20 世纪六七十年代,欧美发达国家在经历郊区化扩张浪潮之后,出现了一种新的社会空间现象:富裕阶层逐渐接替中心城区的低收入群体,对原本日益衰败的内城社区进行物质修缮和阶层重构。英国社会学家卢斯·格拉斯(Ruth Glass)于1964 年首次使用“绅士化”(gentrification)一词,描述伦敦诺丁山和伊斯灵顿工人社区被中产阶级接管的现象。在其最初的描述中,绅士化进程一旦开始,所有或大部分的工人阶级原住民将被持续更替,直到该社区的整体社会经济特性彻底改变[1]。随着新一轮全球经济转型的出现,绅士化从这种自发的、无意识的择居行为,演变为一种新的城市社会空间变化趋势,催生出了一个不断演化的城市研究领域。

由于社会空间形式日趋多样化[2],绅士化在引起广泛讨论的同时,也成为一个日益混乱的概念[3]。在对绅士化研究进行拓展之前,有必要清晰界定其特征和范围。本质上,社区价值提升和社会阶层更替是绅士化区别于其他城市社会空间现象的主要特征。半个世纪以来,以尼尔·史密斯(Neil Smith)为代表的生产论和以戴维·利(David Ley)为代表的消费论学者们就绅士化的成因与机制激烈争辩,学界已经普遍接受了一种“经济—文化”融合的解释框架,并认为两者都深受全球化的影响。然而,关于绅士化的社会空间效应和理论普适性仍存在争议。

绅士化理论的基础根植于欧美发达国家城市。北美70%的大城市经历了绅士化,欧洲英、德、法等国家的绅士化已有近半个世纪的历史。随着巴西、南非、墨西哥等发展中国家的城市也出现了不同程度的绅士化现象,绅士化被推及为全球议题。与其他国家相比,中国城市化的规模、速度和阶段都具有独特性和过渡性,指向了一种完全不同的绅士化研究。

绅士化理论产生的社会经济基础是什么?其所处的城市发展阶段是什么?对中国城市研究的借鉴意义在哪里?本文借助引文空间(CiteSpace)软件,对近15 年发表在科学网(Web of Science)数据库中的1 716 篇文献进行可视化分析,更为科学地反映近年来绅士化研究的热点、趋势和演进路径;通过文献回顾,梳理绅士化理论产生的社会经济基础以及对应的城市发展阶段特征,就绅士化的普适性这一核心争议进行讨论,并结合我国城市化特征,为存量更新时代我国的城市发展提出建议。

1 绅士化的研究分布与热点

本文运用CiteSpace 软件,以Web of Science 中的Science Citation Index Expanded(SCIE)、Social Sciences Citation Index(SSCI)和Conference Proceedings Citation Index-Science(CPCI-S)数据库为基础,选取城市研究(urban studies)和地理学(geography)两大研究方向,经过去重操作之后,对2004—2019 年间主题为“绅士化”的1 716 篇文章进行分析。

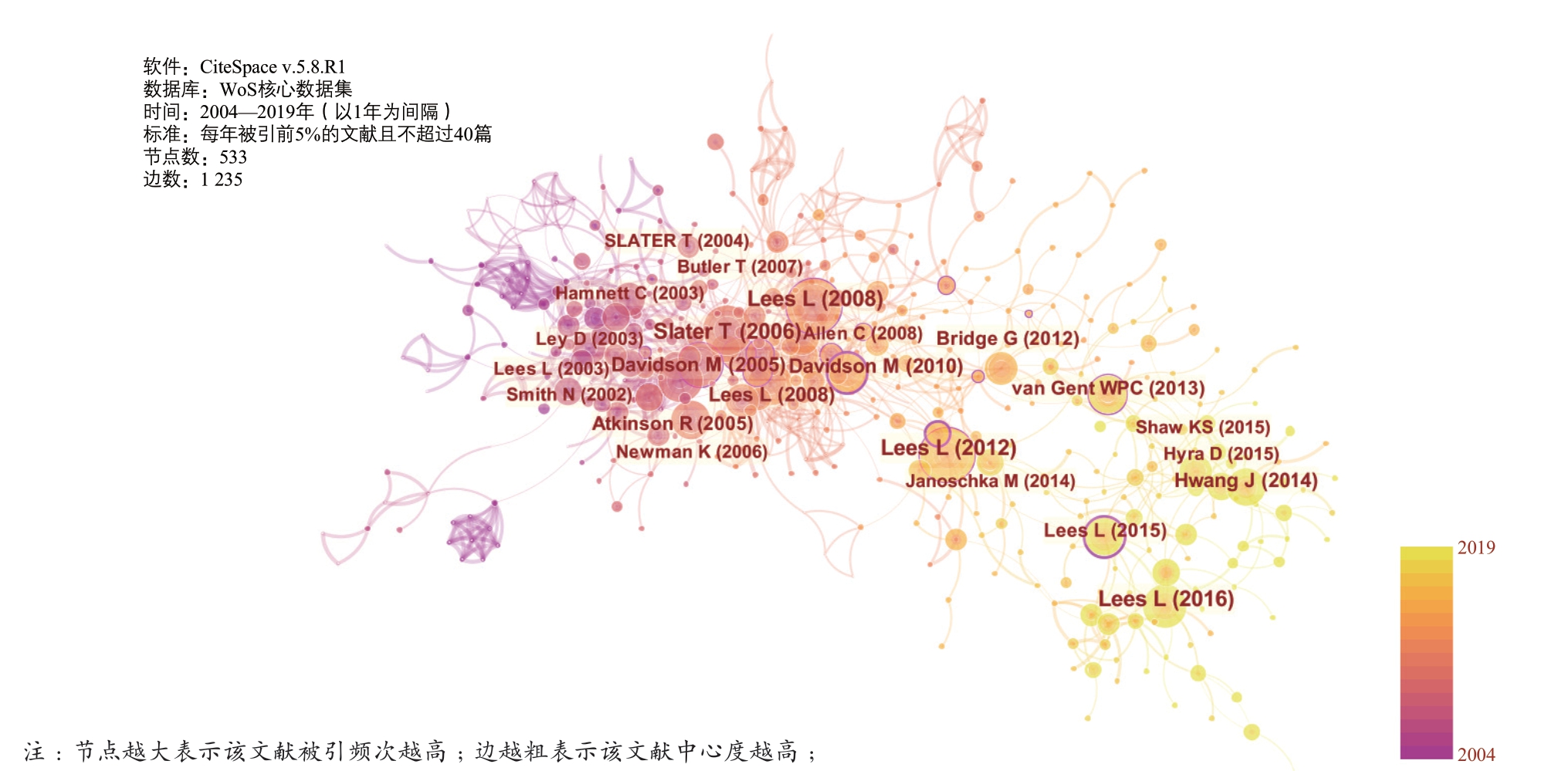

首先,将时间切片(time slice)确定为一年,把网络节点重置为被引文献(reference),分析得到64 012 条有效被引文献。为凸显关键信息,选择每年被引频次最高的前5%的被引文献进行分析,每年不超过40 篇,形成由533 个节点、1 235 条边构成的作者共被引网络图谱(图1)。每一节点代表一篇被引文献,节点更大说明该文献一定程度上代表该领域的研究重点。

图1 “绅士化”主题作者共被引网络图谱

注:节点越大表示该文献被引频次越高;边越粗表示该文献中心度越高;颜色深浅代表该文献发表年份;构成组团的表示多篇文献主题相近。

在共被引网络图谱中,欧洲和北美学者仍然占据绅士化研究的主导地位。洛蕾塔·利斯(Loretta Lees)著作颇丰,与马克·戴维森(Mark Davidson)、汤姆·斯莱特(Tom Slater)、戴维·利等人建立了密切的学术联系。按引用频次分析,利斯和利2008 年发表在《城市研究》(Urban Studies)期刊上的文献《绅士化和社会融合——迈向包容性的城市复兴?》(Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance?)近15 年单篇被引频次最高。该文章反思和质疑了绅士化的社会融合效应,认为尽管中产阶级文化强调多样性和差异,实际上中产阶段主导的绅士化过程却走向了自我隔离、流离失所和社会分化[4]。以这篇文章为起点,绅士化引起负面的社会空间效应开始得到更多学者关注。

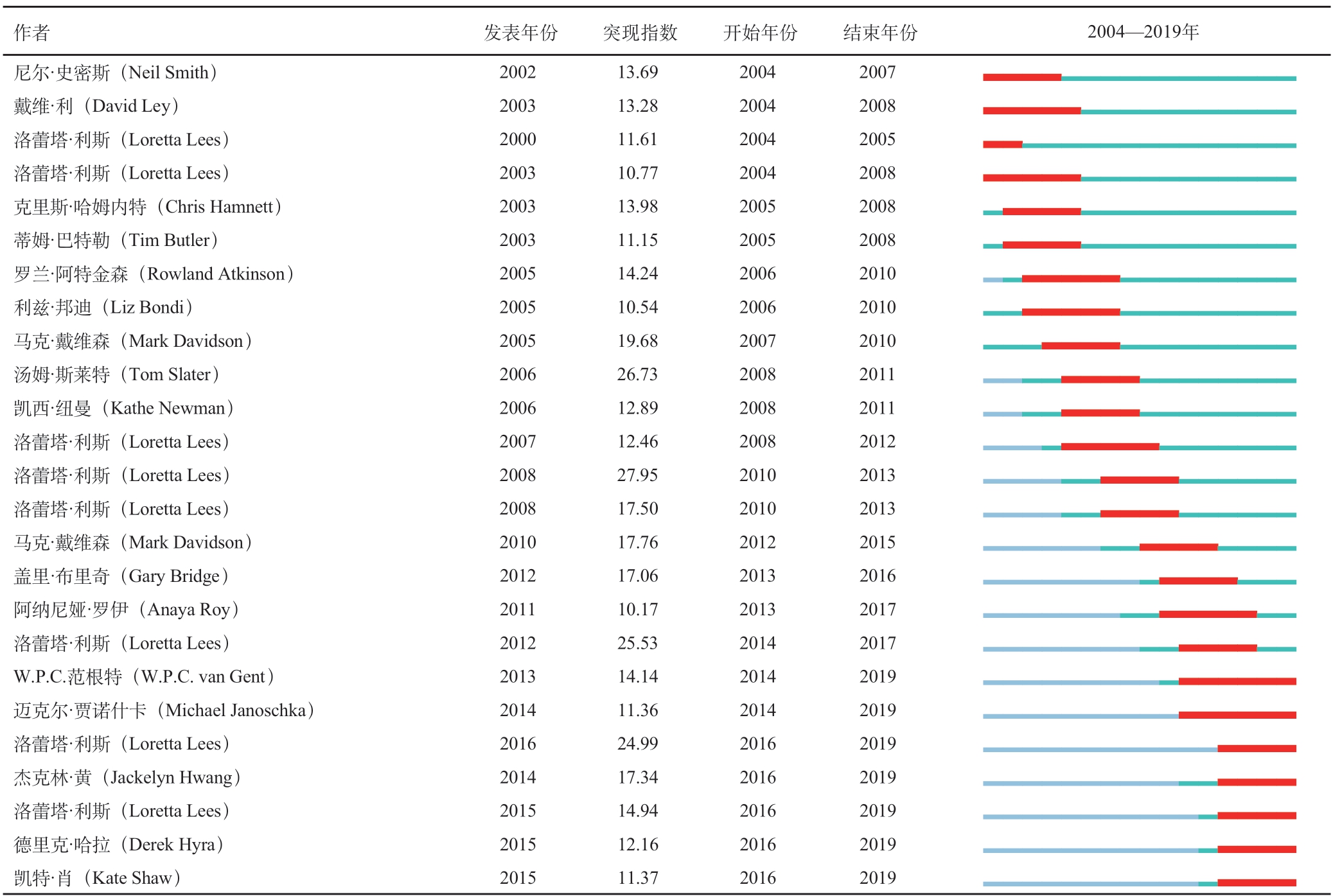

突现度(burstness)指数识别的是被该领域学者在较短的某段时间内大量引证的作者及其文章。根据被引文献的突现度分析,史密斯和利分别是绅士化生产论和消费论的代表学者,两个流派之间的激烈争辩自20 世纪六七十年代开始,一直持续到21 世纪初期(表1)。2006 年起,关注性别、阶级与绅士化关系的研究视角逐渐流行,代表学者是利兹·邦迪(Liz Bondi)。她的研究主要受到女性主义城市研究学者如多琳·玛西(Doreen Massey)、琳达·麦克道尔(Linda McDowell)等的影响。后殖民主义批判理论的代表学者如阿纳尼娅·罗伊(Anaya Roy)、珍妮弗·鲁滨逊(Jennifer Robinson)和克里斯·艾伦(Chris Allen)的研究突现度也较高,总体上绅士化研究在后期出现了更多反思和批判的声音。

表1 “绅士化”主题突现度较高的被引文献(按年份排序)

按被引频次对1 716 篇文献的第一作者排序(图2)。影响力最高的学者是英国地理学家尼尔·史密斯。他于1979年发表文章《关于绅士化理论——一场由资本而非人引发的回城运动》(Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital,not People),通过租差(rent gap)解释了绅士化的形成机制[5],该文章单篇交叉被引次数达到605 次。1996 年,史密斯首次整理出版《新城市前沿——士绅化与恢复失地运动者之城》(The New Urban Frontier:Gentrification and the Revanchist City)[6],被认为是城市重构和转型研究的重要著作。

图2 “绅士化”主题高被引作者排序

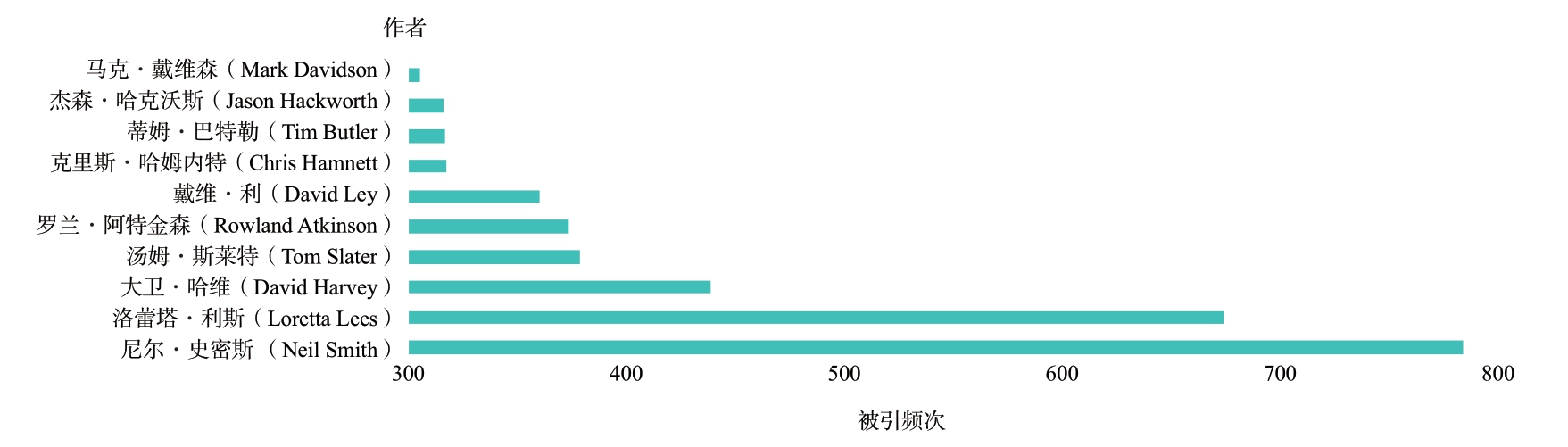

为了解当前研究的热点,选取出现频次高于30 的关键词,绘制高频词共现网络(图3)。剔除主题词绅士化(gentrification,1 225 次)和城市(city,584 次;urban,116 次)、社区(neighborhood,178 次;community,131 次)等常见词汇,高频主题词反映了以下四个主要的研究热点:

图3 “绅士化”主题文献的关键词共现网络(频次≥30 的主题词)

注:边越粗表示关键词中心度越高;节点越大表示关键词被引频次越高。

(1)政治(politics)、政策(policy)、管治(governance)、住房(housing)等与空间相关的政治议题备受关注,其背景是城市新自由主义(neoliberalism)政策的普及引发了学界对绅士化过程中政府和市场角色的探讨;

(2)部分研究集中在对绅士化与城市改造活动(redevelopment/regeneration/renewal/urban regeneration)的探讨,这是由于绅士化必然伴随着内城物业的更新和物质景观的变化,其在城市经济周期中的作用更受学者关注;

(3)绅士化长期的负面影响也被广泛讨论,包括替代(displacement)、分异(segregation)、贫困(poverty)和不平等(inequality)等话题;

(4)伦敦(London)、纽约(New York City/New York)、内城(inner city)的高频出现说明,美国和欧洲发达国家城市的中心城区仍然是近些年绅士化主要的研究对象。

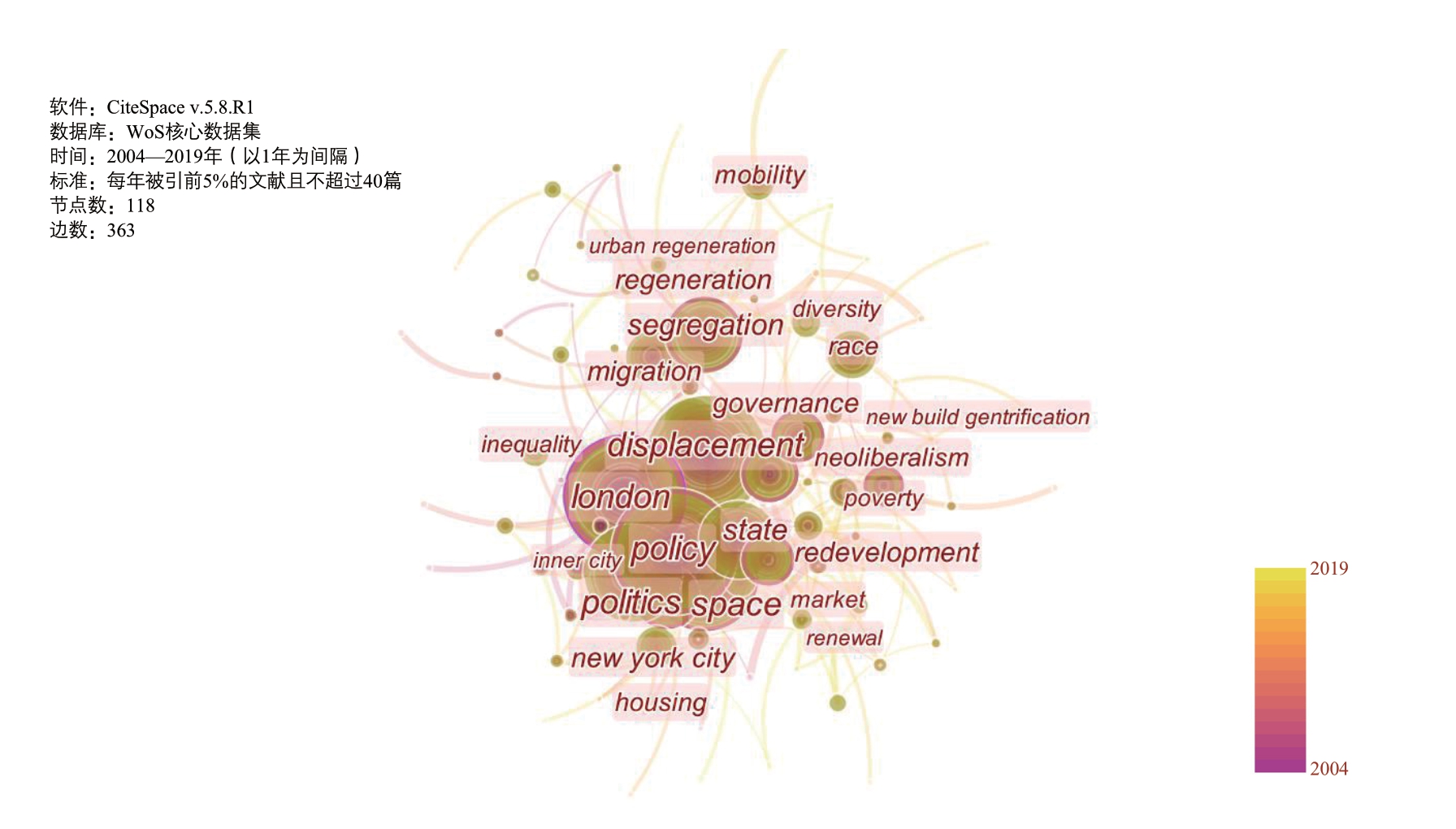

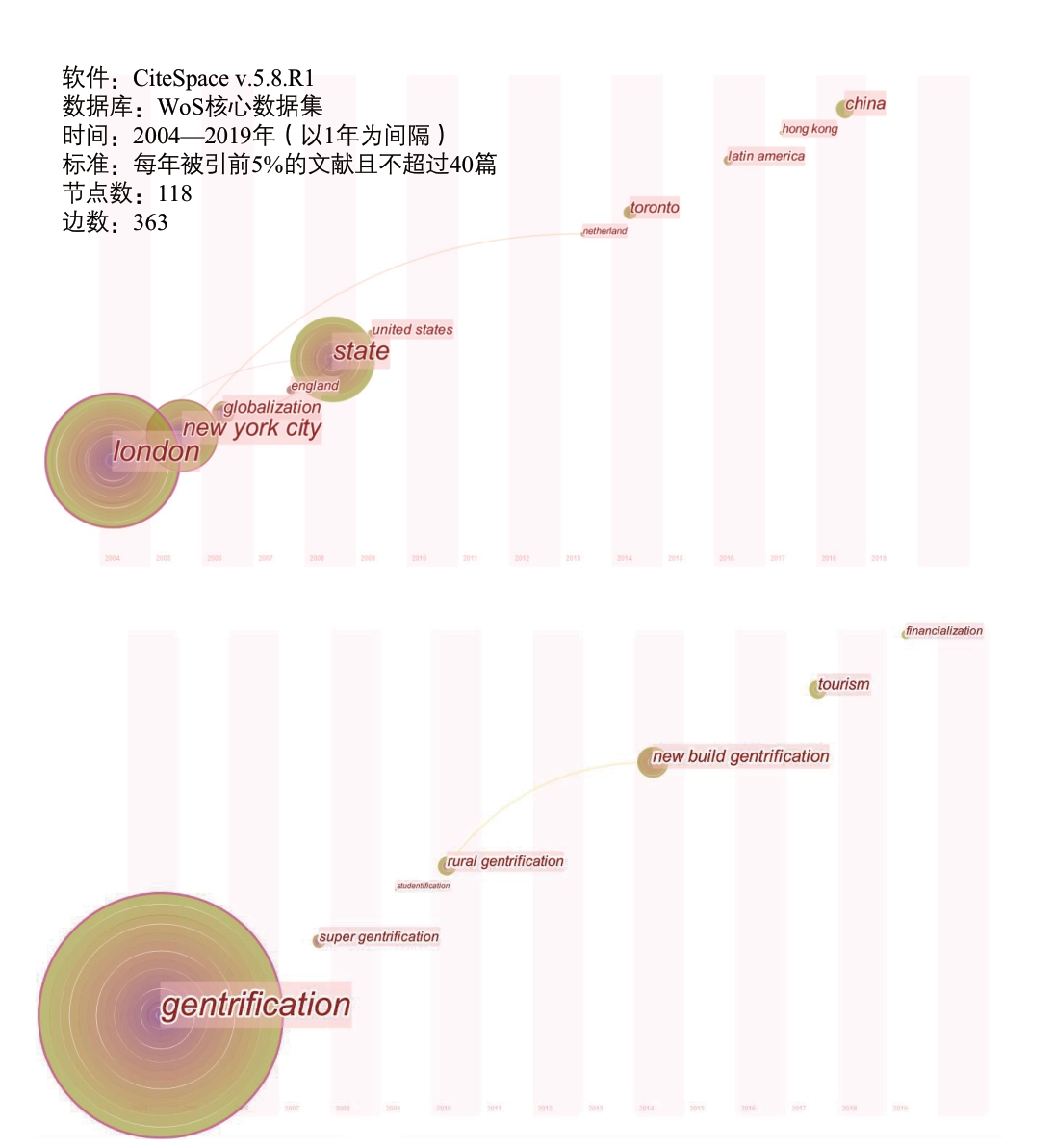

为直观了解研究趋势,将1 716 篇文献的关键词按出现时序进行可视化,绘制关键词时区图(timezone view)(图4)。整体来看,21 世纪初的绅士化研究有较为清晰的演进路径,主要表现出两大趋势:一是研究阵地的转移。从欧洲和北美国家城市扩展到拉丁美洲城市,如墨西哥[7]、智利、阿根廷[8]等国家的城市,随后又推及中国城市如广州[9]、上海[10]。二是绅士化概念的拓展。绅士化的对象不再局限于中心城区的居住地块,学者们运用绅士化理论来解释学校用地、公共绿地、商业地块、乡村地区等的景观提升与阶层替代现象,并衍生出“学生化”(studentification)[11]、“绿色绅士化”(green gentrification)[12]、“商业绅士化”(commercial gentrification)[13-14]等概念。

图4 “绅士化”主题研究关键词时区图

注:节点越大表示关键词被引频次越高。

这反映出“绅士化”一词的内涵和特征不断拓展。首先在空间上,被绅士化的对象不局限于日益衰败的中心城区和居住地块。依据史密斯的租差理论,只要地块原先用途产生的实际地租远低于变更用途所能获取的潜在地租[15],任何地区都有被绅士化的可能性。其次,在涉及的阶层方面,绅士化中的“绅士”不单指向中产阶层,而是泛化为文化资本和经济水平高于原住民的任何社会群体,比如近年备受关注的创意阶层[16]。另外,绅士化已经从早期小规模、自发性的物业修缮,演变成城市规划和公共政策引导下的大规模更新行为。戴维森和利斯(Davidson &Lees)曾经指出,研究不能止步于传统绅士化的范畴,并提出现代绅士化的四个核心特征,包括资本的再投资、外来高收入群体对当地的社会升级、物质景观变化,以及对较低收入群体直接或间接的替代[17],将绅士化从有限的特定场景中“解放”出来。这也启示后来者,社区价值提升和社会阶层更替是绅士化区别于其他社会现象的本质。

2 绅士化的起源与演进

自20 世纪五六十年代,芝加哥学派的城市社会空间结构论占据主导地位[18]。以罗伯特·帕克(Robert Park)、欧内斯特·伯吉斯(Ernest Burgess)为代表的学者将城市视为“社会特征相对分化的社区集合体”,处于入侵(advance)和接替(succession)的动态中[19]。受芝加哥学派影响,格拉斯等早期将绅士化描述为富裕阶层迁入和低收入阶层迁出的过程[20],是居民自发的、分散的择居心理和行为所导致的。这种“传统绅士化”可通过物业更新和阶层替代两个特征来识别[21],最终结果是重塑了社区的物质景观和文化[22],且往往从滨水空间整治开始[23]。部分学者基于人口与社会、经济、生态环境之间的关联性假设,运用生态因子分析方法考察绅士化社区的人口统计学特征[24-25]。这是绅士化理论发展历程中较为短暂地集中在定量研究的时期,却忽视了导致绅士化的结构性因素。

20 世纪七八十年代,马克思主义城市研究范式流行。在卡斯特(Castells)看来,城市是阶级斗争的舞台,城市空间结构变化的实质是资本在城市土地市场的集中和再分配[26]。这一时期,绅士化被意识形态倾向鲜明的学者描述为中产阶级夺回城市中心的“收复失地之战”[6]。史密斯从资本生产的角度看,认为绅士化现象源于资本主义生产方式,是城市空间长期重构的开端[27],应该与更广泛的政治经济背景联系起来[28]。在内城逐渐衰败的过程中,资本化地租(实际地租)与潜在地租之间的差距,即租差不断扩大,直到足以吸引资本重新在内城集聚[29-31]。以卡斯曼(Kasman)[32]为代表的学者则更关注绅士化导致的社会空间效应。绅士化直接或间接地降低了低收入原住民获得可负担住房的可能性[33-34],其代价是对低收入居民的空间剥夺和隔离,可能导致不平等和长期贫困。

1990 年代以来,绅士化的理论观点逐渐走向多元,笔者主要梳理出三条线索。其一是将绅士化与城市研究中的性别和种族视角结合起来[35-38],这两大研究方向实际上都是在讨论欧美大都市社会阶层不断分化在空间上的表现。其二,随着全球化趋势逐渐加深,萨森等(Sanssen et al.)发表了关于全球城市及其对城市空间结构影响的研究。绅士化越发成为城市政府在全球竞争背景下的一种普遍策略[39],但随之而来的对地方经济和文化的冲击以及引发的地方反抗运动也不容忽视。其三,由于前期关于“绅士化是什么”“为什么发生绅士化”的讨论已经比较充分,以博任纳(Brenner)[40]、哈维[41]为代表的学者开始转向公共政策视角,研究“如何应对绅士化”,更新和丰富了以往的城市治理理论。绅士化的经验表明,城市政府有限的治理资源与城市公共空间需求之间存在矛盾,城市政府依靠私人开发商扩大了空间供给,却往往提高了公共空间的使用门槛,存在一种悖论。甚至有研究表明:相比富人社区,绅士化影响下的城市公共空间的可达性更差[42]。

进入21 世纪,欧洲和北美城市的绅士化研究已经相对成熟。正如罗伊对21 世纪大都市的描述:“边缘变成中心,中心变成前线,区域变成城市”[43]。随着全球资本向发达国家的大城市中心集聚,不同阶层对空间的争夺也更为激烈,市中心俨然成为斗争前线。这一时期的绅士化理论显示出强烈的批判色彩[44]。21 世纪初的绅士化研究大致可以分为2008 年及以前、2009—2014 年和2015 年至今三个发展阶段。

(1)2008 年及以前:21 世纪初,新自由主义制度维护资本的自由竞争,欧美发达国家经济持续高涨。资本总是通过投资稀缺资源实现利润最大化,不断流向利润率更高的地块和行业,表现为从郊区流向内城,从居住地块流向商业地块,以及从大规模制造业流向高科技、管理、服务、设计和文化部门。如利斯等基于纽约布鲁克林的案例提出“超级绅士化”(super gentrification)概念,即金融服务业的高薪雇员将已经发生过绅士化的城市社区再次绅士化[45-46]。基于伦敦河滨再生项目的调查,戴维森和利斯认为新建住房地区也经历了绅士化,并且这种“新建绅士化”(new-built gentrification)与城市处于后经济衰退周期的背景相关[17]。

(2)2009—2014 年:金融危机之后,自由市场机制受到严重冲击,西方发达国家重新思考政府管治的作用。企业型政府对城市空间展开治理,营造富有魅力、适宜精英居住的生活环境,成为经济危机后主要的城市竞争手段,并作为蓝本在世界各地大量生产、经营和消费[47-49]。创新城市、宜居城市等城市形象打造成为城市政府吸引资本和人才的空间策略[50]。与此同时,经济转型导致职业结构和收入结构出现两极化的趋势,引发“新城市危机”,绅士化是这场危机的表现[51]。在欧美发达国家的超级城市,受过良好教育、从事高新技术行业的富裕阶层从郊区搬到市中心,导致中心城区房价飙升,低收入阶层被迫搬到生活成本较低的边缘地区。随着贫富分化和社会分层加剧,呼吁城市空间正义的声音逐渐回归主流研究。在绅士化和贫困化的两难处境中寻找公共政策的平衡点,是实现可持续城市发展的关键[52]。

(3)2015 年至今:由于新的国际分工格局已经形成,发展中国家正在经历快速城市化的浪潮。发展中国家的城市不断巩固自身全球制造业出口生产的地位,一些大城市如上海、墨西哥城和圣保罗的制造业比重下降,表现出新经济的特征。绅士化开始在这些城市萌芽,并作为一种普遍现象在世界范围内流行起来。不少学者认为当完全城市化在全球尺度实现时,陆地、海洋、大气等自然领域都会被工具化和功能化(instrumentalized and operationalized),以服务资本增长为目的[53]。因此,绿色绅士化[54-55]、旅游绅士化(tourism gentrification)[56-58]、乡村绅士化(rural gentrification)[59]现象得到更多讨论。不断有学者质疑绅士化的普适性(universality):根植于欧美城市研究的绅士化理论能否在其他国家印证?比较城市研究是不是一种可行的方案?

3 绅士化的共识与争议

3.1 形成的共识

就绅士化的形成机制,以往学界形成了生产论和消费论两派针锋相对的观点,后期逐渐出现理论融合的趋势[60]。支持消费主导学说的利等主张特定阶层的文化和消费对绅士化有促进作用。受教育水平较高的“新中产阶级”更倾向于居住在离工作地点和消费中心近的内城,享受城市文化氛围和良好的生活品质,并根据自身的偏好改造和提升住房。而支持生产主导学说的史密斯强调绅士化住宅的生产、资本的作用以及供给的重要性。实际上,史密斯本人也并没有否定消费需求的作用[61],但他坚持认为资本和供给的力量更强大。之后有学者试图提出二者之外的新理论,如技术主导学说的拥护者主张只有住房技术革新才能使绅士化成为可能,但这一假设明显存在逻辑缺陷。克里斯·哈姆内特(Chris Hamnett)从产业转型的角度出发,认为绅士化是金融等生产性服务业兴起导致的结果,主要发生在专业人员、管理人员和中产阶级不断增长的知识型城市[62],但史密斯认为这一看法并没有跳出生产主权的框架。事实上,两大理论流派同样根植于全球化过程,并且紧密缠绕在一起[63]。近年来,在客观总结两大阵营的主要观点之后,研究绅士化的学者已经普遍接受两种解释同样重要的观点[64-65],主张将租差、消费需求、后工业化重构等角度整合起来,形成更有解释力的理论[66]。

更重要的是,不同于早期芝加哥学派的观点,学界普遍认识到绅士化与更广泛的结构性因素有关。绅士化主要发生在城市经济衰退期之后,是新一轮经济转型的产物,常常伴随着去工业化和全球化的浪潮。首先,以金融、保险、地产为代表的高端服务业在中心区高度集聚,大量高收入的雇员被吸引到中心区附近的社区居住。在城市经济转型背景下,土地利用的方式得以转换,吸引开发商投资于内城再开发项目。城市政府从中获得管理经费,因此将绅士化视为解决衰退问题的潜在方案。其次,通过自由流动的全球金融体系,绅士化与国际资本周期运动建立起联系,集中体现在跨国的住房市场。国际性的投资、跨国企业、国际性开发商、建筑师和购买者使得本地的房地产市场得以扩张,绅士化同全球资本流动和文化交流紧密交织。在全球化的背景下,超级城市中心区实现了尺度跃升,其影响力被放大,甚至成为独立的社会经济实体,国家和区域的边界似乎不像以往那么重要。

3.2 存在的争议

3.2.1 绅士化的社会空间效应

绅士化引发的物质空间变化容易识别,但居住隔离、社会分异与种族排斥等社会效应难以捕捉。传统绅士化带来的社会空间效应往往被赋予负面色彩,受到猛烈抨击。随着绅士化研究的深入,对绅士化的全面否定也遭到越来越多学者的质疑。

绅士化是否导致更广泛的替代和贫困?有学者认为,绅士化并不等同于流离失所[67]。中产阶级或富裕阶层不会直接取代贫困社区的原住民,绅士化会以类似于房地产市场“涓滴”效应(trickle down)的方式使贫困社区受益。被替代出去的原住民愿意离开绅士化社区的比例不高,只是由于中产阶级或富裕阶层大规模进入社区而降低了贫困人口的占比[68]。绅士化很少发生在长期贫困且社会问题重重的社区,这些被绅士化忽略的社区存在着更严重的社会问题。

绅士化是否加剧种族之间的不平等?绅士化研究从一开始就被打上了种族的烙印,绅士化者(gentrifier,即在绅士化过程中接替原住民的群体)被塑造为具有中高收入水平、接受过良好教育的白人家庭或个体。但实证研究表明,相比绅士化之前的社区,新进入的绅士化者的构成更加多元化,尤其在种族方面。总体上,绅士化研究促进了对弱势原住民群体(如女性、少数民族、低收入群体等)的“城市权利”(the right to city)的关注。

对于绅士化与犯罪的关系,学界也普遍存在争议。部分学者认为,绅士化使不同阶层混居导致冲突加剧、犯罪率提高,只有将低收入阶层完全驱逐出社区,社区治安才有可能改善。持反对意见的学者则认为,绅士化社区常常表现为“门禁社区”(gated community),严格的监管系统会降低犯罪率。实际上,二者的关系可能更为复杂。如凯瑟琳·科齐(Kathryn Kozey)的研究表明,绅士化与犯罪率之间存在总体上的负面联系,但这种影响可能随着集体效能的增强而增强,随着社区变化感知水平的上升而逆转[69]。

3.2.2 绅士化的普适性

已有的研究表明,绅士化在不同国家的表现形式并不一致。以伦敦和柏林为例,伦敦的绅士化发生在较大的空间范围,与中心城区金融业的繁荣相关,由专业人员、管理者主导;而柏林的绅士化规模较小,其主导群体是城市创意阶层[70]。实际上,20 世纪绝大多数城市研究是基于发达国家城市的观察,研究基础相对狭隘,将这些地区的经验作为一种普遍主张难免会遭受质疑[71]。同样地,北美和西欧地区仍然是绅士化研究的主要阵地,那么适用于有限城市样本的绅士化理论能否被推及全球其他地区,目前并不能确定。

1970 年代,西欧研究者就曾试图将以帕克、伯吉斯、威廉·阿隆索(William Alonso)等北美学者提出的城市理论与当时欧洲出现的绅士化、住房市场繁荣等现象联系在一起,但这些尝试最终以失败告终。近年来中东欧国家的经验也表明,传统的绅士化阶段模型并不适用于后社会主义国家[72]。在北美学者看来,绅士化被认为是城市在经历了城市化、郊区化之后的一个新的发展阶段;而后社会主义城市经历了社会主义政治经济体制的解体,其绅士化仍处于初级阶段。同样,中国的绅士化具有其自身的时空节奏,不能等同于从欧洲和北美城市中心地区移植过来的外来实践[73]。

4 中国的绅士化研究

中国的绅士化过程既表现出某些与西方趋同的表征、机制和规律,也带有特定的过渡性和复杂性[66]。我国绅士化研究自1990 年代末期开始。薛德升[74]、孟延春[75]、邱建华[76]等学者在城市社会空间重构的话题下引入绅士化这一概念,认为国内城市已经出现类似西方绅士化的现象。但事实上我国绅士化研究基于本土实践,已经逐渐指向了一种不同于西方的中国语境。我国城市发展并没有经历大规模郊区化和内城衰败的阶段,绅士化存在的时间也较短。朱喜钢等基于对南京绅士化现象的考察,指出西方绅士化表现为高收入群体返回内城替换低收入群体的居住过滤,而中国绅士化更像是内城分散高收入者和城市新贵的再集聚;此外,西方绅士化伴随着郊区大规模福特制生产的消解,受中心区就业机会增加的驱动,与中国房地产开发导向的动力机制有着本质区别[77]。

中西绅士化特征的趋同出现在2008 年以后。随着2007年我国《物权法》的出台,以及国家保护私有房产的力度不断加大,推倒重建的拆迁运动成为过去式。2008 年金融危机爆发后,全球范围内发达城市中心区出现明显的“退二进三”趋势,以认知—文化为主要特征的高技术含量服务业在城市集聚[78],而中国少数几个资本流动性高的特大城市也表现出了不同于以往的绅士化特征。这些城市的绅士化大多由政府推动,由投资者、金融机构和中产阶层等共同参与,反而表现出了与西方早期“入侵—接替”特征相似的渐进式置换过程,与以往物质景观和社区文化的彻底更新完全不同。有学者指出,伴随着国际化的进程,中国绅士化所代表的区域非均衡发展趋势将不断加深[79]。

在计划经济向市场经济转轨的过程中,我国政府与市场的关系对城市空间结构产生了深刻影响。国内第一波绅士化的浪潮始于改革开放初期。1980 年代中后期出现了以政府为主导、以改善住房和提升基础设施为目的的大规模城市更新运动,大拆大建式的城市开发建设使得中心城区的物质景观发生极大变化[80]。21 世纪前十年,随着市场化程度的加深,地方政府将绅士化作为一种争取国际资源,盘活现存用地,提高土地收益的经济策略,上海、广州、成都等加入了城市升级的行列,启动了第二轮绅士化。城市中心区的土地价值不断被抬升,出现了大量服务于中产及以上阶层的高档精品住宅小区,表现出了强烈的中产阶级文化品位。2008 年金融危机后,在金融深化的影响下,国家主导的棚户区重建计划启动了第三轮绅士化。近年来,国内绅士化更多被当作一种扭转城市空间衰败的策略来研究,其对乡村[81]、城中村[82]、历史街区[83]的改造和治理有一定的启示。我国的城市空间转型总是伴随国家、市场和社会力量的交织,这也是近年来“以规划为中心,以市场为工具”叙事方法兴起的原因[84]。

西方绅士化研究隐含着追求公平性的价值观,对于绅士化现象的批判,认为绅士化过程中被边缘化的对象主要是弱势的社区原住民。实际上,欧美国家自20 世纪六七十年代开始并持续至今、此起彼伏的街头革命,正是地方社区面对资本侵蚀空间的反抗。为此,西方学者提出提高公众参与程度的倡议,地方政府也鼓励出台和不断完善当地的社区参与法案。而国内的社区参与无论倡议或是实践都存在不足。市场转型时期,我国土地从无偿划拨向有偿协议出让转变[85],是租差在城市土地利用中发挥作用的重要前提[77]。中心区原住民由于拆迁补偿费用过低而无力支付房价,在一轮土地置换后被驱逐出了市中心[79]。从拆迁实物补偿到货币补偿的改革加剧了产权转移对原住民的剥削,成为城市社会空间重构的前置条件。由于公众参与机制不足,难以撼动城市既得利益集团和固有的增长机器。

现有研究提供了产权影响绅士化进程的证据[86-87]。发达国家的土地和住房产权往往有清晰的界定,而我国城乡二元产权结构和城市土地使用权所有权分离的特征,都决定了我国的住房和土地是产权相对复杂的,是一种不完备的产权关系。产权关系也因此成为影响我国绅士化进程的重要变量。而我国城乡二元产权结构和城市土地使用权所有权分离的特征,都决定了我国的住房和土地是产权分散的[40]。拥有城市物业使用权的私人业主在拆迁中能够获得货币补偿和再安置,但无实际产权的租户的经济社会状况普遍下降,成为最大的受害者。有学者指出,随着我国产权制度的日益完善,绅士化过程能够为原住民群体带来正向收益,而租户的利益却普遍受损;导致居民迁居的原因并非绅士化本身,而是市场经济作用的必然结果[88]。现有关于绅士化与产权关系的研究还不多,但这是我国绅士化区别于其他国家的重要制度经济背景。

另外,中国本土研究丰富和拓展了绅士化的研究范畴。比如:何深静(He)基于国家强力干预上海城市更新项目的观察指出,中国绅士化过程的主导者是国家,并借此提出“国家支持绅士化”(state-sponsored gentrification)的概念。我国正处于市场转型期,其绅士化过程往往受到后工业化时代对经济和城市增长的追求驱动。不同于西欧城市的旧城修复计划,上海的城市建设多为大规模的住宅拆迁和新建[89]。再比如:早期波西-马多克斯(Posey-Maddox)提出的“学校绅士化”(school gentrification)是发生在伦敦市公立学校学区的现象。中国学者吴启焰和陈培阳对学校绅士化进行了拓展,他们总结国内中产阶层父母争夺学区内稀缺教育资源引发的社区变化,提出“教育绅士化”(jiaoyufication),并将其特征归纳为中产阶层家庭数量的增加、物质环境的升级、对低收入家庭的排斥,以及学校文化环境的改变[90-92],开启了中国主流的教育绅士化研究。

5 绅士化研究对我国现代城市发展的启示

本研究以Web of Science 数据库收集的1 716 篇文献为基础,通过可视化分析和文献综述,梳理了近15 年来国内外绅士化研究,发现欧美学者定义的绅士化是当前研究的主流,绅士化根植于西欧和北美城市理论和实践发展的过程。在绅士化从这些国家推广至全球的过程中,其普适性引发了广泛的讨论。改革开放以来,中国经历了人类历史上速度最快、规模最大的城市化进程,伴随着经济转轨和社会空间重构的过程,显示出时空压缩的特点[93-94]。与其他国家相比,中国在政府与市场作用、国家主导地位、公众参与程度、产权制度等方面都指向了一种截然不同的绅士化过程。

与西方国家相比,中国的城市正在经历剧烈而深刻的空间转型与重构过程。绅士化与我国当前消费空间升级、城中村改造、棚户区改造等城市建设和改造活动都有着密切的联系[95]。2016—2019 年,全国棚改开工2 157 万套,“十三五”期间国家发改委、财政部安排下达各类棚户区改造中央补助资金约8 000 亿元,各地方政府的棚改工作也正在开展,大量资金投入到城市再开发计划中。绅士化作为一种应对资本收缩的策略,已经为国家和地方政府广泛应用,成为新一轮城市化的动力。但与此同时,在以房地产开发为导向的城市建设模式之下,大规模拆迁、重建和开发必然引发地方反抗和社会冲突。从中国的城市发展历程来看,第一轮的城市化的代价是大量农民失地,而新一轮的城市更新可能造成更大规模的低收入失所人口。我国城市发展要摆脱过度投资和金融深化的风险,避免社会不平等问题的加深,必须将绅士化运动与积极合理的规划手段和公共政策结合起来。

首先,城市治理需要充分考虑绅士化对居住空间分异的影响,完善我国多层次的住房供给体系,尤其要关注2 亿流动人口和1 200 万农民工的福利问题。住房是一种集体消费品,在城市住房需求出现分化时,政府应该从供给侧加以引导,保障共有产权房和公租房等保障性住房的供给,结合租售同权等举措,形成平抑房价的长期调控机制。城市棚户区改造、旧城改造等项目需要建立在充分的需求调研和再安置基础之上,为避免资本的相对剥夺,要从立法角度明确低收入居民的住房权益。

其次,城市发展应该了解绅士化的形成机制和触发因素,尤其要重视产权因素的作用。绅士化是寻求增长和重塑新自由主义城市战略的表现。为了遏制短期剧烈的住房和土地资本化,应鼓励自有产权的居民自主更新,以最大限度地减少国家和地方政府需要调动的资源,解决产权碎片化问题。对于未达到使用年限的旧建筑,可以进行设施提升、局部修缮和功能置换,而非大规模拆除重建,以减少资源浪费和过度投资的现象。

最后,面对绅士化引发的社会问题,完善的公众参与渠道是地方政府、开发商、居民重新建立多方协商机制的保障。我们可以扩大建设项目信息公开的范围,降低腐败寻租的可能性;通过建立居民与政府和规划师之间,居民与居民之间沟通的渠道,寻找多方参与城市建设的“最大公约数”。结合参与式规划的方法,聚焦对公共空间和公共事务的讨论来凝聚共识,如对公共空间的营造、对房屋改造的意见、对社区文化的复兴等。

注:文中图表均为作者绘制。

[1] GLASS R.London: aspects of change[M].London: MacGibbon &Kee,1964: 20-21.

[2] LEY D.Gentrification in recession: social change in six Canadian inner cities 1981-1986[J].Urban geography,1993,13(3): 230-256.

[3] ROSE D.Rethinking gentrification: beyond the uneven development of Marxist urban theory[J].Environment and planning d: society and space,1984,2(1): 47-74.

[4] LEES L,LEY D.Gentrification and social mixing: towards an inclusive urban renaissance?[J].Urban studies,2008,45(12): 2449-2470.

[5] SMITH N.Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital not people[J].Journal of the American Planners Association,1979,45(4): 538-548.

[6] SMITH N.The new urban frontier: gentrification and the revanchist city[M].London: Routledge,1996: 49-71.

[7] McDERMOTT J.Towards an icon model of gentrification: global capitalism,policing,and the struggle for iconic spaces in Mexico City[J].Urban studies,2019,56(16): 3522-3539.

[8] BORSDORF A,HILDALGO R,VIDAL-KOPPMANN S.Social segregation and gated communities in Santiago de Chile and Buenos Aires.a comparison[J].Habitat international,2016,54: 18-27.

[9] HE S.Two waves of gentrification and emerging rights issues in Guangzhou,China[J].Environment and planning a: economy and space,2012,44(12):2817-2833.

[10] HE S.State-sponsored gentrification under market transition the case of Shanghai[J].Urban affairs review,2007,43(2): 171-198.

[11] PRADA J.Understanding studentification dynamics in low-income neighbourhoods: students as gentrifiers in Concepción (Chile)[J].Urban studies,2019,56(14): 2863-2879.

[12] WOLCH J R,BYRNE J,NEWELL J P.Urban green space,public health,and environmental justice: the challenge of making cities ‘just green enough’[J].Landscape and urban planning,2014,125: 234-244.

[13] WANG S W-H.Commercial gentrification and entrepreneurial governance in Shanghai: a case study of Taikang Road creative cluster[J].Urban policy and research,2011,29(4): 363-380.

[14] FERM J.Preventing the displacement of small businesses through commercial gentrification: are affordable workspace policies the solution?[J].Planning practice &research,2016,31(4): 402-419.

[15] SMITH N.Gentrification and capital: practice and ideology in society hill[J].Antipode,1985,17(2/3): 163-173.

[16] PECK J.Struggling with the creative class[J].International journal of urban and regional research,2005,29(4): 740-770.

[17] DAVIDSON M,LEES L.New-build ‘gentrification’ and London’s riverside renaissance[J].Environment and planning a: economy and space,2005,37(7): 1165-1190.

[18] SCOTT A J,STORPER M.The nature of cities: the scope and limits of urban theory[J].International journal of urban and regional research,2014,39(1): 1-15.

[19] PARK R,BURGESS E W,McKENZIE R D.The city: suggestions for the study of human nature in the urban environment[M].Chicago: University of Chicago Press,1984.

[20] 戴晓晖.中产阶层化——城市社会空间重构进程[J].城市规划学刊,2007(2): 25-31.

[21] 谢涤湘,常江.我国城市更新中的绅士化研究述评[J].规划师,2015,31(9): 73-77,96.

[22] HELMS A C.Understanding gentrification: an empirical analysis of the determinants of urban housing renovation[J].Journal of urban economics,2003,54(3): 474-498.

[23] 黄幸,杨永春.中国西部城市绅士化现象及其形成机制——以成都市为例[J].地理科学进展,2010,(12): 1532-1540.

[24] HAMNETT C.Improvement grants as an indicator of gentrification in Inner London[J].The royal geographical society,1973,5(4): 252-261.

[25] LASKA S B,SPAIN D.Urban policy and planning in the wake of gentrification anticipating renovators’ demands[J].Journal of the American Planning Association,1979,45(4): 523-531.

[26] CASTELLS M.Is there an urban sociology?[J].Sociologie du Travail,1968,10(1): 72-90.

[27] SMITH N.Gentrification and uneven development[J].Economic geography,1982,58(2): 139-155.

[28] HACKWORTH J,SMITH N.The changing state of gentrification[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2001,92(4): 464-477.

[29] 葛莹,陆凤,吴野.Smith租差理论与中产阶层化动态演绎[J].地理研究,2012,31(9): 96-107.

[30] 洪世键.创造性破坏与中国城市空间再开发——基于租差理论视角[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2016(5): 50-58.

[31] 洪世键,张衔春.租差、绅士化与再开发: 资本与权利驱动下的城市空间再生[J].城市发展研究,2016,23(3): 101-110.

[32] KASMAN P.Public policy and gentrification in the grandview woodland neighbourhood of Vancouver,B.C.[D].Ontario: University of Western Ontario,2015.

[33] 刘颖,张平宇.绅士化语境下的失所现象:概念溯源及研究综述[J].人文地理,2018,33(4): 1-6,145.

[34] 卢松,张海,饶小芳.西方乡村绅士化研究进展[J].人文地理,2019,34(3): 1-6.

[35] BONDI L.Gender divisions and gentrification: a critique[J].Transactions of the Institute of British Geographers,1991,16(2): 190-198.

[36] DESMOND M.Eviction and the reproduction of urban poverty[J].American journal of sociology,2012,118(1): 88-133.

[37] BONDI L.Gender,class,and gentrification: enriching the debate[J].Environment and planning d: society and space,2016,17(3): 261-282.

[38] SUTTON S.Gentrification and the increasing significance of racial transition in New York City 1970-2010[J].Urban affairs review,2018,56(1):65-95.

[39] SMITH N.New globalism,new urbanism: gentrification as global urban strategy[J].Antipode,2002,34(3): 427-450.

[40] BRENNER N.Globalisation as reterritorialisation: the re-scaling of urban governance in the European Union[J].Urban studies,2016,36(3): 431-451.

[41] HARVEY D.Neo-liberalism as creative destruction[J].Geografiska annaler:series b,human geography,2006,88(2): 145-158.

[42] PEARSALL H,ELLER J K.Locating the green space paradox: a study of gentrification and public green space accessibility in Philadelphia,Pennsylvania[J].Landscape and urban planning,2020,195: 103708.

[43] ROY A.The 21st-century metropolis: new geographies of theory[J].Regional studies,2009,43(6): 819-830.

[44] ATKINSON R,BRIDGE G.Gentrification in a global context : the new urban colonialism[M].London: Routledge,2005.

[45] LEES L.Super-gentrification: the case of Brooklyn Heights,New York City[J].Urban studies,2003,40(12): 2487-2509.

[46] BUTLER T,LEES L.Super-gentrification in Barnsbury,London:globalization and gentrifying global elites at the neighbourhood level[J].Transactions of the Institute of British Geographers,2006,31(4): 467-487.

[47] VIVES MIRó S.Producing a “successful city”: neoliberal urbanism and gentrification in the tourist city–the case of Palma (Majorca)[J].Urban studies research,2011: 989676.

[48] NEWMAN K,ASHTON P.Neoliberal urban policy and new paths of neighborhood change in the American inner city[J].Environment and planning a: economy and space,2004,36(7): 1151-1172.

[49] LIU Y,YAU Y.Urban entrepreneurialism vs market society: the geography of China’s neoliberal urbanism[J].International journal of urban and regional research,2020,44(2): 266-288.

[50] ZHENG H W,SHEN G Q,HAO W.A review of recent studies on sustainable urban renewal[J].Habitat international,2014,41(1): 272-279.

[51] 理查德·佛罗里达.新城市危机:不平等与正在消失的中产阶级[M].北京: 中信出版社,2019: 63-86.

[52] BUNCE S.Developing sustainability: sustainability policy and gentrification on Toronto’s waterfront[J].Local environment,2009,14(7): 651-667.

[53] BRENNER N.Implosions/explosions: towards a study of planetary urbanization[M].Berlin: Jovis Verlag,2014: 203–217.

[54] ANGUELOVSKI I,CONNOLLY J J,GARCIA-LAMARCA M,et al.New scholarly pathways on green gentrification: what does the urban ‘green turn’ mean and where is it going?[J].Progress in human geography,2018,43(1): 1064-1086.

[55] RIGOLON A,NéMETH J.Green gentrification or ‘just green enough’:do park location,size and function affect whether a place gentrifies or not?[J].Urban studies,2020,57(2): 402-420.

[56] KESAR O,DEZELJIN R,BIENENFELD M.Tourism gentrification in the city of Zagreb: time for a debate?[J].Interdisciplinary management research,2015,11: 657-668.

[57] LIANG Z X,BAO J G.Tourism gentrification in Shenzhen,China: causes and socio-spatial consequences[J].Tourism geo graphies,2015,17(3): 461-481.

[58] GOTHAM K F.Tourism gentrification: the case of New Orleans’ Vieux Carre (French Quarter)[J].Urban studies,2005,42(7): 1099-1121.

[59] HINES J D.Rural gentrification as permanent tourism: the creation of the‘new’ west archipelago as postindustrial cultural space[J].Environment and planning d: society and space,2010,28(3): 509-525.

[60] ZUKIN S.Gentrification: culture and capital in the urban core[J].Annual review of sociology,1987,13(1): 129-147.

[61] SMITH N.Blind man’s buff,or Hamnett’s philosophical individualism in search of gentrification[J].Transactions of the institute of British geographers,1992,17(1): 110-115.

[62] HAMNETT C.Gentrification,post-industrialism,and industrial and occupational restructuring in global cities[M].Blackwell Publishing Ltd,2008: 331-341.

[63] 宋伟轩.西方城市绅士化理论纷争及启示[J].人文地理,2013,28(1):32-35,120.

[64] WYLY E K,HAMMEL D J.Islands of decay in seas of renewal: housing policy and the resurgence of gentrification [J].Housing policy debate,1999,10(4): 711-771.

[65] LEES L.Rethinking gentrification : beyond the positions of economics or culture[J].Progress in human geography,1994,18(2): 137-150.

[66] CLARK E.The rent gap and transformation of the built environment:case studies in Malmö 1860-1985[J].Geografiska annaler: series b,human geography,1988,70(2): 241-254.

[67] ZUK M,BIERBAUM A H,CHAPPLE K,et al.Gentrification,displacement,and the role of public investment[J].Journal of planning literature,2018,33(1): 31-44.

[68] FREEMAN L,CASSOLA A,CAI T.Displacement and gentrification in England and Wales: a quasi-experimental approach[J].Urban studies,2016,53(13): 2797-2814.

[69] KOZEY K.Collective efficacy,group threat,and urban change: examining informal social control forces in areas of gentrification[J].Sociological research online,2020,25(4): 549-570.

[70] 朱伟珏.城市社会学评论(第一辑)[M].北京: 社会科学文献出版社,2017: 176-256.

[71] 宋伟轩.欧美国家绅士化问题的城市地理学研究进展[J].地理科学进展,2012,31(6): 825-834.

[72] KUBEŠ J,KOVÁCS Z.The kaleidoscope of gentrification in post-socialist cities[J].Urban studies,2020,57(13): 2591-2611.

[73] HE S.Three waves of state-led gentrification in China[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2019,110(1): 26-34.

[74] 薛德升.西方绅士化研究对我国城市社会空间研究的启示[J].规划师,1999(3): 109-112.

[75] 孟延春.西方绅士化与北京旧城改造[J].北京联合大学学报,2000,14(1): 24-28.

[76] 邱建华.“绅士化运动”对我国旧城更新的启示[J].热带地理,2002,22(2): 125-129.

[77] 朱喜钢,周强,金俭.城市绅士化与城市更新——以南京为例[J].城市发展研究,2004,11(4): 33-37.

[78] 艾伦·J.斯科特.浮现的世界:21 世纪的城市与区域[M].南京: 江苏凤凰教育出版社,2017: 15-32.

[79] 吴启焰,罗艳.中西方城市中产阶级化的对比研究[J].城市规划,2007,31(8): 30-35.

[80] 谢志强.突破重围:中国房改大行动[M].北京: 社会科学文献出版社,1999: 36-47.

[81] 何深静,钱俊希,徐雨璇.快速城市化背景下乡村绅士化的时空演变特征[J].地理学报,2012,67(8): 1044-1056.

[82] 郭雅兰,朱喜钢,孙洁.我国城中村中产化现象的特征、机制与效应研究——以厦门市曾厝垵社区为例[J].城市建筑,2019,16(1): 172-177.

[83] 蒋文,李和平.文化诉求推动下的历史街区绅士化更新[J].城市发展研究,2013,20(9): 1-7.

[84] WU F.Adding new narratives to the urban imagination: an introduction to‘new directions of urban studies in China’[J].Urban studies,2020,57(3):459-472.

[85] 宋伟轩,朱喜钢,吴启焰.中国中产阶层化过程、特征与评价——以南京为例[J].城市规划,2010,34(4): 14-20.

[86] PACCOUD A.Buy-to-let gentrification: extending social change through tenure shifts[J].Environment and planning a,2017,49(4): 839-856.

[87] PACCOUD A,NIESSERON P,MACE A.The role of ethnic change in the closing of rent gaps through buy-to-let gentrification[J].Urban geography.2021,42(2): 181-196.

[88] 郑文杰,朱喜钢,孙洁.纽约中产化的历程、特征及对中国大城市的启示[J].上海城市规划,2019(4): 98-103.

[89] HE S.New-build gentrification in central Shanghai: demographic changes and socioeconomic implications[J].Population,space and place,2009,16(5):345-361.

[90] WU Q,ZHANG X,WALEY P.Jiaoyufication: when gentrification goes to school in the Chinese inner city[J].Urban studies,2016,53(16): 3510-3526.

[91] WU Q,EDENSOR T,CHENG J.Beyond Space: Spatial (Re)Production and Middle-Class Remaking Driven by Jiaoyufication in Nanjing City,China[J].International journal of urban and regional research,2018,42(1):1-19.

[92] 胡述聚,李诚固,张婧.教育绅士化社区:形成机制及其社会空间效应研究[J].地理研究,2019,38(5): 1175-1188.

[93] WU F,XU J,YEH A G-O.Urban development in post-reform China: state,market,and space[M].London: Routledge,2006: 1-22.

[94] HE S,WU F.Property-led redevelopment in post-reform China: a case study of Xintiandi redevelopment project in Shanghai[J].Journal of urban affairs,2016,27(1): 1-23.

[95] LIU F,ZHU X,LI J,et al.Progress of gentrification research in China: a bibliometric review[J].Sustainability,2019,11(2): 367.