引言

目前,发展仍是我国的第一要务,制度体系是推动我国发展的核心资产[1]。城市更新是我国快速城市化进程中的重要内容和未来城市发展的主要动力[2]。作为国家治理体系的重要组成部分,城市更新制度体系是我国国家治理能力现代化的重要体现。近些年,针对城市的转型发展和原有建设制度的不适应性,我国已在国家和地方层面展开了系列有关新时期城市更新制度建设与体系完善的探索,并取得了巨大成就[3]。越来越多的学者认识到新的管理制度对于破解当下我国城市更新行动困境的关键作用,相关学术成果逐年增加,研究视角包括基于城市更新区的规划制度研究[4],以深圳、重庆等城市为例的更新制度个案研究[5-6]和以广州、深圳、佛山、上海等城市为例的对比研究[7-8],以及对更新法律[9-10]、土地产权[11-13]、更新单元[14]等重要更新制度的探讨。同时,“自上而下”的政府角色[15]和“自下而上”的更新市场化[16-17]、公众参与[18]、社会组织[19]与更新主体的合作和利益协调机制[20-23]亦是研究的热点。此外,还包括对更新融资体系[24]和国际经验的阐释[25-26]等。总之,相关研究的广度和深度都在不断拓展,将对我国城市更新理论和实践的发展起重要的促进作用。然而,在取得阶段性成果的同时也存在研究系统性和理论性上的不足,如多数研究只针对某些实践问题提出策略且多停留在对一线城市的探索,而对整体层面的统筹安排缺乏讨论等。

当下,国内针对城市更新制度体系的研究较少,在概念术语、体系内涵和关系层面尚未形成共识或对其加以明确。黄卫东提出了城市规划“管理规则”的概念,并将其内涵划分为管理机构和管理制度体系两大方面,并将后者细分为法律、地方规章、政策指引和技术规范四大部分[27]。周俭等将上海城市更新体系分为更新目标、更新规划与实施(包括组织体系、更新实施体系、更新规划体系)、制度保障(政策法规体系,包括法规、政策、技术标准、操作规程)三个层次[28]。刘迪等认为城市更新体系包含法规体系、管理体系、计划体系和运作体系四个维度[29]。钟奕纯等将城市更新体系分成组织管理体系、政策法规体系、规划编制体系、实施运作体系四大类[30]。

城市更新是一项综合性、全局性、政策性和战略性很强的社会系统工程,量大面广,矛盾众多[31]。尽管我国已有城市如深圳等依据自身情况构建了城市更新管理体系,但国家层面和更广泛城市层面的更新制度体系还远未得到统筹建立,致使城市更新项目无法有效推进,不能有效促进经济、社会、环境等综合目标的发展与平衡。在全面深化改革和推进国家治理体系和治理能力现代化,以及实施“城市更新行动”的新常态背景下,有必要基于城市更新的多元目标价值和复杂系统思维,对城市更新制度展开全面系统性的研究,并借助国际上完善的城市更新制度体系建构经验,对城市更新实行体系化管理,以促进我国城市更新的可持续发展。

半个多世纪以前,新加坡还是一个极度拥挤、脏乱和落后的国家。但在其建国后的短短30 年,即发展成为一个宜居、清洁和发达的城市国家,如今又跻身全球城市的舞台中心。这一迅速转变,与1960 年代以来新加坡针对市区实行的各项更新实践有关。城市更新制度体系的及时建立和稳步改革,有序推进了全岛的更新发展,并在稀缺的土地资源下高效促进了国家经济、社会和环境等多维目标的发展与协调。新加坡与我国在文化传统、体制形式、发展模式等方面都具有较高的相似性,在更新阶段上又具有一定的领先性,因此其经验对我国城市更新制度体系的完善具有较好的启发意义。

现阶段国内探讨新加坡城市更新的研究成果较少,且主要从更新实践[32-33]的视角展开,缺乏对更新制度的研究。已有的制度研究多聚焦于某一具体制度的设计[34-35],缺乏对制度的系统性探索。依据制度的分类①目前对制度的主流研究成果认为,制度包括正式制度和非正式制度:正式制度指法律法规、政府政策等,二者在约束力上存在明显的区别;非正式制度包括观念、习俗、惯例等经验性和自发性的行为准则。和我国学者对城市更新制度及其体系的现有研究成果,结合新加坡城市更新制度体系的实质性内容等,笔者尝试提出城市更新制度体系的概念和核心框架,并立足国际视野,以新加坡城市更新制度体系为研究对象,以更新的规划体系、行政体系、政策体系和法规体系为研究内容,从时间跨度和价值模式两方面综合考察新加坡城市更新制度体系的基本框架和管理策略,旨在辩证阐述务实的新加坡城市更新制度体系在60 余年的演变进程中,为契合渐进改革的国家治理体系和不断提升的经济发展水平,为应对复杂多变的发展需求,持续动态产出的新管理模式,以及体系中各核心要素的总体特征、规律、趋势和相互关系,并结合我国国情思考相关启示,以期为我国新时期的城市更新制度体系建设提供新思路。

1 新加坡城市更新制度体系的起源

1959 年以前,新加坡的城市管理主要由殖民势力操纵②新加坡于1819 年沦为英国殖民地,1959 年获得自治。,相关经验为后续城市治理体系的自主建设奠定了基础。1822年,鉴于城市的无序发展,殖民委员会制定了新加坡的第一个城市规划,即“杰克逊规划”(Jackson Plan),由此奠定了市区的发展基础。1823 年,新加坡成为贸易自由港,移民的大量涌入致使市区人满为患,住房严重短缺,居住条件恶劣。为此,殖民政府先后颁布了多项旨在改善城市卫生环境的建筑法规,1927 年又依据《新加坡改善条例》(Singapore Improvement Ordinance)成立了专门负责住房和规划事务的法定机构——新加坡改良信托局(SIT: Singapore Improvement Trust)③由新加坡的专门立法机关设立,负责执行专门职能的自主机构。机构采用社会化的组织模式和企业化的运营方式,自负盈亏,但仍由政府的各部委管辖,属半官方机构。。行政和财政权的缺乏,加之二战的破坏和移民的激增,致使SIT 的贡献微乎其微。战后移民同时催生了大量的就业需求,然而市区的土地被贫民窟的住宅、商店,以及工厂和空置的零碎土地所占据,现代商业设施缺乏,失业率居高不下。1955 年,《土地征用条例》(Land Acquisition Ordinance)赋予公共项目以强制性的土地征收权,但缺乏有益于政府的补偿规定,致使公共财政难以负担土地征购的费用,更新实践无法有效开展。1958 年,由SIT编制的首个总体规划④每五年修编一次,相当于我国的控制性详细规划。获批。1959 年,新加坡实现自治,人民行动党(People’s Action Party)上台执政,英军撤离致使岛内经济再次遭受重创,失业加剧。

在“国小民寡、资源匮乏、种群多元、强邻环伺”的险恶环境下,为求生存,人民行动党构筑起以“发展为导向,稳定为前提,和谐为基础”的国家治理体系框架。为建立稳定的政治体制,人民行动党以制度有效性为标准,对政府治理方式进行了大胆果断的改革,旨在通过中央集权的“好政府”的创建和自身执政地位的巩固[36],迅速提高政府的组织、决策和改革效率,并稳步推进国家现代化、市场化和社会多元化的共同进程[37]。面对严峻的环境卫生和经济就业问题,新政府并没有急于开展市区的更新实践,而是将解决住房危机作为政府执政的第一要务,并努力建立系统有效的更新制度体系[38],以稳定社会并扫清更新的组织和行动障碍,试图在住房和市区疏散问题得到基本缓和的前提下,迅速推进大规模的市区重建①为兑现给民众提供廉价住房的承诺,人民行动党当选后即通过了《住房与开发法》(Housing and Development Act),同期颁布的《规划法》(Planning Ordinance)也取代《新加坡改善条例》成为新加坡城市规划法规体系的核心。为有效执行政府的规划和住房决策,人民行动党分别依据上述两部法律在国家发展部中设置了两个新的法定机构,即建屋发展局(Housing and Development Board)和规划局(Planning Department),新加坡改良信托局随之解散。此外,《规划法》还确立了规划许可制度,以确保《总体规划》的有效实施和合理的私人开发。得益于政府管理架构的精简和大量拨款,建屋发展局得以在1960 年之后开始围绕市区就近兴建大规模的低成本住宅(为降低市民的通勤成本),至1967 年市区更新实践正式启动时,新加坡已解决了基本的住房问题,并为市区重建实践做好了前期的制度准备。。

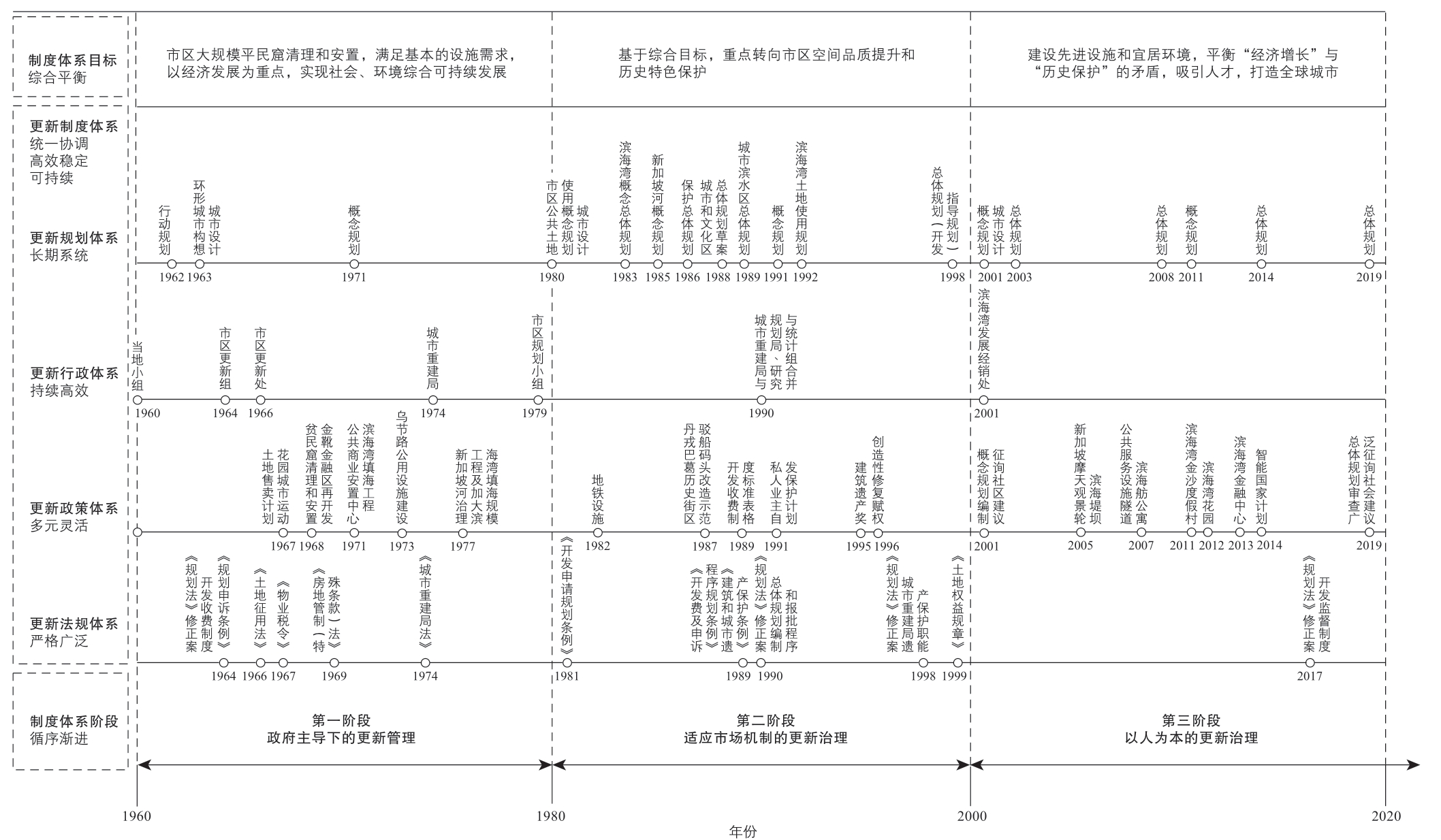

纵观过去60 余年的历史,依据国家重要事件、更新进程和更新治理模式的变化,笔者将新加坡城市更新制度体系概括为“政府主导下的更新管理”“适应市场机制的更新治理”和“以人为本的更新治理”等三个主要的发展阶段(图1)。

图1 新加坡城市更新制度体系阶段划分和重要事件

2 新加坡城市更新制度体系的发展演变

2.1 1960 年代—1980 年代:政府主导下的更新管理

在宏观的国家治理体系目标和框架下,新加坡试图构建起一个以“清理和安置市区的大规模贫民窟,满足基本的公共服务和商业金融设施需求,重点发展经济,社会、环境综合可持续发展”为目标,以“政府强有力的宏观调控和直接参与,政府和半政府部门的大量补助,建立和平衡公私伙伴关系,有效引导市场并吸引私人资本”为实施机制,涵盖规划、行政、政策、法规四项要素的更新制度体系,以实现高实施效率[39]。

2.1.1 更新规划体系

为解决后殖民时期规划资源严重短缺的问题,人民行动党请求联合国提供技术援助。1962 年,在政府的组织协调和联合国专家组的帮助下,新加坡首先拟定了一个以“项目为基础,划分区域和阶段”的短期行动计划。之后,面对短期行动计划和保守的总体规划(1958 年)的束缚,政府又于次年提出了“环形城市”(ring city)的构想,试图将原本单独的规划行动方案整合成一个系统的长期规划。

1971 年,基于“环形城市”构想,人民行动党制定了新加坡首版“概念规划”(Concept Plan),以“构筑土地使用和城市发展的整体架构,满足住房和设施的基本需求”。规划提出了“平衡经济、社会和环境”的发展目标以及“建成花园城市和公共城市”的发展构想,试图通过环形结构保护中央集水区,将工业疏散至快速交通串联的新市镇和裕廊工业区,并促使商业和金融业向市区集聚形成现代中央商务区(CBD)[40]。

随着概念规划的制定,新加坡原总体规划的单层规划体系被非法定的、战略性的概念规划①每10 年修编一次。和法定的、实施性的总体规划共同构成的二级规划体系取代。

2.1.2 更新行政体系

起初,政府成立了一个专门的“当地小组”来协助联合国专家组的工作。1964 年,该小组发展为“市区更新组”(URU: Urban Regeneration Unit)[41],并隶属于建屋发展局的住房处(BD: Building Department)管辖,负责落实市区更新的规划和战略的实施。1966 年,市区更新组改组为“市区更新处”(URD: Urban Regeneration Department)[42],更新部门的行政级别进一步提高。至1967 年,新加坡的住房和市区疏散问题已基本得到解决,必要的更新制度体系已基本建立,且离市区最近的土地已消耗殆尽。因此,政府迅速将发展重心转向经济增长和市区更新实践[43]。

此前,市区更新处并不具备土地征购和拆迁安置权,而是由建屋发展局的其他部门负责,管理上的不协调致使更新工作难以有效推进。随着概念规划的颁布,亟须通过部门重组统筹协调复杂的更新事务。1974 年,依据《城市重建局法》(Urban Redevelopment Authority Bill),市区更新处从建屋发展局中剥离,并在国家发展部(Ministry of National Development)中形成了一个新的法定机构,即城市重建局(Urban Redevelopment Authority)[44]。较之原新加坡改良信托局,城市重建局拥有管理市区重建工作的独立事权②作为负责全权代行政府有关市区重建职能的半官方机构,城市重建局由董事会(由国家发展部部长任命)和管理部门组成,社会化的组织方式和企业化的运营模式使政府的管理更为灵活、专业和高效。独立的法人定位也使城市重建局可以从事工商活动并自负盈亏[45],其融资渠道包括:向国家发展部提供规划服务;代理政府出售、管理土地和进行项目开发;处理和复核建筑工程申请;停车优惠券(car park coupons)制度;利息和股息;物业、厂房和设备租赁;政府补助或低息贷款。此外,政府亦可向私人提供赠款或贷款。需要强调的是,政府和市区发展局都很少依赖土地财政,究其原因,一方面是由于新加坡的土地资源本身稀缺,另一方面是因为经济的快速增长和预算平衡使新加坡的财政常年盈余,因此无法也无需依赖土地财政。实际上,政府的收入主要取自税收和投资利息。,重组后的建屋发展局主要负责公共住房的建造和更新工作[46]。

此阶段,为满足实际发展需求,政府更新行政的重点长期停留在土地售卖和开发项目上,系统详细的规划工作被忽视。直至1979 年,城市重建局才专门成立由规划局、建屋发展局等机构组成的“市区规划小组”(CAPT: Central Area Planning Team),负责制定系统详细的规划方案和协调市区内外的规划事务。此外,依据《古迹保护法》(Preservation of Monuments Act)成立的古迹保护委员会(Preservation of Monuments Board)也开始承担全国古迹保护的工作,但由于此阶段的文化遗产并非城市发展的重点,只限于少量的、景点式的保护。

2.1.3 更新政策体系

新加坡是一个城市国家,政府的更新决策通常以国家政策的形式发布,没有国家、区域和地方的政策层级之分。从政策内容上看,新加坡政府从一开始就努力建构一套多元主体参与、公共与社会多元融资且空间发展激励相互支撑的多维政策体系。政府认识到仅靠公共行动不足以维系长效的更新开发,于是建立了公私合作的投资机制。其中,公共住房、厂房、基础设施、公共商业和其他公共设施项目主要由政府承担,其余设施由私营部门在政府的指导下进行开发。政府通过市场反馈、公共游说、部门合作等方式与私营部门建立良好的伙伴关系,以满足市场需求,获取市场信任并吸引市场投资。

除建筑建造和人口安置外,政府还通过提供公共基础设施的方式促进市区重建和私人开发,例如:开展袖珍公园、滨水区美化和植树清洁运动以提升环境,带动旅游和投资③为改善城市形象和提升土地利用价值,新加坡政府先后于1973 年和1977 年开始了乌节路步行街林荫道的建造和新加坡河的治理。;基于公共交通策略优化交通网络并拓宽道路、转换单行道等。同时,为提供市区公共绿地并支撑薛尔思桥(Benjamin Sheares Bridge)的建造,政府于1971 年启动了滨海湾填海工程,1977 年宣布加大填海规模,以无缝拓展CBD 并发展经济。此外,凭借游说努力以及资金补偿、公共住房、社区维系、多样包容、生活改善等系列惠民政策,政府在安置过程中获取了社会支持,确保了重建的顺利进行。

2.1.4 更新法规体系

1964 年,《规划法》修正案确立了开发收费制度(DCS:Development Charge System),规定“受益于规划许可的开发商必须向国家支付开发的费用”,以支援政府的更新实践。政府为获取廉价土地,打破零散产权阻碍大规模更新的困境,于1966 年颁布了《土地征用法》(Land Acquisition Act),强制性规定“征地补偿不得高于开发前的土地价值”。

在上述管理体系的作用下,政府土地售卖制度(GLS:Government Land Sales)得以确立。政府可基于法律授权迅速国有化或收购并整合土地,之后由更新部门通过公开招标、拍卖和规划许可的方式重新分配土地,以吸引和引导私人资本参与城市更新。

1967 年,土地售卖计划正式启动,第二年,政府率先启动了金靴(Golden Shoe)金融区的再开发,以满足经济迅速发展催生的大量商业和办公需求。为摆脱私人开发推进缓慢的困境,政府实行了系列激励机制,分别于1967 年和1969 年颁布了《物业税令》(Property Tax Order)和《房地管制(特殊条款)法》(Controlled Premises Special Provisions Act),前者为指定土地提供了税率、首付和无息贷款的优惠,后者则规定逐步取消特定地区的租金管制并允许业主在补偿租客之后收回租赁住宅。

在公众参与方面,尽管《总体规划条例》(Master Plan Rules)①依据《规划法》制定。对总体规划编制和申诉的内容、规则、程序进行了规定,但仅有少数专业社团主动为政府建言献策,多数仍停留在规划展示层面。

综上,为集中力量尽快减缓社会住房、经济就业和环境卫生压力,克服土地和安置的重大更新障碍,新加坡早期的城市更新实行了“自上而下”的决策机制。政府占据了绝对的话语权,并通过法定机构直接参与更新管理,市场和社会则分别扮演了合作伙伴和更新福利接受者的角色。

总之,在稳定的政治和社会前提下,凭借强政府的更新组织与利益协调、公共资源的大量投入、有效的市场引导和私人投资,以行动为导向,建立并渐进完善了以长期系统的更新规划体系、持续高效的更新行政体系、多元灵活的更新政策体系和严格广泛的更新法规体系为核心的更新制度体系,从而高效推动了大规模的更新实践,促使了城市和多元主体目标的实现与平衡。

2.2 1980 年代—2000 年代:适应市场机制的更新治理

至1980 年代,新加坡的经济、市场和城市化水平迅速提升,国家治理能力逐步改善,为保存国家记忆和统筹更新管理,并应对私人投资严重不足的紧迫问题②此阶段新加坡更新治理策略演化的动力具体包括:出口导向型战略使经济迅速腾飞,至1970 年代末基本实现工业化,并开始向技术密集型产业转型[47];市场化程度迅速提高,政府向主要维护市场秩序和有能力的有限政府转变[48];在社会治理与经济治理和政治稳定相协调的国家治理模式下[36],社会的整体治理水平也在逐步提升;城市的紧迫问题已基本得到解决,大拆大建致使空间过剩;保存历史记忆,增强国家认同感,挽救旅游经济;增进重建的多样性、活力和目标平衡;城市重建局的决策仍需规划局批准,且市区内外的规划事务由两者分别承担,致使治理的空间、权限和经验被割裂;政府决策的制定和传递普遍缺乏确定性和透明度,致使私人参与意愿严重降低;城市扩张加剧,发展需求日益复杂。,政府明显转变了更新制度的策略,传统的更新管理模式向现代更新治理模式转型。此阶段,政府停止和减少了市区公共住房和设施的建设,转而重点支持与经济关系不大的市区空间品质提升和历史特色保护;公私伙伴中政府与市场关系也发生了改变,私营部门取代了半政府部门在更新投资与运营中的主导地位,政府由原来的直接参与者向主要负责引领、激励和监管市场的身份转变,但其仍是基建项目的领导者;公众参与的程度也有所提高,政府开始鼓励社会参与规划过程。此外,除继续强化各体系特征,政府决策的确定性和透明度得到特别强调,包括颁布重点地区和重要方面的概念规划、总体规划,改革总体规划编制形式,将城市设计全面融入城市规划体系,制定开发收费制度标准化表格等。

2.2.1 更新规划体系

(1)重点地区和重要方面的概念规划。市区规划小组于1980 年制定了《市区公共土地使用概念规划》(Common Land Use Concept Plan for Central Area),之后在1985 年,为振兴新加坡河地区又颁布了《新加坡河概念规划》(Singapore River Concept Plan)。此外,在全岛概念规划方面,1991 年的概念规划首次独立于联合国专家开展,提出在确保经济竞争力的同时提升城市特色和品质,致力于建设“国际商业金融中心和持续、美丽、独特亚洲城市”,并制定了“打造区域中心,完善轨道交通和高速公路网络,构筑科技走廊和绿色生态系统,提供多类型住房”的发展战略。此外,规划还确立了滨海湾作为未来增长核心的地位。

(2)重点地区和重要方面的总体规划。1983 年市区规划小组编制了《滨海湾概念总体规划》(Conceptual Master Plan for Marina Bay)。1986 年,《保护总体规划》(Conservation Master Plan)对7 个保育区和约3 200 幢历史建筑制定了详细的保护标准和方法。1988—1989 年,《市民文化区总体规划草案》(Draft Master Plan for the Civic and Cultural District)、《城市滨水区总体规划》(Urban Waterfronts Master Plan)、《滨海湾与加冷盆地的城市水岸总体规划草案》(Draft Master Plan for the Urban Waterfronts at Marina Bay and Kallang Basin)先后出台,分别为殖民政府办公区的复兴、海滨资产的治理和优化提供了详细的指引。同年,《保护总体规划》又补充了各类建筑保护的详细导则。

(3)开发指导规划(DGPs: Development Guide Plans)。1991 年,市区规划小组着手通过DGPs 的形式编制总体规划,试图将概念规划中的广泛意图转化为更具前瞻性和针对性、清晰且详细的分区规划。至1998 年完成时,共制定了五大区域和55 个分区的详细指引,土地使用、开发控制、配建设施等信息都被提前公示[49]。此外,规划还首次引入了“白地”(white-site)的理念,使私营部门在更新开发过程中拥有更多土地使用选择权[50]。

(4)城市设计。此时期,政府注重城市设计在实现城市重建目标和优化政府决策中的重要地位,特别是将详细的城市设计融入总体规划,并以城市设计导则或控制条款和控制图的形式分别编入政府的开发控制手册和政府土地售卖条款[51]。

2.2.2 更新行政体系

1987 年,政府成立了专门的新加坡土地管理局(SLA:Singapore Land Authority),用以负责全国的土地权属和地政管理工作①SLA 不参与任何开发经营活动[52]。,城市重建局的土地征收权被收回,更新用地须向SLA 购买[53]。1990 年根据《规划法》规定,将城市重建局、规划局和国际发展部的研究与统计组(RSU: Research and Statistics Unit)合并成新的城市重建局,负责全国的规划和保护事务,城市重建局的物业管理权则由新成立的地产公司皮德姆科(Pidemco)接管,至此,新加坡的更新治理变得更为市场化。此外,城市重建局的保护工作得到了古迹保护委员会、建屋发展局的支持。

2.2.3 更新政策体系

这一阶段在经济增长、社会进步和高质量发展的新背景下,政府自上而下的顶层设计和社会自下而上的基层创建,以及围绕更新主体、资金、空间的多维政策体系均得到加强与整合——不仅强调社会的共同参与、公共资源的合理配置和政府资金的杠杆作用,同时还注重如何通过宽松的规划限制、财税政策和其他奖励机制促进社会资本的共同参与。

1982 年,为支撑日益密集的中心区,优化全岛的土地使用,政府开始建造地铁设施。1987 年,城市重建局在丹戎巴葛(Tanjong Pagar)历史街区推行商铺更新示范工程,以向企业和公众展示保护工作在技术和经济上的可行性。同年,新加坡河治理完成,城市重建局又开展了驳船码头的更新示范工程,以指导私人参与更多的建筑修复。1988 年,政府出台了分期保护和适应性再利用的保育政策,并豁免了因停车场不足和土地用途更改的费用。1989 年,分区、用途和缴款税率的信息被详细列入开发收费制度的标准化表格中②每6 个月修订一次。,开发商可借此预估投资的成本和风险。

为了保护大量私人产权的历史建筑,1991 年城市重建局实行了“私人业主自发保护计划”,1996 年又增加了创造性修复的赋权[43]。不仅如此,城市重建局还通过建造行人通道、休憩用地、停车场等基础设施,容许历史建筑适度改装,免除发展增值税和解除房租管制,提供咨询、现场指导和经验分享服务,设置专项快速办公程序和年度建筑遗产奖等系列惠民政策,进一步推动企业、业主和专业人士参与历史建筑的保护工作[54]。此外,在制定保护政策和规划时,城市重建局还主动征询了新加坡建筑师协会、新加坡规划师协会等专业机构和社区的建议。

2.2.4 更新法规体系

1981 年和1989 年,政府分别制定了有关开发申请以及开发费核算、支付细则、申诉程序的规划条例[55]。《建筑和城市遗产保护条例》和1990 年《规划法》分别为历史保护和总体规划的编制和报批程序提供了进一步的法律依据。1998 年,《规划法》又着重明确了城市重建局的保护职能。1999 年,《土地权益规章》中颁布了强制促进更大尺度整体更新和利益分配分歧裁决的申请程序和处理进程,以及如何申诉的条例[56]。

2.3 2000 年代以来:以人为本的更新治理

进入21 世纪,新加坡市区的发展已日趋成熟,新的增长核心正式转向滨海湾。为保持城市竞争力,新加坡政府制定了“重塑经济和吸引人才,打造全球城市”的发展目标。在全面迈向更新治理的阶段,不仅强调先进设施和宜居环境的作用,同时更加注重公平正义、自下而上的场所管理和公众参与软实力的提升,试图通过有效的政府引导、广泛的全球融资、积极主动的社会参与和各项制度的完善,实现经济、社会、文化和环境的可持续发展。此外,为促进更新的系统化、精细化和动态化管理,构建全民共建共享的城市更新治理体系,数字智能系统也被纳入更新的政策范畴。

2.3.1 更新规划体系

2001 年版概念规划将新加坡的定位由原东南亚中心城市提升至世界级城市,并制定了集中发展CBD,通过“身份认同感计划”增强城市文化特色,提升住房的容积率、多样性、环境和毗邻的就业岗位,以及提高道路和轨道的覆盖率等发展战略。2003 年版总体规划采纳了允许不同土地大小和依据市场条件灵活出售地块的建议。2008 年,修订后的总体规划进一步强调了提升城市商务吸引力和认同感,增加住房和场所多样性的重要性。

2011 年,新版概念规划提出在确保经济和人口增长的同时维持城市高品质生活环境的目标,努力将裕廊湖区打造为新加坡第二CBD,进一步发展滨海湾,建设网络化的“花园中的城市”(City in the Gardens),提供可负担住房,增强交通网络和减少私家车使用,搬迁码头并腾出空间的发展战略[57]。最新颁布的2019 版总体规划进一步明确了新加坡未来发展的重点,包括继续营造一批包容和绿色的街区,增加社区的公共空间和设施;创造就业,打造本地枢纽和全球门户;重视历史文化,复兴城市记忆场所;提升公共交通水准,建立便捷高效的交通体系;创造面向未来的能力,发展可持续和韧性的未来城市等。

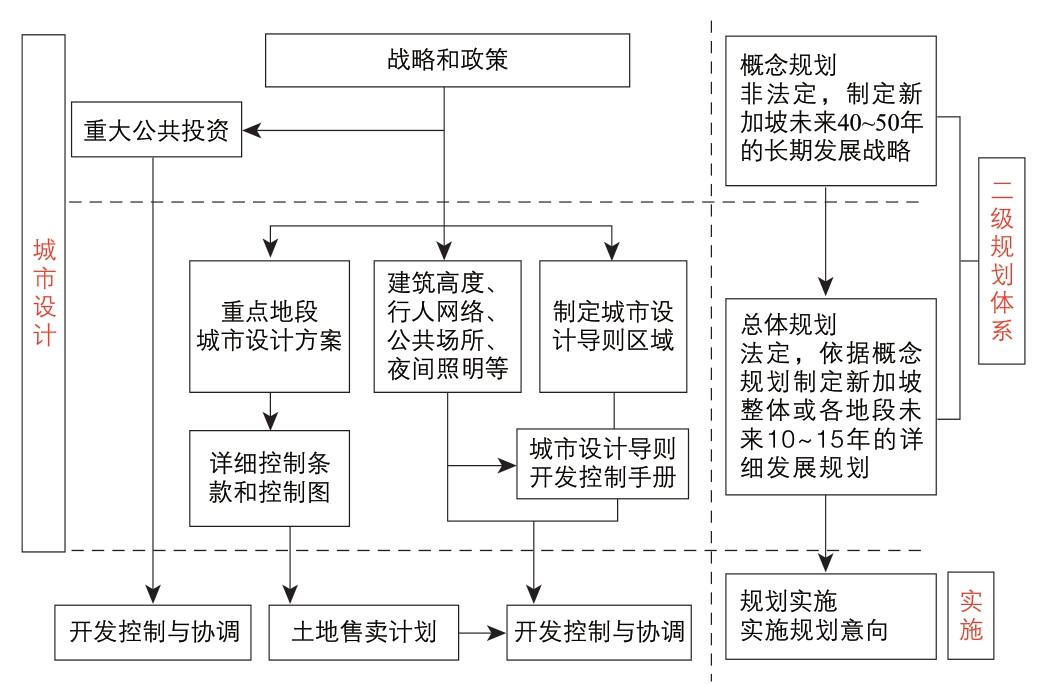

城市设计方面,为强化不同区域的特征,政府针对市区核心、新加坡河等13 处规划区编制了详细的城市设计导则,形成了成熟、稳定的城市设计与规划体系整合运作的开发控制模式(图2)。

图2 新加坡城市设计与规划体系整合运作图

资料来源:作者根据参考文献[51]绘制

2.3.2 更新行政体系

沟通与合作继续成为展示滨海湾和打造国际城市的关键。因此,除继续向开发商阐明新的增长愿景之外,城市重建局还超越原有的土地售卖、城市规划和保护的职责,综合承担市场营销和场所管理的事务,并搭建国际融资与开发项目的合作平台。为此,城市重建局专门成立了滨海湾发展经销处(MBDA: Marina Bay Development Agency)。各发展项目可基于MBDA,借助国际房地产展览会等海外会议向外展示和推销,进而提升滨海湾的世界形象,吸引国际投资[59]。

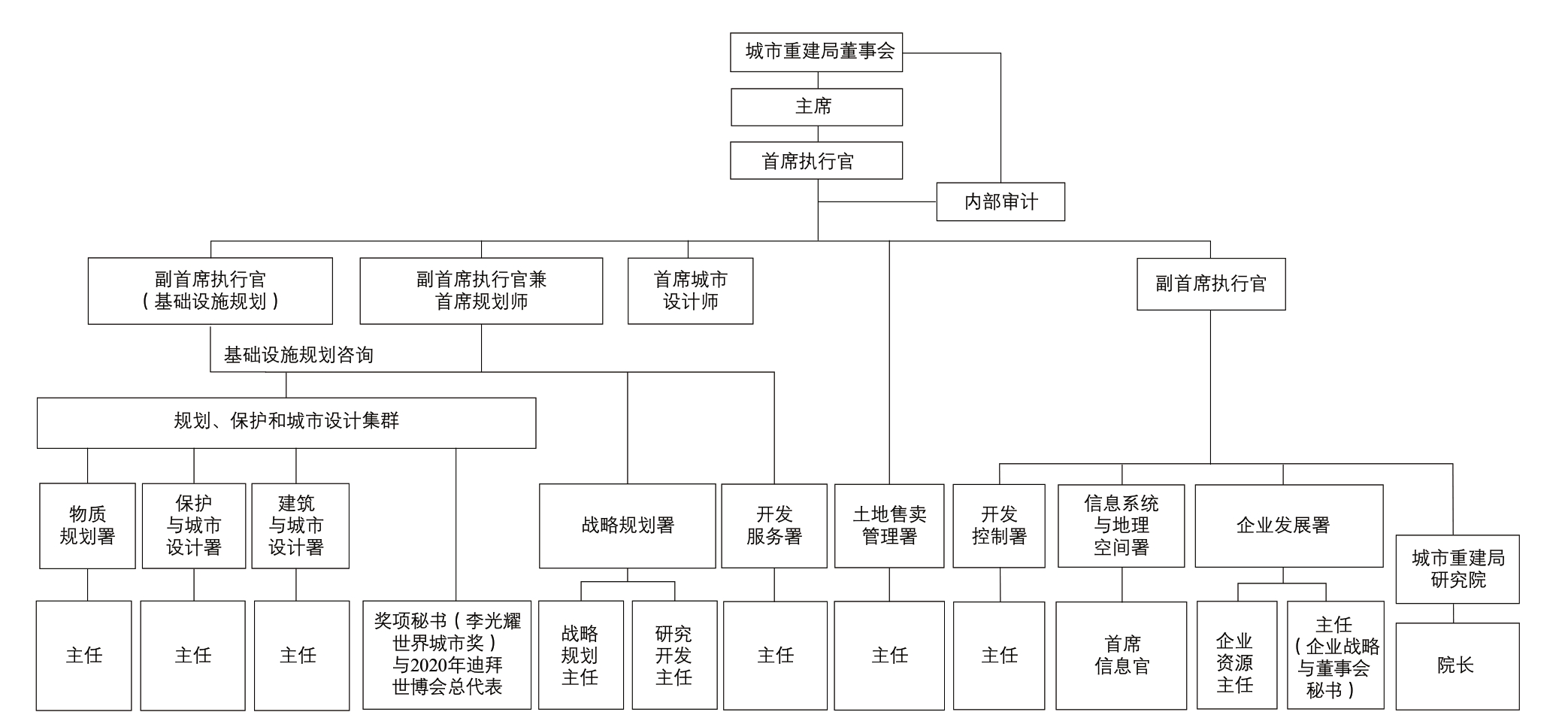

此外,MBDA 还与相关部门和私营机构合作组织了一些培养企业主人翁意识的活动,带头维持滨海湾的活力水平,如利用滨海湾的蓝绿空间组织开展各类体育赛事等。经过长足发展,城市重建局构建了成熟稳定的组织架构(图3)。

图3 新加坡城市重建局组织架构图

资料来源:作者根据参考文献[60]绘制

2.3.3 更新政策体系

在建设全球城市的目标导向下,除将公众参与提升至前所未有的高度,政府还特别关注全球资本的引入,试图构建更多市场奖励机制,从而进一步拓展更新“主体、资金和空间”的三维统筹水平。

滨海湾的发展是几十年规划和国际融资以及多项国际水准项目于此建成的结果,包括为城市提供蓄水防洪和生活娱乐场所的滨海堤坝,世界最大热带城市花园的滨海湾花园,拥有多项世界之最的滨海湾金沙度假村和滨海湾金融中心等。在此期间,为打消市场对空间供应过剩的担忧,城市重建局准许开发商分阶段购买和开发土地,以降低市场的投资风险并节省前期成本[59]。

随着民众文化水平的提高,政府认识到公众意见是判定和平衡当下经济发展与特色保护等城市发展核心方向的重要依据,因此政府加大了公众参与的政策力度。在编制2001 版概念规划时,城市重建局首次征询了社区的建议;在制定“身份认同感计划”时,甚至赋权社区决定需要保留的建筑;在2019 年最新版总体规划的审查过程中,城市重建局主动接触了当地的社区、学术机构等相关团体,并采取巡回展览、社区研讨会和利益相关者会议等方式获取公众建议。此外,在政策的感召下,更多市民主动参与公众咨询活动,改善了规划草案,促进了更新实施和具有身份认同感的全球城市的打造。总之,社会参与已深入新加坡的整个城市更新过程。

2014 年,政府启动了智能国家计划(Smart Nation Programme)。在城市更新方面,利用城市重建局开发的“ePlanner”规划地理空间分析程序和由多部门汇成的“信息集”,通过空间可视化和数据分析协助规划定性和定量分析,进而更好地预测城市发展的趋势,促进不同机构间的合作。“URA SPACE”一站式地理空间平台简化了程序流程,使专业人员、企业和公众能够高效获取土地出让、总体规划、城市设计、物业使用与批准、保护区与建筑、停车区及其可用性、私人住房物业交易和以往开发批准等相关信息,进而通过数字技术的应用增强社会知情权,使参与式决策制定变得可能。

此外,公私伙伴关系也在数字分析层面得到了体现,如政府通过与Grab 乘车公司合作,对通勤者的出行方式和偏好进行研究,进而促进合理的土地使用和基础设施规划,改善通勤状况,提高便利性[61]。

2.3.4 更新法规体系

2017 年,《规划法》修正案对开发监督过程中开发商和监督人的职责进行了法定化,规定开发商须任命专业人士代表其提交开发申请和监督开发过程。在工程偏离批准的规划条件时,专业人士须告知城市重建局采取措施修正相应的偏差等。

3 结论与启示

3.1 主要结论

3.1.1 新加坡更新制度体系的变迁动力

国家政治、经济、社会、文化和环境等复杂的宏观变量通过国家治理范式的衔接作用,对新加坡更新制度体系的变迁产生了重要影响。起初,新加坡国家治理范式高度政治化,结合经济因素导向,社会、文化和环境品质因素相对式微。此种情况下,政府作为制度创新的主体,决定着最终的更新制度安排。随着人民行动党的政治和经济志向的显著达成,以及市场机制的全面建立,社会特别是文化与环境品质因素成为新加坡国家政治改革的主推力,自上而下的更新管理方式逐渐向自上而下与自下而上相结合的治理模式转型。此后,随着社会本位元素的增长,城市发展和治理水平全面提升,加上针对制度本身的反思和完善,最终形成了政府、市场与社会多元共治的局面。总之,更新制度体系的变迁深受外生和内生因素的影响,国家治理范式在其间发挥着基础性、战略性和引领性的作用,经济发展水平是制度变迁的关键前提,并与社会、文化、环境和科技等因素融合形成更新制度变迁的外生因素。为适应复杂的发展与管理需求,原制度范式不断反思并作出适宜性调试,通过内生因素的最终作用构建成一套统一协调、稳定高效且可持续的城市更新制度体系(表1)。

表1 新加坡城市更新制度体系的历史变迁

3.1.2 新加坡更新制度体系目标的变迁逻辑

更新制度体系目标综合且渐进发展,从注重经济增长提升至确保竞争力,再提升至保证经济增长和注重社会治理。具体表现为:市区现代CBD 中大规模贫民窟清理和住房安置,基础设施和公共建筑建设;到市区国际CBD 的环境品质提升和历史文化保护;再到CBD 拓展区——滨海湾全球城市的再开发。尽管不同阶段各有侧重,但总体以经济目标为基础,同时兼顾社会、环境和文化等多维目标的发展需求,与国家治理的政治目标相互促进,为更新行动提供了前提和保障。

3.1.3 新加坡更新制度体系要素特征的变迁逻辑

新加坡更新制度体系的内容系统且渐进完善。尽管总的模式特征存在差异,但各组成部分整体呈现较为统一的特征,并为适应变化的复杂需求而不断增强和完善,至1980 年代,政府就制度体系的确定性和透明度进行了大胆改革。具体而言,新加坡更新制度体系有以下特征。

(1)长期系统的更新规划体系。政府未编制独立的更新规划,而是依附于二级城市规划体系,主要是制定不同时期的更新目标,并协调管理目标的实行,以促进稀缺土地的优化利用。作为政府决策确定性和透明度的重要体现,规划体系自1980 年代开始强调内容的具体化,即通过各地区和各类型的概念规划、总体规划、城市设计和开发指导规划优化开发控制。

(2)持续高效的更新行政体系。政府较早引入了市场化的组织形态,以灵活高效地行使政府的职能,总体趋向协调统一、架构精简、专责常设。为适应复杂的发展需求,更新职能不断扩大,从代理市区土地的销售开始,逐渐拓展至负责全国的土地规划与销售、城市规划与设计、开发控制、建筑遗产保护、场地管理、公众教育等。作为法定机构的更新部门具有广泛的资金来源,包括政府支付的代理费用、直接的政府援助金和贷款,以及向公众或商业机构出售产品和提供服务的收入等。

(3)多元灵活的更新政策体系。强调“主体、空间、资金”要素的多维支撑、高效整合和全面拓展。政府一开始就引入了市场机制,公共主导和直接参与更新,只为克服更新执行中的重大障碍。当更新障碍减至最小时,政府就会采用对市场更为有利的办法,自身则向制定规则、传递规划意图和确保规则实施等角色转变。另外,公私伙伴关系贯穿更新的始末,土地售卖制度、决策透明度和确定性,以及激励机制等都为成功的伙伴关系提供了基础和保障。随着更新障碍的解除,广泛的私人资本开始转至更新的主导地位。为应对全球城市建设的挑战,平衡经济增长与文化保护之间的矛盾,公众参与已不再局限于基本的法定申诉和规划展览,而是愈加强调全过程的社会参与和自上而下与自下而上相结合的共同治理模式。

(4)严格广泛的更新法规体系。新加坡未颁布专门的更新立法,而是依托《规划法》及其修正案、《土地征用法》等相关法规为其余各体系提供强制性的执行依据。作为《规划法》的实施细则,规划条例等从属法规主要是编制规划、实施开发控制和保护的规则和程序,而《物业税令》等专项法规则是对更新有重要影响的立法。

3.1.4 新加坡更新制度体系要素变迁关系

在新加坡城市更新制度体系中,更新法规体系是核心,主要是为其他更新体系提供法律依据和强制性的执行程序;更新行政体系是主体,主要负责制定和组织实施更新规划和更新政策;更新规划体系是前提,是在法律的授权和部门的组织协调下,制定一定时期内城市更新的整体性和方向性目标,并提出统筹管理的策略;更新政策体系是保障,在法律和规划目标的指引下,更新部门通过多元、灵活的措施进一步在更新实践中实现“主体、空间、资金”的具体统筹和高效整合。规划体系、行政体系、政策体系、法规体系四个更新制度要素相互联系、相互支撑,最终整合形成统一协调、稳定高效的城市更新制度体系。

3.2 新加坡经验对当今中国的启示

为保持城市竞争力,新加坡仍将在高效的国家治理框架下,继续保持和渐进优化现有的城市更新制度体系。在与市场维持成功经济伙伴关系的同时,政府还将更加有意识地促进积极的公众参与,建立成熟稳定的公、私、社会多元伙伴关系①例如学习类似英国的“城市挑战计划”和“综合更新预算”等做法。,从而促使新加坡走向可持续的城市更新治理。我国与新加坡在国土面积、行政架构和所面临的具体问题等方面都存在很大差异,因此我们不能将其经验作为直接临摹的范本,而应基于我国的基本国情,从新加坡制度体系的演变逻辑中获取启示,发展我国的相关理论与实践。

(1)更新制度体系变迁启示。目前,我国城市更新管理的许多问题都难以在城市层面解决,需要在更为广泛的“中央+基层”的整体范围予以管控与整合。基于制度变迁的内、外因动力机制,在城市更新制度体系的构建与优化过程中,应将其深刻根植于我国国家与地方的管理制度,综合考察社会、文化、环境、科技和经济的发展水平,注重划分阶段和突出重点,并针对各时期的治理成果实行常态化、动态化和渐进性的反思与适宜性调试。此外,应努力提升国家和地方的综合发展与综合治理水平,以推动城市更新制度体系的变迁与完善。

(2)更新制度体系目标启示。城市更新治理的最终目标是促进和平衡国家与地方的政治、经济、社会、文化、环境等多维目标的实现与耦合,包括促进政府政治愿望的达成,促进城市经济能级的提升和可持续增长,实现社会公平正义和多元化,延续和创造文化,提升城市公共服务水平和人居环境优化等。我国需在国家和地方层面制定更为长远和广泛的更新制度目标,依据宏观的发展和治理水平,明确目标制定的重点,划分目标实现的阶段,从而稳固推进综合目标的发展与协调。在我国目前的发展状况下,除确保经济增长和着重强调城市空间品质的提升、历史文化的保护外,还需重点关注社会的赋权、包容与公正等问题,特别要维护弱势群体的合法利益,体现更新制度的惠民性。

(3)更新制度体系框架启示。为了全面系统地指导我国的城市更新工作,可在我国国家和地方层面建立包含规划、行政、政策和法规的城市更新制度体系框架,并分别明确上述制度在体系中的前提、主体、保障和核心作用。

(4)更新制度体系特征启示。城市更新需走向长期系统、持续高效、多元灵活、严格广泛,以及动态化、精细化和智能化的治理模式。

• 更新规划体系方面。在我国日渐成型的国土空间规划体系框架下,对更新规划完全融入现有城市规划体系中的模式方法进行探索,并通过编制重点地区详细规划,改革现有详细规划内容编制形式以及将城市设计融入更新规划体系等手段,确保政府决策的确定性和透明度。

• 更新行政体系方面。提升并拓展更新部门的行政级别和行政职权,在国家和地方探索引入“法定机构”的组织和运营模式,以优化政府的行政效率和更新资金构成,并赋予其重要的土地、安置和财政的权力。厘清更新部门与规划等部门间的职权关系,加强部门合作与协调,并适时探讨更新与规划部门合并的可能性。

• 更新政策体系方面。注重运用多元、弹性的政策手段整合和拓展“主体、空间、资金”的多维更新治理要素,强调社会的共同参与、公共资源的合理配置和政府资金的杠杆作用。特别是要建立由政府、市场、社会等多元主体参与的城市更新共建共享制度,明确各自的职责、权利及其相互关系。政府应向提供公共服务、制定规则、实施规则监督以及引领、激励和利益统筹协调的角色转变,并通过示范工程、指导培训、财政补贴、税收优惠、快速办公、更新奖项和分阶段开发等优惠政策和奖励措施,进一步提升与市场的伙伴关系,使广泛的市场投资成为城市更新最主要的融资来源。在“以人民为中心推进城市建设”的新时代背景下,要特别注重自上而下的政府支持与自下而上的全民参与相结合的更新治理伙伴机制的建立,以人为本,注重社会赋权和全过程的社会参与,政府需在各方参与方面发挥关键的组织、激励和能力培养作用。此外,可借助智能管理工具,建立完整的辅助性信息系统,进一步增强城市更新的系统性、动态性、精细型管理,促进各主体间的互动和各方利益的平衡,以增加城市更新的可持续动力。

• 更新法规体系方面。在国家和地方层面探索将更新法规融入传统法规的模式方法,即探讨构建以规划和土地等相关法规为核心,以规划条例等从属法规以及相关专项法规为基本保障的城市更新法规体系的可行性。注重各类型法规的联动管理作用,建立合法的用地手续,以及对更新的主体、内容、程序等实施具体规定。

本文主要介绍了新加坡城市更新制度体系60 余年的发展历程。面对我国日趋复杂的更新管理需求,在借鉴新加坡经验的同时,我们更应基于我国国情探索城市更新制度体系的构建。包括遵循“地方先行先试”的原则,抓紧进行城市和区域层面的相关研究与实践,之后基于地方的成功经验且待时机成熟时,尽快建立国家层面的、具有适用共性的城市更新制度体系,从而最终构建起包含国家、区域、城市、社区等多层级全覆盖的,规划、行政、政策、法规体系全要素的,以及政府、市场、社会多主体协调的城市更新制度体系。本文仅为抛砖引玉之作,希望能激发更多研究与讨论。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 赵建.制度建设才是中国最需要的“新基建”[EB/OL].(2020-03-27)[2020-06-21].https://mp.weixin.qq.com/s/2yDEbdkCOZYb78nIItpK7g.

[2] 欧阳虹彬,叶强.社区更新机制的弹性:英国模式对中国的启示[J].城市发展研究,2015,22(12): 63-69.

[3] 阳建强,陈月.1949—2019年中国城市更新的发展与回顾[J].城市规划,2020,44(2): 9-19,31.

[4] 周显坤.城市更新区规划制度之研究[D].北京: 清华大学,2017.

[5] 林强.城市更新的制度安排与政策反思——以深圳为例[J].城市规划,2017,41(11): 52-55,71.

[6] 王梅.公共政策导向下重庆市主城区城市更新制度设计与空间策略[J].规划师,2017,33(10): 148-152.

[7] 唐婧娴.城市更新治理模式政策利弊及原因分析——基于广州、深圳、佛山三地城市更新制度的比较[J].规划师,2016,32(5): 47-53.

[8] 唐燕,杨东.城市更新制度建设:广州、深圳、上海三地比较[J].城乡规划,2018(4): 22-32.

[9] 季玉清.城市更新中确保公共利益的法律制度研究[D].上海: 华东师范大学,2015.

[10] 汪灏.我国城市更新立法事权划分探析[J].团结,2019(5): 22-25.

[11] 黄小虎.城市更新与土地制度改革[J].中国土地,2016(6): 13-15.

[12] 刘芳,张宇.深圳市城市更新制度解析——基于产权重构和利益共享视角[J].城市发展研究,2015,22(2): 25-30.

[13] 钟澄.以政策更新破解城市更新中的难题——由香港土地“强制售卖”制度引发的思考[J].中国土地,2017(5): 27-30.

[14] 刘昕.城市更新单元制度探索与实践——以深圳特色的城市更新年度计划编制为例[J].规划师,2010,26(11): 66-69.

[15] 司南,阴劼,朱永.城中村更新改造进程中地方政府角色的变化——以深圳市为例[J].城市规划,2020,44(6): 90-97.

[16] 杨槿,徐辰.城市更新市场化的突破与局限——基于交易成本的视角[J].城市规划,2016,40(9): 32-38,48.

[17] 欧阳亦梵,杜茎深,靳相木.市场取向城市更新的钉子户问题及其治理——以深圳市为例[J].城市规划,2018,42(6): 79-85.

[18] 杨晓春,宋成,毛其智.从“120 计划”事件看规划公众参与的制度创新[J].规划师,2018,34(9): 130-135.

[19] 邵任薇,林芸.社会组织在我国城市更新中的规划作用与实施机制——以台湾地区的社区规划师制度为例[J].上海城市管理,2017,26(5): 71-76.

[20] 赵若焱.对深圳城市更新“协商机制”的思考[J].城市发展研究,2013,21(8): 118-121.

[21] 王艳.人本规划视角下城市更新制度设计的解析及优化[J].规划师,2016,32(10): 85-89.

[22] 张翀,宗敏丽,陈星.多方参与的综合性城市更新策略与机制探索[J].规划师,2017,33(10): 76-81.

[23] 彭恺.新马克思主义视角下我国治理型城市更新模式——空间利益主体角色及合作伙伴关系重构[J].规划师,2018(6): 5-11.

[24] 陈小祥,纪宏,岳隽,等.对城市更新融资体系的几点思考[J].特区经济,2012(8): 132-134.

[25] 刘健.注重整体协调的城市更新改造:法国协议开发区制度在巴黎的实践[J].国际城市规划,2013,28(6): 57-66.

[26] 唐斌,谭志宁,赵志强,等.韩国城市更新:概念、类型及政策立法[J].现代城市研究,2021(2): 63-67.

[27] 黄卫东.城市规划实践中的规则建构——以深圳为例[J].城市规划,2017,41(4): 49-54.

[28] 周俭,阎树鑫,万智英.关于完善上海城市更新体系的思考[J].城市规划学刊,2019(1): 20-26.

[29] 刘迪,唐婧娴,赵宪峰,等.发达国家城市更新体系的比较研究及对我国的启示:以法德日英美五国为例[J].国际城市规划,2021,36(3): 50-58.DOI: 10.19830/j.upi.2020.051.

[30] 钟奕纯,李婉,龙茂乾,等.从“疏整促”走向有机更新——北京城市更新体系初探[C]// 中国城市规划学会2019 年论文集.2019.

[31] 阳建强.走向持续的城市更新——基于价值取向与复杂系统的理性思考[J].城市规划,2018,42(6): 68-78.

[32] 王海松,史丽丽.“面向河道”的更新设计——新加坡河沿河地区城市更新解读[J].华中建筑,2007(11): 7-10.

[33] 林峰.纵观新加坡河综合更新工程[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2009,32(12): 1896-1899.

[34] 刘宣.旧城更新中的规划制度设计与个体产权定义——新加坡牛车水与广州金花街改造对比研究[J].城市规划,2009,33(8): 18-25.

[35] 朱介鸣.基于市场机制的规划实施——新加坡花园城市建设对中国城市存量规划的启示[J].城市规划,2017,41(4): 98-101.

[36] 崔翔.新加坡国家治理模式的主要特点、做法及启示[J].当代世界与社会主义,2015(2): 18-22.

[37] 李路曲.新加坡与中国国家治理方式变革的比较分析[J].学海,2017(2): 56-66.

[38] The World Bank.Singapore[EB/OL].(2015-05-18)[2020-06-25].https://urban-regeneration.worldbank.org/node/72.

[39] 唐斌.日新韩城市更新国家干预作用及启示[J].建筑与文化,2020(7):173-174.

[40] 楚天骄.城市转型中新加坡CBD 的演化及其启示[J].现代城市研究,2011,26(10): 35-41.

[41] KONG L.Conserving the past,creating the future: urban heritage in Singapore[M].Singapore: Singapore Press holdings,2011.

[42] Housing and Development Board.Annual report 1972[R].Singapore:Housing &Development Board,1972: 81.

[43] 王才强,沙永杰,魏娟娟.新加坡的城市规划与发展[J].上海城市规划,2012(3): 136-143.

[44] TAN S.Home,work,play[M].Singapore: Urban Redevelopment Authority,1999: 146.

[45] 崔晶.新加坡法定机构的运营模式及启示[J].东南亚纵横,2011(6): 50-54.

[46] 唐燕,杨东,祝贺.城市更新制度建设:广州、深圳、上海的比较[M].北京: 清华大学出版社,2019.

[47] 王静.新加坡独立后经济发展道路的特点及启示[J].学理论,2013,32:114-115.

[48] 张飞龙.新加坡国家治理浅析[J].比较政治学研究,2015(2): 195-210.

[49] 卢柯,张逸.严谨、复合、动态的控制引导模式——新加坡总体规划对我国控规的启示[J].城市规划,2011,35(6): 66-68,90.

[50] 黄经南,杜碧川,王国恩.控制性详细规划灵活性策略研究——新加坡“白地”经验及启示[J].城市规划学刊,2014(5): 104-111.

[51] 陈晓东.城市设计与规划体系的整合运作——新加坡实践与借鉴[J].规划师,2010,26(2): 16-21.

[52] 邹时萌.新加坡城市规划、建设与管理[J].国外城市规划,1993(2):7-17.

[53] 吕海峰,吕冬娟.看新加坡如何出让土地[J].中国土地,2009(11): 48-50.

[54] 黄科宏.新加坡的城市保护[J].国外城市规划,2001(4): 14-16.

[55] 唐子来.新加坡的城市规划体系[J].城市规划,2000(1): 42-45.

[56] 贝贝,李刚.新加坡旧城改造经验及启示[J].合作经济与科技,2011(9):14-15.

[57] Urban Redevelopment Authority.Singapore master plan 2014[EB/OL].(2014-06-19)[2020-07-03].http://www.centroestero.org/FTP/Forum_Asia_MasterPlanSingapore-Zulkiflee.pdf.

[58] Urban Redevelopment Authority.The planning act master plan written statement[EB/OL].(2019-09-01)[2020-07-10].https://www.ura.gov.sg/-/media/Corporate/Planning/Master-Plan/MP19writtenstatement.pdf?la=en.

[59] BENJAMIN N,CHING T Y.Marina Bay: the shape of things to come[EB/OL].(2007-04-01)[2020-07-15].https://www.csc.gov.sg/articles/marina-baythe-shape-of-things-to-come.

[60] Urban Redevelopment Authority.Urban Redevelopment Authority organization structure [EB/OL].(2019-03-01)[2020-07-25].https://www.ura.gov.sg/-/media/Corporate/About-Us/OrgChart_URA_Apr20.pdf.

[61] Urban Redevelopment Authority.Digitalisation [EB/OL].(2016-06-02)[2020-08-07].https://www.ura.gov.sg/Corporate/Planning/Our-Planning-Process/Digitalisation.

[62] Urban Redevelopment Authority.URA SPACE[EB/OL].(2016-06-02)[2020-08-02].https://www.ura.gov.sg/maps/.