引言

2019 年我国城镇化率突破60%,社会经济发展和城镇化转型持续深化,城市建设进一步由过去的高速度、高规模增长向高质量的存量增效与提升优化转变。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标的建议》明确提出“实施城市更新行动”,对下一阶段的城市工作开展作出了重大部署。与此相适应,在新的存量更新背景下,为满足人民对美好生活的向往,构建高品质人居环境,城市的规划建设与管理方式亟须从“精英规划”走向“多元共治”,以实现现代高效的城市治理与空间资源优化利用。不同类型的基层规划师在我国各地城市中的兴起便是这种变革中的重要一环,并逐步发展成为弥合政府管理与社会自治、精英决策与公众需求之间鸿沟的重要制度创新。

从世界范围来看,基于多元共治的基层规划已经成为诸多发达国家规划实践的重要领域。近年来随着我国公众意识的觉醒与提升以及规划模式的不断转型,越来越多的规划师深入社区,通过与居民建立紧密的合作关系共同推进地方建设。这些基层规划师在政府部门与社区、居民等之间建立起沟通纽带,成为推动社会参与和基层共治的重要行动者。具体到北京,“责任规划师”制度作为北京新时期强化街区更新和完善基层治理的重要举措,自2019 年5 月在全市正式全面推行,政府通过为每个街道、乡镇等聘任固定的专业规划师或规划团队,协助落实以“共建共治共享”为目标的城市更新与基层规划建设。

责任规划师作为基层规划师制度在北京的具体实践,其运作是否影响或改变了传统的城市规划工作模式?是否实现了规划师的角色与职能转型?是否在一定程度上推动了城市基层建设中的多主体共治?针对这些问题,本文在梳理国内外基层规划师实践做法的基础上,采用制度解析、分析比较和调查访谈等方法,总结了北京责任规划师制度实施以来的行动机制与经验得失,并针对责任规划师制度运作面临的多方挑战,从人员储备、责权设定、工作路径等维度提出制度优化建议,进而为我国其他城市和地区提供参考。

1 从精英行动走向多元共治:基层规划师制度的兴起

基层规划师是指长期深入以街道、乡镇或社区等为代表的城乡基层,为一定地域提供持续性、跟踪性规划服务的专业技术人员或团体,其称谓在不同国家或地区有所不同。1960 年代以来,美国等西方发达国家的民权与社区建设运动兴起,随之涌现了专门聚焦社区规划的“社区规划师”(community planner);在我国台湾等地,一些类似的角色也不断涌现,被称为“社区营建师”“社区建筑师”等[1-2](表1)。陈有川将我国的规划师分为政府规划师、执业规划师和社区规划师三种,认为社区规划师是致力于社区管理、社区更新和社区复兴等事项的管理型规划人员,也是城市街道机构的规划师[3]。

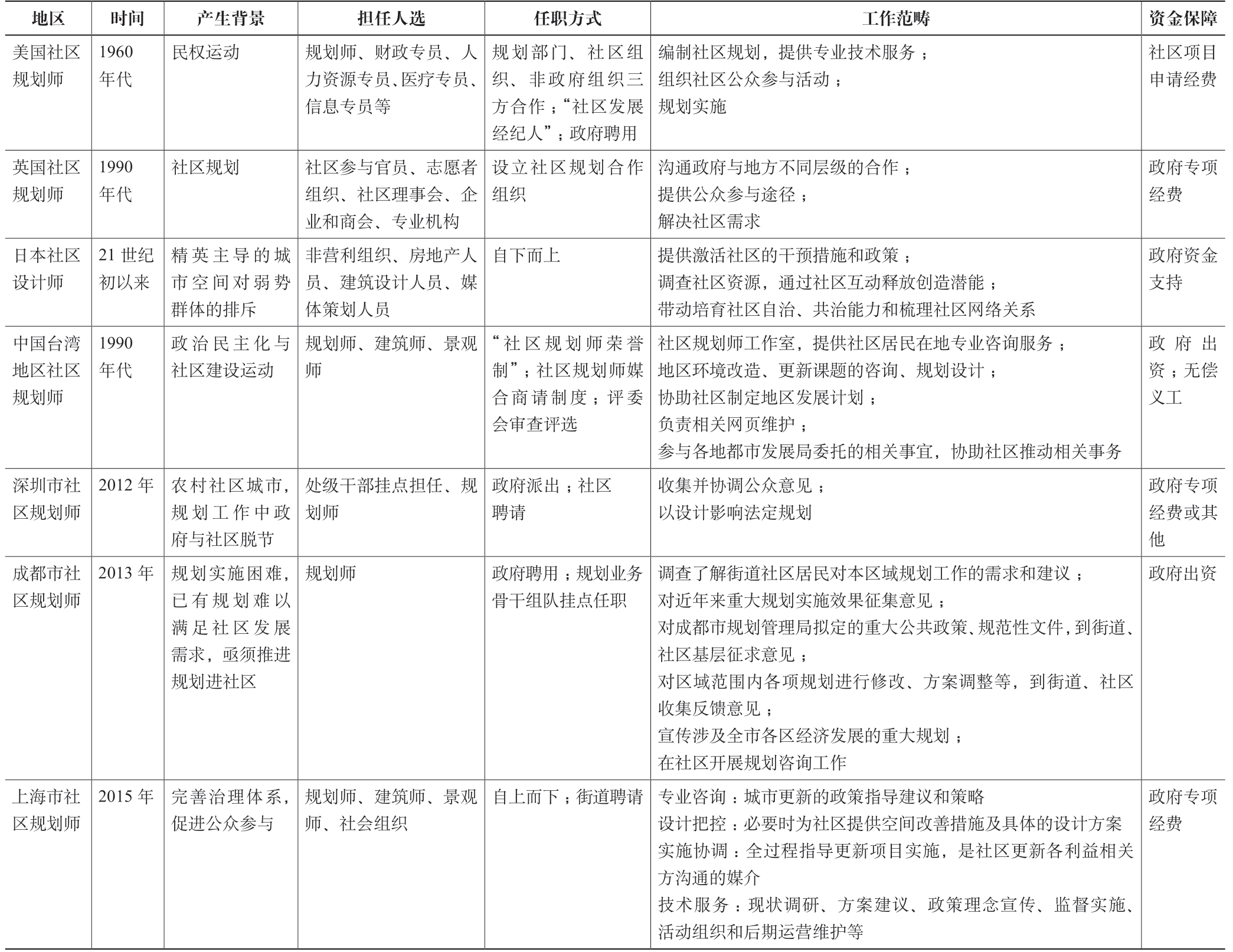

表1 美、英、日三国和我国台湾地区、深圳市、成都市、上海市的基层规划师制度概览

资料来源:作者根据参考文献[2,4-6]绘制

基层规划师制度的崛起是城乡规划从过去的“精英行动”向“多元共治”转型的重要体现。城市建设中的多元共治与传统政府管理不同,是指由政府、社区、居民、物业公司、社会组织和设计师等不同类型主体,就城市和社会公共事务等进行广泛交流、磋商和思考决策,进而调整各方利益、达成行动共识的城市治理模式。在具体实践中,这种多元共治转型主要表现在参与主体多元化、角色关系平等化、决策方式协商化、利益诉求协同化等方面。其内核是公共理性价值和民主意识的觉醒[7],改变了以往以政府、市场为主的城市建设利益博弈关系,使得社区与居民不再只是被动地接受规划管理与城市建设的结果,而是能够充分参与、知悉和共同分担相关责任与义务。

基层规划师的兴起不仅意味着规划不再是政府自上而下塑造城市空间的政策工具,转而成为社会共同治理的行动,而且表明规划师已经逐步走出“向权力讲述真理”[8]的传统技术精英窠臼,更加注重规划过程中的沟通与协调,强调对基层建设问题的跟踪应对和社会参与的发起。泰勒(Nigel Taylor)在总结西方城市规划理论时认为,达维多夫(Paul Davidoff)和赖纳(Thomas A.Reiner)在1960 年代分析了规划的价值和政治属性,指出规划师不应再作为技术专家代表公众意见进行实践,而“应在公众当中扮演各类市民团体的‘支持者’,特别是要支持那些弱势群体或者少数民族”[9],进而引发了对“倡导性规划”的讨论。1989 年,福里斯特(John Forester)将当代德国社会哲学家哈贝马斯(Jurgen Habermas)的“沟通行动理论”引入规划领域[10],认为规划应该动员公众广泛地参与和表达,通过他们与政府、规划师等相关人员的沟通对话进行决策。桑德库克(Leonie Sanderock)也指出要建立以基层民众和社区为基础的规划,规划师要发挥沟通性作用,帮助社区发出自己的声音,真正实现不同利益团体在共同命运基础上的协同工作[11]。

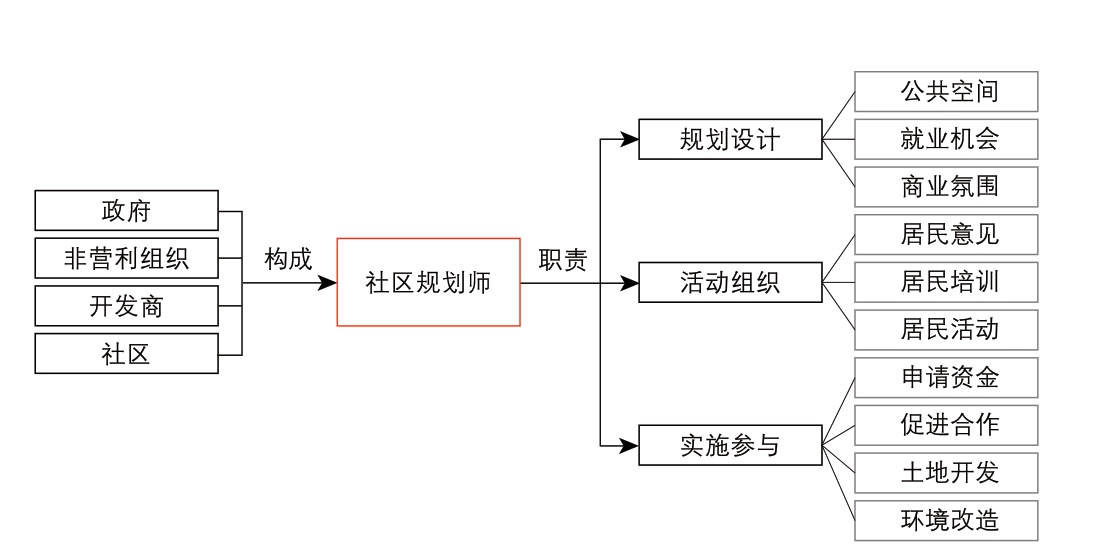

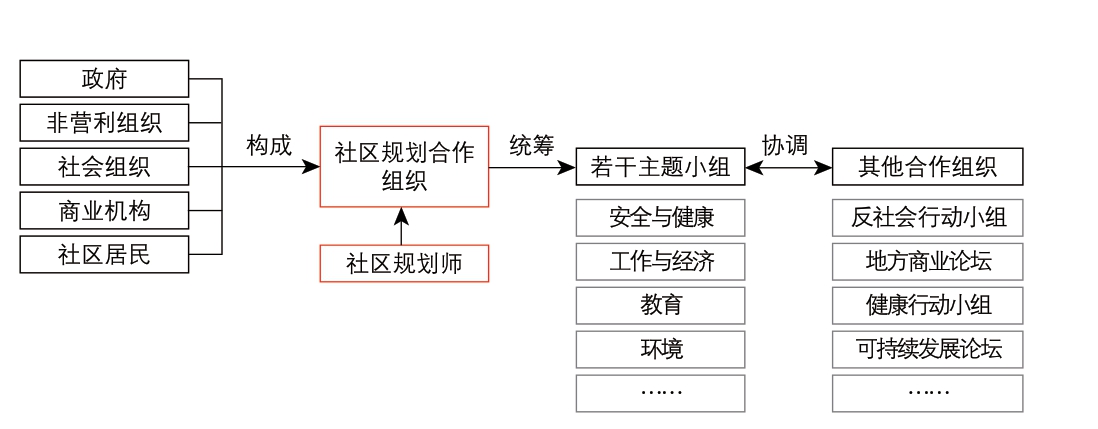

对比国内外一些典型基层规划师制度的主要特点,可以发现各地做法表现出与本土国情相适应的在地化和差异化特征。其中,社区规划师在美国是一类特殊的角色:美国规划师协会设立了专门的社区援助项目,有规划编制需求的社区和热心社区建设的规划师均可申请,申请通过的规划师将介入社区规划并向社区提供专业服务[4](图1)。1990 年代,协同规划的工作方式逐渐成熟,英国政府和规划师开始推动社区居民、非营利组织、社会组织、商业机构等共同参与社区发展规划[5]。社区规划师是英国社区规划合作组织的重要成员或合作者,通过沟通协调、统筹地区发展规划与社区规划来谋划社区未来[6](图2)。

图1 美国社区规划师体系

资料来源:作者根据参考文献[4]绘制

图2 英国社区规划组织体系

资料来源:作者根据参考文献[5]绘制

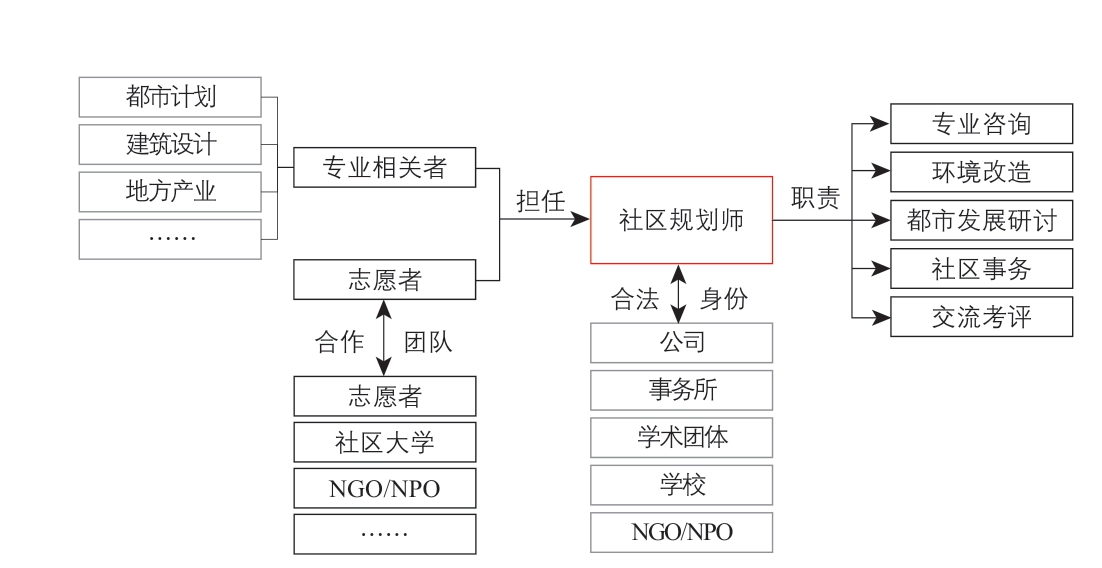

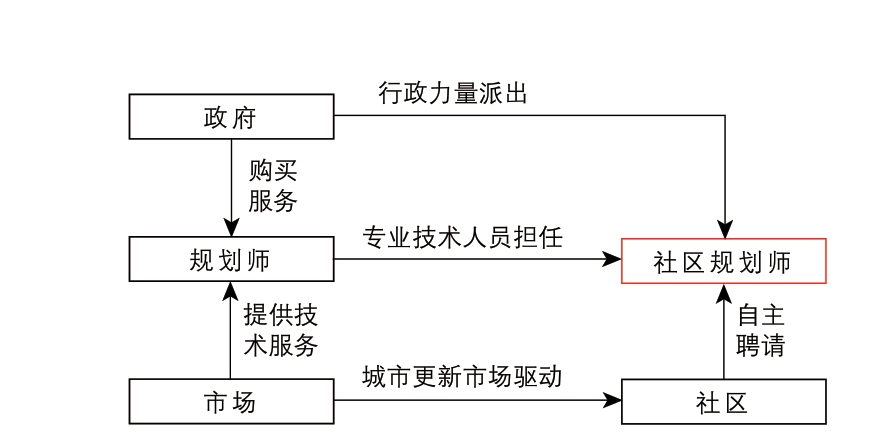

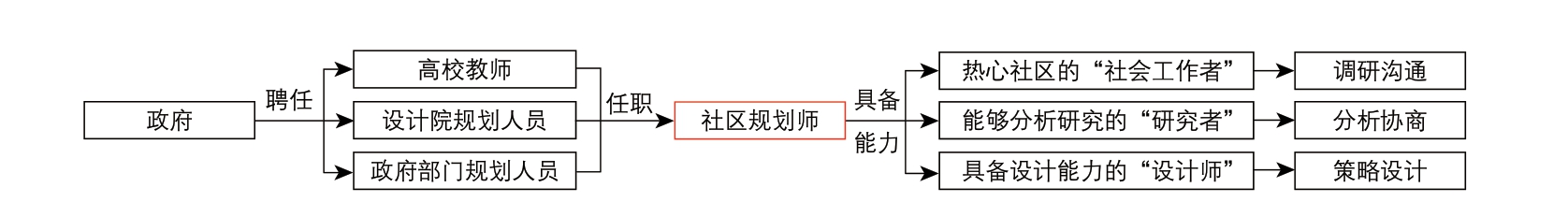

在亚洲,20 世纪末期的日本城市中,精英主导的城市空间对弱势群体和平民人群的排斥日益严重,社区设计师由此出现——他们改变了精英主义的规划做法,负责协调政府、开发商、非营利组织、市民团体、个人等的多元参与,推进社区营造[12]。中国台湾地区在1999 年推出社区规划师制度①1995 年台北市政府推动“地区环境改造计划”,鼓励市民团体申请改造地区公共生活环境的计划,并由专业规划师协助完成,是社区规划师机制的雏形。,鼓励具有奉献热诚、熟知地区环境状况的规划师走入社区,担当起社区空间营造经理人的角色,为社区提供相关专业咨询服务,并协助社区制定“地区发展计划”[13](图3)。2012 年,深圳市颁布《社区规划师制度实施方案》并建立了四种主要的社区规划师模式[1](图4),包括派出行政力量担任、派出规划编制单位专业技术人员担任、城市社区自主聘请规划师、原农村集体经济组织聘请规划设计人员提供规划设计服务等②深圳社区规划师制度的探索普遍被认为是自上而下的制度反思,更近似“片区责任规划师”。。2013 年,成都市出台《关于在成都市中心城区实行社区规划师制度的实施意见》,由成都市规划管理局、规划分局和成都市规划设计研究院选派业务骨干组队挂点担任社区规划师,将规划工作延伸到街道和社区。上海市杨浦区于2018 年创建社区规划师制度,聘请社区规划师与街道(镇)结对,对地区城市更新工作提供长期跟踪指导和咨询服务,以实现街区的整治提升与精细化管理[14](图5)。

图3 中国台湾地区社区规划师体系

资料来源:作者根据参考文献[15]绘制

图4 深圳市社区规划师模式

资料来源:作者根据参考文献[2]绘制

图5 上海市社区规划师角色

资料来源:作者根据参考文献[16]总结绘制

2 北京责任规划师制度的建立

责任规划师制度在北京的正式建立主要经过了早期试点、实践推广和制度确立三个阶段。

(1)早期试点阶段(2015 年以前)。为应对城市建设面临的规划落地实施难、百姓表达诉求意愿高等潜在情况,北京市于2004 年左右首次形成有关责任规划师的构想[17]。2008 年《城乡规划法》颁布后,北京市规划委员会①北京市规划委员会(首都规划建设委员会办公室)于2000 年组建,2016 年7 月市政府决定设立北京市规划和国土资源管理委员会,不再保留北京市规划委员会、北京市国土资源局。2018 年11 月,将原市规划和国土资源管理委员会、市勘察设计和测绘地理信息管理办公室的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划的职责,市水务局、市园林绿化局的资源调查和确权登记管理职责等整合,组建北京市规划和自然资源委员会。在部分街道办事处搭建“社区规划公众参与平台”,由相关规划师负责听取和协调该区域内的各方利益诉求,帮助调整和完善有关规划方案的编制[18],北京朝阳区劲松街道、西城区什刹海街道等均为当时的试点。2009 年东城区菊儿社区设置“规划进社区”试点,2014 年朝阳门街道成立史家胡同风貌保护协会,进一步推动了规划师带动下的多方共治探索②源自东城区责任规划师赵幸在2019 年“朝阳门TALK”责任规划师交流论坛的分享。。总体上,这时期在北京市规划委员会的引导下,相关实践以社区为单元试点、以社区规划为主要工作内容,逐步摸索出街道、社区、规划师合作共治的工作新模式。

(2)实践推广阶段(2015—2018 年)。2015 年习近平总书记提出要疏解北京“非首都功能”,推进京津冀协同发展;2017 年《北京城市总体规划(2016 年—2035 年)》发布,明确了减量提质、推进城市更新、强化公众参与的发展方向。规划师通过与居民沟通协作来推动规划编制和实施的试点实践,在北京中心城更多地区以更大规模推广实验。2017 年8 月,东城区17 个街道试点启动街区责任规划师团队机制,以审查规划设计、推动规划落地、全程跟踪指导、监督项目施工和推进社区营造等③2018 年8 月已实现全区覆盖。;2018 年海淀区开展6 个街道的责任规划师试点;西城区全区于2018 年12 月推行责任规划师制度。东城、西城、海淀等区的探索实践,为全市建立责任规划师制度提供了宝贵经验。

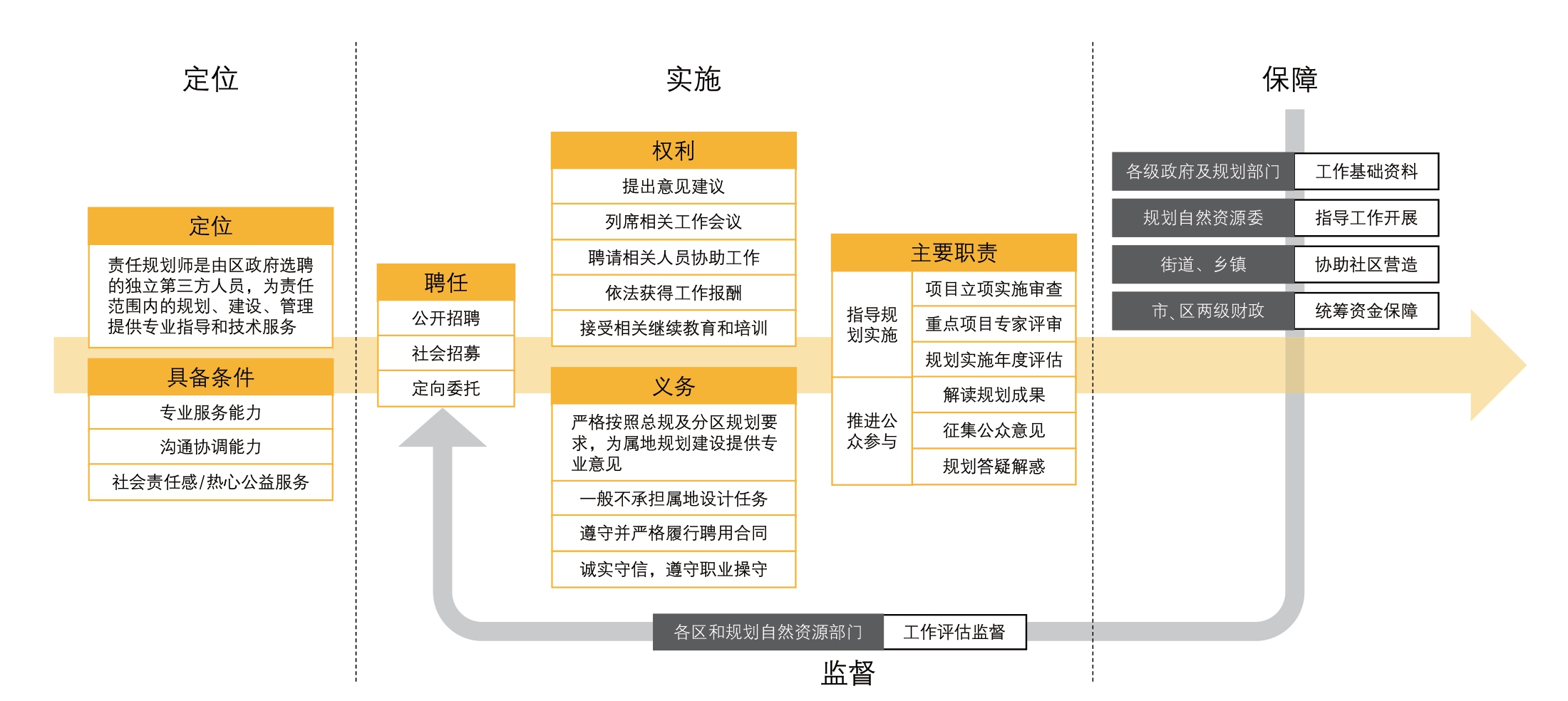

(3)制度确立阶段(2019 年以来)。2019 年3 月,北京市新修订的《北京市城乡规划条例》正式提出“推行责任规划师制度,指导规划实施,推进公众参与”。《北京市责任规划师制度实施办法(试行)》紧跟发布,标志着责任规划师制度在北京市级层面的正式确立。2020 年,《北京市责任规划师工作指南(试行)》《北京市责任规划师工作考核办法(试行)》分别于9 月和11 月出台,进一步明确了责任规划师的职能定位、工作内容与评价办法。责任规划师作为独立的第三方,由区政府(街乡镇)选聘,规划师、建筑设计师、相关社会组织等均可受聘,负责指导规划实施、推进公众参与,为责任范围内的规划建设和管理行动等提供专业指导和技术服务(图6)。市区政府及其规划部门需要对责任规划师工作提供指导、协助、资金支持与基础资料保障,区政府(规划分局)负责对责任规划师的工作进行监督评估④责任规划师的履职评估和绩效评价原则上由区政府组织,每年开展一次,责任规划师向政府提交年度述职报告以及对责任街区主管部门的绩效评价报告。。在制度实施的初步磨合期,很多地区试行责任规划师一年一聘制,按照年度签约。据统计,截至2020 年底,北京市15 个城区和经济技术开发区已签约了301 个责任规划师团队,覆盖318 个街道、乡镇和片区①详见:“持续推进!北京责任规划师制度渐成体系,覆盖318 个街道乡镇”(https://mp.weixin.qq.com/s/Y1-uTAzAD4h3jcX2GRQ5mw)。。

图6 北京市责任规划师制度的责权约定

资料来源:作者根据《北京市责任规划师制度实施办法(试行)》(2019 年)相关规定绘制

3 北京责任规划师制度的工作机制

北京实行“两级政府,三级管理”的行政模式,责任规划师运作也对应确立了由市级政府部门整体统筹、区级政府细化推进、各街道和乡镇具体落实的工作机制。

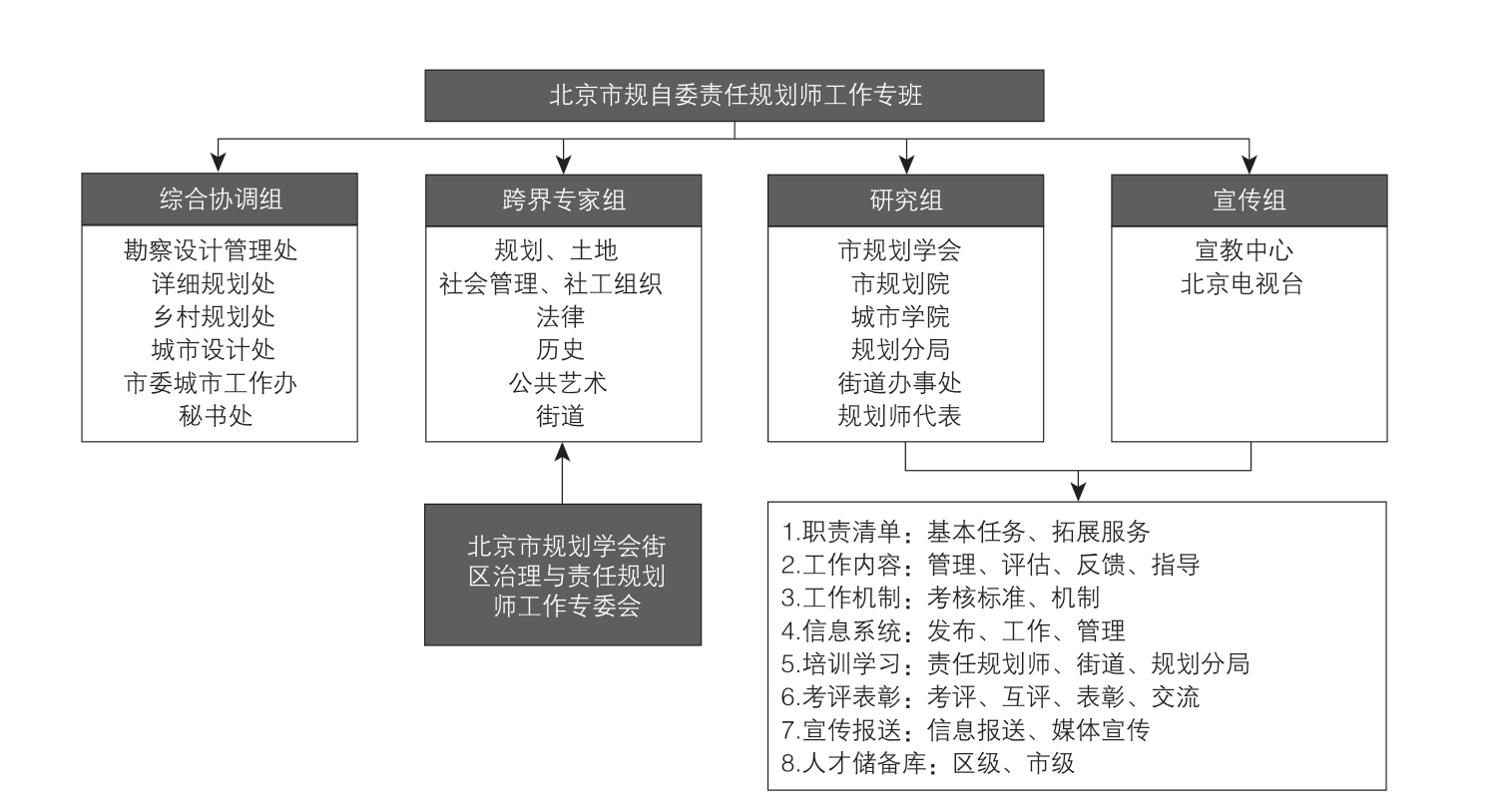

3.1 责任规划师工作的整体统筹

北京市规划和自然资源委员会成立“责任规划师工作专班”(下称工作专班)以统筹全市责任规划师制度的推进,北京城市规划学会对应成立“街区治理与责任规划师工作专委会”,以服务和优化责任规划师制度架构②详见:“北京城市规划学会街区治理与责任规划师工作专委会正式成立”(https://mp.weixin.qq.com/s/KNreVyeRxyxUJWdT71OX4Q)。(图7)。市级工作专班主要发挥三大作用:一是增强责任规划师团队的综合素养,通过提供多领域的培训丰富责任规划师的知识技能,举办论坛、学术对话等促进责任规划师之间的经验分享与问题交流;二是面向责任规划师提供多元服务与工具支撑,通过搭建信息化平台等推进知识课堂、数据信息在责任规划师工作中的应用;三是整体跟踪各区责任规划师的工作执行情况,总结经验、发现问题,定期形成调研报告并进行评估表彰。

图7 北京市责任规划师工作专班组织构架

资料来源:作者根据2019 年责任规划师工作年终交流会相关图示绘制

3.2 责任规划师工作方案的细化推进

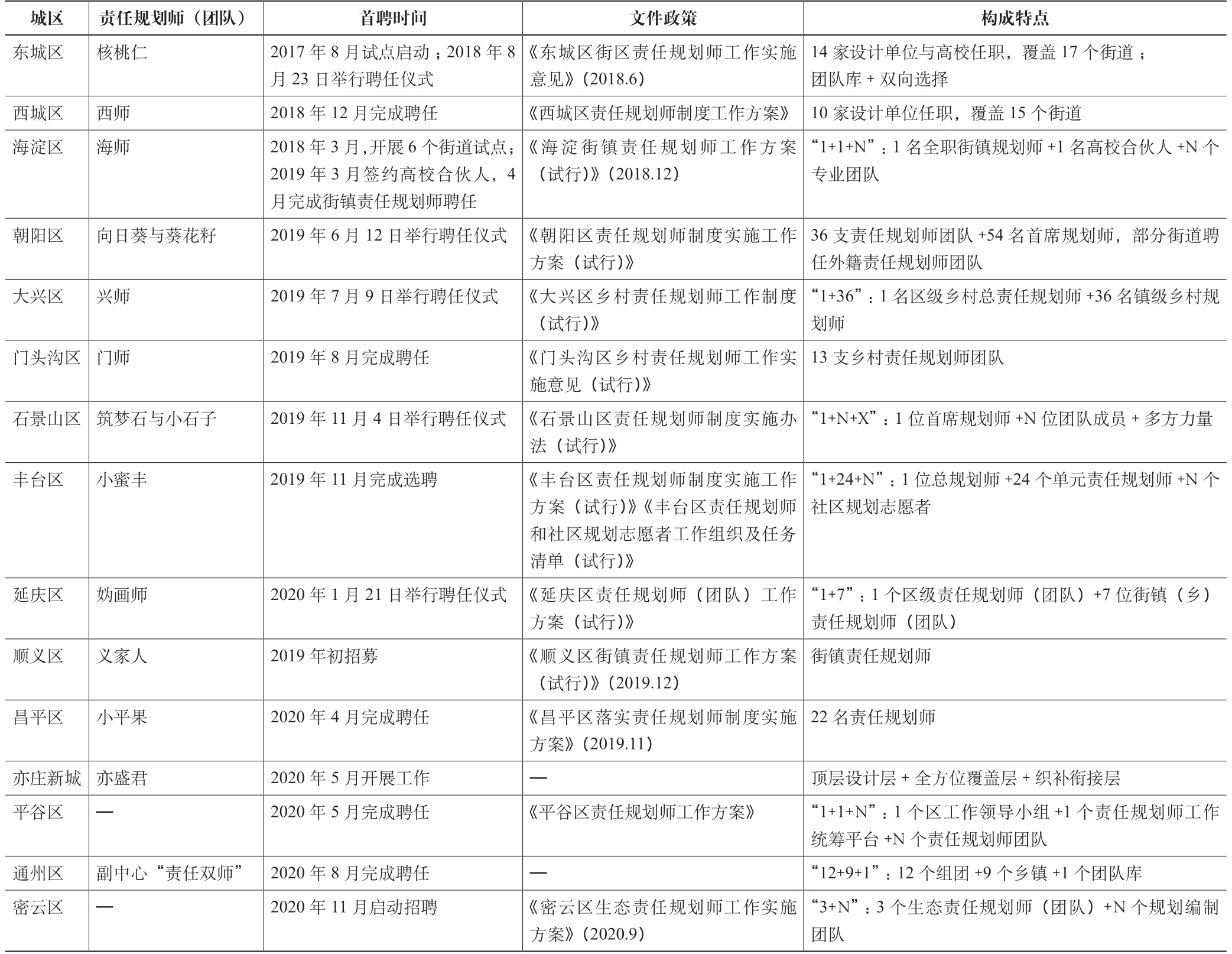

区政府(规划分局)负责各区责任规划师制度的具体开展。在市级规定基础上,各区从本地实际情况出发形成各具特色的责任规划师工作方案(表2),并为街道、乡镇等选聘一一对应的责任规划师或团队。责任规划师在各区被赋予“西师”“海师”“葵花籽”“小蜜丰”等特色昵称,并形成了诸如“1+1+N”(海淀区)、“1+24+N”(丰台区)、“中方+外方”(朝阳区)等多层级或多角色的团队结构。不同地区责任规划师的具体工作实践侧重点各异,形成了按需供给的多元化格局:东城区和西城区的历史文化遗产众多,试点工作开展较早,责任规划师的工作重点围绕老城保护与旧城更新展开,着力推进街巷空间整治、胡同院落改造、居民参与设计等;海淀区和朝阳区分别以高校科研和国际化为特色,责任规划师工作主要围绕公共空间改造、街道与片区环境提升、老旧小区更新等行动展开,强调存量空间提质与城市风貌优化;大兴区属于北京近郊,属地内包括大量乡村地区,因此配置“乡村责任规划师”开展精准服务,工作重心偏向土地利用监管、规划编制与落实、特色乡村建设等;通州城市副中心率先推出责任“双师”制度,将责任规划师与责任建筑师纳入同一体系,力图实现从规划到建筑设计的全流程治理①详见:“副中心‘责任双师’招募|乘运河风帆,展宏图之志”(https://mp.weixin.qq.com/s/4ooMjesK54AkftIkEG5JpQ)。。

表2 北京市各区责任规划师工作开展概况(截至2020 年12 月)

资料来源:作者根据参考文献[19]整理绘制

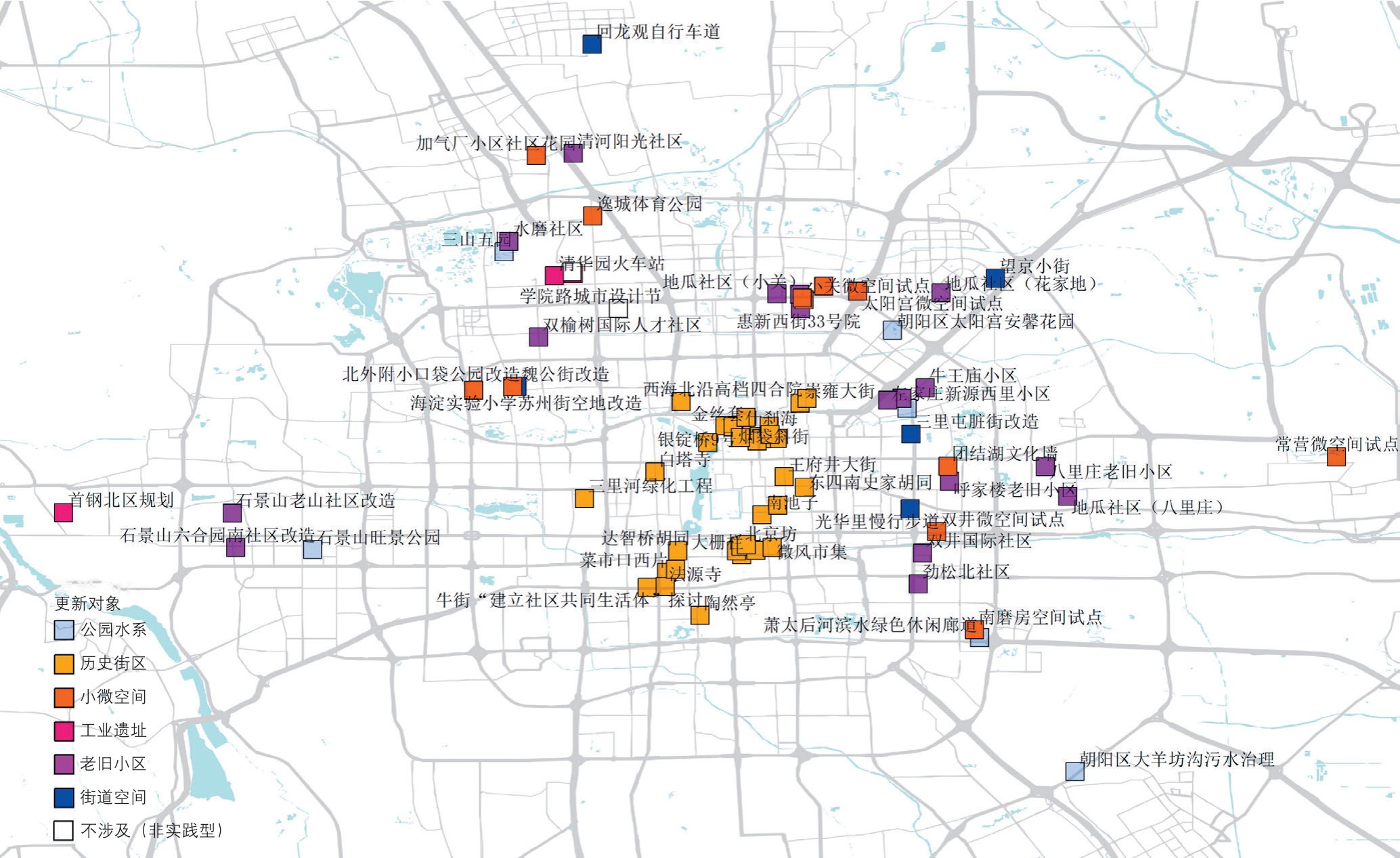

3.3 责任规划师工作在街道(乡镇)的具体落实

受聘后的责任规划师在各街道与乡镇开展日常工作,是支持北京各街道、乡镇推进街区更新的重要力量。2020 年1 月《北京市街道办事处条例》正式实施,规定街道办事处要“配合规划自然资源部门实施街区更新方案和城市设计导则,组织责任规划师、社会公众参与街区更新”,街道由此被赋予了更多的基层规划职责。街道(乡镇)通过申请专项公共资金、组织更新项目申报和实施、动员公众参与等,来实现城市更新行动在基层的落地。各街道(乡镇)因地制宜,在责任规划师的协助下完成了诸多特色鲜明的街区更新实践探索,包括公园绿地提升、工业遗产保护与利用、历史街区改造、老旧小区更新、小微空间行动、街道空间整治等(图8)。

图8 北京市责任规划师介入下的特色街区更新实践(截至2020 年8 月)

资料来源:作者基于GIS WGS84 坐标系底图绘制

4 责任规划师的工作开展:角色转型、实践创新与制度挑战

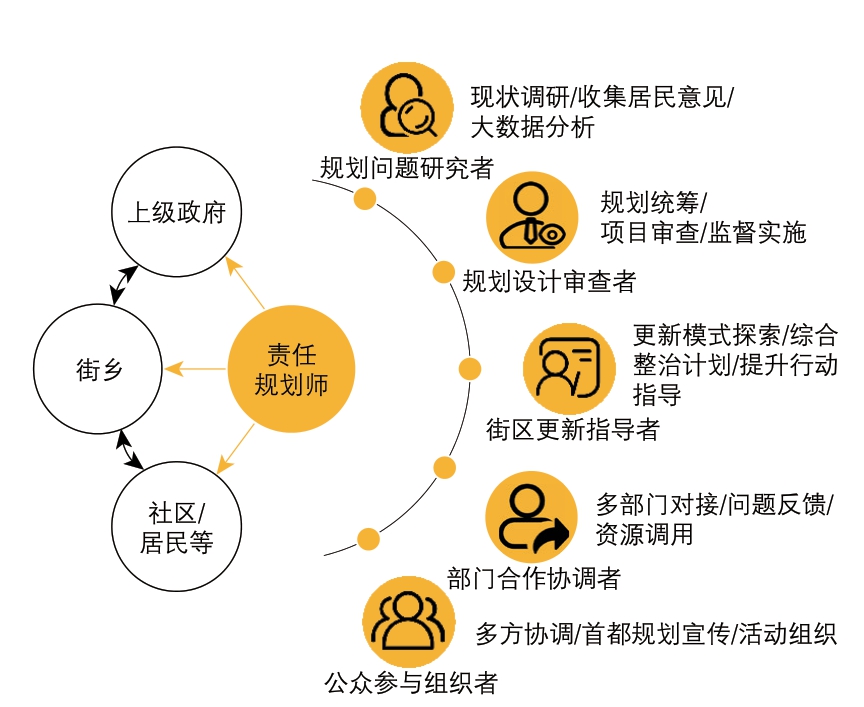

4.1 角色转型

为促进基层规划建设迈向多元共治,责任规划师作为新的规划师类型,通过对上衔接政府、对下服务基层街乡和引导社区自治等,发挥着“宣传、咨询和纽带”作用,扮演着规划问题研究者、规划设计审查者、街区更新指导者、部门合作协调者、公众参与组织者等多重角色(图9)。

图9 责任规划师角色定位

资料来源:作者绘制

首先,责任规划师不断深入基层开展调研,收集居民相关意见,对历史文化保护、老旧小区改造、背街小巷治理、公共空间优化等进行现状分析与问题研判,积极向街道反映提升诉求并协助街道确定其街区更新的工作重点。其次,责任规划师作为连接政府与社区的纽带,既面向社会宣传规划理念,也面向政府承担着规划对接、项目审查、监督实施等职责。再次,责任规划师还可以利用“街乡吹哨、部门报到”的条块统筹机制,推动不同部门之间的协同与对接,对街乡规划工作面临的困难与问题作出反馈。更为重要的是,责任规划师扮演着“社会活动家”的角色,需要在基层发动共商共治,为社区、居民、技术团队、社会组织、市场等各方意见的充分表达和相互协商创造机会。

4.2 实践创新

责任规划师制度在一定程度上打破了过去政府主导、精英规划、资本垄断的城市建设模式,通过推动不同社会力量参与规划决策和城市建设来实现共治共享,借助规划宣传、设计参与、方案决策、机制建构、社会动员等路径落实街区更新的实践创新,其工作特点主要体现在以下几方面。

(1)通过“问题查找”和“对接居民”建立工作台账。许多责任规划师借助田野调查、走访对谈、大数据分析等传统或新型技术手段,通过城市体检、地区画像等方法对属地情况进行摸底;并采用座谈、问卷调研、居民议事会等方式了解居民诉求,从而对责任地区的规划建设着力点做到心中有数。新冠疫情期间,西城区责任规划师还加入了对卫生服务设施和商超等点位的排查落位,叠合居民生活指南、防控点位分布等形成了防控总图①详见:“北京责任规划师实施一周年,以专业力量助力基层城市更新”(https://mp.weixin.qq.com/s/QSFIC_e4QeWuncSg9TAQBQ)。。

(2)借助“设计审查”和“平台搭建”推进更新治理。责任规划师为基层提供的是“陪伴式”的规划技术与咨询服务,通过介入规划设计流程、进行项目审查等来推动和监督街区更新的落地实施,提升街区治理水平。一些责任规划师从现状出发,探索制定街区规划、更新计划、项目库等来形成工作共识,搭建行动平台以引导基层发展建设。市区政府也尝试通过设计竞赛与试点示范,结合责任规划师工作打造街区更新的实践亮点,如北京市“小空间·大生活”百姓身边微空间改造设计方案征集、朝阳区“微空间·向阳而生”空间改造行动等②详见:“微空间·向阳而生|5 处小微空间精彩蜕变,总结大会圆满召开”(https://mp.weixin.qq.com/s/eDch6dhlOzxdeBn8SLBneQ)。。

(3)发起“公众参与”和“社会动员”优化基层治理。责任规划师通过加强信息传导、组织公众参与、促进沟通协商等路径,强化了街道、部门、社区与居民等之间的合作,并不断借助展览、讲座、论坛、对话等形式向公众展示和普及规划知识。在发起社会动员为居民赋权赋能的过程中,责任规划师尝试打破街区更新中不同利益主体的身份壁垒与权限边界,以充分调动社会各方资源和实现利益共享[17],如推动街道让渡规划设计决策权,倡导物业公司和业主开放社区空间权限等。

4.3 制度挑战

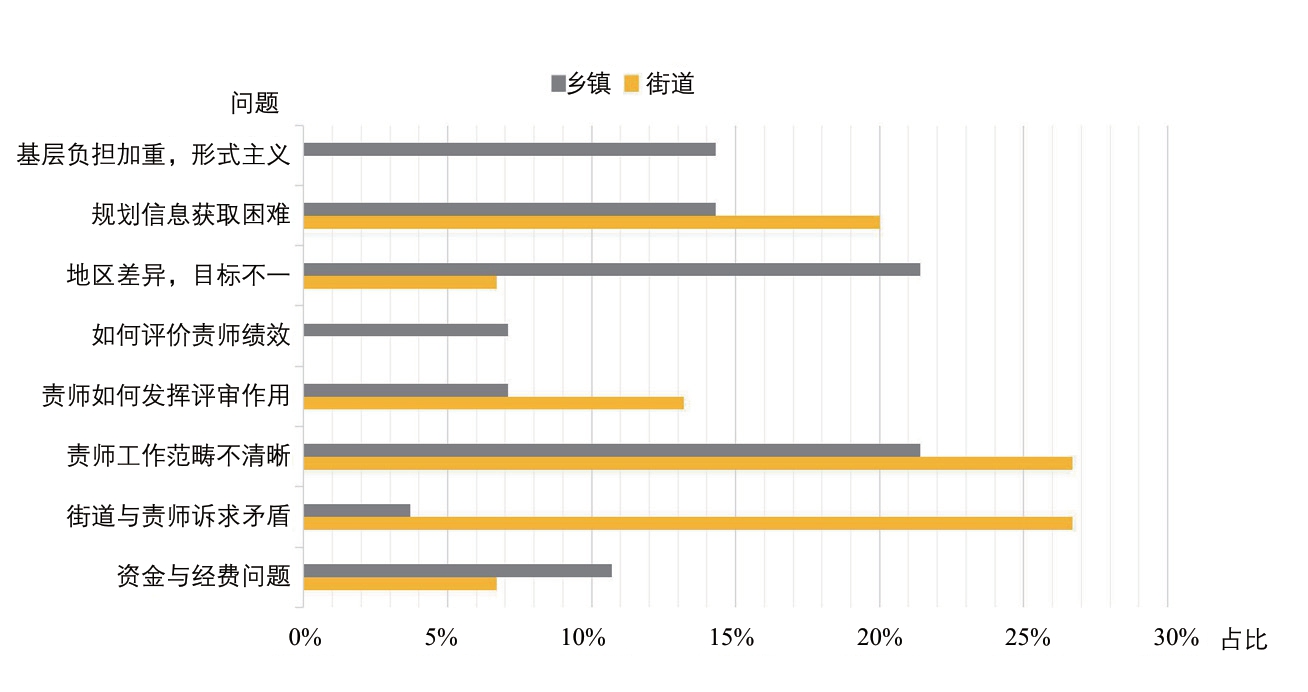

责任规划师作为一项初创制度尚处在成长期,其运行过程在取得一定成效的同时也反映出诸多问题与行动挑战。笔者通过2019 年对朝阳区43 个街乡责任规划师工作进展的调研发现,最为突出的问题是责任规划师的工作内容与权责仍不清晰(图10)。部分责任规划师依然将传统的规划方案审查或参与规划会议等作为其主要工作内容,在沟通协调和促进基层治理等领域没有发挥应有的效能。即便仅就方案审查来说,对于责任规划师应在工程项目的哪一阶段介入,怎样提供决策服务,其意见与规划部门、其他专家评审意见是怎样的关系等,也缺少明确的官方界定。

图10 朝阳区各街乡责任规划师的工作困境与挑战调查(2019 年12 月完成)

资料来源:作者根据调研数据绘制

其次,街道与责任规划师因为认知和诉求不同而导致的工作僵局成为妨碍责任规划师工作开展的主要问题,这在一些乡镇表现得尤为突出。部分街道和乡镇还没有全面认识到责任规划师的价值和作用,认为责任规划师制度带来的工作对接、进展上报、评估考核等内容增添了基层日常工作的负担和压力,故而采取消极应对或“冷处理”的方式来对接责任规划师行动。而一旦离开街道和乡镇的支持,责任规划师到岗之后往往无法打开工作局面,活动进展困境重重。同时,从技术维度来看,责任规划师的工作离不开规划信息、现状地图、产权关系等资料的支持,但囿于此类信息不公开或调取成本高、进度慢等因素,责任规划师在评判方案走向、回应居民诉求、推进规划参与等工作时匮乏依据。对此,部分区县已经实行规划信息资料对责任规划师开放的机制变革。

此外,责任规划师的聘任和考评等工作在当前过多依赖区级政府部门,且工作经费来源单一,造成区级财政压力和部门管理压力。事实上,当前的责任规划师考评以鼓励先进和树立典范为主,对职责失效的惩戒涉及较少(常常以合同结束后的责任规划师退出机制来体现),因此还需持续建构更为有效的责任规划师工作跟踪、监督评估与反馈机制。按照初期规定,责任规划师不能承担责任片区的规划设计项目,也一定程度上影响了责任规划师的工作积极性。另有一些街乡反映,其对责任规划师的实际工作需求与市区方案设定的责任规划师工作要求并不一致,造成基层发展诉求与服务规定之间的不匹配。

5 总结与展望

综上所述,随着我国城市管理的简政放权,街道/乡镇成为基层城市建设与公共事务的责任主体。北京责任规划师在街道和乡镇层级发挥作用,是链接政府、市场、社区/居民、社会组织和技术团队等的重要桥梁。责任规划师制度作为北京街区更新和基层精细化治理的重要抓手,在政府自上而下的制度安排与自下而上的公民意识觉醒之间诞生,提供了中国基层治理背景下的基层规划师运作经验。对照国内外基层规划师的工作立场和行动特征,可以得到以下几点认识。

第一,制度建立的逻辑差异导致国内外基层规划师的工作立足点存在差异。北京责任规划师制度表明,国内外基层规划师制度建立的逻辑有所不同,溯其根源是意识形态与国家制度的差异。英美等地的诸多社区规划师制度主要源自社区自治意识与自我发展的需求,通常自下而上产生,由社区申请或自主聘请规划师开展社区规划。因此,社区规划师的直接服务对象和立足点是社区,需要协助社区制定发展计划,帮助居民实现建设诉求,并与政府部门进行沟通协商,为社区争取相应权利。国外社区规划师的重要特性是“在地性”,因此充分了解社区、认同社区文化、尊重居民意见、长期驻扎社区等成为其基本职业素养。我国北京等地基层规划师制度的建立主要基于自上而下的规划变革与社会治理转型需求,基层规划师常常由政府聘任开展工作,其工作的基本立足点依然在于服务政府,并需要在这个过程中不断对接市民和推进基层治理的优化完善。

第二,“第三方”立场是基层规划师有效服务基层治理的关键。我国的基层规划师同时肩负着服务政府和对接社会的双重使命,因此保持相对独立的第三方立场是确保责任规划师实现相关治理目标的重中之重。在北京,政府通过制定政策、建构机制赋予责任规划师相应的权力,责任规划师承担着服务基层规划建设、动员社会参与更新行动、培育社区自治能力等职责,并由政府对其工作进行评估、监督与鼓励。在这种关系下,责任规划师的工作一方面依赖于政府授权与监管,而另一方面又需要与政府保持相对独立的第三方立场来开展基层服务和治理。责任规划师第三方立场的建立不仅取决于其职业操守,还在于能够通过制度建设,保障责任规划师在特殊情况下(如责任规划师与基层街道在关键问题上产生不一致时)有可能通过上级政府、社区居民等的支持或救济来处理和裁决问题。

第三,基层规划师成为推动传统精英行动走向多元共治的重要力量。基层规划师制度在我国的建立,表征了当前我国规划模式和规划师角色的转型,在这一点上与国外基层规划师的兴起具有相似性。责任规划师制度通过发起多方参与,将不同社会角色纳入基层规划建设体系,推动着传统的精英规划逐步走下“神坛”。责任规划师不再是高高在上的技术精英,也不仅是政府职能部门的简单外援,而是促进政府、市场、社区/居民等不同利益相关者开展对话,实现多元共治的重要力量。在北京各区,责任规划师正在不断创造和拓展对接社会各方的路径与办法,如丰台区责任规划师团队通过吸纳社区志愿者作为公众代表,搭建起了责任规划师与社区沟通的稳定桥梁①详见:“在线访谈|解析丰台责任规划师工作体系,看‘小蜜丰’们如何建设美丽丰台”(https://mp.weixin.qq.com/s/kEbBTh7baBa4WuZKqsm4wQ)。。

针对实践运作中涌现出的一些问题和不确定性,北京责任规划师制度未来需要从不同维度进行持续完善。

首先,在人才储备与工作组织方面,各级政府可以通过建立责任规划师人才库来保障技术力量支撑,如2019 年朝阳区推行的“团队库+双向选择”模式。区政府和街乡等可借助项目库、基础信息库、责任规划师手册来支持责任规划师的工作开展,为规划信息获取、项目追踪等创造条件。目前,北京各区的责任规划师以兼职形式为主,少数地区采用了全职的责任规划师形式(如海淀区)。是否以及如何推动责任规划师的“专职化”是制度长远发展的重要探索方向,近期重点则在于如何通过常态化与灵活化相结合的工作机制确保责任规划师的定期驻场办公,强化其与街乡的深度对接。

其次,建议出台“责任规划师工作指南”,按地区特点划定街道和乡镇的类型,针对不同类型区域提出不同的责任规划师工作目标和任务清单,从而形成按需设定的工作内容要求,并在聘用合同签订之初就围绕责任规划师的工作权限、任务与报酬等关键信息达成双方共识,在市级或区级政府备案。对具有类似处境的街乡,可推广“西师联盟”等做法,组建责任规划师工作集群以促进交流与共享。在当前国家机构改革与国土空间规划体系建立的变革期,责任规划师还需协助街道将街区更新等工作融入国土空间规划的“一张蓝图”框架中,帮助推进总体规划的落地。

最后,在年度考核与表现评估方面,各区应将因需而设的责任规划师工作目标及其完成情况作为责任规划师工作考核的重要依据。责任规划师工作需要逐步获得社会的更多认同与监督,2020 年政府尝试引入社区居民意见、对责任规划师的基层动员与公众参与行动进行评价的做法,值得进一步完善与推广。在年终考评中,政府一方面需要推选出合作高效、工作优异的街道与责任规划师团队作为示范样本;另一方面需要对工作不满足基本要求的规划师或团队进行更加严格的甄别和监管,助推责任规划师队伍的整体良性发展。

[1] 吴丹,王卫城.深圳社区规划师制度的模式研究[J].规划师,2013,29(9): 36-40.

[2] 赵蔚.社区规划的制度基础及社区规划师角色探讨[J].规划师,2013,29(9): 17-21.

[3] 陈有川.规划师角色分化及其影响[J].城市规划,2001(8): 77-80.

[4] 成钢.美国社区规划师的由来、工作职责与工作内容解析[J].规划师,2013,29(9): 22-25.

[5] SMITH M,BEAZLEY M,Progressive regimes.partnerships and the involvement of local communities: a framework for evaluation[J].Public administration,2000(4): 855-878.

[6] 刘玉亭,何深静,魏立华.英国的社区规划及其对中国的启示[J].规划师,2009,25(3): 85-89.

[7] 柯于璋.社区主义治理模式之理论与实践——兼论台湾地区社区政策[J].公共行政学报,2005(9): 33-57.

[8] WILDAVSKY A.Speaking truth to power: the art and craft of policy analysis[M].Transaction Publishers,1979.

[9] TAYLOR N.Urban planning theory since 1945[M].London: SAGE Publications Ltd,1998.

[10] FORESTER J.Planning in the face of power,Berkeley and Los Angeles[M].University of California Press,1989.

[11] SANDEROCK L.Towards cosmopolis: planning for multicultural cities[M].John Wiley &Sons,1998.

[12] 弋念祖,许懋彦.美好社区的营造战术——社会空间治理下的日本社区设计师角色观察[J].城市建筑,2018(25): 47-50.

[13] 许志坚,宋宝麒.民众参与城市空间改造之机制——以台北市推动“地区环境改造计划”与“社区规划师制度”为例[J].城市发展研究,2003(1): 16-20.

[14] 赵丹羽.上海市社区规划师制度初探——以《徐汇区社区规划师制度实施办法》为例[J].建筑技艺,2019(11): 28-31.

[15] 杨芙蓉,黄应霖.我国台湾地区社区规划师制度的形成与发展历程探究[J].规划师,2013,29(9): 31-35,40.

[16] 刘思思,徐磊青.社区规划师推进下的社区更新及工作框架[J].上海城市规划,2018(4): 28-36.

[17] 施卫良,冯斐菲,沈体雁,等.责任规划师路在何方?[J].城市规划,2020,44(2): 32-38.

[18] 施卫良.对北京城市总体规划实施的几点思考[J].北京规划建设,2012(1): 6-8.

[19] 唐燕.精细化治理时代的城市设计运作——基于二元思辨[J].城市规划,2020,44(2): 20-26.