城乡规划学科的形成和发展在相当程度上是由实务工作推动的[1]。新中国成立70 年特别是改革开放40 年来,在城镇化驱动下,大量开发、建设、管理工作集中在城镇地区,推动着城市规划理论不断拓展和深化。而乡村长期处在以稳定农业生产为目标的发展模式下,直至社会主义新农村建设前后,乡村规划与建设实践才逐渐增加,相关理论研究开始得到重视[2-4]。由于我国城镇化速度快,区域发展不均衡,各地乡村都面临着从发展方向抉择到技术方法运用的问题,只有充分理解城镇化不同阶段的乡村发展方向,才能使乡村规划更具科学性与前瞻性。

与我国同处东亚地区的日本,其城镇化过程与我国较为相似[5-6],对日本不同城镇化阶段下乡村发展探索热点、乡村规划理论研究内容的理解,有助于把握我国未来乡村发展方向及现阶段应着重解决的乡村规划问题。隶属于日本建筑学会的二级研究机构——农村规划学术委员会(日文为“農村計画委員会”,下称“农村规划学委会”),是日本人居环境科学领域乡村规划方向的核心学术平台[7],相关学者、实践家、政府管理人员在此开展信息交流、调查研究、成果汇报、刊物发行等学术活动。2017 年,在其成立50 周年之际,时任主任委员的山崎寿一组织了对农村规划学委会的档案、文献、资料的整理工作,其内容不仅反映了日本人居环境科学背景下乡村规划学术平台的构建过程、核心研究人员系谱、工作开展情况,也体现了不同阶段乡村规划发展的特征与热点话题。这一文献史料研究在日本城乡规划学界亦不多见,引入中国学术界尚属首次。本文三名作者均隶属或曾隶属于山崎研究室,第一作者和第三作者作为本项工作的负责人直接参与了整理工作。文章将其核心内容予以概括、分析,以期为我国的乡村规划研究工作及学术平台的建设提供借鉴。

1 日本农村规划的起源及农村规划学委会的发展过程

1.1 日本农村规划研究的起源

日本的“农村规划”(農村計画)①日本在乡村经济社会发生结构性变化后依然沿用“农村”“农村规划”的概念,与我国的“乡村”“乡村规划”的定义、研究范畴一致。是参与旧《城市规划法》(都市計画法,1919)制定的核心人物——池田宏②池田宏(1881—1939),曾任日本内务省官员。在《未来的农村规划》[8-9]一文中,相对于刚兴起的“城市规划”概念而提出的。1925 年,黑谷了太郎③黑谷了太郎(1874—1945),时任日本鹤冈市长。在《城市规划与农村规划》[10]一书中,阐述了农村规划的概念及与城市规划的关系。不过,系统论述农村规划理论与方法的则是农政家、教育家山崎延吉于1927 年编著的《农村规划》一书[11]。该书以农村规划在规划体系中的定位,解决贫困问题,提升农民福利为出发点,论述了农村的生产、生活目标,以及设施建设的内容和技术。此后,1930 年代,基于“农村经济更生运动”④1932 年起,日本全国范围开展的以农民自力更生为目标的有计划、有组织的农村建设运动。这一全国性的农村建设实践,产生了大量农村规划研究成果,其中以城乡规划和人文地理学者今和次郎⑤今和次郎(1888—1973),日本农村规划与民居研究的先驱者。1917 年加入由佐藤功一(1878—1941,建筑学家)和柳田国男(1875—1962,民俗学者、农务官员)等共同创办的以古民居保护为目的的学术组织“白茅会”;1919 年至二战结束,承担了多项由政府委托的农村建筑调查任务,对日本各地开展了农村住宅调查研究。为代表的农村住宅调查研究最为突出,但绝大部分资料已在二战中遗失。

1.2 农村规划学委会的发展过程

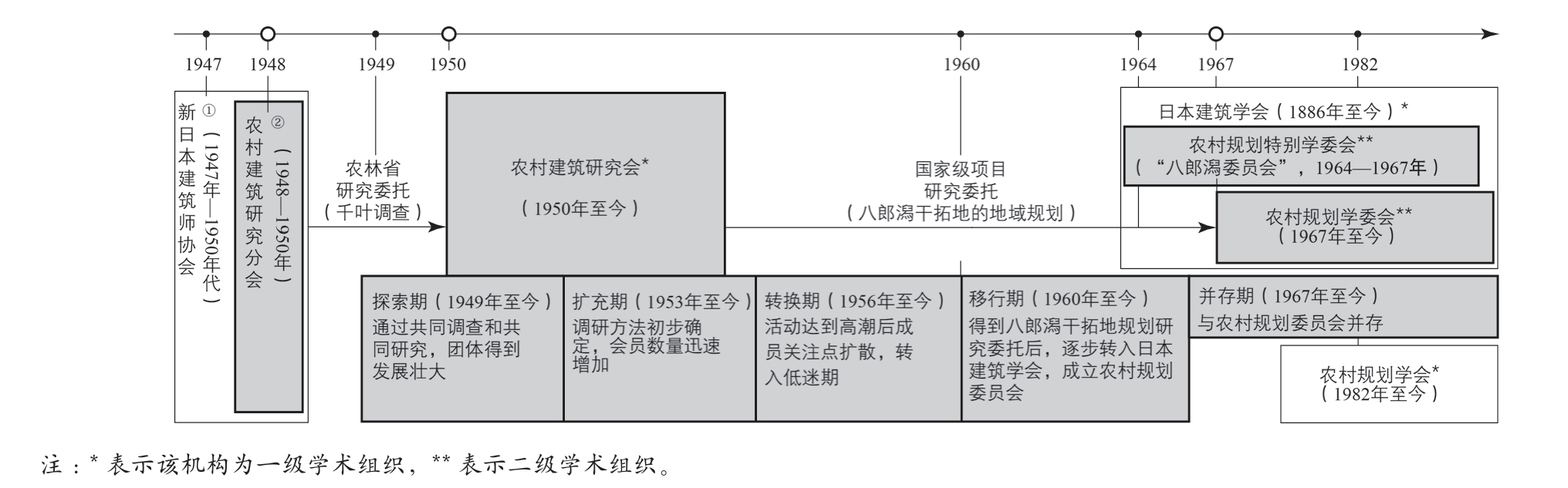

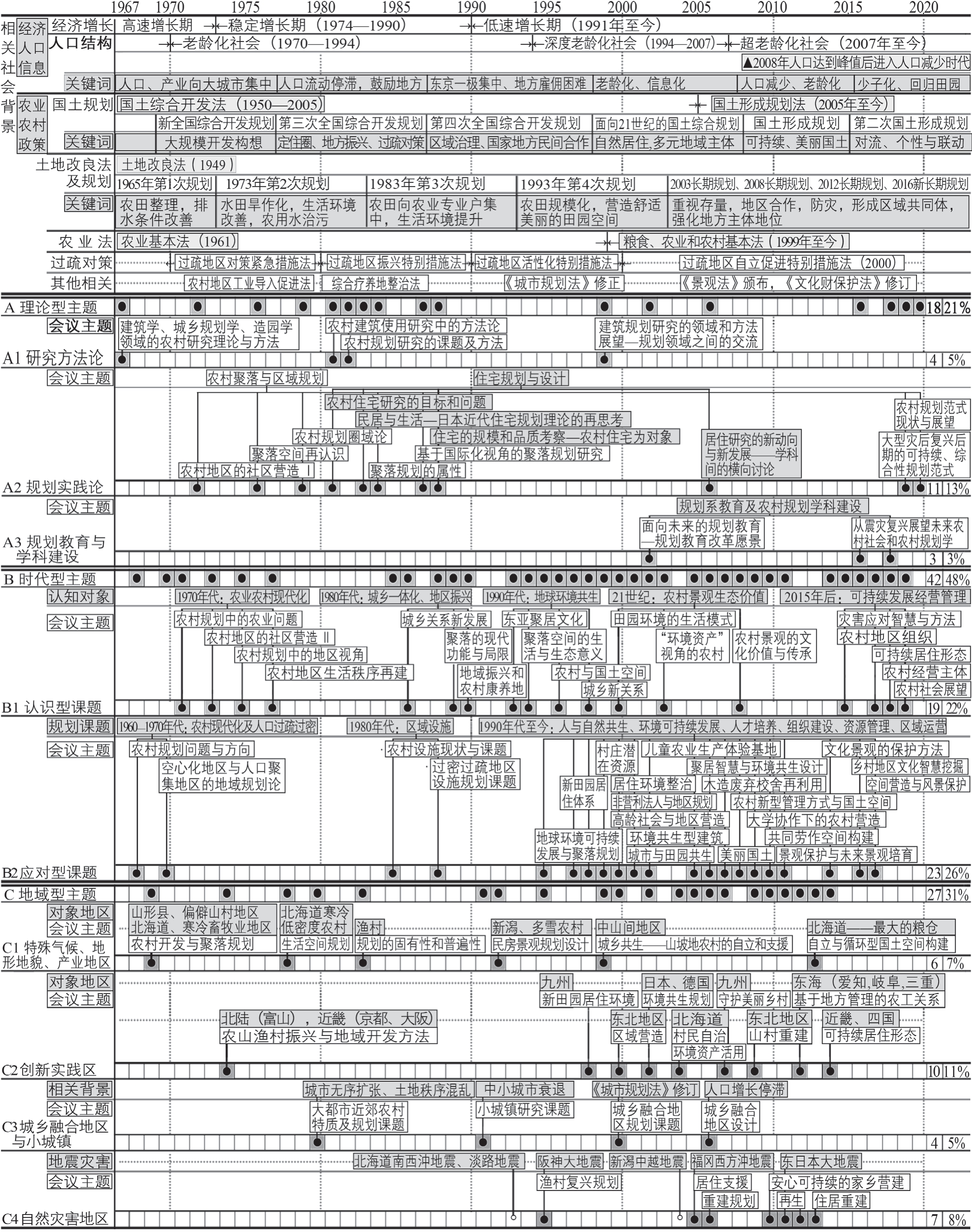

二战后,以建筑学、城乡规划学、造园学领域为主的关心农村发展的青年学者于1948 年在新日本建筑师协会(新日本建築家集団)⑥成立于1947 年6 月,由住文化协会、建筑文化联盟、民主建筑会等建筑团体合并而成,是二战后初期日本建筑界最大的运动团体。该组织进入1950 年代后活动规模锐减,最终自然解体。内部成立了农村建筑研究分会(農村建築部会),自此重启了农村规划的相关研究。1949 年,农村建筑部会申请到农林省“制定农村房屋固定资产评价标准”的研究委托后,展开了大规模的农村调查研究——千叶调查。以此为契机,农村建筑部会于1950 年独立并创建了“农村建筑研究会”,形成了由会长、运营委员和事务局成员为主导,以会员、生活改良普及员⑦依据《农业改良法》(農業改良助長法)于1948 年设立的岗位,指对农林渔业从业人员进行生产、生活知识传授与技能培训的地方公务员。、科研技术人员为核心成员的农村规划学术与实践组织。1950—1967 年,农村建筑研究会经历了探索、扩充、转换、并入四个阶段。在这一成长过程中,研究会的研究重心逐渐从农村住宅、生产生活设施等建筑单体拓展到聚落(日文为“集落”)、区域(日文为“地域”)乃至全国层面。其间,1960 年国家级项目“八郎潟干拓地”⑧日本农林省为解决二战后粮食不足的问题并提高粮食自给率,在秋田县八郎潟湖开展了围湖造田工程,在这项工程中开拓出的土地被称为八郎潟干拓地。区域规划研究的委托,对研究会学术影响力的扩大和农村规划学科方向的建立至关重要。1967年,在农村建筑研究会和建筑学会下属的“农村规划特别学委会”(農村計画特別委員会)⑨为承担、推动八郎潟干拓地的相关工作,日本建筑学会于1964 年在内部设立的一个特别委员会。的共同努力下,正式成立了隶属于建筑学会的农村规划学委会,它与“建筑规划学委会”(建築計画委員会)、“城市规划学委会”(都市計画委員会)一道,成为建筑学会下属的三个规划方向的二级学术组织[12-17](图1)。

图1 日本建筑学会农村规划学委会及关联学术组织的发展关系

1.3 农村规划学委会的核心研究人员谱系

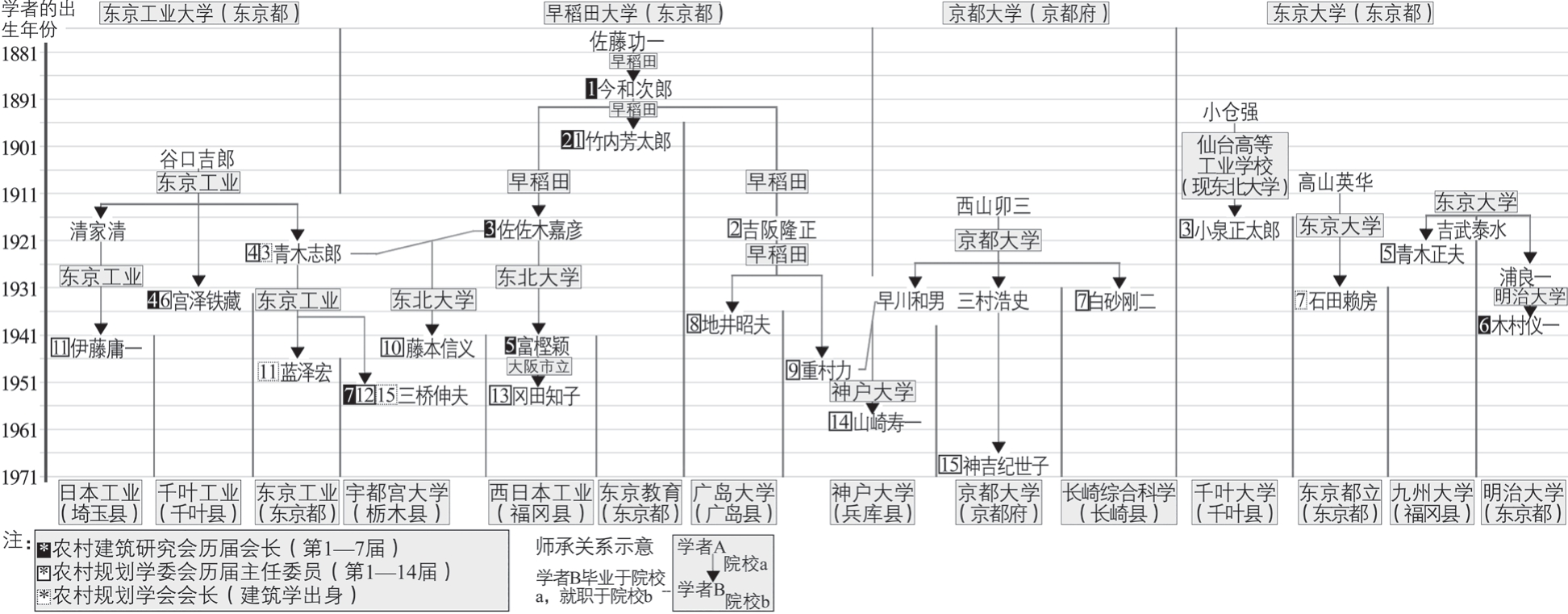

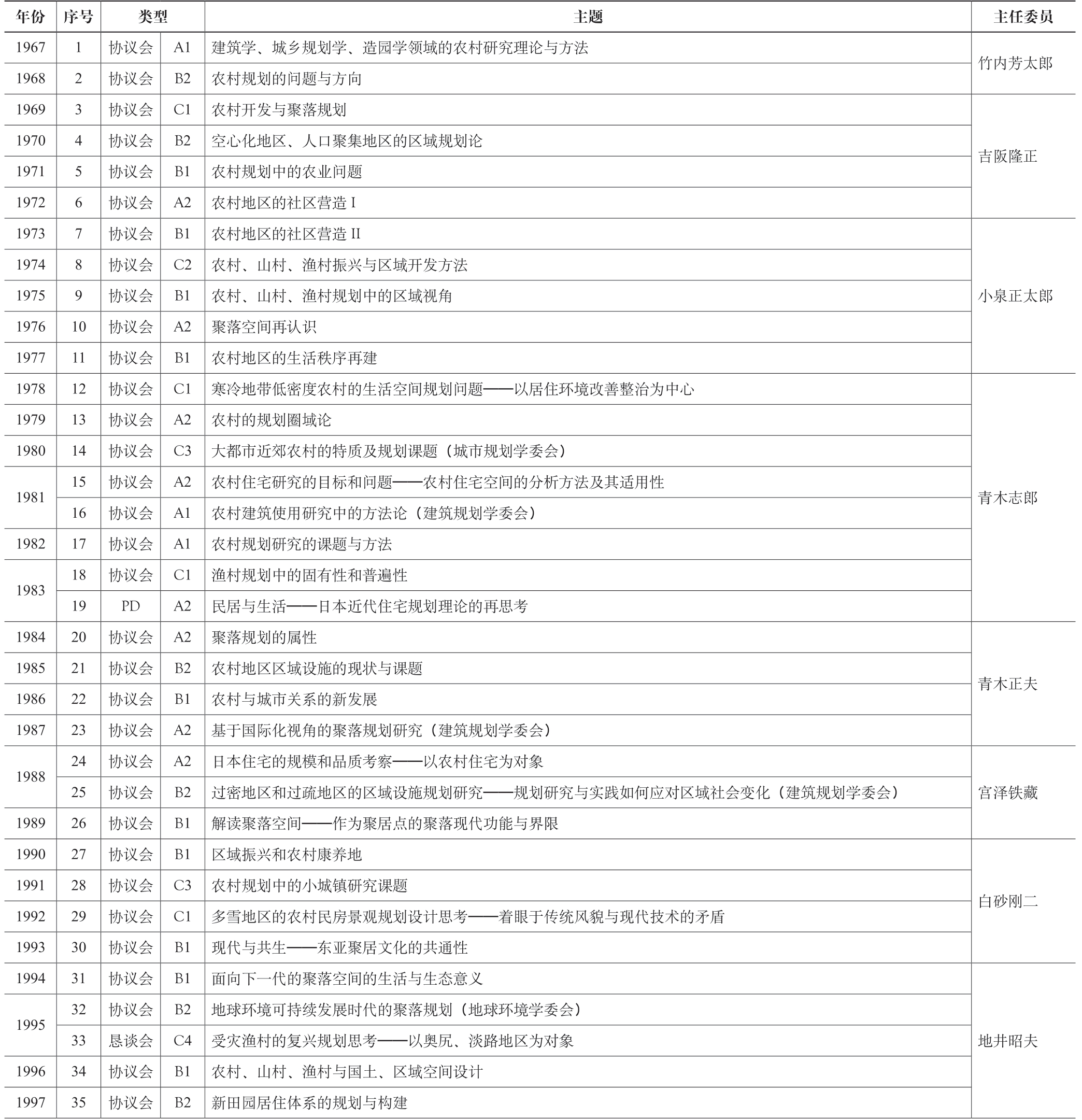

农村规划学委会成立之前,即农村建筑部会和农村建筑研究会时期,核心成员多为东京都、京都府的高校教师,代表人物包括早稻田大学的今和次郎及其弟子竹内芳太郎,东京工业大学的青木志郎,东京大学的青木正夫、浦良一,京都大学的西山卯三等。而后,随着研究团队成员毕业或调动到两地区以外任职,团队不断发展壮大,成员逐步遍及全国,最终形成了全国性的学术组织。竹内芳太郎任农村建筑研究会第二任会长期间,恰逢农村规划学委会成立,因此获选成为农村规划学委会的首任主任委员(图2)。

图2 农村规划学委会及关联学术组织的代表的人物关系

资料来源:作者根据农村规划学委会主页(http://news-sv.aij.or.jp/n ouson/s0/)、日本农村规划学会主页(http://rural-plann ing.jp/guide/directors/)、日本农村建筑研究会机关志《农村建筑》(農村建築)以及相关学者的资料简介等内容绘制

资料来源:作者根据参考文献[7]绘制

人居环境科学研究与教育领域拥有良好基础的早稻田大学、东京大学、东京工业大学、京都大学等高校,成为推动日本农村规划理论研究方法传承、人才培育、学术组织建设的重要力量[7]。

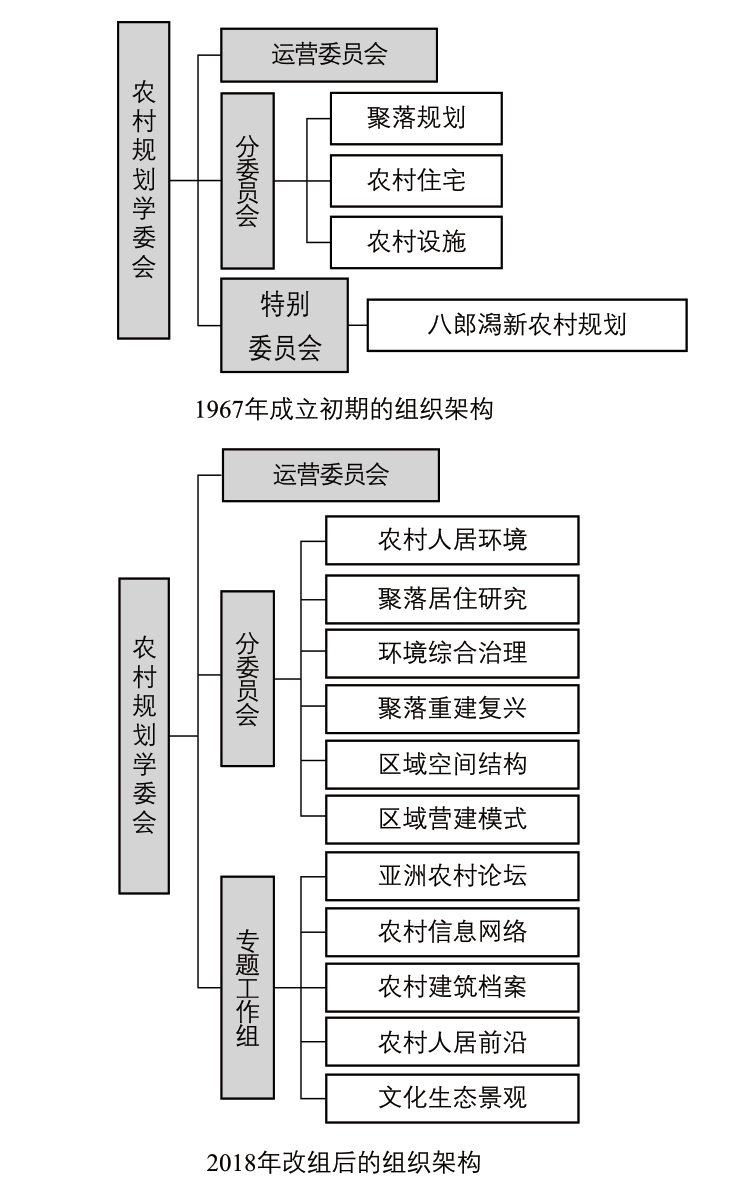

1.4 农村规划学委会的组织架构

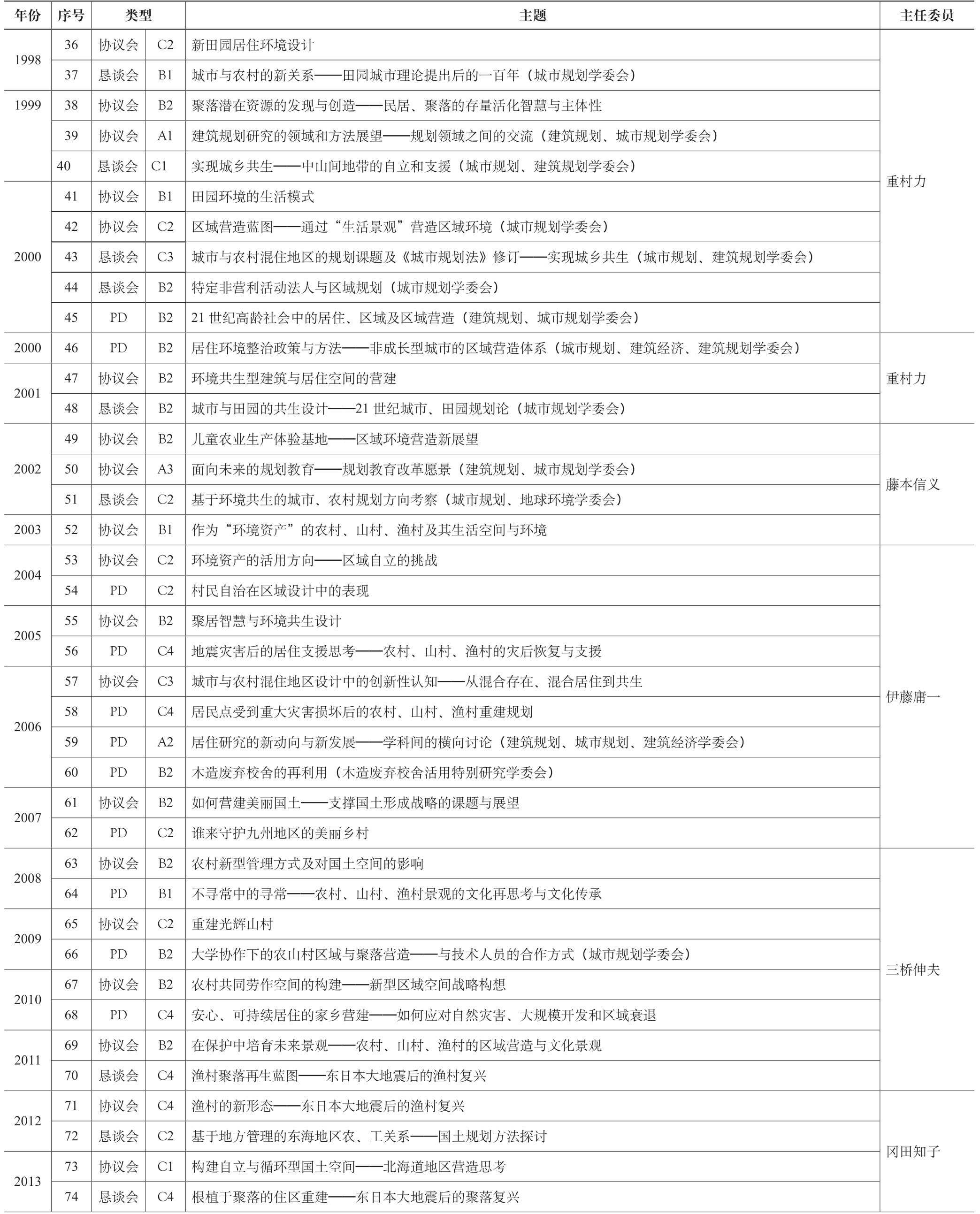

农村规划学委会在成立之初,由运营委员会(本委員会)、分委员会①分委员会的设立:在对某个研究方向感兴趣时,可以先由两个以上的会员组成松散的学术讨论会,开展基础性调查研究工作。当讨论会的学术活动持续一定时间,且研究方向与农村发展方向紧密关联,参与会员数量达到一定程度时,可举行会员投票,半数以上通过并得到运营委员会的认可后可升级为分委员会。(小委員会)和特别委员会(特別委員会)构成,其中特别委员会主要负责八郎潟新农村规划的相关事务,并随着项目结束而被取消。2018 年改组后,由运营委员会、分委员会和专题工作组构成(图3)。其中,运营委员会负责农村规划学委会的整体运营、活动开展和研究推进工作;分委员会和专题工作组负责具体的研究事务。区别在于,分委员会是农村规划学委会组织开展方向明确、对象范围清晰的研究活动的基本单位,专题工作组则是因特定研究需要(如政府委托课题)而成立的中、短期研究单位。此外,个别年份设置过研究会,其职能与专题工作组接近。

图3 农村规划学委会的组织架构

资料来源:作者根据农村规划学委会主页(http://news-sv.aij.or.jp/nouson/s0/)和参考文献[18-19]绘制

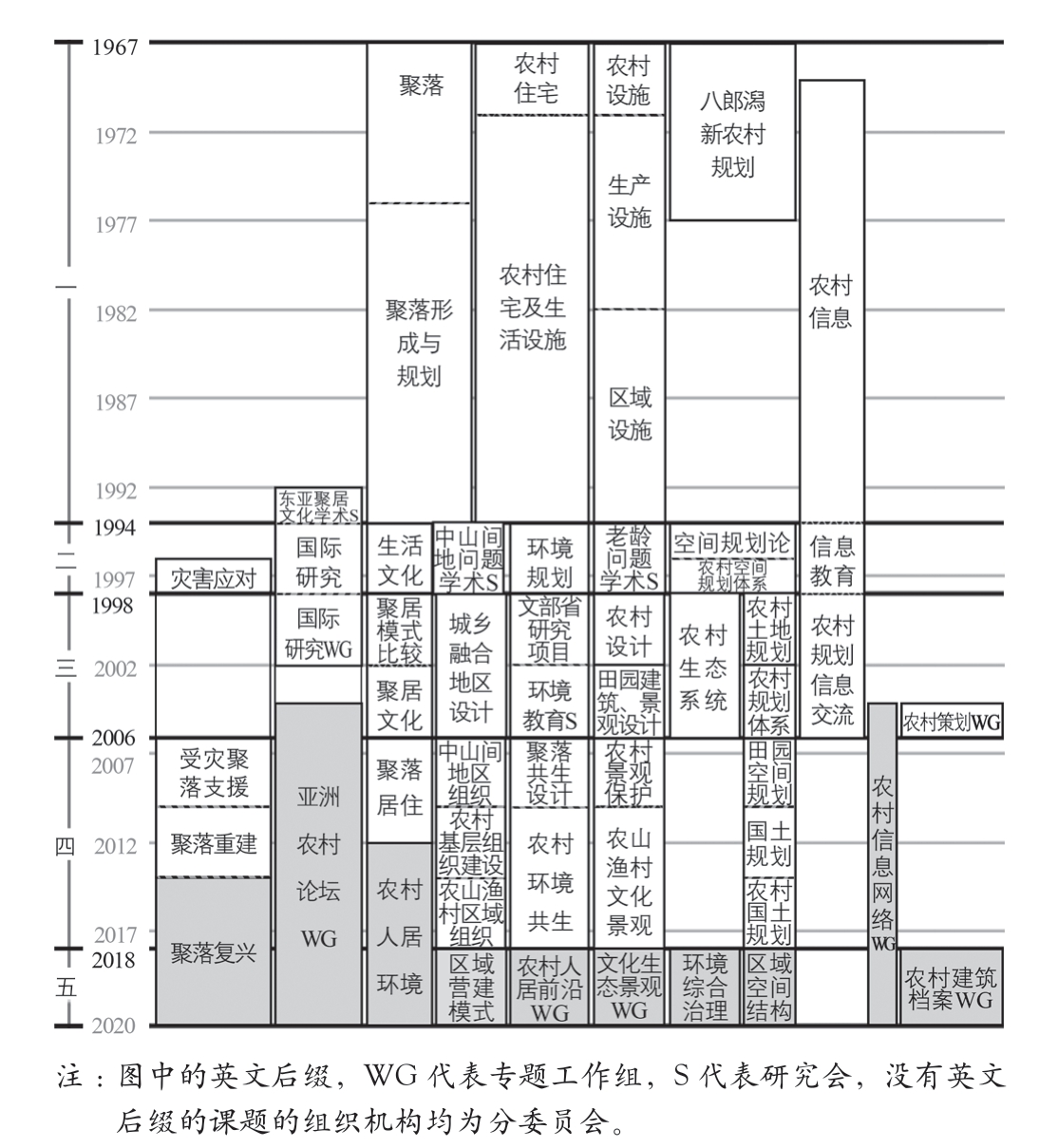

分委员会、专题工作组的具体研究方向会随着农村发展和规划技术的阶段性需求而调整,主要受到经济社会发展、生产生活方式转变、国土空间功能变化、景观生态环境变化、灾害发生与应对、国际合作交流需求、信息收集与共享需求、农村发展阶段及目标等因素的影响,目前大体经历了五个阶段[18-19](图4)。总体看来,1990 年代以前重点关注聚落层面的物质空间规划的理论与方法,1990年代起逐渐加入了生态、文化、民生、国土安全、信息等视角,形成了符合农村发展方向的综合型规划研究组织架构。

图4 分委员会、专题工作组、研究会的设置及其研究重心的发展变化

资料来源:作者根据农村规划学委会主页(http://news-sv.aij.or.jp/nouson/s0/)和参考文献[18-19]绘制

1.5 学术成果的主要输出渠道

农村建筑研究会时期,研究成果、活动报告等主要收录在其学术刊物《农村建筑》(每年出版1~3 期)中。农村规划学委会成立后,作为建筑学会下属的二级学术组织,成果主要在建筑学会历年的学术集会上公开发表并收录于年会论文集、会议资料等中。此外,根据分委员会、专题工作组等的共同研究成果,还会出版发行农村规划相关的书籍与著作。

2 日本农村规划历年热点及影响因素分析

2.1 学术集会主题变化下的农村规划历年热点话题

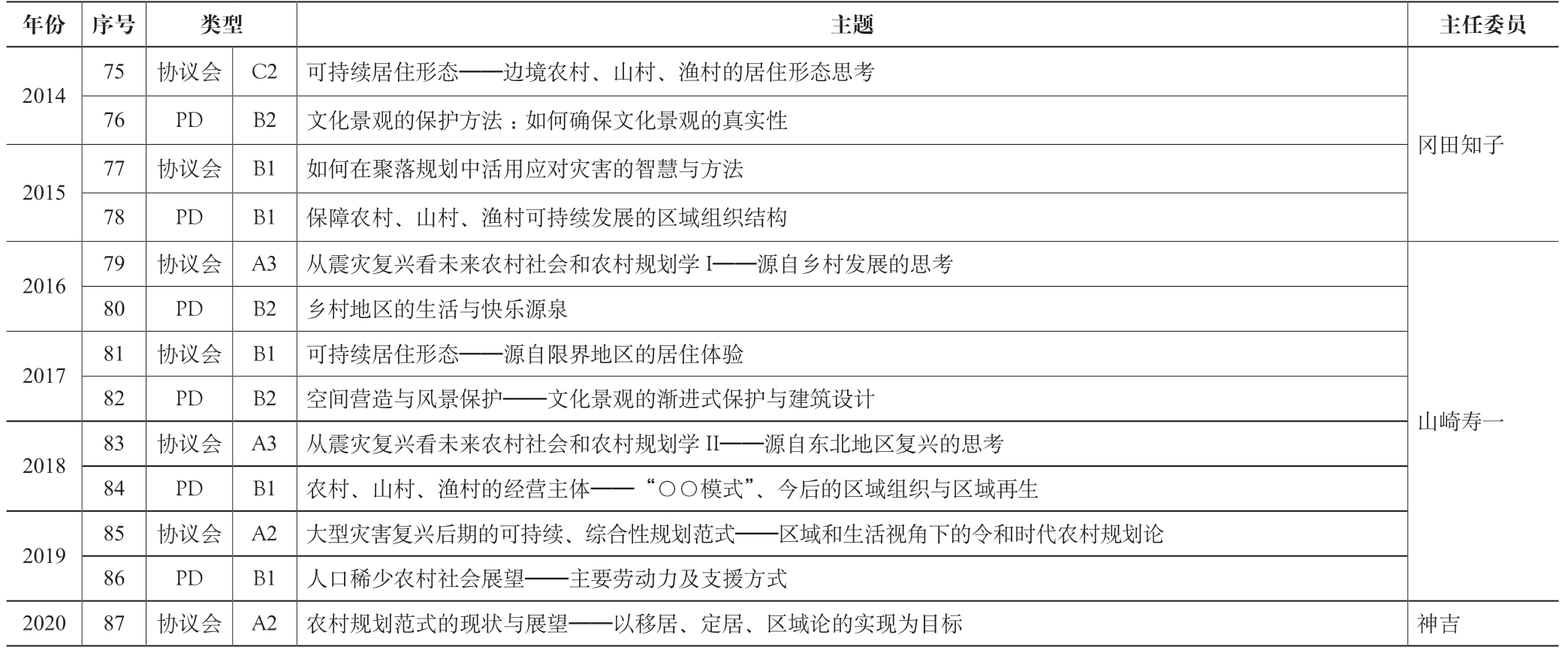

在日本建筑学会每年秋季召开的全国大会期间,农村规划学委会会单独举办或与其他学委会共同举办协议会、专题讨论会(PD: panel discussion)和恳谈会。作为农村规划学委会最重要的年度学术活动①除了在建筑学会秋季大会期间举办的协议会、专题讨论会之外,农村规划学委会还会定期举办春季学术研究会、日韩国际交流会,不定期举办讲座、座谈会等,由于这些交流活动的参会规模和学术价值远低于协议会、专题讨论会,故本文不作整理。,截至2020 年共举办了87 次。历次的学术主题一般先由会员推荐若干选项,经过广泛的意见征询后最终决定,既代表了会员普遍关心的研究内容,又反映了当时农村发展背景下的规划学热点(附表)。结合对会议记录②包括会议主题说明、3~6 名主讲人的报告、讨论、总结,发表于日本建筑学会主办的《建筑杂志》每年2 月刊上。及历次会议成果的整理[19-21],87 次学术主题可划分为以下三种类型。

A:理论型(共18 次,占21%),以农村规划理论与方法为研究内容,包括研究方法论(A1)、规划实践论(A2)、规划教育与学科建设(A3);

B:时代型(共42 次,占48%),反映不同时代背景下的农村发展特征与规划应对问题,包括认知型课题(B1)、应对型课题(B2);

C:区域型(共27 次,占31%),反映处于不同条件下的农村特征及规划应对问题,包括涉及特殊气候、地形地貌、产业种类的地区(C1),创新规划方法实践地区(C2),城乡融合地区与小城镇(C3),自然灾害地区(C4)。

2.2 各类主题的时间分布与农村规划发展的阶段特征

2.2.1 理论型主题A

在理论体系建设初期及发生重大变化时,需要对基础理论方法、规划实践思路、学科建设与教育进行广泛讨论并达成学术共识。

研究方法论(A1,共4 次)均出现在2000 年以前。第一次,即农村规划学委会成立的首次集会(1967 年),对构建理论基础以及指导正在大量开展的农村生产生活环境改善项目至关重要。第二、第三次在经济稳定增长期(1974—1990 年)中期的1981、1982 两年,学者们在反思经济高速增长期(1955—1973 年)的大规模开发建设给农村带来的环境污染、区域发展不均衡等问题的同时,重新思考了人居环境科学领域下农村规划的理论属性与研究范畴。第四次在经济低速增长期(1991 至今)的1999 年,此时经济增长缓慢,老龄化、国际化、信息化程度不断加深,促使建筑学会下属的建筑规划、城市规划、农村规划三个规划相关的学委会共同探讨了未来的城乡规划领域与研究方法。

规划实践论(A2,共11 次)的召开集中在农村规划学委会成立早期的1970—1980 年代以及2000 年之后,与规划实践大量发生的1960—1970 年代、1990—2000 年代两个时间段接近,体现了对规划实践的理论总结。该方向主要包括聚落与区域规划(7 次)、住宅规划与设计(4 次)两方面内容。聚落与区域规划方面,1970—1980 年代,主要对“农村社区”概念以及农村生活在规划中如何体现进行讨论,并重点对支撑农村区域规划(生活圈、设施利用圈)、国土空间规划(定居圈、文化活动圈)的“圈域”理论进行分析和总结,建立了从居民点到区域,再到国土空间的多尺度规划实践方法。近两年,又在东日本大地震的灾后重建实践以及符合人口流动新趋势的定居理论基础上,提出了面向新时代(令和时代)的农村规划实践范式。农村住宅的规划与设计自农村建筑研究会时期便是农村规划研究的主要内容之一。1980 年代的相关讨论以回顾为主线,从生活与居住关系的视角回顾了农村住宅的规划设计,农村住宅研究的历史、现状与问题,总结了农村居住调查研究与规划设计方法;2006年则基于生活模式与需求的大幅改变,提出重新认识农村居住需求,完善居住规划理论的必要性。

规划教育与学科建设(A3,3 次)均出现在2000 年以后。基于研究领域交叉融合趋势、东日本大地震灾后复兴对学科发展的新要求,结合未来对农村经济、社会发展方向的预期,提出改革、重构农村规划学科与教育体系的方向与内容。

2.2.2 时代型主题B

时代型主题主要指对不同时代背景下的农村发展现状与规划任务等进行再认知的认知型主题,和提出针对性的规划应对方法、人才培养计划、地区经营管理策略等的应对型主题。

农村发展在各个时期都有新事物、新趋势出现,因此认知型主题(B1,19 次)贯穿了各个年代。1970 年代,在农业农村现代化建设背景下,探讨了农业在农村规划中的定位和作用,如何把握现代化的生活秩序,以及农村区域特征对农村规划的影响。1980 年代,针对人口、产业向东京一极集中导致的地方人口流失、农村发展动力不足等现象,重新讨论了新时期的城乡关系,聚落的新功能,以及为振兴农村而大量建设的休闲、康养设施的现状与问题。1990年代,针对地球环境保护、环境友好型社会培育等新课题,从人与环境共生的视角探讨了农村空间在生活、生态、教育方面的价值,在区域与全国空间规划中的定位,并从更广的视角审视了东亚地区的农村居住文化。2000 年代以来,农村景观的文化与生态价值受到广泛重视,如何挖掘田园环境魅力,培育生态友好型的生活方式,创造可循环的区域环境体系均成为主要议题;同时,社会深度老龄化和人口持续减少趋势下,农村基层自治组织现状、可持续居住形态、多元主体参与下的区域经营管理与聚落支援方式等议题越来越受到重视。

应对型主题(B2,23 次)与认知型主题的讨论内容高度关联。如1970年代的推进农业农村现代化建设的规划方法;1980 年代的各地方人口空心化背景下的区域规划方法与生产生活设施规划思路;1990 年代的人与自然和谐共生、区域可持续发展理念下的规划设计、经营管理、环境保护等规划策略①如活用古民居、木造建筑等的废弃资源,具有区域性、场所性的农村建筑规划设计方法,美丽国土、文化景观保护等规划策略,以及可增添趣味、价值的聚落经营策略等。,及与之相适应的人才培养与规划体系建设②如接纳城市人群的农村居住体系与配套政策,儿童体验型环境的经营管理模式,行政人员、非营利组织、社会组织等多元主体参与下的农村管理模式,科研、技术人员支持下的区域、聚落规划营建方法,农村空间可持续治理方法等。等议题;2000 年以来的应对老龄社会的生产生活场所、空间环境体系的再构筑与营造策略等。

2.2.3 区域型主题C

认识不同类型的农村地区、聚落的特征,并进行针对性的农村规划研究,也是解决农村规划复杂性、差异性的重要研究方向。

特殊气候、地形地貌、产业类型地区(C1,6 次)的研究,主要包括人口减少与老龄化问题严重的山坡地农村的环境改善、区域自立与支援,寒冷畜牧业地区的生产生活提质,主要粮食生产地区的宜居环境营建与区域经营,多雪地区、渔业地区内聚落的规划问题。

创新规划方法实践地区(C2,10 次)的研究,主要包括:北陆、近畿等空心化地区的农村振兴及区域开发规划案例,九州地区的居住方式多样化趋势下的田园居住空间规划创新策略,以及21 世纪初以来日本各地在景观文化传承、环境共生、资源活用、居民自治、地区自立、可持续居住等方面的规划创新案例与经验研究。

城乡融合地区与小城镇(C3,4 次)的研究伴随城乡关系的变化及新课题的产生而展开。1980 年代,围绕大城市无序扩张导致的近郊农村土地碎片化、土地利用秩序混乱等问题,探讨了大城市近郊农村空间特征及规划方法;1991 年,针对地方中小城市及小城镇的衰退现象,探讨了小城镇的发展方向,以及在维持农村活力方面的功能与作用;2000 年,探讨了《城市规划法》修订对城乡融合地区农村发展与规划方法的影响;2006 年,全国人口增长停滞后,探讨了城乡共生视角下城乡融合地区的规划策略。

作为灾害多发国家,自然灾害地区(C4,7 次)的灾后复兴与重建也是日本普遍关注的课题。1993 年北海道西南海域地震、1995 年阪神大地震、2004 年新潟地震、2005 年福冈西海域地震、2011 年东日本大地震等灾害后,围绕农村复兴、灾后支援、聚落重建、家乡再建等课题展开了广泛讨论。

3 日本农村规划研究过程的总结与启示

3.1 日本农村规划研究的演变特征

二战后,随着不同年代的经济增速、人口结构、农业农村政策等社会背景和农村发展需求的变化,日本农村规划界的研究主题不断变化,体现了阶段性的演变特征(图5)。

图5 日本农村规划界重要学术集会学术主题的类型划分及相关社会背景(1950 年代至今)

资料来源:作者绘制

(1)经济高速增长时期的农业农村基础建设阶段(1955—1973 年)

二战后,在经历了短暂的社会制度重建与经济恢复期后,日本迎来了长达18 年的经济高速增长期。作为大规模城市建设与城市化进程的另一面,农村空心化现象逐渐显现。为了缓解这一趋势,日本政府主导了农村地区的生产环境整治、居住条件改善、公共服务设施建设,以及农村二、三产业基础建设等发展事业,大幅提升了农村的产业基础与人居环境质量。在广泛的农村建设背景下,成立了基于人居环境科学背景的农村规划学术交流平台,通过提出农村空间认知方法,建立了基于认知论的“人—空间环境”相互关系为主线的农村规划研究体系,呼应了农村建设实践对理论研究的需求。

(2)经济平稳增长时期的规划体系与方法形成阶段(1974—1989 年)

1974 年进入经济平稳增长期后,人口流动和城镇化速度放缓,城乡格局趋于稳定,农村地区的发展重心从基础建设转向维护自然环境与国土空间资源、推动土地流转夯实产业基础、促进城乡交流等方面[22]。与发展特征相对应,农村规划理论体系不断完善,通过探索对现代农业、农村社区等主要研究对象的规划学认知,结合农村衰败与人口空心化背景,提出了设施利用圈、生活圈、定居圈等应对不同层级的规划工具,建立了从居民点到区域再到国土空间的多尺度农村规划体系。另外,此阶段为缓解人口过度集聚,解决城乡用地矛盾,提出了区域振兴、农村振兴等概念,构建了过疏地区和大城市近郊农村地区的规划问题认知与应对策略。此外,注重产业发展基础的阶段特征也使粮食生产地区、渔业地区成为特殊类型农村规划的研究对象。

(3)经济低迷、老龄化时期的乡村社会与资源优化阶段(1990—2007 年)

进入1990 年代,日本城镇化基本完成,经济低迷期和老龄社会相继到来。农村的发展重心从增量建设逐渐转向存量优化,更加注重空间资源的管控与活用。此外,围绕激发地区活力、应对老龄化与空心化的目标,突出强调了人的稳定对农村可持续发展的重要性,并关注地方团体(如农协)的重组、农业劳动力的培养等问题。表现在农村规划方面,重点强调了以宜居、环境友好为目标的农村空间优化设计,田园生活空间系统塑造,农村潜在资源的挖掘与活用等研究方向。同时,对于存量规划来说,如何维持经济社会活力,例如在多元主体参与下实现高效管理与经营,成为规划理论研究的难点。最后,出现可持续发展障碍的地方小城镇以及东北、北海道等空心化较为严重的地区,成为特殊类型农村规划的重点研究对象;新的农村居住需求与模式也推动了农村居住环境规划设计的再思考。

(4)深度老龄背景下的景观、安全与多元拓展时期(2008 年至今)

2008 年,日本总人口数量开始下降,全国进入深度老龄社会①根据日本设定的标准,65 岁以上老年人口比例达到7%的人口结构为“老龄化社会”,达到14%为“老龄社会”,达到20%为“深度老龄社会”。。另外,自1990 年以来,阪神地震、新潟地震、东日本大地震、九州地震等一系列重大自然灾害的发生,使受灾农村地区的复兴与重建以及如何构建应对灾害的农村综合安全体系成为农村规划的热点议题。对于受灾地区以外的广大农村地区,发挥独具特色的农村景观及其功能,成为挖掘农村魅力、开展农村振兴的新方向,区域循环自立、可持续发展模式成为农村发展的新目标。基于上述农村发展的热点、方向、目标,农村规划学委会于2020 年总结并提出了面向未来的农村规划理论研究框架与范式。

上述农村规划研究内容的变化,反映了不同经济社会、不同城乡发展阶段农村发展的主要矛盾与问题,体现了政府、民间团体、科研技术人员的应对方向和策略,具有一定的客观规律性。

3.2 日本农村规划研究演变对我国的启示

(1)未来我国乡村发展及规划研究方向

在21 世纪初期,为了应对快速城镇化导致的城乡发展不均衡问题,我国开展了以“工业反哺农业、城市支持农村”为目标的社会主义新农村建设、美丽乡村建设等事业,提升了乡村的生产生活基础设施和公共服务水平。十八大后,基于对生态环境可持续发展的迫切需求,中央政府主导了政府机构改革并建立了统一的空间规划体系,使乡村发展重心由基础建设转向空间资源优化,并通过促进城乡交流互动,为完成脱贫攻坚任务奠定了坚实基础。

接下来,参考日本乡村发展经验,存量时代的乡村规划将向着挖掘、活用乡村潜在资源,探索乡村经营管理模式,应对劳动力不足与老龄问题的方向发展。从中远期来看,培育多元功能、构建宜居宜业的乡村生产生活和综合安全体系,实现乡村地区自立、低碳化、可持续发展,关注特殊地区的乡村发展问题,将成为实现全面乡村振兴目标的重要研究内容。

(2)构建人居环境科学领域的乡村规划理论研究体系

日本建筑学会农村规划学委会首次集会上,京都大学西山卯三教授强调,“建筑科学领域的农村研究应避免经济至上,要通过空间理论与之制衡”,点出了人居环境科学视角下乡村规划的特点。之后,以乡村空间为对象,围绕“构建人与环境共生”的总体目标,持续开展了“人—空间环境”的关系研究,形成了该学术组织的主要研究逻辑。1989 年出版的《图说集落》,便是在上述研究逻辑下,由农村规划学委会的重要成员参与编著的代表作。全书由聚落空间规划理念、聚落空间认识论、聚落空间规划论三部分构成,其中,聚落空间理念整理了人居环境科学体系下乡村规划的对象与内容,聚落空间认识论提出了通过以空间模型为手段认识聚落的方法[23],聚落空间规划论梳理了聚落规划的主要思路与方法(如圈域论、土地利用规划、聚落居住论等)。

当前,我国正实施乡村振兴战略,乡村规划内涵包罗万象,学科体系与边界呈现模糊化状态,核心理论与方法难以深化。因此,回归“人—空间环境”这一人居环境科学的本质,重新思考乡村规划理论体系显得十分必要。中国城市规划学会乡村规划与建设学术委员会作为代表我国人居环境科学领域乡村规划的权威学术组织,在2015 年成立后,在展示各地乡村建设实践成果,推动学术界及社会各界重视乡村规划学科等方面发挥了重要作用。今后,在国土空间规划体系下,聚焦面向未来的乡村规划理论研究体系,进一步发挥学术引领作用,指导学科建设与建设实践,将成为学委会思考的重要课题。

附表 农村规划学委会历年学术集会的类别和主题(1967—2020 年)

附表(续)

附表(续)

注:表中主题名称后带有括号的,为共同举办会议的日本建筑学会下属的学委会。

资料来源:作者根据农村规划学委会设立50 周年档案(http://news-sv.aij.or.jp/nouson/s0/,点击网页左侧索引中的“設立50 周年アーカイブ”可查看)整理绘制

[1] 孙施文.中国城乡规划学科发展的历史与展望[J].城市规划,2016,40(12): 106-112.

[2] 罗震东,何鹤鸣,张京祥.改革开放以来中国城乡规划学科知识的演进[J].城市规划学刊,2015(5): 30-38.

[3] 周游,魏开,周剑云,等.我国乡村规划编制体系研究综述[J].南方建筑,2014(2): 24-29.

[4] 梅耀林,汪晓春,王婧,等.乡村规划的实践与展望[J].小城镇建设,2014(11): 48-55.

[5] 冯旭,王凯,毛其智.基于国土利用视角的二战后日本农村地区建设法规与规划制度演变研究[J].国际城市规划,2016(1): 71-80.

[6] 张立.共性与差异:东亚乡村发展和规划之借鉴——访同济大学建筑与城规学院教授李京生[J].国际城市规划,2016,31(6): 49-51.DOI:10.22217/upi.2016.534.

[7] 山崎寿一.創成期の農村建築研究会活動の軌跡-発足から農村計画委員会設立まで-[J].農村建築,1998,105: 17-40.

[8] 池田宏.将来の農村計画(一)[J].帝国農会報,1919,第9 卷第4 号:17-32.

[9] 池田宏.将来の農村計画(二完)[J].帝国農会報,1919,第9 卷第5 号:18-28.

[10] 黒谷了太郎.都市計画と農村計画[M].東京都: 昿台社,1925.

[11] 山崎延吉.農村計画[M].東京都: 泰文館書店,1927.

[12] 日本建筑学会编.近代日本建筑学发展史[M].東京都: 丸善出版社,1972.

[13] 北村貞太郎.農村計画論の流れ[M]// 農村計画学会,编著.農村計画学への道.東京都: 農林統計協会,1993: 2-15.

[14] 北村貞太郎,青木志郎.農村計画学の系譜[M]// 農村計画学会,编著.農村計画学への道.東京都: 農林統計協会,1993: 1-11.

[15] 青木志郎.建築学から農村計画学へ[M]// 農村計画学への道.農村計画学会,编著.東京都: 農林統計協会,1993: 55.

[16] 山崎寿一.設計科学論——設計科学と農村計画学の土台[M]// 広田純一,编.震災復興から俯瞰する農村計画学の未来.東京都: 農林統計出版,2019: 39-64.

[17] 山崎寿一.「建築系農村計画」作成の視点と経緯[J].農村建築,1998,106-107: 巻頭文.

[18] 山崎寿一.農村計画委員会活動報告[R].日本建築学会農村計画委員会.(2017-03-21)[2020-02-09].https://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2017/05_15-16.pdf.

[19] 宮崎毬加.建築系農村計画の展開とその評価[D].日本神戸: 神戸大学,2017.

[20] 日本建築学会農村計画委員会.農村計画研究会の歩み[R]// 農村計画研究の動向と研究協議会の歩み(昭和57 年度農村計画部門研究協議会の資料),1982: 69-192

[21] 三国政勝.研究協議会·春季学術研究会:テーマの変遷/解説[J].農村建築,1998,106-107: 207-208.

[22] 中岛熙八郎.「農業白書」にみる農政·農村整備課題の変遷[J].農村建築,1998,106-107: 211-226.

[23] 日本建築学会編.図説集落——その空間と計画[M].松戸市: 都市文化社,1989.