引言

随着我国经济的快速发展,城市和乡村的景观生态系统都受到了明显冲击,环境污染、生态退化使国土空间面临着严峻的形势,区域生态系统服务质量下降甚至无法维持,而当前我国正处于高质量发展的新阶段,需要强有力的生态支撑。如何处理好生态保护与高质量发展间的矛盾和相互关系,成为政府和科研机构面临的现实问题和科学问题。2015年环境保护部出台《生态保护红线划定指南》,明确了生态保护红线的概念、特征和管控要求,提出了生态红线划定的原则、技术和方法。生态保护红线是对重要、敏感和脆弱的区域进行严格保护范围的边界,是区域生态管控的底线,为生态保护和高质量发展提供了最基本的保障,但目前其划定和管控理论和技术尚不完善[1]。

生态系统服务(ES: Ecosystem Services)是指人类直接或间接从生态系统中得到的产品和服务[2],直接反映了人类对生态系统的需求,是生态学、地理学和经济学等学科的前沿,目前在生态系统服务分类、价值评估和空间制图等方面取得了大量的成果[3-6]。生态系统服务与人类福祉间的关系十分密切,一方面生态系统服务提供了人类社会生存和发展的基础和保障,另一方面人类通过各种活动影响生态系统服务的类型和质量。然而,无节制的人类活动侵占生态空间,破坏生态系统结构,导致生态系统服务退化,威胁人类的生存和发展。生态系统服务作为生态资产已经融入社会经济发展过程[7],具有公共物品外部性和有限增长特征,而市场失灵使生态系统服务质量不断下降。为了守住生态系统服务的底线,我国制定了生态红线的政策,用于有效保护那些重要、敏感和脆弱的国土空间,维持基本的生态系统结构和功能,为社会发展提供稳定的生态系统服务。生态红线和生态系统服务的互为表里,使人们开始从认识到行动上保护生态环境,前者是外在强制力,后者是内生动力。

那么,如何划定和管控生态红线才能使有限的国土空间提供更好的生态系统服务?这就必须把握区域生态系统服务产生、传递和需求的整个过程[8-9],将生态红线作为生态系统服务的底线和生命线[10],将生态系统服务的相关理论融入生态红线划定与管控[11-13],丰富生态红线划定科学内涵,提高生态红线管控效率,这对国土空间的合理配置有重要的理论和现实意义。

1 生态系统服务与生态红线的划定

1.1 生态系统服务分类与生态红线

分类是研究生态系统服务的基础,早期比较广泛接受的是德格罗特等(de Groot et al.)对生态系统服务的分类,如商品和服务等[14],也可以按照区域生态景观和人类需求实际进行相应的分类[15-16],如粮食生产和系统调节等。生态系统服务分类为生态红线分类分区管理提供了科学依据,根据区域水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护等重要生态系统服务类型和生态系统的脆弱与敏感性,可以“因区设线”,划定相应的生态红线,并根据生态红线保护的主体有针对性地制定“一线一策”的管控政策。

1.2 生态系统服务区与生态红线功能区

生态系统服务识别是生态红线划定的前提和基础,也为生态红线优化调整和分类管控提供了依据。首先要弄清的是什么样的生态系统提供了什么样的服务,以及这些服务的规模和质量,其次确定影响生态系统服务的关键空间边界。不同自然地理环境和土地利用程度有不同的物种组成和生境特征,必然使生态系统的结构、物质能量循环和信息传递过程存在差异,从而影响生态系统服务类型和强度。

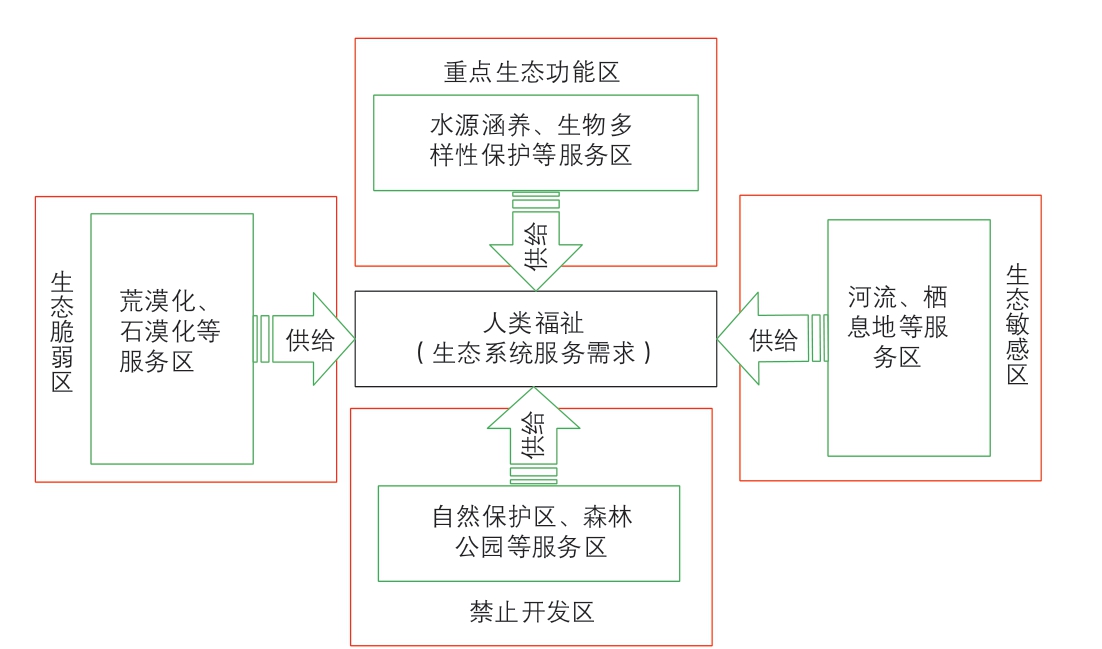

生态系统服务区(Ecosystem Services District)指具有相似生态系统服务的陆地或水域[17]。划定生态系统服务区涉及两方面的内容:一是生态系统服务产生、传递、需求及其空间边界,也就是生态系统服务供给和需求双方的耦合关系;二是突破行政边界利益相关方的管理共识。通过回归分析、聚类分析和主成分分析等定量研究方法,可以在GIS 的支持下识别出不同生态系统服务区及其边界[18]。生态系统服务区将区域看作一个整体,明确了人类获取的主要生态系统服务类型并研究其维持机制,为生态红线中的重点生态功能区(水源涵养、水源地、集水区、水土保持、防风固沙、生物多样性保护等)和生态敏感区、脆弱区(关键斑块与廊道)、禁止开发区的精准识别与划定提供技术方法,能够将生态红线功能区与人类福祉需求有效地匹配起来(图1)。

图1 生态系统服务区与生态红线功能区

1.3 生态系统服务价值评估与生态红线重点区域

景观异质性是导致生态系统服务价值差异的主要因素,人们通过不同的评估方法对不同的生态资产进行评估[19-22]。尽管存在一些争议,但生态系统服务价值评估可以有效提高人们对生态系统的认识,明确生态保护与人类福祉间的关系。目前,生态系统服务价值评估采用最多的是直接市场价值法、间接市场价值法和模拟市场价格法[23]。直接市场价值法是理论上最合理的方法,也是应用最广泛的评估方法。该方法从消费者角度和市场角度计算某类生态资产的价值,具有面向对象的直观性,使人们感受到生态系统创造了人类经济社会的巨大价值。另外两种评估方法主要针对没有实际市场的生态系统服务。

生态系统服务价值评估为生态红线划定提供参考[24]。对一些生态系统服务价值较高和社会经济发展需求较大的区域,可以将其优先作为生态红线的重点区域;对一些生态系统敏感脆弱、生态系统服务价值较低的区域,要根据实际情况选择合适的评价指标体系和模型,判断其生态脆弱性形成的机理,辨析生态脆弱性与生态系统服务间的相互关系,为生态分区和生态红线划定提供依据[25]。生态系统服务价值评估也为生态红线管控的立法、公众参与和责任追究提供依据,为生态系统服务付费和生态补偿提供参考标准,对解决资源短缺和生态退化问题有积极作用。

1.4 生态系统服务制图与生态红线方案制定

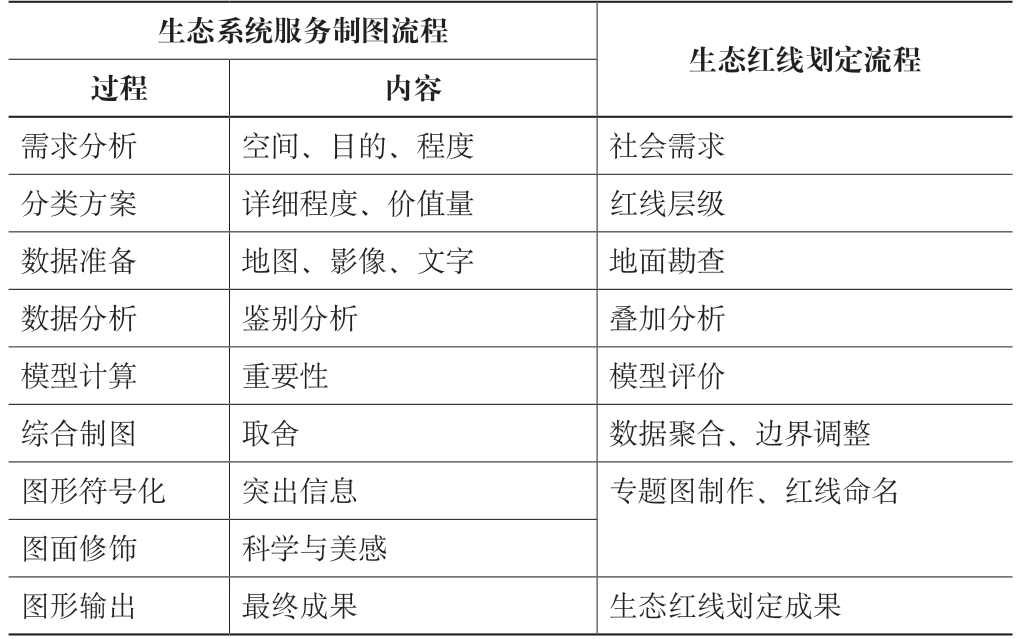

生态系统服务制图(ESM: Ecosystem Services Mapping)可对生态系统服务可视化,是对生态系统服务时空特征的定量描述[26]。生态系统服务制图成为生态系统供给—需求、权衡—协同、管理政策方面研究的热点领域,其成果为生态红线方案制定提供了直接依据。生态系统服务制图可分为供给制图和需求制图两大类:前者能反映生态系统供给能力,也可以反映生态系统的完整性和健康程度,通过遥感数据和实地调查数据进行空间插值和回归分析,可以在不同空间尺度进行生态系统服务制图;后者可以反映需求者的空间分布及其需求状况,涉及社会、经济和文化等要素。生态系统服务制图分析可以反映生态系统服务供需平衡状态,可以通过图形比较、模型模拟和情景分析等手段反映生态系统服务的权衡与协同(表1)。生态系统服务制图相关研究和成果为生态红线方案制定、核定和命名提供了路径和科学依据。

表1 生态系统服务制图与生态红线方案制定

1.5 生态系统服务制图与生态红线划定成果

生态系统服务制图有详细和成熟的制图要求,兼顾科学性、实用性、规范性和艺术性。制图内容包括:(1)生态系统服务的类型及其时空变化;(2)生态系统服务与自然环境要素间的关系;(3)生态系统服务间的权衡与协同。(4)生态系统服务流动与传递;(5)生态系统服务需求。生态系统服务制图可使决策者和利益相关方全面清晰地了解生态系统服务的供给、需求和动态变化趋势,实现科研人员、决策指定者与民众间的有效沟通。生态系统服务制图充分利用野外调研、遥感、网络等海量数据,采用现代图形处理技术,增强了图面的可读性。同时,还可以对生态系统服务图进行数理化处理,根据需求展开更为复杂的分析,形成新的专题图和文本数据(表2)。生态系统服务制图的动态性、交互性和超媒体结构为国土空间管理提供了很好的平台[27],也为生态红线划定成果的图件、文本提供了有力的支撑。

表2 生态系统服务制图与生态红线划定流程

1.6 生态系统服务的尺度特征与生态红线层级

生态系统的过程、功能、服务、传递和使用具有时空尺度特征[28],可以从供给和需求两个角度阐明生态系统服务的尺度特征,为生态红线划定提供依据。从供给侧来看,生态系统服务范围有的是局地(传粉、薪柴等),有的是全球(碳储存、大气调节等);生态系统服务持续时间有的较短(昆虫传粉、抵御洪水等),有的较长(水源涵养、土壤保持等);另外,生态系统服务从产生到消费传递的距离也有较大差异。从需求侧来看,不同利益相关方在不同阶段对服务的需求存在较大差异;即使对同一种生态系统,不同利益相关方所关注的服务重点也不同。

目前生态红线与永久基本农田保护红线一样,由国家统一划定,并没有层级管控的差异性,生态系统服务的尺度特征使得相应的科学研究与管理实践存在差异。科学研究的空间尺度可以是全球或局地,时间尺度可以是分钟或百年;而生态红线作为管理实践,需要在特定的时空尺度下表达和度量,为了管理方便,一般采用行政区域上的等级来表达[29]。这就会造成不同行政层级间对生态红线认知的差异。尽管如此,生态红线划定应与生态系统服务的本身特征尺度相匹配,同时由于生态系统服务供给在多个尺度上与需求发生联系,生态红线既要站在国家战略全局的高度,也要与局地、景观、流域、区域等有效衔接,因此,可以设置不同行政层级的生态保护红线管控策略,更好地体现生态系统服务的供需关联特征,使自上而下的国家意志传导精准落地,从而提升生态红线划定的合理性和管控的实效性。

2 生态系统服务与生态红线管控

生态红线管控以实现区域生态系统服务可持续性为目标。生态红线划定后就具备了法律效力,在相应配套法律法规和监督机制的基础上,成为不可逾越的高压线,是各级国土空间规划的前置约束。但如何使生态红线成为人们自觉维护的底线,不断完善生态系统结构和功能,使其发挥更大作用,是需要面对的现实问题。

2.1 生态系统服务的权衡与生态红线管控

生态系统在没有人为干扰的情况下会产生内在的自然作用,形成各类功能与服务,而人类根据自身需求施加的干预使生态系统服务发生变化,这就面临着生态系统服务权衡问题。生态系统服务权衡主要发生在时空尺度、供给与需求、利益主体间[30],其驱动力主要是市场、政策和偏好等。生态红线若要实施动态管控,以可持续发展的眼光审视全局,有效匹配供给与需求,合理考虑利益相关方的需求,做到“一线一策”、分区管理,就要因地制宜地确定管控目标。由于生态系统服务来源于生态系统的结构和过程,在生态红线管控中要特别注意关键的环境因子、关键的供给者、关键的结构及其尺度特征[31]。

2.2 生态系统服务付费、补偿与生态红线管控

在全球化背景下,多数生态系统服务处于退化状态,联合国千年生态系统评估小组提出了一系列的对策来阻止这种现象的持续发生,其中生态红线能有效遏制生态退化趋势。生态系统服务付费和补偿对解决目前生态环境问题非常有效,但面临着供给者和消费者不明晰、产权不明确、市场不健全和公共物品外部性特征等问题。因此,完善生态补偿制度有其必要性,这也是生态资本的自然属性与其管控的社会属性间的融合。首先要确定需要补偿生态红线内的哪些区域、哪些对象,补偿标准和补偿形式是什么;其次确定政府、市场和受益者中谁来支付、如何支付。生态系统服务价值评估等相关研究为生态系统服务付费、补偿提供了量化标准[13,32-34]。为有效实施生态红线的管控措施,还需要在制度、经济、社会、技术和教育等方面形成合力,制定合适的综合方案,真正保障各个尺度的生态保护和高质量发展。

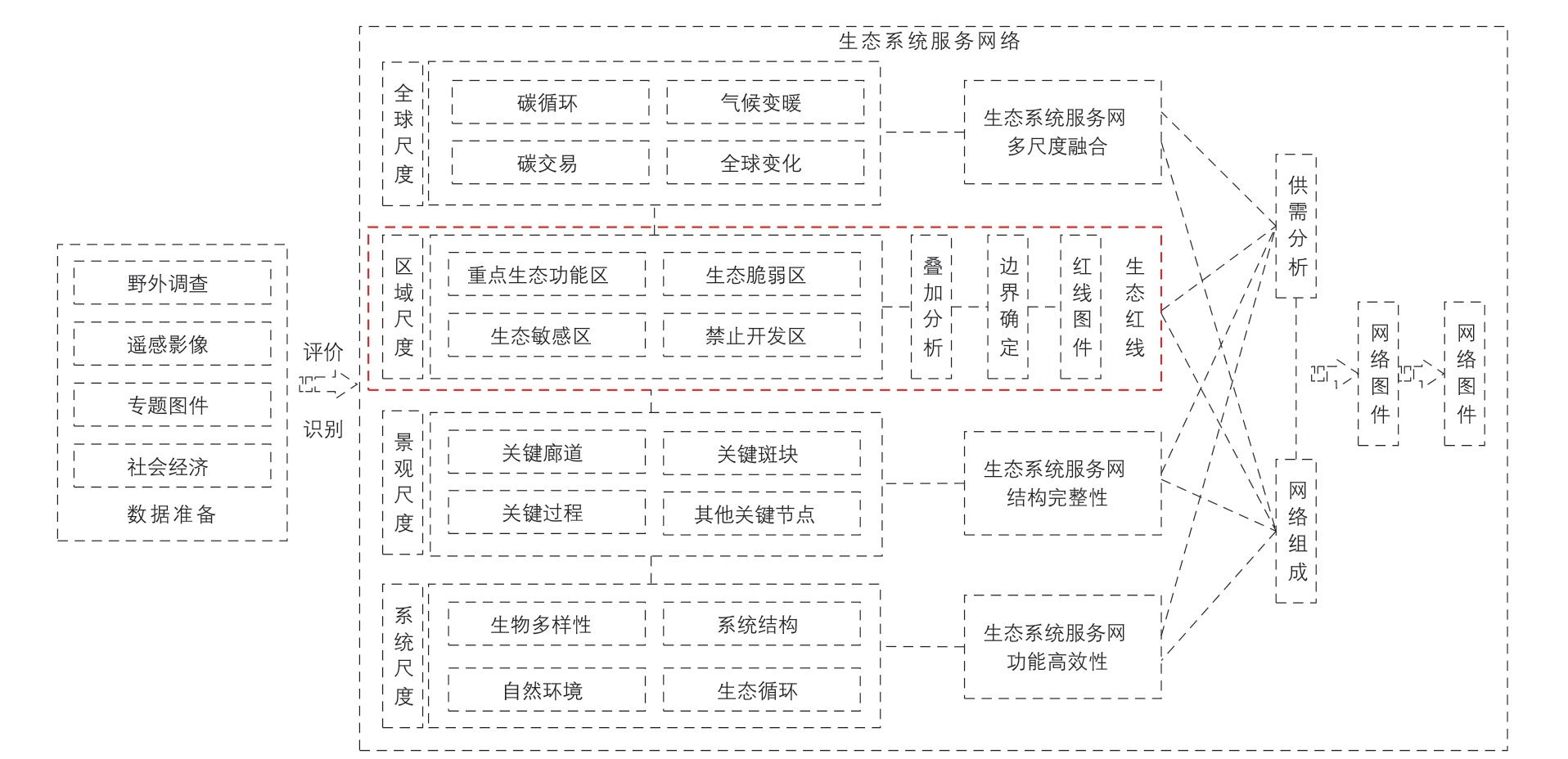

3 生态系统服务网络与生态保护红线

生态系统服务网是生态系统服务在产生、传递、需求过程中形成一种网络结构,其以景观生态学为理论基础,强调生态系统的完整性和生态循环,关注生态系统服务的供给与需求。生态红线是生态环境保护的政策、技术成果,强调生态红线落地。生态红线是生态系统服务网络中的关键结构,有效保护了生态安全基本格局和人类的基本生态需求[33]。生态系统服务网络与生态红线在技术和实践层面具有紧密联系,两者之间的耦合关系为生态红线的划定与管控、指标体系和实施措施确定提供了科学支撑[36-37]。生态系统服务网络中的关键节点是生态红线重要功能区,生态红线内的区域是生态系统服务网络中的核心区域。在城乡发展过程中,国土空间规划要充分考虑生态系统服务网络中的关键斑块和廊道,结合时空大数据及时调整和增加相应的关键节点,划定生态保护红线。生态系统服务网络不能仅在单个尺度上建设,而应在局地、区域、全球等多个层面构建相互依存的立体网络结构;生态红线的划定与管控也要跨越行政层级,建立流域或跨区域的生态红线体系,增加生态红线的系统性和弹性(图2)。

图2 生态系统服务网络与生态红线

注:红框内为生态红线的主要表达尺度。

生态系统服务网络与生态红线的相关研究中涵盖了许多有价值的生态、社会、经济大数据,可以应用在资源管理、生物多样性保护、国土空间规划、监督体系、区域可持续发展、减少贫困等多个方面[23,38-39]。在这个层面上,生态红线不仅是生态安全的底线,也是贫困人口赖以生存的生命线[40],是联结人类与生态系统间的纽带,人类社会特有的权力、技术、平等、信息等文明会通过生态红线对生态系统服务网络作出主动影响。

4 结论与讨论

生态红线是为国家可持续发展而在国土空间利用上的体现,生态系统服务为生态红线划定和管控提供了必要的内容、方法和技术。在生态红线划定技术方面,生态系统服务分类和价值评估分别为生态红线功能区和生态红线重点区域提供了定量指标;生态系统服务制图为生态红线划定、命名提供了科学支撑;生态系统服务的尺度特征也符合生态红线的层级管理要求。在生态红线管控方面,生态系统服务的权衡与协同是实现“一线一策”生态红线管理目标的重要手段;生态系统服务价值评估、付费、补偿为生态红线区域的补偿提供了量化标准。基于生态系统服务网络的相关理论,可以全面认识生态系统服务的产生、传递和需求过程,识别关键节点,为生态红线划定、实现生态红线管控目标奠定基础。

基于本文以上结论,笔者得出以下几点思考。第一,生态系统服务为生态红线的合理性和合法性提供了依据。生态系统服务是人类生存和发展的基础,人类在任何时候都不可以脱离生态系统服务而独自发展,在生态问题日益凸显、人类对生态环境质量要求日益提高的今天,生态系统服务直接面向人类需求,为生态红线的保护目标提供了更加科学的依据。第二,生态红线具有法定约束力,是生态系统服务的保护伞。生态红线是国土空间开发中重要的政策导向和管理体制,通过法律手段保护了关键的生态空间,保障了生态系统的关键结构和功能,使区域生态系统服务得以维持和发展。第三,生态系统服务和生态红线是人类权利和义务的体现。利用生态系统服务是人类的权利,人类通过获取生态系统服务这一生态资产不断发展和进步,通过生态红线保护人类赖以生存的基础也是人类的义务。第四,生态红线是生态资产走向市场的首要制度。保护生态资产,只靠一条红线远远不够,还要通过生态经济和生态价值交易等机制来激发生态保护的内在动力,建立生态—服务—价值—补偿—市场等全方位的管控体系。第五,生态红线是生态文明建设的第一道防线。生态红线不是人与自然间的紧张关系的阻隔线,也不是解决生态问题的万能线。要建立人类与自然和谐共处的生态文明,就要在发展过程中的各个环节、各个阶段遵循生态系统服务理念,采用循环、高效、节约型的发展模式,更好地全面保护和利用国土空间资源,实现区域和国家的高质量发展。

注:文中图表均为作者绘制。

[1] 林勇,樊景凤,温泉,等.生态红线划分的理论和技术[J].生态学报,2016,36(5): 1244-1252.

[2] COSTANZA R,D’ARGE R,DE GROOT R,et al.The value of the world’s Ecosystem Services and natural capital[J].Nature,1997,387(6630): 253-260.

[3] ASSESSMENT M E.Our human planet: summary for decision makers[J].Journal of turbomachinery,2005,108(2): 194-199.

[4] DE GROOT R,MOOLENAAR S,DE VENTE J,et al.Framework for integrated ecosystem services assessment of the costs and benefits of large scale landscape restoration illustrated with a case study in Mediterranean Spain[J].Ecosystem Services,2022,53: 20-22.

[5] KIKOYO D,ALE S,SMITH P.A composite index-based approach for mapping ecosystem service production hotspots and coldspots for priority setting in integrated watershed management programs[J].Journal of geoscience and environment protection,2022,10(4): 15.

[6] 范玉龙,胡楠,丁圣彦,等.陆地生态系统服务与生物多样性研究进展[J].生态学报,2016,36(15): 4583-4593.

[7] 欧阳志云,王效科,苗鸿.中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J].生态学报,1999(5): 19-25.

[8] 刘慧敏,范玉龙,丁圣彦.生态系统服务流研究进展[J].应用生态学报,2016,27(7): 2161-2171.

[9] 黄心怡,赵小敏,郭熙,等.基于生态系统服务功能和生态敏感性的自然生态空间管制分区研究[J].生态学报,2020,40(3): 1065-1076.

[10] 臧正,邹欣庆.基于生态系统服务理论的生态福祉内涵表征与评价[J].应用生态学报,2016,27(4): 1085-1094.

[11] 彭建,杨旸,谢盼,等.基于生态系统服务供需的广东省绿地生态网络建设分区[J].生态学报,2017,37(13): 4562-4572.

[12] 林勇,樊景凤,温泉,等.生态红线划分的理论和技术[J].生态学报,2016,36(5): 1244-1252.

[13] 江波,王晓媛,杨梦斐,等.生态系统服务研究在生态红线政策保护成效评估中的应用[J].生态学报,2019,39(9): 3365-3371.

[14] DE GROOT R S,WILSON M A,BOUMANS R M J.A typology for the classification description and valuation of ecosystem functions,goods and services[J].Ecological economics,2002,41(3): 393-408.

[15] POSTHUMUS H,ROUQUETTE J,MORRIS J,et al.A framework for the assessment of ecosystem goods and services: a case study on lowland floodplains in England[J].Ecological economics,2010,69(7): 1510-1523.

[16] 谢高地,张彩霞,张昌顺,等.中国生态系统服务的价值[J].资源科学,2015,37(9): 1740-1746.

[17] HEAL G M,DAILY G,EHRLICH P,et al.Protecting natural capital through ecosystem service districts[J].Stanford environmental law journal,2001,20: 333-354.

[18] 马程,李双成,刘金龙,等.基于SOFM 网络的京津冀地区生态系统服务分区[J].地理科学进展,2013,32(9): 1383-1393.

[19] 赵同谦,欧阳志云,王效科,等.中国陆地地表水生态系统服务功能及其生态经济价值评价[J].自然资源学报,2003,18(4): 443-452.

[20] SCEMAMA P,MONGRUEL R,KERMAGORET C,et al.Guidance for stakeholder consultation to support national ecosystem services assessment:a case study from French marine assessment[J].Ecosystem services,2022,54:101408.DOI: 10.1016/j.ecoser.2022.101408.

[21] 谢高地,肖玉,甄霖,等.我国粮食生产的生态服务价值研究[J].中国生态农业学报,2005,13(3): 10-13.

[22] 傅伯杰,刘世梁,马克明.生态系统综合评价的内容与方法[J].生态学报,2001,21(11): 1885-1892.

[23] 李双成,刘金龙,张才玉,等.生态系统服务研究动态及地理学研究范式[J].地理学报,2011,66(12): 1618-1630.

[24] 肖甜甜,李杨帆,向枝远.基于生态系统服务评价的围填海区域景观生态红线划分方法及应用研究[J].生态学报,2019,39(11): 3850-3860.

[25] 齐姗姗.流域生态脆弱性与生态系统服务相关关系研究[D].兰州: 兰州大学,2017.

[26] NAIDOO R,BALMFORD A,COSTANZA R,et al.Global mapping of Ecosystem Services and conservation priorities[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2008,105(28): 9495-9500.

[27] 王家耀.《地图设计与编绘》:传统与现代的融合[J].测绘通报,2011(3): 10.

[28] 李双成.生态系统服务地理学[M].北京: 科学出版社,2014.

[29] 张雪飞,王传胜,李萌.国土空间规划中生态空间和生态保护红线的划定[J].地理研究,2019,38(10): 2430-2446.

[30] 冯漪,曹银贵,李胜鹏,等.生态系统服务权衡与协同研究:发展历程与研究特征[J].农业资源与环境学报,2022,39(1): 11-25.DOI: 10.13254/j.jare.2021.0640.

[31] KREMEN C,OSTFELD R S.A call to ecologists: measuring,analyzing,and managing ecosystem services[J].Frontiers in ecology &the environment,2005,3(10): 540-548.

[32] 张国兴,徐龙,千鹏霄.南水北调中线水源区生态补偿测算与分配研究[J].生态经济,2020,36(2): 160-166.

[33] 吴强,PENG Y,马恒运,等.森林生态系统服务价值及其补偿校准——以马尾松林为例[J].生态学报,2019,39(1): 117-130.

[34] 郝海广,勾蒙蒙,张惠远,等.基于生态系统服务和农户福祉的生态补偿效果评估研究进展[J].生态学报,2018,38(19): 6810-6817.

[35] 范玉龙,胡楠,丁圣彦.生态系统服务网及其生态学意义[J].生态学报,2020,40(19): 6729-6737.

[36] 王云才,吕东,彭震伟,等.基于生态网络规划的生态红线划定研究——以安徽省宣城市南漪湖地区为例[J].城市规划学刊,2015(3): 28-35.

[37] 尹海伟,孔繁花,祈毅,等.湖南省城市群生态网络构建与优化[J].生态学报,2011,31(10): 2863-2874.

[38] 景永才,陈利顶,孙然好.基于生态系统服务供需的城市群生态安全格局构建框架[J].生态学报,2018,38(12): 4121-4131.

[39] 杨莉,甄霖,李芬,等.黄土高原生态系统服务变化对人类福祉的影响初探[J].资源科学,2010,32(5): 849-855.

[40] COMIM F,KUMAR P,SIRVEN N.Poverty and environment links: an illustration from Africa[J].Journal of international development,2009,21(3): 447-469.