城市更新改造作为一种空间行动和社会经济发展策略,是推进现代城市发展的重要动力[1]。目前,有关城市更新改造的概念如城市更新(urban regeneration)、旧城改造(urban renewal)、城市重建(urban rebuilt)等繁多,这不仅反映出城市更新历程中不同的价值主张,也表明城市发展实践和学术研究对城市更新的持续关注,尤其是在全球化与地方文化交织的背景下,城市更新过程中全球与地方的关系议题成为社会和学术关注的焦点[2]。

在现有研究中,学者多基于批判的视角对当前我国的城市更新进行审视,尤其是在探讨城市更新中“地方”与“全球”关系的过程中,普遍认为伴随全球化的浪潮,城市历史街区中的文化与传统可能会遭受巨大冲击和破坏,地方性的消逝和全球化带来的同质化景观正深刻重塑着城市面貌,也危及地方居民的集体记忆与身份认同[3-5]。诚然,在过去一段时间,我国实行大规模的推倒重建式改造,过于追求经济理性和“宏大叙事”,使得我国城市逐渐失去地方特色,沦为无地方性(placelessness)和无意义的“死城”(necropolis)[6]。此外,基于资本和权力逻辑推行的城市更新也带来了传统社区崩解、绅士化等社会问题[7]。在此背景下,作为集中展示城市文化遗产和城市场所精神的历史街区,在城市更新浪潮中所面临的“生”与“死”,更加鲜明地体现在传统性与现代性、地方化与全球化的种种纠缠和对决中[8]。如何处理好全球化与地方化之间的关系,如何在传统性与现代性之间寻求平衡,既是我国城市更新实践中面临的问题,也是值得学者持续关注的话题。

基于此,本文以颇具代表性的城市更新样本——佛山岭南天地作为研究案例,援引批判性地域主义这一理论,来分析和解读城市历史街区的更新实践,并基于空间使用者的角度探索游客在其中的感知与体验,以期丰富我国城市更新的理论,为历史街区的更新实践提供新的思路。

1 批判性地域主义的内涵及其意义

1.1 批判性地域主义的核心思想和特性

1947 年,刘易斯·芒福德提出一种具有反思性的“地域主义”(regionalism),来替代当时盛行的国际主义和传统地域主义,这种新的地域主义对全球化和传统的地域主义进行了批判,主张在“地方化”(localization)与“全球化”(globalization)博弈对抗的夹缝中构建一种微妙的平衡,这一思想为批判性地域主义埋下了理论根基[9]。1980 年,荷兰建筑理论家楚尼斯和勒费夫尔(Tzonis &Lefaivre)对芒福德的批判性思想进行归纳和总结,将这种辩证统一认识地方和全球的设计思潮称为“批判性地域主义”(Critical Regionalism)[10]。他们指出,批判性地域主义是对强加于地方之上的国际化、全球化和普适性模式的批判与反抗;同时他们也反对传统的浪漫地域主义和商业主义,不倡导一味地追求地方传统的怀旧,主张批判性地评价地方文化,引进现代策略,从而超越狭隘的地方观念[11]。在此基础上,美国建筑师肯尼斯·弗兰普顿(Kenneth Frampton)在其著作《现代建筑——一部批判的历史》(Modern Architecture: A Critical History)和论文《迈向批判性地域主义》(Towards a Critical Regionalism)中,进一步强化了批判性地域主义在实践领域的重要意义。他强调批判性地域主义是一种边缘性实践,打破了现代主义的模式,游离于现代主义所主张的城市化、模式化之外,抛弃了狭隘的地域主义中的二元对立思想,对现代主义中积极向上的部分采取接纳的态度,而非一味抵制;同时主张对传统的地域主义在恰当的尺度内进行批判性继承[12-13]。批判性地域主义努力在全球与地方的间隙中成长,避免了全球文化的极度蔓延,是对“中心—边缘”文化模式的反思[14]。

从芒福德一针见血的批判到弗兰普顿对理论的进一步推进,他们对于批判性地域主义的思想和主张是一脉相承的。事实上,批判性地域主义不仅是对传统的地域主义的延伸和拓展,也是对新技术与新理念的肯定和吸纳,并且将社会大众的现实文化与使用需求作为评判标准[15]。在景观设计和场域规划中,批判性地域主义强调“普遍的”与“地方的”,即“地方化”与“全球化”之间的平衡与并重,鼓励尊重本土文化和自然生态,强调多样性,这使得全球化的进程在共享价值观的基础上寻找到一个更加开放、高度兼容互动的平衡点。批判性地域主义具有开放性、多元性、共生性和生态性等特质,为传统的地域主义指明了方向,也对全球化带来的种种影响作出了回应,在发扬与保护传统的地域主义文化与物质的同时,注重保持内在的创新与发展,在地方化和全球化、传统的与现代的中间地带找到了合适的“接合点”[16-19]。

在本文中,批判性地域主义代表了一种具有兼容性的价值,强调对传统地域主义与现代主义持有辩证的态度,是一种综合的并且具有自我反思性的新地域主义[20]。这种对传统和现代的辩证思想,对于当下我国的城市更新实践同样具有深刻的解释力和启发性。

1.2 批判性地域主义对于城市更新的借鉴意义

虽然批判性地域主义诞生于西方建筑界,但其主张的核心价值和思想也深刻影响了城市空间规划与景观设计[21-22]。尤其是在中国城市化进程不断加快的背景下,声势浩大的新城建设与旧城更新不断削弱着城市特色,而批判性地域主义所主张的开放性与多元性,打破了地域主义与全球主义相互对立和排斥的关系,努力在全球化和地方化盛行的间隙开拓出一片新天地。也正因为此,批判性地域主义可成为解读城市空间更新的有力理论武器[23]。但是作为舶来的理论,当前国内对批判性地域主义的理论探讨和应用主要局限于建筑领域,以批判性地域主义作为理论的视角对城市历史街区的更新实践进行全面分析和探索的研究相对匮乏[24]。此外,并非所有学者都对批判性地域主义的应用实践持完全支持态度,部分学者也对其在实践中的解释力提出了质疑。如李婷婷对上海新天地与田子坊的案例进行了定性对比,对批判性地域主义进行理论层面上的反思,指出社会背景的变化使得批判性地域主义理论的解释力不足,进而提出自反性地域实践[25]。基于此,本文以批判性地域主义作为理论分析工具,解读城市历史街区的更新实践,在拓展批判性地域主义在本土城市更新领域的应用的同时,也思考当前城市更新中地方化与全球化的关系以及该理论在实践中的解释性。

2 批判性地域主义视角下佛山岭南天地的更新实践

批判性地域主义不仅延伸与拓展了传统的地域主义,也对新的技术与理念进行了肯定与吸纳,打破了当地的与普遍的、地域的与全球的以及传统与现代之间的对立,找寻到可以“结合”的“中间”状态。批判性地域主义强调,对于空间的分析既要把握空间中的物质形态,也要注重空间中的文化氛围及其社会实践。因此,该部分笔者将从物质空间、文化空间以及商业空间三部分,分别探讨岭南天地如何处理传统与现代、中西方文化以及本土与全球之间的关系。

2.1 物质空间的重塑:传统与现代互嵌

岭南天地所处的祖庙—东华里片区既是传统的商业中心,也是佛山历史文化核心区。因此在改造更新过程中,如何保存和延续佛山城市的地域文化和地方记忆,是地方政府、开发商和地方居民关注的焦点[26]。岭南天地在物质空间的重塑上表现了批判性地域主义开放多元的特征。

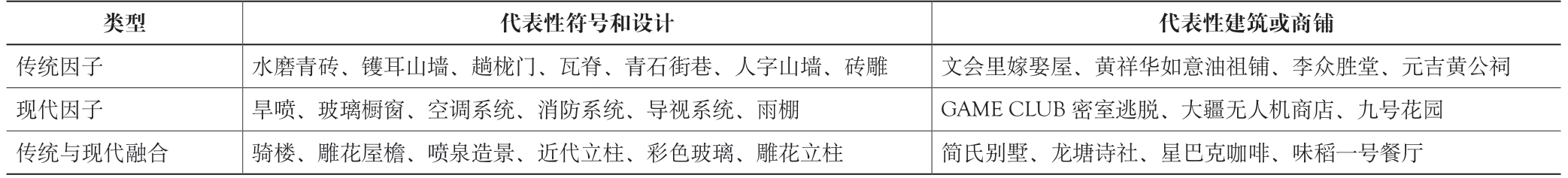

从总体物质空间布局来看,岭南天地对场地建筑情况进行了系统梳理,保留了22 处具有岭南特色的历史建筑。此外,适当扩大和增加了公共广场空间与街巷的尺度,将封闭的传统社区改造成为能够容纳商业人群和活动的场地。在建筑与户外空间的处理上,通过“修旧如旧”的方式尽可能地保留和沿用了传统的地方符号,诸如镬耳山墙、趟栊门、花窗、青石板等佛山本土传统的建筑元素随处可见,体现出浓郁的岭南地域特色(表1)。

表1 岭南天地物质空间中的传统因子与现代因子

在对岭南传统地域符号的提取和解读过程中,设计师将地方化的符号与现代元素进行融合以适应当下需求。例如:一些店面采用趟栊门与玻璃相结合的入口;部分建筑在保留原始的建筑立面的同时,在建筑周围以钢材加固,增强建筑的使用寿命和承受力。这一系列物质空间重塑充分体现了批判性地域主义强调传统与现代共存的特征,即基于对地域主义和现代主义的联系性、融合性,保留其可以作为现代生活服务和值得回味的部分,也在推敲探索后恰当引入“现代化”,形成了多元混融的空间风格[27]。

尽管在物质空间的塑造方面,岭南天地通过所谓的“改造”“保留”和“注入”,将旧时岭南风格的建筑符号与现代化要素进行融合,但是这种“改造”是以彻底摧毁原有鲜活的社区空间为代价的——原本富有生活气息的生活空间转变为消费主义所主导的资本空间,保留在空间中的传统建筑符号也沦为毫无生命力的躯壳和现代消费主义的陪衬。

2.2 文化空间的营造:中西方活动的交融

在文化氛围的营造方面,岭南天地也体现出很强的批判性地域主义色彩,借由各种类型的文化艺术展演来呈现本土文化与全球文化的多元共生[28]。

一方面,岭南天地利用传统的建筑空间举办具有佛山本土特色的活动,如2019 年6 月在拥有逾300 年历史的清代文物建筑“文会里嫁娶屋”中举办“潮婚岭秀,爱在天地”的岭南中式集体婚礼。此外,岭南天地中还展演粤剧、咏春拳、醒狮等富有佛山本土特色的传统文化。例如在岭南艺苑中,将石湾陶艺、佛山剪纸、彩灯、木版年画等佛山传统的手工艺进行现场展示。通过本土地域化的文化展演活动,进一步强化了岭南天地的本地文化氛围。

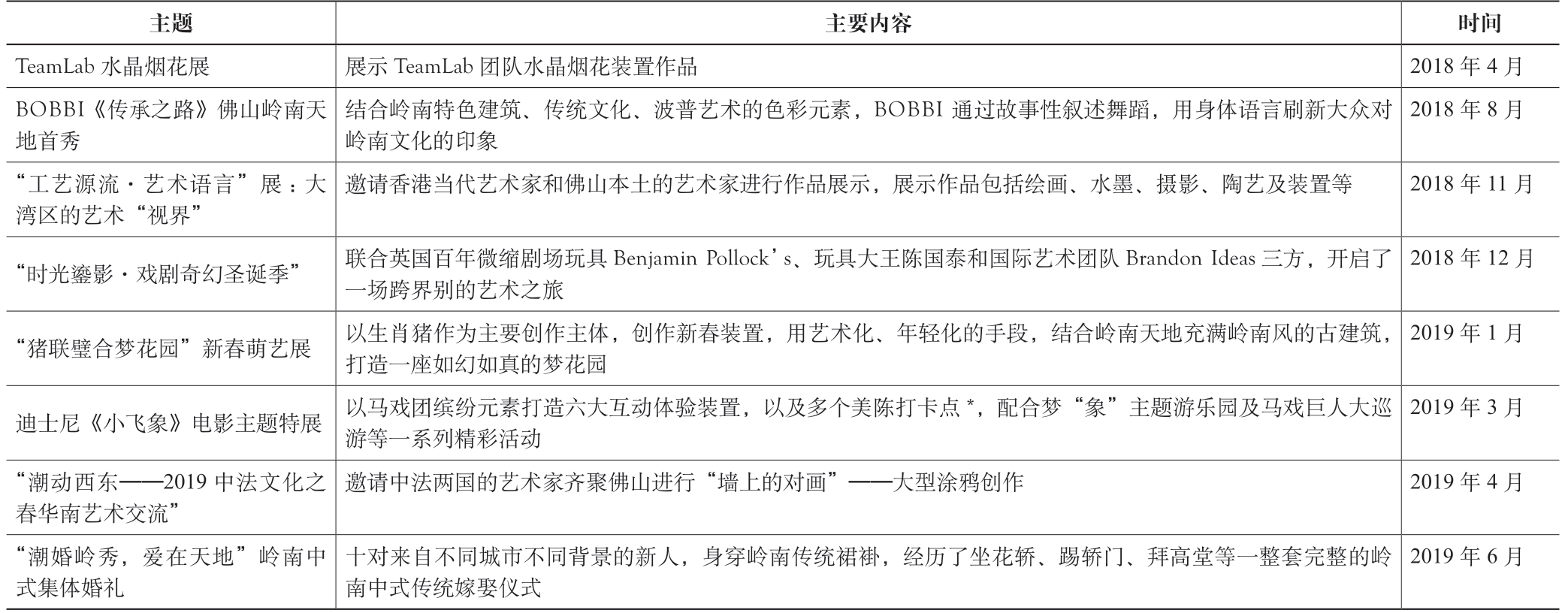

另一方面,岭南天地会不定期举办各种来自世界各地的巡回展览,将代表时尚和现代的全球文化引入空间(表2)。此外,岭南天地还特意举办中西方文化艺术交流的展览,如2019 年4 月,岭南天地携手法国驻广州总领事馆,举办了“潮动西东——2019 中法文化之春华南艺术交流”的开幕式,将代表前卫的街头艺术与传统的岭南风貌进行融合,带来了东西方文化与艺术的碰撞与交流,形塑出中西文化交融的文化艺术氛围。

表2 2018—2019 年岭南天地举办的文化艺术类活动

注:*美陈打卡点一般为商业体在外部空间打造的艺术装置(如大熊雕塑),鼓励消费者与之合影留念,起到宣传效果。

资料来源:作者根据岭南天地官网信息整理绘制

从批判性地域主义的角度来看,通过整合和展演一系列中西方文化艺术活动,岭南天地营造出一种中西方文化和艺术交流荟萃的氛围。从外在的形式上看,此类活动很好地展现了全球性与地方性的融合,然而这种活跃在消费空间中的中西方活动,似乎也只是营造商业氛围的舞台展演,脱离了其所依赖的社会文化根基。

2.3 商业空间的打造:本土与全球交织

岭南天地通过传统建筑空间功能的置换,将传统的生活社区重置为以餐饮与零售为主业态的多功能商业空间。从内部业态来看,餐饮和零售占据主导地位。其中特色餐饮占业态总数的比例超过50%,而零售业约占24%,娱乐与服务和潮流服饰所占比例皆在10%左右(表3)。

表3 岭南天地主要业态及代表性品牌店铺

资料来源:作者根据岭南天地官网2019 年数据整理绘制

从经营的门店及品牌来看,岭南天地既有本土的传统老字号,也有来自全球各地的国际化品牌,形成了全球与地方交织互嵌的局面。以占据主导地位的餐饮业为例,既有如满记潮牛、小龙坎等国内本土连锁餐饮品牌,其所占比例在特色餐饮中最高;也有像黄祥华、民信老店等佛山本地的老字号,比例占特色餐饮总数的23.7%;还有以星巴克、哈根达斯、日韩料理等为代表的外来全球连锁饮食品牌,形成本土饮食与全球饮食多元杂糅的饮食景观。值得注意的是,外来的全球化饮食品牌店铺在进驻具有本土地域特色的场地时,在空间设计上进行了地方化调适。如岭南天地的星巴克门店建筑保留了青砖、镬耳山墙和瓦顶,门口金漆招牌悬挂大红灯笼,室内的空间设计也采用了中式实木桌椅、中式毛笔吊饰等地方化元素,营造了中西融合的空间氛围。同时,佛山本土的传统商业也创新性地注入现代元素,如龙狮文创馆将富有佛山特色的醒狮文化融合现代元素,衍生出潮流化的服饰、箱包、配饰等文创产品。

批判性地域主义强调“地方的”与“普遍的”非对立,主张在地方化与全球化之间寻求平衡。从在业态的形式看,岭南天地体现了批判性地域主义所主张的价值。然而,充斥在空间中的本土与全球交织杂糅的商业景观,也不可避免地给人以过度商业化的气息。

3 游客对岭南天地的体验研究

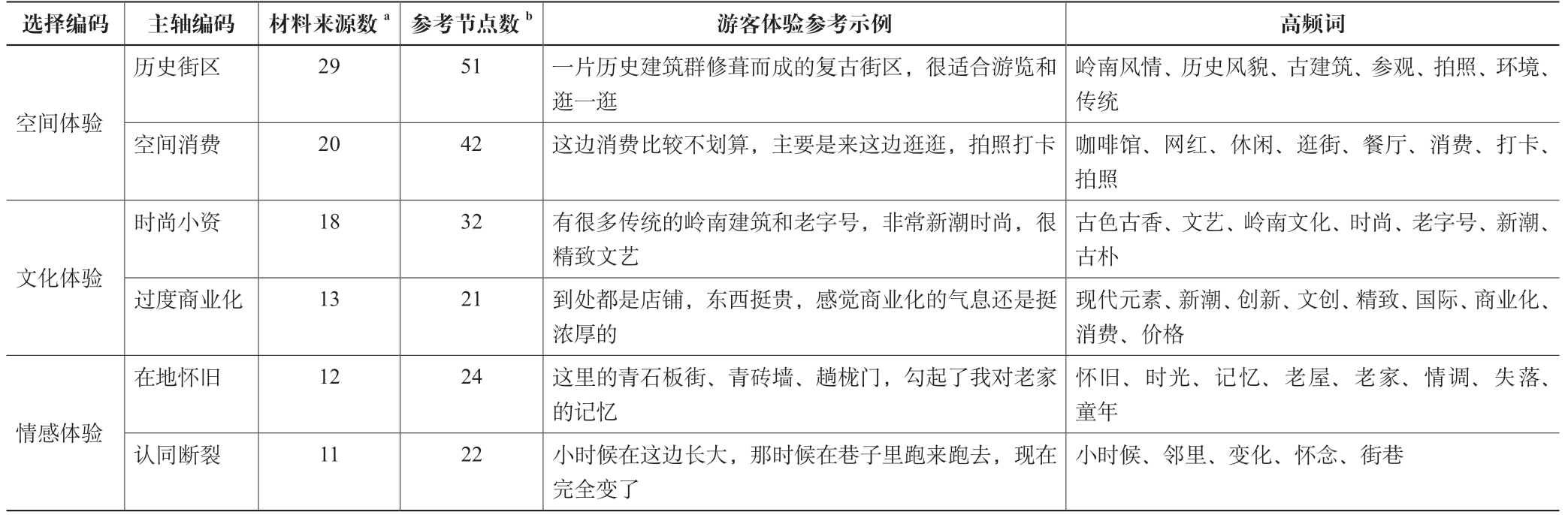

为了进一步了解游客对于岭南天地的感知与体验,笔者以前往岭南天地的游客为对象进行问卷调查和访谈,其中问卷调查主要包含游客前往岭南天地的动机与行为等问题,访谈内容主要围绕游客在岭南天地的感受和体验这一话题。本次调研工作在2019 年7 月—10 月展开,共发放调查问卷278 份,回收有效问卷265 份,问卷有效回收率为95.3%。在访谈调查中,笔者共访谈了32 名游客,其中女性游客为20 名,男性游客12 名,这与岭南天地的游客群体特征相符。本研究采用SPSS22.0 软件对问卷调查所获数据进行统计分析,并采用Nvivo8.0 软件对访谈结果进行文本编码分析和词频分析(表4)。

表4 游客对岭南天地的体验访谈结果分析

注:a 指含有该编码信息的文本数量,b 指所有访谈文本中所包含该编码信息的数量。

3.1 多功能的空间体验:历史街区与空间消费

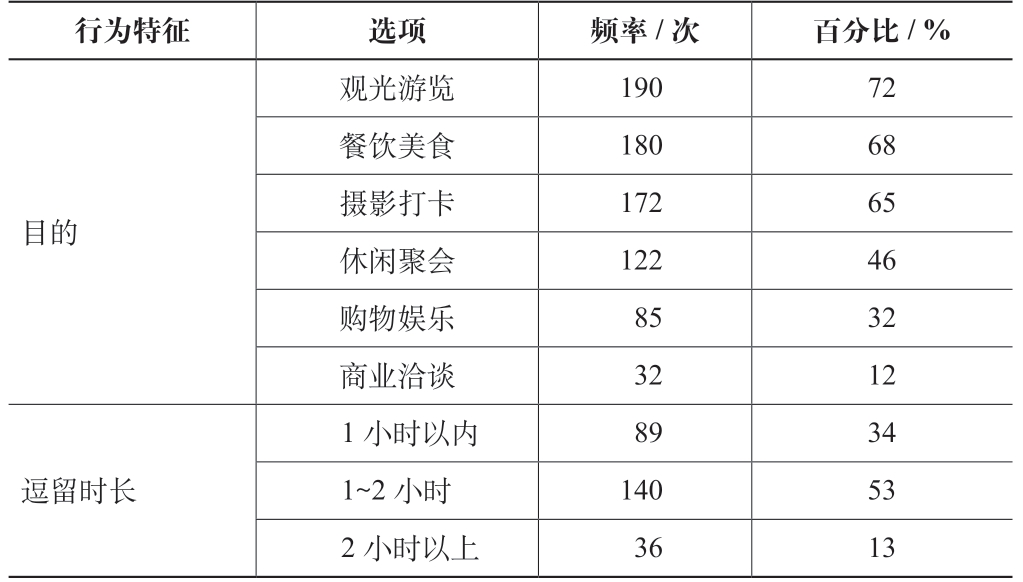

从空间功能的视角来看,超过70%的游客认为岭南天地既是历史文化的展示空间,也是商业消费空间,还有40%的游客认为岭南天地是文化体验空间和公共活动空间。从游客的行为特征来看,观光游览、餐饮美食、摄影打卡是游客前往岭南天地的主要目的,并且大多数游客在岭南天地的逗留时间为1~2 小时(表5)。物质空间中的镬耳山墙、青石街巷、瓦脊成为游客重点感知和关注的对象,由此可知,空间中传统与现代交织的符号沦为游客的主要消费和凝视对象,使得“空间中的消费”转向“空间消费”。

表5 消费者在岭南天地的行为特征

虽然改造后的岭南天地具有参观游览、休闲娱乐、餐饮购物等多重功能,然而浓郁的商业化气息冲淡了其作为历史街区的韵味,引发部分游客的反感,消费主义的逻辑成为空间改造的主导,过高的价格也使大部分游客对其中的消费望而却步。

这里面东西真的很贵,人均一顿饭随随便便就一百多。我们来逛逛拍拍照就好啦。

——游客X

由此可知,岭南天地作为一个面向大众的开放街区,多元化的空间功能展现了其兼容性的特征,然而借由本土传统符号与现代元素所打造的空间本身也沦为游客重点消费的对象,批判性地域主义所主张的传统与现代的融合被游客进行表层化和碎片化解读。此外,在空间中的消费活动被限定在城市中产阶级这一特定人群,呈现出鲜明的绅士化特征,改造后的空间更倾向于为社会精英阶层服务,违背了空间正义与社会公平;批判性地域主义所追求的各群体共同发展的空间营造转化为少数人对城市的扩张行为,本土的地域文化沦为商业的浪漫主义。

3.2 差异化的文化体验:时尚小资与过度商业化

批判性地域主义强调地域文脉在场域设计中的重要性,在岭南天地中,各种中西融合的文化活动和业态形式给游客带来了多元化的文化体验。75%的游客表示,岭南天地所呈现出的文化氛围是既古朴传统又现代时尚的:浓郁的岭南传统符号与民艺表演带给游客复古的感觉;而富有文艺气息的展览活动和全球化的商业展演又带来现代时尚的体验,并生成一种“文艺”“小资”的文化情调。

锅耳式山墙,雕花屋檐,旧式瓦片元素装饰,充满设计感的咖啡屋,时尚甜品店,老字号交织,怀旧的情绪与现代面貌相互交叠,像穿梭在多面的时空里。

——游客W1

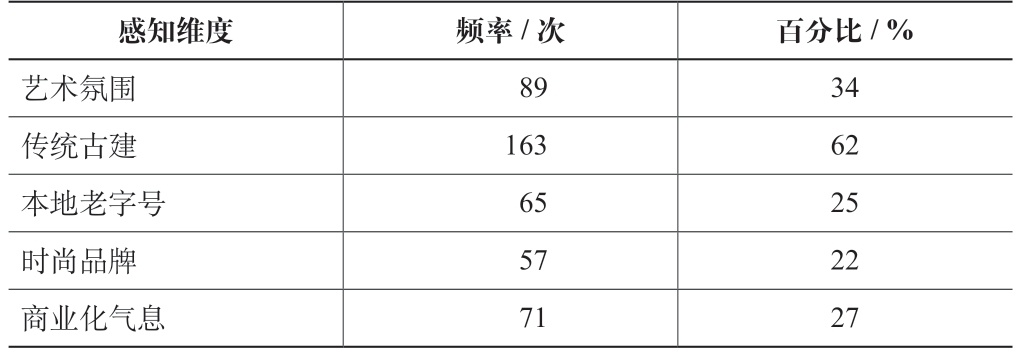

本土的传统文化展演与全球化的时尚展览相互交织,使游客感受到新时空与旧时空的文化碰撞与有机融合,生成一种时空交叠的沉浸式文化体验。然而,也有部分游客感受到了岭南天地过度商业化的气息(表6)。尤其是对于本地的游客而言,他们认为虽然岭南天地保留了一些地域文化,但现有的改造对本地的传统城市情怀和地方性守望的关怀不足,其实质依然是商业气息浓厚的商圈。

表6 游客对于岭南天地的文化感知的维度

事实上,这种标榜传统与时尚的标签之下包裹着消费主义的本质,从批判性地域主义所主张的场地真实性体验的角度来看,改造过程中所展现出的传统与时尚,其本质依然是建立在消费主义之上的“拟像”场景(scenography),是消费社会全方位向旧城空间渗透的表现,空间中所营造的中西融合、地方与全球交织的文化氛围沦为消费主义的陪衬,这种更新模式本质上也并没有摆脱现代商业对于本土文化的宰制。最终,富有地域特色的文化沦为消费文化和商业主义的布景式符号,这已然背离了批判性地域主义的初衷,呈现出空间异化的态势[29]。

3.3 多层次的情感体验:在地怀旧与认同断裂

从情感的角度来看,对于未曾在此有过生活经验的外来游客而言,传统的符号元素与时尚前卫消费空间的拼贴组合,唤醒了其内心的怀旧情愫。

这里有很多传统的岭南建筑和佛山的老字号,有种时空倒流的感觉,挺有复古怀旧的味道。

——游客H

然而,对于生于斯长于斯的本地游客而言,原本的日常生活空间被置换为商业化的空间,难免会有一种失去旧时乐园的空间失落感,他们在感叹过往时光的流逝的同时,也遗憾依附其上的地方情感与认同在繁华的消费场中被彻底湮没。

我系地道的佛山人,从小在呢边长大,小时候在整条街乱跑和玩,宜家(现在)完全变样了,真的好怀念。

——游客C2

由此可知,一方面,外来游客在传统地方符号的凝望中寻到一丝怀旧情愫,进而对改造后的空间表示一定的认可。然而对本地居民而言,在资本与权力合谋下的空间改造,彻底摧毁了本地区原有的社区空间和社会结构,热闹的生活味转变为冰冷的符号集,使其成为中产阶级用文化符号树立地位和进行炫耀性消费的场所,导致原有社区居民的地方失落感和地方情感断裂。因此从这个视角看,改造只停留在表层的物质符号和文化展演,缺乏对于本土地方社会和文化根基的考量,既违背了批判性地域主义对于“地域真实性形态”的主张,也削弱了批判地域主义的解释力和批判意味。

4 研究结论与讨论

4.1 研究结论

当前,如火如荼的更新行动成为我国城市升级和品质发展的必然方式,然而在更新实践中,如何处理地方与全球、传统与现代之间的关系是无法回避的议题。基于此,笔者援引建筑学领域的批判性地域主义,在对批判性地域主义理论脉络进行梳理之后,以佛山岭南天地作为研究案例,从空间设计和游客体验两个角度对其进行分析探讨,并得到以下几点结论。

(1)通过对岭南天地的更新实践的分析笔者发现,在物质空间上,岭南天地既保留传统地方建筑符号,又巧妙地引入现代技术与材料,形成了传统符号与现代元素交织互嵌的特征;在商业空间的打造上,通过将本土地方老字号与全球化的连锁品牌进行整合与调适,形成了本土与全球交织杂糅的商业景观;在文化空间的营造方面,通过本土传统地域民俗民艺的展演与全球文化和艺术的展览相结合,营造出中西方文化交通的文化氛围,传统的生活社区也在这种改造中转换为富有情调的商业活动空间。岭南天地的更新实践深刻体现了批判性地域对地域主义与全球主义、传统与现代关系所持有的辩证态度。此种改造一方面展现了城市历史街区在改造过程中的韧性;另一方面,从外在的表征看,此类空间改造展现了批判性地域主义的主张。然而从本质看,这种改造只是流于形式的征用,难以摆脱商业资本对于空间的支配。

(2)基于游客体验的视角笔者发现,岭南天地多重的空间以及多元业态的体验满足了游客多样化的空间需求,并产生一种“时空交叠”“古今交错”的沉浸式文化体验。然而,传统地方符号和现代元素编织的时尚复古外衣遮蔽不住其消费主义的内核,过度商业化、高端化的业态形式使得部分游客产生一种排斥感;熟悉的地方元素也沦为商业的浪漫地域主义,更新之后的岭南天地出现绅士化趋势。此外,从社会公平的角度来看,彻底的社会结构的置换导致以往的市井生活气息荡然无存,而彻底转变为弥漫着舶来的小资情调,这迫使很多原住民被边缘化,其权益和社会结构被无情剥夺,造成其地方认同的断裂,可以看出,批判性地域主义在岭南天地的更新实践中出现异化,这种实践异化背后其实是权力、资本对于旧城空间自上而下的规训和征服。因此未来的历史街区改造不应局限于对地域符号的撷取与拼贴,更应该将更新区域看作一个地域生态系统,关注符号表层下的社会共同体以及社会网络的利益权衡和对话过程,在地域符号、社会网络和社会共同体三者之间寻求动态关联。

(3)作为发端于建筑领域的理论,批判性地域主义在城市更新的实践中具有一定的解释力,其所主张的核心价值和思想,为历史街区改造更新中处理全球化与地方化、传统与现代的关系提供了思路和借鉴。然而,单纯地从空间的外在符号表征、文化展演以及业态杂糅等方面,似乎难以完全呈现出我国更新实践中所面临的复杂层次。在政府和外来游客看来,本案例这一更新似乎是成功的,但从当地居民及专家学者的视角看,依然存在原真性文化丧失、邻里关系网断裂和地方性消弭的问题。因此从这个角度看,批判性地域主义对于复杂的更新实践又缺乏一定的解释力,因此要警惕批判性地域主义的在实践中的异化理解和应用[30]。在具有“创造性破坏”的历史街区更新实践过程中出现的批判性地域主义的理解偏差,也反映出在时空变幻的新语境下,原有批判工具缺乏了对复杂实践的解释力,并逐渐失去其批判意义。

事实上,尽管兼具批判性、开放性和多元性等特性的批判性地域主义理论本身具有自反性和自我批判的进步意义,但也需要在实践中不断丰富和完善。批判性地域主义思想主导下的城市更新实践,既要注重物质和商业空间的营造,也要深入了解和展现地域文化的真实性。如此,方能在全球化盛行和地域文化复兴的中间地带开辟一条正确道路。

4.2 讨论

2021 年8 月,住房和城乡建设部发布了《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,该文件强调既要全力保留城市记忆,也需要量力而行,稳妥推进改造提升。在此背景下,许多城市更新实践都要面对“去”与“留”的问题。然而,在这种空间的更新和重置过程中,亦有不少学者哀叹外来文化和现代主义的城市元素对传统文化社区的侵入可能带来的“新文化殖民”[31];也有学者深怀对浪漫地域主义的悲叹,感慨传统地方性和人文特性的消亡,对传统地方文化的变迁充满了悲观和感伤[32]。这些观点一方面似乎有意夸大了全球化的影响,视全球化如虎;另一方面,也忽视了本土地域文化的活力和韧性。在这两种思想主导下很容易陷入故步自封、保守偏狭的浪漫地域主义。本文基于批判性地域主义的视角,考察了城市旧城更新中的空间重塑。研究发现,虽然全球现代主义的引入对于本土传统文化带来了一定的冲击,但在这一过程中,本土地域文化也会不断兴起并形成与全球化相抗衡的态势,而全球化带来的现代主义在渗透地方的同时,也会吸纳地域文化,形成全球主义与地域主义相融合的“全球地方化”(glocalization)[33]。正如有学者指出的,当前我国城市的更新已从追求科学理性、经济理性和宏大叙事的空间再生产,转向关注地方化、注重营造历史脉络、体现传统特质的“地方营造”[34]。不过,在这种地方与全球融合的历史街区更新改造中,需要正视其消费主义的本质。

虽然更新后的空间满足了游客对于地方文化和现代商业文明的多元需求,但此类空间在实践所谓的“批判性地域主义”道路之时,也出现了不同程度的异化。尤其是以“新天地系列”为代表的地方空间的消费主义改造在各大城市复制之时,特别需要警惕更新所引发的过度商业化、文化断裂、地方原真性消解、多样性缺失、空间异化以及利益相关者的权力失衡等问题,避免在全球化的时空中生产出另一种“无地方性”的空间。这不仅背离了批判性地域主义的初衷,也走向了批判性地域主义所批判的对立面。

注:文中未注明资料来源的表格均为作者绘制。

非常感谢匿名评审专家为本文提出的宝贵修改意见。

[1] 谢涤湘,范建红,常江.从空间再生产到地方营造:中国城市更新的新趋势[J].城市发展研究,2017,24(12): 110-115.

[2] 陶希东.中国城市旧区改造模式转型策略研究——从“经济型旧区改造”走向“社会型城市更新”[J].城市发展研究,2015,22(4): 111-116,124.

[3] 蒋宇.被割裂的城市记忆——基于文化美学视角的当代中国“旧城改造”分析与批判[J].重庆交通大学学报(社会科学版),2013,13(3): 87-90.

[4] 孙晓忠.全球化城市中的“地方”如何可能[J].探索与争鸣,2012(12):27-28.

[5] 杨帆.全球化中城市的困境及对策[J].城市问题,2000(1): 18-22.

[6] 杨俭波,李凡,黄维.历史文化名城改造中城市更新概念的衍生、想象和认知局限性——以佛山岭南天地“三旧”改造为案例[J].热带地理,2015,35(2): 170-178.

[7] 常江,谢涤湘,陈宏胜,等.历史街区更新驱动下的旅游绅士化研究——以佛山岭南天地为例[J].热带地理,2018,38(4): 586-597.

[8] 于海.田字坊实验:超越全球—地方二元对立的城市更新模式[J].中国名城,2009(7): 26-31.

[9] 胡月文,张犁.创造与转换——解读批判性地域主义[J].艺术教育,2013(9): 46-47.

[10] LEFAIVRE L,TZONIS A.Critical regionalism: architecture and identity in a globalised world[M].New York: Prestel Publishing,2003: 15-28.

[11] 亚历山大·楚尼斯,利亚纳·勒费夫尔.批判性地域主义:全球化世界中的建筑及其特性[M].王丙辰,译.北京: 中国建筑工业出版社,2007: 18-29.

[12] FRAMPTON K.Towards a critical regionalism: six points for an architecture of resistance[J].Postmodern culture,1985(1): 16-30.

[13] 肯尼斯·弗兰姆普敦.现代建筑:一部批判的历史[M].张钦楠,译.上海: 生活·新书·新知三联书店,2004: 58-69.

[14] 沈春红,袁富坡,李艳红.从天台博物馆的设计剖析批判性地域主义建筑[J].工业建筑,2012,42(12): 9-12.

[15] 梁建安,刘学钊.消隐与显现——批判的地域主义的两种表现形式[J].中外建筑,2012(1): 49-50.

[16] 陶思旻,王龙,翟宇琦.浅谈批判的地域主义在中国的发展及思辨[J].福建建筑,2013(7): 14-15,60.

[17] 沈克宁.批判的地域主义[J].建筑师,2004(5): 45-55.

[18] 朱亦民.现代性与地域主义——解读《走向批判的地域主义——抵抗建筑学的六要点》[J].新建筑,2013(3): 28-34.

[19] 吴良镛.地域建筑文化内涵与时代批判精神——《批判性地域主义——全球化世界中的建筑及其特性》中文版序[J].重庆建筑,2009(2): 53.

[20] 李婉秋.基于批判性地域主义的城市商业步行街景观设计研究[D].重庆: 重庆大学,2015: 8-12.

[21] EGGENER K L.Placing resistance: a critique of critical regionalism[J].Journal of architectural education,2002,55(4): 228-237.

[22] WAITE D,BRISTOW G.Spaces of city-regionalism: conceptualising pluralism in policymaking[J].Environment and planning,2019,37(4):689-706.

[23] 肖祝,缪剑峰.旧城改造中批判地域主义异化现象的探讨——以“上海新天地”和“重庆天地”的比较为例[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2016,36(5): 78-86.

[24] 苏依,王传东.批判地域主义的设计理论与设计实践[J].城市建筑,2014(8): 306.

[25] 李婷婷.从批判的地域主义到自反性地域主义——比较上海新天地和田子坊[J].世界建筑,2010(12): 122-127.

[26] 文彤,张茜.城市空间重塑与城市记忆感知——以佛山岭南天地为例[J].城市问题,2016(9): 42-47.

[27] 陈可石,卢一华.以现代思维激活“历史”——佛山名镇及岭南天地项目的文化与现代化[J].建筑与文化,2012(3): 59-63.

[28] 张乃健,洪惠群.历史街区保护性更新研究——以佛山“岭南天地”为例[J].中国名城,2013(3): 68-72.

[29] 包亚明.全球化、地域性与都市文化研究——以上海为例[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2002(1): 12-14.

[30] CENKL P.Critical regionalism: connecting politics and culture in the American landscape[J].Interdisciplinary studies in literature &environment,2009,16(1): 179-180.

[31] 刘佳燕.全球化与地方性交织中的街道空间——评《城市、街道与市民:度量凡生》[J].国际城市规划,2016,31(5): 128-131.DOI:10.22217/upi.2015.429.

[32] 胡迎春,赵亮,祁潇潇,等.基于无地方性的大型购物中心旅游吸引力研究[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2017(4): 70-80.

[33] 刘述先.对全球在地化问题的反思与响应[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2014,31(2): 26-32.

[34] 谢涤湘,常江.文化经济导向的城市更新:问题、模式与机制[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2015(3): 100-106.