引言

随着我国城市房价日渐高企,劳动力住房贫困问题日益突出。城市劳动力住房贫困问题并不是一种偶然现象,而是城市发展的必然,是伴随城市发展的慢性病[1]。城市劳动力住房问题无法单独通过市场力量来解决,政府干预住房政策随着现代城市的兴起而发展演变[2]。城市住房政策既是社会稳定措施又是生产激励手段,科学规划劳动力住房政策,吸引并维系庞大的劳动力市场投入社会生产,对城市发展具有广泛而深刻的积极影响。英国较早开始现代城市化进程[3],政府对劳动力住房贫困问题的干预可以追溯到1601 年《济贫法》,发展到1890 年《工人阶级住房法》和1900 年《工人阶级住房法》,英国已经着手构建吸引劳动力迁移至英国城市的政策体系。自1990 年《城乡规划法》开始,英国以关键劳动力为核心构建并发展了一套住房援助政策体系,在住房公开市场和社会住房市场之间开拓出了以中低收入劳动力群体为目标对象的住房中间市场,有效发挥了住房政策对劳动力的激励作用[4]。关键劳动力(key worker/ key labor)一般是指在社会公共服务、紧急保障基础部门以及卫生、教育和社区安全领域工作的中低收入劳动者,如护士、消防员、警察、教师、社区服务人员、城市规划人员等,住房政策的具体倾斜范围以当地市场需求来界定[5]。

国际上与英国关键劳动力住房政策相关的学术研究大体分为两个维度。一是分析住房政策对劳动力的激励和吸引作用。蒙克(Monk)肯定了住房政策对劳动力市场供应的积极影响[6];蓬恩和加勒特(Poon &Garratt)分析了住房政策对住房需求和供应的动态影响,以评估其对低收入劳动力住房支付能力的影响[7];史蒂芬和斯蒂恩(Stephens &Steen)利用数据确认了住房政策对低收入劳动力群体的减贫作用[8];吉布(Gibb)探究了政策如何通过创新融资模式维系关键劳动力低成本住房的可负担性[9]。二是评估住房政策对城市发展的影响效应。莫里森通过对剑桥地区的政策实践研究发现,以可持续社区为建设目标的住房政策可促进城市经济增长和竞争力提升[10],并分析了政策的可持续性[11];威尔科克斯(Wilcox)分析了住房政策的创新性[12];斯蒂尔和托德(Steele &Todd)对部分住房政策未达到促进城市发展目标的原因进行案例分析,并提出优化可负担性住房的解决方案[13];希尔贝尔和薛尼(Hilber&Schöni)分析了政府的财政集中和规划僵化导致住房供应曲线缺乏弹性,并警醒抵押贷款补贴会造成金融担保的系统性风险,导致房价飙升,甚至会对宏观经济构成威胁[14]。

国内对英国住房政策的研究大多从社会整体保障功出发展开论述,或介绍不同所有权形式的住房结构[15],或总结英国政府对社会住房的干预方式变化[16-17],又或概述英国住房政策的保障作用变迁[18]。如李晶探析研究了1970 年代之前的英国劳动力住房政策解决劳动力住房贫困问题的得失利弊,但未关注劳动力住房政策对城市发展的影响[19]。以上国内研究文献均未对英国如何利用住房政策激励劳动力投入城市生产发展的过程予以深入研究论述。

实证研究表明,我国多个大中城市存在房价升高导致就业人数相对减少的现象,而中低收入劳动力的缺失可能进一步引起产业转移和产业空心化等影响城市可持续发展的结构性问题[20]。本文基于政策设计和政策激励的视角,综合已有文献研究,既关注住房政策对劳动力的激励,又重视住房政策对城市发展的作用,历时性地呈现近30 年来英国关键劳动力住房政策体系的框架设计和建构过程,以期对我国城市住房政策规划有所启示。

1 英国关键劳动力住房政策的决策逻辑

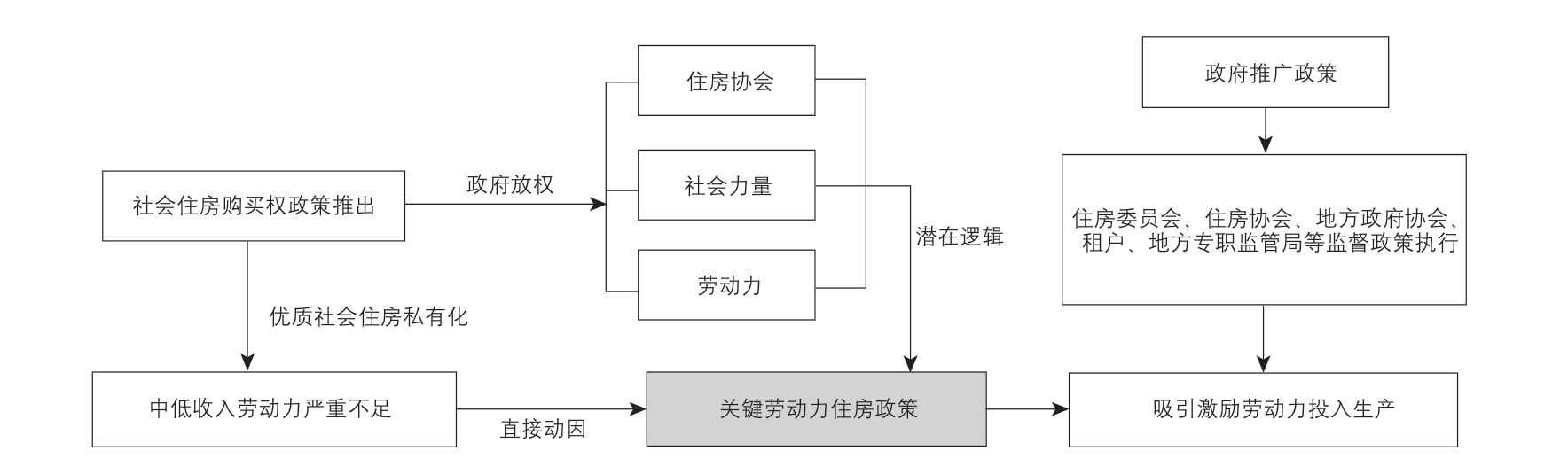

英国政府干预住房市场的初期预设是解决迁移至城市买不起房的低收入劳动力的住房问题,解决手段是英国各级政府直接建造社会住房,以低于市场价格水平的租金出租,并根据租户需要通过行政干预方式予以分配[21]①1980 年之前建造的此类社会住房多由地方政府负责和管理,因此也称为议会住房(council housing)。1946—1979 年,英国各级政府建造了468.3 万套议会住房。。但1980 年起,英国住房政策发生重大调整,政府开始大力推行社会住房“购买权政策”(RTB: Right To Buy),通过购房补贴和降低购买成本(如允许更高的贷款价值比和更低的信贷条款),推动社会住房由租转卖。累计三年以上社会住房租期的租户可享受以低于市场价值33%~50%的折扣购买社会住房,并享受信贷优惠的抵押贷款服务②1984 年《住房和建筑控制法》和《承租人权利等修正案(苏格兰)法》将购买权的最短居住期限要求降低到两年,贷款利率的最高折扣提高到60%。1986 年,最低折扣上升为44%,租期每增加一年,提高两个百分点的折扣,最高折扣可达70%。。购买权政策产生了复杂的社会影响——社会住房政策被重新定位为帮扶弱势群体的社会兜底政策,高房价使城市的中低收入劳动力陷入住房贫困,进而出现高房价地区的中低收入劳动力严重短缺的状况。为应对此危机,英国政府引导社会力量共同协作运营社会住房市场,试图渐进式地构建以关键劳动力为政策目标对象的住房政策体系[22]。在此过程中,住房市场的力量格局发生重大变化,住房协会(Housing Association)③英国住房协会起源于18 世纪末期私人慈善力量,是为解决工人阶级住房贫困而自发成立的非营利性组织。英国现有几千家规模不等的住房协会,北不列颠住房协会(North British Housing Association)等较大规模的住房协会分管不同辖区,而小的住房协会只管理几栋住房。成为社会住房的主要提供者,社会住房市场由政府主导转变为多元参与(图1)。

图1 英国关键劳动力住房政策的决策逻辑

1.1 直接动因:购买权政策导致城市中低收入劳动力严重不足

购买权政策实施的第一个十年(1980—1990 年),200 多万套优质社会住房被出售[23],购房者多为租住期长、享受高折扣、年龄四五十岁的中高收入劳动力群体[24]。尽管英国社会住房政策确立的租赁分配原则将租户需要作为申请的准入标准[25],优先考虑老弱病残和无家可归者,但申请规定的收入上限很低,这使得大多数中低收入劳动力被排挤在帮扶范围之外而无房可住,造成其在劳动力市场中的比例下降[26-27]。购买权政策与英国经济重组叠加出现,导致失业率激增,越来越多的低收入劳动力无法在工作场所合理范围内找到可负担性住房[28]。加上房价猛涨,数以百万计的低收入劳动力被困于社会住房市场和住房公开市场之间的“鸿沟”中,因负担不起高房价而逃离高房价地区,导致劳动力供应严重不足[29]。

在此背景下,英国政府推出一系列以关键劳动力为核心目标群体、社会力量共同参与的住房政策体系,尝试缓解中低收入劳动力住房贫困问题,以援助、吸引并激励其投入劳动力市场。

1.2 潜在逻辑:住房市场的力量格局发生重大变化

1.2.1 住房协会成为社会住房的主要提供者

1988 年《住房法》的出台成为购买权政策的转折点——该法案缩减了地方政府借贷、分配住房和设定租金的权力,限制了地方政府用当地税收补贴住房的权力,地方政府不再享有直接开发建设新社会住房的权力;明确住房协会是社会住房的合法提供者,显著拓宽了英国社会住房的供给渠道[30]。1988 年之前,政府资金补贴占社会住房建设总成本的90%;1988 年之后,政府对社会住房的投资大幅下降,减少到建设总成本的50%[31],社会住房的修缮维护资金也大量缩减。由于政府补贴明显收紧,住房协会开始自筹资金管理社会住房。1980—1988 年,几乎所有的新建社会住房都属于住房协会而非地方政府[32]。另外,英国社会自下而上发起了大规模自愿转让运动(LSVTs: Large-scale Voluntary Transfer)。该运动允许住房协会以低利率购买社会住房,允许租户投票将其租住的社会住房整体转移给住房协会,这使得超过150 个地方政府将存量社会住房转移到住房协会[33]。

1990 年英国《城乡规划法》使住房协会拥有更多机会购买低价土地,为其进一步参与可负担性住房建设提供了制度空间。1993 年《租赁权改革、住房和城市发展法》废除了购买权政策必须从地方当局获得抵押的限制,住房协会获得抵押权。住房协会可利用持续的房租和资产作为担保①自1996 年4 月1 日,除了完全互助的合作社、阿比菲尔德协会(Abbeyfield Association)、养老院(almshouses)和共有产权协会(Co-ownership Association)外,所有注册的住房协会均能向有担保的房客提供折扣,以帮助他们购买目前居住的住房,住房协会还向购买者发放9 000~16 000英镑的自愿购买补助金。,从市场吸纳资金,加快房屋建设和管理。

梳理可见,1988 年后英国住房协会逐渐取代地方政府,成为社会住房的主要提供者。购买权政策执行10年(1990年)后,英国住房协会拥有约250 万套社会住房,约占社会住房的一半。

1.2.2 社会力量共同协作运营社会住房市场

购买权政策实施后,英国政府尝试探索社会力量共同协作运营社会住房市场的新模式。一是政府创建半自主管理组织“长臂管理机构”(ALMOs: Arms Length Management Organisation),将当地社区的居民添加至该机构董事会成员中,与董事会中的政府人员共同管理运营社会住房。二是政府发起市场金融资本参与计划(PFI: The Private Finance Initiative),通过社会住房存量翻新和土地交易交叉补贴,吸引市场力量参与建设住房所有权多样化的混合社区[34]。三是住房协会和社会住房租户共同管理社会住房。住房协会为租户提供社会住房社区物业的服务,租户则具有最终制裁权,可投票罢免作为房东的住房协会。政府则通过住房协会提高了其对社会住房支出的控制和预判能力。

2 英国关键劳动力住房政策的演变逻辑

2.1 政策演变基础:制度机构与权力配置

2.1.1 负责政策执行的政府机构不断扩张

1990 年代以来,英国政府越来越关注劳动力的住房需求,支持关键劳动力政策执行的政府机构规模不断扩张[35]。2002年,为推广住房政策,英国成立了专门实施住房规划、区域管理职能的副首相办公室。2006 年,副首相办公室更名为社区和地方政府部(DCLG: The Department for Communities and Local Government),后又更名为住房、社区和地方政府部(MHCLG: The Ministry of Housing,Communities and Local Government),负责制定英国住房政策。2018 年,内阁改组,MHCLG 扩张为一个由12 个机构支撑的部长级部门,部门成员包括艾贝斯菲特(Ebbsfleet)住房开发公司、房屋监察专员、租赁咨询服务机构、社会住房监管机构等②2018 年内阁改组完成之时,MHCLG 是由13 个机构支撑的部长级部门,后调整为12 个,另外还有1 个非政府机构类(non-departmental)的公共组织——英国之家与社会住房监管处(Homes England and the Regulator of Social Housing),它于2018 年1 月由住房和社区处(The Homes and Communities Agency)改组成立,是由MHCLG 赞助,具有专业知识和特殊资源且能协助政府执行住房政策的非政府机构,协助向开发商提供更多土地,帮助改善邻里关系并发展社区以及监督社会住房市场。。

2.1.2 对地方政府和社会力量的赋权持续增加

1990 年英国《城乡规划法》将1971 年版的52 条法律增加至106 条,其中第106 条规定,将建设一定比例的符合关键劳动力住房需求的可负担性住房作为规划许可获批的条件。地方政府和开发商对可负担性住房的投入比例“一事一议”,按项目进行谈判。同时,允许开发商将部分土地低价出售给更了解当地需求的住房协会,由其自行建设。2002 年《房产共有产权和租赁改革法》建立共有产权住房的分层级管理制度,明确租户具有相关参与管理权力,并赋予地方政府和住房协会更多共有产权住房管理权力。2012 年,英国内阁办公室(Cabinet Office)发布《建设大社会》(Building the Big Society)白皮书,取消中央政府制定地区区域空间发展规划的权力,增加地方政府执行关键劳动力住房政策的自主权,赋予基层社区即邻里委员会(Neighbourhood Council)管理住房社区的公共服务职能。

除了政府机构,英国还积极发展第三方机构推动政策执行,例如:“英国之家”(Homes England)为符合资格的购房者提供高达20%~40%的购房款,关键劳动力只需付5%的定金就可以购入一套价值高达60 万英镑的房子,还可以通过抵押贷款来支付剩余的资金。

持续的赋权使社会力量可以共同参与关键劳动力住房政策体系的执行过程,住房政策因此赢得了广泛的社会支持基础。关键劳动力住房政策不断吸收基层的意见,实现滚动优化更新。

2.1.3 监管问责机制广泛而深入

英国住房政策的监督体系由住房委员会(The Housing Corporation)、住房协会、私人房东、租户、地方政府协会(LGA:Local Government Association)①LGA 是地方政府的全国性会员联盟组织,其成员包括英格兰339 个地方政府中的335 个。、地方专职监管局(LBRO:The Local Better Regulation Office)②LBRO 是2007 年5 月成立的对地方政府职权监督的专职机构,负责监督地方政府公权力的行使情况。等多重力量构成,形成了覆盖中央政府到基层社区的多层次监管架构。监管内容涉及财政补贴申请与使用、房屋租赁服务、房屋交易过程节点、合同履约情况等各方面,各类监督机构积极推进监管机制和监管手段的完善,确保关键劳动力住房政策的执行到位。

其中,住房委员会作为专门的住房政策第三方监管机构,既具有住房方面的专业技术,又具有城市规划设计的专门知识,拥有强大的住房监管权和融资权。所有住房协会只有在住房委员会登记注册,才能获得国家的补贴。“中央政府通过住房委员会及其会计控制,能够对住房协会的行为施加相当大的影响”[36]。2008 年《住房和复兴法》(Housing and Regeneration Act)宣布新成立住房和社区管理机构(HCA: The Homes and Communities Agency)以取代住房委员会,HCA 拥有与土地、财产和基础设施有关的广泛投资权、监督权,且监督范围扩大至地方政府。而后,为方便监测,地方政府必须向中央政府的住房、社区和地方政府部(MHCLG)提供数据报告。房屋过户前后均需接受监督机构的审计检查。该法同时设立了专门的租户服务机构(The Tenant Services Authority),租户检查员(tenant inspectors)可以实时监督监查政策的执行。住房协会与地方当局保持合约关系,地方政府对住房协会的履约情况进行监管和管制。

2.2 政策演变路径:渐进式的政策调整和滚动式的政策替代

2.2.1 渐进式的政策调整

1970 年代开始,英国已经小规模地引入社会力量,尝试合作发展成本租金、共有权产品、抵押贷款等关键劳动力住房市场的政策工具[37]。1990 年代,住房规划以关键劳动力为目标对象,开始建设共有产权的可负担性住房。共有产权指劳动力家庭以租赁方式购买住房的一部分产权(通常在25%~75%之间),政府或住房协会拥有剩余产权,剩余产权以租赁形式按房产市场价值的3%收取租金。共有产权可负担性住房的价格通常是市价的70%~85%,在一定年限内不得上市销售,或者只能向当地居民或关键劳动力出售。

1998 年,关键劳动力住房政策推出独立产品——分置股权贷款,即购房者购买整个房产产权,但用股权贷款弥补抵押贷款和购买价格之间的差额。也就是说,股权贷款很大程度上相当于购房者的定金。购买者可获得25%的零利息股权抵押贷款,以降低购房成本。住房协会联合金融机构根据社区实际协商执行。1999年,增加了分置股权产品“好乐买”(HomeBuy),购房者在公开市场上以市场价购买住房,可以将传统抵押贷款与住房协会提供的分置股权贷款(shared equity loan)并用。之后,“好乐买”逐渐发展为分置股权贷款的品牌,致力于“让社会住房租户、关键劳动力和其他须优先考虑的首次购房者买得起部分房产”[38]。

2003 年,副首相办公室启动社区规划,政府宣布增建可供出售的可负担性住房,进一步推广共有产权住房(shared equity housing)购买权政策[39]。

2006 年,英国推出《住房规划政策声明》(Planning Policy Statement 3 [PPS3]: Housing),明确了哪些家庭有资格获得关键劳动力住房政策补贴,并规定了申请程序、房屋交付程序等。申请人需要有较高信用等级,且家庭收入不得高于6 万英镑。2007 年,“未来家园:更实惠,更可持续”(Homes for the Future: More Affordable,More sustainable)计划发布,完善和优化了关键劳动力住房政策产品。2010 年,机构改革计划草案(Draft Structural Reform Plan)发布,政府和执政党承诺长期执行关键劳动力住房政策和购买权政策,鼓励建立混合收入的多元化社区。

总的来说,英国建构的关键劳动力住房政策通过渐进式的调整更新(表1),使社会福利激励劳动力投入生产的新方式重新配置,城市经济以可持续社区建设为依托的新竞争方式开始形成[40]。

表1 英国渐进式调整的关键劳动力住房政策汇总

资料来源:作者根据http://www.homesandcommunities.co.uk,https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government/和已有文献整理绘制

2.2.2 滚动式的政策替代

2001 年,英国政府实施了第一个关键劳动力援助计划——首置家业计划(SHI: The Starter Homes Initiative)①由英国原环境、交通和区域部(DETR: Department of the Environment,Transport and Regions)负责实施。。SHI 计划由两部分组成。一是建造共有产权住房。政府向住房协会提供2.3 亿英镑,以鼓励建造共有产权的关键劳动力住房,共提供约8 000 套住房。二是无息股权贷款。预算总额为2 000 万英镑,向购买住房的关键劳动力提供1 万英镑/人的无息贷款[41]。

2004 年,SHI 计划被一个更为雄心勃勃的计划取代——关键劳动力居住计划(KWLP: The Key Worker Living Programme)。KWLP 扩大了关键劳动力的优惠购房范围,增加了可负担性住房的供应量。关键劳动力可以购买两种形式的新建住房:一是注册的私人社会房东提供的共有产权住房,二是政府和住房协会提供的购买权计划住房。政府可为关键劳动力提供750~100 000 英镑不等的贷款。另外,KWLP 还推出针对关键劳动力租赁优惠的中间市场租赁(Intermediate Renting)。中间市场租赁是指社会房东以高于社会住房租金但低于市场租金的价格出租住房给中低收入劳动力群体。KWLP 计划的最初预算为6.9 亿英镑,后来增加至7.25 亿英镑。

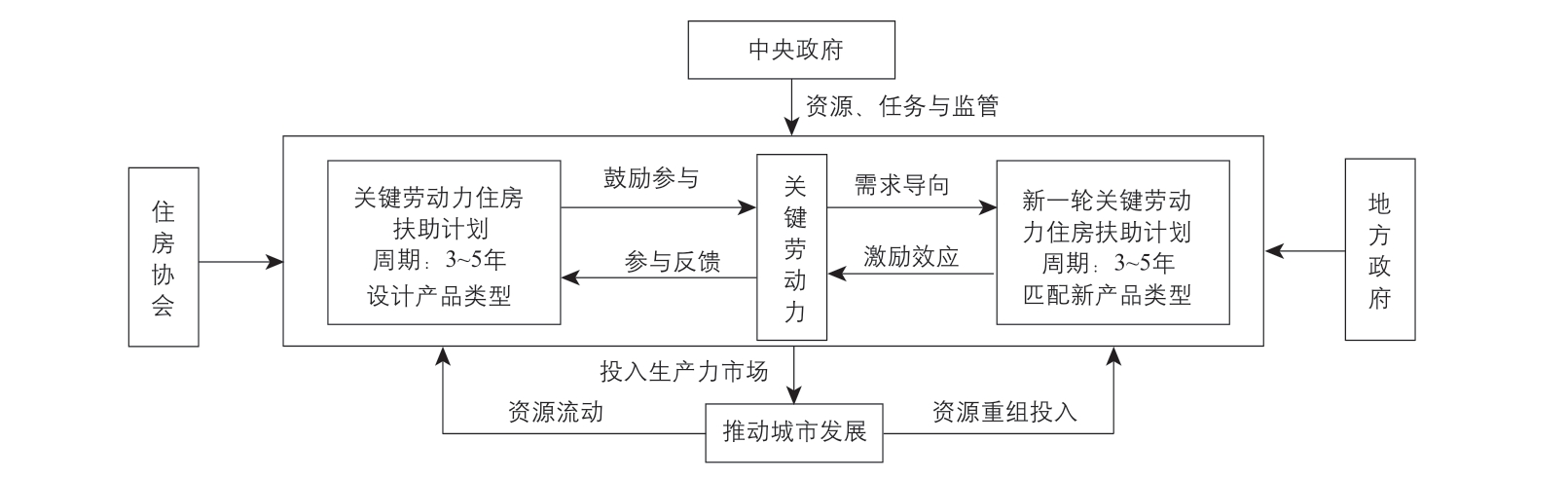

英国政府逐步探索出关键劳动力住房政策的滚动替代组合,每套政策组合的执行时长约3~5 年,并根据政策执行情况灵活调整下一套政策援助的产品类型。所有政策组合的内核通常是以需求为导向的分置股权贷款计划和以供给为导向的共有产权计划。2013—2020 年执行的是购房援助计划(Help to Buy),该计划推出一项创新的个人储蓄账户补贴(ISA: Individual Saving Account)计划,即政府为潜在购房者提供高达个人储蓄25%的补贴。

关键劳动力住房政策以滚动式替代的政策实施方式向中低收入群体提供住房援助(图2),虽然关键劳动力的标准仍然存在争议,但住房政策援助的实施范围和受益人群不断扩大。这反映出中低收入劳动力群体住房贫困问题的持续性以及关键劳动力住房政策获得的较高认可度。

图2 英国关键劳动力住房政策滚动式替代的实施方式

2.3 演变主导逻辑:阶梯式的体系建构和兼容性的市场架构

合理的住房政策设计可以有效降低城市中低收入群体的住房贫困问题[42]。英国关键劳动力住房政策既具有相对连续性又滚动更新,形成了层次错落、阶梯演进的住房帮扶体系,防止住房市场断裂的同时,可持续吸引和不断激励劳动力。

2.3.1 阶梯式的体系建构

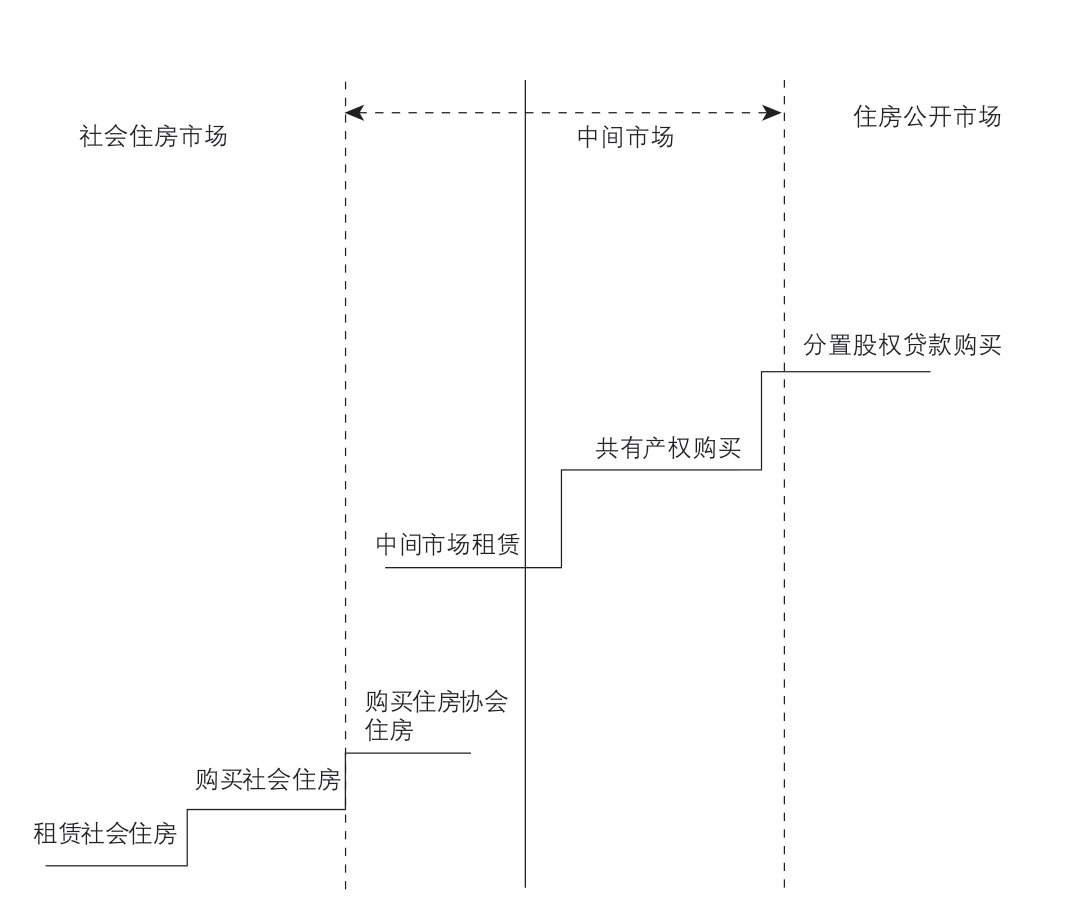

英国以分置股权贷款、共有产权、中间市场租赁形成了关键劳动力政策组合,帮助中低收入劳动力登上房产阶梯,缓解其住房贫困危机。

分置股权贷款政策的优势在于:一是通过提供传统抵押贷款之外的股权贷款,有效降低了购房首付资金,提高了低收入劳动力的购房支付能力;二是允许中低收入劳动力在公开市场选择住房,不用局限于固定的户型和地段;三是购房者购买整套住宅后,贷款可以作为该物业的第二项费用担保,金融机构更容易放贷。

享受共有产权政策的资格条件为年收入超过2.6 万英镑的已婚家庭和年收入超过3.03 万英镑的单亲家庭,加分条件为租住在地方政府或住房协会提供的住房中、在当地工作且身处社会基础部门关键岗位。共有产权政策允许中低收入劳动力阶梯式、分批次购买住房产权,扩大购房供给范围的同时,激励购房者持续投入劳动力市场。1990 年代末起,剩余的25%共有产权可以向住房协会申请,此部分产权不收取利息,购买者须逐步归还住房协会的借款,以赎回剩余的产权。共有产权是中低收入劳动力承担的金融风险与从公共补贴中获得最高性价比之间的一种平衡。

中间市场租赁政策明确要求,针对关键劳动力的中间市场租赁租金不得超过公开市场租金的80%,年租金的增幅限定为零售价格指数(RPI)上浮0.5%以内。

与之对应的是,社会住房购买权政策逐步转型,搭建了社会住房租赁(Cost Rent)、社会住房购买(RTB)、住房协会住房购买(Right to Acquire)共存的社会住房阶梯[43],与关键劳动力住房政策形成了交叉补贴支撑(图3)。

图3 英国构建的中低收入劳动力住房市场体系

2.3.2 兼容性的市场架构

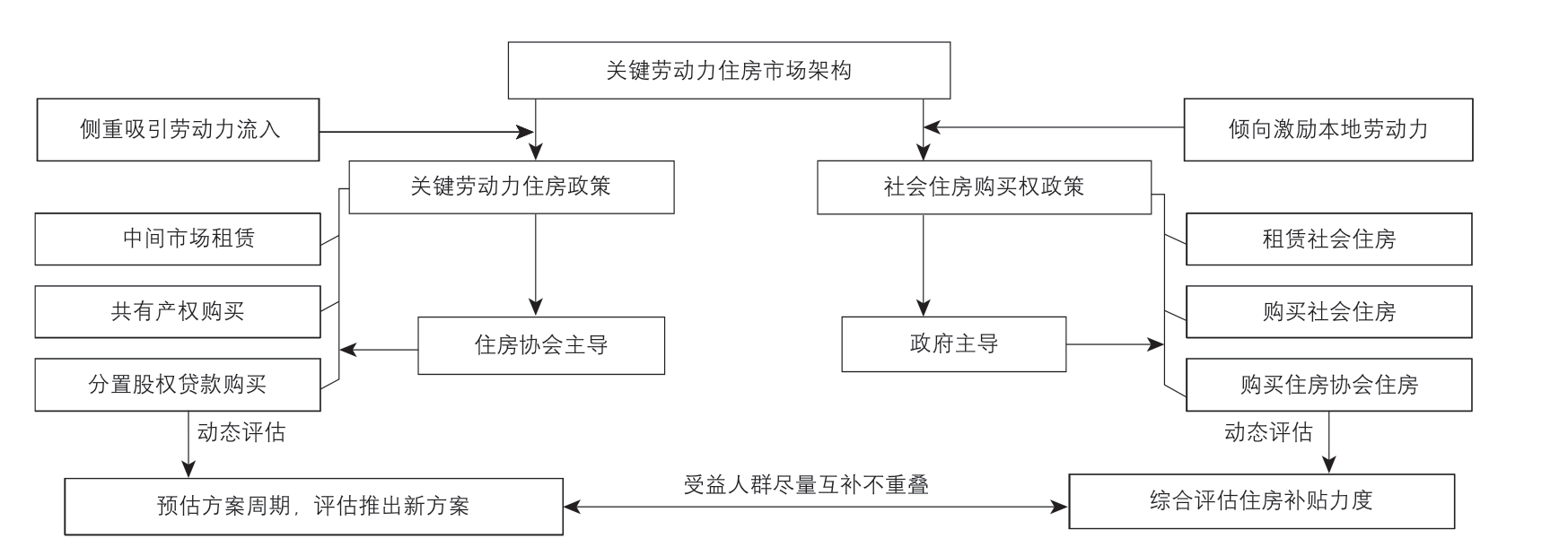

虽然新工党和保守党轮流执政造成资格条件和补贴比例不断变化,但总体来看,关键劳动力住房政策体系基本保持了相对稳定性。1980—1989 年,英国政府高额补贴社会住房购买权政策,关键劳动力住房政策开始兴起。1990—1999 年,购买权政策的社会住房出售量下降,政府收紧购买权政策,着力推广关键劳动力住房政策,加大对关键劳动力住房政策的补贴和扶持。2000—2009 年,社会住房购买权政策几近停滞,关键劳动力住房政策不断推出新方案。2010—2019 年,保守党政府不断提高购买权政策的折扣补贴①政府将购买权折扣的最高现金限额提高到7.5 万英镑(伦敦的最高折扣为10 万英镑),并按消费物价指数计算,最高折扣可以逐年提高。2014年1 月3 日,中央政府宣布将房屋最高折扣比例从60%提高到70%。《2012 年住房(购买权)(折扣限制)(英格兰)令》(SI 2012/734)、《2013年住房(购买权)(折扣限制)(英格兰)令》(SI 2013/677)、《2013—2014 年放松管制法案》、《2014 年房屋(购买权)(折扣限制)(英格兰)令》(SI 2014/1378)等多个法令支撑该政策实施。,重新振兴社会住房购买权政策,关键劳动力住房政策更新调整。1997 年金融危机和2006 年经济衰退使得银行融资困难,关键劳动力住房开发的交叉补贴减少,英国政府适当调整政策,帮助住房协会将未售出的房产转化为租金,并及时予以经济援助,增加新开发项目的资金,推进关键劳动力住房政策持续运行[44]。一系列中低收入劳动力住房援助政策,对劳动力市场产生持续性激励的同时,构建出具有兼容性的关键劳动力住房市场架构(图4)。

图4 兼容性的英国关键劳动力住房市场架构

2.4 政策演变评价:住房政策的制度空间需要进一步拓宽

关键劳动力住房政策体系是英国公共政策中非常重要的内容,其激励导向为劳动力投入生产市场提供了持续动力。1981 年,不从事经济活动(包括退休、病残)的社会租户比例为38.6%,2001 年降至33.5%[45]。进入21 世纪以来,关键劳动力住房政策对于市场发展的激励作用更是不容小觑[46]。

然而整体而言,英国关键劳动力住房政策未能显著改变住房政策作为英国福利国家“摇摇晃晃的支柱”的尴尬境地[47]。一是由于英国土地规划和建筑控制政策具有强限定性,加上英伦四岛三四百个地方政府的政策执行力度差异较大[48],导致关键劳动力住房政策的进一步实施受限,尤其是英国东南部的政策影响力较弱。二是该政策侧重于刺激住房需求,未能解决支付能力危机问题,不断增长的需求推高了房价,但没有相应地扩大住房供应和协助劳动力收入提升的配套措施。

3 对我国城市住房政策的启示

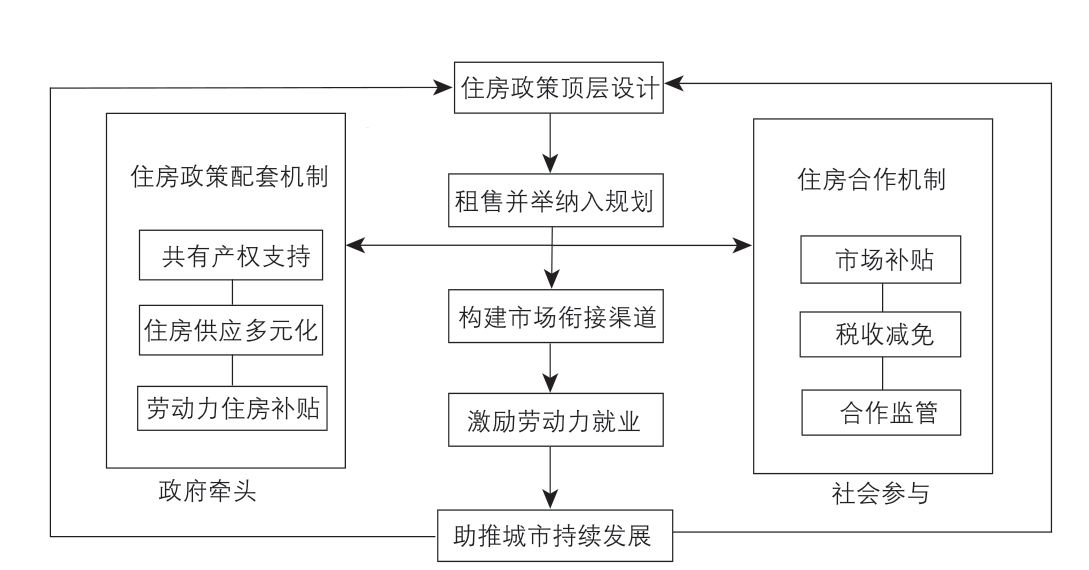

城市住房政策作为与民生息息相关的公共政策,其规划设计须与“国情”紧密贴合。自1978 年改革开放以来,我国住房政策已历经几次变革。国务院于1998 年公布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,鼓励全国范围内推行保障性住房政策,然而我国城市住房干预政策总体上以社会保障为目标,基于产权激励机制的调动相对不足。未来城市住房规划可以借鉴英国关键劳动力住房政策设计体系,深化住房政策作为社会资源再分配的基础性杠杆作用,撬动住房产权的激励潜力。英国关键劳动力住房政策设计体系对我国城市住房政策的启示如下(图5)。

图5 我国激励劳动力就业的住房政策框架设计

3.1 加强我国城市住房政策的顶层设计

英国关键劳动力住房政策从最初应对劳动力短缺的应急措施,发展为具有强健活力的体系化制度,很大程度上得力于其政策设计的科学性和有效性。英国关键劳动力住房政策体系依据当地城市实际状况不断调整更新,动态地适应国家社会的变化。

我国自1980 年代住房改革以来,住房政策涉及住房公积金、购房优惠、房租补贴、经济适用房或安居工程、廉租房等不同内容,但政策受益对象一般是具有城市本地户口的中低收入市民,长期以来城市新迁移的低收入劳动力群体未被纳入住房援助政策范围[49]。以农民工为主体的乡镇移民以及以大学毕业生为主体的知识移民基本被排斥在城市住房扶助政策之外,低收入劳动力群体住房贫困问题的负面效应已经在不同城市中渐露端倪[50]。

借鉴英国的经验,我国需要加强保障性住房政策的顶层设计,尝试建立租售并举、收入混合的保障性住房政策,构建与市场衔接的劳动力激励体系。可以考虑将一定比例的租售并举保障性住房纳入商品房社区规划,将城市低收入劳动力群体纳入目标对象,匹配保障性住房出售出租的准入和迁出机制,促进保障性住房的循环利用。地方政府的规划、住房、经济发展、社区安全、人才管理培训等职能部门需共同参与项目实施,为混合社区低收入劳动力群体提供培训、就业指导等援助服务,促进低收入劳动力群体通过混合社区项目尽可能地获得超出住房本身的效益,避免保障性住房成为社会排斥和贫困集中的区域。

3.2 设置系统性住房政策配套机制

英国政府通过规划嵌套式住房政策配套举措,开拓了分置股权贷款、共有产权、中间市场租赁等政策组合,辅之以资金补贴、利息补贴、税收优惠、收入补贴、贷款补贴等形式多样的住房补贴,形成了应对劳动力住房贫困危机的长效机制。我国可以参考设置系统性政策配套机制,尝试引入共有产权模式,整合并扩大消费与投资,拓宽住房的供应渠道,配置具有针对性的低收入劳动力住房补贴,促进低收入劳动力群体的住房需求与住房供应的结构平衡。

首先,可以考虑开展共有产权住房政策实验,即按比例投资建设共有产权房,政府投资部分主要用于购买和开发土地,剩余部分由开发商、金融机构、社会组织等配套投资,销售收入按比例再分配给投资者。政府可给予购房人一定的帮扶补贴优惠,购房人按照购买比例拥有房屋的共有产权,以促进劳动力本地化稳岗就业。

其次,开拓以低收入劳动力群体为补贴对象的住房补贴政策。在我国现有的户籍制度下,根据年龄、就业、工作年限、家庭情况等不同情形,设定符合当地实际情况的住房补贴标准,为非本地户口的低收入劳动力提供一定的住房补贴。根据劳动力收入、储蓄情况和住房类型,动态调整补贴额度和补贴限额,将劳动力的住房补贴嵌入商品房市场,治理劳动力住房贫困的同时,改善我国城市保障性住房供需不匹配的问题。

3.3 形成社会力量参与的住房合作机制

英国关键劳动力住房政策以非营利住房协会作为政策执行核心,全社会各种力量共同参与形成住房合作机制,政府、市场力量、非营利机构和普通市民之间互相协作、环环相扣,稳定推进政策的持续实施。由此可见,住房合作机制需要充分发挥自下而上的、民主协商的社区合作方式。我国可以尝试探索社会力量共同协作参与的低收入劳动力群体住房合作机制。政府宜逐步转变保障性住房直接供应者的角色,转以通过市场补贴和税收减免的形式,提供更温和、更间接、更市场化的帮扶援助。

此外,我国可以借鉴英国的监管模式,出台位阶较高的法律法规予以监管约束保障性住房政策的实施;赋予低收入劳动力群体作为保障性住房责任主体的权能,将保障性住房管理过程予以信息公开;设置专业管理机构予以监管,组建多方参与的监管体系,促进保障性住房的合理分配和妥善维护。

4 结论与讨论

近30 年来,英国关键劳动力住房政策始终以城市中低收入劳动力阶层为目标对象,政策设计符合中低收入劳动力群体特别是以男性劳动力为户主的家庭收入结构和行为习惯,采取多种援扶措施,助力其转化为中产阶级。英国关键劳动力住房政策体系有效改善了城市劳动力住房贫困的状况,构建了一整套吸引并留住中低收入劳动力群体的政策框架,促进城市持续稳定发展的同时,赢得了中低收入劳动力群体的广泛支持,增强了政府执政的认受性。

住房政策是一个涉及面非常宽泛的领域,政策的决策、出台和实施与一个国家所处时代的经济、政治、社会、思想意识等方面的状况息息相关。因劳动力市场构成以及更广泛的社会保障体制和文化背景结构等差异,不同的国家和地区解决方式方法各异。本文条分缕析地探究了英国关键劳动力政策体系的出台与执行的过程和影响,但全面考察政策实践的因果机制需要将住房政策放置于更广阔的社会背景下予以挖掘,这也是政策效应研究的未来方向。

劳动力的持续输入和稳健培养是城市可持续发展的重要推动力。科学的政策设计需要全面评估住房政策推出的风险和后果,包括住房补贴和税收减免对劳动力个体收入再分配的影响,保障性住房对主流住房市场的影响,保障性住房政策对公共财政和城市产业经济的影响等,以确保中低收入劳动力群体住房政策适应当地的城市生产发展需要。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 恩格斯.论住宅问题[M].北京: 人民出版社,2009: 239-334.

[2] ENGELS F.The condition of the working-class in England in 1844[M].London: George Allen &Unwin Ltd.,1892.

[3] 谷延方.英国农村劳动力转移与城市化:中世纪盛期及近代早期[M].北京: 中央编译出版社,2011.

[4] MONK S,WHITEHEAD C,eds.Making housing more affordable: the role of intermediate tenures[M].Blackwell Publishing Ltd,2010.

[5] MORRISON N.Reinterpreting the key worker problem within a university town: the case of Cambridge[J].The town planning review,2013,84(6): 721-742.

[6] MONK S.The “key worker” problem: the link between employment and housing[M]// Restructuring housing systems: from social to affordable housing?.New York: York Publishing Services,2000.

[7] POON J,GARRATT D.Evaluating UK housing policies to tackle housing affordability[J].International journal of housing markets and analysis,2012,5(3): 253-271.

[8] STEPHENS M,STEEN G.“Housing poverty” and income poverty in England and the Netherlands[J].Housing studies,2011,26(7/8): 1035-1057.

[9] GIBB K.Delivering affordable housing in the UK[M]// JONES C,WHITE M,DUNSE N,eds.Challenges of the housing economy: an international perspective.John Wiley &Sons,Ltd.,2012: 235-254.

[10] MORRISON N.Assessing the need for key-worker housing: a case study of Cambridge[J].Town planning review,2003,74(3): 281-300.

[11] MORRISON N.Key worker housing policies[J].International encyclopedia of housing and home,2012: 139-144.

[12] WILCOX S.UK Housing review 2002-2003[R].York: Joseph Rowntree Foundation,Chartered Institute of Housing and Council of Mortgage Lenders,2002: 91.

[13] STEELE A,TODD S.New developments for key worker housing in the UK[J].Structural survey,2004,22(4): 179-189.

[14] HILBER C,SCHÖNI O.Housing policies in the United Kingdom,Switzerland,and the United States: lessons learned[J].Cityscape,2016,18(3): 291-332.

[15] 陈燕,林炳耀.福利国家英国的住房政策[J].城市问题,2003(2): 73-76.

[16] 汪文雄,李进涛.英国的住房政策实践及启示[J].城市问题,2010(3):87-92.

[17] 颜莉.英国住房政策阶段性演进评析:对上海住房发展的启示[J].国际城市规划,2016,31(6): 74-80.DOI: 10.22217/upi.2014.178.

[18] 王兆宇.英国住房保障政策的历史、体系与借鉴[J].城市发展研究,2012,19(12): 134-139.

[19] 李晶.英国劳动力移民的住房政策及启示[J].国际城市规划,2010,25(5): 103-107,114.

[20] 高波,陈健,邹琳华.区域房价差异、劳动力流动与产业升级[J].经济研究,2012,47(1): 66-79.

[21] RILEY H E.Evolution in the worker’s housing since 1900[J].Monthly labor review,1958,81(8): 854-861.

[22] STEPHENS M,WHITEHEAD C,MUNRO M,eds.Lessons from the past,challenges for the future for housing policy: an evaluation of English housing policy 1975-2000[R].London: Office of the Deputy Prime Minister,2005.

[23] JONES C,MURIE A.The Right to Buy: analysis and evaluation of a housing policy[M].Oxford: Blackwell,2006.

[24] FORREST R,MURIE A.Selling the welfare state: the privatisation of public housing (2nd ed)[M].London: Routledge,1990.

[25] CLARKE A.Housing need in the United Kingdom[J].International encyclopedia of housing and home,2012,538-543.

[26] MALPASS P,MURIE A.Housing policy and practice (5th edition)[M].London: Macmillan.1999.

[27] HILLS J.Ends and means: the future roles of social housing in England[M].London: London School of Economics,2007.

[28] ELSINGA M,STEPHENS M,KNORR-SIEDOW T.The privatisation of social housing: three different pathways[J].Social housing in Europe,2014,389-413.

[29] LGA.Key workers and affordable housing[R].Local Government Association,2002.

[30] STEPHENS M,ed.Evaluation of Individual policies and technical report:evaluation of English housing policy 1975-2000[R].London: Office of the Deputy Prime Minister,2005.

[31] 万科企业股份有限公司.双城笔记——中英解决社会住房问题的思想火花[M].英国领事馆文化教育处,编.汕头: 汕头大学出版社,2007:200.

[32] MULLINS D.Competing institutional logics? local accountability and scale and efficiency in an expanding non-profit housing sector[J].Public policy and administration,2006,21(3): 6-24.

[33] SMYTH S.The privatisation of council housing: stock transfer and the struggle for accountable housing[J].Critical social policy,2013,33(1): 37-56.

[34] HODKINSON S.Housing regeneration and the private finance initiative in England: unstitching the neoliberal urban straitjacket[J].Antipode,2011,43(2): 358-383.

[35] MULLINS D,MURIE A.Housing policy in the UK[M].Palgrave Macmillan,2006.

[36] HUGHES D,LOWE S.Social housing law and policy[M].London:Butterworths,1995: 35.

[37] BOOTH P,CROOK A,eds.Low cost home ownership: an evaluation of housing policy under the Conservatives[M].Gower,Aldershot,1986.

[38] Department for Communities and Local Government.Delivering affordable housing[R].London: DCLG,2006: 14.

[39] Office of the Deputy Prime Minister.The communities plan[R].London:ODPM,2003.

[40] RACO M.Key worker housing,welfare reform and the new spatial policy in England[J].Regional studies,2008,42(5): 737-751.

[41] WEAVER M.Loans top-up for Starter Homes Initiative[N].The Guardian,2001-09-05.

[42] 吴开泽,陈琳.落脚大都市:广州新市民住房贫困研究[J].复旦公共行政评论,2018(1): 152-175.

[43] KING P.Housing policy transformed: the right to buy and the desire to own[M].Bristol: The Policy Press,2010.

[44] SCHWARTZ A.The credit crunch and subsidized low-income housing:the UK and US experience compared[J].Journal of housing and the built environment,2001,26(3): 353-374.

[45] MONK S.Understanding the demand for social housing in the United Kingdom[J].International journal of housing markets and analysis,2009,2(1): 21-38.

[46] CLARK W,CLAPHAM D,GIBB K,eds.The Sage handbook of housing studies[M].London: Sage,2012.

[47] MALPASS P.The wobbly pillar? housing and the British postwar welfare state[J].Journal of social policy,2003,32(4): 589-606.

[48] OECD.Better regulation in Europe: United Kingdom[M].Paris: OECD Publish,2010.

[49] 李斌.社会排斥理论与中国城市住房改革制度[J].社会科学研究,2002(3): 106-110.

[50] 任焰,梁宏.资本主导与社会主导——“珠三角”农民工居住状况分析[J].人口研究,2009,33(2): 92-101.