引言

随着人们对生态环境问题的日益关注,河流生态修复成为许多国家的优先发展事项[1]。欧洲德语系国家最早开始了河流近自然恢复的研究,随后被美国、日本、韩国等国引入并进一步发展。“近自然河流治理”(Naturnähere Wasserwirtschaft)概念由德国学者塞弗特(Seifert)于1938 年提出,此概念是指在完成传统河流治理任务的基础上,使河流达到接近自然并保持景观美且经济实用的一种治理方案[2]。1950 年代德国正式创立“近自然河流治理工程学”,提出河流整治需符合植物化与生命化的特征,即工程治理要与河流的自我恢复能力相融合,提倡将植物栽植引入治河工程[3]。1962 年美国生态学家奥德姆(Odum)首次提出“生态工程”一词,并将其定义为“人类运用少量辅助能对以自然能为主的系统进行的环境控制”[4],其后又指出生态工程是人对自然的管理,通过与自然的“协作”弥补传统工程的不足。奥德姆的理念而后逐渐得到欧洲各国的认可,如德国、瑞士和奥地利等国相继开展了针对生态工程技术的研究,并将其运用到河流生态治理中。其中德国、瑞士在1970 年代以恢复河流生态系统为目的实施了近自然恢复工程,通过拆除混凝土堤岸、种植树木和设计蛇形河道等措施,使河流恢复至接近自然的状态。德国将此工程手法称之为“重新自然化”(Naturnahe),瑞士则称之为“近自然工法”(Naturnaher Wasserbau),两种手法均强调自然性,但非景观性[5]。而后,随着景观生态学理论的发展,施吕特(Schlueter)认为河流的近自然恢复不仅要满足人类对其开发利用的需求,还要维护河流的生态多样性[6]。对此,1980 年代奥地利重新思考河流治理方针,以保护生物栖息地为目的启动了河流生态修复工程。此后,欧美各国河流近自然恢复研究范围朝着多角度延伸与扩展:1983年宾德等(Binder et al.)指出河流治理过程需充分考虑水力学与地貌学的基本规律,传统水利与河流近自然恢复在目的和治理方式上存在差异[7];1985 年霍曼(Hohmann)把河岸植被视为具有多种小生态环境的多层结构,强调注重工程治理与自然景观的和谐性[8];1989 年帕布斯特(Pabst)提出河流的自然性要依靠自然力去恢复[3];1992 年霍曼和科诺尔德(Hohmann &Konold)指出,近自然河流治理不仅要减少人为干预,还要努力维护河流生境的多样性和生态系统的平衡,使其逐渐恢复至自然状态[8]。在亚洲地区,1980 年代初,日本率先学习借鉴欧洲的自然型河流修复工艺并根据本国河流情况进行了改良,此方法的运用虽取得一定成效,但仍以治水功能为主[9]。1987 年在“建设美丽国土”政策的推动下,日本建设省通过开展“河流沿岸空间整备技术开发与研究”(河川水辺空間整備技術の開発と研究),设立了滨河整备中心(リバーフロント整備センター),之后相继开展了“多自然型河川工法”的研究与推广,包括河川环境研究、多自然型河川再生、自然共生河川和自然再生项目制度化等,成为同期东亚河流生态环境治理的引领国家[10]。1980 年代末,“自然型河川”这一概念被首次引介至韩国。1990 年代,韩国以恢复河流原貌为目标实施了“自然型河川净化”项目(俗称“自然亲和型”河川运动)[11],在传统治水理念的基础上引入了近自然恢复理念治理河流,代表性案例如良才川、乌山川等净化项目,至此开启了河流近自然恢复的进程。经过30多年的河流近自然恢复的实践探索,韩国城市和农渔村的河流生态治理事业不断发展[12],韩国各界对城市河流近自然恢复理念也有了新的认识,认为它是人类活动与自然融合的一种社会现象,在科学治水的前提下,需综合考虑自然生态、历史人文、旅游规划和城市空间等领域的协同治理,并努力维持城市生态系统的平衡与稳定[13-15]。

我国的河流生态修复研究起步较晚,早期研究侧重于河流水体污染引起的水质恶化、生物资源减少以及生物群落变化等,这种仅靠治理污染水环境的修复理念不足以实现河流生态系统的自我维持[16]。随着河流近自然理念的引入,国内学者围绕河流生态修复进行了相关研究,其中较具代表性的是1999 年刘树坤在“大水利”理论中对河流近自然理念的论述,他认为河流生态治理应强调流域综合管理与协调,并注重发挥水的资源功能、环境功能和生态功能[17]。之后,我国生态学与水力学的学者基于国内外相关研究成果,提出了一系列近自然河流恢复概念和理论,如高甲荣等提出了近自然河流治理的原则、模式和应用界限[18],董哲仁提出了“生态水工学”的概念和理论框架[19],杨海军等详细介绍了河流生态修复的内容与方法[20],王沛芳等提出了五位一体的城市水生态系统建设模式[21]等。2005 年以后,河流生态修复研究由早期的理论探讨、框架建构转向具体的修复方法、技术手段和提升策略等[22]。例如:袁兴中等以重庆市澎溪河为例,提出了适用于河/库岸带界面生态设计的“NMSRMC”策略及技术框架[23];南军虎等以江西金沙溪截弯段为例,验证了生物栖息地经自然化改造后对提升鱼类生存空间产生的显著效果[24];俞孔坚针对大面积的水生态修复,提出了道法自然的景观提升策略与实践路径[25]等。但总体来看,目前我国国内河流近自然恢复大多数着眼于中小城市局部河段的专项实践研究,以多学科、多领域交叉融合推动大范围流域内的近自然恢复研究较为有限。

1 研究背景

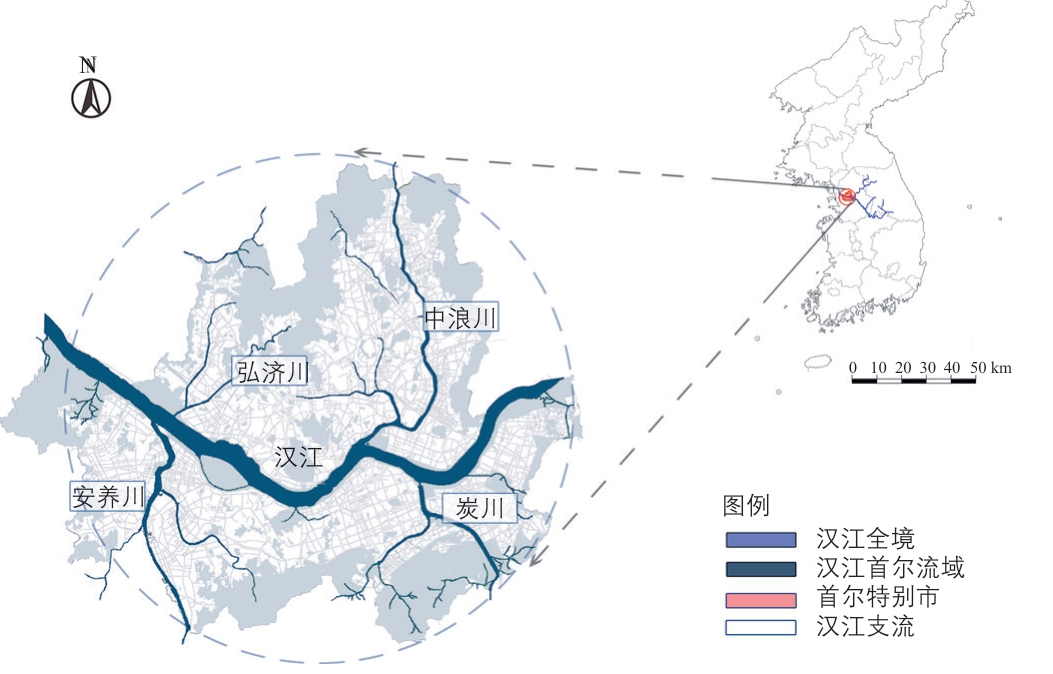

汉江发源于江原道太白市俭龙沼,全长481.7 km,江宽0.6~1.2 km,是韩国第一大河。汉江干流自东向西横贯朝鲜半岛,境内与698 条支流相连,流域面积达2.6 万km2,相当于韩国10 万km2 国土面积的26%。汉江流经首尔市境内的长度约41.5 km,途经11 个自治区(人口约1 790 万,占全国总人口的35%),是韩国最大的城市开放空间,也是连接陆地生态系统与海洋生态系统的纽带[26](图1)。

图1 汉江在首尔市的区位

1960 年代韩国进入国土大开发时期,因渠化河道、大兴水坝和沿江高速公路等工程,汉江的生态系统遭到严重破坏[27]。政府实施《汉江综合开发项目(1961—1979)》后,汉江的生态环境虽有所改善[28],但仍是为满足防洪、灌溉、水运等需求,忽略了河流的自然属性及其与市民生活的关系[29-30]。进入1980 年代,由于首尔市城市人口和交通需求迅猛增长,汉江边开展了大规模铺路建桥、公寓开发等项目,这些项目虽在一定程度上缓解了人地矛盾,但进一步破坏了原本脆弱的生态环境[31]。为了缓解这一矛盾,首尔市以申办1986 年亚运会和1988 年奥运会为契机,制定了《汉江综合二次开发项目(1980—1986)》,通过在江边兴建奥林匹克大道、体育设施、游乐场、停车场和污水处理厂等项目,使得公共基础设施状况大为改观,为市民提供了娱乐休闲的空间[32]。这些成果在初期受到市民的广泛赞誉,但是项目实施数年后,沿江交通拥堵、水质恶化和景观风貌损毁等问题层出不穷,尤其在蚕室地区和新谷地区设置的水中洑①水中洑(수중보)指为确保用水或调节河流水位而设置的横跨河流的截水设施。其与大坝的作用相似,但与大坝相比,一般规模较小。近年来,水中洑的设置导致水质污染、河道受阻等问题,韩国环境专家对此提出批评并发起了拆除水中洑的运动。,导致汉江河床固化、水深加深,过去广泛形成的沙滩和滨水植被带消失殆尽,这种因占用河流用地改变其结构与功能的治理方式致使汉江生态环境及空间断裂进一步恶化[33]。为了实现首尔汉江生态环境与社会经济的可持续发展,1980 年代末,河流专家就恢复城市河流自然性的必要性达成共识,并提出了明确的治理方向。自此,首尔汉江流域开始了30 余年的近自然恢复历程。

2 首尔汉江流域近自然恢复轨迹

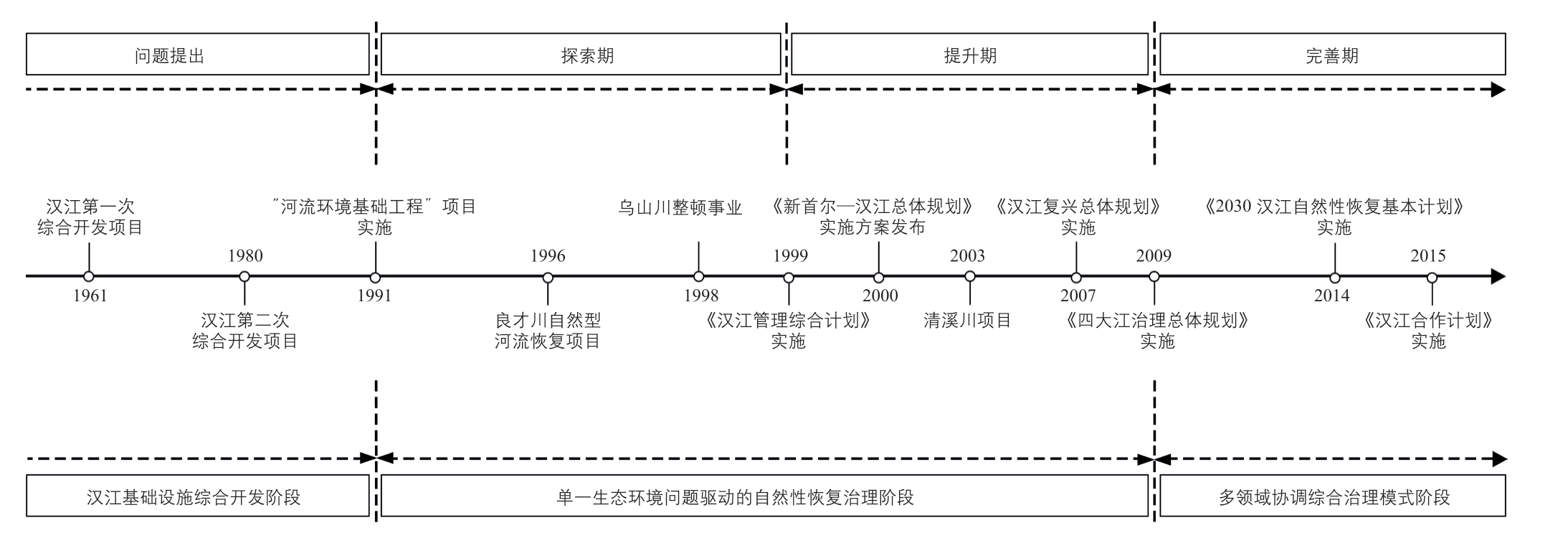

自1980 年代末以来,首尔汉江流域近自然恢复的治理理念随着时代变迁几经发展,治理内容也在不断拓展与细化。依据文献调查研究,笔者将其恢复实践轨迹大致分为探索期(1991—1999 年)、提升期(1999—2009 年)和完善期(2009 年至今)三个阶段(图2)。

图2 首尔汉江流域近自然恢复轨迹图

2.1 探索期

1991 年由韩国国土交通部与建设技术研究院共同完成的“河流环境基础工程项目”首次把国外先进的河流环境管理技术和自然型河川工艺引入韩国,并以此推动了自然型河川的环境管理程序和技术研发工作[33],其中包括“自然型河川工艺发展研究”(韩国环境部,1995)和“自然型河川整治方案研究”(首尔市政开发研究院,1996)等课题[34]。此外,由韩国建设技术研究院独立承担的“G-7”课题(韩国环境部,1996)开发了适合韩国的自然型河流工艺[35]。G-7 课题以首尔市良才川为例实施了韩国首个自然型河流恢复项目,但该项目对恢复河流自然性的理解并不充分,主要强调河流空间性、景观性和亲水性功能,治理停留在“河流公园”期[32,36]。1998 年由国土交通部主管的乌山川整顿事业开启了新的探索,该事业不是以造景为目的的河流公园项目,而是把焦点放在恢复动植物的栖息地空间上,在韩国国内产生了深远影响。之后全国各地方自治团体纷纷响应,围绕生物栖息地重塑开展了河流再自然化治理,首尔市的典型成功案例包括牛耳川、城北川和良才川的果川段等。恢复动植物栖息地这一河流治理理念的推广,使以人为中心的“公园河”向以自然为中心的“生态河”迈进了一步,激励治河工程师们尝试扩展河流近自然恢复事业的内涵。

2.2 提升期

探索期的修复对象基本上以汉江单条支流为主,1999 年首尔市以流域为单位制定了《汉江管理综合计划》,将流域分为五大片区②五大片区:东北圈(包括芦原区、道峰区、中浪区、广津区、城东区、东大门区、城北区、江北区);东南区(包括瑞草区、江南区、松坡区、江东区);西南区(包括铜雀区、冠岳区、衿川区、永登浦区、九老区、阳川区、江南区);西北区(包括恩平区、麻浦区、西大门区);市中心区(包括钟路区、中区、龙山区)。,提出加强区域联动、协同推进河流生态治理,开启了流域生态环境治理的进程[37]。进入21 世纪后,随着国民生活水平和环境意识的提高,要求建设绿色汉江的呼声愈发强烈。2000 年,《新首尔—汉江总体规划》发布,规划提出转变治理思路(由滨河开发转向滨水开发),打造河流自然性恢复与市民利用相协调的生态治理模式[38]。2003 年首尔市本着人与自然为核心的理念,结合水文、地理、文化等要素,实施了清溪川复原项目。依据清溪川的地理特征,该项目将其划分为上游、中游、下游三大区间进行主题规划:上游以城市风貌展示为主,中游着重体现城市与自然共生理念,下游把构建完整的生态系统作为首要任务。通过设置高低水位护岸区等方式,清溪川为多种生物提供了栖息空间,形成了较为稳定的生态系统食物链[39]。但是作为都市风貌型的清溪川,其区位特征限制了河流生态系统的健康发展,例如:土地资源特性限制了纵向与横向连续性的恢复;截水墙的设置抑制了地下水的流动;阶梯式河床破坏了河流的孔隙空间,导致微小生物无法栖息;长期依靠机械动能维持水量,高额管理费难以维系其运行等。韩国学界认识到,将城市覆盖河①覆盖河(복개하천)指上游全部或部分被混凝土结构覆盖的城市河流。恢复到人类干预前的原始状态即回归自然很难实现。由此,优化城市空间布局、合理开发河流空间、减少人为干预与破坏以及积极引导河流自身发展成为恢复城市河流健康生态系统的共识。2007 年,韩国环境部以“复苏与创新”为基调制定了《汉江复兴总体规划》,这是继1986 年汉江综合开发项目结束后的第一个水环境综合发展项目。该项目指出恢复汉江自然生境的同时,提出通过优化城市空间布局实现首尔城市面貌的革新。通过构建河流空间与滨水开放空间的融合,打造亲水功能、利水功能与治水功能相融合的治理范式,以恢复城市发展活力,提升首尔全球城市的竞争力[40-41]。

2.3 完善期

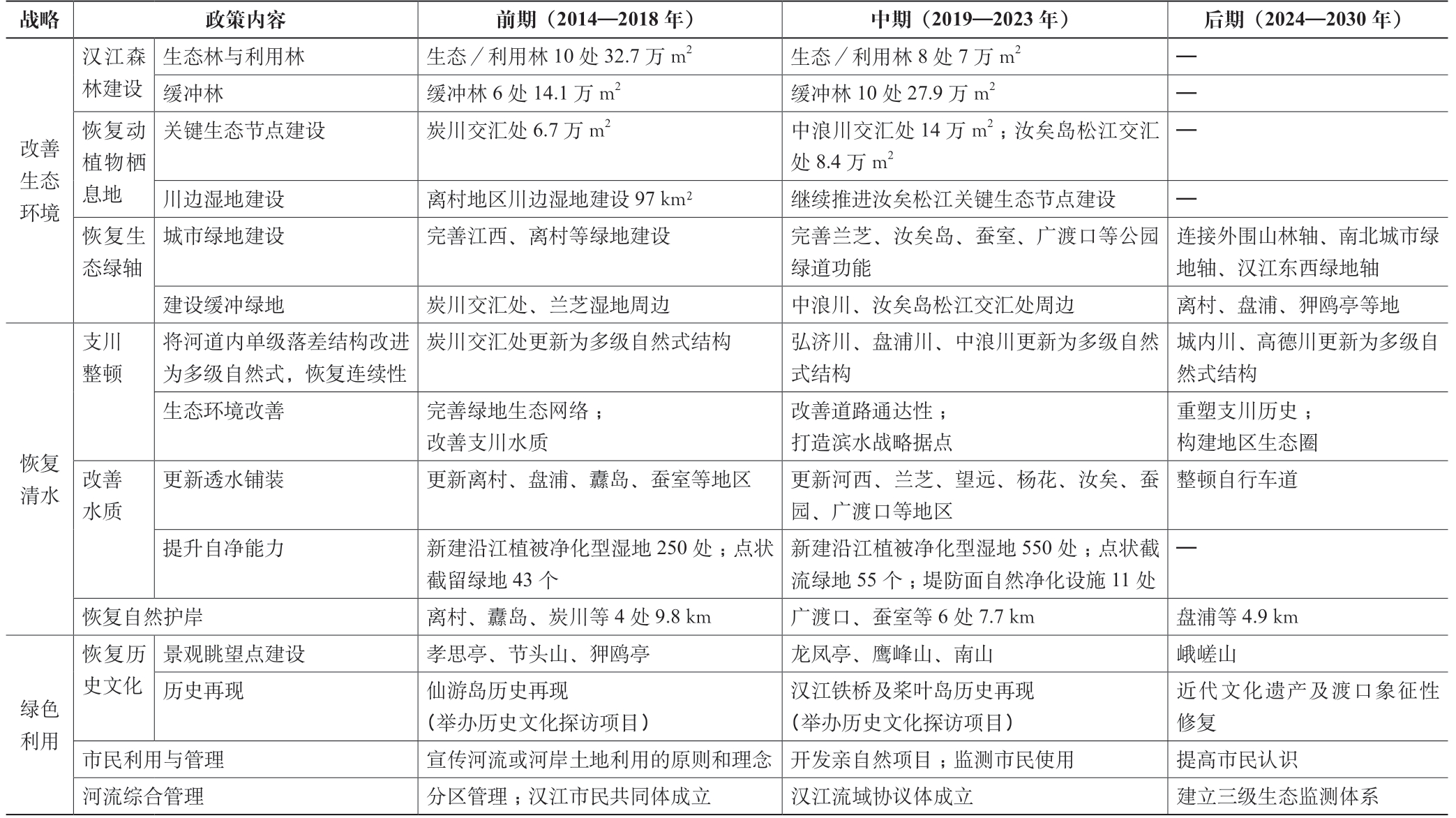

早期的河流治理项目往往由单一问题驱动,形式简单、强调效率,而2009 年以来韩国实施的河流治理策略则更全面且大规模。2009 年韩国国土海洋部联合环境部、文化体育观光部等多部门以“应对气候变化、人类与自然共生、区域均衡发展、构建绿色增长基础、国土再创造”为目标确立了《四大江治理总体规划》,要求在确保防洪和水资源安全的前提下,各部门根据“年制计划”联动推进河流自然性恢复,将河流改造成集生活、休闲、旅游、文化和绿色健康为一体的多功能综合空间[42]。2014 年首尔市为使因盲目开发而受损的汉江恢复为自然之河,提出“美好的生命共同体,希望的汉江”的口号,并制定了《2030 汉江自然性恢复基本计划》(下称《基本计划》)。《基本计划》以改善生态环境、恢复清水、绿色利用等三大战略为导向,包含9 项政策课题和20 个实施课题组,具体分三个阶段有序推进[43](表1)。下文笔者以《基本计划》为例,对首尔汉江流域的近自然修复计划进行解读,重点介绍生态系统构建、支流整顿以及主要工程措施等,进而分析近自然理念的多领域协同综合治理模式。

表1 《2030 汉江自然性恢复基本计划》主要内容

注:生态林在水边,旨在涵养水源;利用林位于河岸区,可用作亲水活动场所;缓冲林位于沿岸区,是城市道路与利用林之间的隔离绿化带。三者距水源的距离依次增大。

资料来源:作者根据参考文献[43-44]绘制

3 《2030 汉江自然性恢复基本计划》策略及环境效应分析

3.1 生态系统构建

3.1.1 流域尺度生态系统构建

河流生态系统是动态、开放、连续的,有其典型的四维时空结构和服务功能[45],上游至下游的生态系统功能会因人为或自然因素的干扰而发生变化。汉江流域首尔段上游由于蚕室水中洑的设置切断了中上游的纵向连续性,导致水位变化消失,鱼类迁移受阻,生物栖息空间受损;下游新谷水中洑的设置切断了中下游的纵向连续性,导致河口区的生态系统遭到破坏,出现了河口水域生态系统退化、河口环流模式异常、缺氧环境加剧以及沉积物细粒化等问题。因此,《基本计划》指出,汉江的生态系统恢复不是局部河道的研究,而是在流域范围内通过恢复纵向、横向、竖向和时空等尺度的连续性,实现构建汉江生命共同体的愿景。计划拆除水中洑结构,恢复汉江上、中、下游的连续性(图3)。考虑到首尔整个流域的纵向连通性,需疏通部分因水量减少造成干涸与断流的支流河段,并拆除或改善弘济川、盘浦川、中浪川、炭川、城内川和高德川等6 处支流交汇处的落差工结构,促成流域内河道形成自然蜿蜒、深浅起伏、缓急有序的纵向一体化结构。横向上,混凝土护岸建成后,阻断了水域—陆地的横向连通,导致河岸带的能量流动、物质循环和信息传递受损,出现湿地退化、植物群落破坏和动植物栖息地缩减等问题。对此,需拆除混凝土护岸恢复成自然或自然型护岸,利用河流自然水位波动(洪水漫溢与回落)恢复河岸带的生物多样性和横向滩槽格局。已修复护岸片区(完成于提升期《2007 汉江复兴总体规划》)的生态潜力相对较高,但从现阶段看,需在站位更高的生态视角持续优化生态系统,将其建成汉江的关键生态节点,以保护并扩大动植物栖息地的范围。

图3 首尔汉江流域尺度生态系统构建分析图

资料来源:作者根据《2030 汉江自然性恢复基本计划》绘制

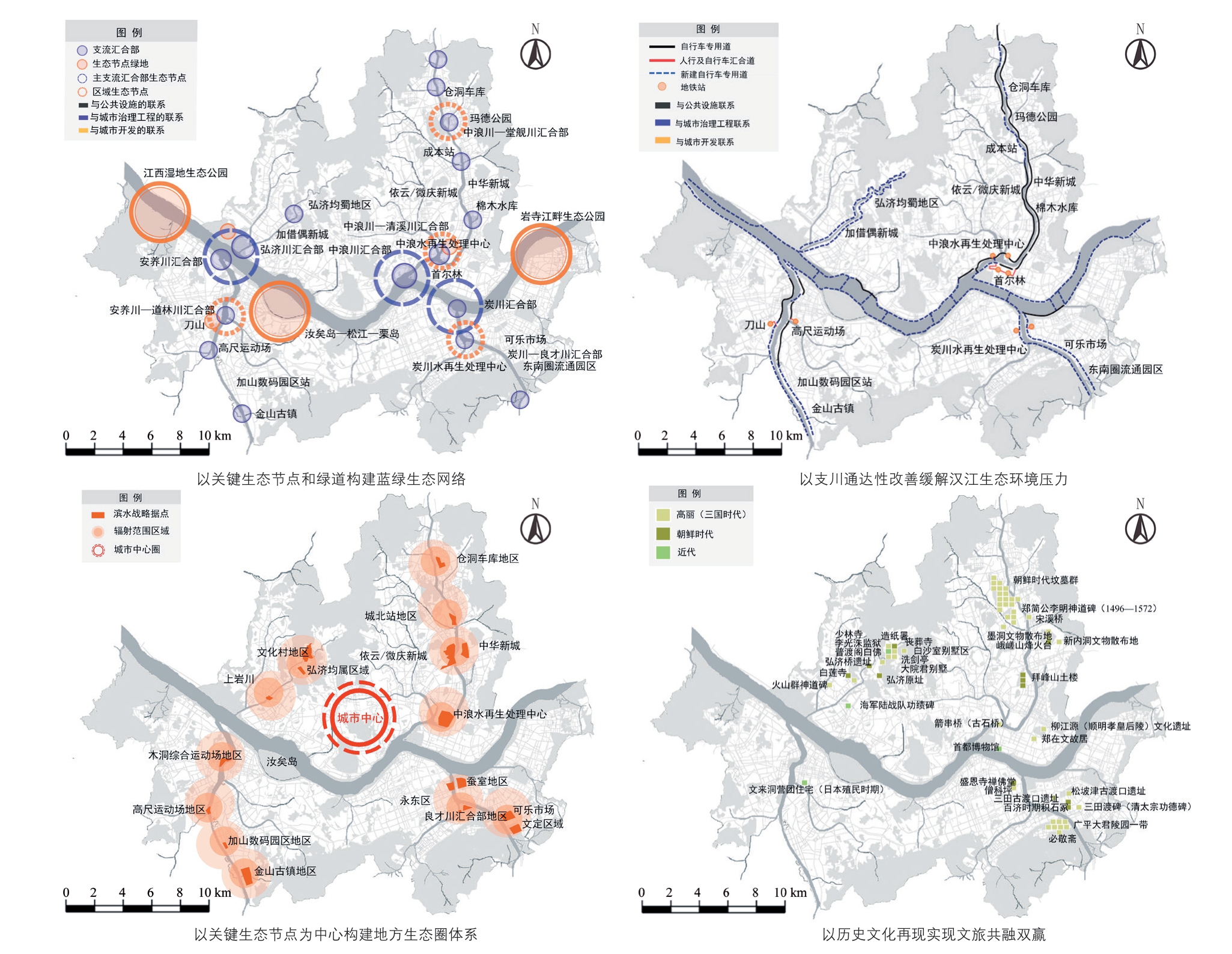

此外,与河流相连的其他生态系统将通过物质、能量等交换造成河流生态系统的退化[46]。因此,加强城市绿地系统建设、改善支川生态环境,将有助于提升汉江生态系统的稳定性、连续性和可持续性。《基本计划》提出,首先以首尔市外围山林轴为主线,将环形森林绿地轴线上断裂的公园绿地联系起来,与首尔东西绿轴和南北绿轴构筑起“一环一横两纵”的山—水—林城市绿地景观格局。其次为确保首尔东西绿轴的连续性,结合在建城市更新项目、步行绿道项目和汉江森林项目,连接麻谷、龙山等滨水地区的大型城市公园,发展离村、盘浦、狎鸥亭、黑石、纛岛等腹地的缓冲绿地,并加强兰芝、汝矣岛、蚕室、广渡口等临近公园的绿道建设。最后通过绿地织补、湿地恢复和生态廊道建设等策略加强汉江内外关键生态节点间的联系,构建起动植物栖息与迁徙的生态廊道,范围包括支川交汇处、生态景观保护区、生态公园和河口长航湿地保护区。支流生态环境的改善则主要着眼于绿地生态网络构建、城市基础设施整顿、河道水量恢复、水质改善、滨水空间利用和水文化构建等方面。事实上,上述汉江自然性恢复的实践单元是在大时空尺度下制定的策略,短期内很难实现其目标。因此《基本计划》提出建立利用与保护的科学管理制度和三级生态监测体系,对河流生态系统恢复过程的动态性、复杂性和多元性进行科学管理与适应性调整,从而有效降低恢复过程的不确定性和风险损失。其中三级监测体系包括:预期监测(anticipatory monitoring),在初始规划阶段预测恢复的可能性;基线监测(baseline monitoring),在恢复实施阶段精确监测当前的恢复状态,并将其作为前后恢复成果对比的基准数据;后续监测(follow-up monitoring),在实施后的成果恢复验证阶段进行的监测[47]。

3.1.2 人文生态系统构建

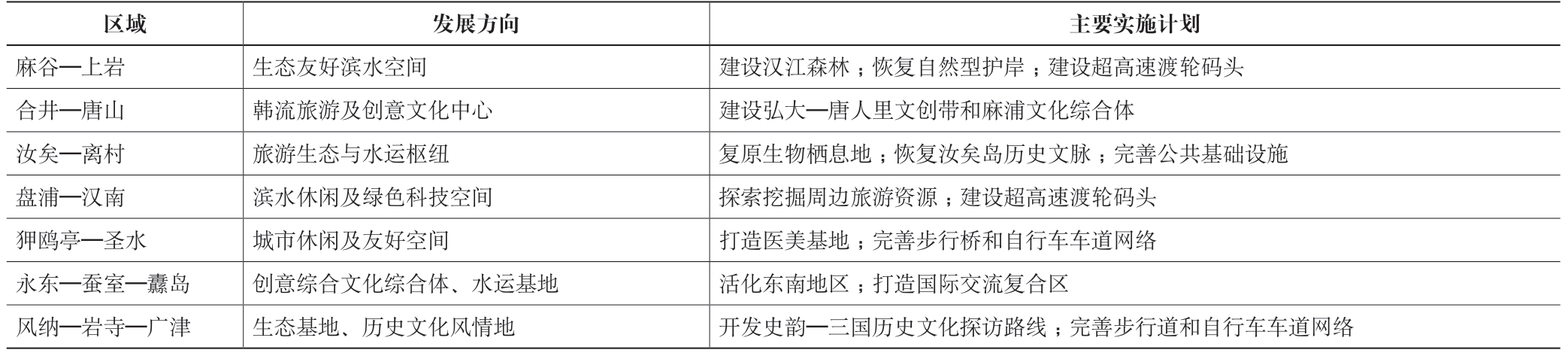

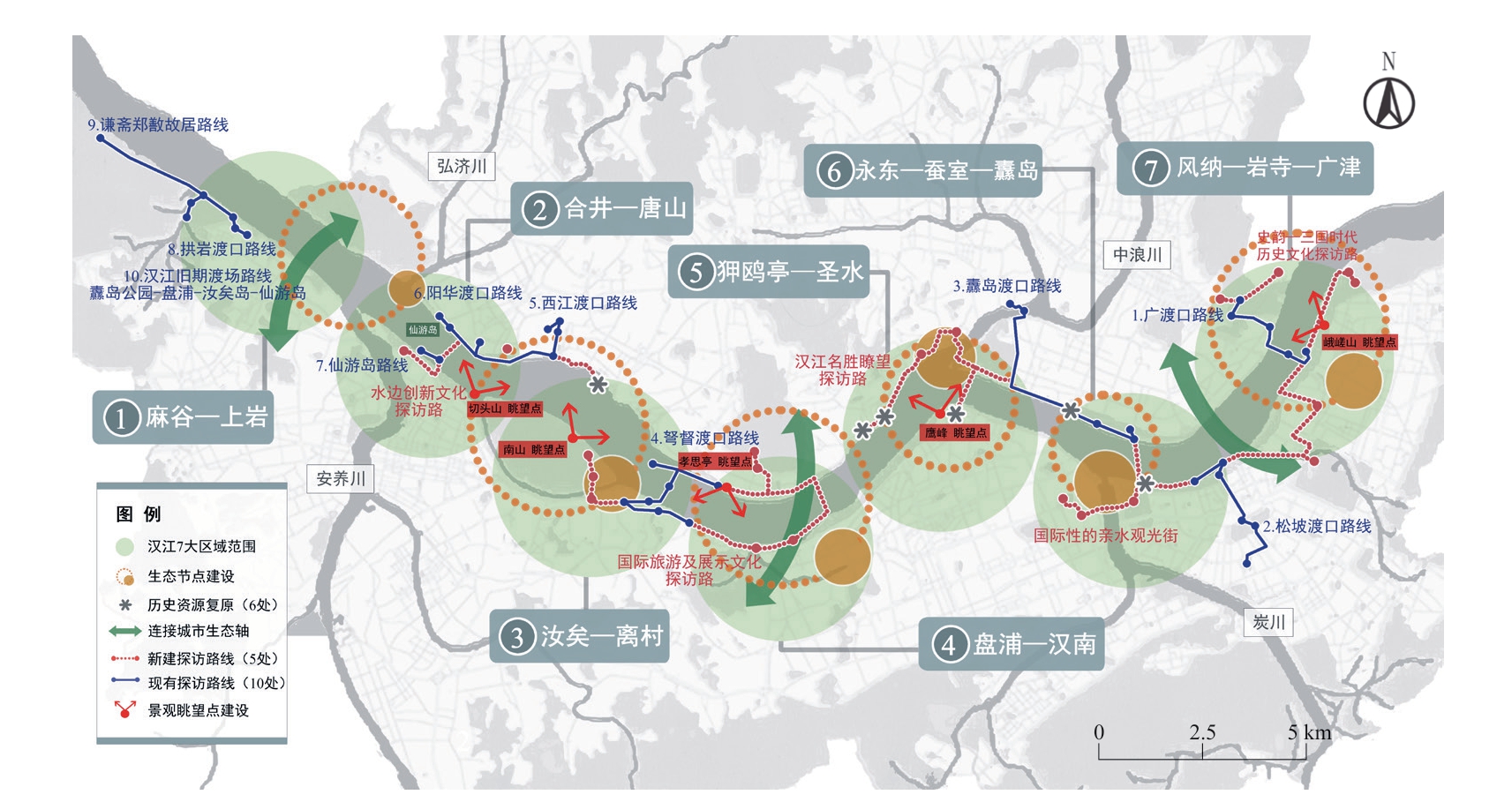

城市河流的近自然恢复不仅要恢复受损的自然生境,还包括历史性、文化性和社会性领域[48]。《基本计划》提出通过关键生态节点与川边湿地的建设,为历史文化遗产和景观眺望点的恢复搭建自然载体,以突出山水生态和谐的空间布局(图4)。在此背景下,2015 年首尔市以汝矣岛为中心,利用汉江的旅游资源,结合《基本计划》与国土交通部河流计划制定了“汉江自然性恢复和旅游资源化推进方案”,即《2015 汉江合作计划》。该计划以4 大板块12 项管理原则为核心,内容与《基本计划》保持了一致性和连续性[14]。(1)自然性板块:首先统筹推进城市绿地网络规划,利用城市绿道与水系串联起分散式的绿地,其次注重协调生态恢复与市民利用,针对国内外游客扩大运营自然性探访项目。(2)土地利用板块:将首尔汉江流域划分为7 大区域进行特殊化构建(表2),具体范围为汉江及两岸0.5~1 km以内的滨水国有土地(面积约82 km²,占首尔市总面积的13.5%);充分挖掘汉江历史故事,恢复其古渡文化(麻浦渡口、三田渡口、蠹岛渡口)和古亭眺望点(孝思亭、狎鸥亭、龙凤亭)等历史资源;在已运营的“汉江历史旅游十大探访路线”的基础上,新增5 条探访路线(约26 km),将首尔的临水空间串联成重要的历史文化环城路。(3)通达性板块:首先通过将部分路段地下化,提升被汽车专用道、堤坝切断的临江通达性;其次新增汉江公园出入口、改扩建自行车道、增加水上交通工具,打通水边—陆上的旅游通道;最后将汉江生态治理规划与周边城市规划和再开发项目联系起来,提升区域整体发展水平。(4)城市景观板块:在规定的江边天际线高度管理范围内,实行多样化、均衡化的天际线设计,取消35 层建筑高度限制;将切头山、南山、鹰峰和峨嵯山的主要开放景区设为“自然眺望优秀管理区”,打造成眺望景观与自然游憩的综合空间。

表2 首尔汉江流域七大区域发展方向及主要计划

资料来源:作者根据参考文献[14]绘制

图4 首尔汉江人文生态系统构建分析图

资料来源:作者根据《汉江自然性恢复与旅游资源化推进方案》绘制

3.2 支流整顿

中浪川、安养川、炭川、弘济川是汉江最具代表性的支流,贯穿首尔四大生活圈(东北圈、西南圈、东南圈、西北圈)。四大支流生态环境的改善和高质量发展关系到首尔汉江流域生态系统的整体性、系统性与稳定性。对此,首先,在构建蓝绿空间网络方面,以四大支川交汇处、小河川交汇处等关键生态节点为枢纽,通过新建绿地斑块、完善绿道等措施将森林、河道与公园绿地串联起来,构建起首尔市的蓝绿生态网络[49]。此外,针对城市基础设施用地(水再生中心、地铁车辆段、蓄滞洪区、能源设施地)进行自然生态环境空间整治,将有搬迁整治动向的项目地建成复合型生态公园,通过关键生态节点的联系,提高生物多样性,促进区域生态功能的提升。其次,在改善交通通达性方面,计划逐步分离步行道与自行车道,将地铁站、公交站等公共交通设施与河道设施联系起来,形成“汉江—支川—地铁站”的自行车车行网络,以提高支川市民探访量,缓解首都圈汉江的生态环境压力。另外,均衡布置每条河流的通道设施类型(堤坝楼梯、桥梁楼梯、步行天桥、地下通道等),对持续老化或环境不佳的通道设施进行拆除整治,并将大型堤坝上的高速公路地下化,上部修建步行绿道直达河岸,满足居民亲近自然的需求,同时让出动植物的生命通道。再次,在构建城市生态圈方面,在支川毗邻地区挖掘有开发潜力的用地(基础设施搬迁地、低使用率的公共设施和河边闲置用地),将其打造为区域性的战略滨水据点,形成以河流为中心、与现有中心区相连的地方生态圈体系。此外,将地方沿河两岸的市民利用空间(道路、广场、停车场和附属建筑)结合水循环绿色基础设施进行建设,实现城市生态系统的良性循环。最后,在推进水文化建设方面,将支川沿线分布的特色水文化资源与周边绿地串联成一本“行走的历史教科书”,利用故事情节探寻三国(高句丽、白济和新罗)时代—朝鲜时代—近代的历史足迹,实现支川文化复兴与旅游资源活化的双赢(图5)。

图5 首尔汉江流域支流整顿规划分析图

资料来源:作者根据参考文献[51]绘制

3.3 主要工程策略

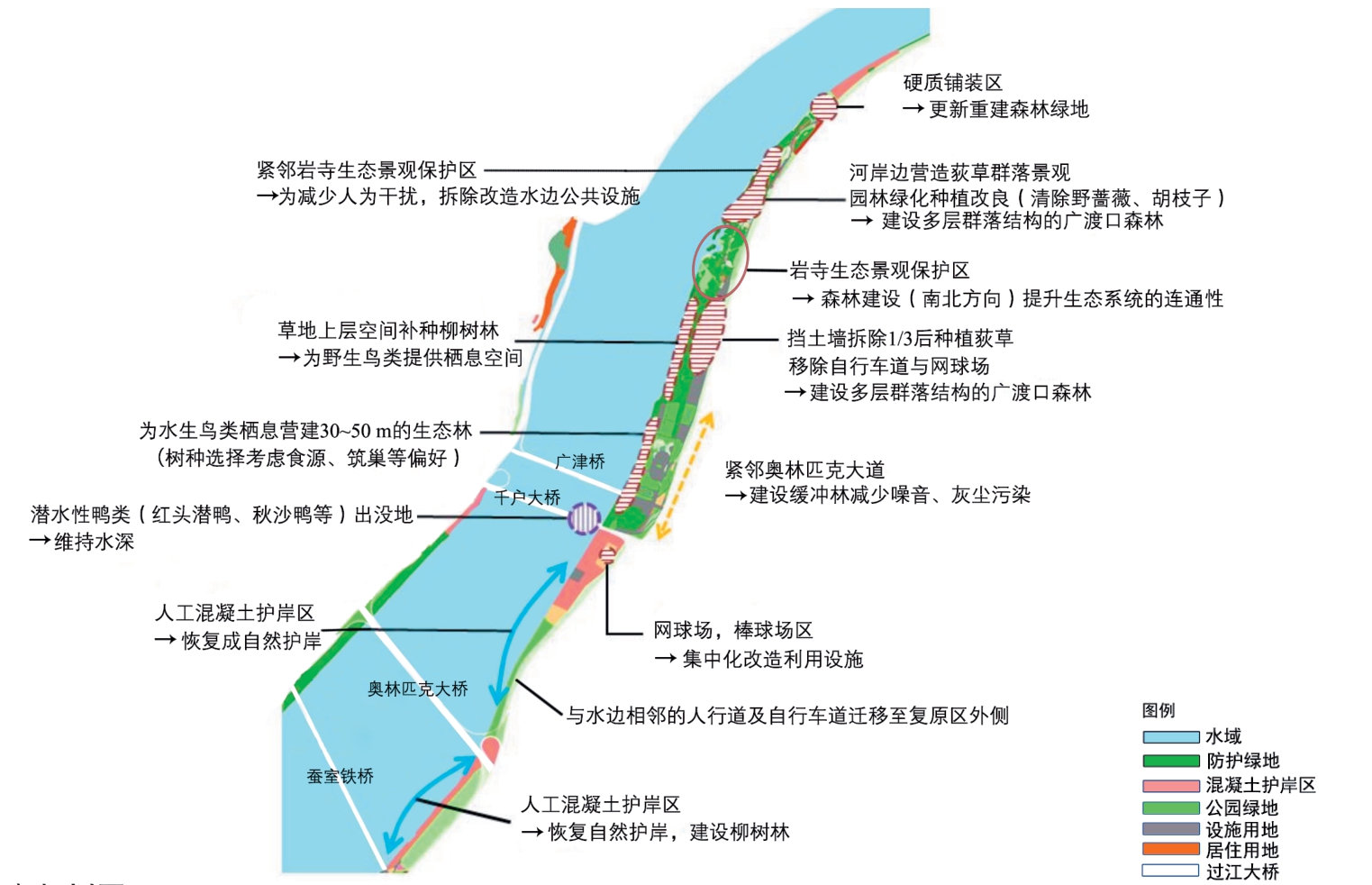

3.3.1 汉江森林建设

汉江的公共利用空间与保护区、复原区之间缺少缓冲区,导致生物栖息活动受到严重干扰。项目计划新建汉江森林(面积约104.7 万m2)全线贯通沿江各公园,筑牢保护区与复原区的生态安全屏障。依据目前江边沿岸植被现状选定8 处营建地,其中广渡口是汉江森林建设的优先示范区[43]。该区紧邻岩寺洞生态景观保护区,计划采用生态林(水边区)、利用林(河岸区)、缓冲林(沿路区)的组合种植模式建设汉江森林,实现与岩寺洞生态景观保护区的生态联系(图6)。

图6 汉江森林(广渡口)规划图

资料来源:作者根据参考文献[49]绘制

3.3.2 自然护岸恢复

依据汉江各区段水文特征、河势规律和岸坡稳定性等因素,对汉江的自然护岸恢复实施了差异化方案。剖面A 与剖面B 位于炭川河段,坡度为1 ∶5~1 ∶10,计划通过拆除现存挡土墙,组合种植香蒲、荻草和芦苇等湿生草本植物形成稳定的植被群落带,同时结合柔性护岸材料(散置多孔自然石、粗木质残体、栖木及铺设植生草垫)进行柔性河岸空间塑造,为水生昆虫、鱼虾蟹和鸭禽类的繁衍栖息提供场所;剖面C 与剖面D 位于汉江河段,地形起伏较大,通过地形整理将边坡坡度从1 ∶2 降至1 ∶3~1 ∶5,塑造出自然缓坡[50](图7)。此外,由于潮汐水位高程常年在3.5~4.5 m 范围波动,考虑水文变化对岸坡稳定性的影响,混凝土砌块除鱼巢砌块下部结构外全部拆除,并且铺设自然砾石带以减轻对河岸的冲刷。植物群落配置主要以耐水湿植物为主,构建出湿地草甸植物带—湿地灌草丛植物带—湿地疏林草地植物带的多带群落结构。这不仅为动植物创造了栖息藏匿的空间,还实现了固岸防水土流失、阻拦降解污染物、微气候调节和景观美化等功能。

图7 汉江不同河段生态护岸剖面分析图

资料来源:作者根据参考文献[52]绘制

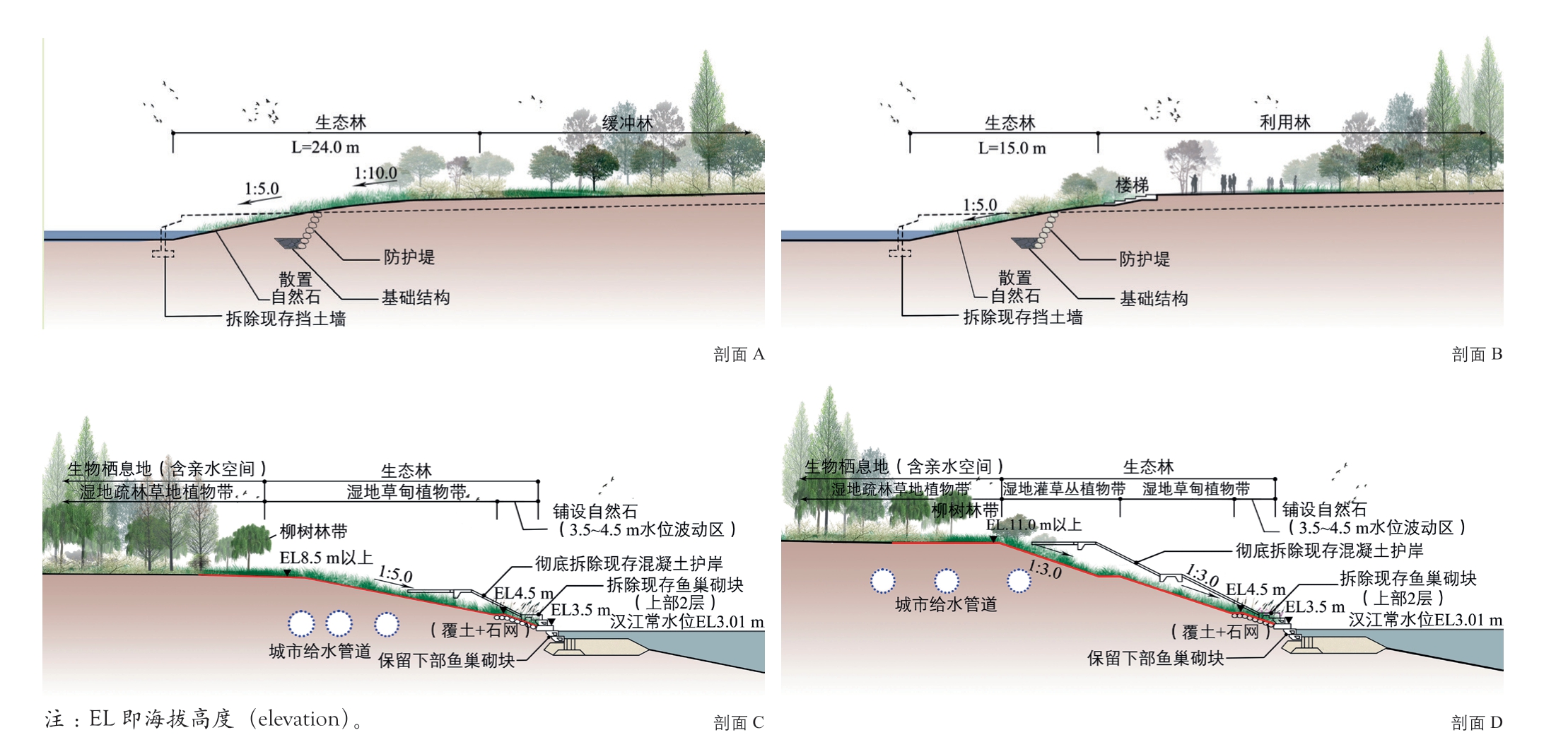

3.3.3 生物栖息地恢复

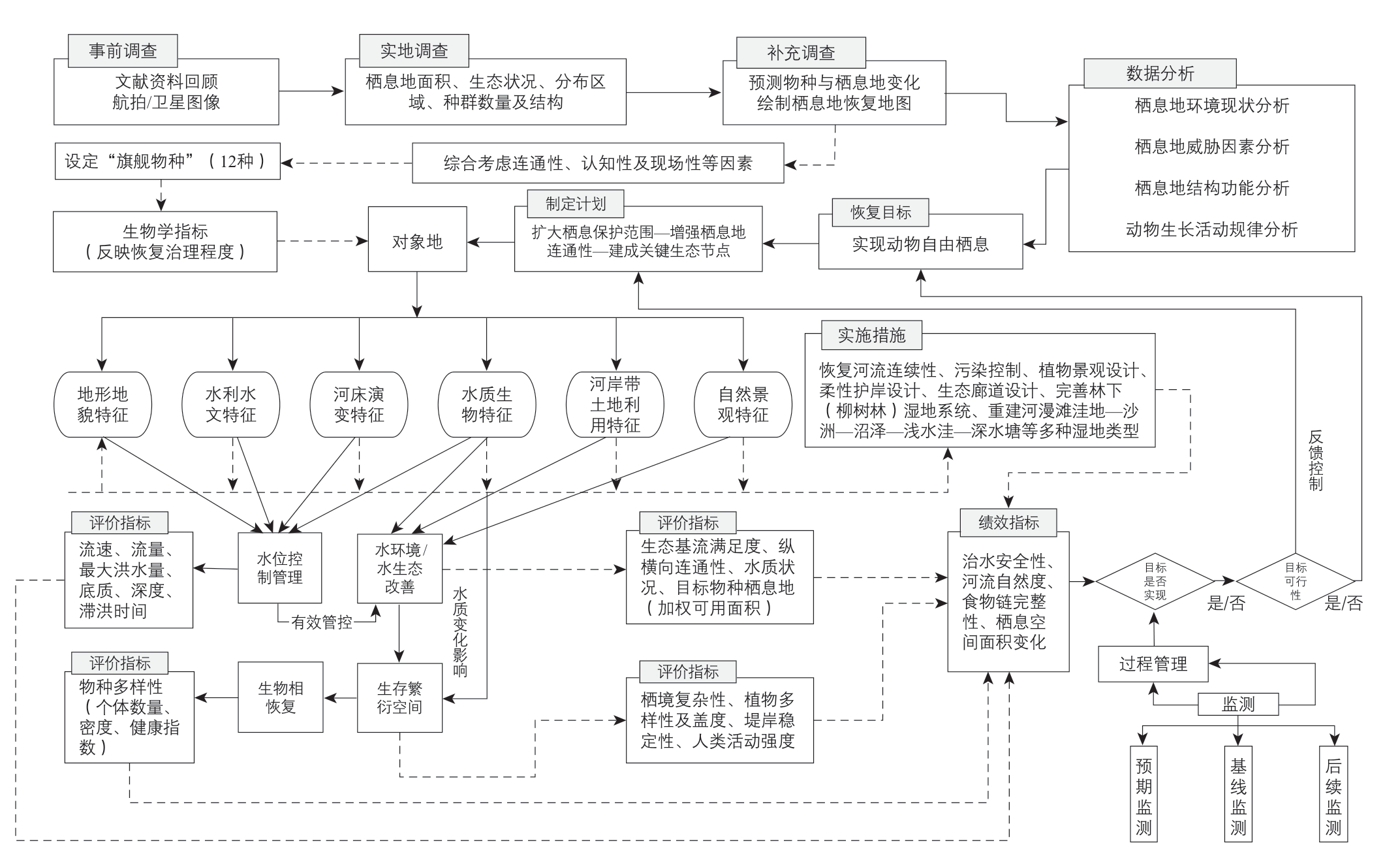

《2012 汉江生态系统调查研究》数据显示,汉江自然保护动物与濒危物种的种群数量持续减少且分布不匀,主要集中在首尔汉江上游(八堂水坝附近)、河口下游(新谷水中洑下游)和支川河道,中游较少[51]。为实现物种在上中下游的自由迁徙与栖息,将采取生态调查→数据分析→治理恢复→指标评价→反馈控制的路径恢复栖息地空间的连续性(图8)。此路径中提出设定“旗舰物种”作为恢复区的生物学指标,主要以该区代表性物种的栖息和繁衍状况反映生态系统恢复的程度。实施策略上,在对前期试点项目的环境现状、威胁因素、植物群落结构和野生动物生长活动规律分析的基础上,扩大栖息地保护范围,增强空间连通性,以实现人与动物的和谐共生。计划拆除人工护岸,依靠河流自身复原力诱导河漫滩形成,并恢复重建河漫滩洼地—沙洲—沼泽—浅水洼—深水塘等多种湿地类型,实现物质能量循环、食物链维持、栖息空间改善等多种生态功能;计划通过继续完善柳树林植物群落结构,结合林下湿地—植被净化型湿地—生物洼地等湿地建设,实现洪水流量调节、沉积物截留和生物多样性等功能;计划拆除河岸内利用率较低的足球场、停车场等公共设施,与现有水渠联系起来建成稻田湿地,为水生软体类、环节类、节肢类和两栖类提供栖息地;实施江边道路地下化工程,加强生态连续性。最后,为最大限度地减少人为干扰,在野生动植物栖息地、迁徙通道等重点保护区实行自然年休制,年休期间限制公众踏足;并成立专门的研究和反馈机制,构建野生动植物栖息地的保护与监测体系。

图8 首尔汉江生物栖息地恢复技术路线图

3.3.4 水质改善

由于水质恶化,汉江两岸的鸟类、两栖类和鱼类的多样性出现锐减[47],为使汉江水质达到可戏水的目标,首先,利用工程技术手段在首尔市4 个水再生中心(兰芝、炭川、中浪、西南)对污水进行深度处理后排放,并将流入支川的合流制管渠改为分流制管渠。其次,采取生态修复技术恢复功能退化的支川河流潜流层,提升河道自净能力。支川通过复原蛇形化河道、自然型护岸及生态河床等措施,在满足河流潜流交换基本生境的前提下,生态河床复原注重浅滩—深槽交替结构的设计,以提高地表水—地下水间的水力梯度、潜流层的厚度和土壤水利传导率,促进潜流层的能量流动,加速分解代谢重金属及其他污染物。最后为防止地表污染物流入河流,河堤内部硬质铺装更新为高透水性铺装,一方面加速促进地表径流下渗,减少雨水径流污染,达到净化水质的作用,另一方面维护土壤与地下水间的生态平衡功能。此外,江边新建植被净化型湿地,利用其物理沉降、静置消解和吸附过滤等功能,防止有毒有害物体流入河体污染河流。

3.3.5 利用与保护协调的河流管理

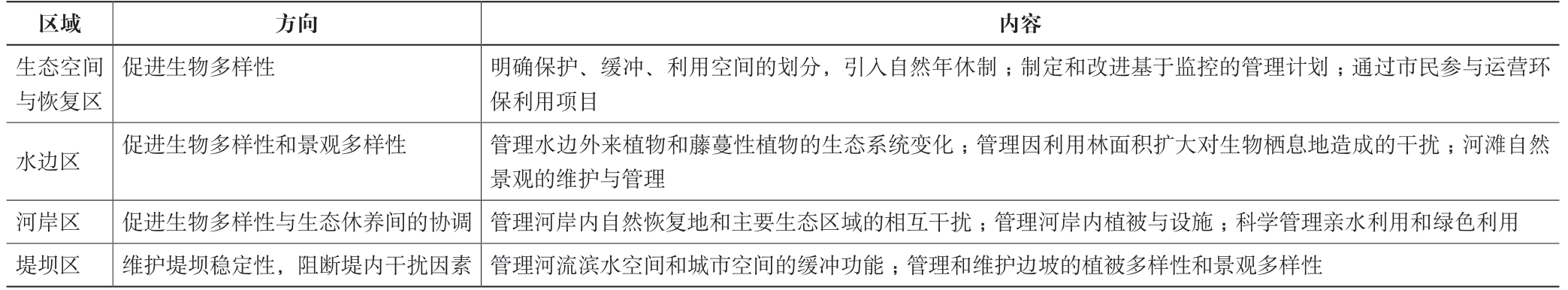

为了确保《基本计划》各项自然性恢复目标的实现,针对保护区、恢复区和市民利用空间的范围和内容进行科学规划与管理。目前,汉江生态保护区分为“拉姆萨尔湿地”保护区、生态景观保护区和候鸟保护区。通过对恢复重建后的生态系统保护程度分析,将其划分为三大圈域,即生态保护圈域、生态恢复圈域和利用体验圈域,并将管理范围细化为生态空间与恢复区、水边区、河岸区、堤坝区等四个区域(表3)。另外,在汉江生态系统管理和保护过程中,以市民为中心的汉江社会合作社在参与性监测评估与管理汉江自然性恢复方面发挥了重要作用,它的建立克服了以纵向行政为主导的治理方式的不足,实现了全民参与的横向管理网络。

表3 河流管理的方向与内容

资料来源:作者根据参考文献[47]绘制

3.4 综合环境效应分析

河流的自然性恢复是个复杂且漫长的过程,现在整体评估《基本计划》的实施结果还为时过早,但阶段性评估对中远期的规划实施与优化调整起到至关重要的作用。

3.4.1 生态环境效应

笔者通过2018 年9 月11 日韩国新闻中心举行的以“汉江自然性恢复事业评价及未来发展方案”为主题的论坛获悉,自2014 年制定《基本计划》以来,汉江生态环境显著改善[52]。截至2020 年,汉江森林项目完成总目标面积的71.5%(种植树木约108 万株),目前呈现出层次分明的乔灌草垂直结构,但林荫化程度因栽植时间较短,尚未形成。另据《2020 汉江公园白皮书》显示[53],已恢复的自然型护岸及川边湿地不仅延伸了滨水生态缓冲带,而且扩大了动植物栖息的空间。水质改善方面,通过定点观测,亲水区①根据韩国2011 年4 月30 日颁布实施的《关于亲水区域利用的特别法》规定,国家河流(流域面积在50~200 km²[城市人口达20 万人以上]或流域面积超200 km²以上的河流、多功能水库下游、流经上水源保护区和国立公园的河流)区域边界至两岸2 km 范围内的区域为亲水区,该区域可以综合开发居住、商业、产业、文化、旅游和休闲等设施。每毫升蓝藻细胞数从2015 年的15.55 万下降到2017 年的2 315,水源地每毫升蓝藻细胞数从2015 年的8 830 下降到2017 年的951。随着水质的改善,鱼类的种群和数量从2014 年开始持续增加。此外,江西、兰芝和岩寺洞江畔湿地公园的水禽物种数量和种群也有所增加。

3.4.2 社会经济效应

首尔市汉江事业本部统计数据显示[54],优先改造地“汝矣—离村”地区的访问人数从2016 年的2 481 万人增至2018 年的3 027 万人,主题节庆和教育活动达上千场,直接创收达110 亿美元。这与治理前大部分访客专注于市内免税店、明洞等地观光购物形成鲜明对比。另外,临江道路通达性改善后,汉江公园内的自行车使用者数以每年约80 万的速度增加(2018 年达1 755 万人次);自行车冲撞行人的事故也呈下降趋势(从2014 年的253 件减少至2018 年的136件),减少近一半左右。但访问量的增加也使环境承载力与探访量之间的矛盾凸显,据统计,2015—2017 年间汉江公园的垃圾量以每年12%比例递增(2015 年为3 806 吨、2016年为4 265 吨、2017 年为4 832 吨),这对恢复后的生态环境承载力构成严重威胁。因此,生态环境改善释放的红利必须充分考虑地区环境承载力和恢复重建后的综合管理能力。但随着《基本计划》中远期支川地区间的协同恢复治理,加之政府合理的人口回流政策引导,首都地区的人口和经济活动将被疏解至首都地区以外,汉江流域首尔圈的生态环境压力将得到缓解。

4 启示

世界城市河流治理的趋势已从单一治水理念转向对自然性恢复、洪水管理和增强经济活力等的整合,汉江近自然恢复是在高度城市化背景下对受损的城市河流进行的系统性修复,其规模庞大,意义深远。按照时间和目标任务,前期工作基本完成且取得了预期成效,其治理理念、实施方案和制度保障可为我国城市河流近自然恢复工作提供借鉴,主要包括以下四个方面。

4.1 谋划近自然综合治理思路

汉江近自然恢复不是单纯的河道线性自然化,它是综合考虑自然生态、社会经济和人文历史等背景下的生命体恢复。目前我国河流近自然恢复大多着眼于中小城市局部河段的专项实践研究,缺乏多学科跨领域协同推动大流域范围的近自然治理相关研究与实践。究其原因,主要在于目前国内缺乏应用实践的基础:一是缺乏对现代流域治理的科学认识和强制管理制度,二是缺少跨领域跨部门的综合管理机构;三是现有政策法规难以协调流域内各方利益;四是各相关主体(包括政府部门、研究学者和规划设计师)之间缺乏合作,存在沟通壁垒。

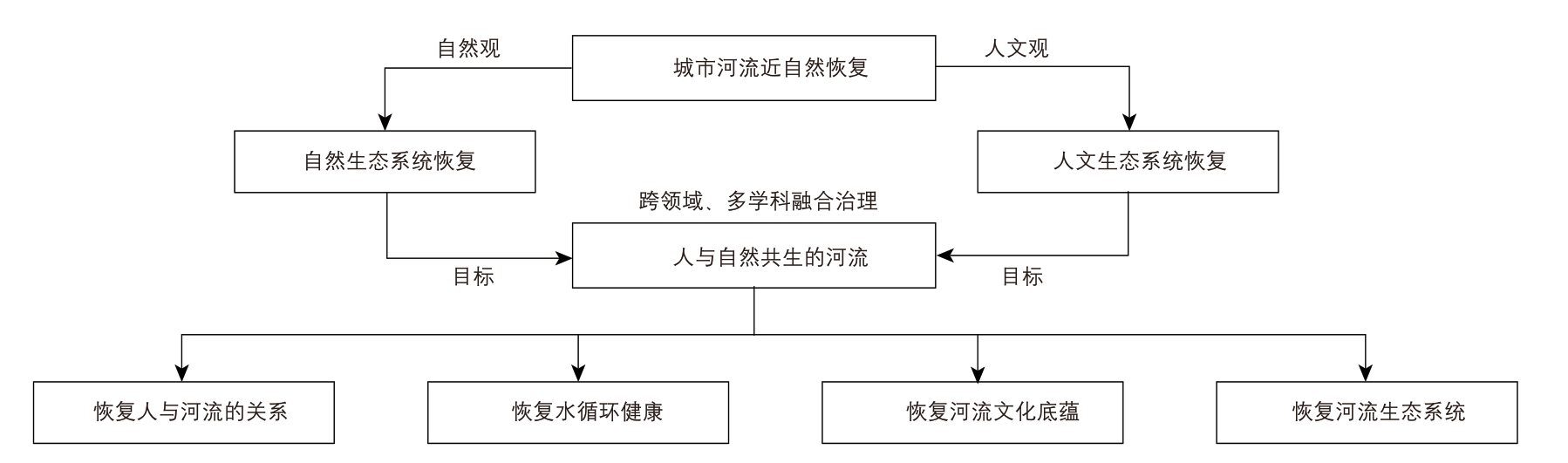

为适应我国加快生态文明建设的需求,应根据我国河流水系特征及所在城市定位,融合生态环境、城市空间、景观再生、历史人文和社会经济等领域知识,建立符合中国特色的城市河流近自然综合治理模式(图9)。具体而言:(1)坚持生态优先,强化河流和城市生态环境要素分析,构建稳定的城市绿色生态系统;(2)转变河流管理方式,在不损害生态系统可持续性的前提下,平衡水、土地与城市空间等相关资源,最大化国民经济和社会福利,同时保持与水资源相关利益者之间的协调管理;(3)对城市河流的自然属性与人文属性同等重视,利用河流与周边区域的自然景观、社会文化和历史遗产等资源激活河流内在的历史文化生命力;(4)合理引导城市旅游活动,以安全性、便利性、沟通性、多样性、舒适性为重点活化临水景观空间,重建人水和谐,增强公民的获得感、认同感;(5)河流再自然化需要社会的共同参与,不能仅通过行政手段强行推进,建议通过周密调查研究、广泛征求意见与协商讨论,实现凝聚全社会智慧与力量的共同行动。

图9 城市河流近自然综合治理模式框架图

4.2 构建流域尺度的多维河流空间恢复策略

“头疼医头,脚疼医脚”的修复治理方式严重制约河流的可持续发展。首尔汉江在满足防洪前提下,综合考虑整体流域空间的生态系统恢复,包括河流连通性(纵横结构)、河流稳定性(物理结构)、河流形态、生物多样性、城市绿地生态系统、水资源与水环境管理等方面,对汉江自然性恢复起到促进作用。结合我国国内发展趋势来看,今后河流近自然修复工作应逐步由单一治理模式转变为多要素(水利水文、水环境健康、栖息地与生物多样性、自然亲水、社会经济及历史文化等要素)融合的“流域治理+精准施策”综合治理模式。因此,本着提高流域生态系统价值与服务的目的,结合汉江经验,笔者提出以下建议。(1)通过河流地形地貌、气候水文、水环境、生物群落、社会经济和政策法规等要素,审视过去及现在河流环境变化的趋势和影响,进而科学评估流域生态系统服务功能的重要性和敏感性。(2)目标河流的自然环境与所属上下游及周边环境相互影响,超越特定河流水系和流域的局限,因此建议制定出全流域综合治理规划,并统筹推进山水林田湖草一体化保护与修复。(3)河流形态与特性是受水在纵向、横向和竖向空间中物质、能量和有机体移动的影响,因此应积极确保纵横竖“三向”连通,恢复河流的自然、生态和社会服务等综合功能。此外,建议在修复过程中构建以多元化“旗舰物种”为中心的生物评价指标体系,并把建成具有完整食物链的河湖生物栖息地作为最终恢复目标。(4)河湖灾害与沿岸土地空间的利用规划密切相关,“人水争地”破坏生态平衡,加重灾害风险,以退为法“归还”河流空间能有效改善流域生态环境质量。具体来说,流域尺度上,需合理统筹城市防洪排涝规划与城镇化发展、农业用地与滨水空间利用的关系,科学合理运用蓄滞洪区,筑牢生态安全屏障建设;城市尺度上,完善绿地生态系统,提升城市周边河湖湿地的水源涵养水平,恢复其行蓄滞洪与生态保护功能。(5)经济发展不能对生态环境“竭泽而渔”,生态环境治理也不能摒弃经济发展“缘木求鱼”,应合理优化区域经济空间布局,走好生态优先绿色发展之路。(6)流域水利工程建设上,可将地域文化景观与自然遗产资源统筹规划、深度融合,以展示传承治水方略的人文关怀与历史精神。(7)科学监测与管理是河流健康持续发展的重要保障。建议通过完善后期动态监测、科学配置管理、技术支持维护和运行管控制度等措施,高效管理河流生态系统恢复过程的动态性、复杂性和不确定性,以减少恢复过程中的风险损失。

4.3 构建水资源综合管理模式

韩国涉水管理部门分散复杂,大型河流和水坝的水量调度由国土交通部负责,水质管理由环境部负责,发电大坝等水力发电设施由产业通商资源部负责,农渔村水库等农业水利设施由农林畜产食品部负责,小河流由行政安全部与地方自治团体负责。《基本计划》实施初期便暴露出了这种管理体系的低效率、难协调和预算浪费等问题,制约了项目进展。2018 年文在寅政府以“通过综合水管理,营造治理和谐的河流”为目标,发布国政课题59 号文,提出设立国家流域管理委员会、构建水管理一元化体系,即国土交通部水资源政策局的大部分机构(水资源政策科、水资源开发科及水资源管理科)以及韩国水资源公司的监管机构全部移交环境部,由其统一行使水资源管理职能。这项政策落地实施(2018年6 月《政府组织法》修订通过)后,可统一制定并实施合理的水资源管理计划,综合考虑水量与水质的河流管理,统一编制预算消除浪费等,参与型流域共同体的建立化解了水资源矛盾,对汉江近自然恢复产生了积极效果。

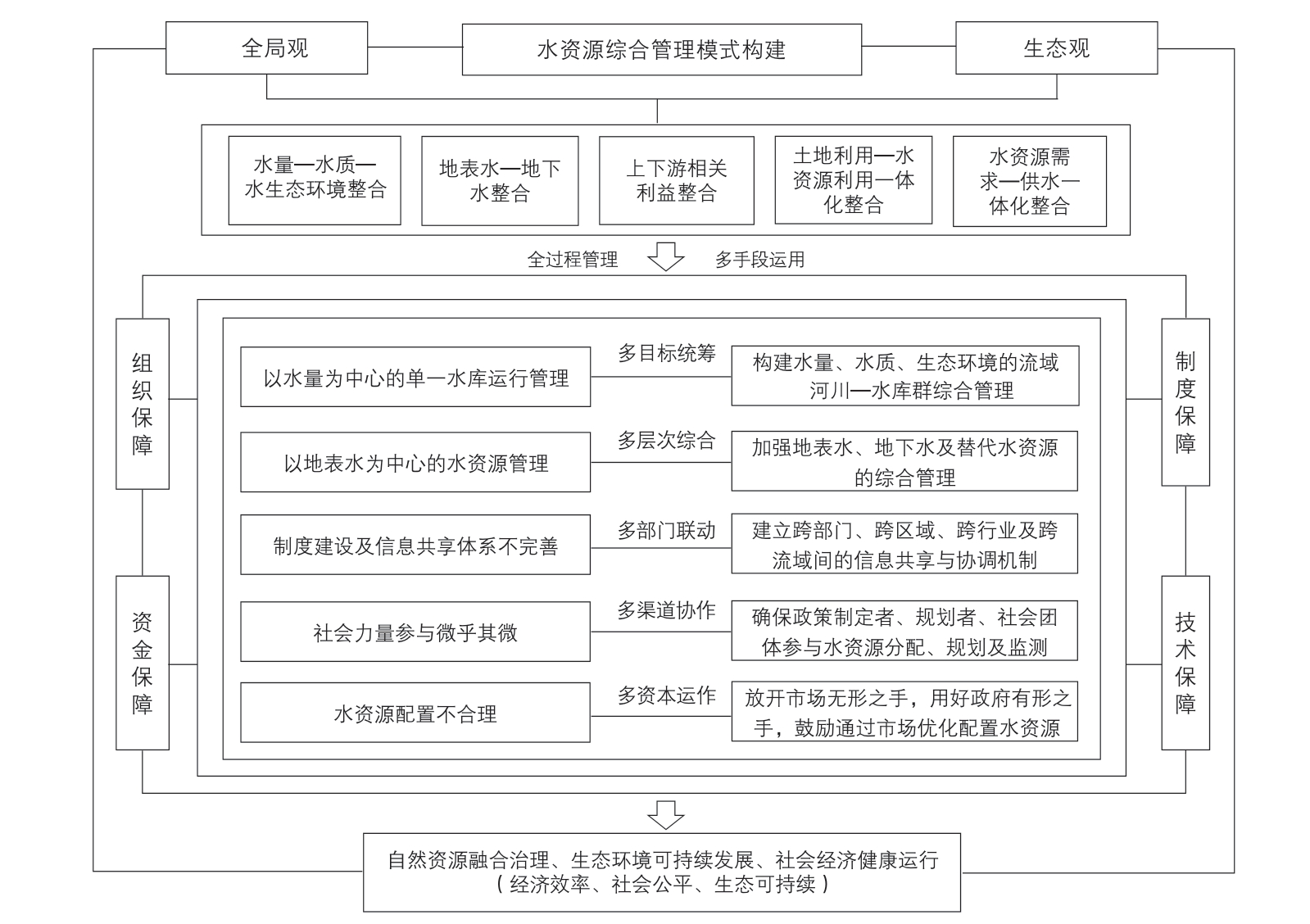

2018 年,我国国家机构改革,增设了自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局等部门,将对构建精细化的生态环境治理体系起到促进作用。但现实中,流域水环境治理涉及的权责部门较多,“九龙治水”现象依然存在,还需不断完善现有的管理机制,适应新时代水生态环境发展的需求。笔者建议依据我国国情逐步推进中国特色的水资源综合管理模式建设,具体建议如下:(1)完善现有立法模式,从整合水生态环境法律体系、填补立法空白等方面推进跨领域协同治理的法规建设;(2)考虑到我国七大流域内各地区经济发展水平的差异,建议根据国家流域生态环境管理标准,推进在中国各大流域管理部门间设立相关协调和审议机构,以监督、评估和协调各水务部门,制定“均衡”标准,以提升跨流域尺度的协同综合治理机制;(3)通过完善协同联动工作机制、跨部门信息共享机制、运行管理机制、流域经济协调机制和流域生态补偿机制,实现水质、水量和水生态恢复治理的联合共治,使现有跨行政区水污染管理制度与水生态环境管理制度相互衔接,形成管理保护的合力;(4)建立科学、有效、合理、公平的绩效评估与分配激励机制,作为各机构间协同合作的可能动力;(5)倡导组建国家级的流域管理委员会(管理局),通过统一战略制定、一体化垂直管理,确保上下规划间的一致性、连贯性和务实性,以保障流域各项涉水职能充分发挥。最后,加强顶层设计,包括水量—水质—水生态环境整合、地表水—地下水整合、上游—下游相关利益整合、土地利用—水资源利用一体化整合以及水资源需求—供水一体化整合等五方面,制定水资源综合管理的整合思路,以化解、协调、解决流域间水资源矛盾,实现水资源的“一元化”综合管理体系构建(图10)。

图10 水资源综合管理模式框架图

4.4 完善居民参与河流治理对策

河流近自然恢复离不开全社会的共同努力,因此建立完善的公民参与式河流管理体系有助于提高政策执行力,更好地体现社会公平正义。首尔市通过完善市民参与水生态环境治理体系,不仅增强了政府与公民的良性互动,还大大提高了市民对河流保护的参与度和环境共同体意识。据不完全统计,汉江环境保护相关协会和组织多达200 多个,每年组织环保活动达2 600 余次。此外,为实现民主汉江的发展目标,首尔市提出构建河流水生态治理官民协议体、河川领养制和民间河川管理团等措施,对官民携手实现汉江近自然恢复起到了积极作用。例如官民共建的汉江森林项目预算最少,但民间企业和市民组织(如环境运动联合、绿色信托[Green Trust]等)积极参与并以公益捐赠,为项目目标的达成作出了重要贡献。我国河流相关法律虽然也明确规定公民参与治理的权利,但由于地区缺乏实操性的指导文件与实施细则,导致政策落实不到位。笔者认为可结合以下六项措施进行完善:(1)充分调动共建共治的主人翁意识,扩大公民参与权、知情权和监督权,促进形成人人关心、支持、参与的社会氛围;(2)加强环保宣传教育,定期开展河流治理知识和技术培训,提升公众环境认知和素养;(3)统筹编制公民参与河流生态治理的基本条例和细则,建立公民参与治理的有效机制;(4)制定社会参与河流项目的具体指南,为公众参与提供指导;(5)建立项目实施信息公开制度,激发公众的主体意识和责任意识,关注市民之关切,充分调动市民参与治理的积极性;(6)从政府主导到全民参与,摆脱单一以政府主导的自上而下的河流治理模式,逐渐实现全民参与的自下而上的河流治理体系。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

真诚感谢匿名评审专家在论文评审中付出的宝贵时间和精力,评审专家细致详实的评审意见对本文结构与内容的完善起到了关键性作用。

[1] DEL TÁNAGO GONZÁLEZ M,DE JALÓN D G,ROMÁN M.River restoration in Spain: theoretical and practical approach in the context of the European water framework directive[J].Environmental management,2012,50: 123-139.

[2] SEIFERT A.Naturnaeherer Wasserbau[J].Deutsche Wasserwirtschaft,1983,33(12): 361-366

[3] PABST W.Naturgemaesser Wasserbau[J].Schweizer Ingenieur Und Architekt,1989,37: 984-989.

[4] ODUM H T.Man in the ecosystem[J].Connecticut agricultural experiment station bulletin,1962,652: 75-75.

[5] KERN K,BOON P J,CALOW P,et al.Rehabilitation of streams in southwest Germany[J].River conservation and management,1992.

[6] SCHLUETER U.Ueberlegungen zum mnaturnahen Ausbau von Wasseerlaeufen[J].Landschart und Stadt,1977,9(2): 72-83.

[7] BINDER W,JUERGING P,KARL J.Naturnaher wasserbau merkamale und grenzen [J].Garten und Landschaft,1983,93(2): 91-94.

[8] HOHMANN J,KONOLD W.Flussbaumassnahmen an der Wutach und ihre Bewertung aus oekologischer Sicht[J].Deutsche Wasserwirtschaft,1992,82(9): 434-440.

[9] 김상현,최이송,오종민.외국 자연형 하천복원사례 (일본)를통하여살펴본 하천환경 변화 [J].Water for future(물과 미래),2011,44(3): 91-96.

[10] 坂本いづる,福島秀哉,中井祐.思想と技術に着目した近自然河川工法及び多自然型川づくりの導入過程に関する研究[J].景観·デザイン研究講演集,2017,13: 481-488.

[11] 안홍규.도시 하천복원 사업의 실태와 의의[J].한국상하수도협회지,2006,3(15): 2-3.

[12] 김윤진.자연형하천 복원사업의 환경여건 평가에관한연구:의정부시 중랑천을 중심으로[D].세종: 세종대학교,2012.

[13] 건축도시공간연구소.수변공간 활성화를 위한 도시계획 및설계방향[R/OL].(2010)[2021-04-08].https://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?returnVal=RD_R&dn=250107#.YoSqz3VByHu.

[14] 문화체육관광부.한강 자연성회복 및 관광자원화 추진 방안[R/OL].세종: 문화체육관광부.(2015-08-24)[2021-04-11].http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95076125.

[15] 조을생.숙의적 접근을 통한 하천 자연성 회복 정책 도출 연구[R].세종: 한국환경연구원,2019.

[16] 倪晋仁,刘元元.论河流生态修复[J].水利学报,2006(9): 1029-1037,1043.

[17] 刘树坤.大水利理论与科学发展观[J].水利水电技术,2009,40(8): 21-24.

[18] 高甲荣,肖斌,牛健植.河溪近自然治理的基本模式与应用界限[J].水土保持学报,2002(6): 84-87,91.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2002.06.025.

[19] 董哲仁.生态水工学——人与自然和谐的工程学[J].水利水电技术,2003(1): 14-16,25.

[20] 杨海军,刘国经,李永祥.河流生态修复研究进展[C]// 第4 届流域管理和城市供水国际会议论文集,2004: 769-775.

[21] 王沛芳,王超,侯俊.城市河流生态系统建设模式研究及应用[J].河海大学学报(自然科学版),2005(1): 68-71.

[22] 陈兴茹.国内外河流生态修复相关研究进展[J].水生态学杂志,2011,32(5): 122-128.

[23] 袁兴中,向羚丰,扈玉兴,等.跨越界面的生态设计——重庆市三峡库区澎溪河河/库岸带生态系统修复[J].景观设计学(中英文),2021,9(3): 12-27.

[24] 南军虎,张书峰,袁福民,等.基于砾石群布置的河道生物栖息地自然化改造[J].水科学进展,2021,32(4): 608-617.

[25] 俞孔坚.道法自然的增强设计:大面积快速水生态修复途径的探索[J].生态学报,2019,39(23): 8733-8745.

[26] 한봉호,장재훈,최태영.대규모 하천 자연성 평가를 통한 관리방안연구-중랑천을 사례로[C]// 한국환경생태학회 학술대회논문집.서울: 한국환경생태학회,2013,23(2): 93-94.

[27] 최윤성.자연형 하천 복원 사례의 비교 분석 연구[D].서울:고려대학교,2010.

[28] 윤혁렬,박현찬.한강의 르네상스[J].정책리포트,2008(12): 1-20.

[29] 김태환,김유란.한강의 자연성 회복과 관광활성화를 위한정책방향[J].국토정책 Brief,2015: 539.

[30] WOO H.Trends in ecological river engineering in Korea[J].Journal of hydro-environment research,2010,4: 269-278.

[31] 김양호.도시하천의 생태복원을 위한 하천정비 방안 연구[D].울산:울산대학교,2009,12.

[32] 변종득.도시하천의 복원정책에 관한 연구-사당천 복원정책주민인식조사를 중심으로[D].서울: 중앙대학교,2016.

[33] 김상준.한강 하구역에서의 지하수위 변화에 관한 연구(수중보철거로 인한 영향)[J].한국해안·해양공학회논문집,2008,20(6): 589-601.

[34] 김진홍.환경친화적인 하천복원 사업의 기술개발 방안[C]//한국관개배수논문집.안산: 한국관개배수위원회,2007,14(2): 245-254.

[35] 정무남,김정욱,황종서,외.사람과 생물이 어우러지는자연환경의 보전·복원·창조기술의 개발[R].세종: 환경부,1997.

[36] 유권규,이두한,우효섭.자연형 하천 공법의 개발 및 적용(양재천시험시공을 중심으로)[C]// 한국수자원학회 학술발표회.서울:한국수자원학회,1997: 63-68.

[37] 김태환.‘한강협력계획(2015)’의 의미와 향후 과제[J].국토,2015(10): 27-34.

[38] 이인성.한강의 당면과제와 정책방향[J].국토,2015(10): 6-12.

[39] 이태훈.청계천의 양서류 소생태계 향상 적지(適地) 선정 연구[D].서울: 한양대학교,2017.

[40] 송경섭.한강 르네상스 마스터플랜에 대하여[J].Water for future(물과미래),2007,40(9): 12-19.

[41] 박용철,김주연,윤혜정.도시수변공간의 지속가능한 생태복원기반 개발에 관한 연구(한강르네상스 프로젝트를 중심으로)[C]//한국공간디자인학회 논문집.서울: 한국공간디자인학회,2008,3(3):117-126.

[42] 박수택.21 세기 하천관리의 관점에서 본‘4 대강 살리기’사업[J].한국환경보건학회지,2010,36(1): 72-75.

[43] 서울특별시 한강사업본부 공원부 생태공원과.2030 한강 자연성회복 기본계획[R].서울: 서울특별시 한강사업본부 공원부생태공원과,2013.

[44] 서울특별시 한강사업본부 공원부 생태공원과.2030 한강 자연성회복 기본계획 (중기계획)[R/OL].(2018)[2021-09-18].https://opengov.seoul.go.kr/sanction/16225633.

[45] 栾建国,陈文祥.河流生态系统的典型特征和服务功能[J].人民长江,2004(9): 41-43.

[46] 孙东亚,赵进勇,董哲仁.流域尺度的河流生态修复[J].水利水电技术,2005(5): 11-14.

[47] 서울연구원.한강 자연성 회복 기본계획 수립을 위한 연구용역[R/OL].서울: 서울연구원.(2012)[2022-01-15].https://opengov.seoul.go.kr/scholarship/409970.

[48] HONG W,이상호.경부대운하 프로젝트와 낙동강 개발에대한‘인문생태’적인접근[J].한국학논집,2008,36: 39-64.

[49] 서울시정개발연구원 연구위원.한강지천의 르네상스:물을 매개로한 도시기능의 활성화방안[R/OL].(2009)[2021-09-10].https://www.si.re.kr/node/42528.

[50] 서울특별시,지역발전본부,동남권사업단,외.탄천 양안 및 한강변정비 기본계획[R/OL].(2017)[2021-04-14].https://lib.seoul.go.kr/search/detail/CATLAZ000001048002.

[51] 서울특별시,서울연구원.2012 한강생태계조사연구[R/OL].(2012)[2022-01-10].https://lib.seoul.go.kr/search/detail/CATLAZ000000246600.

[52] ENB 교육뉴스방송.‘한강 자연성회복 포럼’개최[EB/OL].[2021-09-10].http://www.enbnews.org/news/articleView.html idxno=10207.

[53] 2020 한강공원 백서[R/OL].서울특별시,2021[2021-09-13].https://opengov.seoul.go.kr/sanction/23488909.

[54] 서울시 한강사업본부.한강공원 이용현황[EB/OL].[2021-09-13].http://hangang.seoul.go.kr/archives/11160.