引言

在全球气候变暖的背景下,海平面上升使得风暴潮洪水和流速受到影响,沿海地区遭遇风暴潮灾害的可能性加剧,沿海城市的损失更加严重[1]。1975—2016 年,全球80%因风暴潮死亡人数在距离沿海100 km 的地区内[2]。2018 年,东南亚地区遭受了“山竹”飓风带来的风暴潮、洪水和大风灾害,导致的经济总损失估计高达100 亿美元。此外,菲律宾的利奇马(2019 年)、美国纽约的桑迪(2012 年)和得克萨斯州的哈维(2017 年)等飓风都造成了巨大的人员伤亡和经济损失。我国沿海地区是极端天气和气候事件易发和频发的区域,1.8 万 km 海岸线上的滨海城市几乎都受到风暴潮的影响。1989—2014 年我国因风暴潮引发的一系列灾害造成年均约28 亿美元的经济损失,失踪死亡约175 人[3-4]。

目前,我国超过42%的人口居住在沿海地区,经济比重占全国国内生产总值超过60%,已呈现出“区域发展沿海化”的特征,在社会经济发展中处于重要战略地位[5],而在应对风暴潮灾害时,各地区自上而下的策略不尽相同,尚缺乏完整综合体系框架。因此,面对全球变暖等气候变化给中国沿海城市未来发展带来的挑战,减缓海岸应激性自然灾害的风险和破坏,构建韧性且安全的城市环境的目标更加艰巨[6]。国际上,荷兰、美国、英国、加拿大、巴西、泰国等国在该领域的研究相对起步早、经验足,已形成完整的防灾系统并取得了显著的成效。基于此,本文将重点介绍这些国家沿海城市应对风暴潮灾害的探索与实践,分析其主要形式和韧性特征,并从基础设施、社会管理、产业布局结构三个方面入手,结合当下中国风暴潮防灾现状,为沿海韧性城市建设提供经验和启示。

1 韧性理念的发展

“韧性”(resilience)一词最早用于形容物体的物理特征,表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力,后被广泛用于经济学、社会学、生态学、城市规划等相关领域。1973 年加拿大生态学家霍林首次将韧性的思想应用到系统生态学中,随后不同学科的学者开始介入研究。联合国国际减灾署(UNISDR: United Nations International Strategy for Disaster Reduction)将韧性定义为“系统、社区或社会内部适应灾害的能力,通过抵抗和改变以达到和维持合适的结构与功能”[7];美国提升国家韧性委员会(Committee on Increasing National Resilience to Hazards and Disasters)对韧性的定义是“一种为承受、恢复、适应不良事件作准备的能力。增强韧性就是有更好的灾前准备和减少灾害损失的计划,而不是灾害发生后对付损失的无奈”[8]。

韧性理念强调能预见到有可能发生的干扰,使得系统在外来冲击下维持自己的状态,并持续保持发展活力。在防灾领域,其内涵体现在三个方面:(1)当灾害在安全阈值以内,韧性体现在系统面对外界刺激时的抗干扰力;(2)一旦干扰超过安全阈值,逐渐产生不良影响,韧性体现在系统的自维持力;(3)随着灾害不断加强,超过退化阈值,系统已无法依靠自然方式恢复,需要依靠合理的社会管理进行干预,赋予系统组织力[9]。基于此,本文所指的韧性强调应对外来冲击的缓冲能力和适应能力,确保城市在遭受不确定或突发城市灾害时能够快速分散风险,具备较强的自我恢复和修复功能。

自2005 年联合国减灾署发布《兵库行动框架2005—2015——建立国家和社区的灾害韧性》(Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters)以来,相关学者在防灾领域基于韧性理念搭建了多维度的运行框架并设置了多层级的应对策略:沙里菲和山肩(Sharifi &Yamagata)认为在防灾领域中韧性思维是一种管理社会—生态系统的方法,目的是建立一个灾害风险管理的综合框架,并且整理了近年的韧性城市评估框架工具[10];范德布鲁格等(Vander Brugge et al.)提出通过“与水共处”和“提高我们城市的韧性”的活动将把新的防灾方法制度化,并结合生态系统服务和恢复力评估来制定荷兰海岸保护政策[11];派尔等(Paerl et al.)强调社区韧性在韧性城市建设中的必要性,并提出了社区韧性的三个特征,即危害预防、快速恢复和社区功能保护,包括社会、经济和环境三个核心组成部分,认为只有这三者是强健的,社区的韧性建设才是成功的[12]。截至目前,韧性城市的研究方法已经有相当多的成果,例如针对气候变迁采用德菲法、专家咨询与层级分析等研究方法,最终汇整出城市气候风险治理评估指标体系[13];运用预测模型结合沿海脆弱性指数进行韧性城市的构建;充分评估沿海生态系统和基础设施的服务功能,研究城市韧性的结构特点及如何增强城市韧性的机理[14];探究用主成分分析法如何进行综合指标评估,以衡量洪水恢复力的社会生态指标,并应用大数据等手段来衡量抵御能力等[15]。韧性研究热点则包括沿海脆弱性、生态系统服务、预防措施、风险评估、基础设施、社会网络、政策、沿海发展等方面,研究初期更多涉及风暴潮灾害本体和气候变化,之后逐步涉及风暴潮灾害对于沿海生态和城市的影响。随着研究的深入,各种风暴潮研究模型和预测系统成为风暴潮防灾韧性体系研究热点。

2 风暴潮灾害的韧性应对措施

世界各地地势低洼、人口密集的沿海地区正面临威胁,需要沿海管理者制定新的战略,以应对风暴潮的风险增加。当下风暴潮对于沿海地区的影响主要集中在生态(动物栖息地和植物生境遭到破坏以及土地盐碱化等问题导致生态本体退化)、生活(居民流离失所和地区人口结构失调)、生产(经济落后和产业贫乏)三方面,相应地衍生了在这三个层面的应对策略,即基础设施、社会管理、产业布局结构的建设。在生态层面,早期防灾措施主要为以美国和荷兰为代表采用的硬性应对策略,包括被动式的风暴潮屏障、海堤等;随着信息时代的到来和风暴潮相关研究的逐步深入,应对策略逐渐转化为主动式的应对,欧美和东南亚等国尝试把软性基础设施融入防灾,注重自然的力量,并开始将生态系统纳入防灾系统。在生活层面,前期以临时性的灾害预警和撤离为主,后期通过加强沿海居民灾害风险意识、提高风暴潮预警机制、设立灾害应急系统等方式建设动态的、适应性强的社会层面的防灾框架。在生产层面,初期是以减少直接损失为目标,中后期随着沿海研究者和规划师的介入,将防灾与产业结合,将灾害风险转化成优势,打造适应风暴潮灾害的产业链成为当下核心目标。

如今在具体风暴潮灾害的应对方面,分为以欧美国家为主的软件结合硬件、平时重于灾时、地方重于中央的综合策略和以东南亚、南美国家为主的具有本土性和地域性特征的适地策略。荷兰、美国、英国、加拿大等国因为受风暴潮影响大,防灾实践相对起步早、经验足(表1)。例如由于整体国土处于海平面之下以及常年受到风暴潮侵袭,1956 年荷兰著名的三角洲工程动工,修建了一系列应对风暴潮的大坝和屏障;后来随着评估系统的发展,荷兰逐渐认识到人口密集的三角洲需要稳健的、可持续的、适应性强的、多功能的解决方案,于是2011 年在代尔夫兰(Delfland)海岸开展创新性人工育滩工程即沙引擎工程,防灾效果显著[16]。这一方式结合社会治理进一步增强了沿海生态系统的服务功能和沙滩的旅游价值,通过自然的力量解决了风暴潮灾害对生态—生活—生产三个维度所带来的影响。早期美国纽约以竖向砖石墙和沙丘应对风暴潮灾害,整体防护水平较低,而2005 年四场毁灭性的沿海风暴潮和2012 年发生的飓风桑迪引起的风暴潮使美国沿海城市损失惨重,美国海岸线的韧性成为联邦政府关注的主要社会经济和环境问题。时任总统奥巴马发布13653 号行政命令“让美国为气候变化的影响作好准备”,并特别提到了社区的恢复力及其三个支柱——社会、经济和环境[17]。此后美国愈发认识到将防灾减灾纳入城市规划的必要性。针对灾前,美国强调基础设施、社会治理的建设,通过政策投资、宣传教育、科学规划等手段以降低风暴潮灾害风险;针对灾时,美国联邦应急管理局统一协调灾害的管理,使灾害影响降至最低;针对灾后,美国建立了新的国家灾后恢复框架,以达到快速修复灾害损失的效果,并在此基础上,建立了一个多层次、多维度的结合社会、经济和环境防灾体系。而巴西、泰国等国因其海岸线漫长,产业结合相对单一,相比发达国家,风暴潮灾害的影响往往持久性和破坏性更大,因此相应衍生了本土性和地域性更强的应对措施,将防灾减灾作为可持续发展的一部分。例如泰国沿海城市政府敦促中小企业参与气候变化适应战略,在沿海脆弱地区实施撤退的战略,建立大量避难所保证居民安全,并采取气候适应性农业和结合红树林、珊瑚礁等自然群落保护以应对风暴潮灾害,并在非灾害时段开展特色性的旅游业[15],进一步保证了生态的稳定、居民的安全、沿海经济的发展。

表1 部分国家应对风暴潮灾害的经验

资料来源:作者根据参考文献[16-20]整理绘制

笔者梳理了国外一些国家应对风暴潮的措施后发现,这些经验与韧性策略体现在生态、生活、生产三方面,在应对风暴潮灾害时三者相互协作、相互补充,对沿海地区的生态、生活、生产起到灾前预防、灾时缓解、灾后重生的效果,是一个完整的三位一体韧性防灾系统(图1)。具体措施表现为韧性基础设施建设(硬性基础设施、软性基础设施、混合式基础设施)、韧性社会管理建设(风险平衡系统、灾害补偿机制)以及韧性产业建设(韧性生态农业、韧性工业、韧性旅游业)。

图1 三位一体的韧性防灾系统

2.1 韧性基础设施建设

基础设施建设包括自然、半人工、人工三种界面。在当下的欧美地区主要通过在灾前建设硬性基础设施和软性基础设施(即健康的生态系统)以及混合式基础设施的模式提高沿海城市的韧性(表2)。本文着重梳理已建成的基础设施和自然生态系统提供的海岸保护效益的优缺点,以及将两者结合为海岸保护的混合方法的创新机会。

表2 不同类型基础设施优缺点

资料来源:作者根据参考文献[17]整理绘制

2.1.1 硬性基础设施

迄今为止,已建成的硬性基础设施包括海堤、防波堤、涵洞、隔板和其他硬化结构,已存在特定的工程技术标准和丰富的理论实践基础表明其防灾效果是直接的。硬性基础设施最早用于鹿特丹、伦敦、纽约、东京、巴黎等特大城市沿海边界处,如今大约85%的海岸保护由这类硬性工程结构主导。

随着生态学科和风暴潮评估系统的发展,传统硬性基础设施的弊处逐渐被科学量化,不仅造价昂贵且易磨损,对环境存在负面影响,例如:西弗德等(Siverd et al.)发现堤坝建设和密西西比河支流的关闭导致了湿地的损失[21];梅尔等(Meire et al.)的研究显示风暴潮大坝的建设使附近大型底栖动物密度显著降低[22],同时,传统风暴潮大坝的建设会影响野生大西洋鲑等鱼类的洄游和繁殖[23]。由于传统大坝对环境产生了诸多弊处,新型风暴潮屏障应运而生,可以通过应激性的变化在灾时应对风暴潮等灾害,减少对自然环境的长期影响。美国波士顿风暴潮屏障的门除了暴风雨和台风期间大多数时候都是开敞的,整体服务于波士顿港的主要航运通道,也是重要的生态通道[24-25]。这类新型大坝是基于大数据时代下门控屏障系统而设置的,能够实时监控潮汐和环流[26]。截至目前,荷兰新三角洲工程项目、英国泰晤士河、俄罗斯圣彼得堡、德国的埃姆斯河、意大利威尼斯的摩斯(Mose)项目以及美国的新奥尔良、洛杉矶等地同样修建了新型风暴潮屏障系统。

2.1.2 软性基础设施

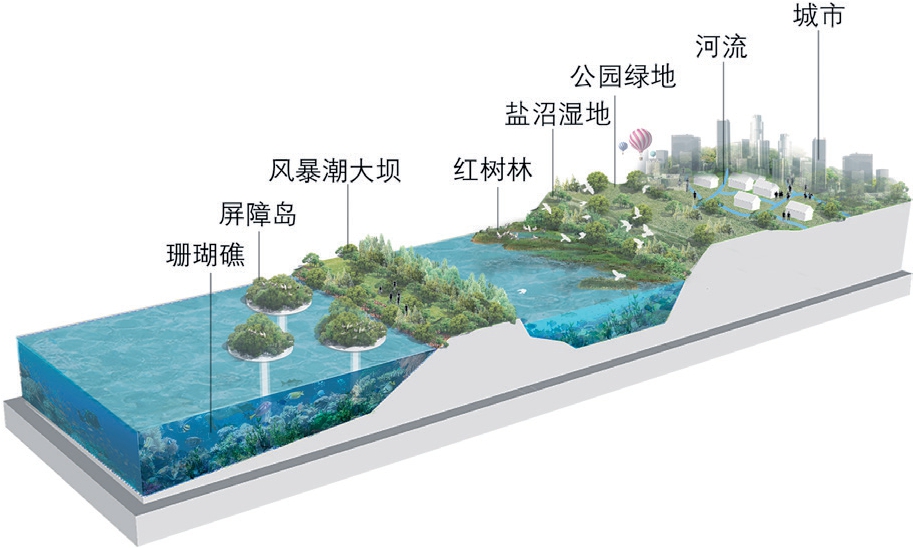

与硬性基础防御设施不同,软性基础防御设施主要基于海岸带自然系统的建设,包括沙丘、红树林、盐沼湿地、珊瑚礁以及沿海城市公共绿地等。此类防御体系相比人工硬质工程设施建造成本低,对环境产生的负面影响更小,并且能提供可持续的防御能力。

从自然方面而言,东南亚沿海地区复建了城市扩张和人类生产活动破坏的海岸红树林湿地;南非开普敦通过人工培育红树林来提高城市海岸带的防护能力[27]。近年来也有研究显示,海岸带的珊瑚礁可以成为应对海岸灾害的有效防御系统,它能够通过增加沉积物从而减缓海岸侵蚀,弥补堤坝类工程设施的缺陷[28];在湿地方面,其降低风暴潮风险的能力已被量化为湿地生态系统服务的一个组成部分[29]。

从城市方面而言,自韧性理念引入公共空间以来,应对风暴潮灾害的绿地设计就层出不穷。例如纽约曼哈顿城BIG U 防护性景观规划、EMBT 设计的德国汉堡港口新城公共空间、布鲁克林海滨绿道等。这些设计不仅能在一定程度上有效直接降低风暴潮灾害破坏,同时还对灾时风暴潮预警和避灾有着突出贡献[30]。以布鲁克林大桥水岸公园为例,设计师着重通过提升公共空间内可浸区的比例、做好时间维度上的适灾策略、防灾植物的选择和应用、避灾通道的设立这四个方面进行应对风暴潮灾害的设计[31]。

2.1.3 混合式基础设施

在国际防灾实践中,现阶段美国、荷兰等大多数国家均采用混合式基础设施来应对风暴潮灾害,因为其适应性强,兼具硬性和软性基础设施的优势,但在具体配置和使用方式上还处于摸索阶段[32]。另一个挑战是在许多城市化地区缺乏实施混合式基础设施的空间,因此这些城市正在考虑拆除主要基础设施,如主要公路或住房开发项目,以便为混合式基础设施创造空间[32],从而减轻海岸硬化对滨海湿地生态系统的威胁(图2)。在具体实践中,除了配置比例和实施空间等方面的问题外,在发达国家中构建混合式基础设施往往面临着许可证比硬性和软性基础设施更难获取、缺乏成体系的成本效益分析、紧缺配置方法的问题,但就其防灾实效,在中国建构合理的混合式基础设施是应对风暴潮灾害最合理有效的措施之一。

图2 混合式韧性基础设施模式

目前欧洲海岸线硬化比例为10%(2006 年),美国海岸的硬化比例为14%(2015 年),而中国海岸线的硬化比例近60%(2014 年)。虽然在混合式基础设施方面已经有一些探索和实践,但我国的海岸防护仍然以硬质海岸为主[33],当下如何有效评估不同种类基础设施,进而在不同的区域选择不同的防御结构,以降低沿海地区环境的脆弱性是亟待解决的问题[34]。

2.2 韧性社会管理建设

过去的几十年里,国际上对风暴潮灾害导致脆弱性的动态、复杂和相互过程作用的科学理解有了很大的提高[35]。在这些进展的基础上,沿海规划者、气候变化专家、风险从业者、发展专业人士和政府在不同的环境、历史和社会背景下,讨论各种因素如何相互作用,并评价不同社会群体和区域之间相对的脆弱性[36],形成了韧性社会管理准则(表3),通过科学、政策和实践的努力来降低社会脆弱性和增强沿海社会抵抗风暴潮灾害的韧性[37],其中关键的四个要素是:(1)提高公众的风险意识;(2)提前预测,提升风暴潮灾害的预报能力;(3)加强防范,安排疏散和应急计划以及提供沙袋等简单措施;(4)改进社会层面风暴潮灾害的风险治理。其中在时间维度上,灾前的风险平衡系统和灾后的补偿机制是韧性社会管理建设的核心。

表3 韧性社会管理建设准则

资料来源:作者根据参考文献[38]整理绘制

2.2.1 风险平衡系统

风险平衡系统主要用于风暴潮来临之前城市防灾的共同适应。平衡系统包含三种潜在成本:第一种是公共防护设施,被认为可以防护低于平衡值的所有风暴潮破坏,并按比例防护高于平衡值的风暴潮[39];第二种是规定建筑物的最低楼层高度,并在各个房产的基础上实施;第三种是撤退,在这种情况下,最有可能被风暴潮影响的房屋将被国家购买或者拆迁,并重新划分为非住宅[40-41],在此基础上保证整体风暴潮风险的平衡。

每一种适应措施都有实施成本,澳大利亚根据它们如何改变淹没风险提供收益分配。此外,淹没风险本身并不是均匀分布的,在省级尺度上,风暴潮风险的区域差异和预期海平面上升驱动了风险的分布,具体资金由地方政府和联邦政府共同资助。美国康涅狄格州根据东南沿海提出一个潜在的沿海社区类型学,以支持围绕沿海社区共同适应的公平性和可负担性的讨论。在菲律宾,一些城市没有财力投资于昂贵的保护或住宿选择,相应地通过有管理的撤退和在内陆提供更安全的住房选择作为风暴潮风险的平衡。而在加拿大,通过评估沿海城市金融、政治、社会文化、土地价值和措施实施成本来确定采用何种方式进行风险平衡。当下美国和澳大利亚等国早已建立完善的灾害风险平衡系统(图3),而中国沿海城市只有上海、厦门等少数城市建立了风暴潮风险平衡系统,且存在着缺乏相关宣传教育和法律保障等问题[42]。

图3 美国灾害风险管理模式

2.2.2 灾害补偿机制

灾害补偿机制主要用于风暴潮灾后的灾害风险转嫁、分散并结合灾后救助、损失补偿、最大限度地降低灾害造成的损失,当前西方发达国家建立了完善的灾害保险补偿系统(表4)。在经历桑迪风暴潮之后,美国纽约发布行动计划书,灾后的补偿机制包括保险、公共事业、燃料补给、创伤治疗四个方面[43],荷兰和澳大利亚相关补偿机制同样涉及保险和社区康复方面[44-45]。当下发达国家40%以上的损失补偿由保险公司承担,发展中国家只有3%以下的损失由保险公司承担[46],而我国主要依靠国家政府的引导和地方政府的配合,政府赔偿的价值不到损失财产价值的10%,缺乏商业化的补偿方式[47]。

表4 发达国家与灾害相关的保险特征

资料来源:作者根据参考文献[48]整理绘制

2.3 韧性产业建设

在风暴潮灾害的背景下,一方面需要产业可以适应灾害的影响,具备灾害抵抗力;另一方面需要在此基础上因地制宜地快速安全地发展经济,促使产业非相关多样化,优化产业结构并打造多元产业链。通过对应对风暴潮韧性产业的国际经验进行分析,笔者分类得出韧性产业包括韧性生态农业、韧性工业、韧性旅游业。在韧性农业方面,主要结合时节进行作物的多样化规划以及在不同灾害风险的区域开展适地性农业产业规划,可以通过评估土地脆弱性和风险差异选择种植或人为修复的措施,最大程度激活土地承载力,优化产业结构,从而提升整体产业韧性。在韧性工业方面,考虑到工业本身的复杂性,可对核心区域(工业价值最大或者污染风险较大等区域)采用混合型防灾措施,而最重要的是结合风暴潮脆弱性指数布局工业区,充分考虑经济和生态因素,把安全放在第一位。在韧性旅游业方面,需着重关注生态与旅游开发、人类活动与生物活动、风暴潮时期与非灾害时期这三对关系,在开发初期评估区域环境承载力和防灾潜力区,并据此设置核心保护区、缓冲区和旅游开发区。在具体手段方面,设立集生态保护、旅游开发、防灾、科普教育为一体的廊道系统已在国外成为常规手段,而每年的定期评估和调整适地政策对有效打造韧性旅游业、保证旅游业的多样化和产业链的多元化有着不容忽视的效果(表5,图4)。

表5 部分国家应对风暴潮灾害的韧性产业比较

资料来源:作者根据参考文献[49-54]整理绘制

图4 巴西沃尔塔雷东达海岸工业适应性措施

资料来源:作者根据参考文献[52]绘制

3 经验与启示

国际上应对风暴潮灾害的国际经验与韧性策略体现在生态、生活、生产三方面,在应对风暴潮灾害时三者相互协作,相互补充,是一个完整的三位一体韧性防灾系统。

在韧性基础设施建设中,当下以美国、荷兰为代表的国家主要依靠硬性基础设施和软性基础设施两种类型交叉组合进行防灾,取得了明显成效,但是在比例配置方法、成本效益分析、项目审批等方面存在困境和不足。在韧性社会管理建设中,风险平衡系统主要侧重风暴潮来临之前的风险平衡,而灾害补偿机制侧重风暴潮之后的社会补偿,两者在时间维度上进行社会管理层面的风暴潮应对措施;与东南亚和南美等国相比,欧美等国在此领域往往有明确的法律支撑和保险支持。在韧性产业建设中,韧性生态农业、韧性工业、韧性旅游业三者保证了沿海城市多样化经济发展的可能,是防灾与产业之间的一种协调。不同国家往往会因地制宜地结合防灾开展不同适地性的产业布局战略。

面对风暴潮灾害,我国如今主要存在以下问题。

(1)缺乏应对风暴潮灾害的设计,有针对性的空间防灾体系研究和实践方面略显薄弱,这也凸显了规划师、建筑师与景观设计师等专业团队在防灾领域的参与不足,并未在规划层面构建区域整体防灾体系以及有侧重点地进行规划设计。

(2)目前采取的是一种自上而下的防灾工作推进模式,由中央层层递进到地方,而在地方环节往往缺乏公众参与,居民和社区在防灾整体处于被动状态[56]。

(3)目前中国现有法律法规尚不能满足长期适应气候变化的要求,亟待进一步健全相关法律法规体系。

(4)研究的不平衡性十分突出,重心几乎全部集中于风暴潮的成因、特征、规律、影响,且主要关注灾害在短时间内对人类生产、生活、生命财产等方面的影响,对于灾害在某个或多个时期内对政治体制、社会秩序、社会生活、人群心理等长期方面的影响研究不足。

(5)硬性基础设施与软性设施之间缺乏衔接,且未考虑配比的问题,导致灾中应对效果差,灾后维护费用高。

(6)社会层面的防灾严重偏向灾后应急管理,缺乏灾前预防的相关措施,缺乏灾害预警演习、科普教育以及差异性风险补偿,也缺乏自维持的市场保险机制。

(7)缺乏针对不同区域制定的防灾建设标准,同时缺乏成体系(城市、乡村、自然等界面)、多层次(区域、城市、社区)的风暴潮风险和沿海脆弱性研究。

党的十八大报告在优化国土空间开发格局中提出“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”,但目前我国韧性国土空间和“三生”空间的建设尚处于起步阶段[57]。在韧性国土空间中,“优化国土空间开发格局,控制开发强度,调整空间结构,健全国土空间开发的体制机制,建立国土空间开发保护制度”是当务之急,其核心是统筹协调生产、生活、生态——“三生”空间配置,是未来20 年我国实现可持续发展的重点任务和根本途径[58-59]。本文通过对国际经验的梳理得到以下启示。

在韧性基础设施建设方面,当前中国海岸线的硬化比例近60%,过多的人工界面不利于生态安全格局的建立,且不具备可持续性。在国家公园和自然保护地体系构建的背景下,各地可结合城市经济和区位特点,因地制宜地开展基础设施方面的风暴潮灾害应对工作。具体表现为:首先,关注以多灾种、全过程、全区域、全要素、多参与为主体的系统综合应对(风暴潮灾害包括台风、极端降水、内涝、河道型洪水等灾害),多学科、多维度和有针对性地进行空间防灾体系的实践和研究,充分吸收来自规划设计师、工程师、科学家、沿海社区居民的意见;其次,关注关于红树林、海滩、沙丘、牡蛎、珊瑚礁、盐沼等沿海生基础设施的本体研究,分析其防灾潜力并考虑如何在不同环境的基础上合理配置人工手段,最大程度实现风暴潮灾时的有效应对和灾后的快速重生;第三,进一步优化沿海生态空间结构,将外海预警系统、避灾空间规划和绿地系统规划纳入防灾系统,同时结合智能化数字化系统,监测生态基础设施变化和评价现状防灾能力;第四,利用受自然启发的设计来提高传统基础设施所提供的效益,这种设计可以活化海岸线和模仿自然栖息地,并提供更多的沿海生态系统服务,例如在海堤上增加岩石池供海洋生物栖息;第五,打造与日常使用兼顾的适应性风暴潮基础设施,如建设集生态、休闲、科普、防灾为一体的廊道,把韧性防灾基础设施融入人们日常生活中,加强居民与海岸线的联系。

在韧性社会管理建设方面,以政府为主体的风险平衡机制只在上海和广州等城市建立,绝大多数地区依赖被动的灾后政府补偿,而当下在中国补偿政策和法律保障基础依然薄弱,补偿救助体系尚需健全,因此在社会管理建设中可充分借鉴以下经验。首先,结合现有的灾时应急政策,补充在灾前和灾后两个维度上的风险平衡和灾后补偿制定政策条例,为风暴潮灾害的应对提供法律保障;其次,充分评估风暴潮灾害风险,注重规划时的风险降低,并建立市场与政府补偿协调,市场化分散风暴潮灾害风险,实现自维持的市场保险机制;第三,注重多方意见的收集,消除民众对灾害的恐慌,加强科普教育,增强风险意识,尊重个体的差异,施行不同阶层、家庭、个体差异性的灾前风险平衡、灾中应对、灾后救助补偿;第四,建立风暴潮灾害数据库和风险地图,鼓励不同风险主体(各级政府部门、沿海规划者和风暴潮灾害研究专家、私营保险企业和公益组织、沿海社区和其居民)的多元参与,全过程主动应灾。

在韧性产业建设方面,当下,在韧性生态农业区方面,中国广州南沙通过农业区域脆弱性评估模型,量化评估未来海平面上升和风暴潮对研究区域潜在的淹没风险、经济损失及其脆弱性空间分布特征[60];在韧性工业方面,中国天津南港工业区以灾源监测预警、区域风险评估和应急疏散救援等方法为核心,构建了沿海化工园区工业防灾规划系统[61];在韧性旅游业方面,基于国家公园和自然保护地体系,我国已在红树林、海草床等代表性生态系统和生物多样性保护方面取得了一系列成果[62],在此基础上形成的海岸带景观进一步推动了沿海地区的旅游业。通过和国际经验对比发现,在韧性产业规划方面,我国对于风暴潮灾害的脆弱性评价和模拟的研究已经起步,可借鉴以下经验:首先,风暴潮作为一个多维度的灾害,伴随着飓风、降雨和洪水,需在规划实践中融入风暴潮灾害影响下土地的空间变化特征进行系统的产业布局;其次,在产业规划中应考虑产业园区疏散空间规划和避难空间规划,并协调生态和生产之间的关系;第三,鼓励产业主体采取长期的系统方法,而非临时和被动风暴潮的应付措施,并加强关于生态、防灾和生产之间的防灾评价体系的研究,结合多学科的交叉,综合系统地理解韧性产业规划,保证沿海经济安全、高速、平稳、可持续地发展;第四,结合环境风险系统和脆弱性指数,适当补偿弱势产业和小企业,实现经济功能和环境生态功能配置的最优,加强区域产业链的多元化,注重日常的主动积极适应。

综合来看,基于韧性基础设施建设、韧性社会管理建设、韧性产业建设的“三位一体”韧性防灾框架是一个动态发展的框架(图5),由多方面要素组成,通常是一系列城市建设措施与城市防灾措施相互协同的组合,涉及城市发展、法规政策、空间规划、环境保护与利用、应急救援管理等不同领域,需要多方参与和多种技术的运用,保证最大程度预防和缓解风暴潮灾害带来的影响,其核心是生态、生活、生产三方面的有机平衡和统一。

图5 韧性防灾框架

4 结论

全球气候变化导致气温增高、海平面上升以及暴雨、飓风和洪水等极端天气和气候事件频发。风暴潮灾害正成为我国沿海对外开放和社会经济发展的重要制约因素。传统刚性应对措施难以适应新时期的生态、生活、生产方面的要求。随着目前中国城镇化的高速发展,空间要素密度增加,沿海城市面对风暴潮灾害的空间变化特征和风险复杂程度都显著提高,因此在沿海国土安全格局背景下构建具有韧性的防灾体系具有重要支撑意义。

本文结合全球沿海城市应对风暴潮的经验总结提出韧性的应对策略,城市与风暴潮之间关系不再是硬性防御和抵抗,而是通过一种更加缓和互动的方式消解直接对抗的力量,转为调和与共生的关系。从韧性基础设施建设(混合式基础设施)、韧性社会管理建设(风险平衡系统、灾害补偿机制)以及韧性产业建设(韧性生态农业区、韧性工业区、韧性旅游业)三方面入手,结合生态、生活、生产的需求,打造“三位一体”应对体系,在灾前进行预防、在灾中进行缓解、在灾后发挥补偿,在不同时间维度具体上应对风暴潮灾害。在韧性国土空间和“三生”空间的基础上,为我国沿海城市应对风暴潮灾害的实践提供借鉴和参考,保证沿海城市生态安全格局稳定、居民生活安居乐业、城市经济发展健康,使得国土空间系统在风暴潮冲击下维持自己的状态,并持续保持发展活力。

在韧性防灾框架和国际经验的指导下,今后针对风暴潮等灾害的应对措施可基于风暴潮灾害本体仿真和淹没模型开展,之后逐步涉及风暴潮灾害对于沿海生态和城市的影响,并结合沿海脆弱性和风险评估开展多维度的防灾(生态—生活—生产)。对于沿海规划者和设计师而言,如何系统地开展灾害的评估,开展正向的规划设计需要不断的实践和摸索,在基础设施构建方面如何配比硬性和软件基础设施比例,在社会管理方面如何综合考虑不同人群、把握时间维度防灾并为适宜的国家政策提供宝贵的意见,在经济产业方面如何转嫁灾害风险并打造健康、可持续的产业链,都是需要思考和待解决的问题。在当下韧性国土空间的基础上,综合应对风暴潮灾害的策略,构建并不断优化韧性防灾体系,降低灾害风险并提升沿海城市综合韧性,对我国沿海可持续性发展具有重大影响和价值。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] LIPPMANN T C,SIMPSON A E,COOK S E,et al.Effects of sea level rise on storm surge flooding and current speeds in New Hampshire Estuaries[J].Journal of waterway,port,coastal,and ocean engineering,2021,147(2):

04020054.

[2] HU P,ZHANG Q,SHI P,et al.Flood-induced mortality across the globe:spatiotemporal pattern and influencing factors[J].Science of the total environment,2018,643: 171-182.

[3] 方佳毅,史培军.全球气候变化背景下海岸洪水灾害风险评估研究进展与展望[J].地理科学进展,2019,38(5): 625-636.

[4] FANG J,CHEN W,FENG K,et al.Measuring social vulnerability to natural hazards of the coastal areas in China[J].Journal of Beijing Normal University(Natural Science),2015,51(3): 280-286.

[5] 林香红,彭星,李先杰.新形势下我国海岸带经济发展特点研究[J].海洋经济,2019,9(2): 12-19.

[6] 陈崇贤,刘京一.气候变化影响下国外沿海城市应对海平面上升的景观策略与启示[J].风景园林,2020,27(12): 32-37.

[7] TEPPER F.Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030[J].International journal of disaster risk science,2015,6(2): 210-233.

[8] National Academies,Policy and Global Affairs,Committee on Science,Engineering,and Public Policy,Committee on Increasing National Resilience to Hazards and Disasters.Disaster resilience[M].National Academies Press,2012.

[9] CHILDER D,CADENASSO M,GROVE J,et al.An ecology for cities: a transformational nexus of design and ecology to advance climate change resilience and urban sustainability[J].Sustainability,2015,7(4): 3774-3791.

[10] SHARIFI A,YAMAGATA Y.Principles and criteria for assessing urban energy resilience: a literature review[J].Renewable and sustainable energy reviews,2016,60: 1654-1677.

[11] VANDER BRUGGE R,JAN R,DERK L.The transition in Dutch water management[J].Regional environmental change,2005,5(4): 164-176.

[12] PAERL H W,HALL N S,PEIERLS B L,et al.Evolving paradigms and challenges in estuarine and coastal eutrophication dynamics in a culturally and climatically stressed world[J].Estuaries and coasts,2014,37(2): 243-258.

[13] DA SILVA L B L,ALENCAR M H,ALMEIDA A.Multidimensional flood risk management under climate changes: bibliometric analysis,trends and strategic guidelines for decision-making in urban dynamics[J].International journal of disaster risk reduction,2020,50: 101865.

[14] WILFEN D,FELDMEYER D.Measuring knowledge and action changes in the light of urban climate resilience[J].City and environment interactions,

2021,10: 100060.

[15] MNIS A,YANG P B,CHENG Y C,et al.Disaster resilience through big data: way to environmental sustainability[J].International journal of disaster risk reduction,2020,51: 101769.

[16] ROEST B,DE VRIES S,DE SCHIPPER M,et al.Observed changes of a mega feeder nourishment in a coastal cell: five years of sand engine morphodynamics[J].Journal of marine science and engineering,2021,9(1): 37.

[17] ARIANA E S,KATERYNA W,HOLLY B.Future of our coasts: the potential for natural and hybrid infrastructure to enhance the resilience of our coastal communities,economies and ecosystems[J].Environmental science and policy,2015,51: 137-148.

[18] NGIN C,CHHOM C,NEEF A.Climate change impacts and disaster resilience among micro businesses in the tourism and hospitality sector: the case of Kratie,Cambodia[J].Environmental research,2020,186: 109557.

[19] RICHARDSON H W.Case studies of disasters and governance[J].국정관리연구,2014,9(2): 31-60.

[20] AERTS J,BOTZEN W,EMANUEL K,et al.Evaluating flood resilience strategies for coastal megacities[J].Science,2014,344(6183): 473-475.

[21] SIVERD C G,HAGEN S C,BILSKIE M V,et al.Coastal Louisiana landscape and storm surge evolution: 1850-2110[J].Climatic change,2019,157(3): 445-468.

[22] MEIRE P M,SEYS J,BUIJS J,et al.Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier?[J].Hydrobiologia,1994,282(1):157-182.

[23] NYQVIST D,CALLES O,BERGMAN E,et al.Post-spawning survival and downstream passage of landlocked Atlantic salmon (salmo salar) in a regulated river: is there potential for repeat spawning?[J].River research and applications,2016,32(5): 1008-1017.

[24] OHMAN K A,KIMBALL N,OSLER M,et al.Assessing coastal flood risk and sea level rise impacts at New York City area airports[C]// AGU Fall Meeting Abstracts.Agu Fall Meeting,2014.

[25] DIRCKE P T M,JONGELING T H G,JANSEN P L M.A global overview of navigable storm surge barriers: suitable gate types for New York for a Dutch perspective[C].Storm Surge Barriers to Protect New York City.ASCE,2015.

[26] KIRSHEN P,BORRELLI M,BYRNES J,et al.Integrated assessment of storm surge barrier systems under present and future climates and comparison to alternatives: a case study of Boston,USA[J].Climatic change,2020(1): 445-464.

[27] TSIMANDILATSE S L.Implementation of the right to the environment in Madagascar[D].武汉: 武汉大学,2014.

[28] JEANSON M,DOLIQUE F,ANTHONY E J.A GIS-based coastal monitoring and surveillance observatory on tropical islands exposed to climate change and extreme events: the example of Mayotte Island,Indian Ocean[J].Journal of coastal conservation,2014,18(5): 567-580.

[29] GLAVOVIC B C.Waves of adversity,layers of resilience: floods,hurricanes,oil spills and climate change in the Mississippi Delta[M]// Adapting to Climate Change.Dordrecht: Springer,2014.

[30] SMOAK J M,BREITHAUPT J L,SMITH T J,et al.Sediment accretion and organic carbon burial relative to sea-level rise and storm events in two mangrove forests in Everglades National Park[J].Catena,2013,104(2): 58-66.

[31] 冯璐.纽约弹性水岸公园设计实践与启示以布鲁克林大桥公园为例[J].风景园林,2016(1): 28-33.

[32] BARBIER E B,HACKER S D,KENNEDY C,et al.The value of estuarine and coastal ecosystem services[J].Ecological monographs,2011,81(2):109-127.

[33] 于洪蕾.极端气候条件下我国滨海城市防灾策略研究[D].天津: 天津大学,2016.

[34] 解成杰,谢湉,刘泽正,等.硬质海岸防护设施的生态效应与对策[J].农业资源与环境学报,2020,37(4): 461-468.

[35] ZHOU B T,CHAO Q C,HUANG L.The core conclusions and interpretation of working group I contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[J].Chinese journal of urban and environmental studies,2015,3(1): 1550003.

[36] CAMILL P,HEARN M,JOHNSON B E.Using a boundary organization approach to develop a sea level rise and storm surge impact analysis framework for coastal communities in Maine[J].Journal of environmental studies &sciences,2012.111-130.

[37] KATHLEEN S,CLAUDINE A L,ROSE L P,et al.Assessing community resilience on the US coast using school principals as key informants[J].International journal of disaster risk reduction,2012,2: 6-15.

[38] OXLEY M C.A “people-centred principles-based” post-Hyogo framework to strengthen the resilience of nations and communities[J].International journal of disaster risk reduction,2013,4: 1-9.

[39] ABEL N,GORDDARD R,HARMAN B,et al.Sea level rise,coastal development and planned retreat: analytical framework,governance principles and an Australian case study[J].Environmental science &policy,2011,14(3): 279-288.

[40] SENEVIRATNE S I,NICHOLLS N,EASTERLING D,et al.Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment[M]//Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation.Cambridge University Press,2012: 109-230.

[41] FLETCHER C S,TAYLOR B M,RAMBALDI A N,et al.Equity,economic efficiency and institutional capacity in adapting coastal settlements[M]//Applied studies in climate adaptation.Wiley,2015.

[42] 石先武,谭骏,国志兴,等.风暴潮灾害风险评估研究综述[J].地球科学进展,2013,28(8): 866-874.

[43] BAEILE J P,BINDER S B,BAKER C K.Recovering after a natural disaster:differences in quality of life across three communities after Hurricane Sandy[J].Applied research in quality of life,2020,15: 1151-1159.

[44] SLOBBE E V,VRIEND H J D,AARNINKHOF S,et al.Building with nature: in search of resilient storm surge protection strategies[J].Natural hazards,2013,66(3): 947-966.

[45] VANKONINGSVELD M,MULDER J P M,STIVE M J F,et al.Living with sea-level rise and climate change: a case study of the Netherlands.[J].Journal of coastal research,2008,24(2): 367-379.

[46] 姚庆海.巨灾损失补偿机制研究:兼论政府和市场在巨灾风险管理中的作用[M].北京: 中国财政经济出版社,2007.

[47] 赵领娣.风暴潮灾害损失补偿与我国再保险市场的完善[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2004(3): 71-76.

[48] CATHY S,SALLY J P,WILLEMIJN J D,et al.Dealing with flood damages:will prevention,mitigation,and ex post compensation provide for a resilient triangle?[J].Ecology and society,2016,21(4): 1.

[49] ROESCH M G E,ARBUCKLE J G,TYNDALL J C,et al. Barriers to implementing climate resilient agricultural strategies: the case of crop diversification in the US Corn Belt[J].Global environmental change: human and policy dimensions,2018,48: 206-215.

[50] GUILLERMO V V,GABRIELA V H,FELIPE A D A,et al.Design of sustainable and resilient eco-industrial parks: planning the flows integration network through multi-objective optimization[J].Journal of cleaner production,2020,243: 118610.1-118610.25.

[51] KVALVIK I,ROBERTSEN R.Inter-municipal coastal zone planning and designation of areas for aquaculture in Norway: a tool for better and more coordinated planning?[J].Ocean &coastal management,2017,142: 61-70.

[52] LACERDA G,SILVA C,PIMENTEIRA C,et al.Guidelines for the strategic management of flood risks in industrial plant oil in the Brazilian coast:adaptive measures to the impacts by relative sea level rise[J].Mitigation &adaptation strategies for global change,2014,19(7): 1041-1062.

[53] MURTINI S,KUSPRIYANTO,KURNIAWATI A,et al.Mangrove area development strategy wonorejo as ecotourism in Surabaya[J].Journal of physics conference,2018,953: 012174.

[54] APITIDA W.泰国尖竹汶府海岸带开发利用规划研究[D].厦门: 厦门大学,2019.

[55] 布鲁诺·德·梅尔德,凯利·香农.适应与抵制:越南为应对气候变化采取的措施[J].风景园林,2020,185(12): 40-54.

[56] 童星.中国社会治理[M].北京: 中国人民大学出版社,2018.

[57] 郑开雄.应对气候变化的滨海城市空间结构适应模式研究[D].天津:天津大学,2018.

[58] 翟国方,夏陈红.我国韧性国土空间建设的战略重点[J].城市规划,2021,45(2): 44-48.

[59] 喻锋,张丽君,李晓波,等.国土空间开发及格局优化研究:现状述评、战略方向、技术路径与总体框架[J].国土资源情报,2014(8): 41-46,9.

[60] 陈崇贤,夏宇,杨潇豪.广州市南沙区农业区域海平面上升应对策略[J].景观设计学,2020,8(3): 10-25.

[61] 靳瑞峰. 沿海化工园区工业防灾规划技术方法探析[D].天津: 天津大学,2013.

[62] 王丽荣,于红兵,李翠田,等.海洋生态系统修复研究进展[J].应用海洋学学报,2018,37(3): 435-446.