引言

联合国环境规划署2019 年发布的《全球环境展望6》明确指出,受到人类活动和自然因素的共同影响,全球大部分地区发生极端降水和洪水等灾难性事件的频率和强度正持续增加[1],并可能造成严重的生态系统破坏[2]、经济财产损失[3]和人民身心健康损害[4-5]。因此,包括中国在内的世界各国正积极探索如何完善有关政策机制,进而将雨洪资源纳入可持续管理的框架。

可持续的雨洪管理是指通过建立一整套合乎经济、社会和环境效益的理念与方法、工程和技术、政策法规和管理机制等,解决雨洪问题和改善生态环境。发达国家从1970 年代开始就对城市雨水污染等问题开展研究,经过数十年的探索和应用,美、英、德、日等国家已经形成较为系统的雨洪管理理念和体系[6-9]。与传统排水系统相比,结合灰、绿色基础设施对雨洪资源进行调蓄、收集和利用的方法被认为更具可持续性和综合效益[10]。其次,先发国家大都通过将市场机制引进雨洪管理及设施建设的投融资来促进雨洪管理的良性发展,包括雨水费制度、公私合作模式和经济激励政策等[11-13]。此外,大量研究和实践均表明,将公众动态参与纳入雨洪管理的全过程,可能是长期内更具成本效益的最佳方法[14-16]。近年来,我国陆续出台了一系列防洪专项规划和关于雨水调蓄利用的技术规范[17-18],雨洪管理体系建设取得了重要进展;但毋庸置疑的是,与发达国家相比,我国目前的雨洪管理政策体系仍存在诸多问题,亟须加以完善。

基于此,本文将系统梳理国内外雨洪管理思想与实践的发展历程,深入比较中美英三国的雨水管理在政策法规、管理机制、经济激励和公众参与方面的差异;在此基础上,结合国际经验提出相关建议,为我国可持续雨洪管理体系构建和科学的系统决策提供启示和借鉴。

1 国内外雨洪管理发展历程

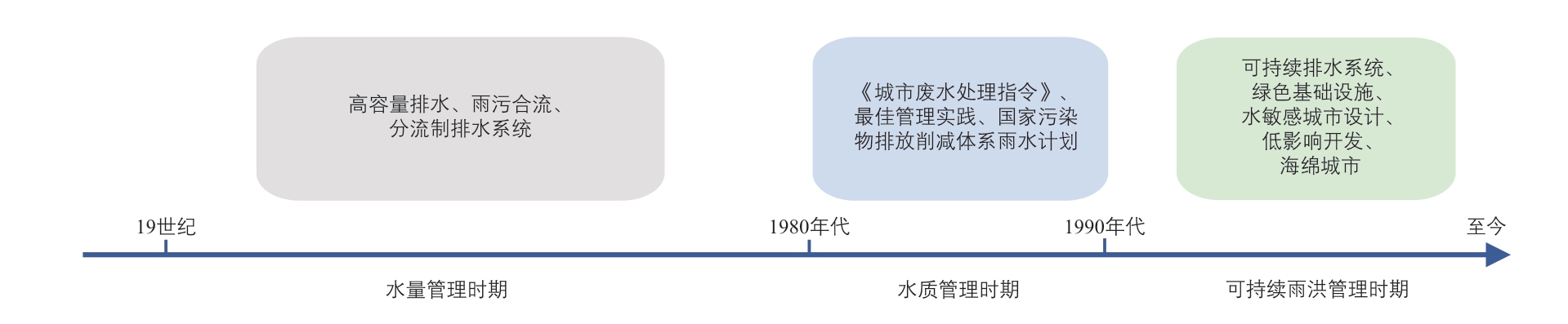

纵观国内外雨洪管理发展历史,可将其划分为水量管理、水质管理、可持续雨洪管理三个时期,反映出不同时期人类对待雨洪价值观念的变迁:从早期关注水安全(水量),到中期重视水环境(水质),再到后期强调水生态(宜人性和生物多样性)与水资源(碳吸收、健康和节能)(图1)。

图1 19 世纪以来雨洪管理的发展阶段特征

资料来源:作者根据参考文献[19]绘制

1.1 水量管理时期

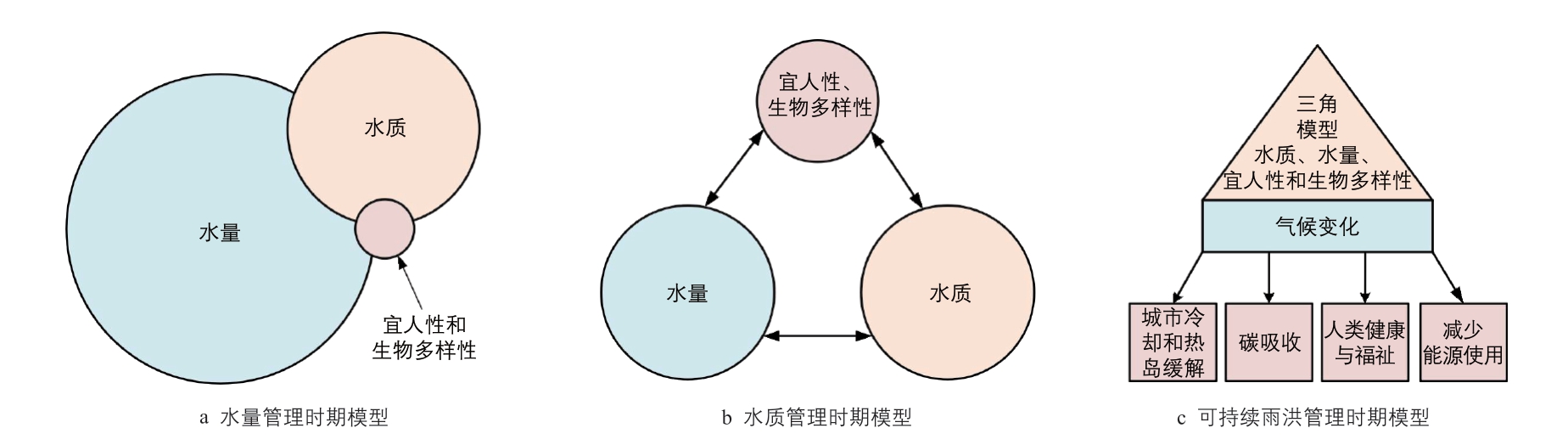

19 世纪初,由于人口迅速扩张以及工业化、城市化的发展,过多的地表水径流使得传统的地下排水管道系统不堪重负,进而导致城市洪水泛滥。这一时期,先发工业化国家对排水不畅导致的城市积水问题的关注远甚于水质(图2a)。

图2 不同时期雨洪管理价值模型示意图

资料来源:作者根据参考文献[26]绘制

维多利亚时代(1837—1901 年),英国在应对水问题方面取得显著进展,提出采用高蓄滞管道系统作为社会排水和水处理的解决方案。1850 年代,在慈善事业、公众捐款和企业愿景的共同作用下,英国新建了600 km 的大型管道(高2.3 m,宽1.3 m)来收集雨水和各类废水[20]。同一时期,美国芝加哥市花费了1 000 多万美元在新兴的中央商业区修建了近87 km 的下水道,并将街道坡度提高了约3.6 m 用于排水[21]。虽然工程师们所创造的解决方案在当时看似是辉煌的,但实际上,合流制下水道系统中雨污水的溢出极大地影响了人们的健康,把水埋在地下管道的想法似乎成为当时多数人的集体思维障碍[22]。城市规划师们普遍认为雨水径流是一种不必要的滋扰,需要尽快收集、输送管道和排入水道。

1.2 水质管理时期

1980 年代中期—1990 年代,大量研究表明雨水径流污染是导致自然水体水质下降的重要原因,城市管理者们开始逐渐认识到改善水质的重要性,并在布置各类雨水调蓄设施时考虑更多的生态和审美价值(图2b)。

自1988 年于法兰克福举行的欧共体水资源政策部长级研讨会强调地表水生态质量的必要性后,欧洲于1991 年通过了《城市废水处理指令》,要求在人口超过2 000 人的集聚区收集和处理废水(包括雨水的混合物),以保护环境免受城市地区和工业部门排放的不利影响[23]。美国也实行了一系列与雨水有关的管制活动,并推行最佳管理实践(BMPs:Best Management Practices)用于非点源污染的削减与控制。当时的BMPs 工程主要依靠雨水塘、雨水湿地、渗透池等相对集中的末端措施,实际上并不能有效解决所有雨水系统的问题[9]。1987 年,美国国会开始将重点转向包括雨水在内的面源污染,并将雨水控制纳入了国家污染物排放削减体系(NPDES: National Pollution Discharge Elimination System)计划。在此基础上,联邦环境保护局还建立了一套大的城市径流水质标准用于规范城市径流排放[24]。

1.3 可持续雨洪管理时期

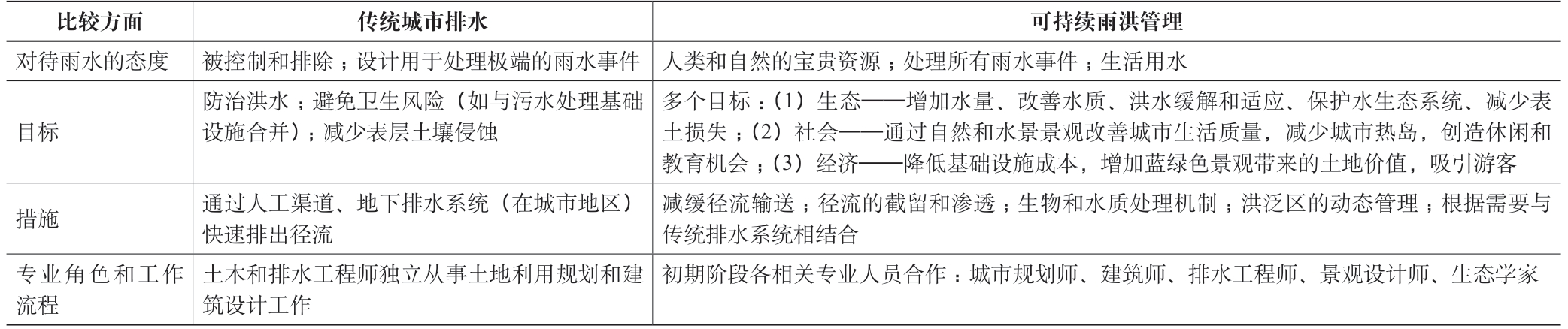

1990 年代—21 世纪初,随着研究和实践的不断深入,雨洪管理从被动应对转向积极消解问题根源。与传统城市排水相比,可持续雨洪管理在对待雨洪的态度、目标、措施、专业角色和工作流程上都发生了显著的转变(表1)。美、英、澳等国家分别形成了效仿自然排水方式的城市雨水管理体系,相应的措施和技术也得到了长足发展,包括美国的低影响开发(LID: Low Impact Development)、英国的可持续排水系统(SuDS: Sustainable Urban Drainage Systems)和澳大利亚的水敏感城市设计(WSUD: Water Sensitive Urban Design)等[25]。如图2c 所示,SuDS 等可持续的雨水管理措施通过碳吸收和城市冷却等方式缓解和适应气候变化,并带来多种生态环境效益[26]。

表1 传统与可持续雨洪管理的比较

资料来源:作者根据参考文献[28]整理绘制

我国城市雨洪的技术研究和实践经历了三个阶段,即雨洪的直接排放、排放与收集相结合以及系统管理,当前的主要任务是完善有关政策措施,进而加强雨水的管理和强制使用。北京市政府自2003 年以来先后出台了《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》《关于进一步加强城市雨洪控制与利用的意见》等一系列正式文件,对雨水利用和防洪提出了要求[27];2006 年,深圳市召开了针对《深圳雨洪资源利用规划研究》的评审会和研究成果鉴定会,明确将雨洪资源作为城市第二水源的开发目标。至2016 年,已有30个城市被选为海绵城市试点城市,每个示范区的面积均超过15 km2。至此,我国正奋起直追,步入雨洪管理发展的关键时期。

2 美英中三国雨洪管理政策的比较

2.1 雨洪政策法规比较

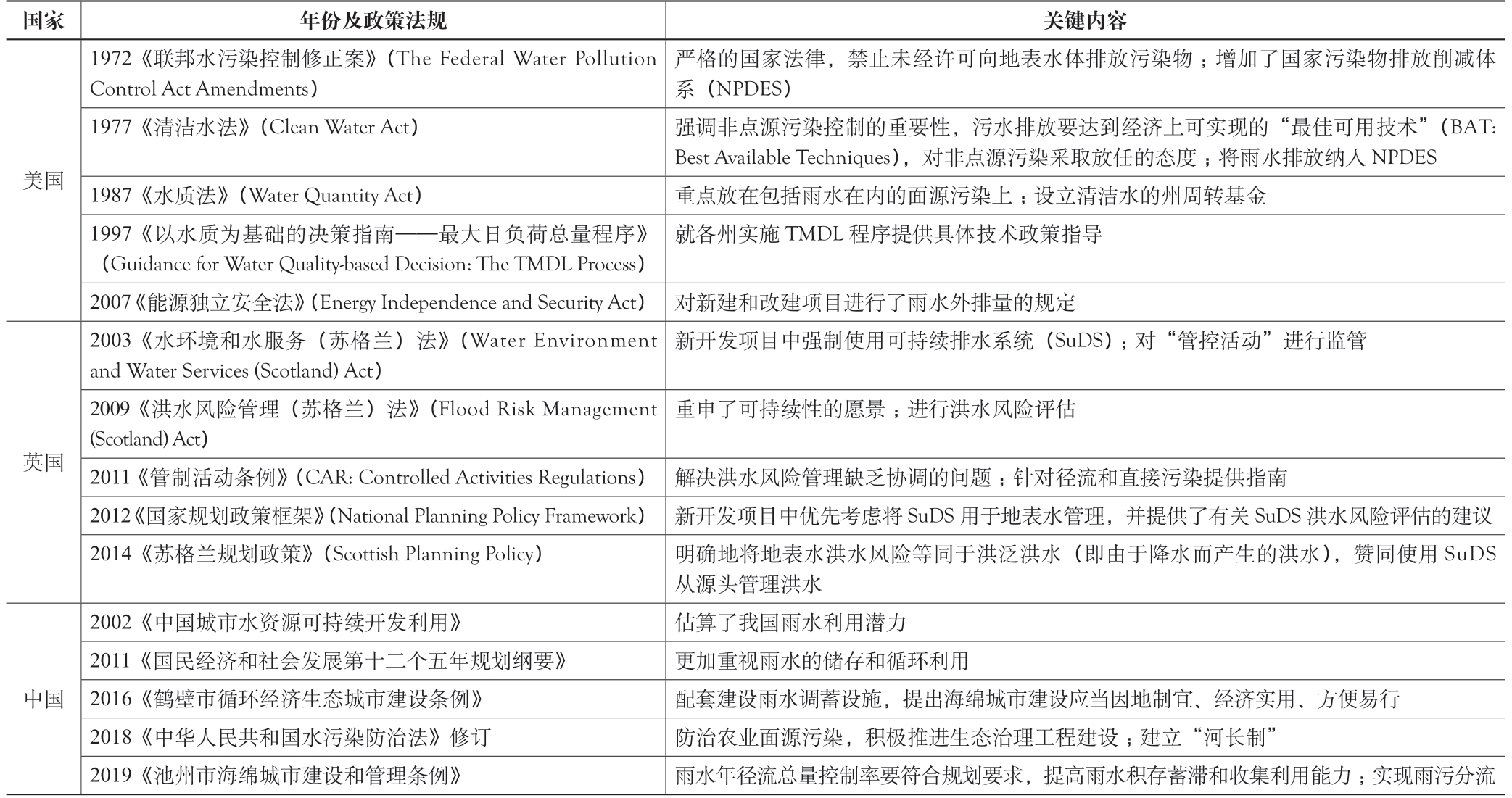

美、英两国关于城市雨洪管理的立法起步较早,均已颁布大量的国家和地方性法规以推进雨洪管理措施的施行(表2),并在实践应用中展现出了自身的优势和特点。

表2 美英中三国雨洪政策法规比较

注:TMDL 全称为total maximum daily load。

资料来源:作者根据参考文献[29-32,34]和有关文件整理绘制

2.1.1 美英两国的雨洪政策法规

(1)系统性、一致性和层次性的目标体系

首先,就政策目标而言,美国经历了“禁止未经许可向地表水体排污—受纳水体水质改善—维护国家水域的化学、物理和生物完整性—在最大程度技术可行的原则之下维持和恢复场地开发前雨水和各方面水文状态”这一目标过程的转变[33],为其更好地开展雨洪管理和实践奠定了坚实的基础。英国在2010 年的《洪水和水资源管理法》(Flood and Water Manayement Act)中定义了“可持续排水”是对雨水(包括雪水和其他降水)的管理,旨在减少洪水造成的破坏,改善水质,保护和改善环境,维护健康和安全,确保排水系统的稳定性和耐久性[24]。

其次,从关注范围来看,两国都明确将点源和面源污染纳入其法规体系。20 世纪以来,美国颁布了多部联邦水资源保护法,鼓励清除工业和生活废水等点源污染。为了解决剩余未得到处理的面源污染,1987 年《水质法》首次将雨水在内的城市非点源污染纳入其中。在英国,有关环境部门很早就开始积极推广使用可持续排水系统(SuDS)以减少来自各城市汇水区的径流污染,2003 年的《水环境和水服务(苏格兰)法》允许通过定期更新《管制活动条例》中定义的一般约束规则(GBRs: General Binding Rules),并利用有关条例针对点、面源污染提供了使用SuDS 来保护城市水质的法定指南[34]。

(2)分类、分级和分阶段的监管制度

1972 年美国《联邦水污染控制法修正案》提出建立NPDES,并采用严格的许可证管理制度进行管理。该制度针对点源,包括工业、建筑和市政独立雨水管系统(MS4s:Municipal Separate Storm Sewer Systems)三种类型,按活动类型授予其许可证。1987 年,美国《水质法》修正案提出,在实施基本技术和水质控制措施后仍不符合相应水质标准的水体,各州需对其实施TMDL 程序。TMDL 程序的制定和实施具有较为坚实的科学理论基础。以美国岩溪(Rock Creek)的TMDL 程序为例:首先,根据流域水体用途(生态用水、娱乐用水、作物灌溉等)确定水质标准;其次,通过调查评估污染源识别水质问题的根本原因;最后,关注污染削减与水质变化的联系,提出后续减排方案与监测措施[35]。1990 年代以来,环保局共颁布了两个阶段的雨水规则,规定大型(为10 万以上人口服务)、小型MS4s 以及从事工业相关活动(包括0.4 hm2 以上的建筑工地)排放径流的运营商都必须获得NPDES 许可证。

英国政府也出台了国家标准,对不同危害程度的地表径流进行针对性的处理,同时允许地方当局对规划许可提出更严格的要求。苏格兰于2011 年发布的《管制活动条例》明确规定,环保局应对可能造成水质污染风险的活动进行分级审批,共分为三个授权级别:一般约束规则(GBRs)、登记和用水许可证。GBRs 对特定的低风险活动提供法定控制并通过规划体系进行监管;中高风险活动则需要明确的登记、许可和收费,未经授权或不符合授权条件的活动则会受到制裁或刑事处罚。

(3)综合的全过程管控体系

1997 年,美国修订《水质法》并首次将最佳管理实践(BMPs)纳入立法层面,对城市开发建设项目中雨水资源的积蓄、利用和污染防治作出强制性规定,提出利用工程性措施(过滤、渗透、滞留设施等)和非工程性措施(管理措施)综合解决水质和水量问题。2008 年,环保局在绿色基础设施框架下编制了一系列全国性的低影响开发(LID)指导文件,大部分州也相应制定了指导LID 工程实践的技术手册,如《马里兰州暴雨设计手册》(Maryland Stormwater Design Manual)和《西南地区绿色基础设施手册》(Green Infrastructure for Southwestern Neighborhoods)等。在BMPs 的基础上,英国倡导SuDS 优先的管理理念,建筑业研究和信息协会(CIRIA:Construction Industry Research and Information Association)通过了一系列与设计实践和项目相关的文件来促进SuDS 的实施[36];此外,大量政策文件均提及新开发项目必须强制或优先使用SuDS,即利用“管理列车”(treatment train)从源头、场地、区域三个层面对雨水进行全过程控制[37]。

2.1.2 中国的雨洪政策法规及存在的问题

近年来,我国的海绵试点城市率先出台了一些关于雨水利用和设施建设的政策法规。2016 年12 月,《鹤壁市循环经济生态城市建设条例》提出了海绵城市专篇;2019 年11月,安徽省人大常委会审查批准了《池州市海绵城市建设和管理条例》,为海绵城市建设提供了“池州经验”。在监管工具上,我国全面推行环保税和“河长制”,实现了从行政收费到依法征税的质变,并为河湖的永续利用提供了制度保障。

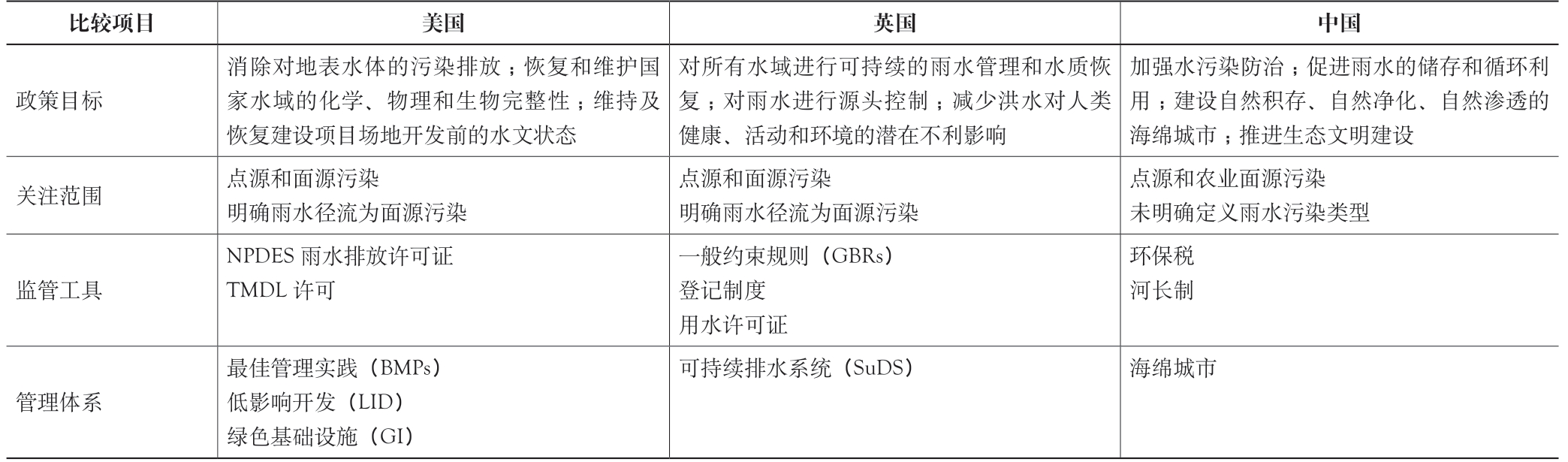

尽管取得了一些成果,但与美、英相比,我国的雨洪管理政策法规仍存在一些不足。一是缺少对雨水污染类型的定义。尽管大部分研究实质上将雨水污染与面源污染等同,但城市雨水是否是面源污染在法律文件上找不到一个权威的认定。二是缺乏强制性。目前我国强制性的雨水利用法律法规仍处于空白状态,无法对有关主体进行强有力的约束。三是缺少专门立法。当前仅有极少数地方性法规针对海绵城市建设及雨洪管理,没有上位的法律法规对雨洪水的处理利用作出明确规定,有关政策散见于环境保护法案和城市管理条例[38-39](表3)。

表3 美英中三国雨洪政策目标、关注范围、监管工具与管理体系比较

资料来源:作者根据参考文献[24,31-32,40]整理绘制

2.2 雨洪管理机制比较

2.2.1 “直线型”的美国管理模式

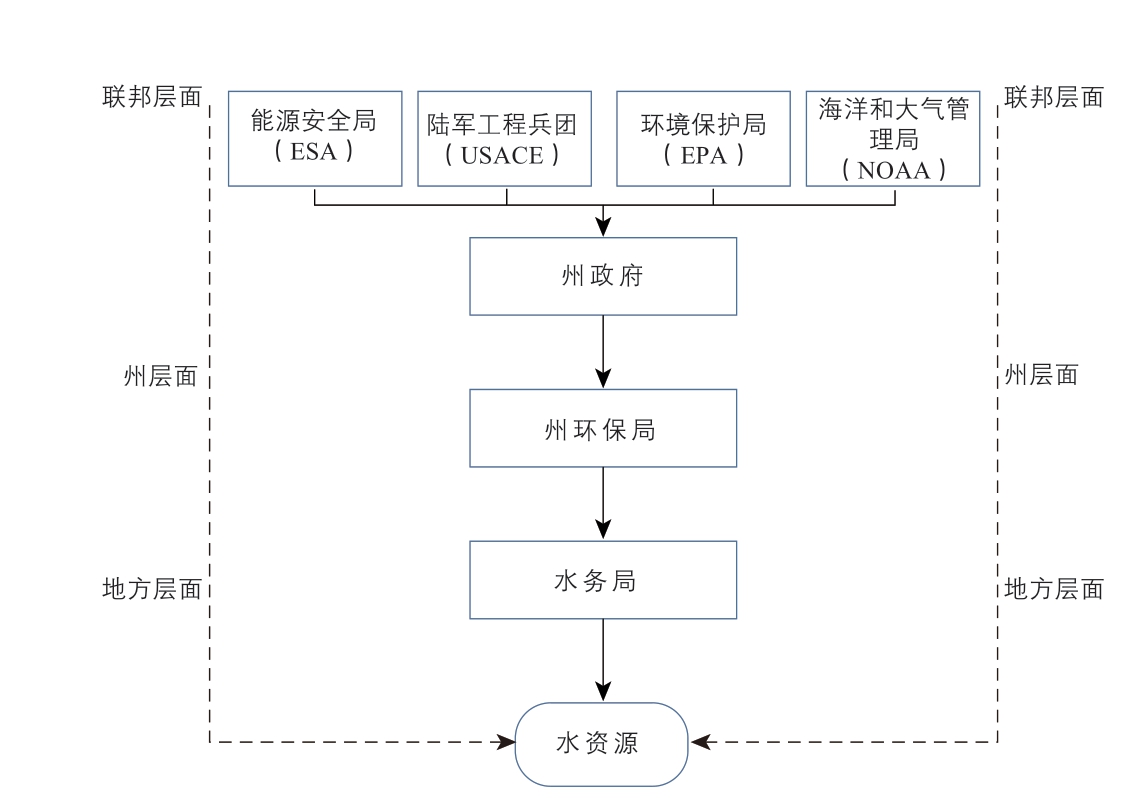

根据《清洁水法》,美国的水资源管理采用直线型管理模式,并在联邦、州、地方三个层级都设置了管理机构(图3)。在联邦层面,设有环保局、能源安全局、陆军工程兵团、海洋和大气管理局等机构,通过气候监测、制定环保政策以及运营维护水利工程对全国范围的雨洪资源进行管控。在联邦政府的统领下,各部门职司明确,避免了重复管理而导致的效率低下。在州层面,环境问题由州政府负责,且在立法上与联邦政府平级,各州政府以流域为单位划分自然资源区并设立自然资源委员会统一管理,职责包括防洪、灌溉、污水排放等。此外,各州均分设环保局等职能机构管理区域内的雨洪资源,州环保局不对联邦环保局负责,但针对点源的排污许可证制度主要由联邦环保局统一实施,并可授权各州具体推行[41]。在地方层面,往往设立若干个水务局,统筹管理供水、排水、污水处理等涉水事务[42]。

图3 美国水务管理运行机制框架图

资料来源:作者根据参考文献[41-42]绘制

2.2.2 水务私有化的英国管理模式

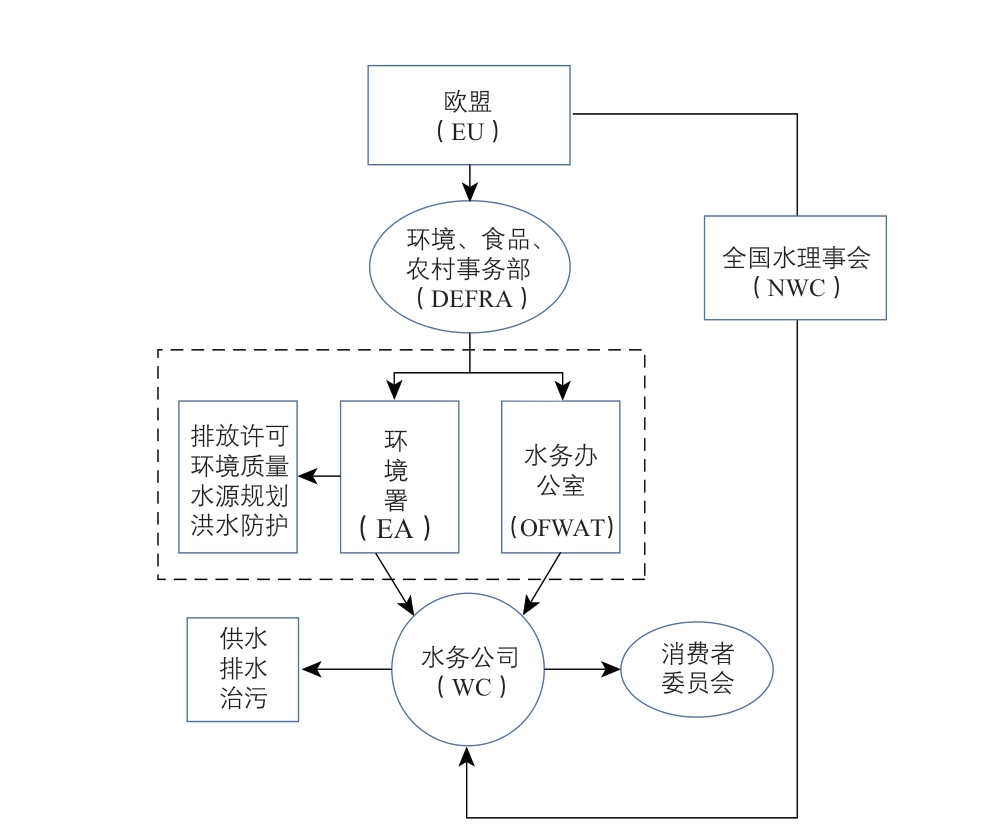

英国是世界上较早建立流域管理体制的国家之一,实行按流域分区管理,并于1989 年实行水务私有化。政府和监管机构制定了明确和互补的角色,以提供一个水行业运作的框架(图4)。

图4 英国水务管理运行机制框架图

资料来源:作者根据参考文献[43-44]绘制

英国的许多环境立法都是由欧盟政策而非国家政策推动,欧盟理事会和议会为各成员国提供国际层面的政策指导。目前,英国在国家层面没有专门负责雨洪资源管理的部门,由环境、食品和农村事务部(Defra: Department for Environment,Food and Rural Affairs)为受监管的水务企业和监管机构提供高级指导并与下级政府的环境署(EA:Environment Agency)共同负责洪水管理[44]。环境署还具有国家协调作用,负责解决洪水问题和管理点源污染。此外,各下级政府还有单独的水务办公室(Ofwat: Office of Water Services),水务办公室作为经济监管者负责控制私有化的垄断企业——水务公司[42]。全国理事会作为最高咨询机构,指导协作全国的水务工作。通过水监管体系,英国政府部门实现了水管理和水产业的职能分离,开创了现代流域管理的新类型。

2.2.3 中国现行水务管理模式及其困境

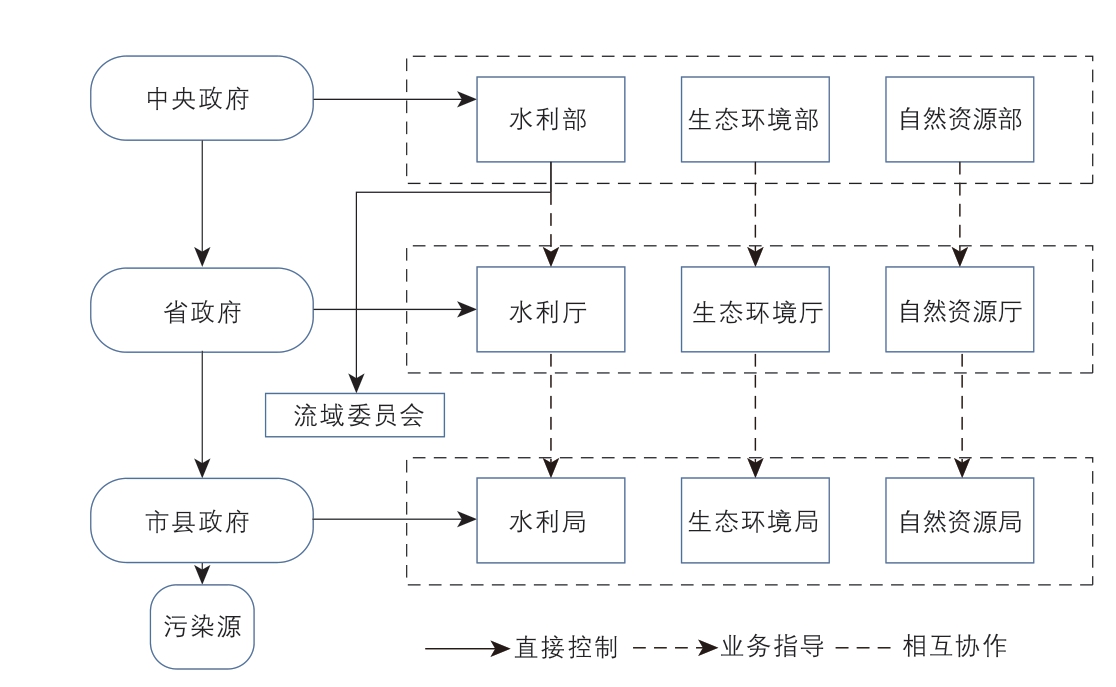

我国实行中央集权、部门分权的行政体制,在中央、省、市、县级别都建立了相关的雨洪管理机构(图5)。2002 年《水法》确立我国实行流域与区域管理相结合的水资源管理机制,并明确划分了相关管理机构的职责权限,促进了我国流域管控的实施。至2018 年6 月,全国31 个省(区市)已全面建立河长制,通过将最高权威落实到各级政府的主要领导并强化考核问责,加强横向整合和纵向联动,明确落实河湖管理责任,实现了从突击式治水向制度化治水的转变。

图5 中国水务管理运行机制框架图

资料来源:作者根据参考文献[46]绘制

但是,随着各种综合性水问题浮现,我国分部门、分层级的管理体制逐渐显露出如下弊端。(1)从机构设置来看,存在部门分割与流域管理机构职能弱化。各部门之间缺乏协调统一,利益分割致使管理低效;其次,流域管理机构仅是水利部的派出机构,职权有限,在水资源支配和水环境治理上受到省级政府的制约[46]。(2)在权责结构上,职责交叉,事权与财权不尽一致。我国水利和生态环境部门分别负责水资源和水污染防治的统一管理和监察,导致水质和水量管理分离。此外,流域机构和省级政府之间还存在事权和财权的矛盾,雨洪管理及其资金难以得到持续保障。

2.3 相关配套政策比较

2.3.1 雨水融资机制

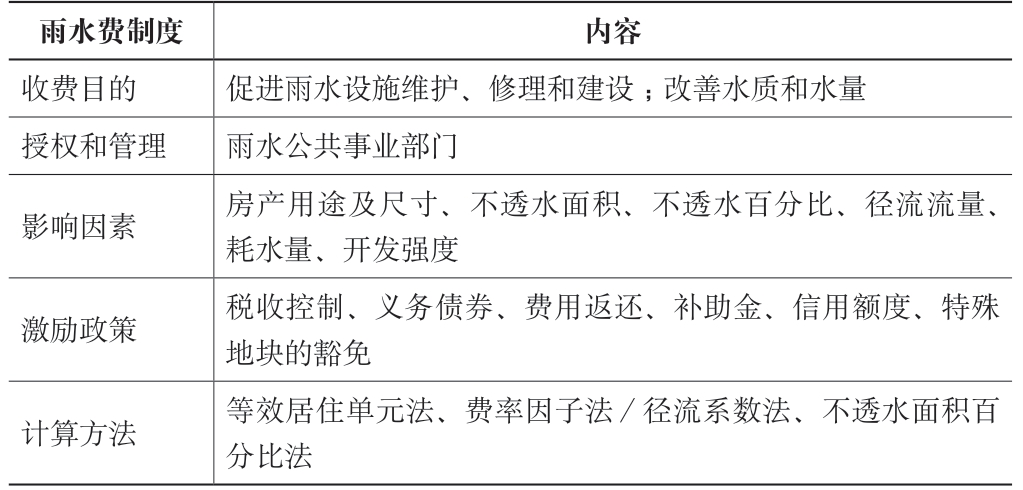

缺乏足够资金支持和有效的市场激励是可持续雨洪管理的主要障碍之一。作为雨水融资机制最发达的国家,美国于1970 年代提出采用雨水费制度来解决这一难题(表4)。

表4 美国雨水费制度相关内容

资料来源:作者根据参考文献[11,13]整理绘制

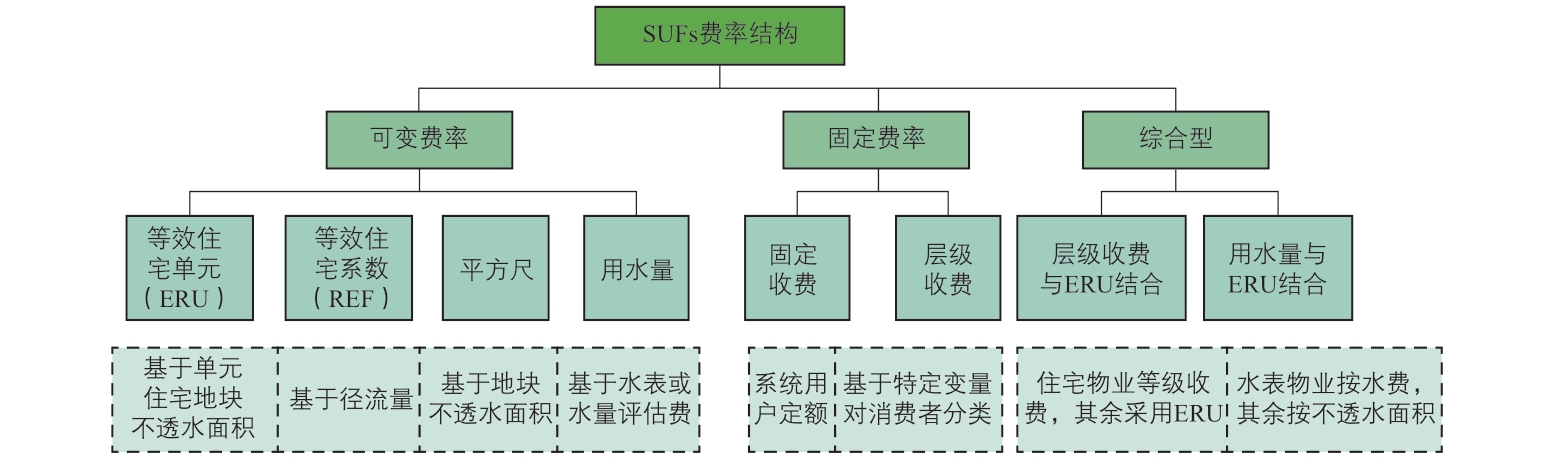

美国市政当局使用了各种方法为其雨水项目提供资金,包括雨水公用事业费(SUF: Stormwater Utilities Fee)、特别评估、开发费、影响费、许可证等[47],其中SUF 已越来越多地被地方政府用作实施可持续性雨水项目的替代性收入来源,当前最流行的收费制度是等效居住单元(ERU:Equivalent Residential Units),其次是等级收费和固定收费[48](图6)。此外,政府还通过提供补贴、降低雨水费等财政奖励措施激励业主主动采取行动减少径流。例如:俄勒冈州波特兰市的“清洁河流奖励”(clean river rewards)计划,指出当雨水在私人地产层面进行管理而不是流入排水系统时,城市为家庭提供100%的SUF;此外,该市还实施了屋顶雨落管断接计划,旨在减少排入城市目标区域的合流制溢流系统(CSOs: Combined Overflow System)的排放量,每个合格的落水管最多可获得53 美元(约合365 元人民币)的补偿。

图6 美国雨水公用事业费(SUF)费率结构

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

英国在可持续排水系统的建设上采用公私合作伙伴(PPP: Public-Private-Partnerships)模式,自私有化改革之后,开始普遍采用政府购买服务类PPP 模式的一种形式——私人融资计划(PFI: Private Finance Initiative),由社会资本负责全过程运作[49]。目前,中国海绵试点城市也大都采用PPP 模式来吸引社会资本参与建设,一定程度上缓解了政府的财政负担,但尚未形成使用者付费的模式。

2.3.2 公众参与保障

就我国而言,海绵试点城市的领导小组办公室一般下设宣传组向公众普及海绵城市建设的相关知识,但就目前看来,未能从深层次动员公众参与雨洪管理的全过程,存在缺少法规支撑、参与方式单一、配套机制不完善等问题。美、英两国重视雨洪管理中的公众参与机制建设并由此取得了良好成效,集中呈现出以下特点。

(1)法治化的参与保障机制。美国颁布了大量保障公众参与雨水管理的政策法规,如《清洁水法》中NPDES 规定了最低控制措施,要求社区开展公众教育,并邀请公众参与雨水管理工作;2003 年发布的《美国环境保护局公众参与政策》确定了公众参与的目的和方法;2010 年《城市绿色基础设施总体规划(2011)》鼓励利益相关者参与雨水管理绿色基础设施建设[16]。同时,英国也制定了一系列SuDS 实施指南,明确了公众参与的具体环节和事项,提高了公众对SuDS 的认知和理解。

(2)动态的全过程参与体系。在雨水设施项目设计、实施、落实的各个阶段,美国都建立了与公众参与有关的流程。在设计阶段,邀请目标人群参与协作学习;实施阶段,依据程序对其实施监督;项目落实阶段,对公众的建议进行合理反馈并进行公众满意度评价[16]。英国的公众参与体系中,非结构性SuDS 方法(教育和信息)是关键,其提出的“校园SuDS”倡议使公众在校园内就能够树立可持续雨水管理的意识。此外,城市还为公众提供关于如何申请奖励和管理家庭层面雨水的免费研讨会,并在SuDS 设计时广泛开展公众意见调查和研究。

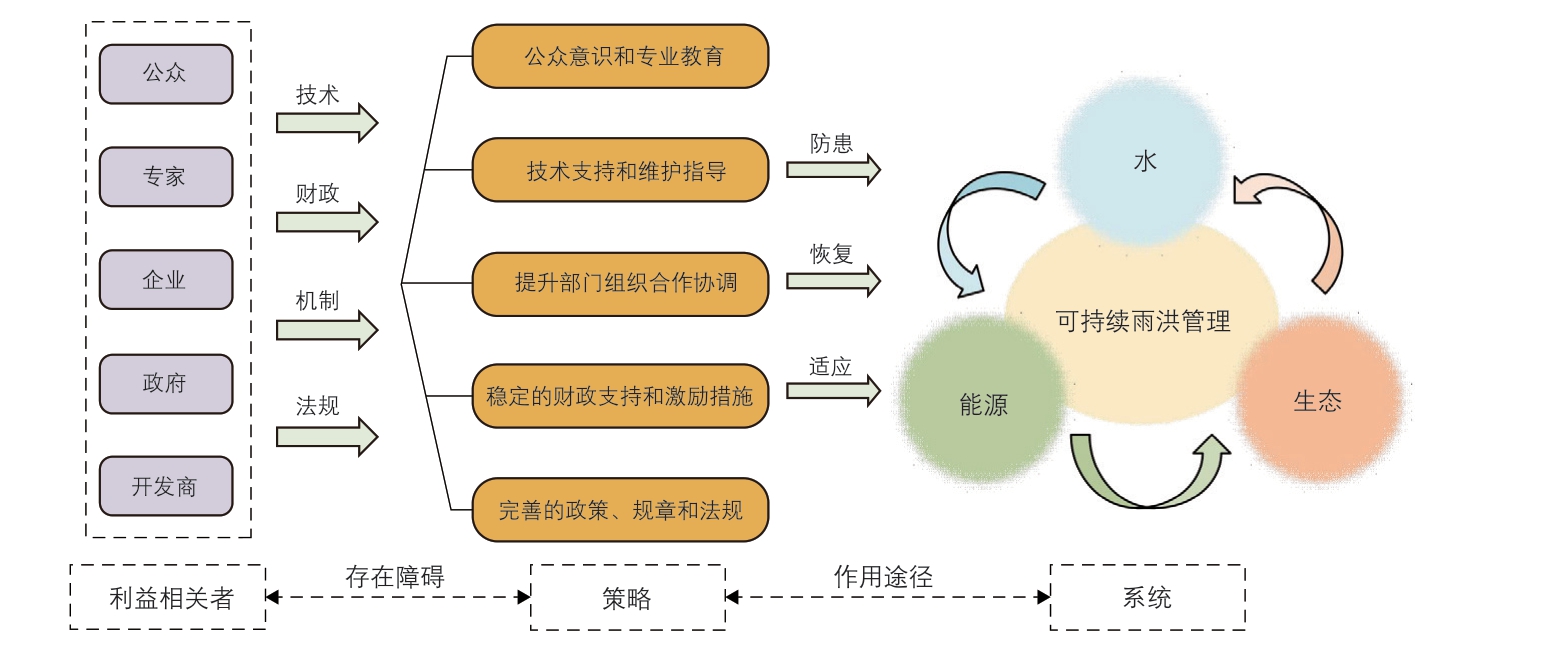

3 启示与借鉴

可持续的雨洪管理体系是一个复杂的巨系统,受到自然生态、社会治理和工程技术等方面的综合影响(图7)。结合当前突出的现实问题和美英等国的成功经验,我国可借鉴国外先进的雨洪管理技术和手段,重点从以下几方面入手,因地制宜地建立具有城市特色的雨洪管理体系。

图7 可持续雨洪管理体系内涵框架图

资料来源:作者绘制

(1)转变传统管理理念,重塑价值认知体系

价值认知体系决定雨洪管理未来的发展和走向。政府管理部门必须改变原有的经济效益优先的理念,强化生态文明战略意识,认识到管理和利用雨洪这一宝贵自然资源的重要性。相关部门和组织应基于更高层次,从水量、水质、生态环境和雨洪资源利用等方面整体考量,通过构建系统的雨洪管理体系以及各类水生态基础设施,实现降雨的就地消纳和利用,提升城市整体的生态系统功能,最大限度发挥雨洪资源的生态、经济和社会效益。

(2)修改现行政策法规,加强法治化体系保障

建立完善的雨洪管理法规体系是海绵城市建设的有力保障。首先,目前《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律中明确将雨水定义为面源污染;其次,颁布全国和地方层面的专门针对雨洪管理和海绵城市建设的法规条例,为在全国范围内开展相关工作提供法律规范和依据;再者,相关法律应就城市开发建设项目对雨水的积蓄利用、径流排放和污染防治作出强制性规定,新建、改建的项目必须根据实际情况采取雨水管控措施,最大程度减少城市开发建设对雨水径流和水质造成的损害;此外,可借鉴TMDL 的先进经验,基于环境容量制定和分配水污染削减目标,建立具有中国特色的污染总量控制管理技术流程与规范。

(3)完善雨水管理机制,推动机构和体制改革

合理的机构组织和科学的运行机制能够有效推动相关决策的制定、落实和实施。第一,改变现有国家职能部门和机构的独立运作体系,加强水利、生态环境、卫生和建设等主管部门之间的协调衔接,促进跨部门、跨专业的合作交流;第二,理顺行政区域与流域管理组织之间的关系,地方政府管辖范围内的小流域应服从地方法规和管理,对于跨行政边界的大流域,可由流域内各政府部门组成流域委员会,制定适合整个流域的规划和条例,再由各地方政府根据流域委员会的建议制定政策具体执行;第三,按照责、权、财统一原则,逐步提高流域管理机构的实权,进行垂直规整,使其上升为国务院的派出机构,并建立有力的追责制度保障流域机构行使决策监督权,做到定分止争[41]。

(4)构建经济激励机制,促进公众多层次参与

使用者付费模式是未来雨水管理融资的趋势。在进行雨水管理收费时,政府部门可以根据不同的责任主体和土地权属制定不同的收费模式,并利用折扣、信贷、补贴和税收等经济奖惩机制来推动有关主体采取行动减少径流和加强雨水利用。在法规层面上,应保障公众参与权利、行动流程和责任主体,加强政策法规的宣传普及,制定计划引导公众积极主动参与雨洪管理的全过程。在参与形式上,政府应当及时公开关于雨洪管理及项目的相关信息,将问卷调查、座谈会、听证会等传统形式与微信公众号、微博等网络渠道相结合,了解公众的意见和诉求并将其纳入决策之中。

[1] The United Nations Environment Programme(UNEP).Global Environment Outlook-GEO-6[EB/OL].(2019-03-22)[2020-05-02].https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/21BA40460316612F 8E7F2601B220C674/9781108627146c9_p234-269_CBO.pdf/freshwater.pdf.

[2] KENNEDY J,HAAS P,EYRING B.Measuring the economic impacts of greening: the center for neighborhood technology green values calculator[M]//Growing greener cities: urban sustainability in the twenty-first century.University of Pennsylvania Press,2008: 326-345.

[3] HALLEGATTE S,GREEN C,NICHOLLS R J,et al.Future flood losses in major coastal cities[J].Nature climate change,2013,3(9): 802-806.

[4] DU W,FITZGERALD G J,CLARK M,et al.Health impacts of floods[J].Prehospital and disaster medicine,2010,25(3): 265-272.

[5] SAULNIER D D,RIBACKE K B,VON SCHREEB J.No calm after the storm: a systematic review of human health following flood and storm disasters[J].Prehospital and disaster medicine,2017,32(5): 568-579.

[6] WISE S.Green infrastructure rising: best practice in stormwater management[J].Planning,2008,74(8): 14-19.

[7] MORRIS Z B,MALONE S M,COHEN A R,et al.Impact of low-impact development technologies from an ecological perspective in different residential zones of the city of Atlanta,Georgia[J].Engineering,2018,4(2):194-199.

[8] CHARLESWORTH S,WARWICK F,LASHFORD C.Decision-making and sustainable drainage: design and scale[J].Sustainability,2016,8(8): 782.

[9] 车伍,闫攀,赵杨,等.国际现代雨洪管理体系的发展及剖析[J].中国给水排水,2014,30(18): 45-51.

[10] PRUDENCIO L,NULL S E.Stormwater management and ecosystem services: a review[J].Environmental research letters,2018,13(3): 033002.

[11] 涂楠楠,王建龙,席广朋,等.美国雨水收费制度设计及其启示[J].中国给水排水,2018,34(6): 35-40.

[12] THURSTON H W.Opportunity costs of residential best management practices for stormwater runoff control[J].Journal of water resources planning and management,2006,132(2): 89-96.

[13] ZHAO J Z,FONSECA C,ZEERAK R.Stormwater utility fees and credits: a funding strategy for sustainability[J].Sustainability,2019,11(7): 1913.

[14] DANIELS S E,WALKER G B.Working through environmental conflict:the collaborative learning[M].Westport Ct: Praeger,2001.

[15] HERRINGSHAW C J,THOMPSON J R,STEWART T W.Learning about restoration of urban ecosystems: a case study integrating public participation,stormwater management,and ecological research[J].Urban ecosystems,2010,13(4): 535-562.

[16] 宫永伟,傅涵杰,张帅,等.海绵城市建设的公众参与机制探讨[J].中国给水排水,2018,34(18): 1-5.

[17] 中华人民共和国住房和城乡建设部.GB 51174-2017 城镇雨水调蓄工程技术规范[S].2017.

[18] 中华人民共和国住房和城乡建设部.GB 51222-2017 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范[S].2016.

[19] BROWN R R.Impediments to integrated urban stormwater management:the need for institutional reform[J].Environmental management,2005,36(3): 455-468.

[20] DE FEO G,ANTONIOU G,FARDIN H F,et al.The historical development of sewers worldwide[J].Sustainability,2014,6(6): 3936-3974.

[21] SCHULTZ S K,MCSHANE C.To engineer the metropolis: sewers,sanitation,and city planning in late-nineteenth-century America[J].The journal of American history,1978,65(2): 389-411.

[22] WATKINS S,CHARLESWORTH S M.Water resources in the built environment: management issues and solutions[M].The UK: Wiley-Blackwell,2014: 283-301.

[23] CHANG N B,LU J W,CHUI T F M,et al.Global policy analysis of low impact development for stormwater management in urban regions[J].Land use policy,2018,70: 368-383.

[24] CHARLESWORTH S M,BOOTH C A.Sustainable surface water management: a handbook for SuDS[M].England: Wiley-Blackwell,2017:345-346.

[25] 车生泉,谢长坤,陈丹,等.海绵城市理论与技术发展沿革及构建途径[J].中国园林,2015,31(6): 11-15.

[26] CHARLESWORTH S M.A review of the adaptation and mitigation of global climate change using sustainable drainage in cities[J].Journal of water and climate change,2010,1(3): 165-180.

[27] ZHANG S,LI Y,MA M,et al.Storm water management and flood control in sponge city construction of Beijing[J].Water,2018,10(8): 1040.

[28] GOULDEN S,PORTMAN M E,CARMON N,et al.From conventional drainage to sustainable stormwater management: beyond the technical challenges[J].Journal of environmental management,2018,219: 37-45.

[29] Department for Communities and Local Government(DCLG).National Planning Policy Framework[EB/OL].(2019-02)[2020-05-02].https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810197/NPPF_Feb_2019_revised.pdf.

[30] HUBER-STEARNS H R,CHENG A S.The evolving role of government in the adaptive governance of freshwater social-ecological systems in the western US[J].Environmental science &policy,2017: 40-48.

[31] Scottish Government.The Water Environment (Controlled Activities)(Scotland) Amendment Regulations 2013[EB/OL].(2013-07-01)[2020-05-02].http://www.legislation.gov.uk/ssi/2013/176/pdfs/ssipn_20130176_en.pdf.

[32] National Research Council.Urban stormwater management in the United States[M].The US: National Academies Press,2009.

[33] 李俊奇,李小静,王文亮,等.美国雨水径流控制技术导则讨论及其借鉴[J].水资源保护,2017,33(2): 6-12,62.

[34] WARWICK F.Surface water strategy,policy and legislation[J].Sustainable surface water management,2016,20: 31-44.

[35] 美国环保局.美国 TMDL 计划与典型案例实施[M].王东,赵越,王玉秋,等译.北京: 中国环境科学出版社,2012: 2-146.

[36] ASHLEY R,GARVIN S,PASCHE E,et al.Advances in urban flood management[M].London: CRC Press,2007.

[37] BASTIEN N,ARTHUR S,WALLIS S,et al.The best management of suds treatment trains: a holistic approach[J].Water science and technology,2010,61(1): 263-272.

[38] 王明远,黎颖露.美国城市雨水污染法律对策及其对我国的启示[J].中国人口·资源与环境,2009,19(5): 136-142.

[39] 刘慧娴.我国海绵城市建设法律保障机制研究[D].海口: 海南大学,2018.

[40] Scottish Government.The Water Environment (Controlled Activities)(Scotland) Amendment Regulations 2007[EB/OL].(2007-04-01)[2020-05-02].http://www.legislation.gov.uk/ssi/2007/219/pdfs/ssien_20070219_en.pdf.

[41] 宋国君,赵文娟.中美流域水质管理模式比较研究[J].环境保护,2018,46(1): 70-74.

[42] 刘丹花.世界主要国家水资源管理体制比较研究[D].赣州: 江西理工大学,2015.

[43] CHUBB C,GRIFFITHS M,SPOONER S.Regulation for water quality:how to safeguard the water environment[M].Marlow: Foundation for Water Research,2014: 55-88.

[44] 姚勤华,朱雯霞,戴轶尘.法国、英国的水务管理模式[J].城市问题,2006(8): 79-86.

[45] BURTON A,MAPLESDEN C,PAGE G.Flood defence in an urban environment: the Lewes Cliffe scheme,UK[J].Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Urban Design and Planning,2012,165(4): 231-239.

[46] 傅涛,杜鹏,钟丽锦.法国流域水管理特点及其对中国现有体制的借鉴[J].水资源保护,2010,26(5): 82-86.

[47] COPELAND C.Green Infrastructure and issues in managing urban stormwater[R].The US: Congressional Research Service,2016.

[48] TASCA F,ASSUNÇÃO L,FINOTTI A.International experiences in stormwater fee[J].Water science and technology,2018,2017(1): 287-299.

[49] 张毅.低影响开发建设模式及效果评价应用研究[D].北京: 北京建筑大学,2016.