1 研究背景

“韧性”一词源于拉丁语resilio,意即“回复到原始状态”[1],后被引入机械学、心理学以及生态学研究[2]。美国佛罗里达大学生态学教授霍林(Holling)于1973 年在其著作《生态系统韧性和稳定性》(Resilience and Stability of Ecological Systems)中提出“生态系统韧性”的概念,正式将韧性引入系统生态学。

随着韧性思想在城市研究中的推进,城市研究中的要素被逐渐分解并与韧性产生联系,韧性的内涵也不断发展完善。基础设施作为城市环境的物质性基础,在遭遇灾害时其坚固程度决定了市民能否安全转移撤退、救援能否开展等,其承载的内容与韧性思想有天然联系,基础设施韧性的研究也愈发急迫和重要。

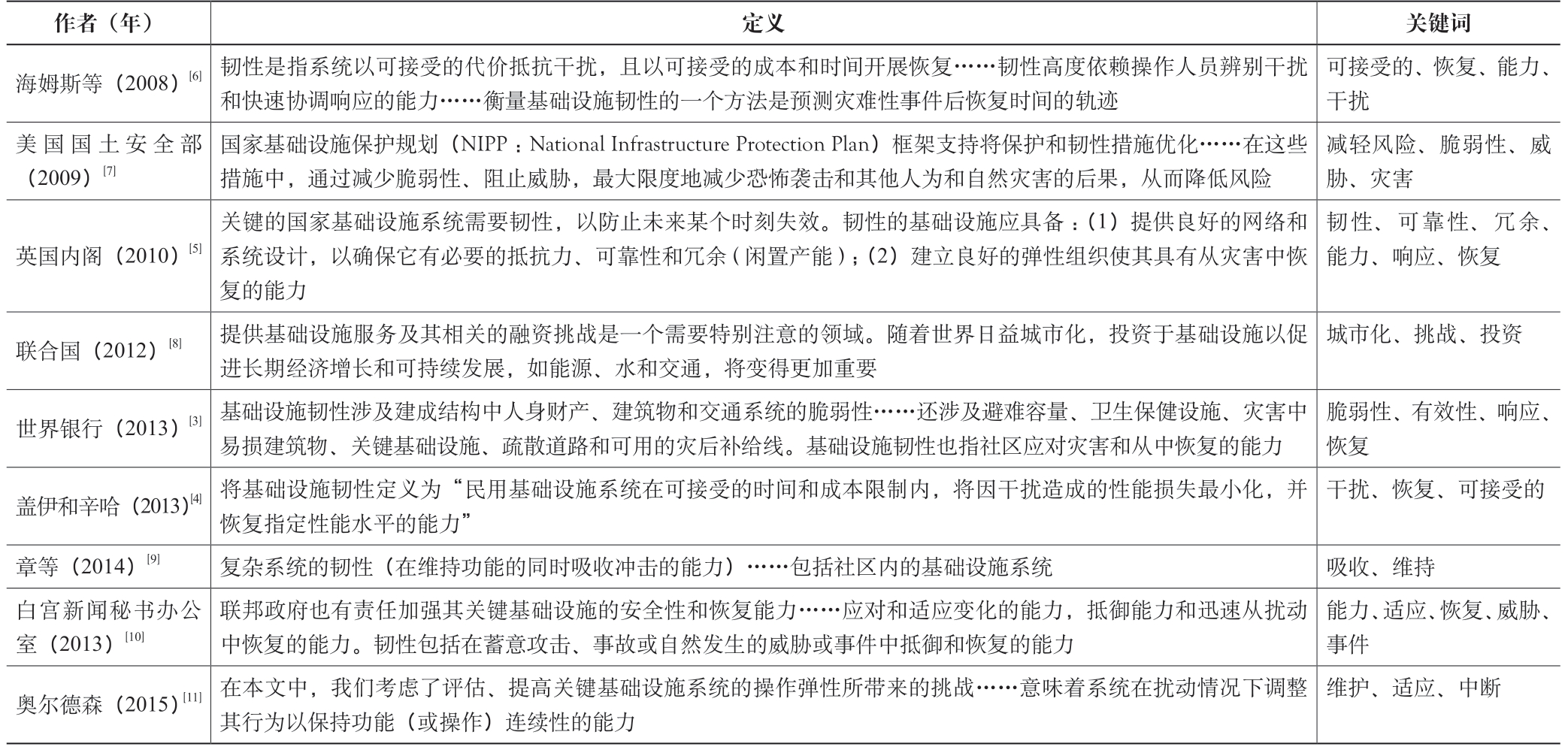

对于基础设施韧性的概念,现阶段尚无达成一致的表述。世界银行在《建立城市韧性的原则、工具和实践》(Building Urban Resilience: Principles,Tools,and Practice)一书中对基础设施韧性的阐述是:“基础设施韧性涉及建成结构中人身财产、建筑物和交通系统的脆弱性,同时还涉及避难容量、卫生保健设施、灾害中易损建筑物、关键基础设施、疏散道路和可用的灾后补给线。基础设施韧性也指社区应对和恢复的能力”[3]。盖伊和辛哈(Gay &Sinha)将基础设施韧性定义为“在受到干扰的情况下,民用基础设施系统减少性能损失的能力,以及在可接受的时间和成本限制下,恢复到一定性能水平的能力”[4]。在英国内阁发布的《维持国家运转——自然灾害与基础设施》(Keeping the Country Running: Natural Hazards and Infrastructure)报告中,将韧性基础设施定义为“具有良好的网络和系统设计,以确保其有必要的抵抗力、可靠性和冗余度;建立良好的弹性组织使其具有从灾害中恢复的能力”[5]。汇总部分学者对于基础设施韧性的表述(表1),我们可以归纳基础设施的韧性表现在两个方面:第一,在面对外界干扰时,基础设施有一定的适应能力,能够承受和吸收一部分干扰能量;第二,在遭受外界破坏时,基础设施能够尽快恢复至可运行的水平。

表1 部分学者对基础设施韧性的定义及其关键词

基础设施韧性作为新兴的学术课题,目前仍然处于初始阶段,从其文献的数量少也可见一斑。但是,我们也应该认识到,基础设施韧性与城市防灾、城市管理之间有千丝万缕的联系,如何去挖掘这些联系,从更全面客观的角度解读基础设施韧性的研究蓝图,是研究综述中不应忽视和回避的难点。

2 研究设计

当我们直接使用“基础设施韧性”(infrastructural resilience)作为关键词进行文献搜索时,能够获取的文献数量极为有限,因此需要拓展搜索渠道,获得更多的信息,以便对该领域的研究现状进行客观、全面的解读。

为了实现搜索渠道的拓展,我们借鉴了“迭代搜索”的方式,即借助中间桥梁拓展搜索范围,具体包含以下两种。

2.1 特征迭代

通过文献比较可以发现,很多文献检索中都使用了替代词作为搜索词语。例如在大量对于绿色建筑的研究中,用“绿色建筑/绿色建设/可持续建筑/可持续建设/绿色技术/高性能建筑/高性能建设”等词语作为检索关键词[12-14]。由此可见,为了避免文献搜索的信息遗漏,使用替代词进行文献搜索是综述回顾中常用到的一种手段。在替换词的选择上,较为严谨的做法是回归于该学术词语的定义,从其定义中寻找它的特征,将定义中的重要条件词语和特征词语作为可替换的词语。本文拟通过对基础设施韧性的定义分析,找寻其特征,利用特征词进行迭代,从而检索到更多文献。

2.2 数据迭代

随着大数据时代的到来,利用科学计量技术对文献进行分析已经成为辅助研究的重要方式。科学计量不仅是对文献进行统计,更是利用科学方法进行分析。科学计量技术常用于共现词分析、工作分析、共引分析、聚类分析等。

关键词是用于描述论文内容的词语,它是研究内容的浓缩,揭示了研究领域的变化情况[15-16]。共现词分析正是利用此特征,通过作为浓缩介质的关键词追踪某领域的研究重点。共现词分析由卡隆等(Callon et al.)提出,作为一种内容分析技术,它有效地映射文本中各关键词之间的关联强度数据。通过共现词的网络,可以展现学科的发展状况[17]。在共现词网络中,出现频率越高、与其他词的联系越紧密,证明这个关键词在学科里面的地位越重要,越能反映学科的发展状态。

本文试图筛选出基础设施韧性研究领域中的重要词语,以这些词语作为替代词进行检索,从而拓展文献样本量。该方法是利用科学计量技术对大量数据进行筛选的结果,因此暂将其称为数据迭代。与传统人工检索相比,数据迭代检索能够有效降低主观分析的干扰。

2.3 三种搜索方式的对比

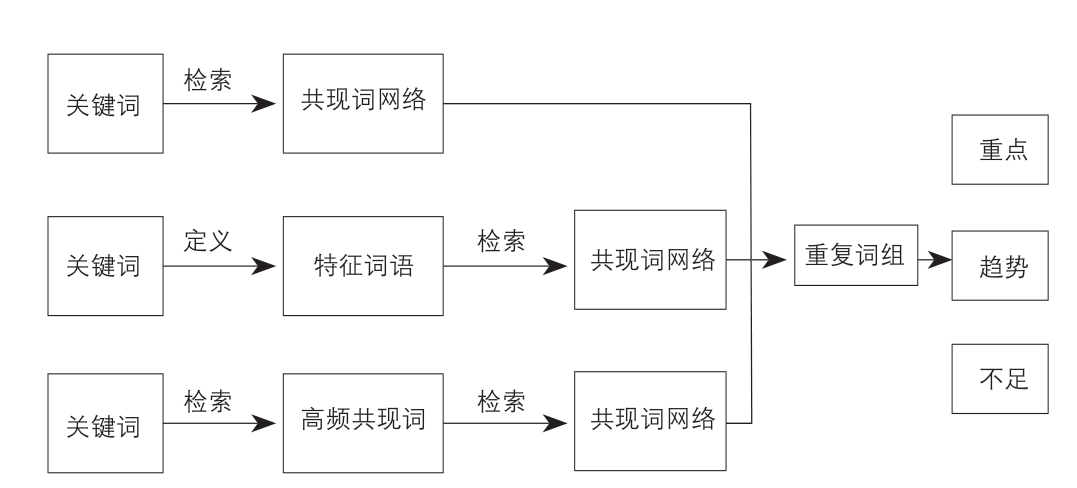

因此,本文试图通过三种检索方式(图1),寻找与基础设施韧性有关的文献:(1)以基础设施韧性为关键词,直接检索;(2)寻找基础设施韧性的定义,分解其特征,利用特征进行检索;(3)通过科学计量挑选出与基础设施韧性相关的高频共现词,利用共现词进行迭代检索。

图1 研究设计流程图

3 研究方法

进行文献查阅,常使用到的数据库包含Scopus、Web of Science 和Google Scholar 等。相比于其他数据库,Scopus 包含的科学刊物范围更广,更新速度也更快。基础设施韧性研究的文献数量较少,更需要快速查阅最新的文章以供参考,选择Scopus 数据库显然更合适。近年来,Scopus 里添加了19.5 亿份参考文献,其中1970—1995 年的记录有1.15 亿份,而最早的记录可以追溯到1788 年,可以满足历史回顾的需求。最终,本文确定以Scopus 数据库作为数据收集的基础。

本文选择以VOSviewer 和Gephi 作为科学文献计量的分析工具,辅助开展本项研究。其中,主要利用VOSviewer 进行文献分析以科学制图,利用Gephi 进行数据统计。

4 研究过程及结果

4.1 直接检索

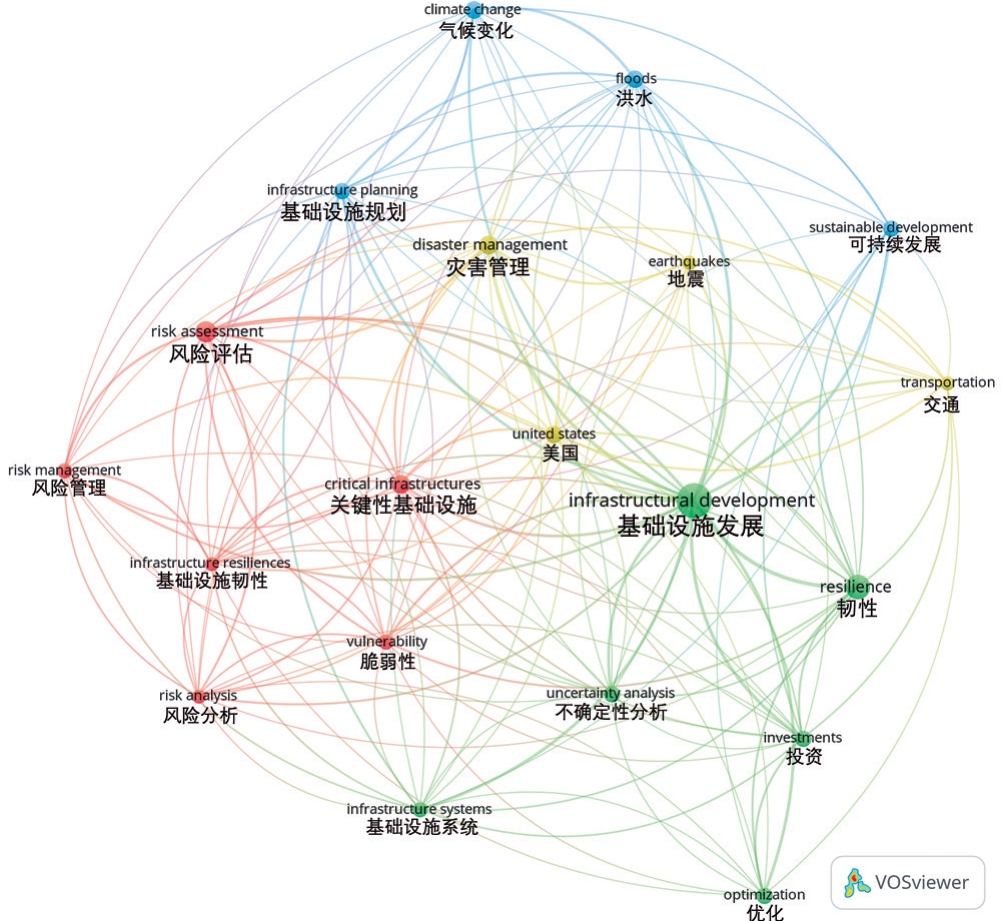

笔者使用“基础设施韧性”作为关键词进行检索,在Scopus 里搜索到文献共59 篇(2020 年3 月)。将文献搜索数据导入VOSviewer 以生成关键词共现网络,选取出现频率和关联度最高的20 个词,总共生成20 个节点和140 个连接,反映出当前基础设施韧性的主要领域(图2)。

图2 关键词共现网络

4.2 特征迭代

特征迭代主要是根据词语的定义,辨别出具有特征性的词语,用这些词语作为替换词来进行文献搜索。从表1 中列举的一些学者和机构对于“基础设施韧性”的定义,我们可以归纳出三大要点。(1)针对的领域是基础设施;(2)其目的是在面对危机时,减少风险和损失;(3)其特征包含两方面:一是面对有一定的容量或者能力去应对风险,二是遭遇破坏后,能够尽快恢复。在论文写作中,作者的关键词一般设定在3~5 个,3~5 个关键词已经能够基本涵盖文章所表述的主要内容。与其类似,我们将浓缩提取出来的检索词语也限定在5 个以内。基于以上两方面的分析,我们提取了基础设施(infrastructure)、干扰(disruptive)、减小风险(mitigating risk)、恢复(recover)、可接受的(acceptable)作为检索词,共在Scopus 里搜索到文献923 篇(2020 年3 月)。

4.3 数据迭代

迭代检索的本质是通过科学计量挑选出与搜索目标高度相关联的词语作为检索关键词,增加相关信息出现的可能性。

基础设施作为研究对象的限定词,被纳入5 个关键词之一。如4.1 节所示,用科学制图的方法对“基础设施韧性”检索出来的文献进行分析,得出出现频率最高的20 个词汇。排除掉地域名词,提取前4 个词语作为迭代搜索的关键词,即基础设施发展(infrastructural development)、韧性(resilience)、灾害管理(disaster management)、风险评估(risk assessment)。通过搜索,在Scopus 里搜索到文献3 613 篇。

4.4 三组词语结果对比

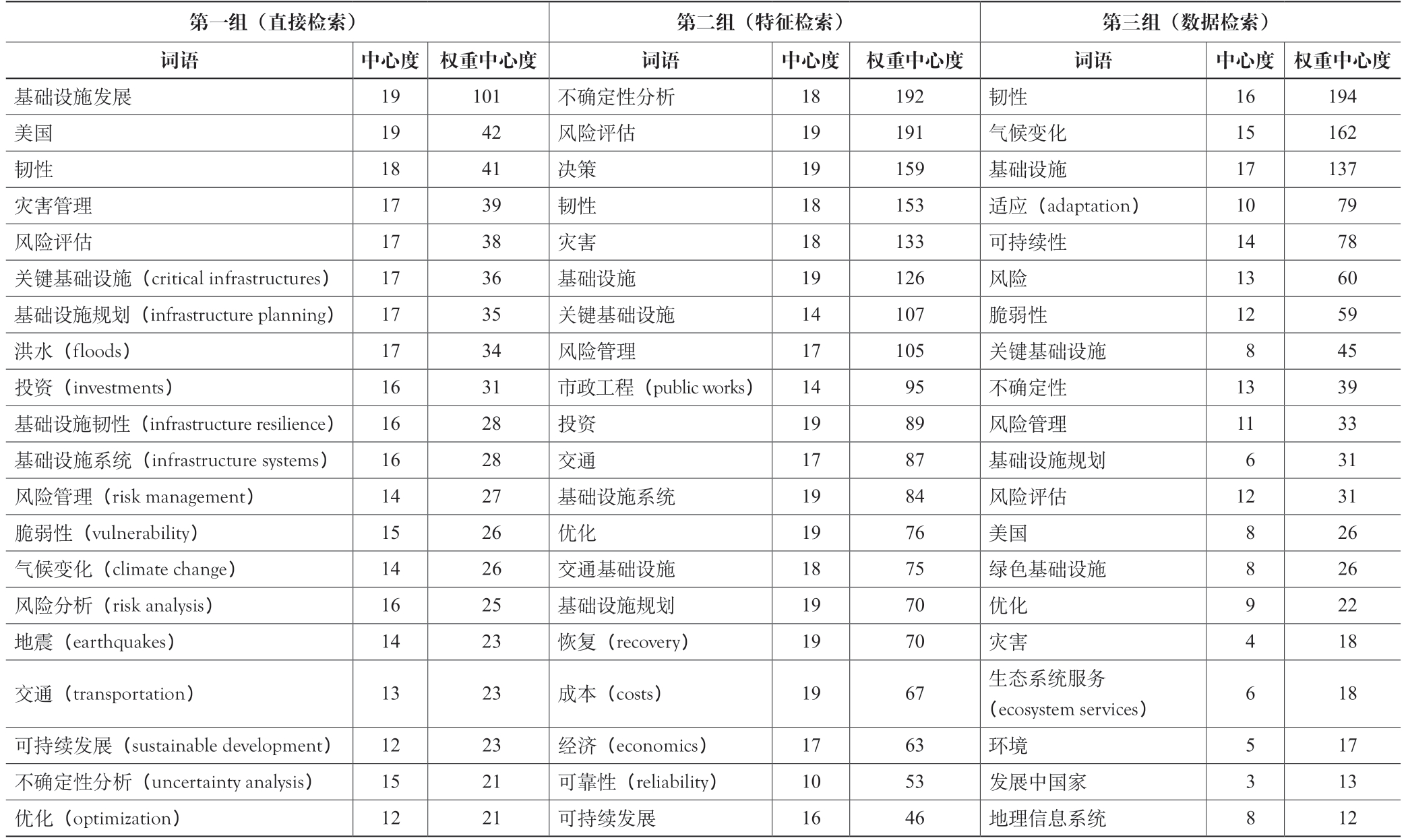

对三组检索文献样本进行共现词分析,挑选出现频率最高的前20 个单词(表2)。对比结果可以发现,在搜索词基本不同的情况下,三组高频率共现词词语的重复率在一半以上,说明这些重复的词语正是目前研究所关注的重点领域。

表2 三组共现关键词

注:衡量节点的中心性是识别网络中重要内容最简单有效的办法。中心性可以通过计算中心度来度量,反映了节点与其他节点之间的连接数量。中心度可以按以下公式计算:Di=Σ Xij。其中,Di 表示节点i 的中心度值,Xij 表示节点i 与节点j 之间所有连接的和,n 表示网络中节点的总数。由于在中心度计算中,只计算连接次数,忽略了连接的强度,所以需要用权重度来进行修正,即权重中心度。

Xij。其中,Di 表示节点i 的中心度值,Xij 表示节点i 与节点j 之间所有连接的和,n 表示网络中节点的总数。由于在中心度计算中,只计算连接次数,忽略了连接的强度,所以需要用权重度来进行修正,即权重中心度。

5 分析和讨论

5.1 风险是目前研究的重点内容

重复的词语多集中于风险领域,说明风险是目前研究的重点内容。与风险相关的内容涉及三个方面:(1)风险产生的原因;(2)风险评估;(3)风险的管理。

(1)风险产生的原因

重复词语中的气候变化、风险,第一组的洪水、地震、第三组里的灾害,都是对风险原因的阐述。气候变化的潜在影响包括影响海平面、频率、极端风暴和干旱的严重程度、大气和水文过程、动植物生态等,这些对自然资源和包括基础设施系统的城市环境有强烈的影响。这种影响对政府、工业、环境和生态都是挑战和考验,而且具有不确定性[18]。极端天气出现得越来越频繁,例如江海洪水、暴雨引发的山体滑坡和冬季风暴。基础设施系统是社会正常运转的基石,因此有必要制定系统的风险管理框架,明确考虑极端天气事件对此类关键基础设施的影响[19]。除了气候变化和极端自然事件正日益威胁着我们的基础设施,恐怖主义也对城市系统和生命安全构成严重威胁[20]。这些都是目前的风险来源,而且这些危险源极不确定,因此难以定量描述。

(2)风险评估

风险评估是近40 年来发展起来的一门科学,旨在帮助理解和控制事故事件的风险。风险评估的基本思想是通过系统建模,利用已知的信息和知识评估事故风险。其难点在于这些风险例如极端天气、恐怖事件多为罕见,信息量较少。由于能响应的知识储备有限,评估的结果带有较大不确定性[20]。

根据风险类型的不同,可以将现有研究分为整合多风险来源的框架研究,以及对于单来源风险的评估研究。汉密尔顿等(Hamilton et al.)通过对海平面上升、风暴频率、侵蚀、土地利用调控、生态、水文等因素的情景评估,识别有影响力的事件并指导执行策略[18]。马苏米和林德特(Masoomi &van de Lindt)使用历史龙卷风数据库中的统计数据模拟龙卷风路径,定义指标来描述龙卷风造成的破坏,以量化龙卷风造成的间接经济损失和社会破坏[21]。

同时,风险评估也同基础设施的类型息息相关。除地震之类具有大范围、强破坏力的风险外,不同类型的基础设施所要防范应对的风险是不一样的,通过评估的方式可以区分风险的影响程度,并根据权重指制定适应性策略。以交通系统的风险评估为例,大雨、强降雪和浓雾等恶劣天气是出现概率最大的风险,其会影响使用者的速度和道路容量,而这种影响程度取决于灾害强度、道路特征、交通特征、社会经济因素等。通过建立评估模型,模拟天气与交通之间的依存关系,可以预估系统的冗余容量及薄弱区域[19]。根据评估对象的不同,还可以分为雨水排水系统的风险评估、饮用水系统的风险评估[22],以及电力系统的风险评估[23]等。风险的识别和评估也是基础设施韧性研究的基石,为制定适应性策略提供依据。

(3)风险的管理

基础设施的风险管理和风险评估密不可分,需要先对风险的信息进行了解和判断,才能更好开展风险管理。戈麦斯和贝克(Gomez &Baker)提出将概率地震风险评估、网络性能评估和先进的优化方法结合,为关键基础设施系统的风险评估和管理提供强大的决策支持框架[24]。复杂的风险需要更全面的策略,包括系统思考、风险管理、弹性构建和适应,并统筹至集成框架内进行管理。在过去十年,将风险和弹性管理结合起来的新方法为处理系统性风险和社会安全问题作出了重大贡献[25]。

但与此大相径庭,也有学者提出,在风险管理的实施中,为了减少风险带来的损失,进行风险分散管理是一种可行之法。灾难和恐怖袭击使得美国政府对国家关键基础设施的安全和可靠性提出更高要求。根据美国国家基础设施保护计划(NIPP)的规定,美国国土安全部更倾向于将大部分风险评估和战略决策过程下放给关键基础设施的所有者和运营商。学者克罗塞(Crowther)也赞同风险分散管理的思路,其通过建立和简化分散模型,举例说明了分散风险管理的过程[26]。

5.2 由反义词和近义词延伸出的线索——韧性、脆弱性、可靠性之间的联系

观察词组可以发现,三组词语都出现了韧性、脆弱性,与第二组之间的可靠性是相似或相反的词语。

弹性和脆弱性是一些学科中常见的与韧性相关的概念[27],它们在灾难工作中得到了广泛应用。“脆弱性”一词在1970年代被引入灾害研究领域。奥基夫等(O’Keefe et al.)等在《从自然灾害中获取自然性》(Taking the Naturalness out of Natural Disasters)一书中指出,自然灾害更多是社会经济脆弱性的结果,而非自然因素。关于脆弱性的定义有非常多,引用维奇斯盖尔和贝尔滕斯(Weichselgartner &Bertens)的定义,所谓脆弱性,是指某一特定区域在应对特定自然灾害时的灾害、暴露、准备、预防和反应特征方面的状况,它用于度量这一组元素抵御某种物理特性的事件的能力[28]。

同样地,关于韧性的定义也有非常多样的描述。联合国国际减灾署将韧性描述为“一个系统、社区或社会适应潜在危险的能力,它通过抵抗或改变以达到并维持可接受的功能和结构水平”[29]。

从两者的定义上来看,韧性和脆弱性都是对外界干扰的一种反应,但是包含的内容和具体指标不一样。马妮娜(Manyena)认为韧性与脆弱性的区别取决于怎么去定义两个词语[30]。

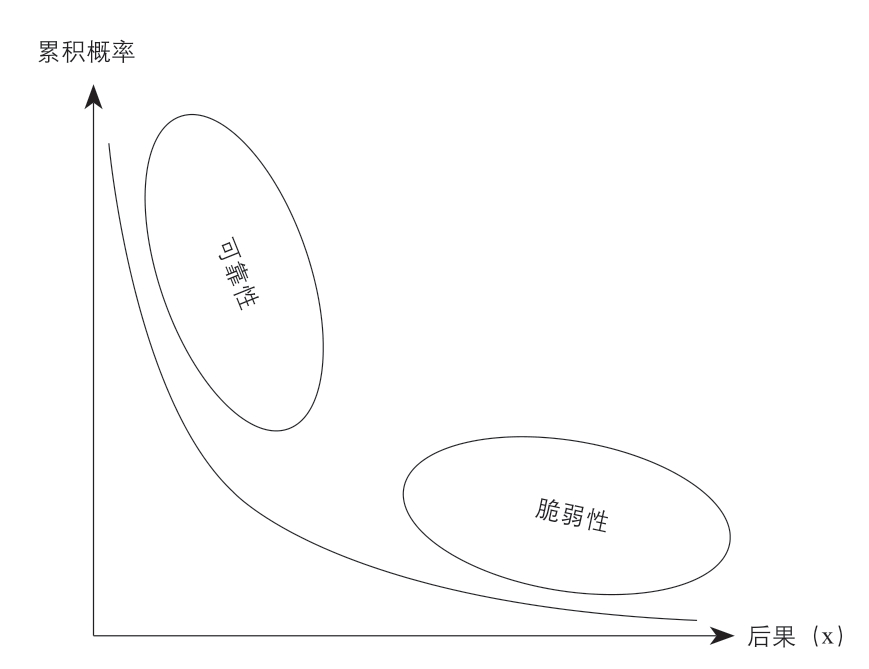

可靠性是灾难工作中经常使用的另一个术语,是指设备在预期的运行条件下,在预期的运行时间内充分发挥其作用的概率[31]。图3 是一张描述风险曲线的图片,横轴上按照后果x 的严重程度递增进行排序,纵轴表示某段时间内后果大于或等于x 的情景累积概率[32]。从中可看出,脆弱性和可靠性是两个不同方向概率的发展趋势。

图3 风险场景的变化曲线

资料来源:参考文献[32]

在基础设施领域,研究者普遍希望通过设计和管理提高基础设施的韧性和可靠性,降低脆弱性。

5.3 对“适应”研究的关注度高于对“恢复”研究

第三组词语出现了“适应”一词,第二组词语出现了“恢复”一词,两词都描述了基础设施韧性的部分特性。

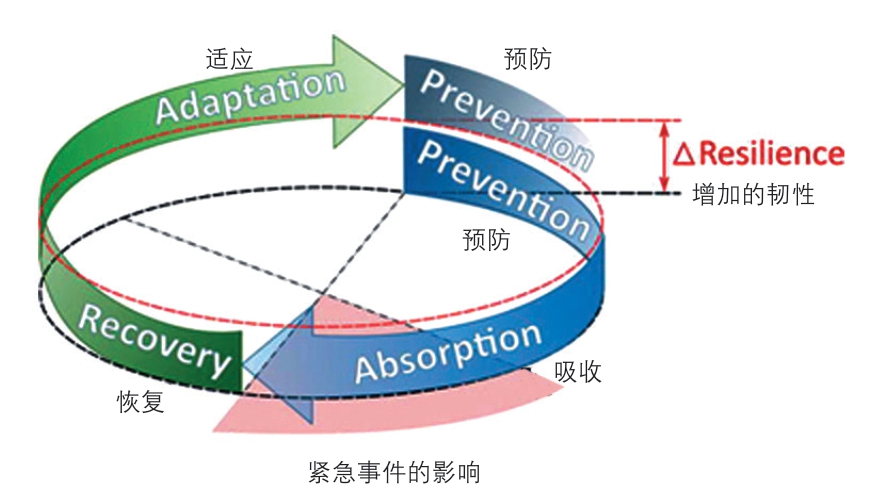

雷哈克等(Rehak et al.)认为基础设施系统韧性的建立是一个循环上升过程,这个过程的关键阶段是预防、吸收、恢复和适应。随着循环向上,弹性从原来的水平(黑色虚线)增强到新的水平(红色虚线),两者之间的差异即韧性的增加程度(图4)。在此基础上,雷哈克等将评估关键基础设施韧性的要素分为坚固性、恢复性、适应性[33]。坚固性(robustness)指元素吸收破坏性事件影响的能力;可恢复性(recoverability)指一个元素在破坏性事件的影响结束后,将其功能恢复到原来(需要的)性能水平的能力;适应性(adaptability)指关键基础设施运营商基于曾发生的破坏性事件着手准备的能力。从它们的定义中可以看到,坚固性、可恢复性、适应性的分别对应的是韧性周期过程中的吸收、恢复和适应阶段。

图4 关键基础设施韧性周期

资料来源:参考文献[34]

弗朗西斯和贝克拉(Francis &Bakera)认为韧性范式可以通过三方面的能力来实施:吸收能力(absorptive capacity)、适应能力(adaptive capacity)、复原能力(recovery and restorative capacity)[35]。吸收能力是系统能够自动吸收系统扰动的影响并将影响最小化的程度[36];适应能力是指恢复系统性能水平的自组织能力;复原能力是指系统能够轻松修复的程度,修复过程呈动态。三者共同构成系统韧性。

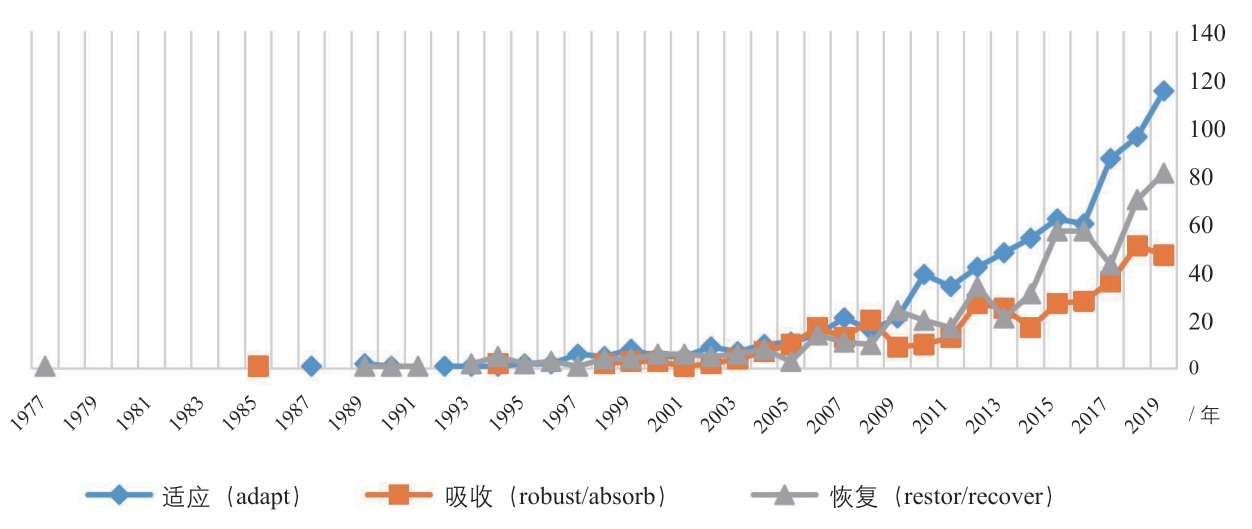

对比上面两种分类方式,我们可以依据描述内容分成三组词语:第一组描述吸收能力(robustness/absorb),第二组描述恢复能力(recovery/restorative),第三组描述适应能力(adapt)。在限制以“infrastructure”为检索对象的前提下,分别以“robust* or absorb*”“recover* or restor*”“adapt*”为关键词进行模糊检索,检索到的文献数为395 596 816 份。

以文章历年数量分布情况来看(图5),关于适应的相关文献出现得最晚(1987 年),但是增长速度最快,文献总量最多,是目前基础设施领域比较关注的主题;关于修复的相关文献出现最早(1977 年),发展速度和文献总量居中;而与吸收相关的文献数量最少,增长速度也最慢。在基础设施的三种能力中,目前对适应能力更为关注,对恢复能力的关注较少,对吸收能力的研究较为欠缺。因此,在今后的研究中,对后两者的关注值得加强。

图5 以适应、吸收、恢复为主题的文章历年数量分布情况(单位:篇)

5.4 韧性兴起于美国,在发展中国家有巨大的应用潜力

第一组词里出现了“美国”,第三组词里出现了“发展中国家”,这两个都是与国家相关的词语。

将三组检索到的文献进行来源国家分析可以看到,来自美国的文献在三组中都位列第一,分别为21/59、314/923、184/3 613(来自美国的文献数量/文献总量)。可见,在基础设施韧性领域,来自美国的研究占据了很大部分。

“9·11”事件之后,美国认识到安全防范对国家安全和人民生命的重要性。总统指令制定了国家基础设施保护计划[7],提供了统一的公共/私人保护框架,并指派了联邦部门特定机构(Federal Sector-Specific Agency)来建立和实施各自的部门保护计划(Sector-Protection-Plan)。2009年,美国国家基础设施咨询委员会(National Infrastructure Advisory Council)发布了文件《关键基础设施韧性最终报告和建议》(Critical Infrastructure Resilience Final Report and Recommendations),首次将韧性与关键基础设施联系起来[37]。该文件将韧性定义为吸收、适应和/或快速从潜在破坏性事件中恢复的能力。2013 年,美国还出台了《关键基础设施安全和韧性》强调基础设施安全。

总的来说,(1)从基础韧性研究的发展脉络来看,目前美国的研究不管是数量还是进度,都位于世界前列;(2)虽然韧性研究兴起于美国,但是越来越多的学者开始将目光聚焦于韧性研究在发展中国家的应用上。

加雅拉曼等(Jayaraman et al.)认为,由于热带气候和不稳定的土地形态,加上人口密度高、贫穷、文盲率高和基础设施缺乏,发展中国家更容易遭受灾害的潜在破坏[38]。此外,由于经济发展的需求往往无法与生态环境相协调,发展中国家更容易出现人为的风险。例如部分发展中国家的沿海大城市由于经常向水体中倾倒固体废物,城市的泵站容易受到垃圾堵塞的困扰[39],这导致抽水站无法快速排出低洼处的洪水,从而对防洪安全造成影响。

对于已建成的基础设施,为提高其韧性所付出的代价要大得多。若在规划阶段就将基础设施的韧性纳入考虑,将极大地降低风险成本。由于发展中国家的基础设施还在建设和发展中,因此拥有更多的机会去优化。例如在全球气候变暖引起的极端降水条件下,城市雨洪问题日益严峻,结合城市公共空间进行雨水蓄存以缓解洪涝灾害成为韧性城市建设的重要举措。在发展中国家,城市建设方兴未艾,在规划建设阶段就可以将雨洪基础设施系统与城市绿地、广场等公共空间结合,从而减少瞬时暴雨和长时降雨对城市系统的侵害。基础设施韧性的理论和方法具有巨大的应用潜力,是未来值得投入研究的领域。

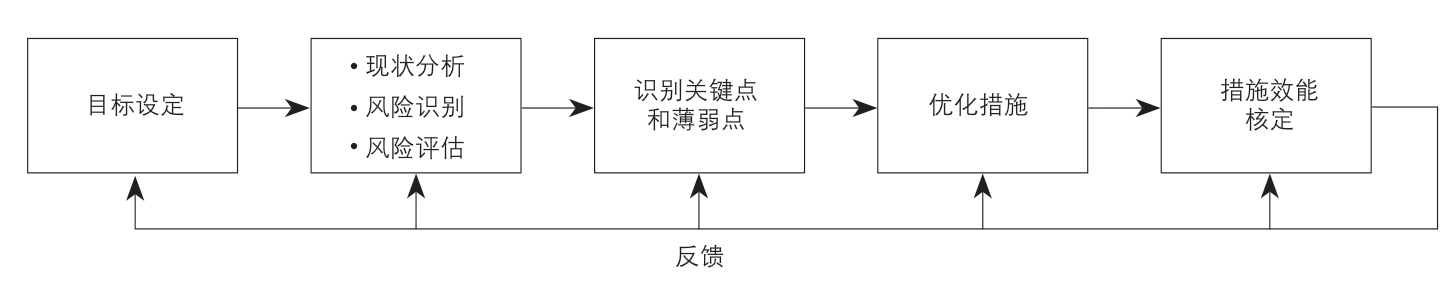

5.5 技术措施和效能评估的发展潜力大

基础设施韧性研究的目的是厘清内在的逻辑及各因素之间的联系和影响,从而为决策制定提供建议,通过优化措施强化基础设施的韧性。因此研究框架可以由以下部分组成:目标设定、风险分析、关键点和薄弱点、针对性提出措施、措施效能核定(图6)。

图6 基础设施韧性研究框架

(1)目标设定:想要达到的性能表现,具体的评价指标。

(2)风险分析:包括现状分析、风险识别、风险评估。现状分析主要是整理现状,找寻与目标之间的差距。风险识别是对风险种类、涉及要素、影响机制的具体拆解,包括识别自然灾害、极端天气、恐怖袭击等可能遭遇到的风险;识别不同风险涉及的要素,如防洪设施、电力设施、交通设施等;以及识别风险是如何威胁到具体要素的,厘清它的作用途径。风险评估是对风险的直接和间接后果进行评价。

(3)关键点和薄弱点:识别现有情况下,在遭受干扰时,最容易破坏或者破坏后对基础网络影响较大的点。

(4)优化措施:选择适当的措施以应对干扰,减少风险带来的损失。当灾难发生后,制定应急预案,确定优先处理的对象和措施,以恢复功能。

(5)措施效能核定:使用指标和其他评估程序来衡量措施的有效性。

总体而言,该过程是一个连续的反馈循环,通过对比效能,把信息反馈于决策前端,不断优化坚固能力、恢复能力、适应能力,提高基础设施的韧性。

对比三组的共现词,可以发现其对应框架内的不同活动。例如:“可持续性”对应目标阶段;“气候变化、风险、灾害、洪水、地震、风险管理、风险分析”都对应其中的风险分析阶段;“脆弱性”对应其中的弱点识别阶段,“设施规划”“优化”对应优化措施阶段。从数量分布来看,目前多集中于风险分析阶段。优化措施特别是具体的优化措施目前还不多,措施优化效率的研究更为匮乏。当然,这与该领域研究仍处于新兴阶段有关。随着研究的推进和深入,会逐步向具体的设施研究和评价体系发展,这将是未来非常有潜力的研究领域。

6 总结

基础设施韧性研究目前仍处于初始阶段,文献数量较少。本文利用三种不同的文献搜索方式,借助科学制图工具,对基础设施韧性的相关文献进行了回顾。共现词分析勾勒出目前该领域的研究重点和未来的发展趋势:从目前的文献数量分布来看,现有研究主要关注于风险方面;而在未来,关于基础设施韧性的坚固性研究、恢复性研究、优化措施研究、效能评估研究等方面,具有较大的挖掘潜力。三种不同的文献搜索方式从三种维度上对概念进行搜索拓展,在深度和广度上增加搜索量,提供丰富的样本量,从而对研究现状进行客观的描述。该方法同样可以用于类似的较新学术词语的研究。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] SIAMBABALA B M,O’BRIEN G,O’KEEFE P,et al.Disaster resilience:a bounce back or bounce forward ability?[J].Local environment,2011,16(5):417-424.

[2] ALEXANDER D E.Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey[J].Natural hazards and earth system sciences,2013,13(11): 2707-2716.

[3] The World Bank.Building urban resilience: principles,tools,and practice[M].JHA A K,MINER T W,STANTON-GEDDES Z,eds.World Bank Publications,2013.

[4] GAY L F,SINHA S K.Resilience of civil infrastructure systems: literature review for improved asset management[J].International journal of critical infrastructures,2013,9(4): 330-350.

[5] Civil Contingencies Secretariat C O.Keeping the country running: natural hazards and infrastructure[R].London,2010.

[6] HAIMES Y Y,CROWTHER K,HOROWITZ B M.Homeland security preparedness: balancing protection with resilience in emergent systems[J].Systems engineering,2008,11(4): 287-308.

[7] Department of Homeland Security.National infrastructure protection plan:partnering to enhance protection and resiliency[M].Washington,D C,2009.

[8] United Nations Secretary.Resilient people,resilient planet: a future worth choosing[R]. New York: United Nations,2012.

[9] CHANG S E,McDANIELS T,FOX J,et al.Toward disaster-resilient cities:characterizing resilience of infrastructure systems with expert judgments[J].Risk analysis,2014,34(3): 416-434.

[10] Office of the Press Secretary,The White House.Presidential Policy Directive-Critical infrastructure security and resilience[EB/OL].(2013-02-12)[2020-10-30].http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil.

[11] ALDERSON D L,BROWN G G,CARLYLE W M.Operational models of infrastructure resilience[J].Risk analysis,2015,35(4): 562-586.

[12] DARKO A,CHAN A P C,HUO X,et al.A scientometric analysis and visualization of global green building research[J].Building and environment,2019,149: 501-511.

[13] WUNI I Y,SHEN G Q P,OSEI-KYEI R.Scientometric review of global research trends on green buildings in construction journals from 1992 to 2018[J].Energy and buildings,2019,190: 69-85.

[14] ZHAO X,ZUO J,WU G,et al.A bibliometric review of green building research 2000-2016[J].Architectural science review,2019,62(1): 74-88.

[15] OLAWUMI T O,CHAN D W M.A scientometric review of global research on sustainability and sustainable development[J].Journal of cleaner production,2018,183: 231-250.

[16] ZHAO X.A scientometric review of global BIM research: analysis and visualization[J].Automation in construction,2017,80: 37-47.

[17] WANG Z Y,LI G,LI C Y,et al.Research on the semantic-based co-word analysis[J].Scientometrics,2012,90(3): 855-875.

[18] HAMILTON M C,LAMBERT J H,VALVERDE L J.Climate and related uncertainties influencing research and development priorities[J].ASCEASME Journal of risk and uncertainty in engineering systems,part a: civil engineering,2015,1(2): 04015005.

[19] NOGAL M,O’CONNOR A,MARTINEZ-PASTOR B,et al.Novel probabilistic resilience assessment framework of transportation networks against extreme weather events[J].ASCE-ASME journal of risk and uncertainty in engineering systems,part a: civil engineering,2017,3(3):04017003.

[20] ZIO E.The future of risk assessment[J].Reliability engineering and system safety,2018,177: 176-190.

[21] MASOOMI H,VAN DE LINDT J W.Restoration and functionality assessment of a community subjected to tornado hazard[J].Structure and infrastructure engineering,2018,14(3): 275-291.

[22] PAGANO A,PLUCHINOTTA I,GIORDANO R,et al.Drinking water supply in resilient cities: notes from L’Aquila earthquake case study[J].Sustainable cities and society,2017,28: 435-449.

[23] PANTELI M,PICKERING C,WILKINSON S,et al.Power system resilience to extreme weather: fragility modeling,probabilistic impact assessment,and adaptation measures[J].IEEE transactions on power systems,2017,32(5):3747-3757.

[24] GOMEZ C,BAKER J W.An optimization-based decision support framework for coupled pre-and post-earthquake infrastructure risk management[J].Structural safety,2019,77: 1-9.

[25] HELM P.Risk and resilience: strategies for security[J].Civil engineering and environmental systems,2015,32: 100-118.

[26] CROWTHER K G.Decentralized risk management for strategic preparedness of critical infrastructure through decomposition of the inoperability input-output model[J].International journal of critical infrastructure protection,2008,1: 53-67.

[27] KLEIN R J T,SMIT M I,GOOSEN H,et al.Resilience and vulnerability:coastal dynamics or Dutch dikes?[J].Geographical journal,1998,164(3):259-268.

[28] WEICHSELGARTNER J,BERTENS J.Natural disasters: acts of god,nature or society? on the social relation to natural hazards[J].Management information systems,2000(1): 3-12.

[29] The United Nations International Strategy for Disaster Reduction.Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters[C].Geneva: UNISDR,2005.

[30] MANYENA S B.The concept of resilience revisited[J].Disasters,2006,30(4): 433-450.

[31] BILLINGTON R,ALLAN R N.Reliability evaluation of engineering systems: concepts and techniques[M].London: Pitman Press,1983.

[32] MATTSSON L G,JENELIUS E.Vulnerability and resilience of transport systems -a discussion of recent research[J].Transportation research part a:policy and practice,2015,81: 16-34.

[33] REHAK D,SENOVSKY P,SLIVKOVA S.Resilience of critical infrastructure elements and its main factors[J].Systems,2018,6(2): 21.

[34] REHAK D,HROMADA M.Failures in a critical infrastructure system[M]//NAKAMURA T.System of system failures.Rijeka: IntechOpen,2018.

[35] FRANCIS R,BEKERA B.A metric and frameworks for resilience analysis of engineered and infrastructure systems[J].Reliability engineering and system safety,2014,121: 90-103.

[36] VUGRIN E D,WARREN D E,EHLEN M A.A resilience assessment framework for infrastructure and economic systems: quantitative and qualitative resilience analysis of petrochemical supply chains to a hurricane[J].Process safety progress,2011,30(3): 280-290.

[37] National Infrastructure Advisory Council.Critical infrastructure resilience final report and recommendations[R].Washington,DC: National Infrastructure Advisory Council,2009.

[38] JAYARAMAN V,CHANDRASEKHAR M G,RAO U R.Managing the natural disasters from space technology inputs[J].Acta astronautica,1997,40(2/8): 291-325.

[39] OGIE R I,DUNN S,HOLDERNESS T,et al.Assessing the vulnerability of pumping stations to trash blockage in coastal mega-cities of developing nations[J].Sustainable cities and society,2017,28: 53-66.