1 背景

党的十九大报告指明,推动乡村振兴发展,人才是基本保障。在我国乡村振兴战略引导下,虽然农业总产值保持稳中向优的良好态势,但农村发展整体效益低、资源环境制约因素强、农民收入增加不均等问题依旧突出[1],农业副业化、农户兼业化、农民老龄化等现象日趋严重。无论是乡村振兴还是农村治理,“人”都是起点与落脚点,也是一切活动的主体。如何破除乡村发展“人地钱”中“人”这一最核心要素的制约?培育本土农民、吸引外来人员,优化农村人力资源结构是乡村获得内源性发展的动力,更是乡村振兴亟待解决的关键问题之一。

在乡村振兴的背景下,国内学术界越来越关注回归乡村群体的发展。在国内相关文献中,研究内容涉及回归乡村群体面临的问题、生成机制及其价值实现[2-6],不同回归群体的表现特征[7]和发展路径[8]等。此外,针对回归乡村群体,学者多以村治实践领域为切入点,将我国回归乡村地区的“城归”精英与村庄自治相结合,进行了一系列理论与实证研究,取得了较为丰富的成果[9-10]。在对国外助推人口回归乡村的实践引介方面,研究内容包括日本青年务农计划[11]、德国农业职业教育[12-13]、法国乡村建设活动[14]和韩国新村运动[15]等。在全球化背景下,从国外相关研究与实践中寻找答案并汲取经验是一条可取之路,具有现实意义。然而这些研究虽涉及了回归人才的培养体系与实践案例,但对回归乡村人口的具体分析研究和实践成效的介绍略显不足。

以韩国新村运动作为起点的“归农归村”计划区别于其他国家的乡村人才政策——在韩国存在农村空心化、农业边缘化、农民老龄化等突出问题的情况下,该计划根据乡村发展阶段构筑差别化支援体系,以提升乡村综合竞争力、推动农业现代化转型为目标,取得了显著成效。中韩两国现代化发展的过程都体现了一定的阶段性和梯次性[16],而且在城乡关系上伴随着乡村人口的大量外流,都出现了典型的乡村过疏化和留守现象。因此,本文在梳理韩国归农归村计划的人才回流政策演进、机制和效应的基础上,寻求中国乡村振兴中人才回流的可借鉴之处。

2 韩国归农归村计划

2.1 内涵与返乡类型

(1)内涵

韩国归农归村计划是政府为吸引更多大城市人口转向乡村,解决乡村人力资本紧缺现状困境,通过地方农民自愿合作达到提升农户收入、提高农户生活质量、实现人口自发性迁移转移到乡村居住的社会开发事业目标。该计划所面向的是在乡村以外地区居住达1 年以上的人口,“归农”是以从事农业生产为目的迁移到农村居住,“归村”是以田园生活为目的迁移到农村居住[17]。

(2)返乡类型

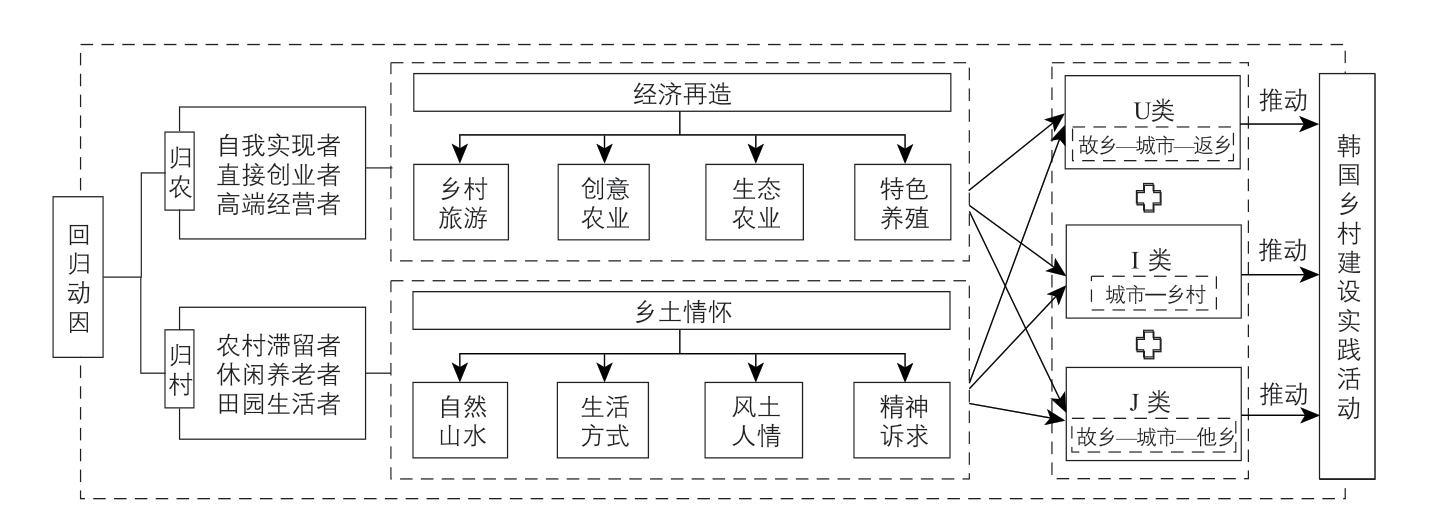

归农动因主要是退休年龄群体人口增长、农业发展前景良好等,而迫于大城市就业和住宅压力选择回归依山傍水的居住环境是归村的主要动因,两者相比后者更关注环境和健康生活[18]。在不同的回归动因之下,主要形成了三种人口移动方式:第一种是U 型移动,指由故乡迁至城市后由于某种原因回归故乡者,这类群体利用自身对家乡价值和集体记忆的思考,为乡村建设带来政治认同并为乡村建设体系提供个人建议;第二种是I 型移动,指从与乡村无关的城市自发迁移到乡村者,这类群体多有现代的资本技术与管理经验,来到乡村可促进产业经济再造,在乡村建设实践中构建以城带乡的长效机制;第三种是J 型移动,指由故乡迁往城市后由于特定原因移居到其他乡村者[18],这类群体在面对韩国乡土文化的狭隘封闭性时会积极主动地为乡村建设带来文化多样性,以现代城市精神为乡村风貌变革注入有机力量(图1)。以上三种转移类型都因人口集聚产生了应对乡村空心化问题的积极社会响应,促进了乡村社会效能的优化。

图1 韩国归农归村计划人员返乡分类

资料来源:作者根据参考文献[18]绘制

2.2 政策演进

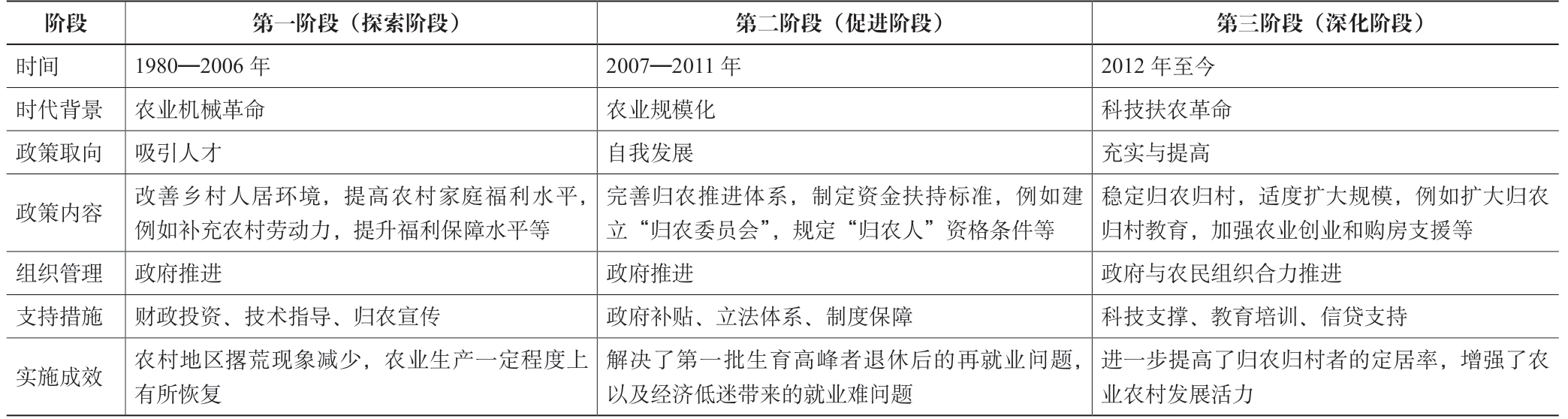

韩国中央政府制定了多项法规和细则促进归农归村计划的发展(图2)。根据相关资料总结分析,可以将归农归村的政策演进分为探索、促进、深化三个阶段[19](表1)。这些政策极大地促进了返乡归农的有序推进和归农归村人员的增长。

表1 韩国归农归村计划发展与政策应对

资料来源:作者根据参考文献[19]整理绘制

图2 韩国归农归村计划法规政策沿革

资料来源:作者根据参考文献[19]绘制

2.3 归农归村人员支援机制

韩国政府在归农归村计划的实施上充分挖掘回流个体的发展潜质,积极培育优秀农业人才,不断投资,厚积乡村人才存量,实现了乡村地区可持续发展[20]。基于对归农归村的概念研究,笔者主要从多元性、在地性、可持续发展性三个维度解析归农归村人员支援机制。

2.3.1 多元性:多样化人才培育

归农归村计划通过打造多样化的领域人才培育机制,逐渐形成“人才、资金、项目”循环回升的良好态势[21]。其一是予以资金支持——有归农归村意愿者可以根据自己专业特长向有关教育部门提出参加新职业农民培训的申请,申请通过者在接受教育培训并符合条件后可获得归农归村教育扶持金;此外,也可从归农归村综合中心寻找创业支持[17],获得韩国政府提供的创业基金(表2)。其二是建立本土人才培养制度——发掘本土的手工艺人和民间文化者并对其进行适当的培养和引导,提升其综合文化素养,使之成为各个领域能够仰赖的人才。

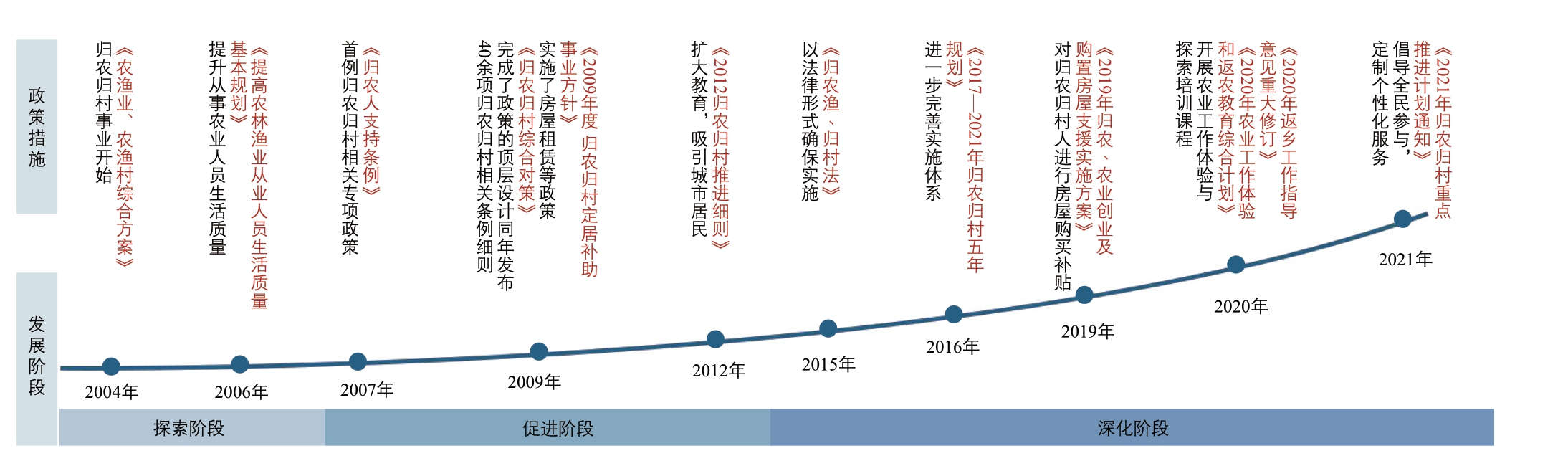

表2 韩国中央政府实施的青年农民培育机制

注:*目前1 韩元≈0.0058 人民币,具体汇率交易以银行柜台成交价为准;**NACF 指韩国设立于1961 年的农业协会联盟(The National Agricultural Cooperative Federation),该联盟旨在提高农民收入水平,平衡国民经济。

资料来源:作者根据韩国归农归村综合中心网站(http://www.returnfarm.com)信息绘制

2.3.2 在地性:新职业农民培训

不同的教育机构通过对归农归村者进行培训,培育新型职业农民。课程包括了解归农归村相关制度、学习农作物栽培技术、体验实地农村生活、归农归村者教育实践等。教育培训对象可根据自身素质和意愿选择培训时长,五年内由政府提供技术操作、农事生产的教育费用。之后通过内部选拔和外部招聘对应聘人员进行恰当的考核和甄选,遴选出有想法的精英人才至公立归农归村基地实习[22]。如此,不仅解决了农业机械自动化快速发展背景下乡村建设受限于本土农民科技创新水平低、难以开展现代化的机械化生产的问题,而且提升了本土农民的整体技术水平,更有利于乡村发展。

2.3.3 可持续性:可持续的社会保障制度

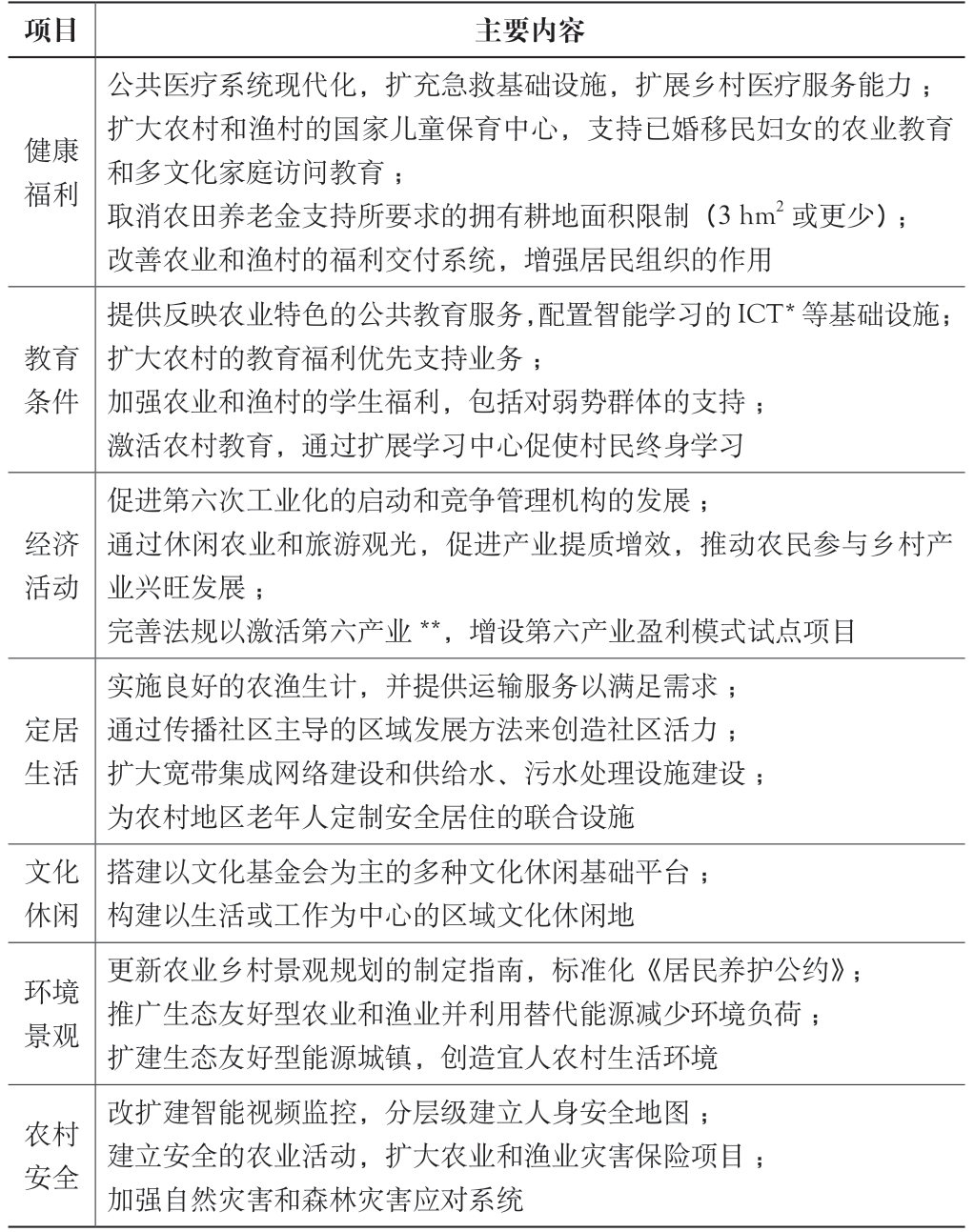

韩国政府在多方商讨之下,全面构建了以人才利益为核心,以教育条件、劳动就业、社会福利(表3)等为实质内容的“一心多面”人才保障机制[23],建立了更加公平且可持续的社会保障制度。

表3 韩国中央政府实施的福利项目描述性统计

注:*ICT 指信息通信技术,包括通信、广播、信息服务等行业,通过完善乡村教育中的ICT 基础设施配备,可实现优秀教师远程视频职业指导;**第六产业一词由日本今村奈良臣教授提出,他指出要在初级农业基础上加上二三级产业,使得农户拥有农产品附加值。

资料来源:作者根据韩国归农归村综合中心网站(http://www.returnfarm.com)信息绘制

3 韩国归农归村计划实施评价

3.1 主要特征及差异

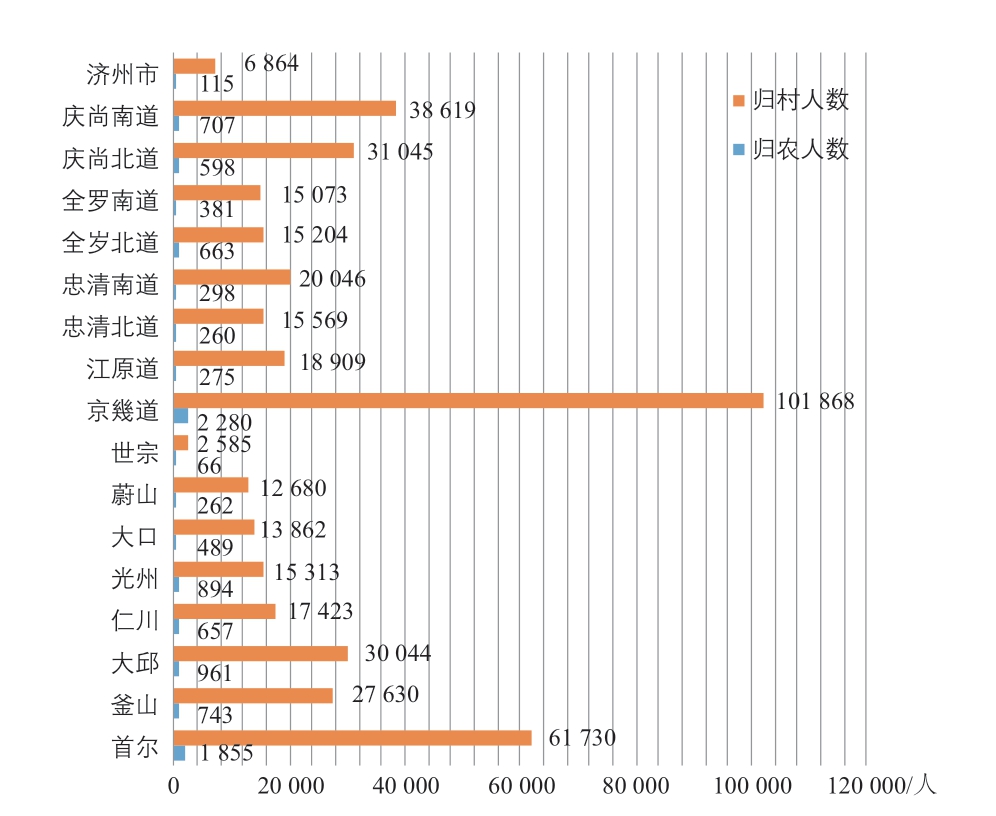

归农归村回流群体构成表现出以下特征:(1)归农归村者性别上差异较大,归农男性创业意愿更强,比例上占优,归村者则呈现男女比例相当的情况;(2)归农者与归村者分年龄回流差别明显(图3);(3)归农归村者都倾向于利用自身技能进行发展,且存在回流创业的偏好;(4)归农家庭中1 人家庭占比(72.4%)高于2 人家庭占比(18.6%),归村家庭中1 人家庭占比(74.1%)也高于2 人家庭占比(16.3%),两者趋势都逐年加强;(5)从人口流出地看,首都圈(首尔、仁川、京畿)向外迁移的归农归村人口比例最高(41.7%)[24]①韩国行政区分为四级——第一级广域自治团体:特别市1 个(首尔特别市,相当于我国的首都)、广域市6 个(相当于我国直辖市)、道8 个(相当于我国的省)、特别自治市(1 个,世宗市)、特别自治道(1 个,济州道);第二级基础自治团体:自治市(相当于我国的地级市)、郡(相当于我国的县)、自治区(市内的区或县级市);第三级非自治区域:面(相当于我国的乡)、邑(相当于我国的镇)、洞(相当于我国城市的街道);第四级非自治区域:里(相当于我国的村)、统(相当于我国的里弄、胡同、居民委员会)。(图4)。

图3 归农归村群体分年龄段特征(2019 年统计)

资料来源:作者根据参考文献[24]绘制

图4 归农归村分地域人口特征(2019 年统计)

资料来源:作者根据参考文献[24]绘制

导致以上差异产生的原因可大致归为三个方面。一是经济政策方面,不同地区扶持侧重点和扶持力度不尽相同。例如全罗南道和全罗北道侧重农业生产潜力开发,投入主要为刺激回流人员的农业经济活动;而首尔附近的京畿道侧重解决首都圈居住难问题[25],致力于满足回流人员的定居生活需求。因此,全罗南道和全罗北道归农者较多,而京畿道则是归村高发地。二是社会需求方面,不同性别、年龄群体的社会需求存在差异。在决定重返农业和乡村生活时,女性更注重便利设施评价,而男性则重视农业技术和当地政府的支持政策;此外,年龄稍长者在归农后融入乡村社会的人际关系问题较少,而非本土青年返乡后会因与现有社会网络不紧密,难以获得行为支持。三是人口结构方面,不同年龄层或者家庭面对归农归村的态度差别较大——越是年长越注重农业生产,越是年轻则越看重农村的自然环境[25];单人家庭回乡创业的综合成本更低,因此单人回流渐渐成为主流。

3.2 归农归村计划带来的影响

3.2.1 正面影响

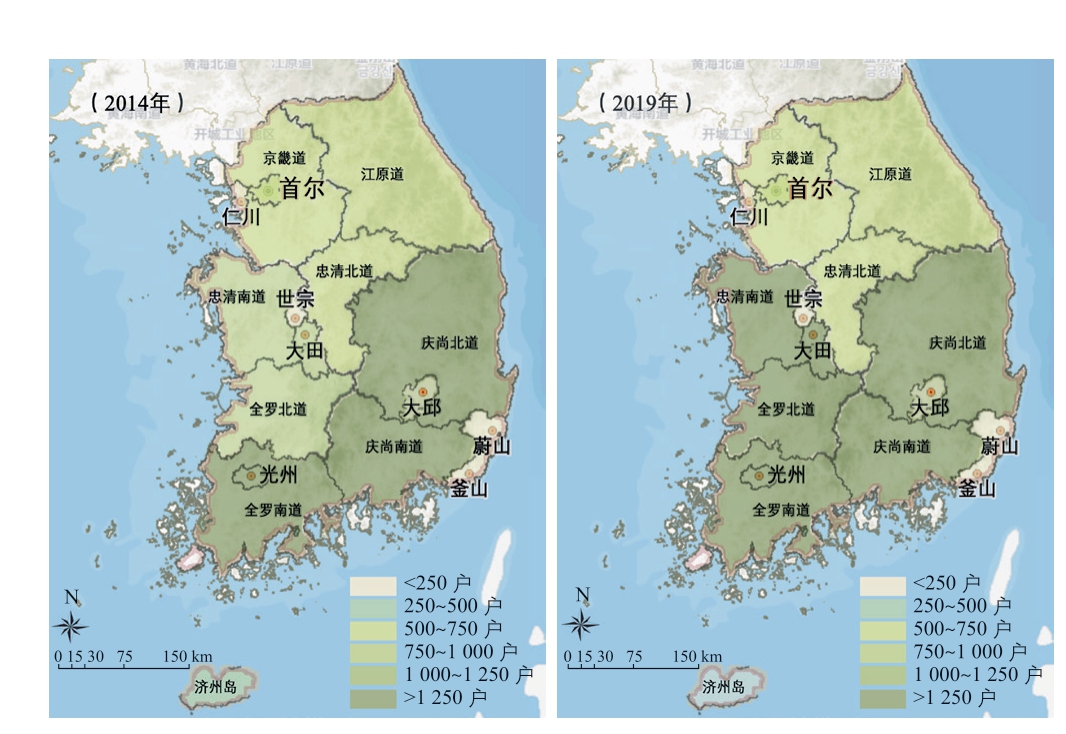

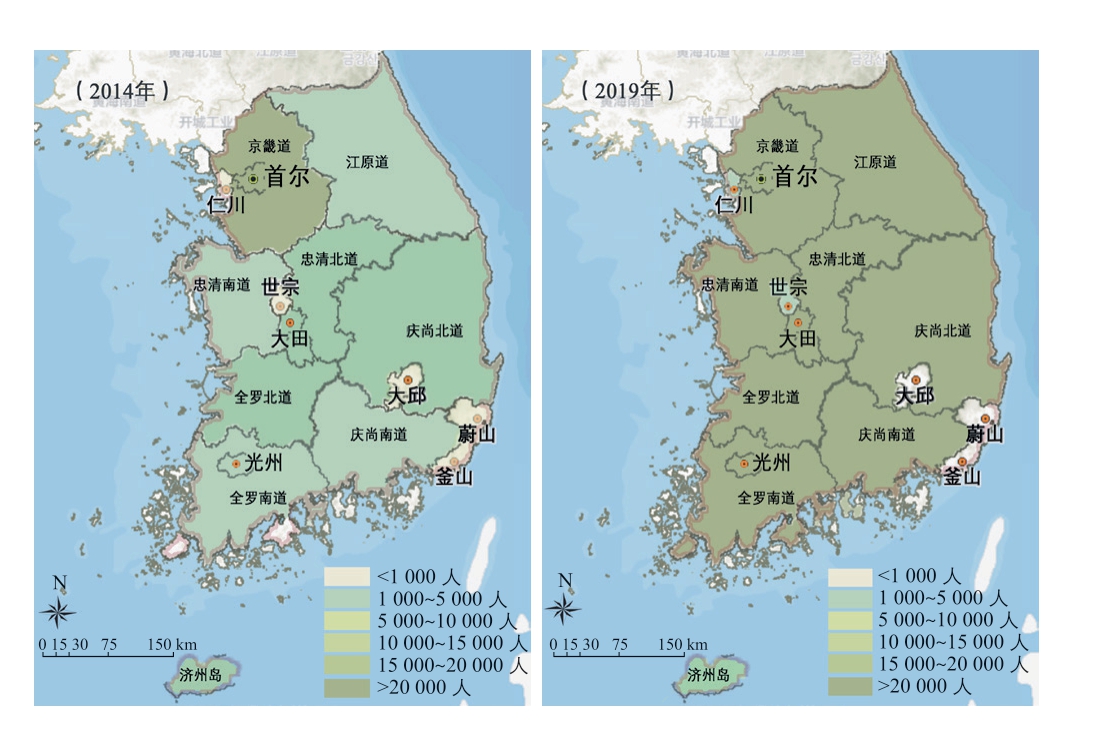

(1)促进了韩国全域人口的回流,形成分布格局特征

韩国归农归村热潮使乡村人口在政府和民众的同心协力下产生了回升迹象,人才数量提升显著,使乡村焕发出新的活力。其中,归农人口回流分布呈“南高北低、组团状”结构(图5),时间上也体现了回流的空间变化特点。按市道分类,庆尚北道的归农户最多,为2 136 个家庭(18.7%),其后依次为全罗南道(2014 户)、庆尚南道(1 315 户)、全罗北道(1 315 户)、忠清南道(1 260 户)、京畿道(995 户)、江原道(934 户)等。归村人则表现为以京畿道为区域中心,向其他自治市辖射的“中心地模式”(图6)。按市郡划分,返乡人数最多的前三个地区是京畿南杨州市(18 937 人)、京畿华城市(17 899 人)、京畿光州市(16 147 人)[24]。

图5 归农人口回流分布变化格局(2019 年统计)

资料来源:作者根据参考文献[24]绘制

图6 归村人口回流分布变化格局(2019 年统计)

资料来源:作者根据参考文献[24]绘制

(2)农民收入水平提高,城乡交流增加,农村发展活力增强

根据韩国统计厅的数据,农民收入在2014—2017 年增长了16.9%,虽然农业依存度有所降低,但是非农收入显著增长,平均负债额也显著减少[26]。此外,城乡交流增加,乡村发展活力增强:疗养型农业吸引了不少城市居民前往乡村体验生活,同时产生的新的产业集群为归农归村者提供了多个就业岗位,乡村发展活力再现。

(3)乡村建设逐步向好,向外获取资源能力提升

归农归村计划为回流人才提供了基本的住房保障,归农归村者可通过租赁或购买房屋暂住或长住,一定程度上降低了乡村房屋闲置率。截至2018 年7 月底,韩国农村的空置房由2014 年的48 901 栋减至38 988 栋[25]。

在归农归村计划初期,中央政府的财政主要倾向于公共基础设施投入,对于道路的建设、养护起到了极大作用;部分有才干的回流人员设计了道路两边的路牌、宣传牌和壁画等,使村庄风貌得到了提升;韩国2009 年推行的村落公共艺术活动也极大改善了乡村居住环境。归农归村人员可以在政府支持下对村落传统市场、村落仓库以及不使用的火车站等进行艺术创作,描绘属于自己的理想村落。村庄可通过村庄开发事业申请国家或者地方专项补偿金,保证当地产业持续经营,提升向外获取资源的能力。

3.2.2 负面影响

部分回流人员基于归农归村计划回归后发现大自然或乡村比他们想象得破败,预期的自由耕作生活也因缺乏农业技能和耕作经验而难享其中乐趣;此外,一些因现实因素被迫返乡的青年对职业转换这一现状有着心理排斥感,始终认为乡土社会中的职业难以满足自身的多样化需求。这些回流人员消极被动的工作状态并不能为乡村建设提供服务[27]。

与此同时,归农归村计划颁布并实施了各种关于教育的相关政策,例如由韩国农水产大学主要负责归农归村群体的相关教育培训工作等,尝试建立官学联合的“归农归村教育体系”。然而,此类政策主要倾向对于归农归村人员的教育,并未关注其子女的教育;且乡村学校的发展会受到政策实施深度的影响,差异化的教学设施和教育项目产生了资源分布不均现象,从而加剧乡村学校发展的两极分化[28]。而乡村学校的荒废会导致一些年轻的归农归村人员选择回城。

4 对培育我国人才回流机制的启示

4.1 宏观调控

基于韩国归农归村计划的实践经验可以发现,无论是在疏解大城市人口还是全面提升乡村建设人才素质的背景下,城市人口向乡村回流都呈现出较为共通的特点。一是人口流动并未突破原有的城乡二元体制,城市人口向乡村回流也不是依赖社会制度的根本变革,但资金、信息等在城乡间的流动能够促进城乡的融合发展;二是政府层面并未限定和引导回流人员的类型,而是通过普适性的人才支援机制为回流人员提供可选择的多种发展方向。这些特点符合韩国的人口结构等基本国情,对我国的乡村振兴人才培养也具有一定的借鉴意义。

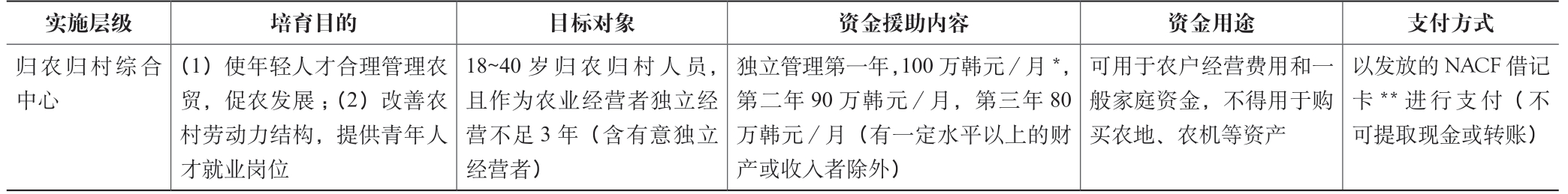

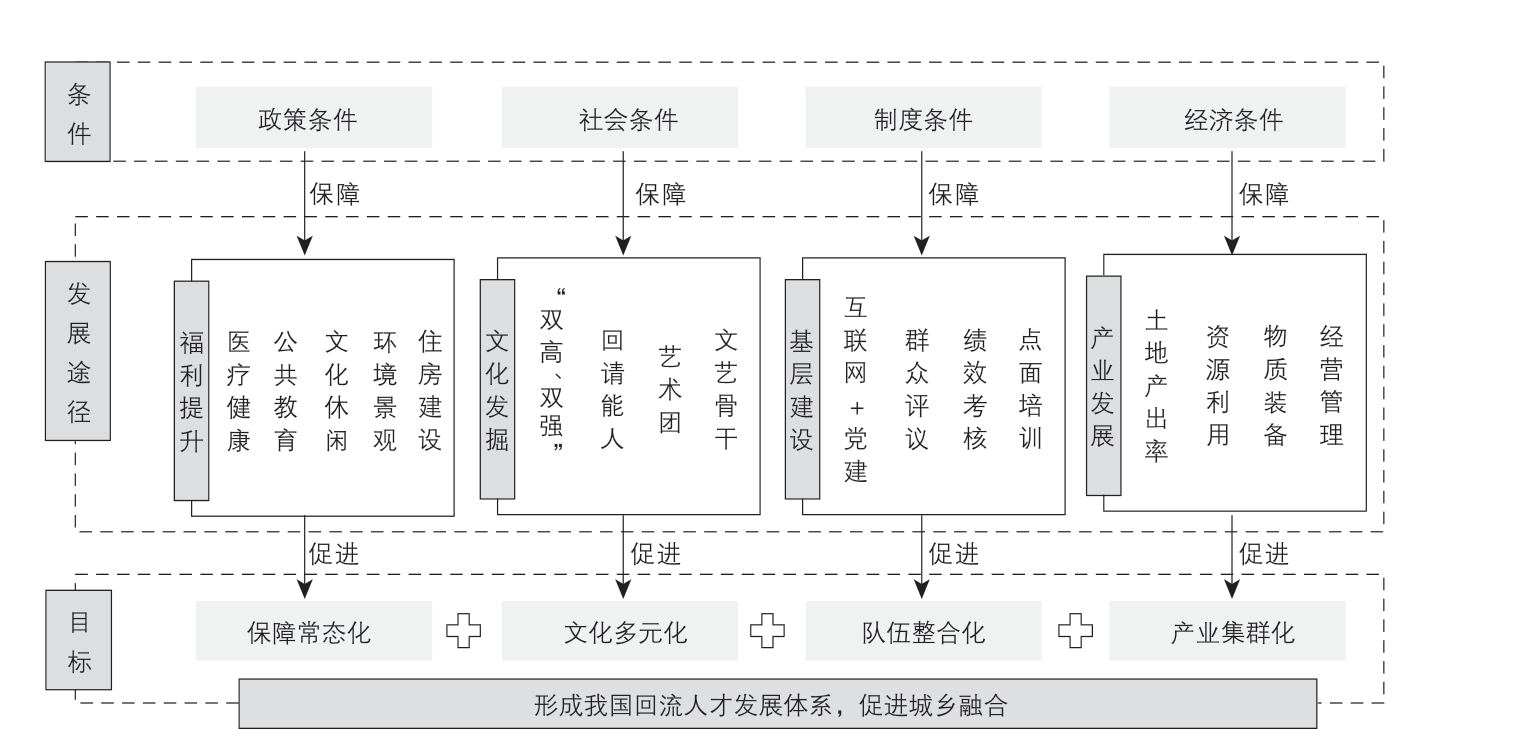

结合我国的国情,彻底消除了绝对贫困之后的乡村常态化发展对于人才的需求是持续的。基于乡村振兴和城乡融合发展的需求,有必要建立一整套完整的乡村回流人才发展体系(图7),从制度上确保乡村振兴人才的健康与活力。首先,乡村要具备人员回流的发展条件,需建立政策、社会、制度、经济互促的多方保障系统。其次,从提升回流群体福利、挖掘文化、加强基层队伍建设、促进地区产业发展四方面入手,细致拓宽人才发展途径。最后,回流群体根据自身情况实现人才角色补位,进而促进城乡融合发展。

图7 我国返乡人员发展技术路线

4.2 具体措施

4.2.1 返乡人员支援体系分类引导

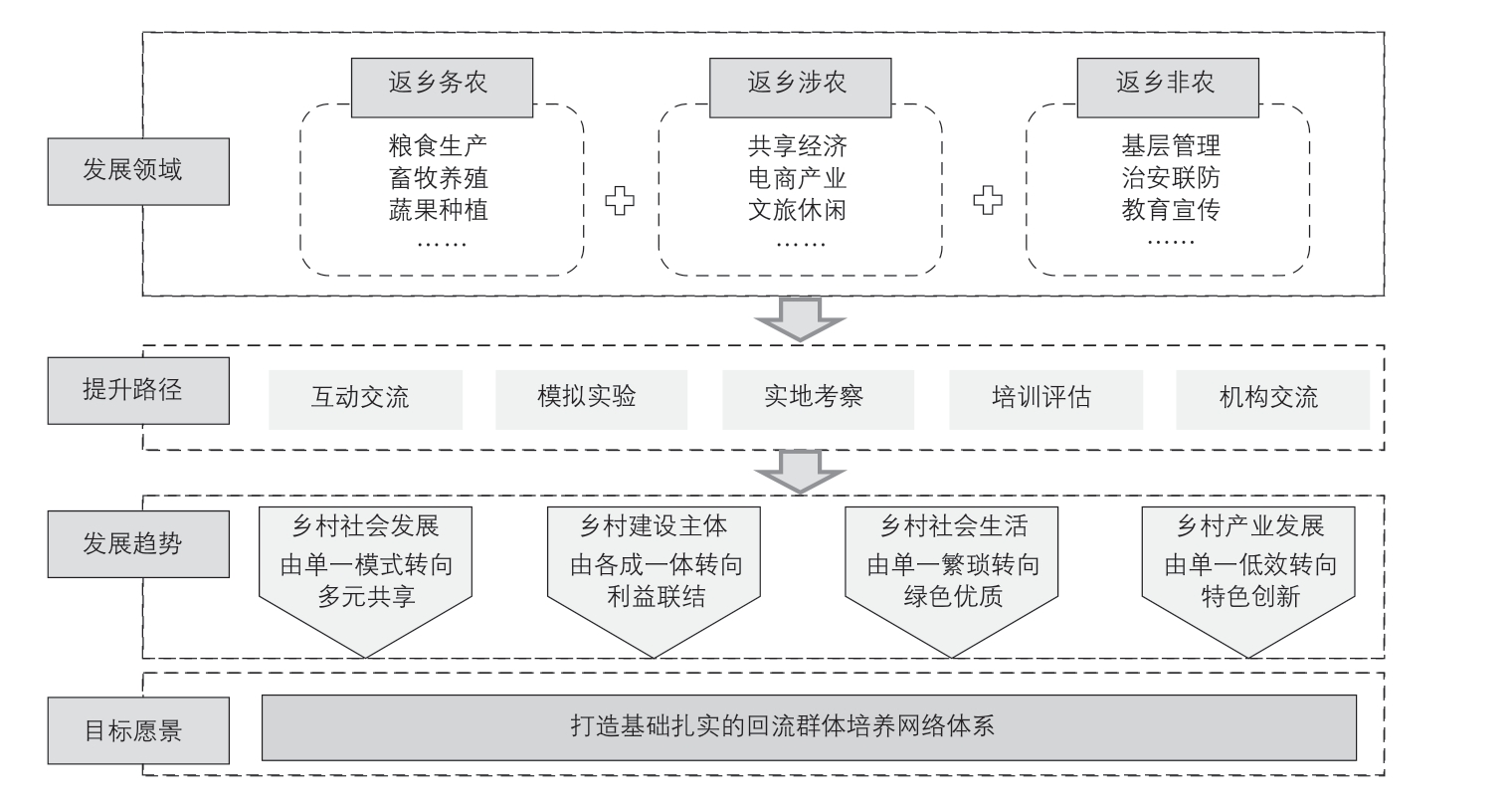

韩国归农归村计划对返乡务农和返乡居住人员实施分类管理和指导,通过普适性的人才养成支援机制引导返乡人员合理定位自己的发展方向。结合我国实际情况,面对不同的回流动因,实施回流人员分类引导能够提高乡村振兴人才的培养效率,是满足回流群体差异化发展需求的有效途径(图8)。

图8 我国返乡人员分类培养技术路线

首先是建立返乡人员“预分流”机制。根据城市回流人员的返乡动因,将回流人员与从事的产业划分为农业生产、涉农产业和非农产业(主要面向返乡居住人员)三种类型,基本上涵盖了乡村振兴的不同途径。这种分类方法不仅能够引导不同层次的城市人口返乡创业,也有助于针对不同类型的返乡人口制定适宜的乡村振兴人才培养方案。

其次是打通返乡“人口”到“人才”的提升渠道。面向返乡从事农业生产的人员,在基层政府建立“支持中心”,以获得农业扩大规模经营资格为目标,通过对返乡人口进行职业进修教育、中等职业教育、农事高等教育培训等,提高返乡人员的农业生产技术水平[29]。同时,利用“技术中心”定期进行农业生产经验的传授和信息共享,持续服务于返乡人员的农业生产。面向返乡从事农业相关产业的人员,发挥地方政府在农产品加工、贸易和乡村旅游等产业发展方面的宏观调控优势,构建涉农产业信息发布平台,定期公布产业发展需求和市场发展动向;构建农产品加工贸易和旅游服务等从业人员支撑机制,从税收、投资、科研成果转化等各方面支持返乡人员创业和后续发展。

最后是探索“返乡居住—创业”的人才发展通道。面向城市返乡居住人员,依托文化认同引导其参与乡村公共事务管理,同时发挥其城乡间信息、资金等流动媒介的作用,促进形成城市市场导向型的乡村产业发展动态调整机制,实现乡村产业和乡村振兴的良性发展[30]。最终通过返乡人员的分类引导,利用事业聚人、环境育人、发展成才的基础稳固培养机制,形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环,激发乡村振兴的源头活水。

4.2.2 返乡人员住房保障体系构建

基于我国城乡二元的建设用地供应和住房建设体制,居住问题成为返乡人员关注的重点,同时也限定了我国城市返乡人员的主要流动方向——返回原籍,而这极大地阻碍了市场经济体制下乡村振兴人才的自由流动。

韩国的归农归村计划实施经验为我们建立中国特色的返乡人员住房保障体系提供了借鉴。返乡人口呈现的特征及其对住房的需求可归为以下方面。一是“回归乡村”人员和“返乡创业”人员的住房需求存在差异。后者相对于前者具有更为灵活的居住需求,实践证明返乡创业人员并不一定完全脱离城市生活,甚至在城市当中仍然拥有产业。二是“家庭回归”和“人才回归”有需求差异。2019 年,韩国单一家庭成员的回乡创业占比远高于整个家庭回流,基于乡村振兴的人才回流机制也并不苛求人才家庭回归乡村,个人的居住需求相对于家庭需求具有明显的公寓化特征[31]。笔者建议,结合回流人员构成特征和住房需求,探索特色的乡村型人才住房保障制度。首先是创新乡村人才公寓建设制度——人才公寓的建设契合了我国乡村地区耕地保护和建设用地紧缺的现状,以及单一回流人员的住房需求,能够为回流人员提供短期的、与农事活动或产业周期适应的公寓租赁服务。其次是探索乡村振兴人才家庭式回归的住房保障制度——可结合乡村地区空心村整治、空废住宅整治等开展庭院租赁,满足返乡人员的家庭居住需求。再次是提升住房建设水平和供应多元化——乡村人才保障住房的建设在符合乡村住宅建设模式的同时应该考虑到城市返乡人员的生活习惯,应完善基础设施,提升景观营造水平。宥于乡村建设用地的使用限制,乡镇等级的保障住房建设可以很好地满足返乡创业人员灵活的居住需求,化解建设用地矛盾。这种服务于一定范围的保障住房应该具备多元化的供应能力,为不同需求的返乡人员提供居住保障。

5 结语

快速城镇化背景下农村人口的非农就业和持续外流导致的“主体虚化”,是形成农村空心化、农业边缘化和农民老龄化困局的主要原因。当前,我国一些地区已探索出台“市民下乡”或“能人返乡”等政策,对重构未来农村居民主体,治理农村“空心化”的路径进行了有效探索。结合对韩国归农归村计划的认知和机制解析,笔者认为学界、政界和商界还有值得进一步探索的空间,建议加强国际经验借鉴,按照时间轴对其阶段特征、驱动因素、成功经验等进行深入剖析,助推我国乡村振兴战略的实施。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 李丛希,谭砚文,罗观长.广东新型职业农民培育现状、问题与对策[J].南方农村,2018,34(6): 23-25,29.

[2] 于水,杨杨.乡村振兴语境下的“城归”:情景、解释、隐忧与价值实现[J].农业经济与管理,2020(6): 15-24.

[3] 官晓风,何孝容.乡村振兴背景下“城归族”发展中存在问题及对策研究[J].营销界,2020(20): 118-119.

[4] 姜姝.乡村振兴背景下“城归”群体的生成机制及其价值实现[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(3): 140-147.

[5] 唐丽桂.“城归”、“新村民”与乡村人才回流机制构建[J].现代经济探讨,2020(3): 117-122.

[6] 夏金梅,孔祥利.“城归”现象:价值定位、实践基础及引导趋向[J].经济学家,2019(12): 58-67.

[7] 蒋晓蕾.乡村振兴中的人才问题研究[D].济南: 山东大学,2019.

[8] 李炜.大学文化流动人口的城市融入与乡村回归:矛盾与出路——以青岛一项流动人口的调查为例[J].中国名城,2013(8): 30-37,42.

[9] 李峻.厚植人才的质量优势[N].中国组织人事报,2018-07-04(006).

[10] 林修果,谢秋运.“城归”精英与村庄政治[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2004(3): 23-28,58.

[11] 来蔓均.日韩农业人才支持政策对我国乡村人力资源振兴的启示[J].甘肃农业,2021(5): 32-37.

[12] 田甜,左停.欧盟乡村发展的路径变迁及对中国乡村振兴战略的启示[J].现代经济探讨,2019(9): 118-124.

[13] 苗晓丹,刘立新,刘杰.德国农业职业教育体系及其主要特点[J].中国农村经济,2015(6): 85-95.

[14] 汪明煜,周应恒.法国乡村发展经验及对中国乡村振兴的启示[J].世界农业,2021(4): 65-72.

[15] LEE H.韩国Saemaulundong 发展研究[D].长春: 吉林大学,2018.

[16] 张俊,陈佩瑶.乡村振兴战略实施中内生主体力量培育的路径探析——基于韩国新村运动的启示[J].世界农业,2018(4): 151-156.

[17] 王爱玲,郑怀国,赵静娟,等.韩国归农归村与中国返乡入乡政策措施的比较及启示[J].世界农业,2021(2): 74-82,132.

[18] 심문보,정건섭.수도권지역 도시민의 귀촌지역 결정과지방자치단체의 귀촌지원정책의 영향요인 분석-태안군의 사례를중심으로[J].한국지방행정학보,2019,16(3): 57-82.

[19] 沈权平.韩国推行“归农归村”的政策支持体系对中国乡村人力资本发展路径的启示[J].世界农业,2019(10): 53-60.

[20] 王曼乐,胡胜德,金钟燮.韩国归农归村实践及对中国的启示[J].世界农业,2017(10): 54-58,79.

[21] 郭险峰.构建推动乡村人才振兴的综合机制[J].中国党政干部论坛,2019(4): 74-76.

[22] 이준우,홍유미.귀농귀촌에 대한 원주민의 인식과 욕구[J].한국콘텐츠학회논문지,2018,18(10): 217-228.

[23] 王文强.以体制机制创新推进乡村人才振兴的几点思考[J].农村经济,2019(10): 22-29.

[24] 韩国统计局.2019 归农渔归村统计[EB/OL].(2020-06-25)[2021-08-01].https://kostat.go.kr/portal/korea/index.action.

[25] 崔桂莲,田杨,武玉青.治愈农业、归农归村与乡土饮食:韩国乡村振兴路径及启示[J].世界农业,2020(11): 81-90.

[26] 崔桂莲.人力资本视角的韩国乡村振兴经验及启示[J].当代韩国,2019(2): 87-99.

[27] 이철우,박순호.경상북도 귀농·귀촌정책의 문제점과 개선방안[J].대한지리학회,2015,50(6): 659-675.

[28] 董博清,于海波.韩国农村教育政策及发展趋势[J].外国教育研究,2013,40(2): 114-122.

[29] 金玉姬,丛之华,崔振东.韩国农业6 次产业化战略[J].延边大学农学学报,2013,35(4): 360-366.

[30] 崔鲜花,朴英爱.韩国农村产业融合发展模式、动力及其对中国的镜鉴[J].当代经济研究,2019(11): 85-93.

[31] 이지흠,하규수.귀농 귀촌에서 귀농만족에 미치는 영향요인 분석 :가족 지지도를 조절효과 중심으로[J].벤처창업연구,2017,12(5): 39-53.