1 城市规划中密度管控的概念内涵

城市规划作为政府对于建成环境的公共干预,目的是确保空间供给,保障公共利益和克服市场失灵。规划涉及建成环境开发的有序性和协调性,包含空间维度和时间维度。尽管制度语境不同,但各国城市规划工作通常都包含规划编制和开发控制两个主要环节[1]。在我国当前语境下,城市规划编制包括市级国土空间总体规划、详细规划和专项规划[2]。在市级国土空间详细规划层面,控制性详细规划是开发控制的主要依据,对于各个地块的土地使用在功能、强度和形态方面制定一系列相应规定,以克服市场失灵可能带来的各种问题[3]。

在通常意义上,密度表示单位土地面积上要素的分布状况,如人口密度(单位土地上的各类人口分布)和建筑密度(建筑基底面积与用地面积之比值)。依据《上海市控制性详细规划技术准则(2016 年修订版)》[4],容积率指地块内地面以上建筑物的建筑面积总和与地块面积的比值。也有密度概念的拓展使用,如星巴克指数就是指某城区内星巴克咖啡店的分布密度[5],往往表征该城区的活力程度。

论及密度管控,我国内地城市常常对标香港地区,可能由于《香港规划标准与准则》采用了密度分区的概念[6],受其影响,部分内地城市(如深圳)沿用了“密度分区”,但更多城市(如上海、武汉等)则采用了“开发强度分区”的概念[4,7]。可见,城市密度分区管控就是开发强度分区管控,城市密度控制指标都采用容积率。早在半个多世纪前,《1961 纽约市区划决议案》就首先提出了将容积率(FAR: Floor Area Ratio)作为衡量开发强度的规划控制指标[8]。

在城市规划实践中,开发控制(development control)可以大致分为规划控制(planning control)和设计控制(design control)两个方面[9]。如前所述,密度分区管控又称为开发强度分区管控,以容积率作为规划控制的核心指标之一。开发控制要求可以分为强制性的和引导性的,规划控制要求(包括开发强度)一般都是强制性的,设计控制要求既有强制性的,也有引导性的[10]。

2 城市密度分区管控的基本特征

作为城市建成环境区别于乡村建成环境的本质特征之一,开发强度始终是城市研究和规划的重要议题。简·雅各布斯(Jane Jacobs)指出,城市多样性的必要条件之一就是人流密度必须达到足够高的程度[11],这与开发强度是密切相关的。艾伦·雅各布斯和阿普尔塔德(Jacobs &Appletard)认为,土地使用强度是城市活力的本质要求之一[12]。洛扎诺(Lozano)强调,密度(density)是产生城市性(urbanity)的基础,城市服务、大容量交通和社会互动等城市特有的活动和属性都对开发强度有一定要求[13]。本文将城市密度分区管控的基本特征归纳为两个方面,分别是普适性和特定性,层次性和调适性。

2.1 城市密度分区管控中的普适性和特定性

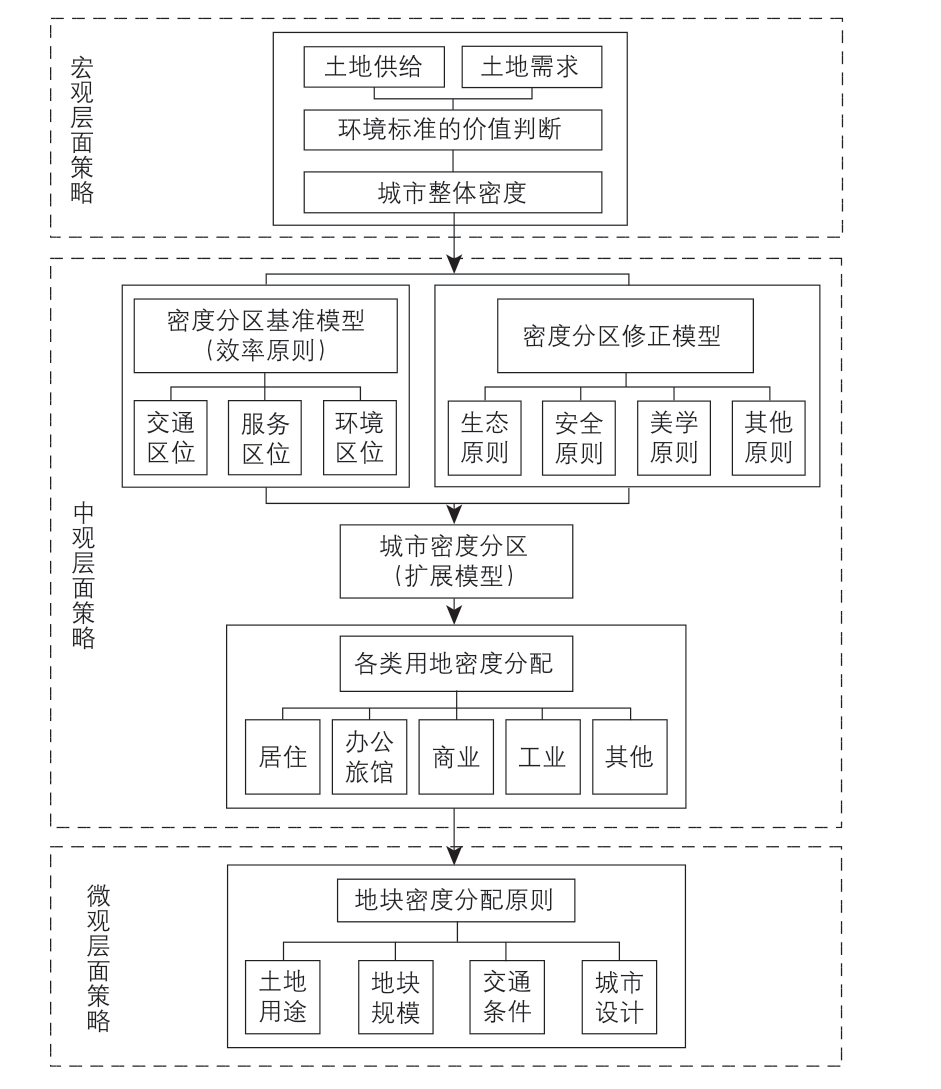

城市密度分区管控作为一种公共政策,具有全域普适性和局域特定性这两种相互关联的特征。城市密度分区管控的普适性是指城市中几乎所有地区都会适用的共同议题。借鉴境外高密度城市(如香港、纽约、东京)的密度分区管控经验[14-16],基于深圳经济特区的案例研究,唐子来和付磊提出城市密度分区管控由基准模型与修正模型构成[17](图1)。基准模型涉及城市的普适性,基于城市土地使用区位理论的效率原则[18],包含各个地区的交通区位、服务区位、环境区位,由此形成基于各类因子评价的综合区位法。该论文对于我国内地城市密度分区管控的规划实践产生了广泛影响,如杭州、宁波和武汉等城市都采用了综合区位法[7,19-20]。

图1 深圳经济特区密度分区研究框架

资料来源:参考文献[17]

为了避免区位因子众多导致城市密度分区管控作为公共政策在实施中出现过于复杂的局面,规划实践中提出了多种完善方法。周丽亚和邹兵认为,基于深圳经济特区的实际情况,密度分区难以达到绝对严谨的状态,因而需要平衡可获得数据与规划目标之间关系,对规划内容和规划精度进行选择[21];宋小冬等开发了城市密度分区管控的规划决策支持软件,试图提高规划效率[22];薄力之和宋小冬运用公共管理学的决策理论,建立了半结构化决策问题的规划支持系统[23]。上海的开发强度分区管控也从2011 年以前的综合因子区位法简化为2011 年以后的主导因子区位法,依据与轨道交通站点的距离系数确定开发强度分区。

特定性是指城市中部分地区可能涉及特定规则,需要进行密度分区管控的局部修正,这些特定规则往往是难以穷尽的(如城市设计控制中的一些特定议题)。唐子来和付磊在密度分区修正模型中提到的其他原则[17],就是面对难以穷尽的各种特定规则时对开发强度分区管控的局部修正。《1961纽约市区划决议案》也设定了各类特别意图区(special purpose districts),试图延续和突出各类特别区的功能特色和风貌特色[24]。

由于开发强度管控受到建筑高度管控的影响,而建筑高度管控又受到城市设计策略的影响,城市设计与密度分区的相互关系是引发广泛关注的一个议题。对于城市规划中的设计控制,巴奈特(Barnett)提出“设计城市而非设计建筑”的论点[24],强调城市设计控制的重要意义,庞特(Punter)介绍了美国西海岸5 个城市的设计控制经验[25]。韩靖北将总体城市设计与城市密度分布相结合,提出基于总体城市设计的密度分区方法体系[26]。金探花等提出,将城市空间形态分区作为密度分区的弹性补充,建立以开发强度为表征的经济价值和以建筑高度为表征的美学价值构成的双维度控制,有助于空间形态的高品质发展[27]。杨俊宴和史宜也探讨了总体城市设计中的高度形态控制方法与途径[28]。张泽等基于经济价值和美学价值,提出了强度控制和高度控制的双基准模型[29]。可见,高度控制与强度控制是紧密相关的两个维度,但并不完全相同。

在上海控制性详细规划的重点地区,附加图则中城市设计管控包含建筑形态和开放空间等方面的相应要求,主要关注公共空间品质,还提出了“工具箱”概念,供设计单位在编制附加图则时选择使用[10],试图采取差异化的城市设计管控要求,形成特色化和个性化的城市风貌。以建筑高度为例,除了在附加图则中划示塔楼建筑或标志性建筑的位置和范围,还可以在备注栏目中予以表述,如“滨江地区高层建筑由中部向东西两侧形成150 m、120 m、80 m 的高度递减关系”。

2.2 城市密度分区管控中的层次性和调适性

城市密度分区管控中,层次性和调适性也是相互关联的基本议题。唐子来和付磊提出了三个层面的城市密度管控模型[17]。在宏观层面上,基于土地供求关系,遵循环境标准的价值导向,估算城市的总体开发容量,由此也可以测算城市开发用地的平均容积率;在中观层面上,基于区位原则(交通区位、服务区位、环境区位等)划分城市密度分区形成的各个分区的基准容积率(各个分区的总建筑容量与开发用地总面积之比值),应当满足城市总体开发容量的宏观需求,并在此基础上遵循生态、安全、美学和其他原则(如历史文化保护等)进行密度管控的局部修正;在微观层面上,依据各个地块的土地用途、地块规模、交通条件(如位于轨道交通站点一定距离范围内的地块面积所占比例)、城市设计(如标志性建筑或城市天际线)等进行开发强度的地块分配(实际上也是微观层面上的再次修正)。

在规划实践中,许多城市采用了多层面的城市开发强度管控,包含宏观层面的开发总量估算、中观层面的开发强度分区、微观层面的开发强度分配。张月对于城市密度分区管控在各个层面提出了一系列优化建议,并在惠州市惠阳区的城市密度分区管控规划实践中加以应用[30]。

无论在宏观、中观还是微观层面,城市密度管控的调适性意味着在空间和时间两个维度上的调适可能。例如《上海市控制性详细规划技术准则(2016 年修订版)》适度扩大了重点地区的范围,除了原有的“五级三类”重点地区,还将其他对城市空间影响较大的区域包括在内,也是为了开发控制的调适可能[4]。许多城市在城市更新中面临利益相关者的各种诉求,往往需要调整相关街坊/地块的开发强度。城市开发强度分区管控的调适范围不仅体现在空间维度上,往往也体现在时间维度上。一些城市不同时期开发强度管控的变化更多地体现了发展目标和价值导向的显著变迁。

3 城市密度分区管控的实践案例

下文将通过分析国内外若干实践案例,试图体现城市密度分区管控作为公共政策的基本特性,包括普适性和特定性,层次性和调适性。

3.1 纽约

在美国,各个城市的区划法规是开发控制的核心依据。虽然各地的具体规定有所差异,但也存在相似之处,最具有代表性的是纽约区划条例[31-33]。《1961 纽约市区划决议案》对于1916 年区划法规进行了全面修订,提出将容积率作为规划控制的核心指标,为许多城市的开发控制提供了经验借鉴。

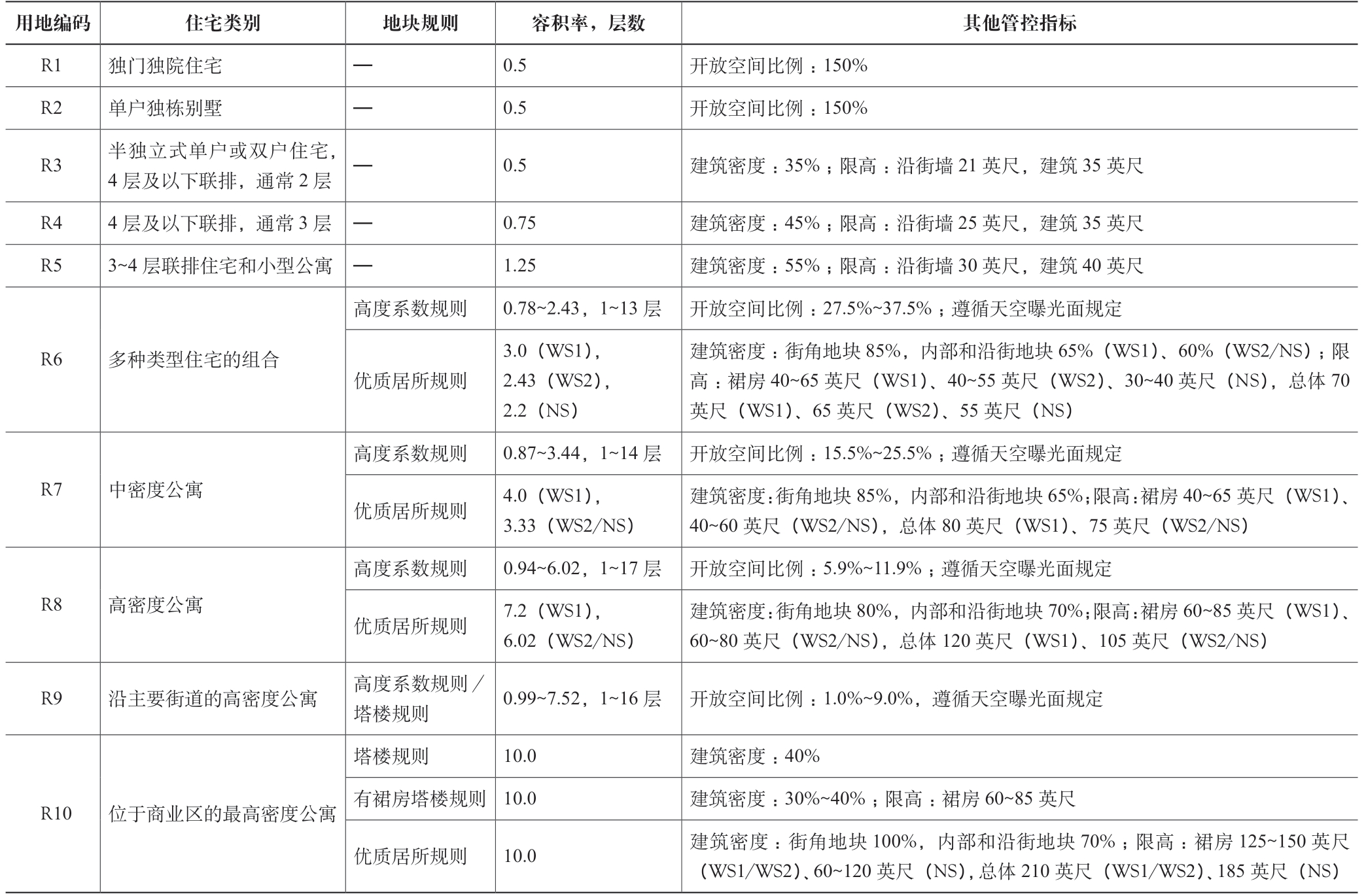

在《1961 纽约市区划法规》中,城市密度的基准分区与土地用途分区是一致的。通过对同类用地采取统一的规划控制规则,体现基于公平和效率的普适性原则。具体来说,纽约区划法规将土地用途分为居住、商业、工业三个分区大类,再将居住细分为R1~R10、商业细分为C1~C8、工业细分为M1~M3,共计21 个小类。针对每个小类,以容积率为核心指标,以建筑密度、建筑限高、空地率为辅助指标,对城市开发强度进行规划管控[34](表1)。

表1 纽约区划法规中各类居住用地对应的开发强度管控指标

注:(1)“—”表示无相关规则;(2)开放空间比例(open space ratio)在纽约区划法规中表示开放空间面积与总建筑面积的比值;(3)“建筑密度”规定数值为最大值;(4)WS1 为曼哈顿核心以外的宽街(街道宽度大于75 英尺,该情形适用于沿宽街或距离宽街交叉口100 英尺范围内的建筑),WS2 为曼哈顿核心以内的宽街(适用情形同上),NS 为窄街(街道宽度小于75 英尺);(5)1 英尺≈0.305 m。

资料来源:作者根据参考文献[35]整理绘制

在普适性区划管控的基础上,纽约还设置了叠加分区(overlay zoning),以适应特殊地区的开发控制意图[8]。顾名思义,叠加分区是在统一的开发控制规则基础上设置的特定管控要求。“特别意图区”是叠加分区的具体措施之一,其目的是保存地区功能特色(如剧院特别区)或强化地区风貌特色(如时代广场特别区),往往通过容积率奖励引导开发主体遵循地方政府的规划意图,比如提供地面层的公共广场可以获得额外的容积率[24]。

3.2 东京

东京同样以土地使用区划为依据制定城市开发强度管控规则。1968 年颁布的《城市规划法》(《都市計画法》)对各类用地的容积率、建筑密度、建筑高度等进行了限定[35-36]。此法在1992 年和2019 年分别进行过一次修订。2019 年的修订条例将用地分为13 类,包括8 类居住用地、2 类商业用地和3 类工业用地(表2)。

表2 东京土地使用分类的演变

注:*与1992 年相比,2019 年的修订条例中增加了“田园居住区”的用地分类,体现出对农—住田园空间的保护。

资料来源:作者根据参考文献[35]整理绘制

东京的密度管控由两个层面的规划进行控制,体现了普适性和特定性的基本特征。在全市层面,依据《国土形成规划法》和《国土利用规划法》编制的地区总体规划,尽管没有规范土地使用的法定效力,但明确了城市的发展愿景和主要策略;依据《城市规划法》编制的土地使用区划具有法定效力,并按照土地使用分类进行开发强度的框架管控,确保一定区域内的城市功能能够实现。《受灾街区复兴特别措施法》《建筑基准法》等相关专项法规是街区层面的细化管控,不仅落实土地使用区划,而且对各个街区内的建筑开发强度

和相关设施进行了详细规定,以此确定各个地块的最终容积率指标。针对需要特别开发管控的各类地区,采取了容积率特例制度,与纽约的特别意图区相似。

3.3 香港

香港是典型的人地矛盾突出的城市,土地总面积1 100多km2,适合发展的土地仅占全港土地的20%左右;截至2020 年,建成区总面积已达280 km2[37]。香港将全域分为主要市区、新市镇和乡郊地区。为满足中长期土地供应,香港于2014 年起在新界的古洞北、粉岭北、洪水桥地区(均属于主要市区)划定了新发展区。宥于土地资源紧缺,香港的未来建设仍将优先发挥主要市区更新地块和新市镇未开发地段的用地潜力,仅有10%新增住房用地位于新发展区。

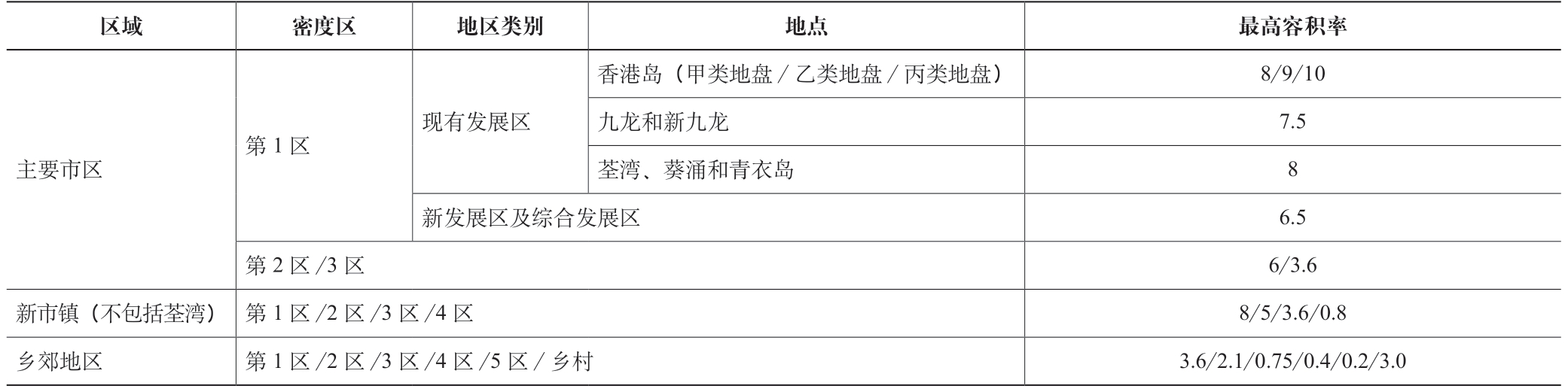

《香港规划标准与准则》(2019 年11 月版)提出了面向全港居住用地的普适性原则:对于交通资源充足的地区,可以增加建设密度;对于交通资源有限的地区,相应降低建设密度。在优先考虑交通运输水平的基础上,还要对自然和景观敏感地区进行一定的强度限制,这是针对局部地区的特定性调整,并最终综合确定密度分区[6]。可见,香港的密度分区兼顾公共交通的普适性服务水平以及自然和景观的特定性保护需求,在主要市区、新市镇和乡郊地区分别制定了各个密度分区的最高容积率(表3)。对于商业用地,香港政府认为零售业发展须由市场主导,因此仅提供了零售设施需求总量的评估方法作为规划参考;工业用地的开发强度则基于工业功能与地块所在片区,分类设置最高容积率。

表3 香港住宅用地密度分区的最高容积率管控

注:“ 甲类地盘”指毗邻1 条宽度不低于4.5m 道路且不属于乙、丙类地盘的地块;“乙类地盘”指毗邻2 条宽度不低于4.5 m 道路的街角地块;“丙类地盘”指毗邻3 条宽度不低于4.5 m 道路的地块。

资料来源:参考文献[6]

针对土地资源稀缺的情况,香港采取了可接受强度的思路。即考虑基础设施容量能否承载个别住宅用地在最高容积率水平下的人口数量,以此为依据确定是否允许以最高容积率对其进行开发。若基础设施无法承载相应规模的人口或存在其他限制开发的情况,则相应降低容积率水平。

3.4 上海

上海是中国内地较早开展开发强度分区管控的城市。2003 年以来,上海市政府曾数次对城市开发强度分区管控开展研究和实践。总体而言,上海采用了城市开发强度分区管控的多层面方法,包括宏观层面的城市开发总量、中观层面的开发强度分区以及微观层面(街区/地块)的开发强度分配。2011 年以前的开发强度分区采用综合因子区位法(交通区位、服务区位、环境区位等);2011 年以后采用主导因子区位法,依据与轨道交通站点的距离系数确定开发强度分区。由于交通区位与服务区位和环境区位密切相关,而且当时轨道交通网络已经基本覆盖上海主城区,因此轨交站点距离系数成为主导的区位影响因子,为开发强度分区管控提供了简化实施流程的条件。

《上海市控制性详细规划技术准则(2016 年修订版)》(下称《技术准则》)指出,集中城市化地区可分为一般地区、重点地区和发展预留区三种类型。在一般地区形成普适图则,提出普适性的规划控制要求(包括开发强度);重点地区包括公共活动中心区、历史风貌地区、重要滨水区与风景区、交通枢纽地区以及其他对城市空间影响较大的区域,在普适图则的基础上,需要通过城市设计或专项研究对重点地区提出附加的规划控制要求(主要是设计控制要求),并形成附加图则[4]。可见,上海市控制性详细规划采用一般地区的普适性和重点地区的特定性相结合的管控策略。

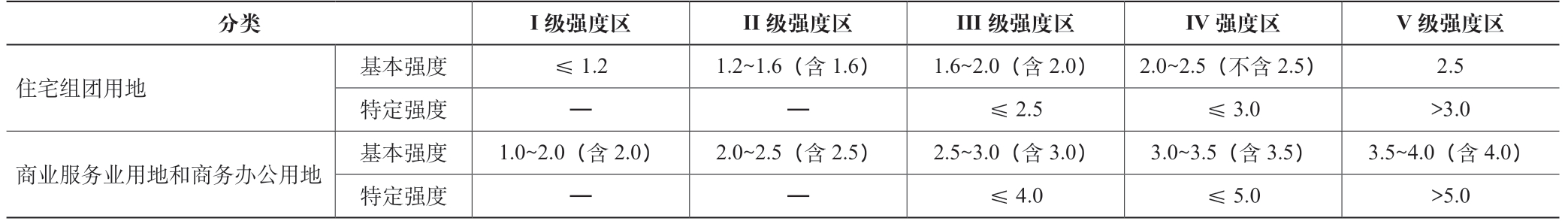

实际上,上海城市开发强度管控分为三个层面。首先是依据上位规划确定城市开发总量,然后基于交通和其他发展条件划定开发强度分区(表4),最后根据地块的建设条件差异确定地块容积率指标。如《技术准则》指出,即使在同一强度分区内,根据轨交站点300 m 服务半径是否覆盖,可将地块开发分为特定强度和基本强度,并赋予不同的容积率指标。

表4 上海市主城区开发强度(即容积率)指标表

注:“—”表示该强度区不设特定强度。

资料来源:参考文献[4]

综上所述,上海案例实践充分体现了城市开发强度分区管控作为公共政策的基本特征。针对一般地区,采用普适图则;针对重点地区,叠加附加图则(即通过城市设计或专项研究提出附加的规划控制要求,影响开发强度)。在开发强度管控中采取多层次方法,包括宏观层面上的城市开发总量、中观层面上的开发强度分区和微观层面上的开发强度分配。在各个层次都试图留出调适可能,在各个开发强度分区采用基本强度的区间管控,再分为基本强度和特定强度,还为可能受到城市更新政策影响的地块容积率指标预留调适余地[4]。

3.5 武汉

武汉的城市开发强度分区研究工作从2006 年的《武汉市主城区用地建设强度研究》开始,而后在2008 年颁布了《武汉市主城区用地建设强度分区指引》。后经几次修改,2015 年颁布《武汉市主城区用地强度管理规定》,2020 年发布《关于进一步加强武汉市居住用地建设强度管理的通知(征求意见稿)》。

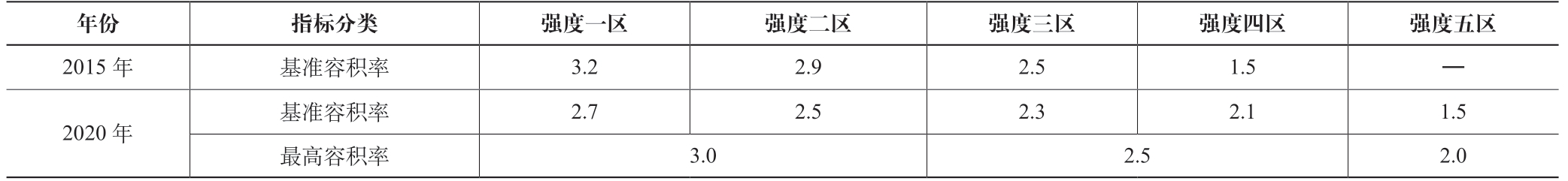

武汉市开发强度分区管控的主要特点之一是设置了一系列弹性管控举措[38]。在实施过程中,武汉市建设强度分区管控也面临一系列挑战,为了适应各个阶段的发展目标和价值导向,其对强度分区管控进行了针对性修正。2011 年,武汉提出依据近期建设总量需求分配容积,在不突破开发总量的基础上,将未来5 年的建设量分解落实到近期建设用地上[7];2014 年以来,随着武汉市被定位为国家中心城市,其修正了公共服务设施建设强度的分区管控,并提升了轨道交通站点周边地区的开发强度;2020 年受新冠疫情影响,为了提升居住环境品质,推进健康城市建设,发布了《关于进一步加强武汉市居住用地建设强度管理的通知(征求意见稿)》[39],一方面整体降低了城市核心地区居住用地的基准容积率,另一方面对城市外围地区居住用地的开发强度进行了适度提升(表5)。武汉实践表明,城市开发强度分区管控的调适不仅具有空间维度,而且在时间维度上体现出了不同时期的发展目标和价值导向。

表5 武汉市居住用地建设强度分区管控

资料来源:作者根据参考文献[38-39]整理绘制

4 结语

城市密度分区管控的基本特征可以归纳为普适性和特定性、层次性和调适性。国内外城市的实践表明,城市密度分区管控的基础是依据用地类型和区位条件确定开发强度控制的普适性规定,香港还特别强调了基于基础设施容量或其他限制条件的可接受开发强度。在普适性规定的基础上,纽约设置了特别意图区,上海明确了重点地区,东京采取了容积率特例制度,都体现了局域特定性。同样,城市密度分区管控直接或间接地采用了层次性的开发容量传导方法,一般包括宏观层面的城市开发总量、中观层面的开发强度分区和微观层面的开发强度分配。在此基础上,各个城市还突出了空间维度和时间维度的调适性。东京的2019 年修订条例增加了“田园居住区”的用地分类,展现出对于农—住田园空间的保护意图。2011 年以后,上海依据与轨道交通站点的距离系数确定开发强度分区,因为当时轨道交通网络已经基本覆盖了主城区,体现了时间维度的调适性;上海的重点地区包括其他对城市空间影响较大的区域,还强调了城市更新地块的容积率指标根据城市更新相关政策确定,都蕴含了空间维度的调适可能。武汉城市开发强度的演变进程则体现了不同时期的发展目标和价值导向的显著变化。

需要强调,城市开发强度分区管控的演化趋势与发展目标和价值导向是密切相关的。随着我国城镇化进程不断推进,城市开发的质量越来越受到重视,从而影响城市开发强度分区管控的总体价值导向。近年来,总体城市设计和开发强度分区的相互关系成为一个引发广泛关注的议题。国家发展和改革委员会印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》严格限制新建超高层建筑[40],这体现了新时代的发展价值导向,必然会影响到许多城市的开发强度分区管控的制定与实施。新型城镇化背景下,城市密度分区管控在实现城市高质量发展、落实国家政策导向、塑造城市特色风貌等方面将发挥日益重要的作用。

[1] 唐子来,吴志强.若干发达国家和地区的城市规划体系评述[J].规划师,1998(3): 95-100.

[2] 中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府.(2019-05-23)[2023-03-06].http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/23/content_5394187.htm.

[3] HEIKKILA E J.The economics of planning[M].New Jersey: Rutgers,2000.

[4] 上海市规划和国土资源管理局.《上海市控制性详细规划技术准则(2016 年修订版)》[S].2016.

[5] 星巴克门店数量百强城市[EB/OL].(2021-11-18)[2022-07-31].https://new.qq.com/omn/20211118/20211118A00W5800.html.

[6] 香港规划署.香港规划标准与准则[EB/OL].(2019-11-01)[2022-07-31].https://www.pland.gov.hk/pland_sc/tech_doc/hkpsg/index.html.

[7] 黄宁,徐志红,徐莎莎.武汉市城市建设用地强度管控实证研究与动态优化[J].城市规划学刊,2012(3): 96-101.

[8] BARNETT J.Redesigning cities: principles,practice,implementation[M].Chicago: APA Planning Press,2003.

[9] 唐子来,付磊.发达国家和地区的城市设计控制[J].城市规划汇刊,2002(6): 1-8,79.

[10] 上海市规划和国土资源管理局,上海市规划编审中心,上海市城市规划设计研究院.城市设计的管控方法:上海市控制性详细规划附加图则的实践[M].上海: 同济大学出版社,2018.

[11] JACOBS J.The death and life of great American cities[M].New York:Modern Library,1961.

[12] JACOBS A,APPLEYARD D.Towards an urban design manifesto[J].Journal of American Planning Association,1987(1): 112-120.

[13] LOZANO E.Community design and the culture of cities: the crossroad and the wall[M].New York: Cambridge University Press,1990.

[14] 侯丽,栾峰.香港的城市规划体系[J].城市规划,2000(5): 47-50,54-64.

[15] CULLINGWORTH B.Planning in the USA[M].London: Routledge,1997.

[16] Institute for future urban development (Government of Japan).Urban land use planning system in Japan[R].1996.

[17] 唐子来,付磊.城市密度分区研究——以深圳经济特区为例[J].城市规划汇刊,2003(4): 1-9,95.

[18] ALONSO W.Location and land use: toward a general theory of land rent[M].Cambridge: Harvard University Press,1964.

[19] 薄力之,宋小冬.建设强度分区决策支持研究——以杭州市为例[J].城市规划学刊,2016(5): 19-27.

[20] 薄力之,宋小冬,徐梦洁.城市建设强度分区规划支持系统的研发与应用——以宁波市中心城为例[J].规划师,2017,33(9): 52-57.

[21] 周丽亚,邹兵.探讨多层次控制城市密度的技术方法——《深圳经济特区密度分区研究》的主要思路[J].城市规划,2004(12): 28-32.

[22] 宋小冬,唐子来,钮心毅,等.城市建设强度分区规划方法与决策支持技术[R].上海: 同济大学,2012.

[23] 薄力之,宋小冬.建设强度的精细化管控——“整体分区”与“地块赋值”方法的融合[J].城市发展研究,2018,25(9): 82-90.

[24] BARNETT J.Urban design as public policy[M].New York: McGraw-Hill Education,1974.

[25] PUNTER J.Design guidelines in American cities: a review of design policies and guidance in five west coast cities[M].Liverpool: Liverpool University Press,1999.

[26] 韩靖北.基于总体城市设计的密度分区:方法体系与控制框架[J].城市规划学刊,2017(2): 69-77.

[27] 金探花,杨俊宴,王德.从城市密度分区到空间形态分区:演进与实证[J].城市规划学刊,2018(4): 34-40.

[28] 杨俊宴,史宜.总体城市设计中的高度形态控制方法与途径[J].城市规划学刊,2015(6): 90-98.

[29] 张泽,付磊,姜秋全,等.总体城市设计中高度和强度控制的双基准模型[J].同济大学学报(自然科学版),2019,47(8): 1083-1089.

[30] 张月.城市密度分区基准容积率测算方法优化研究[D].上海: 同济大学,2022.

[31] 黎淑翎.《1961 纽约市区划决议案》的规制尺度及其技术工具研究[D].广州: 华南理工大学,2020.

[32] 薄力之.美国区划法对于建设强度管控的措施与经验——以纽约为例[J].北京规划建设,2017(2): 34-43.

[33] 薄力之.城市建设强度分区管控的国际经验及启示[J].国际城市规划,2019,34(1): 89-98.DOI: 10.22217/upi.2016.519.

[34] The Department of City Planning (City of New York).Zoning handbook[EB/OL].2018 Edition.2018[2022-07-31].https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/zh.page.

[35] 東京都都市整備局.用途地域等に関する指定方針及び指定基準(令和元年10 月改定)[S].2019.

[36] 日本国土交通省.都市計画法(昭和43 年法律第100 号)[Z].1968.

[37] 香港特别行政区政府发展局,香港特别行政区政府规划署.香港2030 +:跨越2030 年的规划愿景与策略[EB/OL].(2021-10-08)[2022-07-31].https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/hk2030plus/TC/index.htm.

[38] 武汉市自然资源和规划局.武汉市主城区用地建设强度管理规定[Z].2015.

[39] 武汉市自然资源和规划局.关于进一步加强武汉市居住用地建设强度管理的通知(征求意见稿)[Z].2020.

[40] 国家发展和改革委员会.“十四五”新型城镇化实施方案[R].2022.