1 研究背景

20 世纪初,巴西工业化进程推动了中心城市发展;另一方面,1930 年瓦加斯革命胜利后,倡导国家在经济发展中发挥主要作用,大力推动工业化计划。在此背景下,城市规划成为巴西一项主要的公共议题,并呈现专业化、制度化趋势。1927 年,巴西成立全国城市规划协会,并于1932 年成立市政管理部门,标志着城市规划上升为国家层面的公共政策。

二战后—1960 年代中期,巴西因采取进口替代工业化的发展战略实现了经济和城市化进程加速发展。巴西利亚的规划与建设就在这样的时代背景下展开。巴西利亚的核心区“试点计划”(Plano Piloto)由卢西奥·科斯塔(Lucio Costa)负责城市规划部分,奥斯卡·尼迈耶(Oscar Niemeyer)负责主要建筑的设计①本文所指的“巴西利亚规划”,核心部分即卢西奥·科斯塔在1957 年举行的巴西利亚全国竞赛中中标的“试点计划”城市设计,最初是作为巴西利亚整个城市的规划设计。随着卫星城的产生,“试点计划”地区成为巴西利亚联邦区核心区——第一行政区的名称。同时,与“试点计划”密切相关的巴西利亚的迁都构想、论证和决策过程,也在本文关注的“巴西利亚规划”范畴内。。作为巴西第三任首都,巴西利亚被定位为具有现代都市功能的有机体,具有首都固有属性的文明,具有理想的纪念品质的整体,国家最清晰、辨识度最高的文化中心之一”[1],彰显着一个面向未来的现代化新巴西。1960 年4 月21 日,巴西利亚仅耗时三年即在海拔1 200 m 的荒野上建成。

作为20 世纪城市规划实践中唯一完全按照理性主义原则设计建设的城市,巴西利亚一直是全世界规划师与学者关注的焦点,对其评价随着城市发展呈现出明显的阶段性差异。规划建设之初,巴西利亚规划因其“建立一个更加平等的社会”的崇高意图,以及超前的现代主义建筑艺术而饱受赞誉。科斯塔的设计说明被翻译成多国文字广泛传播、讨论,法国期刊《当代建筑》(L’Architecture d’Aujourd’hui)于1960—1962 年间持续对巴西利亚规划建设进行报道。巴西利亚被联合国教科文组织称为“城市规划史上的里程碑”,并于1987 年被评为世界文化遗产。这一阶段普遍认为这种乌托邦式的规划能够创造一个理性、平等、公正的理想城市[2]。

1970 年代以来,人们对巴西利亚规划的关注视角从“试点计划”转向城市外围,从单纯的物质空间设计转向社会经济综合领域。随着城市发展过程中诸多问题的显现,各界越发质疑这座城市并没有创造出它所寻求的乌托邦。最直接的证据是自建成起60 年以来,75% 的巴西利亚人都生活在实施“试点计划”的地区之外,城市中的居住人口还不到规划人口(55.7 万人)的一半,第一代“移民”创造了brasilite(巴西利亚炎症)一词,借医疗术语表达巴西利亚生活造成的“创伤”[3]。众多学者揭露巴西利亚的背面——边缘的贫民窟的悲惨生活,认为巴西利亚是“现代主义失败的缩影”[4-5];甚至有学者认为巴西利亚“是一个怪诞的时代错误,是对现代主义价值观的嘲弄,现代主义的失败具有全球性的影响”[6]。近年来,越来越多学者从土地[7]、城市空间格局[8]、犯罪率[9]、通勤时间[10]、住房[11]、性别隔离问题[12]等方面对巴西利亚规划进行评估,进一步揭示了严格的功能分区所带来的严重的社会隔离和不公平问题。

这种反思也引发了后现代主义反理性、倡导个性化的思潮。后现代主义者批判巴西利亚是一个由精英主导的城市项目,虽然其目标在于实现社会公平正义,实质却将其愿景凌驾、强加于公众之上,造成社会隔离。也有学者探求其背后的政治经济体制,批判巴西利亚规划是政治工具,试图通过技术理性实现官僚威权主义的合理化,以最大限度减少公众异议[13-14]。

诚然,巴西利亚规划带来了很多意料之外的后果,但这并不能否定巴西利亚规划的成就。这一完成于1960 年代的规划,很多构思与设想堪称伟大。近年来,有学者从发展中国家的角度重新审视巴西利亚规划,认为在全球化视野下,乌托邦式的理性主义规划对巴西反殖民和现代化的过程起着积极作用[15-17];韦克曼(Wakeman)提出巴西利亚规划通过理性规划方法,将对城市的关注转变为对理想的关注[18]。国内相关研究则集中于从人性化的角度对巴西利亚“试点计划”的正反意义进行评述[19-21],较少关注城市外围。虽然巴西利亚规划的核心是“试点计划”,但在实施过程中,其所造成的影响远远大于“试点计划”的范围。蔓延的外围城市成为巴西利亚自建设时便附加的规划后果。

伟大的规划在现实中屡屡碰壁,究竟是实施过程中的问题还是规划本身的问题?人类理性能否规划绘制城市发展的美好未来?在巴西利亚建成60周年之际,本文采取辩证视角,聚焦“理性”这一主题,对巴西利亚规划从设想到实施的主要成就和问题进行回溯;针对巴西利亚规划从“现代主义的一次伟大实践”到“现代主义失败的缩影”的转变,从方法论层面对理性在城市规划中的作用进行反思。

2 理性的辉煌:伟大的规划设想

2.1 旨在首都职能分离与地区发展平衡的迁都决策

巴西原首都里约热内卢不仅是巴西的政治、行政管理中心,也是经济、文化中心。由于不加控制地过度开发,里约热内卢出现了人口剧增、交通拥挤、能源紧张、环境恶化、生态破坏等城市问题,使其难以履行首都作为政治、行政管理中心的职能[22]。与此同时,巴西内陆地区与沿海地区的不平衡日渐加剧,广阔却落后的内陆地区急需新的发展动能将其从对沿海的经济依赖中解放出来。基于地区平衡和国家现代化的理性动机,1956 年10 月2 日,巴西时任总统库比契克(Juscelino Kubitschek de Oliveira)认为建设新都的时机已经成熟,正式启动建设巴西利亚新都的宏伟工程,试图借助首都作为政治、行政管理中心的作用辐射和带动广大内陆地区,更好地发挥内陆地区农产品供应的作用,保证沿海工业的原料供应并开拓新的内陆市场。

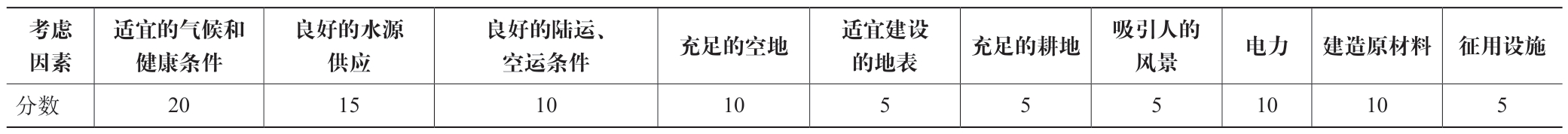

为此,巴西作了大量准备。早在1891 年巴西宪法便确定要迁都内陆;1892 年5 月17 日起,一个由地理学家、天文学家、生物学家、工程师、医生、化学家和士兵组成的名为“科尔斯探险队”的调查委员会对巴西中部高原做了详尽的调查。1954 年,新都选址委员会成立,充分考虑了适宜的气候和健康条件,良好的水源供应,良好的陆运、空运条件,充足的空地,适宜建设的地表,充足的耕地,吸引人的风景,电力,建造原材料,征用设施等方面因素并对五个候选地进行打分(表1),最终选址巴西利亚为新都所在地。在巴西利亚的具体建设中,极大突出了首都的政治中心功能,其他城市功能都围绕中心功能进行组织。

表1 新都选址评分标准

注:巴西利亚最终以86.7 分得到最高分。

资料来源:笔者根据1957 年3 月25 日对巴西利亚城建集团董事长(Israel Pinheiro)的访谈整理,转引自L’Architecture d’Aujourd’hui,N.251,1987

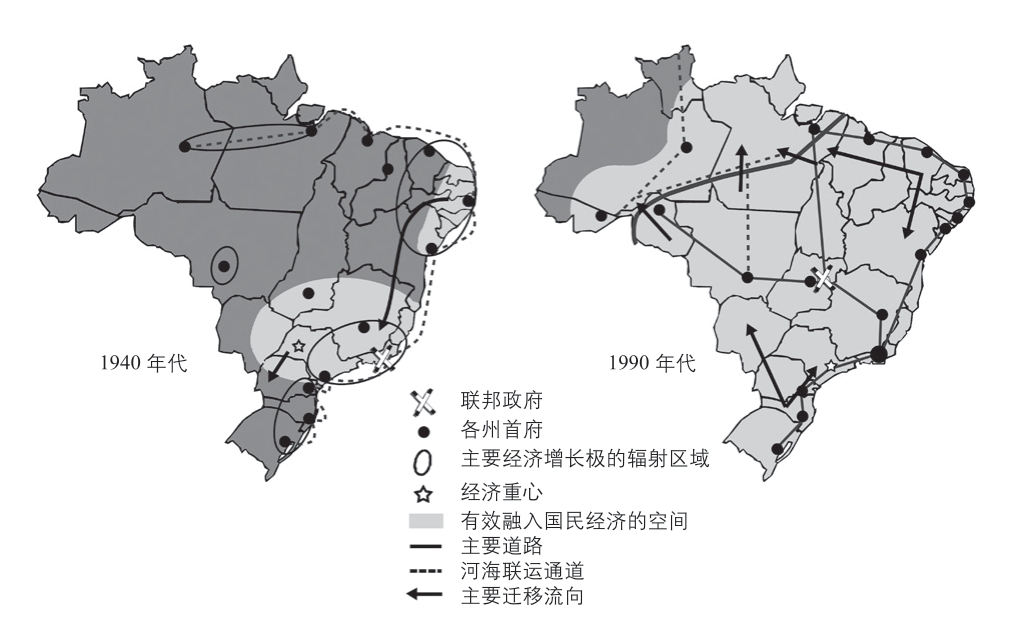

1960 年4 月21 日,巴西首都正式迁往巴西利亚。这不仅解放了沿海地区的发展空间,内陆地区也通过科技兴农等举措实现了较快发展,巴西经济实现了前所未有的高增长。由于巴西利亚地处巴西腹地,在建设新首都的同时,巴西境内高速公路网络和铁路系统也一并得到完善:巴西利亚是8条联邦公路的交汇点,不但加强了与圣保罗和里约热内卢等沿海大城市联系,以贝伦—巴西利亚高速公路(Belem-Brasilia Highway)为代表的新高速公路还连接了北部的热带雨林区以及周边邻国。此外,巴西利亚机场也是连接巴西南部和北部城市的许多航班的中转站。这些以巴西利亚为中心的基础设施建设极大改善了巴西的面貌,加强了巴西国内各州间的联系,促进了人口和经济向内陆地区流动,为后来的经济腾飞做足准备[20]。从巴西经济空间结构图(图1)可见,1940年巴西经济活动主要集中于里约热内卢、圣保罗、萨尔瓦多、墨西腓等东部沿海大城市及其周边区域,内陆地区人烟稀少、经济发展缓慢;而迁都巴西利亚30 年后,除了不适宜居住的北部热带雨林外,巴西基本形成一体化的经济结构。1960—2010 年的巴西人口密度分布变化趋势也说明,迁都后的半个世纪以来,巴西在全国范围内的人口分布更均衡了,内陆地区得到了显著的发展。根据巴西地理和统计研究所全国人口普查[24]的数据,1960 年北部和中西部地区仅占全国人口的6.8%;2010 年,这一比例达到15.9%。

图1 1940—1990 年巴西经济空间结构分析图

资料来源:参考文献[23]

2.2 极具特色、理念超前的城市设计构想

巴西利亚规划的目标之一是改变巴西落后、传统的社会,以新的首都形象重塑个人习惯、家庭组织,以及人们的休闲和工作方式,从而创造一个新的现代社会[3]。时任总统库比契克将他在巴西利亚的官邸称为“晨宫”,他提出:“如果巴西利亚对于巴西来说不是新一天的早晨,那还是什么?”因此,科斯塔和尼迈耶运用了当时最现代的设计语言,寄予巴西新的精神面貌和公正平等的社会理想。

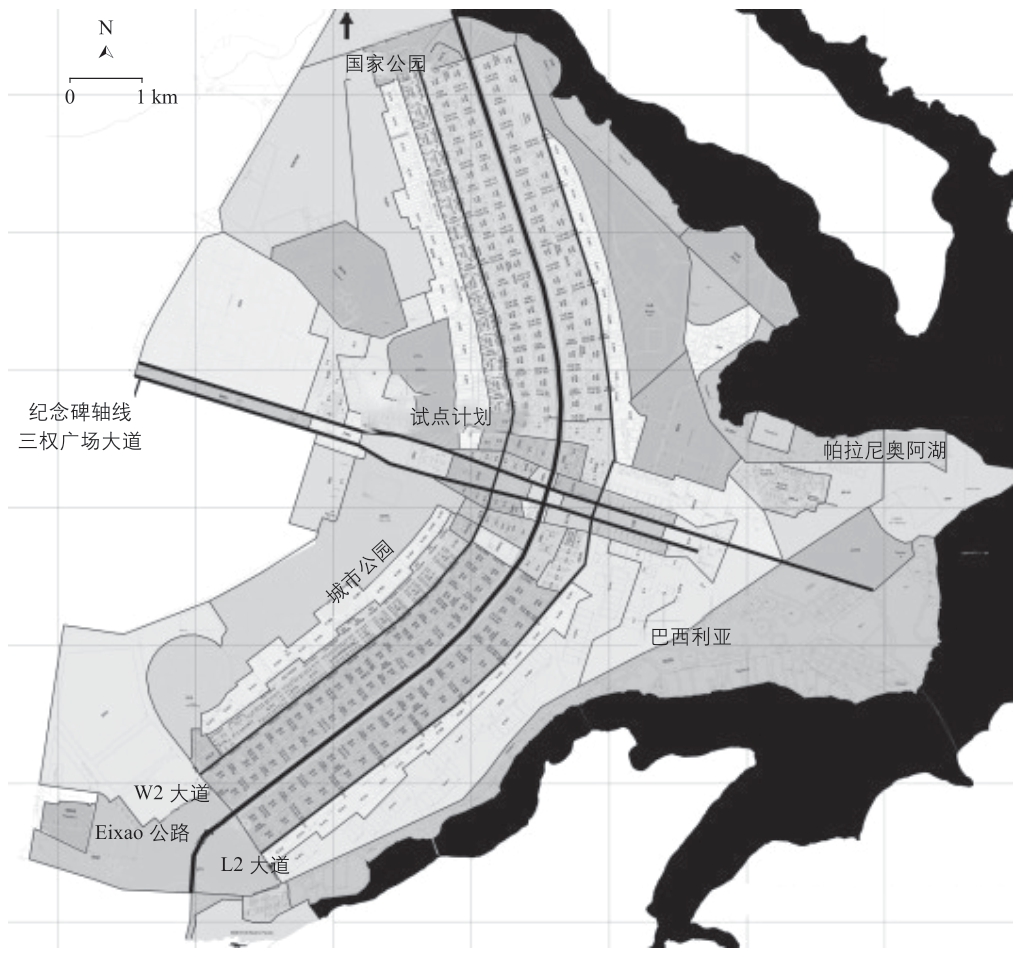

最重要的设计理念是在纪念性和象征性中体现城市的印记。科斯塔认为“这种基本的态度会形成一种使命感。纪念性不是炫耀,而是有意识地表达那些有价值的事物。城市规划不仅要使城市有序高效地工作,城市的活力和观赏性、文娱活动也至关重要,这使它不仅是行政管理中心,也将成为巴西前卫的文化中心。”[1]这种理念首先体现在城市形态上,巴西利亚的城市平面被描绘成“飞机”型,象征着速度与力量,体现了国家腾飞的政治愿景。其飞机形态经由几条十字相交的高速公路得以强调(图2):纪念碑轴线(Eixo Monumental)由两条平行的高速公路构成,中间为长8 km、宽250 m 的城市中轴线——三权广场大道,它将“飞机”分割为南北两部分,形成了整座城市的脊梁;两侧前卫而规整的建筑群组成机身和南北向轴线,由位于W2 和L2 大道之间的道路轴线(Eixao)连接;两轴十字交叉于“飞机”的中心,象征耶稣的权力。

图2 巴西利亚“试点计划”路网图

资料来源:https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0264275113000280-gr1.jpg

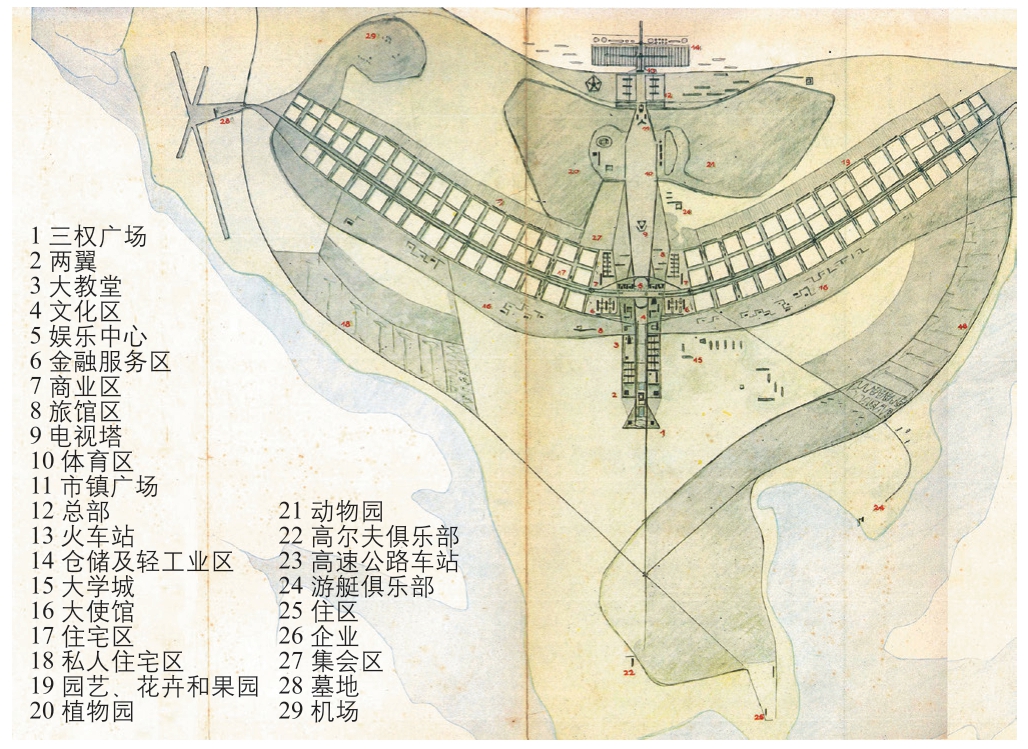

整个城市是按照精细而统一的方案、从无到有建成的。正像勒·柯布西耶所坚持的,住房、工作、娱乐、交通、公共管理在空间上都相互分开。机头部位以“三权广场”为核心,由国家最高权力机构总统府、国会、最高法院和政府各部大楼组成,象征巴西三权鼎立的国家体制和政治民主的政治信念;机翼部分则沿着道路轴线展开,中部为商业区、旅馆区,两侧各整齐排列着长达5 km 的城市居住区——由一连串统一而又稍有变化的街坊组成;机身后部是文化区、运动区;机尾是为以无污染的轻工业为主的工业区和印刷出版区,分布着长途汽车站、铁路客运站以及仪器加工、汽车修配厂等(图3)。

图3 卢西奥·科斯塔设计的巴西利亚城市规划图

资料来源:参考文献[1]

在城市生态和交通方面,规划也展现了超前的理念。城市生态方面,巴西利亚是世界上绿地最多的城市,同时是人均拥有绿地面积最多的首都。科斯塔遵循柯布西耶“把城市定位在公园里”的理念,利用帕拉诺亚河围造人工湖,呈“人”字环抱大半个巴西利亚,在市区内开辟一系列的国家公园、自然保护区、环境保护区,将当地自然要素融入城市景观[21]。全市60%的面积是绿地,城南形成了 6 km长的人工防护林带。人均绿地面积为25 m2,达到了联合国教科文组织设定的理想指标。每个社区都由一条灌木墙、小花园和草坪组成的绿化带环绕,街道两旁绿树成荫,广场、建筑物门前、私人庭院,到处都是花草树木,整个城市犹如一座大园林。

交通组织方面,科斯塔提出建立以汽车为主要交通载体的机动化交通系统:“今天的机动车已经不是人类绝对的敌人,它已被驯化并且是家庭的一部分了。”[1]巴西利亚城市道路网以高速路为道路骨架,城市内的交通主要依赖小汽车和公共汽车。道路轴线与纪念碑轴线相交形成城市交通的主轴线,在其交汇处形成不同层次的立体交叉道口,以疏导各个方向的交通(图4);其他城市道路将城市用地划分为不同的功能区。科斯塔对街道的规划方式是:不需要交通信号灯,汽车和公共汽车通过城市干道进行长距离通行,然后使用几个环路中的一个进入当地街道以到达特定目的地。道路轴线设有两条平行的支路,便于汽车从城市干道到达街道(图5)。这种设计避免了行人和车辆交通的混合。铁路和高速公路从城市西侧经过,能方便到达里约热内卢和圣保罗等城市;机场布置在城南,有方便的城市干道相连接;工业区是全国交通的中心,公路呈放射状通达各州首府和沿海各大城市。

图4 道路轴线和纪念碑轴线的立体交叉道口

资料来源:https://www.joanafranca.com/aeacutereas.html

图5 道路轴线

资料来源:Google Earth

2.3 超级社区精细的标准化设计

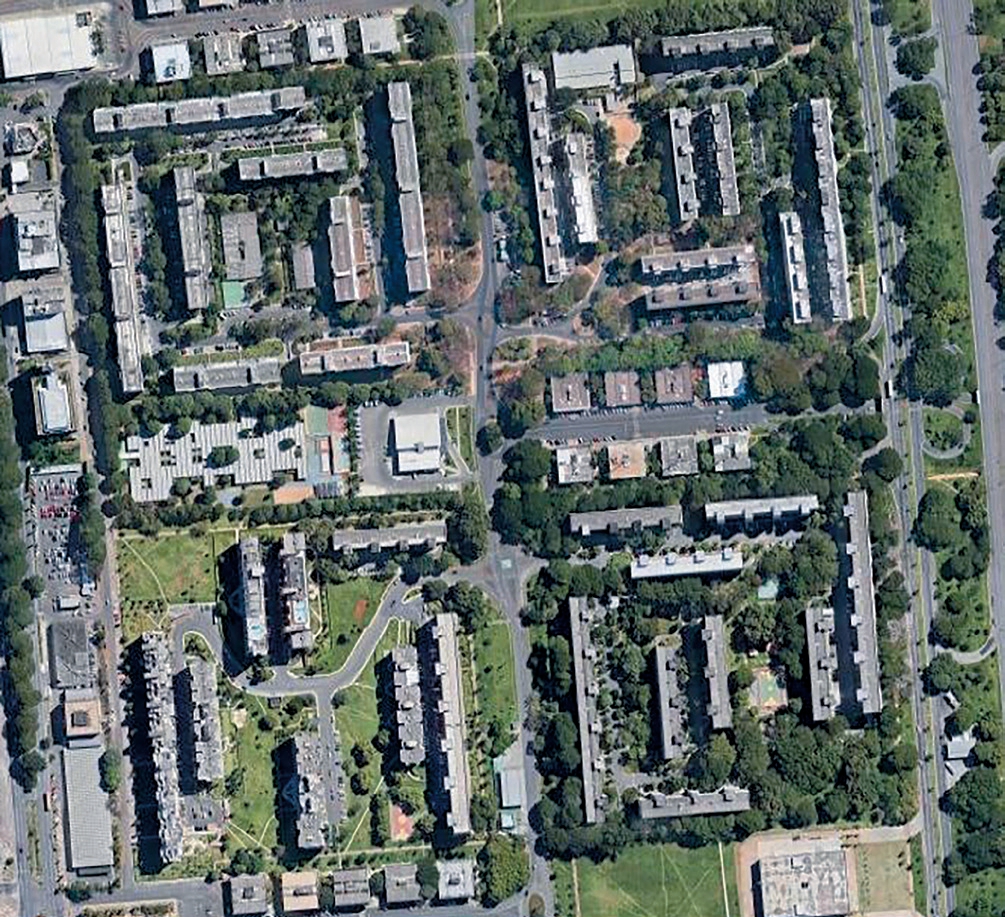

为建成一个理想、公平的环境,科斯塔采用标准化模式设计了96 个超级社区(图6),鼓励多种社会阶层相混合,所有阶层居民都住在同样的4~6 层板楼里,共享相同的设施。为了消除名称可能带来的不平等和偏见,所有社区甚至都没有具体名称,取而代之的是方位+数字的命名方式,如CRS504、CLS103、SQS202 等代码[20]。

图6 超级社区俯瞰图

资料来源:https://www.joanafranca.com/aeacutereas.html

在科斯塔的设想中,超级社区应该是自治的。每个超级社区基本都呈正方形(280 m×280 m),由约10 栋建筑组成,设有大量绿地和操场。每四个超级社区组成一个超级—超级社区(super-super block,图7),共享教堂、学校、青年俱乐部、活动中心、商场等公共设施。所有的公共设施都设在步行距离之内,本来属于私人领域的各方面生活问题,从家庭内部的居住到卫生服务、教育、儿童照顾、娱乐、商业市场等等,在这里都得到了精细的组织[25]。规划把理性主义发挥到极致,规划师把能想到的所有需求都做了安排。在这个设想中,所有人都可以在社区满足他们的基本需求。在每个超级社区中,总平面的布局基本类似,各功能需求的布置也基本类似,例如每个社区的出租车停靠站都布置在固定位置,即便居民来到其他完全陌生的社区,也能轻易找到所需要的服务。

图7 超级—超级社区典型平面

资料来源:Google Earth

受纽约公园大道的影响,超级住区之间由风景优美的高速路相连。要在相隔很远的两个街区之间移动,需要通过道路轴线驶入支路或商业街再进入社区。超级社区内部道路则比较狭窄,需要低速通行。由此在超级社区内部形成了私人住宅领域和公共景观公路领域。

公寓的功能组织简洁高效。每套住房的建筑面积约200 m2,有宽大的起居室(兼具餐厅)、多个卧室和卫生间、宽敞的厨房和洗衣房[26],但没有巴西传统中产阶级住宅中的家政服务人员(即女仆)的住处,也没有仆人与公共场所之间被称为copa 的空隙空间。由此节约出来的建筑面积优化了采光和其他空间;废除这种空间也预示着一个不需要家政服务的社会。公寓楼首层架空,为社区的儿童提供玩耍的场地,将建筑和街道围合成的单调空间变成适合交流的空间。

3 理性的局限:意料之外的尴尬

3.1 极不方便的人居生活

以《雅典宪章》为代表的理性主义规划理论认为,城市只不过是一座放大的居住机器,城市的每一个部分都是可分割建构的[27]。在这种思想基础上,巴西利亚规划未认识到城市系统的复杂性和居民作为城市主体其生活需求的多样性,仅仅依靠规划师个体的纯粹理性把城市简化为一系列“秩序”,而在这些秩序中的人明显被忽视了。巴西利亚的城市空间是从车行速度和鸟瞰的角度规划的,所带来的结果便是建筑和城市空间发展得愈来愈大,巨人的尺度和过度的功能分区非但未“改变巴西其他地方或者促进人们喜爱这种新的生活方式”,反而造成人居生活的极度不便。

巴西利亚城市功能分区控制严格且分类细致具体,餐饮、办公、娱乐、体育等公共功能被限定在指定的区域,导致城市内单一功能的聚集,功能复合度很低。如城市设置了专门的旅馆区,整个城市的旅馆只能分布在此处,旅馆区内几乎没有商店、餐饮等其他服务业态[21]。不同功能区之间被很大的空地或过宽的街道分割,造成居民跨区使用的不便。巴西利亚主要的城市公园分布在“机身”部位,这些公园体量庞大,但远离居住区,因此虽然巴西利亚人均绿地率高,实际上这些公园与人们的日常生活关系不大。整座城市表面上井然有序,但实际上社会交流空间十分匮乏。

巴西利亚规划对人们活动需求的设想过于简单化,以至于十分机械。科斯塔把购物想象成一种附属于居住功能的小型、非正式的社交活动,因此超级社区内的商业设施都是小型的功能性建筑。规划中未设立大型商业服务设施和富有生活气息的底层商业界面,意味着在居民外出工作的过程中,一旦需要就餐购物,必须驱车回到居住地,然后再到各个居住区中的独立商业中心进行消费。显然,这难以满足人们丰富的就餐、娱乐、购物需求。对于超级社区大多数精英阶层的居民而言,他们希望去更好的学校和商服设施,而不是使用街区内的服务。因此,到节假日或周末时,巴西利亚的政府人员更愿意去里约热内卢、圣保罗等城市度假,巴西利亚则愈加冷清。

此外,不加以区别的超级社区带来了城市识别性的下降。每一个单元住宅的立面都是完全相同的几何造型,缺乏阳台等富有特色的半公共空间。无差别的立面设计和命名方式,对于行政管理人员和从事城市服务工作的人来说是理性和清楚的,但对于城市居民生活、通行而言却往往是混乱的。霍尔斯顿(Holston)注意到这种宏观有序和微观混乱的奇怪现象:“当规划更注重空间布局的整体秩序时,越是强调系统理性的规划,实际上越不符合城市实际的发展规律。”[3]

城市的繁荣需要不同的社会群体多元互动,巴西利亚规划的一个突出问题便是公共交往空间的匮乏和失活。规划中的公共空间都是规划师依靠自身理性“精细”设计的,包括体育场、剧院、音乐厅、餐馆等,空间尺度大且各自分布于指定地区。然而,这些“指定”的空间往往好看但不实用。例如纪念碑式三权广场(图8),其规模巨大,功能却非常简单,大型露天草坪几乎等同于荒地,除象征作用外无法为居民提供舒适的休憩交流空间。而比较小的、自发的、非正规的公共空间,如人行道旁的咖啡店、街角、小公园、邻里广场等,在严格的城市分区下都不复存在。

图8 巴西利亚三权广场俯瞰图

资料来源:作者拍摄

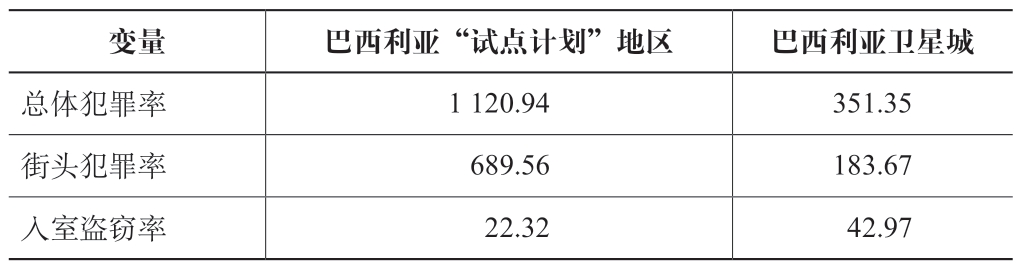

与此同时,城市内道路宽阔复杂且不设红绿灯,使得步行变得不切实际,甚至异常危险。与雅各布斯提倡的安全街道[28]相反,巴西利亚规划中宽阔且枯燥的街道导致犯罪率的上升。尽管“试点计划”地区有更低的居住密度、更大的人口规模、更高的收入以及更强的警察和政府力量,但由于街道缺少行人活动,该地区总体犯罪率是外围卫星城街道的3倍,其中街头犯罪率接近外围卫星城的4倍[9](表2)。

表2 2000 年巴西利亚每万人均犯罪率

资料来源:参考文献[9]

3.2 城市用地蔓延与低效利用

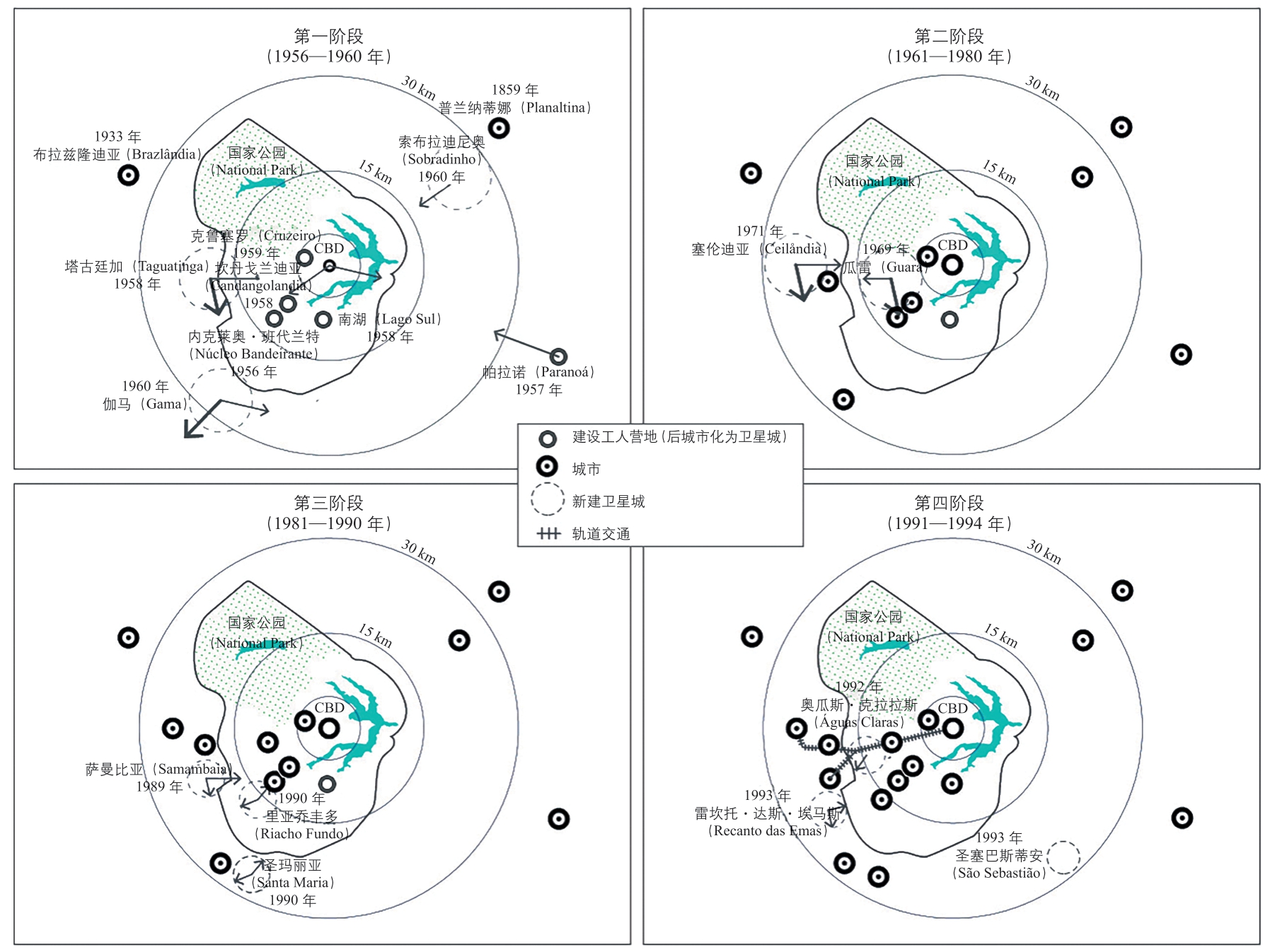

城市土地低效蔓延的问题几乎在巴西利亚建设的同时就产生了。巴西利亚规划完全没有考虑城市的外围地区,规划范围仅包括中心城区,且未给建筑工人和低收入群体提供住房。缺乏一个全面的总体规划,也就意味着该城市的扩张完全不受发展框架的控制。1958 年在实施“试点计划”的过程中,其卫星城塔古廷加的大部分地区已自发形成(图9)。于是科斯塔不得不修订规划,将塔古廷加规划为网格上的建筑用地。后来随着更多的人看中首都的工作机会,把整个家庭迁移到巴西利亚,棚户区和边缘地区的非法土地开发情况愈加严重。

图9 巴西利亚卫星城形成过程

资料来源:作者根据参考文献[29]绘制

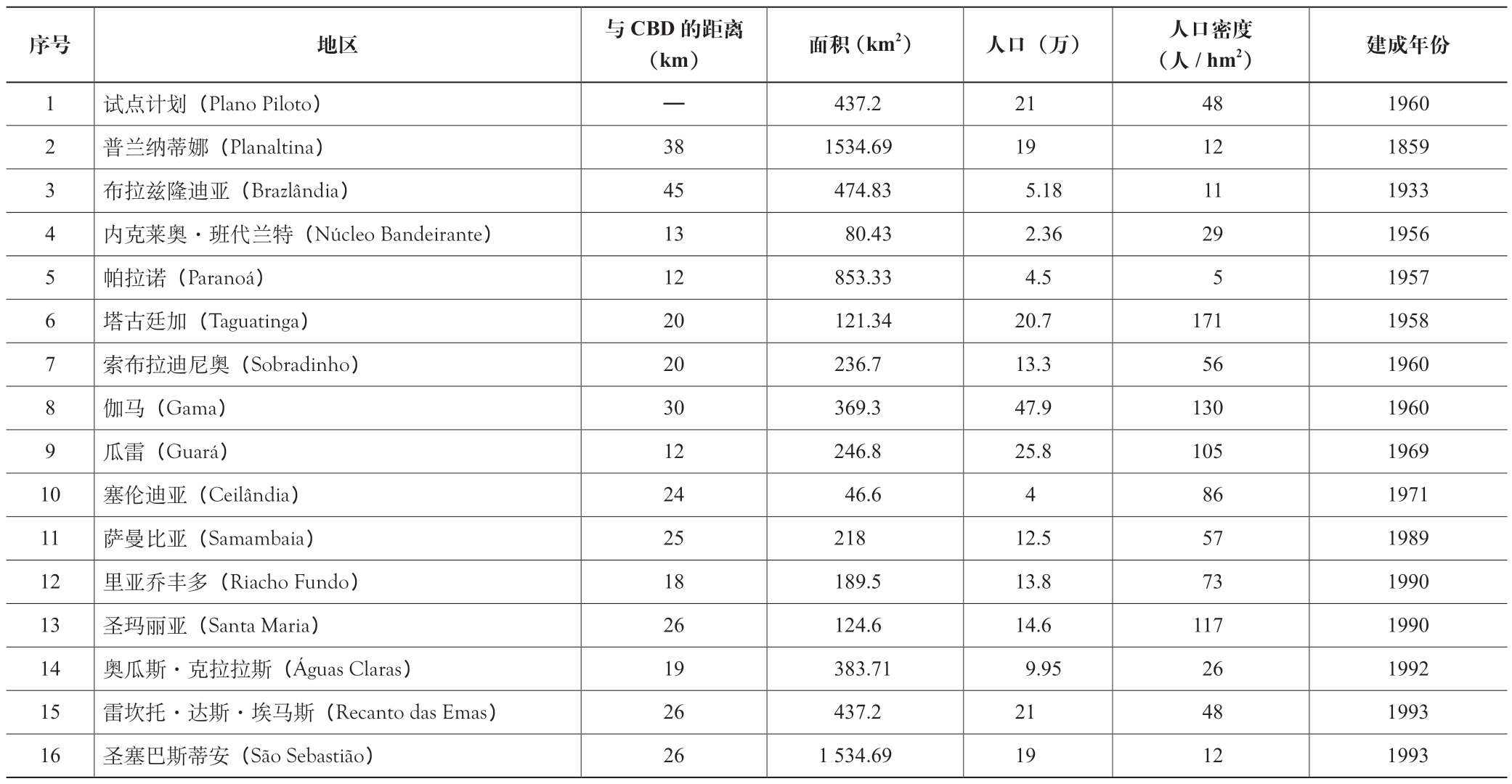

为控制城市蔓延和人口规模,政府的对策之一是有针对性地摧毁贫民区,支持建立卫星城镇,将非法定居者重新安置在远离市中心的合法定居点。但同时,巴西利亚针对周边地区的建筑法规极不完善,使得棚户区和边缘地区的非法土地开发成为可能,城市外围用地仍在不受控制地增长。1991—2000 年,巴西利亚增加了大约2 万 hm2 的城市土地,且约53%的城市土地开发是在离市中心25 km 以外的地方进行的,表明巴西利亚正在快速蔓延[7]。城市规划的应对无疑是滞后的,越来越多自发的卫星城得到政府部门的认可。巴西利亚在兴建之初就同步建设了八座首都卫星城,到2017年,首都由包含中心城市(“试点计划”地区)在内的19 个行政单位组成,人口多达304 万,已是最初规划的5 倍,而其中“试点计划”地区仅容纳了大都市人口的12%,低于原本规划的人口容量。

由于人口老龄化问题以及政府对“试点计划”地区土地开发过程的垄断和严格的监管,“试点计划”地区人口规模(21.0 万)已被卫星城塞伦迪亚(48.0 万)、萨曼比亚(25.8 万)超越;而外围卫星城发展迅速,反而使原本规划的中心城区在某种程度上沦为卫星城的郊区。在实际发展过程中,巴西利亚没有遵循科斯塔所规划的单中心城市空间结构,最终在土地低效蔓延的过程中发展成为多中心的空间结构。从人口密度上看,“试点计划”地区的土地利用也是低效的,人口密度仅为48 人/hm2,远低于巴西其他大都市和巴西利亚大部分卫星城(表3)。这意味着相比其他城市,巴西利亚需要更多的土地来容纳相同人数的居民。此外,“摊大饼”式的低效蔓延模式也带来了更高的城市基础设施建设成本和巨大的通勤成本。

表3 巴西利亚部分卫星城情况

资料来源:参考文献[30]

3.3 社会隔离与空间分异加剧

正如前文所述,巴西利亚创建背后的目标之一是改变巴西社会,创建一个理想、平等的世界。但事实上,随着社会阶层间的沟壑扩大化,土地的共享成为泡影,巴西利亚成为社会分层与社会隔离的代名词。那个理想中没有阶级差别的城市,反而成了一个完全按照社会阶级进行空间分割的城市。一方面,人口占比小的高收入家庭占据了“试点计划”中的超级社区,在卫生、教育、娱乐和开放空间方面享受高标准的基础设施和城市服务。另一方面,正规市场的房地产价格急剧上涨,将低收入家庭推向了远离市中心的外围地区,并导致了大量质量低劣的临时定居点(贫民窟)的建设。这些临时定居点没有任何公共服务设施和公共空间,由于不受监管地扩张,导致了周围流域的水供应短缺和水质恶化[32]。居民时刻面临饮用水短缺,卫生环境糟糕,就业、医疗和教育服务不足等问题。在卫星城普兰纳蒂娜,18.93%的人口家庭收入低于最低工资,而在“试点计划”地区,这一比例仅为0.55%。从本质上讲,巴西利亚已经成为两个空间隔离的城市:供高收入群体居住的设施完备的“试点计划”地区,以及不断扩张的供低收入和中等收入者居住的“试点计划”外围地区。

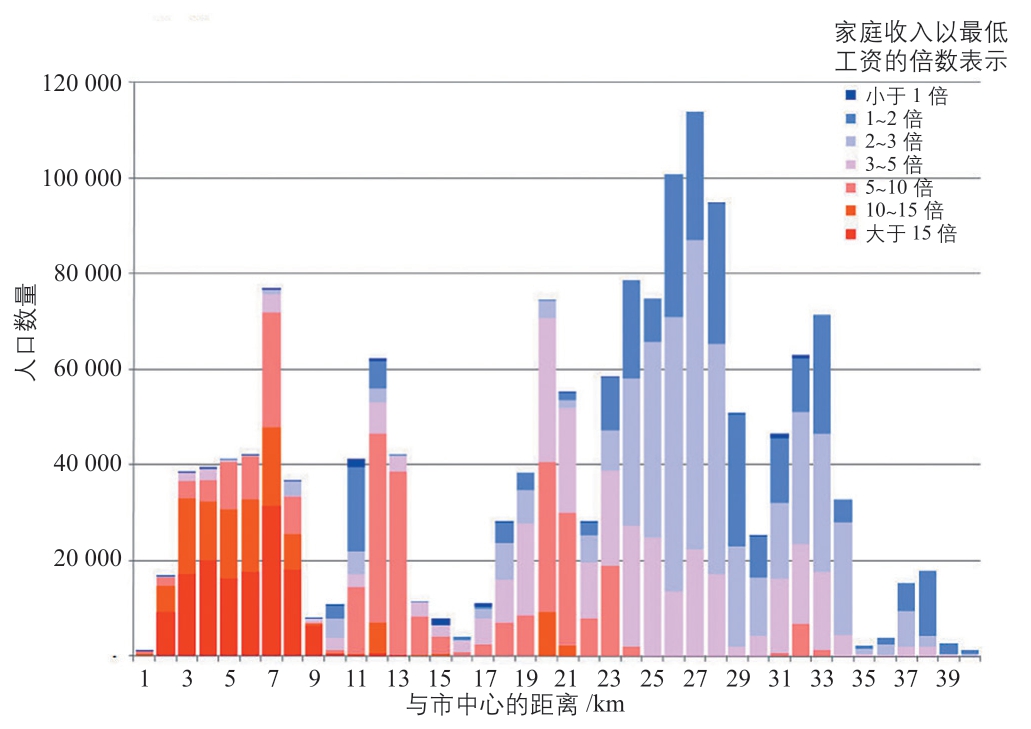

从住房增长情况来看,1991—2000 年巴西利亚住房存量的平均年增长率为4.4%,低于4.7%的人口增长率,显示了住房供应的不足。同时,其中非正规住房的比例迅速增长:1991 年巴西利亚非正规住房份额仅占住房总量的1.6%,而2000 年这一比例大幅增长到8.2%,增加了37 000 多套[7]。城市的人口密度普遍从中心向外围逐渐降低,然而巴西利亚大约60%的正规住房位于离市中心20 km 以上的地方,并主要由低收入群体居住(图10)。这证明土地、住宅和基础设施政策与住房需求的增长并不匹配。矛盾的是,人口数不足总人口20%的“试点计划”地区集中了巴西利亚70%的工作机会和大量财富;而占总人口80%的低收入和中等收入居民则被迫居住在距离工作场所12~76 km 的卫星城。为寻求更好的就业机会,他们不得不进行长距离的通勤(卫星城到主城区的平均通勤距离达到30 km),承受着全巴西最高的通勤费用。这种情况进一步加剧了社会隔离。

图10 按距离市中心的距离划分的收入空间分布

资料来源:参考文献[33]

即便在“试点计划”地区内部,超级社区消除居住者阶级差异的设计愿望也未能实现。在住宅单元的设计中,科斯塔想象了一种前所未闻的社会混合:各社会阶层共享相同的邻里设施,单个公寓中没有巴西传统中产阶级住宅中典型的家政服务人员的宿舍。然而,现实情况是,由于巴西没有抵押贷款机制,只有富人才能负担私人住房。家政服务人员不仅持续存在,并且其工作条件愈发恶化——不得不住在公寓内拥挤狭小的其他空间(因为没有单独给她们设计的空间),或从卫星城进行长距离通勤。因此在卫星城奥瓜斯·克拉拉斯的公寓设计中,家政人员的房间又重新出现,甚至有单独的公寓入口供家政人员进出。虽然出于美好的愿望,但规划再一次带来了完全相反的后果。

4 理性视角下对巴西利亚规划的反思

4.1 以理性为基础的现代城市规划实践

现代城市规划诞生伊始,其思想内核就与理性主义紧密联系在一起,即在“真理”的指导下,以理性掌控非理性的因素,让城市变得更“美好”。理性主义思想贯穿于现代城市理论与方法论的始终[34]。巴西利亚规划从迁都决策、新城选址到方案设计,都体现出鲜明的理性特征,是现代城市规划一次里程碑式的实践。

将首都从里约热内卢迁往内陆地区,是巴西中央政府基于国家整体战略,为了促进地区平衡发展,通过长达半个世纪的酝酿谋划作出的理性决策。从1957 年科斯塔的方案在竞标中胜出,到巴西利亚于1960 年建成,核心区的建设仅仅花了三年时间。时任总统库比契克在其任期内实施这一决策,并在如此短的时间内使巴西利亚建设完成,既有国家战略的考量,也是出于积累个人政治资产的打算[35]。从这个意义上看,巴西利亚方案设计中最具特色的“飞机”平面,同样是一种“理性”的国家战略宣传与国家形象展示。

新城选址工作采用多项指标综合打分的方法,每项指标的权重不一,充分体现了理性综合规划模式的特点。从科斯塔提交给评标委员会的报告来看,规划师不仅考虑了城市物质环境,而且考虑了城市社会经济、政治、技术等因素,例如“如何处理土地以及如何筹措私人资金的问题”;同时也认识到城市是区域的一部分,要通过巴西利亚的发展来“引导整个区域的规划发展”[1]。这些都符合盖迪斯总结的理性综合规划的本质特征[36]。现代城市规划的主流尤其受到建构理性主义的影响:在理性指引下,通过整体建构的方式改造社会,实现资源配置和制度变迁。巴西利亚建立于一片“白纸”般的荒原底图上,国家规划机构掌握了全部的土地。这意味着规划师可以不受历史条件、现状产权、政府财政能力限制等因素的限制,完全按照理性主义原则“人工”地“建构”城市。

1923 年俄罗斯建筑师格雷戈里·沃彻维奇克(Gregori-Warchavchik)将国际先锋的现代主义引入圣保罗,与当时巴西对现代化的渴求高度契合,从而使现代主义在巴西迅速流行;1929 年勒·柯布西耶对圣保罗和里约的访问和第二届国际现代建筑大会(CIAM)的召开进一步推动巴西城市规划向着现代主义、理性主义发展。城市规划成为展示国家现代化形象的窗口和宣言,在巴西利亚规划中达到顶峰。从知识体系和实践领域来看,现代化的基本精神就是理性化[37]。科斯塔和尼迈耶都深受柯布西耶思想影响,整个城市实现了严格的住房、工作、娱乐、交通、公共管理的分区,从而将《雅典宪章》功能主义、理性主义原则推向极致。

4.2 理性的僭越

空想社会主义(乌托邦)是现代城市规划的重要思想来源之一。无论是霍华德的“田园城市”,还是现代主义建筑大师的“光辉城市”“广亩城市”,都具有浓厚的乌托邦色彩。所有的乌托邦思想都建立在理性的基础上:提出针对现实问题的终极方案,试图彻底、一劳永逸地加以解决。这样的思想和理论固然散发着理想、理性的光芒,但当人们尝试在现实中加以实践时,往往会出现种种意料之外的尴尬。在巴西利亚规划中,就存在诸多此类由“理性的僭越”带来的后果。

从方法论角度来看,建构理性主义代表着一种“绝对理性”(亦可称为“完备理性”)。在这样的方法论指引下,规划师首先表现出绝对的自信:规划能满足人们的所有需求,也能解决城市发展过程中的所有问题。然而巴西利亚规划的实践充分表明,规划师甚至没有真正了解人们的需求,更没能预测到社会发展带来的新问题。

巴西利亚规划忽视了慢行系统,以汽车为首要考量的快速机动车交通造成了步行距离、交通事故的增加。离开汽车,人们难以活动,而慢行街道的消失同时消除了“社会欢聚点”,使城市缺乏活力。严格的人车分流看似在保护行人,实则在限制人们的步行需求。尤其是当这种步行发生在穿越不同的社区时,人们要冒着生命危险穿过没有人行横道和信号灯的城市快速道路。

科斯塔认为人们在自己的社区内可以满足一切需求,从而根本没有考虑到人们有出行到其他社区的可能性。这样,一个个超级社区变成了一个个“超级孤岛”。因此,巴西利亚街上的行人很少,几乎不存在“街道”的概念。但是,消失的街道并未湮灭人们对街道的需求。以巴西利亚城市北翼的一个小型购物中心为例,沿路一侧未规划人行道,为此购物中心的正面不设传统的面向行人的橱窗,看起来像高高的白色墙壁(图11)。商店被设置在建筑内部(图12),店面从街道转到住宅区的行人通道,产生了非常接近传统街道的效果。因此,在规划设计中被取消的传统街道形式非但没有消亡,反而在现实生活中重新生机勃勃地出现了[38]。

图11 巴比伦尼亚购物中心

资料来源:参考文献[3]

图12 购物中心内部

资料来源:Roussel Photography/Alamy Stock 拍摄interior of Brasilia Shopping Center Brasilia Brazil Stock Photo -Alamy

科斯塔认为购物是一种小型的活动,只需在住宅区的商业中心满足必要的购物需求。他没有预料到随着大型购物中心的快速发展,购物已成为人们休闲、娱乐多元融合的社交活动。在过度的功能分区的倡导下,许多事关百姓日常生活的商业设施被远远地隔离在居住区之外,各个功能区设施单一,城市生活枯燥且不便利。

由此看来,在巴西利亚的理性主义规划实践中,规划师并未真正了解人性,更多的只是规划师想象中的人性。而在绝对理性带来的“绝对自信”规划语境中,这些与人们真实需求相去甚远的规划理念变成了现实。虽然其出发点是正面的,但反而变成了限制人们需求、武断规定人们行为的“枷锁”。同时,规划师也对城市发展自身的规律缺乏足够的认识,一厢情愿地用物质空间设计解决社会公平问题,其结果与初衷南辕北辙[39]。正如前文对外围贫民窟和超级社区的分析,社会公平的问题仍然以不同方式、在其他的尺度产生,某些“理性”的规划设计甚至加剧了这种不公。这是规划师盲目迷信理性的能力、过分膨胀带来的后果。同时,由于“试点计划”提供的是一个完全刚性的规划框架,缺乏弹性,没有自我调整、完善的空间,最初规划中的一些不足和问题也难以在后续的规划实施和城市发展中加以优化。理性为这座城市带来了秩序,却无法带来活力与多样性,这是巴西利亚与那些自发生长的城市最大的区别,也是最大的遗憾。

事实上,对理性的反思早已有之。斯密的意义上的古典经济学承认人类理性的局限性,反对绝对理性的僭越,在研究人类行为和市场过程时都以人的有限理性和有限知识为前提[40]。哈耶克把对理性的认知向前推进了一步,摆脱了传统的绝对理性主义,提出“有限理性”的概念,也为近年来与人类行为相关的心理分析和实验经济学所验证[41]。经济学诺贝尔奖得主西蒙提出有限理性假设,说明人们有时不能真正地总是追求(并实现)其最优目标,认为人类理性在一定的限度和范围之内起作用,有限的计算能力和认知能力决定了人类理性是有限的[42]。城市规划要预测未来、改变未来,可以努力趋近理想状态,却无法实现绝对的合理。很多时候,城市规划对社会—空间过程(socio-spatial processes)的基础知识认识不足。城市作为复杂系统,人居环境是多种力量在不可完全预知的方式之下相互作用而形成的。城市规划只能顺应其发展规律,而无法完全预料到社会—空间过程如何准确运行,任何规划都有着时空、人力、物力和其他实质的限制。因此,从方法论的角度来看,对理性的边界有清晰的认识,承认理性的“有限”,对于城市规划至关重要。

5 结语

巴西利亚规划究竟成功与否?事实上,“成功”的判断标准本身就非常复杂。辉煌与局限有时是同一个问题的两个方面。以一种静态的眼光看待城市会产生一种盲区,我们可能只关注目标的设定和实现,而忽视了不断变化的现实,好像未来的成败就在此一举。城市并不是一次创作的艺术作品,而是一个多重创作的动态的有机体。巴西利亚是由辉煌的理性思想构思的伟大作品,也是生活于其中的居民创造的城市。正如巴西利亚规划虽取消了传统的购物形式,居民的需求和愿望还是体现在“颠倒”的店面之中。巴西利亚正成长为一个多核心的大都市区,也越来越具有全球城市的特征。根据联合国的统计数据,巴西利亚的人类发展指数在2017 年为0.85,接近广州(0.869),远远高于巴西的平均水平0.761[43]。人类理性的局限性虽无法克服,但不影响巴西利亚在其自身独特的基础上发展。

理性能否带来合理的规划?答案无疑是肯定的。规划本质是利用理性的方法与程序实现人们共有的期望,为人们创造一个宜居的生活、生产和生态空间。巴西利亚的经验告诉我们,规划更重要的是在理性的基础上保持谦卑、弹性和以人为本。事实上,自1988 年巴西新宪法施行以来,具体的城市政策制定与规划实施不再由中央政府负责,而转由地方政府的规划部门负责;同时,地方规划部门不再拥有规划建设巴西利亚时那样的权限和能力,也不再大规模的建造新城,而更多的是处理城市中现存的问题,如改善城市机动性、提供更多的可负担住房、保护环境、发展经济等。城市总体规划主要解决两个维度的问题:首先是政府所负责的公共服务供给,如基础设施、公共服务设施和社会住宅等;其次是对市场的管制,如限定可建设区域、设定区划条件等。从中可以清晰地看到,与60 年前的巴西利亚相比,巴西的城市规划已然发生了很多根本性的变化,且呈现出顺应时代发展的进步。

[1] COSTA L O.Relato rio do Plano Piloto de Brasília,Modulo 8[R/OL].[2012-08-12].http://doc.brazilia.jor.br/plano-piloto-Brasilia/plano-Lucio-Costa.shtml

[2] FISHMAN R.Urban utopias in the twentieth century: Ebenezer Howard,Frank Lloyd Wright,and Le Corbusier[M].1st ed.Cambridge,MA: MIT Press,1982.

[3] HOLSTON J.The modernist city: an anthropological critique of Brasilia[M].Chicago: University of Chicago Press,1989: 24-261.

[4] EVENSON N.Two Brazilian capitals: architecture and urbanism in Rio de Janerio and Brasilia[M].Yale University Press,1973.

[5] EPSTEIN D G.Brasilia: plan and reality: a study of planned and spontaneous urban settlement[M].University of California Press.1973.

[6] FRAMPTON K.Modern architecture: a critical history[M].London: Thames and Hudson,1992.

[7] DOWALL D E,PAAVO M.Consequences of the Plano Piloto: the urban development and land markets of Brasília [J].Urban studies,2007,44(10):1871-1887.

[8] HOLANDA F,RIBEIRO R,MEDEIROS V.Brasilia: costs of dispersion[C].Proceedings of the 44th ISOCARP Congress.Dalian,China,2008.

[9] FARIA J R,OGURA L M,SACHSIDA A.Crime in a planned city: the case of Brasília[J].Cities,2013,32: 80-87.DOI: 10.1016/j.cities.2013.03.002.

[10] PEREIRA R,SCHWANEN T.Commute time in Brazil (1992-2009):differences between metropolitan areas[R].Brasília,Brazil: Income Levels and Gender,IPEA,2013.

[11] ACIOLY CLAUDIO C.JR.The consolidation of low-income settlements in Brasilia: a comparative analysis[J].Open house international,1991,16(2): 46-54.

[12] REZENDE R,HEYNEN H.Slutwalks in Brasília.the utopia of an egalitarian city and its gendered spaces[J].Architecture and culture.DOI:10.1080/20507828.2021.1866326.

[13] WYGODNY A.Architecture and the state Brasília as a political instrument[D].Canada: Concordia University,2004: 1-89.

[14] BRUNEAU T C.Modernization and bureaucratic-authoritarianism: studies in south American politics[J].American political science review,1976,70(3):992-993.

[15] SHELEKPAYEV N.Making cities great again?[J].Journal of urban history,2018,44(3): 533-538.DOI: 10.1177/0096144218758982.

[16] BRILLEMBOURG C.Latin American architecture 1929-1960,contemporary reflections[M].New York: The Monacelli Press,2004.

[17] SASSEN S.Cities in a world economy[M].London,New Delhi,Thousand Oaks: Pine Forge Press,2000.

[18] WAKEMAN R.Practicing utopia: an intellectual history of the new town movement[M].Chicago,London: The University of Chicago Press,2016:376,xiv.

[19] 魏彤岳,田野,杨军.“傲慢”与“偏见”——柯布西耶“现代城市”理论在巴西利亚的实践评析[J].规划师,2011,27(增刊1): 183-187.

[20] 江宇翔,黎恢远.理想城市与宜居城市的距离: 以巴西利亚为例[J].世界建筑导报,2017,32(6): 42-45.

[21] 石晓风,魏薇.巴西利亚城市设计的人性化与形式美思考[J].华中建筑,2011,29(4): 21-24.

[22] 任丽洁,张仁,邵兰霞.从巴西迁都巴西利亚谈首都规划与建设[J].松辽学刊(自然科学版),1994(4): 81-84.

[23] WILHEIM J,SACHS I,PINHEIRO P S.Brasil: companhia das letras[M].São Paulo: Companhia das Letras,2001: 408

[24] IBGE.[2018-12-20]. https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/22827-censo2020-censo4.html?=&t=o-que-e.

[25] 詹姆斯·C.斯科特.国家的视角——那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].王晓毅,译.北京: 社会科学文献出版社,2004: 153.

[26] 张钦楠.巨人的尺度——巴西利亚[J].北京规划建设,2005(2): 186-191.

[27] 仇保兴.城市规划学新理性主义思想初探——复杂自适应系统(CAS)视角[J].城市发展研究,2017,24(1): 1-8.

[28] JACOBS J.The death and life of great American cities[M].New York:Random House,1961.

[29] COSTA C,LEE S.The evolution of urban spatial structure in Brasília:focusing on the role of urban development policies[J].Sustainability,2019,11(2): 553.

[30] CODEPLAN.Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio–PDAD2015[R].Brasília,2016.http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Resumo-PDAD-Distrito-Federal.pdf

[31] ROJAS E.The Reurbanization of the Brasilia Metropolitan Region[C].42nd ISOCARP World Planning Congress.Istanbul,2007.

[32] KNOX P.Atlas of cities[M].Princeton: Princeton University Press,2014:160-175.

[33] BERTAUD A.Brasilia spatial structure: between the cult of design and markets[C].Urban Density and Land Use in Metropolitan Areas.Brasília,2010

[34] FRIEDMANN J.Toward a non-Euclidian mode of planning[J].Journal of American Planning Association,1993,59(4): 482-485.

[35] KUBITSCHEK J.Por que construi ![]() [M].Rio de Janeiro: Bloch,1975.

[M].Rio de Janeiro: Bloch,1975.

[36] GEDDES P.Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study of civics[M].London: Wlilliams and Norgate,1915: 1-270.

[37] 孙施文.中国城市规划的理性思维的困境[J].城市规划学刊,2007(2): 1-8.

[38] WILLIAMS R J.Brasília after Brasília[J].Progress in planning,2007,67:301-366.

[39] 赵守谅.论城市规划中效率与公平的对立与统一[J].城市规划,2008(11): 62-66.

[40] 亚当·斯密.国富论[M].郭大力,王亚南,译.北京: 商务印书馆,2015.

[41] 哈耶克.致命的自负[M].冯克利,胡晋华,译.北京: 中国社会科学出版社,2000.

[42] 赫伯特·西蒙.人类活动中的理性[M].胡怀国,冯科,译.桂林: 广西师范大学出版社,2016.

[43] GLOBAL_DATA_LAB.Human Development Indices (5.0) [DB/OL] .[2021-06-12].https://globaldatalab.org/shdi/