引言

城市规划是一项高度复杂的人类活动[1]。受到人类行为不确定的影响,规划呈现高度复杂性。其一,城市规划和人类行为的紧密联系导致规划过程不可控;其二,城市规划存在目标的差异性和不确定性,一个规划通常面对多个目标;其三,城市规划涉及较大尺度的时间和空间,其所需要的信息和专业知识数量巨大;最后,城市规划过程存在利益诉求多元化的问题[2-3]。为了应对城市规划所面临的复杂性,规划行业及规划人员对信息、知识、沟通技巧和辅助工具的需求显得尤为迫切,为此规划支持(planning support)被提上了议程[4]。

自20 世纪末到21 世纪初,新一代致力于支持规划任务的规划支持系统(PSS:Planning Support Systems)应运而生。PSS 不同于以往的通用支持技术,其具有用于城市规划的专用特性[4]。巴蒂(Batty)将PSS 定义为地理信息技术的一个子集,即增强规划人员对于规划任务的探索、展示、分析、可视化、预测、规制、设计、实施、监控和讨论能力的一种系统[5]。典型的PSS 将数据、信息、知识、方法和工具集成到单一的理论框架中,共享同一个接口界面[6]。尽管已有文献对PSS 的定义存在较大差异,但总的来说,作为城市规划学科的一个专门领域,PSS 是基于地理信息技术的专业工具,包含共同支持特定规划任务的特定部分的一系列组件[7]。

近20 年PSS 得到了巨大的发展,大量关于PSS的论文在国际城市规划相关的专业期刊得到发表,一系列以地理信息系统(GIS)为基础的PSS 被学术领域的专家和相关科技企业开发出来。值得注意的是,虽然许多PSS 被认为具有更加快捷、用户友好且高效执行规划任务的特征,但是PSS 在现实规划实践中的应用远远落后于工具的供给[8-9]。具体来说,面对着很多已开发的具有潜在价值的规划支持系统,规划从业人员或者相关利益主体在购买、实施和应用上缺乏动力。这一困境在长达近20 年的时间里一直主导着西方关于规划支持技术的研究,被相关文献称为“PSS 实施困境”(PSS implementation gap)[10-12]。

基于此,对于这一问题的了解将有助于理解近20 年来西方规划支持技术所经历的发展过程。而当前,我国城市规划领域对西方PSS 实施困境的研究鲜有涉及,对PSS 实施困境的背景和原因的了解存在较大的盲点。在这一背景下,本研究旨在对西方城市规划领域关于规划支持技术的研究进行全面梳理,勾勒近20 年西方PSS 实施困境产生的理论背景、现实原因及其解决方案和当前发展新趋势,目的在于为我国城市规划中规划支持技术的创新、开发、应用提出建设性的意见。

1 规划支持系统实施困境的理论背景

1950 年代,世界第一台计算机被研发出来,信息技术进入大众视野;也正是此时,相关信息技术被正式引入城市规划,以协助规划人员的规划活动。因此,本章节将从1950年代起考察西方城市规划领域规划支持技术的发展,以了解PSS 实施困境与城市规划范式转变之间的关系。

1.1 城市规划范式与规划支持技术的变迁

第二次世界大战后,受西方社会大规模城市复兴建设的影响,城市规划逐渐分化成众多的专业学科,例如交通规划、环境规划、健康规划、土地利用规划、区域规划和社会规划等[13-14],规划也从面向对象设计逐步转向蓝图规划的编制。随着大型计算机被开发出来,哈里斯(Harris)最早提倡利用计算机建模与分析技术来提高规划人员对规划的认识与理解[15]。受该时期完全理性(rational comprehensive)和规划作为一门应用科学(planning as applied science)思潮影响,规划支持技术在该时期的显著特点是任务导向(task orientation),即各种系统模型(例如城市交通模型和大都市土地利用模型)被大量开发出来以处理一些大而急的城市问题。虽然技术开发人员和专家希望这些面向对象的系统模型可以进行数据收集和存储、问题定义、目标确定、方案生成、最佳方案选择等功能分析,但是受系统工程开发法的影响,相关规划支持技术并不能满足实际规划任务所需。

1970 年代,随着西方社会运动的兴起,基于完全理性的政策制定之合理性受到广泛的质疑。西蒙(Simon)认为个体的理性受到“认知有限、时间可用性和不完整信息”等因素的限制,政策制定的结果不可能达到最优,只能达到令人满意[16]。受此影响,综合性的蓝图规划受到了规划学者的猛烈批判。一些城市规划学者认为,城市规划不应仅仅是国家和规划人员的活动,而应允许不同个人、团体和社会组织参与到规划过程中来,以实现多元的利益诉求[17-18]。为此,规划作为一门应用科学的地位受到了挑战,西方城市规划从理性主义、集中化和自上而下的规划范式逐步转向了以政治斗争、分散和自下而上的规划方法。这一时期,信息的搜集、处理和管理对规划显得尤为重要,相关的信息管理系统(IMS:information management system)也被开发出来[5]。除了执行数据收集和输入、数据传输、数据存储、数据处理和输出等传统功能,新的技术更多地满足了规划组织的内部组织与信息管理。但是需要指出的是,此时的规划支持技术面对不同利益主体参与规划的需求仍捉襟见肘。

1980 年代以来,随着规划范式向交流式规划范式(communicative planning)转变,规划人员逐渐意识到不同参与者的知识对于制定规划和决策的重要性。为此规划更加注重从不同规划参与者所提供的信息中获取相关的知识,以增进政策制定的有效性与科学性[19]。伴随着微型计算机的快速发展,这一阶段产生了地理信息系统(GIS:geographic information system)、决策支持系统(DSS:decision support systems)和空间决策支持系统(SDSS:spatial decision support system)等地理信息技术[20]。其中GIS 结合地理学与地图学的理论知识,旨在实现地理数据的输入、存储、查询、分析和显示等功能,例如基于组件式GIS 技术进行的气象分析、台风预警与损失评估[21]。DSS 通过开发迭代式、集成性和参与式的决策流程以实现结构紊乱决策的制定,例如对水资源的规划与运筹管理[22]。而SDSS 更多的是基于DSS 的功能以解决复杂空间问题,例如确定医院、小学等公共服务设施的最佳选址问题[23]。

到了1990 年代,克洛斯特曼(Klosterman)强调现有所有旨在支持规划的信息技术及其功能都应该被纳入一个信息框架,以开发一个综合性的规划支持系统(即PSS)[5]。他指出,PSS 应该具有功能上的综合性与专用性,既可以实现综合性规划任务,又可以完成特定规划问题的解决。例如:土地利用规划强调PSS 对于土地资源分区、利用、保护的综合分析和可视化表达[24];城市交通规划强调利用PSS 专注于道路交通流、交通可达性、供给与需求的分析,推动城市交通系统的合理安排与组织[25]。其次,相对于DSS 和SDSS,PSS 更加注重对长期性和战略性的规划任务的解决,同时强调规划人员之间以及规划人员与利益相关者之间的互动、交流和学习[7]。例如:荷兰WadBos 规划支持系统对其西北地区的生态保护、渔业开发、娱乐发展、交通建设、油气开采等作出综合性、长期性、战略性的方案场景化构建、规划编制和评估[26],英国Census Support Service 系统为非政府组织、居民和学者提供一站式、易查找、可访问、开放性的数据资源,以推动城市愿景规划的参与性、公益性和协作性[27]。正如克洛斯特曼所强调,PSS 在某种程度上囊括了之前的基于计算机辅助技术的基本功能,若其能够更好面向城市规划人员及现实的城市规划任务,这些技术将可以发展成为城市规划学科的“信息基础设施”(information infrastructure)[5]。

但需要强调的是,虽然1980 年代—1990 年代规划支持技术得到一定程度开发和推广,PSS 在城市规划中的应用远远没有达到令人满意的地步[28]。斯蒂韦尔等(Stillwell et al.)对20 世纪末规划支持技术的使用情况做了一次详细的评估,研究发现以地理信息工具(地理信息和空间建模系统)为代表的规划支持技术远未被有效纳入城市规划过程,其中重要的原因在于这些地理信息工具远未达到特定规划任务所需要的功能,例如可视化、规划叙述、场景分析、规划评估、实施监测等[29]。在PSS 实施应用中,一直存在“时限需求”和“供给开发”方面的不一致性,即一方面是可获得的包含各种信息、知识和工具的PSS,另一方面是受到时间影响的、有限的PSS 应用需求。这种不一致性即前文提到的“PSS 实施困境”。

1.2 小结

PSS 实施困境与规划理论范式的转变有着紧密关系,这种关系主要体现在三个方面[5-6,9]。其一,规划支持技术的供给有时远远超出了规划的实际需求及规划人员使用该技术的能力。例如:1980 年代有了高度复杂的模型和决策支持系统,但是这个阶段的规划任务只需要简单的过程管理系统来支持数据和信息的搜集、加工、处理和分析。其二,规划支持技术的供给有时又远远落后于规划的实际需求。例如:在1970年代,规划师需要能够与不同规划参与者之间建立沟通机制的支持技术(如良好的通讯设备),但是这个阶段的规划支持技术开发主要侧重于对数据管理和显示功能的改进。其三,规划支持技术的功能结构有时无法完成对特定规划任务的分析。例如:相当长一段时间内,GIS 技术对于城市规划的问题分析、方案评价与筛选及规划实施等任务束手无策。综上所述,规划支持技术的开发供应与规划实践的应用需求之间存在的不一致与规划范式变化紧密联系。

2 规划支持系统实施困境的现实原因

本章节将继续从城市规划所处的现实环境来理解PSS 实施困境。对于这方面的研究,翁克(Vonk)在其博士论文中作出了开创性的成果[30]。他利用创新科学、管理科学以及商业研究中对于信息和通信技术(ICT:Information and Communication Technology)应用的研究成果,将PSS 作为ICT 的一个特例,建立了阻碍PSS 实施的理论分析框架。该框架指出,阻碍规划支持系统应用实施主要有三大原因:PSS 的功能缺陷、PSS 创新传播受阻以及PSS 用户的自身条件限制。基于翁克的讨论,本文进一步分析深化该模型的相关研究,全面指出限制PSS 在规划实践中应用的具体因素。

第一,PSS 自身的功能质量影响PSS 在规划实践中的应用。一般而言,PSS 本身是一个高度复杂的系统。这种复杂性主要源于对城市规划不同维度的考虑(如经济发展、社会保障、交通、环境可持续性、分布影响等)。同时,PSS 很大程度上由学术、专家主导,资金匮乏导致开发的不连续[31]。由此产生了PSS 功能质量不足的三个表现:其一,实践中所需要的PSS 功能和使用程序没有被开发出来[32];其二,PSS已有的功能缺乏透明性、灵活性、易用性和交互性,这妨碍了用户对PSS 相关功能的访问使用[33];其三,PSS 相关功能的背后原理及变量之间的关系很难被用户所理解[34]。这些功能质量上的限制因素最后导致PSS 的价值或者作用不被规划实践所接受[35]。

第二,PSS 的创新传播过程受到阻碍。首先,规划人员与PSS 开发专家之间合作有限,这导致规划机构管理层对新的PSS 缺少了解,担心接受和使用PSS 带来财务、培训、维护方面的负担和风险,进而促使他们倾向于减少对新的PSS的接受和使用[36]。其次,规划机构内部沟通不畅(特别是管理层与创新技术实际使用者之间),使得PSS 在规划机构内部的推广、传播、改进与优化等活动受到了较大的阻碍[37]。

第三,PSS 的实施应用受到规划人员或者用户本身条件的限制。首先,受到学习曲线的影响,掌握新的PSS 使用技能通常需要花费较长的时间[9]。其次,规划人员或者用户之间较少建立完善的信息共享交流平台以讨论PSS 的使用经验和知识,使得他们缺乏使用PSS 的兴趣和动力[6]。最后,PSS 的使用受到规划机构文化氛围的影响。通常,一个相对较为开放且具有创新意识的组织对于新技术的接受性程度相对更高,而相对保守的组织在新技术的采纳和使用的积极性相对较低[38]。

3 规划支持系统实施困境的解决路径

为了解决规划支持系统的实施困境,学者在总结限制PSS 实施的功能质量、创新传播和用户自身条件等因素的基础上,提出了针对性的解决策略[39]。例如:皮尔兹(Pelzer)指出,关注PSS 自身的价值和增强PSS 工具的功能质量和易用性将有助于提升PSS 的应用实施[37];翁克认为,提升PSS 的功能质量及其在规划实践中的应用,需要改变其开发方法[30];希特曼(Geertman)强调对PSS 实施应用场景(context)的重视,以促进PSS 的规划支持能力与规划实践融合[9]。下文将详细分析这些策略如何具体回应PSS 的实施困境。

3.1 关注规划支持系统的价值

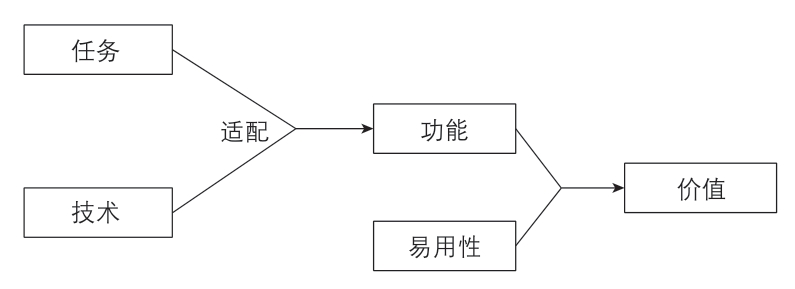

关注PSS 能够引起规划人员或者潜在用户对于PSS 作用的重视,从而提高PSS 被接受、采纳和使用的几率。尼尔森(Nielsen)指出,信息系统的价值可以用“有用性”(usefulness)①需要指出的是,一些关于PSS 的研究将“有用性”直接理解为价值(added value)、绩效(performance)或者效能(effectiveness)(参见:Pelzer,2015;te Brömmelstroet,2013;Arciniegas,等,2012)。为了概念之间的区分,本文统一使用“价值”来表达PSS 对规划产生的作用或影响。来表示,即“系统实现某个预期目标所表现出来的作用”[40]。其次,PSS 的价值可以用“功能”和“易用性”两个变量解释。其中“功能是指系统本身性能或功用,以实现特定的任务;易用性是指用户使用系统功能的交互体验”(图1)。良好的系统功能和易用性将有助于提升一个系统的可接受性(acceptability)和适用性(adaptability)。

图1 PSS 价值模型

资料来源:作者根据参考文献[41]绘制

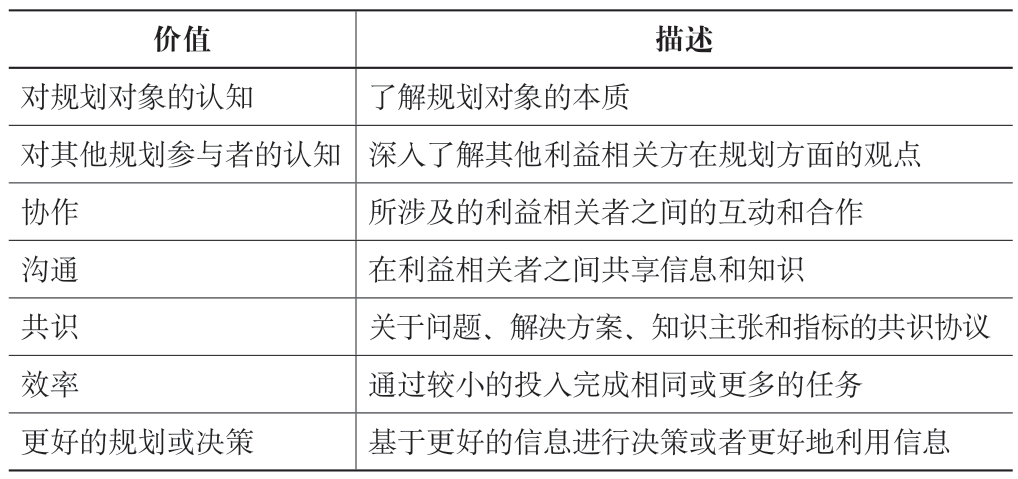

西方规划领域对于PSS 价值的研究主要是从实验性研究和规划案例性研究两个角度展开的。其中,实验性研究主要召集特定的规划人员在特定的规划环境中评估特定PSS 对于规划人员、规划任务所起到的相应作用[42-43]。例如:皮尔兹等(Pelzer et al.)在实验性的规划小组环境(group setting)中对比研究四个PSS 工具发现,PSS 的关键价值在于促进不同规划人员对于规划对象和对于其他规划人员所提供的知识的学习[44]。规划案例研究主要评价具体规划项目中规划人员使用PSS 工具的情况[45]。例如:张琳等(Zhang et al.)分析网页式“众规武汉”规划支持系统对于武汉东湖绿道规划所起的促进居民知情、参与和信息搜集的作用[46]。需要指出,探究PSS 在实践中的价值,提高了规划人员对PSS 作用的认识,增强了用户接受和使用PSS 的频次[47]。表1 总结了近十年来对PSS 价值的研究成果。

表1 PSS 在规划实践中的价值

资料来源:参考文献[41]

3.2 提高规划支持系统的功能与易用性

(1)提升PSS 功能

提高PSS 的功能质量将有利于提升PSS 在实践中的支持能力,进而增强用户对PSS 价值的认可。翁克认为,提升PSS 的功能主要可以通过“任务技术适配模型”(tasktechnology fit)来进行[30]。在此模型中,规划任务是指规划人员所要实现的特定的目的或工作,技术是指PSS 支持特定规划任务所需的功能。PSS 支持功能的优劣主要取决于开发的技术是否使适用于规划任务。因此,在开发和优化PSS 的功能时,需要明确PSS 所支持的规划任务。例如:问题导向的规划项目需要分析设计型(analyzing &designing)PSS 来支持其内容探索;而参与式的规划项目则需要通知型(informing)和交流性(communicating)PSS 来促进利益相关者之间的交流、辩论、信息传递、知识共享及共识构建[48]。而最近蒋华雄等分析PSS 功能优劣与PSS 被接受使用程度之间的关系表明,较优功能的PSS 被规划人员采纳、实施和应用的频次也相对较高[49]。

(2)增强PSS 的易用性

改进PSS 的易用性将有助于提高规划人员或者用户使用PSS 的互动体验和满意程度,这种心理状态使PSS 更加被接受(approachable)[30,50]。一般情况,PSS 的易用性越好,用户使用PSS 的频次也会越高,同时对用户之间相互学习交流的帮助也就越大[51]。例如:希瓦等(Silva et al.)研究发现,较好的PSS 易用性对促进规划人员之间沟通、交流、承诺和语言共享都提供了建设性的帮助[52]。由此可以看出,增强PSS 易用性将会提高用户对使用PSS 的兴趣和预期[33]。但需要指出,蒋华雄等(Jiang et al.)近来的研究表明,PSS 易用性是PSS 应用实施的必要不充分条件,因为特定的场景影响PSS 在实践中的价值发挥[47]。

3.3 重视规划支持系统实施的场景

希特曼指出,与规划支持相关的信息、知识和工具要发挥其真正的作用,就必须充分考虑其实施的场景[9]。规划的场景指形成规划活动的背景,以及可以充分理解和评估规划活动的环境[53]。希特曼认为,信息、知识和工具在实践应用中的价值发挥主要受到“规划任务的内容、用户的特征、规划和政策过程的特点、政治制度、规划支持技术自身特征、规划范式、主导政策”等七个方面的影响[9]。而皮尔兹的研究表明,规划组织的层级结构、权力关系、用户的不同学科背景及PSS 应用的时间选择都会影响PSS 的功能和易用性,进而影响PSS 的价值,因此PSS 的应用必须重视场景的影响[37]。事实上,在PSS 的应用开发过程中,将PSS 放入到特定的规划场景中将有助于软件开发人员和用户之间取长补短,共同参与到社会技术的学习过程中,提升PSS 的功能和易用性,进而达到普及PSS 的目的[50]。

3.4 推动规划支持系统开发方法的转变

翁克和利腾博格(Vonk &Ligtenberg)指出,PSS 的系统工程开发方法是导致PSS 实际价值被低估的根本原因;为此,转变PSS 开发方法将从根本上提高PSS 在规划实践中的应用实施[33]。传统系统工程法基于理性假设,强调特定城市规划任务存在一个客观的、最优的技术解决方案。但是,基于该方法开发的PSS 往往与规划任务相脱节,结果就是易用性的不足限制了用户对于PSS 的访问,功能的缺陷又使得系统不能有效满足规划的任务所需。因此,一些学者提出,要增强PSS 的功能和易用性就必须转型PSS的开发方法[41]。例如:皮尔兹等强调PSS 的开发过程必须与用户和规划实践紧密结合,即通过了解用户的实际需求和规划任务的要求完善PSS[31]。这种技术开发的方法被称为“社会技术法”(socio-technical approach)[33]——假定系统仅对于处理特定场景中的特定规划任务是最佳的。在规划实践中,想要使技术准确地服务实际用户的预期及规划实践任务,那么PSS 开发就必须更多地关注规划的环境或场景、用户和实践需求。

总体来看,西方城市规划界将研究PSS 的价值作为解决PSS 实施困境的突破口,强调提升PSS 工具的功能质量、易用性,重视PSS 应用场景及PSS 开放方法的转型,进而提高PSS 在规划实践的采纳率和普及率。相较于10 年前,PSS 在规划中的使用程度有较大提高[47]。但最近佩蒂特等(Pettit et al.)研究表明,PSS 在当前规划实践中仍然受到其功能的复杂性与简易性、创新性与可控性的影响,同时PSS 教育的滞后也减缓了它被采纳应用的步伐[10]。希特曼指出,未来发展PSS 需要进一步将其有效地嵌入规划实践过程中,而这一嵌入需要新的数据、良好的技术基础设施和使用技术的愿望作为支撑[54]。近来因新一代ICT 技术发展而兴起的智慧城市为PSS 在城市规划中的实施应用提供了新的发展机遇[55]。

4 解决规划支持系统实施困境所面临的新的机遇与挑战

当前,以人工智能、云计算、大数据、5G、物联网等为代表的新一代ICT 技术的发展推动了智慧城市这一新的城市发展理念的出现。智慧城市利用传感设备将城市公共设施物联成网,实现物联网与互联网系统对接融合,增强城市政府、个体、企业之间的连接,打破信息孤岛,从而促进城市的各个关键系统和参与者的高效协作与创新[56]。智慧城市所开发的技术已经被城市规划学者所重视,大数据、城市分析和建模实现在交通出行分析、土地利用与管理、环境检测、政务管理、城市水体模拟等众多领域得到了推广与使用[8,55]。从规划支持视角来看,新的信息、知识、技术和方法伴随智慧城市而出现,在很大程度上为PSS 的发展提供了新的机遇。很多学者表示,城市规划可以利用这些新数据、知识和技术来增强和协助城市规划过程的数据分析、愿景设计及规划实施。例如:通过利用开放数据平台可以将大数据转化为一种有效的数字PSS,以更好地支持和协助规划人员进行项目分析、编制、优化及评估[57]。再如:城市大数据、城市数据分析、城市智能管理系统等技术能增强PSS 在土地使用和运输规划方面的作用[10]。希特曼强调,智慧城市所发展起来的成熟信息、知识、技术和方法如果可以很好地融入城市规划的过程,支持规划师相关的规划活动,那么这些新型的支持技术本身就是对PSS 实施困境的解决[6]。

但是需要指出的是,技术驱动法(technology-driven approach)仍然主导智慧城市背景下的PSS 发展,其旨在强调新一代ICT 技术推动PSS 新的数据、信息和功能的生产,而忽视PSS创新的城市社会过程(urban social process)。由此,产生了两个突出的问题。其一,ICT 技术驱动的PSS 发展过度强调(大)数据在规划分析、设计、可视化等方面的作用,这就产生了数据依赖或数据简化主义(data reductionism)。该观点认为规划任务或者规划问题可以通过数据的形式进行表征和解决。但数据简化主义忽略了塑造PSS 支持能力的社会、政治、文化、经济和历史背景,掩盖了那些在数字表征中看不到的城市冲突和问题(例如非正规居住区基本公共服务的短缺)[58]。其二,ICT 技术驱动的PSS 发展推动了PSS设计、开发、实施和应用的公司化(corporatization)。目前,以人工智能、大数据、5G、物联网等为代表的新一代ICT技术基本都是由高科技公司提供,通过将数字技术和智能解决方案嵌入到已有PSS 的框架中,高科技公司成为PSS 发展的有力参与者。其结果就是PSS 的功能和易用性更加偏离规划的应用场景,规划人员对科技公司开发的技术、平台、软件等产生更严重路径依赖,进而加剧不同利益相关者在开发和使用PSS 方面的不平等[38,57]。基于此,部分学者认为,智慧城市背景下的PSS 发展必须超越技术驱动的方法,推动PSS 的开发应用与用户需求和规划任务要求相结合,重视场景的影响,将不同类型的PSS 与不同类型的规划任务和用户进行适配,进而提升PSS 的使用和价值[6,8,43,47]。

5 结论与启示

PSS 实施困境构成了近20 年西方规划支持技术研究的主线。本文通过对西方PSS 实施困境产生的理论背景、现实原因、解决路径以及当前发展趋势进行梳理,得到以下发现。

首先,西方规划领域的PSS 实施困境与其规划范式的转变有着紧密关系。例如:西方社会不同时期的规划人员构成、规划方法、规划内容、规划对象以及规划目标都存在较大的差异,当一个时期相应的规划技术被开发后,相关的规划任务可能已经发生了较大的改变,结果导致相应被开发的规划支持技术在实践中的推广、采纳和使用相对不足。其次,规划实践中的人员、机构和制度以及技术本身的特征是导致PSS 实施困境的现实因素。通常情况下,PSS 所需要花费的学习时间、规划人员与技术开发专家之间的合作程度、规划机构对于创新的敏感性与接受程度都会成为PSS 应用实施的潜在阻力。最后,解决PSS 实施困境的现有方案主要是PSS开发方法的转型和与智慧城市的结合。研究指出,应使开发方法从系统工程法转向社会技术法——更加关注PSS 对规划实践所产生的切实有效的价值;同时,应关注PSS 与智慧城市的结合——既希望智慧城市所提供的新一代ICT 技术能够为规划支持技术提供新的数据、信息和功能,提升PSS 的规划支持能力和范围,也希望PSS 的发展避免过度的数据主义和公司化过程。

信息、知识、技术和方法等构成的PSS 要想成为有效的规划支持技术,需要充分考虑其所施用的规划范式与具体的实施场景,即PSS 的实施需要因地制宜。一个国家或者地区的规划范式、规划流程、规划组织、规划人员(具体场景)等都存在较大的差异,因此一项PSS 技术不可能满足所有地区所有规划人员及规划任务的需求。在开发与应用PSS 时如果注意到这些差异的存在,那么将有助于我们更好地实现PSS 与规划过程的融合。

当前,中国城市发展正面临飞速的转型,城市规划工作异常繁重,因此规划行业及规划人员需要相应的支持技术来辅助其分析、设计以及实施相关的任务。虽然近些年PSS 在中国城市规划领域的受重视程度呈现逐年上升的趋势,其在实际城市规划的应用却十分有限。很多PSS 技术(如中望CAD、SuperMap、GeoStar)被专家(学术领域)或者企业开发出来,但各大规划院及高校对这些PSS 的采纳和应用十分欠缺,甚至很多来自非规划专业(例如地理学和经济学)而从事城市规划的人员都未曾听说过PSS。因此,本文认为今后中国城市规划领域的规划支持技术的发展需要借鉴西方城市规划PSS 的相关研究,重视PSS 的价值、社会技术的开发方法、规划场景和新一代ICT 技术的支持潜力,以提高PSS 在支持中国城市规划实践中的作用。

作者对两位审稿专家和编辑老师提出的宝贵意见深表感谢,他们的意见促进了本文的实质性修改与完善。

[1] DE ROO G,HILLIER J.Complexity and planning: Systems,assemblages and simulations[M].New York: Routledge,2016.

[2] ZELLNER M,Campbell S D.Planning for deep-rooted problems: what can we learn from aligning complex systems and wicked problems?[J].Planning theory &practice,2015,16(4): 457-478.

[3] RITTEL H W J,WEBBER M M.Dilemmas in a general theory of planning[J].Policy sciences,1973,4(2): 155-169.

[4] KLOSTERMAN R E.Planning support systems: a new perspective on computer-aided planning[J].Journal of planning education and research,1997,17(1): 45-54.

[5] BATTY M.Planning support systems and the new logic of computation[J].Regional development dialogue,1995,16(1): 1-17.

[6] GEERTMAN S.PSS: Beyond the implementation gap[J].Transportation research part a: policy and practice,2017,104: 70-76.

[7] GEERTMAN S.Planning support: from systems to science[J].Proceedings of the institution of civil engineers-urban design and planning,2013,166(1):50-59.

[8] GEERTMAN S,Stillwell J.Planning support science: challenges,themes and applications[M]// GEERTMAN S,STILLWELL J,eds.Handbook of planning support science.Cheltenham: Edward Elgar Publishing,2020: 1-20.

[9] GEERTMAN S.Potentials for planning support: a planning-conceptual approach[J].Environment and planning b: planning and design,2006,33(6):863-880.

[10] PETTIT C,BAKELMUN A,LIESKE S N,et al.Planning support systems for smart cities[J].City,culture and society,2018,12: 13-24.

[11] SILVA C,BERTOLINI L,TE BRÖMMELSTROET M,et al.Accessibility instruments in planning practice: bridging the implementation gap[J].Transport policy,2017,53: 135-145.

[12] VONK G,GEERTMAN S,SCHOT P.Bottlenecks blocking widespread usage of planning support systems[J].Environment and planning a,2005,37(5): 909-924.

[13] BEAUREGARD R A.Planning practice[J].Urban geography,1986,7(2):172-178.

[14] BEAUREGARD R A.Progress report: the object of planning[J].Urban geography,1987,8(4): 367-373.

[15] HARRIS B.Plan or projection: an examination of the use of models in planning[J].Journal of the american institute of planners,1960,26(4): 265-272.

[16] SIMON H A.Theories of bounded rationality[J].Decision and organization,1972,1(1): 161-176.

[17] FALUDI A.A reader in planning theory[M].Amsterdam: Elsevier,2013.

[18] FRIEDMANN J.The future of comprehensive urban planning: a critique[J].Public administration review,1971,31(3): 315-326.

[19] FRIEDMANN J.Planning in the public domain: from knowledge to action[M].Princeton,N J: Princeton University Press,1987.

[20] BRAIL R K,KLOSTERMAN R E.Planning support systems: integrating geographic information systems,models,and visualization tools[M].Redlands,CA: ESRI,Inc.,2001.

[21] DOBESCH H,DUMOLARD P,DYRAS I,eds.Spatial interpolation for climate data: the use of GIS in climatology and meteorology[M].Hoboken,N J: John Wiley &Sons,2013.

[22] MYSIAK J,GIUPPONI C,ROSATO P.Towards the development of a decision support system for water resource management[J].Environmental modelling &software,2005,20(2): 203-214.

[23] GEERTMAN S,STILLWELL J.Planning support systems: content,issues and trends[M]// GEERTMAN S,STILLWELL J,eds.Planning support systems best practice and new methods.Dordrecht: Springer,2009: 1-26.

[24] BATTY M.Planning support systems: technologies that are driving planning[M]// GEERTMAN S,STILLWELL J,eds.Planning support systems in practice.Berlin: Springer,2003: 5-8.

[25] BRAIL R K.Planning support systems evolving: when the rubber hits the road[M]// PORTUGALI J,eds.Complex artificial environments.Berlin:Springer,2006: 307-317.

[26] GEERTMAN S,STILLWELL J.Planning support systems: an inventory of current practice[J].Computers,environment and urban systems,28(4): 291-310.

[27] STILLWELL J,HAYES J,DYMOND-GREEN R,et al.Access to UK census data for spatial analysis: towards an integrated census support service[M]//GEERTMAN S,TOPPEN F,STILLWELL J,eds.Planning support systems for sustainable urban development.Berlin: Springer,2013: 329-348.

[28] INNES J E,SIMPSON D M.Implementing GIS for planning lessons from the history of technological innovation[J].Journal of the American Planning Association,1993,59(2): 230-236.

[29] STILLWELL J,GEERTMAN S,OPENSHAW S,eds.Geographical information and planning: European perspectives[M].Berlin: Springer Science &Business Media,1999.

[30] VONK G A.Improving planning support: the use of planning support systems for spatial planning[M].Utrecht: KNAG/Netherlands Geographical Studies,2006.

[31] PELZER P,GEERTMAN S,VAN DER HEIJDEN R,et al.The added value of planning support systems: a practitioner’s perspective[J].Computers,environment and urban systems,2014,48: 16-27.

[32] RUSSO P,LANZILOTTI R,COSTABILE M F,et al.Towards satisfying practitioners in using planning support systems[J].Computers,environment and urban systems,2018,67: 9-20.

[33] VONK G,LIGTENBERG A.Socio-technical PSS development to improve functionality and usability-sketch planning using a maptable[J].Landscape and urban planning,2010,94(3-4): 166-174.

[34] TE BRÖMMELSTROET M,SILVA C,BERTOLINI L.COST Action TU1002-Assessing usability of accessibility instruments[M].Brussels: COST,2014.

[35] GEERTMAN S,ALLAN A,PETTIT C,et al.Planning support science for smarter urban futures[M].Cham: Springer International Publishing,2017.

[36] VONK G,GEERTMAN S.Improving the adoption and use of planning support systems in practice[J].Applied spatial analysis and policy,2008,1(3):153-173.

[37] PELZER P.Usefulness of planning support systems: conceptual perspectives and practitioners’ experiences[D].Groningen: InPlanning,2015.

[38] IANG H,GEERTMAN S,WITTE P.Avoiding the planning support system pitfalls? what smart governance can learn from the planning support system implementation gap[J].Environment and planning b: urban analytics and city science,2020: 2399808320934824.

[39] VONK G,GEERTMAN S.Knowledge-based planning using planning support systems: practice-oriented lessons[M]// YIGITCANLAR T,ed.Creative urban regions: harnessing urban technologies to support knowledge city initiatives.IGI Global,2008: 203-217.

[40] NIELSEN J.Usability Engineering[M].San Diego,CA: Academic Press,1993.

[41] PELZER P.Usefulness of planning support systems: a conceptual framework and an empirical illustration[J].Transportation research part a: policy and practice,2017,104: 84-95.

[42] TE BRÖMMELSTROET M.A critical reflection on the experimental method for planning research: testing the added value of PSS in a controlled environment[J].Planning practice and research,2015,30(2): 179-201.

[43] CHAMPLIN C,TE BRÖMMELSTROET M,PELZER P.Tables,tablets and flexibility: evaluating planning support system performance under different conditions of use[J].Applied spatial analysis and policy,2019,12(3): 467-491.

[44] PELZER P,GEERTMAN S,VAN DER HEIJDEN R.A comparison of the perceived added value of PSS applications in group settings[J].Computers,environment and urban systems,2016,56: 25-35.

[45] ARCINIEGAS G,JANSSEN R,RIETVELD P.Effectiveness of collaborative map-based decision support tools: results of an experiment[J].Environmental modelling &software,2013,39: 159-175.

[46] ZHANG L,GEERTMAN S,HOOIMEIJER P,et al.The usefulness of a web-based participatory planning support system in Wuhan,China[J].Computers,environment and urban systems,2019,74: 208-217.

[47] JIANG H,GEERTMAN S,WITTE P.Ignorance is bliss? an empirical analysis of the determinants of PSS usefulness in practice[J].Computers,environment and urban systems,2020,83: 101505.

[48] VONK G,GEERTMAN S,SCHOT P.A SWOT analysis of planning support systems[J].Environment and planning a,39(7): 1699-1714.

[49] JIANG H,GEERTMAN S,WITTE P.Smartening urban governance: an evidence-based perspective[J].Regional science policy &practice,2020.DOI: 10.1111/rsp3.12304

[50] TE BRÖMMELSTROET M.Performance of planning support systems: what is it,and how do we report on it?[J].Computers,environment and urban systems,2013,41: 299-308.

[51] TE BRÖMMELSTROET M.Equip the warrior instead of manning the equipment: land use and transport planning support in the Netherlands[J].Journal of transport and land use,2010,3(1): 25-41.

[52] SILVA C,PATATAS T,AMANTE A.Evaluating the usefulness of the structural accessibility layer for planning practice–planning practitioners’perception[J].Transportation research part a: policy and practice,2017,104:137-149.

[53] JIANG H,GEERTMAN S,WITTE P.Comparing smart governance projects in China: a contextual approach[M]// GEERTMAN S,ZHAN Q,ALLAN A,et al,eds.Computational urban planning and management for smart cities.Cham: Springer,2019: 99-114.

[54] GEERTMAN S.Planning support systems (PSS) as research instruments[M]//SILVA E A,HEALEY P,HARRIS N,et al.The Routledge handbook of planning research methods.London: Routledge,2015.

[55] BATTY M.Can it happen again? planning support,Lee’s Requiem and the rise of the smart cities movement[J].Environment and planning b: planning and design,2014,41(3): 388-391.

[56] BATTY M,AXHAUSEN K W,GIANNOTTI F,et al.Smart cities of the future[J].The European physical journal special topics,2012,214(1): 481-518.

[57] GEERTMAN S,GOODSPEED R,STILLWELL J,eds.Planning support systems and smart cities[M].Cham,Switzerland: Springer,2015.

[58] KITCHIN R,MCARDLE G.What makes big data,big data? exploring the ontological characteristics of 26 datasets[J].Big data &society,2016,3(1):2053951716631130.