引言

改革开放以来,中国近乎飞跃的城市经济增长水平为新城、新区建设提供了巨大的发展契机。一方面,依赖劳动力和资本集聚而实现快速增长的城市经济需要为其功能提供新的空间载体,以满足城市内的生产、生活需求;另一方面,快速扩张的新城新区迫切需要产业、服务、市民生活,为新空间实现功能填充[1]。这种依赖城市空间扩张实现资本积累的发展模式被概括为“增长主义”,核心在于透支地方政府的制度资源、财政资源、土地资源、劳动力资源,依靠债务风险、市场风险以及地方政府主导的“规划中心性”带来的高收益维持自身的空间生产逻辑[2-3]。国家级新区作为中央政府通过制度构建设立的治理尺度概念,依靠行政层级的调整、治理体系的重组,塑造了一种超越“中央—地方”关系之外的新空间生产形式[4],在一定历史时期内为城市经济、社会发展作出了巨大贡献[5]。

长期以来,基于尺度重构理论,新区的设立被视为“治理的松绑”或“事权的解放”[6-7],为实现自上而下的治理意图提供了超越科层的平台和契机,新区善用政策红利便可实现快速发展。然而,并非所有的国家级新区都具有相同的发展预期,不同地区、不同制度环境的国家级新区发展增速差异极大。2014 年以来,快速增长的新区数量表明,国家级新区的设立正由“自发驱动型”走向“国家扶持型”[5],多通过政策偏扶而非市场竞租实现空间的发展。然而当政策红利被冲淡稀释后,国家扶持型新区面临潜在的政策投入风险。目前国内面向国家级新区的研究范式主要为空间生产、新国家空间理论,而较少系统地论述可能面临治理失灵的风险问题。其实,如何平衡发展风险与投入收益是国家级新区面向未来不确定发展无法回避的问题,善治政府不仅要珍惜城镇扩张带来增长收益的发展机会,还应充分考虑投入风险和无效化问题[8-9]。本文通过风险社会视角,对国家级新区治理体系中的风险与收益平衡、事权分配予以讨论,试图提供应对发展风险的制度性建议。

1 国家级新区的制度背景和治理特征

作为承接经济特区制度的发展模式,我国国家级新区的设立以1992 年上海浦东新区的设立为开端,而真正在全国范围内广泛推行国家级新区政策,则是浦东新区建立14年后即2006 年。1992—2006 年设立的新城新区则以国家经济技术开发区(1992—2006 年间设立32 个)和国家高新区(1992 年设立26 个)为主。

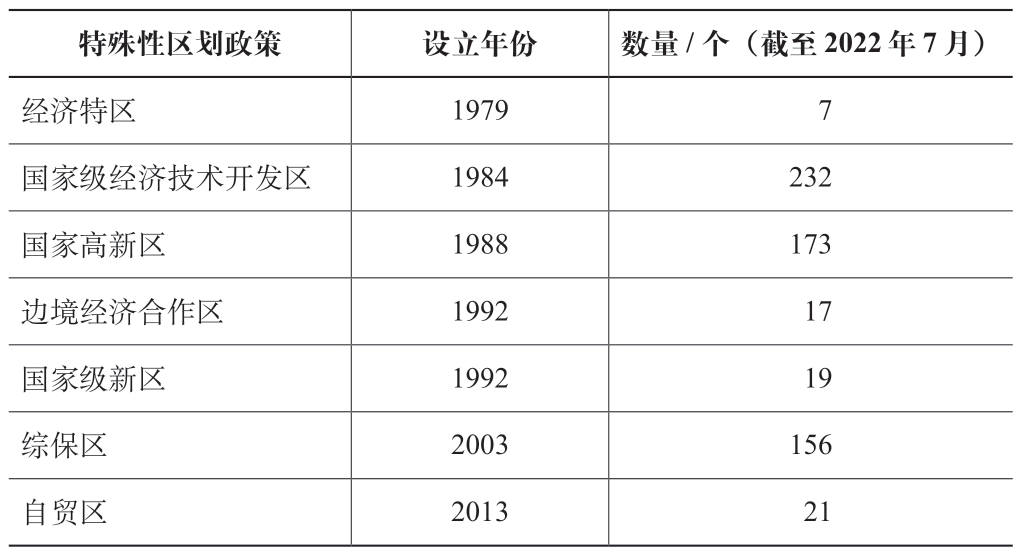

自1992 年浦东新区设立以来,国家级新区的设立呈现明显的阶段性特征[10]:早期设立的浦东新区(1992)、滨海新区(2006)、两江新区(2010)代表部分地区的政策先行先试;在新区政策取得较大成功后,2014—2015 年,国内又设立10 个新区;随后国家级新区的设立速度显著减缓(表1)。国家级新区在我国新城、新区政策中层级最高(除经济特区外);尺度较广,面积基本都超过国家高新区、国家经济技术开发区;功能多样,新区的板块和职能一般都超过单一(或较少)的自贸区、综保区、边境经济合作区等“类行政区”,对国家经济和城乡建设具有深远影响。因此,国家级新区可视为中国新城新区发展的代表性政策,对其他尺度、等级、类型的新城新区具有借鉴性意义。

表1 我国新城新区的设立时间和数量

1.1 国家级新区的特征

国家级新区在初设时可看作是对经济特区制度的继承和优化[11],其空间范围相较深圳、珠海、汕头和厦门等经济特区明显缩小,不再以整个行政区范围作为新区边界,而是选择城市内具有发展潜力的新城作为其空间。在新区职能、事权上,国家级新区明显广于国家经济技术开发区和国家高新区:前者具有可脱离主城的独立城市职能,类似于职住平衡的“卫星城”;后两者以产业经济用地布局为主,可视作服务于产业经济、科创研发的片区或组团,因此高度依附于主城的城市职能,不强调职住平衡、全域管控[12-13]。新区政策及其治理体系的设立与我国1980 年代开始推行的“市代管县”、撤地设市改革相呼应,即区域级政府与城市政府的事权合并,使城市政府拥有了更多自主事权和可腾挪的域内资源。

从新城、新区的条块关系上看,“新区”属性的经开区、高新区与城市政府具有明确的主从关系,新区的职能机构如公安、民政部门等,以“条条管理”的模式接受城市级政府职能部门的领导管理;“新城”属性的国家级新区等则拥有更高的自由度,其行政架构形成了类一级政府的“块块管理”模式,其职能机构主要接受新区政府的直接领导管理。因此总的来看,国家级新区的治理层级构成一种复杂的主从和协同关系,既有独立事权,也牢牢依附于主城[14],后者在事权上更类似于城市中的区和县。这种制度背景的分野也直接决定了国家级新区与其他新城新区在治理体系、层级上的差异化构建。

1.2 国家级新区的治理层级构建

国家级新区的治理模式可归纳为松散联合模式、管委会模式、属地政府模式、属地政府+管委会模式四大类型[15]。

松散联合模式主要指国家级新区初设时,由“领导小组、开发办公室、建设委员会”构成高层级、小部门、弱事权的治理体系,新区领导成员主要由城市党政主要领导兼任,仅介入部门架设、三定(定职能、定机构、定编制)方案、发展战略等提纲挈领的工作,以及招商引资、土地融资、基础设施建设等新城建设的事务性工作。当国家级新区的政策得以落地、挂牌、实施后,其治理层级逐步演化为以下三类模式[16-17]。

管委会模式是由城市政府设立派出性机构代为行使城市政府在新区的治理事权,西咸新区、南京江北新区、天府新区、长春新区等均采用了此种治理模式[13]。该模式基本平行移植城市的治理层级,即管委会事权仅涉及经济发展和招商的独立事权,土地开发、市政建设一定程度上受城市政府部门的辖制,公安、司法、民政领域则由在地行政区履行治理事权。

属地政府模式是指由城市政府经过行政区一级的边界调整、部门构建、事权交割,经过法定途径上报民政部,组建行政区层级的地方政府行使治理事权,如浦东新区、滨海新区等的治理模式[17]。这种模式下的新区政府与区级行政区治理架构相似,但其独立的行政事权超过其他区级行政单位,具有一定的独立自主权。

属地政府+管委会模式主要针对边界与原有行政区的范围相同,但未经部门的重构即实现管委会的行政化架构建设的新区,如舟山群岛新区和青岛西海岸新区等[15]。此种模式下,行政区的政府与管委会通常合署办公,即“一套人马、两块牌子”。在以上三种治理事权分配模式中,该模式的行政权力最大,治理方式兼具政府的科层管理和管委会的事务性管理特征。

1.3 国家级新区的治理失灵风险

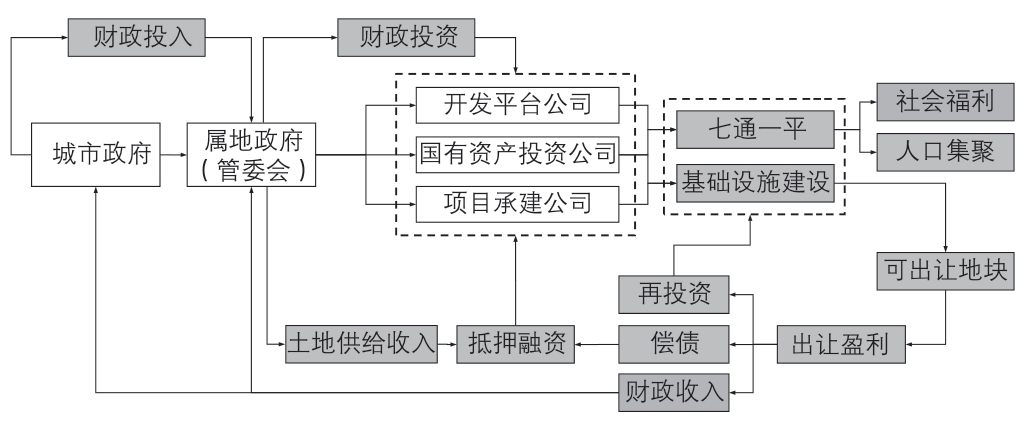

新城新区的开发逻辑建立在对即将开发的土地价值的预支上。新区属地政府(管委会)通过设立开发平台公司、国有资产投资公司以及各板块产业、建设、物业办公室等准公共管理机构,以“地方政府—管委会—事业单位”的形式推进新区开发。新城建设投资来源于土地开发的预期价值,属地政府(管委会)将土地的处分事权让渡至开发平台公司、国投公司,由后者进行抵押融资,以土地收益换取建设费用(图1)。此外,还有一部分投资(或称成本减免)来源于中央或省级政府赋予的专项政策,即通过综保免税、行业让利、土地政策革新等方式减免新区的投资成本,以换取目标行业、龙头企业、科技黑马快速落地于此。

图1 国家级新区的开发和建设逻辑

由国家级新区的治理结构可以看出,其行政事权由“科层政府、事务性政府、事业单位、市场”实现逐级过渡,实际上是由科层体系向市场主体逐级让渡自由裁量权的分权化过程。总的来说,“承建单位、国投单位、管委会、属地政府、城市政府”在风险上的层级下降,实际是地方政府主动规避债务风险的层级性治理手段。因此,即使面临市场上的失灵,只需收紧行政事权将市场风险局限在市场领域解决,就不会上升到治理失灵的风险维度。

现今国家级新区的治理模式主要为管委会模式和属地政府模式两种,前者更像城市政府在特定地域的派出性机构,其核心在于统筹城市重点发展地域的产业经济,而将不属经济发展的其他事权让渡至属地政府;后者虽然统合了管委会、原属地政府两层政府(机构),但核心职能仍在发改、建设、招商等方面。这种明显的事权“偏科”造成了事权与风险的不匹配:一方面,负责发展的新区管委会(政府)在招商建设中必须对合作的资本方提供政策保障和许诺,然而这些由新区开出的“支票”往往不被新区管委会掌握,而需经过城市政府的职能部门审核;另一方面,城市政府职能部门为了限制国家级新区的开发风险,通常采取谨慎的态度对新区开出的“支票”进行考量。由此造成的事权冲突,管委会通常以诸多“曲线救国”的治理路径应对管委会发展职能的政绩考核压力,进而在一定程度上透支国家级新区的市场风险应对能力。

然而,市场的风险程度总是不可预知的,以土地换资本、以资本换建设、以建设换收益、以收益偿债务的空间生产逻辑的合理性建立在对空间需求的预测上,这种预测不可能做到对市场的精准把握。由此出现的“鬼城”现象屡屡频发,并不少见[18]。究其原因,是治理事权、市场收益、风险承担三者的错配,导致新区开发的市场风险超过了治理事权赋予权限的范围。当“赌注”赌赢时可获得开发生产的巨额回报,使新城企业、建设单位、开发单位、管委会和属地政府同享生产开发带来的巨额收益,建设完善的基础设施服务,也带来诸多就业岗位和社会福利;但当“赌注”告负,新城新区的开发主体则必须要承担由市场失灵导致的治理失灵,以及风险的政治化倾向。

2 理论引入:基于风险社会的分析范式

国家级新区制度通过对治理边界的重构,经过治理事权的尺度调整,给予科层政府以市场化的自由度,从而产生收益。然而,依据贝克(Ulrich Beck)提出的风险社会(risk society)理论,在经济全球化、产业范式变革、科技迭代等不可预知前景的前提下,自由即意味着风险,绝对的自由将面临绝对的风险[19]。自1980 年代以来,西方新自由主义和中国特色社会主义对中国城市治理范式变革产生了重要影响,地方政府被赋予了主动促进发展的新定位角色,被称为城市企业主义(urban entrepreneurialism)[20-21]。在此背景下,市政实验(experimental statecraft)或市政投机(speculative statecraft)成为城市资本积累的重要组成部分[22]。在后工业化社会“资本—风险”具有分配关系的逻辑下,这种通过风险获得回报的方式被描述为“有组织的不负责任”[23]。将该理论嵌入我国语境,还应考虑我国城市—区域治理体系与社会主义市场经济体制的关系,即“事权—资本—风险”三者的分配问题。

2.1 有为政府的制度供给与分权化特征

贝克在风险政治理论中提出,后工业化时期的生产逻辑不再建立在简单的供需关系上,而集中体现在财富分配与风险分配的权衡上[23]。现代社会财富分配与风险分配高度重合,财富的集中意味着给予的集中,也意味着风险的集中[19]。以农业生产为例,分散种植的小农经济除土地外几乎无其他固定资产、雇佣薪酬和折旧,因此其所承担的风险是各种农业生产方式中最小的,但是产生的收益显然也较少;建立社会组织,以种植园经济、公社经济等开展农业生产的收益较大,生产力大幅提升,但势将面临更多的风险。制度是实现风险与收益分配的核心角色,因此政府行为被描述为“有组织的不负责任”。政府分配财富的逻辑既有自身的经济社会背景,同时也取决于自身的发展意愿。从风险社会角度来看,地方政府可视作空间开发中的“保险公司”,谋求基于产生的经济、社会红利,保障透支风险带来的亏损和崩溃,并为市场失灵提供制度托底。

风险政治理论在我国数次治理体系改革中得以印证。将我国改革开放后的发展历程与经济体制改革的重大事件相对应,可以发现明显的渐进式的风险承受规律:由计划经济转向双轨制经济,经过建设用地有偿使用、市代管县的分权化改革,到地方政府的企业化与“有为政府、有效市场”的观念建立[24],城市地方政府对于风险的承受度由较低(双轨制)到中等(社会主义市场经济),再到较高(地方政府企业化),财富分配更为集聚,效益标定更加长远,风险承受要求更高。国家级新区的治理体制决定了其企业家政府的特征,一方面包括属地政府(管委会)领导在“晋升锦标赛”中的竞次诉求;另一方面,经过尺度重构、新区行政地位提升的科层压力以及管委会下属的市场化事业单位的盈利追求,导致政府必须有为。因此,动用行政事权促进发展成为国家级新区发展的必然。

2.2 有效市场的风险与效益博弈

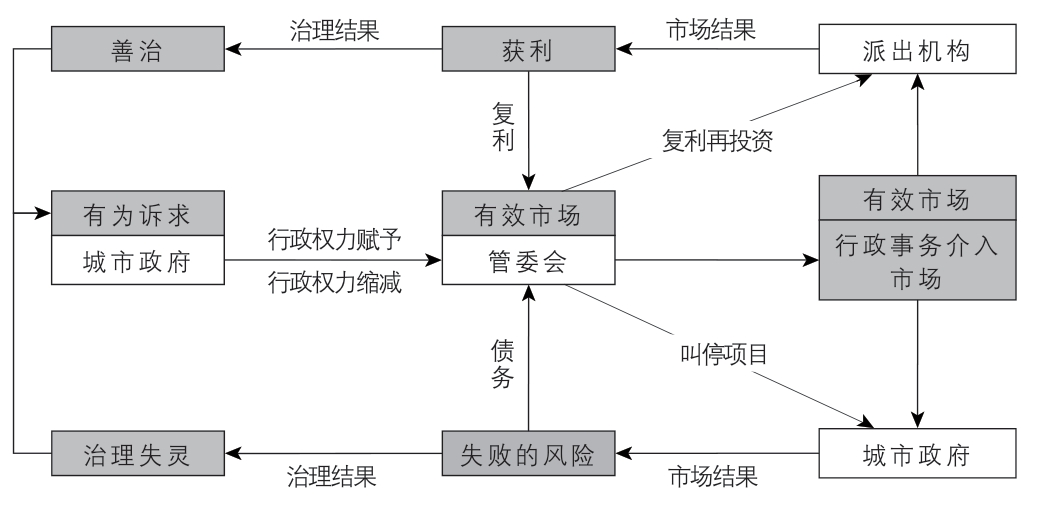

空间开发收益与风险产生的冲突实质上是效益需求与风险承受能力的错配,如同投资者在证券市场中博弈,试图获取超过自身承受范围的预期,这往往带来难以接受的后果。国家级新区选择的现有治理路径可分为三个部分(图2)。第一部分是行政事权的重组,城市政府将国家级新区的发展事权发包至属地政府(管委会),由管委会组织相关事业单位、国有企业承继这一部分源于城市政府让渡的事权,并与社会资本主体协商合作。这种经由“科层—市场”的事权传递将政府的行政意图清晰地传递到资本方,经过充分的市场竞争,形成“能者入、劣者阻”的门槛机制。第二部分为市场需求的反馈,即通过资本、企业、公司、人才等与开发平台公司的对接,将市场的收益与风险信息反馈至属地政府或管委会,由管委会制定针对性政策,并将这些政策工具上报至城市政府。第三部分为事权的再调整,即由城市政府对新区政策进行评估,以文件、行政许可等形式,依据风险与收益的匹配关系调整国家级新区的发展策略。

图2 国家级新区面向风险的治理路径

现有三环节(城市政府、管委会、国有企业平台与事业单位)的三道阀门机制较为有效地建立了国家级新区的风险调节机制。但此种机制存在的问题也很明显:其一,市场与科层属性杂糅造成属地政府(管委会)的趋利属性,进一步导致风险的过度投入,如引进不适配的产业集群、错估用地规模及收益、错估常住人口规模等;其二,由于管委会与开发平台的事权传递关系,导致潜在的“既是裁判员、又是运动员”的现象出现,预期的风险评估因非市场因素的介入造成开发的风险错判;其三,新区管委会的治理事权受制,而承担潜在治理失灵的风险过于集中,一定程度上导致了城市政府与属地政府(管委会)之间的事权冲突。

3 实证演绎:南京江北新区的治理层级与风险分配

通过风险社会的理论范式分析可以得出,地方政府在重塑事权关系时,分权化本身是一种“有组织的不负责任”的治理层级分解过程。国家级新区政策通过对事权的梯度下放,赋予新区的属地政府更多的地方裁量权,以调动其生产积极性。然而,过于密集的政策供给在促成绩效提升的同时,也会因制度的过密化导致效率严重降低,造成风险的累加和边际效益的递减,进而促成适得其反的结果。因此,如何捋顺治理事权的层级、兼顾风险与收益的分配,成为国家级新区稳定、长期发展的议题。下文将通过对南京江北新区在风险与收益的决策性分配过程中的分析,讨论国家级新区面临的治理机遇与挑战。

3.1 江北新区的治理体系与府际事权分配

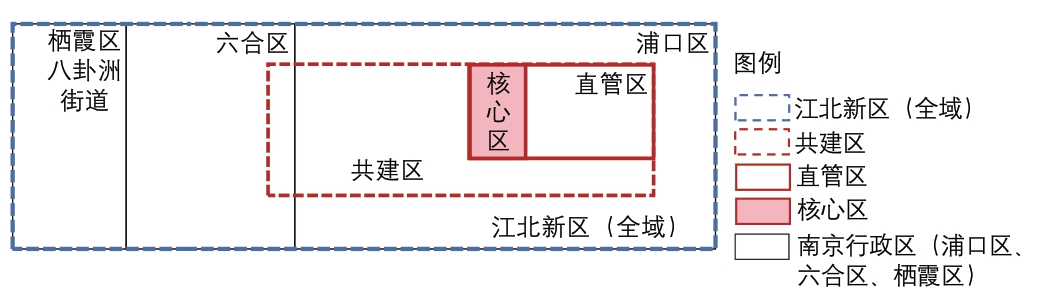

国务院于2015 年批复设立南京江北新区,新区获批时面积为2 451 km²。在实际管理中发现,江北新区由于空间体量过大,不便于充分调配域内发展资源,为有效管理,江北新区重新划定了治理边界范围:其一为共建区(面积788 km²)、其二为直管区(面积386 km²)、其三为核心区(面积33.2 km²)(图3)。由此,江北新区管委会的事权具体分为三个层级。在直管区(包含核心区)内,江北新区相当于完全的属地政府,具有高于南京市内其他区的独立行政决策权力;在共建区内,江北新区扮演管委会的角色,统筹招商引资、土地开发等发展事项,而民政、市政、户政等事项则由浦口区、六合区两区代管;在非共建区内,所有的地方管理事务由浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道行使职权。三重尺度的差异化构建,使得江北新区的治理体系发生了差异化的解构。

图3 江北新区的治理边界与行政职权示意

江北新区党工委和管委会同时扮演了“属地政府+管委会”的角色,在职能部门设置上,江北新区不仅有经济发展局、规自局、城管局、市场监督局、行政审批局等16 个职能机构,还有依据其他新城新区政策所划定的自贸区、产业园等5 个派出部门;浦口区、六合区两区的行政职权则相应减少。总的来看,按照南京空间发展战略,江北新区是城市未来的重点发展区域,而江北新区直管区的浦口区与六合区虽然保留了各自城区,但在发展意图上将明显逊色于江北新区。

江北新区的治理体系实际上是科层与市场化的杂糅。其中新区管委会部分职能部门,如党工委、宣传与统战部等以及原属浦口、六合的7 个街道,是属于城市政府编制下的政务机构,人员主要由公务员群体组成;而其部分事务性的政务机构以及派出机构如园区办公室、开发平台公司等,部分属于事业单位、国资平台,但兼有政府行政部门的层级,人员主要由合同聘用的骨干、技术人才组成,大部分不属于政府公务员序列。相较之下,后者更偏向利用市场化工具的动力与手段,因此在谋划江北新区发展中,这一群体倾向于实验性的城市发展战略,并通过制度手段激励产业经济增长。

3.2 科层与市场:提升效益、消解风险的地方政府行动

在发展期许如此之高、事权赋予如此之广的“众星捧月”的背景下,江北新区被寄予重望。与此同时,由于该新区治理行为已经强势介入市场,“不发展”或“发展慢”成为一种政治化后的风险。事实上,在诸多“帽子”与政策偏扶的背景下,江北新区管委会已经取得瞩目成就,但仍然面临许多招商、开发、运营的困局。以下三例可看出作为江北新区管委会及其下属机构在工作中所遇困局。

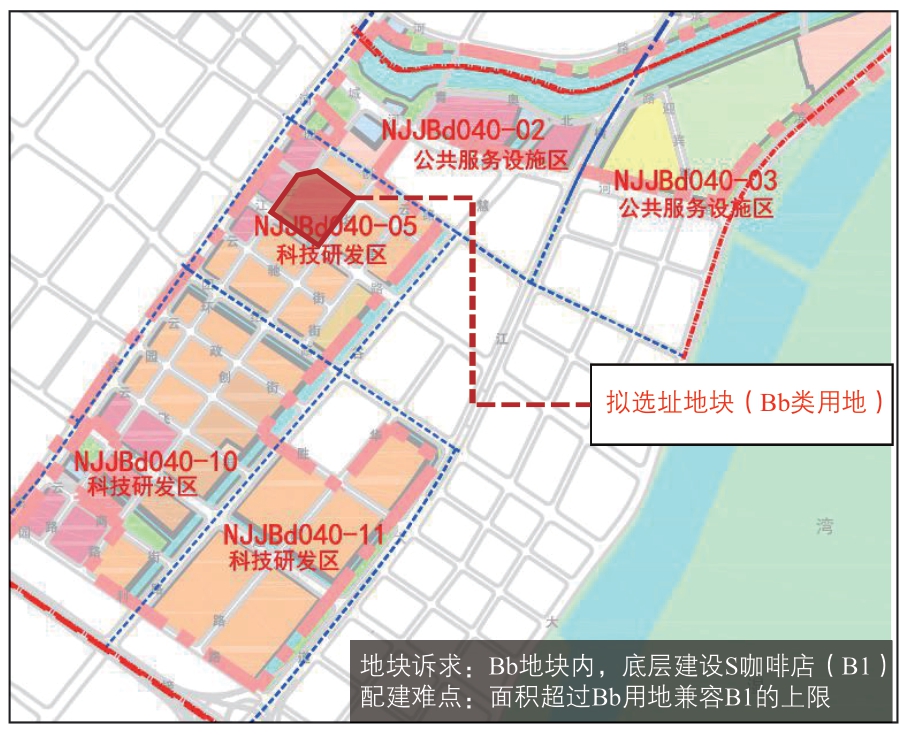

(1)江北研创园未能成功引进咖啡店案例

江北研创园在与相关科技企业的负责人座谈时发现,技术精英群体具有高品质空间的需求,这一需求会直接影响其对工作环境的选择。为保证研创园对技术人才的吸引力,研创园作为江北新区派出机构(研创办),在招商引资过程中与知名连锁咖啡厅S 品牌洽谈,拟在园内引入一家咖啡厅。拟选址的地块是商办混合用地(Bb)性质,仅能为已经洽谈好的S 品牌办具独立的Bb 类用地产权,而S 品牌则希望拥有B1 类商业用地产权。然而,变更用地性质涉及控制性详细规划的修改,研创办不具事权,必须由城市规自局批准修编,才能在Bb 类用地中分割出让B1 类地块(图4)。规自局表示,咖啡店仅在大厦中使用一层的部分面积,因此该地块的用地性质仍属用混合用地(Bb),将其改为B1 类用地不符合现行相关规定,未予以通过。最终,研创园引进S 咖啡店未能成功。

图4 江北研创园咖啡店拟选址地块的相关规划

资料来源:江北新区规划与自然资源局

研创园未能成功引入咖啡店案例表明,一方面,积极沟通企业需求并招商的江北研创办无疑是积极进取的有为政府代表;另一方面,过多引入非主导用地功能的企业,也存在土地使用杂糅、空间功能混乱的风险,因此城市规自局依规不予办理同样体现了负责的依法行政精神。这一案例实质上表现出新区管委会事权不足导致的规划弹性不足,造成了承受风险与事权分配的不对等。

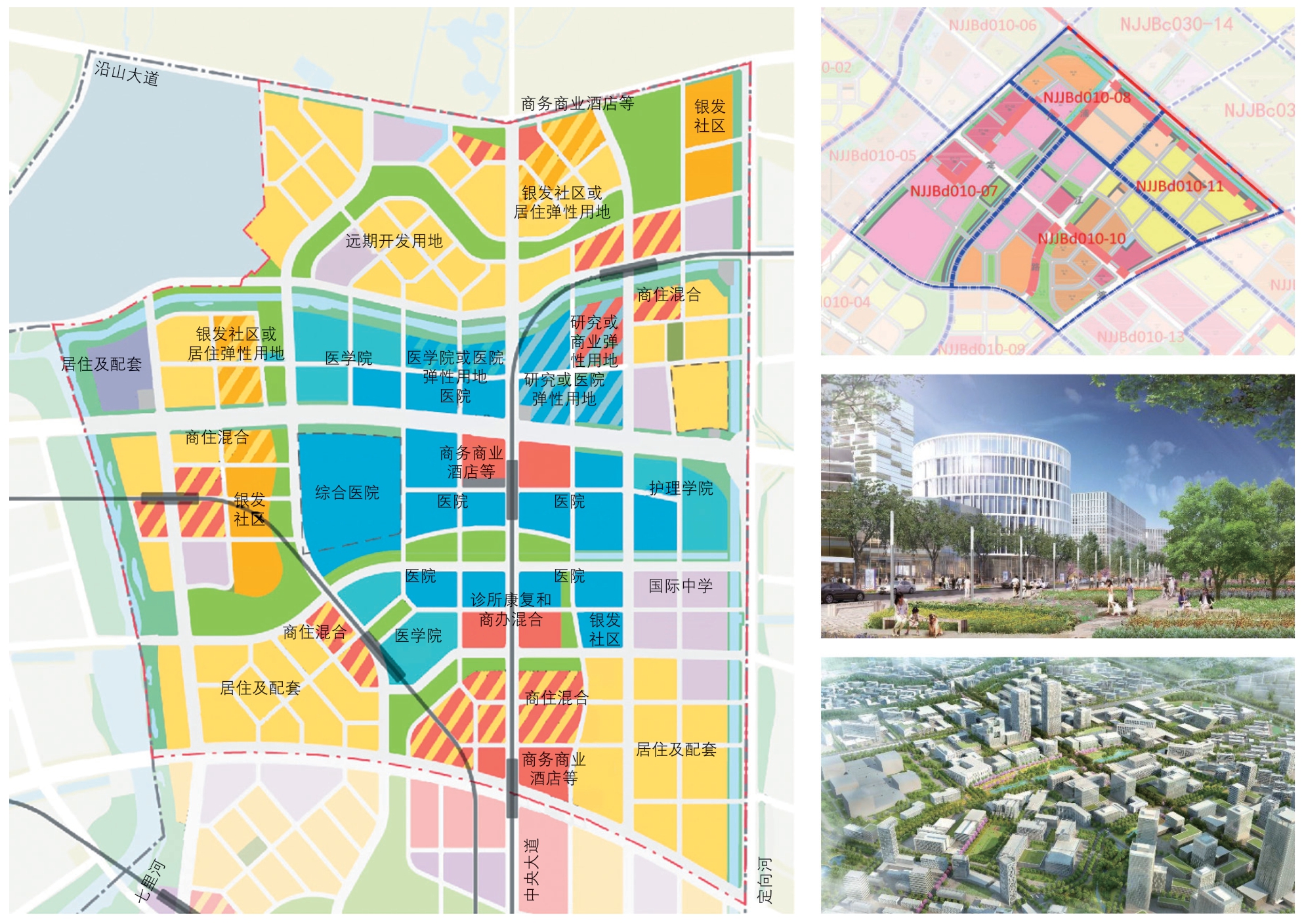

(2)国际健康城成功引入商业化医院案例

江北新区国际健康城片区致力于引进国际化、高科技平台的综合服务医院,其中既包括国有体制的大型综合三甲医院,也包括外资运营的商业化医院。我国医院用地(A51)属于公益性用地,主要通过政府划拨的方式进行土地使用权的转移;而外资运营的商业医院显然超越了福利性与公益性经营的范畴,具有营利特征。在江北健康城对接商业化医院的过程中,国际知名医疗集团期望以医商设施一体的形式进驻新区,包含医疗、康养及其配套商业等多种业态。此种引入存在着一定的现实矛盾:将划拨用地用于营利医院的运营,实际是国有资产的流失与侵犯;若按照商业用地出让,其地价难以为国际医院所接受。在“健康之城”战略、千人指标、医疗配套水平的压力下,江北健康城选择采用用地兼容的手段,通过政策与事权的腾挪,使诸多商业化医院在江北新区落地(图5)。

图5 江北新区国际健康城相关规划

注:左图为江北新区国际健康城片区城市总体设计中的平面布局图。其中,“银发社区”(geriatric)为附带医疗服务的老年居住场所。

资料来源:江北新区规划与自然资源局

健康城商业进驻的案例表明,经济发展、城市建设仍是新区的第一要义,但由于国家级新区管委会企业家政府的发展需求,在招商的过程中往往选择妥协,通过透支风险换取更多的社会回报。这种透支的风险在本例中具体表现在新区规划刚性不足,导致作为公益性医院为主导的用地杂糅其他无关的经营性功能。这实质上体现出新区管委会事权的冗余,导致其承受风险与事权分配的能力不对等。

(3)研创园变电站用地性质转换案例

江北新区研创园变电站所处地块原本含娱乐康体功能用地(图6 左),因而影响该娱乐康体地块难以出让,研创办只能以平台自持的形式开发此地块。为了充分实现土地开发收益,提升平台财力与降低负债率,研创办希望对此地块进行复合开发,即将原来的变电站和娱乐康体用地转换为科研设计用地(B29a),其中变电站转为配建设施,以满足今后的开发需求。由于此事涉及利益和风险不同的多方,因此变电站的用地性质转换结果目前仍悬而未决。江北新区还有多处诸如研创园变电站等其他公用设施,但用地功能转换、开发强度提高等诉求需要报市相关部门的批准,获批调规的地块较少。

图6 江北新区研创园变电站的相关规划

资料来源:江北新区规划与自然资源局

变电站用地功能转变的案例表明,通过改进技术并通过专家评估本身是一件节约用地的好事,可是在新区管委会、国有开发平台、城投集团等资本的参与下,掺杂了管委会自持开发等国有平台融资的目标,导致这些地块容积率陡增,自然难以通过市相关部门的审查。究其原因,正是市相关部门与管委会承担具有不同的目标、承担不同的风险——新区目标受限于市级主管部门的综合决策,市级主管部门为难于新区管委会方案中开发利益的提升,实质上表现出新区管委会与市级相关部门的事权与风险的错配。

3.3 事权困局:政治化风险的期望与弊端

三例江北新区谋求自身发展效益而采取的策略,反映出管委会作为国家级新区“当家人”肩负的发展使命与工作意义,以及一个隐性的问题——风险与事权的错配。风险分配指地方政府能够为区域发展可透支、许诺的“额度”,也可理解为投资储备、可调配的资源要素,这个风险分配应当与地方政府能调配的“额度”相匹配,具体反映就是事权的调度能力。

江北新区管委会具有的“属地政府+管委会”的双重身份,需要其对江北新区全域的发展负责,而其承担的“政治化”风险甚至包括不发展、少发展带来的“掉队”影响。一方面,管委会需要调动域内的所有资源,以避免不发展所带来的可能性风险;另一方面,科层与市场杂糅形成的下属开发平台、国有企业等也有其自身市场化的逐利特性,需要以赢利为目的减少负债、加速资本循环、获得开发收益。在该逻辑下,城市政府显然是新区管委会的发展制约——各类政策的限制导致新区所实施的优惠政策仅停留在国家级新区层面,其他相关的配套政策均需要报市政府批准后通过各级部门实现,由此造成的事权阻滞使得管委会无法对域内资源进行充分调配,甚至在事权决策中变为政府部门与资本之间的“传话筒”。然而,不发展所致的政治化风险则需要由管委会承担,这造成的风险大于事权的困境,可能使有关部门的发展眼界变得短浅,逐利于市场回报快的“短平快”项目。

然而,从市域统筹发展的层面看,国家级新区属于城市的组成部分,不应拥有过于超前的事权。一方面,新区的发展需要始终服从于城市的职能组成与产业分工,以避免市内各区的同质化产业和服务的竞争;另一方面,过于超前的事权供给将无法制约新区以“发展”为目标的快速增长诉求,造成新区透支风险以实现发展,如土地财政等。这种风险与事权的错配,使得新区额定的发展目标因为市场的灵活性与科层的严谨性冲突而出现波折,因而寄希望于城市政府部门给予其更多的治理事权;城市政府却害怕新区过多的市场属性导致风险过于集中,因此保留了部分事权。

4 理论的重新推演:应对风险的治理措施构想与修正

由事权、风险造成的治理格局局部矛盾实际上是部门与部门间、部门与市场间“权、责、利”的分配不均问题。回溯改革开放以来中国经济飞速成长的发展史,基于计划科层对应的治理模式难以满足后工业化时期的发展需要;过于自由化的市场也有可能超越承受能力的经济风险,尤其在政府介入有效市场的背景下,市场的失灵极有可能造成政治性风险。因此,如何在合理地组织下进行“不负责任”的风险分配,是国家级新区治理必须面对的议题。

4.1 风险重定义:去政治化与市场化

现有城市政府对接新区政府、平台市场对接资本市场的事权传导和执行格局,有效地将基于科层制的行政事权与市场制的资本流动分解成两部分,将潜在风险分装在行政、市场两个容器中,尽量规避了治理失灵影响市场运转、市场失灵造成政治化的后果。然而,现有新区管委会与国有企业、开发平台公司的复杂关系仍然可能造成风险的扩大化。实现市场化、去政治化的途径即为厘清政府与国有企业的各自职能。管委会作为公共物品的主要提供者,保障市场公平竞争,解决企业发展中遇到的潜在问题是其在国家级新区发展中的第一要务;开发平台公司作为承担开发事务的主体,应采用市场的方式组织国家级新区的发展与建设。因此应明确,国有企业与开发平台公司并不是政府意图的领会者和执行者,而是新区建设的方案提出者,其意见与多方案的比选应由新区管委会完成,且应通过市场解决市场域内任务,行政审批把关市场充分竞争,而非行政力量越俎代庖,最终导致市场未能充分竞争。

以江北新区的科层—市场关系为例,直属于江北新区的国有开发平台本质上属于市场主导下的国有企业,因此国有开发平台公司与管委会应当属于行政事权与市场主体之间的“外部关系”,需要以正式的行政途径对建设意见开展征询、沟通和协调。然而,当前国有开发平台公司与国家级新区管委会的关系协调尚属于“内部性”沟通,通过非正规的治理行为如听取、洽谈、协商完成市场与行政权力的意见传达。这种科层—市场关系一定程度上导致了行政权力与市场利益的杂糅。

去政治化并非意味着在国家级新区的治理中,行政手段不能介入市场,而是应进一步划清具有科层属性的管委会、具有市场属性的国有企业之间的合作关系。我国国家级新区的发展历史表明,正是由于行政手段对市场集体行动逻辑的困境与被动逐利特性的纠偏,才使得新区具有集中力量办大事的能力。然而,避免行政与市场的杂糅也是保证“市场风险市场解决、治理风险科层承担”的治理风险现代化的必由之路。

4.2 风险匹配:事权与风险的正向分配

风险社会理论的核心观点不是规避风险,而是建立“风险—事权—资本”三者的平衡。该逻辑类似于“有多大本事吃多大碗饭”的朴素表达,在国家级新区治理体系中,具体体现为事权与风险的正向分配逻辑,即事权给予的量度在于国家级新区治理机构担负了怎样的行政责任。从江北新区的三个案例可以发现,“事权—资本”的对接存在明显的“木桶效应”,即尽管新区受到的偏扶性政策已经极大程度地给予企业利好,但是在非产业、税收政策的领域,一个方面的短板往往导致项目的“流产”。这与近年“放管服”改革的出发逻辑类似——对于管委会这一层级的行政主体,其定位应当为“服务型政府”[25],其重点是为生产性服务提供行政保障;然而,科层上级行政主体不“放权”,管委会平台这一层级也很难实现良好的“管制”与“服务”。从操作层面而言,应当在不挤压相同行政层级主体的行政权力的前提下,尽可能地将领域内的完全事权交由一个具有独立事务能力的平台进行处分,避免在行政审批层面处处受制于流程与部门,造成风险由行政主体独自承担、事权受其他部门制约的情形;此外,应当厘清行政层级中部门与部门、部门与市场之间的主从关系,明确事务工作的主体责任人,防止因“共管”“共建”导致的推诿与忽视。

4.3 风险锁定:治理事权的熔断机制构建

由于国家级新区属于城市的重要组成部分,在其领导班子架构中,大多数国家级新区的党工委书记、管委会主任由市委常委甚至市委书记、市长兼任,其治理事权的赋予不可能如“市—县”层级的事权关系一样。因此,域内事权的赋予必须有相应政策予以监督,如事权赋予的熔断机制。运用风险社会理论进行解释,现代化的政府可被视为城市发展的“保险公司”,一方面通过行政手段实现要素集聚,实现“集中力量办大事”;另一方面,风险的部分集中有助于城市依靠集体力量承受住风险可能带来的压力。那么,赋予新区管委相对完整的治理事权之后,也要站在城市的角度思考,国家级新区究竟能够承受多少风险以及城市政府作为国家级新区管委会强有力的行政职称,是否能够为其提供进一步的政策支撑。近年在金融市场、航班运营中常提到的熔断(circuit breaker)政策工具,或许可以较好地解决风险发展超过阈值的问题。

具体来看,熔断机制至少包括三个环节。其一为标准的设定,即为国家级新区的自主性事权设定相应标准,管委会可以在标准内组织自身的行政决策和市场合作,以达到其发展的根本目的;其二为定期考察,规范化管理国家级新区域内的统计职能部门,将其发展目标和投入要素进行量化考察,达标时管委会可以承继上述事权,未达标时引发事权赋予的熔断;其三为熔断后的补救措施,当发生可能的治理失灵或者市场失灵后,城市政府及职能部门应当介入新区的行政管理工作中,对国家级新区相关部门的工作进行绩效考核,分析治理失灵的原因,对市场失灵采取补救措施。

5 结论与讨论

国家级新区制度作为中国改革开放以来政治体制改革的重要组成部分,为中国城市发展屡添硕果。现有学术研究中,空间生产逻辑、尺度重构方式、部门行政效率的优化均有充分而广泛的讨论,唯独在政策无效化风险的领域探讨较少。在贝克的风险社会理论中,风险并不等于放任,只是在后工业化时期各类要素投入无效化的一种可能,这种可能在任何制度中均有可能导致市场失灵和治理失灵。这种支取未来收益的治理风险既然是政府通过行政手段促进发展的必然伴随性产物,那么必须厘清风险、事权、资本三者的关系,形成责、权、利均等的治理格局,将风险关在牢笼中。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 张京祥,赵丹,陈浩.增长主义的终结与中国城市规划的转型[J].城市规划,2013,37(1): 45-50,55.

[2] 贾康,刘微,张立承,等.我国地方政府债务风险和对策[J].经济研究参考,2010(14): 2-28.

[3] WU F.Planning centrality,market instruments: governing Chinese urban transformation under state entrepreneurialism[J].Urban studies,2018,55(7):1383-1399.

[4] 晁恒,林雄斌,李贵才.尺度重构视角下国家级新区“多规合一”的特征与实现途径[J].城市发展研究,2015,22(3): 11-18.

[5] 王佃利,于棋,王庆歌.尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J].中国行政管理,2016(8): 41-47.

[6] SHEN J.Scale,state and the city: urban transformation in post-reform China[J].Habitat international,2007,31(3): 303-316.

[7] 张京祥.国家—区域治理的尺度重构: 基于“国家战略区域规划”视角的剖析[J].城市发展研究,2013,20(5): 45-50.

[8] FARMER S.Cities as risk managers: the impact of Chicago’s parking meter P3 on municipal governance and transportation planning[J].Environment and planning a,2014,46(9): 2160-2174..

[9] 乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.南京: 译林出版社,2004.

[10] 陈东,孔维锋.新地域空间——国家级新区的特征解析与发展对策[J].中国科学院院刊,2016,31(1): 118-125.

[11] 谢广靖,石郁萌.国家级新区发展的再认识[J].城市规划,2016,40(5):9-20.

[12] 郭小碚,张伯旭.对开发区管理体制的思考和建议——国家级经济技术开发区调研报告[J].宏观经济研究,2007(10): 9-14.

[13] 赵晓冬,王伟伟,吕爱国.国家级经济技术开发区管理体制类型研究[J].中国行政管理,2013(12): 56-59.

[14] 殷洁,罗小龙,肖菲.国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J].人文地理,2018,33(3): 89-96.

[15] 冯奎,闫学东,郑明媚,等.中国新城新区发展报告: 2016[M].北京: 企业管理出版社,2016.

[16] 冯奎,闫学东,郑明媚,等.中国新城新区发展报告: 2017[M].北京: 企业管理出版社,2017.

[17] 王召刊.国家级新区治理体系创新研究[D].长春: 吉林大学,2018.

[18] 聂翔宇,刘新静.城市化进程中“鬼城”的类型分析及其治理研究[J].南通大学学报(社会科学版),2013,29(4): 111-117.

[19] BECK U.World at risk: the new task of critical theory[J].Development and society,2008,37(1): 1-21.

[20] HARVEY D.From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism[J].Geografiska Annaler: series b,human geography,1989,71(1): 3-17.

[21] PHELPS N A,MIAO J T.Varieties of urban entrepreneurialism[J].Dialogues in human geography,2020,10(3): 304-321.

[22] LAUERMANN J.Municipal statecraft: revisiting the geographies of the entrepreneurial city[J].Progress in human geography,2018,42(2): 205-224.

[23] BECK U.Global generations in world risk society[J].Revista CIDOB d’Afers Internacionals,2008(82/83): 203-216.

[24] 林毅夫.转型国家需要有效市场和有为政府[J].中国经济周刊,2014(6):78-79.

[25] 刘熙瑞.服务型政府——经济全球化背景下中国政府改革的目标选择[J].中国行政管理,2002(7): 5-7.