当前城市轨道建设热潮高涨,轨道站点地区大多进行公共交通导向开发(TOD:Transit Oriented Development)模式的开发建设。TOD模式甚至被称为“下一代城市”的核心空间要素。在这一背景下,面向未来的TOD 规划受到规划设计人员和研究人员的关注。特别是在智慧城市建设背景下,国内外部分城市的TOD 规划开始探索创新规划建设方法,并尝试融合创新街区(innovation district)与智慧社区(smart community)等模式。例如:加拿大多伦多滨水区(Water Front Toronto)既是创新街区、智慧社区,同时也具有TOD 规划建设的特征;我国浙江省提出的未来社区建设也重视智慧技术、生活方式创新与TOD 模式的结合。

其中,部分案例结合一般城市轨道站点开展创新街区模式的建设尝试,如美国波士顿肯德尔广场(Kendall Square)和加拿大多伦多滨水区等;也有案例结合火车站综合交通枢纽的区位优势进行创新街区模式探索,如日本大阪站北地区的站前综合体(Grand Front Osaka)、英国伦敦的国王十字车站(King’s Cross Railway Station)、我国雄安新区雄安站高铁站枢纽以及深圳西丽综合枢纽等。总体看来,相关实践形成了基于城市轨道站点、火车站及高铁站等不同类型站点TOD 模式的多样化创新街区探索。

在这些案例中,大阪站前综合体及其核心项目“知识之都”(Knowledge Capital)极具代表性。这一实践是基于火车站综合交通枢纽和大城市中心区位形成的、面向未来的TOD 模式的创新探索,同时应用了新的智能技术,符合创新街区的基本内涵和特征,塑造了独有的策略方法和空间形态,值得深入研究借鉴。

1 大阪站前综合体及知识之都的发展历程

大阪站北地区(或称北梅田地区)位于大阪市中心,占地面积24 hm2,一直以来作为货运站场使用。2000 年以来,随着站周边用地的逐步开发建设,这一区域的价值也得以不断提升。作为大阪城市中心最后一块高价值开发用地,大阪站北地区如何发展被认为是左右未来关西地区发展最重要的建设工作,因而被称为“关西地区再开发的起爆剂”[1]。2002 年,大阪站北地区被确定为都市更新紧急整治地区,2004 年制定《大阪站北地区城市建设基本计划》,一系列规划建设工作随之开展起来。

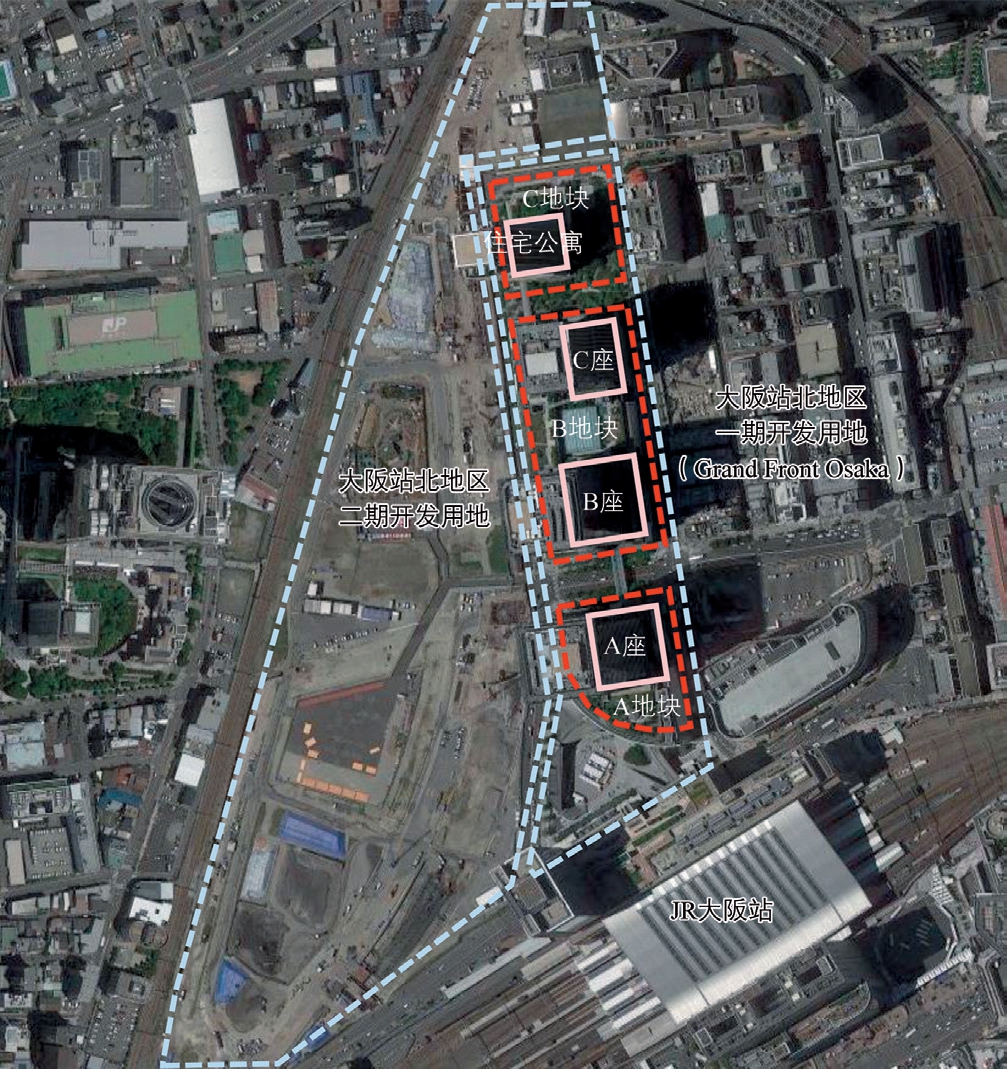

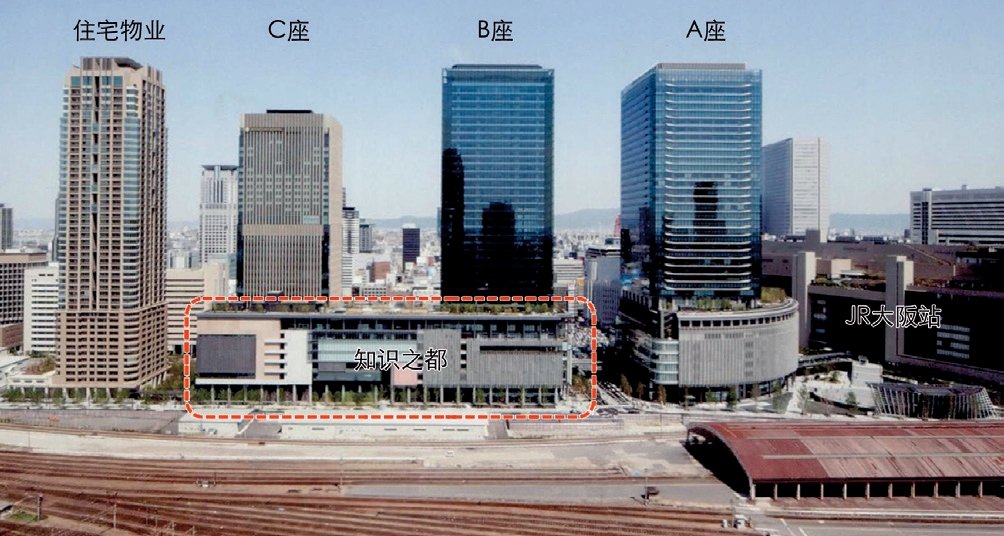

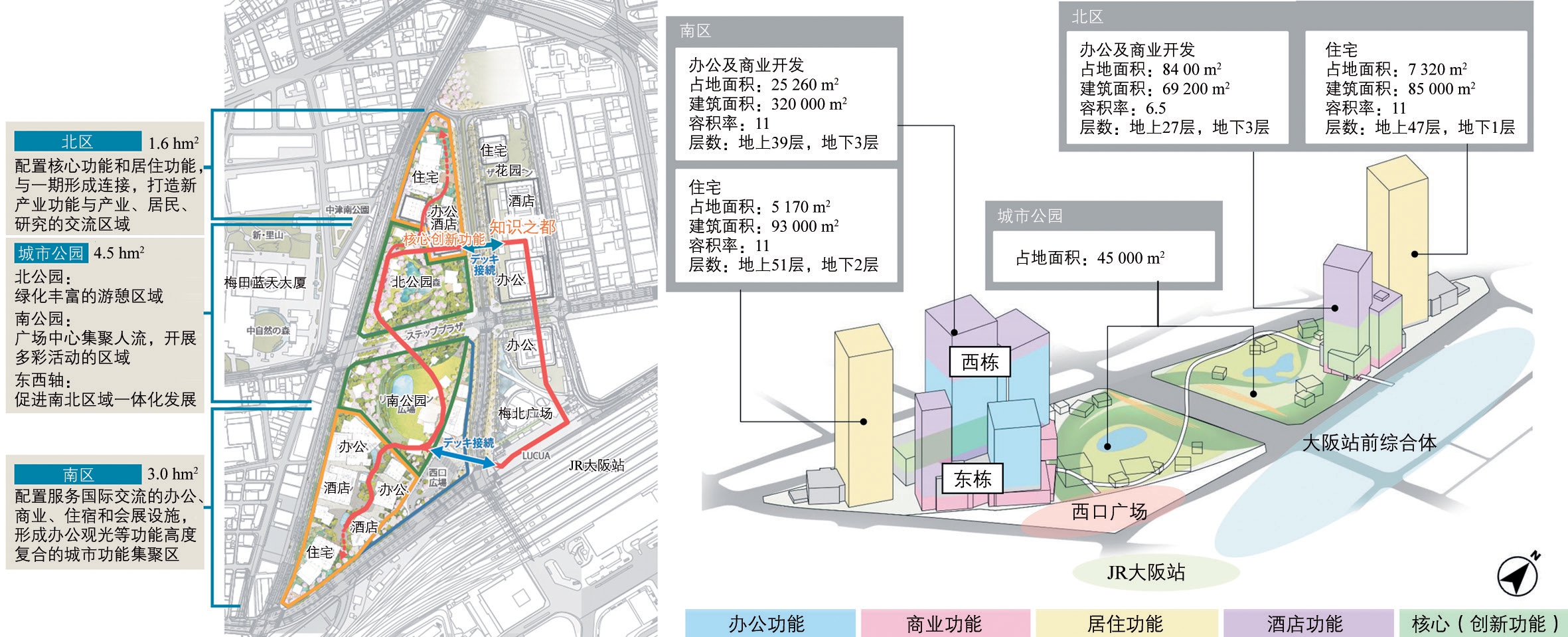

大阪站北地区的开发建设分两期进行,先行开发的一期项目是大阪站前综合体,占地7 hm2,已于2011 年建设完成;二期项目占地17 hm2,尚在规划建设中,预计于2024 年夏天投入运营。大阪站前综合体包括3 个地块,共建设A 座、B 座和C 座三栋办公楼以及一栋以公寓和住宅为主的物业,建筑面积共计56.8 万m2(图1)。综合体通过天桥与大阪站“无缝衔接”,对原本被割裂的城市空间进行整合,形成大阪—梅田枢纽区域新的活力中心,成为促进城市功能提升的重要空间载体[2]。知识之都是这一综合体的核心项目[3](图2)。

图1 大阪站北地区开发建设情况

资料来源:作者根据卫星照片绘制

图2 日本大阪站北地区站前综合体的建筑功能

资料来源:作者根据参考文献[3]绘制

1.1 知识之都项目的背景和价值

知识之都是通过新技术探索未来城市发展模式的项目,关键词是“未来空间”[1]。这一项目之所以受到重视,主要缘于其是基于大阪市未来发展预期作出的战略选择。

日本及大阪在未来发展建设中面临着多重挑战:一是面对新兴国家的崛起和国际竞争,日本需要增强国际竞争力;二是随着知识经济的发展,产业链附加价值的来源从“有形资产”转向“无形资产”,日本及关西地区需要应对知识经济带来的新挑战;三是针对当前全球经济减速、原油原材料价格暴涨和汇率急剧变化等商业风险,日本及关西地区需要形成能应对经济不确定性的发展对策和新发展模式;四是应对“少子高龄化”与劳动人口减少的问题,日本及关西地区需要进一步刺激生产、消费和城市活力;五是针对东京“一心独大”造成的区域发展不平衡,关西地区及大阪需要改变并走出生产增长率偏低的困境。

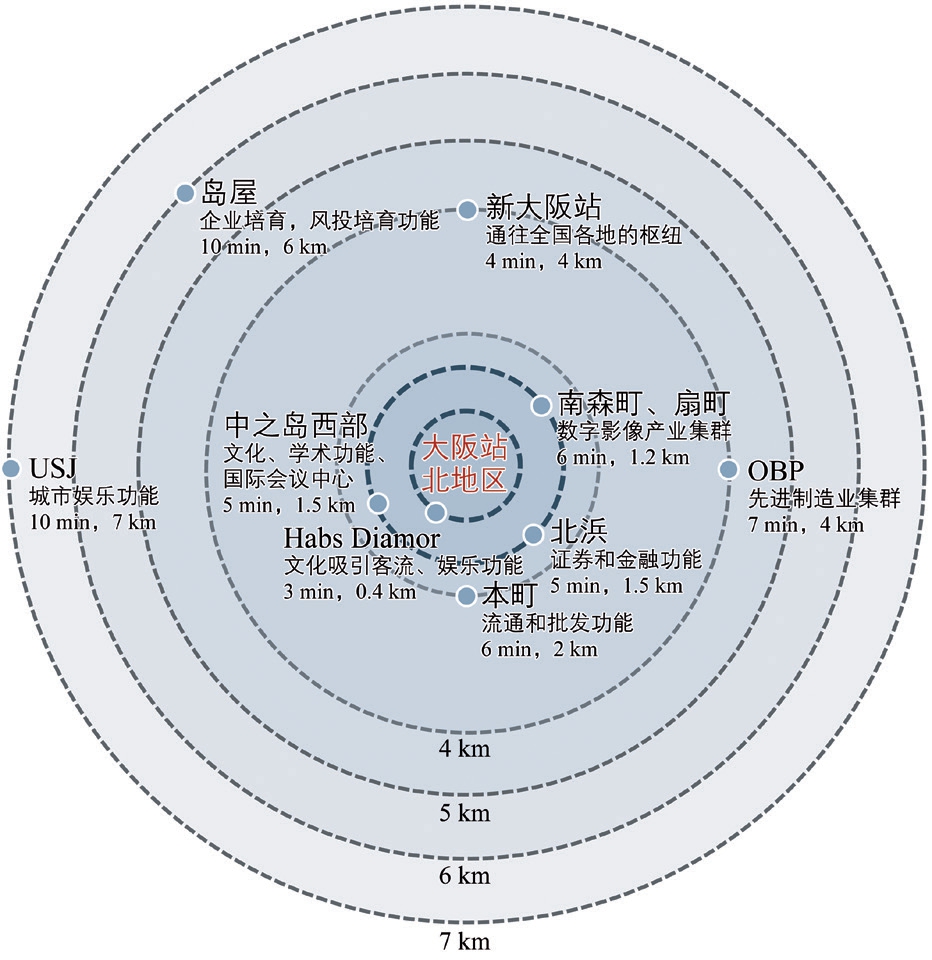

而大阪知识之都项目所处的关西地区具有优越的创新发展潜力。一是关西地区有很多高校和研究机构,为开展知识性的创新活动提供了有利条件;二是该地区产业结构完善,形成了以中小企业为主的特色产业集群,在制造业方面具有很高潜力,能够作为支撑创新发展的产业基础;三是该地区交通系统发达,交通便利。大阪站北地区临近日本西部最大的综合交通枢纽大阪站,每日交通换乘人次达250 万;从该站出发,利用轨道出行,10 分钟可到达各种企业机构集聚的办公区和会议中心等公共设施,40 分钟可达关西机场[4]。

1.2 知识之都的创新模式与空间布局

在这一背景下,作为“发展起爆剂”的大阪站前综合体容纳了较多创新功能,知识之都应运而生。知识之都建筑面积8.8 万m2,其创新之处在于将火车站综合交通枢纽地区作为面向未来的混合功能中心来打造——通过置入共享工作办公室、共享会议室以及品牌产品体验馆等新的功能业态和服务设施,将体验性商业作为综合体的重要功能,从而探索工作和生活方式的创新趋势。

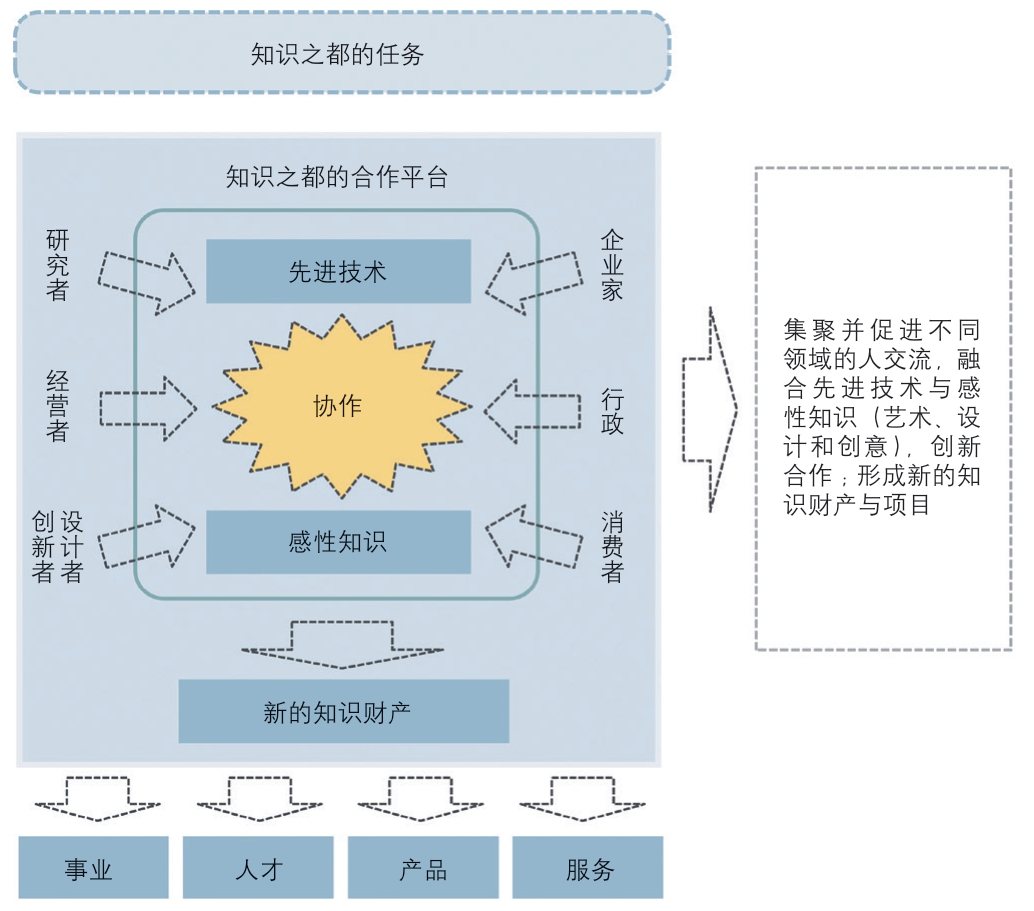

知识之都被称为“知识节点”(知の拠点)、“交流型新事业创造节点”或“城市中心型知识创新节点”等,是不仅包括科学技术研发功能,也与经济、产业、文化、生活方式等广大领域内容结合,并进行复合化、持续性创新的场所。其主要有以下特征:一是多样人群和组织的集聚,即多样性;二是多种知识相互交流,形成叠加效应,即融合性和正向外部效应;三是多样知识不断流动,即流动性[3]。

知识之都的创新模式包括产业、地域特色、研发、生活质量四大部分,共计11 个子项、16 个小项,以机器人技术为首,还涉及信息技术、健康医疗、纳米技术、生物、环境、光技术等尖端科学技术。知识之都将以上高潜力领域的大学和企业等资源集聚在关西地区,并集中研究人员、创新者、企业家和消费者于此交流,从而创造新的价值[5]60。

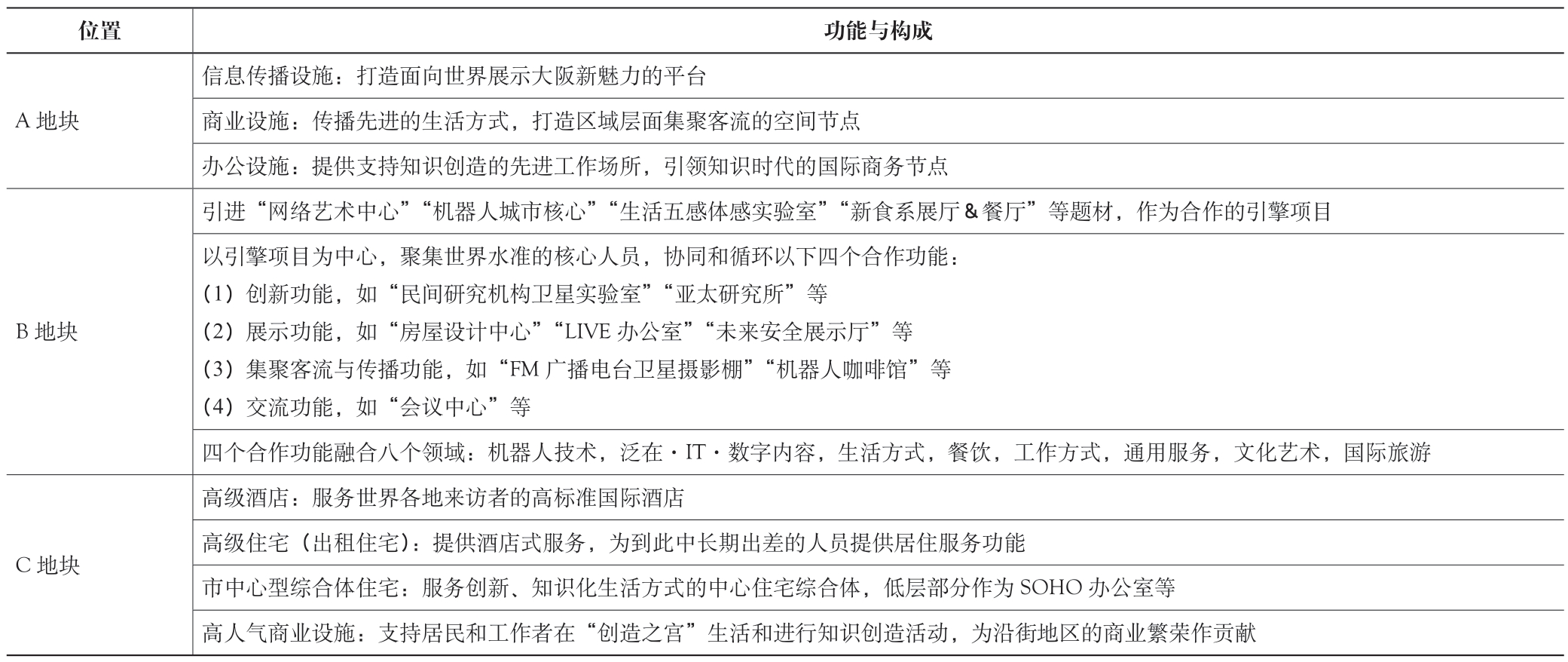

在空间布局方面,知识之都的核心功能位于B 地块的B座和C 座办公楼及其裙房部分,涉及四个方面,分别是创新功能,展示功能,集聚客流与传播功能,以及交流功能。另外,展示创新生活方式、提供商业服务的商业空间节点位于A地块;为创新人群提供配套服务的居住功能位于C地块,从而形成面向创新活动的完整功能组织和整体空间载体[5-6](表1)。

表1 大阪站前综合体的功能构成

资料来源:作者根据参考文献[5]绘制

1.3 知识之都的实施效果

2013 年,以知识之都为创新点的大阪站前综合体建成完工并投入使用,实施效果较好,成为该区域的标志性建筑。

在商业开发方面,知识之都开业第一周的客流量就超过700 万人次,2013—2015 年开业三年间吸引客流超过1.5 亿人次,商业效果显著[7]。在科研创新方面,知识之都通过提供共享办公室、沙龙、共享会议室、展示空间等完善的服务,吸引了松下、日本电报电话公司、三得利、东京大学研究生院等企业和研发机构进驻;同时还吸引了包括大阪大学、庆应大学等四所大学在知识之都设置分校区(satellite campus)。在这一项目的开发过程中,大阪市利用城市更新契机实现了促进大学回归城市中心的目标[8]。

知识之都最具特色的空间是跨界融合大学、科研机构、企业和商铺等不同功能和业态形成的“未来生活样板间”,提供了面向市民的展示和体验平台。例如:奔驰汽车与咖啡品牌合作形成的汽车展示主题的咖啡店;近畿大学水产研究所开设的水产海鲜店在提供特色餐饮的同时,展示渔业科技知识;乐敦药业的旬毂旬菜餐厅结合了医药康养、生态种植和绿色餐饮;面向大众的世界第一研究所则是具有交互特征的新技术体验项目等(图3)。总体上,良好的开发效果坚定了大阪市对这一项目的信心,大阪站北地区二期开发时还提出建设“世界领先的创新中心”的目标构想[9]25。

图3 知识之都的建筑功能

资料来源:参考文献[6]

2 大阪站前综合体及知识之都的创新街区特质

2.1 大阪站前综合体及知识之都的创新街区内涵

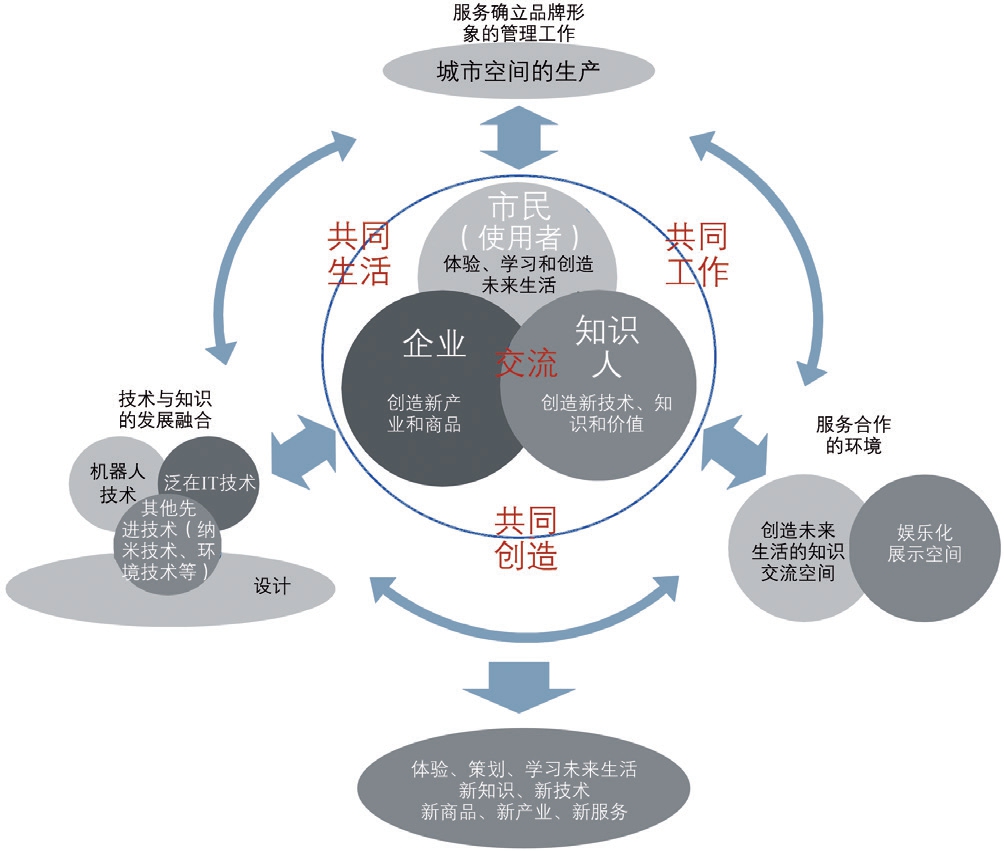

知识之都提出将感性知识与先进技术融合以创造新价值。不仅强调世界顶尖的技术创新人员和机构的进驻,以进行专业化的创新活动;也重视普通居民的参与,以形成开放的交流场所和面向所有人的创新环境[5,8,10](图4)。知识之都的这一理念十分符合当前创新街区的建设理念和发展趋势。

图4 知识之都的创新组织概念

资料来源:作者根据参考文献[5]绘制

创新街区由卡兹和瓦格纳(Katz &Wagner)于2014 年提出,其核心内容是设计容纳科技创新活动的街区,为创新人群设计“自发”的互动机会[11]。邓智团总结创新街区包括以下四大特质,一是位于城市中心的空间区位,二是汇聚了大学、技术企业、研发机构等创新资源,三是具有高强度、复杂、文化丰富的城区特质,四是具备完备的公共交通和网络资源等基础设施[12]87-88。

知识之都具备上述四大条件,符合创新街区的基本特征。第一,知识之都位于大阪市中心地区;第二,这一地区虽然本身不是大学或科技园区,但集聚了大量的科研机构和创新人员,设置了多所大学的分校区,并依托轨道交通集聚和统筹了更大尺度的创新资源;第三,该区域人口集聚,文化资源丰富;第四,这一区域共有JR、阪急、阪神等新干线和御堂筋线、四桥线等城市地铁共7 条轨道线路,汇聚了7个站点,每天的人流量约为230 万人次左右,是重要的轨道交通枢纽。

2.2 大阪站前综合体及知识之都的创新街区特点

大阪站前综合体位于城市中心,具有高强度开发的综合体形态,并依托综合交通枢纽站点和轨道网络在更大尺度上综合统筹各类创新产业资源,形成了与既有创新街区内涵一致但功能和形态不同的独特模式。

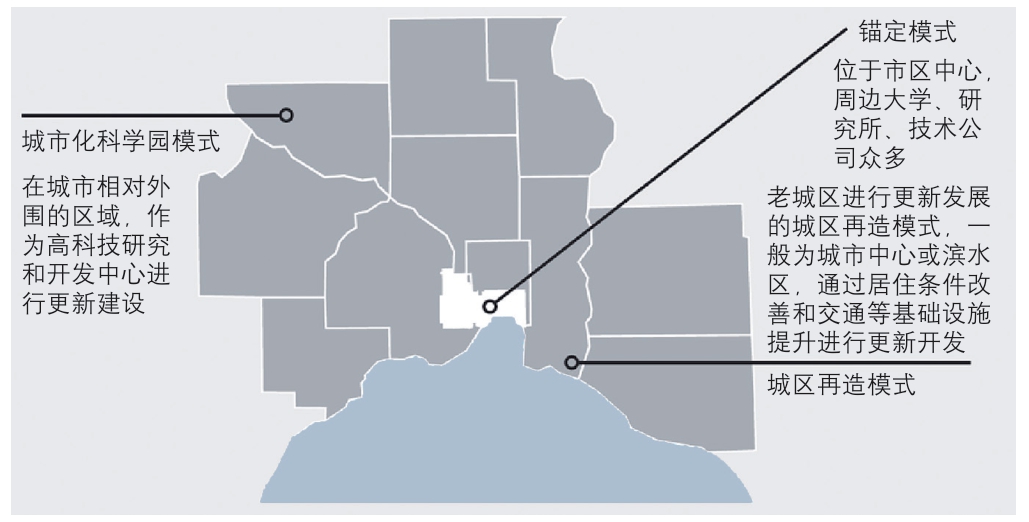

在创新街区的内涵界定上,卡兹和瓦格纳将创新街区分为三种模式:一是位于城市中心依托大学等学术资源的锚定模式(anchor plus model),如波士顿肯德尔广场,周边往往布局大量的大学、研究所、技术公司;二是老城区进行更新发展的城区再造模式(re-imagined urban areas model),通过居住条件的改善和交通等基础设施的建设,将老城区发展成为具有创新特征的城市中心;三是依托原有科技园区创新发展的城市化科学园模式(urbanized science park model),该模式一般位于城市相对外围的区域,将原有科技园区作为高科技研究和开发中心,进行高强度的城市更新开发建设[11](图5)。

图5 创新街区的三种模式

资料来源:参考文献[11]

大阪站前综合体的开发接近于第一种类型,即锚定模式,但与肯德尔广场等典型锚定模式有所不同。

首先,知识之都具有更强的锚定区位条件。从大阪府和大阪市的发展战略来看,大阪站北地区不仅作为“关西地区再次发展的起爆剂”,在整个东北亚地区也是具有重要竞争力的节点。综合体位于关西地区区域中心城市的中心区位,且位于火车站综合交通枢纽地区,区位条件极为优越。较之于一般创新街区依托的城市中心,知识之都处于辐射力更强的城市中心区位。

其次,知识之都具有更强的更新动力。亚洲大城市普遍人口较多,且城市中地区开发强度较高。大阪站北地区作为大阪城市中心最后一块高品质开发用地,依托铁路仓储区进行改造,这一区域的更新具有更强的动力和更光明的前景。

最后,与部分创新园区依托原有科技园区进行更新改造不同,知识之都不是传统的集聚研发机构或技术企业的科学园区,大阪站北地区依托其优越的区位和交通条件,可以在更大尺度上整合科技企业和高校等研发资源,具有更强的资源统筹能力。

3 大阪站前综合体及知识之都的创新街区模式解读

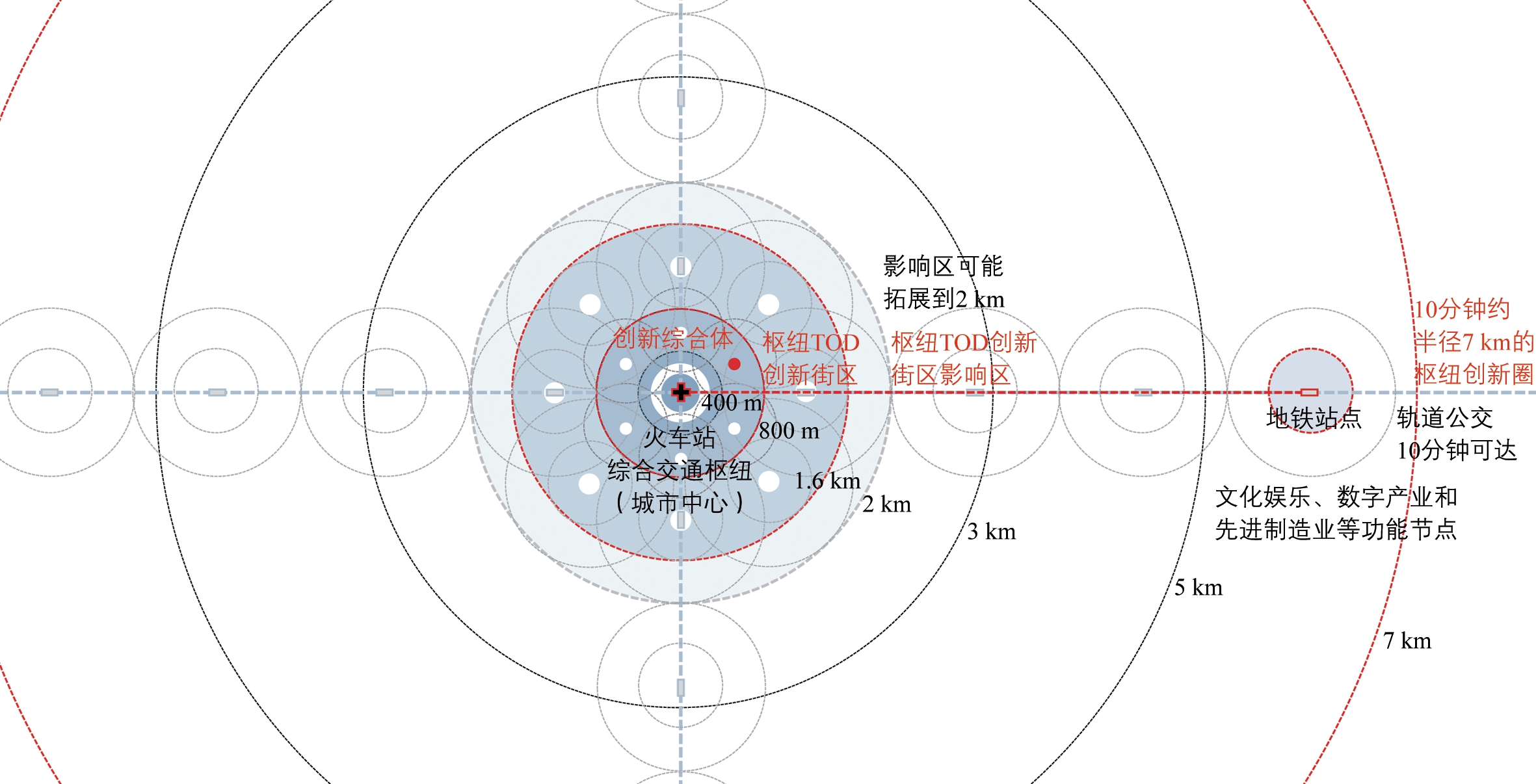

知识之都具有创新街区的特点,但在结构尺度、功能组织和空间形态等方面表现出其独有性,形成了城市中心高强度开发地区的创新街区空间组织模式。这一模式可以被总结为依托大城市中心和综合交通枢纽而形成的,功能更集聚、开发强度更高、影响区域更大的枢纽地区创新街区模式。此种创新街区不仅关注街区本身,还包括更大尺度上的资源整合形成的多层次复合结构,包括三个层次的空间组织特征:一是城市层面创新资源统筹范围的扩大,形成了综合交通枢纽站点10 分钟范围的枢纽创新圈;二是街区层面创新街区空间形态的变化,形成了高强度开发地区半径800 m 步行尺度范围内的TOD 创新街区;三是建筑层面创新功能垂直方向的集聚,以综合体为载体进行创新要素集聚的综合体创新核(图6)。

图6 枢纽地区创新街区模式

资料来源:作者绘制

3.1 枢纽创新圈的资源统筹

创新研发人群喜好低碳健康的生活方式,重视慢行交通及利用轨道公交出行,创新街区的空间组织往往与TOD 模式相结合[11]。例如:肯德尔广场的创新街区是依托轨道站点在半径1.6 km、步行20 分钟距离构建创新圈的空间尺度;多伦多滨水区同样依托轨道站点形成了智慧化的创新街区建设探索。与之不同,知识之都位于西日本地区最大规模的综合交通枢纽大阪站周边,出行便利,这使得其创新街区建设与肯德尔广场和多伦多滨水区相比,具有在更大尺度上统筹创新资源的能力。

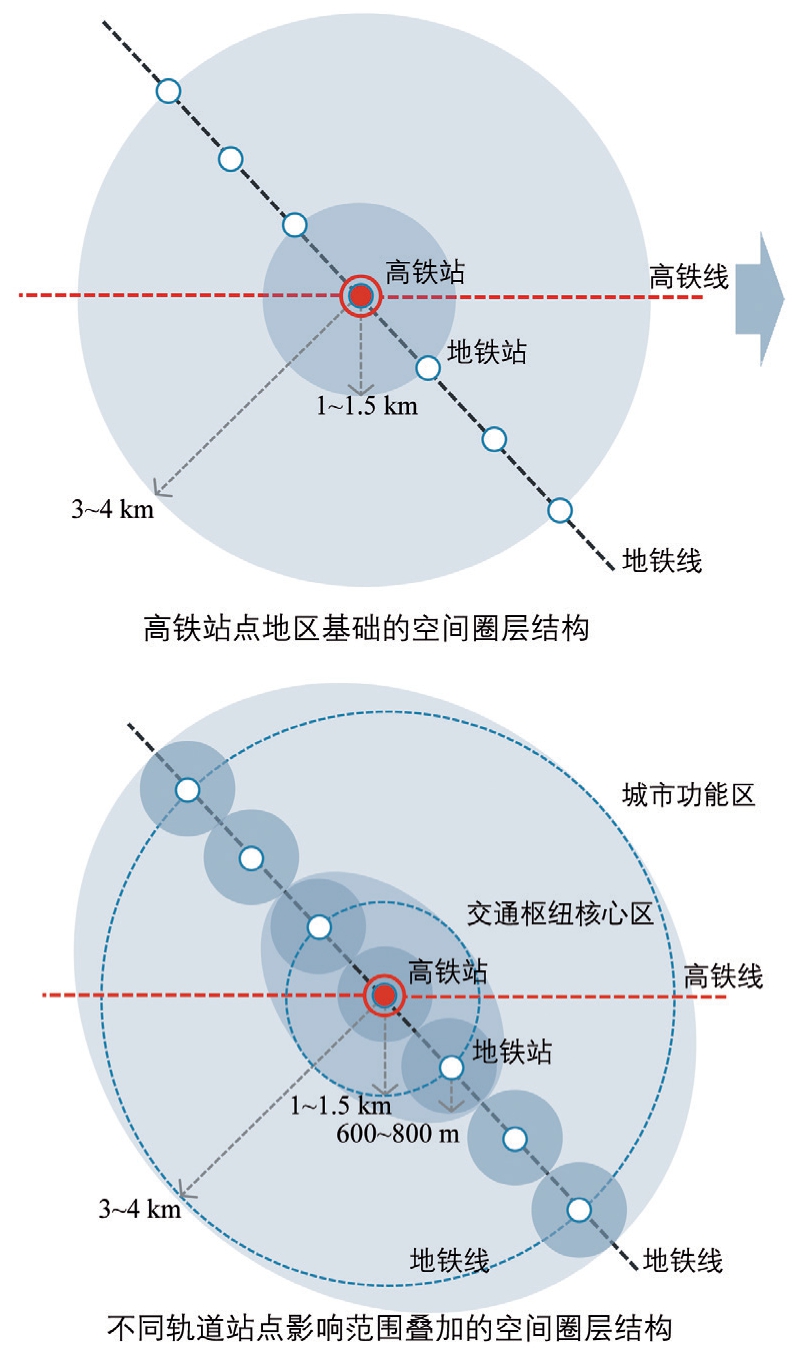

相较于一般城市轨道站点TOD 规划中半径600~800 m的圈层尺度,依托铁路火车站或高铁站的综合交通枢纽影响范围往往更大。当前,针对火车站地区圈层化功能模式的研究多针对高铁站开展,如王兰认为高铁站点地区分为1~1.5 km 内的交通枢纽核心区和3~4 km 的城市功能区两个圈层,核心区包括交通服务和依托交通枢纽的核心功能,区域性资源在交通枢纽核心区和城市功能区均有可能设置[13](图7)。

图7 高铁站点地区的空间圈层结构

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

部分针对高铁枢纽地区开展的规划设计实践也提出了类似理念,探索5 km 创新圈与高铁站点综合交通枢纽支撑条件的结合。如广州西塱综合交通枢纽的规划设计提出公交导向型社区(TOC:Transit Oriented Community)的生态圈概念,划分轨道辐射圈、智慧生态圈、人文生活圈三个圈层。其中,轨道辐射圈是指连接枢纽周边半径5 km 的片区,此辐射圈内通过公交绿色出行,吸引广佛沿线和天河CBD 的人流和现金流,并将其集聚于广州西门户[14]。杭州针对创新城市的研究也提出依托学校或大型公司为创新核,中小企业和创新人才集聚在创新核5 km 范围内的创新圈,并提出面向全球的创新功能需要以高速铁路等交通设施为基本条件[15]。

知识之都的交通区位特征在于这一项目位于大阪站综合交通枢纽周边,交通条件优越,但这一站点并非新干线的高铁站。大阪市内唯一的高铁站是位于大阪站北侧的新大阪站,距离大阪站4 km,约4 分钟轨道车程。两个站点虽然交通时间不长,但距离不近。这使得知识之都的创新圈规划难以直接借用高铁站的功能圈层划分理论和高铁创新圈组织的经验。不过,知识之都在构建创新圈方面的规划设想与高铁创新圈模式尺度相近,前者模式可以类比后者。

从知识之都的相关规划来看,知识之都依托大阪站的优越交通条件,结合新大阪站高铁站点具有的辅助交通出行价值,在其规划建设中充分利用了综合交通枢纽的便利性,并基于城市轨道网络和城市道路交通体系,在约半径7 km 尺度上形成了“10 分钟功能整合圈”①需要注意的是,此处的10 分钟是依托各类轨道公交出行的时间尺度,而非步行尺度。[16],此圈可被理解为创新圈。实际上该圈的构建已经形成了面向大阪甚至整个关西地区构建创新中心的意图。

大阪知识之都的半径7 km 的10 分钟创新圈,表现出与以高铁站点为中心的综合交通枢纽5 km 创新圈相似的目的和模式,使之将综合交通枢纽站点地区TOD 规划与大尺度创新圈两种空间模型的特征结合起来,发挥了在更大尺度上统筹创新资源的作用,整合了交通枢纽、文化娱乐、会展经济、金融办公、数字产业和先进制造业等功能(图8)。

图8 知识之都的10 分钟功能整合圈

资料来源:作者根据参考文献[16]绘制

3.2 TOD 创新街区的空间组织

在街区层面,结合TOD 模式,瓦格纳等将创新街区分为三个圈层:研究活动大部分集聚在步行5 分钟、半径400 m范围内,软件产业集聚在步行10 分钟、半径800 m 范围内,知识共享社区则以步行20 分钟、半径1.6 km 为界[17]。雄安站枢纽片区也提出了枢纽核心区、高铁经济区和城市配套区的圈层划分结构,以及半径1.5 km 左右的范围,这一结构同样强调与创新产业的结合[18]。总体上,无论是城市一般区位还是综合交通枢纽地区的创新街区,布局均基本符合TOD模式的半径400 m、800 m 和1.6 km 的圈层结构[19]。从具体布局可以看出,半径800 m 内为TOD 创新街区,布局相对核心的功能;半径1.6 km 内为TOD 创新街区影响区,布置配套功能。结合无人驾驶和共享自行车等新技术的支撑,TOD 创新街区影响区1.6 km 的尺度可以扩大到2 km 左右。

由于现实开发条件的限制,大阪站北地区整体开发范围位于大阪站半径800 m 范围内,基本符合依托TOD 模式进行创新街区建设的条件。TOD 模式的街区特征更多集中在大阪站北地区二期规划建设的方案中。这一方案重视高强度开发与公共开放空间的结合,规划的公园绿地和公共空间的占比较高,通过高品质公共空间的设计来促进创新人员的交流和创造性活动的开展。二期规划以“共同创新”为核心理念,提出七项策略,包括活用大数据、市民共创俱乐部、共创社区、未来创新博物馆、全球生态体系网络、新教育计划以及创新事业管理;以及12 项具体功能,包括下一代媒体、数字定制、治愈与抗疲劳、下一代健康保健、运动健美、城市农场、智慧城市与建筑、下一代医疗器械、参与型药物发现、数字娱乐、人机共生、新教育[20]。

规划设计方案结合了高品质的空间环境与创新功能,设置了承载不同功能的“共创盒子”(cube)的概念,使二期建设成为知识之都创新功能的进一步发展与延伸[21-22](图9)。综合体内外部的空间组织均体现出服务创新活动的流动和交互特征,对人性需求与智慧创新如何融合进行了空间探索。

图9 大阪站北地区二期用地的开发设想

资料来源:参考文献[21-22]

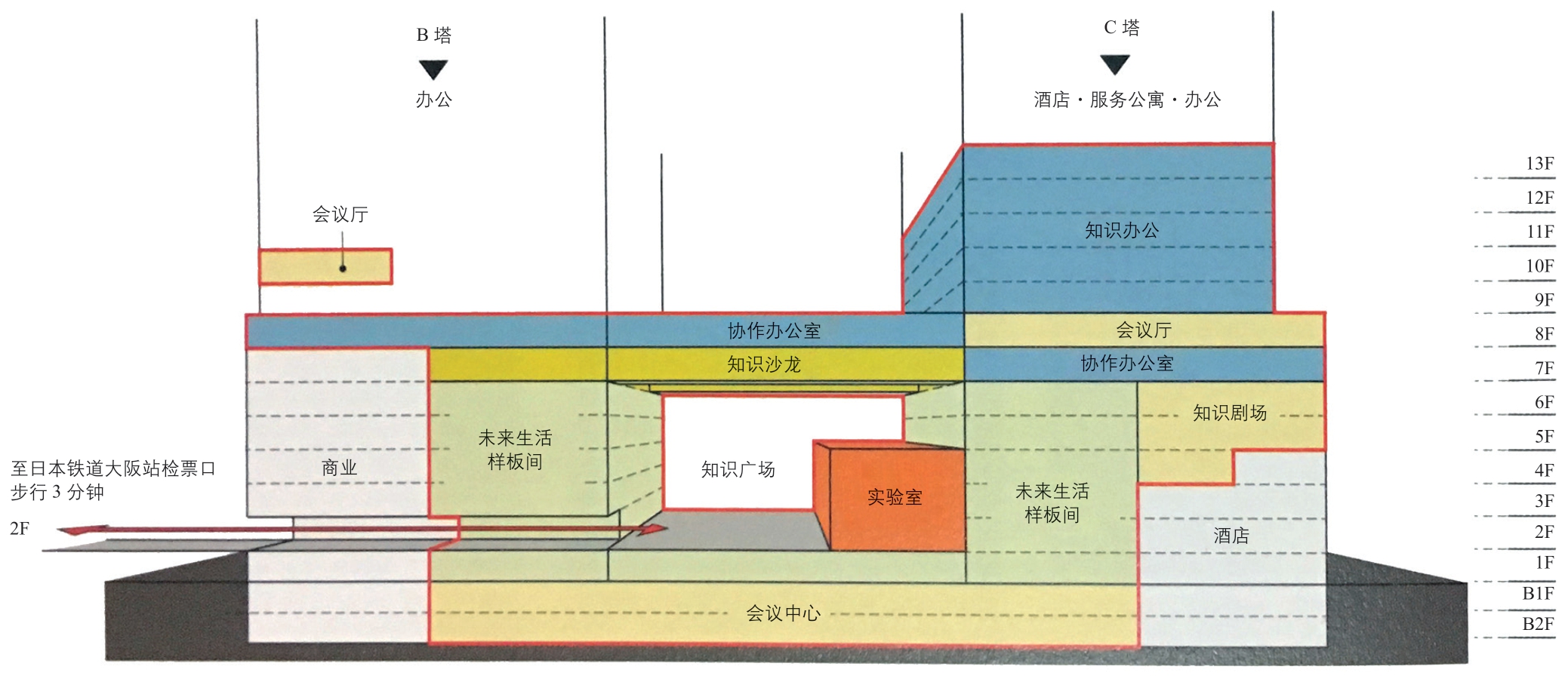

3.3 创新核综合体的功能集聚

知识之都的功能分为三部分,即核心功能(创新和交流功能)、辅助功能和作为街区的复合功能①“核心功能”是指研究人员、技术人员、创作者、用户等进行知识交流、合作创造、传播新商品和服务的功能,主要包括开放实验室、工作室、高校、企业研究所、未来展厅、风投办公室、研讨会议室、交流沙龙、新闻中心等。“辅助功能”是指会客交流、信息传播、人才培养等服务“核心功能”的附带功能,包括多功能展示设施、会议厅、媒体办公室、相关企业办公室(企划开发、海外事业部门等)、教育机构(语言、设计、信息技术)、相关领域的销售店铺、信息中心和高水平信息通信基础设施等。“街区复合功能”是指支持核心功能和辅助功能的综合功能,包括高品质的景观环境、品牌形象、文化、娱乐、购物、住宿功能、居住功能等。通过综合的功能组织,形成服务国际知识交流和创新的街区空间形态。。项目不仅重视创新功能,也重视其作为街区的城市服务功能。与肯德尔广场强调步行尺度和街区环境不同,知识之都的各类创新功能在综合体的建筑单体内形成了紧凑的垂直组织和一体开发,这种空间组织模式更适用于亚洲地区高强度开发的城市中心综合体。

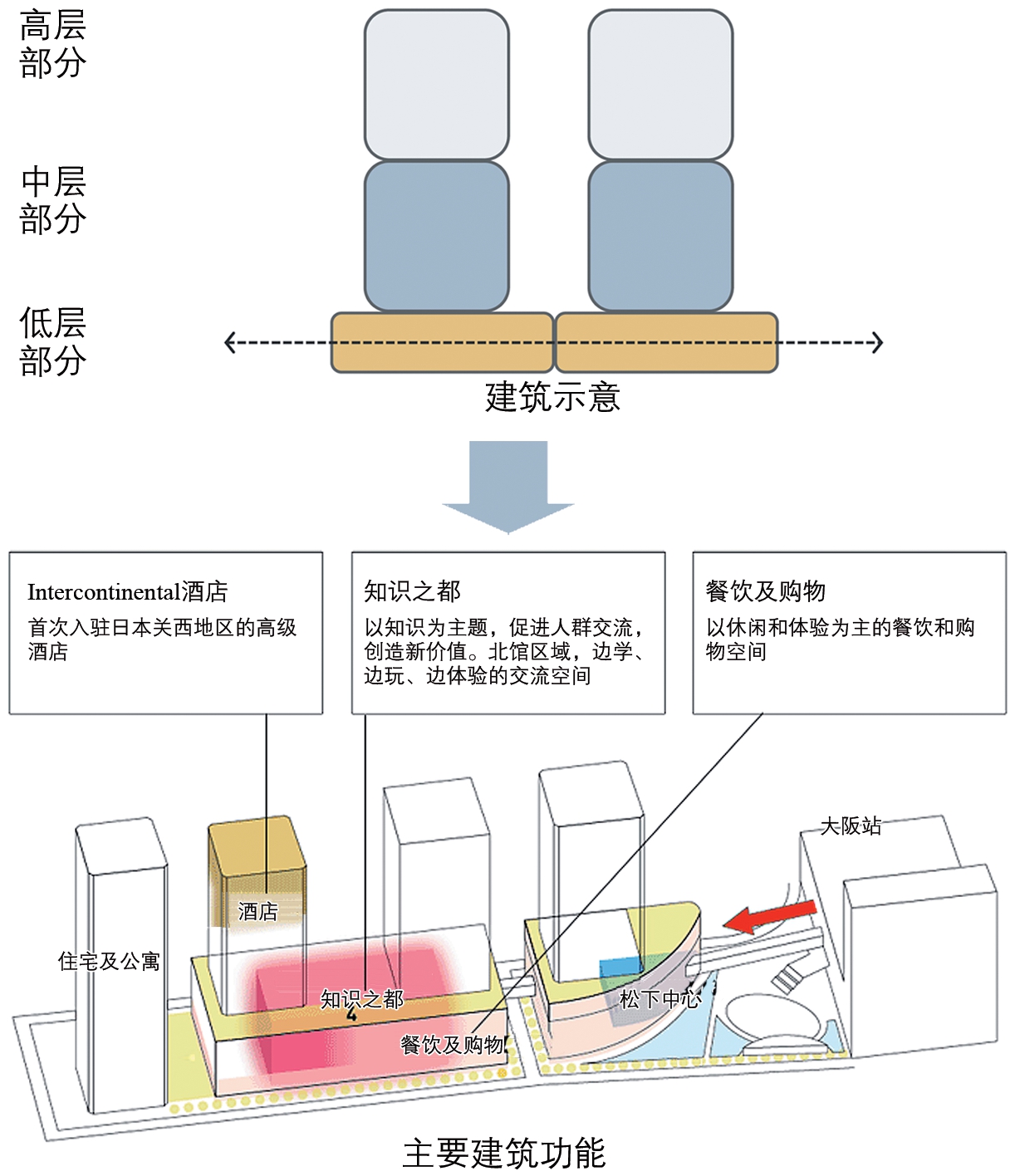

大阪站前综合体内部形成的、组织各功能的垂直分层特征如下。低层部分以展示前沿产品为中心,将访客关心热点的文化设施集聚在知识广场,并与餐厅、品牌店、旅游信息中心等设施复合利用,提升人气;中层部分设置研究设施、实验室、联合研究生院、设计学校、研讨会议室、会议厅等具有核心功能的交流设施;中高层部分集聚与知识之都核心功能相关的企业办公室、学校和酒店等综合功能[16,23](图10)。

图10 知识之都的垂直街区特征

资料来源:参考文献[16,23]

总体上,知识之都的核心空间为大阪站前综合体B 塔和C 塔之间巨大的中庭空间——知识广场,主要的体验、展示和休闲功能围绕这一共享空间组织各类功能,从而在高强度开发的商业综合体中实现垂直空间的交流和功能的共享。

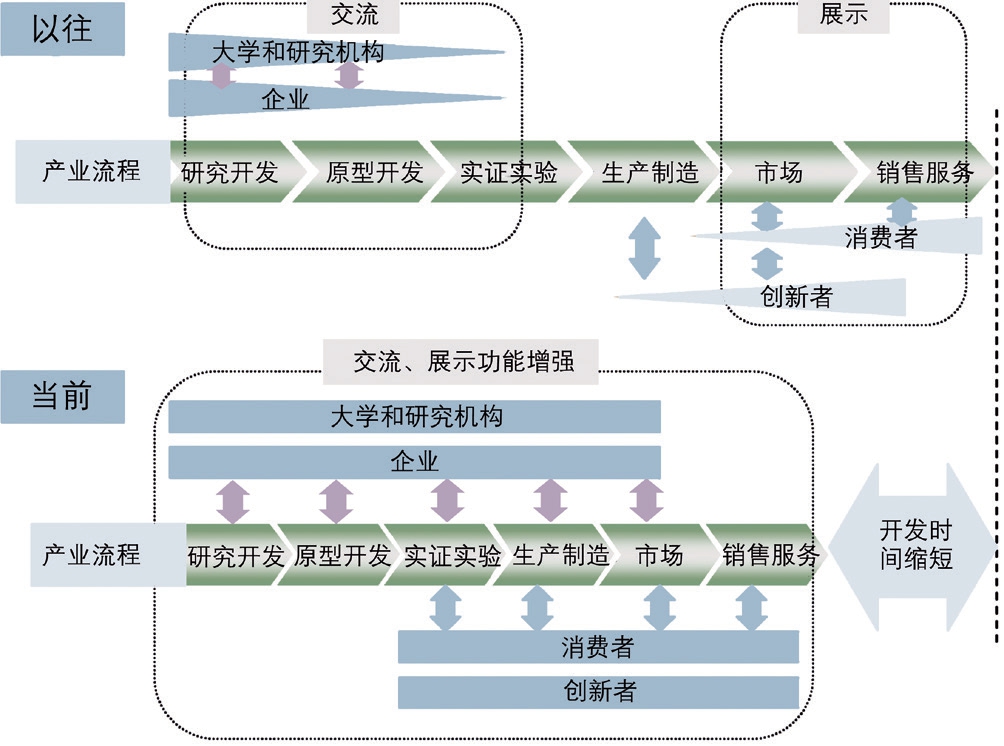

与部分创新街区侧重于服务创新链条相对前端的创新研发活动需求不同,知识之都作为位于城市核心区位商业综合体的一部分,更加重视整个创新链条的紧凑组织,特别是链条后端的产品展示和大众体验。综合交通枢纽的客流量大,且可以在较大范围上综合统筹产业资源,因此知识之都更加强调混合人群中的使用者,而不仅仅是创新人群的小群体本身,以促进使用者、游客与核心创新阶层通过共享空间和产品体验形成接触和交流,充分发挥创新人群作为核心人群的催化和影响作用。知识之都的重要目标是在较为紧凑的空间内,通过一体化混合交流与展示功能,使产业研发、生产和消费形成更紧密的链条,以进行功能组织和业态布局,缩短研发周期,促进人员交流,实现价值创造。总体上,知识之都的功能组织强调创新活动与生活体验两方面的结合(图11)。

图11 知识之都的产业链条缩减示意图

资料来源:参考文献[16]

知识之都强调人群的混合以及技术企业、市民与创新人群的融合,从而形成共同工作、共同生活和共同创造的理想模式,主要包括三方面的内容[16]:一是将知识之都作为创新容器,重视利用先进技术创造未来生活方式和产业产品,并使之结合;二是将知识之都作为交流载体,使之成为促进研究人员、企业家、市民(用户)、观光客等相互交流,并共同创造新知识、新价值和新商品的空间;三是将知识之都作为创业平台,使之成为从计划到运营的全过程中均可进行综合策划、创造新品牌形象的场所(图12)。

图12 知识之都的人群组织概念

资料来源:参考文献[16]

4 结语

城市创新空间逐步从园区走出来,回归人性化的街道和社区已成为趋势[24]。但从相关实践案例来看,由于建设条件存在差异,不同的创新街区建设形态也存在差异。创新街区的研究虽然包括城市中心锚定模式的分类,但是缺少对特大城市核心区创新街区的案例研究。与城市一般站点周边地区的TOD 开发或创新街区实践相比,大阪站前综合体知识之都这一案例十分独特,其创新功能不仅体现在街区本身,还体现在形成的多层次复合结构,涉及出行10 分钟、影响数公里范围的综合交通枢纽创新圈,半径800 m 的TOD 创新街区以及作为创新核心的建筑综合体等多个尺度。

作为枢纽地区的锚定创新街区模式,大阪站前综合体知识之都既代表了城市中心地区依托综合交通枢纽站点形成的TOD 规划建设的新模式,也形成了高强度开发条件下创新街区空间组织的新形态,还为城市商业综合体、商务中心CBD、智慧城市等多种模式思考面向未来的转型发展提供了新思路。这种独特的模式能够为中国城市条件近似的高强度开发建设的综合交通枢纽和城市核心地区创新发展提供借鉴,值得持续跟踪和进一步研究解读。

匿名审稿专家对本文提出了非常宝贵的建议,特此致谢!

[1] 関西経済連合会.始動——北梅田ナレッジ キャピタル[J].経済人,2005(11): 2-5.

[2] 吴亮,陆伟,张姗姗.“站城一体开发”模式下轨道交通枢纽公共空间系统构成与特征——以大阪—梅田枢纽为例[J].新建筑,2017(6): 142-146.

[3] 冈田耕治.Grand Front 大阪,日本大阪[J].世界建筑导报,2019(3): 75-77.

[4] 经济产业省近畿经济产业局.本物を活かした地域づくりの推進方策に関する調査——関西における「知の拠点」の形成と人材交流·育成の方策について[R/OL].(2009-03)[2020-02-20].http://www.mlit.go.jp/common/000054394.pdf.

[5] 経済産業省近畿経済産業局.本物を活かした地域づくりの推進方策に関する調査——大阪駅北地区(主に先行開発区域)をモデルとした イノベーション創出機能の実証的考察[R/OL].(2009-03)[2020-05-13].http://www.mlit.go.jp/common/000054400.pdf.

[6] 日建设计站城一体开发研究会.站城一体开发2——TOD46 的魅力[M].日建设计站城一体开发研究会,译.沈阳: 辽宁科学技术出版社,2019.

[7] ナレッジキャピタル2013 年4 月26 日(金)開業[EB/OL].(2013-03-21)[2019-09-13].https://www.orix-realestate.co.jp/news/pdf/press_130422.pdf.

[8] 荒木敏.大阪市におけるイノベーションを促進するまちづくり[R/OL].(2019-03-20)[2020-02-20].http://www.mlit.go.jp/common/001279934.pdf.

[9] 大阪市.うめきたのまちづくり[R/OL].(2016-12-01)[2020-02-20].https://www.soumu.go.jp/main_content/000454882.pdf.

[10] 刘泉,钱征寒,黄丁芳,等.美第奇效应与触发未知创新的智慧社区[J].城市发展研究,2020(8): 105-113.

[11] KATZ B,WAGNER J.The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America[R].Washington: Brookings Institution,2014.

[12] 邓智团.卓越城市、创新街区[M].上海: 上海社会科学院出版社,2018.

[13] 王兰.高铁新城规划与开发研究[M].上海: 同济大学出版社,2016.

[14] 多维城市.第四代枢纽赏析——台湾高雄、深圳西丽、广州西朗、杭州西站[EB/OL].(2020-03-14)[2020-05-04].https://mp.weixin.qq.com/s/2GTU0Pm8ixxcALR7VG4CKQ.

[15] 郑德高,孙娟,马璇,等.知识—创新时代的城市远景战略规划——以杭州2050 为例[J].城市规划,2019(9): 43-52.

[16] ナレッジ·キャピタル企画委員会.「ナレッジ·キャピタル構想」に向けての提言——未来の生活を、ともに知り、学び、創るまち[R].2005.

[17] WAGNER J,KATZ B,OSHA T.The evolution of innovation districts: the new geography of global innovation[R].New York: The Global Institute on Innovation Districts,2019.

[18] 河北雄安新区雄安站枢纽片区控制性详细规划[Z].2020.

[19] 刘泉.TOD 地区规划圈层结构划分的影响要素[J].国际城市规划,2017(5): 67-74.DOI: 10.22217/upi.2016.030.

[20] UR 都市機構西日本支社.うめきた2 期地区開発事業者募集における開発事業者の決定について[R].2018.

[21] 大阪府住宅まちづくり部,大阪市都市計画局.グランドデザイン 大阪[R/OL].(2019-09-19)[2020-03-25].http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/granddesign/.

[22] 「(仮称)うめきた2 期地区開発事業」始動[EB/OL].(2020-03-25)[2020-05-07].https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200325_umekita2.pdf.

[23] Grand Front Osaka 设施指南[EB/OL].[2020-05-06].https://www.grandfront-osaka.jp/multilingulal/kantai/#.

[24] 王缉慈.创新的空间——产业集群与区域发展(修订版)[M].北京: 科学出版社,2019.