城市已经成为人类经济活动和社会的中心。快速城市化给城市公共设施建设带来巨大压力。城市政府在城市建设方面的压力体现在增量和存量两个方面。一方面,城市在不断扩张中需要新建大量的基础设施;另一方面,城市已有的公共设施也需要不断维护和更新,使其更好地发挥其功能。此外,人口老龄化、气候变化等问题日益严峻,也需要城市在基础设施建设和更新方面给予回应。

根据世界银行 2019 年10 月的数据,到2030 年,全球基础设施投资需求将超过90 万亿美元。如何实现城市基础设施建设领域融资的可持续,是摆在世界各国城市政府面前的一个挑战。基础设施融资有三个特点:一是投资规模大;二是资金支付集中在项目前期;三是投资回收周期长[1]。相比于巨大和长周期的基础设施建设的资金需求,城市政府亟须在税、费、转移支付等常规政府收入之外寻求新的融资方式。

对于城市政府而言,土地增值回收是公共基础设施的重要融资途径。作为法律、规划与财政紧密配合的一种政策工具,土地增值回收可以使地方政府或社区重新获得因公共投资和其他政府行为导致土地价值上涨的部分,并将其用于再投资,由此建立起土地价值与公共服务资金的良性循环,提高城市财政的可持续性。近年来,全球越来越多的城市政府开始有意识地利用土地增值回收理念,结合各国的法律和文化背景,形成了一系列政策工具,也有了很多成功案例。土地增值回收与良好的城市治理和规划原则相结合,可以成为政府推进积极的财政、社会和环境成果不可或缺的工具。

本文首先阐述土地增值回收的相关概念与理论,然后对世界各国在土地增值回收方面的政策工具进行总结分类,并对利用土地增值回收为基础设施融资的成功案例进行分析。本文还结合中国实际情况,对如何利用土地增值回收理念来支持中国城市建设提出设想。

1 土地增值回收的概念及原理

土地增值回收(land value capture)是一种手段,用于帮助公共部门重新获得因公共投资和其他政府行为产生的土地价值增值的部分,并将其用于公共部门再投资。土地增值回收概念基于一个简单的原理:公共投资和政府行为导致土地增值的部分应该归公。

土地增值回收包括三个要素或环节:土地增值的产生、土地增值的回收,以及土地增值的使用。土地增值回收的全过程需要法律、规划与财政紧密协调配合。科学合理的规划通过土地资源合理配置来实现土地增值的最大化,健全的法律框架和明晰的产权体系为土地增值的转化和定价提供产权基础,多样化的财政工具则使得土地增值回收得以实现,并以公共投入或公共产品的形式进一步促进土地增值。

1.1 土地增值的原因

土地作为一种生产要素,其价格由土地市场供给和需求决定。短期来看,城市土地的供给弹性很小。对于特定区位的土地,其供给弹性几乎为零。因此,土地价格主要由对土地的需求决定。而土地的需求又来自房地产市场对地上改良物或建筑物的需求。与土地一样,在短期内,土地改良物或建筑物的供给弹性也较小,因此土地的价格(价值)主要由对土地改良物的需求决定。

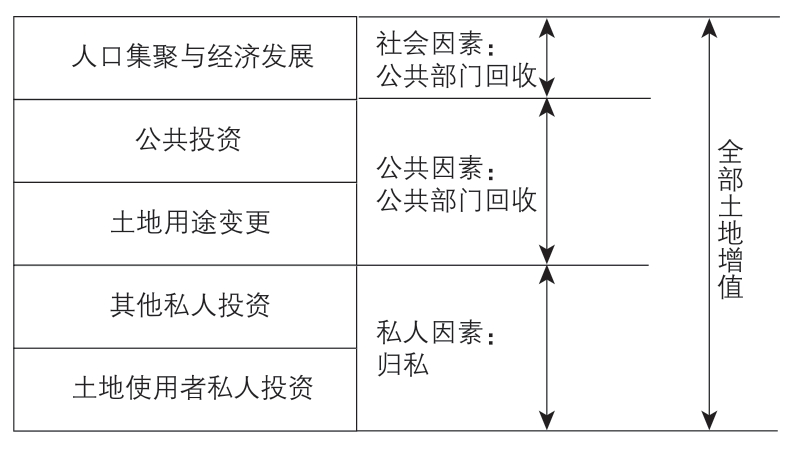

土地增值主要途径可以概括为以下几种[2-3]:一是土地所有者私人投资带来的土地增值;二是土地周围地区私人投资带来的土地增值;三是公共基础设施和公共服务带来的土地增值;四是政府土地利用规划或管制变更带来的土地增值;五是人口增长与经济发展带来的土地增值(图1)。

图1 土地增值因素及归属示意图

资料来源:作者绘制

1.2 土地增值的归属

关于土地增值的原因和归属问题,古典经济家普遍认为地租来自于土地使用者创造的利润,是土地所有者凭借土地所有权的垄断而占有的,是一种不劳而获(unearned)的收益[4]。土地价值增值是全社会带来的,并不是地主的功劳。土地价值的增加应当属于整个社会,而不是属于掌握土地所有权的地主。土地规划变化、人口增长和经济发展带来的土地价值增值的部分应该属于城市全体居民共同所有,即城市财富是由城市集体创造的,应该属于全体居民共有,而非个人私有[5]。这些为土地增值回收提供了理论依据。

根据上文对于土地增值来源的分析可以看到,土地增值在来源上是多样的,既有私人因素,也有公共因素,更有社会因素。因此在土地增值的归属上也应当是公私兼顾的[6]。土地增值回收的主要对象是公共服务、公共投资以及规划变更带来的土地增值。此外,政府还应代表社会来回收人口经济等因素带来的土地增值,以政府支出的方式回馈社会。

2 土地增值回收政策工具的发展趋势及主要类型

2.1 土地增值回收政策工具的起源与发展

土地增值回收的理念起源于19 世纪古典政治经济学的地租理论。古典经济学家提出的土地增值回收方法主要是地价税。1909 年英国《住房与城镇规划诸法》(The Houisng,Town Planning etc.Act 1909)颁布,核心内容之一就是对住宅开发带来的土地增值课税,称为改良税(betterment tax)[7]。改良税随着英国执政党的更迭而几经废立,最终在1985 年彻底废除。取而代之的是1960 年代兴起的在土地契约上附带规划责任(planning obligation)的做法,以及如今的地方基础设施费(community infrastructure levy)。

英国土地增值回收政策的演变可以反映出土地增值回收在理念和工具上的变化。理念上,从对“不劳而获”的土地增值“归公”,逐渐演化为基于弥补土地开发项目带来的基础设施建设成本理念的土地增值“回收”。工具上,房地产税、改良税等税收工具在土地增值回收方面的作用逐步弱化,基于政府与开发者谈判的规划责任,以及基于土地开发权交易的土地增值回收工具正在受到越来越广泛的青睐。

从全球范围来看,基于税收的土地增值回收有着广泛的实践,主要用于满足城市政府日常公共服务的资金需求。随着大型城市建设项目的增多,以及城市存量空间更新需求的增加,土地增值回收工具也出现了很多创新,基于土地开发权交易以及开发责任理念的政策工具越来越受到青睐,而且在不同政策工具的组合应用上也愈发灵活。土地增值回收的形式上,除了以财政收入为主的土地增值回收形式,越来越多的地方政府以私人开发者提供公共设施的形式回收土地增值。在功能和目标上,土地增值回收也开始打破传统的财政收入和公共服务功能,开始作为一项基础性制度来实现更加平等和包容的社会目标。

2.2 土地增值回收政策工具的主要类型

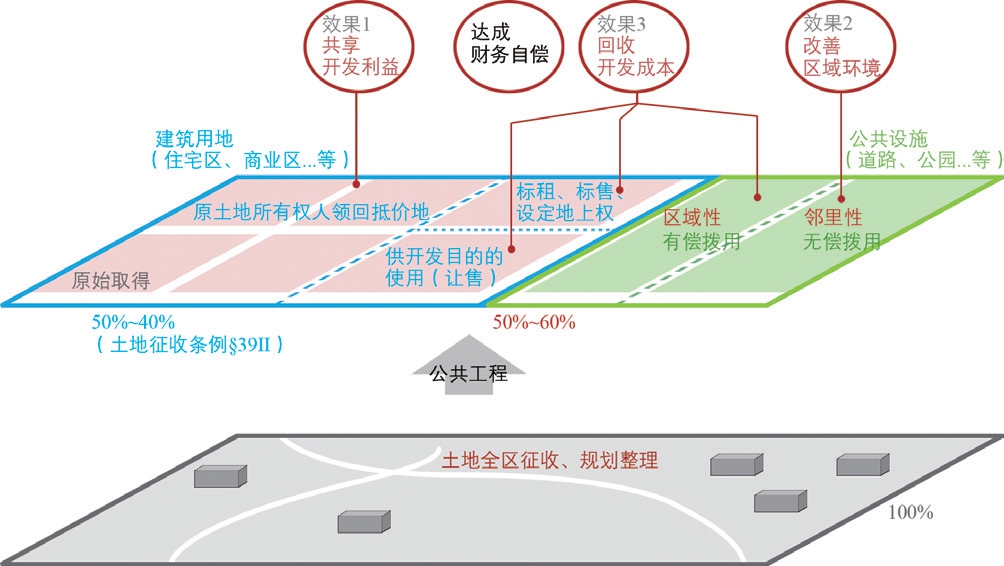

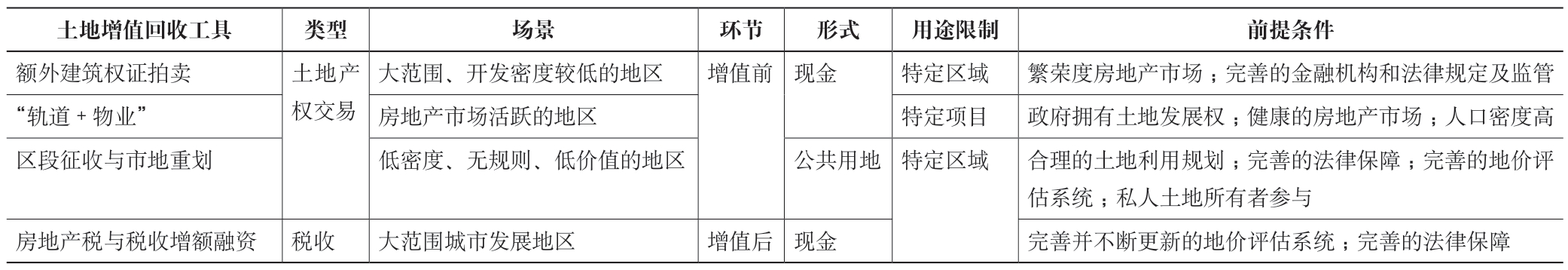

土地增值回收的政策工具与各国的法律制度、产权体系、土地制度、财政体制以及社会历史文化密不可分,因此形成了多种多样的政策工具。按照土地增值回收发生、回收与使用的不同方式,可以将土地增值回收工具分为三大类(表1)。

表1 土地增值回收政策工具分类

资料来源:作者绘制

2.2.1 基于税收的政策工具

土地价值课税的理念在于通过税收的强制力,将“不劳而获”的土地收益归公,用于增进社会共同福利。土地增值税收工具包括房地产税、土地增值税等税种,资本利得税等基于开发者利润的税收也具有土地增值回收的功能。从土地增值回收发生的环节看,税收属于“增值后”回收,即对已经产生的土地增值进行回收。相比其他类型的土地增值回收工具,税收在土地增值收益不与特定的公共项目支出挂钩。形式上,基于税收的土地增值回收工具主要是以现金收入的方式回收土地增值,具有长期性和稳定性,但资金量有限,通常作为城市政府日常公共服务和城市设施维护的资金来源。

2.2.2 基于土地产权(发展权)交易的政策工具

政府以立法和规划形式界定政府和私人拥有的土地产权(发展权)及其具体内容,由此便可以形成土地发展权的市场价格。政府可以出售或出租土地开发权来获得收入,实现对土地未来增值的“预先”回收。此外,政府也可以通过土地开发权的配置和私人之间的交易来实现某些公共目标,例如通过开发权的转让来实现对某类用地的保护。基于土地产权(发展权)交易的土地增值回收工具包括:建筑权收费、开发权转移、区段征收与市地重划、轨道+物业联合开发等。这类政策工具通常是基于特定的区域或项目,可以一次性为城市建设提供较大体量的资金。不仅如此,土地产权(发展权)交易也可以使城市政府以“非收入”的方式分享土地增值,例如免费获得公共设施用地。

2.2.3 基于开发责任的政策工具

开发责任是政府凭借公共权力在土地契约上附加的开发条件。其理念在于:土地开发项目会带来包括道路、绿地、交通设施等公共设施需求,开发者需要将土地未来增值的一部分用来支付相应的费用或直接承担建设的责任。开发者以付费形式承担公共设施建设成本时,称为关联费或影响费(impact fee)、基础设施收费等。此外,城市政府也会要求开发者以配建交通设施、教育设施、保障房等方式承担相应公共设施成本。很多时候,开发商责任基于政府与开发商的谈判。开发商责任不仅可以为城市政府提供城市建设资金,也可以使城市政府以直接获得公共设施的方式回收部分土地增值。

3 基于城市规划进行的土地增值回收的成功案例

3.1 巴西圣保罗市的额外建筑权证(CEPACs)拍卖

巴西在20 世纪下半叶经历了快速工业化和城市化,大量人口随之迅速涌入城市。数百万低收入家庭居住在大城市边缘的非正式住房(贫民窟)社区,严重缺乏公共设施。为了解决这些问题,巴西通过土地增值回收的理念来为城市更新和基础设施建设融资,取得了很好的效果。

巴西使用的土地增值回收工具基于建筑权收费,即在区域基本容积率一定的情况下,开发商向政府支付一定费用以获得额外建筑权。政府通过谈判、公示、公开竞价等方式对建筑权(通常以容积率作为指标)进行定价,收入用于基础设施建设或其他公共设施改善。

建筑权收费基于两个理念。第一,建筑权与土地所有权分离。建筑权是公共授予的权利,使用者应当向公共部门支付相应的费用。第二,地块容积率越高,所需要的公共服务越多,因此需要支付相应的费用以弥补政府修建更多基础设施的成本。巴西1998 的新宪法规定了产权和建筑权的分离,并于2001 年开始在巴西所有城市实行①巴西监管法(Estatuto da Cidade),第10.257 条,为后续其他土地回收工具的使用奠定了法律基础。

巴西圣保罗市利用土地增值为城市建设融资的案例最为成功,其做法依托于设立和实施“城市运营区”(UO: Urban Operation)。城市运营区是政府通过和私营部门(如土地所有者、开发商、居民等)合作,以推动大规模城市更新和建设并回收土地增值的工具。2002 年圣保罗市总体规划中一共划出13 个城市运营区,覆盖约25%的城市面积,大多数分布在城市边缘的低收入居住区。截至2019 年底,其中4 个城市运营区得到了立法批准②城市运营区Anhagabaú– Centro,1997 年成立,面积450 hm2;城市运营区Agua Branca,1995 年成立,面积500 hm2;城市运营区Faria Lima,1995 年成立,面积450 hm2;城市运营区Agua Espraiada,2001 年成立,面积1 425 hm2。。城市运营区委员会由地方政府、开发商、土地所有者等利益相关方组成,共同决定并实施区域内城市发展以及城市建设[8]。城市运营区也是土地增值回收的单元,区内基础设施和公共住房建设资金全部来自于区域内土地增值。

圣保罗市进行土地增值回收的方式主要是运用额外建筑权收费。法律规定土地所有者仅拥有土地基本容积率(通常为1.0)以内的开发权。城市政府(城市运营区)拥有基本容积率以上,且不超过最高容积率(4.0)的土地开发权。法律对土地开发权及其归属的界定为圣保罗市运用土地开发权实施土地增值回收提供了法律依据。

在确定额外建筑权的收费或价格时,圣保罗市在1995年开始基于土地开发权交易的理念设计“额外建筑权证”(CEPACs: Certificates of Additional Potential Construction Bonds)拍卖制度。以城市运营区为单位,市政府集合各方面专家,根据规划、经济、社会、基础设施需求等综合确定区域内各个地块的最大容积率以及区域内政府拥有的开发权总量,并以此为基础发行额外建筑权证。额外建筑权证由城市政府发行,在股票市场中以电子拍卖的方式进行拍卖,并限定在本城市运营区内交易和使用。额外建筑权证的票面价值是一致的,且不与具体地块挂钩,但在不同的地区对应不同的开发面积。例如:在地价较低的地区,一个额外建筑权证对应3 m2 的开发权,而在地价较高地区,则只能对应1 m2 的开发权。开发商可以在竞争市场上按出价意愿获得特定城市运营区的额外建筑权证以获得区内相应数量的开发权。额外建筑权证也可以在二级市场上进行交易。凭证由联邦银行来执行发放,并有专门机构负责竞标人注册、拍卖和过程的监管[9]。拍卖售出额外建筑权证的收入全部归政府所有,因此政府可以用此来支付征地补偿或者承包商的相关费用,减轻了城市财政的现金流压力。

2004 年,Aqua Espraiada 和Faria Lima 两个城市运营区率先开展了额外建筑权证的拍卖。在Faria Lima,与之前的土地增值回收方法相比,额外建筑权证的拍卖使得公共部门获得的土地增值收益增加了约3 倍[10]。2004—2019 年间,两个城市运营区通过额外建筑权证的拍卖实现了约25 亿美元的收入[11],相当于圣保罗市在此期间全部公共投资额的15%左右,而这两个城市运营区面积仅占全市可开发面积的0.1%。凭证的拍卖收入为多个基础设施项目和公共住房项目提供了资金[12]。

额外建筑权证拍卖机制对于城市政府和开发者而言是一个双赢的做法。额外建筑权证拍卖为市场各方提供了一个透明、规范的土地增值回收机制,解决了土地增值额和回收比例确定上的难题,同时能更加合理地为额外建筑权定价。对于城市政府而言,公共部门在开发项目开始之前就获得土地增值,为具体基础设施建设提供足够的资金。对于开发商而言,购买的额外建筑权在使用上没有时间限制,可以根据经营周期选择最佳开发时点,同时节省了交易成本和等待政府审批的时间成本。但是这种方法的实施一般需要有繁荣的房地产市场、完善的金融机构以及详细的法律规定和城市规划作为前提条件,因此不太适用于欠发达地区。

3.2 中国香港铁路公司“轨道+物业”模式

香港铁路公司的“轨道+物业”(R+P)模式是应用土地开发权实施土地增值回收的成功范例。在尚未开发的某个区域,政府以较低的价格将土地征收,然后引入公共交通,通过交通基础设施产生的溢出效应吸引人口、带动经济发展从而提升土地价值。政府出售升值后的土地,从土地增值中收回公共交通建设的成本。通过这一模式,香港铁路有限公司(简称港铁)实现了轨道交通从修建到运营维护全过程的收支平衡,不需要政府补贴,解决了困扰城市政府的大型轨道交通基础设施建设与维护的资金来源问题。

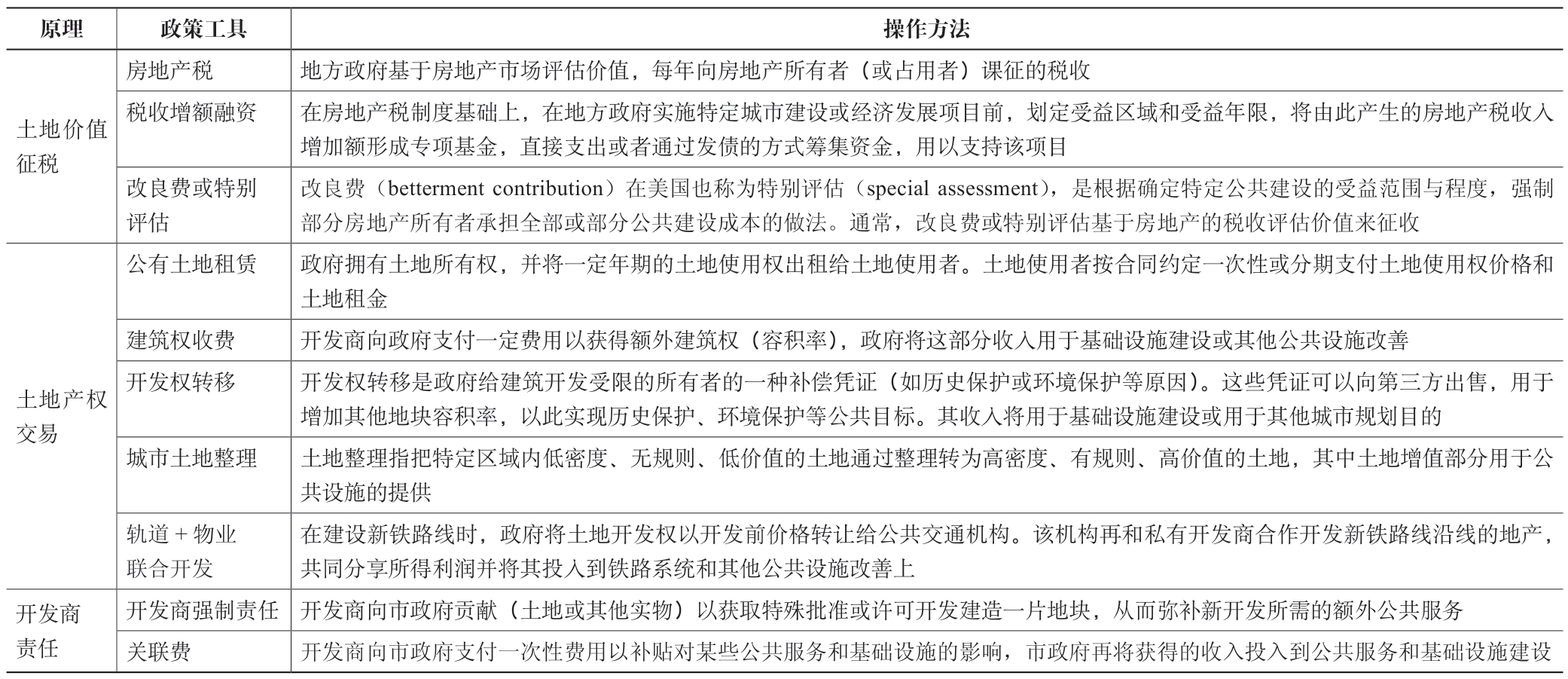

“轨道+物业”模式的主要运作机构为港铁,其最大股东是香港特区政府①港铁成立于1975 年,在2000 年前香港特区政府是其唯一股东。2000 年6 月港铁注册为有限公司,之后香港特区政府出售了其23.5%的股份。港铁于同年10 月在香港联合交易所上市。2007 年港铁与九广铁路公司合并。,具体做法如下(图2)。港铁首先与政府讨论开发成本和在新地铁站周围发展地产的机会,确定新地铁线路的规划。规划完成后,特区政府将地铁沿线土地的土地使用权(通常为50 年)以土地开发前的价格②转让价格只考虑住宅或商务地产开发成本而不考虑轨道建成后土地价值增加的部分。转让给港铁,并允许港铁和开发商合作开发新地铁沿线的房地产项目。随后,港铁将土地开发权进行拍卖,由房地产开发商③招标面向所有有资格的投标人并接受公众的审查,最终根据价格和公司质量选取最终中标者。竞价决定土地开发权价格。开发商出价会考虑新地铁能够带来的土地价值增值,因此相比港铁从特区政府获得的土地使用权价格,这一轮土地使用权成交价会有一个很高的溢价。港铁将土地开发权拍卖收入用于轨道交通的建设。此外,港铁还会与开发商协商要求共同分享开发后房地产的销售额,以及通过持有商业和写字楼获取长期租金,这些收入用于轨道交通设施的维护(图2)。

图2 “轨道+物业”开发模式示意图

注:模式经过简化,只用以阐释“铁路+物业”模式的一般架构。实际的落实方式可能有异。

资料来源:香港铁路有限公司官网.港铁的可持续发展[EB/OL].[2022-07-28].https://www.mtr.com.hk/sustainability/ch/financial-sustainability.html

香港人口非常密集,公共交通使用量很大,轨道交通沿线地价也普遍较高。这些都为港铁成功运用“轨道+物业”模式为轨道交通融资提供了条件。此外,港铁与特区政府的密切合作也是这一模式成功的要件。港铁一共在40 个地铁站上盖开发了超过10 万套住宅,开发并管理14 个商业物业项目以及5 个写字楼项目[13]。港铁利润中,房地产出租与房地产开发所获得的利润稳步上升,占总利润的一半以上,足以弥补铁路的建造成本和维护成本。不仅如此,特区政府作为港铁的最大股东,也从港铁的利润中获得可观的分红,实现土地增值在企业、政府以及社会之间的共享。除了为轨道交通建设提供资金,“轨道+物业”的模式也成为香港特区政府推进城市发展的一个工具。

港铁“轨道+物业”模式在内地很多城市也有着成功的实践,例如深圳市的“分层出让”模式。分层出让模式将土地使用权在空间上进行分层,针对不同功能的空间使用权针对不同使用主体分别采用划拨或出让方式(图3)[14]。其中地下空间以划拨形式转让地铁公司,地上用于车辆段和交通转换层的空间以协议出让方式转让给地铁公司,地铁上盖用于房地产开发的空间以挂牌出让的方式转让给地铁公司。地铁公司可以用获得的土地使用权向银行进行贷款融资,进行轨道交通项目建设,并以地铁上盖房地产项目的开发利润用于偿还贷款,以此实现轨道交通建设资金的平衡。

图3 深圳前海湾车辆段分层设权的开发模式

资料来源:参考文献[11]

“轨道+物业”模式的成功需要以下几个条件。一是政府拥有土地发展权;二是需要一个健康的房地产市场;三是需要政府与轨道建设公司在规划、建筑设计以及治理方面的良好合作。这种模式也存在一定风险,主要体现在当房地产市场出现波动或下滑时,轨道交通的资金可能会受到影响。

3.3 中国台湾地区的“区段征收”和“市地重划”

土地整理指把特定区域内低密度、无规则、低价值的土地通过整理转为高密度、有规则、高价值的土地,其中土地增值部分用于公共设施的提供。通过土地增值的实现以及分享,土地整理有效地协调了公共与私人的利益,以及个体所有者之间的利益。中国台湾地区的区段征收和市地重划是运用土地增值回收理念进行土地整理(land readjustment)的成功案例。

中国台湾地区的土地政策深受孙中山“地尽其利,地利共享”的平均地权思想的影响,在其城市规划中十分注重公共设施用地的比例,以促进社会福利的增加。在1980 年代以前,中国台湾地区的公共设施用地主要通过土地征收来实现。这种做法不仅给公共部门的财务带来巨大压力,而且在土地征收中出现各种冲突和矛盾,导致土地征收进程缓慢。随后,台湾地区引入区段征收和市地重划两种做法①中国台湾地区“都市计划法”第48 条:依本法指定之公共设施保留地供公共事业设施之用着,由各该事业机构依法予以征收或购买;其余由该管政府或乡、镇、县辖市公所依下列方式取得之:一、征收;二、区段征收;三、市地重划。,主要用于开发新市镇和城市更新项目。通过土地增值收益在相关各方之间的合理分配,一方面公共部门更加顺畅地获得了公共设施用地,提升居住品质;另一方面也更好地践行了“地尽其利,地利共享”的理念。在台北市,土地整理项目一共72 处,其中区段征收项目16 处,市地重划项目53 处②公共部门主导的市地重划项目41 处,土地所有者主导的自办市地重划项目12 处。,这些项目面积合计约占台北都市发展用地的17%,公共部门因此取得公共设施用地800 hm2[15]。

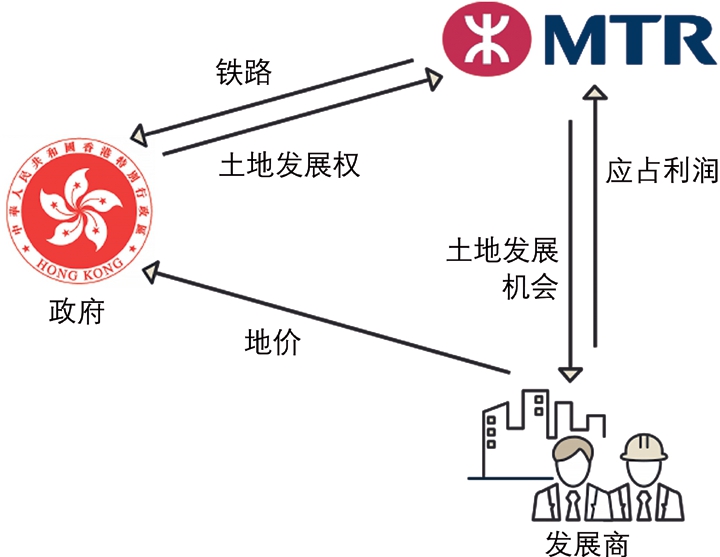

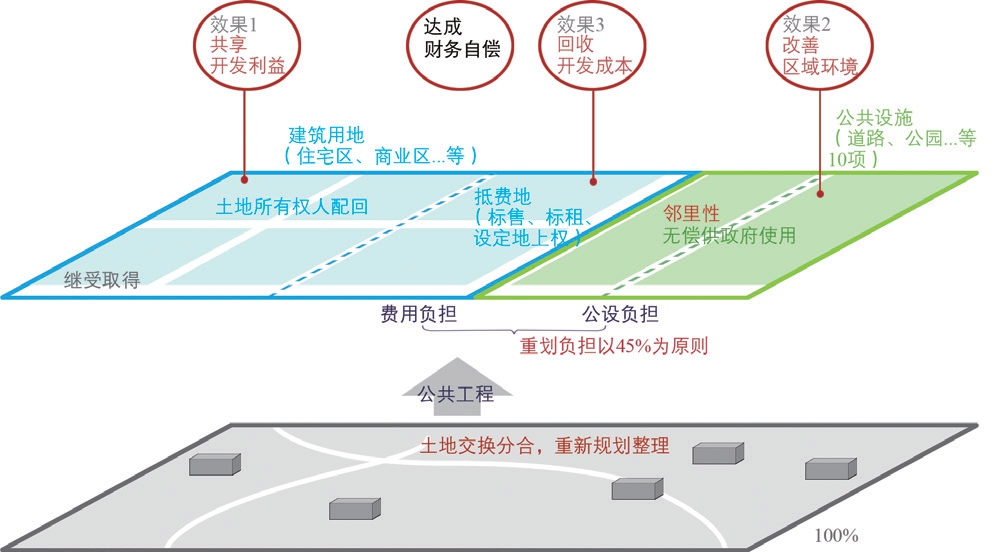

公共部门在实施区段征收时,首先拟实施区段征收地区的土地全部进行征收,并根据城市发展计划将土地进行重新规划整理。征收土地中,一部分用于公共设施用地,其余作为建筑用地。建筑用地中,一部分分配给原土地所有者作为“抵价地”③抵价地约占区段征收项目总面积的40%~50%。,另一部分进行公开出售或出租用于支付土地整理项目成本。公共设施用地中,也有一部分以有偿提供的方式提供,用于支付项目成本。土地增值及回收方面,区段征收后的土地经过重新规划和开发,土地价值得以提升。公共部门通过将部分建筑用地和公共设施用地进行出租或出让获得土地增值收益,不仅实现了整个项目的财务平衡,同时也获得了公共设施用地。原土地所有者则以现金补偿和抵价地的方式参与土地增值分享(图4)。

图4 中国台湾地区区段征收示意图

资料来源:参考文献[9]

与区段征收不同,市地重划并不需要公共部门对全部土地实施征收,而是通过土地的“交换分合”进行重新规划整理,将区域内零散细碎的土地整理成大小适宜、相对规整的用地,并兴建配套的公共设施和基础设施,其余用地按照原地籍所处位置分配给原土地所有权人[16]。土地增值与回收方面,市地重划后的土地更加适宜开发利用,土地价值因此得以提升。土地所有者让渡出来的土地,一部分用于公共设施建设,提升地区环境,另一部分则用于出售或出租,实现项目财务平衡。土地所有者拥有的土地虽然面积有所减少,但是土地价值并未减少,甚至发生增值(图5)。

图5 中国台湾地区市地重划示意图

资料来源:参考文献[9]

中国台湾地区区段征收和市地重划的成功实施的前提包括:(1)合理的土地利用规划,确保土地价值增值的实现;(2)完善的法律保障,包括土地产权的保障、区段征收与市地重划程序的合法性等;(3)准确的地价评估和财务计算,确保土地增值在相关方之间合理分配以及项目整体财务的平衡;(4)私人土地所有者的参与,确保土地增值分配的公平性。

3.4 房地产税与税收增额融资

房地产税是一种重要的土地增值回收工具。房地产价值的增值中,公共服务和公共基础设施是重要的影响因素。房地产税以房地产市场评估价值为税基,通过对房地产市场价值的定期评估,可以反映出特定房地产对公共服务与公共设施的受益程度,通过缴纳房地产税来实现土地增值的回收。地方政府将房地产税收入用于当地公共服务和基础设施维护等,实现土地增值的回收与归公。国际经验上看,很多国家或地区对于房地产税税基评估和税基更新,以及税收上设置很多限制和减免政策,影响房地产税在土地增值回收上的有效性[17]。

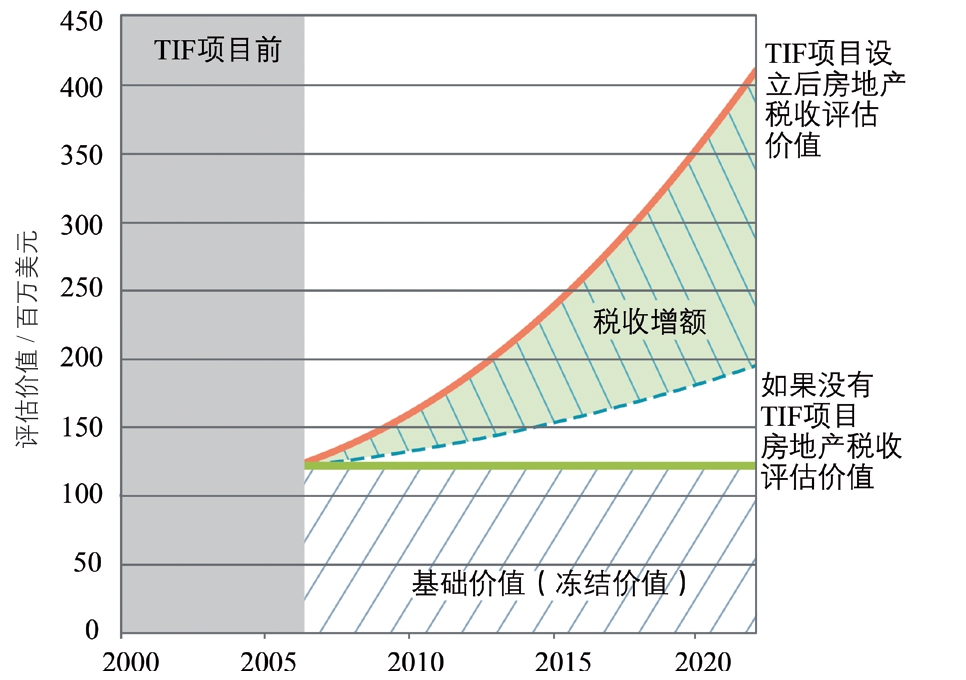

房地产税作为一种年度性的税收收入,更加适合为地方政府提供的诸如教育、道路维护、排水等日常公共服务进行融资,而不适合为大型基础设施进行融资。为了运用房地产税收入参与大型基础设施项目或城市更新项目,以美国为代表,一些国家和地区在传统房地产税制度基础上发展出税收增额融资(TIFs: Tax Increment Finance),使房地产税收入更好地满足基础设施融资需求。

税收增额融资要求地方政府将税收增额融资项目区内、未来一定时期内的房地产税收入分为两个部分,其中将项目启动时点的房地产税税基评估价值冻结,用于本区域常规公共支出。房地产税增加额的部分则形成一个专项基金,直接支出或者通过发债的方式筹集资金,用以支持本区域经济发展政策,主要是基础设施建设和城市更新(图6)。

图6 税收增额融资原理示意图

资料来源:参考文献[18]

税收增额融资需要城市财政与规划的紧密配合。规划方面,需要合理确定税收增额融资项目区,确保区内房地产价值与公共项目之间的受益关系。城市财政方面则需要良好的房地产税制度以及政府债务管理作为基础,实现项目财务平衡。

3.5 案例对比分析

上述四个案例都是与城市规划紧密相关的土地增值回收工具。这些土地增值回收工具在类型、形式、环节以及用途上各有不同,体现出土地增值回收工具的灵活性与多样性。从使用条件看,这些工具的使用效果与地区密度、规划用途、通达性与市场需求紧密相关。

从适用情景看,巴西的额外建筑权证拍卖适用于建筑密度相对较低地区的发展,在较大范围内通过出售额外容积率来为公共基础设施融资;香港“轨道+物业”模式适用于房地产市场比较活跃的地区,能够最大限度发挥轨道交通对于土地增值的提升作用;台湾的区段征收与市地重划适用于密度较低、土地不规则和低价值的地区的开发或更新,实现各方在土地增值收益的共赢;房地产税和税收增额融资适用于在较大范围促进城市发展,将经济发展对税基的拉动作用尽可能内化进入项目区。

从土地增值回收工具的类型看,巴西、中国香港和中国台湾的案例都利用了土地产权(开发权)的交易。从土地增值回收的环节上看,除了税收增额融资是土地发生增值后进行回收,其余三个案例都是在土地规划阶段,也就是土地增值实现之前进行的预先回收。对于公共部门,预先回收能够获得的资金更多,能够支持较大体量的基础设施和城市更新项目。税收增额融资作为事后回收工具,在支持基础设施建设或城市更新时,需要借债等制度的配合。在土地增值回收的形式上,除了中国台湾地区的区段征收和市地重划是以公共设施用地的方式回收土地增值之外,其余三个案例均是以现金形式进行土地增值回收。在用途上,中国香港铁路公司的模式在用途上最为明确,专门用于特定地铁线路的建设和维护,其他三个案例则是限制资金用于特定区域,对于具体基础设施项目则没有明确的要求。

实践中,具体使用哪种土地增值回收工具也要结合当地情况。额外建筑权拍卖对金融机构和法律监管要求很高,更适用于较为发达的地区。“轨道+物业”模式适用于政府拥有土地发展权和人口密度高的地区,在私有土地占比高、密度低的区域则不适用。区段征收与市地重划基于合理的土地利用规划、完善的法律保障和地价评估体系,私人土地所有者的参与也必不可少。房地产税与税收增额融资也格外依赖于完善且不断更新的地价评估系统和完善的法律保障。当然,尽管有上述差别,但总体而言,上述土地增值回收工具的成功应用都以土地增值实际发生为前提,以合理、多用途的土地利用规划为基础(表2)。

表2 土地增值回收案例比较

资料来源:作者绘制

4 利用土地增值回收为城市建设融资的国际经验借鉴

4.1 国际成功经验总结

从国际上成功利用土地增值回收工具为城市建设融资的案例看,其成功经验可以总结为以下几个方面。

(1)针对项目需求的多样化工具设计

土地增值回收是基于“土地增值归公”的一个工具包,公共部门需要针对不同项目的特点和需求设计出适合的政策工具,而不是简单套用某一种或某一类工具。从国际经验看,对于开发密度比较低的地区,建筑权(容积率)的操作空间比较大,可以考虑以出售建筑权或公有土地租赁的方式为公共基础设施融资,同时要综合考虑地区可开发最大限度和配套经济适用廉租房的提供。对于开发密度已经比较高的地区,则可以选择较大范围内的土地整理或“轨道+物业”联合开发等更为综合的土地产权交易工具。此外,对土地价值课税和基于开发商责任的政策工具,适用范围更广,通常与其他土地增值回收工具配合使用。

(2)以良好的规划作为基础

无论采用哪种土地增值回收工具,都需要良好的规划作为基础,使市场对土地增值拥有合理的预期,同时确保土地增值最终实现。例如巴西额外建筑权拍卖制度,规划部门需要提前设计好区域内可供交易的建筑权(容积率)数量,这直接关系到土地增值的预期与公共部门土地增值回收的效果。再例如中国台湾地区的区段征收与市地重划项目,必须以科学、细致的规划作为基础性支撑,通过土地用途和空间位置的合理划分,使得土地能够最大程度实现增值,同时也让参与者对土地增值建立预期和信心,促进各方达成一致。

(3)充分发挥市场的作用

土地增值回收的成功离不开活跃的土地市场。通过市场各方博弈,不仅能够实现土地增值的最大化,而且能够促进土地增值的合理分配,避免公共部门道德风险,提高项目的财务可行性。在巴西的案例中,政府部门通过建立额外建筑权的拍卖和交易机制和平台,让市场各方充分博弈,最终形成建筑权的市场价格,实现土地增值较为充分的回收。在香港铁路公司的案例中,特区政府虽然是铁路公司的大股东,但铁路公司在管理和运作上完全按照市场规则进行,确保项目财务的可行性和更有效地控制财务风险。

(4)相关制度的支持

土地增值回收工具的设计与应用需要相关制度的配合。例如税收增额融资项目,需要城市政府有一个完善的债务融资制度作为支撑,用于城市建设前期的资金投入;巴西额外建筑权拍卖需要一个完善的证券拍卖和交易机制作为基础;中国台湾的区段征收则建立在一个相对完善的产权制度和土地征收制度之上。

4.2 对于中国的借鉴

4.2.1 改革现有土地出让制度,积极推进房地产税改革,建立土地增值回收政策体系

总体而言,我国的土地增值回收以土地出让制度为主。土地出让金是一种预先的、一次性的土地增值回收,相比其他土地增值回收工具,土地增值实现的不确定性和现金流的不可持续性较为明显。因此,土地出让更适用于城市扩张时期或城市化初期阶段。而对于城市化程度比较高的地区,土地出让的实施成本较高,直接影响土地增值回收的效果。由于中国缺少多元化的土地增值回收政策工具,城市政府长期依赖土地出让这一种土地增值回收工具为基础设施融资,结果是城市周边土地增值幅度越来越有限,同时出让成本却不断增加。为了基础设施建设,城市政府不得不大量借债,引发地方政府债务规模不断扩张。要注意的是,不能因为过于依赖土地出让的弊端,而否定土地出让在土地增值回收方面的作用。在中国城市发展转型升级阶段,应当加大城市政府土地增值回收政策工具创新,土地制度改革要为此留出制度空间,针对不同情境应用不同类型的土地增值回收工具。

改革一次性土地出让金制度,实行土地年金制度。建议改革现行一次性土地出让制度,参考香港地区的做法,在现行政府垄断国有土地出让的市场基础上,允许符合规划的集体建设用地进入市场,允许部分国有存量用地改变用途进入市场,增加土地市场的弹性,对于后者基于土地市场评估价值收取年地租,对于前者向集体所有权单位征收土地增值税,形成土地出让金、年地租和房地产税“三位一体”的土地收入制度,实现土地增值收益的充分、合理回收,为公共服务和城市建设提供可持续的资金。

积极推进房地产税改革。与其他工具侧重于土地增值发生之前的“预先回收”,税收工具侧重于土地增值实现后的“事后回收”。因此,利用税收工具进行土地增值回收对于政府和土地使用者而言,其确定性更高。我国现行房地产相关税制中,土地增值税、所得税以及正在推进的房地产税都具有土地增值回收功能。建议积极推进房地产税改革,建立对于存量房地产的土地增值回收机制。同时,从土地增值回收角度对房地产相关税制进行完善,实现不同税种在土地增值上的协调配合。

充分利用土地发展权交易。对于大规模城市建设或城市更新项目,建议充分利用土地发展权交易实现土地增值的合理分配,实现项目财务平衡,减轻城市财政压力,同时避免大规模征地带来的社会问题,兼顾公平与效率,实现土地增值收益的社会共享。

合理运用开发责任。规范土地出让环节开发商“代建”“竞配建”等政策,在土地出让合同中对开发责任进行约定,稳定开发商预期,减少开发过程中基于政府与开发商谈判的开发责任。提高规划制定过程的透明度与公众参与程度,兼顾公共利益与私人利益。灵活运用收费和配建等方式,多渠道实现土地增值回收。

4.2.2 完善土地增值回收相关基础性制度,为城市政府提供政策空间

从国际经验看,土地增值回收是在市县等地方政府进行的,因此地方政府在土地增值回收方面承担重要的责任。实践中,地方政府往往因为能力有限而难以实施有效的土地增值回收。因此,中央政府需要为地方政府提供足够的支持,包括制度、政策等各个领域。

目前我国在土地增值回收相关制度方面已经具备一定的基础。规划制度方面,国土空间规划体系的建立为土地增值回收政策工具的设计提供了规划方面的保障。国土空间规划中应当明确各级政府在规划编制与土地利用管制方面的责任,为土地增值回收提供管理的基础。土地利用与基础设施、房地产开发建设等在规划层面更为紧密的协调配合将更加有利于土地增值回收的实现。可以考虑在国土空间详细规划中引入土地增值回收理念,合理配置土地用途与空间位置,实现土地增值最大化。同时,在交通、市政等基础设施、公共服务设施、生态环境保护、文物保护等专项规划中也应引入土地增值回收的理念,与详细规划相衔接,利用土地增值回收来促进规划项目的落地实施。在实现土地增值最大化的同时,规划上还应当兼顾社会公平,注重保护低收入人群的居住权利。

产权制度方面,我国正在不断完善不动产相关法律,为土地增值的分配与回收提供了法律基础。2007 年颁布的《物权法》以及2021 年正式实施的《民法典》,为不动产相关民事权利提供了法律保障,为基于土地产权交易的土地增值回收工具提供了法律基础。2019 年修订的《土地管理法》对政府部门在征地等土地相关的公权力方面进行了更加明确的约束,有利于土地增值在相关各方更为合理的分配。随着不动产确权登记工作的推进,我国不动产相关产权归属不断明晰,为基于产权交易的土地增值回收工具提供产权登记的保障。

债务管理制度方面,我国城市政府通过向金融机构贷款或发行政府债券的方式为基础设施融资的渠道一直受到严格的限制。以一次性土地出让收入建立的地方政府债务模式也的确面临较大的风险。未来,建议配合土地增值回收来构建新的城市政府基础设施债务融资框架。通过土地增值回收政策工具的运用,为基础设施项目实现稳定的现金流,为债务融资提供财务基础。

[1] DEEP A.Infrastructure finance[C]// GÓMEZ-IBÁÑEZ J,LIU Z,eds.Infrastructure economics and policy: international perstectives.Cambridge,MA: Lincoln Institute of Land Policy,2022: 197-212.

[2] INGRAM G K,HONG Y H.Land value capture: types and outcomes[C]//INGRAM G K,HONG Y H,eds.Value capture and land policies.MA:Lincoln Institute of Land Policy,2010: 3-18.

[3] 朱道林.土地增值收益分配悖论: 理论、实践与改革[M].北京: 科学出版社,2017: 23-26.

[4] 约翰·斯图亚特·穆勒.政治经济学原理[M].金镝,金熠,译.北京:华夏出版社,2017: 758-759.

[5] 亨利·乔治.进步与贫困[M].吴良健,王翼龙,译.北京: 商务印书馆,2010: 208-219.

[6] 周诚.农地转非自然增值分配需私公兼顾[J].农村经营管理,2010(10):28.

[7] BOOTH P A.The unearned increment: property and the capture of betterment value in Britain and France[C]// INGRAM G K,HONG Y H,eds.Value capture and land policies.MA: Lincoln Institute of Land Policy,2012: 74-93.

[8] SMOLKA M.Implementing value capture in Latin America: policies and tools for urban development[R].Policy Focus Report,Lincoln Institute of Land Policy,2012: 52.

[9] SMOLKA M.Implementing value capture in Latin America: policies and tools for urban development[R].Policy Focus Report,Lincoln Institute of Land Policy,2012: 53.

[10] SANDRONI P.A new financial instrument of value capture in São Paulo:certificates of additional construction potential[C]// INGRAM G K,HONG Y H,eds.Municipal revenues and land policies.MA: Lincoln Institute of Land Policy,2012: 218-236.

[11] 巴西圣保罗市官网[EB/OL].[2022-07-28].www.prefeitura.sp.gov.br.

[12] JULIE K.CePACs and their value capture viability in the U.S.for infrastructure funding[C].Lincoln Institute of Land Policy,2018: 42

[13] 香港铁路有限公司官网.业务概览[EB/OL].[2022-07-28].https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/ch/publications/images/business_overview_c.pdf.

[14] 杨家文,段阳,乐晓辉.TOD 战略下的综合开发土地整备实践——以上海、深圳和东莞为例[J].国际城市规划,2020,35(4): 124-130.DOI:10.19830/j.upi.2018.190.

[15] 许雅芝.区段征收与市地重划怎么办?台北市政府地政局[EB/OL].[2022-07-28].https://land.gov.taipei/cp.aspx?n=1B5D693 DA346D752&ccms_cs=1.

[16] 黄道远,刘健,谭纵波,等.台湾地区的土地整理模式及其对大陆农村地区的启示[J].国际城市规划,2017,32(3): 93-99.DOI: 10.22217/upi.2015.304.

[17] GERMÁN L,BERNSTEIN A E.Land value return: tools to finance our urban future[R].Policy Brief,Lincoln Institute of Land Policy,2018: 2.

[18] MERRIMAN D.Improving tax increment financing (TIF) for economic development[R].Policy Focus Report,Lincoln Institute of Land Policy,2018: 7.