城市是人类活动的中心,是工商业等经济活动的聚集地。城市与乡村相对应,具有更高的人口密度和以非农业为主的生产生活方式。城市具有行政边界,是政府行政的单元。在我国,一般将设市建制的地方称为城市,因此我国的城市更多是一个行政管理的概念,不仅包括地理学意义上作为人口和经济活动集中地的城市,还包括城市周围的乡村地区。随着城市化进程的加快,城市政府在国民经济和社会发展中的作用越来越突出,但我国财政体制和城市规划管理体制并不完全一致——规划部门在进行城市规划时多从城市发展愿景出发,没有充分考虑地方政府财政的制约,导致一些城市规划者在制定规划时,刻意迎合城市管理者的美好愿景,规划出一些“高大上”但对资金要求较高的基础设施项目;然而在这些项目落地过程中,地方政府又面临财力不足、融资渠道受限等问题,使得地方政府不得不依赖于土地财政以保障项目的实施。尽管地方政府还可以通过地方政府融资平台以未售土地为担保对城市建设项目进行融资,但各城市中有限的土地资源使得无论是土地财政还是城投债融资模式均无法持续。在本文中,笔者将从城市规划的视角审视我国城市财政体制与规划之间存在的不协调、不兼容的问题,分析“为规划而财政”和“为财政而规划”两种现象的产生原因并对此提出建议,以促进城市规划和城市财政的协同。

1 我国城市规划视角下的城市财政

高速城市化是我国改革开放之后的重要经济现象之一[1]。1978 年我国的城镇化率仅为17.9%,2021 年末则超过了60%。城市的快速发展与政府的有效管理密不可分,城市政府作为城市的管理者,主要负责配置公共服务设施、交通、绿地及水系、市政工程设施等公共物品。为了最大限度地保障资源的有效利用和社会公平,城市政府多通过城市规划配置公共物品。

经过多年发展,我国城市规划已逐渐走向市场化和法制化,逐步构建起相对完整的框架体系。根据我国《城市规划编制办法》第二十一条规定,“编制城市总体规划,应当以全国城镇体系规划、省域城镇体系规划以及其他上层次法定规划为依据”。近年来,随着我国国土空间规划工作的逐步深入,中央和地方层面积极开展“多规合一”,希望通过合理的城市规划实现全国“一盘棋”的统筹发展。然而,由于我国幅员辽阔、地区差异巨大,不同城市的发展阶段和资源约束并不相同——在地级市中,有国内生产总值上千亿元的超大城市,也有不足百亿的小型城市;有城镇化率超过90%、农业占比不足5%的高度城市化区域,也有城镇化率未达全国平均水平、农业占比高达20%的低度城市化区域——因此各地对于统一的规划目标的实施必要性和可能性截然不同,在规划实施上的盲目“比学赶超”可能会超出一些城市目前发展阶段的财政承受能力。

我国的城市规划行政体系由国家、省(自治区)和城市(镇)各级城市规划行政主管部门组成,各级城市规划行政主管部门需对同级政府负责,同时对下级城乡规划行政主管部门具有业务指导和监督的职能。功能定位方面,省级政府主要执行中央决策,协调地区内差异,促进公共服务均等化;地级市在行政层级中处于省级和区县级之间,发挥着承上启下的作用,既要确保中央和省级政策在本地区的贯彻和执行,也要确保上级政策的向下贯彻与下辖区县之间的协调。而地级市作为规模比较大的城市(相对于县级市),其本身就是公共服务提供和经济发展的基本单元。

相比我国的城市规划框架体系,我国现行的财政体制并没有清晰的“城市财政”层级。根据现行预算管理体系,我国财政核算工作由财政部统一负责,实行一级政府一级预算,共设立中央、省级(省、自治区、直辖市)、地级市(设区的市、自治州)、县级市(县、自治县、不设区的市、市辖区)和乡镇级(乡、民族乡、镇)五级预算。其中,“城市”这一概念多指地级市,其与县级市主要是行政体制上的划分,实际上部分县级市的城市化程度可能高于部分地级市。城市财政分为市本级和全市两个口径,全市收入为市本级收入与管辖下的各区和县的县级收入之和。因此从财政视角下看,我国的城市范围涵盖城区、郊区和农村地区。从1992 年开始,我国部分省份开始实施“强县扩权”改革和省直管县的财政体制——有的省份把地级市的经济管理权限直接下放给一些重点县;有的省份实行“县市分治”,市只管理城市本身,县则由省直接管理。因此,城市财政不只是地级市层面的财政,也不只是市本级的财政。为了更具分析价值,本文中的城市财政侧重于全市口径,即除少数“县市分治”的情形外,都包括下辖区县。

随着我国城市化的发展和财政体制的改革,我国已形成具有中国特色的城市财政管理模式。改革开放后,为了逐步激发地方政府的积极性,我国从1980 年实行“分灶吃饭”的财政管理体制,先后经历了“划分税种、核定收支、分级包干”以及“多种形式财政包干”等形式。在此过程中,地方政府财政支出的自主权和增收节支的积极性均得以提高,但也导致中央财政收入占比的下降。为了解决“分灶吃饭”带来的一系列问题,我国在1994 年进行了分税制改革,尽管“两个比重”①指财政收入占GDP 的比重以及中央财政收入占总财政收入的比重。下降的问题得到改善[2],但加剧了地方政府的收支矛盾,税收收入逐渐向中央集中,而包括城市基础设施建设等在内的事权则不断下放至地方。由此,土地财政开始成为地方政府为城市规划项目融资的重要途径之一。实际上,早在1980 年代初期,征收城镇土地使用费并将其用于城市维护建设便已经提上了日程[3]。1987 年9 月9 日,深圳以106 万元的协议地价出让了一块土地,拉开了有偿出让国有土地使用权的大幕。在当时财政运转极为紧张的大背景下,土地出让收入成为中央、地方争夺的焦点。分税制改革之后,地方政府逐步将财政收入的重点由预算内转到预算外,由预算外转到非预算,从侧重“工业化”到侧重“城市化”,通过利用土地征用和转让所产生的巨大财政收益来实现地方经济扩张。在2006 年及之前,土地财政支出并未严格实行“收支两条线”管理,征地拆迁补偿等土地出让成本直接在收入中列支,因此未能反映在支出项目中,绝大部分土地财政被用于城市基础设施建设。

随后,土地投融资体制的创新极大地软化了基础设施供给能力面临的融资约束[4],利用土地出让收入作为抵押开展的土地金融,迅速成为比土地财政更加直接的地方政府城市规划建设的融资方式。这种方式是指地方政府通过其设立的投融资平台公司向商业银行质押国有土地使用权,即可获得资金进行城市开发建设和土地收储。但与此同时,在土地收储和抵押的过程中,同一地块多次质押等违规现象并不鲜见,使得土地金融风险迅速累积。

除了土地财政与土地金融风险的交织,我国部分城市政府隐性债务风险也在日渐增大,其中地方政府投融资平台的债务占主要部分。我国从2010 年开始了地方政府隐形债务的统计和治理工作,并于2015 年正式出台新《预算法》。其中规定,仅省级政府可以公开发行一般债券,并且需要按照配额进行发债限额的确定。这意味着部分城市无法通过债务融资获得足够的资金,投融资平台公司仍需保持其为地方政府发展规划融资的功能。截至2018 年底,我国地方政府投融资平台的有息债务已高达33.06 万亿元[5]。

2 我国城市规划与城市财政之间存在的问题

“财权上收、事权层层下移”是我国现行政府间财政关系的重要特征,这也直接导致了城市规划与城市财政之间的不协调问题。目前分税制体制下,多级财政分享税制中所有主体税种,甚至出现一个主体税种在中央、省、市、县、乡五级财政之间共同分享的情况。在这种体制下,下级财政财力增长空间很小,市县一级基层财政只能享受按分成比例分配的经济增长所带来的财力增长部分[6]。对于城市政府,与土地和住房相关的一些税种,其税收收入的主体归城市政府。这些税收近年来增幅很快,但总体上看收入规模有限。支出方面,城市作为经济和人口的聚集地,实现其发展规划需要大量资金用于城市建设。除了承担自身的公共服务支出责任之外,城市政府还要承担上级政府委托的各项支出责任。从近几年市、县、乡三级政府收支合计占全国一般公共财政收支的比重看,省以下政府的平均收支缺口约为30 个百分点。尽管上级转移支付在数量上弥补了城市财政的收支缺口,但由于现行转移支付制度存在着诸如转移支付结构不合理、分配方式不够科学、无法反映基本公共服务成本差异、财政均等化功能欠缺等问题,使得转移支付难以有效满足城市政府的需求。正因如此,城市政府在税收、收费、转移支付等收入渠道外,逐渐形成了对土地财政及相关债务的依赖,加剧了城市财政的不可持续性。

由于土地的价值取决于城市规模、用地性质和控制指标等由城市规划制定的相关控制要求,因此规划往往成为政府、开发商增加土地收益的工具,政府可以通过调整城市规划,以较低的成本快速产生巨大的土地收益。然而,由于城市财政体制与城市规划管理之间脱节,多渠道筹措资金彼此不划界,导致重复立项、资金使用效率不高等问题。其中,有两种典型的现象——“为规划而财政”和“为财政而规划”——集中体现了城市规划与城市财政的不协调关系。

2.1 为规划而财政

城市基础设施项目是城市规划的重要内容之一,其落地实施需要地方政府的财政支持。目前,我国地方普遍存在的现实情况是政府根据城市需求规划城市基础设施项目,再通过地方财政、中央政府转移支付、寻求社会资本、地方政府融资平台等途径融资使项目落地。然而,为了迎合城市管理者的美好愿景,部分城市规划了一些“高大上”但对资金需求较高的基础设施项目,并未充分考虑地方政府财政的制约。由此,在这些项目落地的过程中,地方政府可能会面临财力不足、融资渠道受限等问题。地方政府虽然可以通过融资平台的发展和社会资本的引入等其他多种渠道融资,但这使得政府面临更大且更多样化的金融风险,倒逼地方财政信用膨胀[7]。

下文以我国某地级市为例,分析该市的交通规划(轨道交通和道路交通建设)与城市财政的关系和问题。

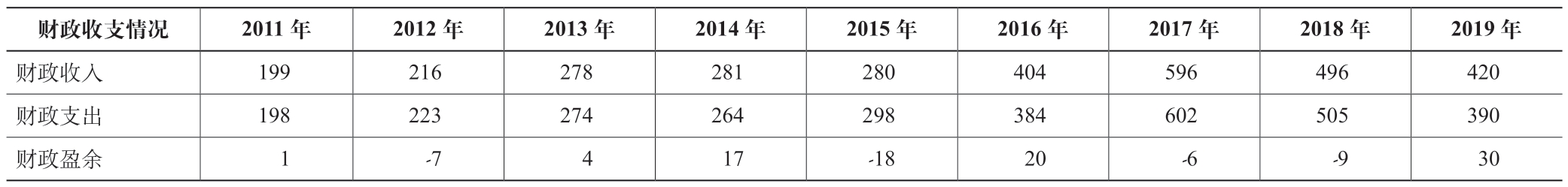

(1)轨道交通建设

轨道交通不仅改变城市空间格局,更是区域产业、城市价值连锁裂变的催化剂,交通建设尤其是轨道交通建设是多数小城市对接周边大中城市的首选路径。该市轨道交通系统规划计划在2020 年前建成城际线与地铁等多条轨道线路。其中,轨道交通发展以区域一体化为目标,构建等级明晰、功能互补均衡一体化的轨道交通体系,实现城际轨道和有轨电车“三网合一”、都市圈内“30 分钟和60 分钟到达”,展现出对轨道交通建设的空前重视。

然而,以上规划对该地级市区政府的财政构成了较为严峻的考验。该区的轨道建设分为两类。第一类由省政府统筹推进,包括1 条建成线路、1 条正在施工建设线路和1 条计划第二年动工的线路。该区主要解决征地拆迁问题,预计需要100 亿元的财政支出。第二类是城市轨道,由该区及其所属的地级市统筹,包括一条长约5 km 的已建成轨道以及8条9 段纳入规划轨道,计划5 年内建成总里程约为100 km。财政方面,该区2016 年安排支出超过17 亿元,2017 年需安排超过6 亿元,全部项目建设则需要该市出资800 多亿元。而实际上,800 多亿元支出是被低估的,因为以上提及的9个项目中只有3 条地铁线路的建设资金数据统计体现了还本付息额,另外几个项目的融资方案并未考虑其融资成本。此外,每年的运营的成本补亏也并未统计,如果将这部分运营成本考虑进去,每年至少多出几亿元的财政资金支出。如果算上融资成本的动态变化,财政支出的不确定性将会更大。总的来说,以上能够预见的轨道建设财政支出,给只有400亿财政收入的该市造成了巨大的财政压力。其2011—2019年的财政收支数据表明,2012 年、2015 年、2017 年和2018年均出现了不同规模的财政赤字(表1)。由此可见,该市的财政状况不容乐观,未来轨道建设的资金需求可能会继续加大其财政压力。

表1 2011—2019 年该案例地级市下辖区的财政收支和盈余情况(单位:亿元)

注:财政收入=地方公共一般预算收入+政府性基金预算收入;财政支出=地方公共一般预算支出+政府性基金预算支出;财政盈余=财政收入-财政支出。

资料来源:该地级市下辖区2011—2019 年政府决算公开报告

(2)道路交通建设

除了轨道建设,道路交通建设也占该区较大的财政支出份额。尽管其在2008 年金融危机之后抓住了国家货币宽松的政策机会积极进行债务融资,大力开展道路交通建设,打通了全部交通网络,但近年来,政府着力推进北部片区、东部片区和西南片区一体化建设,于2017 年重点推进了40 多个道路交通项目,涉及总投资超200 亿元。为保证有限的财政资金投入不影响公共基础设施的供给,该区部分项目选择政府与社会资本合作(PPP: Public-Private-Partnership)模式进行融资,涉及投资近50 亿元,其中政府出资约占3%。然而,由于PPP 操作中尚待明确的问题,政府在基础设施PPP项目中的责任和义务边界不够清晰,给城市财政带来了潜在的风险。

PPP 模式下政府承担了与社会资本合作项目的部分支出责任,增加了政府的债务风险。2014 年财政部发布的《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》(财金〔2014〕113号)中规定,在政府综合财务报告制度建立后,要将政府的支付义务纳入其中,充分反映和控制政府支付义务所形成的政府债务风险。如果PPP 模式中政府的责任和义务界定不清,社会资本可能将其视为政府对PPP 项目进行“兜底”的信号,进而引发社会资本的道德风险,进一步增加地方政府债务负担。例如在可行性缺口补助模式下,政府会对使用者付费不足以覆盖社会资本成本投入和合理回报的缺口进行补助。如果政府过多地承担项目中的风险和责任,可能会使得社会资本疏于对项目运营的管理,以致项目现金流远低于预期,加重政府的支出责任。2019 年,财政部办公厅发布了《关于征求<政府和社会资本合作模式操作指南>(修订稿)意见的函》,但仍未完全解决这个问题,且由于种种原因,修订稿目前尚未正式发布。综上,明确PPP 模式下政府的支出责任和偿付义务,在此基础上准确核算和披露政府负债,对于防范和控制PPP 项目所带来的政府债务风险具有重要意义。

2.2 为财政而规划

过于超前的城市规划会给城市财政带来压力和风险,但是现实中也有一些规划的制定是受到财政体制的“激励”,而非满足城市发展的合理需求,通过扩增城市建设面积获取新增建设用地指标,从而增加土地出让金和房地产开发相关的各项税收及其他财政收入。例如地方政府可能重复规划大量住宅用地,导致供大于求,造成资源的严重浪费以及大量“烂尾”工程和无人问津的“鬼城”出现。同时,通过出让土地使用权来缓解财政压力的方式也会造成“摊大饼”式的发展。

撤县设区是某些城市“为财政而规划”的典型政策手段。撤县设区政策指通过强制性行政手段扩大城市的行政区划面积,其初衷是促进有实力且有发展潜力的城市扩容,提升中心城市对区域发展的辐射带动作用,提升城市的资源优化配置能力,盘活城市远郊或周边城市的土地资源,从而加速我国的城镇化进程。然而在现实中,撤县设区已沦为某些城市增加财政收入的工具,为城市发展带来了一些无法忽视的问题,例如耕地占用带来的粮食危机、基础设施无法短期内满足城镇所需以及城市规模突然扩张而产生的治理难度加大等。经济方面,虽然撤县设区是打破行政区经济限制的有效措施之一,可为经济增长带来积极影响[8],但这一模式不具有可持续性[9],对城市经济的影响将伴随城市化率的逐步升高而减弱[10];此外,地方政府在短时间内新获得的土地、劳动力等大量资源,容易导致该区域发展以要素扩张为主的低效经济,造成资源浪费[11]。城市财政方面,撤县设区政策放松了城市发展的土地资源约束,成为地方政府改变土地供给的内生激励,地方政府将更积极地出让土地,从土地财政中获益[12]。由于城投债通常以土地为担保,土地出让收入能促进地方政府债务发行[13],一定程度上加速土地的资本化。此外,撤县设区带来的大量新增城镇人口及其对城市基础设施和公共服务的需求,将加剧城市投资建设的资金压力。

2009—2019 年,我国共撤销141 个县,增设110 个市辖区[14]。下文以我国某地级市为例,分析该市的撤县设区政策与城市财政的关系和问题。

我国某地级市曾年先后两次进行撤县设区,市辖区面积增加了300%有余。撤县设区使得该市政府能够在更大的范围内统筹规划各类资源、优化产业结构,进而促进区域经济的协同发展。同时,增加的地方政府财政收入也使得地方政府能够为居民提供更好的公共服务。然而,撤县设区在扩展该市发展空间的同时,给县改区的地区带来了一定程度的虚假城市化,具体表现为县改区当地的基础设施配套无法满足新增市民安居乐业的需求,失地农民难以获得与城市居民对等的公共服务,以及由于失地农民无法进行农业生产活动而成为城市失业人口[15]。同时,县改区使得省直管县转变为市辖区,原来的县政府在一定程度上丧失了自主管理权。

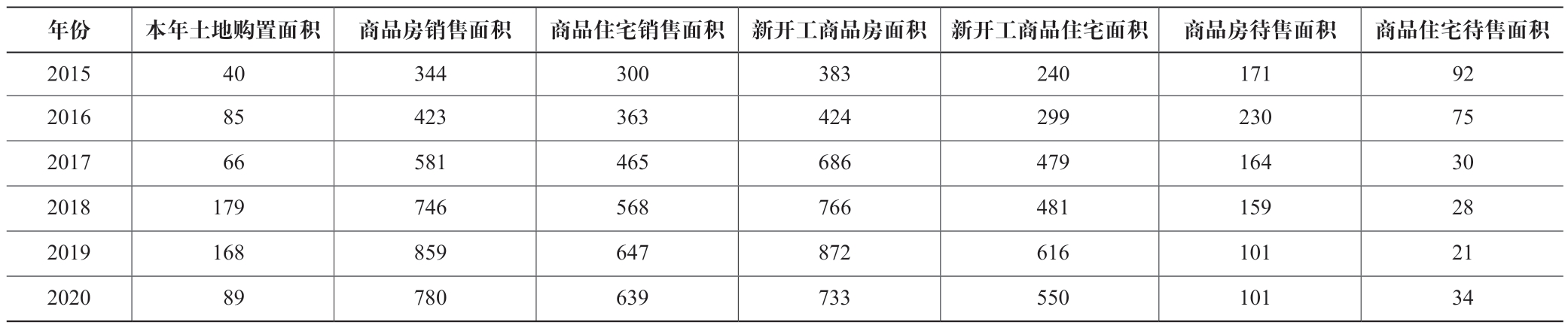

就城市财政而言,撤县设区为该市带来的最直接的影响就是城市建设用地规模的增加和随之而来的土地财政收入的增长。在该市进行第二次撤县设区的2018 年,房地产开发企业购置的土地面积多达179 万m2,较之前的年份显著增长(表2)。中国房地产大数据信息平台(CREIS)的统计数据表明,该市此次撤县设区涉及的区域内各类土地成交总面积也在2018 年达到了97%的同比增长。大量土地使用权的转让为该市政府带来了大幅增加的土地出让金。然而同样值得注意的是,随着新开工商品房屋面积的增加,该市的商品住宅待售面积也在2020 年一改往年连续减少的局面而较前一年有所增加,这一定程度上意味着城市土地资源的浪费。考虑到房地产开发企业从购置土地到出售商品住宅之间一般有1~2 年的建设期,因此2018 年房地产开发商大量购置土地和随后加快的商品住宅的开工建设,可能是2020 年商品住宅待售略有增加的原因之一。

表2 2015—2020 年案例城市房地产开发的主要指标(单位:万m2)

资料来源:作者根据该地级市2016—2021 年统计年鉴数据绘制

2.3 其他问题

政府对于城市建设项目的管理不仅包括建设阶段,还包括后期的维护与运营。尽管通过对交通等运营类项目进行收费能够回收一定的成本,但是对于大规模的基础设施项目,前期的投入和后期的维护成本都是巨大的,仍需要政府的补贴。目前,我国的基础设施项目往往“重投资、轻运营”,地方政府在针对新建的基础设施规划项目做财政预算时,可能会对未来出现的运营与维护成本考虑不足,造成虽有资金开发建设基础设施项目,但运营、维护和管理成本却对财政造成较大压力的状况。

城市基础设施的不断完善提升了城市房地产的价值。以交通为例,由于其具有的正外部性,交通设施的规划与落地能够带动周围土地及地上物的增值。目前我国地方政府在此过程中主要通过转让土地使用权以获取土地出让金的形式,对土地的现有价值和预期的增值进行回收,土地出让金从而成为城市基础设施建设的一项重要资金来源。然而,由于政府转让的土地使用权期限长达几十年,因此对未来地上建筑物的增值空间进行准确估计的难度较大,这导致地方政府在土地开发的最初阶段所获取的土地出让金仅仅是后期房地产增值中很少的一部分。尽管城市房地产的增值很大程度上得益于地方政府对公共服务的投入,但是由于缺乏完善的土地增值回收工具,我国地方政府普遍无法有效回收上述投入带来的土地增值部分。

3 促进城市财政与城市规划协调的政策建议

3.1 建立城市财政与城市规划的紧密联系

城市的发展离不开科学合理的规划,而规划的实施离不开资金的保障,地方政府财政是实现规划项目落地的主要资金来源。因此,城市规划与城市财政相辅相成,互相制约。城市规划与地方财政预算的衔接与融合,才能助力政府实现公共物品的有效配给和政府投资的效率最大化,从而促进城市健康长远的发展。

科学的城市规划既要满足人民生产和生活的需要,又依托于有保障的财政支撑。因此,城市规划部门与财政部门的相互协同显得尤为重要。随着我国经济进入“新常态”,财政收入增幅也逐年放缓——根据中国统计年鉴,我国一般公共预算收入增速由2007 年的32.4%下降至2019 年的3.8%;受新冠疫情影响,2020 年我国一般公共预算收入较2019 年减少了3.9%。然而,地方政府的财政支出压力并未减小,我国的城镇化进程对于城市建设投资的资金需求依然旺盛。中小城市需要大量建设基础设施项目以完善公共服务的供给,城镇化程度较高的城市也需要对已有的基础设施项目进行维护、管理和升级。地方政府在制定城市规划尤其是制定资金需求大、建设周期长的基础设施的相关规划时,需综合考量城市的融资能力;在制定财政政策和财政支出预算时,应考虑经济发展对于交通、电力等基础设施以及教育、医疗等公共服务的需求,为必要的公共服务供给提供满足其需求的配额。只有将城市规划与财政政策有效衔接、彼此协同,才能推动城市规划的实施,提高财政资金的利用效率。

3.2 以中长期财政协调机制为导向加强与城市规划的协调

规划大多具有中长期的特征,这使得以年度为周期的财政收支核算方式难以与之匹配。因此笔者建议建立中长期财政协调机制,以实现其与规划之间的协调。为健全省以下财政体制,2022 年6 月,国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》,部署五方面重点改革措施,包括清晰界定省以下财政事权和支出责任、理顺省以下政府间收入关系、完善省以下转移支付制度、建立健全省以下财政体制调整机制、规范省以下财政管理。这一意见为进一步理顺城市财政的地位和城市政府与省级的财政关系指明了方向,有助于未来通过中长期财政协调机制,逐步建立独立的城市财政体系,使城市财政逐渐清晰透明。

3.2.1 建立中长期财政支出责任协调机制

建议构建中长期财政支出责任的战略控制机制。即完善政府预算与国民经济和社会发展规划的协调,建立预算与政府中长期规划紧密衔接机制,加强财政对经济的“逆周期”调节,建立跨年度中期预算平衡机制,增强财政政策的前瞻性和财政预算的可持续性。

建议建立中长期财政政策战略管理委员会,研究城市财政经济发展所面临的各重大项目、重大政策,贯彻落实中长期财政政策。该委员会为城市财税管理部门下属的议事、咨询、协调机构,其主要职能是:分析城市财政5~10 年财政经济形势基本趋势,特别是近3 年的城市财政经济状况;预测城市财政5~10 年财政收入、财政支出,以及财政赤字或财政结余的基本数据;分析城市政府决策的重大经济社会发展项目所需支出,对中长期财政支出责任的影响;对本年度及中长期财政政策选择提出对策建议。

3.2.2 构建政府预算与中长期国民经济和社会发展规划协调、制衡机制

构建政府预算与中长期国民经济和社会发展规划协调机制的重点是利用国民经济规划控制政府支出责任的增长。一方面,科学编制国民经济和社会发展规划,在准确预测政府综合财力增长的基础上,合理安排需要政府财政出资的重大经济、社会建设项目,保持发展与政府财力的平衡,防范财政风险,实现经济社会的可持续发展。另一方面,做好政府预算与发展规划执行中的协调,在规划中没有的项目,预算原则上不予安排支出和资金支持。

在现有财政统计、数据管理的基础上,建议建立专门为中长期财政支出责任控制和化解服务的城市财政数据库。除历年城市财政收支数据外,还应包括各类基础设施数据,教育、医疗、养老、环保等民生类数据,城市GDP、物价指数、就业、人口等基本经济数据,以及城市产业发展的各类数据。该财政数据库应能够满足中长期收支预测的需要。

在我国现行政治体制、行政管理体制下,控制财政中长期支出责任,还需要建立市级财税部门与市人大、市政府各主管部门,以及与上级政府财税部门的定期沟通机制。通过沟通机制,及时掌握重点项目支出的有关信息,结合城市综合财力平衡,控制财政中长期支出责任过快增长。

此外,需加强城市规划与城市财政学科人才的培养,在相关专业教育中开设城市规划与财政学交叉课程,培养具有财政意识的城市规划者和具有规划素养的财政学人才。

3.3 完善城市基础设施投融资模式

基础设施项目是城市规划的重要组成部分,基础设施投融资则是项目能否成功开发及运营的关键。结合我国和其他国家城市建设的相关经验,可以从以下几个方面完善我国城市基础设施投融资模式,加强规划与财政的协同。

一是编制政府投资滚动规划和滚动预算[7]。由于城市基础设施建设项目具有周期长、延续性强的特点,其财政支出周期可能长达数十年,地方政府在针对这类规划项目制定财政支出预算时,应考虑这类项目跨越多个预算周期的投资周期,预判地方政府未来多个预算周期的财政收入情况和支出能力,编制滚动实施计划和分解目标。此外,在针对新建规划项目进行财政预算编制的同时,也要考虑在建项目和建成项目的维护和管理对财政资金的需求,以保障基础设施建设投资的连续性。

二是设立各项基础设施相关特别账户,明确融资渠道和投资界限,提升资金的利用效率。国际上,韩国在1989 年设立由90%的燃油税和车购税构成的公路特别账户,以保障交通基础设施建设及维护的资金需求;为了保障资金来源的稳定性,韩国又分别于1993 年和1994 年通过了《交通税法》和《交通设施特别账户法》[16]。我国可借鉴此类经验,通过设立国家特别账户对各项基础设施的政府投入进行统一管理,逐步完善相关法律法规和机制。

三是完善公共基础设施的投资方式。对于无法由市场提供的环境治理等公益性项目,政府应积极发挥其调节市场失灵的功能,采取直接投资的方式;对于前期资金投入大但具有一定收益的项目,例如电力和交通设施等具有一定经营性质的项目,政府应积极探索PPP 或建设—经营—转让(BOT:Build-Operate-Transfer)等多种方式,引入社会资本参与建设和运营。总的来说,需重视发挥政府资金的引导和杠杆作用,撬动更多企业和社会资本参与城市基础设施建设。国际上,美国在2018 年公布的《美国重建基础设施立法纲要》(Legislative Outline for Rebuilding Infrastructure in America)中提出,联邦政府出资2 000 亿美元资金,通过奖励资金或扩充信贷等方式吸引地方政府和私人资本的资金参与基础设施建设[17]。我国亦可通过政府补贴、税收优惠等财政政策,鼓励更多的私人部门和投资者对规划中的各类基础设施项目提供长期而稳定的资金支持,既保障了项目建设阶段所需的资金,同时私人部门和市场机制下的专业管理也有利于基础设施项目的维护和经营。

四是构建城市土地增值回收机制。通过制定相关的政策和法律法规,允许地方政府利用基于土地价值及产权的各类土地增值回收工具,对基础设施建设所带来的土地增值部分进行合理回收,以此作为地方政府维护基建设施和持续完善公共服务的资金来源之一。

五是加强各城市之间的规划和财政体系的协同发展。与交通、环境治理相关的基础设施服务范围往往覆盖多个城市,地方的规划者和政策制定者在制定此类公共服务项目建设计划时,可考虑在上一级政府管理下的合作开发模式,既减小了各地方的财政压力,也有利于促进我国都市圈和城市群的形成与发展[18]。

[1] 刘志,黄志基.中国城市财政可持续发展: 挑战与出路[J].政府管理评论,2018(1): 59-74.

[2] 吕冰洋.央地关系: 寓活力于秩序[M].北京:商务印书馆,2022.

[3] 张清勇.纵向财政竞争、讨价还价与中央——地方的土地收入分成——对20 世纪80 年代以来土地收入的考察[J].制度经济学研究,2008(4):107-127.

[4] 汤玉刚,陈强.分权、土地财政与城市基础设施[J].经济社会体制比较,2012(6): 98-110.

[5] 徐军伟,毛捷,管星华.地方政府隐性债务再认识——基于融资平台公司的精准界定和金融势能的视角[J].管理世界,2020,36(9): 37-59.

[6] 王朝才,赵全厚,朱新华,等.基于基层财政视角的地方政府间财政关系研究[J].经济研究参考,2008(64): 21-41.

[7] 白景明,王思轩.规划和预算: 如何有效衔接[J].中国投资(中英文),2019(11): 52-53.

[8] 聂伟,陆军.撤县设区改革与地级市经济增长——整县设区和拆县设区的比较研究[J].经济问题探索,2019(2): 95-101.

[9] 徐升艳,郭行.撤县设区是否增加了地方政府土地出让收入?[J].开发研究,2021(3): 147-152.

[10] 纪小乐,魏建,李欣泽.撤县设区VS.切块扩区: 地级市扩大市辖区经济发展效应的实证研究[J].广东社会科学,2018(6): 46-57.

[11] 邵朝对,苏丹妮,包群.中国式分权下撤县设区的增长绩效评估[J].世界经济,2018,41(10): 101-125.

[12] 张清源,苏国灿,梁若冰.增加土地供给能否有效抑制房价上涨——利用“撤县设区”的准实验研究[J].财贸经济,2018,39(4): 20-34.

[13] 张莉,年永威,刘京军.土地市场波动与地方债——以城投债为例[J].经济学(季刊),2018,17(3): 1103-1126.

[14] 段树军.收紧调整权限 给撤县设区热降温[N].中国经济时报,2022-06-27(001).

[15] 李学.利益扩张型虚假城市化现象的激励机制探析[J].社会科学,2007(5): 14-20.

[16] 宿凤鸣.韩国高质交通基建规划管理与投融资创新经验[J].综合运输,2019,41(5): 104-108.

[17] 陈霞.美国基础设施融资机制对我国新基建的启示[J].中国财政,2021(9): 20-22.

[18] BAHL R W,LINN J F.Governing and financing cities in the developing world[M].Cambridge,MA: Lincoln Institute of Land Policy,2014.