引言

我国是一个幅员辽阔、地域特色鲜明的人口大国,也是政治大国、文化大国和经济实力急剧崛起的国家。面对国际社会的纷繁芜杂和风云变化,构建国家长远空间格局,必须要有底线思维和战略思维,并在空间上统筹落实和合理安排。城镇空间是经济社会发展和承载国家战略的核心地区,也是人民生活的美好家园。国家城镇体系的布局,既反映了政治、经济、社会、生态和技术的长期变革,也是国家战略性应对内部外部变化,主动构建和调整的结果。

进入21 世纪以来,国家对区域均衡发展的要求更加迫切,如区域战略实现了国土空间全覆盖,两轮新型城镇化规划持续推进“两横三纵”的城镇化战略格局。自由贸易区和中欧货运班列在成都、重庆、西安、郑州等中西部中心城市落地和开通,改善了内陆的开放条件,为国家构建东西双向开放的空间格局奠定了坚实基础。同时也应该看到,逆全球化的单边主义和保护主义甚嚣尘上,产业链、供应链的安全风险加剧,信息化引发颠覆式变革的步伐更加迫近,全球气候变化导致极端气候增加,国家只有更前瞻性地优化城镇格局,才能更加主动地应对这些安全风险带来的挑战。

1 我国城镇格局优化调整的历史回顾与影响因素

1.1 城镇格局的四次重要调整

新中国成立以来,我国的城镇格局历经了四次重要调整[1]。

第一次是“一五”时期。国家156 个重点项目选址与城市建设高度结合,形成8 个重点工业城市、14 个大规模扩建城市和17 个一般扩建城市,改变了国家城市和工业布局高度倚重沿海的局面。1952—1957 年,中西部地区GDP 占全国比重由43.2%提高到45.3%,人均GDP 增速达到7.92%(比东部地区快2.74%),在全国的人口占比提高0.31 个百分点(达到56.56%)①课题组根据中国国家统计局公布的1952 年和1957 年分省市GDP 和人口数据计算整理。。

第二次是“三线”建设时期。在中苏交恶,边境局势全面紧张的背景下,国家出于国防和战略安全,通过新建工业城市(攀枝花、六盘水、十堰、金昌等)和国防工业基地(安顺、汉中、张家界等),进一步扭转了生产力布局不均衡的局面。1964—1978 年,“大三线”地区GDP 占比从15.05%上升到15.76%,人口占比从17.18%上升到17.87%,与沿海地区人均GDP 的差距由139 元/人降低到79 元/人②课题组根据中国国家统计局公布的1964 年和1978 年分省市GDP 和人口数据计算整理。。

第三次是改革开放到2000 年前后。改革开放前,由于我国长期施行计划经济,孤立于世界主流市场之外,使国家经济发展代价高,效率低,维系困难。1978 年我国经济总量仅占全球1.74%的份额,人均GDP 只有156.4 美元,是世界平均水平的7.8%。改革开放确立了国家以经济建设为中心,通过沿海地区率先开放,充分利用国内国际两个市场发展经济,成为国家共识。通过沿海、沿边和内地的依次开放,东南沿海地区的经济实现了迅速崛起。1978—1998 年,沿海省份GDP 增速是全国平均水平的2.23 倍。中西部地区人口向沿海地区加速转移,东部地区人口年均增速1.37%,超过1.21%的全国平均水平③课题组根据中国国家统计局公布的1978 年和1998 年分省市GDP 和人口数据计算整理。。

第四次是2000 年以来,以国土均衡开发为目标进行调整。自1999 年西部大开发战略提出以来,国家相继出台系列政策文件和区域战略,但从现实看,实现政策目标仍需长期努力。东部地区对全国GDP 的贡献长期维持在52%左右,其中仅长三角、珠三角、京津冀三大城市群就占全国GDP的34%。三大城市群2020 年常住人口达到3.53 亿人,占全国人口的24.5%,较2000 年提升了4.5 个百分点。中部和西部地区GDP 虽有所增长,但分别仅达到22%和21%左右,东北地区经济下滑明显,2000—2020 年占全国GDP 比重由10%下降到5%④课题组根据中国国家统计局公布的2000 年和2020 年分省市GDP 和人口数据计算整理。。

1.2 国家中心城市的认识与作用变化

国家中心城市承载国家战略发展任务,是空间上落实国家目标的主要支点。优化国家中心城市的空间布局和功能,对贯彻国家意图可以起到“四两拨千斤”的作用。特别是对于我国这样具有悠久的中央集中领导历史的单一制国家来说,国家中心城市是落实国家战略、体现地方诉求、达成空间共识的重要政策工具。

建设部门是我国系统性开展国家中心城市研究比较早的机构。早在1985 年,国家建委在《2000 年全国城镇发展布局要点》中就提出了全国六级中心城市体系,指出北京、上海、香港—澳门为第一级的全国性和具有国际意义的中心城市,广州、武汉、重庆等是第二级的跨省区的中心城市,这是国家中心城市体系的概念雏形[2]。1999 年,建设部“九五”重点课题《经济全球化与中国城市发展——跨世纪中国城市发展战略研究》已经关注到全球城市网络和信息社会背景下,中国城市与世界城市体系的互动发展和空间态势[3]。2006 年和2012 年开展的两轮全国城镇体系规划,构建了基于人口、经济、开放、综合交通、行政地位、对内对外辐射等指标测算基础上的国家中心城市体系[4]。

在全球化迅猛推进和持续深化背景下,我国新的中心城市一方面将在新国际门户、创新中心、新市场中心和新网络中心的叠加下产生;另一方面,将在重庆、成都、武汉、沈阳、西安等对国家均衡发展意义突出的城市中形成,昆明、南宁、乌鲁木齐等对区域国际化作用突出的城市也有潜在机会[5]。近年来,随着中国经济实力和国际影响力的不断提高,依据现状的相关指标测算,我国的国家中心城市在全球城市网络中的地位和作用越来越突出。如何通过中心城市的谋划和布局,使国家均衡和安全发展的战略意图能够得到更好的实施,成为政府和学术界关注的焦点。

1.3 我国城镇格局优化的理论思考

正是认识到国家空间格局和城镇体系的优化既需要从落实国家战略层面研究,也需要基于城镇的可持续发展目标,满足资源保护和合理开发的要求,笔者在21 世纪初期创建了“国家空间规划论”[6]。这是我国最早提出国家城镇体系的构建要以生态安全为前提,将空间资源分为生态安全层、基础设施层和人居生活层,以三个层次的空间资源分析为基础构建国家和区域的空间格局,填补了国家层面空间规划理论的空白。

针对我国广袤多样的国土空间,结合城镇化与城市发展所涉及的人口、经济、资源、生态环境和管理机制等影响因素及其变化,立足人居环境建设需求,国家空间规划论对我国空间特别是城镇空间优化提出理论和方法,并通过《全国城镇体系规划(2006—2020 年)》的编制,面向2020 年提出我国应构建“多元、多极、网络化”的城镇体系,来应对国土空间更加开放、更加均衡、更加高效集约的发展。

改革开放40 年来,我国城镇化所面临的问题由前30年的城市快速建设与自然生态保护之间的矛盾,转向近10年来日益严峻的安全风险挑战,国家空间规划论的理论内涵也从强调生态优先向关注安全问题拓展。为此,国家空间规划论进一步提出了由空间资源精准分析、空间布局适应技术、空间发展动态评估构成的全周期的空间优化方法,即通过“定底盘、布棋局、优棋势”,为全国不同地区的可持续发展提供科学的技术方法,并实现国家空间格局的整体最优。

1.4 我国国土空间面临的风险与挑战

未来相当长时期,我国面临“百年未有之大变局”,需要提前预判安全和风险因素对空间的影响,并在空间上做好“预案”,将风险纳入决策因素,做好稳健性策略和适应性管理。

一是产业链、供应链的频繁断供,使各国均认识到过度集中布局导致的风险。麦肯锡对13 个行业325 家企业的调查表明,公司经营运转平均每3.7 年就会受到一次自然灾害的明显冲击,每10 年要平均损失一年的利润,每5~7 年发生的供应链中断100 天的极端事件会使公司损失一年的收入[7]。因此,日本、美国和欧盟都在为打造强韧的供应链和产业链提供政策支持。我国珠三角和上海大都市圈的土地面积仅占全国的1.1%,但聚集了全国11.0%的人口和20.1%的制造业份额,占据着全球制造业5.2%的份额①课题组根据上海市、江苏省、浙江省、广东省统计局公布的2020 年经济、人口数据计算整理。,具有举足轻重的地位,如果遭遇断供影响也将是全国甚至全球性的。以上海汽车产业为例,其整车制造在全球产业链中具有重要地位。2022 年4 月受疫情“断链”影响,上海的汽车产值每天损失超过20 亿元,物流损失每天超过8 亿元,上下游零部件关联产业每天损失约15 亿元。从封控前的低速生产到后续正常恢复期间,国内相关地区汽车企业损失三周产量,上下游供应链造成的损失超过1 000 亿元②上海汽车产业链的影响数据,根据中国汽车工业销售网、芯片生产企业供销协作联盟(ICSPEC)、记者的企业调查数据等网络信息整理获得。部分数据来自《产量下降5.1%!上海疫情搅乱中国芯片业》(https://view.inews.qq.com/a/20220421A02MGA00)。。

二是人口在少数特大和超大城市过度聚集,导致灾损和风险加剧。2020 年,我国人口增长最快的10 个城市(深圳、成都、广州、郑州、西安、杭州、重庆、长沙、武汉、佛山)人口总量达到1.58 亿人,较2010 年增长4 210 万人;其占全国人口的比重,由2010 年的8.7%提高到2020年的11.2%③课题组根据中国国家统计局公布的第六次、第七次人口普查数据计算整理。。在人口和产业持续聚集的过程中,这些城市及周边的生态绿地被大量侵占蚕食,市辖区水面率普遍下降3%~5%④数据来自2020 年、2021 年住房和城乡建设部第三方体检评估报告。,应对自然灾害和安全风险的韧性能力降低。2020年长三角城市群因台风、洪涝造成的平均损失是2010 年的2 倍,直接经济损失占全国比重由2010 年的8.36%上升至2020 年的34.35%⑤数据来自中国国家统计局,由EPS DATA 整理。。

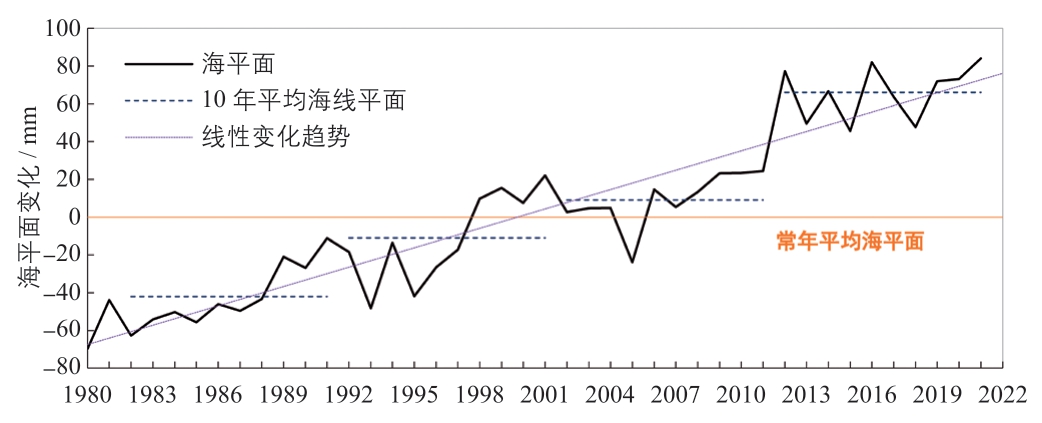

三是随着全球气候变化加剧,过去50 年气候灾害数量增加了5 倍,平均每天造成2.02 亿美元的损失[8]。中国是气候变化的敏感区和影响显著区,受到的威胁尤为严重。如我国沿海海平面1980—2021 年上升速率为3.4 mm/年,显著高于同时段全球平均水平(图1)[9]。海平面上升带来风暴潮倒灌加强,对1.3 亿沿海居民产生了重大影响,加大了其面对热带气旋的脆弱性[10]。近年来,城市洪涝问题也越来越突出,如2012 年北京“7·21”和2022 年郑州“7·20”特大暴雨就是其中的典型事件,其背景是全球气候变化影响下,温度上升导致蒸发增加,水分循环加快,强暴雨呈现增多趋强态势。快速城镇化导致城市热岛效应和雨岛效应日益增强,也会使城市强暴雨增加,下垫面变化改变了流域产汇流规律,加剧了城市洪涝风险。

图1 1980—2021 年中国沿海海平面变化

资料来源:参考文献[9]

四是信息化引发的产业集群重塑、商业模式变革和生产方式重构,导致空间上集聚效应和分散效应并存,空间策略的制定面临更多的不确定性。如信息通信技术的进步强化了企业协调和管控能力,使其有能力依据各地资源禀赋优势,对研发、制造、营销和售后等各环节进行分散化的布局;但另一方面,3D 打印、人工智能技术、物联网和大数据的利用大幅度提高了生产率,削弱了全球化分工带来的益处,将可能极大地改变世界制造业格局。从长远看,产业链更加分散化布局,终端产品更加贴近消费地市场,信息时代涌现出更多“新游牧部落”群体,使更多的城市和区域获得融入经济网络和创新成长的机遇。

2 构建多极支撑的经济空间布局

2.1 识别经济发展潜力城市

我国以长三角、珠三角和京津冀为代表的三大城市群,在国家面向2035、2050 年的现代化进程中,预期仍是经济发展的战略引擎。这三大城市群均经过了改革开放40 年来持续的转型升级,才形成了当前能够代表中国参与国际竞争与合作的国家地位。三大城市群中,以北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、宁波、南京、天津等为代表的众多城市,已成为全球城市网络中的重要节点,并因其产业基础、创新功能、教育科研、网络支撑和便捷可达等众多优势,能够在2035 年甚至更长的远景期继续在国家经济格局中发挥战略性作用。

“罗马不是一天建成的”。三大城市群之外的城市,如果要在国家2035 年经济格局中发挥“双循环”的支点作用,大概率是从现状具备创新、行政、经济和交通网络等综合优势的城市中脱颖而出,不太可能从基础薄弱的城市中产生。因为在市场经济条件下,虽然政府可以在资源配置中发挥更好的作用,但市场毕竟是配置资源的决定性力量。因此,本文选取三大城市群之外的省会城市和计划单列市,作为“双循环”潜力城市的识别对象,具体包括太原、郑州、合肥、武汉、南昌、长沙、成都、昆明、贵阳、拉萨、重庆、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、呼和浩特、南宁、沈阳、大连、长春、哈尔滨、济南、青岛、福州、厦门、海口这27 个城市。

2.2 城市经济发展潜力机理分析

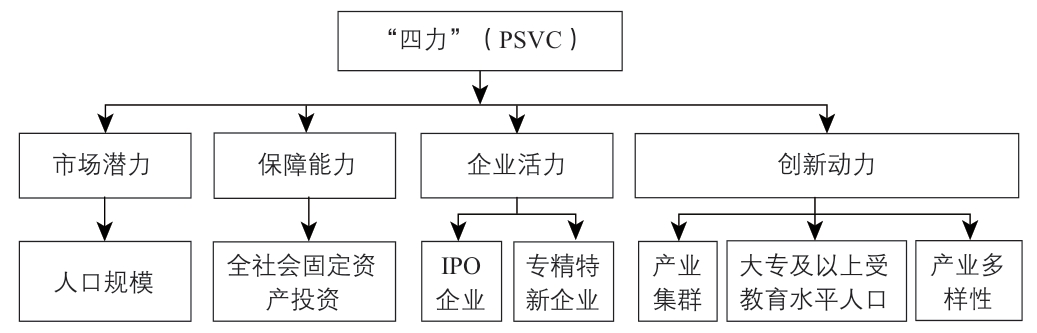

根据国外城市经济的发展历程,结合我国的国情经验,笔者认为“四力”(PSVC)——市场潜力(potential)、保障能力(supportability)、企业活力(vitality)、创新动力(creativity)是决定城市经济潜力的核心(图2)。

图2 城市经济发展潜力评价技术路线

一是市场潜力。在扩大内需的背景下,城市未来的人口规模决定着市场影响力,也决定了其对企业、资本等生产要素的吸引力。

二是保障能力。城市的基础设施、公共服务、企业技术和装备更新、科研教育和研发投入,乃至城市的人居环境品质的改善,最终需要持续的资金投入并转化为各种类型的固定资产。

三是企业活力。对我国企业而言,不依赖地方政府的保护,能够在全国和全球统一市场中具备竞争力的企业,才能给城市带来发展活力。具备成长能力的专精特新“小巨人”企业,以及近年能够在国家三大证券交易所(上交所、深交所、北交所)以首次公开募股(IPO: Initial Public Offering)上市的企业,决定着城市未来的产业方向和增长潜力。

四是创新动力。城市所拥有的人才规模是决定创新能力的基础。随着行业和学科的交叉融合越来越普遍,跨界和集成成为产业创新的主流和创意来源;产业集群是知识技艺、默会知识和社会网络构建的载体,具有很强的自我更新、持续升级的能力,决定着城市产业创新的恒久动力。

2.3 模型构建与分析结论

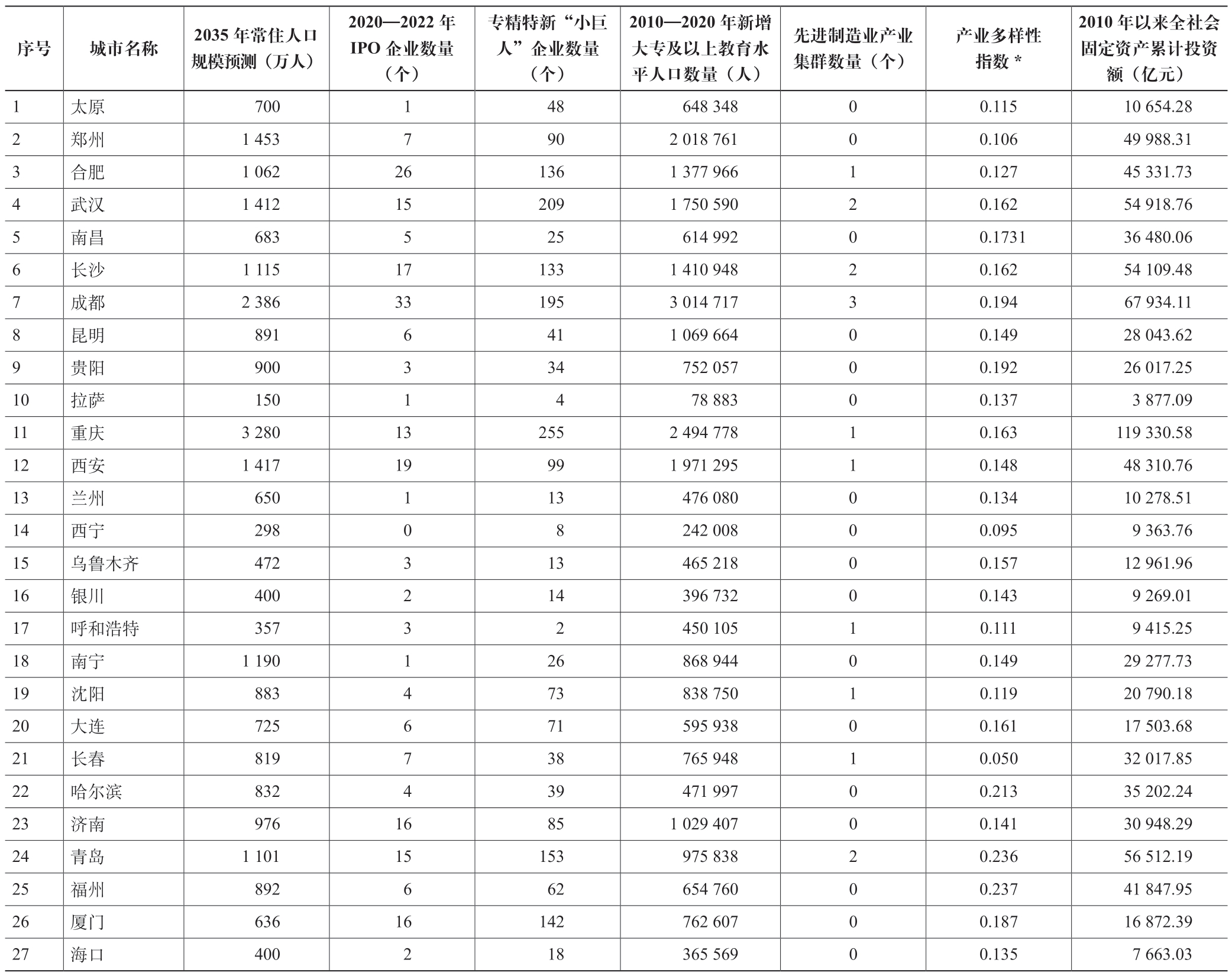

围绕“四力”,笔者选取7 项具有代表性、易获取且可比较的指标,构成城市经济发展潜力的综合评价指标体系(表1);继而运用熵值法确定各指标权重,构建城市经济发展潜力评价模型,计算各城市经济发展潜力,主要结论如下。

表1 27 个城市7 项评价指标数值汇总表

注:* 参照洛伦兹曲线的研究方法对各市产业的多样性进行研究,将曲线与X 轴围成的面积作为衡量产业多样性的指标。对应到城市产业发展上,根据各工业部门产值绘制出的曲线所围成的面积越大,产值在各工业部门的分配越趋向于均衡,各部门之间的发展水平差距越小,产业越趋向于多元化发展。计算公式:S= (xi+1-xi)(yi+1+yi)。其中S 表示产业多样性指数,即曲线围成的面积,将各部门产业按照各自产值所占工业部门产值的比重从小到大排列后,x 和y 分别表示各部门产业的累计平均分布占比和累计产值占比,n 为该市实际拥有的工业部门数。

(xi+1-xi)(yi+1+yi)。其中S 表示产业多样性指数,即曲线围成的面积,将各部门产业按照各自产值所占工业部门产值的比重从小到大排列后,x 和y 分别表示各部门产业的累计平均分布占比和累计产值占比,n 为该市实际拥有的工业部门数。

资料来源:(1)2035 年常住人口规模预测中,郑州、合肥、武汉、南昌、长沙、成都、昆明、重庆、西安、乌鲁木齐、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、济南、青岛、福州、厦门等19 个城市数据来自牛津经济研究院(Oxford Economics);太原、贵阳、拉萨、兰州、西宁、银川、南宁、海口等8 个城市数据来自各城市国土空间规划。(2)2020—2022 年IPO 企业数据来自WIND 数据库,该项指标包含北交所IPO 企业数量。(3)专精特新“小巨人”企业数据根据工信部公布的四批专精特新“小巨人”企业名录整理。(4)2010—2020 年新增大专及以上受教育水平人口数据根据27 个城市六普、七普统计数据整理。(5)先进制造业产业集群数据根据工信部公布的45 个国家先进制造业集群名单整理。(6)2010 年以来全社会固定资产累计投资额根据各市统计年鉴整理,2010—2020 年全社会固定资产投资按照10%的年折旧率进行折算。

(1)对城市经济发展潜力影响最大的指标是专精特新“小巨人”企业数量,其权重达到21.22%;其他依次分别为IPO 企业数量、全社会固定资产投资规模、常住人口规模、大专及以上受教育水平人口规模、先进制造业产业集群数量,权重分别为18.67%、15.73%、15.71%、13.41%、9.40%;对城市经济潜力贡献最小的指标是产业多样性,权重只有5.85%。

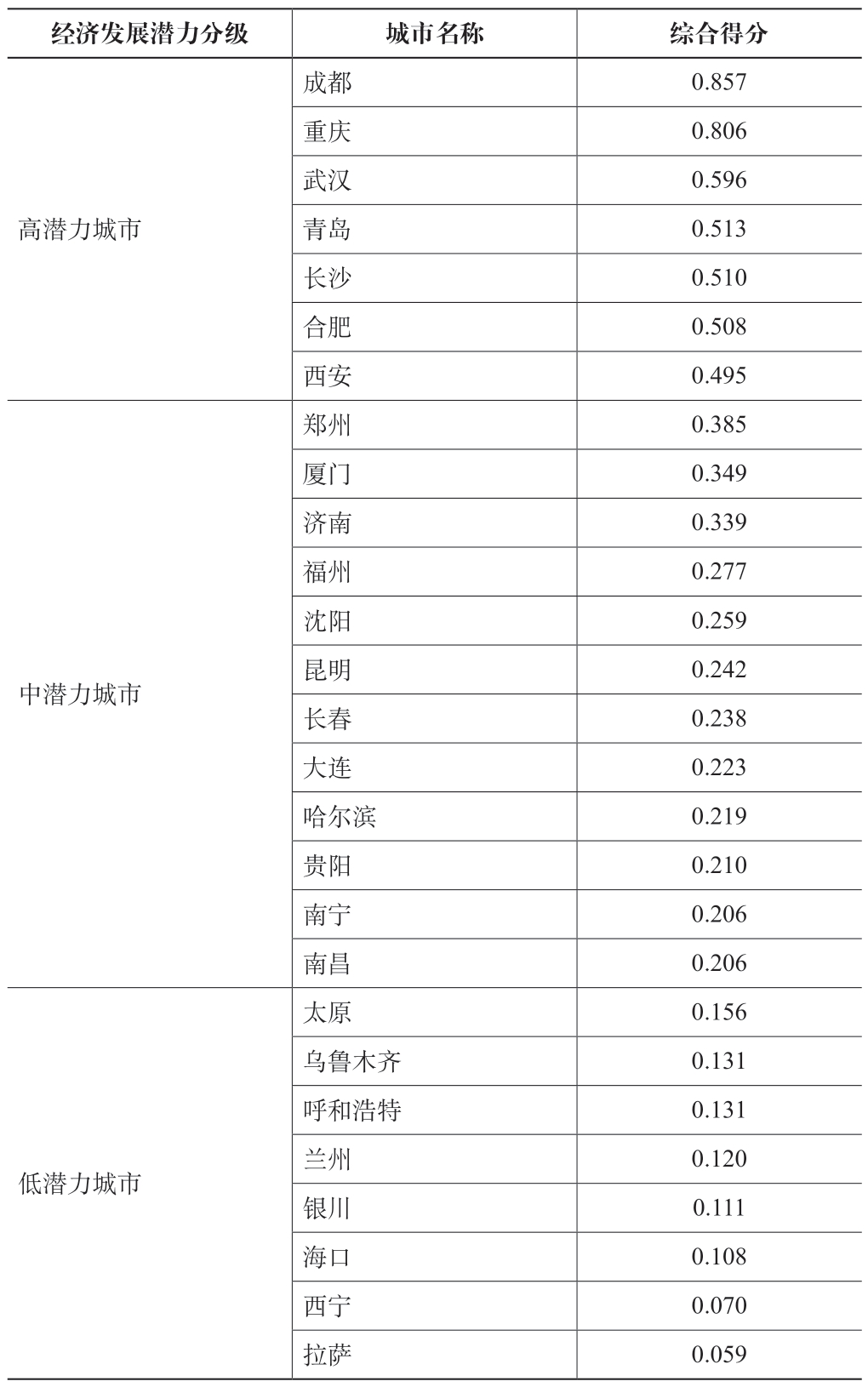

(2)27 个城市可按经济发展潜力划分为“高潜力城市—中潜力城市—低潜力城市”三个等级(表2)。其中成都、重庆优势明显,是最具经济发展潜力的城市,武汉、青岛、长沙、合肥、西安经济发展潜力也较大,有潜力成为全国经济均衡发展格局中的重要支点;郑州、厦门、济南、福州、沈阳、昆明、长春、大连、哈尔滨、贵阳、南宁、南昌经济发展潜力整体居中;太原、乌鲁木齐、呼和浩特、兰州、银川、海口、西宁、拉萨经济发展潜力则相对较弱。

表2 27 个城市经济发展潜力综合评分及分级列表

3 基于资源精准分析的多元城镇化道路

我国是一个地理多元、地貌多样的大国,拥有七大气候分区和十大流域,各地的自然地理格局、资源本底、生态安全方面面临着不同的风险和挑战。对三大城市群和27 个潜力不一的中心城市而言,应在全国空间资源精准分析的基础上,结合不同的城镇化分区,因地制宜开展差异化的城镇建设模式。

3.1 精准分析我国国土空间资源

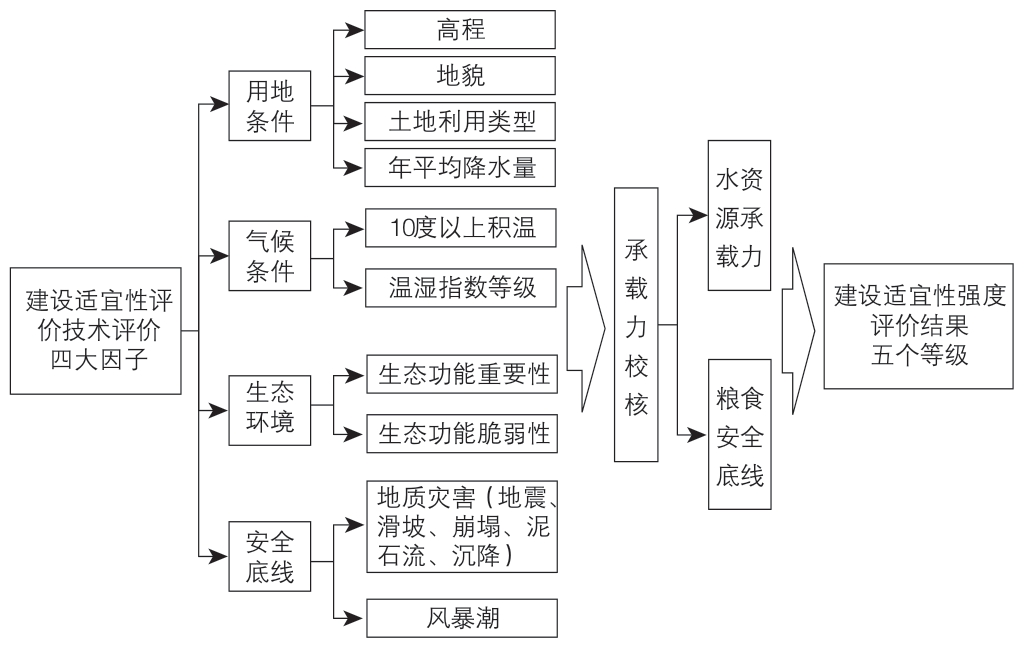

笔者从自然生态、安全风险两个维度对空间资源开展精准分析,建立包括一般因子、特殊因子和变动因子在内的多因子评价指标模型,分别开展建设适宜性评价和安全风险评价。

3.1.1 建设适宜性评价

选取包括地形、高程、地貌、土地利用类型等用地条件因子,年平均降水量、10 度以上积温、温湿指数等级等气候条件因子,生态功能重要性、脆弱性等生态环境因子,以及地震、滑坡、崩塌、泥石流、沉降等地质灾害和风暴潮等安全底线因子,并结合水资源承载力校核和粮食安全底线校核,精准识别全国国土空间中的“适宜”和“不适宜”建设的空间。最终,按照国土空间适宜开发建设强度①以区县为基本分析单元,以适宜开发强度(各区县适宜开发建设面积占各区县国土总面积的百分比)作为分级指标,将全国国土空间划分为五个等级,分别为<=5%、5%~20%、20%~40%、40%~60%、>60%。的不同,将全国国土空间划分为五个等级(图3)。

图3 建设适宜性评价的技术思路

3.1.2 安全风险评价

对于暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流、台风、冰雹、雪灾、高低温等九类常见自然灾害,按照暴雨—地震—泥石流、台风—暴雨—洪水、雪灾—低温—高温三类灾害链,笔者按分值加和进行综合风险评估,精准识别全国国土空间的中“安全”“不安全”空间。最终,按照灾害风险的类型和等级,将全国国土空间划分为八类地区②八类地区分别为地震—暴雨—泥石流灾害链中高风险、台风—降水—洪水灾害链中高风险、雪灾—高温—低温灾害链中高风险、台风—降水—洪水和雪灾—高温—低温两类灾害链高风险、地震—暴雨—泥石流和雪灾—高温—低温两类灾害链高风险、地震—暴雨—泥石流和台风—降水—洪水两类灾害链高风险、三类灾害链高风险区以及无风险区。。

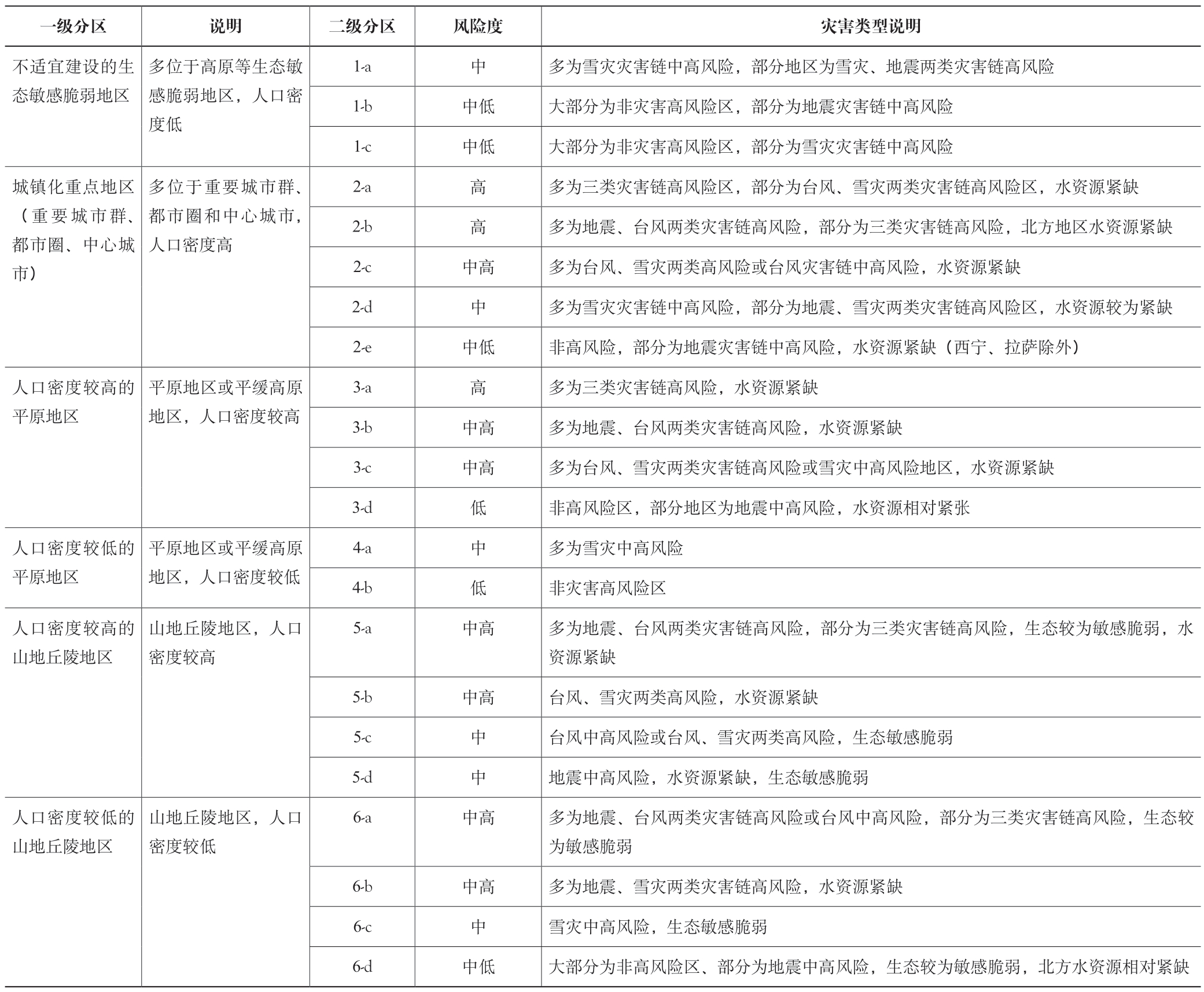

3.2 基于精准分析划定城镇化分区

基于精准分析的结果,结合重要城市群和中心城市等城镇化重点地区的识别,以及人口密度的空间分布特征,将全国国土空间划分为若干个城镇化分区,包括一级分区和二级分区(表3)。

表3 全国城镇化分区列表

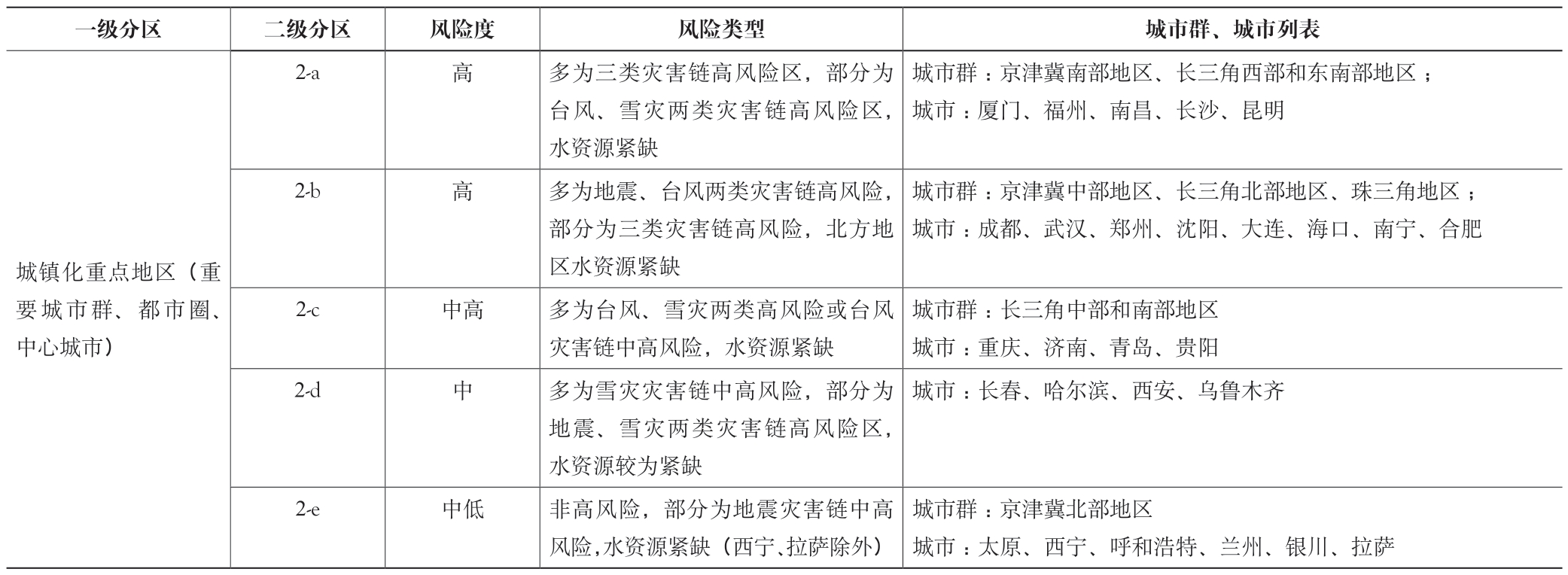

3.3 关注三大城市群和潜力城市的安全风险

我国三大城市群和27 个城市均属于6 个一级分区中的城镇化重点地区,但由于安全风险类型和风险度不同,所属的二级分区有所差异(表4)。

表4 三大城市群和27 个潜力城市城镇化分区列表

(1)京津冀南部地区、长三角西部和东南部地区,以及厦门、福州、南昌、长沙、昆明等城市属于2-a 分区,该类地区多为三类灾害链高风险区,且水资源较为紧缺,部分地区为台风、雪灾两类灾害链高风险区,其中福州等山地丘陵城市的生态环境较为敏感脆弱。

(2)京津冀中部地区、长三角北部地区、珠三角地区,以及成都、武汉、郑州、沈阳、大连、海口、南宁、合肥等城市属于2-b 分区,该类地区多为地震、台风两类灾害链高风险地区,部分地区为三类灾害链高风险地区。

(3)长三角中部和南部地区以及重庆、济南、青岛、贵阳等城市属于2-c 分区,该类地区多为台风、雪灾两类灾害链高风险或台风灾害链中高风险地区,大部分地区水资源较为紧缺,其中重庆部分山地丘陵地区生态较为敏感脆弱。

(4)长春、哈尔滨、西安、乌鲁木齐等东北和西北城市属于2-d 分区,该类地区多为雪灾灾害链中高风险地区,部分为地震、雪灾两类灾害链高风险区,且水资源较为紧缺。

(5)京津冀北部地区以及太原、西宁、呼和浩特、兰州、银川、拉萨等城市属于2-e 分区,该类地区多为非高风险地区,部分地区为地震灾害链中高风险,这些城市均有一定的生态敏感脆弱性,除西宁、拉萨的水资源较为丰富外,其余城市水资源较为紧缺。

总体而言,我国三大城市群和27 个潜力城市中,约80%以上的城市处于自然灾害的中高风险和高风险地区,且大部分城市面临着水资源紧缺问题,部分城市还需应对生态环境敏感脆弱的挑战。此外,这些城市和地区人口和经济高度集聚,且大多采用高强度高密度的开发建设模式,导致灾害防范和应急的难度更大,发展和资源环境之间的矛盾更加尖锐和突出。因此应根据不同类型城市在安全风险和资源环境方面所面临的不同问题和挑战,采取差异化的城镇建设模式和适应性的安全韧性建设技术,因地制宜地引导不同城市实现长久可持续发展,以保障我国国土的整体安全与均衡发展。

4 应对气候变化给国家空间带来的新挑战

应对气候变化是人类面临的共同挑战。2020 年,全球平均温度较工业化前水平(1850—1900 年平均值)高出1.2℃,2010—2019 年是有气象记录以来全球最热的10 年[11],以变暖为主要特征的全球气候变化导致社会、经济的气候驱动变率增大,自然灾害呈现极端事件频次增加、灾害连锁反应、多灾并发等特点[12],这对全国空间范围内社会、经济、资源环境等方面的总体综合安排与战略部署产生了深刻影响[6]。

基于吴绍洪等研究成果[12],笔者对我国三大城市群和27 个城市的综合气候风险区划进行识别和分析。

(1)京津冀城市群位于东北强暖增雨敏感区、华北弱暖增雨敏感区和华东—华中强暖减雨敏感区的临界地区。其中,北京和天津是城市发展低风险区,以石家庄为核心的京津冀南部地区是城市发展中风险区。

(2)长三角城市群位于华北弱暖增雨敏感区和华东—华中强暖减雨敏感区。其中,上海面临洪涝风险,是城市发展中高风险区;杭州、南京面临涝热风险,是城市发展中高风险区;宁波面临涝热风险,是城市发展中风险区;合肥面临热浪风险,是城市发展中风险区。

(3)珠三角城市群位于华南—西南弱暖增雨敏感区。其中,广州、深圳等中心城市面临涝热风险,属于城市发展高风险区。

(4)哈尔滨、长春、沈阳、大连位于东北强暖增雨敏感区,面临山地洪涝风险,属于城市发展中低风险区。

(5)济南、青岛、太原、西安、郑州、合肥、银川、呼和浩特位于华北弱暖增雨敏感区。其中,济南、青岛面临洪涝危险,属于城市发展中风险区;太原、西安面临干旱风险,属于城市发展中风险区;郑州、合肥面临热浪风险,分别属于城市发展高风险区和中风险区;银川、呼和浩特面临高原旱热风险,属于城市发展中低风险区。

(6)武汉、南昌、长沙、成都、重庆、厦门、福州位于华东—华中强暖减雨敏感区。其中,武汉、成都、重庆面临山地热浪风险,武汉属于城市发展中风险区,成都、重庆属于城市发展中低风险区;南昌、长沙、厦门、福州面临涝热风险,均属于城市发展中高风险区。

(7)昆明、贵阳、海口、南宁位于华南—西南弱暖增雨敏感区。其中,昆明面临干旱风险,是城市发展中高风险区;贵阳面临山地热浪风险,是城市发展中低风险区;海口面临洪涝风险,是城市发展高风险区;南宁面临山地热浪、沿海涝热等风险,是城市发展高风险区。

(8)兰州、西宁位于青藏高原弱暖增雨敏感区,面临干旱风险,属于城市发展中低风险区;乌鲁木齐位于西北强暖增雨、弱暖减雨敏感区,面临旱热、干旱风险,是城市发展中低风险区;拉萨位于青藏高原强暖增雨敏感区,面临干旱风险,是城市低风险区。

总体而言,基于对我国未来综合气候变化的总体趋势判断,本文评估的27 个潜力城市将面临不同等级的发展风险。其中,成都、重庆、贵阳、兰州、西宁、拉萨、乌鲁木齐、银川、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨等13 个城市的城市发展综合风险相对较低;太原、合肥、武汉、西安、济南、青岛等6 个城市的城市发展综合风险居中;郑州、南昌、长沙、昆明、南宁、厦门、福州、海口等8 个城市的城市发展综合风险较高。

5 延伸讨论

在全球化、信息化、市场化面临诸多现实挑战的情境下,气候变化又加剧了城市和区域的脆弱性,给自然生态系统、城市经济系统和人类社会系统带来空前压力。为构建更均衡、更安全和更可持续的国家城镇空间格局,需重点关注以下三个方面。

一是将国家创新资源①包括研究型大学和科研院所、国家工程中心、国家重点实验室、国家大科学装置等。这些国家级的研究和创新机构主要由国家投资建设,国家在选址决策中具有主动性。的布局与增强科技原创能力、振兴老工业基地、带动跨界集成创新、支撑边疆发展能力等结合起来,更好地实施“政府之手”的作用。一方面,继续发挥三大城市群和7 个高潜力城市在创新中的作用,因为庞大的创新群体、隐形的社会“网络”、优秀的科学家和企业家与当地企业团体的密切联系是这些区域和城市的独特优势。另一方面,应在27 个潜力城市中选择那些潜力排名虽偏后,但已具备较好产业基础、独特文化与区位优势的城市,合理布局国家创新资源,使其在推动均衡发展中发挥最大效用。

二是从安全和可持续视角,应特别关注城镇化重点地区和城镇化特殊地区。城镇化重点地区是探索城市韧性建设的科学前沿,其高强度、高密度开发问题,以及公共卫生和人为事故带来的巨大损失是世界性难题。因此,规划行业需要系统探索基于安全问题的区域—城市—街区的适应性对策,加强极端气候下的高度、密度、强度管控的技术研究,构建15 分钟防灾减灾生活圈。城镇化特殊地区(如高海拔、高寒、高湿热等地区)是国家的安全战略地区,需要因地制宜制定安全建设的适应规划技术。如高海拔地区需要科学选址布局,加强用地适宜性分析、生态敏感分析、低冲击规划建设技术研究;高寒地区的科学试验基地也需要立足场地,构建安全保障生活圈;高湿热地区,如中国的南海,应根据岛礁空间距离和特殊交通方式,构建区域性联动的服务保障体系,并在基地建设方面充分考虑湿热影响。

三是针对气候变化实施稳健性策略和适应性管理。经济发展、城镇化、气候变化交织在一起,使风险管理迫在眉睫。在未来人口、技术、市场和气候面临更多变化背景下,更需在信息不完善的基础上作出决策,将稳健作为决策标准。政府和企业的投资应重在加强城市区域的“安全边际”,包括建设更安全的基础设施,建立预警系统等,这样才能以较低成本增强气候适应能力[13]。要形成应对气候变化的分析框架,对未来的多种可能情况进行前瞻性分析和评估。适应性管理需要信息的不断进步、灵活稳健的规划设计、更有效的公众参与机制,以及及时反馈和监控评价。

总之,从中国城镇化发展历程看,不同时期面临着不同的矛盾和问题。过去比较注重生态优先,现在要在生态优先的基础之上,加上安全和生命至上的维度。要预判气候变化带来的影响,建立精准分析、适应技术和动态评估的空间优化技术体系,只有这样,才能使中国特色的城镇化行稳致远。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或整理。

感谢中国城市规划设计研究院周亚杰、付凯、李长风、戴子乔、骆芊伊、中国人民大学博士生王卓琳等同志提供的帮助。

[1] 王凯.50 年来我国城镇空间结构的四次转变[J].城市规划,2006(12):9-15.

[2] 叶维钧,张秉忱,林家宁.中国城市化道路初探——兼论我国城市基础设施的建设[M].北京: 中国展望出版社,1988.

[3] 顾朝林,等.经济全球化与中国城市发展[M].北京: 商务印书馆,1999.

[4] 李晓江.“钻石结构”——试论国家空间战略演进[J].城市规划学刊,2012(2): 1-8.

[5] 王凯,徐辉.建设国家中心城市的意义和布局思考[J].城市规划学刊,2012(3): 10-15.

[6] 王凯.国家空间规划论[M].北京: 中国建筑工业出版社,2010: 121-125.

[7] LUND S,MANYIKA J,WOETZEL J,et al.全球价值链中的风险、韧性和再平衡(执行摘要)[R/OL].麦肯锡全球研究院.(2020-09)[2022-11-10].https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2020/10/Risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains-executive-summary-CN-V1014.pdf.

[8] WMO: World Meteorological Organization.WMO atlas of mortality and economic losses from weather,climate and water extremes (1970-2019)[R/OL].(2021-08-31)[2022-11-10].https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21930#.Y75vPHZByUk.

[9] 自然资源部海洋预警监测司.2021 中国海平面公报[R/OL].自然资源部.(2022-04-08)[2022-11-10].http://gi.mnr.gov.cn/202205/t20220507_2735509.html.

[10] 张建云.气候变化对国家水安全的影响及减缓适应策略[J].中国水利,2022(8): 3-14.

[11] 王凯.中国城镇化的绿色转型与发展[J].城市规划,2021(12): 9-16,66.

[12] 吴绍洪,潘韬,刘燕华,等.中国综合气候变化风险区划[J].地理学报,2017(1): 3-17.

[13] 世界银行.2010 年世界发展报告——发展与气候变化[M].北京: 清华大学出版社,2010: 87-90.