工业遗产作为存量更新时代重要的空间资源,兼具历史、文化、艺术、社会等多元价值,如何在遗产价值得到保护与呈现的同时实现建筑空间可持续性利用,是城市更新领域的重要议题。临时性利用(temporary use / interim use)是欧洲国家在1990 年代末期应对城市收缩、实施城市更新过程中探索出的策略之一,德国于1996 年首次将其作为正式的城市更新发展策略[1]。学者霍尼克(Thomas Honeck)以德国为例,将临时性利用的发展分为“潜伏—生成—发酵—稳定—批判”五个阶段[2],这成为西方国家研究临时性利用的主要理论基础。奥斯瓦特等(Oswalt et al.)在《城市触媒:临时性利用的力量》(Urban Catalyst:The Power of Temporary Use)一书中将临时性利用策略与场地的关系概括为置入、推进、合并、共存、寄生、颠覆、替换[3],并高度概括了其具体表现形式。国内学者杨舢较早探讨城市发展中的临时性利用问题,并使用“过渡利用”定义发生于原初设定的使用方式向新使用方式转变的过渡时期内的空间利用方式,在学理和实证两个层面讨论了其“临时性、不稳定性和空间多样性”等特征[4];董一平和侯斌超以瑞士温特图尔苏尔泽街区为例,阐述了仓库地段通过不断调整转型目标以寻求长期功能的过程[5];万婷婷和李明烨以巴黎“大邻居”项目为例,提出临时性利用在历史街区更新中的策略与方法[6]。多位学者先后从城市或街区视角探究了临时性利用的价值与作用,但基于遗产保护的临时性利用的实证讨论尚不多见。

从世界范围来看,依托历史建筑遗产推动地区复兴已成为城市更新的重要推手,工业遗产作为文化遗产的重要组成部分,不仅承载着历史、文化和社会等多方面价值,更因其独特的建筑风貌和空间体量等在推动城市“存量提质”中具有独特优势。近年来随着工业遗产的开发与利用案例逐渐增多,文创园区遍地、开发利用同质化等问题集中凸显,而临时性利用为避免工业遗产的仓促规划、盲目上马或长期闲置提供了可资借鉴的策略。工业遗产的临时性利用是指当废弃工业遗存获得遗产身份后,在暂未明确其未来具体功能的过渡期内,或在已明确目标而尚未实施的情况下,所开展的一系列基于遗产保护、以盘活闲置空间为目标的临时性功能置换或建筑改造。这一策略将工业遗产视为存量空间开发的重要资源,其优势在于既要求遗产保护不发生重大偏差,又可以在遗产空置期内提高存量空间资源利用效率,为城市发展提供必要的弹性功能,从而实现城市可持续性更新。

荷兰首都阿姆斯特丹的西煤气厂(Westergasfabriek)在废弃关闭后,场地上遗留的22 座建筑物先后于1989 年和1996 年被列为荷兰国家历史纪念碑(Rijks Monument)[7],从此开启了长达20 余年的临时性利用探索之路,经历了从初期无明确目标临时性利用,到最终将确定性与不确定性临时利用共同作为开发策略的发展历程。正是通过探索和实施针对不同条件的临时性利用策略,西煤气厂实现了工业遗产保护与城市可持续发展的双赢,成为当地市民参访量最大的公共场所之一[8],并于2010 年获得欧盟文化遗产奖① 欧盟文化遗产奖作为欧洲文化的核心奖项,一直以来在推动社会和经济发展方面起着至关重要的作用。,在城市更新与工业遗产保护利用领域成为典范。

1 西煤气厂工业遗产概况

1.1 西煤气厂历史概述

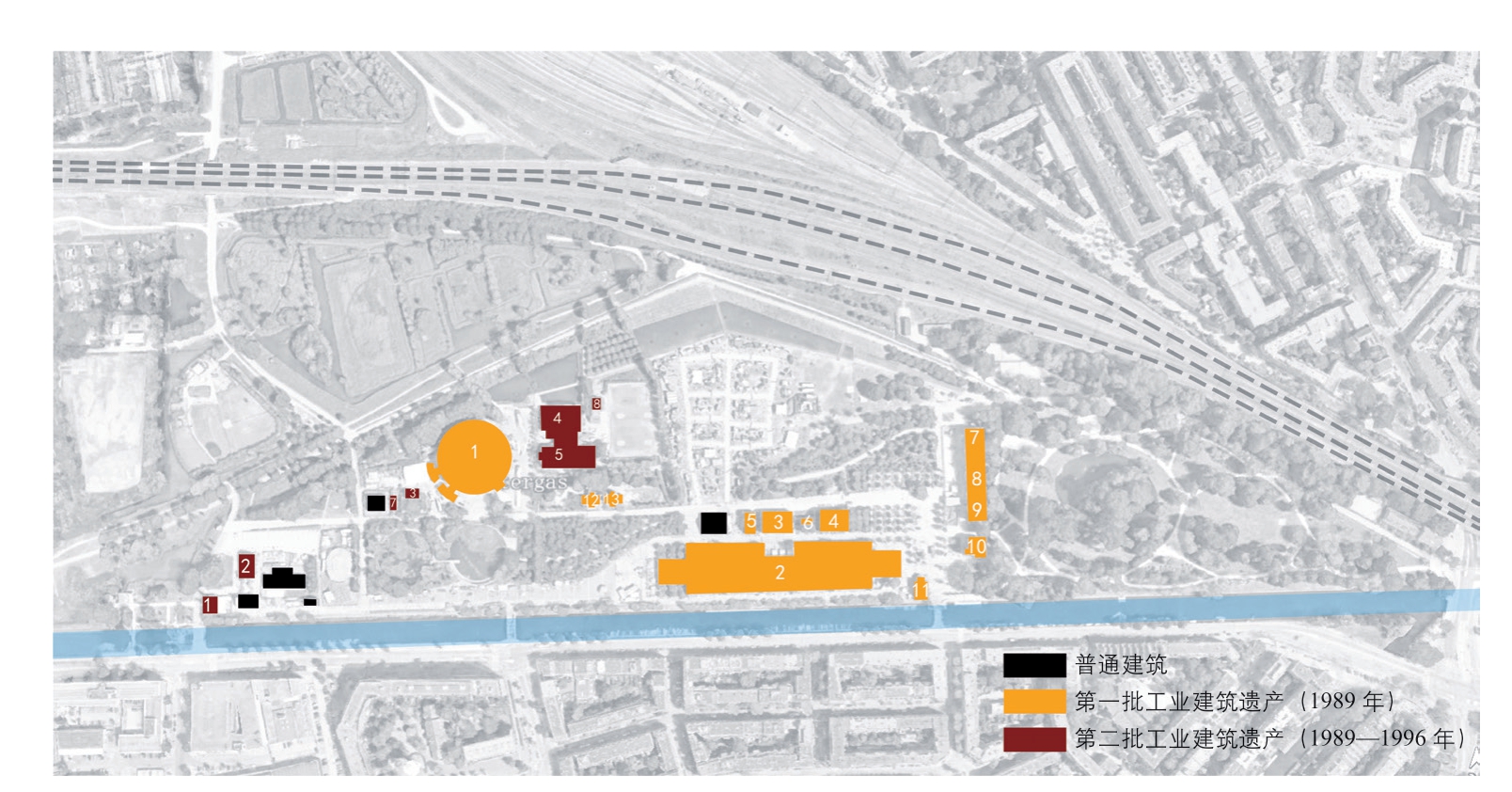

西煤气厂位于阿姆斯特丹老城区西部,场地包括西侧煤气生产区和东侧绿地区(图1),由原荷兰大陆煤气协会(Imperial Continental Gas Association)投资,于1885年建成,曾是19 世纪荷兰最大规模的煤气生产工厂,为荷兰经济发展与民生改善作出了重要贡献。西煤气厂工业建筑由犹太建筑师艾萨克·戈沙克(Issac Gossachalk)设计完成,建筑风格采用荷兰文艺复兴时期传统建筑立面形式、对称布局和竖向高窗,并融合了黄金时代② 荷兰黄金时代约在公元17 世纪,当时其贸易、科学与艺术等获得了全世界的赞扬,是荷兰的巅峰时期。的元素与特点(图2)。随着1960年代天然气的大量开采与广泛使用,传统煤气需求量急剧减少,西煤气厂最终于1967 年停产废弃。

注:A 为煤气生产区,B 为绿地区。

图1 西煤气厂区位图

资料来源:作者根据Google 地图绘制

图2 西煤气厂净化室外立面

资料来源:孟璠磊拍摄

1.2 工业遗产认定历程

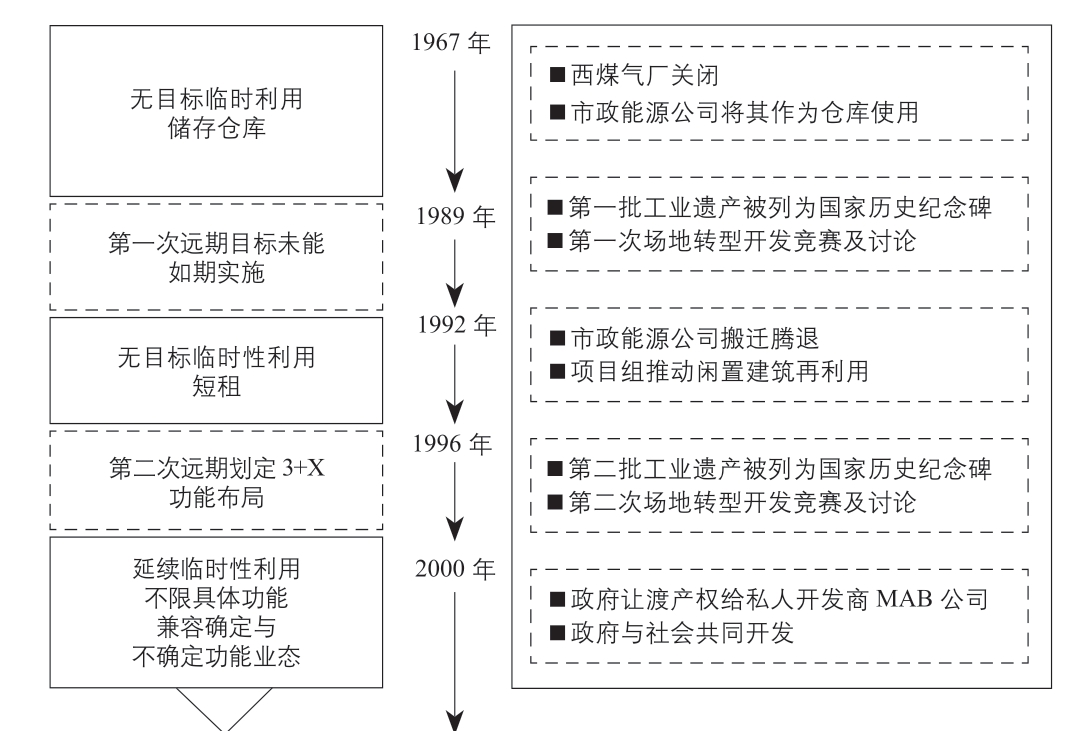

1967 年西煤气厂关闭之后,其相关的工业建筑、设施遗存由市政能源公司接手,用作临时储存仓库[9]。进入1970年代,人口数量的不断攀升使阿姆斯特丹城区的闲置建设用地接近饱和,城市建设不再谋求增量扩张,转而聚焦于存量土地的高效利用,长期以来占据城市中优越位置、却仅仅作为仓库使用的西煤气厂面临拆除风险。1975 年发布的《阿姆斯特丹宣言》倡议对城市历史建筑加强保护,避免大规模拆建造成历史遗迹的破坏,促使一大批老城区的历史地段与建筑遗产价值得以认知,西煤气厂因其突出的历史价值和风貌特色暂时避免了被拆除的命运。1970 年代末,阿姆斯特丹市议会指派项目经理埃弗特·韦尔哈根(Evert Verhagen)主持西煤气厂转型发展项目,并就其可能的用途开展了专门讨论,包括修建电车仓库、火车洗车场,拓宽铁路线等[10]。然而,由于西煤气厂周边已经聚集了大量居住区,场地转型为其他工业生产性功能面临极大的制约,且遭到了当地居民的普遍反对,西煤气厂的土地转型开发因此搁浅。但长期低效率使用、包含尚未治理的棕地等现实问题,使西煤气厂一直没有彻底摆脱被拆除的风险,一些非主体性建筑如水塔、实验室等先后被拆除。直到1989 年,项目组在全面评估了西煤气厂的历史、社会、艺术以及空间利用等方面价值后,成功将储气罐、净化室、机械制造车间、锅炉房以及东西办公室等工业遗存申报为荷兰国家历史纪念碑,并因此获得了国家历史建筑修复基金支持,才为建筑保护提供了基本保障(表1,图3)。

表1 第一批工业建筑遗产信息表

资料来源:作者根据《西煤气厂发展计划》(Ontwikkelingsplan voor de Westergasfabriek)、西煤气厂文化公园官方网站、Google 地图等绘制

序号名称建筑面积/ m2建设年份 列为历史古迹年份1储气罐(Gashouder)3 000 1902 1989 2净化室(Zuiveringshuis)7 000 1885 1989 3机械制造车间(Machinegebouw) 410 1885 1989 4锅炉房(Ketelhuis) 385 1903 1989 5西水表房(Westelijk meterhuisje) 60 1885 1989 6东水表房(Oostelijk meterhuisje) 60 1885 1989 7车间大楼(Werkplaatsengebouw)1 000 1885 1989 8办公楼(Kantoorgebouw)不详不详1989 9助理工程师之家(Assistant ingenieurswoning)不详不详1989 10工程师办公室(Ingenieurswoning) 230 1885 1989 11监管室(Regulateursshuis) 120 1885 1989 12西办公室(Westelijke bazenwoning) 120 1885 1989 13东办公室(Oostelijke bazenwoning) 120 1885 1989

注:图中第一批工业建筑遗产的具体名称见表1。

图3 西煤气厂工业建筑遗产分布图

资料来源:作者根据Google 地图绘制

2 西煤气厂转型与开发

在1989 年被列为国家级历史纪念碑后,西煤气厂彻底避免了被拆除的命运,但如何转型发展、采用怎样的实施策略等问题仍然没有解决。两年后,阿姆斯特丹市议会和项目组以西煤气厂转型发展为主题发起了一场名为“想法召集”(Appeal for Ideas)的规划设计竞赛,邀请规划与建筑专家、当地居民和相关组织机构等共同为地段的转型发展出谋划策。经过评审委员的商讨,市议会和项目组决定将场地东侧绿地作为城市开放公园;将西侧煤气厂规模最大的工业遗存——煤气净化室改造为现代音乐中心,以满足周边居民的文化休闲需求;其余工业遗存的转型开发则视具体情形具体讨论。由于将净化室改造为现代音乐中心之前需要至少花费三年的时间完成彻底搬迁,因此转型发展的实施过程并不会像人们预期的那样迅速。为了保持这段空窗期的场地活力,阿姆斯特丹市议会和项目组决定对场地实施临时性利用策略。

2.1 停滞阶段的短租探索

项目组经理韦尔哈根任命詹森(Liesbeth Jansen)为“临时项目负责人”,统筹地段内工业遗产在过渡期的开发利用。詹森经调查发现,西煤气厂地段周边的大量年轻群体对空间有临时性使用需求,因此决定通过“短租”的方式,将部分结构条件较好、改造利用潜力较大的遗产空间租给这类人群,从而在短时间内盘活场地。此举获得了十分积极的效果:主要租户来自文化或艺术相关领域,利用工业遗产开展了包括荷兰节、歌剧演出、发布会、展览、培训、夏令营等一系列短期活动。

原本这样的租赁计划只有一年,但由于市政能源公司腾退以及现代音乐中心建设活动仍未准备就绪,且短租收益的反响良好,这些遗产租赁计划得以不断延长。此后的三年时间,这里先后举行了300 多场次的表演、展览、音乐会和大型集会,提供了175 个工作岗位,每年能够吸引多达250 万游客到访。工业遗产的多功能、临时性改造利用逐渐成为常态,储气罐建筑除用于歌剧演出外,还可用于时装表演等,既定规划之外的临时性利用使西煤气厂转型过程大放异彩。这一段时间的临时性利用意外激发了场地活力,使其成为众所周知的城市文化艺术中心,不仅避免了“福尔马林式”的遗产馆保护,更使人们看到了工业遗产作为城市存量空间资源的巨大潜力。

1992—1996 年间的短租模式获得了良好的社会与经济效益,也证明了对闲置工业遗产进行临时性利用开发的模式具有可行性。因此,西煤气厂项目组专门于1996 年制定了《西煤气厂发展计划》作为开发指南,明确在最终启动西煤气厂转型开发之前的过渡发展阶段内,将采用临时性利用策略推动工业遗产的保护与开发。与此同时,为了使遗产保护工作可持续发展,项目组决定通过让渡部分遗产使用权,吸纳私人开发商参与工业遗产的保护与开发。阿姆斯特丹的地产开发商MAB 公司与项目组签订了为期10 年的共同开发合作协议,并通过注入资金,定期举办集市、艺术节等方式,使西煤气厂的工业遗产持续得到利用,到访游客数量较临时性利用初期增加了一倍,获得了更加显著的社会、文化和经济收益。

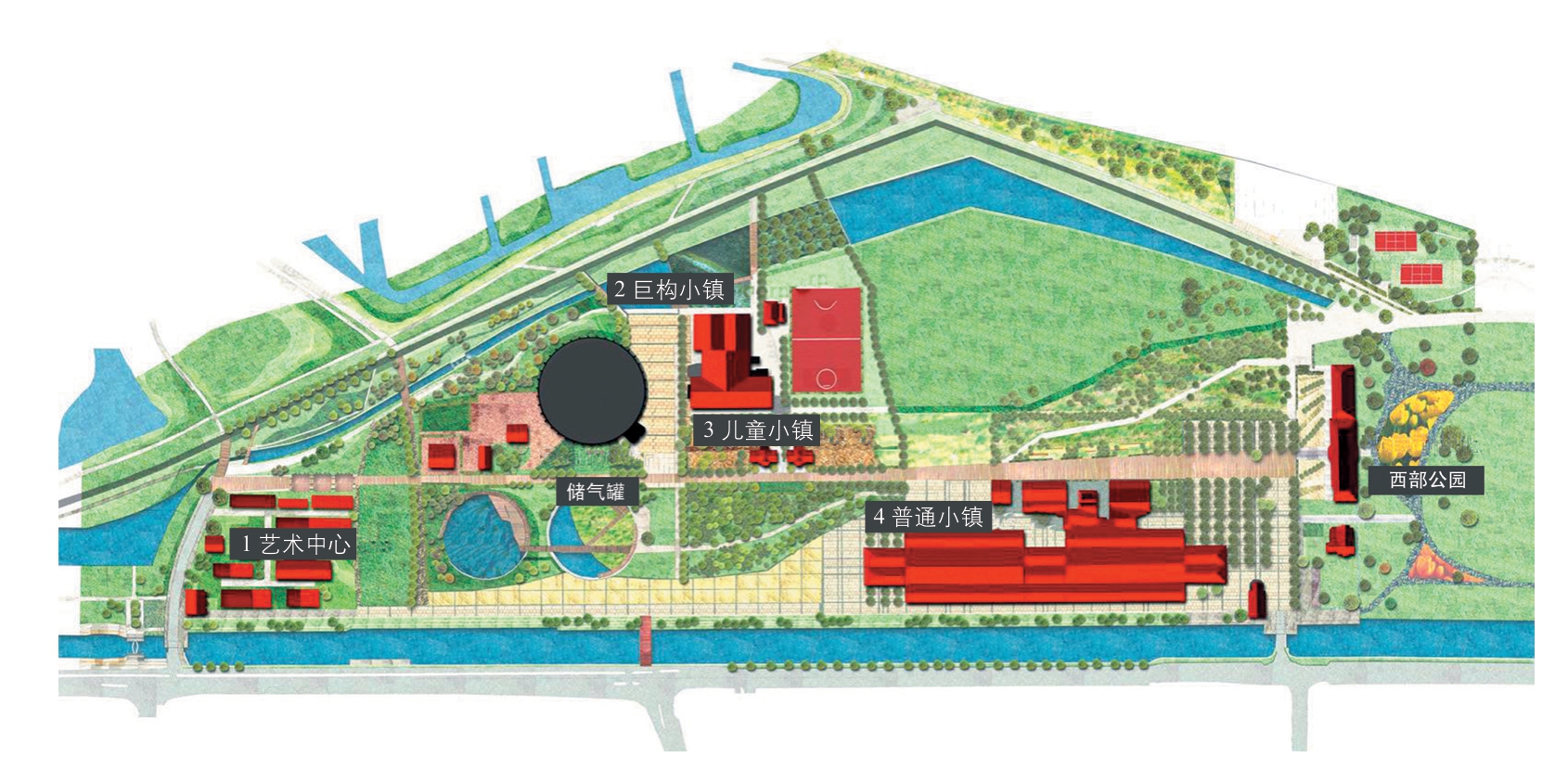

2.2 确定与不确定功能的融合

持续数年的临时性利用虽然被视作过渡时期工业遗产转型的有效策略,但对西煤气厂而言,长远发展目标的缺失在一定程度上制约了场地的发展前景。明确地段的功能定位、提高场地的知名度、更加明晰工业遗产保护策略成为亟须面对的问题。1990 年代末期,阿姆斯特丹市议会再次围绕西煤气厂的远期发展规划进行了全球方案竞标,最终荷兰本土Mecanno 事务所与美国景观设计师凯瑟琳组成的联合体脱颖而出。胜出的总体规划方案将西煤气厂整体打造为阿姆斯特丹的文化艺术公园:场地东侧的绿化带仍然保留其城市开放绿地公园的功能;西侧的煤气厂则通过采用化整为零的规划思路,被划分为三个具有明确主题的功能片区——艺术中心(Cite des Art)、巨构小镇(Spectacular Village)、儿童小镇(Children’s Village),以及一个不确定的临时性功能片区——普通小镇(The Village)(图4)。其中艺术中心位于场地最西侧,主要由新建建筑构成,用作长期租赁使用的文化工作室;巨构小镇主要由大尺度储气罐和变压站等历史性的工业遗产组成,被用作举办各类大型活动的主要场所;儿童小镇由一组原有管理办公房组成,其低矮扁平的尺度和形象适用于儿童活动场地。普通小镇位于场地东南侧,包含净化室、机械制造车间、计量室和锅炉房等,这些工业建筑遗产尺度适中、结构完好,因此被定义为“容纳多样化以及更广泛功能的建筑集群”。如此,一方面延续了《西煤气厂发展计划》中所制定的过渡时期临时性利用策略;另一方面也对可能的功能目标预留了“弹性”,即不具体规定具体功能业态,餐饮、集市、表演秀,会议活动、体育活动等各类业态在建筑遗产保护的前提下均可以申请使用(表2)。由此,三个具有明确功能的片区和一个具有不确定功能的临时性片区共同组成了西煤气厂地段的开发组团,如今已发展成为充满人气的文化中心和社区聚会地。

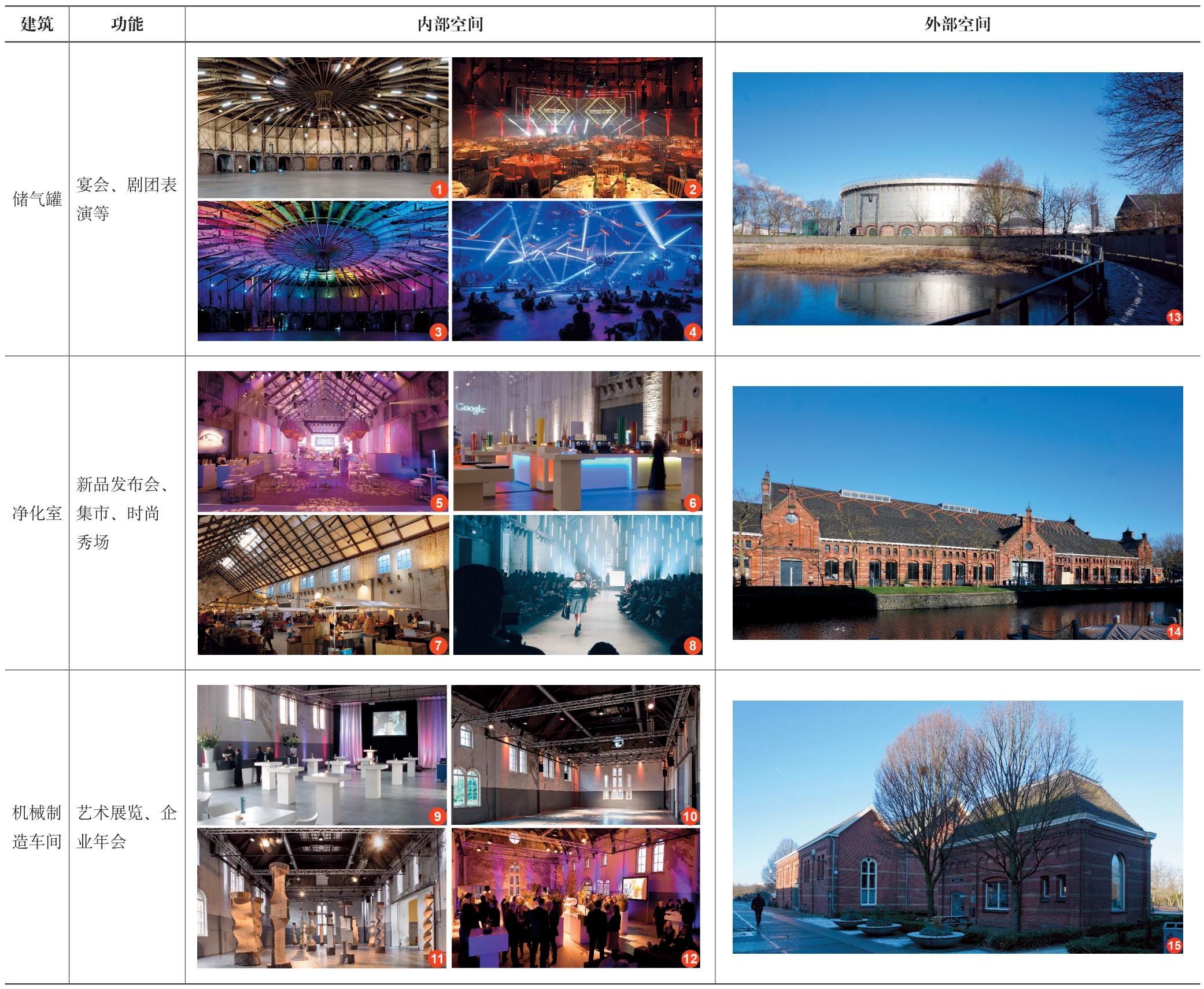

表2 多样化功能的建筑内部空间和外部空间照片

资料来源:表中图1—图6、图8—图12 源自https://westergas.nl/en/rentals/,图7、图13—图15 为孟璠磊拍摄

建筑功能内部空间外部空间储气罐宴会、剧团表演等images/BZ_135_547_1441_1418_1931.pngimages/BZ_135_1471_1468_2249_1905.png净化室新品发布会、集市、时尚秀场images/BZ_135_547_1984_1418_2474.pngimages/BZ_135_1471_2011_2249_2448.png机械制造车间艺术展览、企业年会images/BZ_135_546_2528_1420_3018.pngimages/BZ_135_1471_2554_2249_2991.png

图4 西煤气厂转型总体规划方案

资料来源:https://www.mecanoo.nl/Projects/project/91

2.3 临时性利用的积极影响

工业遗产的“公共属性”使其在城市更新与公共服务方面具有天然的优势。对工业遗产的转型而言,恰当的适应性利用不仅可以使遗产价值得到充分彰显,也可以为城市发展带来新的活力。西煤气厂确定性与不确定性利用相结合的开发方式,不仅明确了场地中长期发展的整体目标,使场地拥有一个清晰的主题和氛围,而且延续了过渡时期的临时性利用方式,保留了场地功能发展的弹性和韧性。这样的策略在随后的20 年间被证明是一条行之有效的成功尝试:西煤气厂周边地段成为阿姆斯特丹近10 年来土地增值最快的地段[11],场地内的工业遗产受到诸多媒体关注,并发展成为广受人们欢迎的取景拍摄黄金地段。截至2019 年底,西煤气厂公园每年吸引近700 万游客到访或参与相关活动,大大带动了整个片区的更新发展。Mecanoo 事务所也因西煤气厂的规划设计而一战成名,并逐渐发展为荷兰城市更新领域最具竞争力的建筑设计公司之一。

3 西煤气厂临时性利用经验

西煤气厂公园的成功在于项目组充分利用现实条件的制约,不断摸索符合自身条件和利益诉求的渐进式策略,从而避免了开发与利用过程的“一锤定音”;而从初期“无意”的探索到最终“有意”的实施,临时性利用成为盘活西煤气厂的重要手段(图5)。本节将西煤气厂的临时性利用经验总结如下。

图5 西煤气厂工业建筑遗产临时性利用发展过程简表

3.1 功能策划——确定与不确定目标相结合

西煤气厂转型开发的显著特点之一是为探索工业遗产转型利用提供了多样化的可能。正如其项目开发负责人韦尔哈根所言,“当我们开始将第一座建筑物用于文化活动时,并没有想到这将是它的最终用途。但由于事实证明如此成功,我们决定将这些文化活动纳入我们的长期计划,并在这一过程中不断补充新的临时功能,我们的功能策划具有很高的弹性……”[12]西煤气厂公园的临时性利用是出于无心之举,却激发了未曾预料的场地活力,这让人们意识到了临时性利用的强大生命力。高效率的临时性利用一方面可以避免建筑遗存被盲目拆除,为其预留价值认知“缓冲期”,同时将闲置空间充分利用起来提供存量空间使用率;另一方面,临时性利用可以被视为一种弹性的筛选工具,在推进城市更新的过程中不断甄别出最适合场地或区域特征的功能,从而使存量空间资源的开发利用获得“最优解”。西煤气厂的开发利用并未采用“规划先行、逐步建设”的传统模式,而是在最初尚未明确发展方向的情况下探索出了动态的项目管理模式,即根据不断变化的现实条件来调整目标以实现遗产的可持续性利用。1990 年代初期,清理场地、腾退搬迁、筹措资金等问题的先后出现,使既定转型发展目标没有得到实施,而面对开发过程中遇到的诸多变化和不确定因素,项目管理组积极寻找办法并及时修正发展路线,最终探索出确定性利用与不确定临时利用相结合的混合模式,并在实践中获得成功。美国环境保护局在一份国际研究中指出,阿姆斯特丹西煤气厂项目中采用的临时利用与永久利用相结合的规划方式,是应对工业棕地开发利用的典范,其动态、开放、全面的项目管理流程对西煤气厂项目的成功至关重要[12]。

3.2 组织路径——政府与社会资本合作共赢

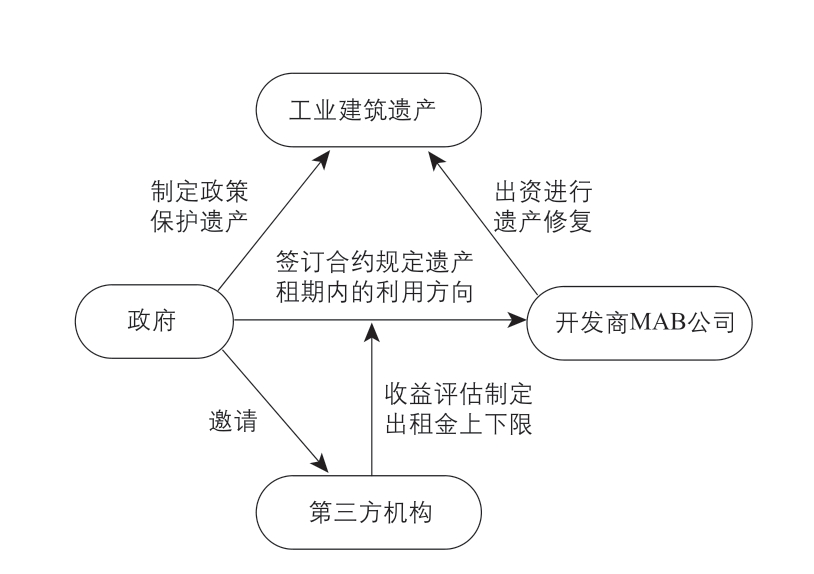

西煤气厂的工业建筑遗产保护与利用实践之所以取得如此成功,离不开阿姆斯特丹市政府与私人地产开发商的特殊形式的合作(图6)。20 世纪末,由于荷兰社会经济环境发生的变化,政府可提供用于城市复兴的资金锐减[13]。由于在西煤气厂前期土地修复与清理中已消耗了大量的资金,市政府没有足够的财力继续支持工业建筑遗产的修复,故决定与私人地产开发商合作,利用私人资金和公共资金结合的方式助力工业遗产的转型,而地产开发商出资进行工业遗产修复会获得租期为100 年的使用权。此外,市政府邀请第三方机构针对公私合作项目进行利润核算,包括测算工业遗产转型利用之后可能产生的最低租金和最高租金标准,并以此管控开发强度,激励开发商探索出既满足遗产保护要求,又提高了存量空间资源利用效率的开发模式。因此,即便在土地产权私有化的荷兰,政府自始至终没有失去对遗产的控制权,反而通过灵活的公私合作关系吸纳社会资本力量对工业遗产进行修复和运营,使历史地段和建筑遗产继续更好地服务当下社会,避免工业遗产因缺乏足够的资金而闲置,或是陷入“福尔马林式”的文物保护状态。

图6 西煤气厂转型开发的合作组织关系示意

3.3 遗产活化——实施“以用代保”工业遗产开发策略

工业遗产作为文化建筑遗产中独特的类型,除具有历史、社会、艺术以及科技价值外,还因其独特的建筑风貌和坚固的结构形式而具有突出的空间再利用价值[14]。因此,工业遗产的保护不应拘泥于“以保为主”的传统思路,而应被视为城市存量空间资源投身到“以用代保”的具体实践。在西煤气厂转型开发项目中,通过将具有突出价值的历史遗存申请为工业遗产,成功避免了其被拆除的命运并获得了一定的专项修复资金,从而为活化利用工作提供了重要保障。但同时,这也意味着西煤气厂的转型开发必须使其遗产价值得到全面保护和呈现,即功能置换必须尊重和适合工业遗产的空间形式。由于临时性利用策略的存在,西煤气厂的工业遗产得以容纳多种艺术形式,如展览、表演、时装周、电影制作和视觉艺术创作等,既有举办大型观众活动的空间,又包含了吸引小流量观众的专业艺术空间。净化室建筑被拆分为多个功能空间进行混合使用,囊括酒吧、餐厅、录音棚、办公空间等,其西部空间跨度大且连续,被用于举办研讨会、企业发布会、社交晚宴、时装表演或产品发布会等。此外,为了避免工业遗产在使用过程中遭到不可逆损坏,建筑内部采用“房中房”的方式,增设脱离于既有建筑的结构框架以满足多样化功能使用需求,并通过限制使用次数、控制人流量等方式将遗产的保护利用限定在一个可控范围内,从而实现了建筑遗产的可持续性保护与活化利用。

4 结语

阿姆斯特丹西煤气厂用20 余年的时间,经历了从废弃工业遗址到国家工业遗产,再到城市文化艺术公园的华丽转身,其探索出的临时性利用策略整合了确定发展目标与不确定发展目标的多元优势,兼顾了遗产保护与存量空间资源的活化利用。其经验证明,城市更新与工业遗产保护可以在动态开发的过程中不断调整实施策略,并持续修正、完善发展目标,从而在一定程度上弥补传统更新思路的滞后性,帮助决策者在面对不确定因素时作出积极应对;社会资本的介入不但可以弥补政府公共资金的供给不足,也可以为更具效率的空间利用提供动力,产权的弹性和变动实际上为多样化的渐进性功能利用提供了可能性;而面向活化利用的临时性开发策略,更是工业遗产保护与开发的重要手段,在城市更新转型中扮演着重要角色。可见,基于工业遗产的临时性开发策略激活了场地,带动了周边地块经济、社会以及文化的发展,而区域收益能够进一步反哺工业遗产保护,持续促进和提升西煤气厂的活力和知名度。

在我国临时性利用的研究目前尚未成熟,相关实践也多处于法律模糊地带,虽然近年来随着相关制度的日趋完善,城市更新的包容性逐渐增强,但经济利益至上的工业遗产保护开发利用仍普遍存在[15]。临时性利用是对传统城市更新策略的一种有效补充,在“以用代保”为主要特点的工业遗产开发项目中更有其积极价值,甚至将产生更大的社会、文化、经济效益。随着城市双修与城市更新工作的深入推进,工业遗产的转型应当走向量体裁衣、因地制宜,进一步探索精细化和个体化的开发利用策略,从而促进城市存量更新得以科学、合理、高效展开。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] BISHOP P, WILLIAMS L. The temporary city[M]. London: Routledge,2014.

[2] HONECK T. From squatters to creatives. an innovation perspective on temporary use in planning[J]. Planning theory & practice, 2017, 18(2): 268-287.

[3] OSWALT P, OVERMEYER K, MISSELWITZ P. Urban catalyst: the power of temporary use[M]. Basel: Birkhäuser Basel, 2011.

[4] 杨舢. “过渡使用”在国内外的发展及相关研究——一个城市研究的新视角[J]. 国际城市规划, 2019, 34(6): 49-55.DOI: 10.22217/upi.2018.094.

[5] 董一平, 侯斌超. 工业建筑遗产保护与再生的“临时性使用”模式——以瑞士温特图尔苏尔泽工业区为例[J]. 城市建筑, 2012(3): 19-23.

[6] 万婷婷, 李明烨. 法国历史地段再生的过渡使用模式研究及对我国城市遗产适应性再利用的启示[J/OL]. (2021-03-24)[2021-05-20]. https://doi.org/10.19830/j.upi.2020.539.

[7] European route of industrial heritage: Westergasfactory[EB/OL]. [2022-01-07].https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/westergasfactory.

[8] Gemeente Amsterdam: Westerpark[EB/OL]. [2022-01-07]. https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/westerpark.

[9] KOEKEBAKKER O, JOSEPH V J. Westergasfabriek culture park:transformation of a former industrial site in Amsterdam[M]. Rotterdam:NAi Publishers, 2003.

[10] VERHAGEN E, DUIJVELSHOFF K. Ontwikkelingsplan voor de Westergasfabriek[M]. Amsterdam: Stadsdeel Westerpark, 1996.

[11] Westergasfabriek: Pazzanistraat 33 1014 DB Amsterdam, Netherlands[EB/OL]. [2022-02-11]. https://reindustrialheritage.eu/projects/westergasfabriek.

[12] VERHAGEN E. EPA international brownfields case study: Westergasfabriek,Amsterdam, Netherlands[EB/OL]. [2022-01-07]. http://epa.gov/brownfields/partners/westergas.html.

[13] 程晓曦. 荷兰城市改造与复兴的三个阶段与多种策略[J]. 国际城市规划, 2011, 26(4): 74-78.

[14] 刘伯英, 李匡. 工业遗产的构成与价值评价方法[J]. 建筑创作, 2006(9):24-30.

[15] 康毅彬. 我国城市更新中多元参与主体关系的平衡与再造[D]. 厦门:厦门大学, 2019.