引言

城乡规划本质上是以公共利益为目标,对空间和土地权益进行分配。随着市场经济的发展,我国规划建设利益主体逐渐多元化,地方政府通过经营城市获取土地出让金,也成了利益主体的一部分,有时会忽略公共利益和各利益主体的诉求。我国现行的《城乡规划法》私权救济存在制度缺陷,降低了规划运行效力;部分地区对个体侵害公共利益的违法建设行为执法不严,损害了政府执政威信。如何协调规划中的权利关系,提高国家制度管理规划事务的能力,推进国家治理体系和治理能力现代化,是我国法治社会必须面对的严峻事实和挑战。

规划救济可以停止侵害规划利益的行为,纠正偏离规划目标的结果,并补救被侵害的合法权利,是协调“政府—市场—社会”权利关系的一项补救性措施和纠错机制。在国土空间规划重构性改革以及《空间规划法》立法工作紧张进行的背景下,本文将结合规划和法学学科,探究如何借鉴昆士兰经验,为优化我国规划救济制度提供参考。

1 研究背景

1.1 我国公共行政和法律面临的规划救济问题

城市空间和土地不是单纯的物质空间,而是国家政治、社会经济和文化的载体。城乡规划被看作一项公共政策,“是城市以及整个社会和经济组织的各种冲突和趋势谈判并表达调节的地方”[1]。

规划对土地和房屋等不动产进行直接干预,公民在利益受侵害维权无门的时候,容易作出极端行为,如深圳坪山环境园暴力打砸维权事件① 详见http: //www.chinanews.com.cn/fz/2014/12-25/6912111.shtml。。如果只将规划置于公共政策层面就无法解决这些权利冲突,因此国家应当在法律层面构建合理的制度来协调规划的公、私权关系,使个体权益和公共利益在受到侵害后也能获得救济。此外,处罚和强制执行是保障规划体系正常运作的基石,也是维护规划权威的底线。

近年来,随着公民私权意识的崛起,我国规划行政诉讼案件逐渐增多,如2017—2018 年间,全国涉及土地、房屋征补(拆迁)和城乡规划领域的行政复议受理案件增加12.8%,行政诉讼增加10.25%[2]。然而,我国规划救济制度尚未成熟,出现了许多维权难和具有争议的现象,如上海格兰德公司被解除合同失去土地使用权后,先后向三家法院提起诉讼遭驳回① 详见https: //www.thepaper.cn/newsDetail-forward_4322055。;杭州市民金先生以西湖风景区内建设的浙江老年大学违反《杭州西湖风景名胜区保护管理条例》为由向法院提起诉讼,但因不具有起诉资格被驳回等② 详见https: //www.chinacourt.org/article/detail/2003/11/id/93681.shtml。。

同时,为了维护规划的权威,《强制执行法》《行政处罚法》和《城乡规划法》等都对违法建设制定了相应的处罚和强制执行条款。然而,“违法必拆”“零容忍”虽已成为行政目标,但高昂拆除费给地方政府带来财政压力,仍有部分违建难以拆除。

此外,我国规划救济制度目前存在相关法律制度不完善,权利界定不清晰和救济机构专业性不足等问题(详见本文第四节),这些问题常常使规划救济难以进行,规划权利冲突无法解决,不利于社会和城市和谐有序发展。因此,规划救济的研究在我国具有重要的现实意义。

1.2 规划救济的概念和理论研究现状

对于“救济”这一概念,我国学者如张锋[3]、程燎原和王人博[4]、陶然[5]等已有较多研究。救济的前提是由权利冲突造成的权利侵害;过程指具体的救济行为,包括协调冲突和补救损失的措施和方法;结果是停止侵害并恢复或补偿权利。规划救济特指规划领域的救济,规划救济制度是规划体系的重要组成部分,也是相关法律制度的总称。

规划救济虽不是热门话题,但我国法学界和规划界均对其有一定的研究。目前法学界的研究成果相对较多,大多聚焦于法律和诉讼,如郭庆珠[6]和谢樑[7]等所作研究。规划界对规划救济体系和制度的整体性研究成果相对较少,如陈锦富和刘佳宁[8]对规划行政救济制度的探讨等。更多学者的研究聚焦于某种救济途径,如郑文武和魏清泉[9]、王学锋和成媛媛[10]等探讨规划的可诉性和行政诉讼制度,殷辉礼[11]对规划复议制度提出建议,王丽萍[12]和宋京华[13]等着眼于规划强制执行,范德虎和谢谟文[14]、沙振镇[15]等研究规划违法行为的界定和处罚,王柱国和王爱辉则提出规划公共利益优先的前提是给予补偿[16]。部分学者还通过研究国外相关制度来探寻我国规划救济制度优化途径,但多集中于司法诉讼或复议,对整体规划救济体系的研究较少,例如于洋总结了澳大利亚城市公共利益司法救济制度经验[17],马尧尧分析了美国规划诉讼案例[18],冯晓星和赵民研究了英国规划复议制度[19],徐庆丰和韩桂君探讨了德国和日本规划司法诉讼立法[20]。

此外,国家对救济法律制度的完善从未停止。《物权法》(2007—2020 年,现已废止)明确并保护土地和建筑(构筑物)等不动产物权人的权利。《人民调解法》(2011 年)、《国家赔偿法》(2012 年修正)、《行政诉讼法》(2017 年修正)和《行政复议法》(2017 年修正)设有涵盖规划事务的概括性条款,是规划救济的主要法律依据,其中《行政诉讼法》明确仅利益相关的第三方具有诉讼权。《城乡规划法》(2019年修正)设有违法建设和强制执行条文,但缺少个体利益救济内容。《自然资源行政复议规定》(2019)是自然资源部出台的规章,标准化了规划行政复议程序,但并未对行政复议人员的规划专业性提出要求。2021 年实施的《民法典》赋予个体救济权,即个体在合法权益受到难以弥补的损害时,可采取合理措施维护自身权益,并立即请求有关机关处理。

综合已有的研究与法律制度,规划救济是指在规划运作过程中,当合法权利(包括个体与公共利益)受到侵害时,有关机关或利益相关人在法律所允许的范围内采取一定的措施,停止并纠正侵害行为,恢复或补偿利益相关人被侵害的权利。规划救济的途径和手段具有多样性,包括复议、诉讼、仲裁、调解、处罚和强制执行等。无论采用何种方法和途径,其最终目的都是“补救”。规划救济不是简单的赔偿或强制执行,首先要纠正错误,停止侵害行为;其次要努力对结果进行补救,补救措施不仅包括经济赔偿,更要考虑如何避免造成持续的不良影响。本文所研究的规划救济主要指涉及规划事务的权利救济或法律救济,并在规划体系内对规划救济制度提出优化建议。

1.3 昆士兰州规划救济制度在我国的适用性

每个国家规划权力和权利制衡方式不同,救济制度也各有特色。例如英国实行土地保有制(tenure),分封授予的土地归私人所有[21]。1947 年英国向土地所有者支付一次性补偿金买断土地开发权,将开发权收归国有,议会赋予规划部门规划权,规划部门通过高度裁量的规划许可审批制度对开发进行控制,救济主要在规划行政体系内部由规划督察员(planning inspector)和环境事务大臣(Secretary of State for the Environment)解决,法院只进行程序性和合法性审查[22]。澳大利亚作为英国殖民地,将所有事务整合成一部完善的规划法,构建了以“规划与环境法院”(The Planning and Environment Court)为核心特色的规划救济制度,来解决规划过程中的权利侵害和纠纷,为不公平和遗漏的利益分配提供补救方法,规划救济体系是作为规划体系不可分割的一部分被整合在规划法中,救济法律制度完善,救济机构专业高效,具有先进性。

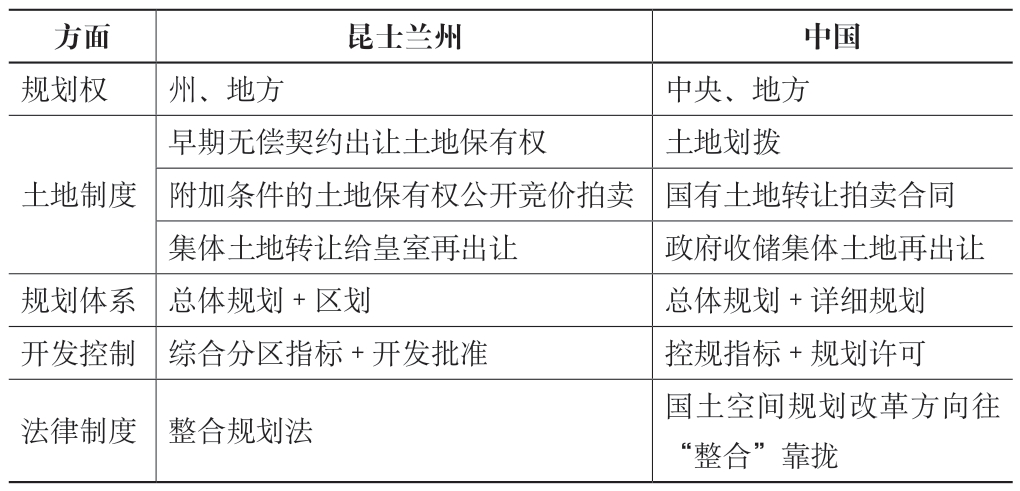

澳大利亚是联邦制政府,州具有立法权和规划权,并将部分规划权下放给地方政府;我国省、自治区、直辖市和所有设区市的权力机关可制定地方性法规,地方政府拥有规划权,与昆士兰州政府规划权力分配类似。在土地制度方面,昆士兰延续英国土地保有制度,土地分为公有、私有和原住民共有集体土地三类,私有土地又分为永久产权的自有保有土地和有期限的皇家租赁保有土地。我国与昆士兰土地制度有一定相似性:早期昆士兰无偿契约出让土地保有权类似于我国的土地划拨;现阶段昆士兰附加条件公开竞价拍卖土地保有权类似于我国国有土地出让,而原住民集体土地只能先出让给王室再转让给私人,类似于我国集体土地由政府收储再出让[23]。在规划体系方面,昆士兰州和我国的规划都可分为政策性、指导性的总体规划和操作性、控制性的区划(控规),昆士兰总体发展规划和综合分区规划一体化编制,通过综合分区指标和开发批准控制开发;而我国国土空间规划和控规分阶段编制,通过控规指标和规划许可控制开发。在法律制度方面,昆士兰州将所有规划事务整合在同一部规划法中,我国规划事务以《城乡规划法》为主,部分条款分散在其他法律内。目前,我国国土空间规划改革要求建立统一的法规政策体系,“整合”是未来的发展趋势(表1)。

表1 昆士兰州规划制度与我国规划制度的相似性

资料来源:作者绘制

方面昆士兰州中国规划权州、地方中央、地方土地制度早期无偿契约出让土地保有权土地划拨附加条件的土地保有权公开竞价拍卖 国有土地转让拍卖合同集体土地转让给皇室再出让政府收储集体土地再出让规划体系 总体规划+区划总体规划+详细规划开发控制 综合分区指标+开发批准控规指标+规划许可法律制度 整合规划法国土空间规划改革方向往“整合”靠拢

规划救济制度的构建不是简单地建立一个独立的制度,而应当基于国家政治、司法体制和土地制度,调整整个规划体系。昆士兰州的政治权力架构、土地制度和规划体系等与我国具有一定相似性,因此其规划救济经验对我国具有参考性和借鉴意义。

2 规划救济的核心

2.1 规划救济权利关系

规划权利关系有两个核心词,即“权力”(power)和“权利”(right)。规划公权力本质上是公民赋予政府统筹支配社会资源和控制人行为的资格。私权利的出发点是个人利益,是个人行为包括行使公权利的根本动因。公共利益最终也是为了实现私权利,可以说“在终极意义上,权利是权力的基础”[24]。

规划救济是对“权利”的救济,是规划公权力行使的反馈环节,其本身也是公民的一项权利。规划权利冲突存在于各类规划中,涉及规划运行的多个阶段,可能是大型区域规划带来的利益矛盾,也可能仅仅是居民楼加装电梯引发的邻里纠纷。因为不同阶段和类型的权利关系不同,其相对应的救济途径方法也应该有多种,具体包括诉讼、行政复议、人民调解、强制执行、违法处罚和赔偿等。所以,规划救济并不是简单的几个措施就可以解决,而应将其置于规划体系内部,涉及整个规划权利关系的调整。

2.2 规划救济的对象

城市规划旨在实现公共利益最大化。然而,一个人在不同时期不同立场的利益是不一样的,由此公共利益具有层次性和地域性,如高铁和高速公路等大规模基础设施规划是区域发展需要,符合区域公共利益,但对因此降低生活环境品质的沿线居民而言,高质量生活环境才是其所追求的公共利益。规划中的公共利益应该是指某个特定阶段,某个空间平衡各种权利关系以后,达到大多数人认可的利益共识,在此过程中,必定存在为了达到利益均衡局面作出妥协和退让的利益分配。并且,部分人为了追求个体利益,可能会违反规划或法律作出侵害他人或公共利益的行为。再者,规划涉及多个部门和利益群体,决策者、规划师和行政人员具有主观局限性,不当的程序性行为亦可能引起权利侵害。

通常而言,救济对象指的是合法权利受到侵害的权益方。但是城市空间和土地不是独立的,相邻地块的开发建设会互相影响,如遮挡、噪音和污染等问题,规划决策和行政行为会影响行政相对人以外的第三方。根据路佛(C.Leuthold)地域基础理论,受土地开发影响的第三方在数量和空间范围上具有不确定性[25]。因此,在规划运行过程中,救济的对象常常难以界定。例如:昆士兰州在开发评估过程中将不确定的群体界定为确定的利益相关者,进而在规划运作过程中确定被救济的对象,并且预留弹性法律空间,使无直接利益关系的个人可以为公共利益提起诉讼。而我国2017 年修订的《行政诉讼法》明确仅利益相关的第三方具有诉讼权。

2.3 规划的可诉性

救济是对规划利益相关人合法权利的补救,在法律上是指实际存在或未来必然产生的权利,不包括可能或不确定的权利[6]。通常而言,救济的前提是有实质性侵害,但规划救济具有特殊性:规划的实施结果是具体行为,可以对利益相关人造成实质性侵害;而规划成果文件是抽象的,规划通过审批成为法定规划以后,才能在法律层面被认定为未来必然产生的利害关系,但即便是法定规划也存在修编的可能,其尚未实施时,并未造成实质性侵害,只是可能在未来对利益相关人的权利造成影响。

规划部门的行政行为和决定,如许可证的核发撤销和处罚决定等,是具体行政行为,造成实质性侵害时,应当是可诉的。昆士兰规划法明确规定开发批准的核发与撤销、强制执行通告、处罚决定、地方政府根据地方法规所做的决定是可诉的。而规划成果文件作为规范和建设准则,是抽象行政行为,昆士兰规划与环境法院不对其进行政策性和原则性审查。一直以来,规划成果文件在我国的法律制度里也是不可诉的,但是我国2015 年修订的《行政诉讼法》将可诉行为由“具体行政行为”改为“行政行为”,为抽象行政行为诉讼预留了法律弹性空间。

2.4 规划救济的事项

规划救济事项是极其复杂的命题,规划会造成哪些权利侵害,是否被侵害的利益都必须补偿,个人不动产在公共利益维护中是否又应该承担一些义务?

规划救济是对规划利益相关人合法权利的补救。昆士兰规划法详细罗列了各类救济事项,并明确新的规划法和规划文件生效前当事人的合法权利,在新的规划文件生效后依然是合法的,若被要求更改,当事人有权就因此造成的损失获得救济。然而,城市空间和土地的公共利益义务不被认定为可被补偿的权利,昆士兰房产地契上注明了其他人对此块土地的权利(other registered interest),许可他人在无须占用土地的情况下在该土地上实施特定行为[26],如铺设管道等。这些行为在法律上不属于侵害行为,即使土地所有者的某些利益被影响,也不应当获得救济。

3 澳大利亚昆士兰州规划救济制度的经验

3.1 昆士兰州规划救济制度的发展

1990 年代初,昆士兰规划改革将分散的规划事务整合成一部《整合规划法1997》(IPA1997: Integrated Planning Act 1997),涵盖“整合开发评估系统”(IDAS: Integrated Development Assessment System)和救济制度,构建了以“规划与环境法院”为核心的规划救济制度[27]。

2007 年,昆士兰州发布《为繁荣的昆士兰而规划:智慧州的规划发展改革议程》(Planning for a Prosperous Queensland: A Reform Agenda for Planning Development in the Smart State),对IPA1997 进行批判[28];随后颁布《可持续规划法2009》(SPA2009: Sustainable Planning Act 2009),完善规划救济制度,增加规划与环境法院选择性争端解决程序(ADR: Alternative Dispute Resolution),扩大仲裁庭委员会的裁判权,将规划争议解决事项逐渐转移至ADR 和仲裁委员会[29],减少解决规划争议的时间和金钱成本,非诉讼争议解决比例逐渐上升。随着规划救济制度的成熟,《规划法2016》(PA2016: Planning Act 2016)将救济内容从规划法中划出[30],形成独立的《规划与环境法院法2016》(the Planning and Environment Court Act 2016)[30]。

目前,我国规划救济制度尚未成系统,应当先将其置于规划体系内部进行整体性调整,构建合理的权利关系,故相比于PA2016,SPA2009 更适合我国国情。因此,本文对昆士兰规划救济制度的研究主要基于SPA2009[31]。

3.2 规划行动主体与权利

昆士兰整合开发评估系统(IDAS)界定了七类行动主体,即申请人(development applicant)、评估管理人(assessment manager)、咨议机构(referral agency)、第三方、部长、公众和法院,并明确了相应的责任和合法权利。申请人主要是开发商和业主;评估管理人是部长任命负责管理审批开发申请事务的实体;咨议机构是指对开发申请作出同意或拒绝意见,或施加附加条件的审批机关和咨询顾问机构;第三方是与申请人或评估管理人有委托关系的专业机构,为双方提供专业意见并协助开发申请工作;部长指昆士兰内阁成员,可对涉及其主管事务的开发申请下达指示;公众是指在开发评估工作中逐渐被确定为受规划影响的利益相关者。咨议机构、第三方和公众等利益相关方均可就开发申请提交意见书,成为提交人(submitter),政府和有关部门必须回复每一个提交人的意见书。法院和执法机构可以在行动主体不履行其法定义务或实施违法罪行时,对其进行处罚或强制执行,保障规划实施。

规划救济是对各主体合法权利的救济,昆士兰规划法明确在新版规划法和规划文件生效前合法颁发的开发批准依旧有效。新规划法或规划文件不可以更改土地和房屋的合法用途,如要更改应对当事人提供补偿。法院或仲裁委员会审查案件,必须依据事发时实行的规划法和规划文件作出裁决,在必要情况下可适当参考现行规划法。

3.3 救济机构

3.3.1 规划与环境法院

昆士兰法院分为三个层级,即初级裁判法院(Magistrate Court)、中级地方法院(District Court)和最高法院(Supreme Court),其中最高法院又分为审判法院(Trial Division)和上诉法院(Court of Appeal);此外,还有各类专门法院。

规划与环境法院是昆士兰常设的专门法院,主要负责审理规划开发、沿海保护、自然环境保护、基础设施运输、文化遗产地保护等方面的案件和规划法管辖范围内的其他案件。议会总督(the Governor)通过发布公告宣布组成法院的法官名单,其中一部分法官具有大量的规划案件代理经验,另一部分法官具有丰富的专业知识[32]。

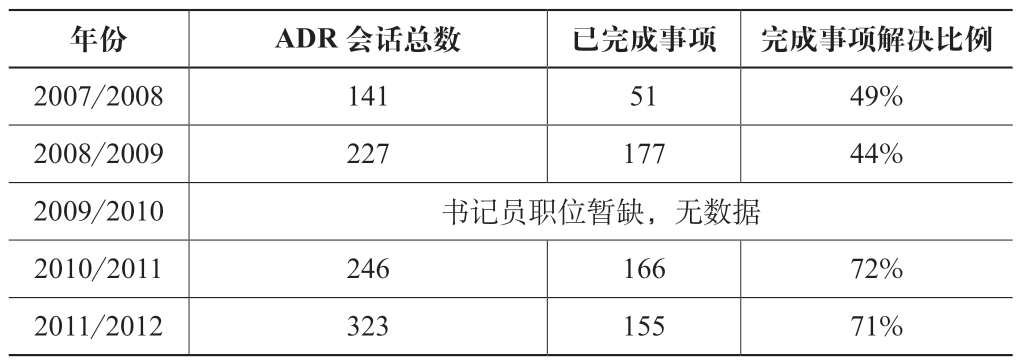

诉讼人可向法院的书记员提交诉讼申请,在进入正式听审前,各当事方可选择签署同意令(consent order)作为转介令(referring order)启动免费的选择性争端解决程序(ADR),各当事方将在书记员和调解员的组织下召开一系列会议,最终达成共识签署协议,如未达成共识,则转回听审程序[33]。与庭审程序相比,ADR 能够在短时间内用更低的成本解决争端,是解决规划权利冲突的重要手段。SPA2009生效后,昆士兰案件和解比例升高到70%以上(表2)[34]。如果案件涉及整个州的利益,主管该事务的部长可以参与案件的审理。最终,法院可以作出命令和指示,维持、更改或撤销原决定并作出新的判决。如果相关当事方对判决不满,可向上诉法院提起上诉。上诉法院只审查规划与环境法院是否有审判权,作出判决的法律依据是否有效以及诉讼程序是否合法。

表2 2007—2012 年昆士兰规划与环境法院ADR 案件统计

资料来源:参考文献[34]

年份ADR 会话总数已完成事项 完成事项解决比例2007/2008 141 51 49%2008/2009 227 177 44%2009/2010书记员职位暂缺,无数据2010/2011 246 166 72%2011/2012 323 155 71%

3.3.2 建筑与开发争端仲裁委员会

建筑与开发争端仲裁委员会(Building and Development Dispute Resolution Committees)是昆士兰非常设仲裁法庭。行政长官(the chief executive officers)接到申诉申请后,指定不超过五名仲裁人组成委员会审理该案件,若委员会无法对案件作出裁决,行政长官可组建新的委员会。该委员会主要审理规划法中涉及《建筑法1975》(the Building Act1975)和《给排水法2002》(the Plumbing and Drainage Act 2002)的相关事项,相比于规划与环境法院,委员会的审判权和审查范围较小,但更具有时间效益和成本效益。

委员会主席可以决定采用书面证词或听审会两种形式审理案件,参与听审会的当事人或代理人不得以律师身份出席。同样,当涉及州的利益时,部长可以参与案件审理。不服委员会裁决的相关当事方可以向规划与环境法院提起上诉,法院只审查委员会的裁决是否合法有效,若无效可将案件发回给委员会重审,并不作出实质性的判决。

3.4 救济事项

3.4.1 开发申请和批准

我国《行政许可法》第七条概括性规定“公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可,享有陈述权、申辩权;有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼”,《城乡规划法》中并未详细的补充说明具体事项。而SPA2009 第七章详细罗列了各类主体和其可获得救济的具体事项,以及相应的被告、共同被告和相关利益方。昆士兰可提起申诉的主体包括开发申请人、变更申请人、延期申请人、意见书提交人、收到相关决定通知的土地业主和使用者,申诉事项可以是开发申请的批准和拒绝、附加条件、有效期、变更决定、延期决定和决策期内未作出决定,等等。例如:开发申请人可以就开发批准的某条附加条件提起申诉,被告方为评估管理人,利益相关方为行政长官、审批机构和所有意见书提交人,其中审批机构和部分意见书提交人也可能成为共同被告。

3.4.2 补偿赔偿决定

我国《城乡规划法》第三十九条、五十条和五十七条规定了利益因为规划部门的行政行为受到损害的主体可以获得补偿,但并未说明对补偿决定和金额有异议该如何申诉,此方面依靠《国家赔偿法》第十四条和第三十六条概括性条款来实现。SPA2009 第九章第3、4 部分规定因变更导致土地权益减值和因行政行为导致权益受损可以获得补偿,为避免争议,还详细罗列了各种补偿类型及其应当满足的条件,以及不可申请补偿的情况。此外,SPA2009 第五章提及被指定用于基础设施建设的土地和毗连土地的业主,可以要求指定方购买该土地的利益。在此基础上,SPA2009 第七章第1 部分规定,相关利益方有权就赔偿决定和购买决定向法院提起诉讼。

3.4.3 强制执行

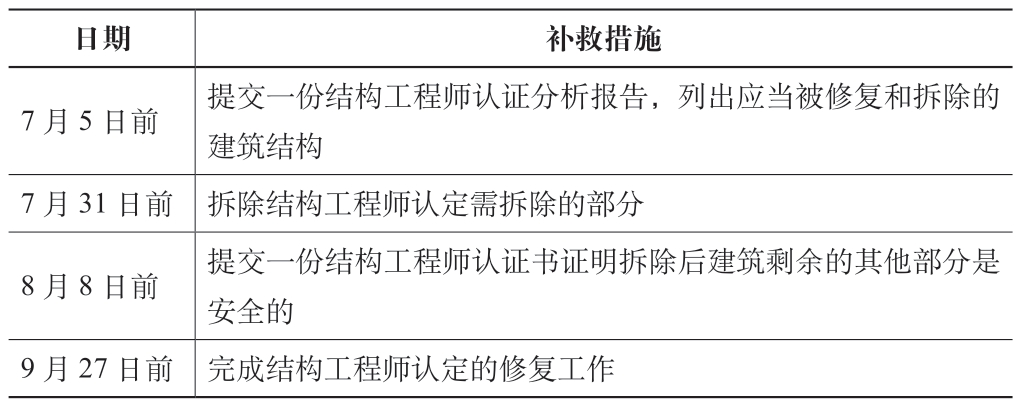

昆士兰和我国的强制执行均采用“行政+司法”双轨制,昆士兰评估机构(Assessing Authority)可发布强制执行通告,法院可颁布强制执行令,我国行政机关和法院均可作出强制执行决定。我国强制执行的对象大多时候是构筑物,由强制性机构强制拆除构筑物。而昆士兰强制执行对象是违法行为人,强制执行通告会列明该人应当采取的补救措施(表3),若该人未执行通告,则会受到更严重的处罚甚至刑事监禁。昆士兰和我国的行政强制执行通告均是可诉的,不同的是,在行政复议和诉讼期间,除非法院、复议机关或申请人提交申请要求停止执行,我国强制执行是持续生效的,可能造成即使赢得诉讼,但结果已经被执行了的情况;而昆士兰在仲裁庭或法院作出裁决前,除非涉及对公众有危害或对生态造成不可逆结果的工程,强制执行通告是停止执行的。

表3 埃卡姆郡议会关于米拉大街2 号的强制执行通告

资料来源:https: //www.qld.gov.au/_data/assets/pdf_file/0014/111821/3-02-028.pdf

日期补救措施7 月5 日前提交一份结构工程师认证分析报告,列出应当被修复和拆除的建筑结构7 月31 日前 拆除结构工程师认定需拆除的部分8 月8 日前提交一份结构工程师认证书证明拆除后建筑剩余的其他部分是安全的9 月27 日前 完成结构工程师认定的修复工作

3.4.4 地方法规与规划文件

昆士兰规划与环境法院不对地方法律法规和规划文件作原则性和政策性审查,法规本质上是不可诉的。但是根据SPA2009 第475 条,地方政府根据土地房屋用途、建筑建造相关地方法律作出的决定和地方法规适用的申请条件是可诉的。

3.4.5 声明

在昆士兰,利益相关人可以向规划与环境法院和仲裁委员会提起声明诉讼程序(Proceedings for Declarations)。埃斯琴科起诉康明斯一案(Eschenko v Cummins [2000] QPELR 386)阐述了声明是一种司法救济程序,其不进行重新听审和裁决,不对案情进行实质性审查,只审查决策过程的合法性和有效性[32]。声明诉讼程序提起人可要求法院或仲裁委员会对相关法规、规划文件和规划法相关事项作出解释,对提交的文件和申请是否合法、开发批准和许可是否有效和开发批准是否允许变更等事项作出声明。

3.4.6 开发罪行及公共利益

SPA2009 第七章第3 部分罗列了各项开发罪行及其相应的刑罚,包括违反开发批准、无开发批准许可进行开发、提供虚假信息、违法使用土地和房屋等,例如违反裁判法院的处罚令,可被处罚款或12 个月刑事监禁。违法处罚最终目标是保障城市建设发展符合规划目标,因此SPA2009 规定,因为公众生命和建筑物安全而进行的紧急开发和使用、沿海潮汐工程作业和文化遗产地紧急作业等违法行为可以被豁免。

《城乡规划法》第九条规定我国公众对违法行为只有举报和控告权,根据《自然资源行政复议规定》第十五条和《行政诉讼法》第二十五条,诉讼人必须有直接利害关系,对侵害公共利益的行为无诉权。昆士兰则赋予了公众较为宽泛的公共利益诉权,SPA2009 规定无论利益是否曾经受到侵害,公众都可以就违法行为向裁判法院提起诉讼,要求法院制止、纠正该行为并对其进行处罚,如甘特以汤斯维尔市议会批准的混合用途项目方案对交通造成不良影响且与地方文化特征不符为由提起诉讼,法院虽然否决了撤销该方案的请求,但对该方案附加了整改条件以缓解不良影响(Ganter v Townsville City Council [2004] QPEC 058)[35];德斯佛吉斯诉布里斯班市议会批准的住宅项目过度开发违反了规划文件规定的标准,法院认为居民的合理期望没有得到充分尊重,命令议会撤销开发批准(Des Forges v Brisbane City Council[2001] QPEC 061)[35]。通常来说,诉讼各方都需承担诉讼费用,但为鼓励公共利益性质的诉讼,规划与环境法院有裁决诉讼费用的权力,使申诉者不必担心沉重的诉讼成本。

4 我国规划救济制度的现状问题

4.1 法律制度不完善,权利界定不清晰

我国《土地管理法》分离土地使用权和所有权,规范土地使用权转让规则;《城乡规划法》规范规划公权,管理土地开发建设;《民法典》保护私人不动产财产权。《城乡规划法》作为公法关注公共利益,《民法典》作为私法关注私人利益,但并未清晰界定私人利益中的公共利益义务,容易引起争端,降低规划运行效率。

我国法律制度奉行“无权利无救济”,救济是针对利益相关人的合法权利而言的,因此必须先明确“合法权利”。然而,目前《城乡规划法》未明确如何界定利益相关人的合法权利,也未明确具体的救济事项,只能依赖其他法律来实现,如赔偿依据《国家赔偿法》,权利争端解决依据《行政复议法》《行政诉讼法》和《人民调解法》等。但上述法律都只作了概括性规定,存在许多模糊地带。规划编制周期较长且需要多轮修订,造成的权利影响也不断变化,权利主体在数量和空间上都具有不确定性,若未明确哪些利益应当被补偿,哪些属于公共义务不应当被补偿,将难以进行救济。

4.2 法律责任不明朗,强制执行目标不明确

“违法建设”是指程序不符合现有法规法律的建设,《行政处罚法》和《刑法》等法律对违法行为的处罚列有概括性条文,但《城乡规划法》并未补充说明具体的处罚方式和罚款金额,刑事责任相对模糊不明朗,行政处罚由地方规则和办法确定,具有一定的自由裁量空间。

此外,违法建设在实践中常常存在“合理不合法”的现象,如英国海丁顿鲨鱼雕塑和上海莫干山路涂鸦墙成为了地方特色。虽然我国《城乡规划法》第六章“法律责任”赋予规划主管部门“责令当事人停止建设、限期整改和拆除”的权力,但由于自由裁量权的风险,主管部门常常忽略整改补救环节,不评估违法行为结果是否符合规划目标,最终演变成城市管理执法机构一刀切强制拆除违法建筑,其核心在于“处罚”而不是“补救”。可以说,我国规划强制执行对象实际上是违法建设,而不是违法行为人。“违法建设”也是某种形式的社会财富,一刀切可能造成资源的浪费,同时高昂的强制拆除费用也会给地方政府带来一定的财政压力。

4.3 救济程序多样,救济机构专业性不足

我国《城乡规划法》未详细规范救济程序,除《行政诉讼法》和《行政复议法》外,地方或救济机构出台规则办法进行补充说明,制度完善程度和救济程序各不相同。

我国规划救济机构主要有人民法院、行政复议机构和人民调解组织三种。各级人民法院内设有不同的审判庭,规划诉讼案件可能涉及刑事、民事和行政,分散在不同的审判庭审理,如行政审判庭、民事审判庭和环境资源审判庭等。法官具有丰富的法律知识经验,但规划专业知识有限,主要审查案件的程序合法性,不能准确分析是否合理,是否符合规划发展目标。行政复议机构是指自然资源主管部门的法治机构,根据《自然资源行政复议规定》第六条,行政复议人员需要取得法律职业资格,并无规划专业知识要求。而人民调解组织是民间群众性组织,缺乏规划专业知识,虽然目前少量试点城市特邀专家帮助调解,但其主要从专业角度为当事双方评估利益,而不考虑对周围城市空间发展的影响。

5 昆士兰经验对我国完善规划救济制度的启示

如前文所述,规划救济制度不是通过简单的一个法律政策就可以实现的,只有与国家行政、司法体系和相关法律配套才具有实施效力,因此须将其置于规划体系内部进行整体性调整。目前国土空间规划改革已完成行政体系调整,后续还应该对司法体系作出相应的调整。然而,重构性改革不是短时间内就可以完成的,在过渡期间,也有必要对我国规划救济制度进行优化。因此,下文将从过渡时期规划救济制度的优化和远期规划救济制度的重构两个角度总结昆士兰经验对我国的借鉴。

5.1 改革过渡时期现有规划救济制度的优化

5.1.1 界定各主体合法权利,明确救济事项

我国应当先界定不动产的公共义务,再在《城乡规划法》中明确各行动主体的合法权利。原来的合法权利如合法核发的规划许可在新版规划法和规划文件生效之后也应当是合法的,如果规划法或规划文件想改变这些权利,必须为利害关系人提供补偿,利益相关人有权就被侵害的合法权利寻求救济。同时明确无直接利益关系的第三方作为公共利益的享受者也应当有救济权,可通过检举和信访等途径要求有关部门制止侵害行为,若有需要则由检察院提起公诉。

其次,《城乡规划法》应当在《行政诉讼法》和《行政复议法》等行政法概括性条款的基础上,补充说明具体的救济事项,包括规划许可、赔偿补偿、强制执行和规划解释声明等。最后,规范救济程序,明确各类事项的被告方和利益相关人,为公众提供明晰的救济途径。

5.1.2 提高规划行政复议和调解的专业性

法院是规划救济的最终环节和手段,为提高规划运行效率,应当为利益关系较简单、金额较小的案件提供高效的非诉讼解决方式。

行政复议是非诉讼争端解决的重要手段,需要提高行政复议人员的专业知识素养,为避免行政人员相互包庇,“自己做法官”,应当增加非政府专业人员参与,使行政复议机构处于客观中立立场。昆士兰建筑与开发争端仲裁委员会任命了规划师、建筑师、水电工和园林设计师等非公职专业人员为仲裁人,使仲裁委员会秉持正义的价值观,从专业角度裁决案件。

为解决我国群众性人民调解组织专业性不强的问题,应当特邀专家从公共利益和规划目标角度出发参与调解。昆士兰ADR 程序的专家会议是调解员组织召开的客观会议,当事双方均不出席,由专家分析案件涉及的事项是否符合规划目标,应该采取哪些措施促进其对城市空间的积极影响,最终专家所提出的意见可能成为开发批准的附加条件。

5.1.3 明确强制执行目标是纠正规划运行错误

规划违法处罚和强制执行维护规划制度的权威,其本质是为了制止侵害公共利益的行为,纠正规划运行过程的错误。“违法建设”具有程序意义和实体意义,为了维护制度权威,规划主管部门应当将强制执行对象从违法建筑转移为违法行为人,首先从程序上对其作出处罚,起威慑作用。其次在实体意义上,昆士兰评估违法建设对城市的影响后制定整改计划,要求违法行为人分步采取措施纠正、弥补自己的过错,若未按要求执行将会面临更严重的处罚甚至刑事监禁。我国规划主管部门也应当评估违法建设对城市空间的影响,根据评估结果可作出没收、变更用途、要求违法行为人按市场价格购买、负担规划修改成本、弥补他人被侵害的利益、按照整改计划整改等决定。为防止规划主管部门过度裁量,可特邀专家和其他非公职评估机构参与评估,并由监督机关监督。

5.2 规划体系改革背景下规划救济制度的构建

5.2.1 完善法律条款,构建规划救济制度

规划权利关系涉及多个领域和维度,规划救济制度的构建要站在整个规划法律体系的高度来进行,无论是现行的《城乡规划法》还是未来将出台的《空间规划法》(下文统称为《规划法》),都应当具有完善的救济条文内容。

《规划法》等公法应该落实上位《宪法》的要求,通过规范规划公权落实社会主义制度,《民法典》等贯彻市场经济制度的私法保护个人利益,两者应该明确界定公共义务和私人权益的界限。昆士兰通过地役权(easement)限制物权人使用土地的权利,地役权范畴内的利益不应当被补偿。我国《土地管理法》应该在所有权和使用权的基础上,分离出规划开发权,明确政府的土地公共管理权,任何开发行为都应当经过审批;建议《民法典》在保护私人产权的基础上,承认不动产权的公共利益义务;建议《规划法》规范规划权支配私人不动产权的公共义务部分,公共义务范畴外的私人利益受到侵害时可寻求救济。

《行政诉讼法》《行政复议法》和《国家赔偿法》等行政法应当为规划救济途径预留弹性空间,《行政处罚法》《强制执行法》甚至是《刑法》应该囊括规划法律责任内容。建议《规划法》在概括性条文的基础上,在规划体系内部构建完整的救济制度,厘清各类规划权利关系界限,设立规划救济机构,详细补充说明具体的救济主体、救济事项和救济程序。

5.2.2 设立规划法院或自然资源审判庭

规划权利冲突常常同时涉及刑事、民事和行政领域,案件专业性较强难以裁决,SPA2009 颁布后,昆士兰规划与环境法院2010—2011 年的案件结案率达124%。我国规划案件数量较多,若建立刑事、民事和行政“三审合一”的专门法院审查规划案件,可提高规划运行效率。

我国可参考现有的森林法院和海事法院建立规划法院,与中级人民法院同级,对规划事务进行实质性审查,高级人民法院对规划法院进行程序性的合法性审查,对有异议的案件发回规划法院重审;或在各级人民法院中建立自然资源审判庭,可以新建或由环境资源审判庭改建而成,对规划和自然资源相关事务进行实质性审查,上级人民法院的自然审判庭可以对下级作出的判决进行实质性审查并作出新的判决。规划法院的法官应当具有一定规划专业知识和大量的规划案件法律经验,规划委员会的专家可作为法院的咨询顾问,协助解决规划权利冲突,保障社会公平公正。

6 结语

城乡规划对利益进行分配,涉及的权利关系复杂多样。规划法在法律层面构建了规划权利结构,规划成果作为法定规范文件确定未来将发生的权利关系。规划救济制度在承认规划成果的基础上,纠正规划运行过程的错误,协调和弥补不合理、不公平的利益分配。规划救济是一个完整的制度体系,司法诉讼、行政复议或强制执行等只是某一种救济途径,对规划救济体系的研究不应局限于此。以昆士兰州为例,规划救济制度需明确救济对象、事项、机构、途径和程序等内容,其与国家土地政策、规划管理和司法制度有关,应该对其进行整体性研究。

我国规划救济制度存在法律制度不完善、救济事项不明确和救济机构专业性不足等问题。借鉴昆士兰规划救济制度经验,在国土空间规划体系改革背景下,规划救济制度的构建和完善应当在整个规划法律制度的高度上进行。本文建议通过《土地管理法》和《民法典》界定公共义务和私人权利;《城乡规划法》确定各行动主体的合法权利,在《行政诉讼法》《行政复议法》和《行政处罚法》等行政法概括性条文基础上,补充说明具体救济事项和程序;整合改革行政机构的同时对司法机构作出相应的调整,构建完整的救济体系。

[1] 高国鉴. 新马克思主义城市理论[M]. 北京: 商务出版社, 2006: 256.

[2] 中国政府法制信息网. 2017 年全国行政复议和行政应诉案件统计数据[EB/OL]. [2021-03-10]. http://www.moj.gov.cn/Department/content/2019-01/11/601_228943.html.

[3] 张锋. 行政救济初探[J]. 法学杂志, 1989(2): 14-15.

[4] 程燎原, 王人博. 赢得神圣——权利及其救济通论[M]. 济南: 山东人民出版社, 1993: 357.

[5] 陶然. 公力救济与私力救济的法理差异与互补[D]. 南京: 南京师范大学, 2008: 1.

[6] 郭庆珠. 论行政规划利害关系人的权利保障和法律救济——兼从公益与私益博弈的视角分析行政规划的法律规制[J]. 法学论坛,2006(3): 38-44.

[7] 谢樑. 论城乡规划的行政公益诉讼救济路径[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2015, 31(8): 5-8.

[8] 陈锦富, 刘佳宁. 城市规划行政救济制度探讨[J]. 城市规划,2005(10): 19-23, 64.

[9] 郑文武, 魏清泉. 论城市规划的诉讼特性[J]. 城市规划, 2005(3): 36-38, 43.

[10] 王学锋, 成媛媛. 我国城乡规划申诉制度现状特征及完善途径探讨[J].规划师, 2009, 25(9): 25-29.

[11] 殷辉礼. 完善城市规划复议制度的几点建议[J]. 山西建筑, 2007(8):24-25.

[12] 王丽萍. 试论城市规划执法中的行政强制执行[J]. 城市规划,2001(11): 53-55.

[13] 宋京华. 我国规划体系中的强制执行制度研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2014.

[14] 范德虎, 谢谟文. 城乡规划违法建设的法律界定及其要素分析[J]. 规划师, 2012, 28(12): 61-65.

[15] 沙振镇. 对如何界定“严重影响城市规划违法建设行为”的几点探讨[J]. 规划师, 2007(9): 54-55.

[16] 王柱国, 王爱辉. 城市规划: 公共利益、公众参与和权利救济——兼论修订《中华人民共和国城市规划法》[J]. 国外城市规划, 2004(3):37-39.

[17] 于洋. 我国城市公共利益司法救济制度的困境与消解: 澳大利亚经验的启示[J]. 国际城市规划, 2017, 32(1): 55-63. DOI: 10.22217/upi.2016.497.

[18] 马尧尧. 美国城市规划诉讼中的成熟性原则研究[D]. 南京: 南京大学, 2014.

[19] 冯晓星, 赵民. 英国的城市规划复议制度[J]. 国外城市规划, 2001(5):34-37.

[20] 徐庆丰, 韩桂君. 行政规划侵害的司法救济研究——借鉴德国、日本的立法例[J]. 行政法论丛, 2013, 16: 134-152.

[21] 咸鸿昌. 论英国普通法土地保有权的建构及其内涵特征[J]. 政治与法律, 2009(9): 131-140.

[22] 胡建淼, 何明俊. 英国《城乡规划法》百年变迁中的规划行政权[J].浙江学刊, 2010(4): 125-132.

[23] 李凤章, 刘悦悦. 澳大利亚土地保有权出让法律制度及对中国的启示[J]. 中国不动产法研究, 2017, 15(1): 221-232.

[24] 卓泽渊. 法治国家论[M]. 北京: 中国方正出版社, 2001: 62.

[25] 陈新民. 德国公法学基础理论(上卷)[M]. 北京: 法律出版社,2010.

[26] 李凤章, 刘悦悦. 澳大利亚土地保有权出让法律制度及对中国的启示[J]. 中国不动产法研究, 2017, 15(1): 221-232.

[27] The Office of the Queensland Parliamentary Counsel. Integrated Planning Act 1997[Z]. 1997.

[28] ENGLAND P. From revolution to evolution: two decades of planning in Queensland[J]. Environment and planning law journal, 2010(1): 53-58.

[29] The Office of the Queensland Parliamentary Counsel. Sustainable Planning Act 2009[Z]. 2009.

[30] The Office of the Queensland Parliamentary Counsel. Planning Act 2016[Z]. 2016.

[31] 曾馨仪. 昆士兰规划法救济制度研究[D]. 广州: 华南理工大学,2020.

[32] WALTON M. An evaluation of the administrative law role of the Queensland Planning and Environment Court[J]. Local government law journal, 2012(4): 231-242.

[33] The Office of the Queensland Parliamentary Counsel. Civil Proceedings Act 2011[Z]. 2011.

[34] WALTON M. A critical evaluation of ADR in the Queensland Planning and Environment Court[J]. Australasian dispute resolution journal,2014, 25(1): 20-29.

[35] MILLER E, BUYS L. Making a case for social impact assessment in urban development: social impacts and legal disputes in Queensland,Australia[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2012, 65(12): 285-292.