海洋是各国经济发展的重要载体,也是空间规划的重要议题,为实现海洋的可持续发展,当前已有约20 个国家实施海洋空间规划,其中加拿大(1997 年)、中国(1997 年)和澳大利亚(1998 年)是最早对综合海洋管理立法的国家[1]。我国海洋空间规划研究与实践起步早,现已形成包括海洋主体功能区划、海洋功能区划、海岛保护区划和海岸带保护规划等内容,覆盖国家、省、市县的海洋空间规划体系[2]。然而,当前我国海洋空间规划的编制和实践中仍存在问题,主要体现在评估与管理方面:第一,对海陆复杂系统中各要素因果关系和相互影响考虑不足,评估与管理海洋复杂系统状态的方法与工具需完善[3];第二,评估多关注水质、生物多样性等自然资源状态,缺少对社会经济要素的综合考虑[4],重点不突出;第三,对实施评估重视程度不足[2],动态适应性不足,不能根据实时状态有针对性地调整实施与管理方案[3];第四,社会力量参与度低,在海洋空间规划制定和实施管理过程中缺乏实质性参与[2]。

针对海洋空间规划评估与管理完善,已有研究的主要观点包括四个:一是引导海洋空间规划的利益相关者全程参与,扩大数据采集来源[5-7];二是突出生态优先[8]和综合型属性[2],加强收集社会经济等方面的人类用海信息[9-10],增加对人类累积性影响的关注[7,11];三是发展适合海洋复杂系统的评估方法与工具,增加对特定要素、累积性压力风险的评估[7];四是提高海洋空间规划与管理的动态适应性,建立实施评估和修正制度,明确可适时调整的弹性指标[3]等。当前的研究对我国海洋空间规划的编制和管理提出了展望,仍需更多引介评估与管理过程的具体方法、运作机制和实践案例。

累积影响评估与管理(CEAM: Cumulative Effects Assessment and Management)[12]是一种综合评估多系统多要素相互影响关系的理论工具,能够有效指导海洋空间规划的影响因素评估、情景预测、规划编制和实施效果评估,目前已应用于澳大利亚大堡礁等地的海洋空间规划与管理实践。本文通过大堡礁实践案例,总结了累积影响评估与管理的技术方法、运作机制,以期对我国海洋空间规划的制定与管理产生启示。

1 累积影响评估与管理的内涵

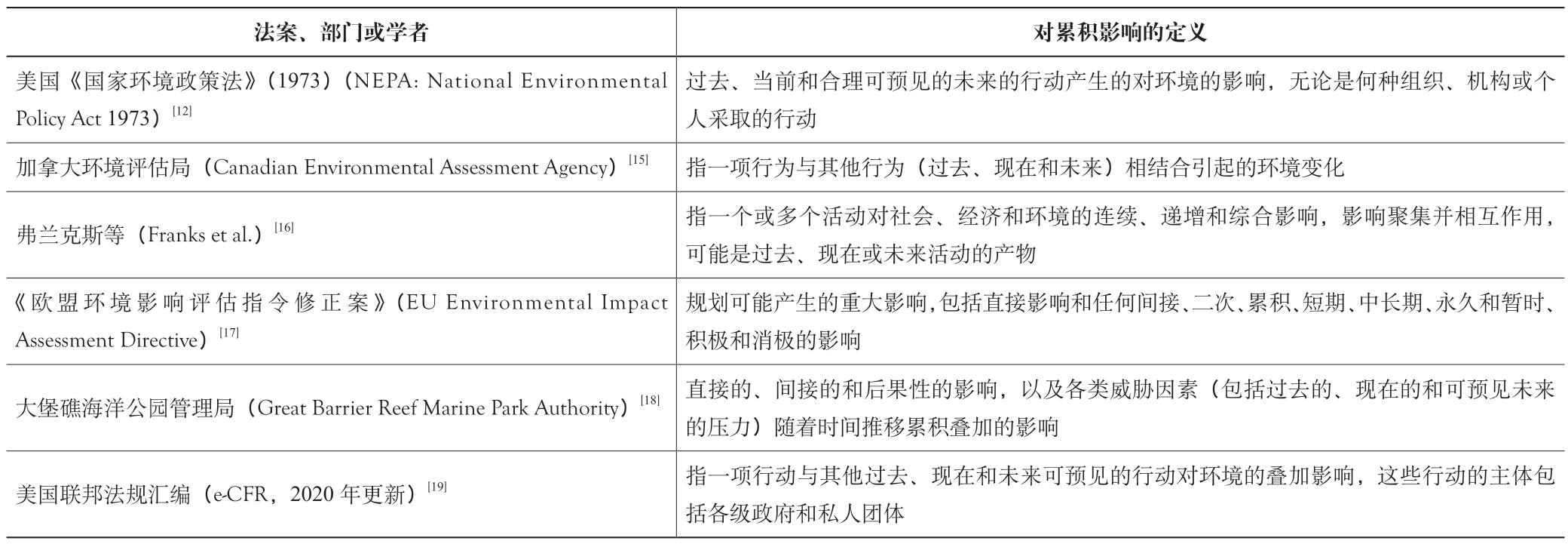

自1971 年美国环境质量委员会在《关于影响环境的拟议联邦行动的声明》[13]中提出累积与长期影响(cumulative and long-term effects)以来,各国政策制定者和学者对累积影响作出多种定义[14](表1),经历了从单纯关注环境到综合考虑自然、社会、经济、文化等要素的过程。在本文研究对象大堡礁的海洋空间规划中,累积影响被定义为“直接的、间接的和后果性的影响,以及各类威胁因素(包括过去的、现在的和可预见未来的压力)随着时间推移累积叠加的影响”[18]。

表1 代表性法案、部门、学者对累积影响的定义

注: 当前对于累积影响没有一个被普遍接受的定义,古恩和诺贝尔(Gunn & Noble)指出,制定明确的定义来指导累积影响的科学工作是该领域的主要挑战[20]。

资料来源:作者根据参考文献[12,15-19]绘制

法案、部门或学者对累积影响的定义美国《国家环境政策法》(1973)(NEPA: National Environmental Policy Act 1973)[12]过去、当前和合理可预见的未来的行动产生的对环境的影响,无论是何种组织、机构或个人采取的行动加拿大环境评估局(Canadian Environmental Assessment Agency)[15]指一项行为与其他行为(过去、现在和未来)相结合引起的环境变化弗兰克斯等(Franks et al.)[16]指一个或多个活动对社会、经济和环境的连续、递增和综合影响,影响聚集并相互作用,可能是过去、现在或未来活动的产物《欧盟环境影响评估指令修正案》(EU Environmental Impact Assessment Directive)[17]规划可能产生的重大影响,包括直接影响和任何间接、二次、累积、短期、中长期、永久和暂时、积极和消极的影响大堡礁海洋公园管理局(Great Barrier Reef Marine Park Authority)[18] 直接的、间接的和后果性的影响,以及各类威胁因素(包括过去的、现在的和可预见未来的压力)随着时间推移累积叠加的影响美国联邦法规汇编(e-CFR,2020 年更新)[19]指一项行动与其他过去、现在和未来可预见的行动对环境的叠加影响,这些行动的主体包括各级政府和私人团体

对累积影响的研究和评估最初应用于环境领域,1980年—1990 年代被纳入北美、欧洲等多地的法律与规范[12],如美国《国家环境政策法》中明确要求对规划项目和地区进行“累积影响评估”(CEA: Cumulative Effects Assessment)。随着对累积影响的治理和缓解的关注度提高,“累积影响评估”过程增加了“管理”内涵,形成“累积影响评估与管理”[12],即对项目或区域的累积影响进行综合分析、评估并管理,以减轻负面累积影响,促进可持续性[21]。美国和加拿大分别于1997 年和1999 年发布了累积影响评估与管理的操作指南以指导实践[12]。由于评估对象的形式、功能、战略愿景等存在较大差异,且受到各部门协同制度的影响,不同的实践者结合工作需要形成了多样的累积影响评估与管理的方法和框架[12]。

如今累积影响评估与管理已应用于多地空间规划、环境规划与遗产保护,在各国海洋空间规划中发挥了重要作用,其中一项重要实践发生于澳大利亚大堡礁海洋空间规划中。大堡礁的实践是累积影响评估与管理在生态环境、自然和文化遗产保护、社会经济等领域的综合应用。本文以澳大利亚大堡礁为例,介绍累积影响评估与管理的技术方法和运作机制。

2 基于累积影响评估与管理的大堡礁海洋空间规划体系

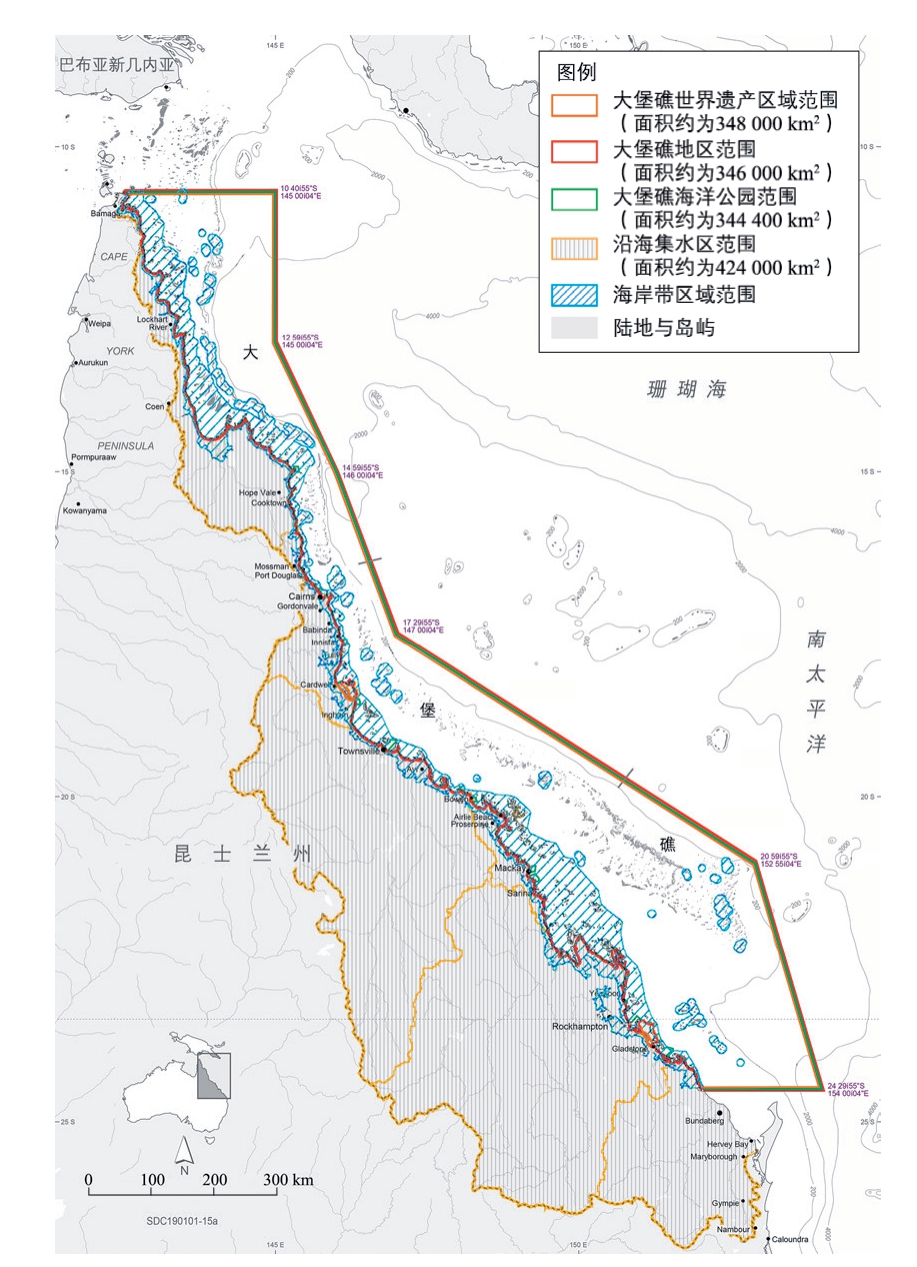

大堡礁位于澳大利亚东北部近海,是地球上最复杂、最多样化的生态系统之一[22]。大堡礁包含海域、海岸带、入海河流流域,沿昆士兰州东海岸绵延约2 300 km,涉及多个重叠的地理单元[22-23]。本文所述的“大堡礁”指大堡礁地区、大堡礁海洋公园、大堡礁世界遗产区域、大堡礁海岸带、集水区等单元的并集,为泛大堡礁地区(图1)。

图1 大堡礁空间范围

资料来源:作者根据参考文献[22-23]绘制

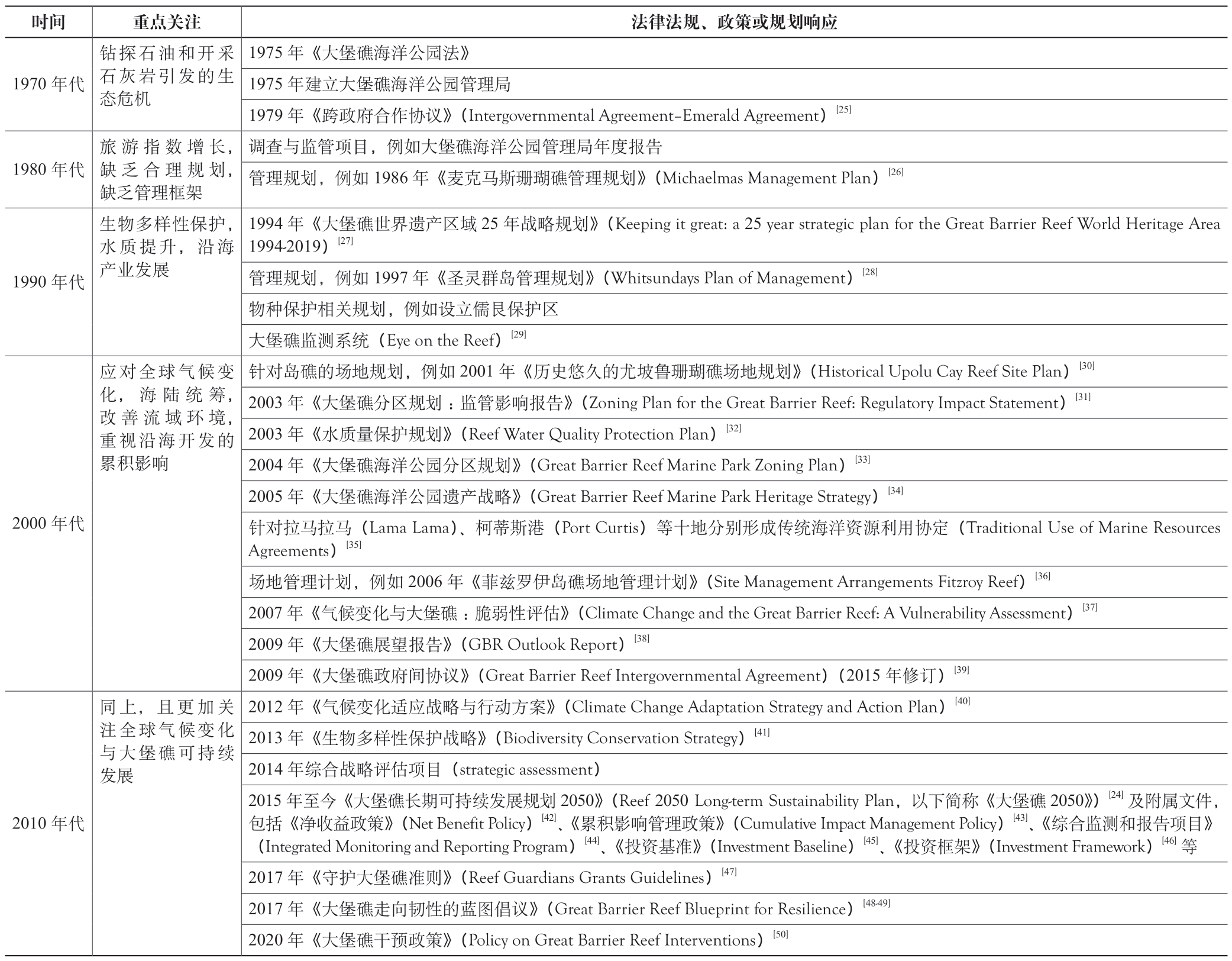

由于其自然生态的重要性,大堡礁于1981 年被列入《世界遗产名录》,并于1990 年被国际海事组织(IMO:International Maritime Organization)列为特别敏感海域(PSSA: Particularly Sensitive Sea Area)。近年来,大堡礁的保护和管理受到越来越多的威胁,主要包括气候变化、水土流失(造成海洋污染和富营养化)、海岸带土地利用变化、海洋的直接使用(渔业、航海业等)[24],对大堡礁的生态系统、自然遗产、社会经济产生了影响。自1975 年澳大利亚联邦政府颁布《大堡礁海洋公园法》(Great Barrier Reef Marine Park Act 1975)并成立大堡礁海洋公园管理局以来,大堡礁形成了一套互补且不断更新的法律管理体系,指导制定了一系列海洋空间规划和实施计划[24](表2)。大堡礁的规划与实施计划经历了从关注单一问题到复杂系统的过程,并不断引入多样化的研究方法,当前累积影响评估与管理已经全面被应用于大堡礁的规划和管理过程。

表2 1970 年代以来大堡礁地区重点问题以及代表性法规、政策和规划响应

资料来源:作者根据参考文献[24-50]绘制

时间重点关注法律法规、政策或规划响应1970 年代钻探石油和开采石灰岩引发的生态危机1975 年《大堡礁海洋公园法》1975 年建立大堡礁海洋公园管理局1979 年《跨政府合作协议》(Intergovernmental Agreement–Emerald Agreement)[25]1980 年代旅游指数增长,缺乏合理规划,缺乏管理框架调查与监管项目,例如大堡礁海洋公园管理局年度报告管理规划,例如1986 年《麦克马斯珊瑚礁管理规划》(Michaelmas Management Plan)[26]1990 年代生物多样性保护,水质提升,沿海产业发展1994 年《大堡礁世界遗产区域25 年战略规划》(Keeping it great: a 25 year strategic plan for the Great Barrier Reef World Heritage Area 1994-2019)[27]管理规划,例如1997 年《圣灵群岛管理规划》(Whitsundays Plan of Management)[28]物种保护相关规划,例如设立儒艮保护区大堡礁监测系统(Eye on the Reef)[29]2000 年代应对全球气候变化, 海陆统筹,改善流域环境,重视沿海开发的累积影响针对岛礁的场地规划,例如2001 年《历史悠久的尤坡鲁珊瑚礁场地规划》(Historical Upolu Cay Reef Site Plan)[30]2003 年《大堡礁分区规划:监管影响报告》(Zoning Plan for the Great Barrier Reef: Regulatory Impact Statement)[31]2003 年《水质量保护规划》(Reef Water Quality Protection Plan)[32]2004 年《大堡礁海洋公园分区规划》(Great Barrier Reef Marine Park Zoning Plan)[33]2005 年《大堡礁海洋公园遗产战略》(Great Barrier Reef Marine Park Heritage Strategy)[34]针对拉马拉马(Lama Lama)、柯蒂斯港(Port Curtis)等十地分别形成传统海洋资源利用协定(Traditional Use of Marine Resources Agreements)[35]场地管理计划,例如2006 年《菲兹罗伊岛礁场地管理计划》(Site Management Arrangements Fitzroy Reef)[36]2007 年《气候变化与大堡礁:脆弱性评估》(Climate Change and the Great Barrier Reef: A Vulnerability Assessment)[37]2009 年《大堡礁展望报告》(GBR Outlook Report)[38]2009 年《大堡礁政府间协议》(Great Barrier Reef Intergovernmental Agreement)(2015 年修订)[39]2010 年代同上,且更加关注全球气候变化与大堡礁可持续发展2012 年《气候变化适应战略与行动方案》(Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan)[40]2013 年《生物多样性保护战略》(Biodiversity Conservation Strategy)[41]2014 年综合战略评估项目(strategic assessment)2015 年至今《大堡礁长期可持续发展规划2050》(Reef 2050 Long-term Sustainability Plan,以下简称《大堡礁2050》)[24]及附属文件,包括《净收益政策》(Net Benefit Policy)[42]、《累积影响管理政策》(Cumulative Impact Management Policy)[43]、《综合监测和报告项目》(Integrated Monitoring and Reporting Program)[44]、《投资基准》(Investment Baseline)[45]、《投资框架》(Investment Framework)[46]等2017 年《守护大堡礁准则》(Reef Guardians Grants Guidelines)[47]2017 年《大堡礁走向韧性的蓝图倡议》(Great Barrier Reef Blueprint for Resilience)[48-49]2020 年《大堡礁干预政策》(Policy on Great Barrier Reef Interventions)[50]

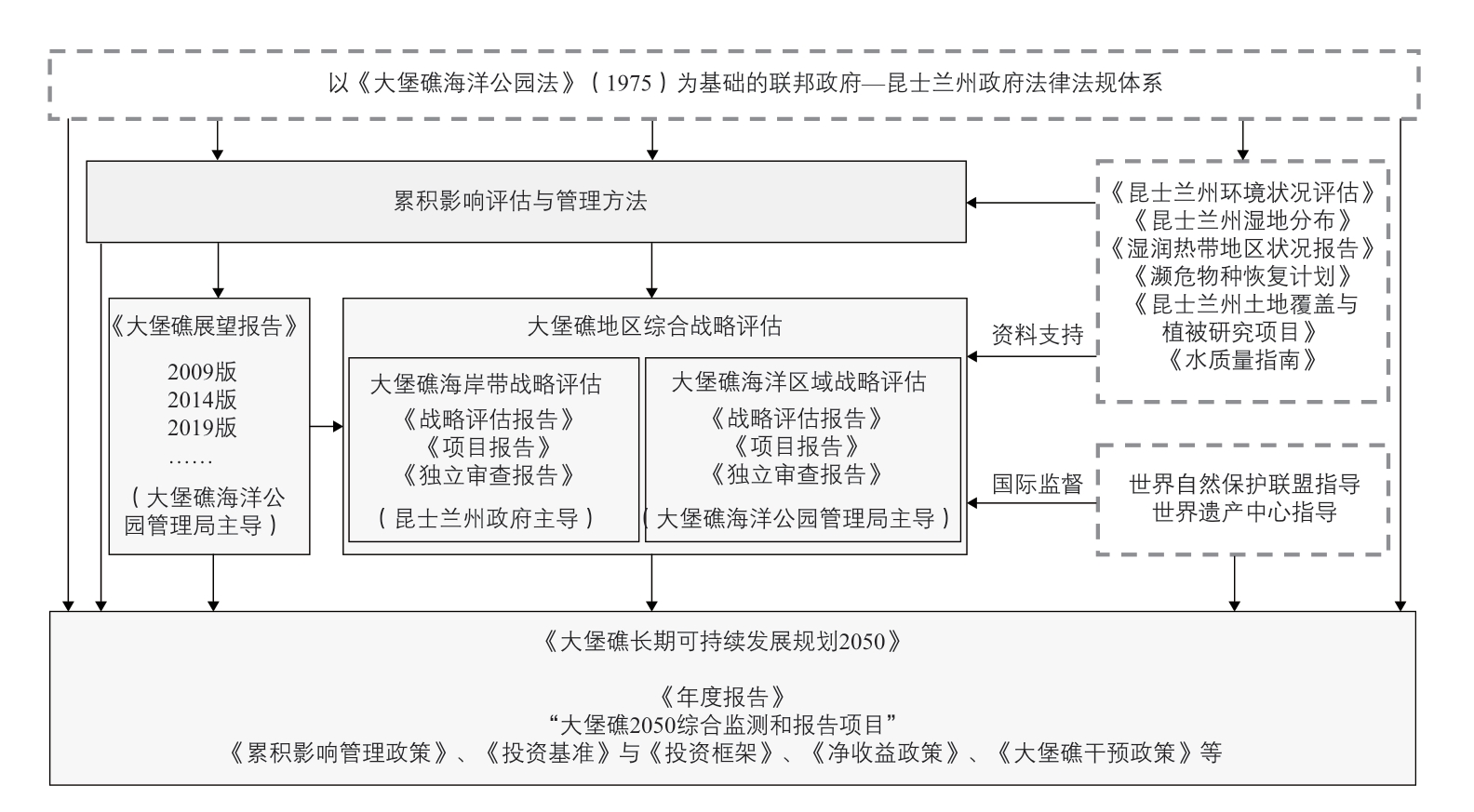

进入2010 年代,为应对气候变化等挑战,改善流域和海洋环境,实现海陆统筹管理,澳大利亚联邦政府、昆士兰州政府、大堡礁海洋公园管理局、政府合作伙伴和各利益相关者合作,针对大堡礁的保护与发展制定相关政策,评估并管理自然气候变化、人类活动等对大堡礁海域与海岸带经济、生态、社会、文化的累积影响。累积影响评估与管理方法直接指导开展了《大堡礁展望报告》和“综合战略评估”项目,并在此基础上形成了《大堡礁长期可持续发展规划2050》,讨论大堡礁的综合状态、主要驱动因素、保护和发展的优先事项,并制定一系列海洋空间规划与实施计划,以帮助大堡礁避免、减缓、消解负面影响(即无净损失,no net loss)并产生累积净收益(net benefit)[51](图2)。

图2 基于累积影响评估与管理的大堡礁海洋空间规划体系

资料来源:作者根据参考文献[22-24,54]绘制

(1)《大堡礁展望报告》由大堡礁海洋公园管理局编制,每五年更新一次,现已有2009 年、2014 年、2019 年三份报告[18,22,38]。

(2)“综合战略评估”项目于2012 年启动,包含昆士兰州政府主导研究的海岸带地区(coastal zone)和大堡礁海洋公园管理局主导研究的海洋区域(GBR region),两大主体各自完成“项目报告”(program report)、“战略评估报告”(strategic assessment report)和“独立审查报告”(independent review report),以及若干公示材料和咨询意见记录册。“项目报告”提供了管理大堡礁的法律法规、规划、政策制定和发展的评估框架[52-53];“战略评估报告”对累积影响进行综合评估[23,54];“独立审查报告”对战略评估报告的职权范围、广度和深度、技术的科学性、结论的有效性等进行审查评估[55-56]。

(3)《大堡礁2050》由澳大利亚联邦政府和昆士兰州政府共同完成,于2015 年发布[57]、2018 年修订[24],是对“综合战略评估报告”、《大堡礁展望报告》和国际遗产机构持续关注的回应。《大堡礁2050》为全面可持续地管理大堡礁的生态、社会和经济提供了一个总体框架,并通过年度报告详细说明执行计划中各项行动的进展情况[24,57]。另外,“大堡礁2050 综合监测和报告项目”将通报《大堡礁2050》中环境要素和治理等方面的进展情况[51],每五年更新和审查一次,首轮全面审查按计划于2020 年完成[24]。“大堡礁2050”项目还配套有《净收益政策》[42]、《累积影响管理政策》[44]、《投资基准》[45]与《投资框架》[46]、《大堡礁干预政策》[50]等文件。

3 大堡礁累积影响评估与管理的技术方法

3.1 目标与原则

大堡礁累积影响评估与管理旨在通过严格的决策制定,减少各类因素对大堡礁造成的压力,以促进可持续发展[43]。具体目标包括:提高大堡礁风险管理的有效性[54],加强对重要环境价值的保护[54],通过合适的管理措施避免或减轻影响[43]等。

为实现上述目标,保证累积影响评估与管理工作的顺利开展,大堡礁海洋公园管理局设定了一系列关于工作理念和方法的基本原则。(1)术语方法一致性原则。累积影响本身有多种定义(表1),累积影响评估与管理的技术框架也因项目而各异,因此在不同项目之间保持基本术语和方法的一致性是实施累积影响评估与管理的前提[51]。(2)信息规范原则。累积影响评估与管理的全过程基于大量来源复杂的信息、数据和模型,应对信息的可信度进行评估① 在“综合战略评估报告”中,最可信的信息被称为“高质量证据”(high-quality evidence)。,说明数据和模型的可能限制和信息的不确定性,并以适合公众的简洁形式进行呈现[54]。(3)成果导向原则。应将累积影响评估与管理的结果与相应的标准和准则进行比对,并预测拟议行动的可接受度,保证成果能够顺利实施并有效减轻累积影响[51]。(4)透明公开原则。决策制定和实施应当基于有效、透明和负责任的治理措施,为利益相关者提供表达观点的机会,进行信息沟通和咨询时,应注意隐私保护,以促进精准而有效的交流[54]。

3.2 步骤与方法

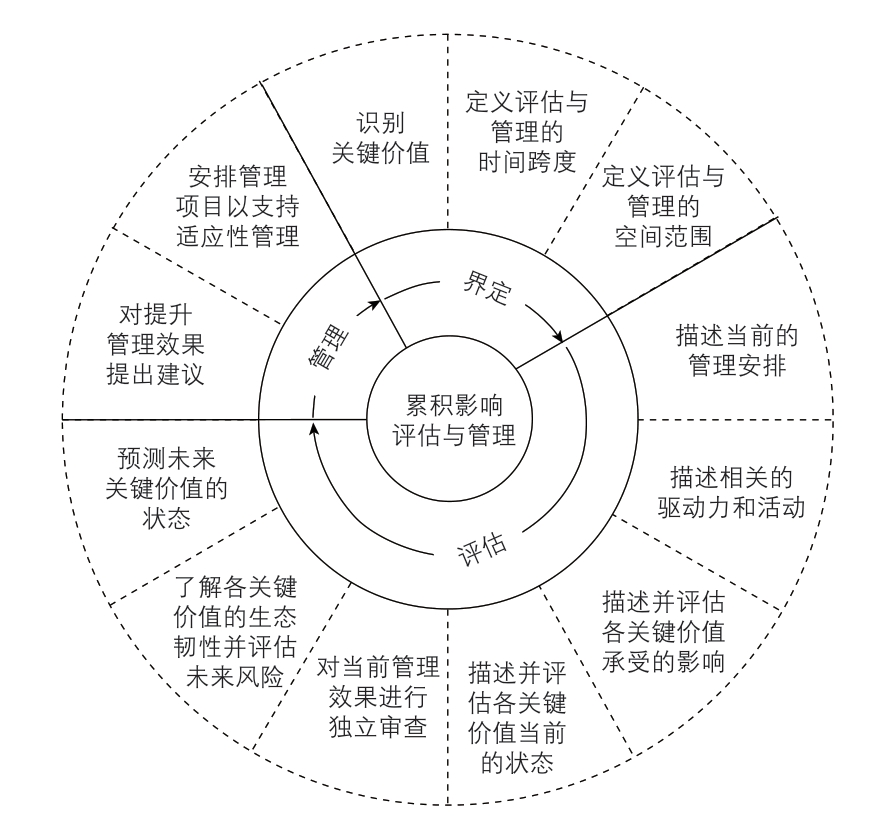

从技术上来讲,大堡礁累积影响评估与管理工作主要分为三个阶段,即界定、评估和管理,三个阶段循环推进。需要说明的是,即便是大堡礁内部,各项目之间因为时代、目标等的不同,也很难形成完全一致的行动框架,但彼此之间的基本逻辑和重要环节基本相同。本文为完整表达大堡礁累积影响评估与管理工作的经验,基于对各项目要点的提炼和综合,梳理出一套相对完整的步骤方法(图3)。

图3 大堡礁累积影响评估与管理的步骤

资料来源:作者根据参考文献[22-24,38,54]绘制

3.2.1 第一阶段:界定

界定,即对评估与管理对象的基本条件和范围进行梳理和划定,是开展累积影响评估与管理工作的基础和前提,具体包括三个步骤。

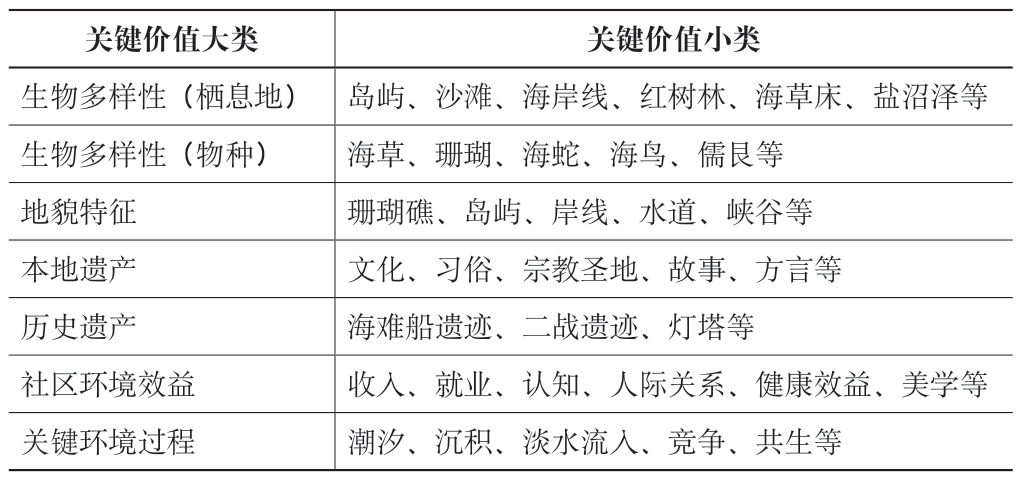

第一步,识别关键价值。关键价值指具有重要价值的环境组分或属性[54],涉及自然、文化、社会等多个领域,是累积影响评估与管理的主要对象。各评估与管理项目综合考虑《大堡礁沿海生态系统展望》[58]、《大堡礁遗产战略》[34]等相关文件,并参考本地居民和其他利益相关者的意见[54],界定出大堡礁的关键价值,主要包括生物多样性(栖息地、物种)、地貌特征、本地和历史遗产、社区环境效益、关键环境过程等几大类及若干小类[22-24,54](表3),累积影响评估与管理工作主要针对小类进行。

表3 主要关键价值的细分小类

资料来源:作者根据参考文献[23,54]绘制

关键价值大类关键价值小类生物多样性(栖息地) 岛屿、沙滩、海岸线、红树林、海草床、盐沼泽等生物多样性(物种)海草、珊瑚、海蛇、海鸟、儒艮等地貌特征珊瑚礁、岛屿、岸线、水道、峡谷等本地遗产文化、习俗、宗教圣地、故事、方言等历史遗产海难船遗迹、二战遗迹、灯塔等社区环境效益收入、就业、认知、人际关系、健康效益、美学等关键环境过程潮汐、沉积、淡水流入、竞争、共生等

第二步,定义评估与管理的时间跨度。累积影响具有时间上的累积性,因此必须对所有产生影响的活动、计划等因素所属的时间范畴进行明确界定。在评估环节,各项目基本以五年为单位,将大堡礁的最新变化纳入考虑[23,54];在管理环节,对管理措施和行动效果的预测一般展望至未来25 年[54]。

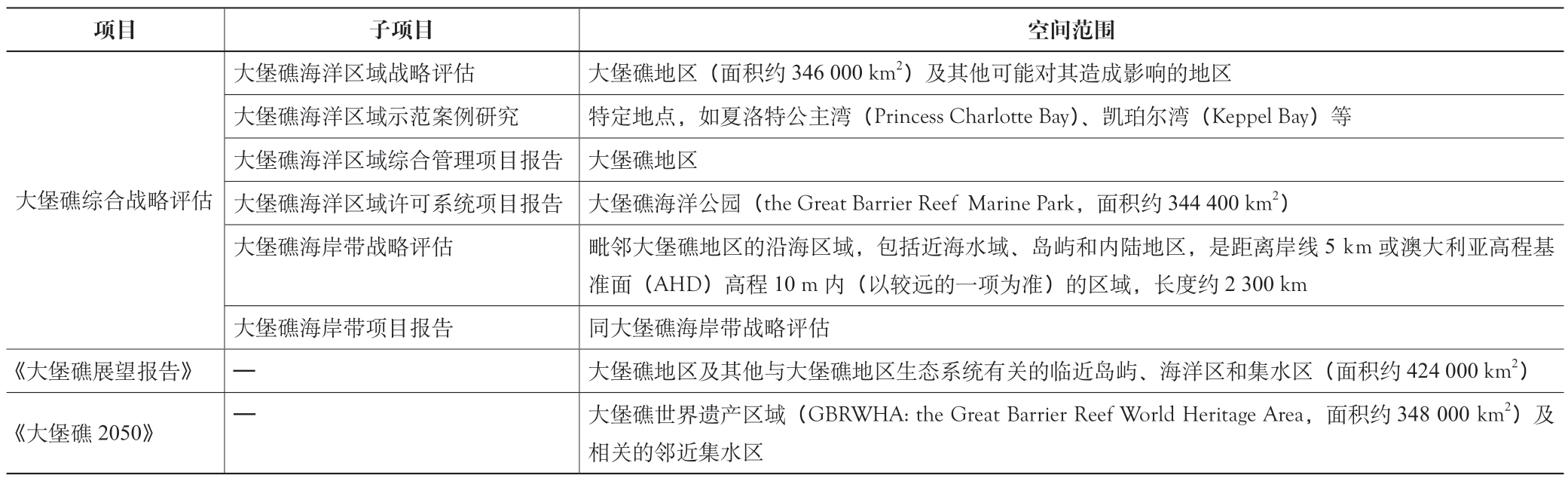

第三步,定义评估与管理的空间范围。空间尺度将影响评估与管理的复杂性,并可能改变累积影响的结果[22]。在大堡礁累积影响评估与管理中,既有基于大堡礁地区、大堡礁海洋公园、大堡礁海岸带等地区的区域级综合评估与管理,又有针对特定地点的案例研究(表4,图1)。

表4 大堡礁累积影响评估与管理项目的空间范围界定

资料来源:作者根据参考文献[22-24,52-54]整理

项目子项目空间范围大堡礁综合战略评估大堡礁海洋区域战略评估大堡礁地区(面积约346 000 km2)及其他可能对其造成影响的地区大堡礁海洋区域示范案例研究特定地点,如夏洛特公主湾(Princess Charlotte Bay)、凯珀尔湾(Keppel Bay)等大堡礁海洋区域综合管理项目报告 大堡礁地区大堡礁海洋区域许可系统项目报告 大堡礁海洋公园(the Great Barrier Reef Marine Park,面积约344 400 km2)大堡礁海岸带战略评估毗邻大堡礁地区的沿海区域,包括近海水域、岛屿和内陆地区,是距离岸线5 km 或澳大利亚高程基准面(AHD)高程10 m 内(以较远的一项为准)的区域,长度约2 300 km大堡礁海岸带项目报告同大堡礁海岸带战略评估《大堡礁展望报告》 —大堡礁地区及其他与大堡礁地区生态系统有关的临近岛屿、海洋区和集水区(面积约424 000 km2)《大堡礁2050》—大堡礁世界遗产区域(GBRWHA: the Great Barrier Reef World Heritage Area,面积约348 000 km2)及相关的邻近集水区

3.2.2 第二阶段:评估

累积影响评估与管理需要了解影响大堡礁系统的复杂因素之间的因果关系,并为实施合适的管理措施提供有效引导。驱动—压力—状态—影响—响应(DPSIR: Driver-Pressure-State-Impact-Response)框架是当前国际通用的可用来了解驱动因素、影响、压力、状态和响应之间因果关系的评价模型。大堡礁累积影响评估与管理采用了DPSIR 框架,用于“大堡礁海洋区域战略评估”、《大堡礁展望报告》,并将其作为“大堡礁2050 综合监测和报告项目”的基本方法。综合以上项目[22,38,43,54],将大堡礁应用DPSIR 框架进行累积影响评估与管理的工作总结为七个步骤。

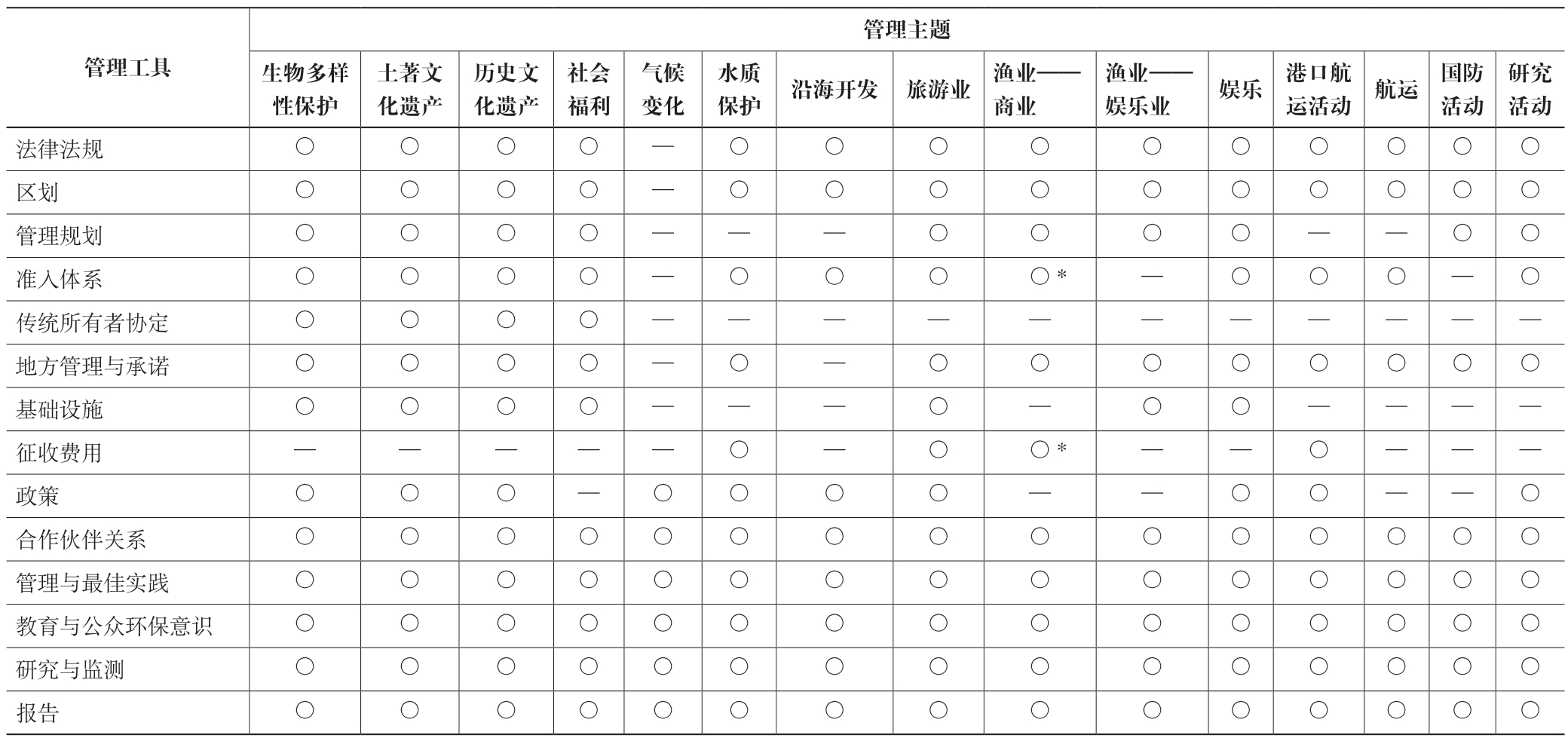

第一步,描述当前的管理安排。大堡礁海洋公园管理局对政府、传统所有者、行业人员、研究人员和社区等各方的行动和举措进行了梳理,并以矩阵的形式,使管理主题与管理工具得以清晰匹配,内容涉及法律法规、区划、准入体系等(表5)。

表5 大堡礁管理安排

注:〇代表该管理工具应用于该管理主题;*仅指商业捕捞;—代表不涉及该管理主题。

资料来源:作者根据参考文献[54]3-26 绘制

管理工具管理主题生物多样性保护土著文化遗产历史文化遗产社会福利气候变化水质保护 沿海开发 旅游业 渔业——商业渔业——娱乐业娱乐 港口航运活动 航运 国防活动研究活动法律法规〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇区划〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇管理规划〇〇〇〇——〇〇〇〇——〇〇准入体系〇〇〇〇—〇〇〇 〇*—〇〇〇—〇传统所有者协定〇〇〇〇——地方管理与承诺〇〇〇〇—〇—〇〇〇〇〇〇〇〇基础设施〇〇〇〇——〇—〇〇——征收费用——〇—〇 〇*——〇——政策〇〇〇—〇〇〇〇——〇〇——〇合作伙伴关系〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇管理与最佳实践〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇教育与公众环保意识〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究与监测〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇报告〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

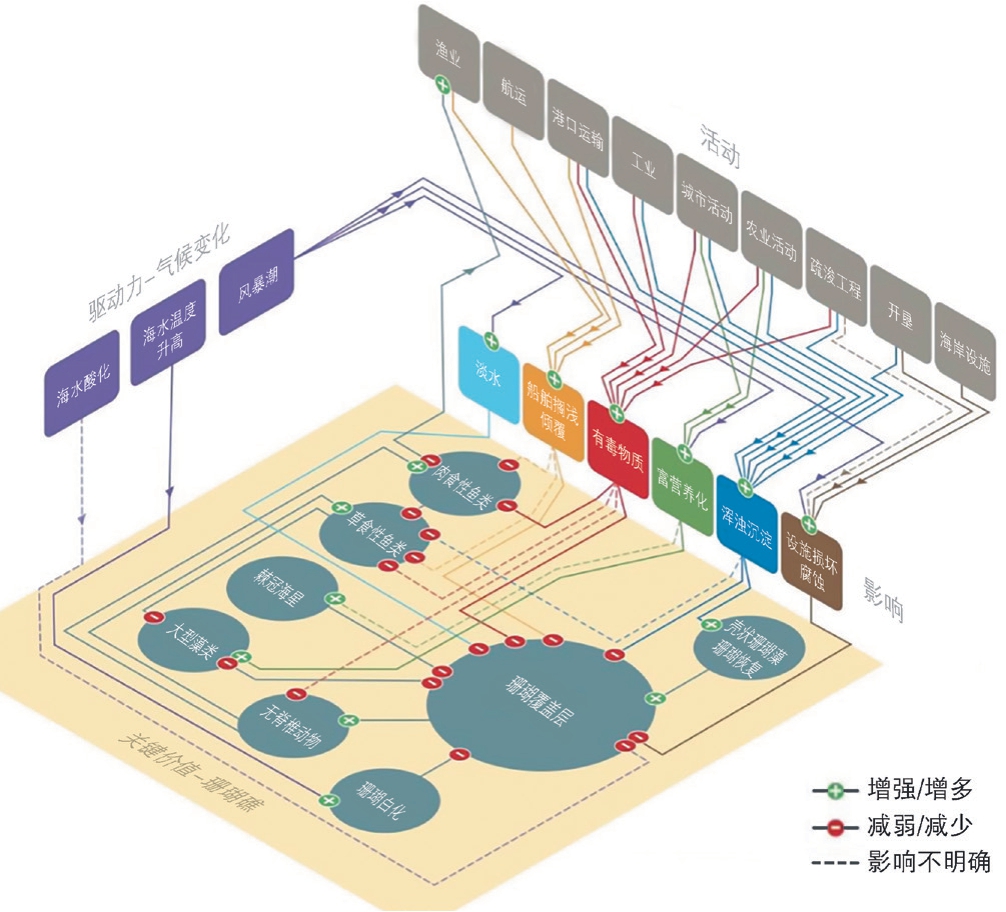

第二步,描述相关的驱动力和活动。大堡礁海洋公园管理局所考虑的驱动力包括气候变化、经济增长、人口增长、科技发展等;活动包括旅游业、渔业、休养娱乐、科学研究等;此外需考虑邻近区域的人类活动,如城镇开发、农业生产、工业发展等[22,54]。

第三步,描述并评估各关键价值承受的影响。大堡礁海洋公园管理局应用了一系列定性和定量工具,用于评估各关键价值所承受累积影响的因果关系,其中比较典型的是大堡礁海洋区域战略评估所采用的模型法[54]。模型法意图将定量模型、定性模型和统计模型等不同的建模方法结合起来,建立一个综合的体系,以更好地理解、预测和干预复杂的生态和社会经济系统。以珊瑚礁模型为例,它将活动、驱动力、影响和珊瑚礁生态系统四类要素集合到一个模型当中,综合运用各种分析方法,在统一语汇下阐述这个复杂系统中的因果机制,建立直观而全面的认知(图4)。

图4 珊瑚礁生态系统累积影响解释模型

资料来源:作者根据参考文献[54]绘制

第四步,描述并评估各关键价值当前的状态。大堡礁海洋公园管理局基于收集到的信息和数据,以原始状态为基准对当前状态进行等级评定,并尽可能考虑相关支撑系统的情况。为表现出大堡礁内部的差异性,按照发展程度、海陆关系等因素采取分区制:“综合战略评估”将大堡礁地区及其集水区划分为八个次区域① “大堡礁综合战略评估”中的八个次区域为:北部近海(N.I.: North inshore)、北部远海(N.O.: North offshore)、南部近海(S.I.: South inshore)、南部远海(S.O.: South offshore)、北部内陆(N.In.: North inland)、北部海岸(N.C.: North coastal)、南部内陆(S.In.: South inland)、南部海岸(S.C.:South coastal)。[54],《大堡礁展望报告》则将大堡礁地区划分为北部、中部和南部三个次区域[22]。

第五步,对当前管理效果进行独立审查。大堡礁海洋公园管理局采取世界自然与自然资源保护联盟(IUCN: The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)制定的保护区管理效果评估框架[59]进行综合评价。此外,还结合夏洛特公主湾、凯珀尔湾等案例对管理效果进行详细说明[22]。

第六步,了解各关键价值的生态韧性并评估未来风险。关键价值的生态韧性直接关系到抵御风险的能力,因此在进行风险预测之前,需要先对各关键价值的生态韧性进行了解。风险预测的依据来自对驱动因素、活动、关键价值状态、管理效果和生态韧性的评估,预测结果按照五分制进行排序,并确定每种威胁的总体风险水平[54]。

第七步,预测未来关键价值的状态。基于前述步骤所得结论,结合定性模型中对未来情景的考虑,对每一项关键价值的未来状态进行预测[54]。

3.2.3 第三阶段:管理

管理过程是对DPSIR 框架的延伸应用,也是缓解累积影响、实现可持续发展的关键环节,主要分为两个步骤。

第一步,对提升管理效果提出建议。根据上述评估,针对不同主体制定管理建议。其中,面向大堡礁海洋公园管理局的建议多是针对具体事务的安排;而面向地方、州和联邦政府的建议主要针对需要区域协调或具有重要意义的事项,如气候变化、集水区径流管理、陆地生态系统变化等[54]。

第二步,安排管理项目以支持适应性管理。适应性管理是指随着时间推移,根据最新情况不断更新,从而实现最佳环境管理的过程[23]。大堡礁海洋公园管理局在综合管理、许可、监控、报告等方面设置若干管理项目,以进行持续的监控和审查,并根据评估结果不断改进,确保新的信息反映在未来的规划中[23,54]。

4 大堡礁累积影响评估与管理的运作机制

累积影响评估与管理的实践需要建立在良好的运作机制基础之上,本节从体制机制、组织流程、资金来源三方面概述大堡礁累积影响评估与管理的运作机制。

4.1 体制机制

针对大堡礁的累积影响评估与管理,政府间、政府与社会间长期开展合作,形成了一套多元主体协作共治的体制机制。

在政府间合作方面,澳大利亚联邦政府、昆士兰州政府、大堡礁海洋公园管理局通过签订《契约条款》(The Deed of Agreement)和《政府间协议》等文件,开展联合实地管理项目以及召开大堡礁部长级会议等[39],明确两级政府与管理局的事权,保障累积影响评估与管理工作的有序推进。其中,联邦政府负责海洋相关的评估与管理,其下设的大堡礁海洋公园管理局是统筹各项工作的核心;昆士兰州政府负责配合管理局进行日常的合作管理,并对海岸线和内陆地区的状况及活动进行评估和监管[54]。

在政府与社会间合作方面,政府联合原住民、研究机构、行业团体、学校和其他非政府组织等多方力量,主要通过三项机制促进公众参与,最大限度地确保评估与管理的科学性和有效性。以《大堡礁展望报告》(2009)为例具体阐述[38]:第一,专家顾问机制,管理局内由外部专家组成的顾问委员会和地方上的海洋顾问委员会为累积影响评估与管理工作全程提供建议,由专家组成的展望报告顾问小组就现有信息、评估方法以及社区参与提供建议和指导;第二,多方咨询机制,通过举办社区工作坊来了解大堡礁的变化,并通过举办展望论坛,邀请科学家以及行业、社区和政府代表共同关注大堡礁的未来;第三,独立评估和审议机制,邀请专家对现有的保护和管理效果进行独立评估,在展望报告初稿完成后由专家进行独立审阅并提出意见。

4.2 组织流程

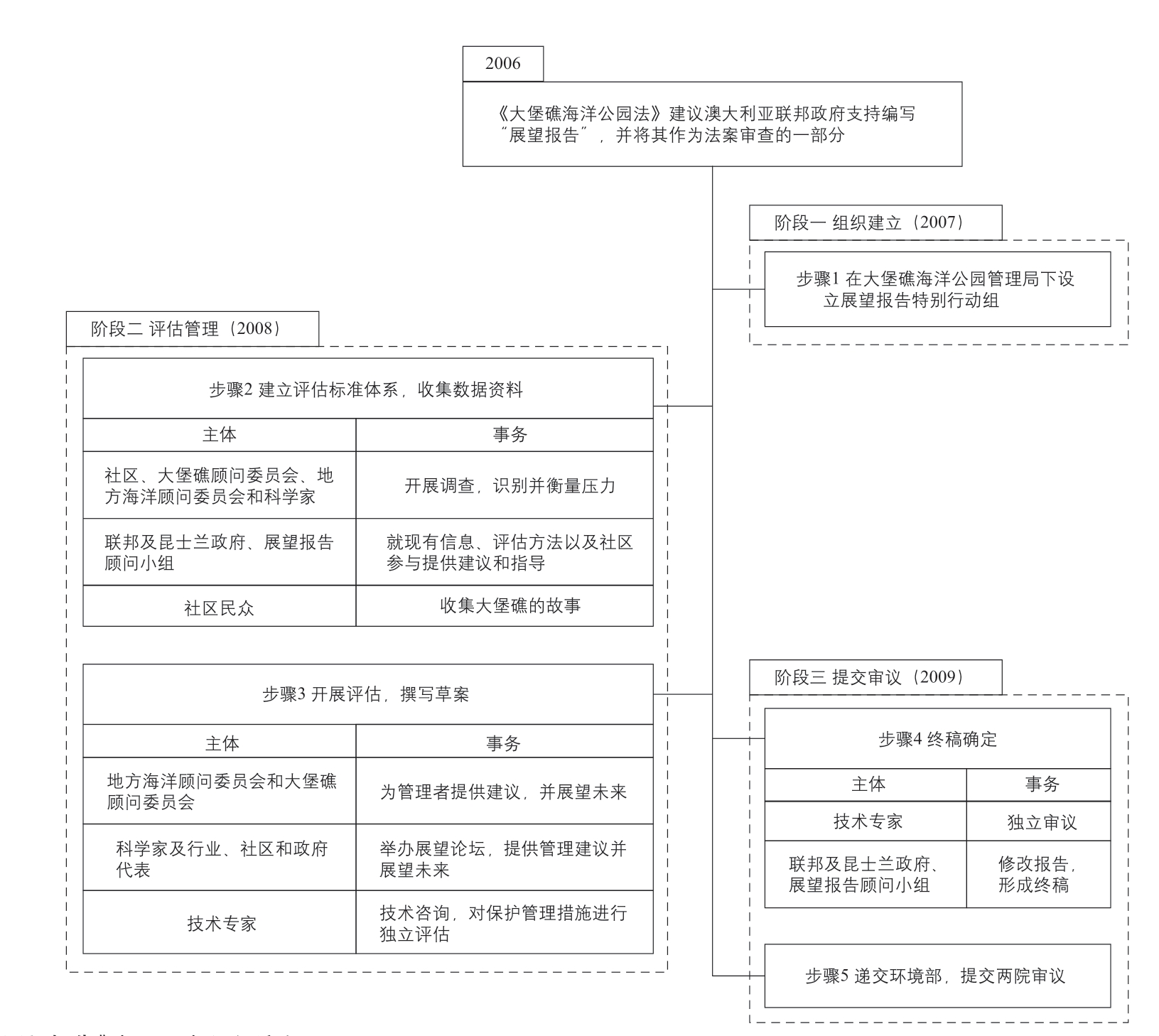

累积影响评估与管理工作涉及各种技术的综合和多元主体的协作,因此需要融合上述体制机制,形成一套严谨有序的组织流程,以推进各项工作按部就班地高效开展。以《大堡礁展望报告》(2009)为例[38],报告对大堡礁累积影响评估与管理的组织流程进行了总结。该报告的编制历时约两年,整个过程包含五个步骤,可划分为三个阶段(图5):第一为组织建立阶段,根据《大堡礁海洋公园法》的建议,在大堡礁海洋公园管理局下设立展望报告特别行动组,以统筹展望报告的编写工作;第二为评估与管理阶段(即本文3.2 节中累积影响评估与管理的工作步骤),先建立评估的标准体系,联合社区、专家等收集数据资料并开展调查,再通过顾问委员会、展望论坛、专家咨询等途径收集建议,开展累积影响评估与管理并撰写草案;第三为提交审议阶段,经同行审议和政府会议后,对草案进行修改并确定终稿,最终递交澳大利亚议会两院审议。

图5 《 大堡礁展望报告》(2009)组织流程

资料来源:作者根据参考文献[38]绘制

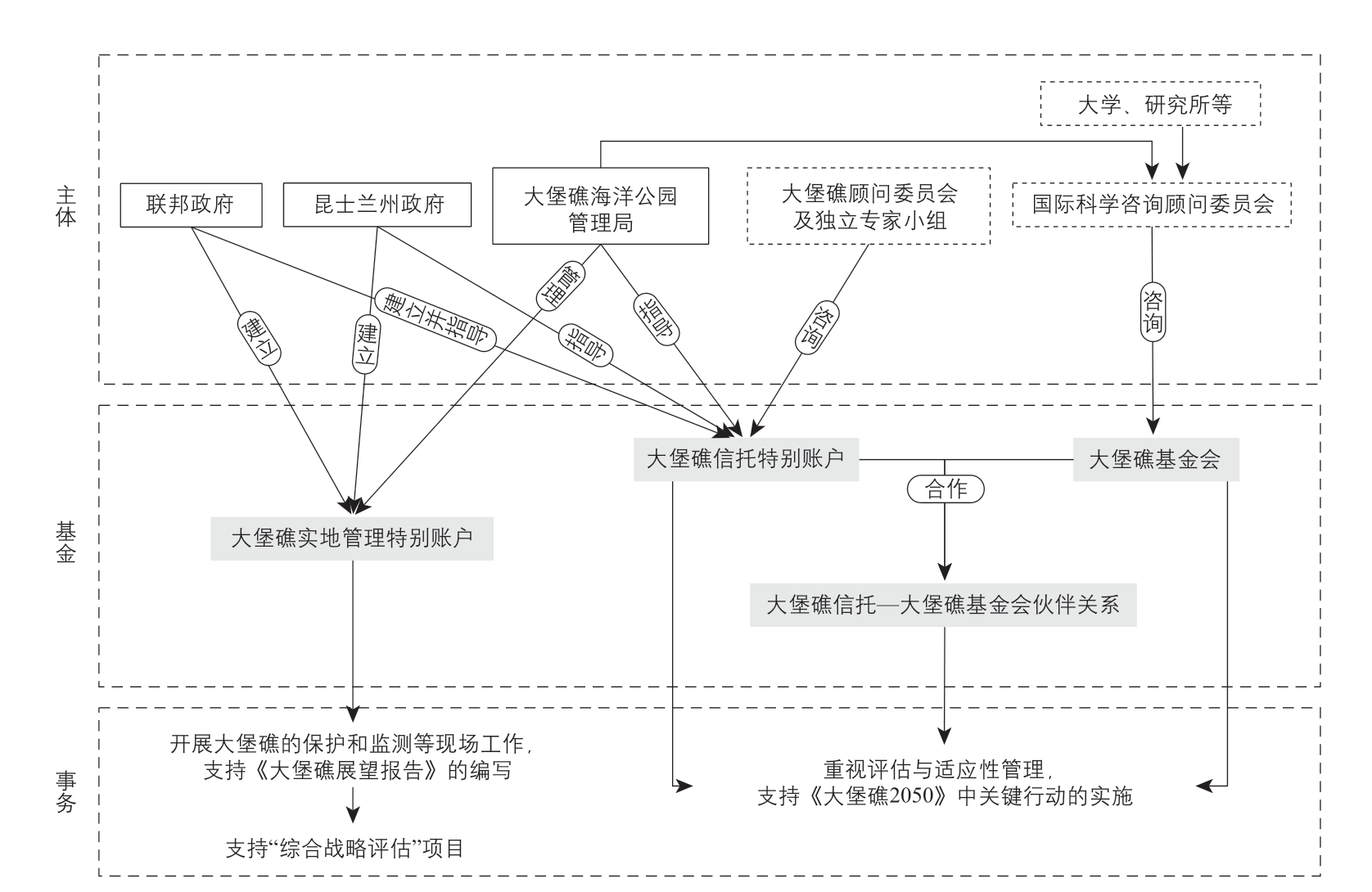

4.3 资金来源

大堡礁累积影响评估与管理项目的资金来源广泛,得到了来自政府和社会的多方面支持,还以政社合作的方式统筹资金和工作,主要涉及三个基金(图6)。

图6 大堡礁累积影响评估与管理工作资金来源

资料来源:作者根据参考文献[39,61-64]绘制

一是由澳大利亚联邦政府与昆士兰州政府各出资一半,由大堡礁海洋公园管理局统筹管理的大堡礁实地管理特别账户(the Great Barrier Reef Field Management Special Account)[39],用于大堡礁的保护和监测等现场工作,有助于及时了解环境的健康状况并跟踪变化,从而采取针对性的管理活动,并支持编写《大堡礁展望报告》[60]。

二是由澳大利亚联邦政府设立的大堡礁信托特别账户(the Reef Trust Special Account),其接受联邦政府环境能源部和大堡礁海洋公园管理局、昆士兰州政府环境和遗产保护部的联合指导,非常重视评估和适应性管理,是协助执行《大堡礁2050》的关键机制之一[61]。

三是社会独立实体大堡礁基金会(the Great Barrier Reef Foundation),这是致力于保护大堡礁的核心慈善团体,由国际科学咨询委员会(ISAC: International Scientific Advisory Committee)直接提供咨询,大堡礁海洋公园管理局为该委员会成员之一。此外,大堡礁海洋公园管理局还通过伙伴关系管委会、特定项目工作小组等方式指导基金会的工作,支持《大堡礁2050》中关键行动的实施[62-63]。

另外,大堡礁信托特别账户和大堡礁基金会还针对《大堡礁2050》专门建立了合作伙伴关系,支持开展了“大堡礁2050 综合监测和报告”等项目[64]。

5 大堡礁实践特点总结与启示

我国正在建立空间规划体系,海洋空间规划是重要组成部分。我国海洋资源丰富,向海发展和海陆统筹趋势增强,对海洋可持续发展提出更高的挑战。累积影响评估与管理在澳大利亚大堡礁的应用经验,为我国探索空间评价与国土空间规划实现路径、理解人海关系、优化海洋生态空间提供了参考,对于我国海洋空间规划的制定和管理具有借鉴意义。

累积影响评估与管理的理解方式与操作工具在不断发展和完善,但现有过程和框架中仍有缺陷[65],因此本节也同样反思当前累积影响评估与管理的技术和实践困境,并对我国海洋空间规划的编制和管理提出建议。

5.1 机制:政府间、政府与社会协作共治,明确合作规则与各自任务

针对大堡礁的保护、规划、累积影响评估与管理,政府间、政府与社会间长期开展合作。在事权方面,为保障合作的有效进行,通过法定效力文件、联合声明或协议、管理项目、成立组织等明确合作形式与各自任务。在资金方面,政府间设立“特别账户”、政社间通过基金伙伴关系,保障并规范了大堡礁地区开展累积影响评估与管理的资金来源和使用方式。

我国的陆域空间类规划(例如总体规划)中多数已经有公众参与的部分,但实际参与实施和管理的程度还不够深入。海洋功能区划作为我国海洋空间规划的主要类型,制定和管理由政府主导,采用“行政指令实施”[66]。根据已有的海洋功能区划编制文件和报道,政府和专家在其中起到关键作用,公众参与多停留在资料收集、听证会、材料公示层面,利益相关者并未实质性参与规划的编制和实施管理环节[66]。同时,法规和组织机构缺失,资金主要来源于财政拨款,缺少社会融资等也是我国海洋空间规划中各利益方参与合作程度弱的原因之一。

由于海洋空间存在分层次管理、规划内容类型多样、系统多元复杂,海洋空间规划涉及多主体的共同参与,应加强政府间、政府与社会组织间的合作治理。海洋空间规划的制定、实施与管理需要正式和透明的治理结构,包含完整的信息整理、规划和实施、监督等过程。由于空间管辖范围的分离与重合,可成立依附于政府部门的专门的评估统筹和治理机构,类比大堡礁海洋公园管理局,统筹对海洋空间复杂系统的累积影响评估与管理工作。

规划、实施和管理的过程不仅需要跨部门、多利益主体(社区、行业参与者和其他利益集团)的参与,更要通过制定具有法律效力的文件、联合声明和协议,成立管理项目或组织等形式,明确合作主体的参与形式与工作任务,规范合作程序,明确资金来源与使用标准、扩大社会融资。通过制定适当、有效、明确的规则,保证合作主体参与海洋空间规划和实施管理的实质性环节,由当前的公众参与向“政府—社会”的合作治理模式转型。

5.2 方法:整合利用已有方法和工具,明确评估的局限性

大堡礁的累积影响评估与管理实践中综合运用评估方法与工具。一是整合现有工具,用综合系统的思维对现有方法和工具进行创新应用;二是综合考虑各项要素之间的因果机制。例如第3.2 节所述,通过模型法将定量、定性和统计等不同的建模方法结合建立综合的体系,阐述要素间因果机制,加强对生物栖息地、社区效益、遗产等生态、社会经济系统的理解、预测和干预;识别关键价值的状态、风险和管理效果,通过DPSIR 框架梳理驱动因素、影响、压力、状态、响应之间的因果关系。

累积影响评估能“帮助制定更好的管理决策”[67],但由于当前对复杂系统的科学理解不够深入[12],“不能保证评估结论和决策是完美的”[67],在大堡礁实践中具有一定局限性,主要表现为系统阈值① 在大堡礁累积影响评估与管理中,阈值指的是维持系统可持续发展的关键价值状态的临界值。难以判断、评估判断标准不一致等。

其一,系统阈值设定存在局限性。累积影响评估与管理过程需要设置阈值以判断系统是否可持续,设置合理的阈值将有针对性地进行各类影响的风险评估,帮助制定合理的管理措施[54]。在大堡礁的实践中,物理环境阈值(例如空气、土壤等)容易获得,但生物和社会价值方面的阈值(例如生态系统、社会发展等)不易推断[14]。由于累积影响评估中存在反馈机制,阈值随系统的波动而不断调节变化[68],难以先验得知[69]。阈值的不确定导致累积影响评估过程存在一定的主观性和局限性[70]。其二,不同机构之间的评估结论存在冲突。例如:大堡礁海洋公园管理局将“严重”且“几乎不可能”的事件风险等级评定为“中”[54];而昆士兰州政府在相同情况下作出的风险等级判断为“低”[23]。风险等级将直接决定面对同一事件的应对措施,管理局与昆士兰州政府的判断产生分歧,直接影响了二者的行动方案,在实施中产生了部分冲突。

我国目前针对海洋空间规划的评估工作多集中在规划编制之前,对实施评估的关注度不足,且评估方法与工具对海陆复杂系统要素间关联性影响和累积影响考虑不足。为方便我国未来针对海洋开展累积影响评估与管理工作,建议将现有方法和工具进行整合,通过综合性、系统性思维创新方法,将自然、社会经济要素影响、累积影响等定性、定量、统计模型整合,厘清复杂系统中的因果机制。

针对大堡礁实践中存在的系统阈值判断问题,应进一步提高对海洋复杂系统的科学认识,在评估与管理,以及向社会各利益主体说明评估和管理内容时,需明确并传递评估和管理的局限性。针对大堡礁实践中存在的评估判断标准不一致的问题,我国正在建构的空间规划体系强调对自然资源的统筹管理,海陆资源在自然资源部门统一管理下便于协调,能够减少或避免评估结论冲突的情况。

5.3 对象:注重自然、经济、社会的多元评价

在澳大利亚《环境保护与生物多样性保护法》和《大堡礁海洋公园法》中,“环境”指“生态系统及其组成部分,包括人类与社区、自然和物质资源、遗产价值,以及上述领域的社会、经济和文化方面的问题”[54]。在大堡礁累积影响评估与管理过程中,充分体现了对这一定义的理解,对于关键价值的界定,除了生物多样性等自然要素,还考虑了社区、遗产、产业等社会经济和文化要素,注重多元评价与管控。

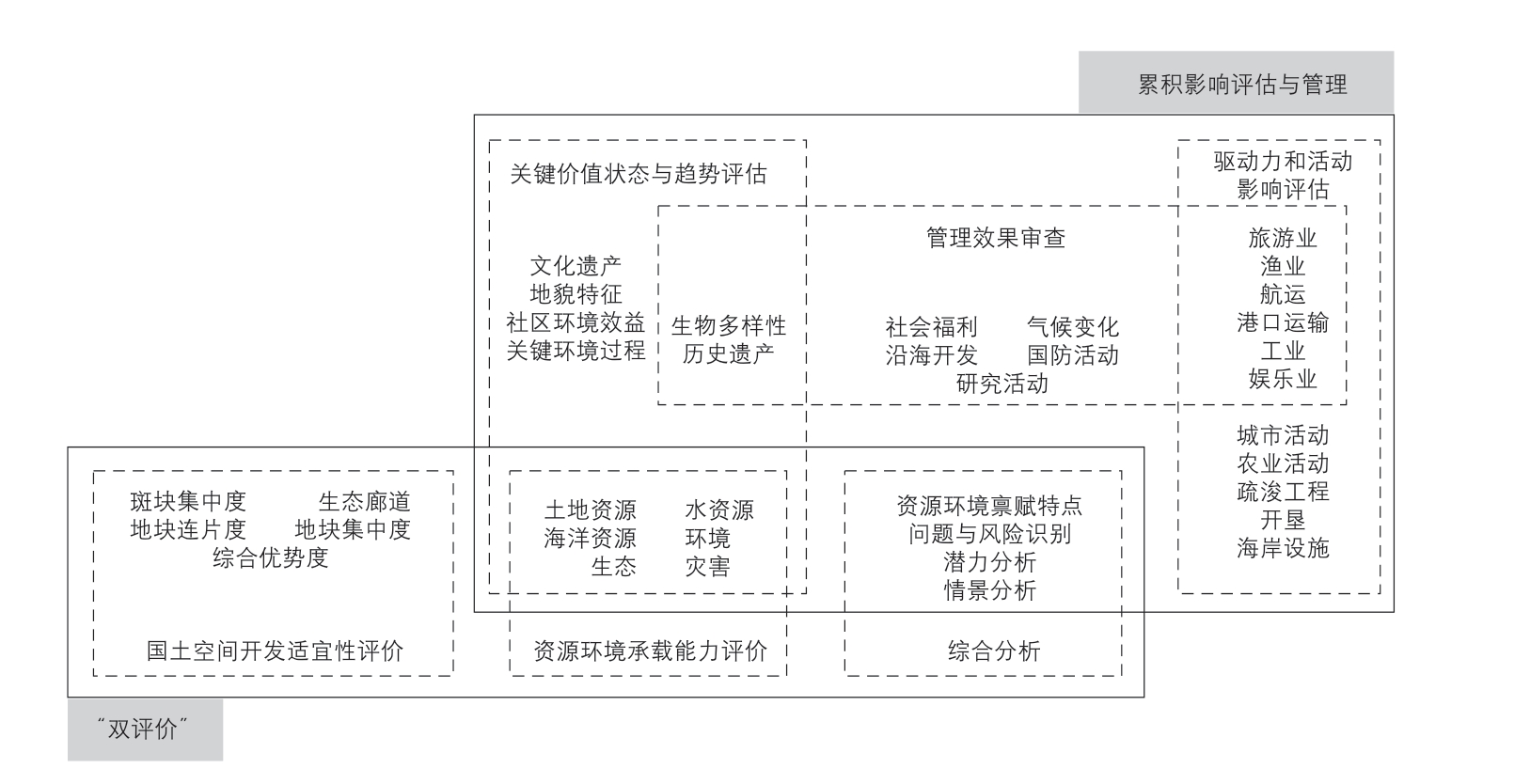

在我国,空间规划改革正推动“双评价”(资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价)成为开展空间规划工作的基础。“双评价”的主要评价对象包括土地、水、海洋、环境、生态、灾害等自然要素。与大堡礁累积影响评估内容相比,“双评价”中文化、社会等内容仅作为情景分析环节的参考因素,缺少定量评价,未被直接纳入评价范畴(图7)。

图7 我国“双评价”与大堡礁累积影响评估内容对比

资料来源:作者根据《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南(试行)》和参考文献[22-24,38,54]绘制

根据累积影响评估与管理的思路,海洋空间规划面对的是多系统融合且相互影响的复杂系统,因此在我国推进海洋空间规划过程中,应当增加社区效益、遗产、产业发展等要素,将评价对象拓展到社会、经济、文化等多系统、多领域,讨论地区的综合状态,重视自然气候变化、人类活动、城市建设等对地区的累积影响。

5.4 过程:循环评估与适应性管理

累积影响评估与管理方法的优势在于将动态评估与适应性管理的理念应用于界定、评估、管理的全过程。累积影响评估与管理的对象是动态变化的,方法本身是分阶段、持续的过程。在实践中,应避免让累积影响评估成为项目前期评估的“一次性步骤”(one-time step)[71],以致无法在项目实施和管理过程中持续发挥作用。在大堡礁累积影响评估与管理的过程中,采用了“界定—评估—管理”的循环评估与适应性管理模式。全面评估大堡礁各关键价值及所受影响的最新状态,是管理大堡礁复杂系统并作出正确反馈的基础,循环评估与适应性管理也使信息共享、社区参与、理解并运用新信息主导实践等成为可能。

我国空间类规划的实施评估于2008 年正式列入《城乡规划法》后在全国广泛开展,强调评估框架系统性和内容全面性。但其缺乏针对性,对实施过程关注不足,评估结论的反馈渠道低效[72],未能有效体现出规划事实与评估过程的动态特征① 1977 年12 月的《马丘比丘宪章》提出“区域与城市规划是动态的过程……应当能适应物质和文化的不断变化”。[73]。2017 年至今,国家海洋信息中心逐步建立了海洋空间规划管控平台,包含了对海洋主体功能区的监测和实施评估,帮助管理者及时发现问题[74]。建议进一步增加循环评估环节,提高海洋空间规划管控的动态适应性:在实施反馈阶段突出适应性管理在海洋空间规划中的应用,将规划与管理措施纳入新一轮累积影响管理评估中,调整界定新一轮评估的时间、空间范围。通过对区域或项目进行持续监控,根据新的信息和进展循环评估,完善行动计划与管理措施。

感谢匿名评审专家和编辑对本文提出建设性修改意见!

[1] IOC: Intergovernmental Oceanographic Commission. 2nd International Conference on Marine/Maritime Spatial Planning[R]. 2017.

[2] 狄乾斌, 韩旭. 国土空间规划视角下海洋空间规划研究综述与展望[J].中国海洋大学学报(社会科学版), 2019(5): 59-68.

[3] 岳奇, 朱庆林, 刘楠楠, 等. 我国海洋功能区域的回顾性评价和新一轮编制建议[J]. 海洋开发与管理, 2019, 36(2): 5-9.

[4] 冷疏影, 朱晟君, 李薇, 等. 从“空间”视角看海洋科学综合发展新趋势[J]. 科学通报, 2018, 63(31): 15-31.

[5] 黄小露, 王权明, 李方, 等. 美国东北部海洋空间规划简介及对我国的借鉴[J]. 海洋开发与管理, 2019, 36(9): 3-9.

[6] KELLY C, GRAY L, SHUCKSMITH R, et al. Review and evaluation of marine spatial planning in the Shetland Islands[J]. Marine policy, 2014,46(2): 152-160.

[7] 张翼飞, 马学广. 海洋空间规划的实现及其研究动态[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2017, 34(3): 17-26.

[8] 王江涛. 我国海洋空间规划的“多规合一”对策[J]. 城市规划, 2018,42(4): 24-27.

[9] AGARDY T, SCIARA G, CHRISTIE P. Mind the gap: addressing the shortcomings of marine protected areas through large scale marine spatial planning[J]. Marine policy, 2011, 35(2): 226-232.

[10] 许莉. 国外海洋空间规划编制技术方法对海洋功能区划的启示[J]. 海洋开发与管理, 2015, 32(9): 28-31.

[11] KATSANEVAKIS S, STELZENMULLER V, SOUTH A, et al. Ecosystembased marine spatial management: review of concepts, policies, tools, and critical issues[J]. Ocean & coastal management, 2011, 54(11): 807-820.

[12] CANTER L, ROSS B. State of practice of cumulative effects assessment and management: the good, the bad and the ugly[J]. Impact assessment and project appraisal, 2010, 28(4): 261-268.

[13] Council on Environmental Quality. Statements on proposed federal actions affecting the environment[J]. Federal register, 1971(36): 79.

[14] DUINKER P N, BURBIDGE E L, BOARDLEY S R, et al. Scientific dimensions of cumulative effects assessment: toward improvements in guidance for practice[J]. Environmental reviews, 2013, 21(1): 40-52.

[15] HEGMANN, G, COCKLIN C, CREASEY R, et al. Cumulative effects assessment practitioner’s guide[M]. Quebec: Canadian Environmental Assessment Agency, 1999.

[16] FRANKS D M, BRERETON D, MORAN C J. Managing the cumulative impacts of coal mining on regional communities and environments in Australia[J]. Impact assessment and project appraisal, 2010, 28(4): 299-312.

[17] CONNELLY R B. Canadian and international EIA frameworks as they apply to cumulative effects[J]. Environmental impact assessment review,2011, 31(5): 453-456.

[18] GBRMPA: Great Barrier Reef Marine Park Authority. Great Barrier Reef Outlook Report 2014[R]. 2014.

[19] E-CFR (Electronic Code of Federal Regulations). Cumulative impacts[EB/OL]. [2020-09-18]. https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=24f39e9ac626a05998e6112c224514be&ty=HTML&h=L&mc=true&r=SEC TION&n=se32.4.651_116.

[20] GUNN J, NOBLE B F. Conceptual and methodological challenges to integrating SEA and cumulative effects assessment[J]. Environmental impact assessment review, 2011, 31(2): 154-160.

[21] SWOR T, CANTER L. Promoting environmental sustainability via an expert elicitation process[J]. Environmental impact assessment review, 2011, 31(5):506-514.

[22] GBRMPA. Great Barrier Reef Outlook Report 2019[R]. 2019.

[23] Queensland Government Department of State Development, Infrastructure and Planning. Great Barrier Reef Coastal Zone strategic assessment[R]. 2014.

[24] Commonwealth of Australia. Reef 2050 long-term sustainability plan(2018)[R]. 2018.

[25] GBRMPA. Press release of Emerald Agreement[R]. 1979.

[26] GBRMPA. Michaelmas management plan[R]. 1986.

[27] GBRMPA. The Great Barrier Reef: keeping it great: a 25 year strategic plan for the Great Barrier Reef World Heritage Area 1994-2019[R]. 1994.

[28] GBRMPA. Whitsundays Plan of Management for public views[R]. 1997.

[29] GBRMPA. Eye on the Reef training manual[R]. 2011.

[30] GBRMPA. Historical Upolu Cay reef site plan[R]. 2001.

[31] GBRPMA. Zoning plan for the Great Barrier Reef: regulatory impact statement[R]. 2003.

[32] Reef Water Quality Protection Plan Secretariat. Reef water quality protection plan: for catchments adjacent to the Great Barrier Reef World Heritage Area [R].2003.

[33] GBRMPA. Great Barrier Reef Marine Park zoning plan[R]. 2004.

[34] GBRMPA. Great Barrier Reef Marine Park heritage strategy[R]. 2005.

[35] GBRMPA. Traditional use of marine resources agreements[EB/OL]. [2020-03-12]. http://www.gbrmpa.gov.au/our-partners/traditional-owners/traditional-use-of-marine-resources-agreements.

[36] GBRMPA. Site management arrangements Fitzroy Reef[R]. 2006.

[37] GBRMPA, Australian Greenhouse Office. Climate change and the Great Barrier Reef: a vulnerability assessment[R]. 2007.

[38] GBRMPA. Great Barrier Reef outlook report 2009[R]. 2009.

[39] Commonwealth of Australia, State of Queensland. Great Barrier Reef intergovernmental agreement (2015)[R]. 2015.

[40] GBRMPA. GBR climate change adaptation strategy and action plan[R].2012.

[41] GBRMPA. Biodiversity conservation strategy[R]. 2013.

[42] GBRMPA. Net benefit policy[R]. 2018.

[43] GBRMPA. Cumulative impact management policy[R]. 2018.

[44] GBRMPA. Reef 2050 integrated monitoring and reporting program[EB/OL]. [2020-03-12]. http://www.gbrmpa.gov.au/our-work/reef-strategies/reefintegrated-monitoring-and-reporting-program.

[45] Department of Agriculture, Water and the Environment. Reef 2050 Plan investment baseline[R]. 2015.

[46] Department of Agriculture, Water and the Environment. Reef 2050 Plan investment framework[R]. 2015.

[47] GBRMPA. Reef Guardians grants guidelines[R]. 2017.

[48] The Nature Conservancy. RBM in Practice[EB/OL]. [2020-03-12]. http://reefresilience.org/resilience/resilience-based-management/rbm-in-practice/.

[49] GBRMPA. Great Barrier Reef blueprint for resilience[R]. 2017.

[50] GBRMPA. DRAFT policy on Great Barrier Reef interventions[R]. 2020.

[51] GBRMPA. Managing cumulative impacts and achieving no net loss and net benefit outcomes for the Great Barrier Reef–a review of current understanding and application for management[R]. 2017.

[52] GBRMPA. Great Barrier Reef Region strategic assessment: program report[R]. 2014.

[53] Queensland Government Department of State Development, Infrastructure and Planning. Great Barrier Reef coastal zone strategic assessment program report[R]. 2014.

[54] GBRMPA. Great Barrier Reef Region strategic assessment: strategic assessment report[R]. 2014.

[55] SKM: Sinclair Knight Merz. Great Barrier Reef Region strategic assessment:independent review report[R]. 2014.

[56] SKM: Sinclair Knight Merz. Great Barrier Reef Coastal Zone strategic assessment: independent review report[R]. 2013.

[57] Commonwealth of Australia. Reef 2050 long-term sustainability plan (2015)[R].2015.

[58] GBRMPA. Informing the outlook for Great Barrier Reef coastal ecosystems[R].2012.

[59] Hockings M. Evaluating effectiveness: a framework for assessing management effectiveness of protected areas[M]. IUCN, 2006.

[60] GBRMPA. Reef joint field management program: annual report 2018-2019[R]. 2019.

[61] Department of Agriculture, Water and the Environment. The Reef Trust[EB/OL]. [2020-05-15]. https://www.environment.gov.au/marine/gbr/reef-trust.

[62] Great Barrier Reef Foundation. Governance[EB/OL]. [2020-05-15]. https://www.barrierreef.org/what-we-do/about-us/governance.

[63] GBRMPA. Great Barrier Reef Foundation[EB/OL]. [2020-05-15]. http://www.gbrmpa.gov.au/our-partners/great-barrier-reef-foundation.

[64] Department of Agriculture, Water and the Environment. Reef Trust-Great Barrier Reef foundation partnership grant guidelines[R]. 2018.

[65] PARKES M W, JOHNSON C J, HALSETH G R, et al. An imperative for change: towards an integrative understanding[M] // The integration imperative. Springer, Cham, 2016: 193-215.

[66] 纪盛. 海洋空间规划中利益相关者均衡机制研究[D]. 青岛:中国海洋大学, 2015.

[67] CEQ. Considering cumulative effects under the National Environmental Policy Act[R]. 1997.

[68] FOLKE C, CARPENTER S, WALKER B, et al. Regime shifts, resilience,and biodiversity in ecosystem management[J]. Annual review of ecology evolution and systematics, 2004, 35: 557-581.

[69] SCHEFFER M, BASCOMPTE J, BROCK W A, et al. Early-warning signals for critical transitions[J]. Nature, 2009, 461(7260): 53-59.

[70] EPA. Consideration of cumulative impacts in EPA review of NEPA documents[R]. 1999.

[71] GILLINGHAM M P, JOHNSON C J. Cumulative impacts and environmental values[M] // The integration imperative. Springer, Cham,2016: 49-82.

[72] 何玲聪. 基于动态维护的城市总体规划实施评估方法和机制研究[J].规划师, 2013, 29(6): 18-23.

[73] CIAM. The Charter of Machu Picchu[J]. Journal of architectural research,1979, 7(2): 5-9.

[74] 王红涛. 海洋空间规划管控平台建设的总结思考[J]. 海洋信息, 2019,34(3): 59-64.