奥地利首都维也纳在多次全球最宜居城市评选中位列榜首① 经济人智库(Economist Intelligence Unit)举办的全球宜居城市调查,按照5 个类别(稳定性、医疗保健、文化与环境、教育、基础设施)中的30 个因素对全球140 个城市进行了排名,维也纳在2018—2019 年连续两年位列该调查榜首,成为全球最宜居城市;同时在人力资源咨询公司美世(Mercer)举办的全球宜居城市调查中,维也纳在2010—2019 年连续10 年被评为“全球最宜居城市”。,其中良好的城市绿地环境和公众对城市的决策形成的空间共治氛围是其成功的关键。维也纳今日充满活力的城市绿地与积极的公众参与,源于20 世纪后期对传统“由上至下”规划模式的反思,在以叶朋广场(Yppenplatz)为代表的“城市软更新”(Sanften Stadterneuerung)② 维也纳从1970 年代开始实行“城市软更新”活动,目的是以存量更新为原则,鼓励居民同政府一起策划并推进城市更新活动。其中,更新项目从最初老旧住房改造拓展到城市公共环境改善等领域。中,“自下而上”的草根活动与多元主体的配合,改变了二战后传统规划无法推进的消极公共空间,开启了维也纳协作规划(collaborative planning)实践的步伐[1-2]。维也纳都市花园协作规划也因此而发展。相比于一般的城市绿地空间规划,都市花园规划具有形式灵活、尺度多样的特点,同时公众往往直接参与花园的建设管理,享受城市种植体验,因此公众的规划参与意愿更强[2-3]。维也纳都市花园规划秉持“共同参与花园”(Gemeinsam garteln verbindet)理念,经过多年实践,形成了较为成熟的协作规划模式,推动了维也纳市区2 000 多个都市花园的建设,打造了“邻居绿洲”(Grätzloase)(图1)与“角落花园”(Garteln um Eck)(图2)等多个项目,在美化城市环境、促进社会交流的同时,培养了多元主体协作参与城市规划的意识,推进了城市绿地空间的可持续发展。

图1 维也纳都市花园“邻居绿洲”项目

资料来源:https://www.graetzloase.at/

图2 维也纳都市花园“角落花园”项目

资料来源:https://www.gbstern.at/themen-projekte/urbanes-garteln/garteln-ums-eck/

目前我国关于绿地空间协作规划的研究仍处于起步阶段,以“协作规划”“绿地空间”为关键词在中国知网进行检索,发现较多文章仍关注协作规划理论本身,关注大尺度的区域绿地协作规划运用的文章仅有1 篇,同时关于如何实现多元主体协作的研究也较少。鉴于此,本文以维也纳都市花园为例,通过实际走访和对相关部门、各参与主体的调查访谈,分析协作规划影响下都市花园的主要特征,解析其基于多元主体的协作规划实施机制,以此为我国城市绿地空间规划建设中多元主体的协调和协作式规划的开展等提供建议。

1 绿地空间协作规划理论

城市绿地空间作为社会网络、集体记忆、公众生活的载体,具有广泛的使用性,一向是“政府—公众”关系的角力点。政府与公众分别影响绿地空间生成与使用的两端:一方面,政府依靠自身的权力和资本,掌握绿地空间设计与布局的绝对话语权[4-5];另一方面,传统的绿地空间规划主要采用“由上至下”的模式,以规划师为核心,公众作为空间的真正使用主体则被排除在绿地空间规划之外。城市绿地空间虽然不断被规划建设,体现公众生活的场所却不断萎缩[6],带来绿地空间实用性低、土地浪费、公众自发非正式改造等问题,加剧了政府与公众的矛盾[7]。

协作规划以共识(consensus-based)而不是专家驱动(expert-driven)[8]为落脚点,能较好地协调城市绿地空间中多方主体存在的矛盾。该理论源自哈贝马斯(Habermas)的“理性协商”(communicative rationality)思想和吉登斯(Giddens)的“结构化理论”(theory of structuration),在希利(Healey)等规划理论学者的发展下逐渐形成。协作规划认为空间的设计与使用应该是不同利益者协商的过程[9-15],且不同利益者应在同等授权和充分知情的协商环境中才能达成相互理解与共识,从而形成有效、理性的协议[15-18]。

因此,城市绿地空间协作规划侧重引导公众将“生活世界”(life world)的空间使用经验与政府“结构世界”(system world)的权利进行广泛的协作[19],协作过程覆盖多元主体,通常包括决策者、规划师、专家、开发商、利益相关者以及公众等。通过论证(argumentation)、分析(analysis)与评判(assessment)等形式开展街头调查、集体审议等具体活动来达成规划共识,以期实现规划权力的重新分配。在动态的协商过程中,规划师不再是权力的传达者,而是凭借专业知识成功转型为活动组织者、协调者等。

在城市绿地空间协作规划下,绿地空间的价值和治理方式得到转变[20]。其不仅具有提供城市食物、提升生物多样性等相关生态系统服务的价值[21-22],还有促进社会融合、保障多样人群使用等社会价值[23];在治理方面也出现了社区共治、集体参与等新的政府治理方式[24],体现了协作规划多方参与、多方共赢的价值导向。绿地空间协作规划在德国柏林城市微更新、瑞士日内瓦都市花园更新、维也纳城市更新中得到运用[25],既实现了政府对于城市绿地的治理,也补充了政府对绿地空间建设所缺乏的资源(空间在地体验、专业知识、后续经营思考等),能有效实现政府对绿地空间从管控到管治的转变[25]。

2 维也纳都市花园协作规划特征

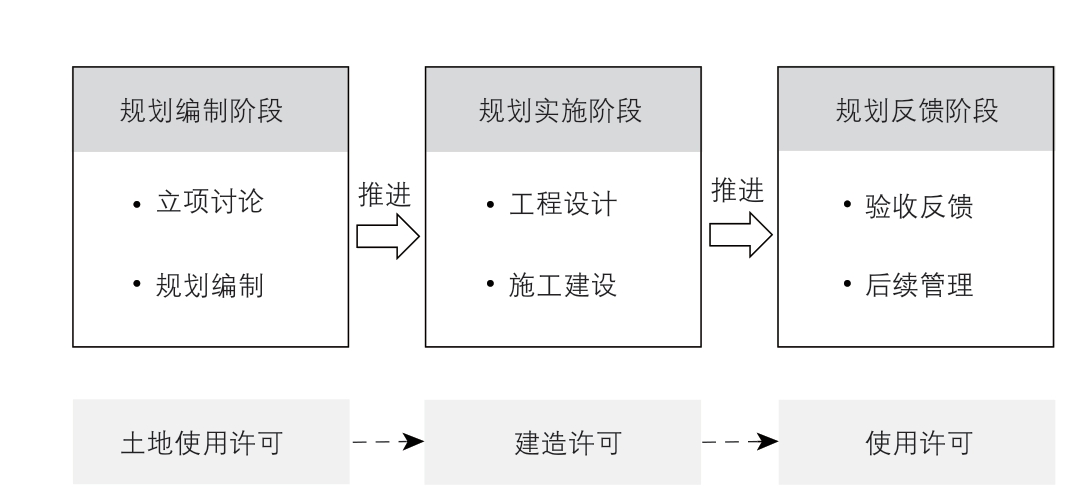

2.1 规划过程

维也纳都市花园协作规划是一种全过程覆盖式规划。根据《维也纳建设法规》① 奥地利属于联邦制国家,所辖9 个州拥有各自的法律自治权。因此本文涉及的规划法律与都市花园协作规划仅适用于维也纳市。(Bauordnung für Wien)与后续绿地空间规划法则,规划过程包括规划编制、规划实施、规划反馈三个阶段,每个阶段两个环节[26-31](图3)。其中规划编制阶段通过立项讨论与规划编制环节,论证项目的可实施性与必要性,以取得“土地使用许可”(Land Nutzungsgenehmigung),只有在获得土地使用许可后,项目才能进入规划实施阶段。规划实施阶段需要审核具体的工程设计规划,以取得“建造许可”(Baubewilligung)并施工建设。施工完成后的规划项目在规划反馈阶段接受验收反馈,在获得“使用许可”(Benützungsbewilligung)后方能面向公众服务,并始终在规划规定的框架中运营。维也纳都市花园协作规划的全过程覆盖,让规划在编制—实施—反馈阶段逐步有序推进,保障了规划的落地性与实施的可操作性,因此本文的实施机制研究也将覆盖规划的全过程。

图3 维也纳都市花园协作规划的三阶段、六环节

2.2 规划特征

2.2.1 多元主体参与

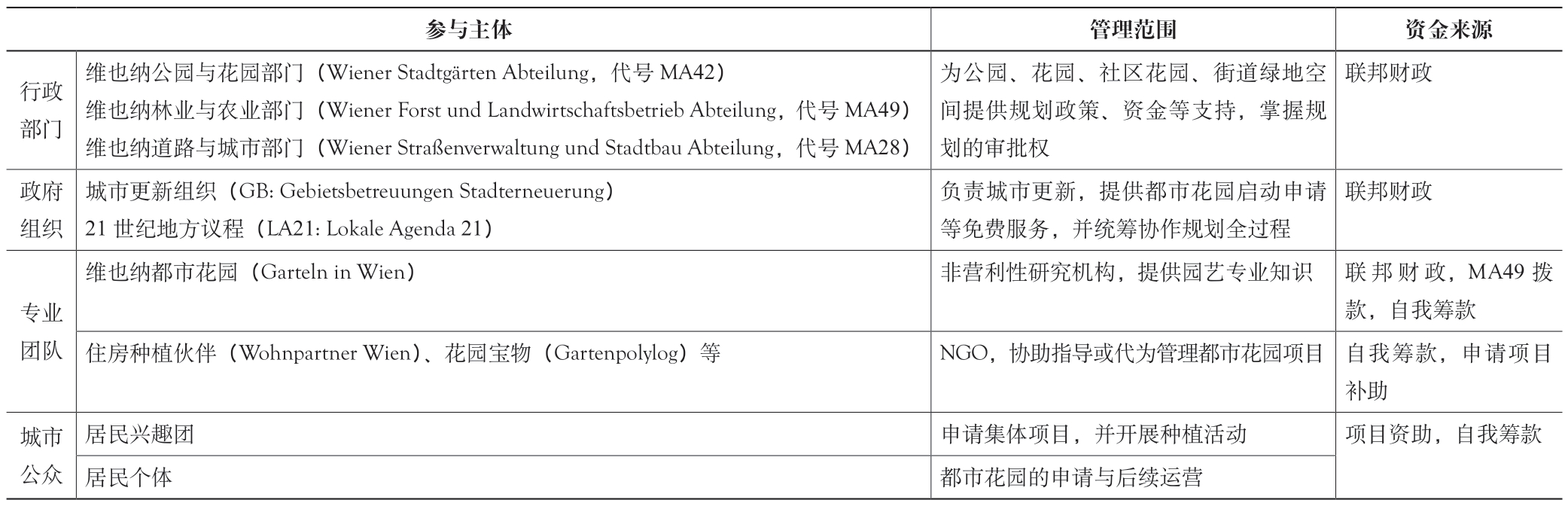

维也纳都市花园协作规划不是政府权力凌驾于其他主体的规划,而是采用多元主体相互依赖、相互配合的模式。通过实际案例的调查以及对相关部门与组织的走访,本文总结了都市花园协作规划中的多元主体,并按照其对空间的不同管理范围将其分为四类:行政部门、政府组织、专业团队、城市公众,它们都在规划中扮演着不同的重要角色[28-29](表1)。其中政府组织与专业团队共同组成“协作组织”,起到协调行政部门与城市公众的重要作用。政府组织是规划中的统筹者,由政府人员、规划师、媒体部门、志愿者等共同构成,针对都市花园提供各项咨询,并代表行政部门组织审核各项目。专业团队是规划中的技术提供方、建议者,多由科研人员、规划师、志愿者组成,为公民在都市花园规划申请与后续管理(例如种植搭配、有机植物培养方法)方面提供建议,同时也通过研究成果为行政部门提供规划指导。

表1 维也纳都市花园协作规划中的多元主体

资料来源:作者根据参考文献[28-29]与采访资料绘制

参与主体管理范围资金来源行政部门维也纳公园与花园部门(Wiener Stadtgärten Abteilung,代号MA42)维也纳林业与农业部门(Wiener Forst und Landwirtschaftsbetrieb Abteilung,代号MA49)维也纳道路与城市部门(Wiener Straßenverwaltung und Stadtbau Abteilung,代号MA28)为公园、花园、社区花园、街道绿地空间提供规划政策、资金等支持,掌握规划的审批权联邦财政政府组织城市更新组织(GB: Gebietsbetreuungen Stadterneuerung)21 世纪地方议程(LA21: Lokale Agenda 21)负责城市更新,提供都市花园启动申请等免费服务,并统筹协作规划全过程联邦财政专业团队维也纳都市花园(Garteln in Wien)非营利性研究机构,提供园艺专业知识 联邦财政,MA49 拨款,自我筹款住房种植伙伴(Wohnpartner Wien)、花园宝物(Gartenpolylog)等NGO,协助指导或代为管理都市花园项目 自我筹款,申请项目补助城市公众居民兴趣团申请集体项目,并开展种植活动项目资助,自我筹款居民个体都市花园的申请与后续运营

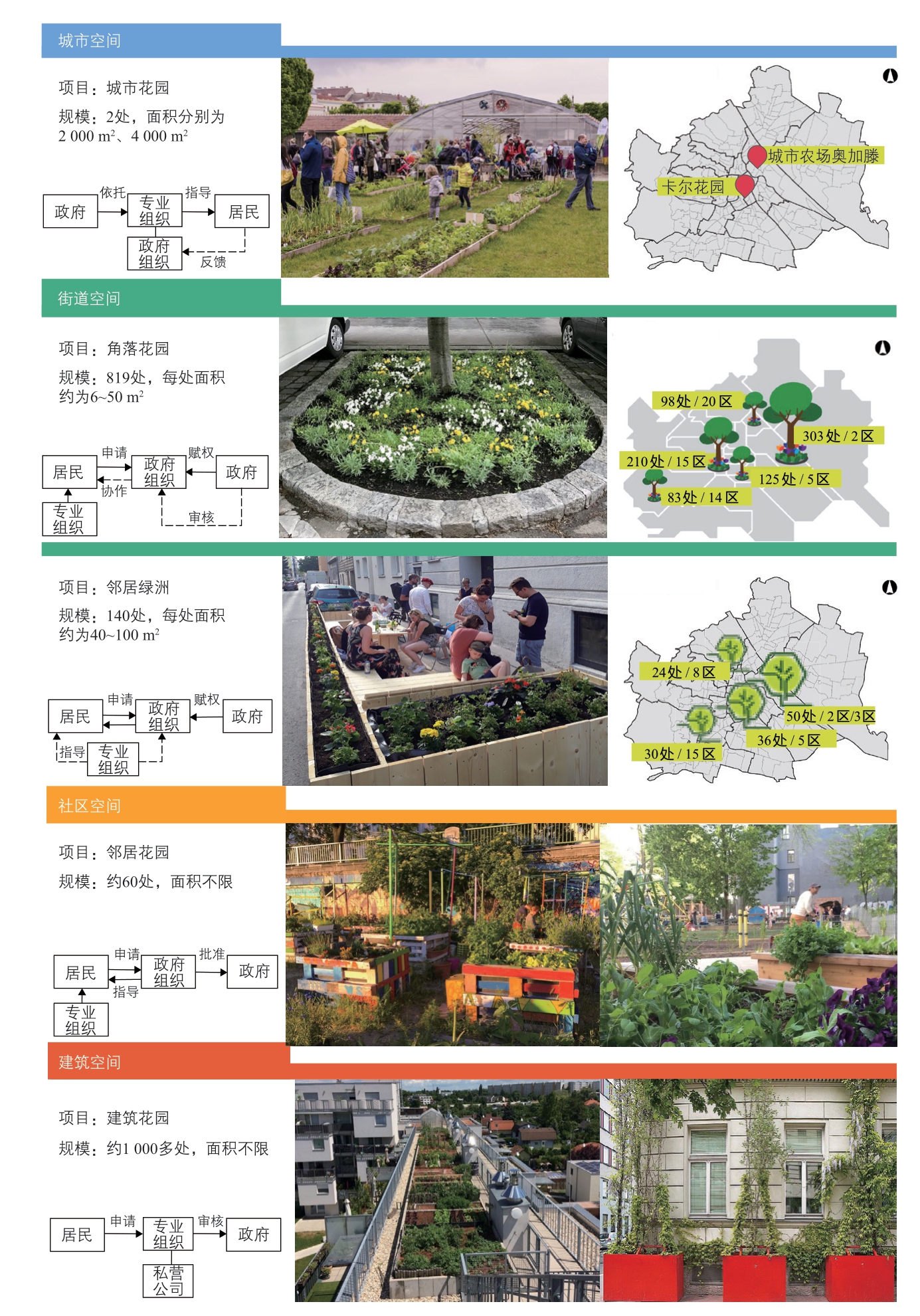

2.2.2 灵活空间使用

在不同主体的参与协作下,城市中各类型空间都得以灵活运用,产生了多样化的都市花园形式,按照空间性质可分为城市空间、街道空间、社区空间、建筑空间四大类。不同类型的空间背后,有关规划的立项、审批、管理运营等问题均由多元主体进行协商,城市公共空间的活力得到挖潜(图4)。

图4 灵活的空间使用与多元的参与主体

资料来源:作者根据MA42 提供的图片绘制

在城市空间层面,有“城市花园”(Stadt Garteln)项目。该项目由行政部门(MA42 和MA49)共同审批,由专业团队中的NGO 代为管理,在城市中心为公众免费提供参与“城市花园”的机会。同时花园内种植各种花卉、水果和蔬菜谷物,为城市农业展示和研究提供基地。

在街道空间层面,有“角落花园”和“邻居绿洲”两个项目。其中“角落花园”是利用街道绿化树木下方土地进行花园种植的项目,由行政部门(MA42)审批,政府组织(GB)具体负责空间评估并审核居民申请等活动。“邻居绿洲”是鼓励居民自主或者在专业机构帮助下发挥创意并在步行街道上安装休闲绿化装置的项目,由行政部门(MA42、MA28)审批,政府组织(GB)每年分三个季度评审居民的申请提案,居民在方案通过后可获得4 000 欧元的经济支持,负责项目的实施与运营。

在社区空间层面,有“邻里花园”(Nachbarschaftsgarten)项目,它致力于将社区内不可用公共绿地和废弃的空地空间转变为适合多年龄层共享的邻里花园。其既可以在专业组织(花园宝物等)的帮助下利用筐篮、纸箱、牛奶盒等对植物进行可移动种植,也可以在政府组织(GB、LA21)的帮助下获得资助,报政府部门审批后对整体社区空间进行重新规划,以提升居民的居住品质。

在建筑空间层面,有“建筑花园”(Bauwerksbegrünungen)项目,即根据建筑性质和空间特点,在公共建筑与私人建筑的屋顶、墙体等选择性地进行花园种植。居民可在专业机构(住房种植伙伴等)的帮助下提出申请和进行成本咨询,由政府部门批准并实施。

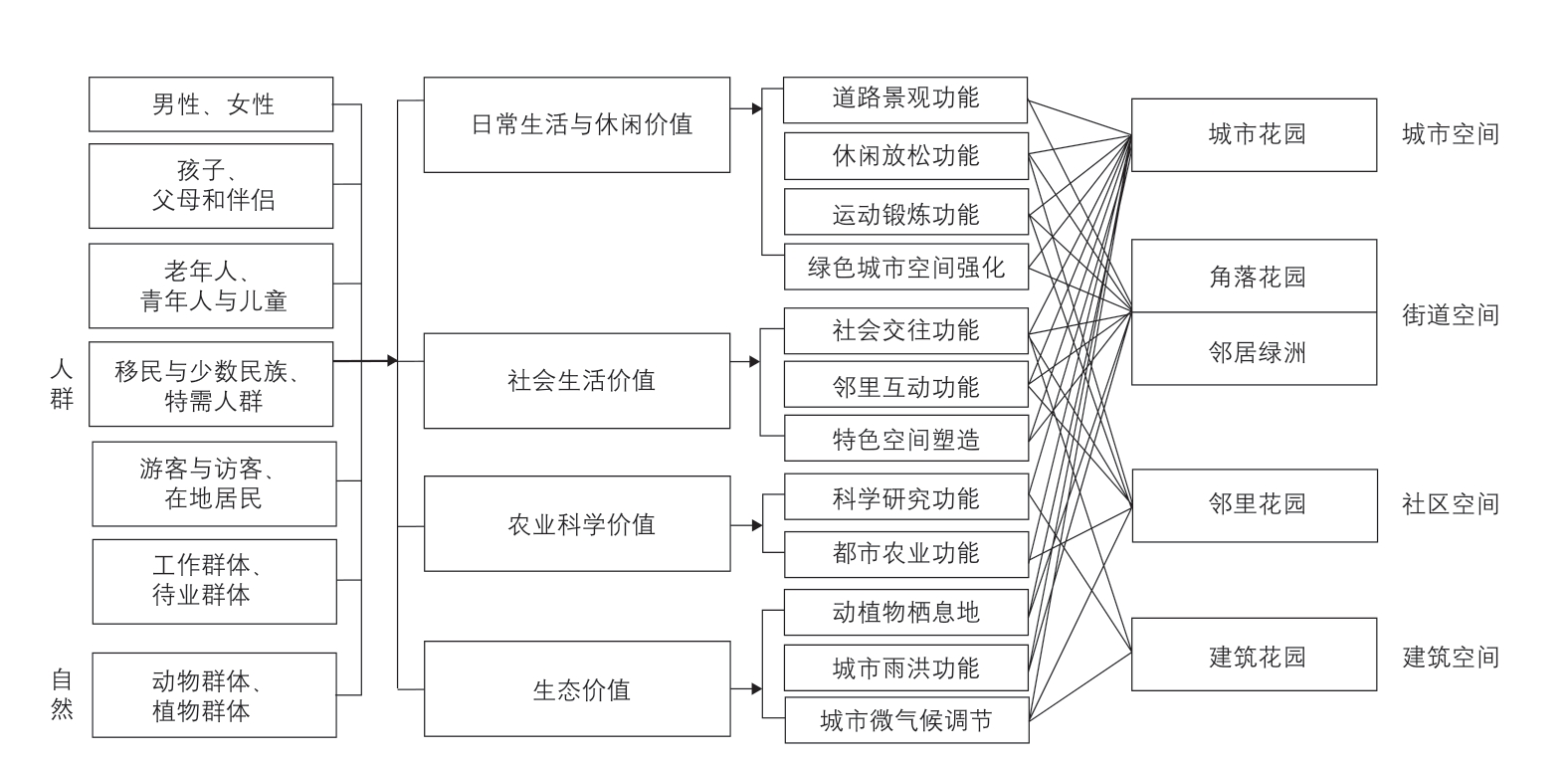

2.2.3 多样价值实现

在维也纳都市花园协作规划中,多元主体的参与以及灵活空间的使用,分别从主观性与客观性两方面为都市花园多样价值的实现提供了基础。维也纳都市花园一直秉持将绿地同教育、粮食收获、城市交流和市民集市等活动有机结合起来的理念,兼具人与自然协调的考虑。其中,人群按不同类型细分,自然按动植物综合考量,力求在满足全体日常生活要求的同时体现都市花园的休闲价值、社会生活价值、农业科学价值以及生态价值[31](图5),从而服务维也纳都市花园广泛的受众群体,实现其多元的空间价值。为体现社会生活价值,各都市花园项目全年举办各类特色活动,例如在“都市绿洲”项目中,每年举办女孩跳蚤市场、花园秋日祭、国际花园展览等活动,以形成良好的社会交往与邻里互动氛围。在农业科学价值层面,各类都市花园提供全年不同的种植科普、学校游学活动,使之成为全龄教育的科普户外园地。例如卡尔斯城市花园因靠近大学可专门为学生提供研究平台,目前学生的研究论文囊括城市土壤安全、城市生物多样性、人居心理环境等多个方面,研究成果也反过来进一步优化了花园使用。

图5 维也纳都市花园的广泛服务对象与多元空间价值

资料来源:作者根据参考文献[31]绘制

3 维也纳都市花园协作规划实施机制

3.1 多元主体全过程协作,保证规划的集体决策

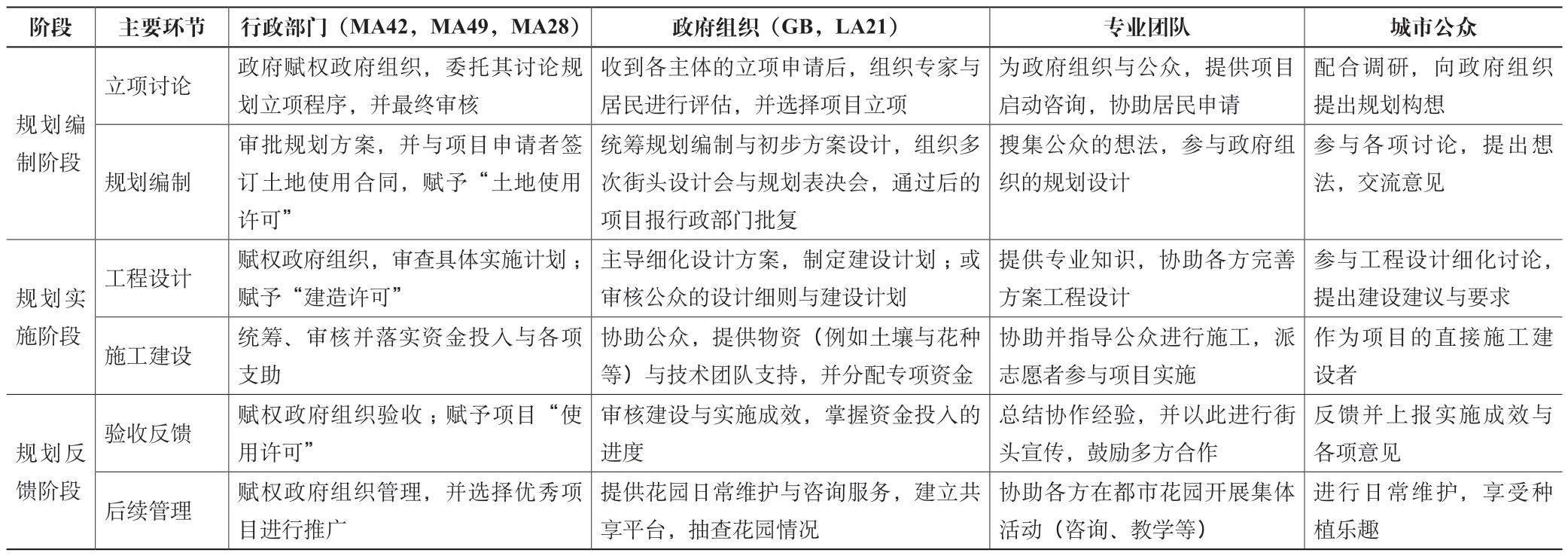

根据《维也纳建设法规》与后续绿地空间规划法则,在维也纳都市花园规划编制、实施、反馈的三个阶段、六个环节中,多元主体相互配合,各有侧重,保障了协作规划的集体决策[26-32](表2)。

表2 协作规划流程与各主体分工

资料来源:作者根据参考文献[26-27,29,31-32]绘制

阶段主要环节行政部门(MA42,MA49,MA28)政府组织(GB,LA21)专业团队城市公众规划编制阶段立项讨论政府赋权政府组织,委托其讨论规划立项程序,并最终审核收到各主体的立项申请后,组织专家与居民进行评估,并选择项目立项为政府组织与公众,提供项目启动咨询,协助居民申请配合调研,向政府组织提出规划构想规划编制审批规划方案,并与项目申请者签订土地使用合同,赋予“土地使用许可”统筹规划编制与初步方案设计,组织多次街头设计会与规划表决会,通过后的项目报行政部门批复搜集公众的想法,参与政府组织的规划设计参与各项讨论,提出想法,交流意见规划实施阶段工程设计赋权政府组织,审查具体实施计划;赋予“建造许可”主导细化设计方案,制定建设计划;或审核公众的设计细则与建设计划提供专业知识,协助各方完善方案工程设计参与工程设计细化讨论,提出建设建议与要求施工建设统筹、审核并落实资金投入与各项支助协助公众,提供物资(例如土壤与花种等)与技术团队支持,并分配专项资金协助并指导公众进行施工,派志愿者参与项目实施作为项目的直接施工建设者规划反馈阶段验收反馈赋权政府组织验收;赋予项目“使用许可”审核建设与实施成效,掌握资金投入的进度总结协作经验,并以此进行街头宣传,鼓励多方合作反馈并上报实施成效与各项意见后续管理赋权政府组织管理,并选择优秀项目进行推广提供花园日常维护与咨询服务,建立共享平台,抽查花园情况协助各方在都市花园开展集体活动(咨询、教学等)进行日常维护,享受种植乐趣

(1)规划编制阶段包括立项讨论与规划编制两个环节。其中,立项讨论环节由政府组织引导,接受各主体提出的立项申请,并通过电子邮件、调查表、现场征询会等方式,结合专家与居民意见,以符合群体利益和实现多样价值为出发点,由行政部门确定是否立项。所立的项目将进入规划编制环节,由政府组织统筹,在综合协调多方意见后形成规划方案。最终方案需要向公众展示至少8 天再进行公众裁决,由政府人员、规划师、项目所在地居民、城市公众组成的裁决会进行项目讨论。讨论的结果与各方的意见将呈报行政部门审核,通过的方案将获得“土地使用许可”,进入规划实施阶段。

(2)规划实施阶段的重点在于落实规划的想法,并提出工程设计方案。政府组织将主导方案深化,或审核公众的设计方案(例如“邻居绿洲”“邻里花园”等由居民申请的项目),城市公众与专业团队将被邀请参与讨论,在地居民的意见会成为项目审核的必备文件[32]。行政部门秉持“空间集体利益最大化”原则并结合在地居民的具体意见审核方案,项目通过审批后将收到“建造许可”,而后进入施工建设环节。政府组织将为通过的项目提供资金、物资、技术等支持,城市公众往往成为参与建设的主体① 公众作为参与建设的主体,其参与形式主要包括:自主开展建设、在专业团队帮助下建设、寻求商业公司的帮助以建设。。

(3)在规划反馈阶段,政府组织将代表行政部门验收项目,通过的项目在得到“使用许可”后面向公众开放。城市公众成为后续管理的主体,由于在规划编制、实施阶段的充分参与,都市花园的功能与建造都能满足公众的日常需求,因此在后续管理中,城市公众也能充分投入热情,并在规划规定的范围内开展各类活动。行政部门与政府组织则提供日常维护与咨询等服务。

如此多元主体在规划全过程、多环节的协作中,使各方的意见得到充分交换,既实现了政府对城市绿地空间的改造规划需要,也使多元主体的空间使用需求得到满足。

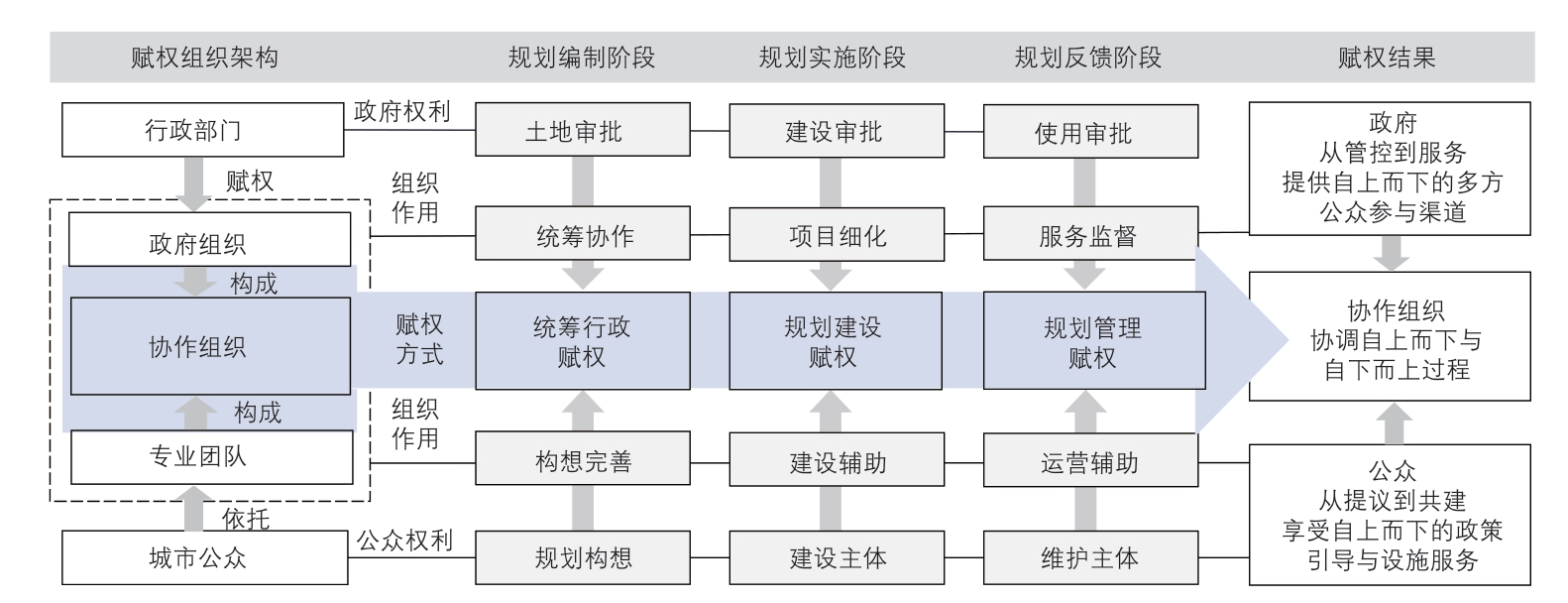

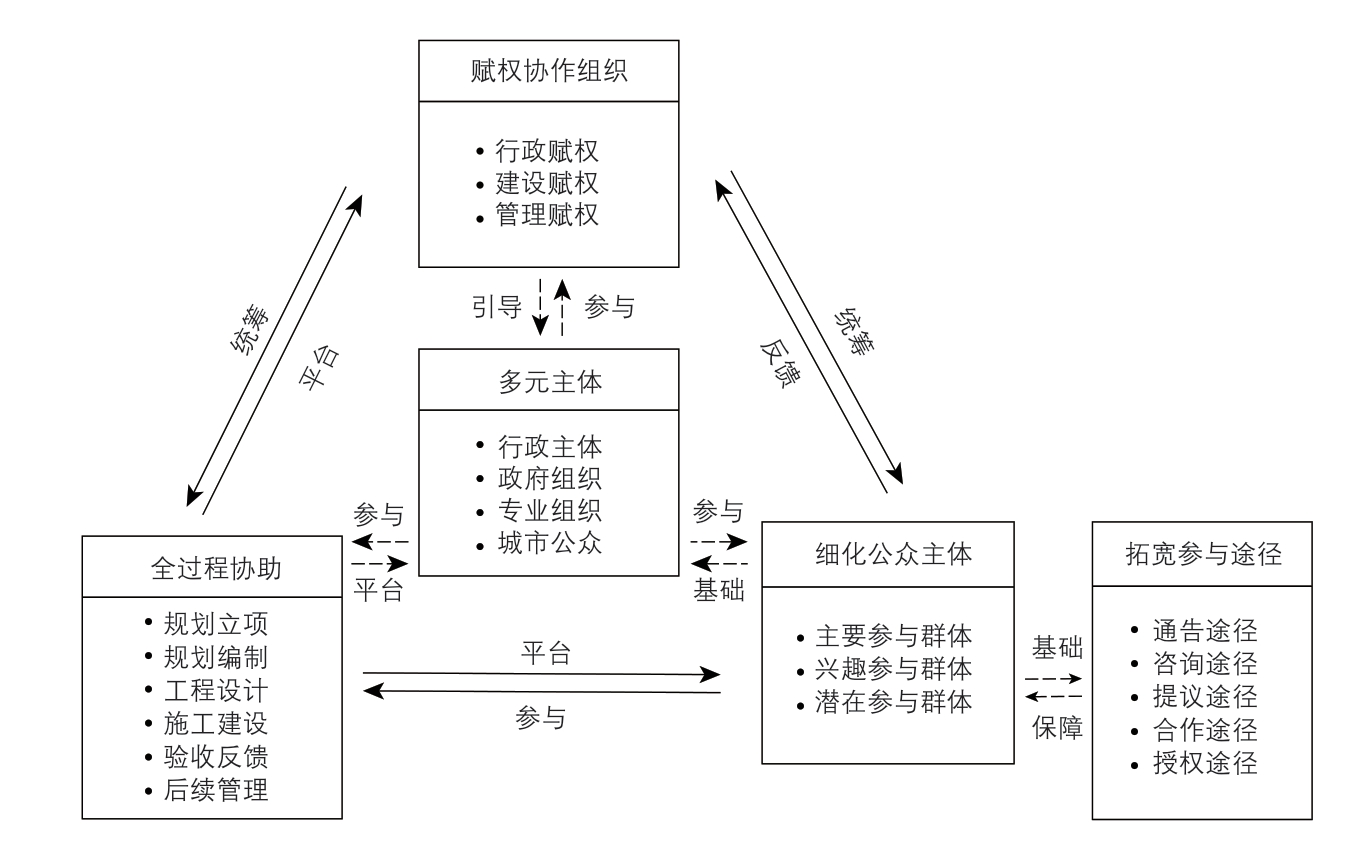

3.2 行政部门赋权协作组织,协调规划“自上而下”与“自下而上”流程

维也纳都市花园协作规划中,政府组织与专业团队凭借专业知识与实际经验,能有效弥补行政部门与城市公众对于规划项目具体操作的不足,起到“协作组织”的重要作用[26]。政府组织是规划中的统筹者,专业团队是规划中的技术提供方、建议者。行政部门赋权协作组织,以此建立起行政部门与城市公众之间的互动联系网络。

行政部门主要依靠协作组织实现规划行政赋权、规划建设赋权与规划管理赋权,而其仅有都市花园的土地审批、建筑审批、使用审批等基本权利[26-28]。其中政府组织将代为行使规划统筹、项目细化、服务监督等具体工作;专业团队会辅助政府组织开展相关调研工作。在政府组织与专业团队构成的协作组织帮助下,提供公开化、制度化的程序(例如空间改造申请、街头意见征询等)落实公民的参与,提供“自下而上”的渠道。

城市公众则主要在协作组织的帮助下不断加深对城市空间规划建设的参与,从最初提出规划构想,到成为建设主体与运营维护主体,公众的意见实现步步传达。在参与过程中,行政部门借由协作组织,仍然在决策过程、后续维护中提供一定“自上而下”的政策引导与设施服务(图6)。例如在居民的具体花园建设必须符合《维也纳花园绿地建设基本原则》(Wiener Parkleitbild)[28]等法规,但也享受政府提供的花种、有机土壤等福利以及各类培训活动。通过行政部门赋权,协作组织实则引导了协作规划,构建了沟通行政部门与城市公众的协商平台,从而实现了规划“自上而下”与“自下而上”流程的结合——行政部门从管控到管治,实现低成本且有效的空间治理模式;公众从提议到共建,实现了空间的有效利用,提升了生活品质。

图6 协作组织在规划中的作用

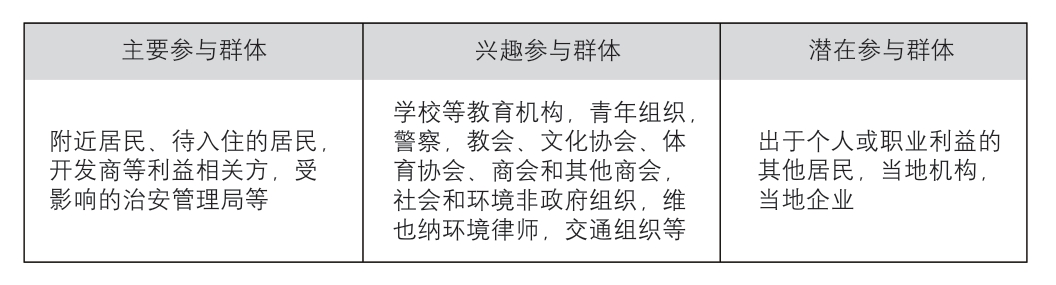

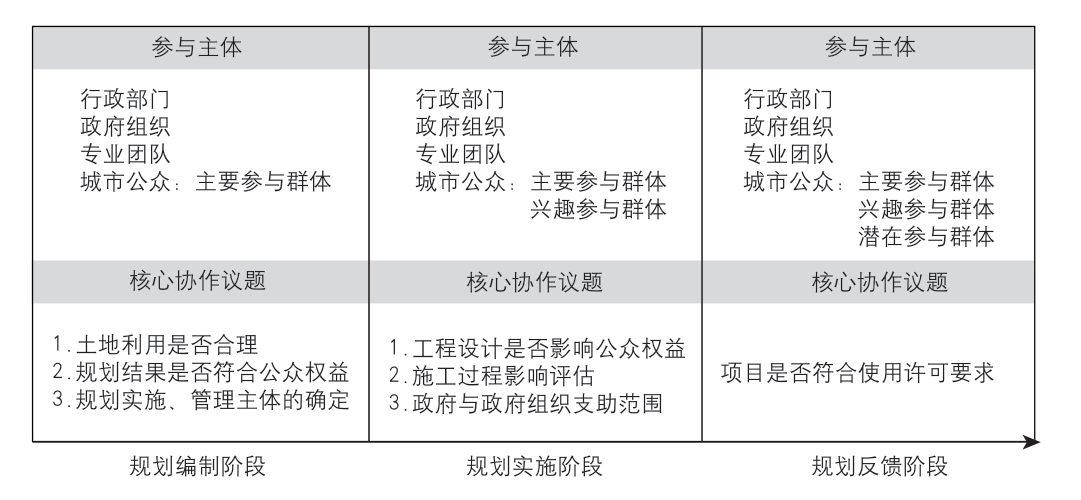

3.3 采用“洋葱圈原则”,细化城市公众协作主体并解决各阶段核心议题

在维也纳都市花园协作规划中,行政部门、政府组织、专业团队的人员及其分工较为明确。其中行政部门由政府人员构成,负责项目审批;政府组织通常由政府人员、规划师、媒体部门、志愿者等共同构成,负责项目的统筹推进;专业团队多由具有规划背景的志愿者组成,在申请、建设、维护各过程中协助城市公众。城市公众的构成主体则较为复杂,因此维也纳市出台了《协作规划参与实践》[32](Praxisbuch Partizipation),并提出“洋葱圈原则”① “洋葱圈原则”对维也纳市参与协作规划的公众进行分类,主要运用于城市开发区规划与城市绿地空间规划。(Zwiebelschalen-Prinzip)细化城市公众在协作规划中的作用,将城市公众分为主要参与群体(Hauptbetroffene)、兴趣参与群体(Interessierte)、潜在参与群体(andere zu unterscheiden)三类(图7)。在不同的规划阶段,城市公众中的不同参与群体,同政府、政府组织、专业团队一道协调不同的核心议题(图8)。主要参与群体的意见具有否决性,但当其内部意见无法统一时,例如居民之间、居民与开发商之间、治安管理局之间等意见不一致时,会将规划项目上报区议会进行审理,并按照审理结果执行。城市公众协作主体的细化便于推进各规划阶段工作,切实解决不同阶段的协作重点,保证多元主体协作的可实施性。

图7 参与协作规划的城市公众按“洋葱圈原则”进行分类

资料来源:作者根据参考文献[32]绘制

图8 城市公众在规划各阶段参与情况与核心协作议题

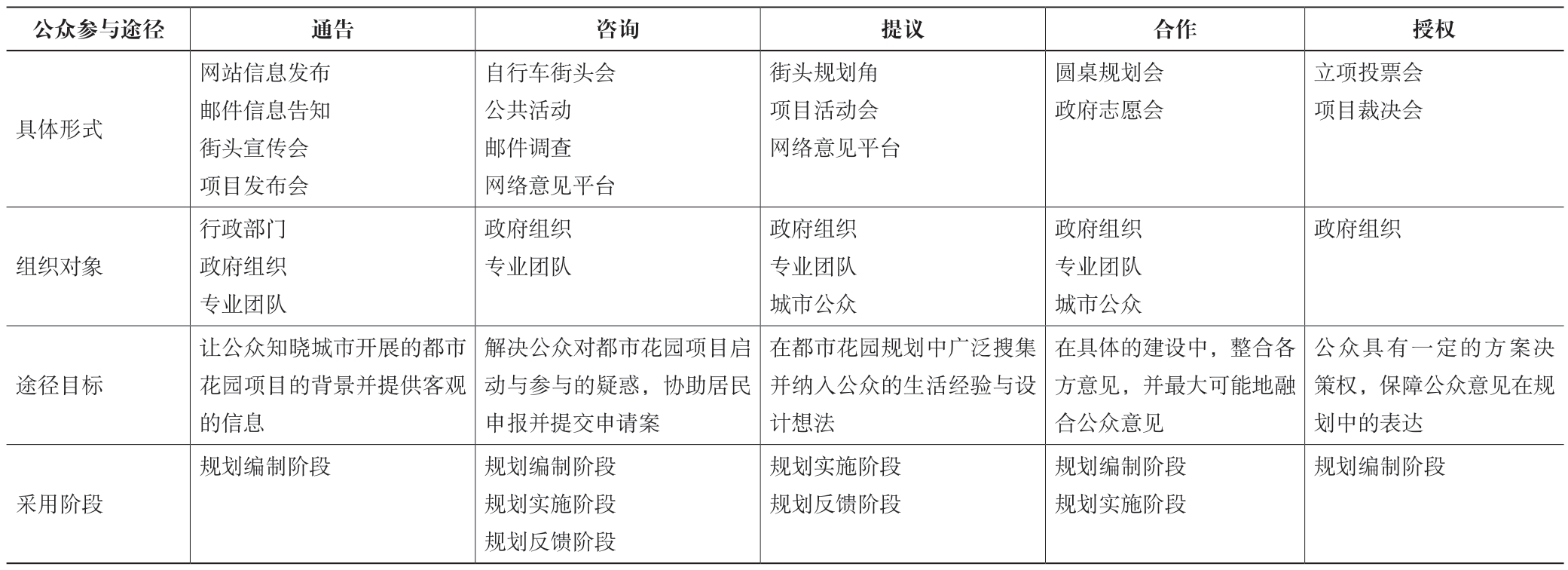

3.4 拓宽公众参与途径,保障集体信息沟通

维也纳都市花园协作规划在各过程建立了公众参与程度逐步增强的不同参与途径,包括通告、咨询、提议、合作、授权等不同形式[32]。通告与咨询途径营造充分知晓的协作前提;提议与合作途径体现纳入公众意见的协作过程;授权途径则保障了公众意见的落实。每一个参与途径都有着多样化的开展形式,服务于协作规划的三大阶段。政府组织承担了主要的活动开展工作,专业团队和城市公众中的兴趣团体也积极参与。广泛的公众参与途径和不同的活动形式能促使公众就都市花园项目达成广泛共识,从而促进规划的推进。在都市花园的运营阶段,由于公众能较好地落实各方要求,已成为城市空间的积极使用主体与维护主体(表3)。

表3 协作规划过程中广泛的公众参与途径

资料来源:作者根据参考文献[32]与采访绘制

公众参与途径通告咨询提议合作授权具体形式网站信息发布邮件信息告知街头宣传会项目发布会自行车街头会公共活动邮件调查网络意见平台街头规划角项目活动会网络意见平台圆桌规划会政府志愿会立项投票会项目裁决会组织对象行政部门政府组织专业团队政府组织专业团队政府组织专业团队城市公众政府组织专业团队城市公众政府组织途径目标让公众知晓城市开展的都市花园项目的背景并提供客观的信息解决公众对都市花园项目启动与参与的疑惑,协助居民申报并提交申请案在都市花园规划中广泛搜集并纳入公众的生活经验与设计想法在具体的建设中,整合各方意见,并最大可能地融合公众意见公众具有一定的方案决策权,保障公众意见在规划中的表达采用阶段规划编制阶段规划编制阶段规划实施阶段规划反馈阶段规划实施阶段规划反馈阶段规划编制阶段规划实施阶段规划编制阶段

在都市花园项目中,具有通告与咨询性质的街头调查和讨论会已达20 多场次。以“邻居绿洲”项目为例,2016 年至今已举办700 多次公众咨询、街头规划等活动,并形成了每年一度特有的“维也纳游戏街”(Wiener Spiel!Straße)咨询活动。活动由政府组织与专业团队(公平竞争组织[fairplay-team])主持,在选定的街道中布置都市花园活动展示台、儿童体验区、项目咨询桌等,普及都市花园的参与途径,增加公众参与都市花园协作的意愿。

3.5 小结

维也纳都市花园协作规划不仅使城市绿地空间得到积极利用,还实现了多元主体对空间的集体共治以及都市花园的持续发展。多元主体是协作规划的参与核心,在政府赋权的协作组织(政府组织与专业组织)统筹下,绿地空间背后的行政主体、公众主体都被纳入其中。同时,多元主体参与规划编制、规划实施、规划反馈的三阶段六环节,在协作组织引导下形成了“自上而下”与“自下而上”结合的协作过程。协作过程中采用的“洋葱圈原则”,细化了各阶段城市公众协作主体,并在不同阶段积极拓宽了公众的参与途径,举办从通告性质到授权性质的多项活动,保障了协作过程中公众意见的纳入,以此形成了居民生活经验与集体智慧对绿地空间的改造规划。如此,维也纳都市花园协作规划才能切实调动多元主体参与,利用城市多样的空间,服务广泛的对象和实现多样的价值(图9)。

注:→代表重点子项机制间的相互关系; 指深入解析多元主体这一核心要素与各个规划机制的关系及其扮演的重要角色。

图9 维也纳绿地空间协作规划实施机制

4 对我国城市绿地空间协作规划建设的启示

4.1 政府赋权协作组织,推动多元主体沟通协作

我国目前的绿地空间规划多由政府主导,而在绿地空间出现的居民自发、非正式改造,部分公共空间活力较差等现象,反映出原有的自上而下的规划模式已不符合发展要求。城市绿地空间中涉及的利益主体日趋复杂,需要良好的协作平台,以推动多元主体的协作过程。因此参考维也纳协作规划中的协作组织(政府组织与专业组织),建议在我国现行规划体系下,在政府部门设置具有协调机制的“多方沟通委员会”机构。其中,政府仍然掌握土地审批权与规划审核权,具体的规划协作工作则交由委员会负责。委员会的具体工作既包括在绿地空间规划编制时深入社区、街头,了解群众、开发商等意见,也包括在规划实施时邀请居民监督指导,还可以构建网络信息反馈平台,开展全规划过程的民意调查、公众信息反馈等工作。通过建立专门的多方沟通委员会,一方面能较好地调动多元主体参与空间治理的积极性,另一方面也能传达政府的空间管治理念,提供绿地空间的日常市政服务,构建起良好的中间协商平台。

4.2 拓宽居民规划参与途径,法制化公众参与程序

在我国的城市绿地空间规划中,绝大多数的公众参与止步于规划结果公示环节。因长期采用规划师主导的规划模式,公众不仅缺乏参与规划沟通的意识,同时也不了解参与规划的途径。因此在我国,作为主导规划的政府承担着较重的宣传引导责任。建议政府参考维也纳都市花园协作规划中的公众分级参与途径,多举办各类具有“通告”“咨询”等性质的活动,培养居民参与规划的意识,宣传各类参与规划的方式。在公众有了一定“空间共治”意识并掌握了参与规划的程序后,可以对城市绿地空间中范围较小、与居民利益关系较大的规划项目(例如社区花园、街角花园)进行合作试点,在规划的编制阶段采用“街头规划角”等方法纳入居民的意见。同时在规划法律层面,也可以考虑将反映公众参与的报告作为规划方案能否通过审批的重要依据。良好的公众参与能使绿地空间的价值最大化,反映多元主体的实际使用需求。

4.3 推动规划师的角色转型

在维也纳的都市花园协作规划中,规划师服务于政府组织,即规划师一方面在政府组织中统筹规划过程,审核民众的方案并提出专业意见;另一方面也承担着对多元主体的指导工作,组织各项活动,从而让多方主体理解规划的政策含义,推动共识过程。规划师不再是权力的单向表达者,而是起到了良好的沟通作用。因此在我国培养具有“沟通”能力的规划师相当重要。规划师除了向权力讲述真理外,还需要帮助多元主体了解规划内容与编制过程,因此规划师需要成为协作规划中协商平台的统筹者、各方利益的协调者和公众宣传者。对我国的规划教育而言,可增加沟通训练课程,培养学生协调各主体利益的沟通能力,传授其清晰简洁地向公众传达规划知识的有效方法,加设协作规划实践实习。对于目前的规划从业者提升,可在各地实践基础上总结协作经验,对规划师进行协作素养训练,培养规划师的沟通意识。

在绿地空间规划建设中,如何协调多元主体、开展协作式规划是个复杂问题。维也纳的都市花园协作规划虽然能够为我国的绿地空间规划建设提供积极经验,但仍然是特定区域的实践总结。因此未来我国需要在这些经验基础上,逐步开展国内的实践工作,积极探索多元主体在绿地空间规划中的协作模式。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] ANDREAS E, ISABELLE S. Creative natures. community gardening, social class and city development in Vienna[J]. Geoforum, 2018, 92: 181-195.

[2] KUMNIG S. Between green image production, participatory politics and growth: urban agriculture and gardens in the context of neoliberal urban development in Vienna[J]. ACME: an international journal for critical geographies, 2017, 16 (2): 232-248.

[3] RITA M. Co-creating community gardens on untapped terrain–lessons from a transdisciplinary planning and participation process in the context of municipal housing in Vienna[J]. Local environment, 2018, 23(12): 1207-1224.

[4] LEFEBVRE H. The production of space[M]. Oxford UK: Blackwell Ltd,1991.

[5] 孟超. 微观城市实践: 一种空间抵抗策略[J]. 求是学刊, 2015(3): 44-51.

[6] 艾伦·莱瑟姆, 德里克·麦考马克, 金·麦克纳马拉, 等. 城市地理学核心概念[M]. 邵文实, 译. 南京: 江苏教育出版社, 2013.

[7] SHANNON M A. Moving from the limits and problems of rational planning toward a collaborative and participatory planning approach[C] //EFI Proceedings 30: Formulation and implementation of national forest programmes. Finland: European Forest Institute, 1999: 139-151.

[8] ALLMENDINGER P. Planning theory[M]. Houndmills and New York:Palgrave Macmillan, 2009.

[9] 王丰龙, 陈倩敏, 许艳艳, 等. 沟通式规划理论的简介,批判与借鉴[J].国际城市规划, 2012(6): 82-90.

[10] HEALEY P. Planning through debate: the communicative turn in planning theory[J]. Town planning review, 1992, 63(2): 143-163.

[11] FORESTER J. Planning in the face of conflict: negotiation and mediation strategies in local land use regulation[J]. JAPA, 1987, 53: 303-314.

[12] SAGER T. Responsibilities of theorists: the case of communicative planning theory[J]. Progress in planning, 2009, 72(1): 1-51.

[13] SAGER T. The logic of critical communicative planning: transaction cost alteration[J]. Planning theory, 2006, 5(3): 223-254.

[14] McCANN E J. Collaborative visioning of urban planning as therapy? the politics of public-private policy making[J]. Professional geographer, 2001(2):207- 218.

[15] 胥明明. 沟通式规划研究综述及其在中国的适应性思考[J]. 国际城市规划, 2017, 32(3): 100-105. DOI: 10.22217/upi.2016.033.

[16] FRIEDMANN J. Planning in the public domain[M]. NJ: Princeton University Press, 1987.

[17] HARRIS N. Collaborative planning: from theoretical foundations to practice forms[M] // ALLMENDINGER P, TEWDWR-JONES M, eds. Planning futures: new directions in planning theory. London: Taylor & Francis, 2002:21-43.

[18] INNES J E. Planning through consensus building: a new view of the comprehensive planning ideal[J]. Journal of the American Planning Association, 1996, 62(4): 460-472.

[19] 戴维·哈维. 叛逆的城市:从城市权利到城市革命[M]. 叶齐茂, 倪晓晖,译. 北京: 商务印书馆, 2014.

[20] ANDRES L. Differential spaces, power hierarchy and collaborative planning:a critique of the role of temporary uses in shaping and making places[J].Urban studies, 2013, 50(4): 759-775.

[21] ALTÉS A, SERRA M. Latent spaces in the city: hybrid practices in the urban realm[M] // BABALIS D, ed. Chronocity: sensitive interventions in historic environment. Firenze, Italy: Alinea editrice, s.r.l., 2012: 24-26.

[22] DRESCHER A W, HOLMER R J, LAQUINTA D L. Urban homegardens and allotment gardens for sustainable livelihoods: Management strategies and institutional environments[M] // KUMAR B M, NAIR P K R, eds.Tropical Homegardens. Dordrecht: Springer, 2006: 317-338.

[23] POTHUKUCHI K, KAUFMAN J L. Placing the food system on the urban agenda: the role of municipal institutions in food systems planning[J].Agriculture and human values, 1999, 16: 213-224.

[24] FUHRICH M, GODERBAUER, E. Urban restructuring: making ‘more’from ‘less’[M] // MÜLLER B, ed. Urban regional resilience: how do cities and regions deal with change, 2011: 49-58.

[25] SOFIA N, TANJA K, SIMONE T. et al. Urban gardening and green space governance: towards new collaborative planning practices[J]. Urban planning, 2006, 1(1): 5-19.

[26] Wiener Landesgesstz. Bauordnung für Wien StF.: LGBI.NO.11/1930[Z].Wien.Magistrat der Stadt Wien, 2018.

[27] Architektur und Stadtgestaltung (Magistratsabteilung 19). Wiener Kleingartengesetz LGBI 35/2013[Z]. Wien. Magistrat der Stadt Wien, 2013.

[28] Wiener Stadtgärten Abteilung (Magistratsabteilung 42). Wiener Parkleitbild[Z]. Wien.Magistrat der Stadt Wien, 2011.

[29] Forst und Landwirtschaftsbetrieb Abteilung (Magistratsabteilung 49).Garteln in Wien[Z]. Wien.Magistrat der Stadt Wien, 2018.

[30] Wiener Stadtgärten Abteilung (Magistratsabteilung 42). StraSSengrn-Leitbild[Z]. Wien.Magistrat der Stadt Wien, 2011.

[31] Stadtentwicklung und Stadtplanung (Magistratsabteilung 18). Step2025:grüne und offene Raumplanung[Z]. Wien.Stadtenwicklung Wien, 2014.

[32] Stadtentwicklung und Stadtplanung (Magistratsabteilung 18). Praxisbuch Partizipation[Z]. Wien.Magistrat der Stadt Wien, 2012.