引言

城市是复杂适应性系统,它总在持续进化中[1]。从时空维度上,城市进化展现为城市内部空间以及各类建筑和设施随时代与空间利用需求的变迁,在布局、功能和实体上的“新陈代谢”。城市土地再开发与存量建筑设施的更新改造是城市实体进化的永恒主题。在过去几十年中,为提高城市土地利用效率,实现可持续的住房供给、提升存量住房质量与服务功能、实现住房集约化等目标,城市老旧社区再开发与改造一直是国内外城市更新的核心内容。然而,由于开发与改造中普遍面临产权关系复杂、多元主体集体决策困难、改造费用高昂和外部资本激励不足等问题,各国在实践中不断探索适合自身城市特征的改造模式与路径。

近年来,芬兰政府在老旧社区改造中采用填充式开发(infill development)模式,在挖潜社区内部低效用地、减少财政负担、吸引外部资本和提升社区价值等方面取得了较好的效果。芬兰老旧社区中主要为公寓住宅,且大多采用了以股份制共有产权为特点的“住房公司”(housing company)运营管理模式,在该模式下老旧社区改造项目从规划、投资、建设实施和利益协调上存在其特有的优势和问题,其实践经验和问题值得研究。本文在简要梳理国际老旧社区填充式开发概况的基础上,重点从现状、政策、模式、盈利能力、成效与问题五个方面系统介绍与分析芬兰老旧社区填充式开发模式,并从中总结对我国老旧小区改造的有益启示。

1 国际老旧社区填充式开发概况

填充式开发是指在基础设施配套较完善的城区内,对闲置、废弃或未充分利用的土地进行再开发的过程[2],早期主要作为遏制城市蔓延的一项积极城市再开发政策工具被提出。自1980 年代以来,在北美、欧洲和大洋洲等城市化水平较高国家和地区率先开始相关研究和实践[3]。最初,填充式开发主要用来应对城市粗放式扩张带来的土地利用低效、社区衰败、绿地空间不足,以及因私家车为主的交通模式带来的污染、拥堵等负外部性问题[4]。通过填充式开发,一方面能增加市中心高质量住房供给,满足不断增长的住房需求[5];另一方面,能促进城市土地资源的混合利用,缩小城市各类功能的空间割裂,让社会经济活动场所更紧凑,并减少私家车交通依赖和CO2 的排放[5]。

近年来,多个国家为解决二战后大量集中建造的城市社区普遍存在的设施老旧过时、社区品质衰败和改造缺少财政资金等问题,将填充式开发模式应用到城市老旧社区改造中。有别于其他的城市再开发模式,填充式开发在基本保持原有社区形态的基础上,利用既有社区内布局分散、畸零或低效利用的地块进行新土地开发。同时,新开发项目所得又能平衡部分对原社区升级改造的投入成本,以此激励外部资本的介入。2014 年芬兰出台新土地利用政策,倡导利用低密度社区内闲置地块为新居民提供住房,并将新开发项目所筹集的资金用于老化建筑和基础设施维护,改善社区环境,提升社区价值[6]。2015 年,美国环保局发布了填充式开发策略指导文件,从优先开发区域、开发比例、政策、参与者和融资五个方面,提出在衰败社区实施填充式开发的32 个指导策略,以减少衰败社区空置率,降低社区失业率[7]。在澳大利亚,填充式开发已经被纳入所有首府城市最新的城市规划策略,且每个城市都划分了即将进行填充式开发的社区,并制定了开发目标[8]。英国、挪威等国家也在探索将填充式开发应用于老旧社区改造的路径,以便为老旧公寓电梯安装和老旧物业设施修复等改造提供资金[9]。

其中,芬兰在老旧社区填充式开发过程中,以填充式开发吸引开发商投资于老旧社区,为存量建筑的改造和长期管理提供资金,尤其结合本国住宅市场特有的住房公司模式,在股份制共有产权公寓的填充式开发与改造实践上取得了一定的成功经验[10]。经填充式开发后,社区住宅价值得以提升,并激励了更多的经济活动与市场投资,进而促进社区内生性发展[11]。

2 芬兰老旧社区填充式开发现状

2.1 芬兰老旧社区概况

芬兰位于欧洲北部,国土总面积33.8 万km2。截至2019 年,芬兰人口总数为554 万,存量住房数量为273 万套。1960 年代—1970 年代,芬兰经历了从农村到城市和工业中心的快速转变,10 年间住房总量迅速增长了60 万套。据2008 年统计,超过1/5 的芬兰人生活在1960 年代—1970年代所建的老旧住房中,全国各种设施不达标的住房数量约13.5 万套[12],这些住房往往缺少楼内给水、排水、厕所和热水器等设施中的一种[13]。

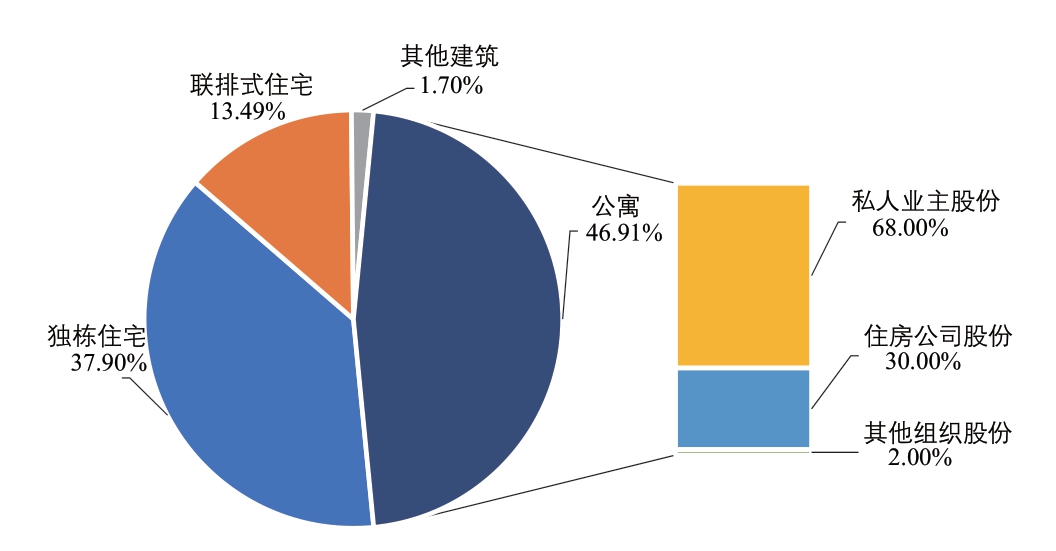

芬兰的住房建筑类型构成主要为公寓(flat)、独栋住宅(detached house)、联排式住宅(attached house)和其他建筑类型(other buildings),其中公寓是老旧社区的主要类型,也是其改造的主体。据芬兰统计局数据,截止2019 年底,芬兰公寓数量约为144.3 万套,占全部住宅存量的46.91%。从产权结构来看,这些公寓的绝大多数由住房公司运营管理,其中30%的股份为住房公司持有,其对应的部分公寓主要用于出租;68%的住宅所有权由私人业主通过持有住房股份的形式共同所有;剩下2%的股份为其他组织持有[6](图1)。

图1 2019 年芬兰存量住房建筑类型和公寓的所有人结构统计

资料来源:作者根据芬兰统计局https://www.stat.fi/index_en.html 信息绘制

2019 年芬兰住宅建筑物改造费用总计60 亿欧元,其中的40%,即24 亿欧元就用于老旧公寓改造,而其中由住房公司承担的公寓的改造费用为19 亿欧元,占所有公寓改造费用的79.17%,占所有住宅类型改造费用的31.67%。本文研究的是芬兰老旧公寓社区的填充式开发,其他建筑类型的改造在此不作讨论。

2.2 芬兰住房公司管理模式

1880 年,为了应对城市低收入群体住房短缺问题,芬兰工人群体(如铁路工人等)自发成立了第一个住房公司,寻找开发商或雇用建筑公司,组织开发自建公寓并负责后续管理。1897 年,芬兰国会出台了为工人住房公司提供低息住房贷款的政策,极大地刺激了住房公司的发展。1920 年以后,出于项目融资以及税收优惠等因素,越来越多房地产开发商成立住房公司,住房公司逐渐成为企业家投机活动的工具,人们也开始将住房公司的股份视为一种投资。1960 年以后,由于城市人口迅速增加,芬兰的国家住房政策开始对通过住房公司购买住房给予贷款优惠和国家补贴,进一步促进了住房公司的发展[14]。如今,芬兰约1/3 的公寓所有权为住房公司所有。

当私人业主购买住房公司所有的公寓时,实际购买的是住房公司的股份并成为其股东,其股份数量和所需支付的股本金根据具体住房公司章程(Article of Assciation)的规定测算,其中公寓建筑面积占比是计算股份的主要标准[15]。股东既可以是私人业主,也可以是其他组织,如企业或市政当局。在每年至少召开一次的股东大会上,股东可以依据其持股比例对社区重要决策进行投票。此外,住房公司股东成为住房的间接所有者,拥有使用、出租住房和转让股份的权利,并承担公寓和相关设施的维护改造义务,支付各类建筑设施和公共空间的维护改造费用[15]。由股东组成的董事会负责住房公司的日常管理工作,在涉及社区维护和改造时,负责评估改造需求,聘请专家制定改造方案,与居民以及其他利益相关者沟通互动,召开股东大会作出改造决策,以及改造完成后保修检查等。

住房公司的活动主要受《有限责任住房公司法》(Limited Liability Housing Companies Act)约束[16]。该法律规定,如果土地由住房公司所有,可通过资产转让、发行新股或由住房公司作为开发商等方式进行填充式开发。资产转让的决策需要50%以上的股东同意,若转让的资产和新建筑物对某些股东公寓的价值产生重大的负面财务影响,则需要全部股东同意;发行新股是指将新股份添加到现有住房公司,通常需要2/3 以上的股东同意;由于存在较大商业风险,住房公司作为开发商的决策需要全部股东的同意。因此,住房公司是芬兰老旧社区改造中主要的投资和实施组织者;同时,私人业主或其他组织因其共有股权,也是实际上的共同投资人。

2.3 芬兰老旧社区填充式开发相关政策

在国家层面,为了应对老旧社区改造的迫切需求,2001年芬兰将填充式开发定为国家土地利用开发策略并颁布《土地利用和建筑法》(The Land Use and Building Act),为填充式开发提供了法律基础。其中明确提出允许在指定社区未建区域的土地上进行住房或商业建筑的开发,以优化社区土地利用结构,实现国家层面可持续土地利用的目标;地方政府对满足填充式开发条件的土地所有者可适当减免土地开发费[17]。

在城市层面,各城市政府依据《土地利用和建筑法》也将填充式开发纳入城市发展战略,并采取了一系列行动,例如:允许住房公司出售既有老旧社区中部分房产的股份,或者有开发权的闲置或低效利用土地,用于筹措改造资金和开发新建筑[11];通过调高老旧社区内规划建筑密度、增加容积率等手段推动填充式开发;借助具体的街区详细规划对社区填充式开发项目进行控制和监管[17]。

2012 年,芬兰第二大城市坦佩雷(Tampere)市议会批准了《塔梅拉区总体计划》(Tammelan kehittämisen yleissuunnitelma),计划通过填充式开发建设23 万m2 的公寓,为约4 000 名新居民提供住房[11]。随后几年发布的《坦佩雷2015—2030 市中心开发计划》(Tampere City Center Development Programme 2015-2030)、《坦佩雷规划与建造》(Tampere Plans and Builds)等城市战略发展文件均包含了填充式开发内容,坦佩雷市填充式开发潜力评估如图2 所示。芬兰第一大城市赫尔辛基也在《城市战略2017—2021》中提出借助填充式开发的住房战略,鼓励通过填充式开发供应多用途住宅,激励更多公共和私人市场产品和服务供给[18];还出台了土地开发费减免政策,激励房地产开发商参与投资[19](表1)。

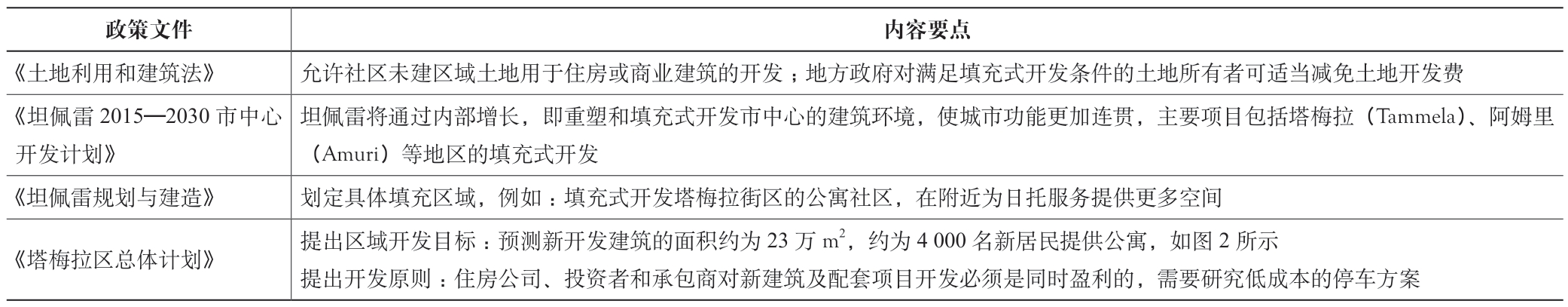

表1 芬兰老旧社区填充式开发典型政策文件与内容要点

政策文件内容要点《土地利用和建筑法》允许社区未建区域土地用于住房或商业建筑的开发;地方政府对满足填充式开发条件的土地所有者可适当减免土地开发费《坦佩雷2015—2030 市中心开发计划》坦佩雷将通过内部增长,即重塑和填充式开发市中心的建筑环境,使城市功能更加连贯,主要项目包括塔梅拉(Tammela)、阿姆里(Amuri)等地区的填充式开发《坦佩雷规划与建造》划定具体填充区域,例如:填充式开发塔梅拉街区的公寓社区,在附近为日托服务提供更多空间《塔梅拉区总体计划》提出区域开发目标:预测新开发建筑的面积约为23 万m2,约为4 000 名新居民提供公寓,如图2 所示提出开发原则:住房公司、投资者和承包商对新建筑及配套项目开发必须是同时盈利的,需要研究低成本的停车方案

图2 坦佩雷市填充式开发潜力评估(红色为填充式开发区域)

资料来源:参考文献[11]

3 芬兰老旧社区填充式开发主要模式

芬兰在老旧社区改造中采用填充式开发模式的主要动因之一是旨在盘活老旧社区内闲置或低效利用的房屋或土地,通过商业开发所得平衡一部分改造资金,以减少公共资金和住房公司改造资金压力。形式上,一方面由住房公司或私人业主与房地产开发商共同为存量老旧建筑的设施改造提供资金[8],改善社区环境,带动社区价值的提升;另一方面,对社区内既有的土地资源重新规划,通过腾退闲置土地、提高容积率等手段,由开发商投资开发建设新的住宅和商业建筑,将新建筑投入市场后回收改造资金并实现盈利[9]。在基本运作模式上可以分为两种。

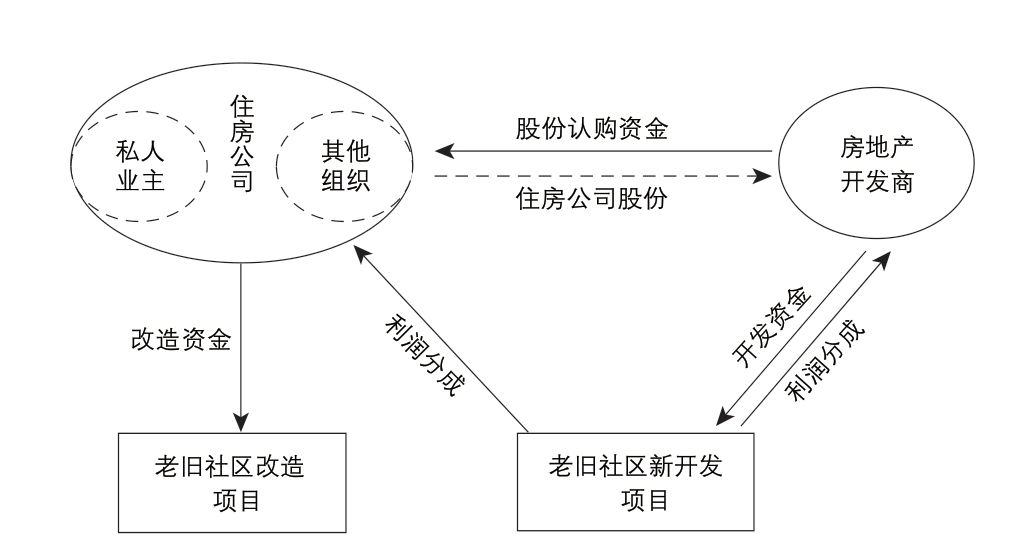

第一种模式,住房公司和开发企业共同承担改造投入。也即由住房公司将待改造社区部分不动产(土地、建筑)以股份形式出售给房地产开发企业进行商业再开发,新建筑所有权为住房公司全部股东(包括开发企业)共有,股份认购资金和项目利润分成作为社区改造资金来源(图3)。

注: →表示改造资金的流动以及改造项目获取的直接支持; 表示股份、权利的流通以及主体之间的相互作用。

图3 芬兰老旧社区填充式开发基本模式一

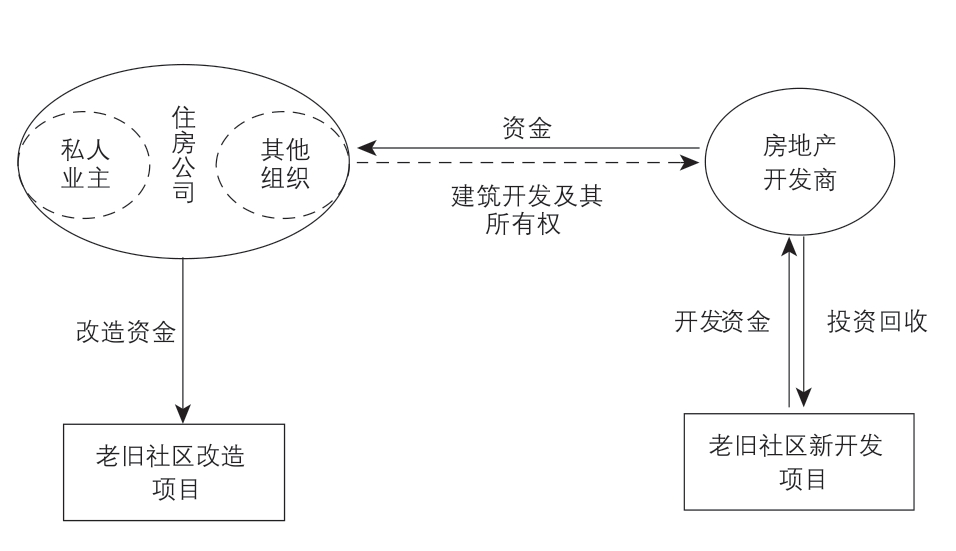

第二种模式,住房公司完全负担所有改造投入。也即由住房公司将建筑或土地所有权出售给房地产开发公司,然后将收入作为改造资金来源(图4)。

注: →表示改造资金的流动以及改造项目获取的直接支持; 表示股份、权利的流通以及主体之间的相互作用。

图4 芬兰老旧社区填充式开发基本模式二

从开发流程、开发与改造内容上看,两种模式比较相似,仅在参与主体、资金流向和责权分配上有所区别,后文主要针对相对复杂的第一种模式进行介绍和分析。

3.1 芬兰老旧社区填充式开发参与主体、职责与作用

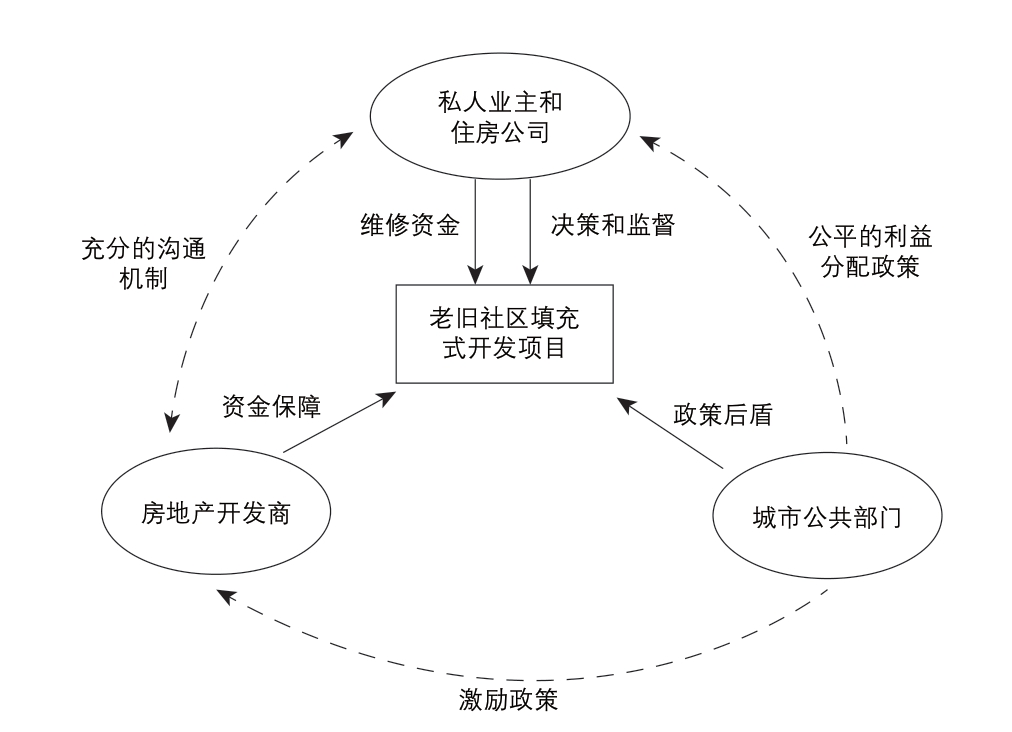

由于芬兰特有的“住房公司”制度,事实上大部分老旧社区的公寓及其社区公共空间的所有权形式为共同所有,老旧社区填充式开发项目涉及的利益主体关系较为复杂[6],主要包括私人业主和住房公司、城市公共部门、房地产开发商等。他们作为主要的参与主体,在填充式开发中发挥各自不同的职责与作用(图5)。

注: →表示改造资金的流动以及改造项目获取的直接支持; 表示股份、权利的流通以及主体之间的相互作用。

图5 老旧社区填充式开发参与主体及其作用机制

3.1.1 私人业主和住房公司

在芬兰老旧社区填充式开发中,私人业主与住房公司是涉及人数最多和利益关系最复杂的参与主体。由于只拥有部分住房公司的股份,私人业主没有权利独立处置社区公共财产(建筑或土地),必须与其他可能有利益冲突的股东协商,对共有土地的开发和社区公共建筑的处置达成一致,并由股东大会共同对社区改造和开发方案进行决策[15]。

通常,住房公司会从以下两方面促进填充式开发的决策[16]:一方面,采取集体行动主要解决开发的管理、沟通和信任问题,住房公司董事会需要充分了解股东需求,就共同利益共同决策,挖掘共赢的可能性;另一方面,获取专业人员支持,董事会在此过程中需要建筑、法律、房地产领域的专业人员帮助,协助其提供法律建议、制定财务机制等,以实现利润最大化,帮助股东尽快作出决策。

然而,不同业主对居住有着不同的需求,自住型业主和投资型业主对填充式开发带来的经济利益和社会环境效益也有着不同的考量,即经济利益并不是影响私人业主决策的唯一要素,新开发建筑位置、利益分配的公平性、项目管理水平等对项目决策也会产生重要影响[6]。因此,在实际开发改造项目中,通过在项目规划、建设和运维管理全过程开展广泛的公众参与,在众多私人业主与住房公司之间、在各类需求与影响因素之间寻求平衡,制定公平合理的利益分配机制是芬兰老旧社区填充式开发的关键,也往往是造成项目周期拉长的主因。

3.1.2 城市公共部门

城市公共部门在老旧社区填充式开发过程中主要起到引导、推动的作用,尤其在提升填充式开发项目盈利能力、激励社会投资和协调社区内利益关系方面扮演了关键角色。首先,地方政府利用各种政策性工具,如用地规划、土地使用费减免、设置停车场建设标准等,调整项目的经济可行性,以此吸引房地产开发商投资[12];同时进一步为住房公司提供法律和咨询服务,使填充式开发的方案更具可行性。其次,地方政府还负责组织开发过程中的公众参与,在制定项目规划时,组织召开公开听证会,向业主、投资方等参与主体强调填充式开发的重要性与战略前景,听取多方意见共同完善分区规划[11]。此外,地方政府还需要考虑开发与改造产生的外部性的影响,根据建筑位置、视觉景观、停车场改造等制定有针对性的激励或补偿政策[6],最大化满足不同业主的利益诉求,减少影响项目推进的障碍性因素。

3.1.3 房地产开发公司

房地产开发公司是老旧社区填充式开发的主要投资与实施主体,是提供改造资金和保障开发改造工程质量的关键。住房公司可以将待改造社区的部分不动产以增发股份形式出售给房地产开发商,以资助大型维修和改造工程,对于认购增发股份的开发公司,缴纳股份认购金,获得新开发建筑的排他所有权。增发股份认购金可以采用现金或等额非现金权益支付,如一定期限内新开发项目的利润分配权等,在资本退出上可以选择股份转让、售后回租等方式[20]。研究发现,芬兰大多数房地产公司对填充式开发项目具有较高的参与热情[21]。在2014 年坦佩雷市的一个填充式开发项目中,政府发出项目邀请后,超过30 家房地产开发公司表达了强烈的参与意愿,从小型的私人开发企业到大型开发集团,不同规模的开发商都积极寻找参与老旧社区填充式开发项目的机会[12]。这也从侧面反映了芬兰的老旧社区填充式开发具有较好的经济效益,对外部资本有很强的吸引力。

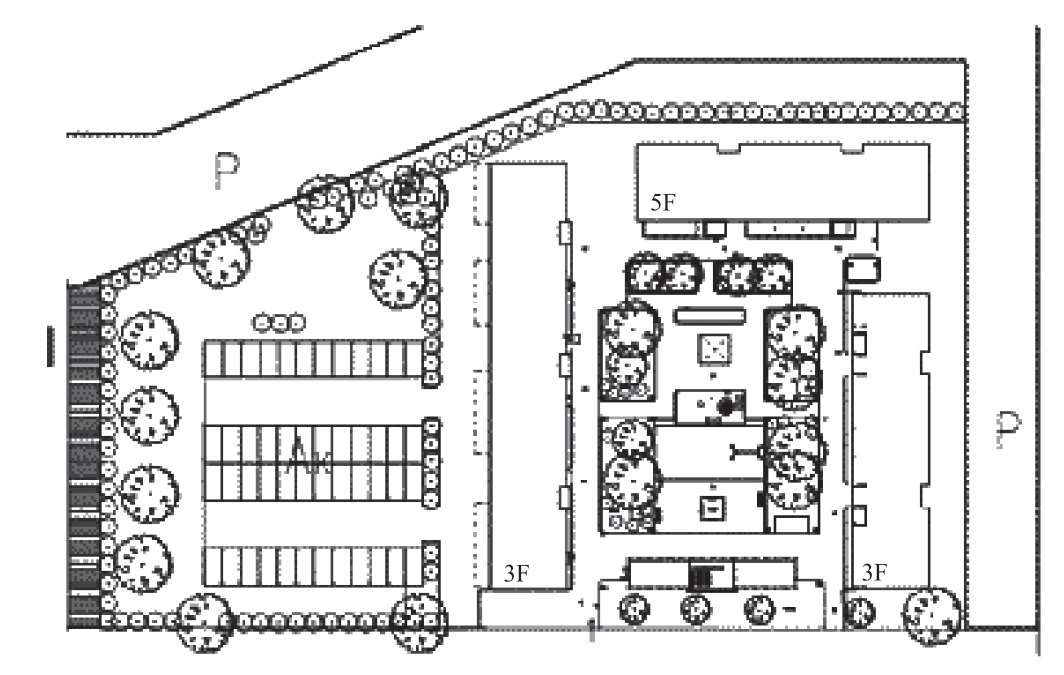

3.2 芬兰老旧社区填充式开发流程与内容

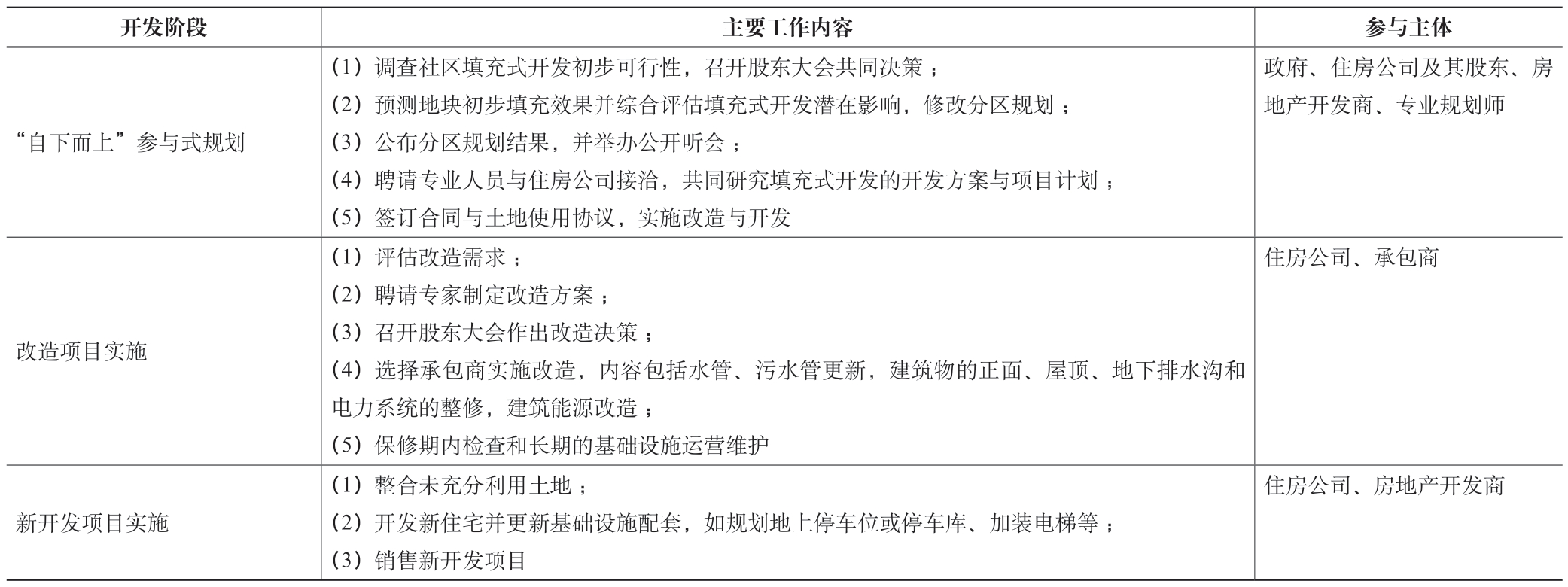

如前所述,两种开发运作模式下的老旧社区填充式开发具体项目的开发流程与内容基本相同。项目内容上,芬兰老旧社区填充式开发同时包括了老旧社区改造项目和新开发项目两部分;开发工作内容上,则主要包括了规划和实施两个阶段(表2)。

表2 芬兰老旧社区填充式开发阶段及主要工作内容

开发阶段主要工作内容参与主体“自下而上”参与式规划(1)调查社区填充式开发初步可行性,召开股东大会共同决策;(2)预测地块初步填充效果并综合评估填充式开发潜在影响,修改分区规划;(3)公布分区规划结果,并举办公开听会;(4)聘请专业人员与住房公司接洽,共同研究填充式开发的开发方案与项目计划;(5)签订合同与土地使用协议,实施改造与开发政府、住房公司及其股东、房地产开发商、专业规划师改造项目实施(1)评估改造需求;(2)聘请专家制定改造方案;(3)召开股东大会作出改造决策;(4)选择承包商实施改造,内容包括水管、污水管更新,建筑物的正面、屋顶、地下排水沟和电力系统的整修,建筑能源改造;(5)保修期内检查和长期的基础设施运营维护住房公司、承包商新开发项目实施(1)整合未充分利用土地;(2)开发新住宅并更新基础设施配套,如规划地上停车位或停车库、加装电梯等;(3)销售新开发项目住房公司、房地产开发商

3.2.1 老旧社区填充式开发“自下而上”参与式规划

填充式开发项目通常由土地所有者(如住房公司)发起,城市政府辅助参与。发起项目的动因通常是为公寓翻新工程筹集资金,提高建筑物的能源效率,为老公寓加装电梯,改造停车设施,改善住房质量和舒适性,以及让所有住房公司股东受益等[11]。由于开发受到分区规划以及其他法规的限制,地方政府在确定填充开发盈利能力方面起着至关重要的作用。当土地所有者(如住房公司)发起填充式开发时,从一开始就需要与政府及其他利益相关者充分沟通,建立共同开发共识。通常住房公司会向政府申请修改分区规划,然后聘请专业的规划师编制填充式开发项目规划,最后获得建筑开发权,具体规划流程如图6 所示。

图6 老旧社区自下而上填充式开发规划

在住房公司的内部决策过程中,一般先由董事会调查研究填充式开发的初步可行性,获得政府规划部门的认可后再继续决策过程。住房公司召开股东大会聚集所有股东,根据董事会的提议,股东大会应出于共同利益原则,多次商讨作出决策并确定填充式开发方案。如果股东大会通过提议,应聘请专业规划师,编制填充式开发项目规划;与此同时,董事会与政府之间的谈判继续,评估填充开发的盈利能力,并研究可行的填充式开发方案。

通常可行的填充式开发方案做法包括:(1)在现存未利用地块上开发新建筑;(2)整合地块以创建新地块;(3)在现有住宅区未充分利用地块上开发新建筑;(4)增加现有建筑楼层;(5)扩建或改建现有建筑物;(6)改变现有建筑空间用途;(7)建设阁楼;(8)拆除旧建筑并建造新建筑;等等。

城市政府修改分区规划通常需要两个阶段的评估:第一阶段,基于地图审查、实地访问和与区域各组织的合作,预测城市人口流动性区域,确定潜在的填充地块;第二阶段,对地块的初步填充效果和潜在影响进行更详细的评估,包括公共交通运输评估、绿色景观和生态环境干扰评估、服务供给评估等方面[11](图6)。

最后,根据综合评估报告对填充式开发项目提出建议并修改分区规划。在修改分区规划阶段,根据《土地利用和建筑法》规定,必须让居民参与规划制定、评估分区规划效果并表达对规划的意见[11],从战略规划到街区规划,通常由市政当局和居民共同制定。在确定开发区域后,政府就可以委托设计部门,确定填充式开发潜力和地区发展需求,以制定更详细的街区规划。居民可通过政府和设计部门组织的针对区域发展的设计竞赛、方案征集活动、联合开发研讨会等方式表达想法和意见[11]。

3.2.2 老旧社区改造项目实施

对于建筑设施的定期维护与改造、延长其使用寿命并减少日常维修需求等工作主要由住房公司负责。住房公司的主要职责包括:(1)在改造项目开始时,必须明确城市规划、法规、历史维修记录等信息,确定改造目标;(2)聘请建筑师、设计师及其他改造专家,获得专业支持;(3)完成决策—社区改造进度和预算等决策是由董事会或股东大会决定的,及时作出决策能够提高改造效率,降低改造成本;(4)与居民及利益相关者沟通互动,如在股东大会上提供充足的改造方案及其利弊、风险等信息,汇报改造进度等,除住房公司股东、董事会、居民外,改造设计师、项目经理等也是改造项目的参与主体,负责设计和管理改造项目的实施[11]。

当前芬兰较为迫切的改造内容主要包括供水、污水管更新,建筑物正面、屋顶、地下排水沟和电力系统整修,此外对于建筑节能改造的需求也在不断增长[22]。这些改造内容的改造成本通常很高,并需要投入资金进行长期管理维护。一般来说,老旧设施改造和新建筑开发同时开始[11],但老旧建筑改造的资金投入周期较长,经多方主体协商后,达成一致的改造和维护资金投入周期通常为5~7 年[12]。

3.2.3 老旧社区新开发项目实施

在这一阶段,具体工作内容包括整合闲置、低效利用的土地,开发新住宅并更新配套基础设施,销售住宅获取收益等。从开发流程上考虑,规划部门通常进一步对开发区域进行分区规划,规定建筑标准和开发原则,划定具体的范围与内容,并与开发企业合作评估项目的盈利能力,最后由开发企业与规划部门一起制定初步项目计划,完成包括建筑设计进度计划、项目预算等工作。

房地产开发企业在街区规划指导下,通过新增公寓楼层、将地面停车场转为地下车库、利用闲置零星土地开发新建筑等开发内容,新建筑销售收入或租赁收入的一部分将作为新建筑开发成本的回收,一部分可作为企业开发收益。改造所需的另一部分资金则由住房公司负责,以为期5~7 年的公寓和基础设施维护资金形式投入改造[10]。

3.3 芬兰老旧社区填充式开发项目盈利能力分析

盈利能力是老旧社区填充式开发项目立项的关键经济指标。本节主要根据芬兰环境部发表的一份研究报告[22]中的内容,利用假设开发法预测赫尔辛基一个1970 年代建成的老旧社区填充式开发项目的盈利能力。该项目以上述第一种开发运作模式为基础,假设住房公司将土地开发权出售给房地产开发商,然后测算加建楼层开发方案下住房公司出售建筑开发权可获得的最低收益。

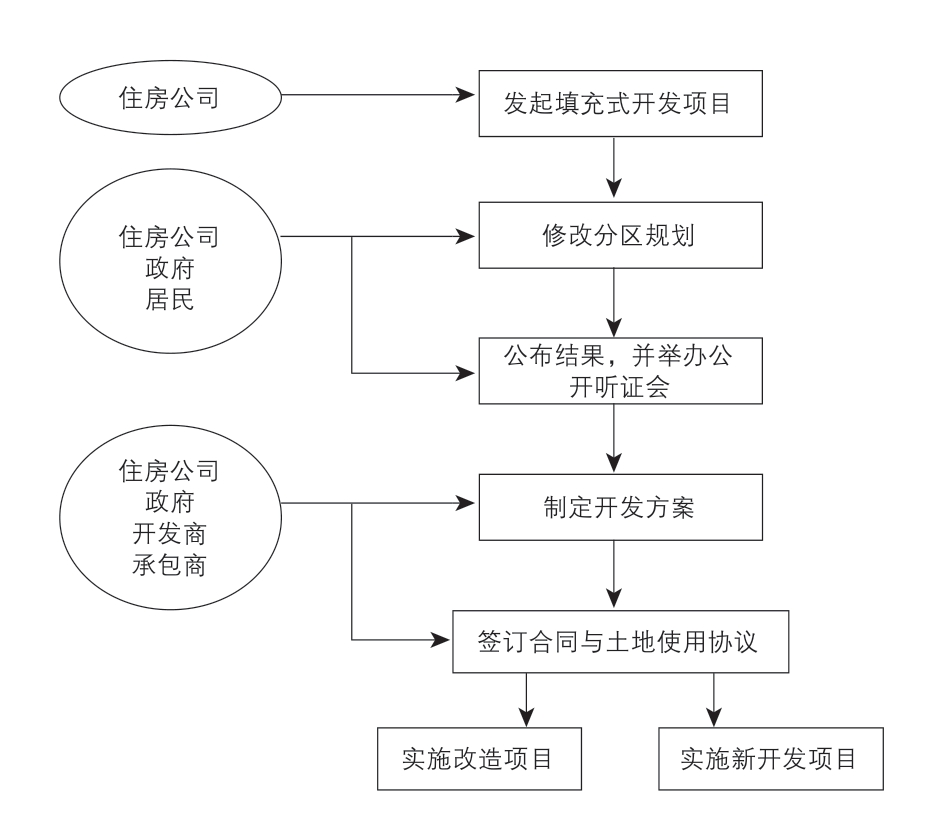

3.3.1 开发地块情况

假设开发的社区占地总面积7 981 m2。宗地东侧有3 栋公寓楼,其中两座3 层高、一座5 层高,共69 套公寓,附设2 个自行车库、1 个分类垃圾仓库;宗地西侧为地面停车场,提供49 个停车位[22](图7)。原公寓楼内均未安装电梯,社区由住房公司运营管理。

图7 假设开发地块布局图

资料来源:参考文献[22]

3.3.2 开发收益与成本预测

该项目的新开发部分选择了现有楼层加建方案,假设了三种开发情景,即在原有两座三层公寓基础上分别加建一层、两层或三层。住房公司以股份形式出售建筑开发权,获得资金。因楼层的增加,需要在公寓中新建电梯,并且需建造满足新住宅配套的仓储设施。此外,为了提供配套的停车位,还需要重新设计停车方案。建造完成后,住房公司将以建造成本价格向房地产开发商回购电梯、仓库、停车等设施的所有权[22]。

在使用目标价格法计算时,具体的开发方案决定了出售股份的收入。在加建楼层的建设成本中,基础成本约为14欧元/m2,其他综合成本约为55 欧元/m2。新建室外仓库的成本估计为920 欧元/m2;新增一部电梯的建设成本约为23万欧元,其中政府会提供60%以上的电梯补助用于电梯建设直接费用;停车设施方案重新规划建设成本较高,预计建设地上集中停车场,每个停车位成本大约为1.7 万欧元,而在地面停车场每增加一个停车位成本为4 200 欧元[22]。

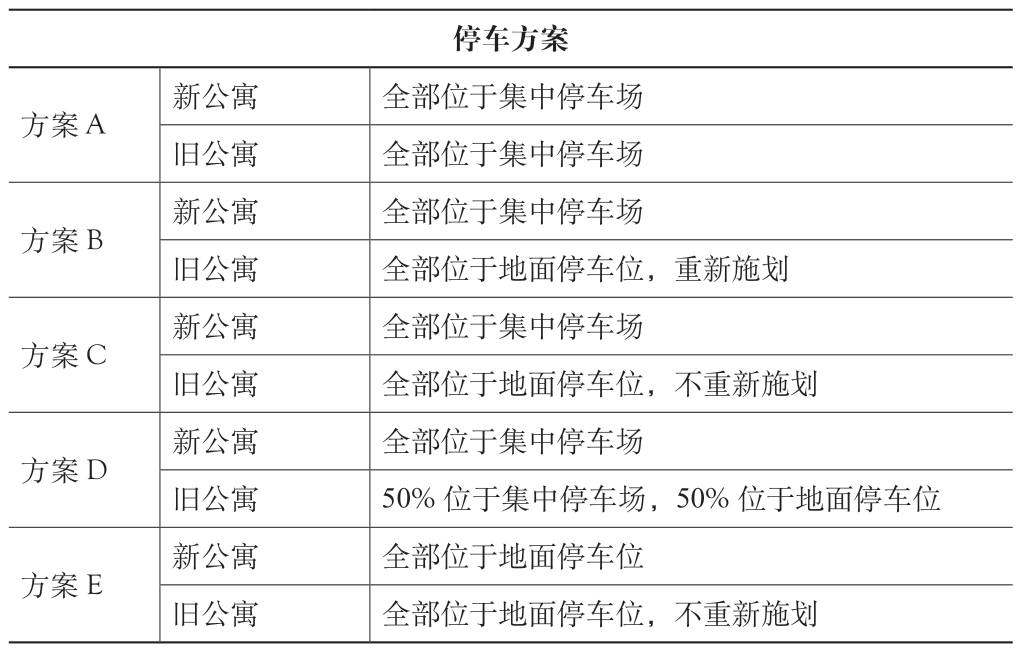

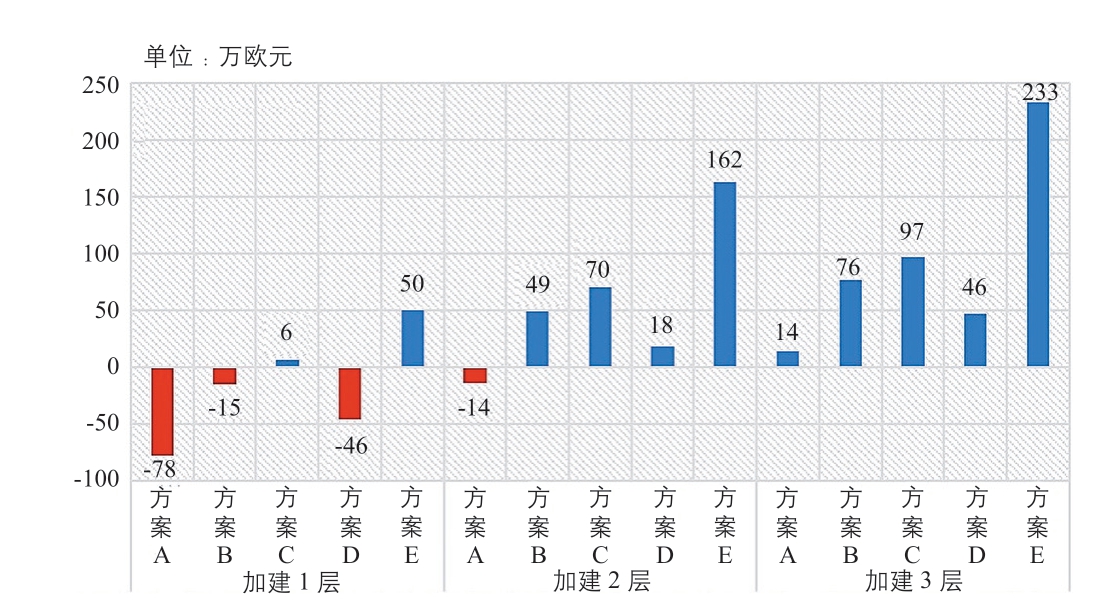

对比各类成本,其中停车设施成本最高,对项目收益影响最大。因此,测算提出五种不同的停车设施建设方案(表3)。然后,在以上五种停车方案基础上,结合不同加建方案,测算住房公司最终可获得的收益(图8)。

表3 五种停车方案设计

资料来源:参考文献[22]

停车方案方案A新公寓全部位于集中停车场旧公寓全部位于集中停车场方案B新公寓全部位于集中停车场旧公寓全部位于地面停车位,重新施划方案C新公寓全部位于集中停车场旧公寓全部位于地面停车位,不重新施划方案D新公寓全部位于集中停车场旧公寓50%位于集中停车场,50%位于地面停车位方案E新公寓全部位于地面停车位旧公寓全部位于地面停车位,不重新施划

图8 住房公司在五种停车方案和三种开发方案下的净收益预测

资料来源:作者根据参考文献[22]绘制

以上结果显示住房公司净收益受加建楼层和停车设施的影响显著[22]。从停车设施成本看,当需要改建地上集中停车场时(方案A、B、D)对收益影响较大,如采用地面停车位方案,则可获得相对较好收益。从开发方案上,加建一层的开发方案几乎是无利可图的,随着加建楼层数增加,收益越来越高。

3.3.3 开发收益对改造成本的覆盖率

住房公司的净收益将主要用于老旧社区的设施改造,社区业主用填充式开发的净收益来覆盖老化设施的改造成本,减轻改造资金负担。以赫尔辛基为例,其管道维修的平均费用约为460 欧元/hm2,假设最差开发组合情况下,住房公司获得的净收益为负值,这时将由股东分摊支付部分电梯安装和停车设施建设与改造的费用;在最佳开发组合情况下,住房公司可以获得至少1 000 欧元/hm2 的回报,能够覆盖80%以上的管道维修费用,但是这种情况较为少见;一般情况,住房公司能够实现的净收益约为200~400 欧元/hm2,可以覆盖约一半的管道维修费用[22]。

3.4 芬兰老旧社区填充式开发成效与障碍

老旧社区填充式开发在芬兰已经取得了初步成效。一方面,在不损害宜居性的前提下,提升了大部分老旧社区功能,提供了一定数量的住房。同时在衰败社区成功引入投资,增加社会经济活动,创造新就业岗位。例如在坦佩雷市中心和西部地区的填充式开发项目,预计到2030 年,能够为1.5 万人提供住房和就业岗位[23]。

另一方面,填充式开发为政府提供了一种老旧社区改造融资的可行思路,通过腾退社区闲置空间、盘活闲置土地、放宽容积率等手段吸引外部资本,共同参与老旧社区改造。塔梅拉的一个开发项目在短期内就实现盈亏平衡,并且项目经济效益达到郊区同类新开发项目的两倍以上[24]。而对政府来说,在解决社区老旧设施与环境问题的基础上,既获得了财政税收,又节约了设施改造成本支出,实现了财务双赢效果。

然而,芬兰老旧社区填充式开发实践中还存在一定的障碍。由于填充式开发项目的复杂性,只有在保证较高盈利能力的情况下,才有可能吸引外部资本投资,政府政策对项目的影响很大,如城市对开发项目的税收政策、停车设施标准等。此外,在利益协调方面,存在一些业主对经济补偿要求过高的问题,增加了开发前期的谈判难度和项目实施复杂性[6]。

4 启示

芬兰老旧社区改造中采用填充式开发模式,在盘活社区存量资产、为社区改造筹措资金方面取得了较好的效果,但是必须看到的是,芬兰国家面积小,人口总量小,整体城市化水平高,且城镇人口分布相对均匀,公寓型住宅社区的建设密度也较低,这为应用填充式开发创造了较好的基础条件。相比之下,我国地域广大,不同区域间在城市化水平、城镇人口密度、城市建成区的建筑密度和开发强度上存在较大差异,我国借鉴填充式开发经验必须因地制宜。但至少在开发原则和理念方面,芬兰经验还是能为我国老旧小区改造带来以下三方面的启示。

其一,变改造投资为构建利益共同体。芬兰利用住房公司的市场化优势,通过股权融资方式吸引外部资本介入老旧社区改造,将改造社区的增值潜力与外部资本的盈利动机绑定,形成长期利益共享机制。这种机制一方面较好地缓解了一般商业开发中可能存在的多方协调、收益分配困难等问题;另一方面,开发形成的利润又应用到了既有社区的改造之中,有利于社区物业资产增值、社会经济活动增加,进而在新建项目销售或出租以外,为外部资本提供一个长期分享社区增值收益的渠道,进一步增加项目的经济可行性和投资吸引力。由此,构建长效利益共享机制可作为老旧社区改造项目的基本原则之一。以此为原则,并不一定必须采取如芬兰模式的股份制运作模式,现有商业开发、建设—经营—转让(BOT:Build-Operate-Transfer)、政府和社会资本合作(PPP: Public-Private Partnership)等模式也都适用该原则,关键在于为资本的盈利需求和老旧社区改造的长期红利设计合理的绑定与分享机制。

其二,重视老旧小区改造中的社区营造。芬兰模式成功的关键之一在于对改造和开发过程中多方参与主体需求与利益的反映、协调和平衡。老旧社区改造不单是一项建设工程,更是一项社会工程,改造的同时更要注重社区营造工作,即注重培育和提升社区居民的归属感和认同感。作为手段,可将公众参与贯彻到改造项目的规划、建设、运营的全过程中,以确保多方诉求与利益平衡,保证项目的实效。此外,参与中的决策权与股份相对应,在一定程度上可提升决策的效率。但潜在大股东影响集体利益的问题也需要适当的机制设计来应对,如芬兰在《住房公司法》中就明确规定:普通股东持有的住房公司股份必须大于总股本的50%;在股东大会上每个股东不能代表超过1/5 的投票权等,从而实现对中小股东意愿和权力的保障。

其三,发挥政府服务功能。由于改造涉及的利益群体众多,诉求复杂,利益冲突在所难免。建议:政府和相关职能部门通过主动服务,组织公众参与规划设计,资助专家提供外智,并及时介入纠纷,扮演好裁判员的角色;完善相关法律与制度,以公平、公正且中立的姿态,引导和协调矛盾冲突的调处;重视外部资本合理的利益诉求,充分利用政策与规划工具保证项目盈利能力,从而确保项目对于外部资本的激励作用。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] WEST G. Scale: the universal laws of growth, innovation, sustainability, and the pace of life in organisms, cities, economies, and companies[M]. New York: Penguin Press, 2017.

[2] DAVID L, CAROLE C W, REID E, et al. Infill development standards and policy guide[R]. New Jersey: Rutgers University for New Jersey Department of Community Affairs, 2006.

[3] 文萍, 赵鹏军. 存量用地背景下填充式开发研究综述[J]. 国际城市规划,2019, 34(1): 134-140. DOI: 10.22217/upi.2016.137.

[4] JOEL G. Edge city: life on the new frontier[M]. New York: Doubleday, 1991.

[5] NEWMAN P, KENWORTHY J. The transport energy trade-off: fuel-efficient traffic versus fuel-efficient cities[J]. Transportation research part a: general,1988, 22(3): 163-174.

[6] PUUSTINEN T, PENNANEN K, FALKENBACH H, et al. The Distribution of perceived advantages and disadvantages of infill development among owners of a commonhold and its implications[J]. Land use policy, 2018, 75:303-313.

[7] U.S. Environmental Protection Agency. Attracting infill development in distressed communities: 30 strategies[R]. 2015.

[8] STEPHEN G, PETER N. Understanding infill: towards new policy and practice for urban regeneration in the established suburbs of Australia’s cities[J]. Urban policy and research, 2014, 32(2): 121-143.

[9] HAUGE A L, MAGNUS E, DENIZOU K, et al. The meaning of rehabilitation of multi-storey housing for the residents[J]. Housing, theory and society, 2012, 29(4): 358-381.

[10] HADI J T. Design policy and process through infill development[D]. Turkey:Middle East Technical University, 2019.

[11] NYKÄNEN V, LAHTI P, KNUUTI A, et al. Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakentaminen[M]. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2013.

[12] TUULIA P, KYÖSTI P, HEIDI F, et al. Financing major repairs in apartment buildings through infill development: exploring views and benefit requirements of the owner-occupiers[J]. Property management, 2017, 35(5):508-527.

[13] FEANTSA. Finland national report: housing solutions for people who are homeless[R]. Helsink:Y-Säätiö, 2008.

[14] RUONAVAARA H. How divergent housing institutions evolve: a comparison of Swedish tenant co-operatives and Finnish shareholders’housing companies[J]. Null, 2005, 22(4): 213-236.

[15] MARTTI L. Legal challenges in ensuring regular maintenance and repairs of owner-occupied apartment blocks[J]. International journal of law in the built environment, 2010, 2(2): 178-197.

[16] PUUSTINEN T, VIITANEN K. Infill development on collectively owned residential properties: understanding the decision-making process–case studies in Helsinki[J]. Housing, theory and society, 2015, 32(4): 472-498.

[17] NYKÄNEN V, LAHTI P, KNUUTI A, et al. Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013[R]. 2014.

[18] City of Helsinki. Helsinki City Strategy 2017-2021[EB/OL]. (2017-09-27)[2020-08-29]. https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/strategy/strategy/.

[19] MARKUSLAINE H L. Täydennysrakentamisen haasteet Helsingissä,Tampereella ja Seinäjoella[EB/OL]. (2019-03-21)[2020-08-29]. https://www.hsy.fi/ymparistotieto/ajankohtaista-hsyssa/.

[20] VUORELA L. Housing company’s capital assets in housing prices[D].Helsinki: Aalto University, 2019.

[21] AKBAR R. A methodological approach to urban land-use change modeling using infill development pattern–a case study in Tabriz, Iran[J]. Ecological processes, 2016, 5(1): 1.

[22] YMPÄRISTÖMINISTERIÖN. Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta[R/OL]. (2011-10-26)[2020-08-29]. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41468.

[23] City Board of Tampere. Five Star City Center[EB/OL]. (2018-05-14)[2020-08-29]. https://www.tampere.fi/en/housing-and-environment/city-planning/development-programs/five-star-city-centre.html.

[24] VIHOLA J, KURVINEN A. Municipal economics of regional development–infill versus greenfield development[J]. Datutop, 2016, 34: 59-82.