1 背景

慢性非传染性疾病(如糖尿病、高血脂、心血管疾病等)已成为我国居民主要的疾病负担与死亡原因,占总疾病负担的70%以上,致死人数已经占到总死亡人数的88%[1],不健康膳食、过量饮酒、吸烟和体力活动(physical activity)不足等是罹患该疾病的重要影响因素。为积极应对当前突出的慢性非传染性疾病问题,必须关口前移,采取有效的预防干预措施[1]。健康膳食和多运动被公认为预防慢性非传染性疾病的良方,而健康膳食可能比多运动对预防此类疾病的意义更为重大[2]。我国城市空间规划已开展关于体力活动的研究,但对健康膳食关注极少。城市化进程在深刻改变居民生产方式、生活环境和其他环境因素的同时,也深刻改变着居民赖以生存的食物环境(food environment)[3],因此促进身体健康的空间规划一定程度上有助于促成少油少盐、控糖限酒的膳食改善目标。但截至目前,空间规划对本学科是否要开展食物环境研究、未来研究方向和研究障碍存在诸多困惑。基于此,梳理食物环境的研究意义、议题和挑战成为本文的重点。

根据莱特尔等(Lytle et al.)的定义,食物环境包括食物可获得性(food availability)、食物可达性(food accessibility)、食物可支付性(food affordability)和食物质量(food quality)四个维度的研究内容。其中,食物可获得性主要站在社会资源公正分配的角度,比较弱势群体和非弱势群体周边的食物环境好坏,如弱势群体周边是否缺乏能够提供生鲜蔬菜的超市,或此类超市是否距离弱势群体过远等;食物可达性在食物可获得性研究的基础上,加入对获取食物所需花费的交通出行时间和费用、食物店营业时间、居民可支配时间等成本角度的考虑,衡量食物获取的难易程度;食物可支付性研究聚焦于不同收入水平社区周边食物价格的高低,特别关注蔬果、蛋奶等高营养食物价格高所导致的中低收入居民难以支付的问题;食物质量研究关注食物品相新鲜度和品种丰富度等。本文所指的食物环境由家庭(如厨房)、就业场所(如食堂)、各种类型食品店、菜市场、餐馆、流动摊贩等多种食物类设施(food outlets)组成[4],下文将这些食物店(铺、摊贩)统称为食品店。除食品店本身外,本文所指的食物环境还包括促成人们使用各种食品店的城乡建成环境,涉及用地功能多样性、街道连通性、公交可达性、绿化景观可达性、过街安全性等。虽然粮食安全、食物生态等问题更宏观,但今后我国食物保障的研究将从以宏观(国家)层面食物供给能力为主逐步转向宏观和微观研究兼顾[5]。因此,提高家庭的食物获取能力和个人的营养安全① 膳食指南要求平均每天摄入12 种以上食物,每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物。将成为未来重要的公共卫生议题。

基于空间规划视角,本研究聚焦于中微观(城市与邻里)层面的食物供给难易程度,重点介绍与实体建成环境相关的食物环境问题,暂不涉及非空间视角下的食物传承(food literacy)与食物文化(food culture)问题,不涉及与城市化地区食物环境问题表征和影响机制存在巨大差异的非城市化区域,不涉及宏观尺度下的食物景观、食物生态、粮食安全等问题,以及食品安全② 面对新冠肺炎疫情,活禽水产市场的标准化建设迫在眉睫。活禽水产市场食品安全问题(如设施简陋、管理粗放和监管不力)不属于本研究关注的重点。和食物浪费问题。

2 空间规划介入食物环境研究的意义

目前存在一些针对食物环境研究的认识误区,厘清这些认识误区有助于明晰空间规划介入食物环境研究的意义。

2.1 误区一:当前食物环境研究应重点关注营养不良而不是营养过剩问题

目前,部分学者关注的是偏远农村或弱势人群的吃饱吃好问题,涵盖儿童[6]、老人[7]与农村人口[8]。在中国,虽然农村地区仍存在由于贫困和缺乏多样化食物导致的营养不良问题,但城市地区实际上已经发生了深刻的营养转型。随着农业科技现代化、食品工业产业化、全球化、城市化等重大趋势的演进,营养问题已从饥饿引发的营养不良转变为营养过剩伴部分营养素缺乏[9]。营养过剩已在城市人群中非常普遍,甚至反映在部分农村人群中[7,10-11]。

我国疾病谱和死因构成发生明显变化,疾病模式已从罹患营养不良导致的相关疾病和传染病为主逐渐转变为因营养过剩引起的慢性非传染性疾病为主[12]。我国居民的传统膳食习惯(高盐、低钾、低钙、低优质蛋白)还将在一定时期内继续保持,而健康食品的相对价格不断攀升③ 肉和蔬菜水果相对价格上升,精粮和蔗糖相对价格下降。,这不利于促进健康膳食。同时,体力劳动减少、非机动出行方式比重减少导致居民的体力活动显著降低,不健康饮食带来的过多能量更难以消耗。当多余能量转变为脂肪储存在居民体内,则会导致其更易引发由肥胖带来的各种慢性非传染疾病,若缺乏有效的预防措施,大量城市居民更容易成为慢性非传染性疾病患者[9]。因此,空间规划应从公共卫生视角积极关注营养过剩带来的健康膳食问题,并思考如何通过空间策略促进个体、社区和城市居民的健康膳食。

2.2 误区二:吃什么、吃多少与居民个体有关,与食物环境无关

吃什么、吃多少的影响机制是空间规划是否应该以及如何介入健康膳食的关键性问题。如果健康膳食仅由家庭或学校层面的健康膳食教育和食品安全监管决定,那么政府应该把有限的经费花在加大教育宣传力度上。但如果健康膳食同时受到空间布局的影响,那就有必要通过空间规划促进健康膳食,如通过改变食物环境改变居民的购物地点和购物类型等食物购买行为。

在社会生态分析框架(socio-ecological framework)的新范式下,经过近20 年的大量研究,西方国家确定了一个基础的事实——膳食质量并不完全取决于个人和家庭因素[13]。也就是说,不能将膳食质量的高低单归咎于遗传基因、营养知识、父母教育水平、收入等个体(家庭)因素。尤其对于弱势人群,不能指望他们仅靠自身的努力来保障膳食质量。这里的弱势人群不仅包括机动出行能力不高的老人和残疾人,还包括对碳酸型饮料、能量棒等高热量低营养食品(EDNP: Energy-Dense and Nutrition-Poor,俗称垃圾食品)危害意识薄弱或自控能力不强的青少年和儿童,以及居住在距离生鲜超市和菜市场较远的居民。邹(Jou)系统回顾了美国快餐业锁定低收入社区、通勤走廊和学校周边的发展过程,发现对垃圾食品的过度依赖并非低收入人群或学生主动选择的结果,而是在很长一段时间内由政府补贴快餐业、快餐业锁定特定区域或人群等多因素联合助推下逐步形成的[14]。最终,垃圾食品成为美国老百姓最容易获取的食物类型,养成了美国一代人高盐、高油、高糖的膳食习惯,提高了他们罹患慢性非传染性疾病的风险。逐渐,由于随处可以买到垃圾食品,加之人们自身的原因,大量父母变得不善厨艺,而过度依赖超市餐馆提供的外食或者可以在家简易加工的垃圾食品半成品。美国经验说明,食物环境可通过影响人们的生活方式悄然而深刻地改变其膳食质量和身体健康。

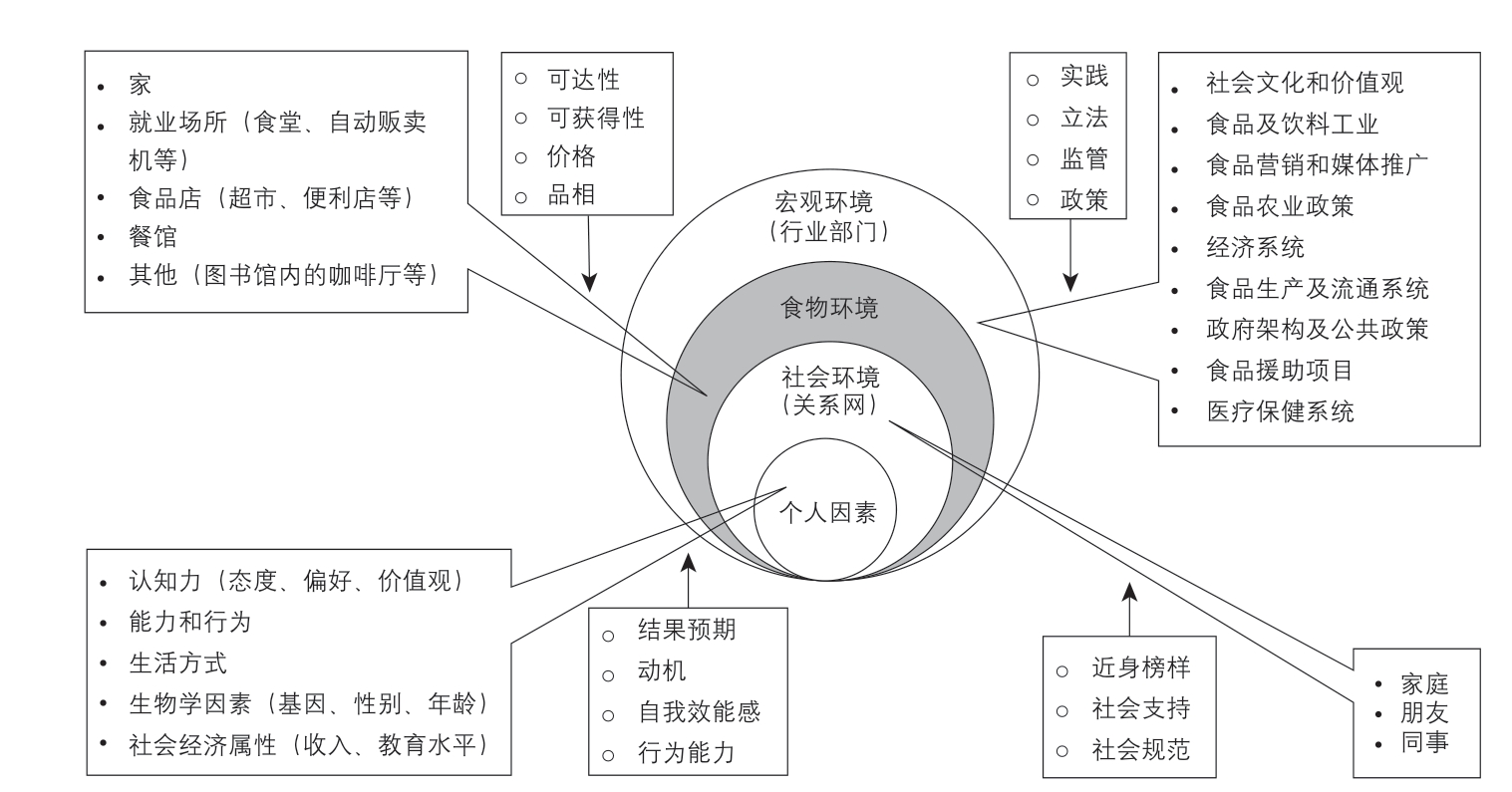

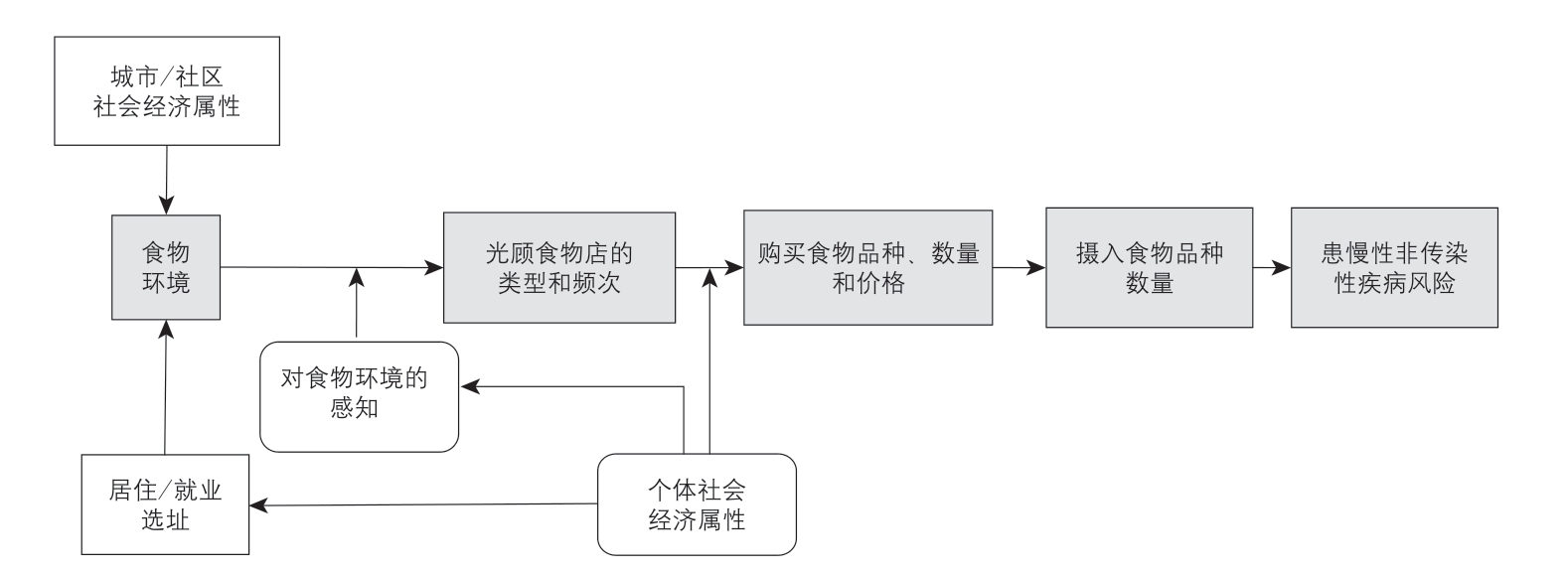

基于社会生态分析框架的大量实证研究认为,膳食质量由个人、社会环境(关系网)、食物环境和宏观环境等多层级因素共同影响和决定,其中食物环境是该因素群中的重要组成部分(图1)。近年来,我国公共卫生学界明确提出预防慢性非传染性疾病应重新审视环境与遗传的交互作用[12],并已开始利用大型自然人群队列研究环境因素与遗传因素的交互作用关系。国内公共卫生学界的新动向为我国空间规划提供了研究建成环境的新视野。与健康膳食教育相比,食物环境变迁可能对食物购买和食物摄入产生更大范围、更为持久但难以察觉的影响[15]。笔者梳理了食物环境对食物购买、食物摄入和罹患慢性非传染性疾病的可能影响路径和方式(图2)。空间规划应利用自身对建成环境形成机制、属性表征深入了解的专业优势,研究食物环境与食物购买以及摄入的互动反馈关系。

图1 膳食质量影响因素

资料来源:作者根据参考文献[13]绘制

图2 食物环境对食物购买、食物摄入和罹患慢性非传染性疾病的可能影响路径和方式

2.3 误区三:吃什么、吃多少与邻里食物环境无关

在西方国家过去十数年的研究中,邻里食物环境是最受关注的食物环境子类。邻里食物环境指家、工作单位或学校周边的食物环境。在我国,随着机动化出行能力的不断增强,人们对主要活动地点(家或工作单位)周边食物供应设施的依赖性减弱。当“单位大院加步行”的生活方式逐渐让位于“公交加小汽车中长距离出行”的生活方式,膳食质量是否仍受邻里食物环境的影响值得研究。

从西方国家基于大样本人群的实证研究成果看,邻里食物环境与膳食质量关系密切[16-19]。鲁莫等(Rummo et al.)对芝加哥、明尼苏达州“双子城”、奥克兰和伯明翰五个高密度城市的3 299 名居民的膳食质量调查发现,当人们住在便利店① 在这篇西方文献中,便利店指以出售高能量、低营养的含糖饮料和点心小吃为主的食品店。越多的邻里(以家为中心1 km 范围内),膳食质量更低,全麦类食物摄入量更少,且收入越低这一趋势体现得越明显[16]。调研同一批样本人群,笔者发现食物环境的重要组成部分——邻里街道连通性与在炸鸡汉堡店消费的频率具有统计学意义上的负关联性[20]。可见道路网形制可能阻碍人们使用某种特定类型的食物类设施。国内一项利用中国健康营养调查(CHNS: China Health Nutrition Survey)数据的分析发现,社区(即居委会范围)的菜市场密度越高,儿童膳食质量越高[21]。另外一项利用CHNS 数据的调查发现,社区(即以公共汽车为出行交通工具的30 分钟活动圈)便利店越多,人们摄入不健康食物的比例越高[22]。

国内外实证研究结果表明,居民膳食质量与邻里食物环境关系密切。我国绝大多数大中城市未实现也并不鼓励西方国家的全面小汽车化,邻里食物环境仍值得持续关注,尤其对高度依赖步行出行的人群而言。然而,目前我国空间规划以较为孤立的视角关注几种不同类型的食品店,如菜市场[23]、带有餐食服务功能的日间照料中心[24]、都市农庄[25]和摊贩[26]等,缺乏对食品店系统、全面的审视。空间规划介入食物环境研究有大量工作亟待推进。

3 空间规划介入食物环境研究的三大议题

自从2005 年卡明斯等(Cummins et al.)以英国格拉斯哥市[27]为背景开展食物荒漠(food desert)① food desert 另有多种翻译,譬如食品沙漠、食品荒漠、食物沙漠等,本文使用食物荒漠的译法进行描述是因为食物荒漠研究更关注新鲜食物(如新鲜蔬菜水果)的可获得性,而非加工食品(如包装点心、罐头食品)的可获得性。研究以来,食物环境的研究文献急剧增长,美国、加拿大、澳大利亚等国家的学者也积极介入对食物环境相关议题的探讨,每年有超过50 篇学术论文出现在PubMed、Embase、Web of Science等数据库[4]。笔者认为,这些文献主要从三大议题为我国空间规划学者介入食物环境研究提供了基础,分别是食物荒漠、食品沼泽(food swamp)和食物海市蜃楼(food mirage)。

3.1 食物荒漠

1995 年英国营养工作小组(Nutrition Task Force)的一份面向低收入群体的食品零售业调查报告聚焦食物荒漠问题,该报告使用食物荒漠这一术语揭示了居住在人口密集区的居民难以获得健康新鲜食物的问题[27],这是官方文件首次出现“食物荒漠”的提法。美国将离家一英里(约1.6 km)范围内没有生鲜超市的城市贫民区和离家十英里(约16 km)没有生鲜超市的农村贫民区认定为食物荒漠[28]。仅2021 年美国农业部就拨款1.6 亿美元,用于资助低收入社区新建生鲜超市。由于人们采购食物使用私家车出行比例高,小汽车出行范围内可选择的生鲜超市数量多,因此在社区内部新建的享受财政补贴的生鲜超市是否真正促进社区低收入居民的健康膳食,是西方发达国家在研议食物荒漠时最关心的问题。

西方发达国家面临的食物荒漠问题对于我国来说是真命题还是伪命题,需要进一步探究。西方国家由于极高的小汽车使用率,助长了种族和收入分异带来的空间隔离,也进而造成了弱势人群难以获取健康食物的问题。亚洲城市似乎并不存在此类问题,其人口密度高、用地功能高度混合的特点甚至从一开始就为消灭食物荒漠提供了有利条件。然而,从目前亚洲食物荒漠研究揭示的问题来看,情况并不容乐观。石川等(Ishikawa et al.)针对日本2 028位老年人的研究发现,由于可供自由支配的小汽车缺乏以及步行环境不友好,食物购买困难的问题已经出现在偏僻乡村和生活在老城区的老人中[29];阿贝(Abe)发现,日本京都城市边缘地区的很多邻里已经成为食物荒漠[30];新加坡也存在疫情时期的食物荒漠问题[31]。这暴露出高度依靠食物进口的小型岛国在食物可获得性上的脆弱性。从1992—2012 年城乡居民食物消费变化趋势来看,我国目前也普遍存在蔬菜水果摄入不足、奶类摄入量低的问题[32],需要研究建成环境是否加剧了食品店空间分布的不均衡。

我国城市化地区目前至少有三种类型的地区可能存在食物荒漠问题,分别是郊区、租金高企的中央商务区和大学校园。首先,农村和城郊由于人口集聚程度和整体购买力不高,难以吸引中大型生鲜超市选址落户,可能导致动物性食物、新鲜水果和奶类供应少或供应单一。一项针对北京、广州、南京等六市小学高年级学生食物摄入的研究发现,中心城区的学生对燕麦、蔬菜、水果、奶类的摄入均高于近郊学生[33],说明城区居民所处的“食物区位”优于郊区居民。其次,在城市中央商务区,生鲜超市和中低档餐馆难以支付高租金或难以稳定经营,限制了该区域就业人群就餐的可选择性,使得他们容易在下午工作时间选择垃圾食品作为膳食补充。中央商务区的食物荒漠问题可能与城市更新带来的绅士化有关,即低收入社区被高收入社区取代,导致原先于此处经营的生鲜超市等难以支付高昂租金而无法存活。另外,大学校园也可能存在不易察觉的食物荒漠问题。随着校园周边个体餐馆不断发展,食堂经营难度增大[34],若校园周边个体餐馆饮食质量得不到有效监管,而学校食堂供餐质量或辐射能力下降,将降低校园健康食物供给的水平。已经有学者以深圳市[35]、北京市朝阳区[36]、南京市[37]为研究地域关注食物荒漠问题。总之,食物荒漠问题的地理空间分异性、影响人群以及产生的原因需要空间规划积极介入研究。

虽然人口密度高、用地功能高度混合为我国城市居民在近距离购买健康食物提供了空间可达性上的便利条件,但这并不意味着中微观层面的建成环境为食品店选址提供了便利条件。笔者的调查显示,大型连锁超市存在消费规模门槛达标但选址困难的问题。首先是在满足大型超市最低消费门槛规模的地段已经很难找到易被消费者看到且平层面积达到7 000 m2 以上的商业空间(如果平层使用面积小于5 000 m2,则很难开展盈利性商业经营活动)。其次,在控制性详细规划或修建性详细规划编制阶段,规划师常常“以规划项目的思维规划街区”的不当方式规划商业用地,也就是说本应在一个街区适度分散的商业用地过于集中在某一两个地块的街角位置。这种做法可能导致相对集中的商业片区远端居民周边缺乏一定规模的商业用地来安排大中型超市。刘润雅等发现,随着新冠肺炎疫情时期大型食品店(如农贸市场和大型超市)暂时关闭,儿童特别是低收入家庭儿童的果蔬消费降低[38]。这说明大、中、小型食品店的空间配置需要进一步优化。

3.2 食品沼泽

随着罗斯等(Rose et al.)明确提出“食品沼泽”这一问题[39],人们对食物环境的认识进入一个新的阶段——大量垃圾食品“淹没”健康食物,导致健康食物摄入过少。食品沼泽研究提出一种新颖的观点——人们体重超重和肥胖的主因可能并非由于摄入过少的蛋白质、粗粮和新鲜蔬果,而是由于摄入了过多垃圾食品。西方国家针对便利店的研究发现,与食物荒漠影响低收入群体不同,食品沼泽问题影响各收入群体的健康膳食[40-41]。大量各种类型的小型超市、便利店、零食饮料贩卖机的数量迅速增长并渗透城乡空间,使人们获取垃圾食品的渠道越来越便利。各收入阶层的人越来越多地选择通过零售商购买预加工食物① 营养学之所以推荐减少预加工食物摄入,是因为预加工食物含有有害的营养物质,其加工程度越高,食物所包含的微量营养素和纤维素越少。[42-43],而非在家烹煮食物。从国内情况来看,北京、上海和重庆三个城市居民的超过1/3 的能量摄入来自预包装的加工食物和饮料[39]。虽然摄入未加工食物(real food)对健康膳食更有益,但是全球绝大部分国家和地区的居民已经越来越难以做到这一点[44]。从2007 年开始,韩国通过营养政策全面禁止在中小学校销售油炸食物、方便面、软性饮料等,2009 年更是全面禁止高热量、低营养食物在学校销售。但乔伊等(Choi et al.)跟踪韩国政策的实施效果后发现,禁令实施五年后学校商店内仍有大量垃圾食品在售[45]。禁销垃圾食品的政策实施效果差主要是由于市场销售缺乏有效监管,政策难以执行是因为人们对垃圾食品缺乏统一的认识。张等(Cheong et al.)在马来西亚调查了5 544 名儿童家周边的食物环境,发现快餐店密度与儿童超重存在统计学意义上的相关性[46]。

食品沼泽问题的危害需要引起空间规划的重视,因为大量售卖垃圾食品的小超市和便利店选址在小街区、密路网片区的可能性最大。也就是说,能够激发人们多步行活动的邻里可能也是最难以保证膳食质量的邻里。目前已有学者提出在健康社区规划中纳入健康风险叠加分析[47],而垃圾食品暴露风险评估应作为组成部分被纳入其中。

3.3 食物海市蜃楼

食物海市蜃楼指的是即使售卖健康食物的商店离居民并不远,但由于超市商品价格昂贵或品相不好,导致人们很少去这些超市购买健康食物。食物海市蜃楼是在食物荒漠基础上的延伸,提醒政府膳食质量问题远不是保证住家周边有菜市场和生鲜超市即告解决。考夫曼等(Kaufman et al.)发现与郊区相比,美国老城区和农村的新鲜健康食物价格更高、超市规模更小、食物品种更少[48]。食物海市蜃楼在西方属于双重剥夺(double deprivation)性质的重要议题,即住在老城区和农村的主要是低收入人群,他们却面临更高的食物价格。我国大城市中的安置小区和城中村菜价便宜且品种丰富,而商品房周边菜价贵且可选择性少的现象已经出现。有一种观点认为菜价高低属于自我选择(self-selection)问题[49]——人们在选择住址时会考虑能否接受周边的菜价,所以食物海市蜃楼问题造成的负面影响并不严重。应警惕的是,虽然随着城市扩张和城市功能多样化,人们对住在哪里拥有越来越多的选择可能性,但这并不意味着人们能够在兼顾理想通勤方式、理想学区等居住选址要求的前提下,还能同时获得理想的食物环境(买得到、买得起、买得满意)。尤其对于中低密度的城市郊区,仍可能出现由于消费群总规模小或流动性大导致其难以支撑生鲜、鲜奶制品迅速周转,最终造成食物价格高或品相差的问题。食物海市蜃楼不能被单纯理解为街区层面的问题,而应该上升到城市层面,通过空间规划参与生鲜食品专项规划,统筹考虑支撑健康食物环境所需要的消费密度、消费群体年龄和收入、商铺租金水平等,统筹安排有利于新鲜健康食物及时流通和销售的建成环境,真正实现社区15 分钟生活圈不但有菜买,而且有价格适中的新鲜菜买的目标。

3.4 小结

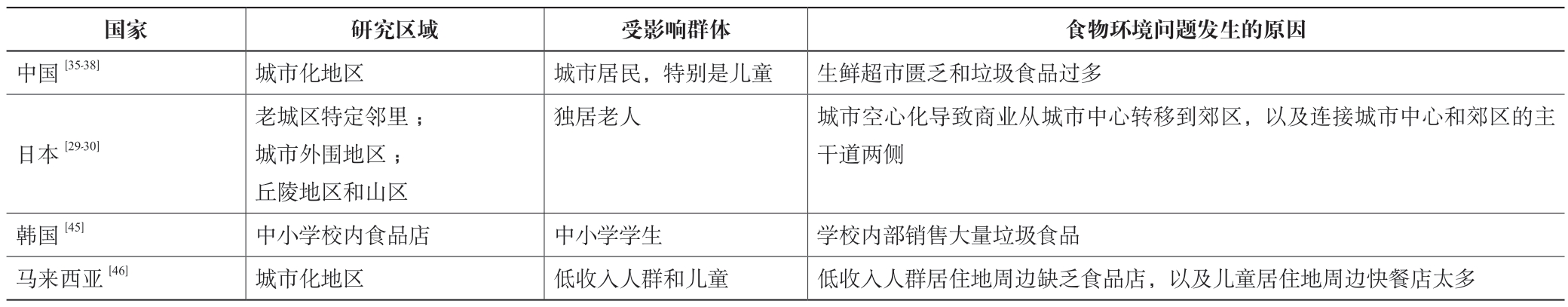

从上文对食物荒漠、食品沼泽和食物海市蜃楼的阐述来看,这三项议题各有侧重,折射出食物环境丰富的研究内涵。笔者发现,即使同为亚洲国家,不同国家研究的地区、受影响群体以及食物环境问题发生的原因仍具有显著差异(表1),研究重点的不同说明食物环境研究也具有地区特异性。

表1 亚洲不同国家食物环境研究框架

国家研究区域受影响群体食物环境问题发生的原因中国[35-38]城市化地区城市居民,特别是儿童生鲜超市匮乏和垃圾食品过多日本[29-30]老城区特定邻里;城市外围地区;丘陵地区和山区独居老人城市空心化导致商业从城市中心转移到郊区,以及连接城市中心和郊区的主干道两侧韩国[45]中小学校内食品店中小学学生学校内部销售大量垃圾食品马来西亚[46]城市化地区低收入人群和儿童低收入人群居住地周边缺乏食品店,以及儿童居住地周边快餐店太多

4 空间规划研究食物环境面临的挑战与机遇

4.1 跨学科协同探究膳食质量因果链

食物环境对膳食质量的影响机制属于长程反馈因果链,该因果链具有两个特征。第一,长程特征。在食物环境与终端变量膳食质量之间包含了对食品店的感知、食物购买等中间变量。换言之,食物环境通过影响人们对食品店位置、设施类型等属性的感知,进而影响光顾的商店类型以及购买的食物品种和数量,最终影响膳食质量,增加罹患慢性非传染性疾病的风险(图2)。第二,反馈特征。注重膳食质量的人可能会选择住在周边有生鲜超市或菜市场的地段,自我选择使得食物环境与食物购买行为之间存在互馈关系。由于该因果链的影响序列和互馈机制较为复杂,仅关注食物环境与膳食质量两者之间的关系而忽略这两者之间的中间影响要素(即调整变量或中介变量)的结论需谨慎对待。仅依赖统计模型检视这两者之间的关系,可能得到错误的结论。一旦更换研究人群、地理空间和研究设计方法,研究结果和结论可能差别迥异。从近15 年的文献结论来看,西方文献认为居民住家周边食品店的数量或距离远近与膳食质量并不直接相关——食品店提高膳食质量的影响机制不是仅通过提高住家周边生鲜超市的数量,还要通过促进居民对食品店的感知程度、社交关系等多种中介变量影响居民膳食质量。譬如:住家周边新开超市提高了居民对健康膳食问题的重视,进而可能间接提高居民在其他活动地点(如工作地)购买更多健康食物的机会,而住家周边新开超市本身并未吸引人们到此更多地购买健康食物[50]。又如:一项对6 000 名美国员工使用自助餐厅的300 万次用餐记录的调查研究发现,社交网络会促使人们选择摄入健康食品,也就是说人们会为了巩固与社交圈内某人的关系而改变自己的饮食行为[49]。总之,食物环境对膳食质量的影响机制较为复杂,查明膳食质量因果链上各要素之间的影响序列和互馈关系具有挑战性。

随着获取商业零售大数据和时空数据变得越来越便利,城乡规划和地理学具有其他学科难以具备的研究该因果链的优势,可在以下方面加深学界对食物环境的理解,如食品店选址影响因素、不同类型邻里食品店空间分布差异性、垃圾食品暴露的时空特点、不同类型食品店出售食物品种和价格的差异等。城乡规划和地理学学者应主动与公共卫生学者团队寻求合作,发挥多学科交叉的优势。

4.2 走出市场理性的误区

有一种论点认为,市场近期决策比规划中远期安排更合理[51],这种论点延伸到食物环境议题可理解为应充分利用市场机制配置菜市场、超市等食品店。这种认识不利于以详细规划的编制为契机为食品店选址创造有利条件。大中型超市由于具备食品冷链和储藏条件而属于公共卫生视角的公益性消费设施,但目前空间规划对如何引导具有公益性质的食品店合理布局并不得法。布拉克等(Black et al.)发现,即使在像加拿大英属哥伦比亚省这样的“小政府、大市场”地区,区划仍然可以通过调整居住用地和道路网的布局对食品店的空间布局产生显著影响[52]。也就是说,在考虑食品店空间布局时,详细规划所做的绝不是将市场需求简单落实在规划蓝图上。假如在城市新区规划功能单一的大街坊居住社区,那么这种空间布局模式很可能从一开始就扼杀了中小超市长期稳定经营的可能性① 中小型超市需要持续密集的(步行)人流惠顾,虽然每人次消费额不高,但消费总频次高。大街坊、宽路幅的社区相对来说更支持一定规模的大超市,是因为大超市商品更齐全,符合使用私家车“一次出行大量采买”的购物特征,但步行前往并不便利。。这是因为中小超市比大超市更需要密路网、窄面宽和高度混合使用的用地支持。功能单一的大街坊居住社区可能从一开始就丧失了配置层级分明的食品店系统的机会。近年来,有一个食物环境的子研究方向是从商店倒闭的角度研究低收入社区食品店[53]。这一分支的研究说明,如果一开始空间规划未提供合适的建成环境孵化条件,仅通过市场选址可能存在食物环境先天发育不足的问题。通过市场试错的方式调整食物店空间分布,将以恶化食物环境和降低膳食质量为代价。

在社区尺度上,具有公益性质的食品店系统应该由菜市场,大型(6 000 m2 以上)、中型(2 500~6 000 m2)和小型生鲜超市(300~1 000 m2)以及有条件提供一定数量和品种的生鲜食物的便利店共同组成。层层落实不同规模的公益性食品店,需要通过健康社区示范的手段,将具有公益性质食品店的选址要求融入土地出让条件和“一书三证”,包括规划建设密度、功能混合程度、与主次干道相接关系、机动车出入口、货运卸载点以及移交方式等多方面,真正落实膳食质量改善和慢性病防治视角的功能用途精细管控。

4.3 明确食物环境优化的空间抓手

将针对食物环境优化的非空间策略上升为公共政策,已经在美国、法国、智利、韩国、丹麦和墨西哥等国家施行。这些非空间公共政策包括对新开生鲜超市提供财政补贴、对含糖饮料征税、对广告投放内容管控等[43],部分政策的施行已获得良好效果① 譬如墨西哥对含糖饮料收税高达8%,已明显减少人们对含糖饮料的消费量。。然而,将引导食品店合理布局的空间策略上升为公共政策仍面临挑战,特别是对于大量非独立占地的出售垃圾食品的食品店,目前仍然缺乏可行的思路来管控。一方面,政府很难约束食品店位置、规模和食物品种;另一方面,这些食品店对拉动消费、促进城市活力起正面作用,并非只有负面影响。西方国家禁止开设垃圾食品店的经验较难借鉴。目前美国有多个城市使用区划条例暂时终止增设新的汉堡炸鸡店[54],或者要求此类店不得开设在学校周边,但是这些做法仅限于部分城市或地区,并未在美国全面铺开,要找到明确的空间抓手应对食品沼泽问题,还需要学界、社会的深入思考与讨论。对慢性非传染性疾病预防(以下简称慢防)来说,促进健康膳食的空间抓手比促进多运动的空间抓手更难落实。尽管人们对开放空间影响公共健康的内在机理也同样缺乏系统认识[55],但是公园、自行车道和慢步道已经在很多城市积极建设起来。多运动的诉求较容易满足,是因为所需新增的健身空间有望在道路用地、公共开放空间或城市绿化带内解决。而如果因为慢防而关闭奶茶店、炸鸡店,容易遭到社区、商户甚至居民的抵制而难以施行。

近五年来,西方国家提出约束垃圾食品店负面效应的新思路是控制垃圾食品店占总食品店数量的比值[56],即通过保证一定数量的健康食品店抵消垃圾食品店对健康产生的不良影响,这可能成为落实空间抓手的突破口之一。另外,空间抓手可能延伸到微观设计领域。目前有一个前沿的研究内容名为轻触策略(nudging strategies),研究通过改变超市内食物摆设的位置促进人们购买健康食物[57]。虽然目前的政策环境不太可能在大型超市内限制或取消酒品专柜,但可通过规定其在超市中允许摆放的位置而达到减少酒品出售的目的。

4.4 应对食品产业的自我保护

研究食物环境问题需要克服来自食品产业自我保护的干扰。西方国家经验表明,每当公众关于慢防的诉求出现,食品产业便会凭借其强大的公关、游说能力与公共健康利益博弈,企图淡化垃圾食品带来的危害,如2005—2009 年间,当美国公益团体强烈要求对汽水收税时,美国汽水行业游说公关的支出增加了约30 倍以抵制征收汽水税[58]。

西方国家的经验说明,食物环境研究的成果对推动社会变革、增加民生福祉起积极作用。美国食物标签的制定过程说明了跨学科研究者如何促进食物标签法的通过。尼克松等(Nixon et al.)调取2000—2012 年间美国五家主流新闻报纸关于个体肥胖问题的报道[58],发现从2001 年美国医务总监(Surgeon General)提出《预防与减轻过重及肥胖的行动号召》(Call to Action to Prevent and Decrease Overweight and Obesity),到2010 年美国《平价医疗法》(Affordable Care Act)要求每家餐馆在菜单中详细标明卡路里和营养成分,食品产业经历了从一开始抵制到后来主动配合的过程。食品产业开始抵制食物标签法时,用膳食质量问题应由个人自负其责的说法推卸产业应承担的公共卫生责任。譬如,加州餐饮机构协会甚至公开表示城市应将更多的精力放在犯罪和预算短缺等严重的社会问题上,而不是反式脂肪酸和炸鸡汉堡店这些琐碎的问题[14]。但随着公众与媒体对肥胖问题关注的升级,食品公司和产业行业协会的态度也开始软化,承认营养过剩需要各界协同解决,也承认产业本身的决策会随社会舆论环境的变化而调整。

食物标签法的胜利是相关方共同努力的结果,公共卫生、城乡规划、城市地理等领域的跨学科学者通过发表学术论文积极发声也起到了声援作用,特别是学者们在邻里尺度的研究成果,如发现存在食物荒漠和食品沼泽问题的邻里,甄别弱势人群等。这些成果提高了大众对健康食物可获得性以及垃圾食品暴露风险的科学认识。

总的来讲,空间规划介入食物环境议题面临挑战也具有前景。除了需要开展基于长程和复杂关联的实证研究以发现不同地域、人群的切实问题外,还需要联合其他学科发力,找准空间抓手等,使食物环境成为值得多学科长久耕耘的研究议题。

5 结语

新冠肺炎疫情将空间规划对公共卫生问题的关注推举到前所未有的高度,亦将对食物环境的关注提到前所未有的高度。目前西方国家对于食物环境影响膳食质量的研究正处于胶着期,大量基于截面数据的研究产生了并不完全一致的结论,因此难以直接运用这些结论为我国健康膳食视角的人居环境建设提供借鉴。我国正处于慢性非传染性疾病发病率上升的关键时期,在这个时期挑战和机遇并存。空间规划学者应积极迎战新问题,在擅长的空间尺度上研究改善食物环境的新思路;慢性非传染性疾病空间规划学者应抓住时机,积极与公共卫生等学科工作者密切合作,并争取政府、社区和媒体支持,通过空间举措助力推进我国慢防事业发展。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 健康中国行动推进委员会. 健康中国行动(2019—2030 年)[EB/OL].(2019-07-09)[2021-06-02]. https://wenku.baidu.com/view/4602 dde41fb91a37f111f18583d049649b660e98.html.

[2] CRINO M, SACKS G, VANDEVIJVERE S, et al. The influence on population weight gain and obesity of the macronutrient composition and energy density of the food supply[J]. Current obesity report, 2015,4(1): 1-10.

[3] SETO K C, RAMANKUTTY N. Hidden linkages between urbanization and food systems[J]. Science, 2016, 352(6288): 943-945.

[4] LYTLE L A, SOKOL R L. Measures of the food environment: a systematic review of the field, 2007-2015[J]. Health & place, 2017, 44: 18-34.

[5] 赵泽慧, 钟太洋. 食物保障度测度指标与方法研究进展综述[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(2): 50-57.

[6] 李娟娟, 张强, 王晓雯, 等. 2009 年云南贫困农村6 岁以下儿童营养不良的影响因素[J]. 卫生研究, 2015, 44(6): 993-995.

[7] 满青青, 庞邵杰, 王慧, 等. 2010—2012 年中国普通农村45 岁及以上居民低体重率及影响因素[J]. 卫生研究, 2018, 47(1): 32-36.

[8] 高帅. 农村人口食物安全测度与动因——基于家庭微观面板数据的分析[J]. 上海财经大学学报, 2014, 16(2): 36-42.

[9] 杨辉, 余四旺, 陈芳, 等. 中国营养与食品安全问题、对策与展望[J].中华预防医学杂志, 2019, 53(3): 233-240.

[10] 王俊, 谭洪兴, 许佳章, 等. 深圳市某单位集体用餐人群膳食营养素的调查分析[J]. 卫生研究 2011, 40(2): 206-208.

[11] 崔红, 何玲. 农村青少年儿童身体健康状况分析[J]. 中国青年研究,2007(11): 11-15.

[12] 邬堂春. 立足预防慢性非传染性疾病重新审视环境与遗传交互作用研究策略[J]. 中华预防医学杂志, 2014, 48(4): 241-243.

[13] STORY M, KAPHINGST K M, ROBINSON-O’BRIEN R, et al. Creating healthy food and eating environments: policy and environmental approaches[J].Annual review of public health, 2008, 29: 253-272.

[14] JOU C. Supersizing urban America: how inner cities got fast food with government help[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2017: 134-149.

[15] 段银娟, 李立明, 吕筠. 社区建成环境与居民身体活动及饮食行为的关联研究进展[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(4): 475-480.

[16] RUMMO P E, MEYER K A, BOONE-HEINONEN J, et al. Neighborhood availability of convenience stores and diet quality: findings from 20 years of follow-up in the coronary artery risk development in young adults study[J].American journal of public health, 2015, 105(5): e65-73.

[17] MORLAND K, WING S, ROUX A D. The contextual effect of the local food environment on residents’ diets: the atherosclerosis risk in communities study[J]. American journal of public health, 2002, 92(11):1761-1767.

[18] ROSE D, RICHARDS R. Food store access and household fruit and vegetable use among participants in the US Food Stamp Program[J].Public health nutrition, 2005, 7(8): 1081-1088.

[19] BODOR J N, ROSE D, FARLEY T A, et al. Neighbourhood fruit and vegetable availability and consumption: the role of small food stores in an urban environment[J]. Public health nutrition, 2008, 11(4): 413-420.

[20] PENG K, RODRÍGUEZ D A, PETERSON M, et al. GIS-based home neighborhood food outlet counts, street connectivity, and frequency of use of neighborhood restaurants and food stores[J]. Journal of urban health, 2020, 97(2): 213-215.

[21] WANG R, LU S. Access to food outlets and children’s nutritional intake in urban China: a difference-in-difference analysis[J]. Italian journal of pediatrics, 2012, 38(30): 1-7.

[22] AN R, HE L, SHEN M J. Impact of neighbourhood food environment on diet and obesity in China: a systematic review[J]. Public health nutrition,2020, 23(3): 457-473.

[23] 陈煊, 杨薇芬, 刘奕含, 等. 街市型菜市场的动态特征及其规划治理转型——以长沙市活力街市为例(1980—2018)[J]. 现代城市研究,2021(2): 27-32.

[24] 荣增举. 社区老年日间照料中心存在的问题与对策——以青海西宁市为例[J]. 北京工业大学学报, 2013, 13(2): 19-23.

[25] 项坚, 李丹静. 城市近郊地区都市农庄的营造策略[J]. 规划师, 2013,29(7): 152-154.

[26] 周晓穗, 吴晓. 流动摊贩的时空分布特征研究——兼议流动摊贩包容性治理策略[J]. 现代城市研究, 2020(1): 89-96.

[27] CUMMINS S. Food deserts[M] // Wiley Blackwell encyclopedia of health, illness, behavior, and society. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014: 562-566.

[28] U.S. Department of Agriculture. Documentation[EB/OL]. (2021-05-24)[2021-05-25]. https://www.ers.usda.gov/data-products/food-accessresearch-atlas/documentation/#definitions.

[29] ISHIKAWA M, YOKOYAMA T, NAKAYA T, et.al. Food accessibility and perceptions of shopping difficulty among elderly people living alone in Japan[J]. The Journal of nutrition, health & aging, 2016, 20(9): 904-911.

[30] ABE D. The emerging food desert in Kyoto: a new challenge for planners for a sustainable and health living in the built environment[M] //Depopulation, deindustrialisation and disasters: building sustainable communities in Japan. Cham: Palgrave Macmillan, 2019: 177-204.

[31] TENG P. Assuring food security in Singapore, a small island state facing COVID-19[J]. Food security: the science, sociology and economics of food production and access to food, 2020(12): 801-804.

[32] 赵丽云, 房玥晖, 何宇纳, 等. 1992—2012 年中国城乡居民食物消费变化趋势[J]. 2016, 45(4): 522-526.

[33] 闫心语, 张曼, 李亦斌, 等. 中国城市高年级小学生食物摄入频次现况[J]. 中国学校卫生, 2019, 40(2): 190-193.

[34] 李云. 学校食品安全监管重点细节与应对措施[J]. 中国学校卫生,2009, 30(2): 185.

[35] SU S, LI Z, XU M, et al. A geo-big data approach to intra-urban food deserts: transit-varying accessibility, social inequalities, and implications for urban planning[J]. Habitat international, 2017, 64: 22-40.

[36] 刘威风. 老龄化背景下我国城市“食品沙漠”问题研究——以北京市朝阳区A 地区为例[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2018: 1-5.

[37] 刘芳. 食物沙漠对城市住户食物保障不足的影响——以南京市为例[D].南京: 南京大学, 2019: 1-5.

[38] 刘润雅, 李中慧, 蔡少伦, 等. 新型冠状病毒肺炎疫情管控期间儿童果蔬消费状况及影响因素[J]. 中国学校卫生, 2020, 41(10): 1477-1481.

[39] ROSE D, BODOR J N, SWALM C M, et al. Deserts in New Orleans?illustrations of urban food access and implications for policy[D/OL]. Tulane:Tulane University, 2009[2021-05-25]. https://www.semanticscholar.org/paper/1-DESERTS-IN-NEW-ORLEANS-ILLUSTRATIONS-OF-URBANAND-Rose-Bodor/abc8b418aa0783c8f3b0a0c4fca8f137ad806e0a.

[40] HAGER E R, COCKERHAM A, O’REILLY N, et al. Food swamps and food deserts in Baltimore City, MD, USA: associations with dietary behaviours among urban adolescent girls[J]. Public health nutrition, 2017,20(14): 2598-2607.

[41] GORDON-LARSEN P. Food availability/convenience and obesity[J].Advances in nutrition, 2014, 5(6): 809-817.

[42] PENG K, KAZA N. Availability of neighbourhood supermarkets and convenience stores, broader built environment context, and the purchase of fruits and vegetables in US households[J]. Public health nutrition,2019, 22(13): 2436-2447.

[43] POPKIN B M, KENAN W R. Preventing type 2 diabetes: changing the food industry[J]. Best practice & research clinical endocrinology &metabolism, 2016, 30(3): 373-383.

[44] 杨舒仪, 谢润生, 邓煜盛, 等. 百度地图在中学生致肥胖食物环境研究中的应用[J]. 中国学校卫生, 2018, 39(7): 990-992.

[45] CHOI S K, FRONGILLO E A, BLAKE C E, et al. Food availability in school stores in Seoul, South Korea after implementation of food- and nutrient-based policies[J]. Journal of school health, 2017, 87(7): 498-505.

[46] CHEONG K C, CHEONG Y L, HOCK L K, et al. Association between availability of neighborhood fast food outlets and overweight among 5-18 year-old children in Peninsular Malaysia: a cross-sectional study[J].International journal of environmental research and public health, 2019,16(4): 593-604.

[47] 段进, 杨保军, 周岚, 等. 规划提高城市免疫力——应对2020 新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J]. 城市规划, 2020, 44(2): 115-136.

[48] KAUFMAN P R. Rural poor have less access to supermarkets, large grocery stores[J]. Rural development perspectives, 1998, 13(3): 19-26.

[49] LEVY D E, PACHUCKI M C, O’MALLEY A J, et al. Social connections and the healthfulness of food choices in an employee population[J/OL]. Nature human behavior, (2021-04-22)[2021-05-25].https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33888881/.

[50] DUBOWITZ T, GHOSH-DASTIDAR M, COHEN D A, et al. Diet and perceptions change with supermarket introduction in a food desert, but not because of supermarket use[J]. Health affairs, 2015, 34(11): 1858-1868.

[51] LEVINE J. Zoned out: regulation, markets, and choices in transportation and metropolitan land-use[M]. Washington, DC: Resources for the Future, 2006: 5-10.

[52] BLACK J L, CARPIANO R M, FLEMING S, et al. Exploring the distribution of food stores in British Columbia: associations with neighbourhood socio-demographic factors and urban form[J]. Health &place, 2011, 17(4): 961-970.

[53] WARREN J L, GORDON-LARSEN P. Factors associated with supermarket and convenience store closure: a discrete time spatial survival modelling approach[J]. Journal of the royal statistical society,2017, 181(3): 783-802.

[54] STURM R, COHEN D A. Zoning for health? the year-old ban on new fast-food restaurants in South LA[J]. Health affairs, 2009, 28(6):w1088-w1097.

[55] 李志明, 樊荣甜. 国外开放空间研究演进与前沿热点的可视化分析[J].国际城市规划, 2017, 32(6): 34-41. DOI: 10.22217/upi.2017.135.

[56] CLARY C M, RAMOS Y, SHARECK M, et al. Should we use absolute or relative measures when assessing foodscape exposure in relation to fruit and vegetable intake? evidence from a wide-scale Canadian study[J].Preventive medicine, 2015, 71: 83-87.

[57] BUCHER T, COLLINS C, ROLLO M E, et al. Nudging consumers towards healthier choices: a systematic review of positional influences on food choices[J]. British journal of nutrition, 2016, 115(12): 2252-2263.

[58] NIXON L, MEJIA P, CHEYNE A, et al. “We’re part of the solution”:evolution of the food and beverage industry’s framing of obesity concerns between 2000 and 2012[J]. American journal of public health, 2015,105(11): 2228-2236.