形态认知与形态设计分别是城市形态学与城市设计的核心工作,它们在城镇化进程中相互影响并演进。城市形态学方法为城市设计提供知识前提,城市设计为城市形态学提供实践问题和素材[1-2]。尽管因为具有相同的关注对象而时常被联系起来,但是由于学科背景和工作目标不同,两者在知识体系的建构上仍然存在一定的间隙[3],相互协作存在阻碍。此外,城市形态学时常被否定,认为无法直接指导实践;城市设计也时常被质疑,认为缺乏实证研究[4]。这些矛盾和误解实际上是由思维方式的不同所致。比较两个领域知识体系的建构逻辑,有助于理解共识和分歧的内在成因,对融通知识体系和建立科学思维具有基础性意义。

1 城市形态学与城市设计的知识体系建构逻辑

1.1 城市形态学

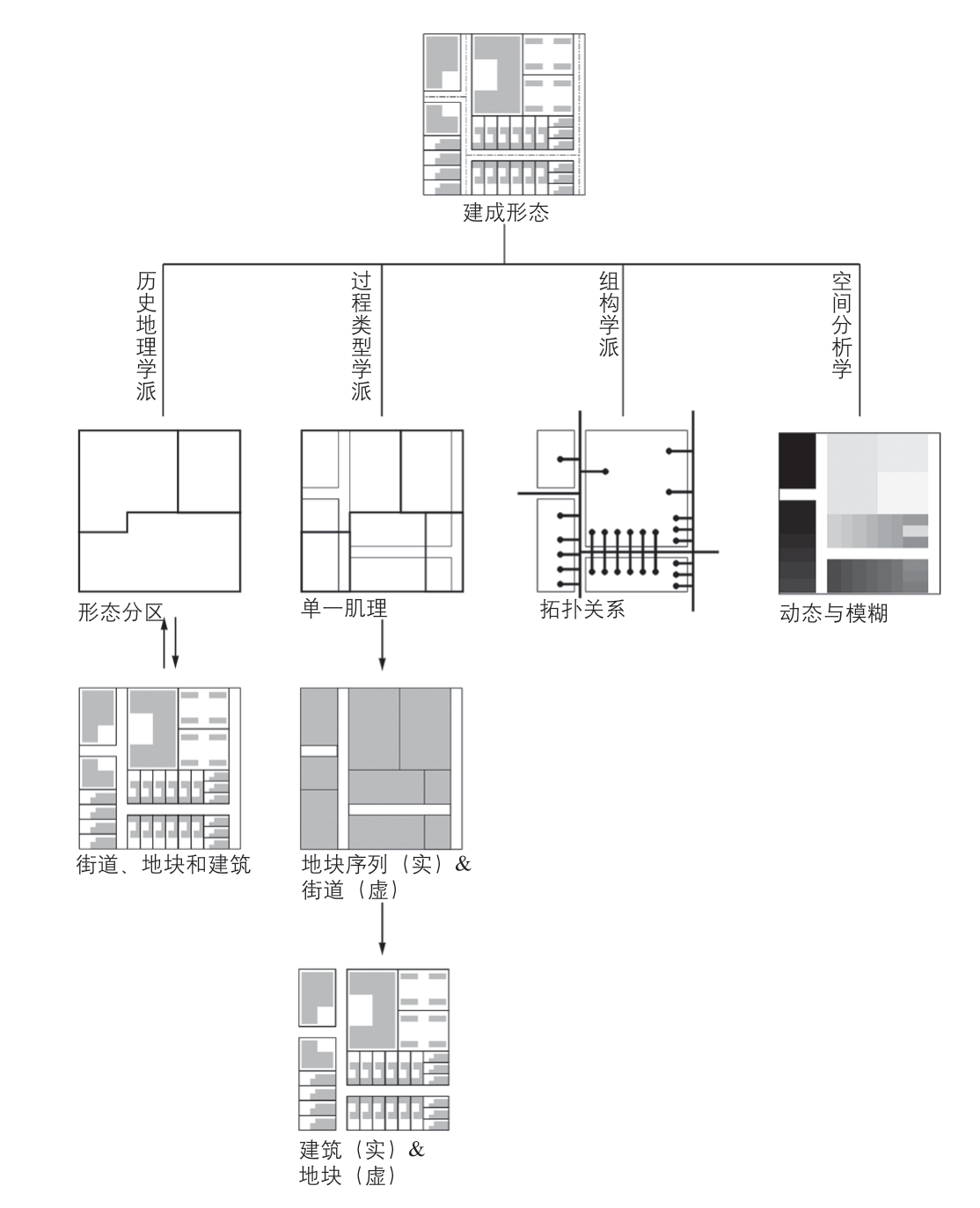

城市形态学主要研究城市形态结构的产生、发展和演变规律,大量的实证性研究奠定了其稳固且系统的知识体系。以康泽恩(Conzen)为代表的英国历史地理(Historico-geographical)学派在建立之初便明确地将城镇景观看作城镇平面格局(town plan,包括街道、地块、建筑基底)、建筑肌理(building fabric)和土地与建筑利用(land and buildings utilization)的综合反映,并构建了地块循环(burgage cycle)、形态区域(morphological region)和边缘带(fringe belt)等概念和方法体系[5]。多年来,经过该学派的沿用和改进[6-7],这些方法不断在实证分析中得到验证。过程类型(Process Typological)学派的理论发展主要植根于意大利建筑师穆拉托里(Muratori)的工作,建筑师和城市学家卡吉尼亚和马费伊(Caniggia &Maffei)对这一学派的思想进行了系统化的阐述[8]。该学派共性的认知基于一个抽象的集合或模式,而该集合/模式又由层次结构的组件——元素、元素的结构、结构的系统和系统的有机体构成。空间句法代表了组构(Configurational)学派,该学派以认知空间结构与社会逻辑的关系为目的,创造了一系列数理模型,以揭示社会信息和内涵如何隐藏在空间模式中。例如希利尔(Hillier)从街道构型分析中的对偶表示法发展出了空间句法[9-10],后来又发展出线段角度图[11]、连续线图[12]、命名道路图[13]、转向距离图[14]等方法。空间分析(Spatial Analytical)学派以巴蒂(Batty)及其所在的伦敦大学学院高级空间分析中心的工作为代表,该学派将城市的空间结构和动态认知为复杂、突发的现象,其中全球结构由局部过程发展而来。该学派还发展了元胞自动机(Cellular Automata)和代理模型(Agent Based Model)等一系列方法和模型[15-16]。总的来说,城市形态学的理论派系发展明确,且不断有学者对其知识框架进行归纳总结,如穆东(Moudon)[17]、高蒂尔和吉利兰(Gauthier &Gilliland)[18]、克罗普夫(Kropf)[19]、怀特汉德等(Whitehand et al.)[20]、奥利维拉(Oliveira)等[21-22]、希尔(Scheer)[23],试图建立一个可供各学派参照的平台。

1.2 城市设计

相较城市形态学,城市设计的理论体系更加复杂多样。在价值、技术和管理的多维推动下,城市设计工作的发展也逐渐多元化,范式不断变革,作用和任务已经远远超出“形态设计”的范畴[24]。总的来看,传统、现代主义、绿色和系统四种城市设计范式的更迭,目前已成为一种基本共识[25-26]。在传统城市设计中,建筑学意义上的有序美学是最重要的价值取向,西特(Sitte)、卡伦(Cullen)和芦原义信等学者在塑造城市空间艺术和美学效果方面发挥了重要作用。现代主义城市设计除关注美学价值外更关注经济和技术,最有代表性的是早期的柯布西耶(Corbusier)、培根(Bacon),以及后期更关注人文体验的林奇(Linch)、罗(Rowe)等。绿色城市设计力图在现代城市规划体系中贯彻整体优先和生态优先的准则,关注城市的可持续性和韧性,例如霍华德(Howard)、佩里(Perry)等致力于改善社区环境品质,麦克哈格(McHarg)则力图在更大尺度上创造一个人工环境与自然环境和谐共存的、可持续发展的城市环境[27]。在系统城市设计中,城市的价值体现在社会、人文、历史、工程等诸多系统的平衡与共进中,数字技术被广泛应用,以系统认知深层和复杂的城市形态作用机制并作出科学预测,这类城市设计最早可以追溯到亚历山大(Alexander)、马丁(Martin)和马奇(March),希利尔和巴蒂也被认为是这一方面的代表性人物,近年来王建国所倡导的人机互动的数字化城市设计[28]也是此类典型。

1.3 建构逻辑的比较基础

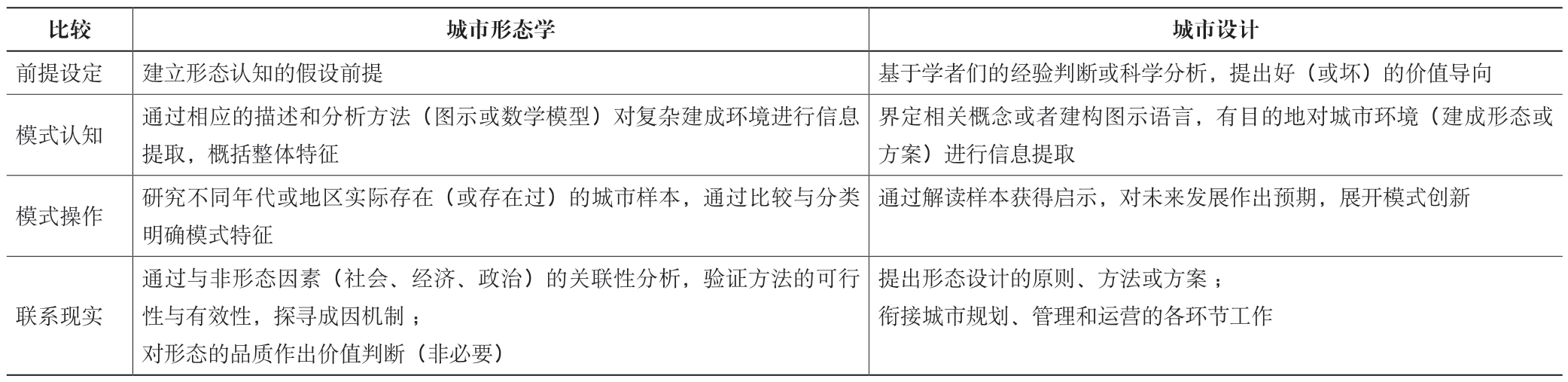

城市形态学与城市设计的知识建构逻辑存在一定的共性(表1)。第一,两者都是从某一前提设定开始。城市形态学将认识世界的方式作为假设前提,而城市设计将反对或建立某种价值观念作为前提。第二,模式认知(pattern recognition)是两个领域必不可少的工作[23,29]。它是对复杂知识的抽象工作,通过某种学术视角的抓取和过滤,最终整合成便于理解和交流的图示和语言。第三,两个领域均涉及模式操作,这是处于抽象状态下的工作,可以捕捉历史演进中的内在规律,判断和干预未来发展趋势。第四,联系现实是由抽象回归具象的工作,社会、经济、文化等一系列现实问题将得到综合考量,为理论研究赋予现实意义,这也是两个领域的最终目的。

表1 城市形态学与城市设计知识体系建构逻辑比较

比较城市形态学城市设计前提设定建立形态认知的假设前提基于学者们的经验判断或科学分析,提出好(或坏)的价值导向模式认知通过相应的描述和分析方法(图示或数学模型)对复杂建成环境进行信息提取,概括整体特征界定相关概念或者建构图示语言,有目的地对城市环境(建成形态或方案)进行信息提取模式操作研究不同年代或地区实际存在(或存在过)的城市样本,通过比较与分类明确模式特征通过解读样本获得启示,对未来发展作出预期,展开模式创新联系现实通过与非形态因素(社会、经济、政治)的关联性分析,验证方法的可行性与有效性,探寻成因机制;对形态的品质作出价值判断(非必要)提出形态设计的原则、方法或方案;衔接城市规划、管理和运营的各环节工作

城市形态学作为一门实证性学科,根本目的是对城市本身进行持续性的认知工作。认知会因技术工具的发展而更加准确和精细,反之,认知的逐步深入也会推动技术工具的进步。城市设计则紧扣城市发展的阶段性问题,学者根据经验判断或科学分析提出某种“好(或坏)”的价值理念,并从专业视角、通过专业语言进行解读与诠释,进而创造出新的形态模式,最终转化为可以对接规划管理的实操手段。因此相比之下,推动城市形态学和城市设计两门学科知识发展的动力是不同的,前者靠学科发展的内在动力,后者则靠外部实践需求的牵引,尽管技术工具是两个领域发展的共同保障。

对于城市形态认知与设计在模式认知、模式操作、联系现实三个方面的差异,下文将展开详细论述和比较。

2 城市形态认知的一般途径和特征

2.1 模式认知:客观物质视角

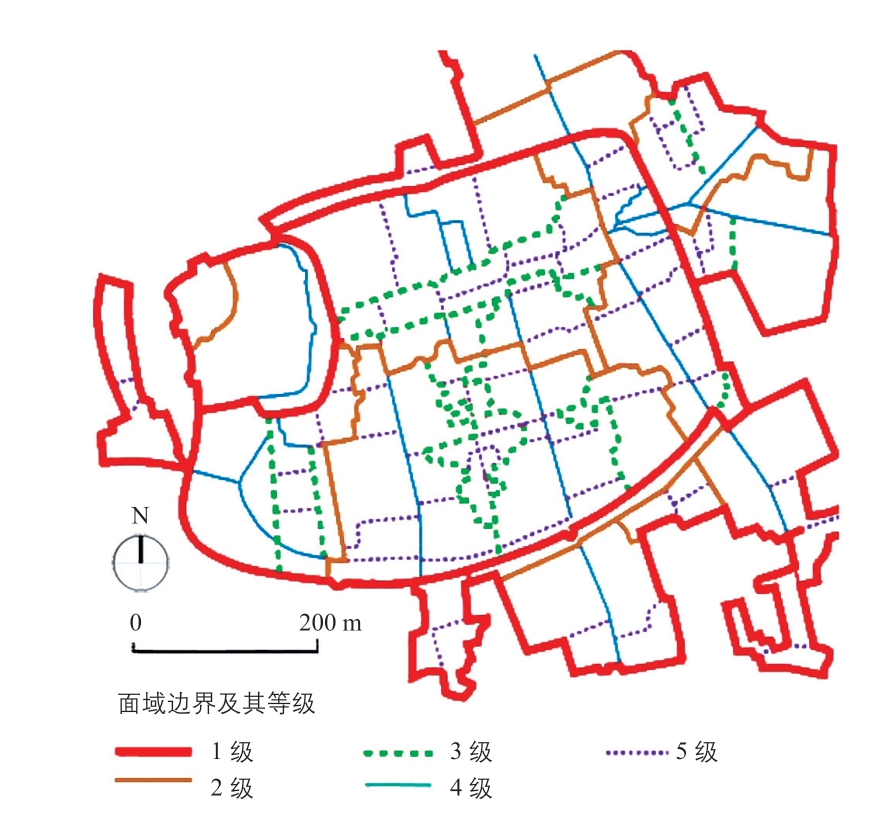

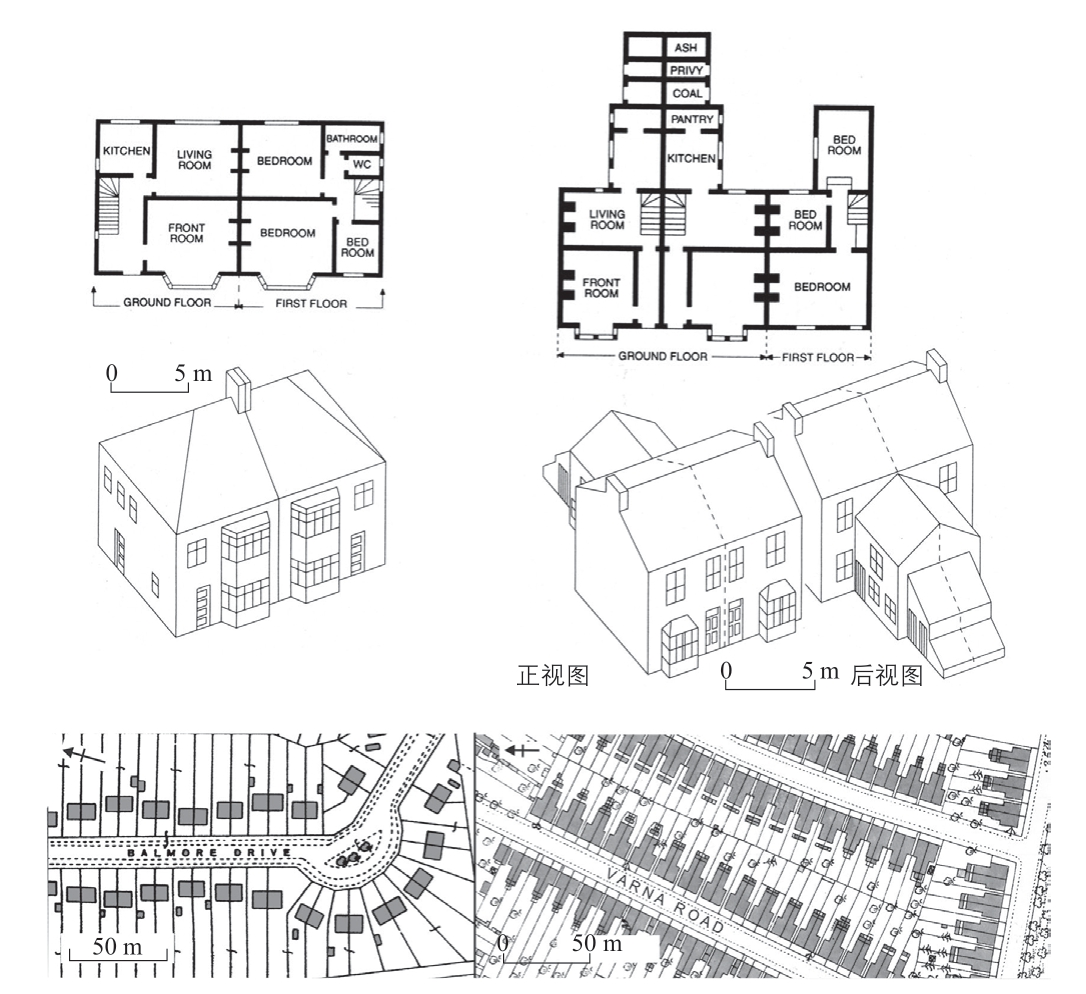

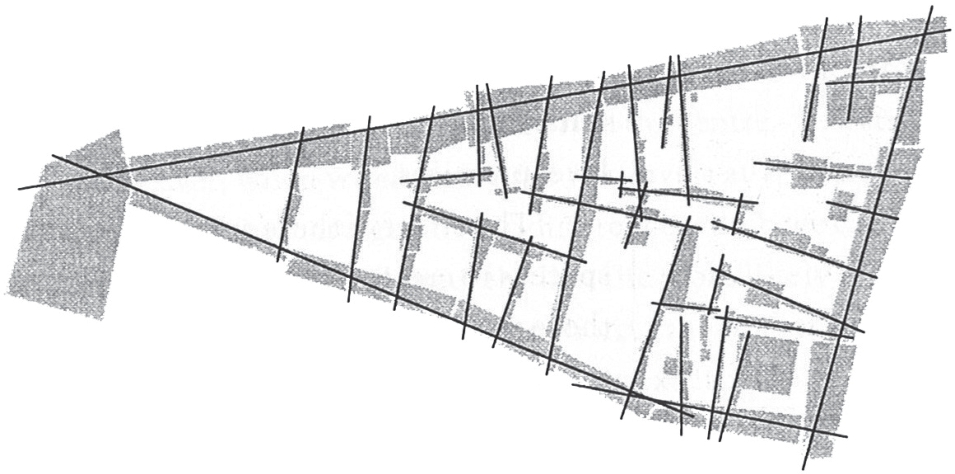

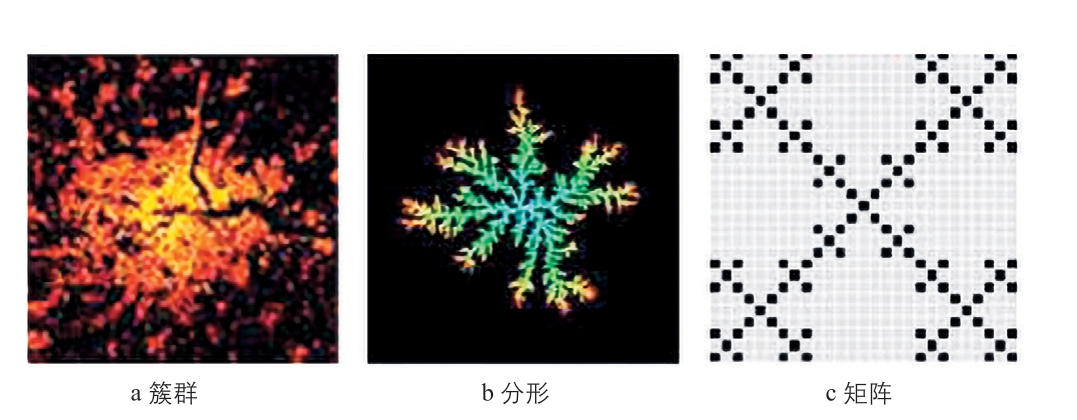

模式认知是认识世界与发展知识的重要手段,识别、比较和明确发生于不同时间和地点的相似模式是城市形态认知的主要目标之一[30]。英国历史地理学派的认知模式像一个“七巧板”玩具,不同时期形态特征的形态区域如同一个个不同形状、颜色的面板,严丝合缝地拼接于平面用地上。由于地理学一般从相对宏观的视角出发,街道、地块和建筑仅作为微观的识别依据,因此形态区域是该方法要最终捕捉的对象。如果将形态区域看作一种“面域”图形,那么它们相互组合的逻辑关系就可以视作“面域结构”(图1)。过程类型学派对城市形态的认知建立在多个“局部—整体”关系相关联的层级逻辑基础之上,关注焦点不限于一个层级。与历史地理学派的面域结构不同,过程类型学派更注重人们的行为活动方式,“面”内部还包含“实”与“虚”的空间对比,因此用“模块”来形容该学派所认知的“面”更加贴切,即带有一定质感、可以自由组装,逻辑关系是模块结构与层级结构的结合(图2)。组构学派寻求对聚落空间结构的理解,认为全局结构是通过局部过程产生的,其概念和分析方法几乎完全集中在虚空结构——聚落之间的街道空间上,关注对象是人们赖以活动的公共空间网络,并用“线”抽象要素之间的拓扑关系(图3)。空间分析学派基于数学思维,通过数据模型理解城市。但模型的建立与模拟并不是为了提供准确的描述或预测,而是从此过程中剥离出最根本的要素,从而揭示城市发展的机制。其中,数据信息落位于用地平面上的“面”与“点”,但是其图示逻辑具有多种类型,除了稳定的面域结构,还有簇群(aggregate cluster)、矩阵(matrix)和分形(fractal)等具有动态性和模糊性的逻辑类型(图4)。可以看出,不同理论体系对世界的认知假设不同,因而呈现出的城市认知模式的差异也较大[23](图5)。但是,城市形态学理论在认知形态的视角上有一个明确的共性——客观提取形态因素,排斥非形态因素的影响。换言之,城市形态学者在介入形态研究之初是不掺杂任何主观价值导向的,仅关注形态存在的客观物质状态。

图1 历史地理学派的形态区域

资料来源:参考文献[5]

图2 过程类型学派的图示

资料来源:参考文献[20]

图3 组构学派的轴线图

资料来源:参考文献[9]

图4 空间分析学派的数学模型

资料来源:参考文献[15]

图5 四种城市形态学方法的认知模式

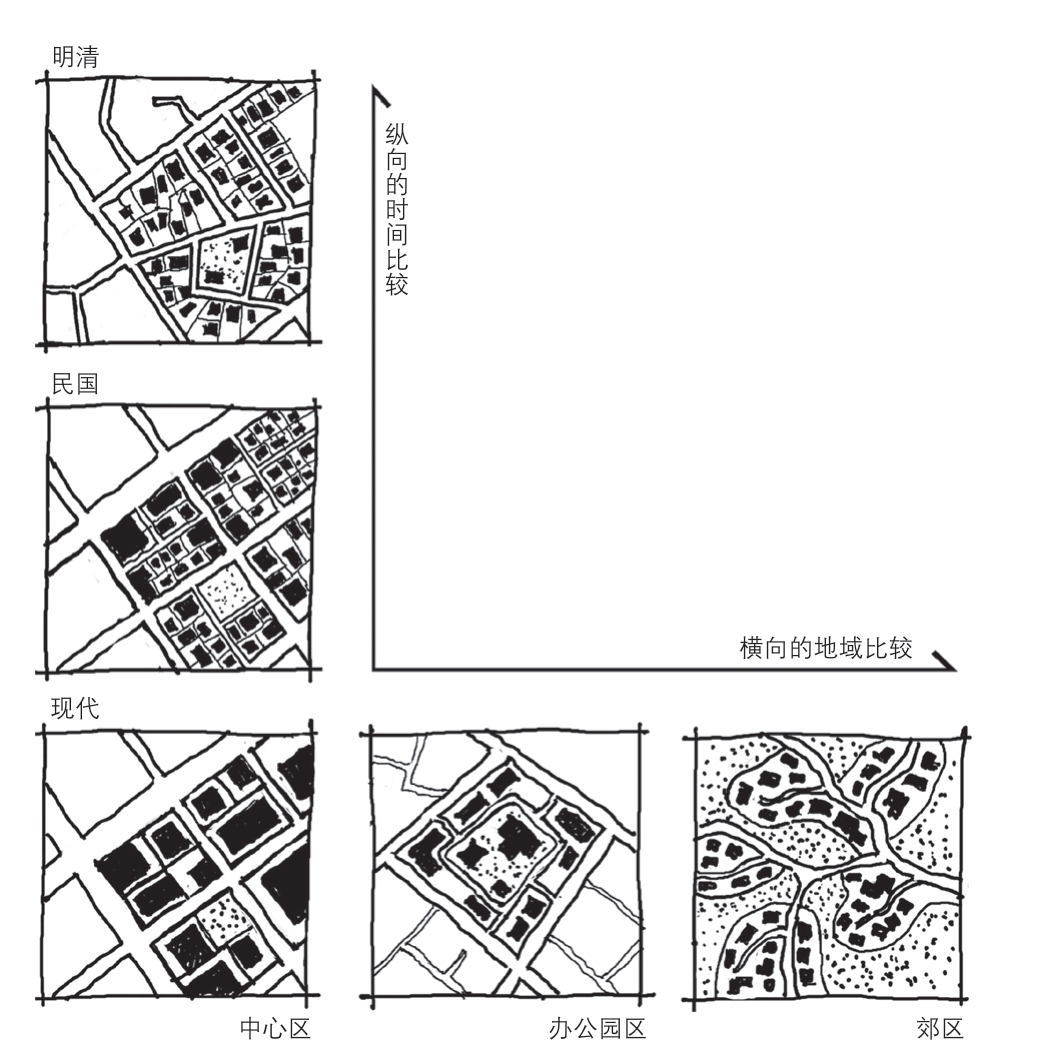

2.2 模式操作:多维度的模式比较

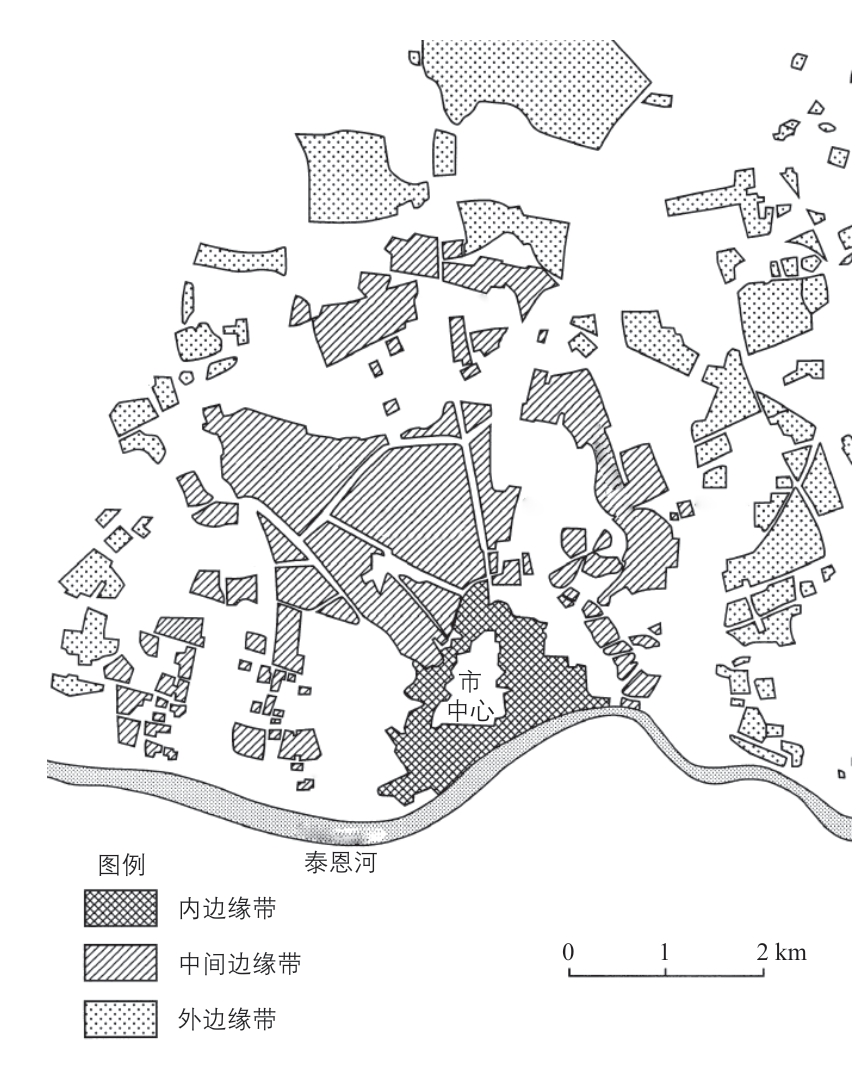

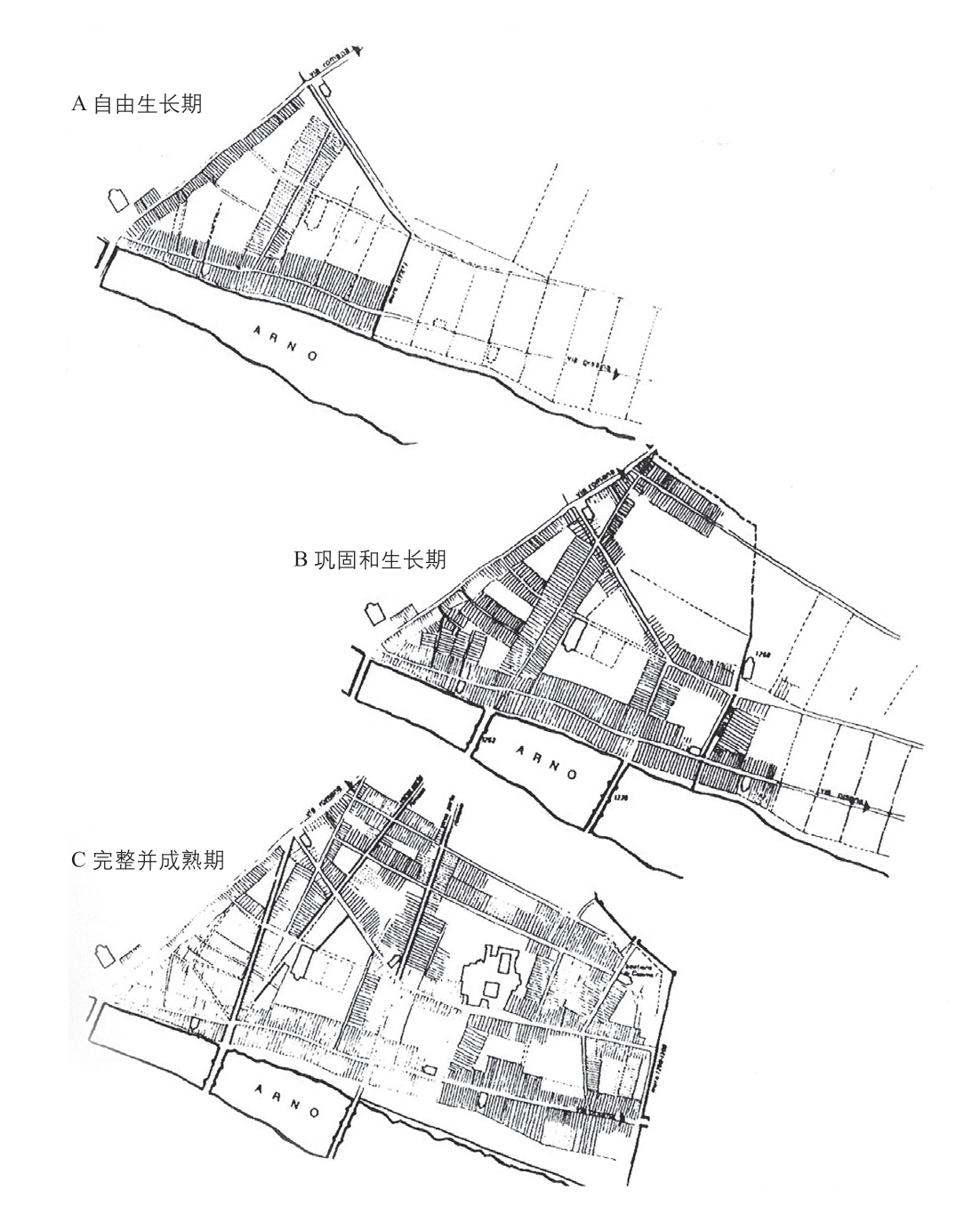

横向比较不同地域之间的形态以区分明确特征是形态认知中较为常见的手段,如怀特汉德等运用历史地理学方法对中西方城市形态的比较[20],以及马歇尔(Marshall)对不同城市街道的构型模式比较[31]。同一地域纵向的时间比较也是形态的重要认知维度(图6)。在横向纵向比较的基础上,形态学家还识别了循环模式,并以此发展了演变的理论。他们通过对同一地点在不同历史时期的形态进行抽象概括,寻找隐藏在变化过程中的内在机制和规律,并以演变的视角分析建成形态。各学派根据各自的研究背景和目的构建了不同的概念和方法,例如:历史地理学派的“地块循环”和“边缘带”概念是动态视角下对城市微观与宏观结构的认识,前者指从产权内剩余空地被不断填充开始,到地块内建筑被整体清理再重新开发这一过程,后者指伴随城市发展衰落期形成的连续开阔地(以绿地为主,住宅与路网稀少)(图7)。再如:过程类型学派的卡吉尼亚和马费伊将佛罗伦萨某一地区的形态发展分为三个阶段,即建筑沿单线街道的自由生长时期;建筑结合逐渐网络化的街道进一步巩固和生长阶段;在有力的规划干预下,城市肌理趋于完整并步入成熟期[8](图8)。

图6 城市形态学认知样本的两个维度

图7 1965 年纽卡斯尔城市边缘带

资料来源:参考文献[7]

图8 佛罗伦萨某一地区的过程类型图示

资料来源:参考文献[8]

2.3 联系现实:与非形态因素的关联

建立物质形态与非形态要素的关联是城市形态学方法的主要任务之一。形态学者认为,从物质形态中观察到的模式和变化规律都有错综复杂的原因,往往与历史事实、土地利用、人口转移、经济和文化运动以及政治背景有关[19]。这些相关性引导我们理解为什么物质形态在特定地区发生变化;反过来,物质城市是一个可以被读取和解释的数据库,帮助我们理解历史或者获取其他手段无法观察到的信息。因此,为了使经验观察与其他因素和条件形成有效关联,形态学者认为了解并掌握非形态要素必不可少。早期康泽恩、卡吉尼亚、怀特汉德、穆东等学者从建成形态的角度解释了不同社会背景的特征及其变迁。近年来,技术尤其是计算机技术的发展,极大地提高了关联分析的效率——GIS 平台为非物质因素的数据提取和管理带来了便利,推动了关联性分析;近年涌现的Place Syntax、sDNA、UNA 等工具实现了人口、地价、政策、环境、安全等社会属性与街道网络的关联分析[32];网络大数据(POI、Panoramio 等)和手机信令数据被广泛运用在人群活动的量化分析上,为建立物质空间与行为规律的关联性解析提供了基础[33-34];机器学习、虚拟现实、生理传感器、眼动追踪等技术的运用将人的感知进行了科学的量化描述,替代了传统市民问卷和专家打分法[35];物理环境的模拟与实测技术的发展,实现了城市空间对声、光、气温、风等因素的影响作用分析[36]。城市形态学方法在每一阶段的发展和进化,都将形态认知结果与非形态因素进行关联性解析,通过相互解释和印证验证新方法的有效性,达到推动理论发展的目的。

3 城市形态设计的一般途径和特征

3.1 模式认知:价值导向

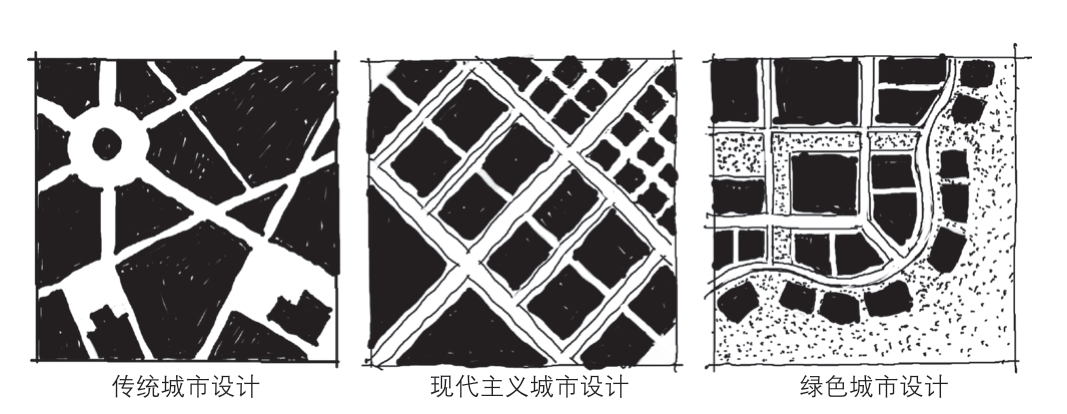

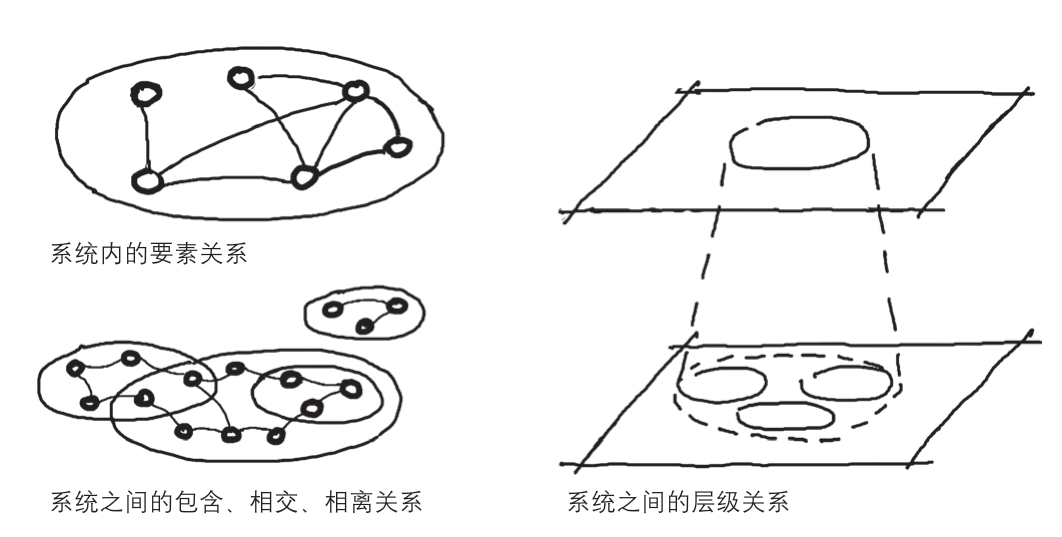

随着价值观念的转变,城市设计模式认知的关注重点也发生着变化。传统城市设计关注街道、广场以及重要建筑之间的空间与比例关系,例如西特对城市广场的解读[37],卡伦通过图像拼贴描述城市案例[38]。现代主义城市设计强调经济性和效率,从柯布西耶的“光明城市”[39]和培根的费城规划[40]中不难看出,现代化路网、功能分区和城市天际线是该类设计模式认知中的重点。而无论是霍华德的田园城市还是佩里的邻里单元[41]模型,都普遍关注绿化系统如何提高居住品质,因此公园、林荫道、入户花园等在社区中的分配成为绿色城市设计的认知重点;麦克哈格则在更大尺度上探讨了建设斑块与自然格局之间的关系,其认知重点是城市建设区的选址、城市边界的过渡、自然与人工绿化的连续(图9)。系统化城市设计的模式认知不再依托具象的形式,而是从形而上的维度出发,认知系统内要素的关系、系统之间的相互关系以及系统之间的层级关系等(图10)。例如:亚历山大开创性地运用计算机学中的“集合”概念描述城市形态要素之间的包含关系,阐明了老城的半网络形结构与新城的树形结构的本质区别[42],并在其著作《城市设计新理论》(A New Theory of Urban Design)中再次强调了整体与个体之间的系统性关联[43];王建国从多维系统认知城市,通过数字技术对各个系统进行叠加进而全面认知城市,为未来判断提供支撑[28]。

图9 不同城市设计范型的模式认知示例

图10 系统城市设计中的模式认知

3.2 模式操作:重组与创新

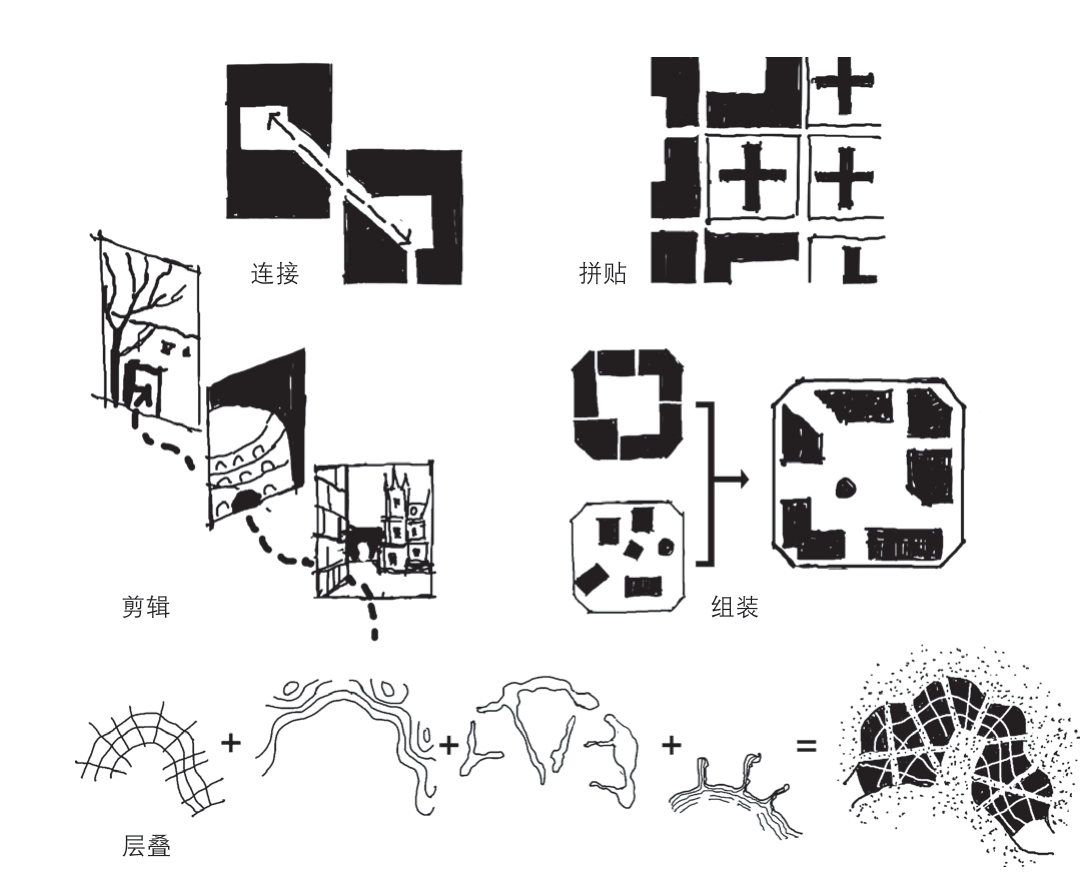

城市设计作为一种人为的、对城市形态演进进行的专业干预和实践活动,在现有模式基础上的重组与创新是一项重要工作[26]。培根将节点的“连接”作为塑造城市结构的重要手段;卡伦通过图像的“剪辑”展开城市空间序列组织;罗的巴黎城市拼贴图通过“图—底”关系表达了对城市的理解与预期,两种肌理模式的“拼贴”形成了以往所不具有的城市形态;佩里的邻里单元试图将传统模式与现代模式进行重新“组装”,在效率与品质之间寻求一种平衡;麦克哈格通过要素“层叠”的逻辑解读了华盛顿的规划是如何融入自然环境中的。其实,无论是“拼贴”“剪辑”“组装”还是“层叠”,都是一种由“形”到“形”的模式重组过程(图11)。

图11 城市设计模式创新的基本手段

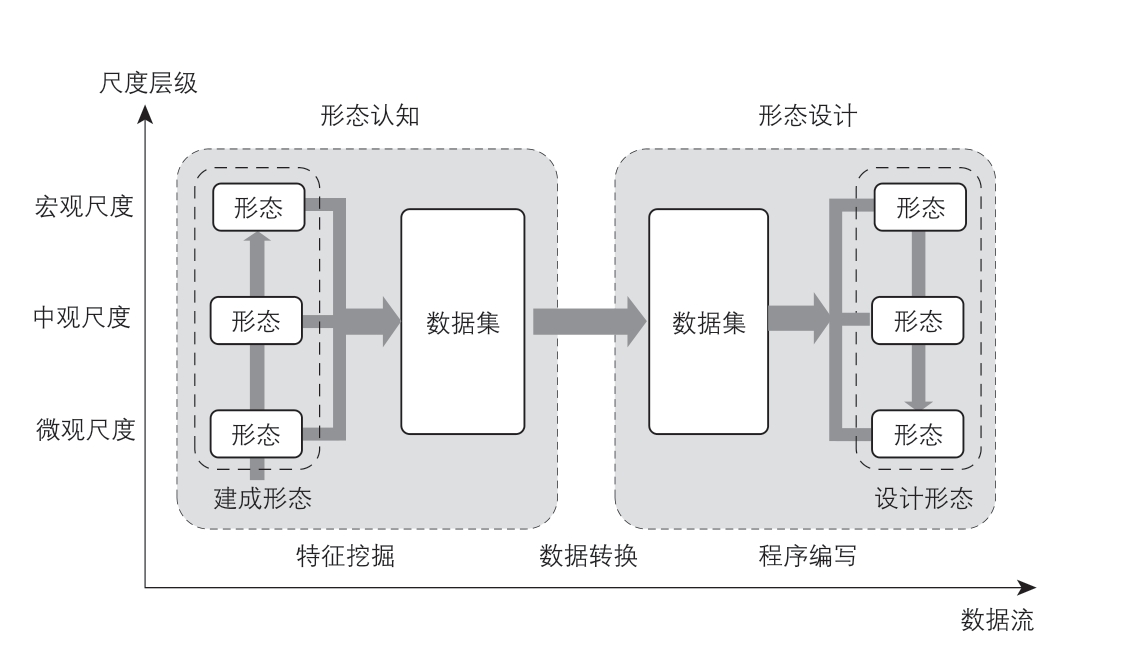

在数字技术主导的系统化城市设计中,模式的重组与创新则是“形—量—形”的过程(图12)。具体来说,机器首先通过建成形态的大数据学习,快速准确地为设计对象找寻到相似样本并赋予数值,进而导出形态[44-45]。例如在笔者参与的南京紫东核心区城市设计项目中,通过ArcGIS 中对各系统的决策数据进行了叠加计算,而后利用CityEngine 软件为计算结果赋予了相应的形态类型,及时形象地展示了各系统权衡和综合判断结果。此外,GenerativeComponents、SSSP、Cplan 和Citymaker 等软件为形态分析、评价和设计等不同环节的相互联动提供了技术支撑。除专门软件外,具有开放性和可编辑性的编程平台在整合使用多种工具时也发挥了重要作用,例如利用grasshopper 整合空间句法、空间矩阵等形态分析工具和Ladybug & Honeybee、Envi-Met 等物理环境分析工具,已成为一种普遍采用的手段[46]。

图12 “ 形—量—形”的模式创新流程

资料来源:唐芃供图

3.3 联系现实:建立实践操作方法

城市设计作为一门实践性学科,从理论走向形态设计操作是一条必然路径。早期的城市设计理论以推导出设计方法和原则为目的。西特、芦原义信、卡伦和培根等学者开始从经验操作的角度指出城市设计的关键手法;罗的理论更加思辨,提出城市形态应该具有纪念性街道(有力的线性组织元素)、稳定源(具有几何性的焦点,如重要的城市广场)、延绵不绝的定式段落(重复使用的设计要素形成的稳定空间,如柱廊)、壮丽的公共台地(可以俯瞰感受整个城市的空间)和混沌而聚合的建筑群(位于几个城市领域的交叠处,边界模糊的巨构建筑)五个拼贴元素;佩里的邻里单元模式对规模、边界、开放空间、设施用地、商店和内部道路系统提出了与规划设计衔接的原则,并发展出适用于郊区住宅、工业区和公寓住宅等地区的模式类型;林奇提出如何在城市设计过程中使用道路、边界、区域、节点和标志物等城市意向五要素,以及通过何种技巧使形态认知结果更加贴近人的实际感受。

形态设计意图的落实离不开相关政策的支撑和管控方法的匹配。当前,城市设计已成为融入城市公共政策中“连续决策的过程”[47]。为确保城市空间形态的建成品质,城市设计师参与土地开发、拆改补偿、消防等政策研究已成为必然趋势,尤其是涉及站城一体化开发、历史街区再生等问题时。另外,管控方法的研究是保证城市形态精确化落实的基础,它通过形态规则与关键指标的控制来实现。其中,传统方法包括容积率、建筑高度、贴现率、开敞度等指标;在智慧城市兴起的今天,CIM 和“数字孪生城市”等概念将进一步保证精细化管理,分析、设计、管理、展示和维护等环节也将具有更强的可视性和操作性[48]。

4 建立“认知—设计”联动的实践思维路径

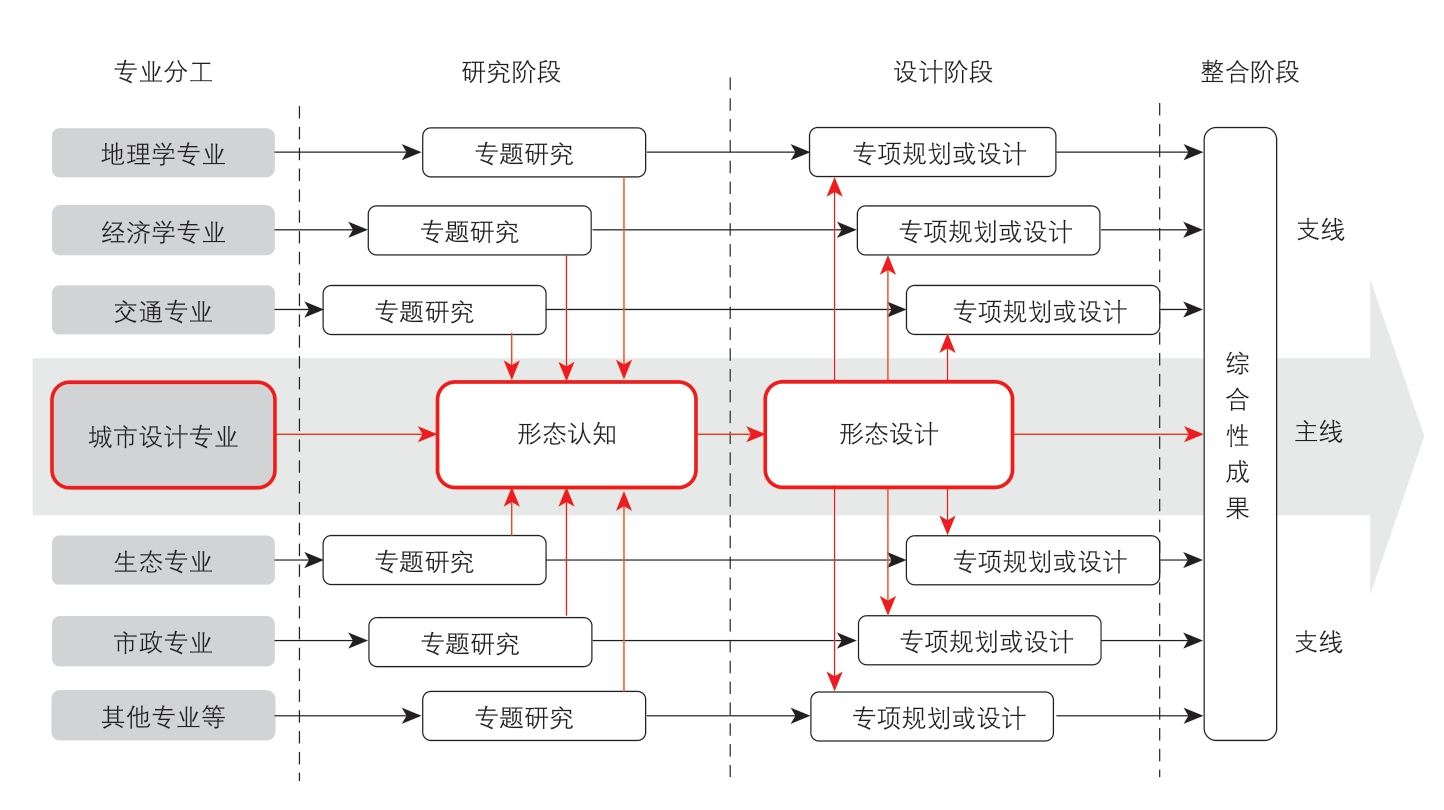

4.1 强化城市设计主导作用的联动机制

在地理学、经济学、交通、城市设计、生态、市政等多专业参与的城市设计工作中,笔者认为有且只有城市设计专业有能力在各系统价值的权衡与取舍中整合出综合性的成果。如图13 所示,“主线”城市设计专业除了需要利用城市形态学方法展开“形态认知”,还要吸纳“支线”专业的“专题研究”内容,在此基础上进行各方平衡和综合判断,并加入创造性思维展开“形态设计”,为各专业的“专项规划或设计”提出方向,最终汇成综合性成果。因此,需要在研究和设计阶段建立互动机制,保证城市设计的主导作用及其与“支线”专业的协作。

图13 多专业协同的城市设计工作框架

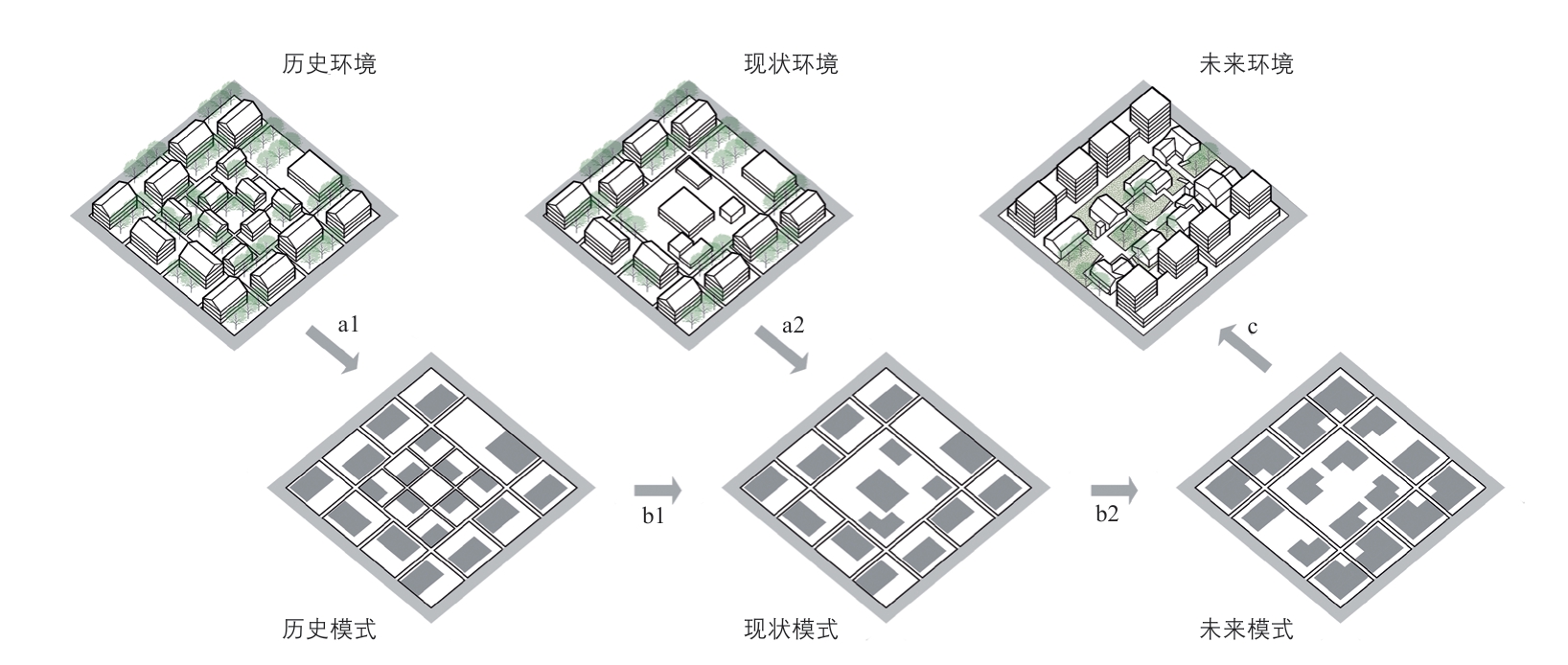

4.2 具有历时性的设计思维路径

为了强化城市设计专业的科学性和稳固性,笔者尝试构建了“认知—设计”联动的过程思维图解(图14)。一般状态下,形态认知过程(由a1、a2、b1 构成)包括从历史文献和图纸中挖掘历史环境信息,通过形态学方法对每个阶段进行模式提取(a1),将现状环境的模式提取作为历史演变过程中的阶段性终点(a2),通过对一系列模式类型的对比揭示形态发展的内在逻辑和规律(b1)几个主要阶段。而形态设计的一般过程(由a2、b2 和c 构成)是将现状模式的提取作为起始点,通过设计师的创造性工作发展出未来模式(b2),最终指向理想的未来城市环境(c)。如果将形态认知与形态设计的环节全过程打通,那么将形成一个动态的过程机制,b1 过程中所发现的内在规律可以为b2 的创造性思维提供更加理性和全面的依据,未来环境的形成将更符合历史发展的方向。由此,在“历史—现在—未来”的全时段视角下,设计研判的准确性和科学性将大幅提升。

图14 形态认知与设计的过程机制图解

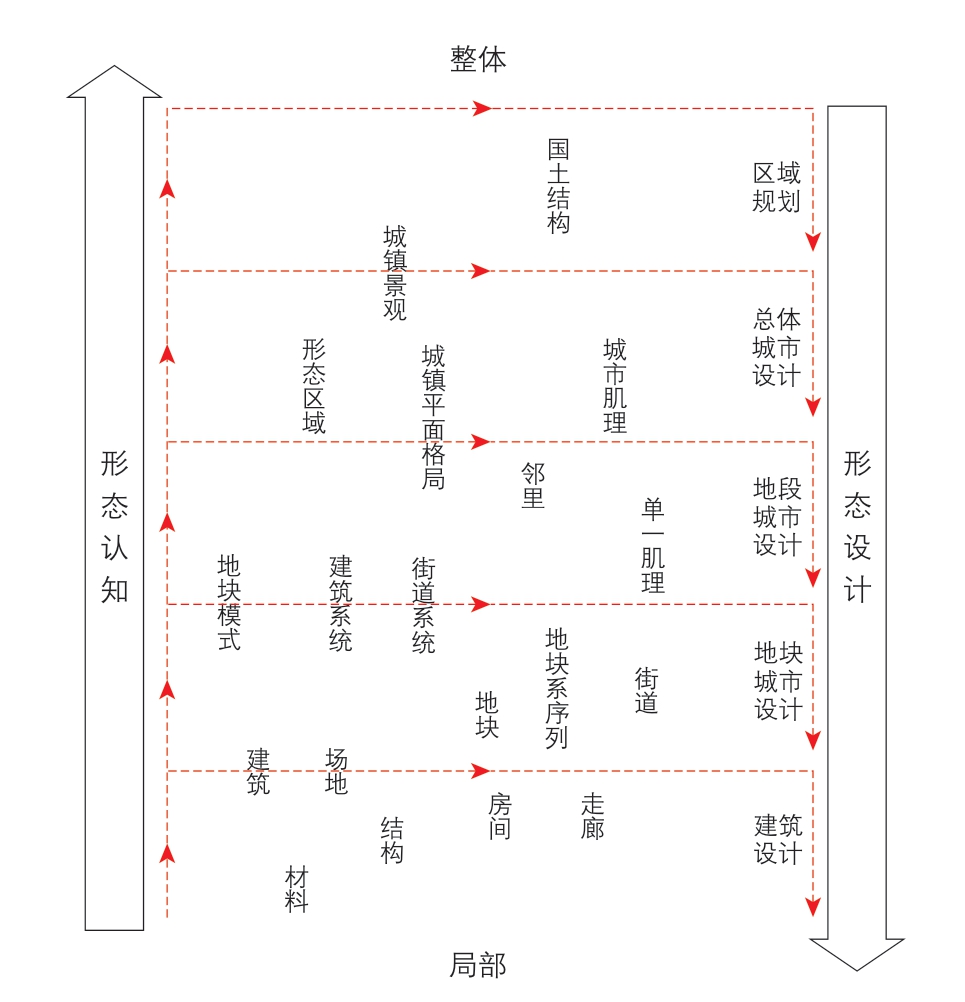

4.3 层级转换的思维路径

在中国现行的实践体系中,形态设计的落实需要经历总体城市设计、地段城市设计、地块城市设计和建筑设计等一系列阶段,是一个由整体向局部逐级控制与落实的过程。在这一过程中,随着工作尺度不断缩小,观察形态的分辨率逐步由抽象转向具体。相比之下,形态认知则是一个从局部向整体推演的过程,通过抽象概括复杂建成形态,捕捉形态形成和演变的规律。可以说,形态认知与形态设计其实是相逆的思维过程。

为更好地表述和理解形态认知与形态设计的关系,笔者建立了一个全尺度的、互动的思维逻辑图解(图15)。该图解有两个坐标方向,垂直方向代表“整体”与“局部”的层级关系,即基于城市形态学与城市设计的知识,不同层级的要素都能达到相应的位置;水平方向代表形态认知与形态设计两种工作范畴。可以看出,形态认知的思维逻辑呈现“自下而上”的特征,而形态设计的思维逻辑则是“自上而下”的。要实现形态认知与设计的思维的层级转换,需理解两点重要原则:一是形态设计必须源于形态认知;二是思维活动不仅限于同一层级之内。具体说来,面对某一层级的设计实践时,应该从同一层级的形态认知工作开始,将认知上升到更高层级,从而把握更整体的结构和趋势,进而从整体指导该层级的形态设计。在图示中,呈现出一系列“倒U 型”的过程。值得注意的是,在实际的项目中,设计任务往往具有丰富的层次性,思维模式在两个或三个甚至更多的层级中反复转换将成为必然。

图15 层级转换的思维图解

5 结语

城市设计的内涵和价值正朝向多元化发展,在这一过程中,形态设计的“本体”地位往往因为“缺乏科学依据”而式微[49]。城市形态学作为一门专注于形态认知的实证性学科,具有较为稳定的理论与技术框架,可以为形态设计提供极大的支撑作用。吸纳城市形态学的相关知识,建立一个从形态认知到设计的科学框架,可为未来多学科的交流与互动提供稳定的基础。

如今,数字化工具提高了城市研究和实践工作的工作效率,但“黑箱式”的操作拉大了使用者与原理之间的距离,许多量化分析工作因为没有被充分理解而无法得到推广。此外,由于缺乏具体问题牵引,科研领域所研发的技术工具会因为过于复杂抽象而难以被实践者理解与使用,甚至会因为“过度量化”而沦为一种“数字游戏”。在规范、制度等现实问题的制约下,实践领域往往会局限于惯性思维而缺乏对模式认知与创新的深入思考,难以发展出具有前瞻性的技术工具。以辩证的视角看待数字技术所取得的成果,将有助于两个学科知识体系的健康发展。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 韩冬青. 设计城市——从形态理解到形态设计[J]. 建筑师, 2013(4): 60-65.

[2] 丁沃沃. 城市设计:理论?研究? [J]. 城市设计, 2015(1): 68-79.

[3] MARSHALL S, CALISKAN O. A joint framework for urban morphology and design[J]. Built environment, 2011, 37(4): 409-426.

[4] MARSHALL S. Science, pseudo-science and urban design[J]. Urban design international, 2012, 17(4): 257-271.

[5] CONZEN M R G. Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis[J]. Transactions and papers (Institute of British Geographers), 1960(27): iii-122.

[6] WHITEHAND J W R. British urban morphology: the Conzenion tradition[J]. Urban morphology, 2001, 5(2): 103-109.

[7] WHITEHAND J W R, MORTON N J. Fringe belts and the recycling of urban land: an academic concept and planning practice[J]. Environment and planning b: planning and design, 2003, 30(6): 819-839.

[8] CANIGGIA G, MAFFEI G L. Architectural composition and building typology: interpreting basic building[M]. Alinea editrice, 2001.

[9] HILLIER B. Space is the machine: a configurational theory of architecture[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[10] HILLIER B, HANSON J. The social logic of space[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1984.

[11] TURNER A. From axial to road-centre lines: a new representation for space syntax and a new model of route choice for transport network analysis[J].Environment and planning b: planning and design, 2007, 34(3): 539-555.

[12] FIGUEIREDO L, AMORIM L. Continuity lines in the axial system[C].Delft, the Netherlands: The Fifth Space Syntax International Symposium.Delft University of Technology, 2005.

[13] JIANG B, CLARAMUNT C. Topological analysis of urban street networks[J].Environment and planning b: planning and design, 2004, 31(1): 151-162.

[14] PEPONIS J, BAFNA S, ZHANG Z. The connectivity of streets: reach and directional distance[J]. Environment and planning b: planning and design,2008, 35(5): 881-901.

[15] BATTY M. Building a science of cities[J]. Cities, 2012, 29: S9-S16.

[16] BATTY M. Cities and complexity: understanding cities through cellular automata, agent-based models, and fractals[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005.

[17] MOUDON A V. Urban morphology as an emerging interdisciplinary field[J]. Urban morphology, 1997, 1(1): 3-10.

[18] GAUTHIER P, GILLILAND J. Mapping urban morphology: a classification scheme for interpreting contributions to the study of urban form[J]. Urban morphology, 2006, 10(1): 41-50.

[19] KROPF K. Aspects of urban form[J]. Urban morphology, 2009, 13(2): 105-20.

[20] WHITEHAND J W R, GU K, CONZEN M P, et al. The typological process and the morphological period: a cross-cultural assessment[J]. Environment and planning b: planning and design, 2014, 41(3): 512-533.

[21] OLIVEIRA V, MONTEIRO C, PARTANEN J. A comparative study of urban form[J]. Urban morphology, 2015, 19(1): 73-92.

[22] OLIVEIRA V, MEDEIROS V. Morpho: combining morphological measures[J]. Environment and planning b: planning and design, 2016, 43(5):805-825.

[23] SCHEER B C. The epistemology of urban morphology[J]. Urban morphology, 2016, 20(1): 5-17.

[24] HAN D, SONG Y, WANG E, et al. Multiple dimensions of urban design development from a practice perspective: a case study of an institute in Nanjing[J]. Frontiers of architectural research, 2021, 10(1): 79-91.

[25] 乔纳森·巴内特. 城市设计:现代主义、传统、绿色和系统的观点[M].刘晨, 黄彩萍, 译. 北京: 电子工业出版社, 2014.

[26] 王建国. 从理性规划的视角看城市设计发展的四代范型[J]. 城市规划,2018, 42(1): 9-19, 73.

[27] 伊恩·伦诺克斯·麦克哈格. 设计结合自然[M]. 黄经纬, 译. 天津: 天津大学出版社, 2006.

[28] 王建国. 基于人机互动的数字化城市设计——城市设计第四代范型刍议[J]. 国际城市规划, 2018, 33(1): 1-6. DOI: 10.22217/upi.2017.558.

[29] MARGOLIS H. Patterns, thinking, and cognition: a theory of judgment[M].Chicago: University of Chicago Press, 1987.

[30] KROPF K. Ambiguity in the definition of built form[J]. Urban morphology,2014, 18(1): 41-57.

[31] MARSHALL S. Street and pattern[M]. New York: Spon Press, 2005.

[32] 叶宇, 庄宇. 城市形态学中量化分析方法的涌现[J]. 城市设计, 2016(4):56-65.

[33] 龙瀛, 周垠. 街道活力的量化评价及影响因素分析——以成都为例[J].新建筑, 2016(1): 52-57.

[34] 盛强, 杨滔, 刘星. 酒香不怕巷子深?——基于大众点评数据对王府井街区餐饮业分布的空间句法分析[J]. 新建筑, 2018(5): 124-129.

[35] 叶宇, 戴晓玲. 新技术与新数据条件下的空间感知与设计运用可能[J].时代建筑, 2017(5): 6-13.

[36] 丁沃沃, 胡友培, 窦平平. 城市形态与城市微气候的关联性研究[J]. 建筑学报, 2012(7): 16-21.

[37] 卡米诺·西特. 城市建设艺术[M]. 仲德崑, 译. 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2017.

[38] 戈登·卡伦. 简明城镇景观设计[M]. 王钰, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[39] 勒·柯布西耶. 光辉城市[M]. 金秋野, 王又佳, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

[40] 艾德蒙·N.培根. 城市设计[M]. 黄富厢, 朱琪, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.

[41] 张庭伟, 田莉. 城市读本[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

[42] ALEXANDER C. A city is not a tree[J]. Design, 1966(206): 45-55.

[43] C.亚历山大, H.奈斯, A.安尼诺, 等. 城市设计新理论[M]. 陈治业,童丽萍, 译. 北京: 知识产权出版社, 2019.

[44] 杨俊宴, 朱骁. 人工智能城市设计在街区尺度的逐级交互式设计模式探索[J].国际城市规划, 2021, 36(2): 7-15. DOI: 10.19830/j.upi.2021.046.

[45] 王建国, 张愚. 基于用地开发强度决策支持系统的大尺度城市空间形态优化控制[J]. 中国科学: 技术科学, 2016, 46(6): 633-642.

[46] FINK T, KOENIG R. Integrated parametric urban design in Grasshopper/Rhinoceros 3D-demonstrated on a master plan in Vienna[C] // eCAADe 37/SIGraDi 23. Porto, Portugal, 2019: 313-322.

[47] BARNETT J. Urban design as public policy: practical methods for improving cities[M]. New York: Mcgraw-Hill Publication, 1974.

[48] 吴志强, 甘惟, 臧伟, 等. 城市智能模型(CIM)的概念及发展[J]. 城市规划, 2021, 45(4): 106-113, 118.

[49] 杨俊宴. 凝核破界——城乡规划学科核心理论的自觉性反思[J]. 城市规划, 2018, 42(6): 36-46.