引言

2020 年9 月,中国在第七十五届联合国大会上作出承诺,“CO2 排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和”。2021 年两会将“碳达峰、碳中和”目标首次写入政府工作报告。加快落实国家碳达峰行动方案,并制定城市碳达峰、碳中和行动方案,已成为我国高质量发展的关键任务[1]。城市是我国温室气体排放的主要来源地,其直接碳排放占全国总量的85%,也是各项节能减排政策实施的行动中心[2]。全球已有超过100 个国家作出碳中和承诺,且欧美等发达国家城市陆续出台了以城市碳中和为目标的时间表与规划,以响应其碳中和承诺,如瑞典斯德哥尔摩市的《无化石能源斯德哥尔摩2040 战略》[3]和西班牙巴塞罗那市的《巴塞罗那气候行动计划2018—2030》[4]等。这些碳中和规划目标在时间上超过了所在国家所承诺的在2050 年达到碳中和目标,也制定了比碳中和更激进、更前沿的减碳愿景。鉴于此,中国城市亟须加快制定碳达峰、碳中和目标,制定相应方案并开展行动[5]。

目前碳达峰、碳中和的路径研究在城市领域的主要关注点为城市能源系统技术[1,2,5],而对于运用空间规划技术优化城市空间形态、居民消费结构、绿色生活行为等减排措施讨论较少。识别空间规划在双碳目标路径中的作用仍面临一些难点:空间非线性、城市异质性和数据可得性。下文首先阐述制定与识别城市双碳目标的三大难点,并通过一系列空间人工智能模型在城市空间形态演化与规划支持方面建立起研究框架。在此基础上,进一步分析空间人工智能模型对城市双碳行动方案中空间规划、政策与治理的评估与支撑方法,探讨集成机器学习、建筑能耗模拟、土地—交通互动等模型在城市能耗和碳排放预测与估算中的应用前景。最后,通过笔者构建的基于复杂城市土地利用变化与相关碳核算模型在芝加哥与斯德哥尔摩气候行动方案中的应用,展示空间人工智能在解决城市碳排放异质性、空间非线性、数据可得性难点中的具体应用,并通过案例研究讨论和验证人工智能模型、城市空间形态模拟、城市碳排放核算对城市碳中和、碳达峰的主要支撑意义与作用。

1 框架提出:通过空间人工智能应对三大挑战

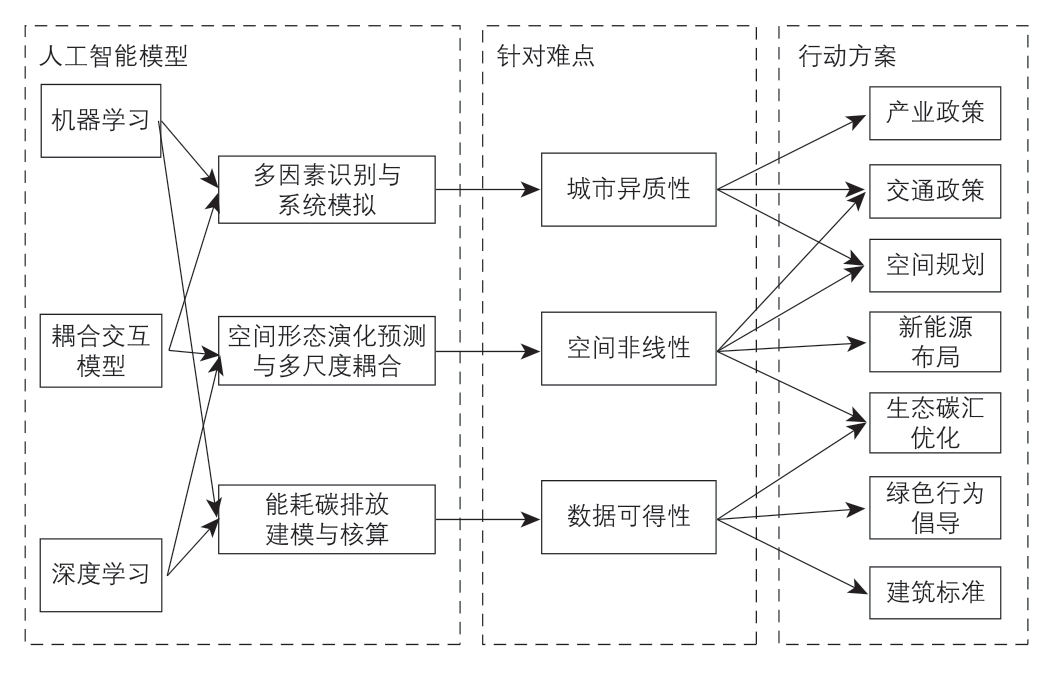

在城市碳达峰、碳中和路径与行动方案制定中,精确识别空间规划的碳减排潜力与目标难点主要有三个方面:空间非线性、城市异质性和数据可得性。针对这三方面,本文提出结合人工智能模型方法对城市空间形态演化与碳排放驱动因素进行识别与模拟预测的研究框架(图1),更充分地认识城市碳排放的潜在影响因素与未来发展轨迹,并支持通过国土空间规划等手段制定和执行城市碳达峰、碳中和行动方案。本文将梳理已有城市碳排放文献中有关产业政策、交通政策、空间规划、新能源布局、生态碳汇优化、绿色行为倡导与建筑节能标准相关文献,评估面向城市碳达峰、碳中和的空间策略组合。

图1 人工智能模型支持城市碳中和理论框架

第一个难点是空间非线性。城市空间规划的碳减排估测难度远高于能源系统减排技术与政策。城市空间形态(土地利用、基础设施、道路与建筑)对碳排放的影响通过城市的居民消费、交通出行、产业集聚等行为间接产生,并不能像核算能源系统排放时可选取一个或数个影响较为线性的碳排放因子。如潘浩之等(Pan et al.)最新研究显示,瑞典斯德哥尔摩市的《无化石能源斯德哥尔摩2040》规划基于人口增长对碳排放进行线性外推,低估了7.9%的城市未来碳排放量[6]。可见,缺乏对空间增长造成的人口、经济与碳排放间的非线性关系研究,会造成碳排放的影响因素测度偏误,未来情景预测失准,进而导致城市双碳目标行动方案的制定出现政策失灵。

第二个难点是城市异质性。由于城市的人口规模、产业结构、地理位置、资源禀赋等因素差别,城市碳排放水平和特征存在显著异质性[5]。能源与工业系统的双碳行动方案路径可通过城市资源禀赋与产业结构宏观数据对城市双碳路径进行聚类。然而,空间规划相关的城市异质性面临着来源丰富、数据微观、机制复杂等研究挑战,包含了城市地形、历史、文化、治理、经济等多方面影响因素。仅按城市类型或地理位置的分类并不足以分辨这些差异,还需要结合空间聚类以及对微观数据的机器学习、深度学习等方法,才能实现因城施策,分阶段、分类型、分路线地达成双碳目标。

第三个难点是数据可得性。世界各国政府需定期向政府间气候变化专门委员会(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)报告分领域的官方温室气体排放数据,但是城市尺度以及更精细尺度的碳排放数据可得性较低。工业碳排放一般为点源数据,可以通过工业普查、能源消耗监测等数据比较准确地获得各点源的活动水平与排放因子。然而,空间规划需要涵盖大量的线源(交通)与面源(居住、商业、消费)数据,现有的按活动水平(如人口、地区生产总值等)乘以平均排放水平(如人均能耗等)估算的碳排放量准确性较低,空间尺度较粗糙,对服务双碳目标的空间规划支撑有限。由于针对线源、面源排放数据普查难度较高,需要借助人工智能方法结合实时、高精度的大数据监测(如车流、人流、遥感数据等),构建高精、实时、相对准确的多源碳排放数据库。

近年来,人工智能技术对城市与空间规划的支撑主要源自一系列技术的突破,包括人工智能在人工视觉、语音识别、文本识别等领域的发展,以及相关的多维和高频大数据存储与处理、物联网、图形处理器等技术的成熟[7-8]。尤其是人工智能在图形与多维大数据处理能力上的优势,使其在城市扩张模型、空间视觉品质、复杂城市系统模拟等领域得到了较多应用。这些研究主要涉及的人工智能模型包括多机器学习、深度学习、神经网络等。本文将梳理相关空间人工智能在城市空间规划中的应用,同时阐释已用到相关技术的城市形态、能耗、碳排放模拟模型是如何支撑碳达峰、碳中和目标的,以探讨空间人工智能如何支持城市双碳目标的空间策略实施。同时,本文也将讨论现有的规划支持模型方法如何与最新的空间人工智能方法相结合。文中所涉及文献的碳达峰、碳中和与“空间人工智能”内容多为笔者的理解与对相关内容、方法的总结,并不一定是原文直接表达。部分城市空间形态与碳排放研究文献并未明确指出其与双碳目标之间的关系,作者将根据这些研究在研究框架中的意义与地位,阐明其研究方法对城市双碳目标的支撑意义与作用。

2 应对空间非线性:空间人工智能模型的规划支持应用

在已有的空间规划支持模型中,空间数据是人工智能模型与城市、空间规划的关键结合因素,如城市建设用地扩张、地理空间标注的城市形态、生态系统服务的空间分布等。当空间数据关系难以用线性模型描述时,空间人工智能模型常常成为研究城市问题、支撑城市与空间规划的首选。

2.1 人工智能与城市空间非线性扩张模拟

城市扩张模型通过对城市过往土地利用变化的影响因素与趋势分析,根据不同情境设置,预测未来城市建设用地扩张的总量、选址、模式、影响等变量[9]。空间人工智能模型在校准多因素对城市扩张的非线性影响和基于多源大数据进行未来预测两方面,为城市扩张研究提供了内核,以支撑增长边界划定、城市功能分区、生态保护区设立、城市副中心与基础设施布局。对于城市扩张的空间非线性与复杂性,空间人工智能一般有两种建模思路。(1)先对城市空间演化的多种影响因素建立简化的相互关系,再通过模拟多个空间单元在不同尺度上的互动,让系统复杂性与非线性渐渐涌现,展现大尺度城市复杂系统的演化规律,此类空间人工智能模型包括含有空间模块的机器学习算法等模型。(2)在城市空间演化的多种影响因素间建立复杂、多层次、非线性的相互影响关系,通过训练人工神经网络与决策树等模型,对未来城市空间演化情景的发生概率进行预测,此类空间人工智能模型包括人工智能与深度学习模型[10]。根据实际规划工作中的不同需求,两类复杂空间问题的建模思路都得到了广泛的应用。

近年来,机器学习与人工神经网络在图像识别等领域实现技术突破,开始应用于城市与空间规划[11-12]。土地利用空间格局演变与预测也可看作图像识别的子类问题。城市扩张模拟研究中,机器学习方法通常不会假定数据的分布形式,具有更高的灵活性,更擅长处理空间数据非线性关系,常常用来校准城市扩张模型的演化规则,与元胞自动机模型结合使用。吴志强提出“城市树”模型,挖掘了全球13 810 个城市的历史卫星影像,并应用机器学习模式识别技术归纳出七类城市发展类型及演化规律[13]。沙菲扎德-莫哈达姆等(Shafizadeh-Moghadam et al.)应用并比较了六种机器学习模型,对伊朗首都德黑兰大都会区的城市扩张进行了模拟和预测[14]。由于机器学习模型的多样性和灵活性,可以通过比较或组装建模方法提升现有土地利用变化或城市扩张模型的预测准确性。

神经网络是人工智能中深度学习的一类方法,通过模仿人类大脑的功能,能在空间模拟中有效处理带有噪声、冗余、缺失、内部相关性复杂的数据,适用于处理非线性或无法用一般数学函数描述的复杂系统。刘荣增和陈浩然构建了基于城市增长边界的多因子模型,结合人工神经网络和元胞自动机模拟预测了2030 年杭州市在不同情景约束下的城市空间扩张[25]。吴美玉等(Wu et al.)基于一系列可持续发展指标,使用时间序列与反向传播神经网络模型预测了天津市2015—2030 年间的生态足迹和生态容量[16]。神经网络与深度学习领域最新开发的卷积神经网络模型(CNN)在栅格图像识别与处理领域取得了重大突破,有望成为未来土地利用变化与城市空间演化的研究重点。卷积神经网络模型可以通过卷积核提取图像相邻像素的高层信息,已在计算机视觉与自然语言处理等领域获得广泛应用。同时,空间人工智能模型还可以结合专家与公众评价解析、图像识别、空间格局辨析等多源信息评估公众对城市环境的偏好,从而支持城市面向生态碳汇保护的空间规划[17]。目前,基于人工智能的生态系统服务(ARIES: Artificial Intelligence for Ecosystem Services)已经在城市生态碳汇用地保护中得到应用[18]。

2.2 人工智能与城市空间演化的非线性碳排放影响

空间人工智能对城市扩张、土地利用变化、空间形态演化、生态系统非线性发展过程的理解与模拟可以直接应用于城市碳排放研究。城市空间形态要素,包括城市密度、城市蔓延程度、可达性、土地利用混合度、土地利用结构都对城市碳排放有直接影响。探索城镇化与碳排放两个过程的时空相关关系,并协调城市土地与生态环境的共同可持续发展,是城市空间演化与碳排放“耦合”研究的重点问题。其中主要关注点包括:土地利用方式与碳排放关系,土地扩张对碳排放的影响,以及城市空间形态对居民碳排放行为的影响等。例如李建豹等基于建成区面积、能源消费和夜景灯光等数据,分析了长三角地区城市土地与能源消费碳排放的时空耦合特征,发现城市土地与碳排放呈显著正相关关系[19]。有学者判明了美国125 个最大城市区域城市形态与家庭碳排放之间的关系,发现人口密度加倍可以分别降低48%的家庭出行碳排放和35%的居住碳排放[20]。空间人工智能可以辅助理解城市空间形态与碳排放间的非线性关系,并通过预测与情景模拟支撑城市减排路径优化。

城市空间演化也会通过改变生态系统促进碳中和的实现。影响途径包括生态系统的碳汇功能,以及通过改变土壤碳通量与陆地生态系统的碳收支,对陆地生态系统碳循环产生影响。柯新利和唐兰萍采用空间分析和InVEST 生态系统服务价值评估模型,发现湖北省城市扩张与耕地保护的耦合是导致生态系统碳储量减少的主要原因之一[21]。赖力等(Lai et al.)分析了中国土地利用类型变化中的1990—2010 年间植被和土壤碳储量变化,发现土地管控缺位是导致大量碳储量损失的原因[22]。通过上述研究可以总结,生态系统的碳排放影响研究常结合城市扩张模型,也印证了城市扩张与空间形态对碳排放的非线性影响过程。

虽然现在已经分别有较多基于人工智能方法的城市空间形态变化模拟,以及城市空间形态对碳排放的影响关系研究,但两套模型体系的结合尚未成熟,主要难点在两方面。(1)城市碳排放数据一般尺度较粗,大多是地市级或更大尺度的数据,仅有较少研究使用了城市内部分区或网格尺度的碳排放数据。因此,城市空间形态与碳排放模型难以在统一空间尺度上结合。(2)点源工业企业碳核算准确度较高,但受城市形态的影响有限;而城市空间形态影响较大的交通与居民排放数据往往精度较低,降低了城市空间形态与碳排放模型的信度。未来研究需要结合交通流量、建筑能耗、居民消费调查、夜景灯光、高精度土地利用等多源大数据,构建精度一致、数据互通的城市空间形态与碳排放人工智能模型。

3 应对城市异质性:机器学习与城市碳排放的因素、类型与过程分析

城镇化和工业增长阶段的能源消费与碳排放特征是增长快与需求刚性。然而,城镇化水平、经济产业结构、文化与制度、地理禀赋等因素使得单要素、使用统一标准参数的模型难以准确分析城市碳排放水平与影响因素。机器学习模型则可以在以下两个层面更好地帮助理解城镇化与碳排放间的异质关系:(1)通过空间分类或聚类识别城市文化制度差异、资源禀赋、地理位置等碳排放影响因素[23];(2)通过决策树、神经网络、降维模型解析影响城市的多维度、异质、内部相关因素与数据[24]。

3.1 空间聚类与城市碳排放空间模式

我国幅员辽阔,不同区位、规模、经济水平和产业结构特征的城市应差异化设计和实施城市碳达峰、碳中和路径。空间聚类是机器学习中非监督学习的一种工具,可以通过对城市空间位置与碳排放相关因素的识别,将城市碳排放类型、模式与驱动因素进行空间分区,支撑差异化规划、政策与路径的制定。禹湘等根据中国低碳城市试点的进展,采用Tapio 脱钩模型考察低碳试点城市经济增长与碳排放总量变动之间的关系,并将低碳试点城市分为低碳成熟型、低碳成长型、低碳后发型三种[25]。郭芳等采用蒙特卡洛方法与K均值聚类算法对中国城市的达峰趋势进行了分类,结果表明中国城市的达峰类型可以划分为五类:低碳潜力型、低碳示范型、人口流失型、资源依赖型和传统工业转型期城市[2]。以上部分前沿研究不仅针对中国城市现有碳排放水平进行空间聚类,更注重城市未来减排潜力与路径差异,并将动态模拟预测与空间聚类机器学习算法进行了整合。

3.2 监督学习与城镇化碳排放多源影响因素

城市碳排放除了空间的差异性,由于发展阶段的时间差异,受社会经济因素影响的方式也有较大不同。为了关注影响城市碳排放因素的差异性影响,学者大多使用多因素理论模型,如Kaya 恒等式、LMDI 分解和STIRPAT 模型① 这些模型均为分解碳排放驱动因素的不同方法。Kaya 恒等式可用来分析源结构与经济结构对排放量的影响;LDMI(Logarithmic Mean Index Method)为对数平均权重分解法,可用来对不同因素的碳排放影响进行因素分解;STIRPAT 模型通过用随机(Stochastic, ST)模型的方式分析规模(P)、富裕程度(A)、技术水平(T)对环境压力(I)的影响。等[26]。陈占明等基于城市尺度CO2 排放数据库,对STIRPAT 模型进行多因素扩展,考察了中国地级以上城市CO2 排放的影响因素,结果显示部分城市CO2 排放会随着富裕程度的上升呈现先增加后减少的趋势[26]。黄蕊等利用STIRPAT 模型分析江苏省能源消费碳排放量与多种城镇化水平指标之间的关系,通过岭回归拟合与情景模拟后发现,人口、经济低速增长,技术增长率高的情景有利于控制能源消费碳排放量[27]。然而,假设过强的理论模型可能会导致估测偏误,越来越多的学者开始使用机器学习方法对城市碳排放因素模型拟合非参数或半参数模型[28]。通过机器学习拟合城市碳排放的研究,一方面解决了城市碳排放异质性的问题,另一方面也印证了城镇发展与碳排放间的非线性关系。

现有城市碳排放总量与结构研究对国土空间规划支撑有限,主要原因是相关研究的城市特征数据与影响机制较为宏观(如人均生产总值、人口密度、能源与产业结构等),难以支撑空间规划的实际需求。实际上人口密度、产业结构、经济活动等在城市中有显著的空间集聚效应,将直接影响城市碳排放的空间结构与模式。所以,未来对于城市内部空间形态与结构的差异研究,将是基于人工智能方法的城市碳排放异质性研究的重点领域,如卷积神经网络、计算机视觉算法等人工智能模型均在该领域有广阔的应用前景。

4 应对数据可得性:人工智能模型与城市碳排放计量的集成

联合国政府间气候变化专门委员会在2006 年编写的《国家温室气体清单指南》中给出了三种能源消费碳排放计算方法——分部门计算的一般方法、分部门计算的优良方法和基于能源表观消费量的参考方法。但由于存在着能源消耗统计和排放因子测度的困难,城市以及更精确尺度的碳排放计量存在一定误差,数据可得性也较低。针对该问题,现有的前沿解决方案是通过人工智能模型结合大数据对城市精细尺度能耗进行模拟或数据驱动估测[28]。目前这一方案在建筑或社区能耗模拟中已经得到广泛应用,并且逐渐拓展到与交通、家庭相关的碳排放估测中。

4.1 基于机器学习的建筑能耗模拟

自下而上的建筑能耗与碳排放模拟计量方法可以弥补高空间精度城市碳排放数据的缺失,并通过对典型建筑的模拟预测社区到区域尺度的碳排放。单体建筑模拟一般为物理模型,考虑温湿度、建筑性能、设备运行等细节,推算碳排放量。而将典型建筑推广到社区与区域尺度,需要结合物理与统计模型,通过机器学习等方法根据区域尺度建筑特征进行模拟。罗宾逊等(Robinson et al.)提出了一种仅依赖少量建筑和气候特征参数的建筑总能耗预测模型,并基于美国商业建筑能耗调查的全国数据进行机器学习,以预测亚特兰大的总能源消耗,最终呈现较好的拟合效果[29]。张小平等(Zhang et al.)提出了通过人工智能神经网络方法预测长兴市不同功能城市社区的碳排放,研究结果表明根据不同密度、功能与形态数据,模型可取得较好拟合效果[30]。随着不同类型建筑与社区能耗、碳排放数据的积累,通过机器学习自下而上地预测区域碳排放将在速度和准确性上获得更大的优势。

4.2 人工智能与空间行为模型

城市空间形态、土地利用、建成环境、交通出行、居民消费具有多向反馈关系。因此,根据城市空间形态特征,空间人工智能方法可以有效地自下而上估测城市家庭消费、交通出行碳排放及其城市空间影响因素。家庭末端消费在空间与类型上有很大差异性,为碳排放计量带来极大的困难。比如:家庭消费可在家庭内部进行(如家庭供暖、供热消费),也可在城市其他空间进行(如交通、娱乐等)[31];单个家庭消费类型也可对应多个生产部门。阿米里等(Amiri et al.)使用“局部黑箱可解释性”(LIME: Local Interpretable Model-Agnostic Explanations)模型辅以最新深度学习技术分析了家庭交通普查中不同因素对家庭交通碳排放的影响机制[32]。陈佩佩等(Chen et al.)使用机器学习方法对日本的家庭排放微观调查数据进行了分析,并识别出家庭碳排放的主要驱动因素[33]。空间人工智能与机器学习算法可有效挖掘出行距离、频率、目的地、方式、建成环境等对城市交通碳排放产生的影响,从家庭微观层面自下而上构建、计量高精度城市空间碳排放数据。

从以上文献可以看出,现有城市建筑能耗、空间行为、交通排放的高精度碳排放数据主要通过模拟方法获得,并非真实调查数据,其准确性尚有待验证。传统碳核算方法中,活动水平(如建筑用电量、车辆行驶里程、居民消费量)与排放系数(如发电单位耗能排放因子、不同车辆类型油耗与单位排放因子、居民消费类型与单位排放因子)缺一不可,但实际获取难度极高。人工智能模型则可以通过众多相关性因素(如人口密度、建筑层数与外观年龄、道路流量、居民家庭经济社会特征)推断碳排放量,并利用少量、不完整的实证数据进行模型训练与矫正,从而高效、经济地提升现有碳排放数据的空间精度与质量。

5 案例应用:基于空间人工智能的芝加哥和斯德哥尔摩气候行动方案支撑研究

为验证空间人工智能模型支撑城市碳达峰、碳中和行动方案概念框架,本文将展示笔者完成的通过空间人工智能的芝加哥和斯德哥尔摩气候行动方案支撑研究,并阐述空间人工智能如何通过碳排放计量、影响因素识别、系统集成与模拟等方法解决城市碳排放研究中城市异质性、空间非线性以及数据可得性的困难。芝加哥都会区位于美国伊利诺伊州,占地约1.05 万km2,市内人口约850 万。斯德哥尔摩是瑞典最大的城市,占地约6 419 km2,2018 年该城市统计人口达234 万人,占国民总人数的23%。为应对未来几十年内城市人口预计的增长与气候变化挑战,两座城市均出台了气候行动方案① 本研究使用的芝加哥社会经济数据来自美国人口普查局、D&B Hoover 行业目录和芝加哥大都会规划局开放数据中心等;斯德哥尔摩数据来自斯德哥尔摩郡发展和规划局以及瑞典土地测量局等。。

5.1 模型流程

本研究以芝加哥和斯德哥尔摩两座城市的气候行动方案为研究对象,构建基于土地利用演化环境影响模型(LEAM:Land Use Evolution and Impact Assessment Model)的空间人工智能工具,旨在理解可能加剧城市碳排放的环境、行为和制度偏好,以改进、提升现有气候行动方案。研究在30 m×30 m 空间网格上考察和预测2040 年社会经济活动、土地利用变化和城市形态,计量相关碳排放量,并在城市间进行比较。在碳计量与预测基础上,空间人工智能模型将模拟和评估作为面向城市增长控制和分区的创新空间规划与政策工具,并提出将其加入城市气候行动方案政策干预组合的最优路径。

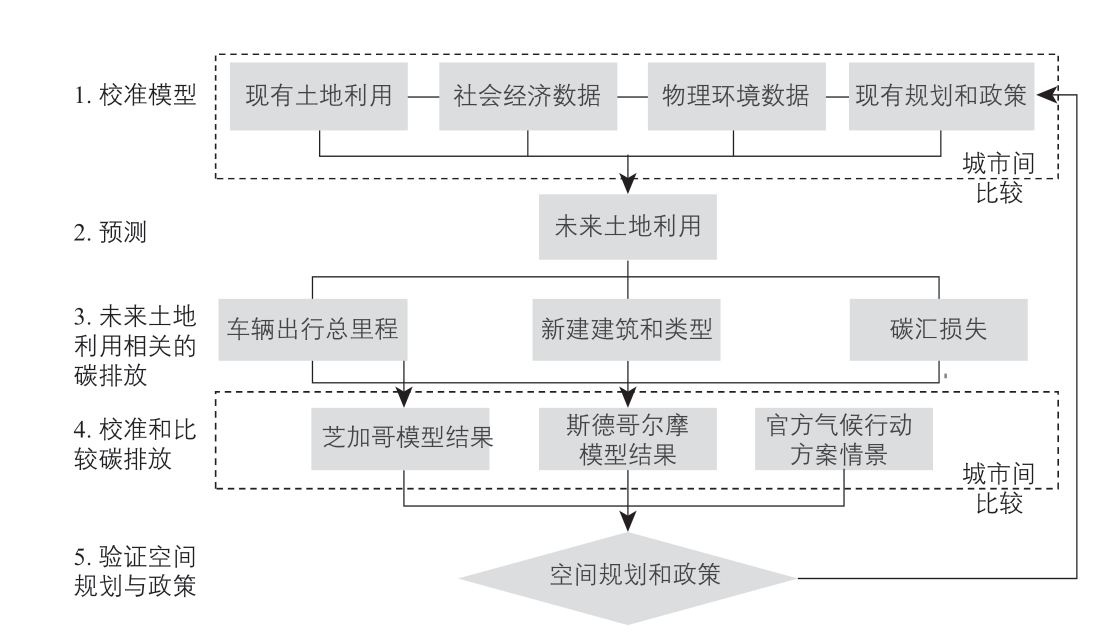

具体研究流程如图2 所示。第一步,拟合和校准2000—2010 年间城市土地利用变化与社会经济、生态环境数据之间的关系。第二步,通过决策树模型,并结合官方气候行动方案情景,预测2040 年两个城市的商业和居民活动的位置。第三步,通过对未来城市空间形态演变与社会经济活动的预测结果,计算碳排放量,包括基于城市形态和密度变化预测结果的车辆出行总里程数估测、基于密度和周围开发类型信息的新建建筑与家庭类型估测,以及碳汇生态用地转变为城市建成区用地的自然碳汇损失估测。第四步,将两座城市的未来碳计量模拟结果与官方气候变化行动方案基准情景预测值进行比较,评估城市异质性与现有官方气候行动方案基准情景设置准确性。最后,通过情景模拟评估空间规划与政策方案的碳减排效果。

图2 空间人工智能模型的五步骤流程图

5.2 城市扩张驱动因素比较

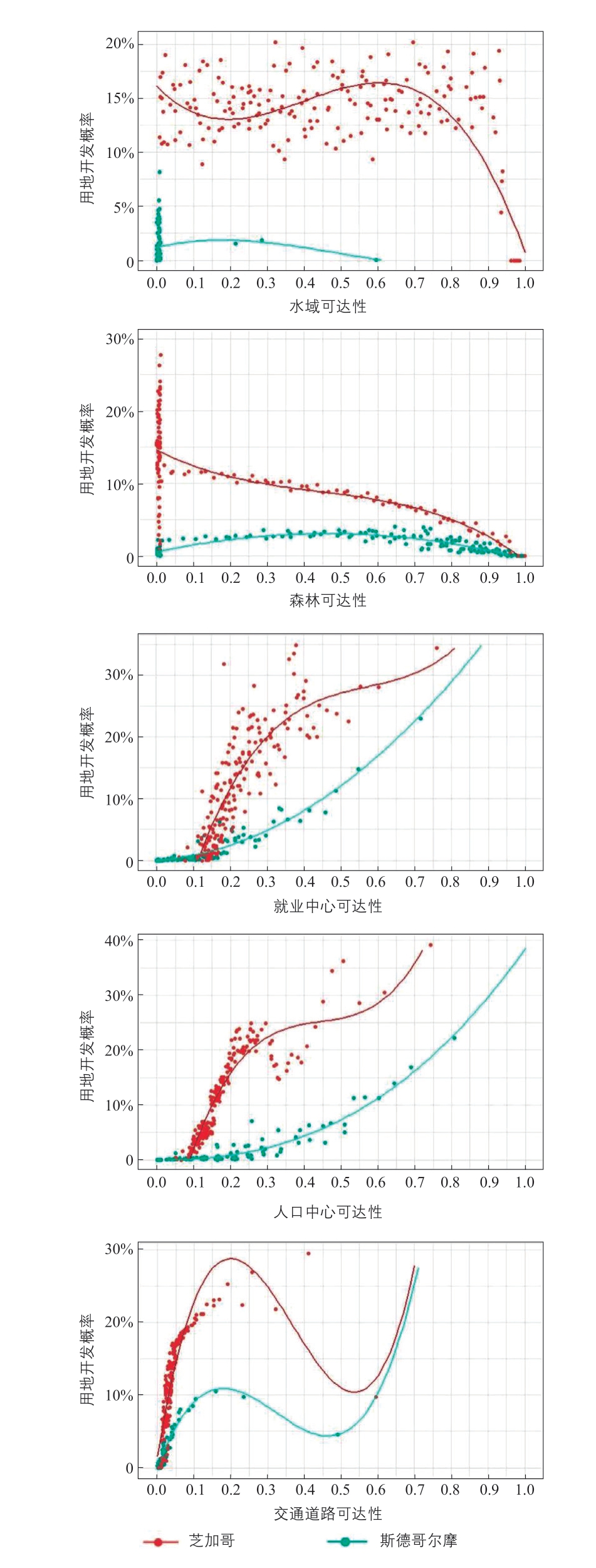

研究通过比较两座城市社会经济与生态环境要素可达性与用地发展概率之间的关系异同,对城市异质性进行了分析(图3)。研究通过机器学习中常用的多项式拟合与交叉验证法选择描述两城市用地开发因素的最优拟合曲线。模型结果显示,芝加哥用地开发强度和密度都高于斯德哥尔摩,但这两个城市用地开发在人口、就业和交通连接性的影响方式上有相似之处。

注: 图中纵坐标代表概率;横坐标为标准化可达性(0.0 为不可达,1.0为可达性最强)。

图3 芝加哥和斯德哥尔摩的社会经济与环境要素可达性与用地开发概率关系

资料来源:作者根据芝加哥社会经济数据和斯德哥尔摩数据计算并绘制

在社会经济要素可达性方面,在靠近现有人口与就业中心的区位,斯德哥尔摩用地开发概率加速上升,而芝加哥用地开发概率有所减缓。结果显示,芝加哥近期城市用地开发更多集中在城市副中心,而斯德哥尔摩开发更集中于已有城市中心。在生态环境要素影响方面,两个城市在过于接近水域和森林的空间都实施了规划限建政策,用地开发概率基本为零。芝加哥在较为靠近水域的区间分有商业开发的小高峰,主要集中于密歇根湖边的商业区;而斯德哥尔摩用地开发概率最高的区域相比芝加哥更靠近森林与水域,说明斯德哥尔摩的用地开发对生态环境要素偏好程度更高。

5.3 城市扩张与空间形态演变模拟

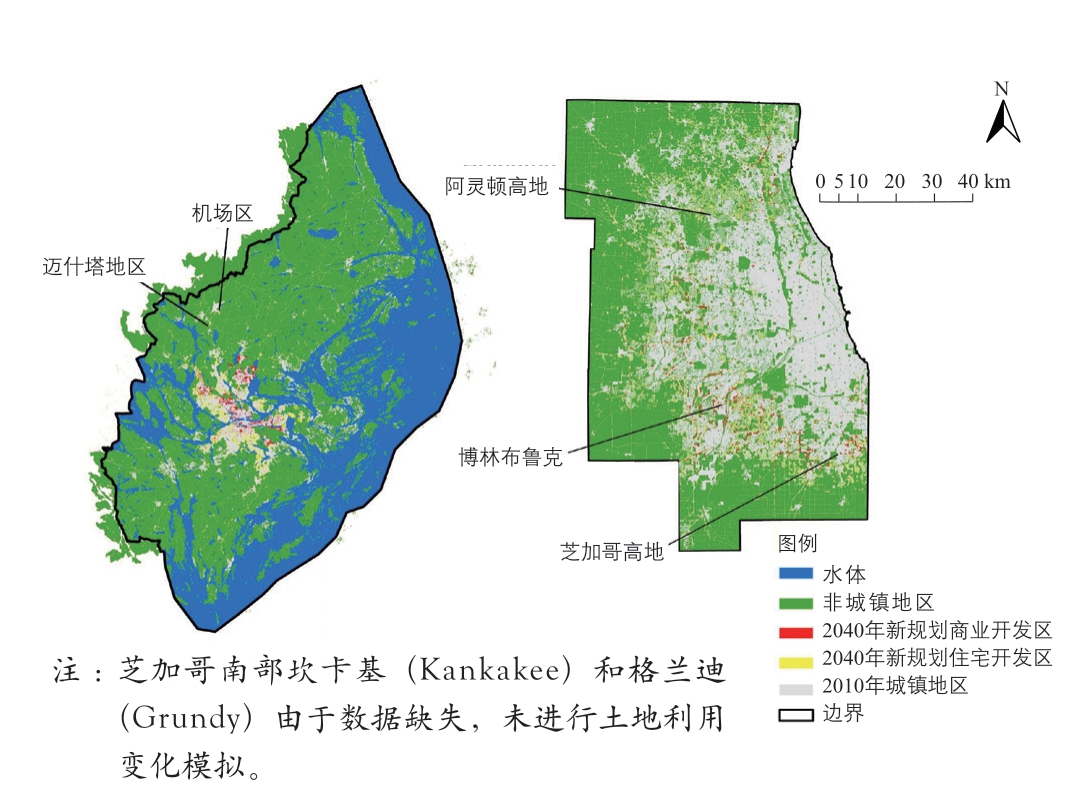

本研究通过LEAM 模型空间决策树方法对芝加哥和斯德哥尔摩2040 年土地利用变化进行预测,对空间非线性发展进行了分析(图4)。模型预测,斯德哥尔摩大多数未来地区靠近现有的城市中心,小部分靠近现有的就业副中心(迈什塔和机场区);同时,水体和森林附近地区由于生态系统服务良好,也会吸引城市用地开发。相比之下,芝加哥城区的开发则主要集中在城市边缘区,远离现有城市中心。西南边的博林布鲁克与西北侧的阿灵顿高地增长都接近于现有城市副中心。

图4 2040 年斯德哥尔摩(左)和芝加哥(右)土地利用变化预测

资料来源:作者根据LEAM 模型(http://leam.illinois.edu/)计算得出

从结果中可以看到,由于现有城市开发密度和储备用地性质不同,斯德哥尔摩和芝加哥城市未来模式也会呈现一定差异:斯德哥尔摩未来用地开发更倾向于选择靠近现有城市中心,并且生态环境较为良好的地区;芝加哥未来用地开发倾向于远离现有城市中心的边缘区。在两者不同的发展模式下,芝加哥的城市蔓延会导致大量的私家车出行需求、生态碳汇的破坏和人均面积更大的住房建造。在同样的人口与就业增长速率下,芝加哥的城市空间形态会造成更高的碳排放增长率,体现了城市空间的非线性影响。

5.4 城市空间形态相关碳排放核算与空间规划制定

本研究根据城市空间形态演变模拟结果,对未来芝加哥与斯德哥尔摩潜在开发区域的总车辆出行里程数、新建建筑与家庭能源消费以及自然碳汇损失进行了估测,弥补了之前无法获取的土地单元碳排放数据。首先,对未来土地利用变化与现有生态碳汇的叠合分析发现,到2040 年斯德哥尔摩每年将损失2.03 万吨二氧化碳当量生态碳汇,而芝加哥每年损失3.31 万吨二氧化碳当量生态碳汇。其次,在居住碳排放核算中,到2040 年斯德哥尔摩将增加140 万m2 的独栋别墅和1 182 万m2 的公寓,而芝加哥将增加3 850 万m2 的独栋别墅和1 380 万m2 的公寓。这表明芝加哥将用斯德哥尔摩5 倍的住宅面积承担1.3 倍未来人口的增长,从而导致居住碳排放增长超过斯德哥尔摩16 倍以上(830 万吨二氧化碳当量对比50 万吨二氧化碳当量)。在交通碳排放方面,到2040 年斯德哥尔摩预期将增长28%的出行公里数,达到39 亿km 总出行量和80 万吨二氧化碳当量;而芝加哥将增长14%的出行公里数,达到644 亿km 总出行量和2 180 万吨二氧化碳当量,增长碳排放总量超过斯德哥尔摩27 倍。

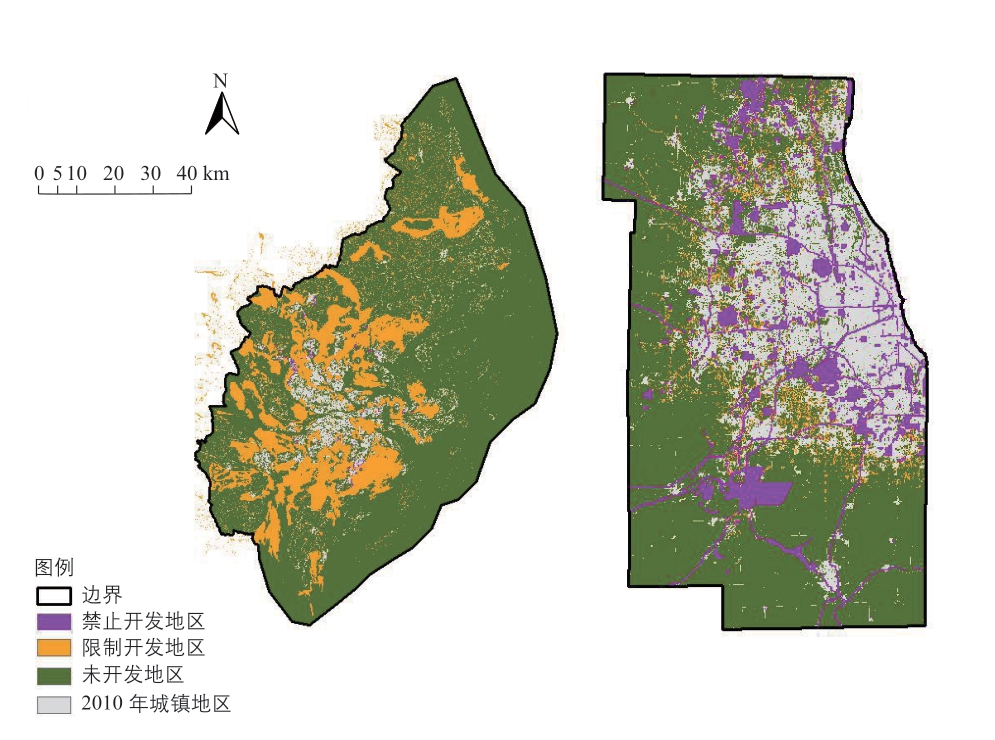

在此基础上,本文对未来高排放区域给出了规划限建与禁建政策建议(图5)。规划禁建区为2040 年前针对碳达峰、碳中和目标禁止开发的区域;规划限建区限制低人口与就业密度开发,避免造成高昂的交通、家庭排放与碳汇损失。通过模型生成的政策建议结果充分体现了两个城市之间的异质性,如芝加哥发展模式更趋向低密度增长,所以需要通过更严格的增长管控限制城市蔓延;而斯德哥尔摩宜通过引导性的限制开发措施促进城市新区的可持续开发。最终结果显示增长控制和分区政策可以减少斯德哥尔摩和芝加哥超过50%的碳汇损失,以及20%的城市空间形态相关碳排放。

图5 建议规划禁建政策(紫色区域)与规划限建政策(橙色区域)在斯德哥尔摩(左)和芝加哥(右)的分布

资料来源:作者基于图4 结果进行空间分析得出

5.5 案例对研究框架的验证

通过案例研究,笔者总结了人工智能模型、城市空间模拟、城市碳排放核算对城市碳中和、碳达峰的几个主要支撑意义与作用。首先,现有研究中碳中和、碳达峰路径主要关注点为能源系统的低碳转型[34],即生产端的技术与政策手段。本案例进一步证明城市空间变化对消费端碳排放的重要影响。在缺乏政策干预下,芝加哥、斯德哥尔摩这样的发达国家城市在2040 年仍会增长14%~28%的交通与居住碳排放需求,且不同城市发展模式可能造成高达10 倍的人均碳排放消耗差异。如果不通过空间规划与政策手段干预消费端城市空间形态所造成的碳排放增长,而仅关注生产端能源系统,碳中和、碳达峰目标将难以如期实现[35]。相比生产端,消费端碳排放行为受到更多复杂、非线性因素影响。同时,空间规划也是影响消费端碳排放更重要的政策与技术抓手,需要结合传统空间规划模型与人工智能机器学习、神经网络方法。

其次,绿色低碳生活方式是城市碳达峰、碳中和路径中不可或缺的举措[36-38]。城市居民的居住、消费、交通出行选择是绿色低碳生活方式的重要组成部分。本案例证实了城市空间形态对低碳生活与出行的影响。由于居住与交通行为的区别,芝加哥人均居住和交通碳排放增长量分别达到斯德哥尔摩的7 倍和14 倍以上。未来空间规划对居民居住与交通碳排放行为的影响也对双碳目标的实现至关重要,需要空间智能模型辨明城市空间形态与居民碳排放行为之间的复杂关系。

第三,研究城市、地区碳排放差异对碳达峰、碳中和行动方案制定具有重要意义。我国各地区经济发展水平、产业结构、技术条件差异较大,各驱动因素对碳排放的影响强度也有所差异[2,27],所以需要通过机器学习、聚类分析等方法发现城市间碳排放驱动因素的差别,并因城施策[2]。如案例研究中,芝加哥需严格实施城市增长管控,减少住宅和交通排放;而斯德哥尔摩现有城市增长密度已经较高,更适宜采取继续鼓励高密度开发等方式协调城市发展与碳中和目标之间的关系。

6 结论与讨论

本研究提出通过人工智能方法的空间形态与系统模拟、影响因素识别、碳排放计量应对城市碳排放研究的三大难点:空间非线性、城市异质性与数据可得性。针对这三方面,研究得出以下结论:(1)空间人工智能模型可以通过空间神经网络、计算机视觉等方法预测未来城市扩张、空间形态演化以及生态系统服务价值,并理解这些因素对城市碳排放的非线性影响;(2)机器学习方法可以通过空间距离与非参数模型拟合对城镇化在时空上的碳排放影响因素异质性进行研究;(3)基于多源数据的高空间精度城市碳排放模拟可以克服城市与社区级别碳排放数据难以获得的困难。

在芝加哥与斯德哥尔摩基于LEAM 模型的气候行动方案支撑研究中,空间人工智能模型将三个难点的应对在模型框架中进行了整合:(1)通过LEAM 模型对两城市未来土地利用演化与碳排放影响进行模拟,突破了传统研究在碳排放空间非线性上的难点;(2)通过人工智能模型与变量选择以及比较分析,识别了芝加哥与斯德哥尔摩城市碳排放社会经济与生态环境因素的影响异质性;(3)通过对建筑、交通和碳汇用地计量,预测了未来高精度土地空间中的城市碳排放变化,弥补了该数据的缺失。

面对在城市发展中如何揭示并预测空间形态与碳排放间复杂演化关系的挑战,空间人工智能模型提供了一种“关系”与“结果”可量化的模拟预测方法,并进一步探索了建筑、交通、能源等多领域交叉的综合性研究框架。尽管目前研究对消费端碳排放清单的构建与计算方法在不断优化,对不同消费端之间的空间交互关系及其对碳排放核算结果的影响却缺乏考量。在此领域,空间人工智能模型可以作为规划决策的支撑系统,科学地构建空间规划政策干预下城市空间结构演变、交通发展、能源需求变化的交互关系,以动态化、非线性、异质性的视角追踪城市碳排放与碳汇的演变,可为国土空间规划中的城市规模、结构、布局规划制定提供“双碳”目标实现路径与依据。

本研究对未来人工智能在碳达峰、碳中和行动方案中的应用提出了两个重点研究方向:(1)空间人工智能的模拟预测目前多应用于区域或城市尺度,其未来的开发应多探索在精细空间尺度上与碳排放计量模型的集成,从而支持不同空间尺度下的国土空间规划编制与碳排放核算;(2)空间人工智能预测应结合多源时空大数据对城市碳排放状态进行高频监测,实现对城市碳达峰、碳中和行动方案实施过程的实时监控与调整,形成可动态更新的碳排放核算与情景预测技术方法。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] 张雅欣, 罗荟霖, 王灿. 碳中和行动的国际趋势分析[J/OL]. 气候变化研究进展, 2020[2020-12-25]. https://nxgp.cnki.net/kcms/detai l?v=3uoqIhG8C46NmWw7YpEsKHTPvOGrUOOqX1coEOzL8AHO d38SC5vEliY2DLCJm0cXHzmOmRgV9_wHibp0XJLA36g5kr2yBJG-&uniplatform=NZKPT.

[2] 郭芳, 王灿, 张诗卉. 中国城市碳达峰趋势的聚类分析[J]. 中国环境管理, 2021, 73(1): 40-48. DOI: 10.16868/j.cnki.1674-6252.2021.01.040.

[3] STAD S. Strategy for a fossil-fuel free Stockholm by 2040[Z]. 2016.

[4] BARCELONA T C C O. Barcelona’s Climate Action Plan 2018-2030[Z].2018.

[5] 王灿, 张雅欣. 碳中和愿景的实现路径与政策体系[J]. 中国环境管理,2020, 12(6): 58-64.

[6] PAN H, PAGE J, ZHANG L, et al. Understanding interactions between urban development policies and GHG emissions: a case study in Stockholm Region[J]. Ambio, 2020, 49(7): 1313-1327.

[7] 何宛余, 李春, 聂广洋, 等. 深度学习在城市感知的应用可能——基于卷积神经网络的图像判别分析[J]. 国际城市规划, 2019, 34(1): 8-17.DOI: 10.22217/upi.2018.514.

[8] BATTY M. Artificial intelligence and smart cities[J]. Environment and planning b: urban analytics and city science, 2018, 45(1): 3-6.

[9] 杨天人, 金鹰, 方舟. 多源数据背景下的城市规划与设计决策——城市系统模型与人工智能技术应用[J]. 国际城市规划, 2021, 36(2): 1-6. DOI:10.19830/j.upi.2021.034.

[10] BASSE R M, CHARIF O, BODIS K. Spatial and temporal dimensions of land use change in cross border region of Luxembourg. Development of a hybrid approach integrating GIS, cellular automata and decision learning tree models[J]. Applied geography, 2016, 67: 94-108.

[11] 孔宇, 甄峰, 李兆中, 等. 智能技术辅助的市(县)国土空间规划编制研究[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2186-2199.

[12] 陈逸敏, 黎夏. 机器学习在城市空间演化模拟中的应用与新趋势[J].武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(12): 1884-1889. DOI: 10.13203/j.whugis20200423.

[13] 吴志强. 人工智能辅助城市规划[J]. 时代建筑, 2018(1): 6-11. DOI:10.13717/j.cnki.ta.2018.01.003.

[14] SHAFIZADEH-MOGHADAM H, ASGHARI A, TAYYEBI A, et al.Coupling machine learning, tree-based and statistical models with cellular automata to simulate urban growth[J]. Computers, environment and urban systems, 2017, 64: 297-308.

[15] 刘荣增, 陈浩然. 基于ANN-CA 的杭州城市空间拓展与增长边界研究[J]. 长江流域资源与环境, 2021, 30(6): 1298-1307.

[16] WU M, WEI Y, LAM P T, et al. Is urban development ecologically sustainable? ecological footprint analysis and prediction based on a modified artificial neural network model: a case study of Tianjin in China[J]. Journal of cleaner production, 2019, 237: 117795.

[17] 邱烨珊, 车生泉, 谢长坤, 等. 基于深度学习的上海城市街景与景观美学公众认知研究[J].中国园林, 2021, 37(6): 77-81. DOI: 10.19775/j.cla.2021.06.0077.

[18] XIANG X, LI Q, KHAN S, et al. Urban water resource management for sustainable environment planning using artificial intelligence techniques[J].Environmental impact assessment review, 2021, 86: 106515.

[19] 李建豹, 黄贤金, 孙树臣, 等. 长三角地区城市土地与能源消费CO2排放的时空耦合分析[J]. 地理研究, 2019, 38(9): 2188-2201.

[20] LEE S, LEE B. The influence of urban form on GHG emissions in the US household sector[J]. Energy policy, 2014, 68: 534-549.

[21] 柯新利, 唐兰萍. 城市扩张与耕地保护耦合对陆地生态系统碳储量的影响——以湖北省为例[J]. 生态学报, 2019, 39(2): 672-683.

[22] LAI L, HUANG X, YANG H, et al. Carbon emissions from land-use change and management in China between 1990 and 2010[J]. Science advances,2016, 2(11): e1601063.

[23] MILOJEVIC-DUPONT, N, CREUTZIG F. Machine learning for geographically differentiated climate change mitigation in urban areas[J].Sustainable cities and society, 2021, 64: 102526.

[24] MARDANI A, LIAO H, NILASHI M, et al. A multi-stage method to predict carbon dioxide emissions using dimensionality reduction, clustering, and machine learning techniques[J]. Journal of cleaner production, 2020, 275:122942.

[25] 禹湘, 陈楠, 李曼琪. 中国低碳试点城市的碳排放特征与碳减排路径研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(7): 1-9.

[26] 陈占明, 吴施美, 马文博, 等. 中国地级以上城市二氧化碳排放的影响因素分析:基于扩展的STIRPAT 模型[J]. 中国人口·资源与环境,2018, 28(10): 45-54.

[27] 黄蕊, 王铮, 丁冠群, 等. 基于STIRPAT 模型的江苏省能源消费碳排放影响因素分析及趋势预测[J]. 地理研究, 2016, 35(4): 781-789.

[28] WANG Y, ZHANG X, KUBOTA J, et al. A semi-parametric panel data analysis on the urbanization-carbon emissions nexus for OECD countries[J].Renewable and sustainable energy reviews, 2015, 48: 704-709.

[29] ROBINSON C, DILKINA B, HUBBS J, et al. Machine learning approaches for estimating commercial building energy consumption[J]. Applied energy,2017, 208: 889-904.

[30] ZHANG X, YAN F, LIU H, et al. Towards low carbon cities: a machine learning method for predicting urban blocks carbon emissions (UBCE)based on built environment factors (BEF) in Changxing City, China[J].Sustainable cities and society, 2021, 69: 102875.

[31] 马静, 柴彦威, 刘志林. 基于居民出行行为的北京市交通碳排放影响机理[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1023-1032.

[32] AMIRI S S, MOTTAHEDI S, LEE E R, et al. Peeking inside the black-box:explainable machine learning applied to household transportation energy consumption[J]. Computers, environment and urban systems, 2021, 88:101647.

[33] CHEN P, WU Y, ZHONG H, et al. Exploring household emission patterns and driving factors in Japan using machine learning methods[J]. Applied energy, 2022, 307: 118251.

[34] 王深, 吕连宏, 张保留, 等. 基于多目标模型的中国低成本碳达峰、碳中和路径[J]. 环境科学研究, 2021, 34(9): 2044-2055. DOI: 10.13198/j.issn.1001-6929.2021.06.18.

[35] 庄贵阳. 我国实现“双碳”目标面临的挑战及对策[J]. 人民论坛,2021(18): 50-53.

[36] 李晓易, 谭晓雨, 吴睿, 等. 交通运输领域碳达峰、碳中和路径研究[J].中国工程科学, 2021, 23(6): 15-21.

[37] 徐政, 左晟吉, 丁守海. 碳达峰、碳中和赋能高质量发展:内在逻辑与实现路径[J]. 经济学家, 2021(11): 62-71. DOI: 10.16158/j.cnki.51-1312/f.2021.11.008.

[38] 张友国. 碳达峰、碳中和工作面临的形势与开局思路[J]. 行政管理改革,2021(3): 77-85. DOI: 10.14150/j.cnki.1674-7453.2021.03.005.