引言

在我国由“增量”走向“存量”的城市化进程中,城市更新是当下的重要议题。城市是一个由复杂因素有机结合而成的综合体[1],简单的物质更新和技术手段已不能满足复杂多元的城市需求,还有一系列社会、经济问题亟待解决。因此,城市更新是一项庞大的综合性社会系统工程,往往需要平衡各方利益,综合考虑多方需求,其实施具有一定难度与局限性,时常引发新的社会问题与矛盾[2]。

随着我国城市快速扩张、人口密度激增、交通和居住压力逐渐增大,城市更新与再开发工作面临众多难题:如何将城市更新置于城市发展战略背景框架之下,联动区域发展?如何制定灵活的规划条例但不制约城市更新发展的各种可能?什么样的决策机制和路径可以实现综合治理,增加社会公平,避免新的社会矛盾?美国的城市更新历经近百年,尽管也存在局限性,但不可否认的是,其在一定程度上促进了美国的经济发展,拓展了城市空间,缓解了城市人口压力,改善了城市基础设施和居住环境,完善了城市各项服务功能,提升了居民生活品质。纽约哈德逊广场再开发项目(HYRP:Hudson Yards Redevelopment Project)作为纽约最具代表性的城市更新项目之一,经历了曲折漫长的转型期,其先进的模式和成功经验对于我国目前从“增量”到“存量”的城市转型背景以及激发内城活力的迫切需求[3],具有典型而独特的研究价值。

1 制衡与发展下的美国城市更新

美国的城市更新始于二战以后,其兴起和发展与美国的社会经济建设及城市化进程密切相关。经济发展带来产业构成和布局的转型,从而改变了城市的空间结构。内城的日益衰败是城市更新兴起的核心驱动因素;城市化进程中的居住分离、住房短缺等矛盾是城市更新发展的重要动因;日渐繁荣的经济、巨大的消费需求和建筑技术的进步是城市更新的社会物质基础。基于城市经济结构转型与社会矛盾调和的客观需求,美国的城市更新形式由最初以解决住房问题为主的贫民窟清理,到小规模社区更新与邻里修复,最终发展为可持续的综合治理。在以上各阶段,美国颁布了各类法规助推城市更新(表1)。由此,在1949—1972 年由联邦政府主导的城市更新期间,总计约1 100 座城市参与了2 800 项更新工程,联邦拨款达100 亿美元[4-5]。究其本质,美国的城市更新是社会各阶层利益之间的博弈,在矛盾与冲突的制衡与发展中前进。

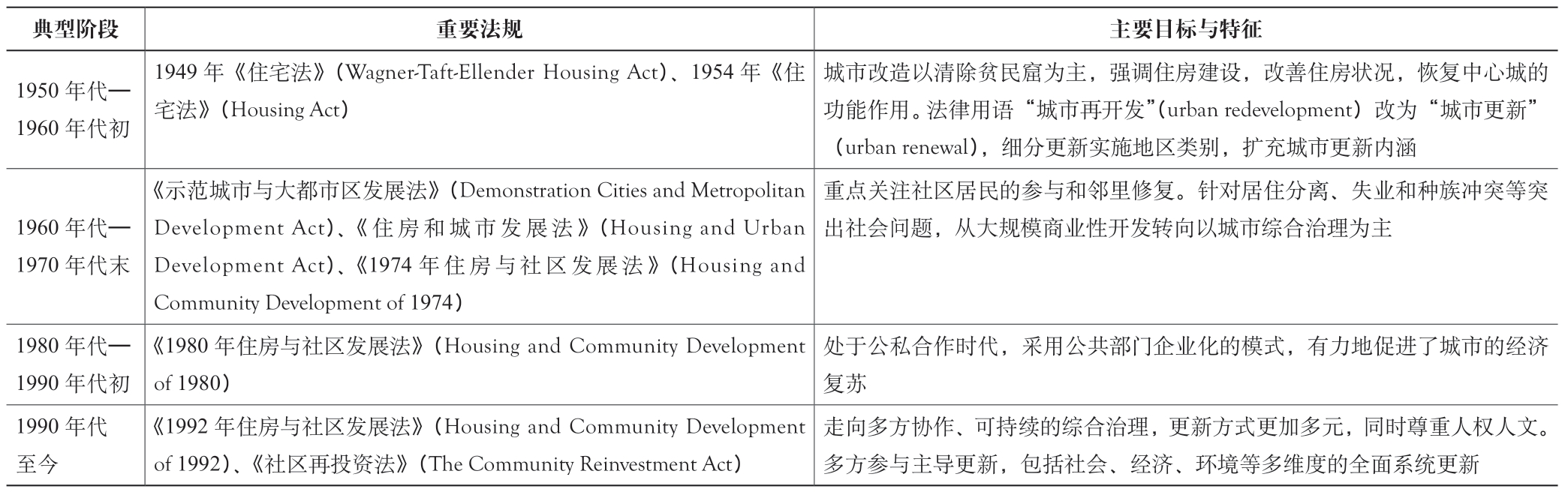

表1 美国城市更新发展脉络

纽约市的城市更新与美国整体城市发展趋势基本一致[6],始于1930 年代后期。纽约城市更新最初出于对大规模拆建带来的诸多社会问题的反思,后逐渐转向以社区为主体、公私合作的城市更新模式,城市复兴的道路走向多元化。其中,非政府组织在城市更新中逐渐扮演重要角色,例如:琼妮斯探讨了草根组织推动下的社区再建[7];巴特勒认为绅士化运动可以一定程度上促进中心城区的复兴[8];雅各布斯所提倡的城市多样性与公共空间价值推动了社区保护与公众参与的发展[9]。

纽约城市更新的发展与演变,则伴随着区划条例与区域规划的创建与革新。从第一个区划《纽约市1916 版区划条例》的“刚性”与制约[10],到1968 年第二次区域规划以着力恢复公共交通体系、保护自然资源和复兴衰落的城市中心为重点,以及1996 年第三次区域规划中关注中心城市的就业岗位流失、社区扶持等城市更新社会层面问题[11],一系列法规与规划体现了纽约城市更新理念从物质层面的更新到深层次社会问题治理的转型。2007 年4 月发布的纽约市综合规划《更绿色、更伟大的纽约》(A Greener,Greater New York)强调以公共交通为导向的空间重塑与住房发展,关注基础设施的维护与住房问题。2013 年发布的《更强大、更有韧性的纽约》(A Stronger and More Resilient New York)和2015 年的规划《同一个纽约——规划一个强大而公正的城市》(One New York: The Plan for a Strong and Just City)强调规划必须与纽约市的战略目标一致,以确保所有社区在实现共同目标方面分担责任,同时关注更新过程中的社区公平,确保规划受到公平必要性的指导[12]。纽约区划与综合规划法的演变与发展,将城市更新从简单的“联邦推土机”到综合性、精细化全面治理的革新过程体现得淋漓尽致。

纽约哈德逊广场再开发项目于2005 年正式启动,计划于2024 年完成,目前仍处于持续建设中。该广场的更新改造过程面临诸多挑战,本文将系统剖析其再开发过程中的多元复兴策略,以期为我国的城市更新提供一些参考和建议。

2 纽约哈德逊广场城市更新

2.1 哈德逊广场地区历史背景

哈德逊广场地区①本文讨论的哈德逊广场范围指由西43 街、第八大道、西30 街和西区高速围合而成的区域,有别于哈德逊城市广场开发项目。后者由瑞联和牛津地产开发,也从整个哈德逊广场地区再开发中受益。位于纽约曼哈顿,东接中城区,西邻哈德逊河,南侧原为铁路站场,并与纽约高线公园三期工程相邻(图1)。历史上,该广场曾是制造商的“家”,主要由汽车修理厂、停车场、空地和铁路站场组成。1782 年的英国总部地图显示,该地区曾以海滨防御工事为主,如今的哈德逊广场地区部分建在填海用地之上(图2)。随着1849 年哈德逊铁路的运营,曼哈顿的西侧被占领、割裂,商人科尔内留斯·范德比尔特(Cornelius Vanderbilt)于1864 年购买了哈德逊铁路,同年收购了纽约—哈莱姆铁路,后者直达纽约中央车站,而后哈德逊广场区域历经了长达50 年的私人垄断。二战后,东北铁路行业受到冲击,州际公路的发展使公交、汽车等短时运输更受青睐,铁路公司面临破产,直到宾州中央铁路公司(Penn Central)的业务被美铁(Amtrak)、新泽西捷运局(New Jersey Transit)和大都会北方铁路(Metro-North Railroad)等政府机构接管。这也使后期哈德逊广场再开发过程中相关权属的转让成为可能。

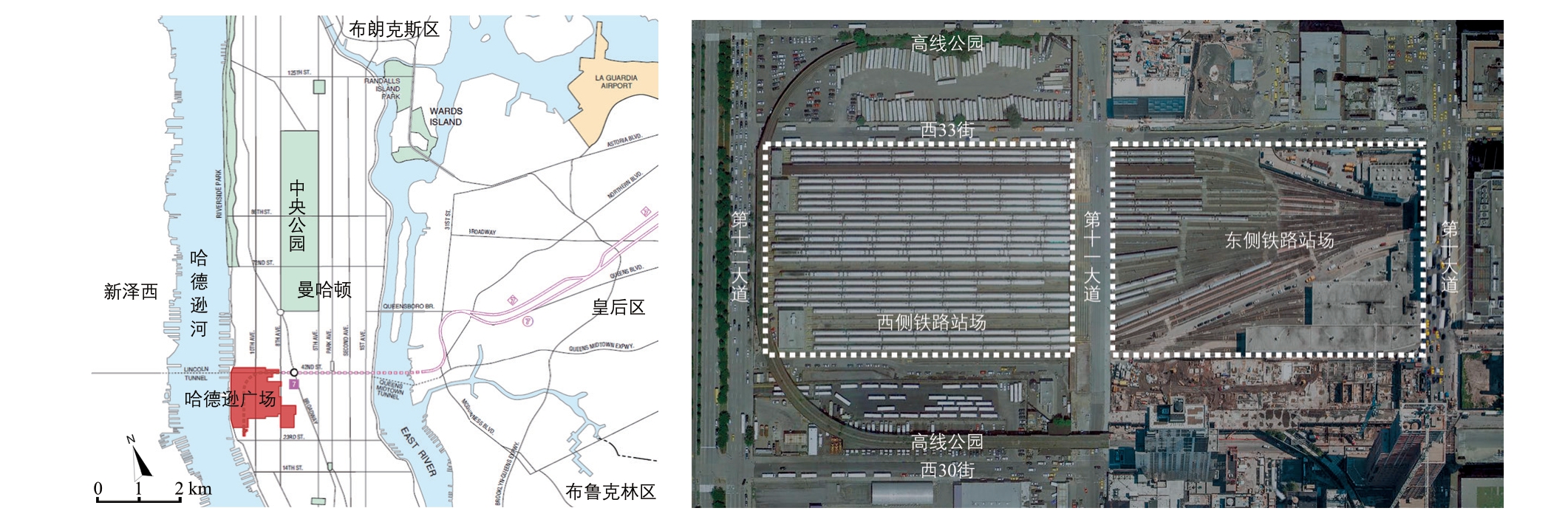

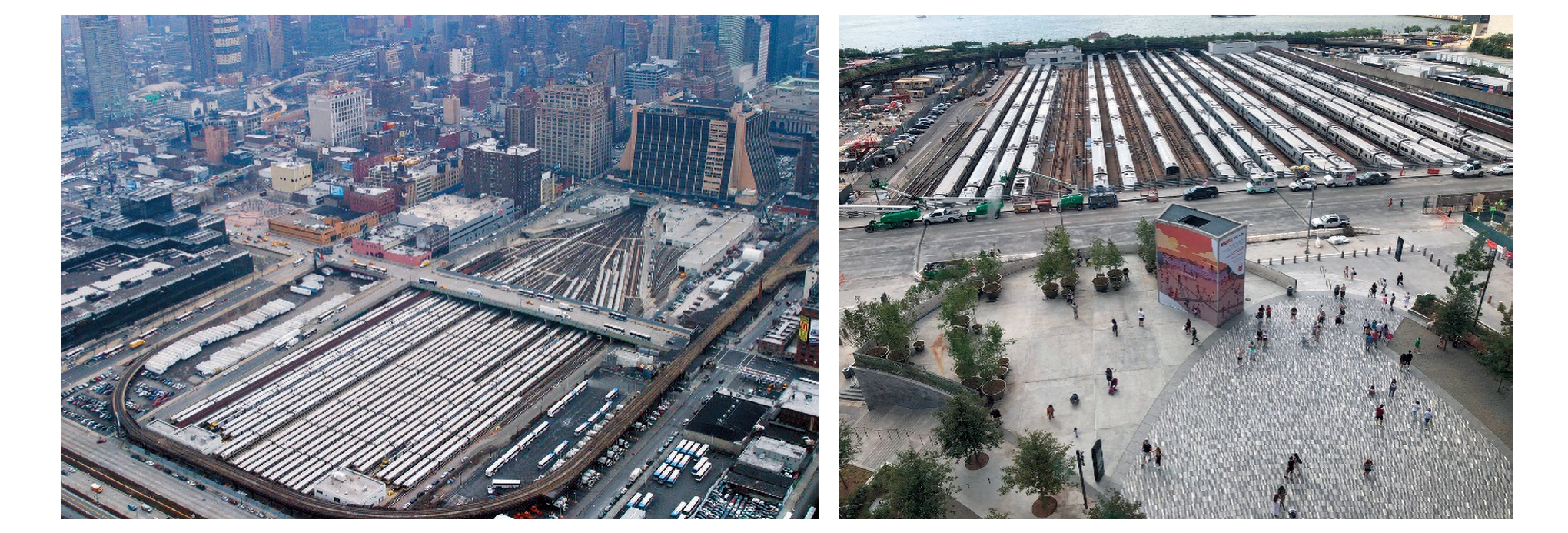

图1 哈德逊广场区位图(左)和更新前的哈德逊广场(右)

资料来源:作者根据https://www1.nyc.gov/(左)和谷歌地图(右)绘制

图2 哈德逊广场地区历史演变

资料来源:作者根据https://maps.nyc.gov/then&now/资料整理绘制

由于地区东侧的宾州车站容量有限,西侧的铁路站场(John D.Caemmerer West Side Storage Yard)于1986 年建成并投入使用,归纽约大都会交通局(MTA: The Metropolitan Transportation Authority)所有,主要用于停放和检修长岛铁路线(LIRR)列车,以提升列车的运力。铁路站场下方的哈德逊隧道,长期以来承担新泽西往来纽约曼哈顿的重任。但铁路的长期运营造成地区肌理的割裂,落后的公共基础设施也导致该地区日渐衰落,哈德逊广场地区的复兴由此被提上日程。

2.2 哈德逊广场的演变与复兴

2001 年,纽约市发布《西部中城发展纲领》(Far West Midtown: A Framework for Development)[13],该纲领指引范围涵盖哈德逊广场在内的,过去40 多年来主要以中、低密度制造业为主的59 个街区。过时的分区加上西部地区滞后的公共交通和通勤铁路,导致该地区经济发展停滞,因此该纲领制定了片区以公共交通为导向的发展战略,以支持其在未来20 年内实现由低密度制造业区到中高密度混合开发区的转型。

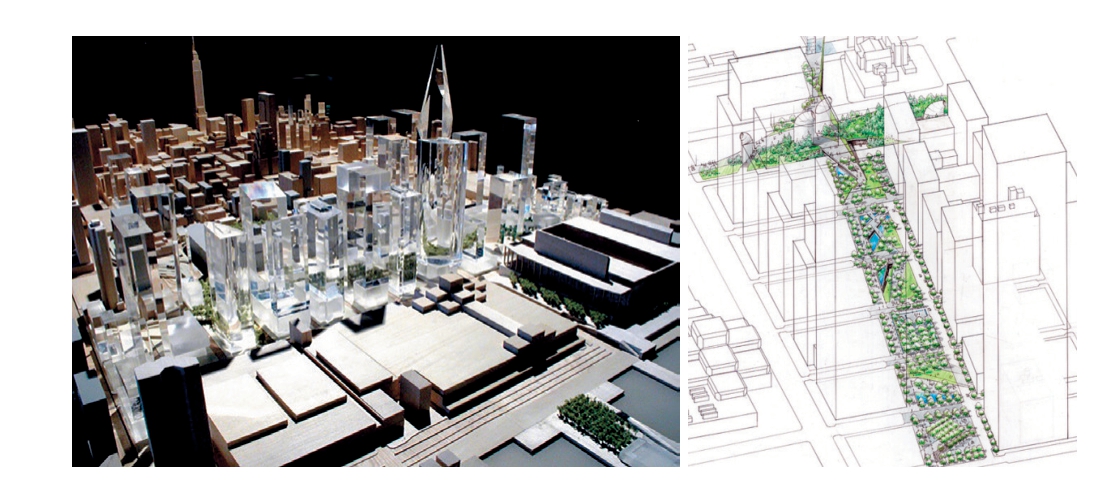

2002 年6 月,纽约市城市规划局(DCP: Department of City Planning)与纽约市经济发展公司(New York City Economic Development Corporation)合作,聘请了一个跨学科的城市设计顾问团队,由库珀·罗伯逊公司(Cooper,Robertson & Partners)牵头,为哈德逊广场地区的城市更新制定总体规划(图3,图4)。规划目标是建立一个充满活力的新中央商务区和多功能社区,同时使该社区与公共开放空间和街道景观的改善相结合。

图3 哈德逊广场城市设计方案模型以及开放空间与绿地效果

资料来源:http://www.cooperrobertson.com/work/hudson_yards

图4 哈德逊广场早期规划方案

资料来源:https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans/hudson-yards/hy_zoning_012005.pdf

2004 年,纽约市大都会交通局和纽约城市规划委员会(CPC: City Planning Commission)根据《环境质量评估法》(SEQRA)①《环境质量评估法》于1975 年成为正式法规,敦促监督相关机构在实施决策过程中尽早考虑环境因素影响。和城市环境质量评估(CEQR: The City Environmental Quality Review)对哈德逊广场更新进行环境影响进行测度并发布了环境影响评估报告(EIS: Environmental Impact Statement)[14],提出地铁7 号线扩建和哈德逊广场再区划(rezoning)发展计划,再次明确了该地区以公共交通为导向的发展战略。

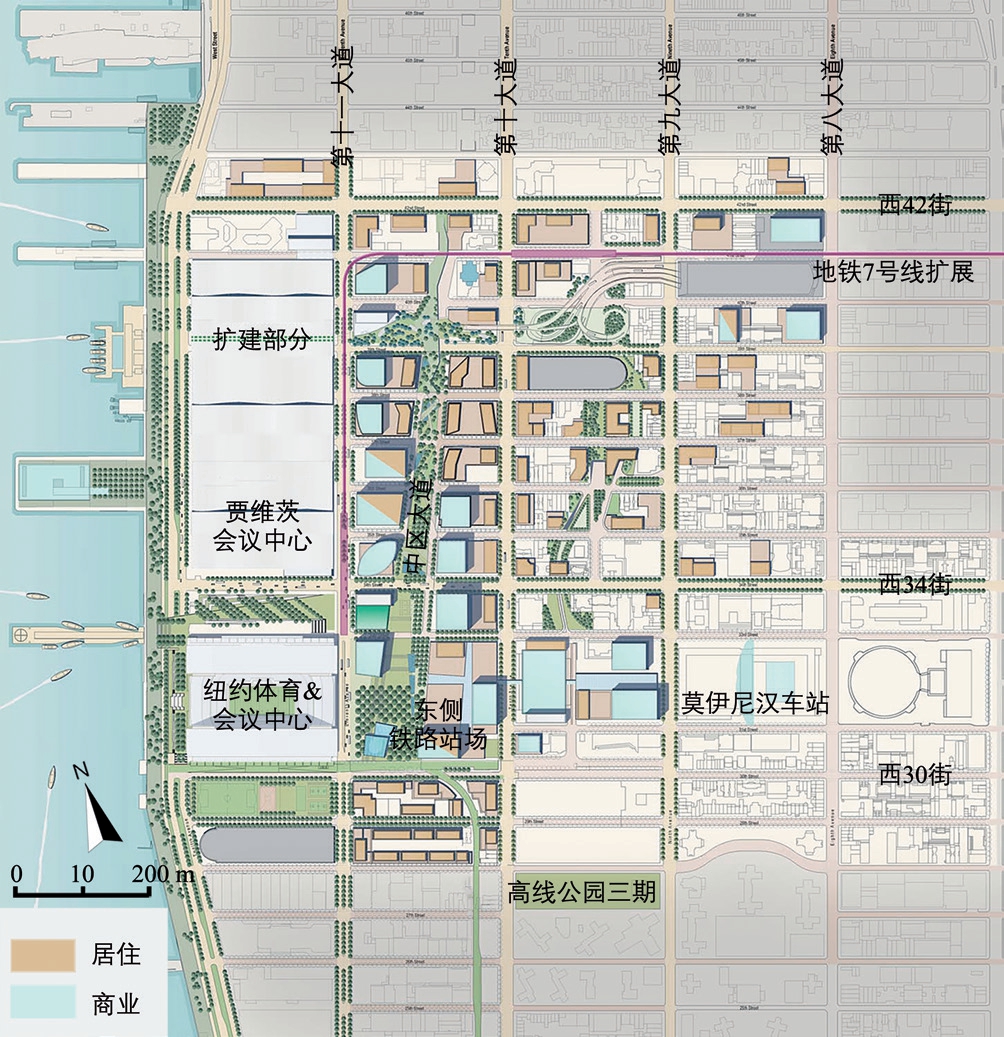

2005 年1 月,纽约市议会正式通过哈德逊广场再区划方案。在接下来的几年中,由于申奥失败、经济环境萧条等因素影响,方案几经调整,最终于2009 年通过了西部铁路站场的再区划方案,原有的体育场馆被调整为多功能混合使用功能(图5)。西部铁路站场由瑞联集团和牛津地产联合开发。2012 年,哈德逊10 号(10 Hudson Yards)动工,标志着哈德逊广场改造工程的开始。扩建的地铁7 号线也已于2015 年正式投入使用。整个项目计划于2024 年完工并投入使用(表2)。

图5 哈德逊铁路站场部分最新规划方案

资料来源:https://www.hudsonyardsnewyork.com

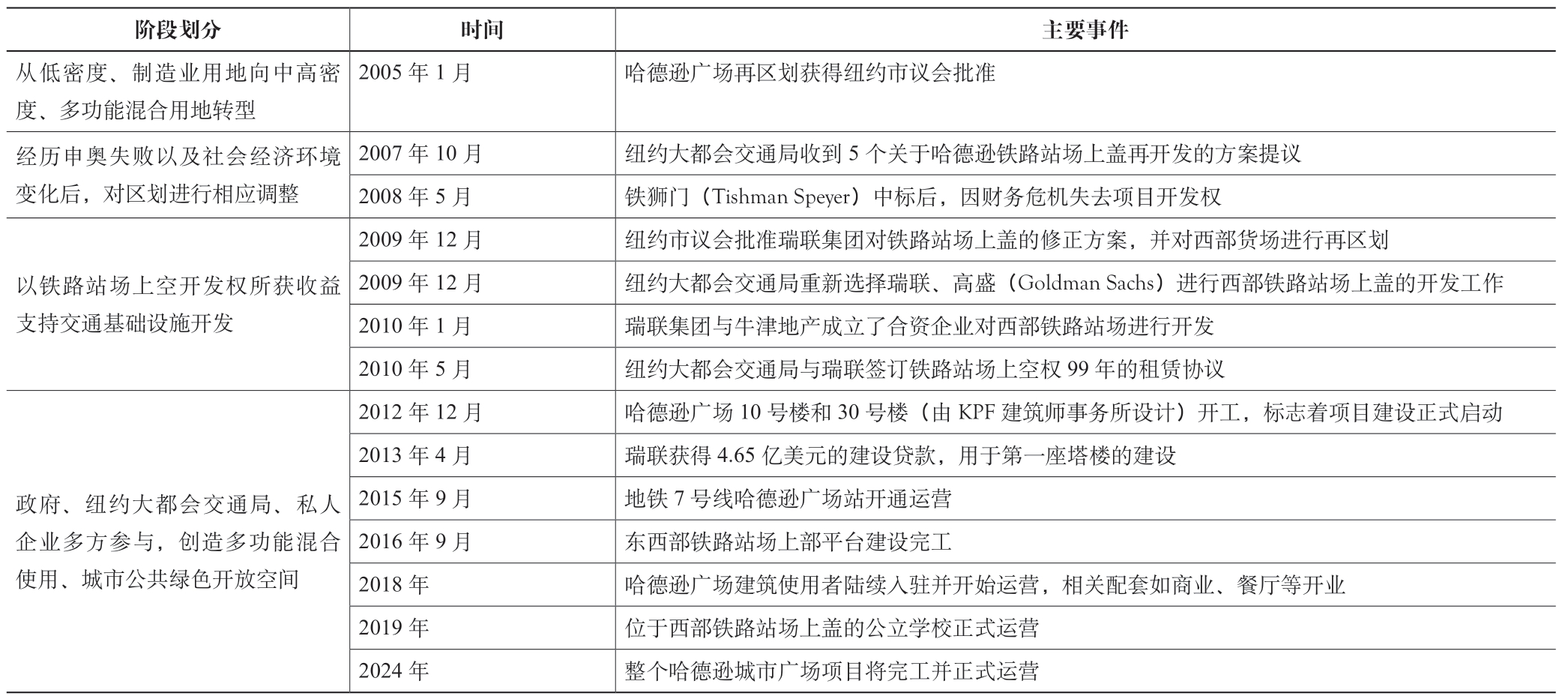

表2 哈德逊广场发展演变历程

这场以政府为主导、既庞大又复杂的城市更新项目,在实践过程中面临了诸多挑战。(1)铁路客流逐年攀升,交通运力亟待提升;片区基础设施老旧、公共空间品质滞后;最重要的是,尽管广场东侧为宾州车站等重要交通枢纽,大部分地区的乘客步行距离过长(步行时间超过10 分钟),公交可达性亟待提升。(2)由于此地制造业逐渐衰败,原有的低密度制造业用地亟须向中高密度、多功能混合用地转型。同时,作为曼哈顿中城旁唯一一块具有极大改造潜力的区域,政府对其的愿景是创造大量的公共开放空间和绿地,并实现与周边地区的有效衔接,促进整个区域经济发展与良性循环。(3)面对经济萧条与财政危机,政府需要寻找新的融资手段,支撑这项庞大而复杂的城市更新工程。(4)哈德逊广场的再开发是一个持续的、多方博弈的过程。在规划决策与实践过程中如何协调各利益主体的矛盾、实现区域乃至城市的可持续发展,是亟待解决的问题。

2.3 哈德逊广场城市更新的多元策略

2.3.1 以公共交通为导向的发展战略,联动区域发展

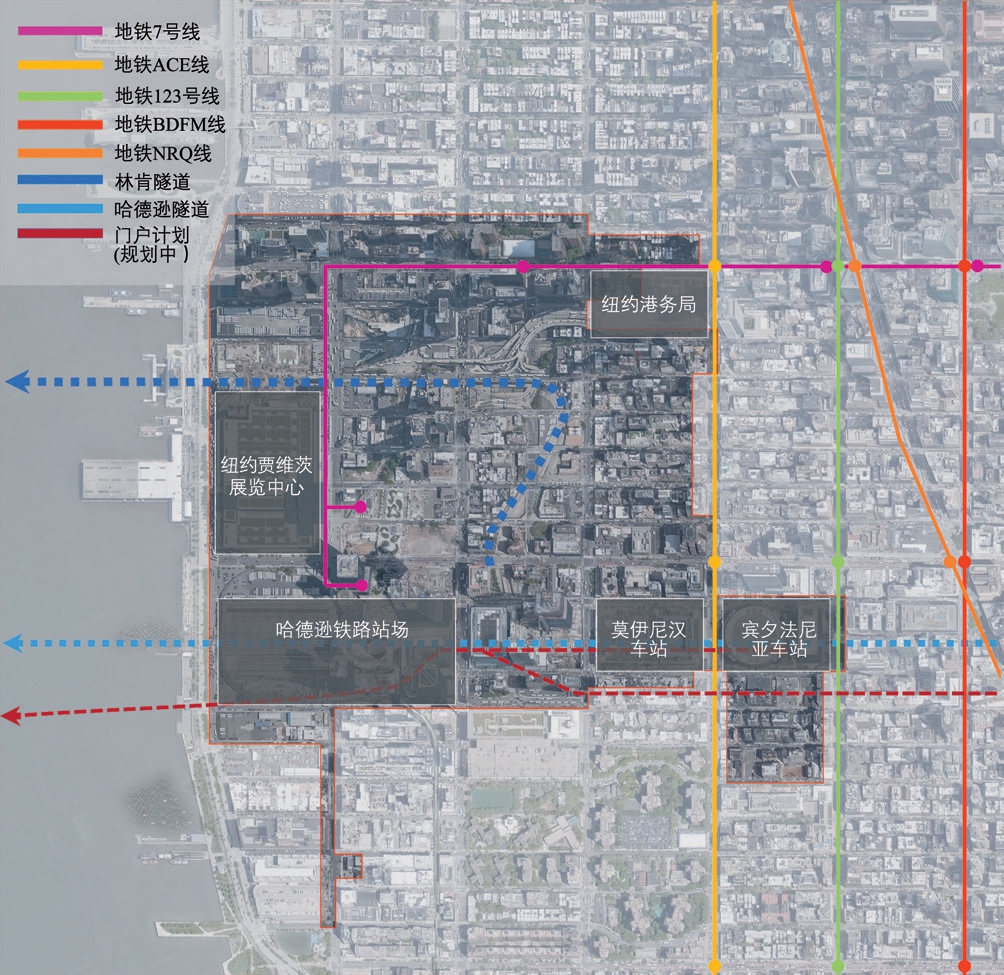

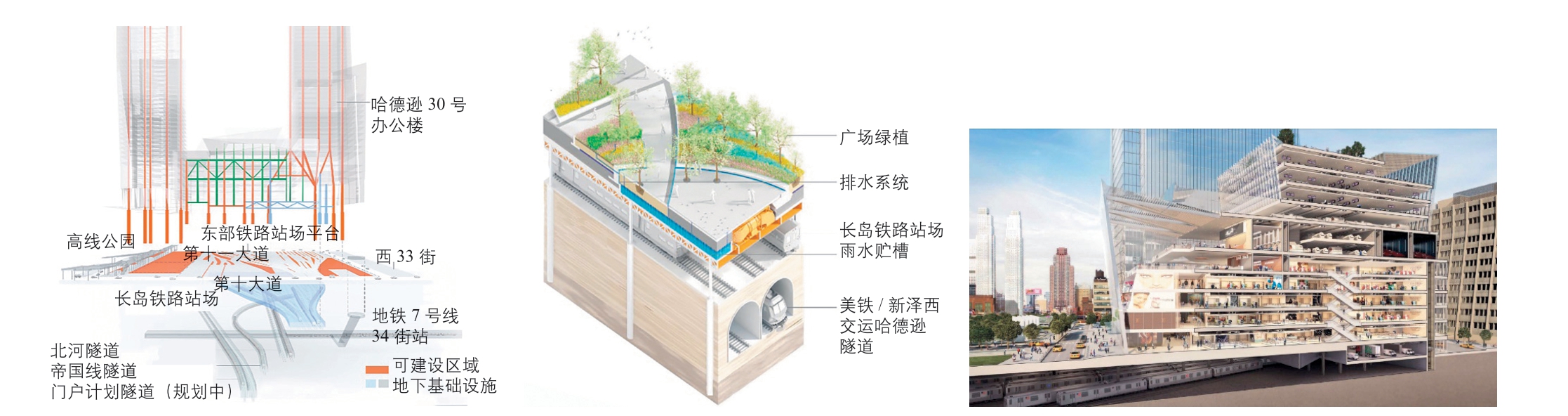

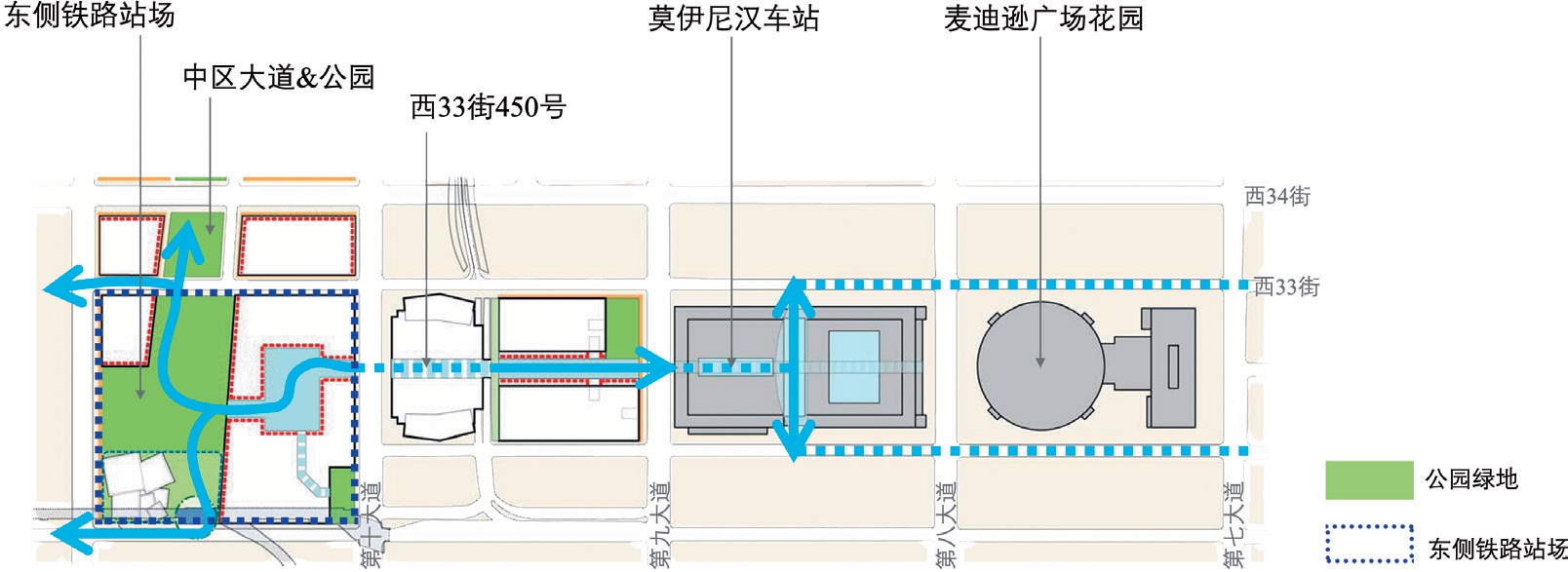

高密度并不意味着好的城市形态,好的公共交通品质才是城市发展的核心。2005 年再区划之前,哈德逊地区主要以制造业用地和交通基础设施为主(图6),包括三个关键的交通基础设施:林肯隧道(Lincoln Tunnel)、宾夕法尼亚火车站(New York Pennsylvania Station)、港务局巴士总站(Port Authority Bus Terminal),其交通网络资源分别服务于曼哈顿和整个纽约大都市区,为乘客提供汽车、铁路和公交等多样化出行方式。然而,由于所有的铁路和公交设施都位于片区东部,导致西侧区域缺乏便捷的公共交通设施。片区东侧的宾夕法尼亚火车站是全国最繁忙的铁路设施之一,提供长途及通勤铁路服务,日均客流量高达30 万人次,但由于车站容量有限,该站已无法应对日益增长的客流,提升该站的运力也成为当务之急。2011 年,美铁发布“门户计划”(Gateway Project)[15],规划修建一条新的哈德逊河铁路隧道,并将改造中的莫伊尼汉车站(Moynihan Station)和宾夕法尼亚火车站结合扩建,以全面提升该地区交通基础设施的运力,发挥哈德逊广场作为新泽西及周边地区进入纽约的门户功能,加强纽约大都市地区的通勤可达性,推进区域经济的整体发展。该计划预计于2026 年完工。

图6 2004 年的哈德逊铁路站场(左)和2019 年施工中的铁路站场上盖空间(右)

资料来源:https://ny.curbed.com/2019/3/13/18252323/hudson-yards-new-york-construction-timeline

其中,地铁7 号线的扩建尤为重要。早在2003 年,政府就计划延伸地铁7 号线至哈德逊广场,随后的“门户计划”将地铁7 号线规划扩展至莫伊尼汉车站,以实现整个纽约大都市区域的互联互通(图7)。开发最初,地铁7 号线的改造费用由市政府和纽约大都会交通局承担,但由于财政问题,迫切需要寻求新的融资办法。针对此,纽约大都会交通局计划从哈德逊广场再开发项目2006 年发行的债券中获取收益,用于支付地铁7 号线延伸至该地区的费用。在资金获得保障的前提下,扩建工作迅速开展,2015 年9 月实现了对地铁延伸段的开通运营。通过时代广场和中央车站的主要地铁节点,连接了哈德逊广场和纽约市的地铁线路,极大地提升了区域可达性。

图7 哈德逊广场地区交通分布

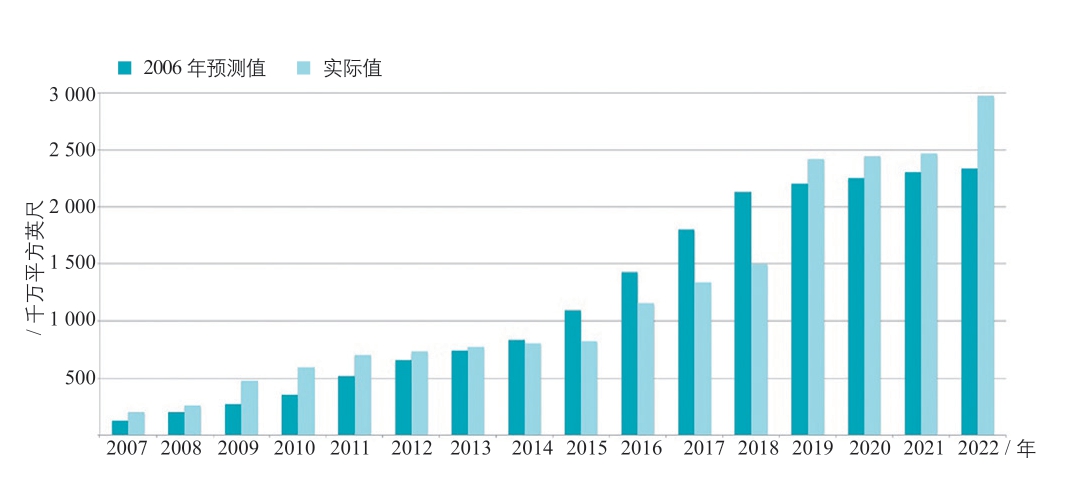

高质量的公共交通和可达性激发了哈德逊广场的活力,交通运能的升级为哈德逊地区的高密度开发提供了保障。尽管2004—2019 年长达15 年的持续更新过程中规划方案几经调整,但初步实现了建立一个24 小时充满活力、多功能混合使用区的设想。除2014—2018 年受到经济衰退的影响外,2006—2019 年间,哈德逊地区累计实际新建的建筑总量超过2006 年戴德梁行的预测值(图8)。“节点+交通走廊”的规划模式[16]、土地的复合使用与立体化开发(图9)使得区域城市空间更加紧凑,区域发展逐渐呈现可持续化。

图8 戴德梁行预测的哈德逊广场2006 年建设量与2019 年实际建设量对比(含办公、酒店、住宅、零售)

资料来源:参考文献[17]

图9 西部铁路站场的立体开发以及上盖空间功能立体复合

资料来源:https://www.hudsonyardsnewyork.com/

2.3.2 由“刚性”到“弹性”的再区划,提升环境品质

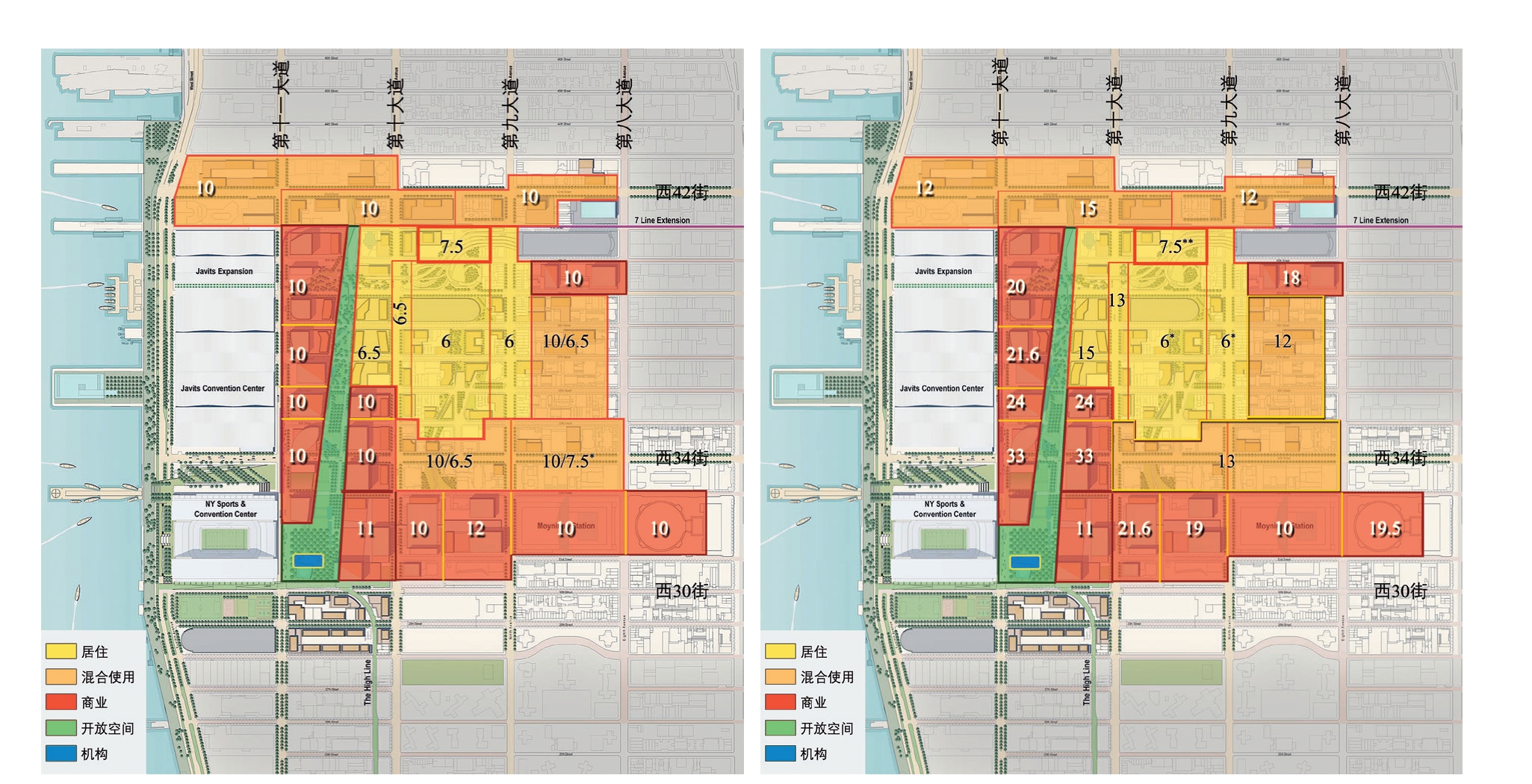

2005 年正式通过的哈德逊广场再区划和2009 年西侧铁路站场的再区划对于土地、建筑和公共空间的管控,是哈德逊广场再开发初见成效的重要保障。从衰落的制造业片区、铁路站场到多功能混合使用片区的转型目标得以实现,区域及周边公共开放空间的环境品质也得以提升。再区划中的高容积率区域沿第十大道、第十一大道之间南北向纵轴和法利交通走廊(Farley Corridor)横轴分布,用地功能以商业为主;原本以住宅为主的区域则基本维持原有容积率,片区北侧与东侧以高容积率混合开发为主,结合开放空间、公园绿地,形成张弛有度的“碗状”分布形态(图10)。

图10 哈德逊广场基础容积率分布示意(左)和哈德逊广场最大可建容积率分布示意(右)

注:左图中,*代表可通过区划文本更改将地块容积率降至6.5;右图中,*代表如果开发社区配套,地块容积率可上调为6.5,**代表如果开发社区配套,地块容积率可上调为10。

资料来源:https://www1.nyc.gov/

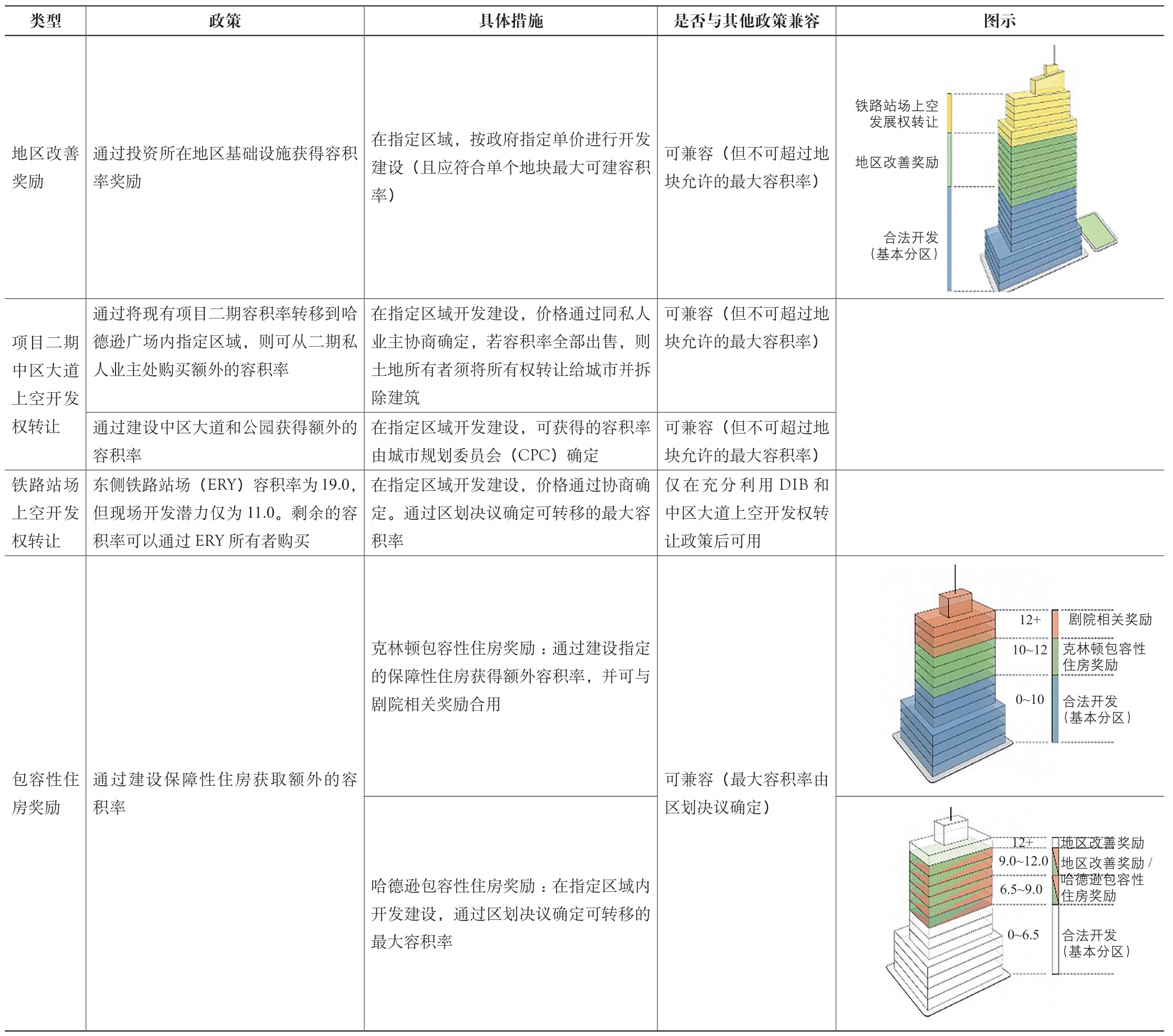

再区划中的容积率并非一成不变,开发主体可以通过多种激励机制获得额外容积率,达到地区最大可建容积率,具体机制包括以下四方面(表4)。(1)地区改善奖励(DIB:District Improvement Bonus)。开发主体通过投资地区基础设施来获得额外的容积率(在区划指定区域,单价按100 美元/平方英尺计算,并于每年6 月逐步上调)。(2)项目二期中区大道上空发展权转移(Phase Ⅱ Mid-Block Boulevard air rights transfer)。发展主体通过将现有二期项目(位于公园大道上)转移到哈德逊广场区划范围内选定的位置,即可从选定区域内私人业主处购买得到更多容积率。此外,鼓励开发主体投资修建中区大道和公园以获得额外容积率。(3)铁路站场上空发展权转移(ERY air rights transfer)。由于铁路站场容积率目前开发潜力仅为11.0,未达到最大潜力值19.0,因此可以通过转移的形式选址另建,前提是必须从铁路站场权属所有者处购买。(4)包容性住房奖励(IHB: Inclusionary Housing Bonus)。开发主体通过建设经济适用房获取额外容积率,包括克林顿区域包容性住房奖励和哈德逊广场包容性住房奖励。值得注意的是,上述激励机制大多可以兼容,开发主体可以同时通过多种渠道获得额外容积率,开发方式更为灵活。通过由“刚性”到“弹性”的再区划和多元激励机制引导开发主体积极参与整个片区的再开发,哈德逊地区形成了围绕公园绿地、开放空间和交通节点为主的纵横轴(图11),以及疏密有致的城市形态,提升了该地区的居住生活质量和环境品质(图12)。

图11 由公园绿地、开放空间和交通节点形成的哈德逊地区的纵横轴线

资料来源:https://www1.nyc.gov/

图12 哈德逊广场与城市公共空间

资料来源:BAM Architecture Studio,New York 供图

表4 哈德逊广场再区划激励性政策

2.3.3 “自给自足”、持续补给的税收融资,实现良性循环

哈德逊广场更新采用“价值捕获融资”(VCF: Value Capture Financing)模式①利用新开发项目的预期税收和收益来支持基础设施改进而发行债券的战略。获得初期启动资金,用于地铁7号线扩建工程等基础设施升级的费用,实现开发初期的自给自足,具体渠道包括政府债券、银行、证券、私有机构投资等。纽约市政府专门成立哈德逊广场基础设施公司(HYIC:Hudson Yards Infrastructure Corporation)发行收入债券,同时监督项目的成本控制;哈德逊广场开发公司(HYDC:Hudson Yards Development Corporation)则主要负责项目的具体实施与运营。HYIC 通过创新融资的方式收益,并将其投入地铁7 号线的建设以及纽约大都会交通局铁路站场上空发展权的采购中。2007 年以来,HYIC 已经通过2 次债券发行筹集了约30 亿美元。

哈德逊广场基础设施公司主要通过两种方式获得后期收益维持项目运营。一是商业收入(PILOTS: Payment in Lieu of Taxes)。纽约市工业发展局(NYCIDA: New York City Industrial Development Agency)以象征性的金额从开发商手中购买将被开发的土地,帮助开发商减轻支付传统财产税的负担。在接下来的30 年里,开发商将向纽约市工业发展局按照每平方英尺的固定价格支付,纽约市工业发展局将把这些收益转移到哈德逊广场基础设施公司。30 年后,以名义价格将房产卖给开发商,开发商恢复支付正常的房产税。二是出售各种与纽约大都会交通局东侧铁路站场相关的可转移发展权(TDRs: Transferrable Development Rights),通过签订铁路站场上空发展权长达99 年的租约来筹集资金。通过自给自足的融资方式,哈德逊广场再开发项目实现了资本的快速积累,通过将资本投入基础设施以及公共服务设施升级,土地价值得到提升,城市功能得以优化。此外,哈德逊广场尝试性地采用税收增量融资(TIF: Tax Increment Finance)①TIF 是公私合作时代城市更新低成本“自融资”的重要金融政策,即允许政府使用预期税收增长来支付公共基础设施等经济发展项目的成本。[18]方式,有效推进了项目开发和地区发展。

2.3.4 自下而上、多方决策的运行机制,推动多方共赢

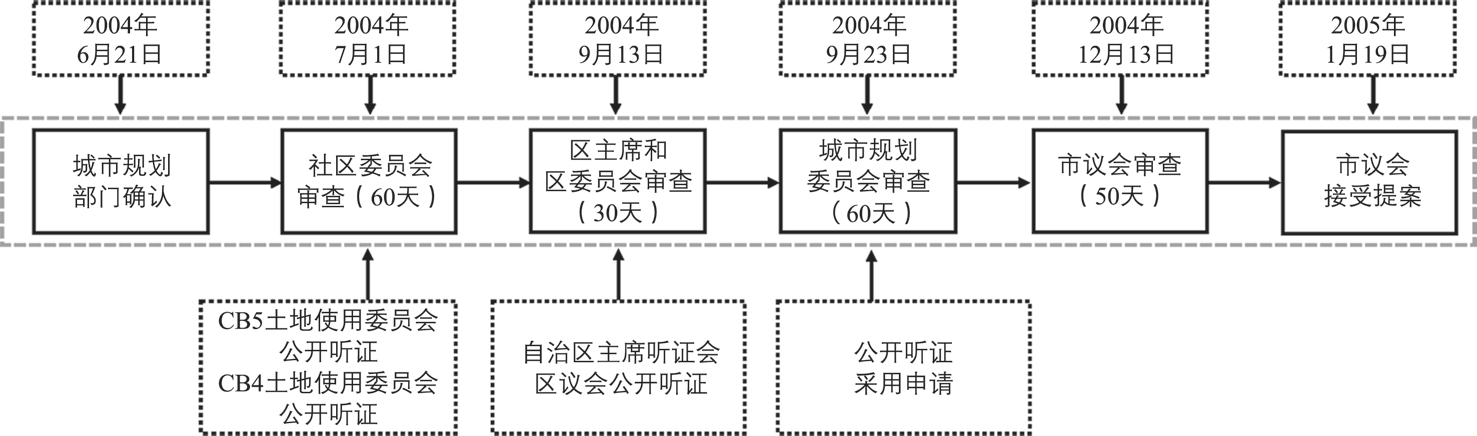

城市更新并非一场简单的物质规划,传统的物质空间规划设计、技术性活动并不能解决复杂的社会问题[11]。1989年《城市宪章》使社区和公众获得对土地利用的参与决策权;统一土地利用审议程序(ULURP: Uniform Land Use Review Procedure)则在社区、公众和开发主体之间建立了城市规划协商机制。2004 年11 月,城市规划委员会批准了哈德逊广场再开发的统一土地利用审议程序。2005 年1 月,市议会投票通过了关于哈德逊广场再开发的ULURP 申请,同时对分区地图变更和分区文本修正案进行了若干修改。在ULURP 过程中举行了4 次公开听证,充分行使了社区及公众的自主权(图13)。

图13 哈德逊广场再开发统一土地利用审议程序实施过程

资料来源:作者根据https://www.nyc.gov/整理绘制

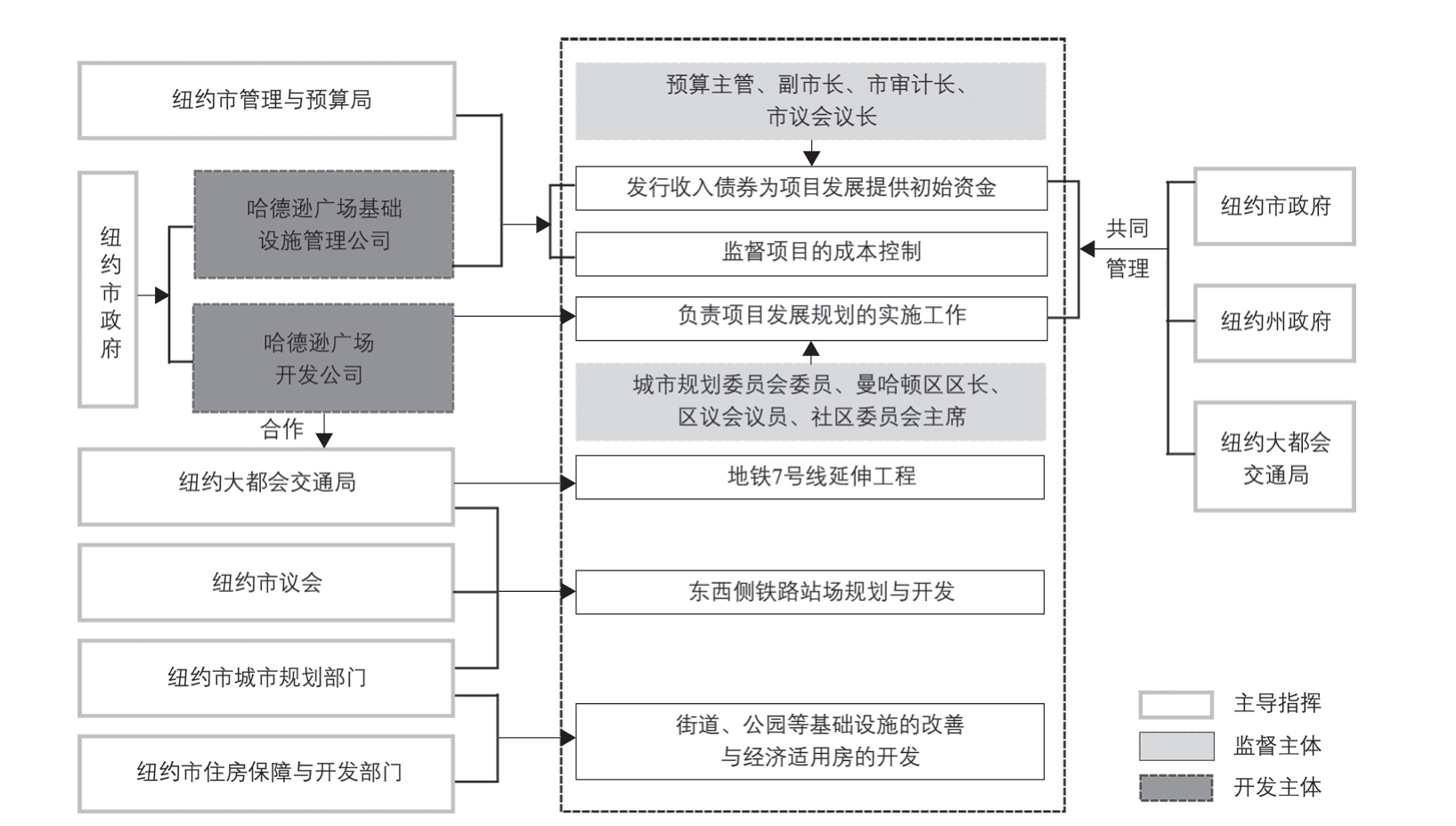

哈德逊广场再开发过程中,纽约市政府牵头成立的哈德逊广场基础设施公司和哈德逊广场开发公司是项目开发的主体运作机构,两者与城市规划部门、纽约大都会交通局以及相关市、州机构共同合作,同时公众、社区对项目的开发与财政资金进行监督并积极参与其中,建立了多方协商的开发运行机制,推动多方共赢(图14)。具体包括:哈德逊广场基础设施公司、纽约市管理和预算办公室共同负责项目融资和成本控制;哈德逊广场开发公司和纽约大都会交通局负责地铁7 号延伸段的开发建设;哈德逊广场开发公司、纽约大都会交通局、纽约市城市规划部门和纽约市议会,负责西部铁路站场的规划和开发;哈德逊广场开发公司和纽约市工业发展局共同协商促进片区商业发展的财政激励措施;纽约市城市规划、住房保护和开发、交通、环境保护等部门,负责协调街道、公园和其他基础设施的改善以及经济适用房的开发等。

图14 哈德逊广场再开发运行机制

3 纽约哈德逊广场城市更新的启示

3.1 借助交通基础设施的更新升级,实现区域立体紧凑发展

哈德逊广场的再开发借助交通基础设施亟待升级的契机,在大力提升交通设施运能的同时,充分发挥了其门户口岸的作用,带动了整个大都市区紧凑发展。

作为区域经济的中心,纽约大都市区人口目前约为2 300 万,预计到2050 年将增至2 600 万[10]。随着人口增长和经济的蓬勃发展,纽约的住房、就业、通勤需求与日俱增,平均每天约有100 万人进城工作,30 多万城市居民往返于纽约大都市区。人口和城市的发展可以凝聚资本,前提是城市交通基础设施可以持续不断地服务人口流动。作为跨区域交通的重要节点和门户口岸,哈德逊广场再开发项目通过对区域交通设施的大力投资与再开发,实现了以公共交通为导向的紧凑与可持续发展,为整个城市群服务,为区域内所有人口服务,成为区域大规模人口工作、生活的载体,实现了区域的联动发展。

此外,哈德逊广场再开发过程中注重沿交通节点+公共走廊的高密度开发,而非传统的平均主义。对于城市中心区来说,地价昂贵、空间紧缺等问题和客流量与日俱增,因此完善升级区域交通基础设施,提倡以公共交通为导向的高密度开发,是应对人口和土地问题、激发旧城活力、服务人群的有效策略。有的放矢地高密度开发在集聚工作、生活的同时提升配套服务,吸引了更多人口集聚,实现了区域的良性互馈机制。

存量背景下,我国的一些城市中心区也存在既有交通基础设施运能较低、与区域发展脱节、与周边环境隔离的问题。对其进行更新不能仅靠降低容积率来缓解交通基础设施压力,容易导致中心区活力不足、缺乏竞争力等,针对重点区域的高容积率开发是可行之策,同时可以结合高容积率进行交通基础设施的更新升级,以此形成良性循环。

3.2 依托弹性灵活的再区划,重塑城市空间环境

城市的复兴与再开发是重塑城市空间环境的绝佳契机。哈德逊广场的弹性再区划以完善和扩充城市公共空间和绿地、增建经济适用房为基本条件,通过多重奖励机制,引导私人资本积极参与再开发。一方面,再区划以交通节点为核心,规划形成了具有混合使用功能、与周边区域整体协调、具有开放空间网络的、张弛有度的城市空间结构。对于住宅功能则尽量“原地安置”,避免因“推土机式”的再开发激发开发部门与原住民的矛盾,增加社会和经济负担。另一方面,再区划大胆利用原有铁路站场上盖空间,将其规划为混合使用功能,并巧妙地将现有铁路设施地下化,以租赁铁路站场上空权的形式进行立体化开发[19-20],实现了交通基础设施竖向维度的紧凑利用。

哈德逊广场实现从衰败的制造业片区向充满活力的多功能混合片区的更新转型,归功于初期对该区域前瞻性的再区划与调整,得益于区划法的保障与层次化、精细化的控制指标体系。以纽约为范本,美国区划法已形成一套较为成熟与完善的管理体系,具有公开化、定时修正的特征,是城市用地与空间管控的法令,是哈德逊广场在经济波动、申奥失败、市场调整等多重因素影响下及时转型的重要保障。其与我国控制性详细规划(下称控规)的主要区别在于:纽约区划将开发强度等指标与土地使用细分相结合,每一种用地对应一定的容积率区间,以及与之匹配的建筑密度、限高等标准,因此其综合性较强、精细化程度较高;而我国控规中的容积率等指标常常由于分片和不同的编制时期变得“碎片化”,且不同片区不同指标之间常常出现不协调的情况。总的来说,区划的精细化控制体系通过强度等指标与土地使用细分结合,可实现公共配套设施等规模的确定,促进土地强度管控的规范化与法制化。此外,哈德逊广场再区划项目实施之前,通过统一土地利用审议程序强调公众参与,举行了数次公共听证会,有效引入了公众监督,这与区划法“以人为本,以完善社区需求,维护公共利益”的目标是分不开的,这也是城市更新过程中公平与效率均衡化的核心。

同时,哈德逊广场的更新采用地区改善奖励、铁路站场上空发展权转让等“弹性”技术手段,有效引导了私人资本参与城市公共空间的重塑,基础设施的升级也提升了开发主体的积极性,使得更新更具公共价值。我国的控规旨在划定土地用途、确定土地开发强度、提出城市设计导则,内容相对固定且唯一。如何处理城市更新过程中指标“刚性”与“弹性”的关系,是我国控规面临的重要问题。“刚性”是保障公共利益的底线,而“弹性”可提升经济效益。哈德逊广场更新中的容积率奖励和发展权转移,可使利益各方更灵活地使用土地,有利于塑造丰富多变的城市空间形态。容积率上、下限对应各细分类别地块,配合不同激励机制,可形成一整套具有激励性和灵活度的开发控制指标,相对国内的做法更为精细有效。值得一提的是,在哈德逊广场更新中,仅一轮城市设计就有5 家顶级设计与开发公司参与,经过多番调整才最终定案。因此,以需求为导向进行前瞻性的规划设计、实施多样化的控制手段,是克服控规早期“消极控制”的有效措施,也为后期发展预留了“弹性”空间,增强了更新过程的可持续性。

3.3 多方联动的协作模式,提升更新效能

城市更新的“效能、效率”应从利益相关者关系的“质量”开始,效能的提升需要战略目标层面的共识,需要政策制度、资金保障以及实施推进层面的积极沟通与协调。哈德逊广场近20 年的持续更新过程之所以能够顺利推进与实施,得益于以下三点。(1)战略目标层面:多方共赢,形成统一共识。在项目前期,纽约大都会交通局和城市规划委员会就地铁7 号线扩建计划及环境影响评估举行了150 多次外联沟通会议与数次公开听证[21],向公众公布物业收购与搬迁等进行详细报告;通过政府主导、社区和公众参与,借助ULURP 实施监督的方式,纽约市议会与当地民选官员、社区委员会进行反复协商,制定哈德逊广场更新的总体框架与计划,确保利益相关方目标一致,即打造融合商业、零售、经济适用房、开放空间与绿地、学校与文娱设施的多元混合使用区域,重新激发内城活力。这种兼顾多方目标与利益的更新目标既满足了政府对于经济发展的需求,也融合了公众需求,项目再区划因此也得以快速通过,项目得以顺利推进。(2)财政措施层面:多方互补,保障项目资金。项目顺利推进的前提是交通基础设施地铁7 号线的扩建极大提升了区域可达性,向区域注入了发展动力。纽约市政府专门成立的哈德逊广场基础设施公司通过创新融资方式获得收益,并将资金投入地铁7 号线的建设以及纽约大都会交通局铁路站场上空开发权的采购中,通过税金等收入作为启动资金的方式,预先投资基础设施建设。纽约大都会交通局则通过前期出售铁路站场上空发展权的形式,在不影响铁路正常运营的前提下获得项目后期收益。哈德逊广场的更新开发与交通基础设施的良性互动,是以公共交通为导向再开发模式的成功实践。目前国内对于该类开发模式的探索已有成功案例,但由于土地权属相对独立、各部门之间协调不足,项目的整体合理性与可持续性方面仍待提升,哈德逊广场更新的融资模式以及与基础设施建设的协调经验值得借鉴。(3)推进实施层面:多方协调,确保顺利运行。项目专门成立哈德逊广场开发公司负责多方沟通与协调,而开发公司委员会成员均为多方核心关键人物:主席为纽约副市长,其他成员包括市议会发言人、市规委会主席、曼哈顿区区长、曼哈顿第四社区委员会主席等关键角色。委员会作为核心机构参与协调项目融资、规划设计、开发建设等环节,促进多部门协作,统筹公共建设,其中包括项目预算管理与成本控制,地铁等交通基础设施的建设,街道、公园等基础设施的改善,经济适用房的开发等,提高了项目的推进速度与实施效率。

哈德逊广场的更新是公私合作时代下以公共交通为导向的再开发,运用税收增量融资实现自给自足、良性循环的更新范例。纽约市政府与纽约大都会交通局通过融资、铁路站场上空发展权租赁与转移等方式,在不影响铁路正常运营的前提下,实现区域立体紧凑发展,减少开发商财政上的负担,引导其更积极地参与城市基础设施和公共空间的开发与改善,实现了基于社会公平与公共价值的可持续开发。此外,哈德逊广场的更新始终没有脱离强有力的政策框架把控,这种把控对于整个区域的发展来说是可持续的。从纽约市早期发布《西部中城发展纲领》,到环境影响评估报告确立以公共交通为导向的发展战略,再到市议会修正通过再区划方案,项目的多方协作建立在完整、清晰、一致的总体框架基础上,这为后续的运营与实施提供持续动力。目前国内城市如广州、深圳已通过成立城市更新局等方式在城市更新运行机制、多方协作方面进行积极尝试并积累协作经验。基于哈德逊广场的更新经验,笔者建议国内更新实践中应进一步明确实施过程中的各方权责,统筹具有一致性和可持续性的目标框架;政府应在以公共利益为主的城市更新中发挥其主导作用,通过多重政策工具与激励机制,有效引导私人资本共同开发,实现社会、公众等多重主体的利益平衡与可持续发展。

4 结语

城市更新与再开发并非追求短期开发利益的一蹴而就,而是以公共利益为主的可持续发展过程。我国的社会环境资源、土地所有制等与美国不尽相同,不可照搬其模式。在由“增量”到“存量”的社会转型背景下,面对人口压力、土地紧缺等难题,“因地制宜”的城市更新显得尤为重要,哈德逊广场再开发的成功经验与模式值得我们借鉴与思考。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制或拍摄。

感谢Lydia Guo(AIA),Tony Jin(AIA),BAM Architecture Studio New York 对文章资料收集的支持。

[1] LEE W.A study on structural characteristics of US urban development project and flexibility of crisis response-focusing on a comparative analysis of Hudson Yard and Yongsan International Business District development[J].Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation society,2017,18(12): 80-87.

[2] 洪文迁.纽约大都市规划百年:新城市化时期的探索与创新[M].厦门:厦门大学出版社,2010.

[3] NIU S,LAU S,SHEN Z,et al.Sustainability issues in the industrial heritage adaptive reuse: rethinking culture-led urban regeneration through Chinese case studies[J].Journal of housing and the built environment,2018,33(3):501-518.

[4] 李艳玲.美国城市更新运动与内城改造[M].上海: 上海大学出版社,2004.

[5] Dictionary of American History[M].New York: Charles Scribner’s Sons,1976: 86.

[6] 王兰.纽约城市转型发展与多元规划[J].国际城市规划,2013,28(6):19-24.

[7] JONNES J.South Bronx rising: the rise,fall,and resurrection of an American city[M].Fordham University Press,2002.

[8] BUTLER T.Gentrification and the middle class[M].Sydney: Ashgate,1997.

[9] JACOBS J.The death and life of Great American cities[M].New York:Random House,1961.

[10] BRESSI T W.Planning and zoning New York City: yesterday,today and tomorrow[M].Routledge,1993.

[11] YARO R,HISS T.A region at risk: the third regional plan for The New York-New Jersey-Connecticut Metropolitan Area[M].Washington DC: Island Press,1996.

[12] City of New York.One New York: the plan for a strong and just city[R/OL].(2015-04)[2019-11-11].https://onenyc.cityofnewyork.us/#main-content.

[13] NYC Department of City Planning.Far west midtown: a framework for development[R/OL].(2001-12-01)[2019-11-11].https://www1.nyc.gov/site/planning/index.page.

[14] Department of City Planning.Hudson Yards[R/OL].(2009-01)[2019-11-11].https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans/hudson-yards/hyards.pdf.

[15] Amstrak.Gateway Project[R/OL].(2011-02)[2019-11-11].https://web.archive.org/web/20130517075834/http://www.lautenberg.senate.gov/assets/Gateway.pdf.

[16] AL-KODMANY K.New suburbanism: sustainable spatial patterns of tall buildings[J].Buildings,2018,8(9): 127.

[17] MEOLA M,KOBER E,HAYASHI K.An evaluation of the costs and benefits of New York City’s Hudson Yards Redevelopment Project[R/OL].(2019-03)[2019-11-11].http://www.bjhadvisors.com/publications-1/hudsonyards.

[18] MCINTOSH J,TRUBKA R,NEWMAN P.Tax increment financing framework for integrated transit and urban renewal projects in cardependent cities[J].Urban policy and research,2015,33(1): 37-60.

[19] LEE W.A study on Hudson Yards Development in NYC: focusing on large scale urban redevelopments with contextual methodology[J].Design convergence study,2010,9(5): 139-150.

[20] 沈中伟.地下空间中的建筑学[J].时代建筑,2019(5): 20-23.

[21] Metropolitan Transportation Authority.Determination and findings pursuant to article 2 of the New York Eminent Domain Procedure Law[R/OL].(2005-10)[2020-03-28].https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans/hudson-yards/mtadeterminationfindings.pdf.