随着城市人口的不断增加和空间供给的渐趋受限,城市愈发成为一个人口高密度分布、空间高强度开发的集合体。这必然带来各种干扰、矛盾、冲突的增多,日照纠纷就是其中的典型类型。室内日照是影响宜居水平最为重要的因素之一[1],住宅是最早提出日照标准的建筑类型,也是最为常见的日照纠纷类型。长期以来,我国法律对住宅日照纠纷的处理过于原则化,缺少统一、有说服力的司法审判标准,给法官留下了很宽泛的自由裁量权[2],造成日照权利边界的模糊。围绕住宅日照权的冲突和纠纷,不仅耗费了大量的个人精力和社会资源,也造成城市空间内耗和整体效益下降,反映出行政管理在日照利益保护与协调方面的不足[3]。特别是随着城市建设用地从增量扩张转向存量开发,城市更新将成为我国城市发展的常态,新建项目与周边既有建筑之间的相互影响将更为普遍,日照权问题将被进一步放大。这一问题如果不能及时、有效地解决,将影响我国城市更新建设和高质量发展的大局。

因此,非常有必要分析当前日照权理论和实践中存在的问题,重新探讨住宅日照权的权利义务边界,提出具有可操作性的治理对策,形成科学合理的日照权法律保护标准和补偿赔偿预期。围绕住宅日照权这一基础性、长期性、广泛性问题的研究,对引导形成社会共识、健全司法审判标准、完善规划管控体系、推进城市更新实施、提高土地利用整体效益都具有重要的现实意义。

1 日照权的相关规定

日照权,又称“自然采光权”,指建筑物使用人享有获取日光照射的权利[4]。日照权属于相邻关系的范畴,关于相邻关系的规定由来已久。在西方,早在古罗马时期,《十二铜表法》第七表土地权利法对相邻地界、通行权、果实拾取、树枝越界、水流等就已有规定[5]。近代以来,随着建筑技术的进步,建筑物高度增加,城市建设者开始意识到建筑物相互之间的遮挡会对日照条件产生较大影响。英国是最早研究建筑日照问题的国家,1875 年颁布《公共卫生法》规定建筑物享有基本充足的空气流通和日照的权利[6]。现代城市规划的兴起就是为了解决环境、日照、通风、排水等卫生问题。

随着城市开发密度和强度不断提高,日照纠纷逐渐增多,催生了日照权的法律概念和判定标准。德国、瑞士依据民法典的不可量物侵害制度加以调整。英美法系国家则通过“安居妨害”“近邻妨害”来调整[7]。日本对日照权的研究也很有代表性,1926 年富田浜结核病院事件标志着日本首次在司法实务中确认了日照权的概念,1956 年世田谷区砧町日照损害事件则进一步确立了日照权保护的“忍受限度”标准[8]——日照妨害如果逾越了社会一般人的忍受限度,则构成侵害日照权;如未逾越社会一般人的忍受限度,则受害人负有容忍义务,不构成侵害日照权[9]。

我国关于日照权的正式规定可以追溯到1983 年颁布的《城镇个人建造住宅管理办法》[10]。1986 年制定的《民法通则》首次以法律形式提出采光权,在司法实践中已经包含了日照权的内涵。直到2007 年,《物权法》首次以法律形式正式规定了日照权,即“建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照”。2021 年实施的《民法典》基本沿用了这一表述(表1)。

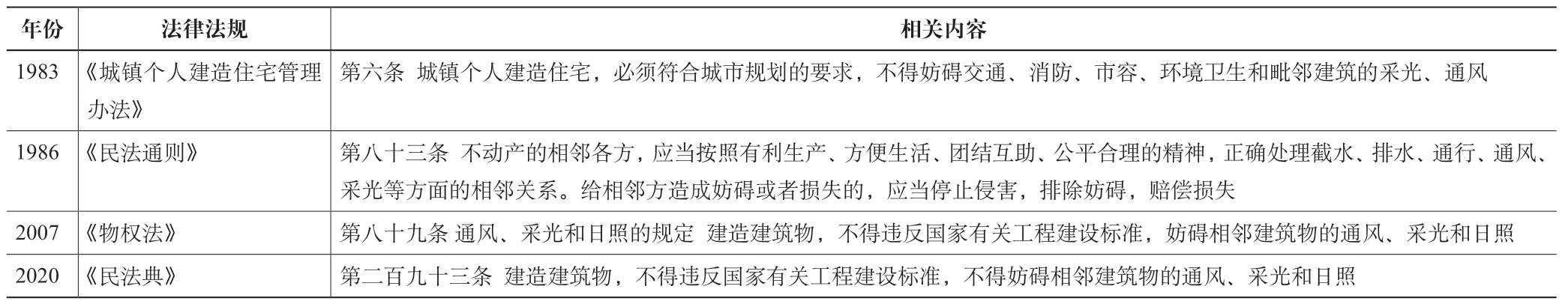

表1 我国关于日照权的法律法规

标准规范方面,1993 年制定的《城市居住区规划设计规范》(下称《居住区规范》)最早提出了住宅日照标准,此后经历了2002 年、2016 年两次修订,2018 年再次修订后以《城市居住区规划设计标准》发布。历次修订未对日照标准进行实质修改,主要补充了三种特殊情况(表2)。《住宅建筑规范》《民用建筑设计统一标准》中关于日照标准的内容基本都是参考《居住区规范》。

表2 《居住区规范》中关于住宅间距和日照标准的内容

注:2016 年修订未涉及住宅间距和日照标准。

2 司法案例的来源与主要情形

2.1 司法案例的来源

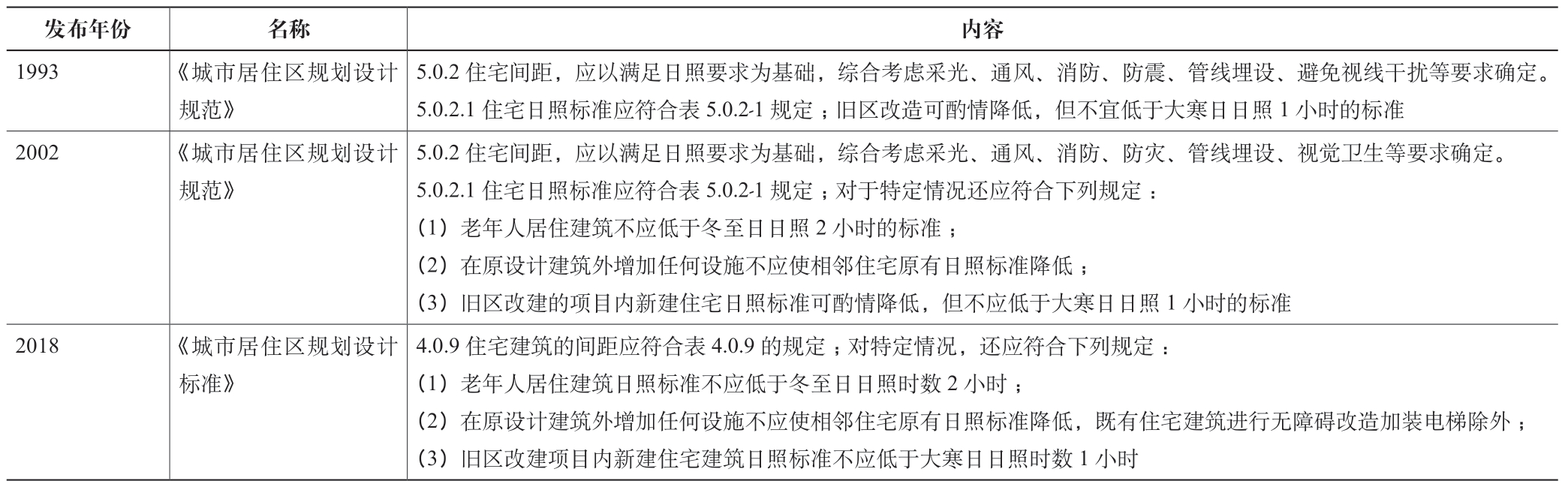

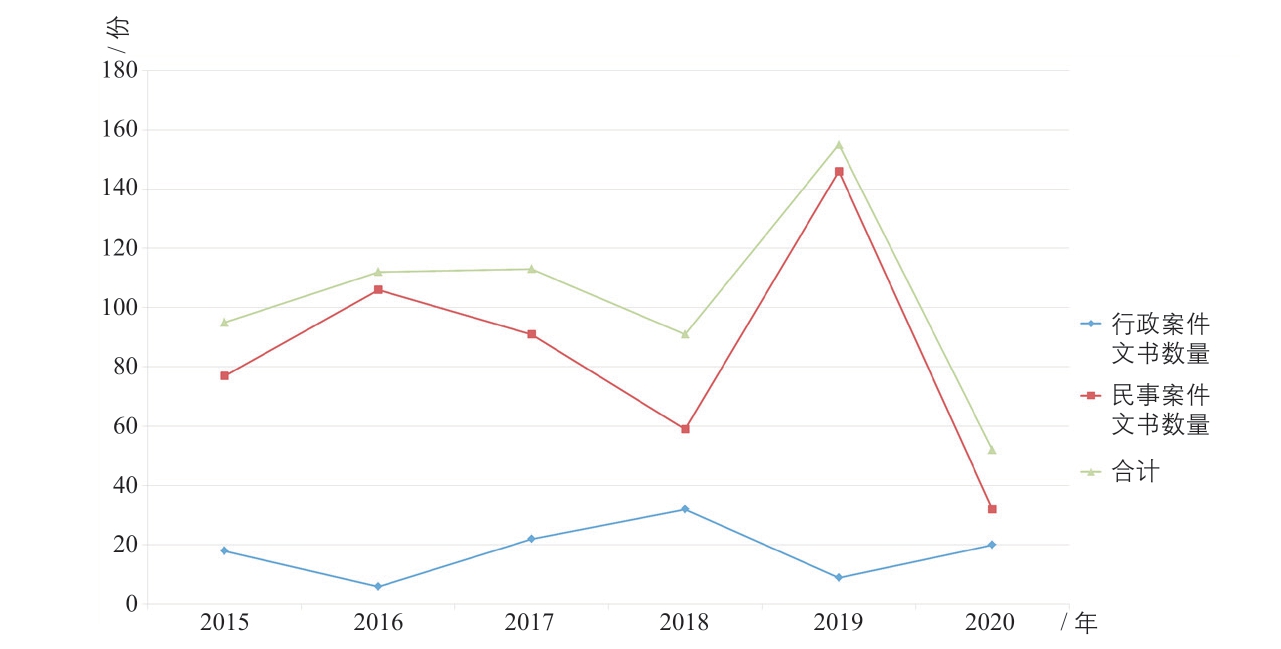

在中国裁判文书网中,以“日照权”为关键词进行检索,检索出119 篇行政案件文书和526 篇民事案件文书①2014 年1 月1 日,《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》正式实施,最高法院设立中国裁判文书网,统一公布各级人民法院的生效裁判文书。本文检索时间为2021 年6 月13 日,未统计行政审判监督和民事审判监督文书。因检索时间和裁判文书公开周期等原因,2020 年数据可能小于全年实际数据。。从时间序列看,2015 年以后每年案件量约为100~150 件;从案件类型看,民事案件数量远多于行政案件,约为后者的4.4 倍;从审判程序看,一审和二审案件数量大致相等(图1,图2)。

图1 2015—2020 年案件文书统计

注:2014 年及以前案件文书数量较少,故图中未标注。

图2 裁判文书类型统计

为进一步聚焦问题,本文排除了违法搭建、广告牌、树木等妨碍日照权的情形以及案情特别复杂的个案,对集体性案件进行了合并,还补充了部分已有研究中涉及的典型案件,共梳理出108 个有效案例作为本文分析住宅日照权问题的基础资料。

2.2 败诉和胜诉的主要情形

2.2.1 败诉的主要情形

在案件审理中,法院一般不对是否满足日照标准作出具体判断,而是按照谁主张谁举证的原则,需要原告委托专业鉴定机构出具日照鉴定报告以证明日照时长不满足国家标准,否则法院会判定原告承担举证不能的法律后果。经统计,日照时长满足标准和原告举证不能是败诉案件的两种主要情形,占比约90%。其他代表性情形包括:(1)具有日照鉴定报告可以证明不满足日照标准,但因为无法证明实际损失金额导致不能获得赔偿,如马某等与湟中县住房和城乡建设局相邻采光、日照纠纷案①详见西宁市湟中区人民法院(2020)青0122 民初122 号民事判决书。;(2)合法建筑造成日照侵权,请求拆除遮挡建筑、排除妨碍的诉讼请求不会得到法院支持,如潘喜勇、邵华等与无锡世茂房地产开发建设有限公司相邻采光日照纠纷案,朱启萍与苏州市立医院相邻采光日照纠纷案②详见无锡市梁溪区人民法院(2014)北民初字第1610 号民事判决书、苏州市中级人民法院(2019)苏05 民终7535 号民事判决书。等;(3)法院以“诉讼争议涉及政府行政行为”为由不予处理,如杨承波、王广弘等与鞍山时代东方家园置业有限公司相邻关系纠纷案③详见鞍山市立山区人民法院(2019)辽0304 民初3425 号民事裁定书。需要指出,该案二审法院裁定:一、撤销鞍山市立山区人民法院(2019)辽0304 民初3425 号民事裁定;二、指令鞍山市立山区人民法院对本案进行审理。。

2.2.2 胜诉的主要情形

因受到遮挡明显不满足日照标准,或有专业机构出具的日照鉴定报告可以证明不满足标准,此类情形占胜诉案件的比例约为80%。遮挡后日照时长满足标准也有可能胜诉,本文梳理出三种情形:(1)日照时间满足标准,但减少较多,如北京华都饭店有限责任公司与刘江河相邻采光、日照纠纷案④详见北京市第三中级人民法院(2020)京03 民终5821 号民事判决书。中,法院认定原告房屋“日照、采光受到严重影响,进而对房屋价值以及取暖、照明费用造成不利影响……基于相邻关系的公平合理原则”,被告应当对原告进行补偿,金额“酌定”为7 万元;(2)原告为老年人,如吕润堂、许光英与安徽华都苑置业有限公司相邻采光日照纠纷案⑤详见六安市中级人民法院(2018)皖15 民终4 号民事判决书。中,法院虽然认为原告住宅日照时长符合国家标准,仍然判定被告向原告作出10 万元的“适当补偿”;(3)法院参照评估机构对影响日照、采光、通风等功能导致的房屋价值贬损的评估结果,直接判决被告赔偿原告“房屋减损的价值”,如邓光华与贵州新里程房地产开发有限公司相邻采光日照纠纷案⑥详见贵阳市云岩区人民法院(2015)云民一(二)初字第663 号民事判决书、贵阳市中级人民法院(2017)黔01 民终1404 号民事判决书。。

3 基于司法实践的问题分析与理论探讨

3.1 行政诉讼与民事诉讼的关系

在民事诉讼中,部分审判机关会参考行政部门对最低日照标准的审核来判定是否构成日照侵权。这会导致民事诉讼案件在某些情况下衍生出行政诉讼案件,增加了司法成本和行政成本。日照权属民法范畴,民法是对平等双方利益的调节,是以事实为依据,而不是以是否经过主管部门审批、是否合法为依据的。规划许可是在保留第三者权利的基础上作出的,当第三者权利受到侵害时,行政合法不能免除加害人的民事责任[4,11]。民事法庭可以依据“正义、良心和公正”原则进行审理,避免明显的不公[12]。

上述问题的长期存在与民法中缺少日照权具体规定有直接关系,审判机关在无法找到民法依据的情况下,根据建设行为是否经过行政审批、是否满足最低日照标准进行审判也是无奈之举。当前,多数地区已将日照分析纳入建设工程规划许可的前置条件,理论上经过合法审批的建筑物对周边建筑的遮挡都满足国家日照标准。但是一个不容忽视的现象是,合法审批的前提往往是新建建筑物高度的主动降低,进而导致土地利用效益的下降。因此,解决日照权问题不能停留在案件的审判结果上,也不是后来的开发者要绝对服从既有建筑,而是要寻求城市土地利用整体效益的最大化。

3.2 国家标准与日照侵权的关系

关于日照侵权的判定标准,一种观点认为,是否违反国家有关工程建设标准就是判定标准;另一种观点则认为,国家有关工程建设标准是一种最低限度的日照要求,不管是否满足国家日照标准,只要事实上造成遮挡并缩短了相邻建筑的日照时间,就应当认定侵权成立,赔偿损失[2,4,13]。当前,大部分案例都支持前一观点,只有少数案例支持后一观点(如前文刘案、吕案)。笔者认为,法官在对后一类案件作出审判前理应查阅过相关判例,并最终选择按照民法公平原则进行审判。这代表了法律界的一种观点,即不认可将国家日照标准作为民事审判的唯一依据。另外,民事二审案件数量与一审持平,透露出既有审判标准与公众认知存在较大偏差。住宅采光时间的大幅减少对住宅价值、住宅使用人利益影响重大,造成较大遮挡但未超过标准限值的情形如果无法获得补偿或赔偿,显然有失公平,容易形成社会不稳定因素[3,14]。

国家工程建设标准的法律依据是《标准化法》,该法规定“保障人体健康、人身财产安全的标准和法律,行政法规规定强制执行的标准属于强制标准”,日照标准属强制性标准[15],也可以认为是最低标准[16],并不必然等于民法中要保护的日照标准和实质上的民事权利义务平衡点[17]。最新实施的《民法典》第二百九十三条对《物权法》第八十九条“建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照”的后半句前增加“不得”,这一修改体现出前后并列关系[3],而非因果关系。综上,不应以“违反国家有关工程建设标准”作为日照侵权的唯一依据。

3.3 补偿和赔偿的标准

诉讼具有滞后性。根据已有司法案例来看,即使判定妨碍日照,法院考虑到整体利益、社会稳定等原因也很难判令拆除建筑物,以避免为了保护相对较小的利益造成较大的损害[4]。因此,经济补偿和赔偿就成了日照侵权案件最主要的救济方式。

对日照权的侵害包括对“物”和对“人”两个方面,其补偿和赔偿内容应当包括房屋价值贬低损失、采光取暖等产生的费用、增加采暖设施的费用、健康补偿费用等[9,13]。目前,我国没有统一、明确的日照侵权补偿赔偿标准,已有法律原则虽可使法官裁判有所遵循,但标准差异很大,很难做到统一、公平、合理[4,13,18]。大量有关日照权的判决文书均提到,补偿和赔偿金额是根据各方面情况“酌情”确定。河北、北京、沈阳等地区制定过相关文件①河北省高级人民法院于1993 年制定的《河北省高级人民法院关于审理采光纠纷案件的几点意见(试行)》、北京市1994 年制定的《北京市生活居住建筑间距暂行规定》、沈阳市2006 年制定的《沈阳市居住建筑间距和住宅日照管理规定》等都涉及赔偿和补偿的标准。,但年代较远,计算标准普遍过低,计算方式也不科学[4],与当前房屋价值、社会认知、经济社会发展存在较大偏差。

3.4 小结

原《物权法》第八十九条强化了审判机关将“违反国家有关工程建设标准”作为妨碍日照的判罚依据[2],不仅导致民事诉讼案件和行政诉讼案件的变相绑定,增加了行政和司法成本,也无法有效解决日照时长减损一方的诉求。《民法典》第二百九十三条否定了这种因果关系,但也没有提出妨碍日照的具体判定标准。另外,关于补偿和赔偿金额的计算缺少参照标准,无法形成稳定的社会预期,使当事各方的利益协调更为复杂。可以说,日照纠纷多发的原因是民法体系中缺少完整、可操作的日照权规定,体现出相关法律制度建设的滞后。

4 日照权的边界划定与规划应对

日照权属于相邻关系范畴。相邻关系是相邻各方在对各自所有或使用的不动产行使所有权或使用权时,因相互之间依法应当给予对方方便或接受限制而发生的权利义务关系[19]。因此,“容忍义务”是“相邻关系规则的灵魂和基础”[20]。日照权也是一种权利义务关系,权利是开发土地,义务是降低对相邻土地的日照影响的同时忍受相邻土地带来的一定范围内的日照影响。日照权的边界是双方享有日照条件的平衡,也是个人日照需求与城市土地利用整体效益的平衡,目的是促进物之利用的社会整体利益[19]。可见,城市土地利用整体效益最大化是解释日照权问题的出发点。另外,日照权调整的对象是一种非常复杂的空间关系。因此,打通民法法律体系与城市规划技术领域之间的隔阂,建立法律法规和技术标准协作的规则体系,才能有效疏解日照纠纷,实现土地利用的有序、高效。

4.1 明确国家日照标准的适用范围

需要厘清国家日照标准、行政许可、案件审理的相互关系。国家日照标准是强制性标准,是管理部门作出行政许可的重要依据和法院审理行政诉讼案件的审查内容,但不应作为民事案件判定日照侵权的唯一依据。行政案件和民事案件的起诉内容、审查标准和法理依据不同,这一点应在司法实践中形成共识。同时,为了避免通过审批的建设方案不满足国家日照标准,从源头上减少日照纠纷案件的发生,可以将日照分析报告作为行政许可的必备要件,将日照审查纳入行政许可的必审内容。

4.2 研究确定民法中日照权的权责边界

研究民法中日照权的权利义务边界,明确与国家标准、现状日照情况的关系,是审查日照纠纷民事案件和确定补偿赔偿金额的基础。国家标准是为了满足最基本生活需要的最低标准,而民法中的日照权体现为一种权利义务关系、一种“容忍限度”,其不是国家最低标准,而是一种相对“舒适标准”,与公众舒适生活需要的日照时长、当前获得的日照时长等多个因素相关①“舒适标准”一词是本文为了方便论述而暂时使用的。需要说明的是,本文对这一标准的讨论尚处于理论探讨层面,其具体时长(也可能是多因素影响的一个弹性时长或一套计算规则)、现实可操作性、疏解日照权纠纷的有效性、是否会引发其他问题等仍需深入的研究和论证。。

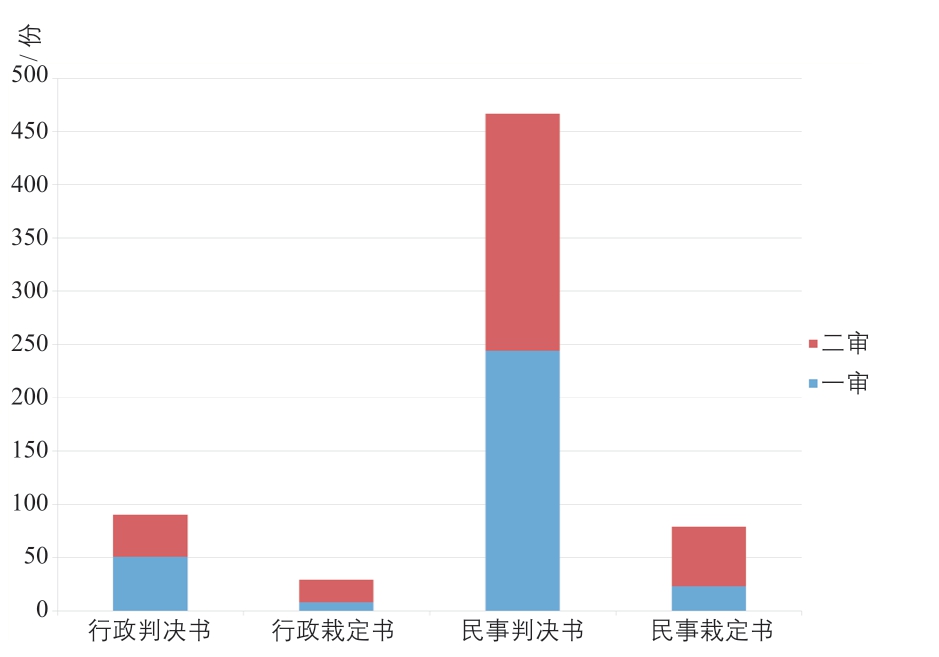

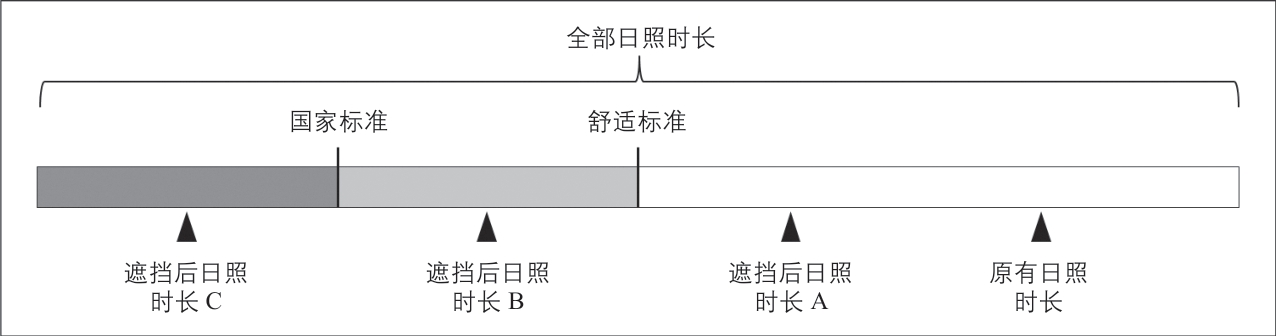

具体而言,当减损后的日照时长满足舒适标准,那么其减损的日照时长体现为一种无偿的“责”,新建建筑一方无补偿、赔偿义务(图3 中A 情形);如果减损后的日照时长低于舒适标准,当事人有权提出补偿诉求,可以通过协商、诉讼等方式解决纠纷(图3 中B 情形);如果减损后的日照时长低于国家标准,则会导致住宅在自然状态下不满足基本生活需要,甚至可能造成身体健康等方面的损害,行政部门一般情况下不得审批(图3 中C 情形)。即,国家标准满足基本生活需要,是行政审批的标准和依据;舒适标准满足舒适生活需要,是民事审判的标准或参照。

图3 日照遮挡的三种情形

国家标准内的日照时间是否可以协商交易?一种代表性观点认为,国家标准属强制标准,必须满足,不可交易[18,21]。但是,如果为了满足一户住宅的国家日照标准而致使整个地块长期空置,土地空置的损失远大于一户住宅的价值,应如何处理?笔者认为,这种情况会造成城市整体利益的巨大损失,有违处理相邻关系“促进物之利用”的原则。日照权属于物权范畴,物权本身就具有流通性和可交易性(使用权、经营权等都可以交易),国家标准内的日照也理应允许相互协商、自愿交易。

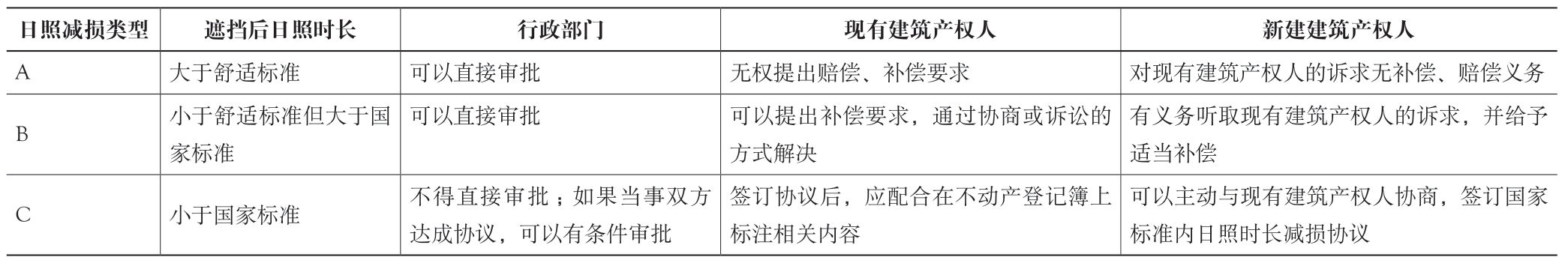

在上述三种日照减损情况中,行政部门可以直接审批A和B 两种类型的建设方案;对于C 类型的方案,如果当事双方签订了减损国家标准内日照时长的协议,行政部门可以有条件审批,无须承担法律责任②法律还可以提出国家标准内日照时长协商不成的处理原则。特别是在土地出让前,法律应该从提高城市土地利用整体效益的角度,对特殊情况下的日照权进行约束,以避免大面积土地闲置浪费。例如:可以提出国家标准内日照时长补偿的金额与不动产评估价格的比例关系、上限等。(表3)。在此情况下,为了避免后期不动产交易产生二次纠纷,可以出台操作规程,在其不动产登记簿中载明减损国家标准内日照时长的相关内容。

表3 三种日照减损类型、权责边界与各方主体关系

4.3 建立补偿和赔偿的计算标准

制定与实际损失相适应的补偿和赔偿计算标准,形成稳定的社会预期,对于有序疏解日照纠纷,提高协商解决的成功率,统一诉讼审判标准等非常重要。从妨碍日照的实际损害出发,按损害类型和程度制定细化的补偿和赔偿标准,可改变补偿和赔偿金额只能“酌定”的尴尬。确定补偿和赔偿标准,不仅要考虑原有日照时长、减损日照时长,也要考虑地方发展水平、物价水平、生活习惯等因素,以符合地方实际和公众认知。同时,考虑到物价变化,特别是房价变化对补偿和赔偿金额影响较大,应该建立动态调整机制。

在上述三种日照减损类型中,类型A 不存在补偿和赔偿问题,合法审批的类型B 可以参考无过错责任的相关规定而采用补偿标准,类型C 则通过事前签订协议确定补偿金额。对于违法建设,如果政府认为违法建筑应当保留以避免更大的损失,在作出行政处罚后,类型B 也适用补偿标准,类型C 则分段适用补偿(国家标准以上、舒适标准以下部分)和赔偿标准(国家标准以下部分),并在完成补偿和赔偿后签订国家标准内日照时长减损的相关协议(表3)。

4.4 依托城市规划进行事前干预

作为调节土地利用相邻关系的传统工具,城市规划在上述措施中都可以发挥自身优势,为协同法律和标准解决实际问题提供技术支撑。与诉讼等事后救济方式不同,城市规划可以对日照纠纷进行事前干预。城市规划可以发挥技术优势,在规划编制特别是控制性详细规划编制中,设定对相邻土地利用的日照影响规则。同时,发挥自身法定地位优势,将其纳入规划条件和土地出让合同。土地出让后,发挥行政管理优势,在建设方案审查、建设工程规划许可等环节严格落实相关要求,从源头上降低纠纷数量。此外,城市建设也要注意避免小地块开发,尽量实行大地块整体开发,将相邻关系转化为内部关系。在多个相邻地块不同步开发的情况下,通过同步设计方案,提出对外遮挡上限等方式细化控制要求,约束先开发地块,避免后开发地块的被动。

5 结语

日照纠纷是城市高密度、高强度开发必然产生的土地利用问题[22],也是城市整体利益和个人利益冲突的集中体现,这些问题和冲突在城市更新发展时期将变得更棘手。本文回顾了日照权的相关规定,结合108 个司法案例,从行政诉讼与民事诉讼的关系、国家标准与日照侵权的关系、补偿和赔偿标准等方面分析了理论和实践中存在的问题,提出日照纠纷多发的原因是民法体系中缺少完整、可操作的日照权规定。最后,从有利于城市土地利用整体效益的角度,提出建立民法法律法规和城市规划标准规范协作的规则体系。具体措施包括:(1)明确日照标准的适用范围,国家日照标准是管理部门作出行政许可和法院审理行政诉讼案件的依据,不应作为民事案件判定日照侵权的唯一标准;(2)研究确定民法中日照权的权责边界——国家标准是行政审批的标准和依据,舒适标准是民事审判的标准或参照;(3)建立补偿和赔偿的计算标准,形成稳定的社会预期;(4)依托城市规划进行事前干预,减少日照纠纷的发生。

日照权属相邻关系的范畴,不仅界定了两个相邻地块的关系,还关乎城市土地开发利用的总收益。法律对社会关系的调节与城市规划对空间关系的调节融合互动,是优化住宅日照权的权利义务设计、加强事前预防、保障事后救济的重要路径。在这个过程中,城市规划也实现了技术工具向公共政策的功能转变。不过需要指出,日照权体现的是一种非常复杂的空间关系和权利义务关系,限于笔者认知水平、资料收集的有限性等,本文对这一问题的认识和研究尚不成熟,提出的一些解决思路和对策建议仍有待进一步研究、论证和权衡利弊,这需要法律工作者和城市规划工作者的长期合作。

注:文中图表均为作者绘制。

[1] 郑童,吕斌,张纯.基于模糊评价法的宜居社区评价研究[J].城市发展研究,2011(9): 118-124.

[2] 陈群,刘晗,陈周熠.相邻关系技术标准的应用——以相邻日照采光权纠纷为例[J].人民司法,2015(19): 35-36,48.

[3] 刘长兴.我国相邻权规范的绿色解释——以相邻采光为例[J].政治与法律,2020(10): 108-118.

[4] 张曼莉.试论相邻关系中侵害日照权的民事责任[J].北京交通大学学报(社会科学版),2010(3): 110-114.

[5] 付春杨.司法实践中确认的权利——从清代相邻权的实例考析[J].社会科学家,2008(2): 30-33.

[6] 刘琦,王德华.建筑日照[M].北京: 知识产权出版社,2016: 2.

[7] 梁慧星,陈华彬.物权法[M].北京: 法律出版社,2010: 205.

[8] 贾茵.保护规范理论在公法相邻权行政案件中的域外案例与适用指引[J].法律适用,2020(8): 66-79.

[9] 李超.采光妨害的判定及其赔偿标准[J].人民司法,2009(11): 108-110.

[10] 城乡建设环境保护部.城镇个人建造住宅管理办法[EB/OL].福建省住房和城乡建设厅.(1983-06-04)[2021-06-13].http://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/xxgkml/dfxfgzfgzhgfxwj/zfbzhzfzdgg/198306/t19830604_2638602.htm.

[11] 顾大松.法定与意定:规划许可采光纠纷的公私法解决路径[J].国际城市规划,2017(1): 35-39.DOI: 10.22217/upi.2016.495.

[12] 陈勇,华晨.阳光权法律二重性在城乡规划管理中的界定[J].城市规划,2019(10): 86-93,113.

[13] 赵晓舒.采光、日照妨害的民事救济方式[J].法律适用,2013(4): 35-38.

[14] 王孟永,王伟强.射入建筑的采光与日照——1830 年代至1930 年代光照标准的演进历程与启示[J].城市规划,2014(9): 28-38.

[15] 张播,赵文凯.住宅日照标准的多学科认识[J].城市规划,2010(12): 83-87.

[16] 邵晋栋.采光权妨害案件相关法律问题研究[J].河北法学,2008(1):186-191.

[17] 吕一平,赵民.简论《民法典》与国土空间规划的关联性[J].城市规划,2020(9): 61-67.

[18] 于洋.“请别挡住我的阳光”——由一个阳光权纠纷案引发的产权思考[J].城市规划,2016(4): 93-98.

[19] 梁慧星,陈华彬.物权法[M].北京: 法律出版社,2010: 197-198.

[20] 韩光明.财产权利与容忍义务:不动产相邻关系规则分析[M].北京:知识产权出版社,2010: 213.

[21] 陈建萍,颜强.城乡规划管理中“阳光权”法律属性的二重性辨析——兼与周剑云先生商榷[J].城市规划,2008(10): 62-64.

[22] 陈华彬.对我国物权立法的若干新思考——兼评2004 年10 月15 日《中华人民共和国物权法(草案)》[J].金陵法律评论,2005(1): 10-22.