引言

当下,信息社会与知识经济正在重塑城市发展路径、城市生产生活方式和城市面貌,创新创意成为新时期全球城市发展的主要动力,如何吸引并留住创新人才与创新企业成为地方政府的重要议题。城市中因产业结构调整升级亟待更新改造的既有工业区,因其良好的区位配套条件、相对集聚的改造空间、较低的更新成本和独特的工业文化等因素,正成为创新创业活动集聚的机遇区(opportunity area)。

创新是一种社会化的学习过程[1],也是知识流动和资源活化的动态过程。美国学者最早注意到创新企业的选址与区位——因技术人员对生活质量与工作、居住、娱乐功能的整合的重视,以及在地理上邻近市场的考虑,逐渐从原来近郊的科技园区向大都市中心城区集聚,并形成了新的创新空间模式[2-5]。哈佛商学院切萨布鲁夫(Chesbrough)教授于2003 年在《开放式创新》(Open Innovation)一书中提出了开放式创新的理念[6-7],并指出互联网时代下创新的开放性产生了企业走向城市、走向社区的开放式空间需求。布鲁金斯学会(Brookings Institution)将这些位于城区的新兴创新空间定义为“创新街区”(innovation districts),即以行业领先的研究机构、企业集群以及初创企业、企业孵化器和加速器等在内的基础要素集聚为前提,在一定区域内开展创新创业活动而形成的城市区域[4]。相对于传统的创新园区,创新街区体现出较强的“城创融合”特征,更依赖于外部的城市化环境,其建设运营模式在为城市提供产业与就业之外还起到提升空间环境品质、创造服务设施与交往休闲机会的作用。

“城创融合”是新经济发展规律下的内在要求,也是创新活动新阶段与新模式的空间响应。具有城创融合特征的创新街区理念的兴起和国外众多案例的成功实践,对我国既有城市工业区的改造具有较大的借鉴意义。创新街区主要分为三种类型:“锚+”(Anchor Plus)类、“城市化科学园区”(urbanized science park)类和“重塑城市区域”(re-imagined urban areas)类[8]。第三类创新街区是本文重点关注的研究对象,它们通常位于城市老工业区、仓储区或滨水港口,通过产业转型升级并改造物理空间,打造新的城市功能和空间形态。既有研究表明,从工业区到创新街区是应对既有工业区转型提升的需求,有利于创新产业发展并建立良性“城创”互动关系的可行路径:首先既有城市工业区存在产业与区域价值不匹配、功能布局不合理、能源消耗强度大、环境差等问题,亟须进行系统化的更新改造[9-11];其次,位于城区的既有工业区的土地价值较高,重塑可能性大;另外其良好区位、完善配套、连片用地、灵活空间以及工业遗存等特质,也较好地契合了创新街区的空间需求,符合开放式创新活动的要求[12]。

国外将既有工业区改造为创新街区的研究多以全球个案实证分析为主,从知识集群、用地更新、场所营造、社会网络与政策支持等方面探讨成功经验[13-19]。国内学者对其研究主要为文献引介,研究内容包括创新街区与城市更新的协同关系[20],以及创新街区导向的中心城区更新案例与策略[12,21-23],而对工业区的创新街区营造多为单个案例或特定措施的梳理,缺乏多案例的比较研究与系统性的模式构建[24-26]。既有城市工业区如何通过综合性更新转型为具有城创融合特征的创新街区空间,这其中有哪些关键影响要素,或存在怎样的发展规律等议题,目前尚未有明确的研究和理论支撑。

本文以创新街区理论为出发点,通过系统分析全球四个典型的工业区转型为创新街区的案例,探索总结创新经济背景下既有城市工业区更新的发展路径与策略框架,以期为“国家双创”和存量规划下我国既有工业区更新相关政策的制定提供理论支持。

1 研究方法、数据与案例

1.1 研究方法

本文采用艾森哈特(Eisenhardt)提出的基于描述性与解释性的案例归纳法[27],参考已有相关研究[18,28],形成了“案例与相关文献选取—文献计量—概念框架构建—案例描述分析—基于概念框架归纳转型路径”的研究思路。具体为选取典型案例并检索其相关文献,通过文献综述与文献计量分析总结构建一个预设概念框架,然后通过描述性分析论证概念框架,最后总结既有城市工业区更新为创新街区的成功经验,为后续的城市工业区创新改造提供规划参考。

1.2 案例与相关文献选取

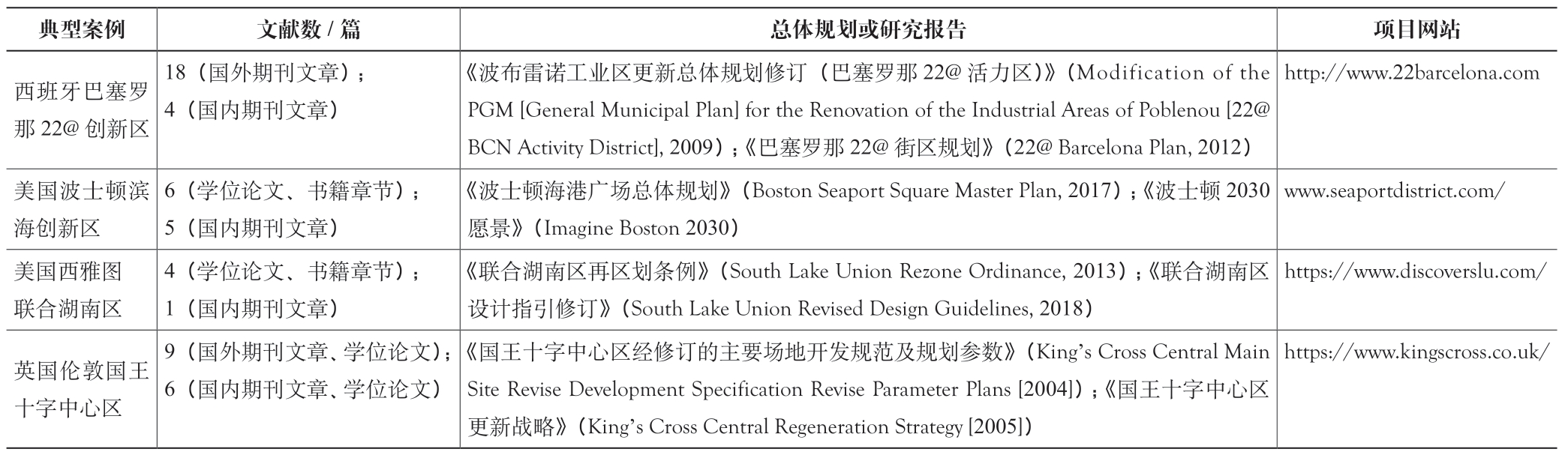

经多方比较,笔者选定西班牙巴塞罗那22@创新区(22@Barcelona)、美国波士顿滨海创新区(Boston Seaport Innovation District)、西雅图联合湖南区(South Lake Union,Seattle)以及英国伦敦国王十字中心区(King’s Cross Central Main Site)四个典型的“重塑城市区域”型创新街区为研究对象。案例的选取充分考虑以下特点:(1)案例反映出全球不同地域与文化背景下的主流观点,创新对于该地区更新发挥关键作用;(2)案例均具备创新街区的主要特质,创新经济发展成就突出;(3)案例既有共同点又具有独特性,可进行深入比较分析;(4)所选案例的研究文献有一定数量,不少于5 篇。

在文献选取方面,本文通过Web of Science、百度学术、微软学术(Microsoft Academic)和中国知网四大学术平台对选定的研究案例进行检索。考虑研究案例的规划与建设周期,检索时间定为2000 年1 月—2020 年6 月。通过检索,本文共选取53 篇与四个案例研究相关的学术文献(含期刊论文、学位论文和相关书籍章节)(表1)。除去学术论文,本文还通过数据库检索了案例的规划文件与研究报告,考察了案例对应的官方网站,力求搭建全面深入的文献数据源。

表1 实证案例的主要研究文献

1.3 基于创新街区理念的既有城市工业区更新概念框架构建

创新街区具有四个方面的显著特征:一是有着丰富的公共空间,具备混合功能开发的空间要素;二是拥有便利的交通、智能化的设施以及互联网环境;三是部分或全部整合创新企业、教育机构、创业者、学校、金融机构、消费性服务业等经济活动要素;四是具有显著的城市特质(cityness),即复杂性、高密度、文化与人口结构的多样性以及新旧事物的层次性[29-30]。最早提出创新街区概念的布鲁金斯学会将其构成要素概括为经济资产(economic assets)、有形资产(physical assets)和网络资产(networking assets)。

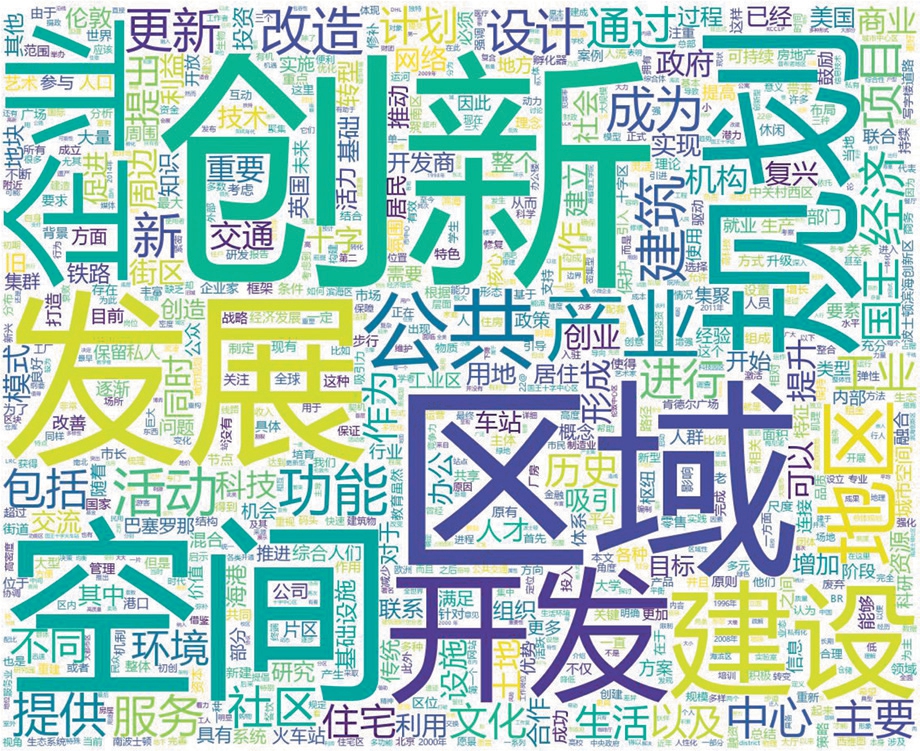

根据案例构建的关键词词库对相关文献进行词频计量分析,建立起基于创新街区理念的既有城市工业区更新的关键词(要素)词库,参考量化分析结果进行概念框架建构。词频分析主要通过Python 代码中的pdfminer、jieba 和nltk 三个开源工具包(均来源于全球最大的代码开源网站Github)实现。分析发现,四个案例的中文文献高频词为创新、区域、空间、发展、企业等(图1);而英文文献词云图分析结果相对显著,出现了城市、街区、新区、创新、规划、开发、集群、社交、活动、知识等一批高频词(图2)。词云分析揭示了对于上述典型案例的既有研究侧重于创新空间的内在特征、创新主体的需求以及创新氛围培育与网络构建等方面,说明这些要素是既有城市工业区成功转型为创新街区的关键所在。

图1 创新街区研究的中文词云

图2 创新街区研究的英文词云

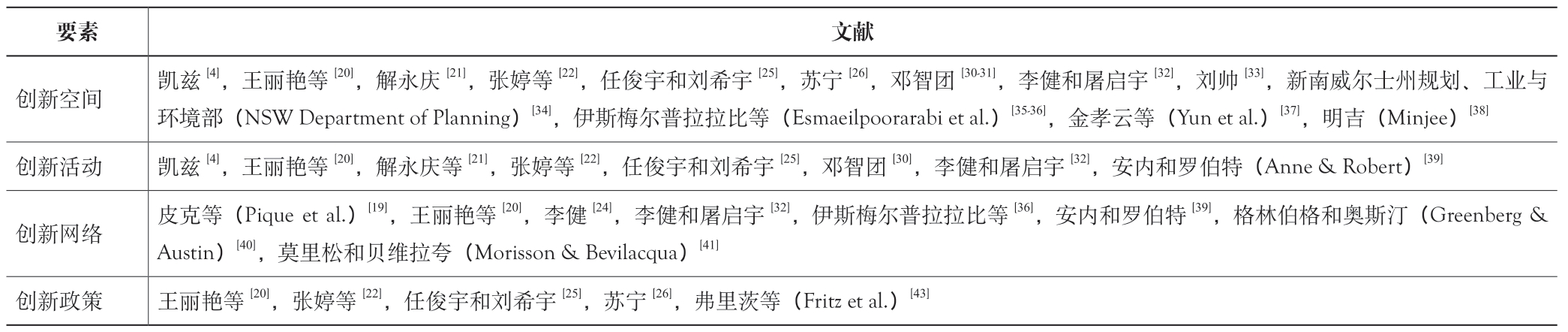

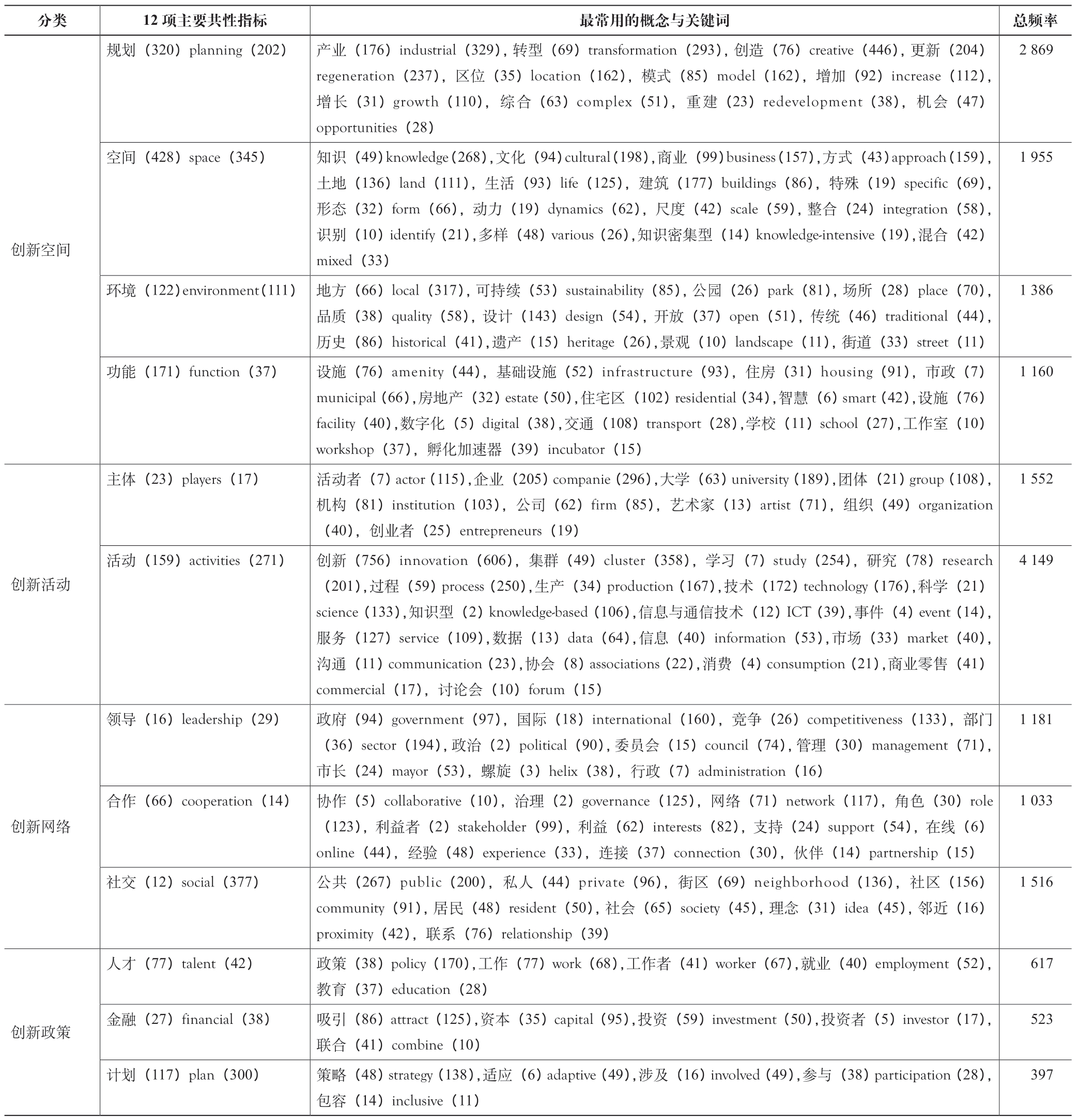

根据创新街区特征,参考凯兹(Katz)提出的概念框架[4],基于中国知网和Web of Science 可检索的20 余篇有关创新街区的期刊论文及机构报告在内的已有文献(表2),以及案例关键词量化分析结果(表3),笔者摘取出四个与创新街区形成有关的关键要素,构建基于创新街区理念的既有城市工业区更新路径概念框架:创新空间(innovation space)、创新活动(innovation activities)、创新网络(innovation networks)和创新政策(innovation policies),概括为SANP 分析框架,以分析典型案例。其中,创新空间是既有城市工业区改造为创新街区的物质载体,包括物质空间规划设计、环境氛围营造、设施供给;创新活动是各类创新主体在创新区域内开展的各类研发和创新活动,体现创新主体类型与创新活动特征;创新网络是创新活动中不同主体形成的社会关系,包括领导、合作、社交互动等,是创新街区背后的组织机制;创新政策是既有城市工业区转型为创新街区自上而下的外在推力与制度保障,吸引人才与企业的进驻。

表2 已有文献中提及的创新街区形成的关键要素

表3 案例研究文献的计量分析结果(单位:次)

2 SANP 概念框架下的案例实证分析

巴塞罗那22@创新区、波士顿滨海创新区、西雅图联合湖南区和伦敦国王十字中心区这四个典型的从工业区更新为创新街区的案例具有显著的共性特征:位于经济发达的大城市,街区尺度规模相仿,功能混合多元,富有创新活力。根据上文的文献整理结论,下文以SANP 分析框架对四个案例的转型成功经验进行描述性分析,充分分析概念框架各类要素在案例中的运作机制,了解各类要素在成功案例中所扮演的角色。

2.1 西班牙巴塞罗那22@创新区

(1)创新空间:强调规划弹性、用地混合、功能紧凑,构建新型产业与服务、居住功能结合的“复合街区”城市模式;引入公共孵化器、种子加速器、共享办公等生产服务功能,建设包括住房、诊所、商店、酒店、咖啡馆等生活设施,升级交通、能源、网络等基础设施;对工业遗产进行保护与再利用,以传承地区历史文化。

(2)创新活动:确定媒体、信息与通信技术、设计、生物科技和能源五大新兴产业集群,实践“三螺旋”模型,共同构建产业创新生态系统,促发信息技术、设计、出版、多媒体等高科技活动,推进该地区实现企业、大学、公共组织、科学与技术中心和生产活动协同发展。

(3)创新网络:通过技术交流会、工作坊、科技培训、创投对接等联系,鼓励不同企业、高校、机构和相关组织进行知识共享,构建专业协作网络,同时加强各创新主体与城市、社区的互动,创造一个企业、机构和居民互动的社会网络空间。

(4)创新政策:市属公司(22 ARROBA BCN S.A)凭借出色的项目运营以及税收优惠、租住补贴等激励政策与人才计划,不断促进创新企业、院校、研究机构和社会组织的入驻与合作,实现社会与经济的协同转型。

2.2 美国波士顿滨海创新区

(1)创新空间:“城市创新区”计划明确提出“工作—居住—娱乐”三位一体的城市社区,创造创业办公空间,建立协作机构与交流空间,如共享办公、孵化器与马萨挑战(Mass Challenge)等加速器和波士顿创新大厅;提供可负担与社交性住房,重视生活商业配套,策划各类文化活动与夜生活,保护公园、绿地等生态空间;对老厂房、办公楼和美术馆进行再利用。

(2)创新活动:发挥波士顿高校中心与科技中心优势,培育金融服务产业、教育产业,以及生命科学产业集群;注重公共信息网络平台建设,汇聚创新资源,建立区域认同感。

(3)创新网络:通过“城市实验室”和有机发展理念,吸引初创公司、高校和社区居民广泛参与;市长牵头建立合作领导网络,定期在区域的设计、执行、营销和治理方面开展合作。

(4)创新政策:依托分区法规许可、计划开发区规定、公共融资结构和税收优惠等措施,重塑城市空间环境,激发创新经济,包括将非住宅用途面积的20%用于创新空间,推动“创新单位”提供,利用开发企业扩大公共海滨步道等公共空间,新建基础设施与文化机构,并增加房产税,最大程度保障公共利益。

2.3 美国西雅图联合湖南区

(1)创新空间:政府结合发展愿景提高开发强度,对社区规划、街道设计、公共空间与城市设计进行详细引导,建设紧凑复合的城市街区;引入西雅图混合用地标准,倡导多业态发展,注重建筑空间与城市的协调,注重有轨电车线连接地区与市中心,并强调交通站点的就业密度;改造运营博物馆、演出厅和画廊等文化设施,以提供混合、绿色的共享公寓。

(2)创新活动:以人才优势在产业上吸引了如亚马逊、华盛顿大学医学院、弗雷德·哈钦森(Fred Hutchinson)癌症研究中心、西雅图生物医学研究所、盖茨和梅琳达基金会等科技企业与教育机构进驻,形成了生物技术研究枢纽。

(3)创新网络:以微软和亚马逊为代表的科技公司新技术试验场和创新龙头企业吸引了关联的中小科创企业和人才集聚,并构建了完整的产业生态链。瓦肯(Vulcan)公司负责地区整体开发,广泛动员居民参与社区建设和公共事务管理,形成了良好的公私合作关系。

(4)创新政策:政府通过企业保留与扩张计划支持中小创新企业增长,以帮助其获得资金并开拓新市场;同时颁布减税优惠政策,鼓励私人、企业建设经济适用房组建社区,为联合湖南区导入居住人口。

2.4 英国伦敦国王十字中心区

(1)创新空间:国王十字有限责任公司(KCCLP)为火车站及其周边约27 hm2 的区域提供高质量的城市环境、历史建筑和战略景观的混合开发方式;注重交通枢纽、教育资源、公共空间与历史建筑对地区复兴的带动,如伦敦中央圣马丁艺术与设计学院、大英图书馆等大型文化和教育科研机构,吸引博物馆、画廊、艺术空间等文化空间入驻。

(2)创新活动:交通枢纽聚合了科创与创意企业以及“创客+游客+商务客”多元化人群,丰富多元的文化事件与社会活动提升了地区的功能内涵与文化氛围,使该区成为伦敦新的重要文化地标区域。

(3)创新网络:中央圣马丁艺术与设计学院等文化创意机构与文化空间奠定了该区域创新、活力的基调。不同文化创意形态的单元、工作室将“创意仓库”的能量辐射向整个街区,高校、机构与各企业的协作为地区创意人才培育创造了良好条件,吸引了包括谷歌、脸书、亚马逊、三星等创新代表企业入驻。

(4)创新政策:该区域开发也是公私合作开发模式与公众参与制度的代表,开发企业与居民团体就规划与建设中各议题进行博弈协调,并扩大更新开发项目,提升其对周边社区经济和社会发展的积极作用,达到开发商与原居民的利益均衡,使项目开发惠及社区居民,增进就业。

3 SANP 概念框架下案例共性要素与路径指引

借助SANP 概念框架以及文献计量形成的12 项主要指标,对选取的全球四个城市工业区更新案例进行共性分析,可以发现以下路径有助于从既有工业区到创新街区的成功转型(表4)。

表4 SANP 分析框架下案例共性要素比较

(1)创新空间。创新空间的营造需要四维度的要素支持:首先,为实现智力资源汇聚,通过系统科学的地区规划形成一定的创新集群创造条件,加强与中心区、交通枢纽、大学、研究机构等重要城市功能区快速连接,充分利用城市滨水区、大型公园和旧工业建筑遗存塑造特色;其次是功能复合的街区模式,即通过规划调整转变工业用地用途或增加用地兼容性,并适当提高开发容量,鼓励混合灵活的用地划分、公交导向、窄路密网的发展理念,打造中小企业互相交织、功能混合开发、低成本的共享办公空间和社交型公共空间,并通过24 小时社区建设等规划策略吸引人才与就业,推进街区公共创新中心的建设;再次是活力开放的空间环境,即注重公共空间场所品质的地方性,促进交流与创新;最后是体系健全的功能服务,即建设完善的公共服务与基础设施,满足创新人群需求,提高服务品质。

(2)创新活动。创新活动的产生首先需要吸引创新主体,凭借优质的城区配套与生活环境,配合政府的合理引导,可吸引各类锚机构如高校、科研院所、创新旗舰企业等创新驱动者集聚布局。产业活动依赖于产业生态的构建和创新创意氛围的形成,各类创新平台如创新企业、研究组织、技术中心、孵化器与加速器等,有利于推动知识分享,培育产业集群。此外,加强创新创意与文化艺术氛围塑造,包容不同的文化与生活方式也是创新创意氛围形成的必要条件。

(3)创新网络。在创新空间的营造、创新活动的培育之外,创新网络的形成是创新街区能够持续发展的必要条件,创新网络包含领导网络、合作网络、社交网络三个层次。应积极引导,整合力量,推进政府、企业与高校在内的区域创新领导网络构建;注重不同创新主体间通过如技术交流会、工作室、人员培训会、创投互动平台等形式的“强连接”合作网络建设,保障研发要素的合理空间组合配置;社区作为创新持续发展的载体,可有效推进新兴产业与跨行业的“弱连接”社交网络联系,如举行社区活动、联席会议、创业辅导等方式,增强高校、企业与社区不同群体间交流。

(4)创新政策。从工业区到创新街区的转型依赖于自下而上的市场动力与自上而下的政府推力整合,从而形成开放创新的互动机制和共生共治的镶嵌模式,其中政府作为行动的召集者、督促者与催化者,对创新街区计划的顺利实施起到关键作用。创新政策的制定主要面向人才体系、金融政策和发展计划:依托具有竞争力的人才政策体系吸引研发与商业人才,同时加大与高校、机构和各创新平台合作,强化技术培训,持续培养创新人才;采取多元化的金融政策支撑创新生态系统的建立,有效整合当地的公共与私人资本,实现开发利益与社会效益的平衡;实施包容性的发展计划,控制租金水平、补贴办公成本,以保护创业租户和中小企业,实现多样化的经济活动使区域经济充满弹性;构建政府、开发企业、创新企业和周边社区等多主体的决策参与机制,推动邻近社区综合性更新,提升社区空间品质与服务水平,增加教育和就业机会,带动地方企业发展。

4 结论与展望

高科技产业发展集群化、工作生活融合的新趋势需要探索城市与创新协调融合和良性互动的模式,以支持创新活动和城市发展[44]。在城创融合的发展趋势下,近年我国涌现出如广州TIT 创意园、深圳898 创新空间、上海市北高新园区、杭州创新创业新天地等一批工业区转型的成功案例,经济发达城市纷纷出台了创新型产业用地政策,例如M0、M4、C65 以及“M 创”“M 科”“M +”等。既有工业区成功转型案例、新的产业用地政策说明,工业区转变为创新街区是新产业发展趋势的需要,其营建目标是实现产业经济与城市生活的互融共生,体现了既有工业区转化为创新街区的现实需求与政策回应。创新产业相比传统工业在空间区位、载体形态、配套服务等方面有着新的空间需求,其用地具有研发用途比例高、用地类型混合成分高、用地需求多元化等特征。创新街区这一新的城市空间模式对城区存量更新、产业升级与创新城区打造具有借鉴意义,有助于改变我国创新空间规划建设中重经济轻社会、重独立轻共享、重优惠轻氛围、重项目轻联动等问题。

运用案例归纳构建理论的研究方法,本文提出了SANP概念框架,并基于此对国外工业区更新为创新街区的典型案例进行了对比分析,揭示了工业区转型为创新街区的关键因素,即:创新空间——混合的用地功能、活力的公共空间、低成本的工作空间、便利化的社区设施吸引创新主体集聚;创新活动——多元化的创新主体、多模式的创新平台、多样的文化与生活方式支持创新的产生;创新网络——领导层的合作网络、专业机构的合作网络、非正式的社交网络形成有效的沟通与协作;创新政策——高适应的用地政策、针对性的人才战略、包容性的社会经济发展计划、全方位的金融资本保障创新街区的形成与发展。

本研究扩展了创新街区理念应用的研究方向,并为我国既有城市工业区的更新路径探讨了一种可能的方法,即通过选择一组有限的指标来分析工业区如何成功转变为创新街区。不过,笔者对具体研究的解释在案例的代表性、结论的普适性、分析的准确性、指标的合理性方面仍有一定局限,对此笔者将在未来的研究中进一步剖析概念框架中的指标之间的相互影响效应,通过更多案例的解释,建立更合理的指标体系与概念模型;同时进一步运用 SANP 概念框架对国内典型案例进行实证对比研究,结合深入的实地调研与调查访谈,对指标体系和概念模型的地方化应用进行验证与修订,逐步形成完整的理论体系。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 王缉慈.创新的空间——产业集群与区域发展[M].北京: 科学出版社,2019.

[2] HUTTON T A.The new economy of the inner city: restructuring,regeneration and dislocation in the twenty-first century metropolis[M].New York: Routledge,2010.

[3] FLORIDA R.Startup city: the urban shift in venture capital and high technology[M].Toronto: Martin Prosperity Institute,2014.

[4] KATZ B.The rise of innovation districts: a new geography of innovation in America[M].New York: Metropolitan Policy Program at Brookings,2014.

[5] VON HIPPEL E.Democratizing innovation: the evolving phenomenon of user innovation[J].Journal für Betriebswirtschaft,2005,55(1): 63-78.

[6] CHESBROUGH H W.Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology[M].Brighton: Harvard Business Press,2003.

[7] CHESBROUGH H W,VANHAVERBEKE W,WEST J.Open innovation:researching a new paradigm[M].Oxford: Oxford University Press on Demand,2006.

[8] EDWARD L G,WILLIAM R K,GIACOMO A M P.Clusters of entrepreneurships[J].Journal of urban economics,2010,67(1): 150-168.

[9] 张杰,霍晓卫,季翔,等.既有城市工业区功能提升与改造规划设计方法研究2018 年度技术进展报告[R].2019.

[10] 严若谷,周素红.产业升级背景下的城市存量产业用地再开发问题与路径[J].上海城市规划,2015(3): 20-24,54.

[11] 张松.上海黄浦江两岸再开发地区的工业遗产保护与再生[J].城市规划学刊,2015(2): 102-109.

[12] 邓智团.创新型企业集聚新趋势与中心城区复兴新路径——以纽约硅巷复兴为例[J].城市发展研究,2015,22(12): 51-56.

[13] ANGELO B,DIANE-GABRIELLE T.22@ and the innovation district in Barcelona and Montreal: a process of clustering development between urban regeneration and economic competitiveness[J].Urban studies research,2011,2011(6): 535-537.

[14] HOLGERSEN S,HAARSTAD H.Class,community and communicative planning: urban redevelopment at King’s Cross,London[J].Antipode,2009,41(2): 348-370.

[15] WHITEHEAD R,VANDORE E,NATHAN M.A tale of tech city[M].London: Centre for London,2012.

[16] ARIELLA C.The development of Boston’s innovation district: a case study of cross-sector collaboration and public entrepreneurship[R].2015.

[17] TILGER S.Contesting green lifestyles in the emerald city: the urban sustainability fix to capitalism and the production of exclusion in south lake union,Seattle[R].2014.

[18] ESMAEILPOORARABI N,YIGITCANLAR T,GUARALDA M.Place quality in innovation clusters: an empirical analysis of global best practices from Singapore,Helsinki,New York,and Sydney[J].Cities,2018,74: 156-168.

[19] PIQUE J M,MIRALLES F,TEIXEIRA C S,et al.Application of the triple helix model in the revitalization of cities: the case of Brazil[J].International journal of knowledge-based development,2019,10(1): 43.

[20] 王丽艳,薛颖,王振坡.城市更新、创新街区与城市高质量发展[J].城市发展研究,2020,27(1): 67-74.

[21] 解永庆,张婷,刘涛.创—城—人融合的创新城区规划经验与启示——以匹兹堡上城区为例[J].城市发展研究,2019,26(2): 16-23.

[22] 张婷,解永庆,刘涛.创新城区导向的城市更新策略:分析框架与国际经验[J].上海城市规划,2019(5): 123-128.

[23] 张尚武,陈烨,宋伟,等.以培育知识创新区为导向的城市更新策略——对杨浦建设“知识创新区”的规划思考[J].城市规划学刊,2016(4): 62-66.

[24] 李健.创新驱动城市更新改造:巴塞罗那普布诺的经验与启示[J].城市发展研究,2016,23(8): 45-51.

[25] 任俊宇,刘希宇.美国“创新城区”概念、实践及启示[J].国际城市规划,2018,33(6): 49-56.DOI: 10.22217/upi.2017.093.

[26] 苏宁.美国大都市区创新空间的发展趋势与启示[J].城市发展研究,2016,23(12): 50-55.

[27] EISENHARDT K M.Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989,14(4): 532-550.

[28] 邓智团,陈玉娇.创新街区的场所营造研究[J].城市规划,2020,44(4):22-30.

[29] KATZ B,WAGNER J.The rise of urban innovation districts[J/OL].Harvard Business Review,2014-11-12[2020-09-22].https://hbr.org/2014/11/the-riseof-urban-innovation-districts.

[30] 邓智团.创新街区研究:概念内涵、内生动力与建设路径[J].城市发展研究,2017,24(8): 42-48.

[31] 邓智团.国际高新企业为何流行“搬回市区”[J].理论导报,2017(3):47-48.

[32] 李健,屠启宇.创新时代的新经济空间:美国大都市区创新城区的崛起[J].城市发展研究,2015,22(10): 85-91.

[33] 刘帅.基于“创新街区”理念的产业园区发展模式研究[J].上海城市规划,2020(1): 93-98.

[34] NSW Department of Planning,Industry and Environment.Macquarie park:destination innovation[R].2016.

[35] ESMAEILPOORARABI N,YIGITCANLAR T,GUARALDA M,et al.Evaluating place quality in innovation districts: a Delphic hierarchy process approach[J].Land use policy,2018,76: 471-486.

[36] ESMAEILPOORARABI N,YIGITCANLAR T,KAMRUZZAMAN M,et al.Conceptual frameworks of innovation district place quality: an opinion paper[J].Land use policy,2020,90: 104166.

[37] YUN J H,ZHAO X,YIGITCANLAR T,et al.Architectural design and open innovation symbiosis: insights from research campuses,manufacturing systems,and innovation districts[J].Sustainability,2018,10(12): 4495.

[38] MINJEE K.Spatial qualities of innovation districts: how third places are changing the innovation ecosystem of Kendall Square[D].Massachusetts:Massachusetts Institute of Technology,2015.

[39] ANNE T,ROBERT M.Initiative on innovation and placemaking.assessing your innovation district: a how-to guide[R].2018.

[40] GREENBERG S,AUSTIN A.The innovation zone building collaborative capacity[R].2015.

[41] MORISSON A,BEVILACQUA C.Balancing gentrification in the knowledge economy: the case of Chattanooga’s innovation district[J].Urban research and practice,2019,12(4): 472-492.

[42] ESMAEILPOORARABI N,YIGITCANLAR T,KAMRUZZAMAN M,et al.How can an enhanced community engagement with innovation districts be established? evidence from Sydney,Melbourne and Brisbane[J].Cities,2020,96: 102430.

[43] FRITZ W,TIMOTHY E J,ANTHONY J M.Urban revitalization: policies and programs[M].Los Angeles: SAGE Publications,Incorporated,1995.

[44] 任俊宇,胡晓亮,于璐璐.创新驱动的“产城创”融合发展模式探索[J].规划师,2018,34(9): 94-99.