1 城市设计的感知维度

1.1 感知维度的城市空间研究是改善城市环境体验的重要手段

有机城市、人文城市、体验城市、公平城市是当代城市设计的四个基本理念[1]。城市感知体验研究用于评估城市环境中的各种客观物质属性与人的主观思想情感之间的关系。过去数十年,规划与设计更多强调功能实用和技术演进,对于人们如何感知和漫游于城市空间则考虑甚少[2]。随着我国城镇化进程进入“下半场”,新时期城市设计的核心内容应从为国家崛起、区域竞争和建设城市标志服务,更多地转向对市民生活的关注[3],城市设计的核心价值应从“以物为中心”向“以人为中心”转变。从感知维度出发的城市设计,将人的环境感受作为研究对象和目标,捕捉物质环境特征与人类感知之间的复杂关系,建立对城市空间直观感性的认识,直接面向场所品质和氛围的提升,对改善城市人居环境质量具有重要意义。

1.2 感知维度的整体性与设计维度的单一性之间的矛盾

城市和建筑设计建立在空间感知的基础之上,是人对环境真实的、直接的、多元的、综合的感知体验[4]。从感官感觉角度而言,空间感知是一种多感官的反应[5],在环境感知实验中添加额外的感官维度会影响个人判断[6-7]。我们很少单独使用单一感官,相反,感官经常协同工作[8]。要获得高质量的感知特征,城市设计需要将人类的所有感官感觉(视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉和情感等)融合在一起[9],忽略部分感官维度会造成“感觉流失”。例如空间生产逻辑下的现代主义城市热衷于更易被读取和消费的视觉营造,“视觉上好看”在过去的一段时间内成为城市设计的主要关注点,由此形成了呆板、单调和了无生趣的城市环境,也被理查德·桑内特(Richard Sennett)归结为“感官剥夺”(sensory deprivation),认为这种专业上的失败是由于设计师没能将身体与设计结合在一起①转引自参考文献[10]。。从整体认知角度而言,空间感知是将城市环境中多个要素及其结构关系经由人体复杂的认知系统加工后形成的一种主观的综合体验。例如我们通常会用两种类型的语义来描述一座城市或一个地方:一种是可被定量、可被规范并具有操作性的客观词汇,如干净、宽敞、凉爽、明亮等;另一种是难以定量、充满神秘感的主观词汇,如有感觉、有意思、有意义等。城市可以变得更加漂亮、干净,但并不意味着“有感觉”[11]。因此,倘若只考虑单一维度而不考虑综合认知,城市也会呆板单调,难以形成“有感觉”的空间氛围。当下城市在空间感知方面呈现的主要问题往往是对单一因素过度关注而忽略了其他因素,造成“感知维度”与“设计维度”的不统一。

如今,我们对于诸如城市形态、密度、尺度、绿化等客观的物质环境测度已经形成较为成熟的评价方法,但是对于人的主观体验尚未有全面的设计框架和评价体系。因此,本文以城市设计研究对象的核心——公共空间的感知——为出发点,选取国内外权威期刊和高被引文献,分类综述空间感知的内涵特征与研究框架、测度方法与指标体系以及不同感知维度之间的相关关系;并在文末对既有的研究进行总结和展望,为感知维度的城市设计实证研究提供初步研究基础。

2 空间感知的相关概念与过程框架

2.1 空间感知的相关概念

感知是一个获得意识或理解知觉信息的过程[12],该信息源于多种感官细胞对环境的感知。吉布森(Gibson)将感知分为以下五个系统:视觉感知系统、听觉感知系统、嗅—味觉感知系统、基本定向系统和触觉感知系统[13];也有部分学者加入了方位感、运动感等其他感觉,甚至包括其他维度的超感官知觉、疼痛、平衡、热、冷等多达33 种感官知觉[14]。大脑对所有的感官信息进行解译,并结合先前的记忆,形成对环境的全面理解[12]。吉福德(Gifford)对环境感知中的主要影响因素进行了分类,涉及“个人”“社会”和“物质环境”[15]。此外,空间感知还受观察视角(如鸟瞰、平视、仰视)和行动方式(如步行、车行)以及观察途径(如通过便携式移动设备)[16]等的影响。

环境心理学将空间感知过程分为四个步骤,即“感觉—知觉—认知—行为”[17]。(1)感觉:人的感觉器官接受环境中的刺激的过程;(2)知觉:在感觉的基础上,借助已有知识经验将感觉的刺激与大脑中已有的认知图式进行初步比较和识别,形成对事物的综合反映;(3)认知:在知觉的基础上,结合感知者的文化背景、现场情景、思考能力等,进行情感加工和逻辑推理的结果②国外心理学家对知觉与认知的关系各持己见:有的认为认知包含知觉,有的用知觉代替认知,有的两者分立。;(4)行为:个人可能把感知到的环境信息储存,也可能作出行动反应,这取决于个人的兴趣、目的、需要、价值观和社会准则等因素。

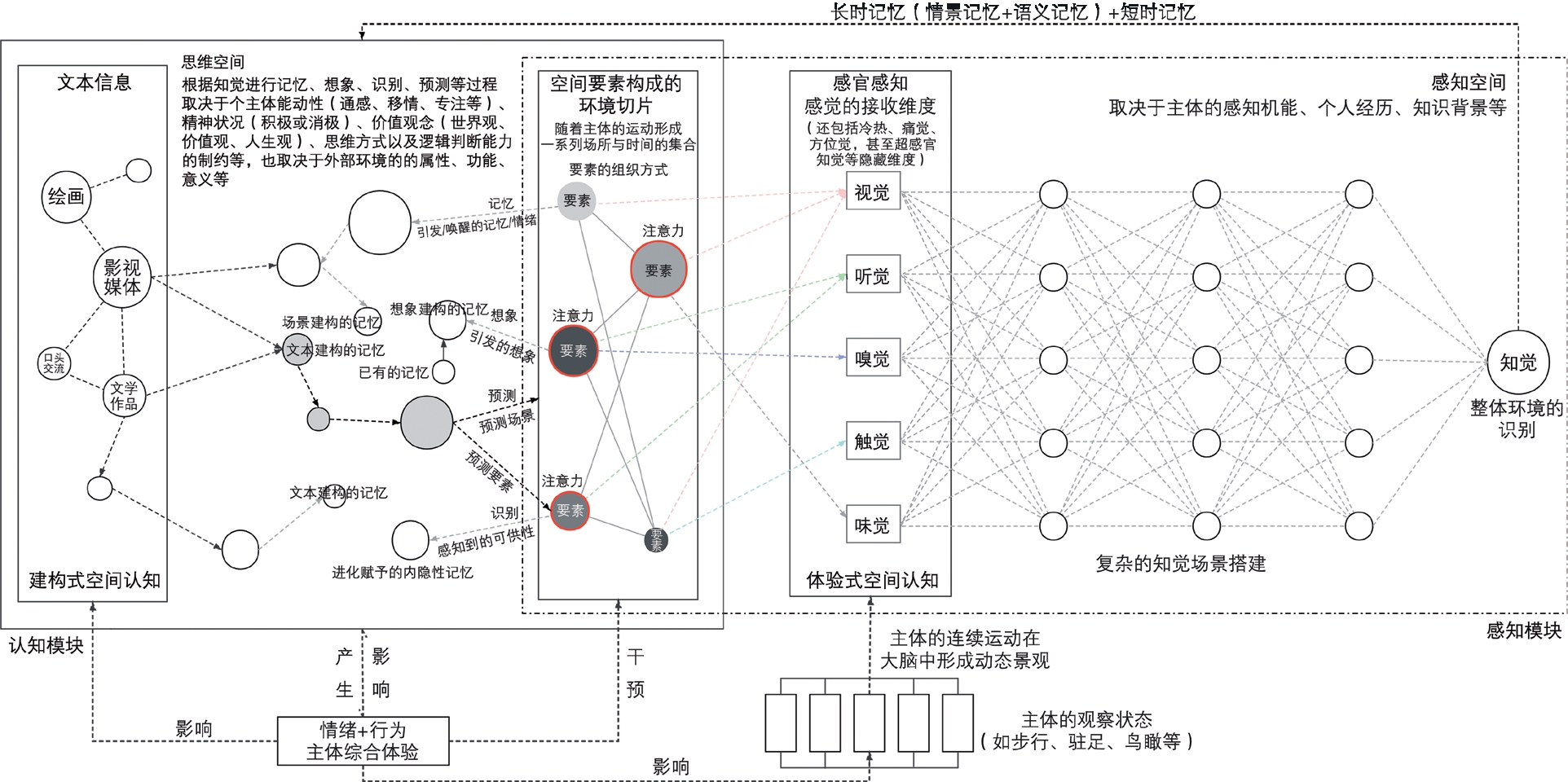

从感知途径而言,环境感知途径分为“体验式”和“建构式”:前者是指直接通过身体感官所获得的城市经验的过程;而后者则是通过对间接信息的阅读、处理与整合而获得城市空间经验的过程。在实际环境认知过程中,两者通常交叉进行,共同促进主体对于客体城市空间的感知过程[18]。“体验式”感知可作为记忆的先决条件,“建构式”感知作为提供想象的主要来源,综合形成图1 的空间感知模式图。

图1 空间感知模式图

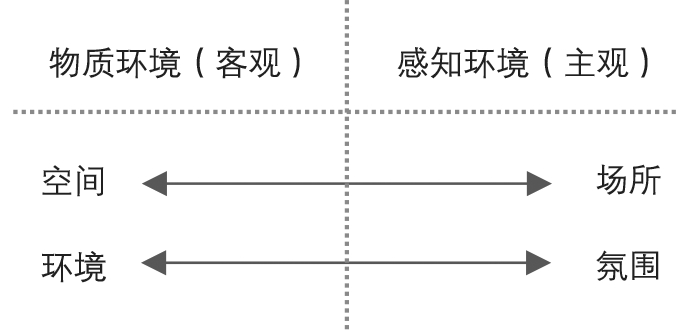

综上所述,空间感知是将客观的物质环境经由人的感知系统,结合主体的记忆与想象,转换为具有主观感性属性的氛围、情绪、态度和行为(图2)。

图2 物质(客观)视角与感知(主观)视角

2.2 空间感知的研究框架

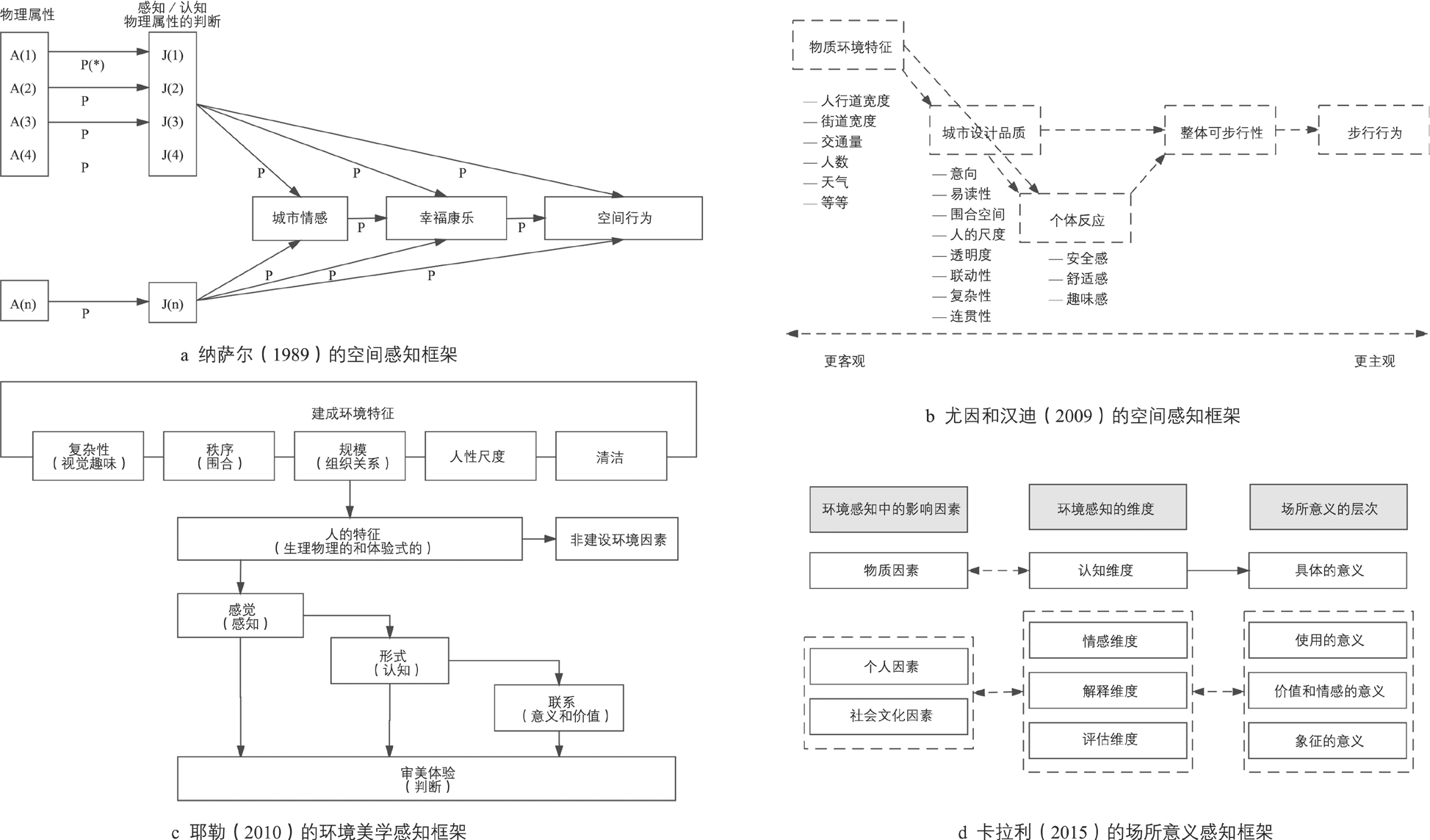

建立空间感知研究框架的目的在于解释人的空间感知过程,并为空间感知的相关指标提供分类依据和操作步骤,从而在客观环境与主观感知之间搭建桥梁。纳萨尔(Nasar)在布伦斯瑞克透镜模型的基础上进行扩展,将感知的研究框架分为物质属性、感知/认知(物质属性的判断)、情感、总体幸福感、空间行为五个维度,认为这些维度之间有概率关系[19-20](图3a)。尤因和汉迪(Ewing & Handy)将感知的角色定位于物质环境特征和步行行为之间的调解和干预,认为对物质环境的感知形成城市设计品质(复杂性、可意象性等)和个体反应(趣味感、安全感等)(图3b),城市设计品质可以被外部观察者从某种客观角度进行评定,具备可操作性,能直接指导城市设计,而个体反应则不能[21]。耶勒(Gjerde)根据美学感知的相关文献,将感知体验分为感官感知、形式认知、意义和价值的联想[22](图3c)。卡拉利(Kalali)通过半结构化访谈评估场所意义的感知过程,明确了场所意义的感知维度包括认知、情感、解释和评估,不同类型的群体对不同场所的意义感知维度不同[23](图3d)。

图3 空间感知的研究框架

资料来源:作者根据参考文献[19,21-23]绘制

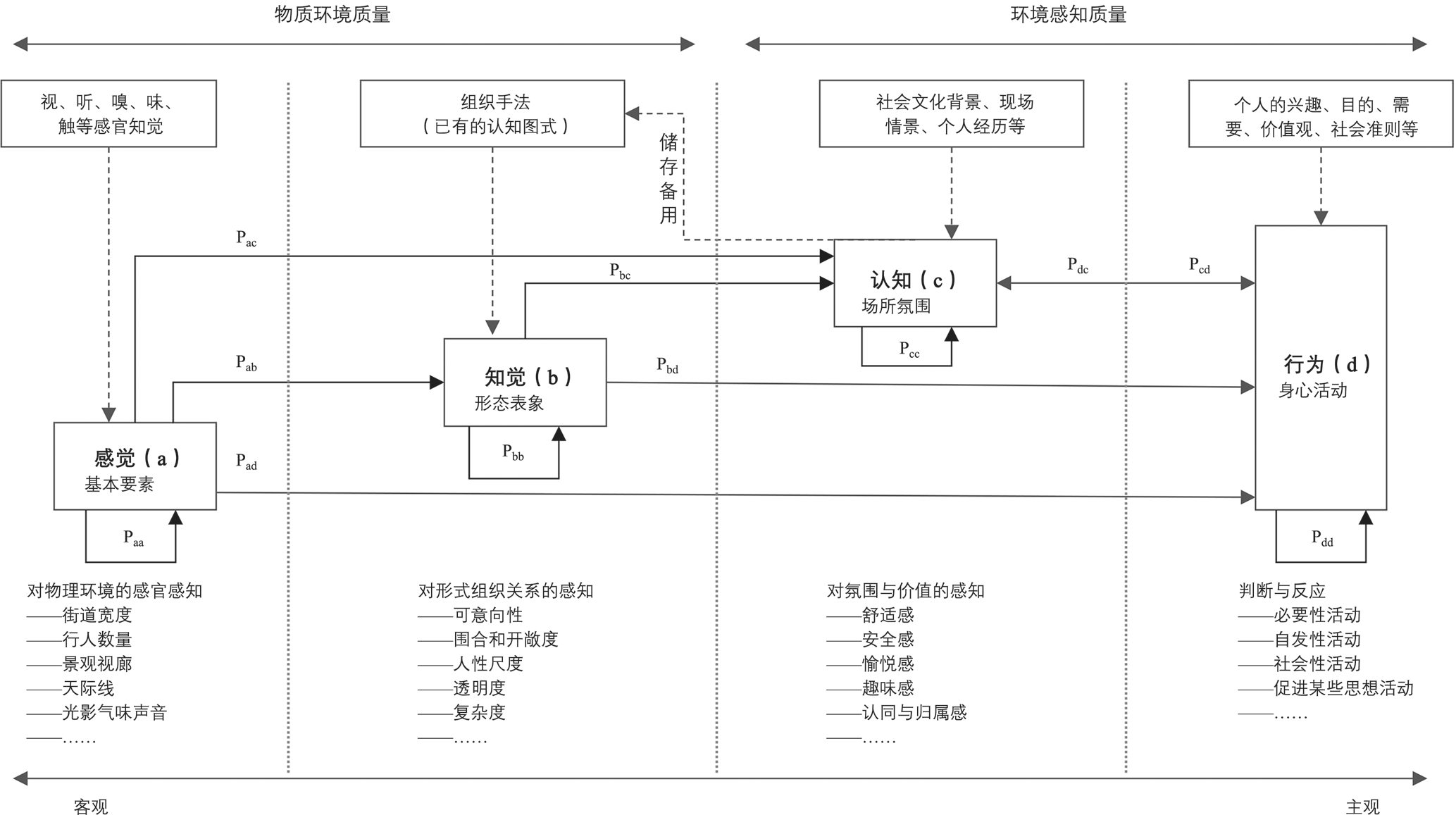

上述不同的感知框架均与空间感知过程相关,因此可借用环境心理学中人对环境的心理加工过程,将空间感知框架分为“感觉”(a)、“知觉”(b)、“认知”(c)、“行为”(d)四个通用的层级。根据透镜模型[20]的理论,客观环境与主观感知之间有概率关系,用P 表示四者之间相互存在概率关系(图4)。其中,Pab、Pbc、Pcd 是感知的一般心理流程;Pac指主体在不同的文化背景下,对物质环境要素具有某些认知定势,在这种刻板认识作用下直接触发认知情感,例如某座历史建筑、景观或某件古代遗物触发怀旧或历史感,明月引起思乡情怀等;Pad 指物理环境要素对行为的支持,可理解为生态知觉理论中的“可供性”[13],是生物进化过程中环境赋予的本能反应,例如公园的长椅可以支持“坐”的行为,也可以支持不同主体的“躺”或“爬”的行为;Pbd 指环境中的形态组织特征直接支持人的行为,例如开放度、透明度或人性尺度会直接影响人的步行行为;Pdc 指主体的行为反作用于情绪,与心理学中的“具身认知论”[24]相关,心理学研究证明主体行为与情绪之间相互作用,例如心情好了会微笑,反过来微笑动作也会使心情变好。Paa、Pbb、Pcc、Pdd 指各类型要素内部的相关关系,例如在认知体系中,舒适感、趣味感也能引发愉悦感。

图4 基于心理学过程的空间感知研究框架

3 城市空间感知的测度方法与评价指标

3.1 空间感知的测度方法

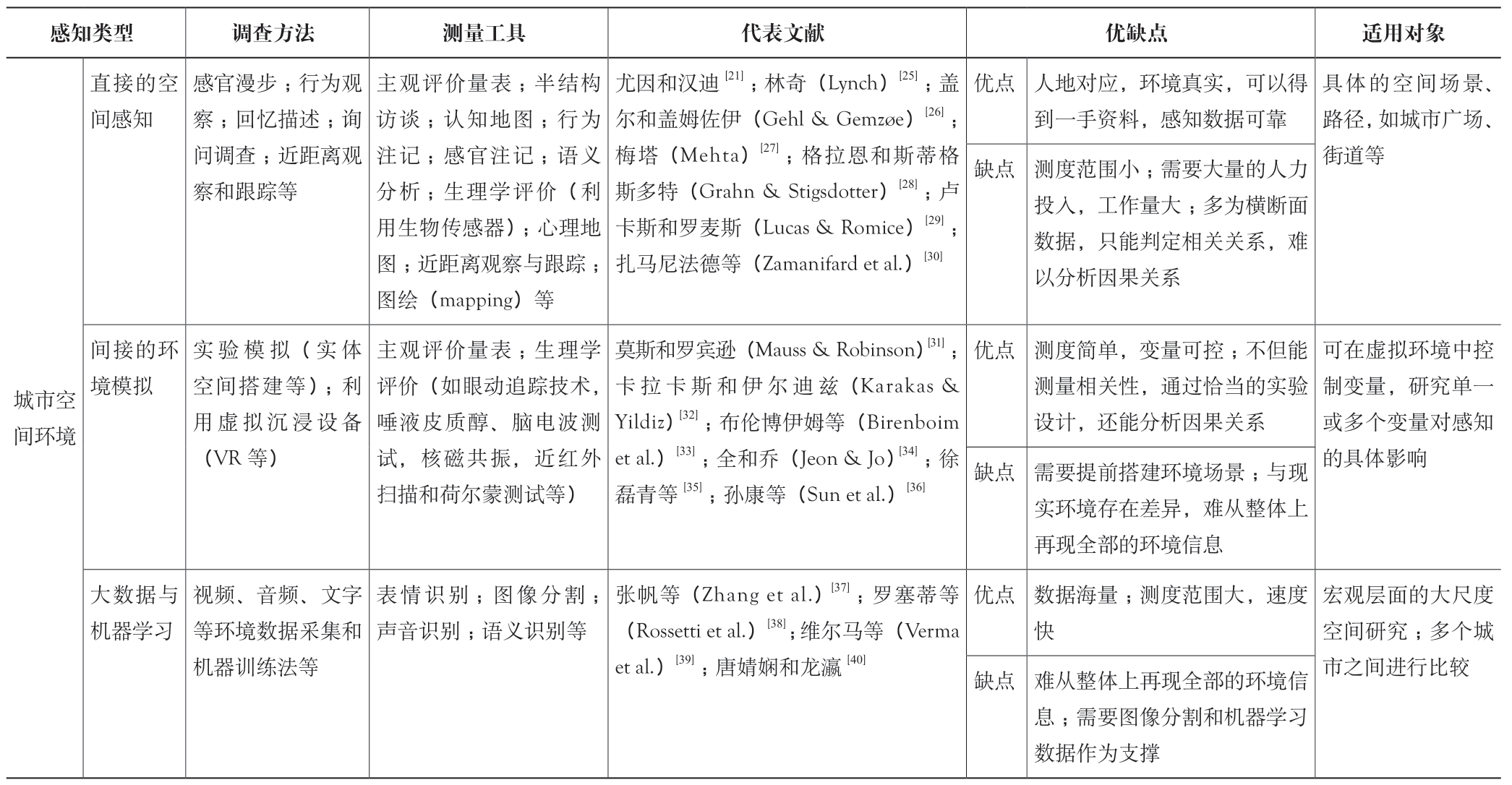

典型的城市空间感知度量大致分为三类:直接的空间感知、间接的环境模拟、大数据与机器学习(表1)。(1)在直接的空间感知中,感官漫步、行为观察、回忆描述、询问调查、近距离观察与跟踪等是常用的调查方法,是被访者在实地对环境氛围的直接感知,并通过问卷、访谈或生理学评价和行为观察等方法进行测度,从而获得全面直观的环境信息(视听嗅味触等多维度信息)[21,25-30]。(2)间接的环境模拟在实验室进行,一般通过实体空间搭建,或借助虚拟设备模拟现实环境或拟检验的环境,并通过主观问卷、生理传感器(眼动追踪、脑电、皮电、心电、皮温、呼吸等多项指标)进行测度,从而确定单一或多个变量与目标情绪之间的相关关系[31-36]。(3)大数据与机器学习,受益于近期全球范围内涌现的新数据环境,借助带有位置信息的街景图片、社交媒体的语义信息等,结合感知众包形成的智能识别、图像分割等机器学习数据集,形成对空间的大规模感知量化[37-40]。

表1 空间感知的研究方法

3.2 空间感知的评价指标

公共空间的感知建立在不同形式、规模和理解角度之上[41],设计师更多地将空间感知视为对物理空间的体验,并关注人与空间之间的关系。迄今为止,学者们通过实地观察和主观调查,积累了很多经典的城市设计感知层面的指标,如林奇从心理印象出发提出的可意象性(imageability)[25],雅各布斯和阿普尔亚德(Jacobs & Appleyard)通过对城市生活的观察提出的宜居性(liveability)[42],盖尔(Gehl)从行为角度将公共空间的活动分为必要性活动、自发性活动和社会性活动[43],凯尔等(Carr et al.)提出了一个框架来理解公共空间的可使用性和社交性[44],纳萨尔(Nasar)从视觉质量角度提出的喜欢程度(likeability)[45]。不同类型的城市公共空间形态相异,因此具有不同感知维度的评价指标,既包括统筹的公共空间层面,也涉及广场绿地和街道等。在公共空间层面,梅塔基于经典的理念提出了良好的公共空间应具备以下特质:具有良好的包容性(inclusiveness),初期设计和后期管理中支持有意义的活动的发生,提供安全感,具有便利性和舒适感,空间环境具有愉悦性,并以此建立了公共空间指数(PSI:Public Space Index)[27]。扎马尼法德等在前者的基础上强调空间使用者的感受,并将众多经典的感知品质归纳为舒适性、包容性、多样性和活力、意象性与喜欢程度四类[30]。在街道层面,尤因和汉迪以可客观量化为评价标准,在51 个主观感知品质中筛选出意象性、围合度、人性尺度、透明度、复杂性五个重要的感知品质,用来评价和指导街道的可步行性设计[21]。在城市绿地层面,格拉恩和斯蒂格斯多特提出了“人们从哪些方面感知绿色空间”的问题,并发现人们对绿色空间的感知很少从颜色、形状或纹理出发,而更多地关注与生态相关的体验,例如物种、历史或文化等,同时总结了人们感知绿地的八个维度:平静安逸(serene)、空间、自然、物种丰富、庇护(refuge)、文化、景色(prospect)、社会[28]。

除此之外,现象学也是感知城市研究的重要组成部分,研究对象包括人们所看到、听到、触摸到、闻到、品尝到、感觉到、知道、直觉到的对象、事件、情景和体验等。因此,现象学研究类别中分化出光、颜色、建筑、风景、场所、关系等。不同之处在于,现象学视角下的城市设计认为社会现象是复杂、相互作用的,不能如物理现实一样被归结为一些变量[46]。因此,现象学排斥普遍性和定量化。但现象学的思路促进了“感官城市”(声音景观、气味景观、触觉景观等)和美学的研究,诸如形式、线条、颜色、纹理[47]和模式感、节奏感、平衡感[48],在此基础上可借助心理学和行为学的方式量化感官感受。

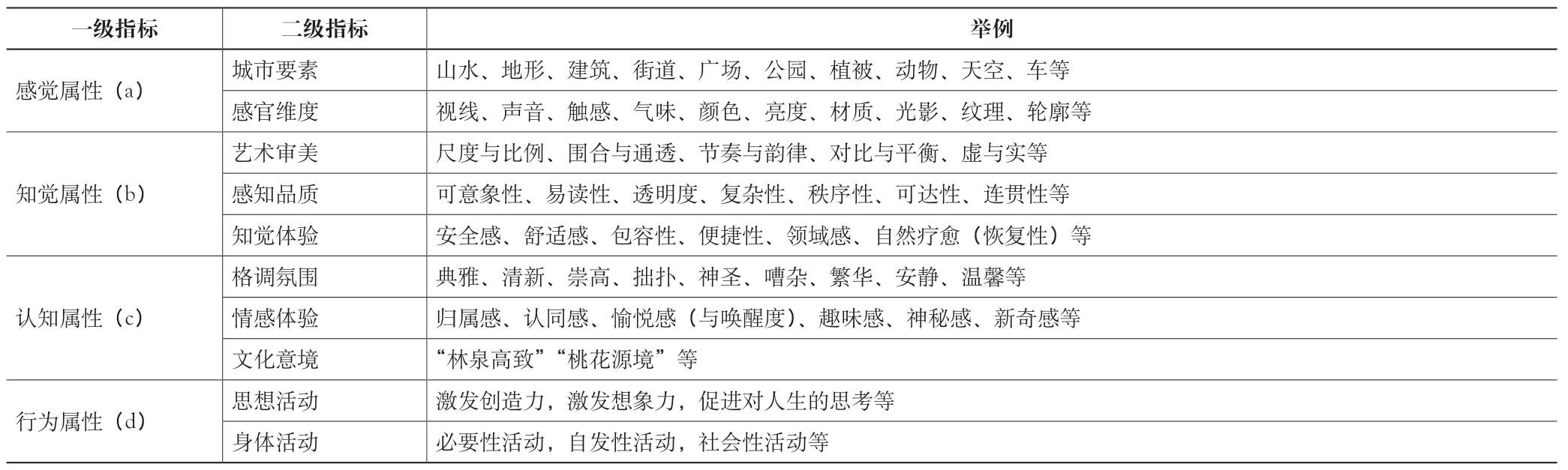

3.3 空间感知的指标分类

通过对上述空间感知指标的属性分析,笔者发现这些指标所描述的语义并不属于同一类型,属性与属性之间的划分多有重叠,各维度之间的相互影响关系不够清晰,缺乏集成的描述模型。有描述物质元素类的,如物种丰富、自然、景色等;有描述感知品质类的,如围合度、透明度、复杂性等;有描述情感体验类的,如安全感、愉悦感、舒适感等;也有对行为的描述,如有意义的活动等。无论是物质元素类、感知品质类、情感体验类或行为活动类,都是从主观或客观角度对城市的感知,因此有必要对相关指标进行分类,从而形成系统的框架,避免感知指标的含混不清。

笔者认为应从环境感知的四个过程来划分感知指标(表2)。(1)感觉层面的指标:测度的对象是物质环境的真实感官信息,一般指具体可操作的客观城市要素与可度量的维度,例如色彩、气味、天际线、景观视廊、光影形态和绿化率等,这些信息是对客观环境的反映,可以通过客观手段进行测度。(2)知觉层面的指标:物质要素的指标是环境的基本特征,尤因和汉迪指出除非将这些具体的物质指标合并为一个更广泛的指标,否则物质要素与感知品质之间没有关联[21]。因此需要通过捕捉与审美价值相关的环境指标,使得这些价值可以通过直接的物质测量来收集[49]。测度的对象是这些要素之间的组合关系或对要素的某些属性的抽象归纳,例如和谐度、围合开敞度、透明度、复杂性、吸引力等,这种属性虽然存在个体差异但总体呈现认知共性,这种感知可以被外部观察者从感知角度进行评定。(3)认知层面的指标:测度的对象是人对环境氛围的情感或态度等感知质量的评估,包括格调、情感和文化意境,例如典雅、清新,认同感、归属感,“林泉高致”“桃花源境”等认知层面的信息,这种主观性难以通过外部手段测量,并且不同个体的经历也会造成测度结果的差异,这是由人在处理环境信息时具有概率性和差异性导致的,但相似的成长经历和文化背景也会使得感知结果趋同而呈现出一定的共性,而这些结果也是城市设计的目的之一,因此具有很高的测度价值。(4)行为层面的指标:是环境对人的反作用,测度对象是人的思想行为或身体行为,例如对人的创造力的激发、想象力的激发以及各种身体行为反应。身体行为可以通过外部观察获取,而思想行为以潜在的形式隐藏在大脑中,例如自然环境对身心的修复作用,因此单独对动作行为的测度可能会忽略某些隐藏信息,通过行为观察和问卷调查相结合的方式能较为全面地测度行为信息。

表2 空间感知指标集与类属

4 不同感知维度评价指标之间的相关关系示例

空间感知维度的研究逻辑一般是通过调查和相关性分析,在上述四类变量之间建立联系的桥梁,为主观感知提供可度量的指标基础,“测量不可测度”[21],并将这些特性有意识地应用到设计中,形成相应的设计理论。

4.1 从感觉属性出发的相关性研究

感觉层面(a)的变量一般表现为可测度的物质环境特征,因此从感觉属性出发的相关性研究具备可操作性,具有明显的实用价值,能直接用于指导相应的设计。

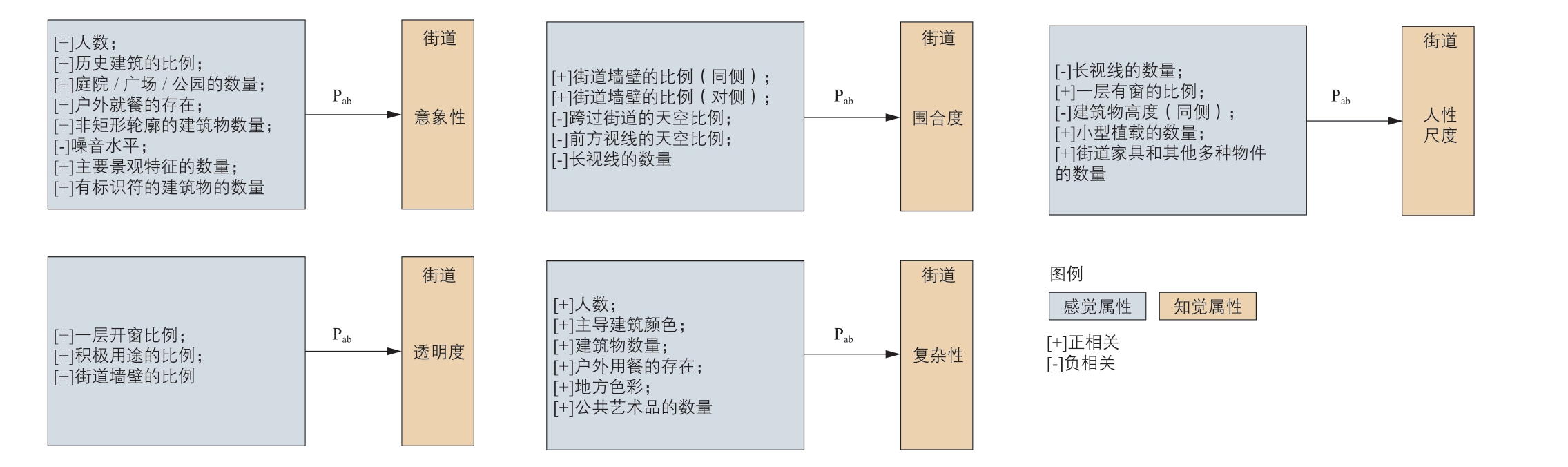

Pab 表示物理环境特征(a)与形态组织或感知品质(b)之间的关系,一般与美学感知有关。如尤因和汉迪试图通过环境的物理量测度和专家的感知品质打分,客观衡量城市街道物质环境与人们知觉感受品质的关系[21](图5)。

图5 Pab:物质环境与感知品质之间的相关关系

资料来源:作者根据参考文献[21]绘制

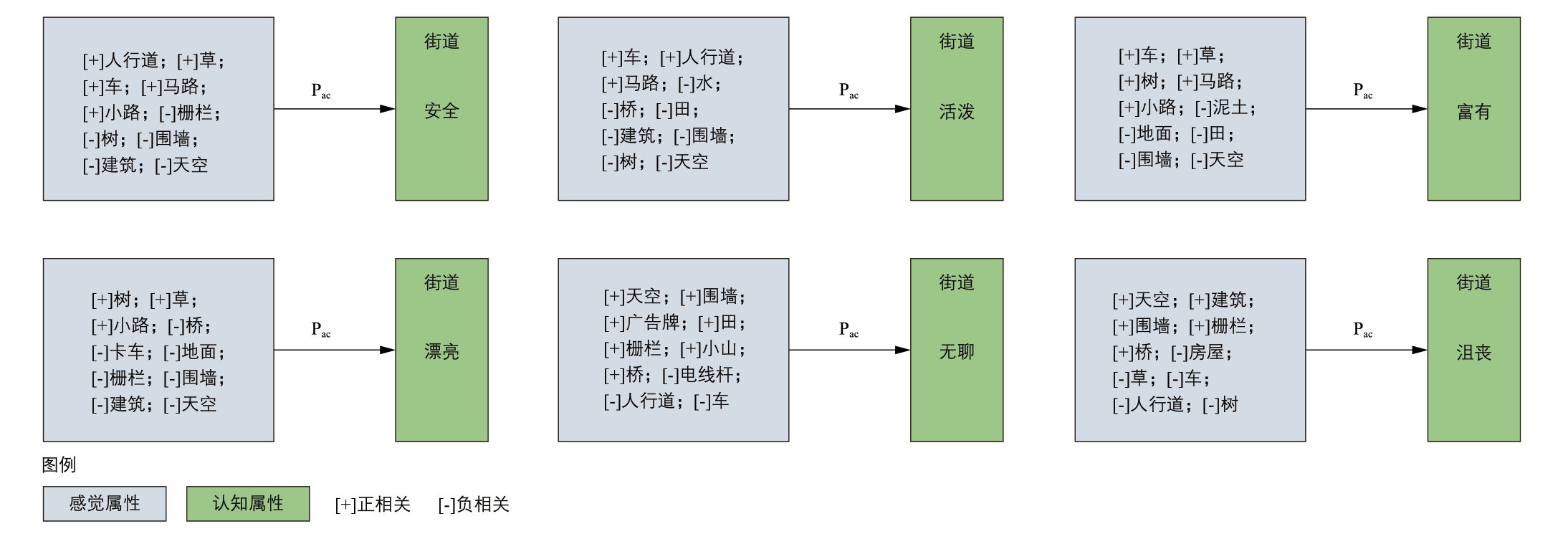

Pac 表示物理环境特征(a)与心理体验(c)之间的关系,一般与社会文化环境下的认知定势有关。如张帆等通过城市脉冲(place pulse)测度心理体验,利用图片语义分割测度街景中的要素构成,并通过相关性分析得到树、草、小路等环境要素与安全、活泼、富有等心理体验之间的相关关系[37](图6)。

图6 Pac:物质环境特征与心理体验之间的相关关系

资料来源:作者根据参考文献[37]绘制

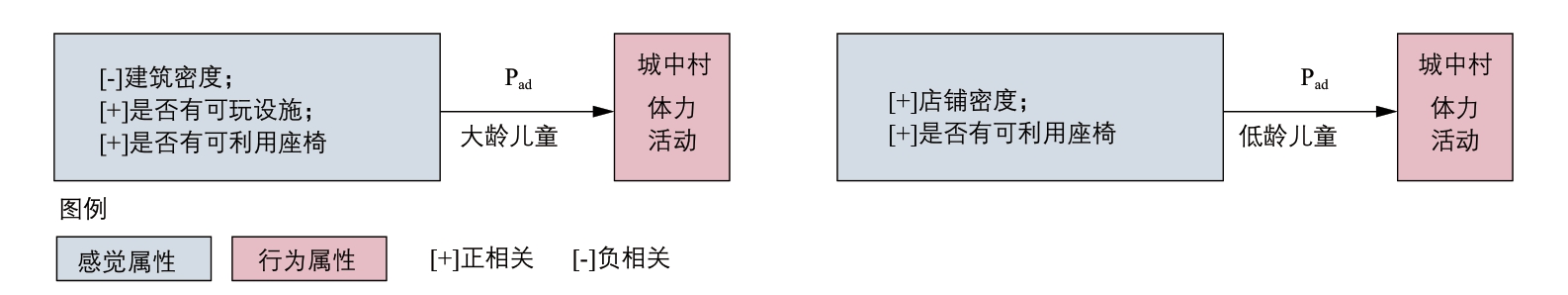

Pad 表示物理环境特征(a)与行为活动(d)之间的关系,一般与个人的兴趣、目的和社会文化背景有关。如肖晓楠和韩西丽通过对物质环境的测度,以及儿童行为密度注记,验证了不同年龄段儿童的活动密度与建筑密度、店铺密度、绿化率、可玩的设施、可利用的座椅之间具有相关关系[50](图7)。

图7 Pad:物质环境特征与行为活动之间的相关关系

资料来源:作者根据参考文献[50]绘制

4.2 多感知属性间复杂的相关性结构研究

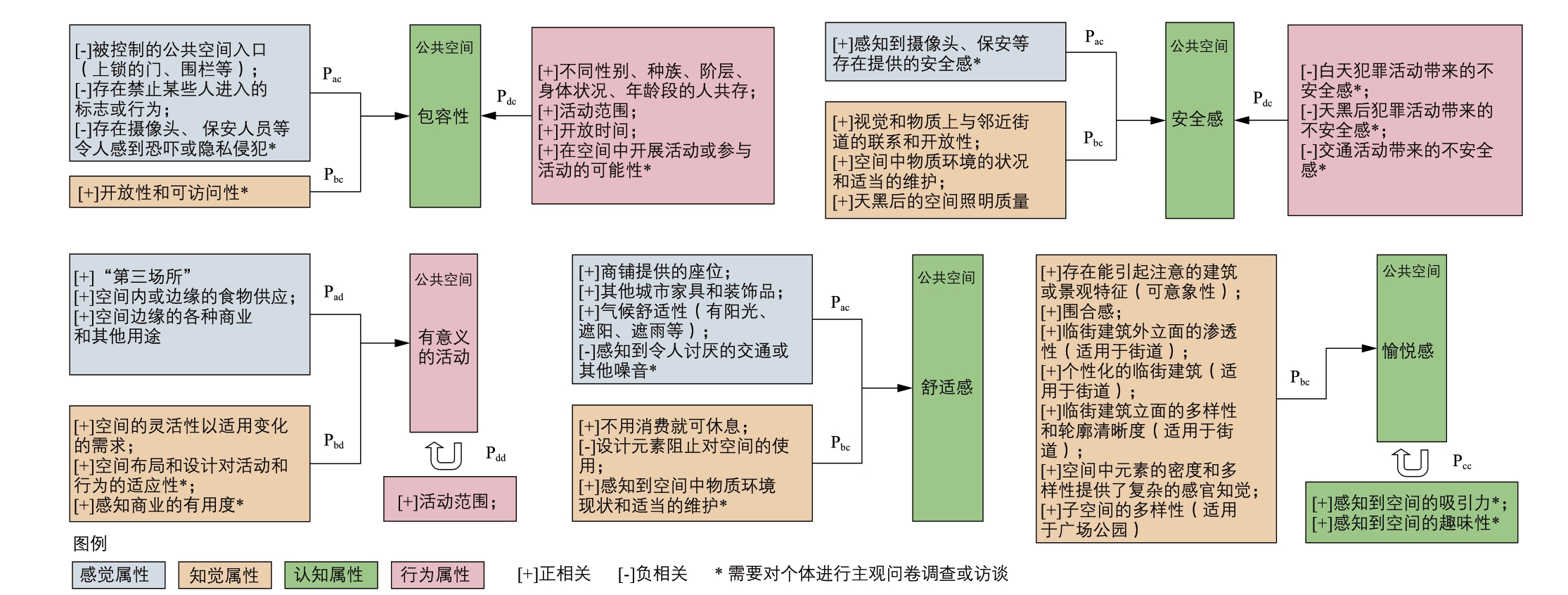

通常情况下,人对环境的感知并非仅仅来源于单一的物质环境特征,而是多层面感知之间的复杂相关。例如:梅塔认为有意义的活动需要具有感觉层面(a)的物质属性(“第三场所”[Third Places]①奥尔登堡(Oldenburg)将树立社区归属感的地方小型商铺、社区聚会场所称为“第三场所”,例如小巷、街角、老店面等。详见:OLDENBURG R.The great good place: cafes,coffee shops,bookstores,bars,hair salons,and other hangouts at the heart of a community[M].New York: Marlowe,1997.的存在、食物的供应、各种商业和其他用途),知觉层面(b)的组织属性或品质(空间灵活性、适应性和适用性)以及行为层面(d)的足够的活动范围。有意义的活动是促进包容性和愉悦感的一个重要因素,而包容性和愉悦感又能引发人的归属感和认同感。因此,这些感知属性之间形成了一个复杂的网络关系[27](图8)。

图8 公共空间多感知维度之间的关系示例

资料来源:作者根据参考文献[27]绘制

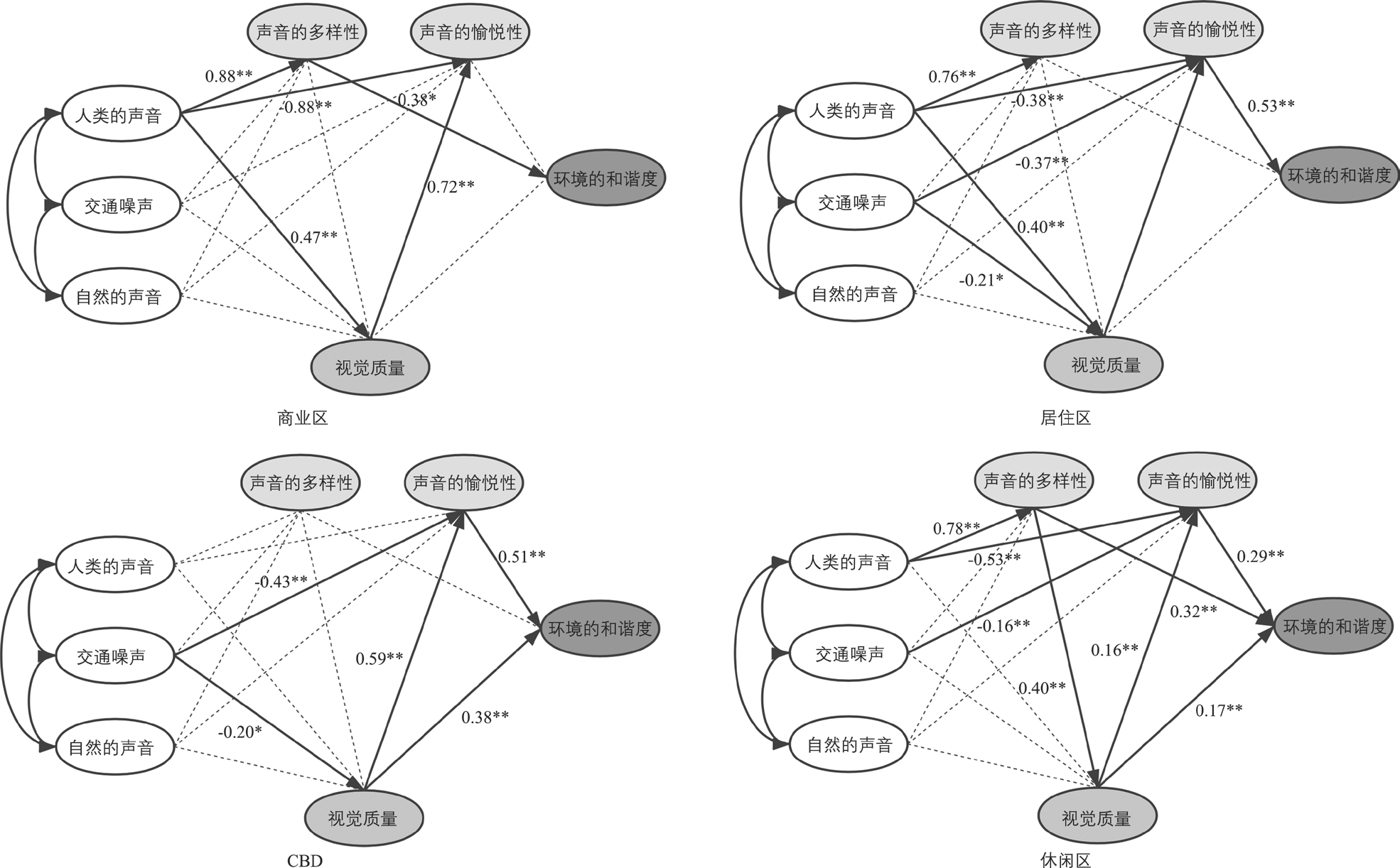

对于不同类型的空间场所,这种感知属性之间的复杂网络关系不同。洪和全(Hong & Jeon)通过问卷调查和声压级测度,在首尔商业区、住宅区、中央商务区、休闲区选择了25 个地点,分别调查声源、声景感知评价、视觉质量以及声音与视觉环境的和谐度,并利用结构方程模型分析城市不同功能区内上述声音要素的相关关系,结果显示不同城市功能区的声景感知不同[51](图9)。

图9 不同城市场所的公共空间感知结构关系示例

注:本图中的*代表置信度。*代表在0.05(95%)置信度下显著,**代表在0.01(99%)置信度下显著。

资料来源:作者根据参考文献[51]绘制

5 研究评述与展望

在城市精细化发展的大背景下,营造具有格调氛围、情感体验甚至文化意境的城市公共空间是城市设计人本转向的主要任务之一。研究表明:(1)以“人”为媒介,借助各种主观感知度量方式,利用统计学的方法寻求主观感知与客观环境之间的相关关系,并将主观体验落实到可操作的物质空间,是该类型研究的基本思路。(2)城市公共空间感知是一个广泛的研究领域,大部分研究人员都是针对该领域中的某个部分或议题搭建相对具体的研究框架,但评价指标不尽相同。笔者试图借助空间感知的心理学过程,搭建一个相对整体集成的“主—客”研究框架,统筹各维度的评价指标,为多场景、多维度的城市公共空间感知量化研究提供理论基础。

本论文架构的感知框架仅在主客体之间搭建研究路径,其中针对不同场景和感知维度的量化规律尚需大量基础性的理论和工具作支撑。目前,相关的代表性研究多肇始于西方环境心理学领域,国内相关研究虽借助信息时代后发优势产生的海量数据完成了局部超越,但总体上还是以“引介—应用”为主。由于中西方文化背景上的话语体系差异,使得国内基于西方基础直接引介的研究可能导致测度结果出现误差。对国内而言,在该领域至少存在两个方面的缺项。其一,缺乏在各个感知维度上相对统一且契合我国本土文化背景的评价量表。量表是当下主观感知测量的基础工具之一,心理学领域的量表构建一般需要“设计—验证—修正—再验证”这一严格谨慎的过程,国内用于评价空间感知的量表一般来自综述后直接引用、综述后拼接或自己构建,因此存在评价维度上的缺位和信效度上的劣势。其二,缺乏具有“中高阶”需求和中国文化特色的量化研究。人对空间的需求可大致划分为基础(安全感、舒适感)、中阶(趣味感、神秘感)、高阶(归属感、认同感),国内外的空间感知研究多聚焦于安全感、舒适感、便捷性等基础层面的感知量化研究,对趣味感、神秘感、归属感、认同感等“中高阶”的感知量化研究较少。此外,我国传统城市的人居环境营造遵循“文人+匠人”模式[52],文人在空间意境上的创造是我国城市设计的一大特色。针对以上问题,未来需要在本土基础性研究以及量化模型上持续发力,重点可从以下两个方面展开:(1)探索城市公共空间在各个感知维度的基础性评价量表和指标体系;(2)探索在我国文化体系下的公共空间情感体验和文化意境等“高阶”感知量化研究,寻找影响各类型空间、各维度感知的核心城市设计要素。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

感谢雷会霞、吴左宾、田达睿、杨彦龙、李晨、王建成的建议,以及匿名审稿人和编辑的意见。

[1] 王一,王颖.时代性与城市性——当代城市设计的理念、策略与议题[J].城市规划学刊,2019(5): 51-58.

[2] 克里斯多夫·霍舍尔.人本视角的范式转变与挑战——新时代下的空间感知、行为与设计[J].时代建筑,2017(5): 60-63.

[3] 边兰春,陈明玉.社会—空间关系视角下的城市设计转型思考[J].城市规划学刊,2018(1): 18-23.

[4] MERLEAU-PONTY M.The world of perception[M].London: Routledge,2004.

[5] HALL E.The hidden dimension[M].Anchor Books,1996.

[6] HETHERINGTON J,DANIEL T C,BROWN T C.Is motion more important than it sounds? the medium of presentation in environment perception research[J].Journal of environmental psychology,1993,13(4):283-291.

[7] RUMMUKAINEN O,RADUN J,VIRTANEN T,et al.Categorization of natural dynamic audiovisual scenes[J].PLoS one,2014,9(5): 1-14.

[8] BUNDY A C,LANE S J,MURRAY E A.Sensory integration–theory and practice[M].Philadelphia: FA Davis Company,2002.

[9] BENTLEY I,ALCOCK A,MURRAIN P,et al.Responsive environments: a manual for designers[M].London: Architectural Press,1985.

[10] SENNETT R.Flesh and stone: the body and the city in western civilization[M].New York: W.W.Norton & Company,1994.

[11] 俞孔坚,萨拉·雅各布斯,张健.设计“有感觉”的城市[J].景观设计学,2016(4): 6-9.

[12] BELL S.Landscape: pattern,perception and process[M].New York: E&FN Spon,1999.

[13] GIBSON J J.The ecological approach to visual perception[M].Hillsdale:Lawrence Erlbaum Associates,1979.

[14] DURIE B.Doors of perception[J].New scientist,2005(2484): 33-36.

[15] GIFFORD R.Environmental psychology: principles and practice[J].Environmental psychology principles & practice,1987(4): 53.

[16] 朱文一.迈向万能视角建筑学(一)[J].城市设计,2015(2): 106-112.

[17] 胡正凡.环境心理学(第三版)[M].北京: 中国建筑工业出版社,2012.

[18] 郭龙.记忆与想象:城市认知的双重维度[J].建筑学报,2016(12): 94-97.

[19] NASAR J L.Perception,cognition,and evaluation of urban places[M]//ALTMAN I,ZUBE E H.Public places and spaces.Springer US,1989.

[20] CRAIK K H.The psychology of the large scale environment[J].Environmental psychology directions & perspectives,1983.

[21] EWING R,HANDY S.Measuring the unmeasurable: urban design qualities related to walkability[J].Journal of urban design,2009,14(1): 65-84.

[22] GJERDE M.Visual aesthetic perception and judgement of urban streetscapes[C]// 18th CIB World Building Congress,2010: 12-22.

[23] KALALI P.Meaningful perception of place: the most effective dimensions and factors[J].Urban design international,2015,20(3): 222-240.

[24] 叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展,2010,18(5): 705-710.

[25] 凯文·林奇.城市意象[M].方益萍,何晓军,译.北京: 华夏出版社,2001.

[26] GEHL J,GEMZØE L.Public spaces,public life[M].Copenhagen: Danish Architectural Press,1996.

[27] MEHTA V.Evaluating public space[J].Journal of urban design,2014,19(1):53-88.

[28] GRAHN P,STIGSDOTTER U K.The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration[J].Landscape and urban planning,2010,94: 264-275.

[29] LUCAS R,ROMICE O.Assessing the multi-sensory qualities of urban space: a methodological approach and notational system for recording and designing the multi-sensory experience of urban space[J].Psyecology,2010,1(2): 263-276.

[30] ZAMANIFARD H,ALIZADEH T,BOSMAN C,et al.Measuring experiential qualities of urban public spaces: users’ perspective[J].Journal of urban design,2019,24(3): 340-364.

[31] MAUSS I B,ROBINSON M D.Measures of emotion: a review[J].Cognition and emotion,2009,23(2): 209-237.

[32] KARAKAS T,YILDIZ D.Exploring the influence of the built environment on human experience through a neuroscience approach: a systematic[J].Frontiers of architectural research,2020,9(1): 236-247.

[33] BIRENBOIM A,DIJST M,ETTEMA D,et al.The utilization of immersive virtual environments for the investigation of environmental preferences[J].Landscape and urban planning,2019,189: 129-138.

[34] JEON J Y,JO H I.Effects of audio-visual interactions on soundscape and landscape perception and their influence on satisfaction with the urban environment[J].Building and environment,2020,169: 106544.1-106544.12.

[35] 徐磊青,孟若希,黄舒晴,等.疗愈导向的街道设计:基于VR 实验的探索[J].国际城市规划,2019,34(1): 38-45.DOI: 10.22217/upi.2018.496.

[36] SUN K,DE COENSEL B,FILIPAN K,et al.Classification of soundscapes of urban public open spaces[J].Landscape and urban planning,2019,189:139-155.

[37] ZHANG F,ZHOU B,LIU L,et al.Measuring human perceptions of a large-scale urban region using machine learning[J].Landscape and urban planning,2018,180: 148-160.

[38] ROSSETTI T,LOBEL H,ROCCO V,et al.Explaining subjective perceptions of public spaces as a function of the built environment: a massive data approach[J].Landscape and urban planning,2019,181: 169-178.

[39] VERMA D,JANA A,RAMAMRITHAM K.Machine-based understanding of manually collected visual and auditory datasets for urban perception studies[J].Landscape and urban planning,2019,190: 103604.

[40] 唐婧娴,龙瀛.特大城市中心区街道空间品质的测度:以北京二三环和上海内环为例[J].规划师,2017(2): 68-73.

[41] RELPH E.Place and placelessness[M].London: Pion,1976.

[42] JACOBS A,APPLEYARD D.Toward an urban design manifesto[J].Journal of the American Planning Association,1987,53(1): 112-120.

[43] GEHL J.Life between buildings: using public space[M].Island press,2011.

[44] CARR S,STEPHEN C,FRANCIS M,et al.Public space[M].Cambridge University Press,1992.

[45] NASAR J L.The evaluative image of the city[M].The Ohio State University,1997.

[46] 姜梅,姜涛.现象学:作为城市设计方法[J].中国园林,2010(3): 65-67.

[47] REED B J.An introduction to visual impact assessment[M].WEDC,2011.

[48] SMITH T,NELISCHER M,PERKINS N.Quality of an urban community:a framework for understanding the relationship between quality and physical form[J].Landscape & urban planning,1997,39(2): 229-241.

[49] WOHLWILL J F.Environmental aesthetics: the environment as a source of affect[M]// GOLLEDGE R G.Human behavior and environment.Boston,MA: Springer,1976: 37-86.

[50] 肖晓楠,韩西丽.城中村儿童户外体力活动空间特征及其环境影响因素——以深圳市平山村为例[J].现代城市研究,2019(1): 8-14.

[51] HONG J Y,JEON J Y.Influence of urban contexts on soundscape perceptions: a structural equation modeling approach[J].Landscape and urban planning,2015,141: 78-87.

[52] 王树声.“全人”视野下的中国建筑营造意匠[J].时代建筑,2014(1):44-47.