引言

粤港澳大湾区有所谓“一个国家、两种制度、三个关税区”之称。经过改革开放40 余年的发展,国家主权以及不同地区的地方自治权、地方行政管理事权、特殊经济管理权等空间权力在这一区域内的不同空间发挥着效力,同时相互套叠、相互作用,形成了十分复杂的空间政治经济景观。这种格局演变最早由撤县设市和设立经济特区为代表的行政区划调整引发[1]。而后,国家逐步介入多轮区域规划的组织和编制[2],历经“珠三角”“珠三角+港澳”“大珠三角”“泛珠三角”等不同空间尺度的规划和政策,2019 年,中共中央、国务院公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》,“粤港澳大湾区”自此成为协调该城市群事务的平台。但是由于以往各阶段采取了不同的区域发展政策和行动,使得该区域内产生了相异的空间尺度界定方式,诸如经济特区、新区、特别合作区、自贸区等具体的空间政策和操作行动也在不同的空间尺度上展开。尺度关系成为粤港澳大湾区城市群空间治理的一个关键变量。

在新一轮区域政策的高强度介入下,粤港澳大湾区的各项空间政策正在为要素的高效便捷流动作准备和支撑①中央要求,“要推动(粤港澳)三地经济运行的规则衔接、机制对接……促进人员、货物等各类要素高效便捷流动,提升市场一体化水平”。引自习近平总书记《在深圳经济特区建立四十周年庆祝大会上的讲话》。。面向城市群空间治理现代化的目标,科学的城市群空间政策制定和行动实施须以科学的空间测度为依据。但过去40 年间,在多轮行政区划调整、空间战略投放等“尺度重组”进程的作用下,粤港澳大湾区在破除各类政策壁垒与要素流动阻碍之前,仍然面临行政尺度与空间尺度关系高度不均一和缺乏客观的空间测度途径两大难点。日益进步和完善的空间信息化手段使不同空间尺度单元的数字化信息收集成为可能,为客观测度任一空间尺度上的空间规划和政策的作用提供了可行途径。

本文将从行政尺度与空间尺度关系偏差造成的空间测度分析和空间治理问题解析入手,通过回顾粤港澳大湾区的空间治理进程,尝试剖析上述两大难点;并基于对粤港澳大湾区城市群中政府和市场主体共同建立基本空间测度准则的需求判断,提出一种协调行政尺度与空间尺度的空间治理单元体系,为下一阶段粤港澳大湾区城市群开展数字化空间治理、探索智慧城市群标准提供支撑。

1 尺度因素对城市群空间分析和治理的影响机制

1.1 通过多种类型尺度重组开展城市群空间治理

20 余年来,人文地理和城乡发展研究领域不断进行理论探索,将“尺度”这一关键词带入城市群的治理和规划实践场景中[3]。“尺度”代表了制度和空间政策的“容器”以及空间治理的层级。一方面,城市群是空间治理的特定尺度,国家通过颁布国家级城市群空间政策、实施行政等级或官员级别调整以及划定特殊政策区等空间手段,建构特定的城市群尺度空间,用以贯彻落实国家战略或协调地方发展[4]。另一方面,城市群由若干城市和地方社区组成,其内部的城市同样具有通过构建新的尺度空间来解决原有尺度框架下无法解决的问题的动机[5]。上述尺度建构的过程被称为“尺度重组”[6]。国内学者认为,改革开放以来粤港澳大湾区的空间政策进程是权力下放与区域重构景象交织的尺度重组过程[7]。大湾区的尺度重组通过空间政策的尺度移动,灵活提高了区域竞争力,以应对不确定的形势[8],是一种多尺度的跨界治理过程[9-10]。

1.2 地方单元的行政尺度与空间尺度关系偏差引发的空间分析和治理难点

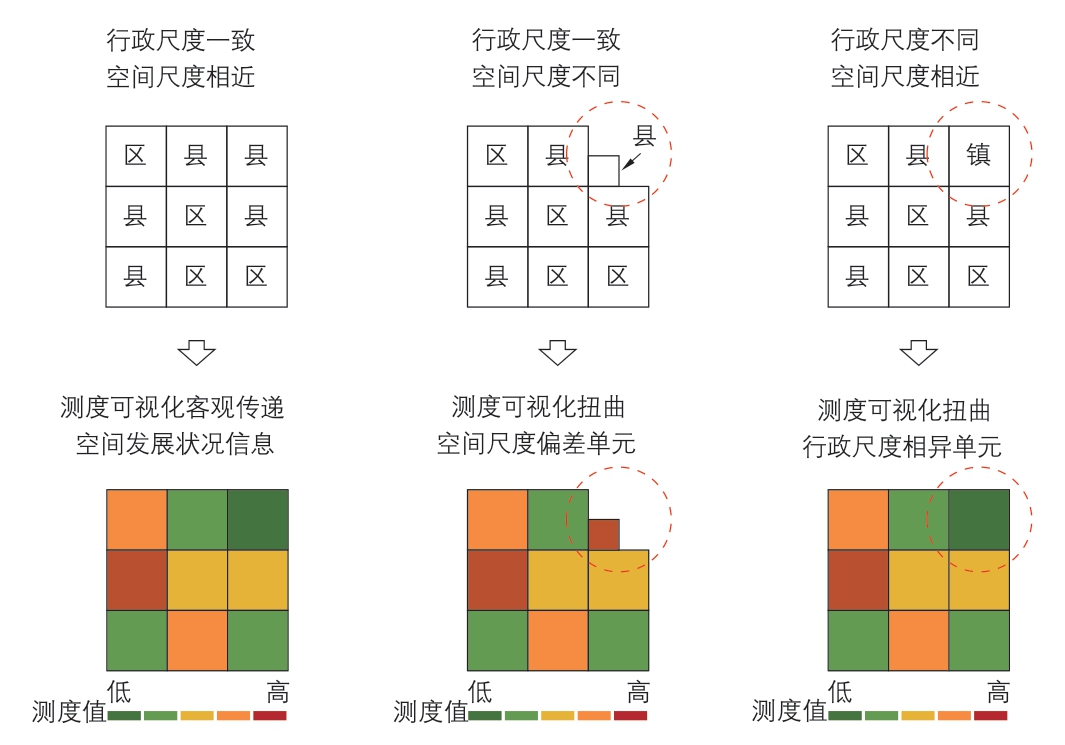

普遍意义上,同等行政尺度(即某一地方空间单元对应的行政级别)的地方单元拥有相近的行政能力和行政资源,管辖着一定数量级的人口和经济活动。一般而言,一定的管治能力之下对应地方空间单元的地域面积越小,地方单元管辖的人口、经济活动越密集。对空间的客观认知依赖于合理尺度之上的测度及其可视化,这需要在特定行政尺度上收集统计数据、确定获取标准,并构建行政尺度与空间尺度相对一致的区域空间治理单元体系,通过相对简单的单元统计数据和发展指标可视化结果,帮助主政者或研究者客观了解、判断区域空间发展状况,进而针对性地制定较为合理的治理方案。然而,现实中往往不存在地方治理单元行政尺度一致、空间尺度相近的理想治理条件,而且短时间内进行的大规模、为提升局部地区发展资源的尺度重组空间干预举措,往往致使地方单元行政尺度与空间尺度的对应关系出现偏差,为协调、统筹的区域治理带来技术挑战。例如:(1)部分地方单元通过撤县建市、设立“行政高配”的特殊政策区等方式提升行政级别,导致局部行政尺度超出其所对应的空间尺度;(2)部分地方单元经济与人口快速增长,使得原有行政资源难以驾驭,因此通过在原单元基础上分设两个或多个同级别单元的方式,缩小同一行政尺度所对应的空间尺度;(3)部分同级别地方单元开展行政兼并,使得空间尺度超出所对应的行政尺度,等等。若对城市群中行政尺度与空间尺度有失协调的内部单元进行数据统计和发展指标可视化呈现,城市群的整体分析结果将与现实出现偏差,影响了对相关地区空间发展态势的客观判断(图1)。

图1 行政尺度与空间尺度理想关系(左)与偏差情形的对比(中、右)

1.3 作为研究协调行政尺度与空间尺度实证样本的粤港澳大湾区

改革开放以后,长三角、珠三角等经济活跃的城市群地区成为国家倾斜对外开放政策、开展经济体制改革、释放发展活力的主要试验区。其中,长三角内部的尺度重组主要涉及上海设立浦东新区、苏锡常等地市内部撤县建县级市以及更为普遍的乡镇合并进程,行政尺度的调整影响较为有限,地方单元空间尺度的变化相对均衡。相比之下,珠三角地区经历了在县级单元基础上设立副省级的深圳市(经济特区)以及珠海、东莞、中山等撤县建地级市的行政尺度剧变,并在相对狭小的地域范围内形成了差异较大的空间尺度。这些尺度特征与香港特别行政区、澳门特别行政区回归后香港的“地市级空间尺度、省级行政尺度”以及澳门的“区级空间尺度、省级行政尺度”效应叠加,使得粤港澳大湾区范围内呈现出显著的行政尺度与空间尺度关系偏差现象,为城市群发展带来了内部不协调因素。以粤港澳大湾区为对象研究消除行政尺度与空间尺度偏差、提升城市群空间治理效能的技术路径,更具有现实意义。

2 尺度重组视角下粤港澳大湾区城市群空间治理历程

2.1 改革开放初期以分权化推动尺度下移

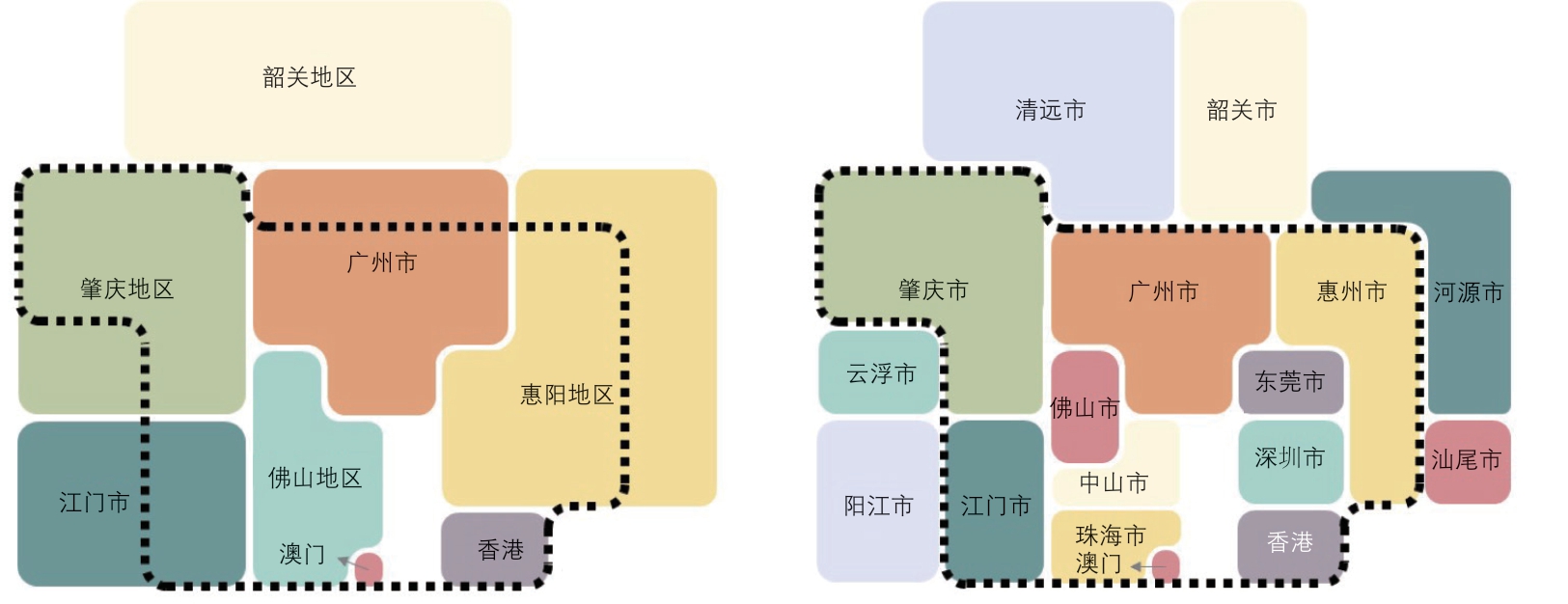

改革开放初期,国家自上而下推动经济分权化改革,通过撤地设市、撤县设市、设立较大的市、计划单列市等方式,提升地方行政事权,促进经济社会发展活力。在此背景下,我国东部沿海地区省份因此经历了较大规模的行政区划调整。珠三角地区的行政区划调整主要以配合深圳、珠海经济特区以及珠江三角洲经济开发区的建立为主。1979 年3 月,中央和广东省将原惠阳行署下辖的宝安县改为深圳市,改后受广东省和惠阳地区双重领导,同时将原珠海县改为珠海市①参见《深圳、珠海两市加强建设》,《人民日报》1979 年3 月21 日第4 版。。同年11 月,广东省将深圳市改为省辖地级市。1983 年,中山撤县设市(县级)。1985 年,东莞在原有县级行政区的基础上改革,成为不设区的市②参见《中山市志(1979—2005)》(由中山市志编纂委员会编写,2012 年广东人民出版社出版)第一篇第一章第一节“建置沿革”;《东莞市志(1979—2000)》(由东莞市地方志编纂委员会编写,2013 年由广东人民出版社出版)第一编第一章第二节“建置”。。1988 年10 月,国务院同意深圳在国家计划中实行单列③《国务院关于深圳市在国家计划中实行单列的批复》(国函〔1988〕121 号)。。1994 年2 月,中央将包括深圳、广州在内的16 个城市的行政级别定为副省级④《中编委关于重庆、广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、青岛、深圳、厦门、宁波共16 市行政级别为副省级的通知》(中编〔1994〕1 号)。,由此基本奠定了今日珠三角的市级行政格局(图2)。

图2 改革开放前(左)和现今(右)珠三角地区行政区划示意图

注:图中虚线框内为今粤港澳大湾区的范围。

而在城市内部,行政区格局也呈现不断分化的格局。以深圳为例,1980 年在面积为1 997 km2 的市域内划出了327 km2 范围建立经济特区。1992 年11 月,原特区外宝安县撤县,设龙岗、宝安两区⑤参见《关于广东省撤销宝安县,设立深圳市宝安区、龙岗区的批复》(民行批〔1992〕140 号)。。此后在两区基础上,深圳长期以先分功能区、待时机成熟后再设区的形式进行内部分权[11],通过“新城—功能区/新区—行政区”路径,先后析出光明、龙华、大鹏、坪山等区级单元。其中,功能区的管理体制介于行政区与工业区之间[12]。长期的“尺度下移”持续塑造了经济活跃的珠三角,推动了工业化、城镇化的快速发展,也使得行政空间格局相对呈现破碎状。

2.2 通过省、部层面编制珠三角区域协调规划带动有限尺度上移

碎片化的空间和多样化的行政体制虽有利于经济活力,但不利于区域协调发展,尤其当行政区划调整成本越来越高时,这种刚性空间治理手段便无法适应区域发展的切实需要[13]。1989 年、1994 年,广东省先后编制《珠江三角洲城镇体系规划(1991—2010)》《珠江三角洲经济区城市群规划》。此后,在港澳回归以及《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA协议)实施的背景下,国家需要在珠三角地区设立空间合作平台,彼时学术界对于“大珠三角”“深港都市圈”等概念的呼声日益活跃。2004 年、2008 年,广东省与住房和城乡建设部、国家发改委分别合作编制《珠江三角洲城镇群协调发展规划(2004—2020)》和《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》,在城乡规划、发展规划体系下进行区域规划统筹。而后,广东省陆续编制《珠江三角洲城乡规划一体化规划(2009—2020)》等“五个一体化规划”与《珠江三角洲全域空间规划》,配合改革发展规划纲要的实施。区域规划的滚动编制体现了尺度上移的空间治理思路,但由于这些规划缺乏有效的实施主体或实施机制,实际的统筹协调效果较为有限。尺度上移的思路还体现在广东省通过设立深汕特别合作区等产业转移平台,促进珠三角核心地区与粤东西北相对落后地区间的产业合作与协调发展。这一行动促进了广东省、珠三角、珠三角经济发达地区和粤东西北经济相对落后地区等四个不同尺度的空间交互生产[14]。

2.3 通过加设尺度层级协调空间尺度断层问题

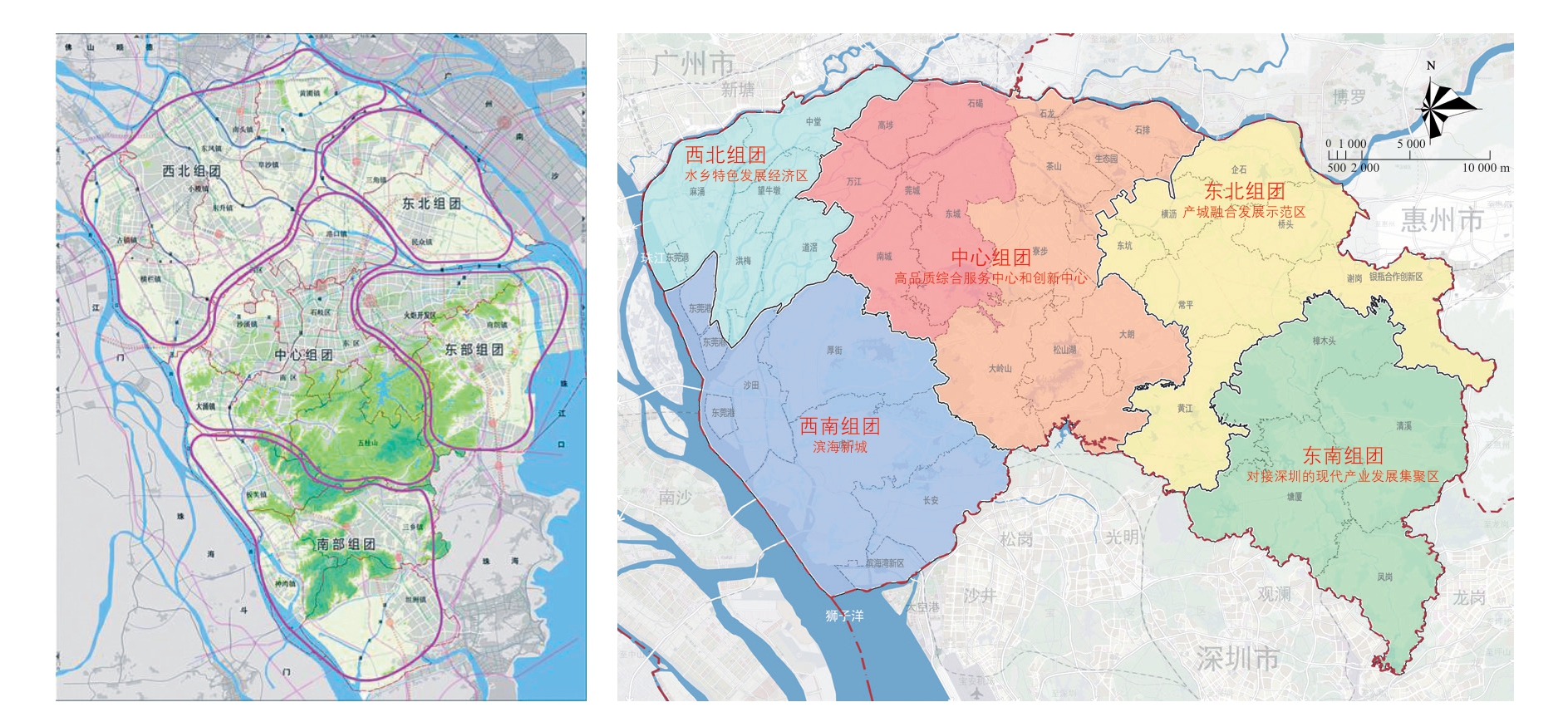

随着区域内不同地区空间发展态势不断变化,不同城市在辖域内部也进行了局部尺度重组,以满足特定的空间治理需求。深圳等发达城市通过市级权力下放,加强了区级和基层资源的配置能力,并以“强区放权”等形式实现了制度化[15]。在东莞、中山等不设区市,长期以来的镇街“诸侯经济”面临资源分散、竞争力不强等问题,产生了合并镇街或通过构建组团、空间分区的形式提升资源整合能力的需求[16,19]。2017 年,中山市委市政府发布《关于实施组团式发展战略的意见》,将全市镇街组为五个组团,分别成立管理委员会予以协调。东莞市2016—2030 年总体规划中,在乡镇与市之间加设了“组团”层次;并计划在新一轮的国土空间总体规划编制中,加设“片区”层次协调规划编制①详见http://www.dg.gov.cn/jjdz/xwfb/content/post_345071.html。。由此,形成并丰富了这一地区的空间尺度层级(图3)。此外,香港、澳门也在融入内地发展的各类事务运作中,产生了与中央、广东省、深圳市和珠海市等跨行政尺度合作发展与协调发展的需求,深港、珠澳合作的前海、横琴等跨境合作区成为空间治理的重要抓手[20]。各类增加尺度层级的方式,进一步促使这一地区形成了多尺度的区域空间单元体系和多元化的空间治理机制[21]。

图3 中山(左)和东莞(右)组团划分方案

资料来源:http://www.zs.gov.cn/zrzyj/ghjh/content/post_1549305.html 和《东莞市城市总体规划(2016—2030 年)》

2.4 作为“新国家空间”的粤港澳大湾区

2013 年后,中央先后提出京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈四大以城市群为尺度的重大国家发展战略。珠三角和港澳地区进一步上升为“新国家空间”[22]。2019 年,广东省发改委提出构建广州、深圳两大都市圈,作为城市群下级的子空间。其中,广州都市圈空间范围包括广州、佛山全域,肇庆端州区、鼎湖区、高要区、高新区、四会市,清远清城区、清新区、佛冈县;都市圈政策涵盖清远英德市和云浮、韶关都市区部分。深圳都市圈空间范围包括深圳、东莞、惠州全域和深汕特别合作区,政策涵盖河源都市区和汕尾都市区、海丰县、陆丰市,空间范围均超出了大湾区的政策定义边界②广州、深圳都市圈政策空间范围表述参见《广东省新型城镇化规划(2021—2035 年)》。。

诚然,对于一些在较下层尺度难以解决的问题,粤港澳大湾区提供了一种处理这些问题的顶层平台[23],但从40年的历史维度看,粤港澳大湾区可视为珠三角和港澳地区区域空间发展的新阶段,表现出城市群区域发展正进一步走向“尺度上移”,并为城市群内部协调打开了更大的空间。这一趋向更进一步表明,粤港澳大湾区的空间治理具有跨尺度特征——出于不同的内外部发展形势和战略动机,国家和地方在中央、省港澳、各市及以下地方社区等尺度中选择适宜的作用层次,调节城市群发展[24]。然而,现阶段大湾区的空间治理仍然带有强烈的自上而下色彩,与这一地区经济社会发展市场化动力机制特征之间有着较大的弥合空间。

3 大规模尺度重组对粤港澳大湾区城市群空间治理提出的挑战

3.1 地方单元行政尺度与空间尺度关系偏差造成空间认知偏差

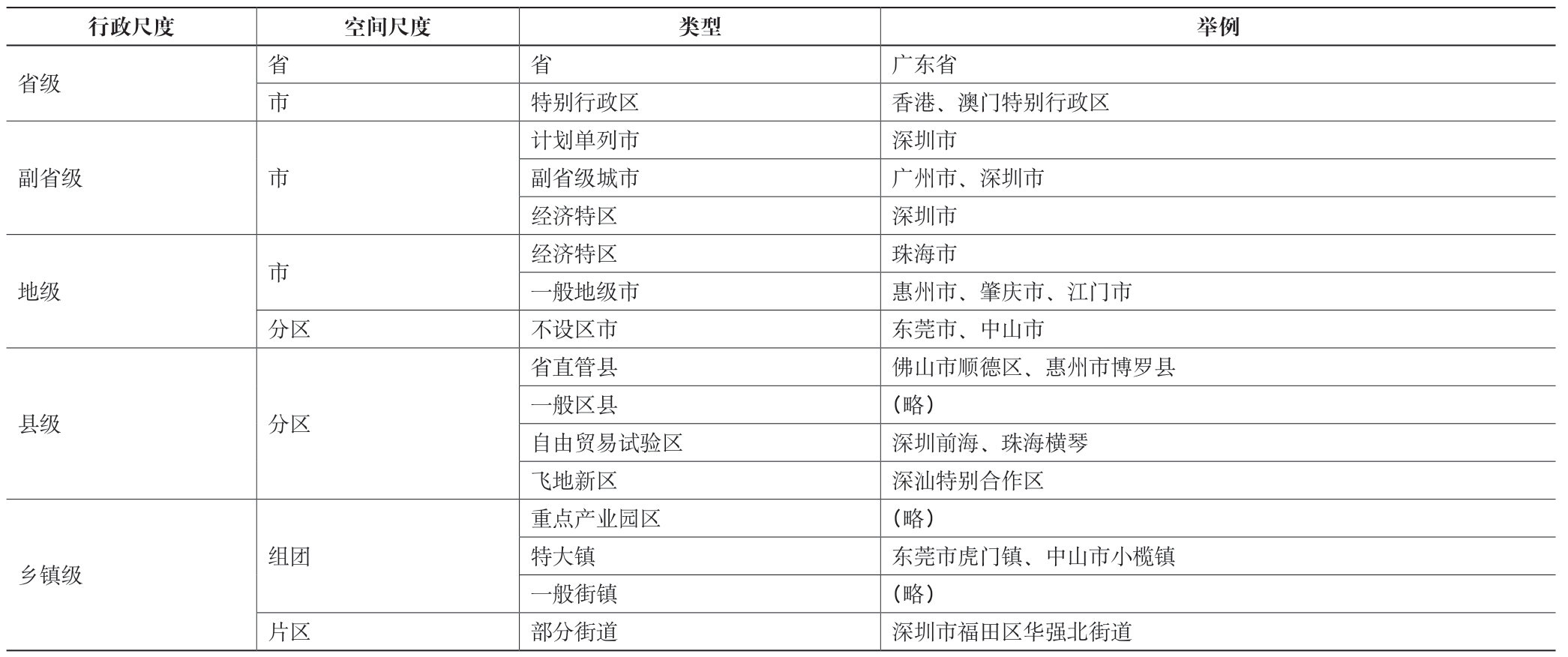

粤港澳大湾区包含除直辖市、民族自治区、自治州(县、乡)之外的各类地方行政区,各类行政区被压缩在相对高密度的城市群中,使得粤港澳大湾区成为多重制度空间。但是经过40 年标准不一的行政事权调整与行政区划分合后,现今粤港澳大湾区呈现出行政尺度与空间尺度关系失调的状态(表1)。享有“省级”行政尺度的香港、澳门特别行政区仅具有城市甚至市辖区空间尺度,而与一般县区空间尺度相近的地级市东莞、中山,未下辖区县级的行政分区。在现有体制机制下,这种状态给区域协调带来一系列障碍,增加了城市群空间治理的复杂性。例如:作为省级行政区的广东省和香港特别行政区可以开展平等协商,但从空间尺度上来说,粤、港之间最需要协商的主体是城市尺度的深圳和香港,实际上,深、港两城之间并不具有完全平等的沟通机制,重大事务仍需要通过广东省甚至中央协调。再如:深圳光明、龙华等毗邻东莞的区级行政区,在空间尺度上与东莞的镇街相近,并且两市间也存在极大的跨市事务协调需求,但深圳市辖区无论与东莞市本级还是镇街,都不具对等的行政层级。

表1 不同尺度下的粤港澳大湾区行政区类型

行政尺度与空间尺度的关系偏差容易干扰研究者和政策制定者对大湾区空间发展状况的客观认知,表现为对以特定行政尺度绘制的大湾区空间发展状况可视化结果的认知错觉和判断偏差,进而对空间政策的制定和评估工作带来负面影响。例如:若直接以大湾区乡镇街道行政区为单元,通过计算单元内建设用地的人口密度,容易得出广州中心城区人口密度为大湾区范围内最高的直观结论。但事实上,由于广州中心城区的街道单元面积远远小于深圳、东莞,导致在大湾区各类以乡镇街道为单元的人口、经济、公共服务分布图中,往往呈现出广州中心城区密度极高的特征,而深圳、东莞中心城区的高密度特征难以在上述分析图中反映出来。再如:若按区县单元绘制大湾区人均地区产值分布图,东莞、中山因缺乏区县级行政尺度将难以得到客观表征,分析结果将缺乏空间连续性,不利于准确判断域内经济发展状况。

3.2 协调尺度、优化认知需要建立客观的空间测度单元体系

一般而言,促进城市群空间发展信息客观衔接与统筹研究的思路主要有二:一是统一或对接城市群内部不同城市之间的现有物质要素数据信息采集与使用标准,从而为各类要素提供统一的监管与服务标准①如市域边界两侧轨道交通、车行方向、交通信号、跨界道路桥梁口岸建设、大气水质监测等标准。;二是寻求建立测度空间发展客观事实的标准,为各类支撑区域发展决策的数据、信息建立统一的评判和比较框架。如果说改革开放初期,珠三角在港澳资本和内地土地、劳动力要素的嫁接中起步,那么当前粤港澳大湾区的发展命题则转换为珠三角的生产、创新要素如何与港澳制度特色进一步深度嫁接,其中既包括破除制度壁垒对人才、资金、信息等创新要素流动的阻碍,也包括对公共产品外部性的妥善治理,以实现科技创新产业集群与城市群协同发展、区域基础设施共建共享、陆海生态环境共治共保、跨界地区与合作平台协调治理等目标。在复杂的空间治理格局下,数字化手段提供了一种以客观信息辅助决策的技术途径,且伴随区域合作事务的智慧化萌芽,在区域政策发挥作用的空间尺度上开展客观测度已经具备一定条件[25]。在此基础上,粤港澳大湾区城市群的各级各类主体若能建立若干共同遵循的基本准则,将为大湾区城市群协同治理提供空间。值得注意的是,无论是通过传统统计数据还是借助多源大数据,空间测度必须建立在合理的空间单元基础之上,以消弭地方单元的行政尺度与空间尺度的关系偏差问题。

4 协调行政尺度与空间尺度的空间治理单元体系建构的经验与应用

4.1 欧盟的标准地域统计单元及空间政策

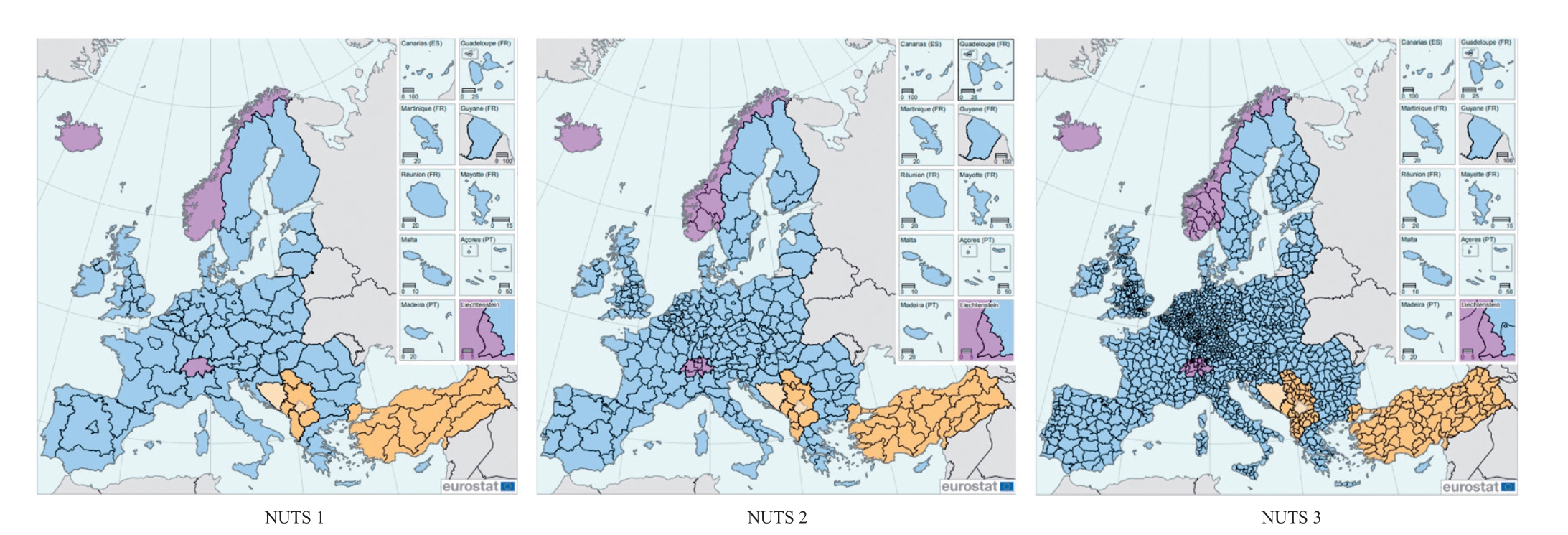

欧盟是一个囊括了多个具有不同制度特征主体的主权国家的联合体。在“一国一票”的联邦体系下,欧洲各成员国无论面积大小都具有平等的政治权力,平等参与区域政策的制定和实施。但是欧盟各成员国与次级行政区在面积、人口、经济等要素规模等方面的巨大差异,使得欧盟同样面临行政尺度与空间尺度不对应的空间治理难点。为此,1998 年欧盟开始建立“标准地域统计单元”(NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics)系统。NUTS 系统共分三级,以人口规模作为各级标准地域统计单元的划定依据。其中,NUTS 1 级单元人口规模为300 万~700 万,NUTS 2 级单元为80 万~300 万,NUTS 3 级单元为15 万~80 万。以此为阈值基准,结合其他辅助标准,并参考各成员国现有的州/省、市/县以及乡/镇/社区单元行政边界,对各成员国地方行政边界进行拆分或组合,即形成覆盖欧盟全域的单元系统[26-27](图4)。

图4 欧盟标准地域统计单元(NUTS)系统的三级空间单元划分

资料来源:欧洲统计局(EUROSTAT)

2003 年,NUTS 系统成为欧盟的法定标准,直接用于支撑欧盟几乎所有空间政策的制定与评估工作。例如NUTS 作为欧盟空间规划观察网络(ESPON: European Spatial Planning Observation Network)的数据收集与可视化边界,通过收集、汇编不同领土级别的欧盟统计数据并加以可视化,用于客观评价欧盟空间发展状况,识别优势地区、落后地区、衰败地区、不平衡地区等特征空间。NUTS 系统也作为欧洲区域发展基金(ERDF: European Regional Development Fund)、欧洲社会基金(ESF: European Social Fund)、凝聚基金(CF: Cohesion Fund)等结构基金的审查、发放依据,以及欧盟城市审计(Urban Audit)工作的评价依据,用于客观评估政策实施后绩效,对欧盟巨型地区的空间协调发展政策的制定和实施具有重要作用。一些常年依靠欧盟转移支付体系维持公共资源的东欧国家甚至不惜申请调整本国的NUTS 统计边界,来调整转移支付的受惠地区和受惠资金规模。

4.2 美国经济分析局的经济区及政策应用

传统上,美国经济社会统计以州和县为单元。虽然县级单元的行政尺度与空间尺度相对匹配,但是不同州之间的面积、人口、经济规模相差极大,导致州级指标难以指征美国国土层面的经济发展分布状况。为此,美国经济分析局(BEA:Bureau of Economic Analysis)定义了“经济区”,并研究了实现这一分类的技术程序。

美国经济分析局以全美3 141 个县为基础单元,通过收集通勤数据,并与美国大都市区统计区(MSA: Metropolitan Statistical Area)和联合统计区(CSA: Combined Statistical Area)现状比较后,提取出位于大都市通勤区范围以内的县,再将其余县根据通勤联系程度与大都市区进行融合,最终获得179 个经济区。每个经济区都包含一个或多个大都市区,或承担经济活动中心的类似区域,以及与这些节点在经济上紧密关联的周边县。以经济区为边界,美国经济分析局持续收集有关各行业收入、就业、个人总收入、人口和人均收入等经济区数据,用于分析本地经济活动、本地行业间经济关系以及地区间人口流动。此外,经济区还是用作本地经济预测的主要单元[28-29]。

4.3 我国国内相关探索与启发

借鉴欧盟、美国在消除行政尺度与空间尺度关系偏差、提升空间测度和空间治理科学性方面的已有经验,国内研究机构曾尝试在区域规划研究中引入标准地域单元划分工作。例如清华大学对京津冀地区空间治理准则的研究、中国土地勘测规划院对湖南省国土规划的研究等[30-33]。总体来看,相关研究都尝试将标准地域单元嵌入中国省区、地市、区县、乡镇街道四级地方行政体系中,但因研究对象的行政尺度与空间尺度矛盾并不突出,使得这种思想落地实践的典型性稍有不足。由于粤港澳大湾区的行政尺度与空间尺度关系偏差问题更加显著,建立测度空间发展客观事实的标准空间治理单元体系以支撑大湾区城市群的协同发展更具必要性。

5 粤港澳大湾区城市群标准空间治理单元体系建构

5.1 基本原则

空间治理标准单元是指被标准化并被编码的、范围相对固定的、作为区域政策与规划制定基础的多级区域单元。粤港澳大湾区城市群制定标准空间治理单元划分指引的目的在于优化现有各级各类型行政区单元体系下的有偏空间统计现状,促进建立基于空间发展客观事实的区域空间测度体系,实现各级空间单元间的统一可比,统一对单元空间属性的科学评价和客观认识,规范各项规划和政策中的空间分区依据,提升大湾区城市群空间政策的协调性,进而提高量化空间分析对各类规划、政策的支撑能力,提升粤港澳大湾区协同治理的数字化水平。参考欧盟、美国以及我国国内部分研究机构先期探索的经验,大湾区城市群标准空间治理单元可根据常住人口规模分级,单元划分贯彻“保持基层行政单元完整、维持对地方空间合理分区的经验认识、确保同级单元空间尺度尽可能均一”,以及“各级单元对应嵌套、任一下级单元只能从属于唯一上级单元”的原则。为了加强城市群空间单元体系对都市圈等其他相关区域政策的支持力度,除粤港澳大湾区9 市和2 个特别行政区空间范围外,单元体系还可覆盖汕尾市城区、汕尾市海丰县、河源市源城区、清远市清城区、云浮市云城区等位于广州、深圳都市圈空间政策范围内且紧邻粤港澳大湾区空间范围边界的地区。

5.2 划分三级单元

粤港澳大湾区城市群空间治理标准单元可分为三个层级:I 级单元对应城市空间尺度,II 级单元对应县级行政尺度/分区空间尺度,Ⅲ级单元对应乡镇街道行政尺度/组团空间尺度。其中:

(1)广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市、香港特别行政区、澳门特别行政区所辖行政区范围记为I 级单元。

(2)大湾区内地9 市中现有不设区市(东莞市、中山市)和其余城市所有市辖区县按2010 年“六普”常住人口规模大小排列后,将位于常住人口箱型统计图上边缘以下(不含上边缘值)的区县保留作为II 级单元。位于箱型统计图上边缘以上(含上边缘值)的区县,参照本级单元对应行政区发展规划、国土空间规划和其他空间政策所制定的空间分区、功能分区方式进行拆分,形成II 级单元。香港特别行政区按港岛、九龙、新界划分II 级单元。作为I 级单元的澳门特别行政区全域全部划为II 级单元。按此划分方式得到的各II 级单元常住人口规模区间上限为200 万人。

(3)大湾区内地9 市中现有乡镇街道按2010 年“六普”常住人口规模大小排列后,将位于箱型统计图下四分位距值以上(含下四分位距值)的乡镇街道保留作为Ⅲ级单元。位于箱型统计图下四分位距值以下(不含下四分位距值)的乡镇街道中,两个以上相邻且位于城市发展新区、农林生态功能区以外的,参照上级行政区发展规划、国土空间规划和其他空间政策所等制定的空间分区、功能分区方式进行合并,形成Ⅲ级单元。两个以上相邻且位于城市发展新区、农林生态功能区之内的,保留作为Ⅲ级单元。孤立不相邻的,保留作为Ⅲ级单元。位于海岛地区的,保留作为Ⅲ级单元。香港特别行政区按行政分区划分Ⅲ级单元,澳门特别行政区按堂区划分Ⅲ级单元。按此划分方式得到的各Ⅲ级单元常住人口规模区间下限为1 万人。

5.3 应用场景

以上工作有助于粤港澳大湾区城市群从自上而下统筹与自下而上协同相结合的角度,建立能够适应多尺度空间主体的复杂性且符合空间发展基本事实的数字化空间治理支持平台。通过经由标准化的基本空间单元处理或汇总后的数据可视化结果,中央政府、广东省政府可利用其制定、优化区域政策,科学安排重大项目,市级以下政府可以客观判断自身状况与问题、监控发展绩效,其他市场和社会主体也可借由客观的空间测度获得有效信息①根据本文研究成果制定的团体标准《粤港澳大湾区城市群空间治理标准单元划分指引》(T/GDC 97-2021)已经广东省产品认证服务协会发布,自2021 年6 月1 日起实施。。该单元体系可服务于数据颗粒度达到II 级或Ⅲ级单元尺度,且覆盖粤、港、澳三地的各类普查数据、统计数据、特殊监测数据或大数据。例如:若将2010 年“六普”常住人口和港、澳人口统计以及2019年地区生产总值数据分别导入Ⅲ级、II 级单元,根据Ⅲ级、II级单元构建方法,分别对部分通过乡镇街道合并途径形成Ⅲ级、II 级单元的乡镇街道“六普”常住人口数据及地区生产总值数据进行加和,将处理后的数据与单元编码进行一对一地理关联,获得经标准化处理后的粤港澳大湾区城市群Ⅲ级、II 级单元常住人口密度分布图以及II 级单元地区生产总值分布图。与原有的按区县、乡镇街道边界绘制的分布图比对,经标准化处理后的数据可视化分布图可以基本消除因行政尺度与空间尺度关系偏差而造成的空间认知干扰。但是,由于广东省与港、澳之间在普查、统计数据的时点、颗粒度方面仍然存在差异,以及三地在产业、人口、交通、环境等大数据的采集监测体制和管理使用制度方面有着质的不同,当前能够在该单元体系中汇总、呈现的数据类型还比较有限。这一标准的应用范围有待在粤港澳大湾区跨境数据的持续融合进程中进一步扩展。

6 结论与讨论

本文以粤港澳大湾区为例,提供了一种消除城市群内部地方管理单元的行政尺度和空间尺度关系偏差、提升城市群空间发展研究与空间政策制定科学性的理论和技术途径。多尺度的标准空间治理单元体系能够确保城市群在持续经历行政权力调整与行政区划分合后,仍能保证空间测度的客观性和连贯性,可以起到对城市群地区空间发展研究与空间规划政策制定的长期科学支撑作用。

本文工作使研究者认识到,除了现实物质空间,空间研究、规划研究的内业工作界面是“尺度”概念在城市群发展与运行中发挥作用的重要媒介之一。看待、分析区域空间的手段和方式,影响政策制定者、规划编制者对城市群的专业认知,进而影响到空间规划和政策制定。在进行各类规划、政策研究内业工作时,应积极探讨有利于科学认知、合理干预城市群发展的理论和技术途径,进而达成更客观、合理的空间发展状况呈现方式。

本研究还表明,科学、合理的行政区划调整对城市群协同发展仍然具有积极意义。国家“十四五”规划已经把“破除资源流动障碍,优化行政区划设置”列为提升城市群高质量发展水平的一项重要策略。从本文的结论和建议看,除了以优化城市群经济社会发展体制机制、提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力为目标开展行政区划调整,有必要认识到行政区划调整对消除城市群内部地方单元行政尺度与空间尺度关系偏差状况的重要实际作用,促进城市群空间治理体系和治理能力的提升。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 刘君德.论中国大陆大都市区行政组织与管理模式创新——兼论珠江三角洲的政区改革[J].经济地理,2001(2): 201-207,212.

[2] 赖寿华,闫永涛,刘冠男,等.珠三角区域规划回顾、评价及反思[J].城市规划学刊,2015(4): 12-19.

[3] 刘云刚,王丰龙.尺度的人文地理内涵与尺度政治——基于1980 年代以来英语圈人文地理学的尺度研究[J].人文地理,2011(3): 1-6.

[4] BRENNER N.Globalisation as reterritorialisation: the re-scaling of urban governance in the European Union[J].Urban studies,1999,36(3): 431-451.

[5] BRENNER N.New urban spaces: urban theory and the scale question[M].Oxford: Oxford University Press,2019.

[6] BRENNER N.New state spaces: urban governance and the rescaling of statehood[M].Oxford: Oxford University Press,2004.

[7] 徐江,叶嘉安.珠江三角洲城市群规划中的空间重构与区域治理研究[J].城市与区域规划研究,2009(3): 67-83.

[8] 魏成,沈静,范建红.尺度重组——全球化时代的国家角色转化与区域空间生产策略[J].城市规划,2011(6): 28-35.

[9] YANG C.Multilevel governance in the cross-boundary region of Hong Kong-Pearl River Delta,China[J].Environment and planning a,2005,37(12): 2147-2168.

[10] 冯邦彦,尹来盛.城市群区域治理结构的动态演变——以珠江三角洲为例[J].城市问题,2011(7): 11-15.

[11] 王吉勇.分权下的多规合一——深圳新区发展历程与规划思考[J].城市发展研究,2013,20(1): 23-29,48.

[12] 石超艺.大都市区行政区划管理体制扁平化改革探析——基于深圳的实践[J].华东理工大学学报(社会科学版),2011,26(3): 70-78.

[13] 魏立华,阎小培.快速城市化中城市规划和行政区划的关系研究——以珠江三角洲为例[J].城市规划,2004(2): 48-51,76.

[14] 马学广,李鲁奇.尺度政治中的空间重叠及其制度形态塑造研究——以深汕特别合作区为例[J].人文地理,2017,32(5): 56-62.

[15] 艾琳,王刚.大城市的政府职权配置与现代政府型构——基于深圳“强区放权”的论析[J].国家行政学院学报,2017(4): 134-138,149.

[16] 王登嵘,邓荣全,陈文胜.城镇空间整合导向下的东莞行政区划管理体制创新研究[J].规划师,2006(9): 65-68.

[17] 王雷,吴志强.试论城镇组团式规划的区域协调模式的选择——以中山市东部组团发展规划为例[J].城市规划,2006(6): 15-21.

[18] 谢涤湘,谭俊杰,楚晗.粤港澳大湾区城市群行政区划体制改革研究[J].规划师,2019,35(8): 44-50.

[19] 张紧跟.从放权强镇到市域整合:尺度重组视阈中的珠三角“市管镇”体制再造[J].广东社会科学,2020(4): 191-200,256.

[20] 王博祎,李郇.深港边界地区的尺度重组研究——以前海地区为例[J].人文地理,2016,31(3): 88-93.

[21] 张紧跟.区域公共管理视野下的行政区划改革:以珠三角为例[J].中山大学学报(社会科学版),2007(5): 91-96,127-128.

[22] 许志桦,刘云刚,胡国华.从珠三角到大珠三角再到粤港澳大湾区:改革开放以来中国的国家尺度重组[J].热带地理,2019,39(5): 635-646.

[23] 王缉宪.粤港澳大湾区:一个处理特定空间尺度问题的平台[EB/OL].[2020-12-24].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1796937.

[24] 张虹鸥,王洋,叶玉瑶,等.粤港澳区域联动发展的关键科学问题与重点议题[J].地理科学进展,2018,37(12): 1587-1596.

[25] 沈丽珍,陈池.从智慧城市到智慧区域——新的城市与区域发展模式[J].科技导报,2018,36(18): 39-46.

[26] CASELLAS A,GALLEY C C.Regional definitions in the European Union:a question of disparities?[J].Regional studies,1999,33(6): 551-558.

[27] 蔡玉梅,黄宏源,王国力,等.欧盟标准地域统计单元划分方法及启示[J].国土与自然资源研究,2015(1): 79-82.

[28] JOHNSON K P.Redefinition of the BEA economic areas[J].Survey of current business,1995(2): 75-81.

[29] JOHNSON K P,KORT J R.2004 Redefinition of the BEA economic areas[J].Survey of current business,2004(11): 68-75.

[30] 清华大学建筑与城市研究所.京津冀空间治理准则[R].2015.

[31] 马世发,马梅,蔡玉梅,等.面向国土规划的空间评价标准地域单元划分[J].地域研究与开发,2015,34(3): 112-117.

[32] 曾毅,彭佳捷,麻战洪,等.基于NUTSP 的湖南省国土空间标准地域单元划分研究[J].长江流域资源与环境,2016,25(8): 1159-1166.

[33] 王元.国土空间标准地域单元识别与划分机制研究[D].武汉: 湖北大学,2018.