引言

荷兰空间规划以其“规则与秩序”闻名于世[1],这不仅适用于荷兰空间规划所塑造的空间品质,亦可用来形容荷兰规划体系中对各级政府规划权的安排。合理的规划权划分是荷兰空间规划能够形塑良好空间品质的必要制度基础。从研究时期上看,现有中文文献对荷兰空间规划的介绍主要集中在1965 年《空间规划法》生效以后确立的空间规划体系及近年来的最新进展上[2-5],相对忽视了20 世纪上半叶荷兰空间规划的发展。然而,荷兰规划体系的形成并非一蹴而就,而是经由20 世纪初空间规划萌芽至今逐渐演变而来,近年来又全面地向整合能力更强的环境规划转型。系统分析20 世纪以来荷兰空间规划体系的演进能够更全面地揭示其背后的演进逻辑。从研究内容上看,现有研究多集中于荷兰空间规划体系的综述和特定规划类型的引介[2-7],也有学者探讨了新旧两版《空间规划法》(1965 年和2008年)中各级政府垂直规划权力的划分及其纠纷解决机制[8],但仍然缺乏对20 世纪以来荷兰空间规划体系中规划权划分的流变及其实践的整体性研究。

当今中国正处于以国土空间规划整合以往多种类型空间规划的重构时期,如何理顺各级政府的规划权限,从而保障国土空间规划实现通畅的层级传导与上下协同,进而为良好的国土空间规划实践奠定制度基础关系重大。需要指出的是,由于系统性的体制差异,中文语境里国土空间规划的“层级传导”实质上对应的是荷兰空间规划体系中各层级规划相互博弈与协调的过程。荷兰与中国有着相似的强政府干预和紧土地资源约束的特点[9-10],系统研究20 世纪以来荷兰空间规划体系中规划权划分的流变及其实践,对于中国国土空间规划的制度设计与实践显然具有重要的参考价值。鉴于此,本文首先指出荷兰规划体系内在的制度基因,然后结合特定历史时期的社会经济状况对20 世纪以来荷兰空间规划体系的演进进行纵览性考察,并将之划分为萌芽与形成期(1902—1964 年)、发展与繁荣期(1965—2007 年)和过渡与转型期(2008 年至今)三个阶段;文章进而重点探究不同阶段各级政府规划权的流变及其实践,然后从规划权限、规划内容和规划法律三个方面讨论荷兰空间规划体系中规划权划分的流变及其实践的深层逻辑;最后探讨荷兰的实践经验对于我国国土空间规划的启示。

1 空间规划的制度基因

根据道格拉斯·诺斯(Douglass C.North)的定义,制度包含非正式制度和正式制度两种,前者包括传统、习俗、道德、信念等,后者则包括法律法规、政策、政治体制等明确的制度建构[11]。从非正式制度方面来讲,荷兰长期以来大规模协作治水的地方实践使全社会具有协商合作的集体意识。这是由于荷兰处于默兹河、莱茵河和斯海尔德河与北海交汇而成的冲积平原上,土地肥沃但容易受到海水侵袭,全国1/4 左右的国土低于海平面。荷兰的政治经济核心兰斯塔德区域①兰斯塔德(Randstad,荷兰语字面意思为“边缘城市”)及绿心之所以呈现现在的形状,是由于绿心区域长期以来布满泥炭沼泽,直到16 世纪该区域仍不适宜居住。即位于三条河流交汇的三角洲地带的北部,中世纪以来这一区域的优质土地资源就由于人口密度较高和受洪水威胁变得十分紧缺。保护陆地免受洪水侵袭对荷兰所有人而言都是无可争议的公共利益,这将所有人的利益牢牢捆绑在一起,迫使他们必须合作协商、达成共识以抵御共同的敌人——海水。长久以来的治水实践使得协商合作成为荷兰社会的“集体基因”[12]。二战后的重建时期,荷兰政府更是启动了全世界迄今最大的防洪计划——“三角洲工程”(Deltawerken)——通过一系列防洪设施将三角洲地带的水体分隔开来,以减少洪水与海水倒灌的发生频率。然而,建造运河、修筑堤坝、围海造田等水利工程在早期并不是国家层面的统一行动,而是各个地区根据自己的具体情况开展的零碎工程,尤其是在19 世纪中央集权国家(荷兰王国)形成以前更是如此,这也使得荷兰具有很强的地方自治传统。

从正式制度安排方面来讲,现今的荷兰宪法直接承袭自1815 年通过的《荷兰王国宪法》(Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden)。宪法规定荷兰为君主立宪制国家,但君主仍然享有行政权,各部大臣也需要向君主负责,而非向议会负责,同时上议院议员也由君主指派。1848 年,国王威廉二世迫于欧洲各国革命的压力进一步让渡权力,接受宪法修订建立议会民主制,确立了以下议院为核心的政体。下议院议员由具有纳税能力的公民直接选举(或称“资产阶级民主”,荷兰于1917 年和1919 年修宪分别确立了男性和女性普选权),上议院议员由省议会选举产生,且各部部长向议会负责而不再向国王负责。1848 年宪法被认为是荷兰现代民主体制的开端,并一直沿用至今[13]。横向组织方面,各部部长与首相组成部长会议(Ministerraad),以共治的方式共同决策国家政策,部长会议由首相主持,但首相与部长之间为平等关系,无权判决部长之间的争端,也无权给部长下达行政指令,更无权任命部长。相应部门的部长为国家相关事务的最高权力负责人,如住房、空间规划和环境部长(VROM: Ministerie van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieu)长期以来都是荷兰住房建设、空间规划和土地管理方面的最高行政官员。纵向组织方面,中央政府之下设置自治省和自治市镇,两者均享有部分自治权,构成分权单一制政体(decentralized unitary state),“尽可能分权,必需时集权”(Decentraal wat kan,centraal wat moet)为国家行政治理原则。当上级政府想要干预地方行政时,必须给出充足的理由且符合法律程序,加之中央政府层面的体制碎化(如部长负责制),基层政府尤其是市镇政府得以享有较多的自由裁量权,它们的配合是国家政策成功施行的关键。

荷兰国家政策的制定和实施不是依靠中央政府自上而下的等级化权力,而是通过在一致同意的框架内相互碰撞、相互调整以达成政府间的共识[14-15],即“共识政体”(Consensus State)[16]。由于社会偏好、经济环境和科学技术的发展变化,共识基本处在动态变化之中。中央政府敢于放手让省和市镇施行自治②1848 年政府担心自治市镇侵占私有财产或挥霍无度,所以任命市长监督市镇,市镇财政受省级控制,司法也严格限制市镇权力。时至今日,这种做法被认为不符合民主宪政原则,2018 年荷兰议会通过法律对此进行了修改。,不怕放出各自为政割据一方的“土皇帝”或者贪图政绩损害地方的流官酷吏,其原因主要在于公民社会对地方政府的强有力制约和代议制民主的制度安排。荷兰空间规划作为国家治理体系的重要构成部分,自然体现国家治理的本质特征,故而也是一个各级政府之间、政府与社会和市场之间构建、达成关于空间相关议题的共识的过程[12],或曰共识导向的空间规划。后文将更加详细地论述共识导向的规划逻辑基本贯穿20世纪以来荷兰空间规划体系中规划权划分的演进过程。总而言之,社会长期协作治水的非正式制度实践和分权单一制政体的正式制度安排,使得荷兰空间规划具有分权协商以达成共识的制度基因。

2 空间规划体系中规划权划分的流变

2.1 纸面权力:荷兰空间规划体系的萌芽与形成期(1902—1964 年)

由于黄金时代遗留下来的商业体系的弊端和法国占领时期的政治阻碍[17],荷兰与其他赶上第二次工业革命的国家如德国、法国、美国、日本等一样,直到19 世纪后半叶才进入快速的工业发展阶段。在缺乏规划的情况下,工业和人口在城镇的快速集聚势必引致住房短缺和城市无序发展,进而导致严重的公共卫生和城市安全问题。在左翼政党和组织的压力之下,于1902 年生效的荷兰《住房法》力图解决以上问题,其核心在于规定了建筑法令、强制征收和政府对住房的财政补助等内容,其在操作层面上的行为主体主要是市镇政府。同时,市镇政府也被赋予规划权,《住房法》第6 章第28 条规定人口大于10 000 人或者过去五年人口增长超过1/5 的市镇必须制定扩展规划(Uitbreidingsplan),扩展规划需明确指出未来用于街道、运河、广场和公园用途的土地,且至少每十年修订一次,而扩展规划及其修订都需要得到省行政委员会(Gedeputeerde Staten)批准[18],这构成了荷兰现代空间规划体系的基底。

为解决市镇之间基础设施衔接等区域层面的问题,1921 年修订后的《住房法》第6 章第32 条进一步规定,省行政委员会有权要求毗邻市镇协调相互之间的扩展规划[19]。受经济大萧条的刺激,荷兰社会民主党人提出加强国家干预以应对资本主义周期性危机[20]。正是在这样的背景下,1931 年重新修订的《住房法》大幅增加了空间规划的相关内容。其中,第7 章第45 条规定两个及以上市镇可以派出市镇代表构成规划委员会联合编制区域规划(Streekplan),其主要内容为安排交通、产业和商业用地等,属于综合性土地使用规划[1]。第7 章第49 条进一步规定如果相关市镇已经有审批通过的扩展规划,则现有扩展规划必须与区域规划衔接;而如果相关市镇没有扩展规划,则区域规划中覆盖相关市镇的部分即为其扩展规划[20],区域规划因而成为后来省结构规划的先驱。更高层级的国家规划虽然在1920 年代已经被提出,作为保护自然和平衡人口与产业分布的措施,且在二战前已经得到一定发展,但直到1941 年德国占荷时期才正式形成法律——也正是由于德国占领时期不需要议会的冗长程序,才能迅速出台这一加强国家自上而下规制能力的法令。1941 年5 月15 日《基本决定》(Basisbesluit)出台[21]。虽然只有短短两页,却奠定了荷兰国家规划的制度基础。《基本决定》第1 节第1 条开宗明义提出建立国家规划办公室(Rijksdienst voor het Nationale Plan),负责制定国家规划。第5 节规定国家规划办公室主任可以给省和市镇下达行政指令,使省区域规划或市镇扩展规划必须包含特定内容,当省区域规划或市镇扩展规划与国家规划相冲突时,国家规划办公室主任可以中止与之相关的土地交易或建设活动[1]。至此,构成荷兰三级空间规划体系的基本要素——市镇扩展规划、跨市镇区域规划和国家规划——均已渐次确立,其中市镇扩展规划和跨市镇区域规划由《住房法》及其修订版本确立,而国家规划由《基本决定》确立。低层级规划服从高层级规划的规划权等级也基本成型,且法律条文提供了高层级规划迫使低层级规划就范的强制手段。

从具体实践来看,由于综合全面的国家规划在实践中不具可操作性,因此在1960 年代以前荷兰并未出台真正意义上的国家规划。在省级层面,二战前制定了29 个非法定报告和规划草案,虽然这些报告和草案不具有强制效力,但其中一些仍然对指导市镇和区域发展起到了重要作用,而唯一的覆盖泽兰省(Zeeland)沿海地区的强制性法定规划反而影响有限[1]。可见,在共识导向的空间规划运作逻辑下,高层级规划对于低层级规划的影响并不完全取决于其是否法定或具备强制效力。在市镇层面,虽然《住房法》和《基本决定》划定了各级政府的规划权限,但由于法定国家规划和省区域规划的缺位,实践中的空间规划基本上属于市镇主导的地方性事务。

2.2 放权市镇:荷兰空间规划体系的发展与繁荣期(1965—2007 年)

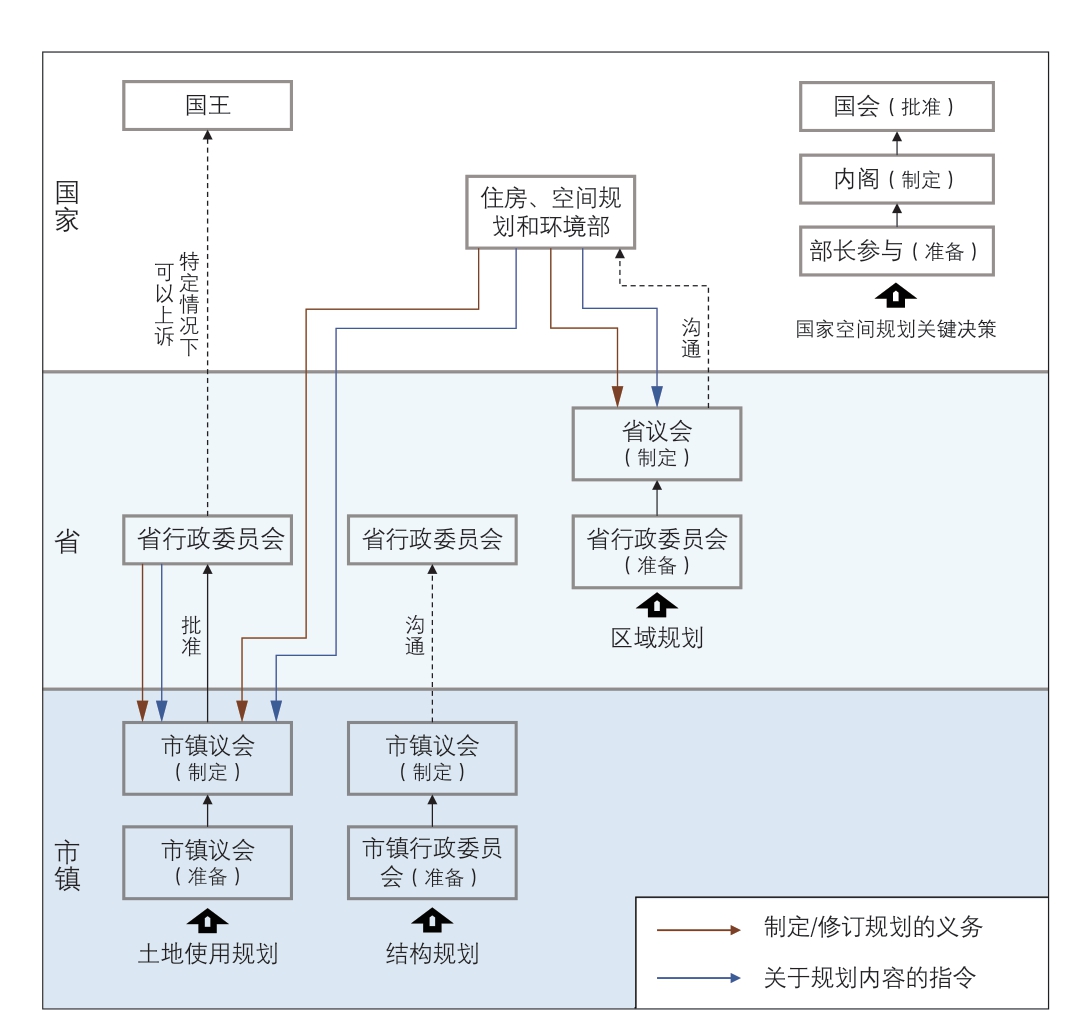

二战结束初期,荷兰的空间规划实践主要侧重于解决战后重建和住房短缺等近期面临的迫切问题。短期问题逐渐解决之后,未来城市化政策和国家空间发展战略等长期空间规划议题逐渐得到重视。在此背景下,荷兰政府颁布了《空间规划法》(WRO: Wet op de Ruimtelijke Ordening)。1965 年生效的《空间规划法》是荷兰空间规划体系成熟与定型的标志,从法律层面全面系统地确立了“国家—省—市镇”三级空间规划体系。这一体系实质上是前一阶段渐次形成的规划构成要素的整合与延续,国家规划制定国家空间发展基本战略,省级规划是横向和纵向协调的核心工具,两者都对市镇规划有指引作用,而具体的土地使用仍然由市镇规划安排。不同的是,国家负责编制的国家空间规划关键决策和省负责编制的区域规划不再具备前一阶段国家规划和跨市镇区域规划的法定效力,两者均转变为指引性的结构规划,对于市镇没有强制性的法律效力。市镇既可以编制指引性的结构规划,也有权编制具备法律效力的土地使用规划,前者在编制过程中需要与省沟通协商,后者需要得到省行政委员会的批准才能生效(图1)。

图1 1965 年《空间规划法》中三级空间规划体系的规划权划分

资料来源:参考文献[1]

《空间规划法》进一步赋予市镇两项至关重要的权力。其一,规定市镇拥有规划豁免权,即在上级政府不明确反对的情况下可以合法偏离原有土地使用规划,这成为后来市镇政府与开发商谈判的筹码。其二,市镇有权为开发活动颁发建设许可。当上级政府的规划指令与市镇规划相左时,这成为市镇拖延上级规划指令的王牌。一方面,为了保障上级规划的向下传导与实施执行,《空间规划法》规定负责空间规划事务的部长有权向省下达行政指令,省有权向市镇下达行政指令,迫使后者在特定问题上就范。1985年修订后的《空间规划法》进一步规定,部长有权直接给市镇下达指令,“邀请”他们采纳部门希望的政策。另一方面,国家空间规划机构在各省设立空间规划监察团,负责监察相应省份的监察团成员也是相应省空间规划委员会成员,扮演国家规划大使的角色,能够参与讨论省结构规划及审批市镇规划,以有效沟通和落实国家空间规划政策。以保护绿心为例,国家规划中列出保护纲要并指明省级政府应该采取更精确的限制措施,省级政府在区域规划中制定相应的住房和建设政策,市镇再根据这些政策制定土地使用规划[22]。可以看出,荷兰每个层级的空间规划都有一定程度的自治色彩,同时也必须考虑其他层级的规划意图,并在不断协商中达成一致,空间规划治理体系与国家行政治理体系表现出高度同构的特点。

虽然有正式的成文法律规定,但是在具体实施中,荷兰的空间规划实践往往非正式地使用正式规则,表现出强烈的实用主义倾向[23]。由于土地使用规划的强制法律效力以及只有市镇有权颁发建设许可,空间规划实践的冲突也主要围绕市镇展开,这主要表现为对上和对下两个方面。对上,当上级行政指令与市镇利益相背时,市镇总能通过各种方式拖延和搪塞上级行政规划指令,耗尽上级政府的耐心,长久的延迟也使得国家和省的行政指令不再具有实际意义,各层级政府之间规划衔接的效果并不理想。对下,虽然《住房法》和《空间规划法》规定,当建设申请符合土地使用规划和建筑法规时,市长和市镇行政委员会必须为建设活动颁发建设许可,以此为社会和市场提供法律确定性,但市镇通常利用过期的土地使用规划与开发商进行谈判,然后以规划豁免的方式实质性偏离土地使用规划。对于这样的空间规划实践,学者之间也主要有两种态度。持批评态度的学者认为,1965 年《空间规划法》之下的规划实践与其说是规划引导发展,不如说是发展引导规划,其结果就是,空间规划既未能引导发展,也未能提供法律确定性[24];而持支持立场的学者则认为市镇的实用主义行为较好地处理了规划的刚性与发展的弹性之间的冲突,塑造了荷兰良好的空间品质,但也认为市镇政府的实用主义行为从长远来看会损害空间规划的严肃性和权威性[23]。加之其他类型规划如环境规划、水体规划和自然保护规划的作用不断上升,空间规划与各种专项规划的边界逐渐模糊。荷兰加入欧盟以后,国家层面需要执行一系列欧盟政策(如“鸟和栖息地法令”“水框架指令”等),因此需要国家层面具有强制省和市镇就范的权力,这些新的因素都呼吁对空间规划体系进行深刻变革。

2.3 收放结合:向环境规划的过渡与转型期(2008 年至今)

正是由于中央政府对市镇政府“拖”字诀做法的不满以及一系列社会状况的改变,使得2008 年新版《空间规划法》得以通过并实施,其目的就是要使空间规划程序更加简单和有效。需要指出的是,市镇政府并未对1965 年《空间规划法》有何不满,一直是中央政府在力主重新修订法律,因为在旧版《空间规划法》框架下,市镇在实践中的规划权大于法律字面上的权力。新版《空间规划法》较之旧版,除了一些规划术语和名称上的改变之外[10],其核心改变主要有两个:其一,在土地使用规划中加入财务捐助内容,使得市镇在审批建设许可时有权向开发者要求财务捐助;其二,当市镇的现有规划与跨区域基础设施建设、自然环境保护或国家重大空间战略等公共利益发生龃龉时,中央和省级政府有权编制“强加性土地使用规划”覆盖特定地块的市镇土地使用规划,并为之颁发建设许可。例如为了建设跨越阿尔默洛市(Almelo)、霍夫范特文特市(Hof van Twente)、亨厄洛市(Hengelo)和恩斯赫德市(Enschede)的燃气输送管道,2010 年住房、空间规划和环境部和经济部合作制定了《关于主要天然气输送管道博尔讷布鲁克—埃珀(Bornerbroek-Epe)的强加性土地使用规划》,以覆盖管道所经地区原有市镇颁布的土地使用规划[25]。财务上的放权使得市镇在与开发商谈判时更加强势,具体的空间干预能力上的收权使得上级政府能够更加有效地落实自身的规划意图[14],呈现出一种“需要放的,放得更开;需要收的,收得更紧”的趋势。

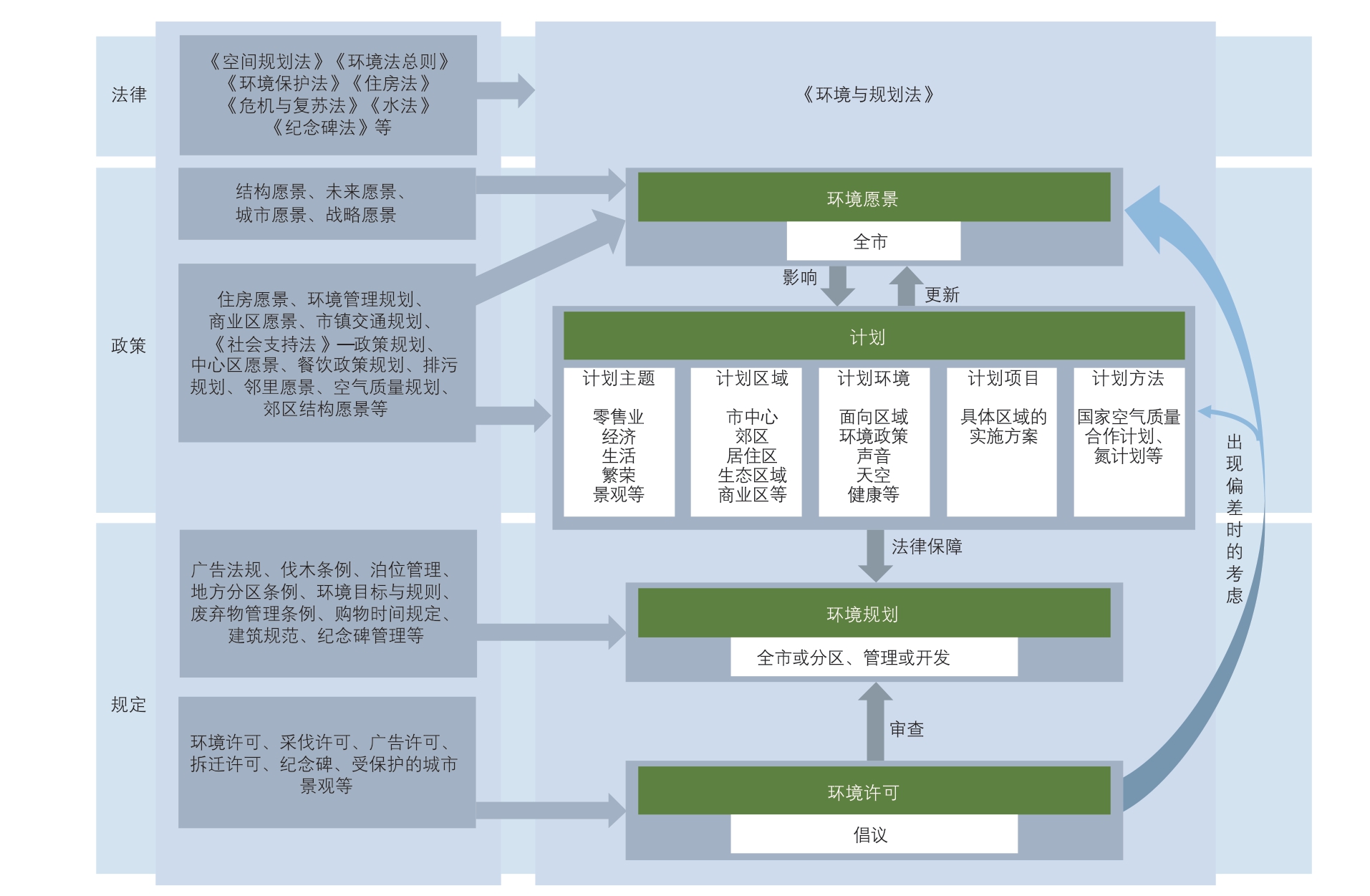

新版《空间规划法》甫一实施,全球金融危机接踵而至,为了应对经济不景气并激发市场活力,中央政府决定彻底重整环境和空间规划领域纷繁复杂的法律,进一步简化和归并规划程序,实现“多规合一、多证合一、多法合一”(图2)。2010 年实施的部门调整,即将交通和水管理部与住房、空间规划和环境部合并形成基础设施和环境部(2017 年又重新命名为“基础设施和水管理部”),就是为重新整合空间环境领域而作出的体制改革。《环境与规划法》于2014 年6 月16 日由当时的吕特政府提交给荷兰国会,并分别于2015 年7 月1 日和2016 年3 月22日获得国会二院(众议院)和国会一院(参议院)的批准,其主要内容包括环境愿景(Omgevingsvisie)、计划(Programma)①荷兰文中的programma 的基本意思是“节目、节目单”,一般是指戏剧或体育比赛的安排顺序,也可作“计划、规划、大纲”,指为了做某件事情而预先作出一个计划。为行文流畅,本文译为“计划”,但在中文语境中“计划”容易让人联想到中央集权、自上而下的“计划经济”。为了避免这样的误解,需要指出“计划”也有口语化、日常化的用法,如“计划赶不上变化”“计划一下”“好好计划计划”等,后一种日常化的用法更加贴合《环境与规划法》中programma 的意思。、分权化法规(Decentrale regelgeving)、政府行为条例(Algemene rijksregels voor activiteiten)、环境许可(Omgevingsvergunning)和项目决策(Projectbesluit)六个核心工具。其中,环境愿景用来替代先前2008 年新版《空间规划法》中的结构愿景和自然愿景、交通运输规划的部分内容,以及国家与省水规划和环境政策规划中的战略部分。与环境愿景相比,计划这一核心工具较为短期并具备一定的操作性,包含一系列服务于环境愿景的规划草案和相应措施。政府行为条例由中央政府制定。分权化法规包含省级政府制定的环境条例和市镇政府的环境规划,两者均具有法律效力,后者用来替代早前的土地使用规划。环境许可由市镇颁发给申请许可的开发者,整合了包括建设许可在内的多种许可,且可以分割为对特定活动的部分许可[29]。项目决策则允许国家、省和水务局出于公共利益目的为相关项目颁发环境许可,如政府负责的基础设施和水安全项目,或者由私人发起但与政府利益一致的开发新自然区域或建设能源基础设施等[30],实质上相当于国家和省级政府仍然保有编制“强加性土地使用规划”的权力。

图2 《环境与规划法》中所规定的规划体系及与现存规划体系的关系

资料来源:参考文献[26-28]

需要引起注意的是,《环境与规划法》提出取消2008 年新版《空间规划法》规定的土地使用规划(现已被吸收进环境规划)中的财务捐助内容。长期以来,由于荷兰西部大部分国土位于泥潭沼泽之上的状况,市镇政府需要对土地进行前期开发和投资(如排干沼泽、添加沙子稳固地基等)将土地转变为适宜建设的地块,然后出售给居民或者开发商,相关的财务条款可以在土地交易合同中签订,而不必牵涉土地使用规划和建设许可[15]。然而,随着开发商逐渐从私人手中购买土地,或土地所有者自己开发土地(也有土地所有者自身没有能力开发,选择与开发商合作成立开发公司共同开发土地),同时由于只要开发建设活动符合土地使用规划,市镇政府就必须颁发建设许可,市镇便没有筹码再要求开发商提供财务捐助以平衡规划成本、基础设施建设成本或进行不同地区之间的交叉补贴。开发商和私人业主独占了由于空间规划而增加的土地发展权收益,有违土地增值全社会共享的公平原则。基于此,2008 年新版《空间规划法》才规定允许市镇政府在土地使用规划中加入财务捐助的内容。而《环境与规划法》试图删去这一规定从而缩短规划制定时间、简化规划程序,但规划实践中的财务平衡、公共设施财政补贴和土地发展权收益如何分配等问题并不会因此而消失。可以预见,财务问题势必成为市镇环境规划实践中的矛盾和焦点。虽然从法律条文上看《环境与规划法》的确达到了整合环境与规划领域法律的预期目的,但由于尚未正式实施,因此其实际效果仍然有待时间检验。根据荷兰政府官方网站显示,《环境与规划法》将于2023 年1 月1 日正式生效[31]。

3 规划权划分及其实践的总体逻辑

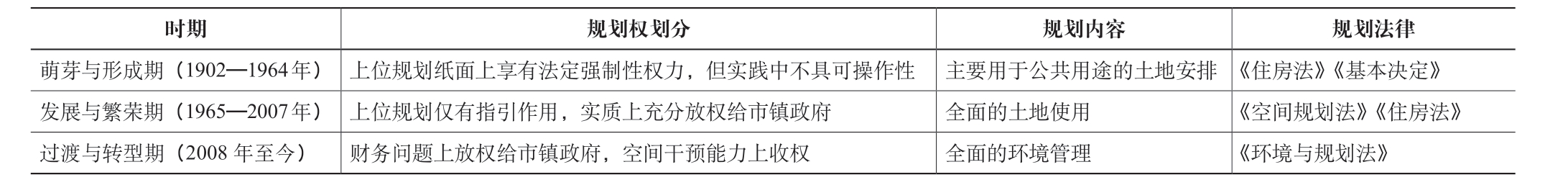

纵观20 世纪初至今荷兰空间规划体系中规划权划分的演进历程可以看到,作为国家治理体系的一部分,荷兰空间规划是一个镶嵌在社会经济文化之中的政治过程,也是国家、省和市镇三级政府之间以及政府、市场和社会之间在宪政民主和法制框架之下不断协商、达成共识的过程。从各级政府享有的规划权来看,在空间规划体系萌芽和形成期(1902—1964 年),国家规划和省区域规划对市镇规划纸面上享有法定的强制性权力,但实践中不具可操作性;在发展与繁荣期(1965—2007 年),上位规划仅发挥指引作用,实质上充分放权给市镇政府;在过渡与转型期(2008 年至今),一方面在财务问题上放权给市镇政府,一方面加强国家和省的空间干预能力。荷兰空间规划体系中的规划权划分总体上根据社会经济状况和实践效果不断动态调整,总体目的旨在使空间规划体系既能够贯彻国家意志,又能保护地方的发展积极性,同时压制地方的机会主义行为。从规划内容来看,从萌芽与形成期主要关注公共用途土地安排的扩展规划,到发展与繁荣期综合全面的土地使用规划,再到囊括土地使用、土壤、水、自然环境、采矿、历史街区和景点保护、生物多样性、噪音、建筑和基础设施等在内的环境规划,规划涵盖的内容随着人类与环境交互活动的增加而日益复杂、广泛,大体上体现出从空间规划向环境规划的转型,其最终目的即通过“一张蓝图”涵盖人类生活于其中的所有空间要素,这对于中国正在进行的国土空间规划体系改革具有较强的现实借鉴意义。从规划法律来看,从萌芽与形成期的《住房法》《基本决定》,到发展与繁荣期的《空间规划法》,再到过渡与转型期的《环境规划法》,后一阶段法律均继承和改进了前一阶段法律,总体上保持了稳定性与连续性(表1)。总体上,20 世纪以来荷兰空间规划体系中规划权划分的流变及其实践体现出各级政府规划权力动态调整、规划内容日益广泛、规划法律大体连续的特点。

表1 荷兰空间规划体系中规划权划分及其实践的历史流变

资料来源:作者绘制

4 结语

从荷兰三级政府在空间规划体系中规划权划分的流变及其实践效果可以看到,好的权力划分并不是简单地集权或者分权,而是要根据具体社会经济状况的变化保持集权与分权的均衡。在明确“什么该管,什么该放”的基础上进一步明确各级政府的权限,简化和合并规划编制与实施流程。也正因此,更贴近发展实际的荷兰市镇政府能够拥有充分的权限开展主动规划,而不仅仅受制于被动规划(许可规划、管控规划),从而在实践中实现土地使用的雄心。相较于荷兰,中国国土面积巨大、区域差异巨大,正在开展的国土空间规划建构必须根据中国不同层级政府和不同区域发展的实际情况,巧妙平衡集权与分权的关系,进而引导、促进地方健康可持续发展。根据荷兰空间规划实践经验的启示,总体而言,在规划内容方面,中央和省级国土空间规划应当侧重全域国土的宏观战略和公共利益,市县国土空间规划同时包含战略部分(承接上位规划)和具体的国土开发安排。其中,国家和省层面的宏观战略是对全域国土安排的总体战略构想,对下级政府仅起指导性作用;公共利益是指关系到国家或省总体利益的内容,如跨区域基础设施、重大公共服务设施、具有战略意义的重大项目、具有战略意义的生态区域、历史遗迹、永久农田指标等,应在国家和省国土规划宏观战略中予以明确,对下级政府具有强制性效力。在中央和省级政府明确相应的国家和区域公共利益的基础上,给予市县政府充分的国土空间规划权限。在规划编制和审批上,上级政府仅负责审批与其所确定的公共利益相关的规划内容,而其余规划内容则由地方政府自行决定,只要地方政府的规划和建设行为没有违背国家和区域的公共利益,地方政府应当享有自主的规划权限。

与荷兰一样,如何能够既保证国家意志贯彻执行又抑制地方政府的机会主义行为,同时保持、激发地方政府的发展活力,避免陷入“一放就乱,一收就死”的循环困境,是摆在中国国土空间规划改革面前的一大难题。作为国家治理现代化过程中必然面对的挑战,以国土空间规划改革为契机着手解决这一难题或许是一次极有意义的尝试。尤其城乡规划紧嵌于基层,是“民怨与民愤的聚焦点和发愤点”[32],同时城乡规划中的公众参与有着社会正当性和体制合法性[33]。以人民为中心积极推动空间规划中的公众参与,着力培育更广泛的自下而上的自治基础和监督机制,有助于破解“一放就乱,一收就死”的循环困境。在乡村中,秉承梁漱溟先生《乡村建设理论》中培育“团体自治”能力的精髓,培育“乡村共同体”;在城市中,借助关系居民切身利益的存量规划与社区更新培育社区自治,扩大公众参与基础。唯如此,国土空间规划改革或许才能摆脱治乱循环困境,为国家新型城镇化和治理现代化贡献力量。

[1] FALUDI A,VAN DER VALK A J.Rule and order Dutch planning doctrine in the twentieth century[M].Springer Science & Business Media,2013.

[2] 张书海,冯长春,刘长青.荷兰空间规划体系及其新动向[J].国际城市规划,2014,29(5): 89-94.

[3] 周静,沈迟.荷兰空间规划体系的改革及启示[J].国际城市规划,2017,32(3): 113-121.DOI: 10.22217/upi.2016.345.

[4] 牛赓,翟国方,朱碧瑶.荷兰的空间规划管理体系及其启示[J].现代城市研究,2018(5): 39-44.

[5] 胡宏,彼得·德里森,特吉奥·斯皮德.荷兰的绿色规划:空间规划与环境规划的整合[J].国际城市规划,2013,28(3): 18-21.

[6] 张驰,张京祥,陈眉舞.荷兰乡村地区规划演变历程与启示[J].国际城市规划,2016(1): 81-86.

[7] 曹哲静.荷兰空间规划中水治理思路的转变与管理体系探究[J].国际城市规划,2018,33(6): 68-79.DOI: 10.22217/upi.2017.325.

[8] 赵力.论荷兰《空间规划法》规划制定权力的垂直分配与纠纷解决[J].国际城市规划,2018,33(4): 124-131.DOI: 10.22217/upi.2017.124.

[9] 张京祥,罗震东,胡毅.荷兰的绿色与可持续城乡规划[J].国际城市规划,2013,28(3): 1-3.

[10] 乔艺波,罗震东.集权与分权的平衡——荷兰市镇空间规划的编制与实施[J].小城镇建设,2020,38(12): 21-27.

[11] 道格拉斯·诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海: 上海人民出版社,2014.

[12] ÖZDEMIR E,TASAN-KOK T.Planners’ role in accommodating citizen disagreement: the case of Dutch urban planning[J].Urban studies,2019,56(4): 741-759.

[13] 荷兰历史[EB/OL].(2020-11-28) [2021-07-01].https://zh.wikipedia.org/wi ki/%E8%8D%B7%E8%98%AD%E6%AD%B7%E5%8F%B2#%E5%85%AB%E5%8D%81%E5%B9%B4%E6%88%98%E4%BA%89%E8%88%87%E7%83%8F%E7%89%B9%E5%88%97%E6%94%AF%E5%90%8C%E7%9B%9F.

[14] NEEDHAM B.The new Dutch spatial planning act: continuity and change in the way in which the Dutch regulate the practice of spatial planning[J].Planning practice & research,2005,20(3): 327-340.

[15] VAN DER VALK A.The Dutch planning experience[J].Landscape and urban planning,2002,58(2/4): 201-210.

[16] TOONEN T A.The unitary state as a system of co‐governance: the case of the Netherlands[J].Public administration,1990,68(3): 281-296.

[17] MOKYR J.The industrial revolution and the Netherlands: why did it not happen?[J].De Economist,2000,148(4): 503-520.

[18] Woningwet 1902 [EB/OL].[2021-07-01].https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFUBA02:000007418:00006&query=Woning wet&page=1&maxperpage=50&sortfield=date&cql%5B%5D=%28title+all+%22Woningwet%22%29&coll=boeken&rowid=2.

[19] Woningwet 1921[EB/OL].[2021-07-01].https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB24:075965000:00007&cql%5B%5D=%28ti tle+all+%22Woningwet%22%29&query=Woningwet+1921&coll=boeken&maxperpage=50&sortfield=date&rowid=1.

[20] De Woningwet Voorheen en Thans 1931[EB/OL].[2021-07-01].https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB05:000033823:00 001&cql%5B%5D=%28title+all+%22Woningwet%22%29&query=De+Woningwet+Voorheen+en+Thans&coll=boeken&maxperpage=50&sortfield=date&rowid=12.

[21] MICHEELS S.15 mei 1941: De oprichting van de Rijksdienst voor het Nationale Plan[M].Verkenningen in Planning Theorie en Onderwijs 19,1978.

[22] RZING H.Planning system and landscape: a Dutch example[J].Landscape research,2004,29(4): 357-369.

[23] 巴里·尼德汉姆.荷兰土地使用规划[M].罗震东,译.南京: 东南大学出版社,2014.

[24] BUITELAAR E,SOREL N.Between the rule of law and the quest for control: legal certainty in the Dutch planning system[J].Land use policy,2010,27(3): 983-989.

[25] Inpassingsplan hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek-Duitsland[EB/OL].[2022-04-07].https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0000.ripBornerbroekEpe-0401/t_NL.IMRO.0000.ripBornerbroekEpe-0401.pdf.

[26] RHEITER E.Uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet.Een ambacht en een nieuwe cultuur[D].Radboud Universiteit Nijmegen,2016.

[27] Programmaplan Omgevingswet 2017-2020[EB/OL].[2021-07-01].https://openarchivaris.nl/blob/b0/a2/de16ff287b227d8d059749d9c0f9.pdf.

[28] Plan van aanpak ‘Omgevingsvisie Zwolle[EB/OL].[2021-07-01].https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-1-plan-van-aanpak-omgevingsvisie-1.pdf.

[29] KORTHALS ALTES W K.Planning reform beyond planning: the debate on an integrated Environment and Planning Act in the Netherlands[J].Planning practice & research,2016,31(4): 420-434.

[30] Environment and Planning Act–Explanatory Memorandum[EB/OL].[2021-07-01].https://www.government.nl/documents/reports/2017/02/28/environment-and-planning-act-%E2%80%93-explanatory-memorandum.

[31] Omgevingswet [EB/OL].[2022-04-07].https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

[32] 梁鹤年.旧概念与新环境——以人为本的城镇化[M].北京: 生活·读书·新知三联书店,2016.

[33] 乔艺波,罗震东.反驳与反思:城乡规划中的“科学”辨析——基于语言哲学的视角[J].城市发展研究,2020,27(9): 26-32.