引言

在我国“五级三类”的国土空间规划体系改革中,确立纵向不同层级、横向不同类型规划之间的传导关系和技术路径,既是空间规划体系建立的基础,也是空间规划改革逻辑建构的重要内容。2019年5 月,中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(下称《若干意见》),提出了健全规划实施传导机制的要求,即“明确规划约束性指标和刚性管控要求,同时提出指导性要求。制定实施规划的政策措施,提出下级国土空间总体规划和相关专项规划、详细规划的分解落实要求”,在强调规划层级传导重要性的同时,也区分了“约束性”“刚性”“指导性”等不同约束力的传导方式。当前,国土空间规划编制工作在全国、省、市、县、乡镇各层级全面推进,相关研究结合实践初步探讨了省级规划向市县、专项规划的传导体系[1],以及市级向县乡(镇)、详细规划的传导手段[2-3],但研究对象多为超大城市[4]和大城市[5]。总体而言,当下对国土空间规划层级传导的研究和实践仍局限于解决具体问题的技术层面,尚未达成理念上的共识,对传导体系的内在逻辑等尚需加强拓展探究。

相较于我国使用更具方向性的“传导”二字来表达规划在垂直层级之间的关系,在空间规划①为便于全文前后统一和论述方便,本文将国际上与我国国土空间规划相对应的空间规划类型统称为“空间规划”;在进行必要的针对性阐述时,使用各国的惯用称谓。的国际语境中,更倾向于将此意表达为规划的“协同”(coordination)或“衔接”(cohesion),即横向的规划协同和纵向的规划衔接[6-7],体现出不同的技术逻辑。从国际比较研究的需要出发,本文对规划层级“传导”的理解将更为宽泛,既包括有较强约束力的落实要求,也包括规划间的协同和衔接。通过梳理国际上已形成的多类型、多层级规划传导的模式经验,及其在不断完善的行政和经济手段协同下的规划管控实践,以期为我国国土空间规划体系内部的有效传导和协同提供经验启示。

1 空间规划实践的国际趋势

发达国家的空间规划在经历了较长时间的发展演进后,已形成较为稳定的规划层级关系和技术体系,但其规划实践受制度变迁和政治更迭的影响仍在动态调适,尤以欧洲国家表现得较为明显,其空间规划体系呈现出一些共性的新发展特征,包括国家层面规划角色的转变,中央与地方政府间关系的新模式,以及规划决策制定中公众和私人部门的更深入参与等[8-9]。

1.1 规划层级的简化与增设

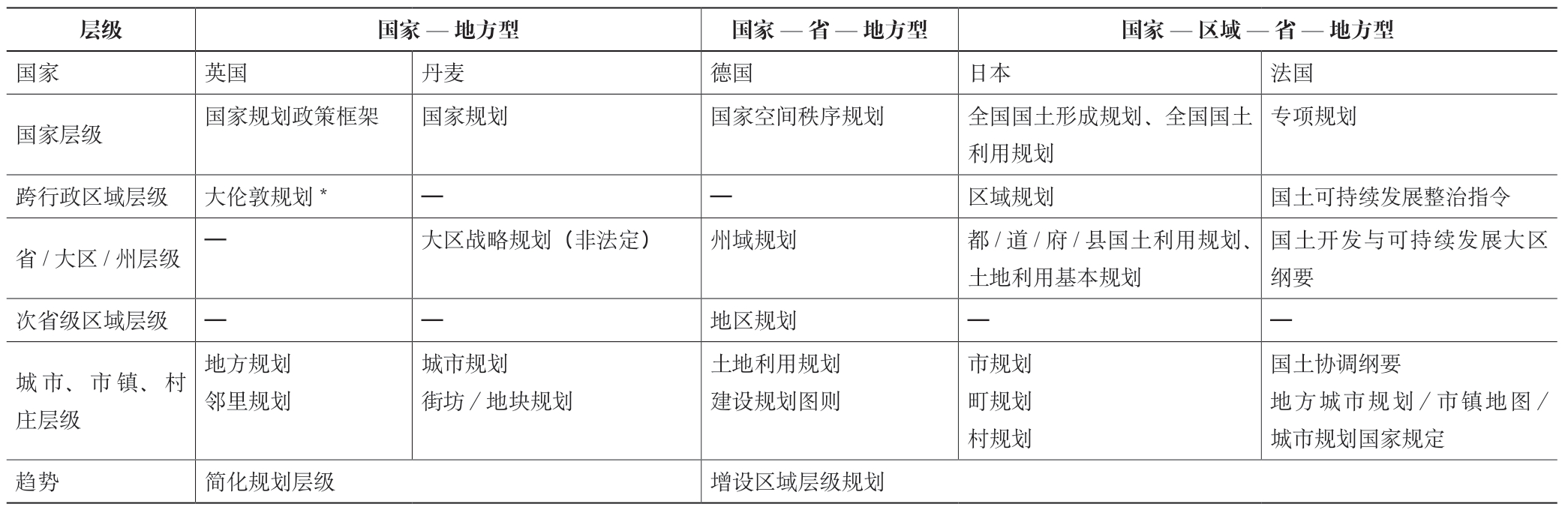

国际上,空间规划的编制层级普遍对应行政管理层级,规划编制主体即行政管理主体,由此形成从国家到地方的多层级规划编制体系。在具体的实践过程中,存在规划层级简化和增设两种趋势(表1)。前者以英国和丹麦等国家为代表,其主要特征是取消区域层级规划,地方规划直接衔接国家规划,由此大幅提高了地方规划的自主程度和规划协同效率。此种情况下,国家层面采用的规划工具多为战略性或框架性的,包括政策制定、法律建构等,地方规划层面则多采用法定(statutory)规划的方式编制和实施。后者则主要强化了区域规划的作用,又可分为两类:一类做法是增设次国家或次省级层级的区域性规划,以日本、德国等国家为代表,将跨行政区的都市圈规划作为区域层级的法定规划并将其纳入国家空间规划体系,以解决跨层级、跨尺度的复杂治理问题,如日本的区域规划(広域地方計画)、德国的地区规划;另一类做法则聚焦更小尺度即地方层面的区域性规划,以法国为代表,不同规模和发展程度的市镇和市镇联合体可自主编制跨行政区的规划,类型包括战略性的国土协调纲要、综合性的地方城市规划和建设实施性的市镇地图,规划单元的灵活性和规划工具的多样性有助于增强区域协调和服务差异化的地方需要[10-11]。

表1 国际上典型国家的空间规划层级类型

注:*大伦敦规划是特例,是英国目前仅存的区域层级的规划。

1.2 规划权力的下放与集中

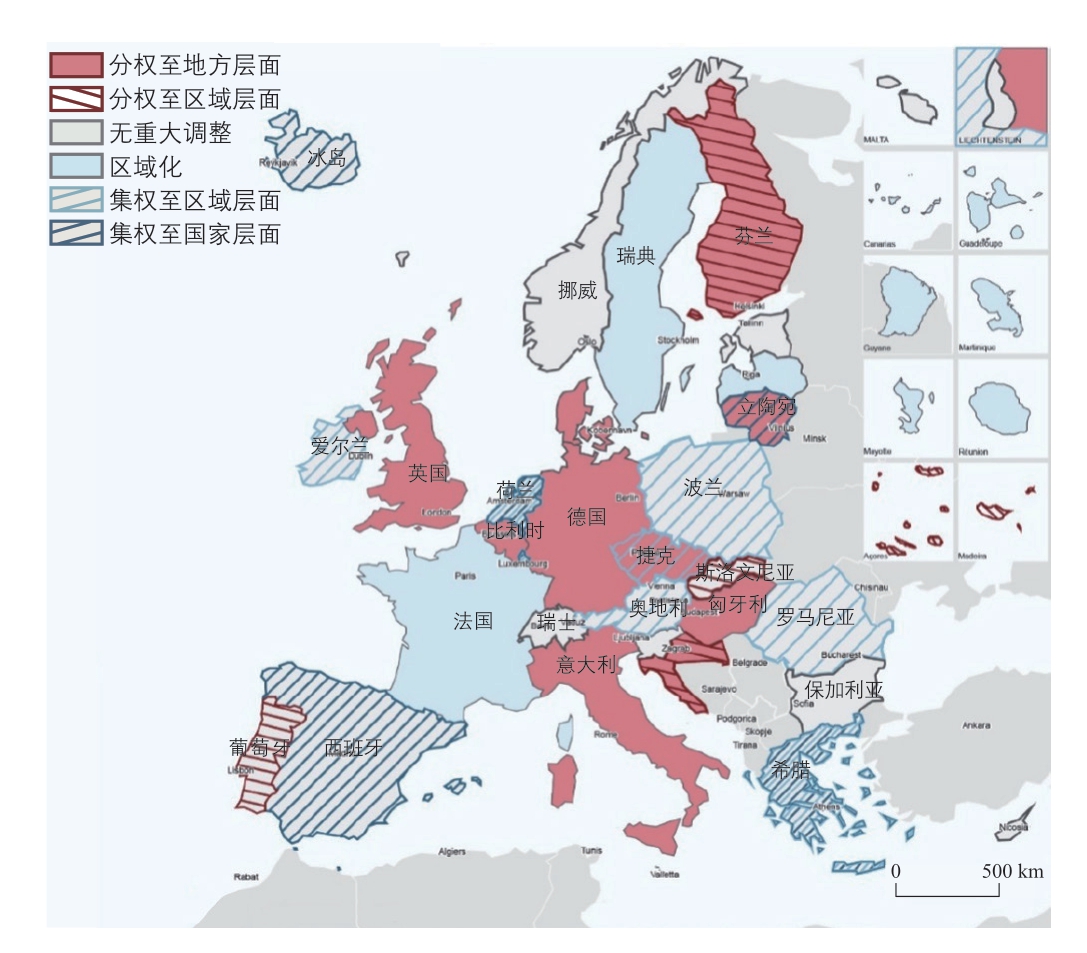

规划权力的层级划分体现了上下级政府对空间治理权力的博弈,主要体现在空间规划的编制审批、实施监督的层级和方式。欧盟研究了欧洲32 个国家的空间规划体系在2000—2016 年的演变后发现,最有影响的一个变化趋势是规划权力逐渐由国家向次国家级和地方一级的分权(decentralization)[12](图1)。典型案例如英国,通过规划体系的整合将确定城乡发展与开发管控的事权直接下沉至地方政府,中央政府则通过规划督察和基础设施建设两种机制确保地方规划符合中央政府的发展目标和政策要求;即使在以层级式规划著称的德国,国家层面在空间规划中的影响作用也在逐渐弱化[13],表现为国家通过赋予地方政府制定规划法律文件的权力增强地方规划编制内容的自主性和灵活性[14-15]。

图1 欧洲部分国家空间规划权力的转变

资料来源:作者根据参考文献[12]绘制

与之相对的是另一部分国家的集权化实践,表现为国家和次国家层级的规划权力得到强化(图1)。较为典型的如西班牙,国家层面通过立法和部门规划的方式加强对区域和地方规划的干预[16]。此外,荷兰也曾是典型的规划集权型国家,为解决长期以来市镇规划居于强势地位所带来的规划矛盾,于2008 年出台了《空间规划法》,赋予了国家和省级政府直接落实宏观规划意图的权力,主要针对国家重大空间战略,通过“强加性土地使用规划”的方式覆盖市镇规划[17];但2016 年荷兰国会批准了新的《环境与规划法》,以“强化地方政府责任,保留中央干预权力”[18],表明了荷兰的空间规划在保留中央和省级政府的干预能力的前提下向地方分权。可见,规划权力的下放与集中随着经济社会发展阶段的需要而动态调整[19]。

1.3 空间规划与空间治理

2000 年以来,发达国家的空间规划内涵体现出强战略性和开发导向两大演变趋势,意图实现空间规划与经济规划、区域发展和部门政策的协调。这种转变趋势使得空间规划逐渐成为促进政策整合(policy integration)的机制,空间规划的编制过程则成为国土空间治理的过程。在治理语境下,横向部门间的政策协同、公私利益主体间的对话共同构成了多元主体参与国土空间治理的新局面。从实践来看,在规划体系灵活性更高、分权特征更明显的国家,空间治理的理念更容易渗透入规划体系[20],如丹麦、英国、德国等,规划体系中已经融合了社会与国土协调、自由裁量权、利益相关者的参与等治理思维。

总体上,新的(正式或非正式的)规划方式和工具呈现出与经济社会可持续发展相适应的、更强的战略性和积极主动性,促使各层级形成多方沟通、参与和联动的有效协同机制。

2 空间规划层级传导的国际实践

为了使国际实践经验更适用于我国国土空间规划的技术逻辑,笔者参考了国内常用的传导技术方法分类[21],从政策、指标、控制线、用途和设施五个主要方面,对国际上典型国家的空间规划传导方式进行梳理提炼。

2.1 政策传导

政策传导包括对规划目标、战略意图、土地使用政策以及具有空间属性的政策区的传导等,是各层级规划之间最基础且首要的传导方式。

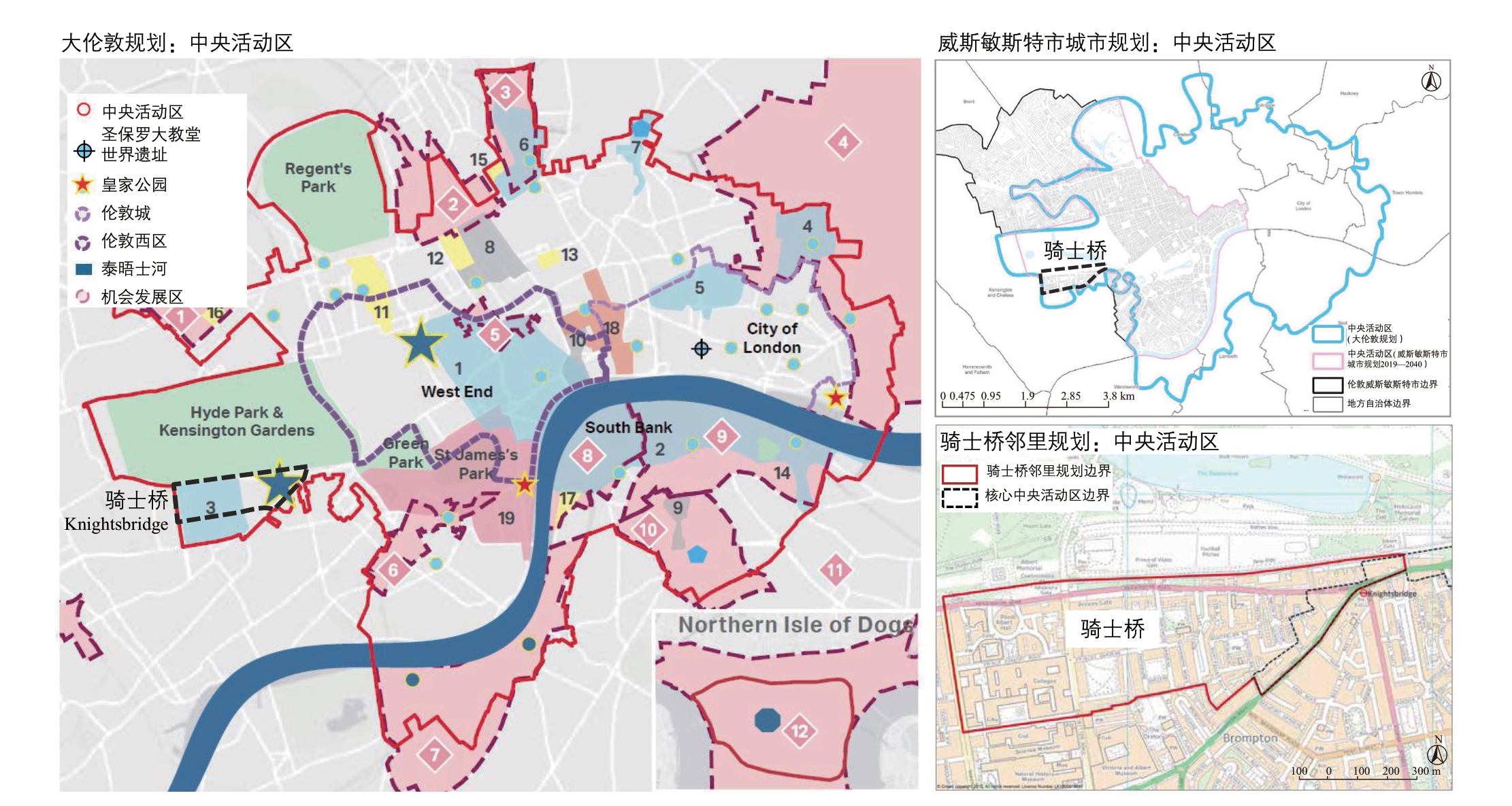

在英国,政策传导是空间规划层级传导的核心手段,包括对政策目标和政策空间的传导。政策目标传导以空间规划文本为核心载体,包含各领域的发展目标以及细分的具体实施措施。下位规划的内容须明确回应上位规划的政策目标,并将其细化为若干具体的实施措施,这也是上级政府对下位规划的重点审查内容之一[22-24]。针对政策空间的传导,英国采用划分政策区的方式传达差异化的空间发展策略和开发控制要求。例如大伦敦规划在宏观层面划定中央活动区(CAZ: Central Activity Zone)、机会发展区、基于特定功能的特殊政策区、战略文化区等作为区域发展的战略点,并以文字详尽描述了各政策区的开发建设、设施配置和保护的要求,在地方规划和邻里规划中则完全保留了各类政策区和政策意图(图2)。英国空间规划的政策区传导的优势在于:一是上位规划的战略意图得以在空间上充分表达;二是政策区虽然明确了开发和保护的要求,但不直接涉及空间用途,为地方规划演绎(如土地用途)赋予了灵活性[25-26]。

图2 中央活动区在大伦敦规划、威斯敏斯特市城市规划和骑士桥邻里规划中的传导

注:大伦敦规划中的中央活动区边界在威斯敏斯特市城市规划中得以传导,并结合实体地域进行了边界的优化,更低一层级的骑士桥邻里规划则对中央活动区的边界予以落实并细分出其核心范围。

资料来源:作者根据参考文献[27-29]绘制

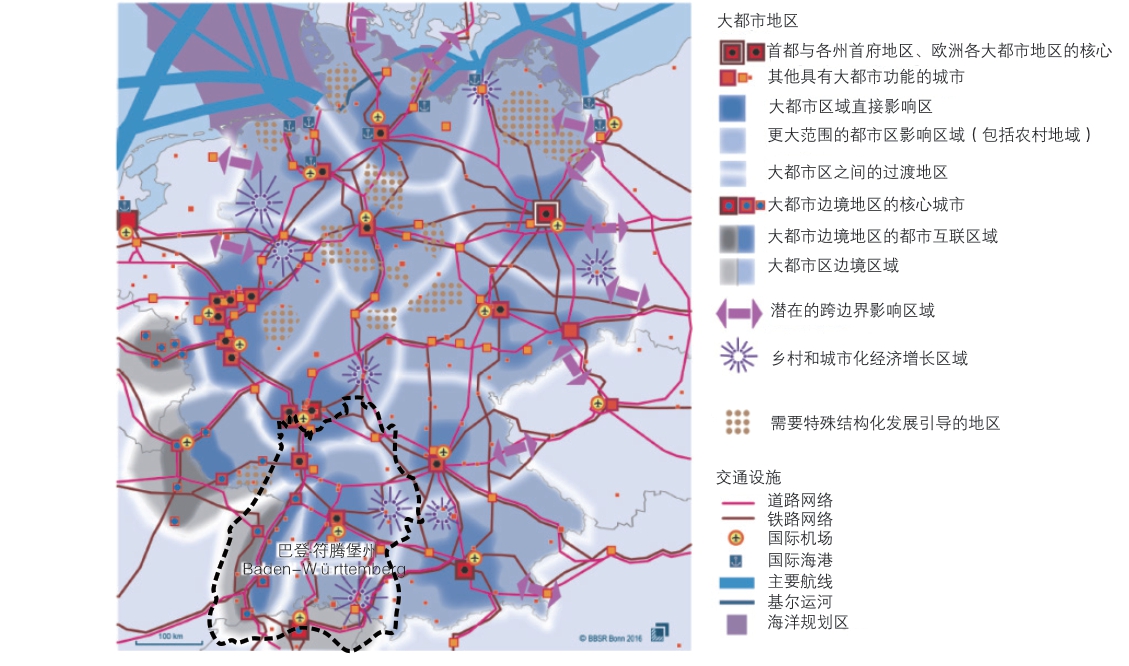

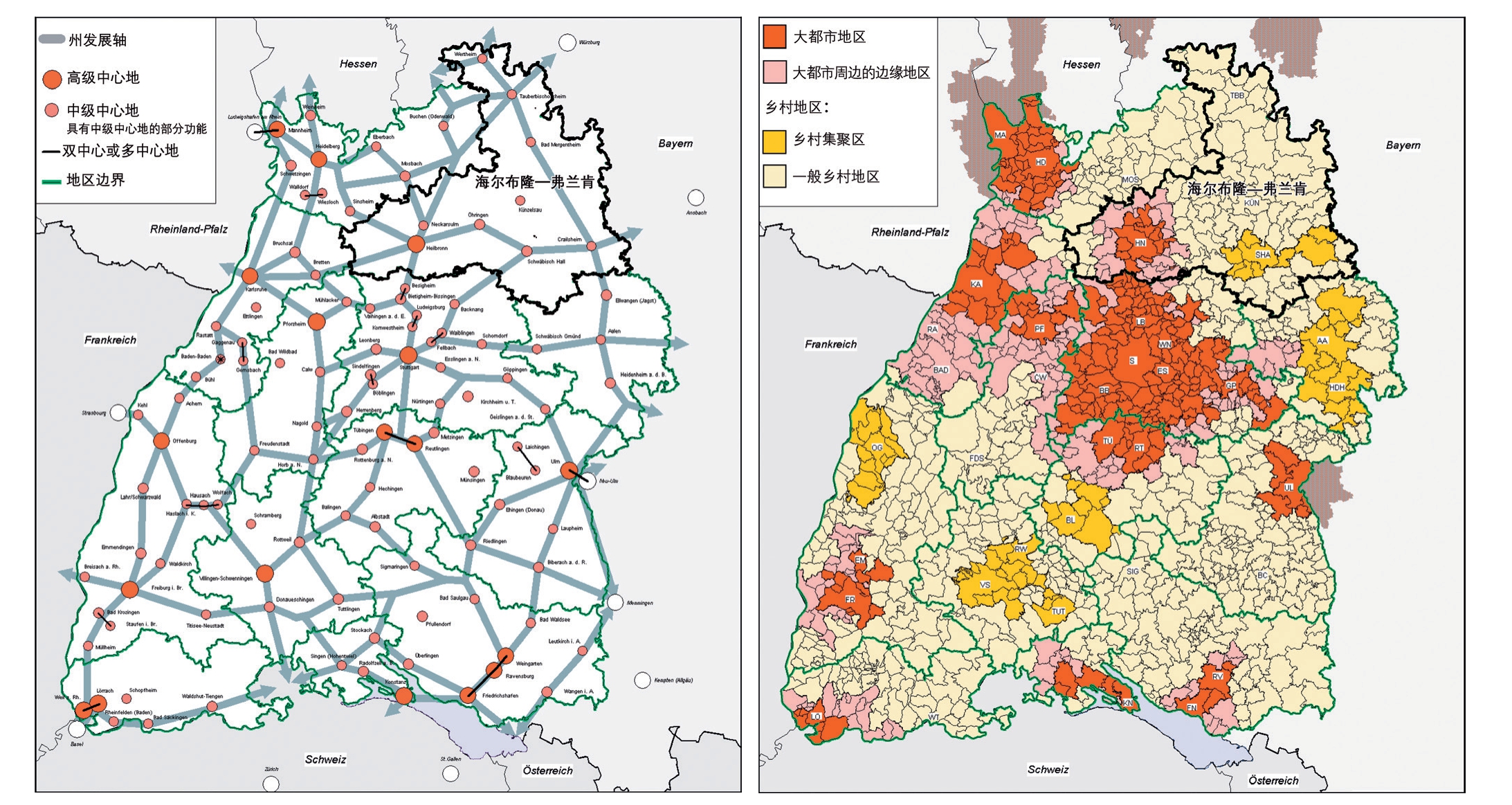

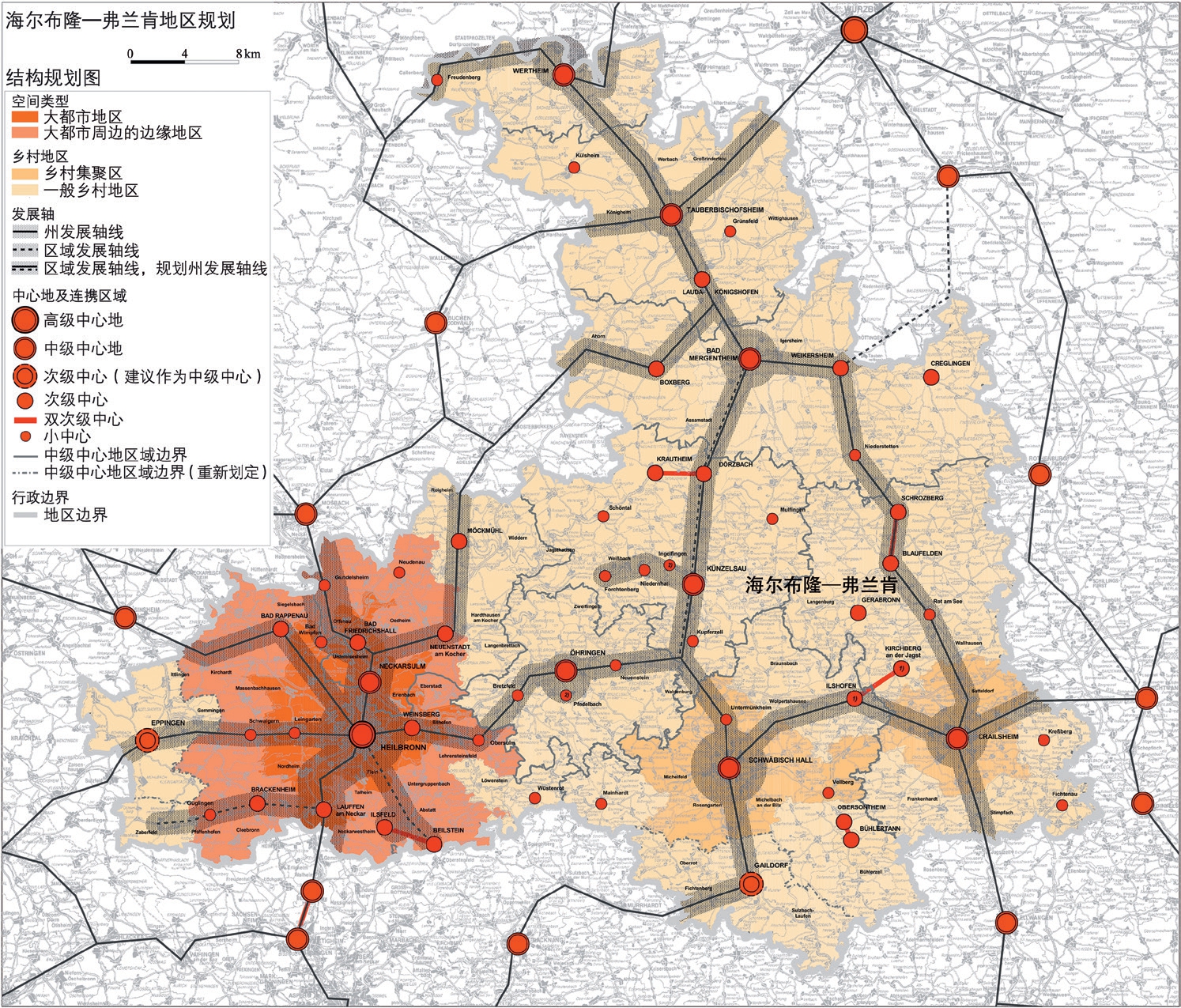

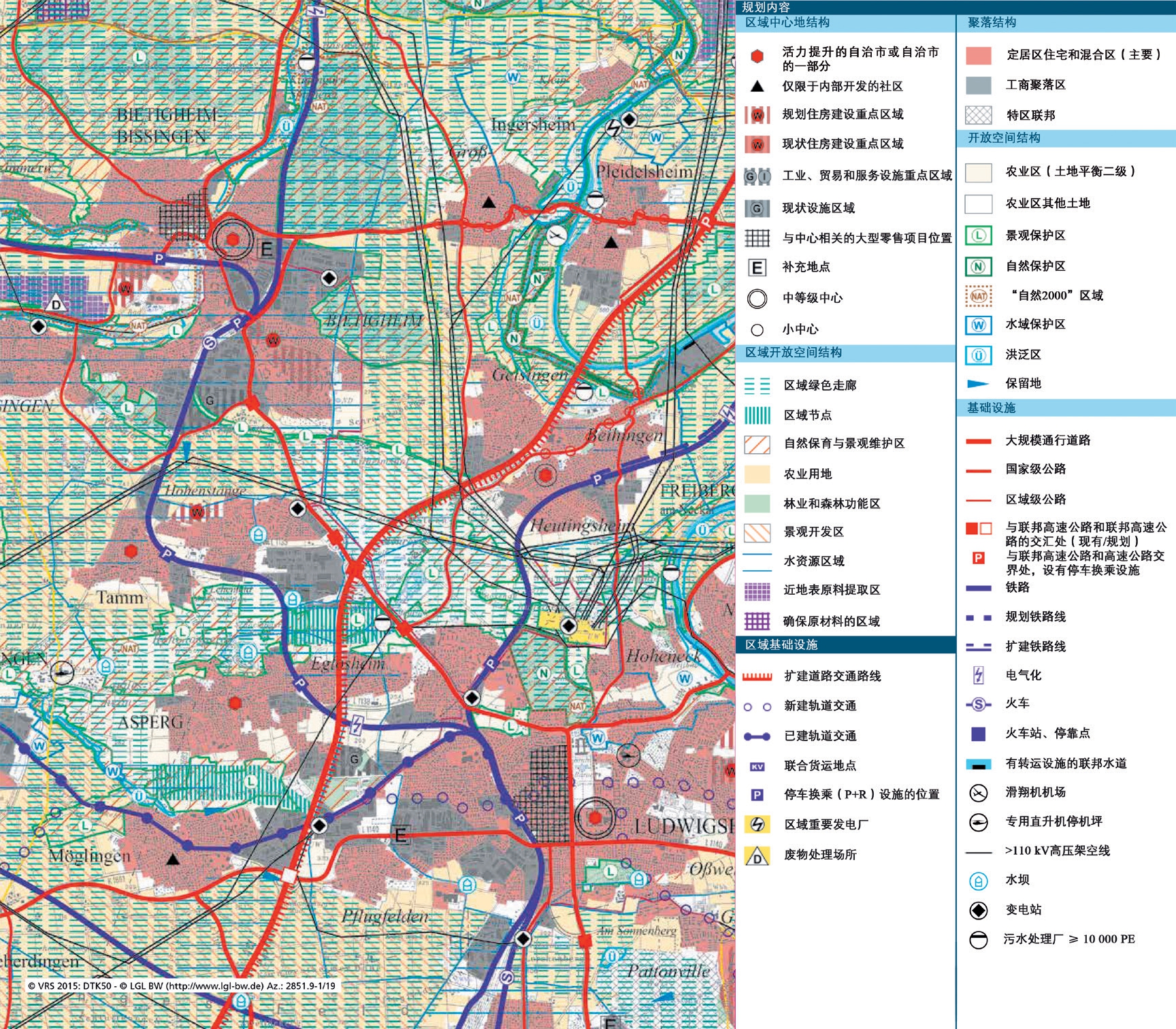

德国对政策空间的层级传导主要通过定居地中心结构的传导来实现。德国联邦规划中明确了各州的核心城市和次一级大都市,划分了大都市地区、城乡混合(过渡)地区和乡村地区,并表达了体现国家竞争力的战略都市区域、城市与乡村的经济发展核心区域和发展落后区域(图3)。州发展计划落实国家发展轴线并确定州内的高级中心地(Oberzentrum)和中级中心地(Mittelzentren)体系及主要发展轴,将国家战略空间细分至四大空间类别①德国的四大空间类别是功能导向的,不同分区有相应的功能定位和空间使用的政策引导,而无明确的用途管控作用,故属于空间上的政策区。,即大都市地区、大都市周边的边缘地区、乡村集聚区和一般乡村地区,并将空间属性直接对应至市镇层级,形成跨级的政策传导(图4)。地区规划落实空间政策属性,进一步识别地区的次级中心地(Unterzentren)和小中心地(Kleinzentren),形成中心市镇指引名录,并细化内部中心地结构(图5)。

图3 德国联邦规划中的空间发展类型划分与中心结构规划

资料来源:作者根据参考文献[30]绘制

图4 德国州空间规划中的中心地结构规划(左)与空间类型规划(右)(以巴登符腾堡州为例)

资料来源:作者根据参考文献[31]绘制

图5 德国地区规划中的空间类型与中心地结构规划(以海尔布隆—弗兰肯地区[Heilbronn-Franken]规划为例)

注:双次级中心和小中心的职能定位不具法定约束力。资料来源:作者根据参考文献[32]绘制

2.2 指标传导

尽管以具有一定约束力的指标传导作为自上而下分解规划目标和规划管控的方式在理论上是可行且较为高效的,但总体上,这类传导方式在西方规划实践中因不同程度的实施困难而较少被采用。

在欧洲国家,自上而下的指标分配往往难以落实,主要原因是无法解决指标背后反映的利益分配问题和合法性问题。例如:住房问题是英国各级规划内容中的重点议题,英国《国家规划政策框架》(NPPF)要求,大伦敦规划和地方规划需要评估未来的住房总需求量,并将市场住房和社会住房供给量分配到邻里规划,但这种指标约束首先在操作方法上受到“并非科学性”的质疑,其次由于触及多个利益主体,规划审查机关在审查规划时受到“合法性”的挑战[33];德国少数地区尝试强制市镇在地方规划中遵守定量的数值目标,并限定土地开发的最大值①如中黑森州(Mittelhessen)的区域规划对住房开发量(容积率、建筑用地面积)上限进行了规定。[34],但在实践中往往由于控制目标不明确、指标管控不彻底、实施执行不力,致使规划指标失去效用,加上面临着立法和实施层面的诸多障碍,完成规划指标的自上而下传导更是难上加难[35]。

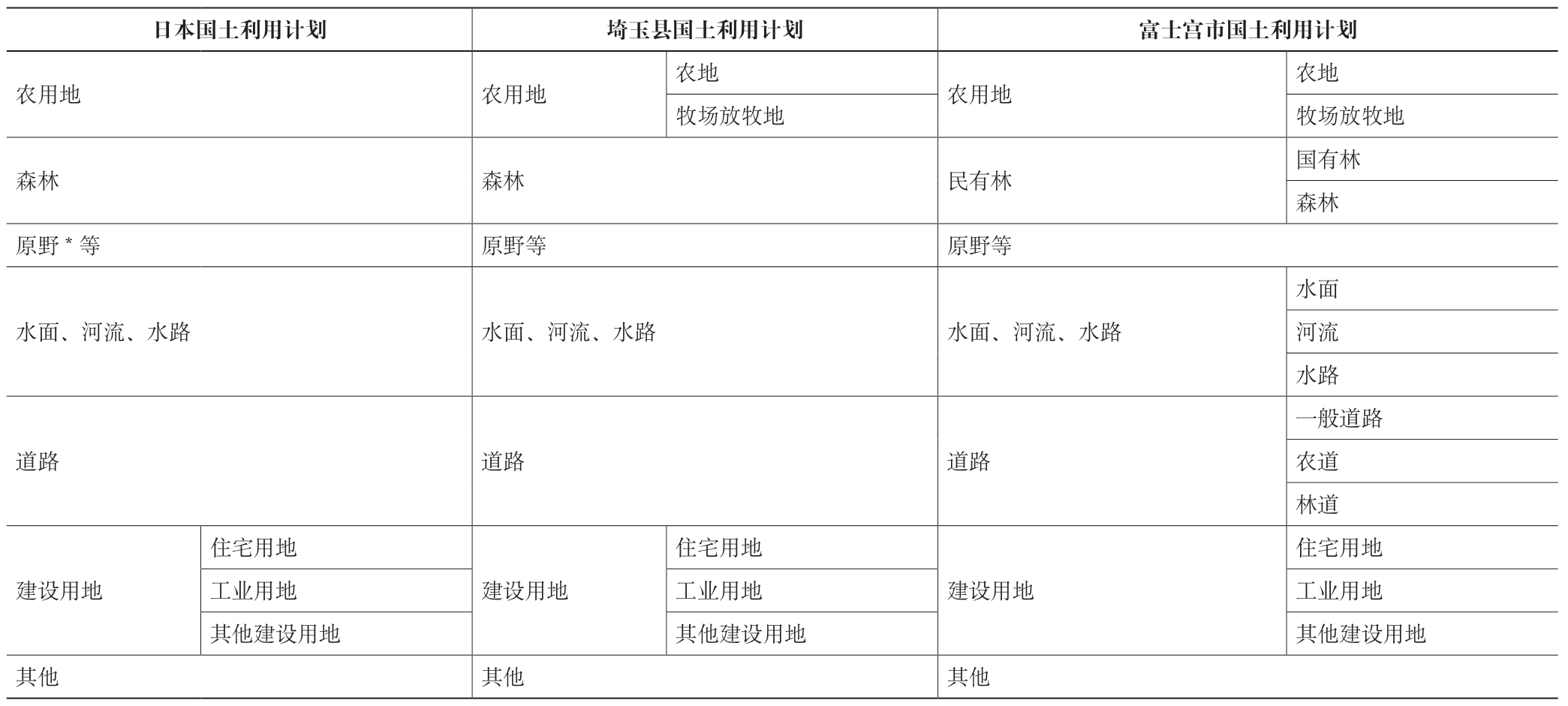

日本在国土利用规划体系中建立了统一的土地使用分区标准,作为从全国到都道府县再到市町村的三级上下衔接、层层递进深入的基本依据(表2)。尽管《国土利用规划法》(《国土利用計画法》,1974 年颁布,2017 年最新修订)规定下级规划应以上级规划为基础,且在各级规划中明确列出了各类土地利用的规模指标,但实践中也并非(或难以)严格执行了指标数字的精确传导。事实上,都道府县规划提出的各类用地面积之和与全国规划面积数据并不一致;即使在都道府县向市町村规划传导的过程中,也难以做到数字的精确传导,指标的使用更强调与国土管理原则和基本方向的协调一致[36-37]。

表2 日本国家、都道府县、市町村三级国土利用计划中土地使用分区指标设立层次比较(以埼玉县、富士宫市为例)

注:*“原野”为日本国土利用计划中的专业名词,包括草地、荒地、牧草地等土地类型。

资料来源:作者根据参考文献[36,38-39]整理绘制

从上述国际经验来看,理想的层级指标传导方式并不易实现,其背后反映的价值判断是难以“就数论数”的,即静态地将指标作为约束下级规划的“底线”意识被(有意或无意地)弱化了,而更多强调动态发挥目标“引导性”的作用。

2.3 控制线传导

随着行政层级的降低,规划的重点逐渐由战略性政策向空间性布局转变,因此空间边界类形式的传导主要体现在次国家一级或更低层级规划向下位层级规划传导的过程中。随着规划尺度的缩小,规划的空间性表达方式逐渐由高度概括指引性的结构性表达,向可度量实际面积或长度的实质性表达转变,即由“虚指”向“实指”,由“开放”到“闭合”①如英国、法国、日本的国家层级规划均为政策纲要(+指标)的形式,而无空间性图纸。。

就目前学界已讨论较多的控制线而言,其作用大体可分为保护性与限制性两大类。保护性控制线一般针对生态资源、海洋资源、景观资源和各类专项规划设定的保护性边界,划定层级较高,且往往以相关专项法规为依据,地方政府以落实为主,如荷兰的海岸带控制线、美国的大型景观保护区等。限制性控制线一般指城市中限制空间增长或约束特定用地的边界,具体的研究和划定层级往往集中在地方政府一级,如美国波特兰市的城市增长边界、英国大伦敦地区的绿带等。本文不对控制线的类型进行穷举,而主要对控制线的典型传导方式作简要梳理。

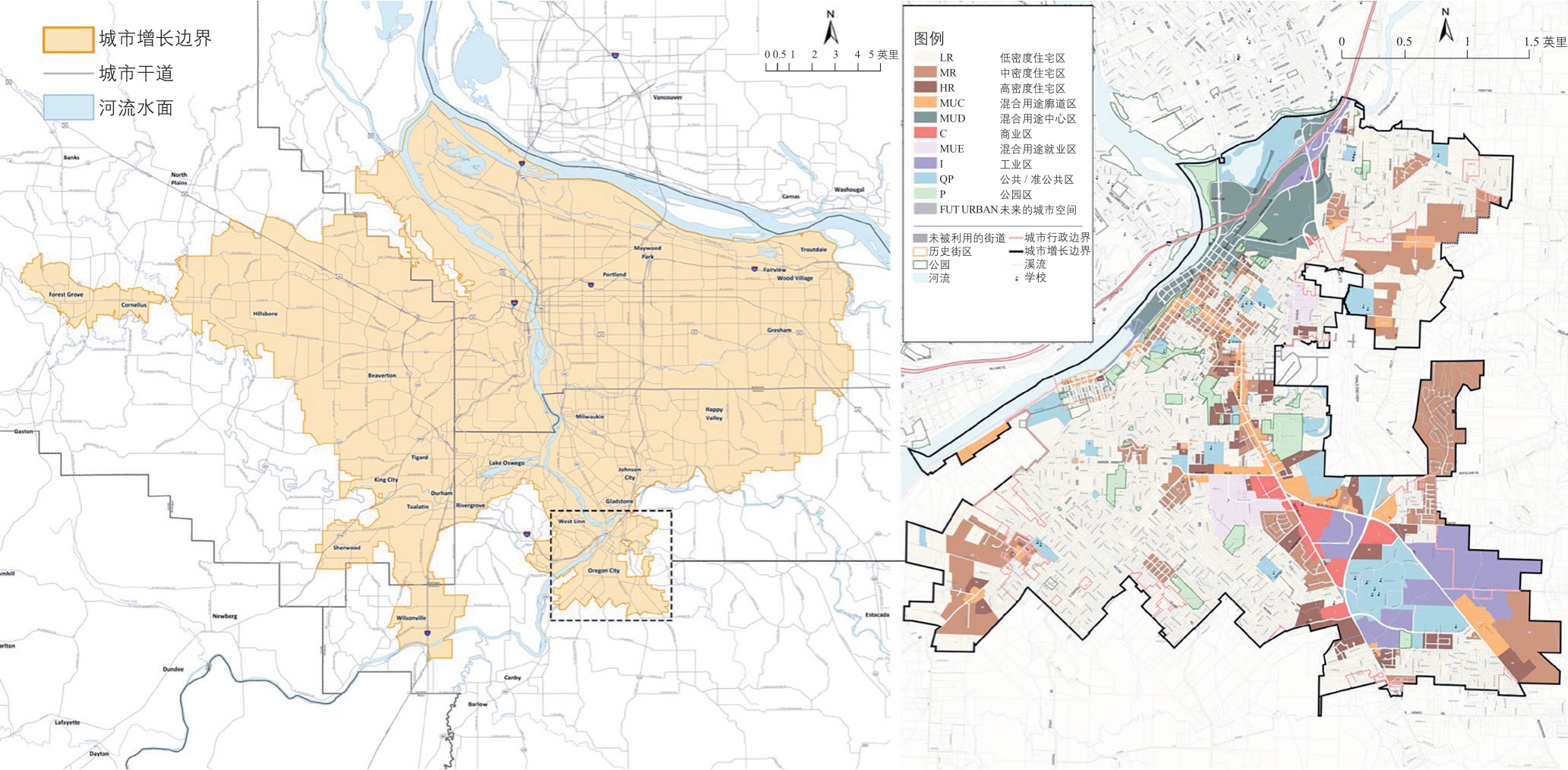

(1)地州级立法,大都市区级划定,县市层级落实:美国波特兰市的控制线划定由州政府出台法案,确立增长边界的法定效力;大都市区政府承担控制线的规划编制、划定、管理和审批等主体职能;县市在总体用地规划中落实增长边界[40-42],并进行每六年一次的评估调整(图6)。

图6 美国波特兰都会区规划(左)和俄勒冈市总体规划中的城市增长边界(右)

资料来源:作者根据参考文献[40]绘制

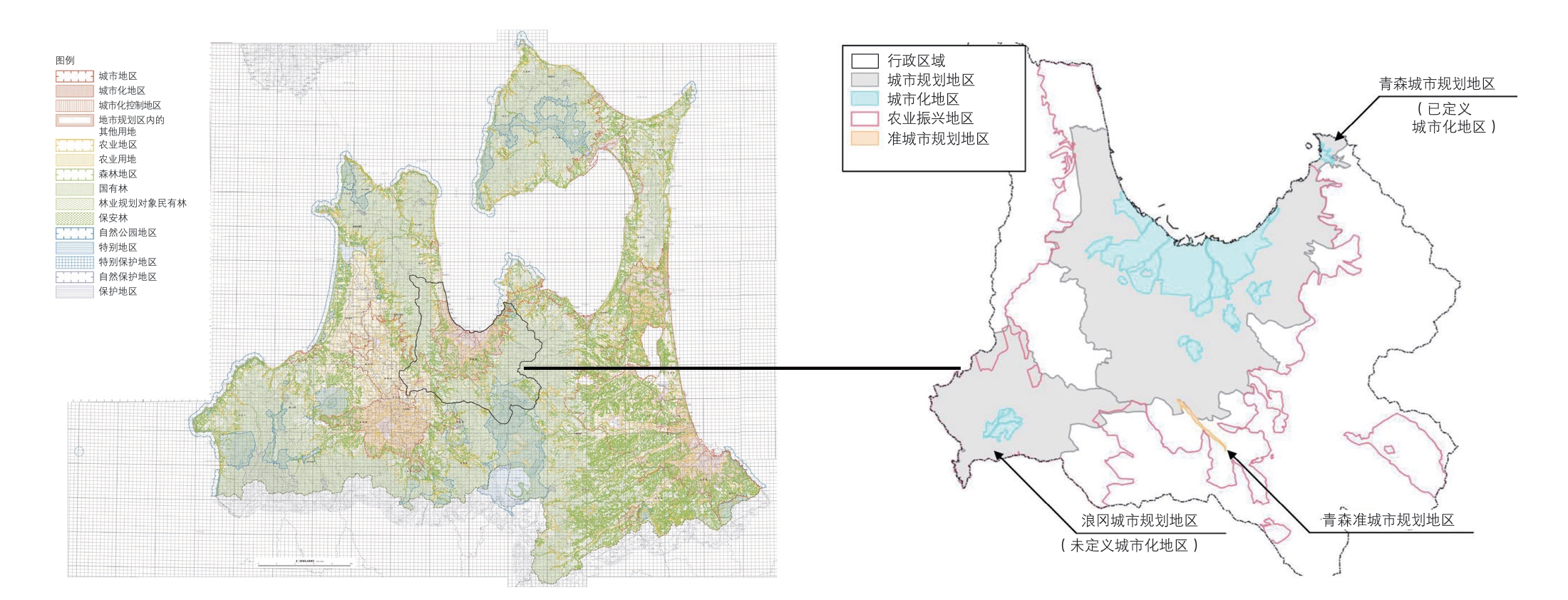

(2)省级统筹划定,下级层层落实:日本通过都道府县层面的土地利用基本规划“划线”,将全域划分为城市地区、农业地区、森林地区、自然公园地区和自然保护区五类地区及相应的子地区,如城市地区内可进一步细分为城市化地区(市街化区域)、城市化控制地区(市街化調整区域)、未定义城市化地区②根据日本《城市规划法》(《都市計画法》),城市化地区指已城市化或在未来十年内优先发展城市化的地区;城市化控制地区指城市规划范围内重点保护农田和森林的城市化发展控制区域;未定义城市化地区指未定义地区分类的城市规划区域(多为小城市的城乡混合地区)。等子地区;下位市町村层面的土地使用规划和单项地区规划如城市规划(都市計画)、农业振兴规划、林业规划等编制时,均须严格落实上位规划确定的空间范围(图7)。

图7 日本青森县土地利用基本规划(左)与青森市城市规划(右)

资料来源:作者根据参考文献[38-39]绘制

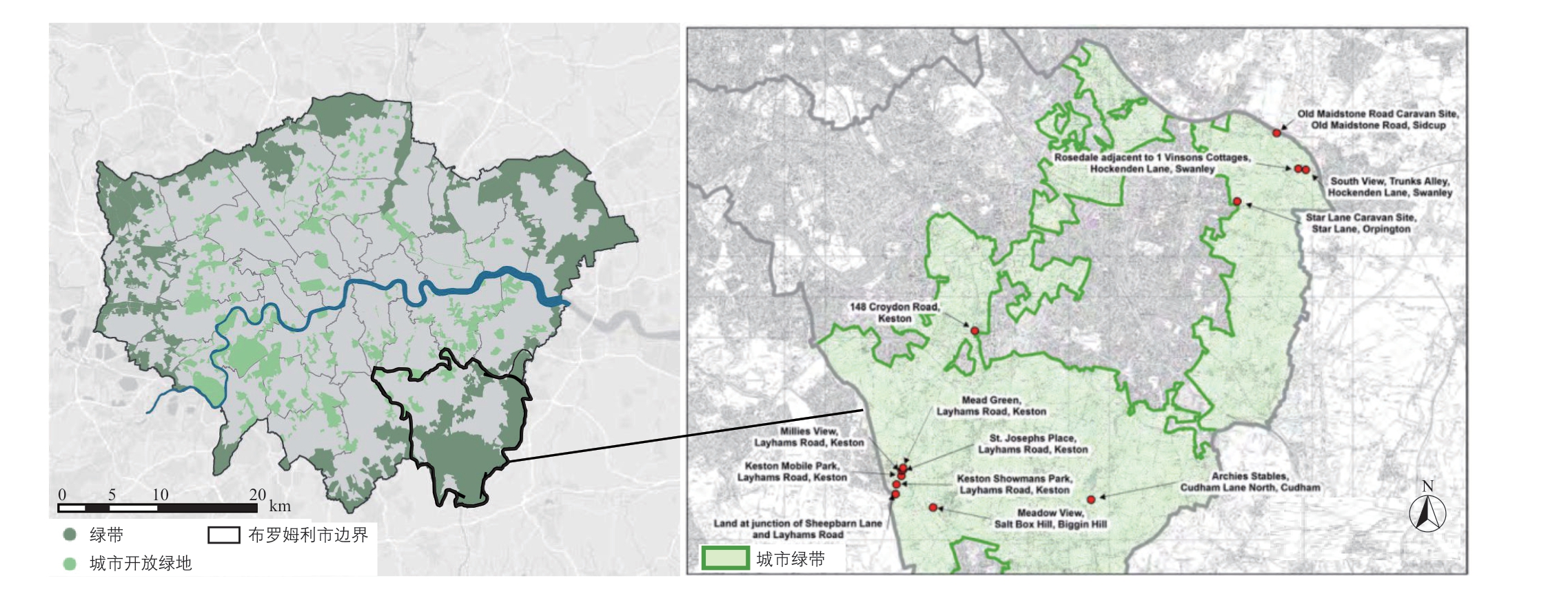

(3)大都市区级结构性划示,地方层级划定:英国大伦敦绿带边界由区域政府和地方政府共同划定,大伦敦区政府在结构性规划中对边界进行统筹划示,下一层级的城市政府在地方规划中落实相应的管控要求,并划定其具体边界(图8)。大伦敦绿带的空间范围长期稳定,而地方绿楔可灵活调整,体现了边界管控的弹性。

图8 英国大伦敦规划(左)与布罗姆利市地方规划中的“绿带”控制边界(右)

资料来源:作者根据参考文献[27,44]绘制

事实上,西方国家划定控制线的出发点是代表国家实现自上而下的资源保护和管控,但是会在实际发展过程中不断平衡协调控制线背后的上级管控要求与地方发展诉求。因此,各国对控制线的理解总体上经历了从功能单一、边界永久的强管控思维转变为功能多元、边界稳定的引导性管控思维的过程[42],且在不断探索弹性保障机制,以增强控制线的灵活传导。

2.4 用途传导

由上层规划的功能性(或政策性)引导向下层规划的精细化管控,是西方国家实现空间用途管制的主要思路。在宏观规划层面,广泛应用政策性分类或粗线条的主要功能分区;在微观规划层面,通过划分细致的用地功能分类来管控和规范开发建设行为[25]。空间用途传导的技术核心在于如何实现由“分区”向“分类”的有效转换。

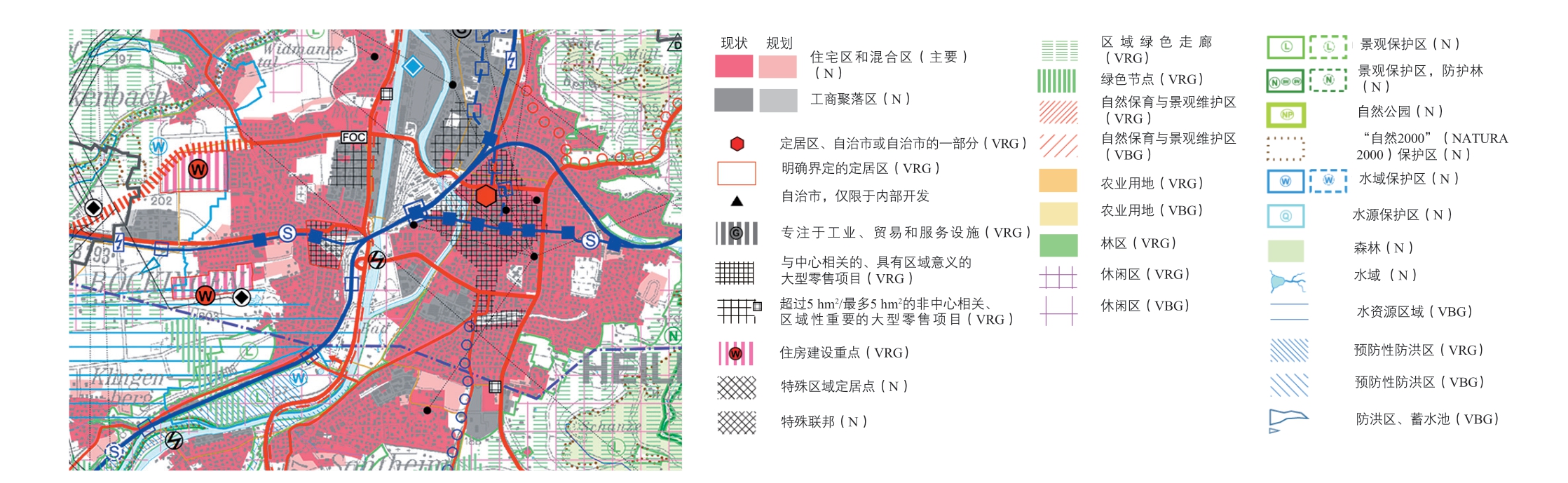

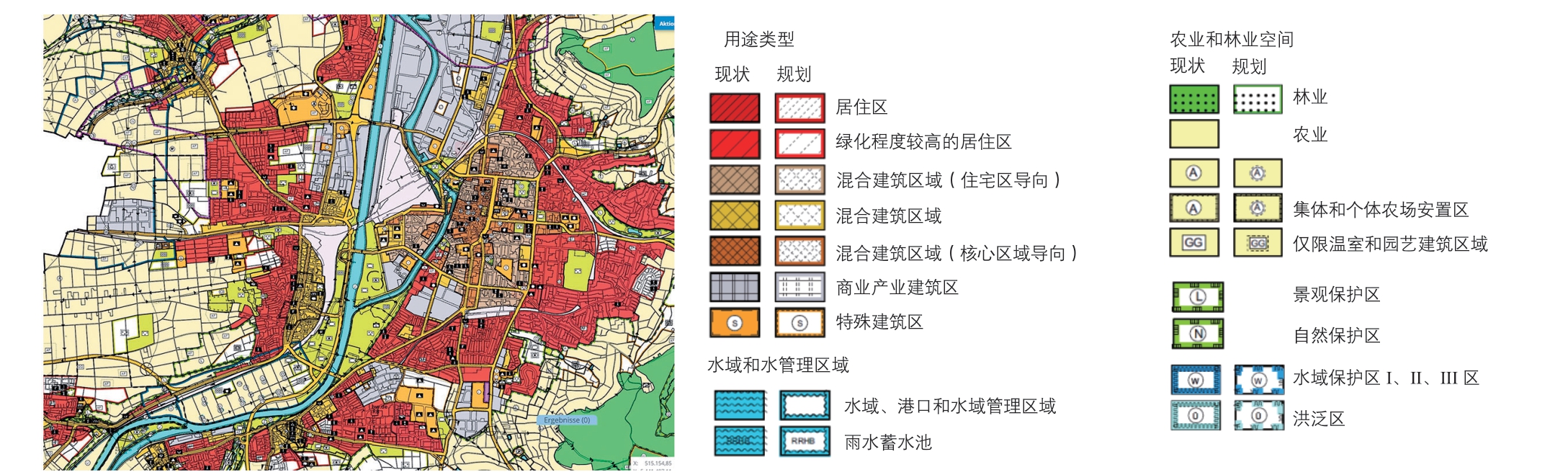

在德国的空间规划体系中,联邦和州并不直接介入国土空间的图斑划定工作,仅对发展与保护的重要空间进行结构性示意,开展空间用途管制的规划载体主要是地区规划和市镇土地利用规划[59]。地区规划中通常包含以1 ∶200 000 比例尺绘制的区域秩序和发展结构图(Strukturkarte)和以1 ∶50 000 比例尺绘制的空间利用规划图(Raumnutzungskarte),后者以功能叠加政策的分区形式表达地区层面的空间使用设想(图9)。市镇土地利用规划通常在1 ∶10 000 比例尺的土地利用类型图中划分土地使用功能分区(图10)。换言之,地区规划向地方规划的分区传导大体遵循由粗到细的原则,但也并非严格的“母集”向“子集”的闭合传导关系。城市区域建设空间的传导中,市镇规划与地区规划划定的建设空间范围较为一致,市镇土地利用规划对地区规划中的功能分区进行类型细化。非建设空间的传导则较为复杂——除由专项规划设定的保护性边界外,地区规划中仅表达农业、林地等非建设空间要素的保护或控制结构,如区域绿色走廊、绿色节点、自然保育与景观维护区等,而地方规划中则需进一步细化为要素的功能分区,因此二者的空间范围并不完全一致或对应。正如地区规划中的说明所言,“空间使用规划图中的图形表示是概括的,而非基于地块(图斑)的,仅表示目标空间区域”。

图9 德国地区规划中的空间利用规划图(以海尔布隆—弗兰肯地区为例)

注:(N)表示“遵守相关法规要求”;(VRG)表示“优先领域”;(VBG)表示“保留区”。

资料来源:作者根据参考文献[32]绘制

图10 德国市镇土地利用规划中的规划分区(以海尔布隆市为例)

资料来源:作者根据参考文献[45]绘制

日本的国土利用规划仅以传导土地发展构想和土地使用分区指标为主,无法定规划图纸。国土空间的用途依托单项地区规划进行层层分解传导,即经由都道府县土地利用基本规划所划定的城市、农业、森林等五大地区范围,根据单项规划法所确立的事权关系(主要针对开发许可权限),在各层级编制的单项地区规划中区分每一层级的空间规划用途的表达深度(表3)。例如:针对城市地区的管控,体现的是“上位规划定区,下位规划定类、地方主导”的逻辑;而针对非建设空间的森林、自然资源等空间,则体现“根据保护等级确定规划事权、上位规划主导”的特点。

表3 日本国家、都道府县、市町村层面编制的单项地区规划类型、内容与开发许可权限

资料来源:作者根据参考文献[46-47]整理绘制

2.5 设施传导

空间规划中对设施类要素的规划传导方法主要包括两类:一是由专项规划直接形成传导;二是将空间规划与各类相关专项规划进行衔接整合,进而形成纵向传导。前者如法国在国家层面出台的公共服务规划(SSC: Schéma de sercives collectifs),针对全国九项基础设施和公共服务设施提出指导意见和基本原则,以此作为指导地市层面编制相应设施配置专项规划的主要依据[48];后者在技术层次上大体遵循如下传导逻辑,即宏观层面提出设施配置的原则性要求,城市总规层面提出设施选址指引,开发建设规划层面深化布局方案①除垂直层级传导外,荷兰空间规划体系中针对大型设施项目实行“对角协调”(Diagonal Coordination)或点对点协调,即从最高级政府决策制定后,此类项目就被纳入建设规划[16]。。除了专项规划中已明确的设施项目可直接形成图斑落位,宏观层面针对设施的空间性传导多为空间示意,核心内容是自上而下地传导设施规划要求。

德国依托中心地体系规划,在州级和地区规划中提出了不同类别中心地的公共服务配套目录与布局要求。在地区规划的空间表达上,以点状要素形式表示出各中心地的工业贸易与服务设施重点区域、住房重点建设区域等,但不作具体的设施布局规划;针对基础设施工程,主要表达区域内的交通系统和各类线性基础设施网络(图11)。

图11 德国地区规划中设施规划表达的深度(部分)

资料来源:作者根据参考文献[51]绘制

日本和韩国则通过构建生活圈传导设施规划要求。日本在全国确立了由区域到地方的四级生活圈,根据不同生活圈等级配置相应规模等级的公共服务设施,协调设施配置,并于2016 年引入了选址优化规划(立地適正化計画),以衔接城市规划、生活圈规划和各类专项规划[49];韩国的《全国国土综合开发规划》依据中心城市的规模将生活圈区分为大都市生活圈、地方都市圈和乡村城市生活圈,分别针对性地拟定了设施配置要求[50]。

3 空间治理现代化视角下的启示和讨论

二级土地管理制度体现了我国实行中央统一领导、地方分级管理并接受上一级管控和引导的体制特性[52]。缘于政治体制、发展阶段和资源约束条件等差异,尽管国际经验应用于我国制度背景下的空间规划实践需要谨慎判别,但其核心理念层面的空间治理要求、技术层面的刚性与弹性的尺度把握等,仍对我国优化国土空间规划的层级传导和横向协同具有积极的启示意义。

3.1 权责划分:保持中央和省级的干预能力,兼顾地方层级的空间治理诉求

空间规划是空间治理的一种方式。国际经验表明,作为制度工具,规划体系并不是固定不变的,它随着国家治理体制逻辑的转变而转变,尽管它的转型是有路径依赖的[53-54]。西方国家历次行政体制的改革影响并决定了层级规划之间的关系,在当前地方分权主义的影响下,规划权力重心也呈现向地方下沉的趋势。权大责大,保留中央与省级政府的干预能力并充分放权地方的国土空间规划,不仅意味着中央政府的灵活性,也意涵着地方政府责任的增加,荷兰最新颁布实施的《环境与规划法》即是一个实证[18]。这提示我们,对于规划传导,不应仅仅秉持技术逻辑,而应从更广阔的治理视角来匹配不同层级的治理权责。

我国与西方国家存在较大的制度差异,国土空间规划体系的建构作为完善国家治理的具体举措[55],应当符合并体现我国从管理转向治理的语境特点,使不同层级规划成为不同层级政府实现空间治理的制度工具。从当前国土空间规划的改革实践来看,国家与省级层面侧重对保护类、战略性、结构性政策的设计制定,而较难直接对开发建设行为进行定量或微观尺度的空间约束和安排;市、县和乡镇级由于开发保护矛盾集中、各级利益冲突交织,同时承担开发许可职责,由此成为规划体系实质上的重心[21]。因此,需要综合运用更为丰富的传导和协同技术来满足不同约束程度的空间治理诉求,提升治理水平。从治理效能来看,基层政府的职责应在规划体系建构过程中予以充分的考量,与其事权匹配。

3.2 技术逻辑:刚柔组合,优化传导与协同的治理结构

从国际实践来看,上级政府关注(管控)下位规划的核心内容重在把控“两头”,即总体层面的发展战略、纲领性和法理性的空间管制要求,以及底线约束(保护);而建设实施层面的开发管理规制、空间使用政策、实施监测等,大多是地方层级规划的内容,话语权多属地方。

针对政策传导而言,刚性传导的是框架性、原则性、目标性的要求,而具体实施策略则是弹性的、允许差异化的。例如英国从国家到地方规划的传导,核心是发展目标与空间使用的政策原则,下位规划提出的策略须回应并符合总体要求并细化措施。针对指标和空间边界类的传导而言,对于保护类和限制类的空间范围,多采用“边界锁定+政策管制”的刚性传导;对于表明政策意图的功能分区、政策分区、空间使用分区等,多采用开放传导的方式,即上位规划确定的空间范围并不表示实体地域,仅表明发展导向,且上下位规划的分区间并非简单、机械的等级对应,而是存在从政策导向到用途导向的转译与扩展过程,通过政策约束(如德国)或法规制度(如日本)来协调弹性区间。

3.3 运作支撑:加强研究工作,重视国土空间法律法规和政策的体系性建设

在我国规划改革之初,《若干意见》已明确国土空间规划体系的建立是全方位的体系建设,其中法规政策体系是国土空间规划有效实施的重要保障。因此,在技术层面探讨国际实践之余,更应从整体思想上认识到,国土空间规划的层级传导和横向协同得以有效运作,需要建立在系统的空间规划规则之上,其中包括用途管制规则、控制边界管理规则以及不同领域的空间政策等。例如:美国俄勒冈州针对城市增长边界的管理以法案形式建立了控制线的评估、调整机制,明确了由不同政府审核边界增长的不同规模情景[42];日本则不断更新土地利用基本规划中不同地区重叠部分的土地利用协调指导的规则,相关规则机制的研究几乎与规划技术的研究同步启动,实时调整,使得规划手段能与管理规则相契合。因此在当下我国积极开展空间规划技术研究的同时,也要进一步加强研究用途分区、用地分类等配套的管控规则、协调机制等,为传导的实体内容提供坚实的制度支撑。

其中,法律法规在西方国家的空间规划体系运作中发挥了规划之外的重要规制作用,诸多国家通过法律法规对具体的保护与开发行为进行管制,而非单纯地通过空间规划手段来实现。例如:日本通过单项法规体系对五大类地区进行土地使用管控;英国和德国以国家法律的形式明确了各级规划的内容和权责;荷兰整合了自然环境、土壤、基础设施、采矿等诸多内容,统筹了土地使用规划、环境保护、城乡建设、文化遗产保护、水资源管理、矿产资源开发等规章制度,以《环境与规划法》的法典形式实现对国土空间的规划管控。随着我国国土空间规划体系的逐步建立,相关法律法规的同步制定尤为关键,建议在《土地管理法》《城乡规划法》等相关内容基础上,进一步加快研究制定“国土空间规划法”①例如对“国土空间”“国土空间规划”“用途管制”等基本概念以及原则性的保护和管控要求作出立法界定和规定等,已经有一定的紧迫性。[56],积极探索与“三线”划定相对应的“城镇开发建设法”“乡村开发建设法”“基本农田保护法”和“生态保护法”等专项法规的立法可行性和立法内容,同时通过立法建立层级政府间的规划协同机制,构建权责对等的规划编审制度。

3.4 多措并举:利用政策引导和社会治理等工具,切实实现国土空间治理的现代化

国土空间规划体系的建立是国家治理体系现代化的意涵内容。以空间治理(而非管理)理念运行规划传导,就意味着传导不仅是空间规划层面而是整个空间治理的过程,传导所对应的手段应是多元的、系统的。在空间治理过程中,规划传导应成为基础性的空间治理工具,除法规约束外,要综合利用政策引导、社会治理等工具,共同促进空间规划的层级联动与协同。例如经济调控机制、土地开发奖励等政策手段是实施空间治理与空间规划的有力抓手:日本在国家层面通过财政手段对都道府县、市町村以及民间机构提出的开发项目进行柔性约束和管控[57];荷兰中央政府通过掌控大比例的财政资源(地方政府财政支出的85%来自中央政府)影响和监督地方政府的决策[58];美国的各级专门机构则通过建设投资直接影响地方(或跨区域)基础设施的落位建设。

此外,社会治理工具是协调空间治理与空间规划达成社会共识的重要方式,因此可通过不同方式实现横向和纵向的规划协同。例如德国主要通过空间规划建议委员会、地区论坛、行动项目、协议合同等方式实现协商建议性传导,以加强公众和社会参与,推动规划协同,进而实现空间治理能力的提升。

4 结语

自2019 年5 月《若干意见》发布至今历时已三年有余,我国国土空间规划改革已经进入攻坚阶段。当前,“五级”规划(不同程度)的全面推进为探索国土空间规划的技术体系提供了重要的机会窗口,但与此同时也暴露出规划传导与协同背后的复杂性。技术逻辑最终体现的是不同层级政府之间的治理逻辑。

由于既往的国际经验研究主要是引介西方国家空间规划的体系性内容,缺少对技术逻辑的详细探究,进而在应用到具体工作中时经常“水土不服”。本文以中国化的语境逻辑研读国际上的空间规划前沿实践,聚焦规划传导与协同。总体而言,他国的制度环境虽然与我国有较大差异,但其理念和技术手段值得我们认真学习。纵观国际实践经验,我国国土空间规划的有效传导和协同需要与国家治理能力和治理体系的现代化建设同步推进,需要在完善空间治理体系的基础上推动国土空间规划的全面改革落地,要重视中央与地方之间权力关系的研究,关注政府层级的事权划分与规划传导的关系,要因地制宜地用好不同类型的传导技术工具。国家治理体系现代化改革要为空间规划体系(不仅仅是传导)的建立留有充分的制度接口,反之亦然。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

感谢干靓、罗震东、沈尧、范冬阳等老师提供的各国研究材料支持,匿名审稿人的宝贵建议,以及王凯主编、张祎娴编辑、顾春雪编辑对本文提出的修订意见。

[1] 李莉,左玉强.省级国土空间规划传导体系构建及运行机制研究[J].上海城市规划,2021(3): 42-47.

[2] 胡智行.空间规划传导机制中的“刚”与“柔”——以上海崇明区为例[J].城市规划,2021,45(5): 68-75.

[3] 胡海波,唐小龙.国土空间规划多元传导机制构建——基于南通地区多层次规划实践的探索[J].城乡规划,2021(增刊1): 38-48.

[4] 葛春晖,袁鹏洲.特大城市总体规划管控体系转型初探[J].城市规划学刊,2017(增刊2): 155-161.

[5] 姚凯,杨颖.市级国土空间规划的统筹与传导实践探索[J].南方建筑,2021(2): 34-38.

[6] SCHMITT P,SMAS L.Dissolution rather than consolidation-questioning the existence of the comprehensive-integrative planning model[J/OL].Planning practice & research,2020[2021-10-10].https://doi.org/10.1080/0 2697459.2020.1841973.

[7] VIGAR G.Towards an integrated spatial planning?[J].European planning studies,2009(17): 1571-1590.

[8] SALET W,THORNLEY A.Institutional influences on the integration of multilevel governance and spatial policy in European city-regions[J].Journal of planning education and research,2007,27(2): 188-198.

[9] SCHMIDT S.Land use planning tools and institutional change in Germany:recent developments in local and regional planning[J].European planning studies,2009(17): 12,1907-1921

[10] LIU J.Coordination through integration: a critical review on the spatial policy and spatial planning system of France[J].International review for spatial planning and sustainable development,2018(6): 125-140.

[11] 范冬阳.法国国土空间规划体系中的“乡镇”[J].小城镇建设,2020,38(12): 35-41.

[12] ESPON COMPASS.COMPASS– comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe.final report[R].Luxembourg,2018.

[13] REIMER M,GETIMIS P,BLOTEVOGEL H,eds.Spatial planning systems and practices in Europe: a comparative perspective on continuity and changes[M].London: Routledge,2014.

[14] LIDSTRÖM A.Territorial governance in transition[J].Regional and federal studies,2007,17(4): 499-508.

[15] HOOGHE E,MARKS G.Unraveling the central state,but how? types of multilevel governance[J].American political science review,2003,97(2): 233-243.

[16] JESÚS M G.Urban planning system in contemporary Spain[J].European planning studies,2007,15(1): 29-50.

[17] 巴里·尼德汉姆.荷兰土地使用规划:原则与实践[M].罗震东,译.南京: 东南大学出版社,2014.

[18] 崔悦,吴婧.荷兰《环境与规划法》改革方向及其政策启示[J].中国环境管理,2021,13(4): 78-83.

[19] 乔艺波,罗震东.集权与分权的平衡——荷兰市镇空间规划的编制与实施[J].小城镇建设,2020,38(12): 21-27.

[20] MÜNTER A,REIMER M.Planning systems on the move? persistence and change of the German planning system[J/OL].Planning practice & research,2020-11-09[2021-10-10].https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1832362.

[21] 谭纵波,龚子路.任务导向的国土空间规划思考——关于实现生态文明的理论与路径辨析[J].城市规划,2019,43(9): 61-68.

[22] Ministry of Housing,Communities & Local Government.National planning policy framework[R/OL].(2021)[2021-10-10].https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005759/NPPF_July_2021.pdf.

[23] 田颖,耿慧志.英国空间规划体系各层级衔接问题探讨——以大伦敦地区规划实践为例[J].国际城市规划,2019,34(2): 86-93.DOI: 10.22217/upi.2017.251.

[24] 张立,董舒婷,陆希刚.行政体制视角下的乡镇国土空间规划讨论——英国、日本和德国的启示[J].小城镇建设,2020,38(12): 5-11.

[25] 程遥,赵民.国土空间规划用地分类标准体系建构探讨——分区分类结构与应用逻辑[J].城市规划学刊,2021(4): 51-57.

[26] 高捷.英国用地分类体系的构成特征及其启示[J].国际城市规划,2012,27(6): 16-21.

[27] Greater London Authority.The London plan: the spatial development strategy for Greater London[R/OL].(2021)[2021-10-10].https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan/new-london-plan/london-plan-2021.

[28] City of Westminster.City Plan 2019-2040 [R/OL].[2021-10-10].https://www.westminster.gov.uk/sites/default/files/media/documents/City%20 Plan%202019-2040%20-%20April%202021.pdf.

[29] Knightsbridge Neighbourhood Forum.Knightsbridge Neighbourhood Plan(2018-2037)[R/OL].[2021-10-10].https://www.westminster.gov.uk/media/document/knightsbridge-neighbourhood-plan-adoption-version.

[30] Geschäftsstelle der Ministerkonferenz für Raumordnung.Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland (2016)[R/OL].[2021-10-10].https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/raumordnung/leitbilderund-handlungsstrategien-raumordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

[31] Wirtschaftsministerium Baden-Württember.Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (2002)[R/OL].[2021-10-10].https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/285309/Landesentwichlungsplan_2002.PDF.

[32] Regionalverbadn Heilbronn-Regionalplan Heilbronn-Franken 2020[R/OL].[2021-10-10].https://www.regionalverband-heilbronn-franken.de/regionalplan-2020.html.

[33] BODDY M,HICKMAN H.“Between a rock and a hard place”: planning reform,localism and the role of the planning inspectorate in England[J].Planning theory and practice,2018,19(2): 198-217.

[34] HENGER R,BIZER K.Tradable planning permits for land-use control in Germany[J].Land use policy,2010,27(3): 843-852.

[35] 周宜笑,谭纵波.德国规划体系空间要素纵向传导的路径研究——基于国土空间规划的视角[J].城市规划,2020,44(9): 68-77.

[36] 国土交通省.土地利用基本計画を作ろう[R/OL].[2021-10-10].https://www.mlit.go.jp/common/001175463.pdf.

[37] 谭纵波,高浩歌.日本国土利用规划概观[J].国际城市规划,2018,33(6): 1-12.DOI: 10.22217/upi.2018.146.

[38] 埼玉县厅.埼玉県国土利用計画[EB/OL].[2021-10-10].https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/saitamakennokokudoriyoukeikaku.html.

[39] 青森市役所.青森市都市計画マスタープラン(2022)[R/OL].[2021-10-10].https://www.city.aomori.aomori.jp/toshi-seisaku/shiseijouhou/matidukuri/toshikeikaku/documents/aomorishi_masterplan_1.pdf.

[40] Oregon Metro.Urban growth management functional plan[R/OL].[2021-10-10].https://www.oregonmetro.gov/sites/default/files/2018/04/16/urbangrowth-management-functional-plan-04162018.pdf.

[41] 赵民,程遥,潘海霞.论“城镇开发边界”的概念与运作策略——国土空间规划体系下的再探讨[J].城市规划,2019,43(11): 31-36.

[42] 张佶,李亚洲,刘冠男,等.寻求强控与发展的平衡——空间规划央地协同治理的国际经验与启示[J].国际城市规划,2021,36(4): 82-90.DOI:10.19830/j.upi.2020.360.

[43] City of Oregon.Comprehensive Plan Map[R].2009.

[44] The London Borough Bromley.The Bromley Local Plan[R/OL].(2019)[2021-10-10].https://www.bromley.gov.uk/downloads/file/51/bromleylocal-plan.

[45] HEILBRONN.Flächennutzungsplan 2003[R/OL].[2021-10-10].https://www.gisserver.de/heilbronn/infopage?name=Fnp&type=ViewerGtiTheme&vname=Geoportal.

[46] 国土交通省.土地利用基本計画を作ろう![R/OL].(2010)[2021-10-10].https://www.mlit.go.jp/common/001175463.pdf.

[47] 静冈县.静岡県土地利用基本計画書(2021)[R/OL].[2021-10-10].https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-030/20150520totiriyou.html.

[48] 刘健.20 世纪法国城市规划立法及其启发[J].国际城市规划,2009,24(增刊1): 256-262.

[49] 沈振江,林心怡,马妍.考察近年日本城市总体规划与生活圈概念的结合[J].城乡规划,2018(6): 74-87.

[50] 肖作鹏,柴彦威,张艳.国内外生活圈规划研究与规划实践进展述评[J].规划师,2014,30(10): 89-95.

[51] Verband Region Stuttgart.Region Stuttgart regional plan[R/OL].(2009)[2021-10-10].https://www.region-stuttgart.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=682&token=5d584afc521d2491a202126da5d2d600e8192c77.

[52] 林坚,吴宇翔,吴佳雨,等.论空间规划体系的构建——兼析空间规划、国土空间用途管制与自然资源监管的关系[J].城市规划,2018,42(5): 9-17.

[53] RIVOLIN U J.Planning systems as institutional technologies: a proposed conceptualization and the implications for comparison[J].Planning practice and research,2012,27(1): 63-85.

[54] BUITELAAR E,BREGMAN A.Dutch land development institutions in the face of crisis: trembling pillars in the planners’ paradise[J].European planning studies,2016,24(7): 1281-1294.

[55] 赵民.国土空间规划体系建构的逻辑及运作策略探讨[J].城市规划学刊,2019(4): 8-15.

[56] 田亦尧,王爱毅.国土空间规划立法的法体模式及其选择标准[J].国际城市规划,2021,36(3): 83-90,135.DOI: 10.19830/j.upi.2020.472.

[57] 沈振江.日本的城市规划体制与空间管制[J].城乡规划,2019(2): 98-100.

[58] 于立.控制型规划和指导型规划及未来规划体系的发展趋势——以荷兰与英国为例[J].国际城市规划,2011,26(5): 56-65.

[59] 干靓,张立,董舒婷,等.德国市镇建设指导规划及对我国乡镇国土空间规划的启示[J].小城镇建设,2020,38(12): 12-20.