引言

伴随着经济联系增强和信息科技进步而出现的全球化已成为必然趋势,也逐渐向人类社会发展进程中的政治、教育、社会和文化等领域延展。毋庸置疑,全球化在打破时空界限、加快要素流通、资源优化配置等方面有显著的积极影响,更对本土经济发展有强力的推动作用,众多国家纷纷将其纳入国家战略。然而,21 世纪初期的“反全球化”运动兴起让越来越多人意识到全球化背后危机重重,文化殖民下文化多样性减少、资源掠夺下生态环境恶化、资本统治下贫富差距加大等全球性问题逐渐浮现。此时,带有历史特殊主义色彩的地方性知识再次回归大众视野,不仅折射出现代西方科学知识存在的局限性,也反映出人们对传统本土文明价值的重新审视,以及对可持续发展的迫切需求。同时,知识经济时代的到来也使得创新成为经济社会发展的主导力量,根植于历史、传统和当地生态环境的地方性知识具有超越时空的稳定性[1],作为宝贵的知识资源无疑是创新的重要源泉,关键在于如何挖掘其内在应用价值。目前全球范围内地方性知识的发展情况不容乐观,长期以来因难以获取西方主流实证科学的身份认同而日渐边缘化甚至消弭,倘若获得实证科学的解释,又面临文化基础的丧失[2]。由此地方性知识成为众多研究领域近年来关注的热点话题,并逐渐从人类学、科学哲学、教育学等传统人文社会科学领域向工程技术实践应用层面延展。笔者对近十年相关的国内外文献进行梳理总结①本文选取中国知网(CNKI)和Web of Science(WOS)作为文献检索平台,以“地方性知识”(local knowledge)、“本土知识”(indigenous knowledge)、“传统知识”(traditional knowledge)、“传统生态知识”(traditional ecological knowledge)作为关键词进行主题检索,并对文中包含“可持续”(sustainable/sustained)、“可持续性”(sustainability)的文献进行精炼,最终以中国社会科学引文数据库(CSSCI)和WOS 核心库为数据来源,检索时间选取2010—2019 年,经过筛选后共获取有效的国内文献350 篇,国外文献874 篇。,结果表明研究重点主要集中在以下方面:(1)地方性知识获取方法的创新[3-4];(2)地方性知识多元价值的评估[5-6];(3)地方性知识与现代科学知识的融合路径[7-8];(4)地方性知识产权的法律支持[9];(5)地方性知识的恢复、保护与传承[10-11]。

在空间学科研究领域,囿于地方性知识适用范围有限,其在实践应用层面并未引起足够重视,仅在背景基础资料分析阶段有所涉及,且对地方性知识持有者的关照不足,导致地方性知识的生成与应用长期处于“黑箱”中。但是地方性知识所具有的地域性、稳定性、适应性等特质,使其在可持续发展成为全球命题的当下具有巨大的研究价值,并已有专家学者在可持续发展相关领域进行应用研究,虽然仍处于前期多学科分散式探索阶段,尚未形成具有系统性的跨学科综合理论体系,但对可持续空间规划仍具有较强的启示意义。基于上述思考,本文对地方性知识的相关概念与内涵进行辨析,结合实践案例梳理总结地方性知识在国内外可持续发展研究相关领域的应用探索经验,明确地方性知识与可持续空间系统的内在关系,尝试建构地方性知识在可持续空间规划中的应用框架,为我国空间规划工作的开展提供新思路。

1 地方性知识的相关概念内涵辨析

当前学界普遍接受的是,地方性知识发端于1960 年代美国文化人类学家克利福德·吉尔兹(Clifford Geertz)的《地方性知识——阐释人类学论文集》,但书中仅指出地方性知识与现代西方知识的差异性,以及与当地知识掌握者的密切关系[12],并未对其作出明确的定义。由此,引发了不同学科领域专家学者对地方性知识与现代科学知识关系的争论。吴彤指出科学实践哲学讨论的核心是知识本性特性,并非知识的种类特性,所以现代科学与本土知识都具有地方性[13]。面对地方性知识被视为对现代科学知识的反抗而成为“普遍性知识”对立面的情形,吉尔茨也回应道:“这种对立是一种地方性知识(比如神经病学)与另一种地方性知识(比如民族志)的对立。”[14]但也有学者认为,地方性知识与普遍性知识实质上并不构成对立[15],单纯强调任意一方都会陷入误区,应积极结合形成正确的科学观[16]。全球化背景下随着地域时空界限的消除,学者致力于推动科学知识本土化,实现与地方性知识整合发展,如此不仅能超越文化相对主义与普遍主义,推动跨文化研究创造的可能性[17],也能促进全球科学文明进步。

随着地方性知识概念在不同学科领域延展,国内外学者也依据自身研究需求对其进行了不同解译。规划大师梁鹤年认定地方性知识既包括系统化的、正规的和深思熟虑的知识,也包括来自社会交往、社会经验的“普通常识”“实用思维”以及寓言、隐语等[18]。人本主义地理学者段义孚所理解的地方性知识是因人们一起吃饭、居住、应对危机和分享环境而产生的共同理解和共识,如人与生态关系、生产活动的空间组织以及神圣空间的位置等[19]。联合国教科文组织举办的相关活动中的解释是“全世界的人类社会都开发了丰富的经验和解释,与他们所处的环境有密切联系,这些‘其他知识系统’今天通常被称为传统生态知识(traditional ecological knowledge)或本土和地方知识(indigenous and local knowledge),包含复杂的信息、理解和解释,引导全球人类社会与自然环境的无数互动”[20]。张永宏则从知识、权力与发展相互关联的视角出发,认定“本土知识”包含地方性知识、被压迫的知识和传统知识三方面的内涵[21]。

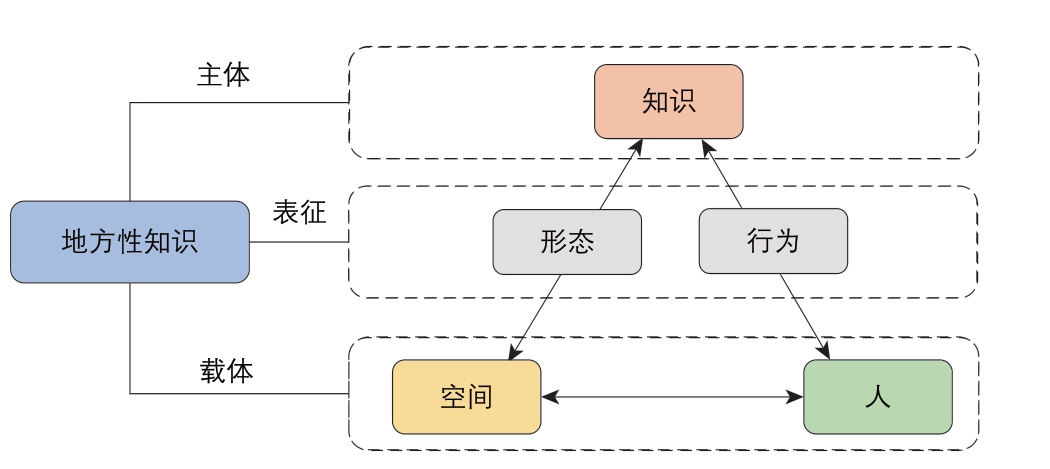

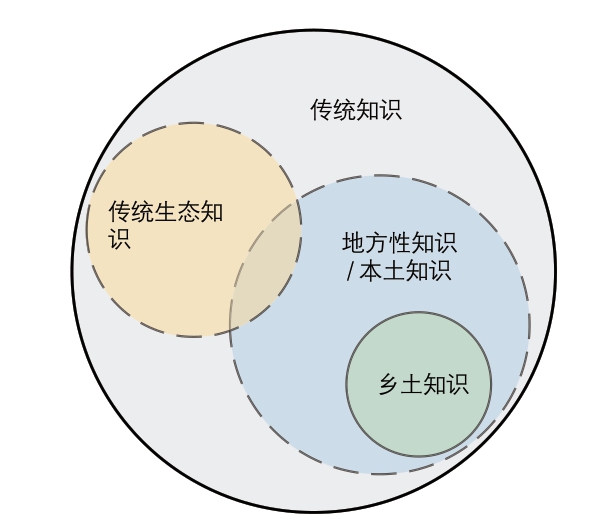

地方性知识延伸而来的概念纷繁复杂,由于受到学科背景、地域环境、文化差异、社会阶级等多种因素影响,都难以脱离传统与现代二元主义[22],且前置修辞限定词多来自发展需要和时代话语,主要是揭示知识的实践性、情景性和文化嵌入性特征[23]。其中“地方性”不仅有空间属性,更多强调知识产生时的特定场景,包含特定历史条件下所形成的文化与亚文化群体的价值观以及特定的利益关系所决定的立场和时域[24]。从地方性知识的产生与构成来看,暗含的是人、空间与时间三大要素协调互动关系,其中知识是主体,人与空间是载体,人的行为与空间形态是表征,人的行为与空间形态在长期相互作用下实现地方性知识的不断更新发展(图1)。由此,笔者推断地方性知识基本等同于本土知识,侧重于知识的空间属性,其中乡土知识限定于乡村地区,传统知识更强调时间维度,是与现代知识相对且包含地方性知识的概念,传统生态知识则是其中与生态环境相关的部分内容(图2)。具体而言,地方性知识是在特定空间环境中,人们在生产生活实践中总结积累起来的经验,并在不断适应自然生态环境与社会经济制度变化中更新发展,具有不可替代的可靠性、技术的低廉有效性、地域性与针对性、灵活性与开放性等特性[25]。

图1 地方性知识的体系构成

图2 地方性知识的相关概念辨析

2 地方性知识在国内外可持续发展研究中的应用探索

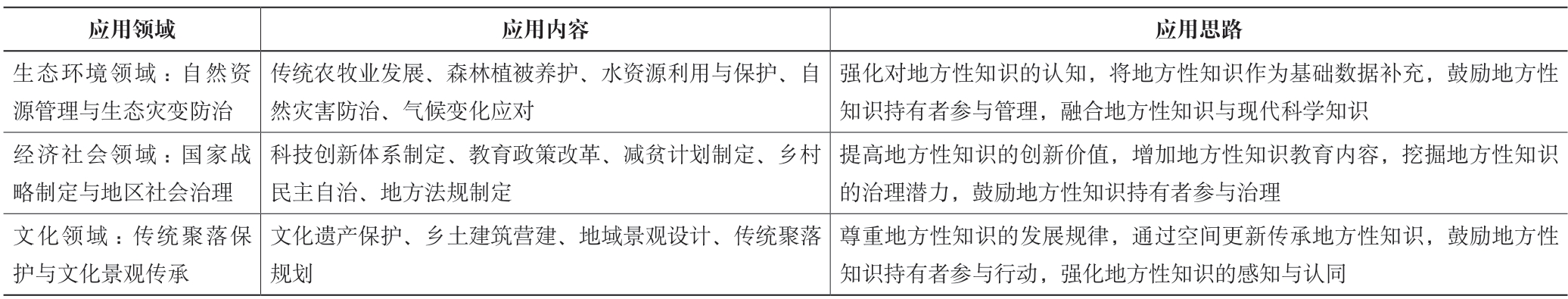

国外的地方性知识研究开展较早,相关理论研究与实践应用成果较为丰富,研究方法也从传统的田野调查与“深描”民族志逐渐延伸出文化共识分析、参与式图绘和参与式场景规划等[26]。由于国家地区文化背景与地域环境的差异性,研究侧重点有所不同,但在实践应用层面基本围绕地方性知识的获取与评价、与现代科学知识的融合互补,以及有效融入发展策略等方面展开,遵循着“现象解释—数据提供—方案完善—参与管理—更新反馈”的应用逻辑。随着全球化问题的日益凸显与可持续发展的共同诉求愈发强烈,地方性知识在生态环境、经济社会和文化等可持续发展研究领域的应用已有初步探索,包括自然资源保护、生态灾变应对、社会公平保障、循环经济发展与历史文化传承等方面,引起国内外学者的广泛关注(表1)。

表1 地方性知识在可持续发展研究领域的应用

2.1 生态环境可持续:自然资源管理与生态灾变防治

当前人们逐渐意识到现代文明将会因为资源匮乏而崩溃,所以开始反思并求助于生活在地球上的先民们,试图从他们与自然相互关系的发展演变中获取经验,包含对自然环境的观察与理解、维护与利用的生态智慧与生存技能[27-28]。随着城市化与现代化的不断深入,能直接接触自然资源的机会越来越少,导致人们对其普遍缺乏认知[29],地方性知识成为自然资源管理与利用不可或缺的部分,涉及传统农牧业发展、森林植被养护、水资源利用与保护等方面。当地方性知识开始广泛应用于实践时,地方性知识持有者的作用就逐渐突显,制定相应制度鼓励其参与资源管理成为关键[30]。有学者在我国西南山区汉丰湖河岸景观修复工程中将地方性知识作为重要规划依据与数据来源,融合地方性知识调查与现代科学分析形成规划方案,并与常规方案进行比对,再通过调查获取公众对方案的态度与偏好,最终结合公众意见进行反馈修正,形成最终的景观修复方案[31](图3)。此外,在人类与自然相互适应过程中,灾变的出现时常被人们解读为大自然因人类活动的不当而予以的惩罚,从而衍生出神话传说和宗教信仰,成为最初解释世界的唯一途径且影响深远。而现代文明的发展却让人们对那些神话传说嗤之以鼻,甚至对其冠以“迷信落后”等的帽子,殊不知那些具有社会影响力的神话传说蕴含着应对自然灾变的地方性知识[32]。尤其近年来全球气候变化给各国家和地区的可持续发展带来巨大挑战,如何跳出地方性知识与科学知识孰优孰劣的虚假二元论,理解并积极探索二者的整合思路才是关键[33]。我国地理格局差异较大,分布着大量少数民族,丰富的地方性知识无疑是现代科学知识创新的重要理论来源,例如云南德钦县藏族对气候变化有着独特的传统知识体系,包括传统利用牧草资源知识、藏医药药用生物资源、传统畜牧业生计方式以及传统文化与习惯法等[34]。

图3 地方性知识在不同可持续发展实践框架中的应用

2.2 经济社会可持续:国家战略制定与地区社会治理

为了更好地应对全球问题并实现可持续发展,仅依靠地方性知识理论层面的挖掘与技术层面的融合是远远不够的,国家战略制定与社会制度改革的深度结合也尤为重要。不同国家和地区的自然地理环境、历史文化背景和民族宗教信仰千差万别,对该文化中各类行动者的行为组织方式产生深远的影响,形成了特定的认知规则与价值观[35]。因此,对于拥有悠久人类文明史的国家而言,地方性知识有着不可替代的优势与价值,其保护与发展更被提升至国家发展战略高度。南部非洲国家就将地方性知识应用于科技创新体系、教育政策和减贫计划中,并将之纳入立法体系、政府管理体系和国家建构视野,从而建构自主发展动力体系,以应对外来殖民文化的不可持续[36]。在地区社会治理层面,独特的风俗习惯、宗教信仰、民族文化等都是隐形的社会治理资源,“因俗而治”是我国自古就有的治理边疆少数民族的经验,不仅能促进各民族的经济文化交流,也能保障国家政权的稳固与统一[37]。此外,当前“共同缔造”行动在我国城市社区更新中成效显著。以广州泮塘五约微更新改造为例,通过地方性知识共享以及规划角色向“局内人”转变,推动社会资本完善与社区协作更新,使得更新改造效应持续放大,全面提升了社区的可持续发展能力[38](图3)。在基层农村治理工作中,地方性知识是实现民主自治的重要保障,通过鼓励乡贤乡绅参与治理,发掘地方传统相关民约,提高村民参与意识等,能更好地进行资源的合理配置,大大降低社会治理成本[39]。近年来我国江浙乡镇创造的“民主恳谈会”“乡村典章”和“枫桥经验”等具有地方性特色的基层民主治理模式已成为地区经济发展的关键,由本土资源演化而来具有差异性和复杂性的地方性知识文本不仅让人们意识到实践问题的特殊性,也能获得“他者”的认同与理解,有助于民主传统得以源远流长[40]。

2.3 文化可持续:传统聚落保护与文化景观传承

虽然目前国内外地方性知识在文化可持续方面的应用仍处于探索阶段,但丝毫不影响其在传统聚落保护与文化景观传承领域的价值,尤其是当人们意识到文化多样性与生物多样性同等重要时[41],地方性知识成为理解过去与洞察未来的关键,更是实现传统与现代对话的重要途径。因为传统聚落与文化景观是地方性知识重要的空间载体,蕴含着丰富的地方性知识,涉及物质文化遗产与非物质文化遗产,是保护工作开展的重要内容,且需要系统性的发掘与整理才能真正实现传承与发展。1998 年中国与挪威合作在贵州建设梭戛苗族生态博物馆,用于保护当地极具民族特色的非物质文化遗产,其核心建设指导思想便是在充分尊重地方文化持有者的文化自觉前提下介入保护。虽然在实践过程中因缺乏公权机构的认证而与理想有所偏差,但通过地方认同来实现价值升华的思路是值得肯定的[42]。与此同时,地方性知识也能帮助我们更好地理解文化景观,因为独具特色和认知体系的文化景观是因地方性知识体系与地方性自然环境作用于物质空间体系而形成的,包括建筑与聚落景观、土地利用景观与地方性居住模式等[43]。张中华将地方性知识作为传统乡村聚落景观的内在核心,提出挖掘地方性知识的特质信息并解析其内在本质、恢复传统乡村聚落景观的“地方感”以及将地方性知识作为特色风貌营造的重要依据等对策[44],并以陕南柞水县凤凰古镇为研究对象,探索了地方性知识在传统聚落景观保护与传承中的应用[45](图3)。

3 地方性知识在可持续空间规划中的应用框架建构

3.1 地方性知识与可持续空间的关系

若想探讨地方性知识在可持续空间规划中的具体应用,首先必须厘清地方性知识与可持续空间的关系,所以本文尝试对“可持续空间”进行系统性重构。“可持续性”来源于生态学中的“生态可持续性”(ecological sustainability),描述的是自然资源保护与利用间的平衡状态。1987 年世界环境与发展委员会(WCED: World Commission on Enviromment and Development)在《我们共同的未来》报告中明确其综合定义为“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展”①转引自参考文献[46]。。由此可知,“可持续性”描述的是一种理想化的过程、状态或目标。尽管可持续空间概念多是针对城市提出[47],但是考虑到城市、乡村、自然环境三者间的联系日趋密切且复杂化,以及人文社会学科“空间转向”的重要理论动向[48],故将其作为一个有机的整体空间系统进行讨论。当前关于可持续空间构成尚未盖棺定论,重点是通过各要素系统的协调来实现空间的可持续发展[49]。考虑到人在可持续空间系统中的载体与链接作用,笔者提出以“文化”来解释“制度”现象,其中包括地方性知识与普遍性知识,并将“生态”纳入“环境”中进行考察,形成“文化—经济—社会—环境”的可持续空间系统构成思路。

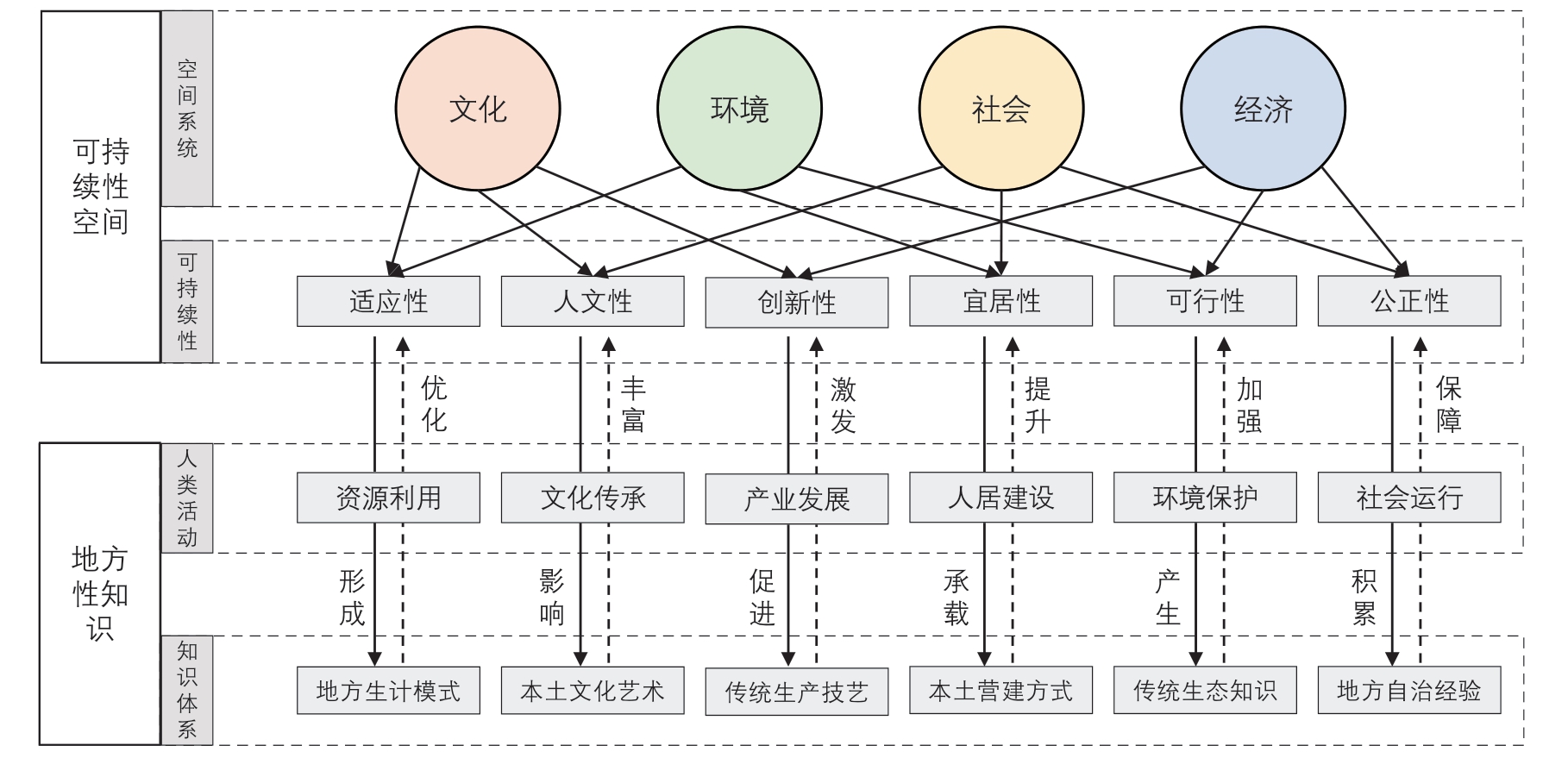

与此同时,结合地方性知识的基本内涵、形成机制与应用价值,可认为其与可持续空间存在互馈关系。具体而言,可持续空间系统是由文化、经济、社会和环境四个子系统相互协调与制约形成,地方性知识在过程中产生、演化与更新,并通过影响人类活动来推动可持续发展(图4)。其中,文化与环境在资源利用中互动形成地方生计模式,反之亦能改善资源利用方式,优化空间适应性;文化与社会在文化传承中互动影响本土文化艺术,反之亦能增加文化传承内容,丰富空间人文性;文化与经济在产业发展中互动促进传统生产技艺,反之亦能加强产业经济活力,激发空间创新性;环境与社会在人居建设中互动承载本土营建方式,反之亦能保障人居建设品质,提升空间宜居性;环境与经济在环境保护中互动产生传统生态知识,反之亦能协调环境保护与经济增长矛盾,加强空间可行性;社会与经济在社会运行中互动积累地方自治经验,反之亦能协调社会运行,保障空间公正性。

图4 地方性知识与可持续空间的关系

3.2 地方性知识的应用目标与原则

可持续空间规划涵盖规划决策、土地利用、交通组织、开放空间布局、生活空间规划等多项内容,也包括规划决策到实施全过程,核心是通过规划统筹引领实现空间可持续发展[50]。当前地方性知识在应用于空间规划时仅作为背景资料出现,规划者也只是对其进行简要评述,未能进行深入系统性的分析,使其难以在实践应用层面得以转换而常被忽视。因此,地方性知识在可持续空间规划应用中应实现四点主要目标:(1)确保问题分析的客观性与真实性;(2)优化空间规划布局与资源要素配置;(3)实现空间的地方性解析与建构;(4)保障规划实施与规划决策的公正性。重点在通过对地方性知识的挖掘与分析,将其纳入当前的空间规划体系,为具体规划方案创新提供思路,能较好推进现代规划理论在实践中的本土化,也能洞察公众参与规划决策的“非理性”因素,从而使得规划思路获得更多认同[51],保障空间规划有效实施与空间的可持续发展。与此同时,地方性知识在可持续空间规划应用中应坚持四项原则:(1)以人为本统筹考虑可持续空间系统要素协调发展;(2)以可持续发展为核心激发空间活力;(3)以问题为导向有效整合地方性知识与普遍性知识;(4)以地方性建构为目标重塑空间的文化认同与文化自信。

3.3 地方性知识的应用框架

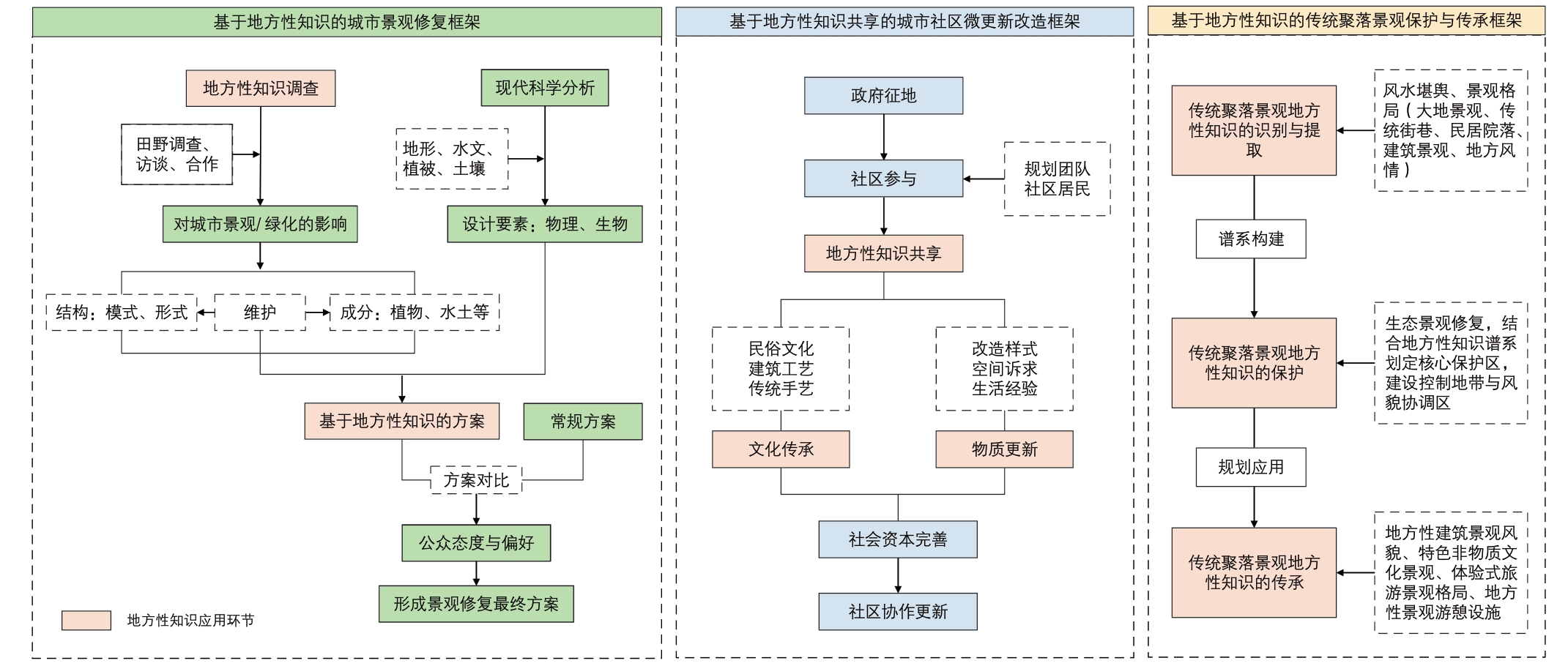

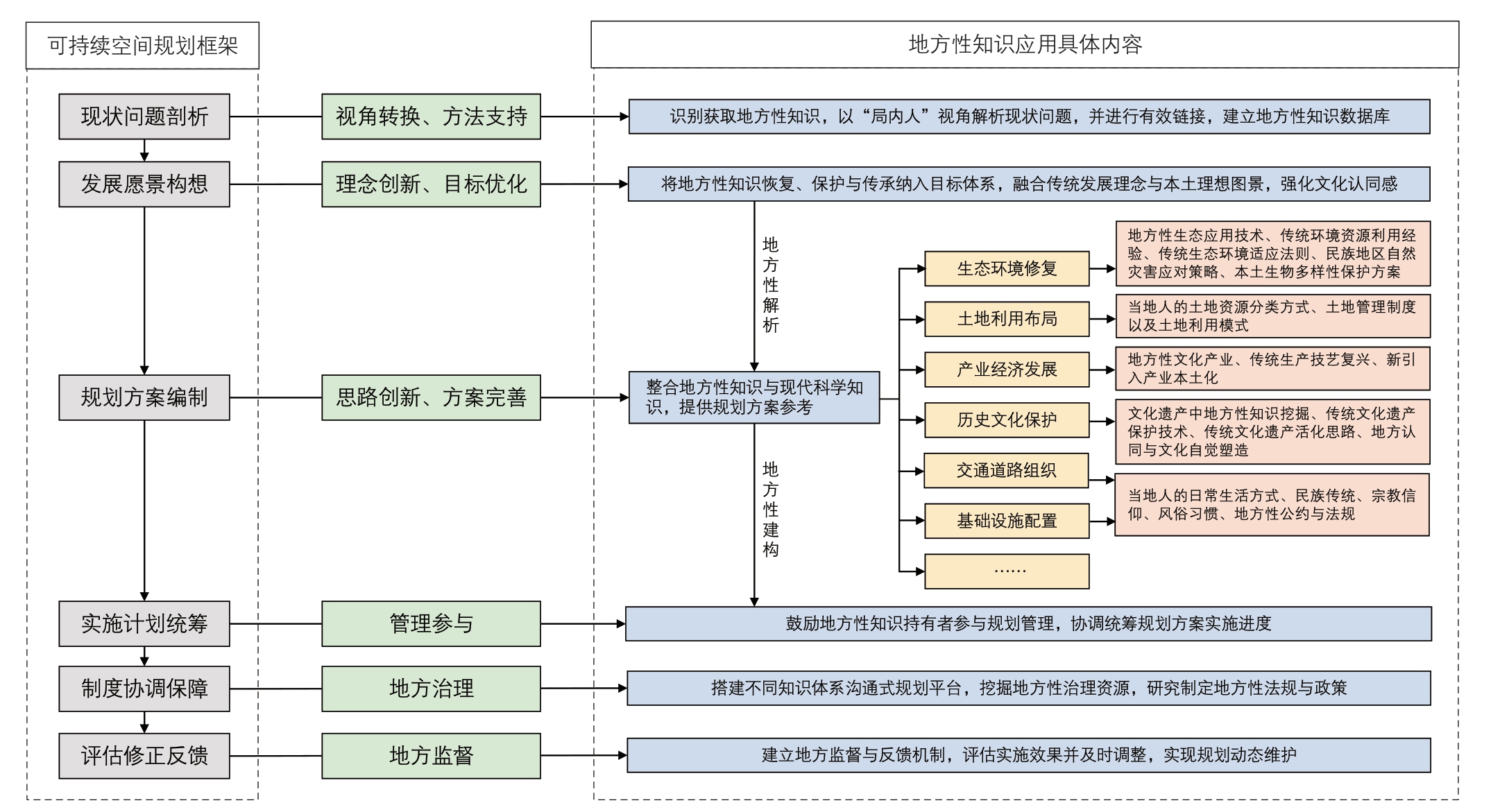

地方性知识在可持续发展实践案例中的应用从现状分析到方案生成,再到最终参与实施,已基本覆盖全过程。因此,应用框架核心是将地方性知识的视角、思路、方法与可持续空间规划的具体内容进行有效衔接,以全球各国家和地区近年来相关可持续空间规划实践案例为参照,遵循“现状问题剖析—发展愿景构想—规划方案编制—实施计划统筹—制度协调保障—评估修正反馈”的空间规划思路,以及地方性知识形成过程中地方性的解析与建构规律,确保空间的可持续发展与地方性知识的保护与传承同步推进(图5)。

图5 地方性知识的可持续空间规划应用框架

在现状问题剖析阶段,通过田野调查、“深描”民族志和文化共识分析等方法有效识别获取多渠道来源的地方性知识[52],作为重要的现状基础数据补充分类梳理,避免过多先入为主地带入先验的、逻辑的知识,并在挖掘过程中将数据信息进行系统性解析,探寻不同地方性知识间的潜在关系,针对一定的空间区域形成地方性知识体系,建立地方性知识数据库,便于相关规划计划工作的开展。同时,应明确规划师在规划编制中的主客关系,需要以“局内人”视角对现状问题进行解析,找到不同知识体系下对同一事物的不同理解,并尝试进行有效链接。例如周尚意等就以太湖流域水环境综合治理为对象,通过发掘语义“原型”来实现地方性知识与专家知识的互动,从而弥补单一知识体系导致的对问题认知的片面性[53]。

在发展愿景构想阶段,当前可持续发展已成为国内外空间规划实践面向未来发展的共同目标,因此除包含产业经济增长、资源集约利用、生态环境保护、社会和谐公正与文化多元共生等内容之外,更应强化地方特色与场所精神,将地方性知识恢复、保护和传承纳入目标体系,提升居民的文化认同感。同时,地方性知识所蕴涵的传统发展理念与本土理想图景也能给目标制定带来启示,例如我国“天人合一”的生命共同体理念、“情理交融”的空间秩序思想,以及体现着生命秩序的“生生”思想等[54]。

在规划方案编制阶段,地方性知识不仅能帮助规划者决策,也能提供可持续空间规划方案参考,提高规划方案与本地实际情况的契合度,主要涉及生态环境修复、土地利用布局、产业经济发展、历史文化保护、交通道路组织、基础设施配置等内容。重点是通过地方性知识与现代科学知识的有效整合,进行合理有效的规划方案创新,例如在生态环境修复中,地方性的生态应用技术、传统环境资源利用经验、传统生态环境适应法则、地方性的自然灾害应对策略以及本土生物多样性保护方案等内容均有较强的借鉴意义[55]。

在实施计划统筹阶段,应鼓励地方性知识持有者参与规划管理,协调统筹规划方案实施进度,降低规划实施成本。在制度协调保障阶段,在完善“政府—市场—社会”多方协同参与规划实施机制的基础上,搭建起不同知识体系沟通式规划平台,确保地方性知识持有者的话语权,有效保障规划的社会公平与正义;同时,挖掘地方性治理资源,深化研究与制定地方性法规,配套出台地方性政策,确保规划顺利实施。在评估修正反馈阶段,建立地方监督与反馈机制,定期进行规划实施效果评估,并及时有效调整规划方案,实现规划动态维护,推动地方性知识的实时更新。

3.4 地方性知识的应用难点

虽然地方性知识在可持续空间规划中的应用价值潜力巨大,但也面临着诸多难点,主要是内外视角永恒的差异性与空间规划的公平与效率难以平衡所致。首先,因为地方性知识基本已内化成为当地居民的行为习惯与价值观念,分散于志记文本与个体记忆,又或隐匿于空间景观中,使其具有“自持而不自知”和存储碎片化的特点。当“局外人”在进行地方性知识的识别获取时,难以形成真实、客观且系统性的判断,容易导致过分解读或认知偏差,从而忽视其根植于历史中的稳定性。因此,需要在空间规划编制过程中将传统田野调查与文化共识分析、参与式图绘等创新性研究方法进行有机结合,通过多次博弈建立信任,与“局内人”形成共识点,对获取的地方性知识进行合理转译与系统性整合,并构建数据库平台用于知识保存与更新。其次,在具体指导规划实践的过程中,地方性知识显著的地域性特征会使其有效性随着空间尺度增大而降低,加之不同地方性知识背后是错综复杂的社会网络与权利关系,在面临共同资源的管理与利用时,难免出现相互恶性竞争与无效博弈的情况[56],从而导致空间规划公平与效率失衡。因此,需要将地方性知识置于全国乃至全球话语体系中,在空间规划中完善不同知识体系的整合机制,形成强有力的制度保障,包括多方知识持有者的对话平台,厘清相应的权利与责任边界,建立地方性知识共享机制,配备明确的激励与补偿机制,更好地指导规划实践应用,真正实现空间的可持续发展。

4 结论

在全球化发展的必然趋势下,地方性知识的传统性、局限性、低效性等特质使其似乎难以在发展至上的现代社会中拥有话语权。尽管反全球化势力背后的权利关系庞杂,动机和目的都有所差异,但是反全球化运动的兴起折射出全球化所带来的消极影响,例如现代性对人的异化、社会内部的不平等加剧、资源短缺与生态破坏的不可持续等。由此地方性知识的经济、社会、文化与生态等多元价值开始被人们所关注,其适应性、稳定性和开放性能较好地弥补现代科学知识的缺陷,以及全球性制度的本土适用性不足,成为促进全球化可持续发展的重要动力。基于地方性知识在国内外生态环境、社会经济和文化等可持续发展研究领域的应用探索,本文尝试建构地方性知识在可持续空间规划中的应用框架:首先明确地方性知识与可持续空间系统在“文化—经济—社会—环境”系统要素相互制约与协调过程中形成互馈关系,确保将其研究视角、思路与方法引入可持续空间规划的可行性;其次基本遵循空间规划的基本思路,即“现状问题剖析—发展愿景构想—规划方案编制—实施计划统筹—制度协调保障—评估修正反馈”,将地方性知识进行适应性融入,力求通过规划推进地方性的解析与建构,实现文化多样性保护,增强文化认同与文化自信。

不可否认的是,地方性知识“自持而不知”、存储碎片化、地域局限性等特质仍然会对其应用产生消极影响;并且地方性知识在可持续发展实践中尚处于探索阶段,仍需要展开跨学科、多领域交叉研究,进行更为综合的理论建构与实证检验。与此同时,可持续空间规划面向的具体对象在规模尺度、现状问题、发展目标、实施机制等方面均有差异性,规划应对思路与方案也有不同的侧重点。本文探讨的应用框架遵循的是问题导向与目标导向相结合的空间规划基本逻辑,虽然在针对性和实操性方面略显不足,但旨在挖掘地方性知识在可持续空间规划中的应用潜力,从问题切入视角、规划角色定位、规划方案优化、公众参与等方面强化空间规划决策的科学性与合理性。同时,借助空间规划这一强有力的综合实践手段,对地方性知识进行系统性整合,与现代科学知识进行融合,能够推动地方性知识的保护、更新与发展,逐渐超越地域限制、降低自身的应用阻力,从而摆脱当前边缘化的困境,最终成为全球人类共同的知识财富。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 田松.在历史中稳定的生活——从时间维度重述地方性与普遍性[J].自然辩证法研究,2016,32(7): 73-78.

[2] 蔡仲.地方性知识之困境——“范式”的规训与惩罚[J].哲学动态,2013(1): 89-93.

[3] 王邵励.“地方性知识”何以可能——对格尔茨阐释人类学之认识论的分析[J].思想战线,2008(1): 1-5.

[4] 孙九霞,刘相军.地方性知识视角下的传统文化传承与自然环境保护研究——以雨崩藏族旅游村寨为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2014,34(6): 71-77.

[5] VANDEBROEK I,VICTORIA R-G,ALBUQUERQUE U P D,et al.Local knowledge: who cares?[J].Journal of ethnobiology and ethnomedicine,2011,7(1): 35.

[6] 罗康智,杨庭硕,彭兵.对本土知识价值评估失实的社会与文化原因剖析[J].自然辩证法研究,2016,32(7): 79-84.

[7] 张永宏.本土知识与科学知识:差异、联系和互借[J].思想战线,2010,36(6): 104-110.

[8] LEANNE C C-U,ROSEMARY H,JAMES R A B,et al.A research process for integrating indigenous and scientific knowledge in cultural landscapes:principles and determinants of success in the Wet Tropics World Heritage Area,Australia[J].The geographical journal,2012,178(4): 351-365.

[9] SHARON B.L G.Intellectual property,traditional knowledge and cultural property protection[M].Taylor and Francis,2014.

[10] SANDRA Š,ILONA K,KARLHEINZ K,et al.Local and farmers’knowledge matters! how integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture[J].Journal of rural studies,2018,59: 232-241.

[11] 里见·东.游耕农民的地方性知识和可持续土地利用的挑战:老挝北部流域管理项目的经验与教训[J].景观设计学,2018,6(3): 130-137.

[12] 克利福德·吉尔兹.地方性知识——阐释人类学论文集[M].王海龙,张家宣,译.北京: 中央编译出版社,2004.

[13] 吴彤.再论两种地方性知识——现代科学与本土自然知识地方性本性的差异[J].自然辩证法研究,2014,30(8): 51-57.

[14] 吉尔茨.烛幽之光:哲学问题的人类学省思[M].甘会斌,译.上海: 上海人民出版社,2013.

[15] 刘兵.关于STS 领域中对“地方性知识”理解的再思考[J].科学与社会,2014,4(3): 45-58.

[16] 马佰莲.适度坚持科学知识的地方性[J].哲学研究,2009(1): 103-109.

[17] DAVID L.Overlapping ontologies and Indigenous knowledge.from integration to ontological self-determination[J].Studies in history and philosophy of science part a,2016,59: 36-45.

[18] 梁鹤年.可读必不用之书(三)——顺谈“法”与“字”[J].城市规划,2001(11): 60-67.

[19] TUAN Y-F.Segregated worlds and self: group life and individual consciousness[M].Minneapolis: University of Minnesota Press,1982.

[20] NAKASHIMA D,PROTT L,BRIDGEWATER P.Tapping into the World’s Wisdom[J].Unesco sources,2000,125(3): 11-15.

[21] 张永宏.本土知识概念的界定[J].思想战线,2009,35(2): 1-5.

[22] WHYTE K P.On the role of traditional ecological knowledge as a collaborative concept: a philosophical study[J].Ecological processes,2013,2(1): 7.

[23] CHEIKHYOUSSEF A,SHAPI M,MATENGU K,et al.Ethnobotanical study of indigenous knowledge on medicinal plant use by traditional healers in Oshikoto region,Namibia[J].Journal of ethnobiology ðnomedicine,2011,7(1): 1-11.

[24] 盛晓明.地方性知识的构造[J].哲学研究,2000(12): 36-44,76-77.

[25] 王志芳,沈楠.综述地方知识的生态应用价值[J].生态学报,2018,38(2): 371-379.

[26] 吴致远.英美应用人类学视角下的本土知识研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2017,44(6): 73-85.

[27] TURNER N J,BERKES F.Coming to understanding: developing conservation through incremental learning in the Pacific Northwest[J].Human ecology,2006,34(4): 495-513.

[28] 吕永锋.地方性知识:作为应用的中国生态人类学实践和反思[J].原生态民族文化学刊,2011,3(2): 16-22.

[29] TURNER N J T J,TURNER K L T L.“Where our women used to get the food”: cumulative effects and loss of ethnobotanical knowledge and practice;case study from coastal British Columbia[J].Botanique,2008,86(2): 103-115.

[30] 孟和乌力吉.蒙古族资源环保知识的传承与应用——兼论内蒙古牧区环境与发展的关系[J].原生态民族文化学刊,2014,6(3): 2-9.

[31] CHEN C,MEURK C D,CHENG H,et al.Incorporating local ecological knowledge into urban riparian restoration in a mountainous region of Southwest China[J].Urban forestry &urban greening,2016,20(1):140-151.

[32] ESTHER E.Telling stories: exploring the relationship between myths and ecological wisdom[J].Landscape and urban planning,2016,155(11): 47-52.

[33] STEPHENSON J,MOLLER H.Cross-cultural environmental research and management: challenges and progress[J].Journal of the Royal Society of New Zealand,2009,39(4): 139-149.

[34] 尹仑.云南省德钦县藏族传统知识与气候变化研究[D].北京: 中央民族大学,2013.

[35] 童星,严新明.论地方性知识在区域软实力中的核心作用[J].社会科学家,2014(5): 84-87.

[36] 张永宏.非洲的本土知识保护与利用战略[J].国际政治研究,2010,31(3): 151-167,196.

[37] 牛丽云.青藏高原藏区社会治理的本土资源及其价值[J].西藏大学学报(社会科学版),2018,33(3): 138-144.

[38] 赵楠楠,刘玉亭,刘铮.新时期“共智共策共享”社区更新与治理模式——基于广州社区微更新实证[J].城市发展研究,2019,26(4): 117-124.

[39] LI Y R,FAN P C,LIU Y S.What makes better village development in traditional agricultural areas of China? evidence from long-term observation of typical villages[J].Habitat international,2019,83(1):111-124.

[40] 朱俊瑞,赵宬斐.浙江基层民主的本土化累积及创造性转换——以吉尔兹“地方性知识”理论为视角[J].浙江学刊,2012(5): 126-131.

[41] SUTHERLAND W J.Parallel extinction risk and global distribution of languages and species[J].Nature,2003,423(6937): 276-279.

[42] 耿波.地方与遗产:非物质文化遗产的地方性与当代问题[J].民族艺术,2015(3): 59-67.

[43] 王云才.传统地域文化景观之图式语言及其传承[J].中国园林,2009,25(10): 73-76.

[44] 张中华.传统乡村聚落景观“地方性知识”的构成及其应用——以陕西为例[J].社会科学家,2017(7): 112-117.

[45] 张中华,韩蕾.传统聚落景观地方性知识的挖掘与传承——以陕南柞水县凤凰古镇为例[J].中国园林,2018,34(8): 50-55.

[46] 蒋伟.《我们共同的未来》简介[J].城市环境与城市生态,1988(1): 46-47.

[47] 杨东峰,毛其智,龙瀛.迈向可持续的城市:国际经验解读——从概念到范式[J].城市规划学刊,2010(1): 49-57.

[48] 胡大平.哲学与“空间转向”——通往地方生产的知识[J].哲学研究,2018(10): 24-34,128.

[49] 李宇亮,邓红兵,石龙宇.城市可持续性的内涵及研究方法[J].生态经济,2015,31(8): 20-26.

[50] 张中华,赵璐,吕斌.可持续性城市空间规划研究进展及启示[J].城市发展研究,2019,26(7): 67-74.

[51] 李稷,张沛,张中华.从“经济人”到“社会人”:行为经济学兴起对我国城市规划的影响[J].城市发展研究,2019,26(4): 31-36,62.

[52] 冉奥博,顾朝林.规划中的知识及其研究进展[J].城市规划学刊,2018(1): 114-118.

[53] 周尚意,苏娴,陈海明.地方性知识与空间治理——以苏州东山内圩治理为例[J].地理研究,2019,38(6): 1333-1342.

[54] 袁琳.从古代都江堰灌区看本土人居生态实践思想——兼论对生态文明时代城乡规划的启发[J].城市规划,2020,44(1): 63-71.

[55] 王志芳,沈楠.综述地方知识的生态应用价值[J].生态学报,2018,38(2): 371-379.

[56] 罗意.地方性知识及其反思——当代西方生态人类学的新视野[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2015,47(5): 21-29.