引言

2010 年国务院印发的《全国主体功能区规划》是我国国土空间开发的战略性、基础性和约束性重要文件。2018 年随着国家自然资源部的成立,主体功能区规划被纳入统一建构的国土空间规划体系。2019 年8月习近平在中央财经委第五次会议上强调要“落实主体功能区战略,完善空间治理,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局”,指明了主体功能区战略在构建国土空间规划与治理体系中的重要地位。从空间规划的属性特点看,主体功能区规划属于典型的空间政策分区规划。空间政策分区是基于特定区域的资源条件、实际情况、发展前景等综合分析,聚焦规划的目标愿景,通过划分各类空间并实行差异化的政策供给,从而有力地支撑系统、全面地实现规划目标[1-2]。合理的空间政策分区既是一个国家规划实施体系成熟完善的标志,也是国家治理体系与治理能力现代化的重要表征。依托国土空间规划体系进一步发展完善空间政策分区,推动空间发展政策的精准落地,既是转变国土空间治理方式的现实需要,也是“空间规划”与“公共政策”紧密结合的直接体现[3-4]。

相较于我们长期习惯的物质空间规划而言,以主体功能区规划为代表的空间政策分区实践在中国还非常少见,对其也缺乏深刻的认知和配套的保障支持,因而限制了主体功能区规划效应的发挥。如何在新起点上更好地适应新思想、新理念、新趋势要求,创新与完善主体功能区战略,充分彰显主体功能区战略在国土空间规划体系中的作用,是学术界亟须探讨的重要课题。为此,本文通过总结发达国家对于空间政策分区的实践和经验,反思当前主体功能区战略发展面临的困境,结合国土空间规划体系构建与治理能力现代化的改革趋向,对主体功能区战略的创新与完善提出一些思考。

1 我国空间分区的发展历程和升维

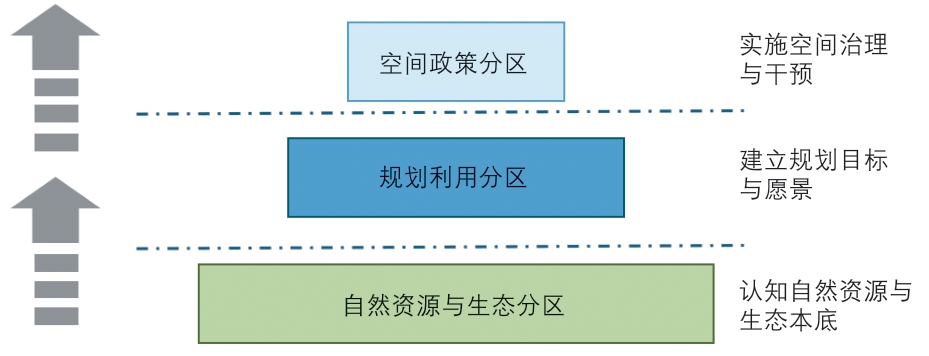

空间分区是空间规划的核心与基础,也是不同区域制定空间管理政策的依据。一般来说,空间分区具有三种基本类型:自然资源与生态分区、规划利用分区、空间政策分区。从空间分区演化的进程可以看出,我国不同类型的空间分区服务于具有不同时代特征、目标定位和发展导向的空间规划[5-8]。

1.1 自然资源与生态分区——认知自然资源与生态本底

自然资源与生态分区是基于区域自然本底差异,对地表各种自然资源要素进行地域划分,按照分区单元探索地区自然资源与生态的特征、发展和分布规律,我国的主要研究和实践包括综合自然区划、农业区划、生态区划等[9]。从1950年代开始,政府部门和科研人员便开展了全国综合自然区划的研究[10],并通过划分出的地域单元探讨其自然环境特征、发展和分布规律,为我国日后有关全球变化、土地利用、生态环境保护等的一系列研究提供了宏观区域框架和科学依据[11-12]。农业区划研究以1980 年代全国农业区划委员会组织编写的《中国综合农业区划》[13]最具代表性,是我国农业中长期发展规划的重要参考。近年来,刘彦随等根据当前农业生产结构、地域功能、格局动态和发展趋向划定了15 个农业一级区、53 个农业二级区,为新时期加快各地区现代农业战略性结构调整和促进农业现代化发展奠定了重要基础[14]。生态区划是生态系统和自然资源合理管理、持续利用的基础[15],更加强调生态系统整体性的规律,以及人类活动对生态系统干扰的特点[16]。随着生态文明建设的提速,近年来功能导向的生态区划得以迅速开展,基本实现了全国范围的生态功能分区。

1.2 规划利用分区——建立规划发展目标与愿景

规划利用分区是对城乡、区域各要素进行空间布局与规划管控的基本模式和方法,是我国各级各类空间规划的重要内容[17]。十一届三中全会后,以城市总体规划、土地利用总体规划为代表的空间规划先后经历了“为吸引外资、构筑外向型经济体系搭建平台”,到“城市规划成为空间规划体系的主体”,再到“多规”分立和规划事权争夺等阶段[18],各类规划利用分区也随情势变更处于不断调整的状态。在国土空间规划体系构建之前,城市总体规划的空间分区主要包括“三区”(禁建区、限建区、适建区)、“四线”(蓝线、绿线、黄线、紫线)以及居住、工业、商业、仓储等用地分类管控;土地利用总体规划的空间分区主要包括国家、省、市级明确土地利用分区,县级及以下明确的土地用途管制分区,并划定了“三界四区”(规模、扩展和禁止边界,允许、有条件、限制和禁止建设区)[19]。2013 年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出建立空间规划体系,划定生产、生活、生态空间开发管制界限。党的十九大报告明确实行“国土空间用途管制”,标志着规划利用分区从平面土地走向立体空间,从单要素管制迈向“山水林田湖草”生命共同体的综合管制[20]。

1.3 空间政策分区——推动空间治理能力与体系现代化

空间政策分区是基于特定区域的资源条件、实际情况、发展前景等综合分析、聚焦规划的目标愿景,通过划分各类空间分区实行差异化的政策供给,从而有力支撑规划目标系统、全面的实现。主体功能区划是针对中国资源环境危机、区域发展失衡等问题推出的综合性空间区划,具有明显的区域政策导向,可以认为是一种典型的空间政策分区规划。2006 年国家首次明确主体功能区建设工作,并于次年将“按照形成主体功能区的要求,完善区域政策”写入十七大报告。2010 年《全国主体功能区规划》的颁布,标志着我国创新和实施各类空间属性制度有了共用底图,为基于类型分异和功能指向的政策差异性、精准性供给提供了平台,在主体功能区划基础上的各类空间治理制度具有了一致性[21]。十八届三中全会后,国家针对治理能力现代化目标下的统一空间规划体系构建进行了重大机构改革与重组,组建自然资源部并由其统一承担空间规划体系的建立和监督实施职责,2019 年5月出台的《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确提出“到2020 年,基本建立国土空间规划体系”。通过国土空间规划体制改革,推动空间政策分区的精准落地,对实现空间治理体系与治理能力现代化具有极其重要的作用。

1.4 三种空间分区的升维

总体而言,早期的自然资源与生态分区参考因素和标准较为单一[22],是我国空间分区研究和实践的最初形式,这些成果为后期制定和实施社会、经济、生态文明发展战略提供了重要的科学基础[23]。改革开放以来,出现了以城乡规划、土地利用规划为主要代表的规划利用分区。尽管规划利用分区在我国适应市场化与全球化环境、服务城市增长的进程中发挥了重要作用,但是各级各类规划之间矛盾交织,尤其表现为中央—地方、地区之间以及部门之间的权力矛盾,其本质是在社会转型、治理转型时期各部门对于存在价值、部门权力的争夺[3]。为了调节规划体系混乱且冲突的治理矛盾,国家基于全面推动治理能力与体系现代化的契机,重塑了我国空间规划体系和规划管理体制,最终的成效还需时间给出答案。

需要指出的是,三种空间分区的关系并非替代与摒弃,而是继承与发展。自然资源与生态分区、规划利用分区为空间政策分区构建了基于自然与生态本底的宏观区域框架和规划目标愿景,为差异化的政策供给提供了科学依据和战略引领。自然资源与生态分区—规划利用分区—空间政策分区分别代表着“认知自然资源与生态本底—建立规划目标愿景—推动空间治理体系与能力现代化”的梯级跃迁,表明我国国土空间规划与治理体系正逐步趋于完善。而空间政策分区将传统“空间规划”与“公共政策”紧密结合,是国土空间规划体现“重要公共政策”属性的主要方式[24]。我国空间规划体系对自身属性、使命责任的认知,必须实现“自然资源与生态分区—规划利用分区—空间政策分区”的升维(图1)。

图1 三种“空间分区”的升维

资料来源:作者绘制

2 空间政策分区的国际经验借鉴

空间分区在发达国家有着悠久的历史。德国著名的地理学家黑特纳(Hettner)曾提出:“地理区划是将整体不断地分解为部分,这些部分必然在空间上互相连接”[25]。二战后,德国、日本、欧盟其他国家和地区纷纷开始了战后重建工作,伴随城市化的快速发展,各国的空间规划体系也逐渐走向成熟,并以空间分区作为各级各类规划的基本运作模式[26-27]。进入21 世纪,战略性、功能性规划在发达国家的空间规划体系中扮演着越来越重要的角色,空间政策分区成为落实战略空间布局与政策差异化供给的主流方式,如“美国2050”空间战略规划、欧盟国家的“里斯本战略”和“欧洲2020 战略”、日本的《新国家空间战略》等。总结国际上空间政策分区的经验,有助于完善我国空间政策分区的相关研究和实践,推动空间治理体系与治理能力的现代化。

2.1 空间政策分区是国家多元战略目标统筹考量的结果

空间政策分区是多元目标统筹考量的结果,区域的生态与资源环境是发展政策制定的空间本底;同时,基于空间本底对区域未来发展前景的判断、国家战略意图的谋划,是政策制定者进行空间政策分区的重要考量因素。

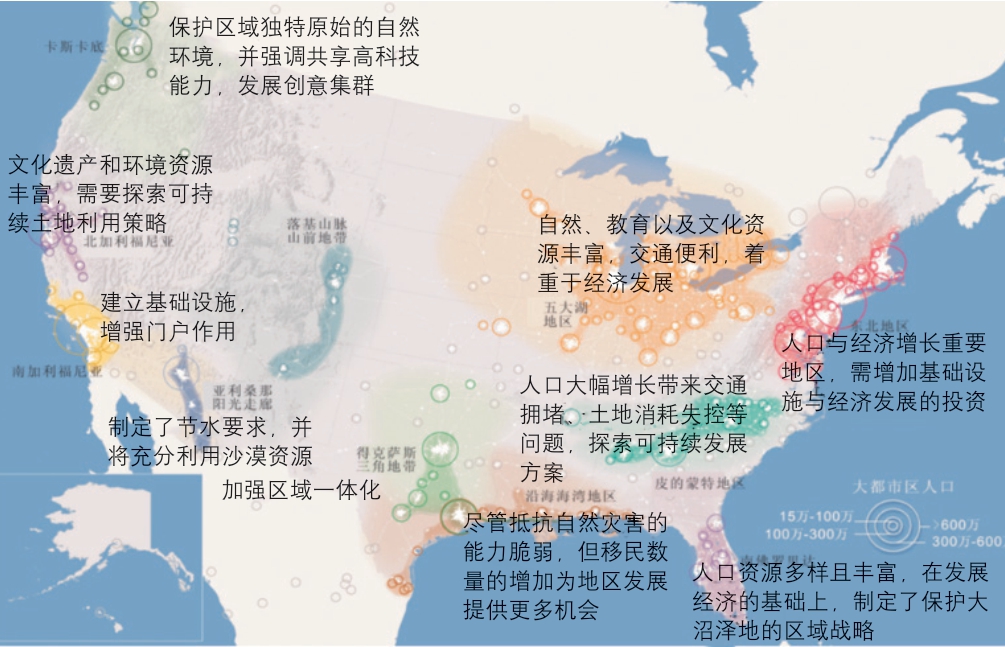

“美国2050”空间战略规划作为全国范围的首个综合性国土空间战略规划,旨在研究和构建美国未来40~50 年空间发展的基本框架和价值体系,以应对21 世纪面临的各种挑战[28]。“美国2050”空间战略规划开宗明义,明确了五大战略目标,包括推动实现繁荣、增长和有竞争力的国家框架,构建世界级多式联运系统,保护景观和海岸河口,保证均等的发展机会,以及建设具有全球竞争力的巨型城市区域。如对于建设具有全球竞争力的巨型城市区域的战略目标[29],规划根据生态环境系统、基础设施系统、经济联系、聚落模式和历史文化等要素类型划定了10 个巨型城市区域,囊括了美国目前31%的县城、26%的土地和74%的人口,未来全国主要人口增长和经济扩张都将发生在这些巨型城市区域中。规划认为这些区域是未来面向全球的竞争单元,这些空间单元的划定为重塑联邦基础设施和资金体系政策,如《未来地面交通法案》、“农业政策”等提供了机会。在确定整体发展目标的基础上,规划分别指出各个巨型城市区域的未来发展愿景与政策方向(图2),如南加州拥有全美最大的港口,该区域的经济社会发展与物流和货物运输行业息息相关,基础设施建设政策的安排能够加强其作为全球门户的作用。

图2 《美国2050 空间战略》确定的10 个巨型城市区域未来发展愿景

资料来源:作者根据参考文献[29]绘制

2.2 空间政策分区要根据发展愿景和实际情况进行动态调整

伴随国家战略意图、地区发展情况、发展阶段和主要矛盾等的转变,空间政策分区的划分和实施也会进行动态调整。

日本是亚洲地区最早完成工业化并整体步入后工业化的发达国家,经济经历了高速增长、中高速增长和停滞增长阶段。二战后,日本根据实际情况不断调整其空间发展政策,顺应国内外环境变化确立国土空间发展理念与模式,依据《国土综合开发法》(1950 年颁布)、《国土形成计划法》(2005年颁布)先后编制并发布了七次综合性的国土空间规划(简称“全综规划”)。从“一全综”到“五全综”,主要是为了应对经济增长和社会发展的需求,致力于促进国土的均衡发展;而最近的两部全综规划则在国家经济社会发展进入高度成熟阶段后,突出了“对流”和“紧凑”的政策目标导向。1962 年第一次全综规划以过密地区、整治地区和开发地区对国土进行分区,并实施差异化的政策。经过几十年的发展,2015 年基于《日本2050 国土设计构想》出台的“七全综”继续延续着分区思想,进而于2016 年颁布了具有强烈空间政策分区色彩的《新国家空间战略》,将日本国土划分为八分区域:东北地区、九州地区、中部地区、都市圈地区、近畿地区、中国地区、北陆地区和四国地区[30]。《新国家空间战略》突出了各分区的功能定位和政策指向,其空间政策分区主要考量的是:通过各具特色的区域合作,构建紧凑和网络化的结构,促进人、物、信息互动地、积极地交互,实现“国土盈利”;发挥各区域的独特性,促进各区域的自立发展,实现平衡的国家土地开发以迎接未来挑战[31]。

2.3 空间政策分区要处理好区域均衡化与差异化发展之间的关系

面对全球化、市场化竞争,空间政策分区的关注重点由早先关注弥补区域“差距”、追求“平均”,逐步向灵活利用“差异”、保障“公平”转变。德国空间政策分区的发展历程就很好地体现了这个趋势,空间政策分区既要保障区域间基本服务的均等化,更要通过差异化的政策供给,让各个区域都能根据自身情况与禀赋实现空间利用的“高价值”,这种“高价值”可以是经济价值、社会价值、生态价值、文化价值等。

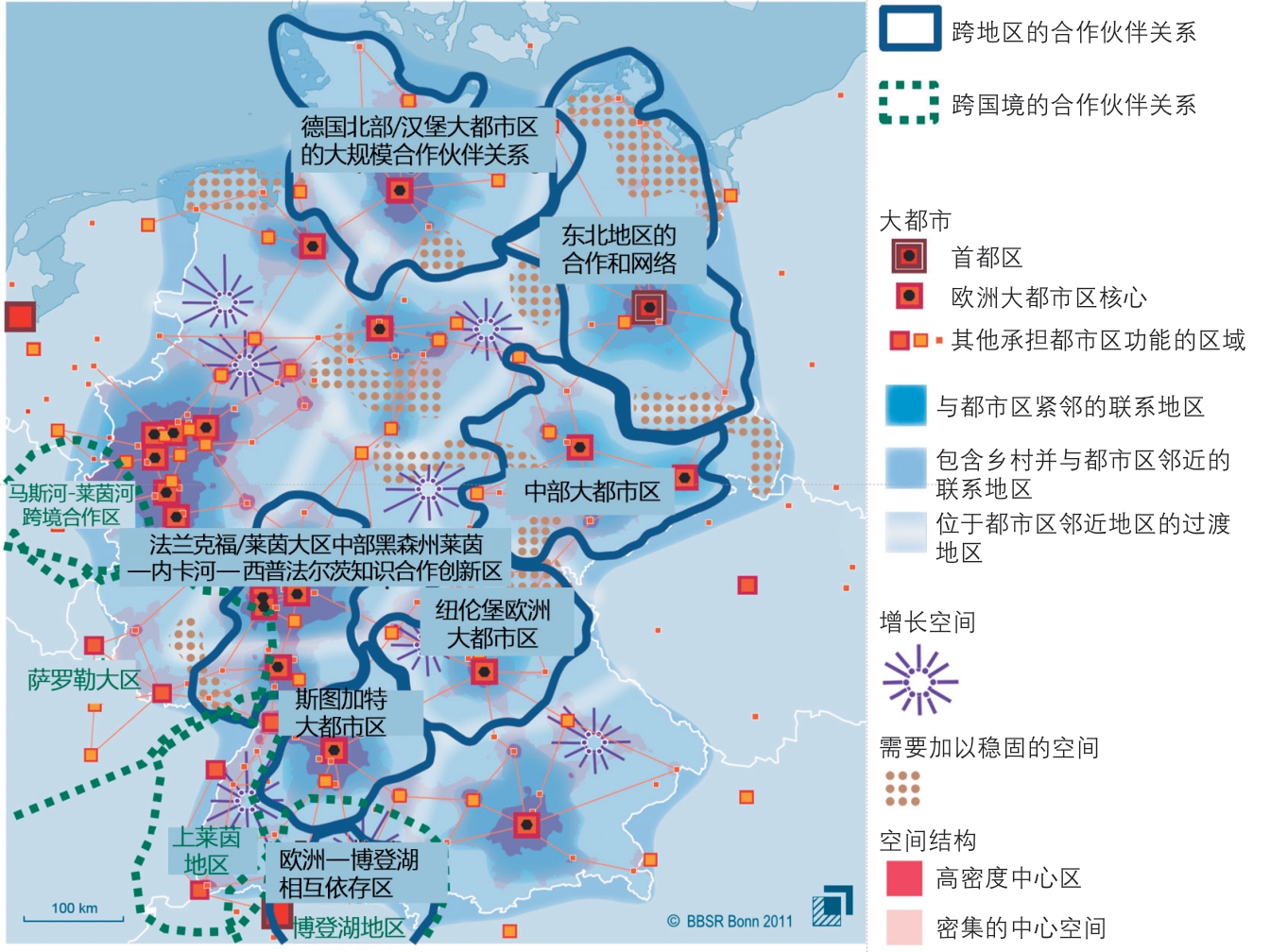

德国作为有悠久地方自治传统的联邦制国家,长期以来形成了“去中心化”的发展理念以及偏好小城镇发展的文化基因,其宪法第106 条规定:“德国应追求区域的平衡发展和共同富裕”,更从法律基础和政治理念上进一步强化了追求区域均衡的发展导向。因此,从二战结束到1970 年代的30多年间,德国始终采取的是一种中央主导的均衡化发展政策,即以消除地区差距、实现均等化的生活质量和工作条件为目标,将全国视为同样的、经济可以均等增长的整体空间[32]。在经历了1970 年代激烈的去工业化进程之后,德国的城市重建结束,城市扩张减速,国家不再认为经济在地理空间上可以均等增长,其空间政策开始由中央主导的均衡发展转向地方、区域主导的差异化发展。尤其自1990 年代以来,伴随德国全域基础设施建设的基本完成,以及东西德合并、欧盟成立等,全球化和区域经济一体化进程进一步加深,德国在全国尺度上提出了一系列差异化的空间发展策略。如强调集中发展大都市区,并在全境构建11 个大都市地区,国家层面编制《大都市区规划》,通过制定区域政策、区域发展框架、整合基础设施、促进区域合作等方式进行引领和统筹。同时,德国政府根据区域经济发展水平和发展潜力,强调差异化发展。由于德国经济发展总体呈现“西强东弱、南强北弱”的态势[33],加之欧盟重点支持的“蓝香蕉区”经过德国南部,因此在2010 年的空间规划中,德国南部成为开展跨境合作、承担都市区功能、“致力于增长与创新”[34]的重点地区(图3)。此外,规划还针对农业地区、老工业区等不同层次的空间提出了差异化的发展政策。

图3 德国致力于增长与创新的项目分布

资料来源:作者根据参考文献[34]绘制

2.4 空间政策分区要有多维度、系统化的政策工具包支撑

空间政策分区的实现需要相应的人口、社会、产业、空间管制等政策,以及财政转移支付、发展权转移等制度予以保障。欧洲的空间发展目标本身就是多维度的,其发展目标的实现也需要多维度、系统化的政策工具作为支撑。一方面,它必须包含一个整体的框架来为整个欧洲大陆提供目标与决策;另一方面它需要正视国家和次级行政单元的具体需要,这也是以分区作为发展单元的驱动力。

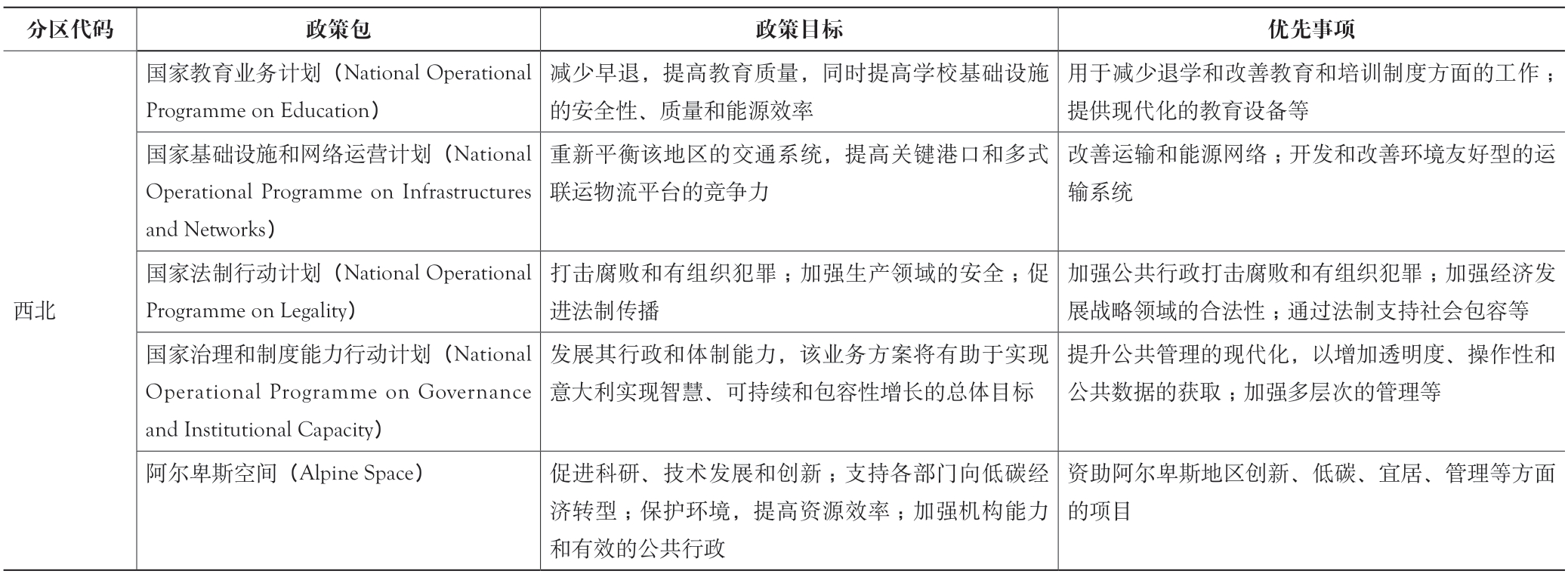

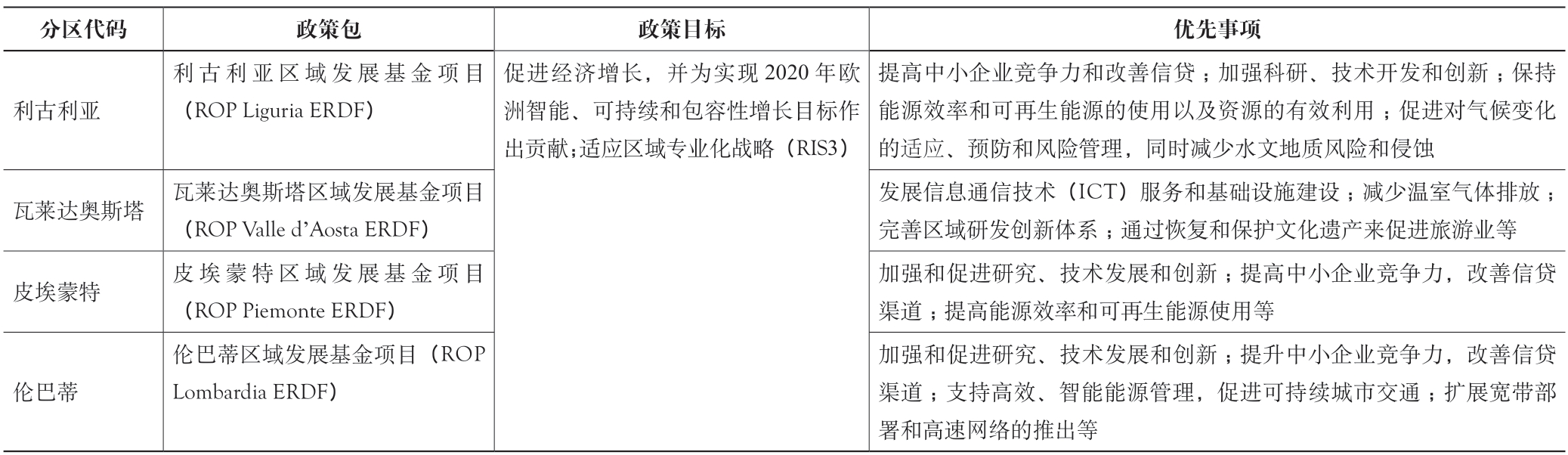

欧统局(Eurostat)对欧盟的主要土地类型进行了划分:一类是基于区域类型的“欧盟标准地域统计单元”(NUTS:Nomenclature of Territorial Units for Statistics),另一类是基于局部类型的“地方行政单位”(LAU: Local Administrative Units)[35]。其中,基于区域类型的NUTS 根据地区层次结构对每个成员国进行空间细分,是欧盟空间政策分区实施的核心工具。成员国可分为三个不同等级的区域,从大到小依次为NUTS 等级1、2、3,NUTS 的分区原则以区域面积和人口阈值为主要参照指标,并尽量使行政管理结构对应NUTS 的级别,以方便政策的落地。本文以欧盟的西北分区(Nord Ovest)及其内部的四个NUTS2 区作为案例。西北分区位于意大利的西北部,包括利古利亚(Liguria)、瓦莱达奥斯塔(Valle d’Aosta)、皮埃蒙特(Piemonte)、伦巴蒂(Lombardia)四个NUTS2 分区。近年来,欧盟围绕“欧洲2020 目标”,在西北分区布置了包括交通基础设施建设、法制建设、政府治理能力提升、生态空间提升等“工具包”,并为适应区域的专业化战略和实现共同目标,对每个NUTS2 分区进行了更加细致的优先事项安排、任务分工和政策细化(表1,表2)。

表1 西北分区政策包、目标和优先事项

资料来源:作者根据www.europa.eu/整理

表2 四个NUTS2 分区政策包、目标和优先事项

资料来源:作者根据www.europa.eu/整理

3 主体功能区战略面临的主要问题及再认知

主体功能区划作为具有中国特色的空间规划创新实践,是我国实施区域协调和可持续发展的重要制度工具。参考国际空间政策分区的实践,检讨过去10 年主体功能区战略实施的总体历程,可以发现主要存在着难以适应时代需求、难以精准落地,以及政策体系系统性、差异性不足等问题。

3.1 主体功能区战略面临的主要问题

(1)难以适应新时代的发展需求。十八大以来,党中央在治国理政实践中形成了一系列新思想、新理念、新举措,此前的主体功能区规划已经不能满足发展的需要。首先,要考虑主体功能区战略如何与国家重要发展战略、国家重点区域战略相融合,如对于长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展,“大保护”背景下的优化开发区、重点开发区如何实现生态优先和绿色发展?《全国主体功能区规划》中提到的“国家优化开发区域……发展方向和开发原则是……减少工矿建设空间和农村生活空间……”,能否契合乡村振兴的新要求?其次,要考虑将主体功能区战略与生态文明体制改革相融合,厘清以国家公园为主体的自然保护地体系与主体功能区中禁止开发区、限制开发区的关系,主体功能区政策支持体系与生态文明八项基础制度的关系。此外,还要考虑针对全球政治经济环境变化、经济新常态、城市收缩等问题,以及延边地区、少数民族等地区涉及国家安全的重点区域在空间战略布局上的新举措。

(2)分区设置不合理,难以精准落地。2017 年8 月习近平在全面深化改革领导小组会议上,强调要推动主体功能区战略在市县层面精准落地,指明了主体功能区战略落实的努力方向。一方面,要考虑国家、省级层面的主体功能区分区设置是否合理,结合地方发展实际和战略安排,对发展阶段与主体功能设置明显不符、问题频发的地区,主动开展主体功能定位动态调整。如原先江苏省没有生态类限制开发区,重庆市不设置优化开发区等,这种相对“生硬”的区划方式明显不适应当前需求。另一方面,要考虑如何科学确定县域乃至更小尺度区域的主体功能类型,实现主体功能区战略和各类空间管控要素的精准落地,通过市、县、乡镇甚至村规划,确保将主体功能区战略意图传递到每一寸国土。

(3)配套政策与制度的系统性、差异性不足。《全国主体功能区规划》中确定了“9+1”的政策体系:“9”是财政政策、投资政策、产业政策、土地政策、农业政策、人口政策、民族政策、环境政策、应对气候变化政策,“1”是绩效评价考核。总体来看,这些政策属于方向性的政策,系统性和差异性不足,缺乏市县以下层面的操作性政策。主体功能区政策系统性,要求基于合理分工的内在基础建立从中央到地方的分工协调体系,使不同配套政策作用于不同区域,厘清各种分区政策之间关系并以“组合拳”的形式保障区域主体功能的实现。主体功能区政策差异性,要求同类型的区域政策针对不同类型的主体功能区有不同的表现形式,不能搞“一刀切”[36]。同时,主体功能区的划分主要基于资源环境承载力的指标综合确定,如何充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,根据主体功能定位进行有序开发,也是一个不小的挑战[37]。

3.2 对主体功能区战略的再认知

首先,主体功能区划作为国土空间开发保护制度的一部分,基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力,明确各区域开发模式,保障区域自然资源高效利用、实现空间协调可持续开发,是实现生态文明体制机制改革、支撑国家重大发展战略的重要前提和有力抓手。其次,主体功能区战略在国土空间规划体系中起到基础性、战略性和约束性作用的同时,还要体现科学化、精准化和系统化。实施主体功能区战略,结合自然本底与发展战略、目标定位与空间布局,对于调整国家和区域层面的空间结构、构建国土空间开发与保护格局、促进海陆统筹发展具有基础性、战略性的意义[38]。最后,主体功能区战略是基于深入的理论研究和务实的实践创新、适应中国国情的一种空间治理有效方式,其在陆域尺度上确定了城市化、粮食安全和生态安全三类功能格局,在海域尺度上划定了国家海洋空间的开发格局,对于推动形成全域全要素、高效协调、可持续发展的国家空间开发格局具有重要的促进作用。主体功能空间分区的类型分异和功能指向为空间治理以及配套政策的差异性、精准性供给提供了良好平台。从环境容量总量管控、承载力监测预警机制、建立国土空间开发保护制度,到各级领导干部的政绩考核,主体功能区战略都是基本依据[39]。

4 创新与完善主体功能区政策制度体系的思考

4.1 推动主体功能区战略与新思想、新理念的紧密结合

要发挥中国国家体制的优越性,通过主体功能区划引导公共资源配置方向,保持国家战略的连续性和稳定性。通过进一步明确主体功能区在空间规划体系改革中的地位和作用,加强各功能区之间的横向、纵向协调,细化不同功能区和各功能区内部的监管标准与法规政策,增强对国家重要发展战略、国家重点区域战略的落实。如京津冀协同发展战略作为国家级的区域发展战略,特别要求处理好空间开发与资源环境保护的关系,其北部和西部分属坝上高原和燕山—太行山区,是主体功能区划中的重点生态功能区,也是京津冀和华北平原的重要生态屏障。基于主体功能区划有效识别生态系统服务的输出与接受地区,建立区域生态保护与补偿联防联控机制,对推动区域生态环境质量有效改善、实现京津冀协同发展具有重要作用[40]。要主动对接生态文明时代、国家治理现代化等新发展理念、新发展要求,与时俱进、分类分区精准施策。如结合自然资源资产确权登记、资源环境承载力监测预警机制、领导干部离任资源环境审计、生态红线和环境容量管制等生态文明体制改革制度,务实调整新时期主体功能区评估实施和动态管理的举措[20]。

4.2 适时动态调整主体功能区战略并基于尺度差异谋划政策导向

在国家、省级层面,要继续优化主体功能区分区设置,可以继续延用优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区的分区方式,不再增加一级分类名录,将战略性、前瞻性和特殊区域放入优化、重点和限制类别的亚级分类中。如在优化开发区域中,加入因超出资源承载力而需要缓解的“调试区”,以及因为城市收缩而需要政策调整的“衰退区”。在重点开发区域的细分中,可以统筹考虑近期发展区、培育发展区。近期发展区主要是围绕国家重要区域战略部署,如长三角区域一体化、“一带一路”等战略而确定的近期重点发展区域和城市群;培育发展区是指具有一定资源环境容量和发展基础的地区,近期以培育发展为主,作为国家战略储备区。在市县层面要根据国土空间规划进一步制定空间发展政策分区,优化主体功能区的层级传导机制,科学确定市域、县域乃至更小尺度区域的主体功能类型(但不是“主体功能区划”)。如可以在县域空间内部采取上下结合的方式,结合“三区三线”划定,探索建立“功能分区+管控规则”的纵向传导机制,精准传递、落实主体功能区的战略意图[41]。同时,要明确上位规划中各类功能区对下位规划中各类功能区的功能类型、用地比例等“映射”关系,设定一套与空间层次相对应的用途管制分类标准。

4.3 着力完善主体功能区战略“政策包”的系统性

主体功能区配套政策具有合理分工的内在基础,要进一步增强配套政策与制度的系统性,推动各项政策互融、互通。要以陆海全域全要素一张图作为主体功能区战略的实施范围,统筹部署国土空间保护、开发、利用、修复的整体布局与结构。要在原有政策保障体系的基础上,调整优化主体功能区战略政策体系,形成具有较好包容度的政策组合平台。要促进主体功能区战略配套政策间的相互关联,如土地管理政策与投资、环境、金融、产业等政策的关联,环境政策与产业、土地、投资、人口、民族等政策的协调等。要妥善处理主体功能区配套政策与其他相关政策的关系,特别是主体功能区战略在区域合作机制、区际利益补偿机制、基本公共服务均等化机制中的政策设计问题。同时,要引导建立有侧重、有补充的分区解决方案。从当前的分区框架上来看,要以户籍制度、土地集约、对外开放等政策,系统建立优化开发区转型与更新的创新发展机制;以产业协同、土地管理、财政与税收优惠等政策,系统推进重点开发区高质量发展机制;以生态保护补偿市场化运作、农业环境维护与品质提升等政策,系统探索限制开发区生态绿色发展机制;结合国家公园体制建设,稳步推进禁止开发区域自然保护地体系与统一管理机制[42]。

4.4 进一步凸显主体功能区战略政策设计的差异性

主体功能区配套政策需要与时俱进,因地制宜、因类而异,进一步突出政策设计差异性、特色性,推动各项政策之间实现互助、互补。需要重点关注土地、产业和财政政策的差异化设计,兼顾生态补偿、人口政策、民族政策等的协同配置。如继续完善土地差异化的供给政策,对于优化开发区域,要强化存量发展的思路,严格控制城乡建设用地规模,推动土地有序退出机制;对于重点开发区域,要合理扩大城乡建设用地供给,重点向产业园区、新城新区等集约型发展地区倾斜;对于限制开发区域和部分禁止开发区域,要鼓励创新农村集体土地利用盘活机制。继续完善产业差异化发展政策,对于优化开发区域和重点开发区域,要加强产业联动,充分发挥区间产业结构比较优势,打造跨区域产业链,形成优势互补、相互合作的区域产业分工格局。要从拓展产业集群效应的原则出发,做好重点经济领域产业定位,并根据不同产业门类发展潜力和发展前景,制定中长期与短期并行的可持续性产业政策体系。对于限制开发区域,要注重对现代农业和特色服务业发展的政策创新及其激励机制,构建农产品主产区乡村振兴新格局,建立以生态产业化、产业生态化为主体的生态经济体系。同时,要兼顾完善其他相关政策,如全面调整和深度优化人口政策,出台差别化的人口迁入迁出机制。

5 结语

完善的空间政策分区既是一个国家规划实施体系成熟完善的标志,也是国家治理体系与治理能力现代化的重要表征,我国的空间规划体系必须实现“自然资源与生态分区—规划利用分区—空间政策分区”的升维。中国的空间治理应充分发挥国家体制的优越性,通过主体功能区战略推动空间统筹、协同发展,实现全国一盘棋[43]。面对新的发展环境和发展需求,合理借鉴发达国家空间政策分区实践经验,进一步完善中国特色的主体功能区战略十分必要。

依托已初步构建的国土空间规划体系进一步创新完善空间政策分区,推动空间发展政策的精准落地,从而实现“空间规划”与“公共政策”的紧密结合,实现国土空间规划与主体功能区战略的有机对接、深度融合,充分彰显主体功能区战略在国土空间规划体系中的基础性、战略性和约束性作用。未来要继续深化国土空间规划与治理体系改革,完善以主体功能区战略统领的现代国土空间规划与治理体系,实现对国土空间发展格局的有序调控和持续优化[44]。

[1] 汪劲柏,赵民.论建构统一的国土及城乡空间管理框架——基于对主体功能区划、生态功能区划、空间管制区划的辨析[J].城市规划,2008,32(12): 40-48.

[2] 念沛豪,蔡玉梅,马世发,等.国土空间综合分区研究综述[J].中国土地科学,2014,28(1): 20-25.

[3] 张京祥,林怀策,陈浩.中国空间规划体系40 年的变迁与改革[J].经济地理,2018,38(7): 1-6.

[4] 张京祥,夏天慈.治理现代化目标下国家空间规划体系的变迁与重构[J].自然资源学报,2019,34(10): 2040-2050.

[5] BABCOCK E A,PIKITCH E K,MCALLISTER M K,et al.A perspective on the use of spatialized indicators for ecosystem-based fishery management through spatial zoning[J].ICES journal of marine science,2005,62(3): 469-476.

[6] HAMOUDI H,RISUENO M.The effects of zoning in spatial competiton[J].Journal of regional science,2012,52(2): 361-374.

[7] 王梓懿,沈正平,杜明伟.基于CiteSpace Ⅲ的国内新型城镇化研究进展与热点分析[J].经济地理,2017,37(1): 32-39.

[8] 张京祥,赵丹,陈浩.增长主义的终结与中国城市规划的转型[J].城市规划,2013,37(1): 45-50,55.

[9] 彭建,杜悦悦,刘焱序,等.从自然区划、土地变化到景观服务:发展中的中国综合自然地理学[J].地理研究,2017,36(10): 1819-1833.

[10] 郑度,葛全胜,张雪芹,等.中国区划工作的回顾与展望[J].地理研究,2005,24(3): 330-344.

[11] 谢高地,鲁春霞,甄霖,等.区域空间功能分区的目标、进展与方法[J].地理研究,2009,28(3): 561-570.

[12] 郑度,欧阳,周成虎.对自然地理区划方法的认识与思考[J].地理学报,2008,63(6): 563-573.

[13] 全国农业区划委员会《中国综合农业区划》编写组.中国综合农业区划[M].北京:农业出版社,1981.

[14] 刘彦随,张紫雯,王介勇.中国农业地域分异与现代农业区划方案[J].地理学报,2018,73(02): 203-218.

[15] 傅伯杰,刘国华,陈利顶,等.中国生态区划方案[J].生态学报,2001,21(1): 1-6.

[16] 孙然好,李卓,陈利顶.中国生态区划研究进展:从格局、功能到服务[J].生态学报,2018,38(15): 5271-5278.

[17] 王向东,张恒义,刘卫东,等.论土地利用规划分区的科学化[J].经济地理,2015,35(1): 7-14.

[18] 顾朝林.论中国“多规”分立及其演化与融合问题[J].地理研究,2015,34(4): 601-613.

[19] 王向东,刘卫东.中国空间规划体系:现状、问题与重构[J].经济地理,2012,32(5): 7-15.

[20] 黄征学,祁帆.从土地用途管制到空间用途管制:问题与对策[J].中国土地,2018(6): 22-24.

[21] 樊杰.地域功能—结构的空间组织途径——对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论[J].地理研究,2019,38(10): 2373-2387.

[22] 韩书成,濮励杰.土地利用分区内容及与其他区划的关系[J].国土资源科技管理,2008,25(3): 11-16.

[23] 刘燕华,郑度,葛全胜,等.关于开展中国综合区划研究若干问题的认识[J].地理研究,2005,24(3): 321-329.

[24] 林坚,赵冰,刘诗毅.土地管理制度视角下现代中国城乡土地利用的规划演进[J].国际城市规划,2019(4): 23-30.DOI: 10.22217/upi.2019.226.

[25] HIGGINS A J,HAJKOWICZ S.A model for landscape planning under complex spatial conditions[J].Environmental modeling &assessment,2008,13(4): 459-471.

[26] 罗超,王国恩,孙靓雯.中外空间规划发展与改革研究综述[J].国际城市规划,2018,33(5): 121-129.DOI: 10.22217/upi.2017,013.

[27] 钱慧,罗震东.欧盟“空间规划”的兴起、理念及启示[J].国际城市规划,2011,26(3): 66-71.

[28] 刘慧,樊杰,李扬.“美国2050”空间战略规划及启示[J].地理研究,2013,32(1): 90-98.

[29] Regional Plan Association.America 2050: a prospectus[EB/OL].(2006-09)[2019-11-01].http:// www.america 2050.org.

[30] 国土交通省.New national spatial plan[EB/OL].(2015-08-14)[2019-11-06].http://www.mlit.go.jp/en/kokudoseisaku/index.html.

[31] 李国平.均衡紧凑网络型国土空间规划——日本的实践及其启示[J].资源科学,2019,41(9): 1610-1618.

[32] BRENNER N.State territorial restructuring and the production of spatial scale: urban and regional planning in the Federal Republic of Germany,1960-1990[J].Political geography,1997,16(4): 273-306.

[33] 张海娜,曾刚,朱贻文.德国创新政策及其对区域发展的影响研究[J].世界地理研究,2019,28(3): 104-112.

[34] BBSR.Bundesraumordnungsbericht 2011[R].Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,Bonn,2012.

[35] EU Regional Policy.Regional policy in your country[EB/OL].[2019-11-03].https://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm.

[36] 王青云,冯朝阳,任亮,等.推动主体功能区战略格局形成的投资政策研究[J].宏观经济管理,2018(10): 63-68,75.

[37] 张可云,刘琼.主体功能区规划实施面临的挑战与政策问题探讨[J].现代城市研究,2012(6): 10-13.

[38] 樊杰.主体功能区战略与优化国土空间开发格局[J].中国科学院院刊,2013,28(2): 193-206.

[39] 中国科学院.樊杰:以主体功能区战略打造高品质国土空间[EB/OL].(2019-09-23)[2019-12-06].http://www.cas.cn/zjs/201909/t20190923_4715757.shtml.

[40] 毛汉英.京津冀协同发展的机制创新与区域政策研究[J].地理科学进展,2017,36(1): 2-14.

[41] 杨俊宴,程洋,邵典.从静态蓝图到动态智能规则:城市设计数字化管理平台理论初探[J].城市规划学刊,2018(2): 65-74.

[42] 黄成,吴传清.主体功能区制度与西部地区生态文明建设研究[J].中国软科学,2019(11): 166-175.

[43] 周岚,施嘉泓,崔曙平,等.新时代大国空间治理的构想——刍议中国新型城镇化区域协调发展路径[J].城市规划,2018,42(1): 20-25,34.

[44] 樊杰,王亚飞,梁博.中国区域发展格局演变过程与调控[J].地理学报,2019,74(12): 2437-2454.