随着信息技术的迅速发展,智慧城市已成为未来城市发展的重要方向。然而,长期以来片面关注智慧技术的应用而忽视居民的人性化需求成为智慧城市建设的通病。城市发展演变的历史经验显示,技术变革推动城市空间演变,并促进社会生产生活方式的变化,技术、社会和空间三个要素相互影响,共同推动城市进步[1]。其中,空间要素在信息技术改变生活方式的过程中起到重要作用。

智慧城市之所以存在难以回应人性需求的矛盾,很大程度上在于智慧技术未能基于人性需求视角与空间要素形成良好结合。对于二者如何结合,可以在方法上借鉴复杂性科学的研究成果。如布莱恩·阿瑟(Brian Arthur)在论述技术发展的本质时提出,技术创新是已知技术的新组合,技术发展具有模块化特征,新技术元素不断替代旧技术元素,从而推动技术进步与社会发展[2]199,216。智慧城市的建设同样遵循这一基本规律。因而,基于技术发展的模块化逻辑,通过智慧技术和空间要素的结合实现技术创新与人性需求的和谐,探索智慧城市模块化的空间产品体系构建方法,是智慧城市建设成功的关键。

1 智慧城市规划建设中的问题与价值

1.1 人性化需求关注不足的问题

片面关注智慧技术应用而忽视居民的人性化需求是困扰智慧城市建设的严重问题,受到诸多学者的批评。例如:克劳斯·昆兹曼(Klaus Kunzmann)发现大多数智慧城市建设关注向城市和市民出售技术和服务,而非关注如何使城市居民的生活更美好[3];理查德·桑内特(Richard Sennett)以韩国松岛新城为对象,批判智慧技术应用未能与人性化的空间需求之间形成良好衔接[4];卡罗尔·斯蒂梅尔(Carol Stimmel)[5]和安东尼·汤森(Anthony Townsend)[6]认为智慧城市很大的问题在于过度关注技术,而不是人;白瑞华(Raoul Bunschoten)也认为部分智慧城市的问题在于大技术公司为了推销其产品和服务而进入它们不擅长的城市规划领域,但并未关注城市内的居民群体[7]。针对上述问题,迈克尔·巴蒂(Michael Batty)总结道:如果一座城市仅仅重视经济发展而忽视居民的社会生活状况,就不能称之为智慧城市[8]。

中国近年来的智慧城市建设同样存在类似问题。如仇保兴[9]和沈清基[10]认为部分智慧城市建设中厂商过于关注各自技术产品的销售,缺乏兼容,造成信息孤岛,而对城市的可持续发展和人性需求回应不足。因而,当前开展的雄安新区建设和浙江省未来社区试点等工作均更为重视智慧城市建设改善居民生活的直接效果[11-12]。

1.2 三元融合的价值

从城市发展的历史来看,每一轮技术迭代都会引发新一轮城市革命,引领新一轮城市生活生产方式变革[13]。刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)[14]、尼克斯·可姆尼诺斯(Nicos Komninos)[15]、童明[16]均认为在城市发展过程中,技术、社会和空间三个要素密不可分,对推动城市发展演变影响重大。人行道实验室(Sidewalk Labs)[17]、潘云鹤[18]、郭仁忠[19]、张庭伟[20]进一步提出,智慧城市建设具有三元融合的特征,技术、社会、空间三个要素不仅相互影响,更将进一步融合,共同推进智慧城市的发展进步。

城市空间是容纳社会活动的容器。智慧技术能否良好地回应居民需求这一问题不能脱离空间要素单独考虑,而是需要将三个要素作为整体来认识,实现三者的相互促进。智慧技术与空间载体的融合能否基于人性需求充分发挥作用,对于智慧城市建设发展能否成功具有重要价值。

2 技术的模块化特征和演进模式

2.1 技术的模块化特征

基于技术发展的演替规律,技术创新被认为是已知技术的新组合,技术发展具有模块化特征[2]。技术的模块化特征是智慧城市模块化空间产品体系构建的理论基础。“模块化”(modularity)概念最早由赫尔伯特·西蒙(Herbert Simon)提出[21],可以理解为将复杂系统分解为相对简单的组成单元的一种理念和方法,早期被应用于钟表制造业等行业,随后被广泛应用于船舶制造、汽车制造、计算机制造等不同产业领域中[22]。随着技术发展,模块化已成为工程产品的主要发展趋势之一[23]。

模块化是技术的本质特征之一。阿瑟提出技术的发展逻辑就是模块化的发展逻辑,即新技术是在现有技术的基础上发展起来的,而现有技术又来源于之前的技术,这一过程就是模块化的技术组合过程[2]13-18。也就是说,模块化是将已知与未知的变动进行良好结合的重要方式。这一规律在产业发展的新阶段依然适用,如青木昌彦认为新产业结构的本质就是模块化,他提出模块是按一定规则与其他同样的子系统相联系而构成更复杂的系统或过程[24-25]。

2.2 技术对社会经济空间发展的漫长影响

技术的发展进程并非仅仅局限在技术领域自身,而是会对社会经济发展形成漫长的影响,并逐步得到反馈,技术与社会发展相互融合。阿瑟认为,技术自身的变化相对较快,但技术发展还包含了技术引起的经济结构变化、生产方式和生活方式变化,以及城市空间形态变化等不同内容,这一过程十分漫长。经济领域的每个时代都具有一种自洽的模式结构。新技术渗透到经济结构中,旧结构转变为新结构[2]。

在这一过程中,技术、社会和空间存在着密不可分的互动关系。如约翰·厄里(John Urry)提出,汽车模式在现代城市中引发的问题很大,但之所以难以被放弃是因为其涉及了庞大的经济利益和复杂的社会模式[26]。单纯从人性需求视角出发,要求居民放弃汽车交通并回归传统是不现实的。只有当新技术带来取代汽车的新产品①不一定是新一代的汽车,也可能是手机或其他产品引发汽车及交通方式的变化,这对城市空间结构的调整较为重要。,构建新的经济发展网络和社会生活模式,城市发展和空间模式才可能发生变化。

2.3 技术演进的六个环节

对于技术如何演进发展,阿瑟通过对汽车和晶体管等新技术、新产品如何融入旧的技术和经济体系的模式进行研究,基于技术具有模块化特征以及技术对社会经济空间发展具有漫长影响的认知,将技术对社会经济空间发展的影响总结提炼为新技术取代旧技术的六个环节[2]。一是新技术作为新元素进入活跃技术体中;二是新元素替代现有技术元素或其他零部件;三是新元素创造新需求或新机会利基;四是旧元素逐渐退出,给新技术留下更大发展空间;五是新技术逐步成为活跃技术体的主体;六是整个社会经济随之出现调整,以适应新技术。

在这一模式基础上,当新技术渗透到经济中时,旧结构可能崩溃,新结构取代旧结构。这六个环节的实现建立在认清技术本质特征的基础上,即技术具有被模块化的需求以及组合和递归特征。技术包含着技术,直到分解为最基础的技术单元。

3 智慧技术促进智慧城市演变的机制

在智慧城市建设中,对于如何认识复杂技术体系影响社会发展和空间演变的机制,上述技术演进六个环节的论述可以对认识方法提供借鉴。首先,智慧城市建设中的新技术同样具有模块化的本质特征。其次,技术在演进更替过程中,需要实体化,进而以具体要素的物质形态影响相应的社会活动和空间载体。再次,在这一过程中,由于空间载体本身也具有模块化特征,二者能够以模块的形式进行结合。最后,新技术导致整个经济结构发生变化,获得社会、经济和空间等其他领域的反馈,并实现相互融合,而不仅是技术本身的演进。

3.1 智慧技术与城市空间要素的模块化特征

大量的智慧技术应用来源于信息技术行业,相关产品应用以模块化的形式构建了产品体系,如国内智慧社区的产品供应商所提供的技术产品大多如此。从工业产品的设计与制造的视角来看,在20 世纪相当长的时期内,大规模标准化生产占据市场的主导地位,个别客户的个性化需求从未成为市场主流。当前市场进入个性化消费阶段,基于模块化的大规模定制模式更具灵活性,可以满足多样化市场需求,模块化产品生产形成了取代部分大规模标准化生产的趋势[20]。模块化生产和模块化消费是相辅相成的,二者相互促进[27]。

城市空间要素本身也具有较强的模块化特征,在城市规划研究理论中,城市空间要素的模块化特性长期受到学者关注,如克里斯多弗·亚历山大(Christopher Alexander)等对建筑模式语言的研究[28],尼科斯·萨林加罗斯(Nikos Salingaros)对城市空间模块的研究[29],新城市主义(new urbanism)规划师对形态准则(form code)的研究等。特别是萨林加罗斯提出,城市空间要素需要在不同尺度和层级建立结构,以及应重视小尺度元素对城市复杂性和连贯性的作用等观点,与阿瑟关于技术模块的基本组织原则的观点是一致的。

3.2 智慧城市空间产品模块

从历史的视角看,新技术产品与空间要素如何组合并非智慧城市建设中出现的新概念,而是城市规划进程中的传统命题。如在低碳生态城市建设阶段,低碳技术如何与空间要素结合即受到规划研究的重视[30]①彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)认为在面对低碳生态城市的规划建设问题时,其解决对策按照要素进行分类,可以划分为设计和科技两方面,即空间要素和技术要素两大类。空间要素以能够实现紧凑发展的土地利用与道路交通关系为基础,涉及规划设计的空间范畴;而技术要素则包括新能源、节能、再生能源、资源回收、低影响开发等低碳技术方面等需要集成在空间载体上的相关要素内容。。在智慧城市建设阶段,城市空间演变同样符合技术演变的基本规律,智慧技术与空间要素结合形成怎样的新空间形态受到关注,针对城市空间要素开展的模块化和单元化产品的研究也逐步开展起来。

目前较多的研究集中在中微观层面的建筑要素,尤其是模块化住宅等建筑产品及其相关的社区产品,如部分建筑师与开发商和技术厂商结合,提出了初代单元、胡同MINI 模块等研究设想[31]。在多伦多滨水区(Waterfront Toronto)项目中,规划设计方案提出设置模块化的建筑建造单元(如允许空间每天都可改变的LOFT),实现建筑的批量生产和灵活替换[17]。

智慧城市模块化空间产品是指以模块化的方式,将智慧技术及其产品与城市空间要素相结合,所形成的以空间要素为载体的产品形式。由于智慧技术及产品与城市空间要素本身均具有模块化特征,因此,二者结合形成新的模块化空间产品具有可行性,从而推动城市发挥更加高效和便利的作用。智慧技术及其产品如何与城市空间要素结合,是实现智慧城市演变过程的关键,这也是智慧城市模块化空间产品体系构建的意义所在。

3.3 智慧城市演变的六个环节

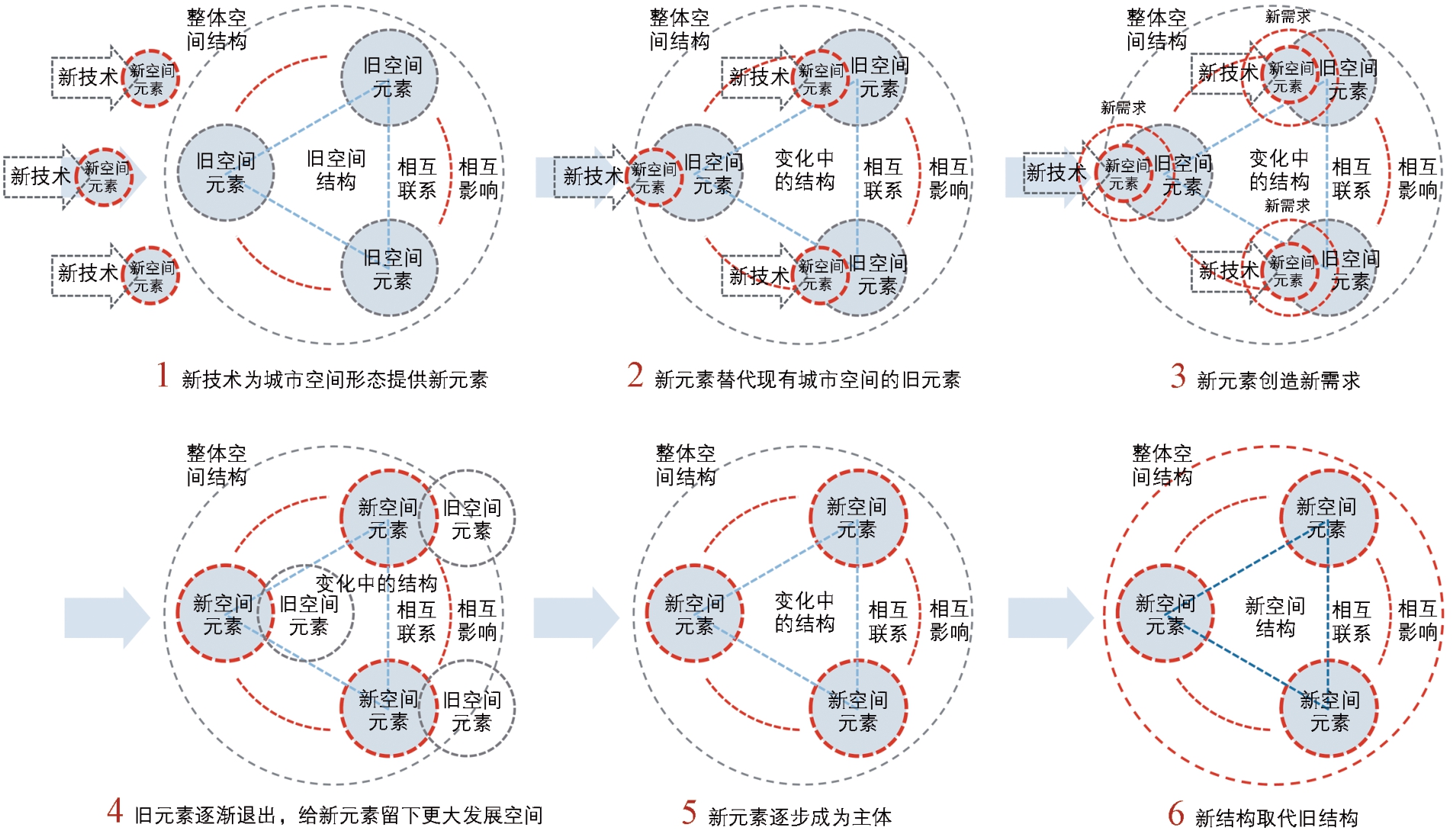

在研究新技术如何影响智慧城市的发展演变时,可借鉴阿瑟对新技术取代旧技术机制的论述。新技术对智慧城市的影响将以模块化的技术产品和模块化的城市空间要素相结合的形态表现出来,智慧城市演变的完整过程指新技术影响下城市物理空间与社会活动内容均会发生较大变化的整体过程。参照阿瑟的论述,新技术的发展对智慧城市空间形态演化发挥作用的过程可以表述为形成新空间元素和结构取代旧空间元素和结构的六个环节,即:新技术为城市空间形态提供新元素;新元素替代现有城市空间的旧元素;新元素创造新需求;旧元素逐渐退出,给新元素留下更大发展空间;新元素逐步成为智慧城市空间形态的主体;整个空间形态随之出现调整,新结构取代旧结构(图1)。

图1 智慧技术推动智慧城市演变的六个环节

以人行道实验室在多伦多滨水区项目中的街道空间设计为例,可以说明智慧技术推动智慧城市演变的大致过程。

第一阶段,以步行和公交为主的出行需求一直存在,但被小汽车交通方式压抑。自动驾驶相关技术、传感器等新技术为城市提供智慧街道这一新空间元素,即以慢行为主,步行空间比例较高,车行空间面积较少,公交和自动驾驶汽车为主的智慧街道这一新空间元素。其中,交通工具的变化十分重要,这是因为个人交通工具被认为是现代经济的基础,交通技术不仅涉及交通本身,也塑造了空间形态和人们的生活方式[32]。

第二阶段,自动驾驶汽车和智慧街道取代传统汽车和现代城市街道。人行道实验室提出的分时管理智慧街道逐步替换宽马路、大街区、小汽车为主、车行道宽、人行道窄的现代城市街道这一旧空间元素。

第三阶段,与现代城市街道相比,智慧街道这一新空间元素提供了人行空间比例更高、更安全、更舒适和更智能的人性化街道空间,促进了以步行和公交为主的出行需求增加。与之相适应,街道生活方式、出行偏好和驾驶习惯等也将发生新的变化。

第四阶段,现代城市街道逐步退出,更多的街道建设采用智慧街道的形式。按照规划,目前红线为38 m 的道路到2025 年规划车行路面宽为15~18 m,2035 年则为7~10 m,即道路空间进一步还给行人,空间环境更加人性。智慧街道成为未来城市街道设计建设的主要形式,成为应用新技术并产生新生活方式的空间容器。

第五阶段,到2035 年,该项目预计自动驾驶汽车将广泛取代传统汽车,街道空间也将大部分转变为智慧街道的新形式。

第六阶段,经过长期演变,不仅仅是街道空间本身,城市整体的交通体系乃至城市整体的空间结构也将形成与智慧街道发展相适应的新体系。

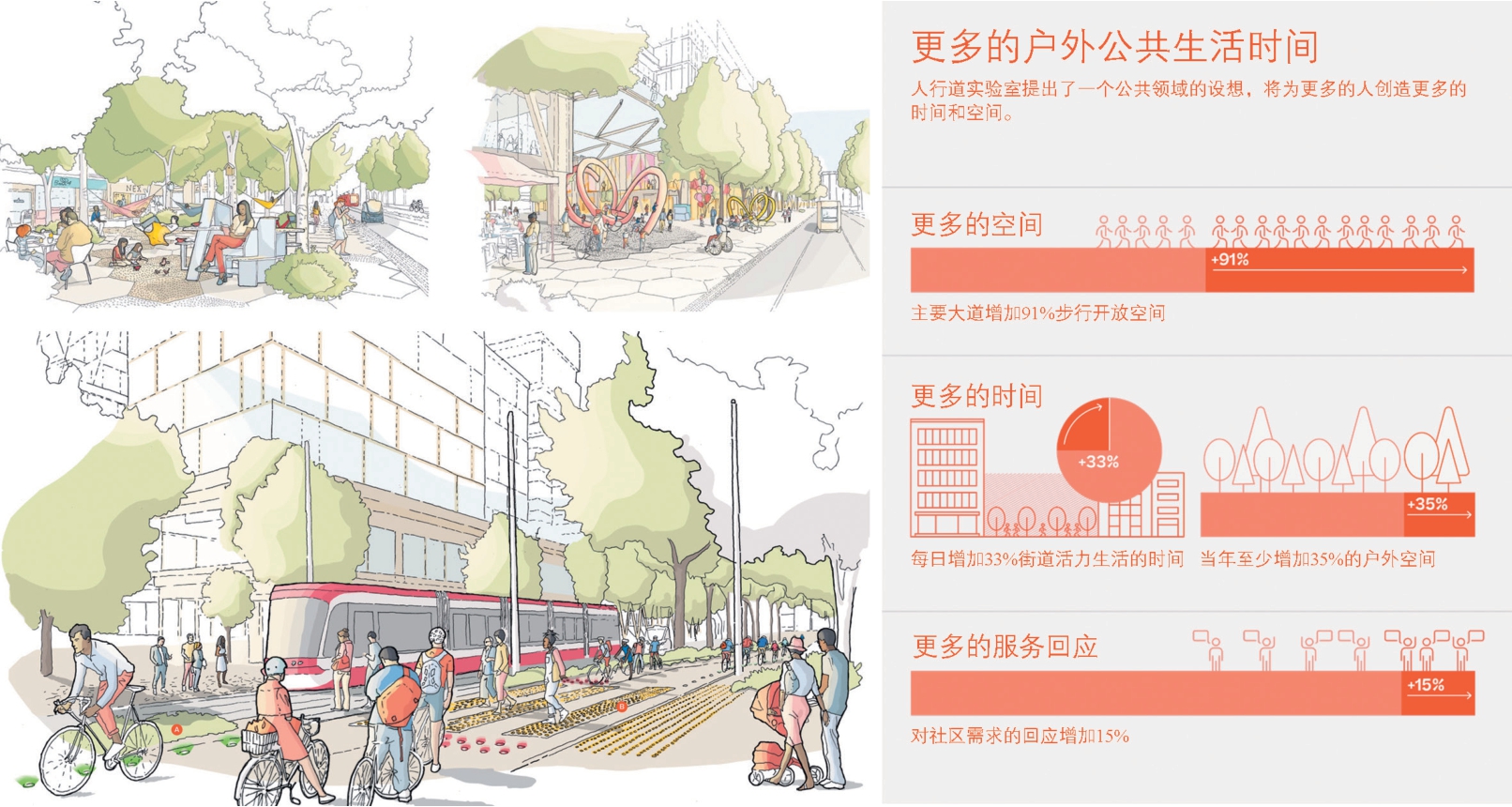

多伦多滨水区的方案希望智慧街道建设达成以下主要目标:一是利用新交通模式压缩车行路面,使公共空间和慢行空间等人性空间增加91%;二是通过更混合、更公共的沿街建筑功能和服务设施配置来塑造更丰富的街道功能与街道生活,使街道生活时长增加35%;三是基于智能技术,提供更具互动性和更能及时反馈服务需求的街道管理与服务[17](图2)。

图2 多伦多滨水区的智慧街道方案

资料来源:参考文献[17]

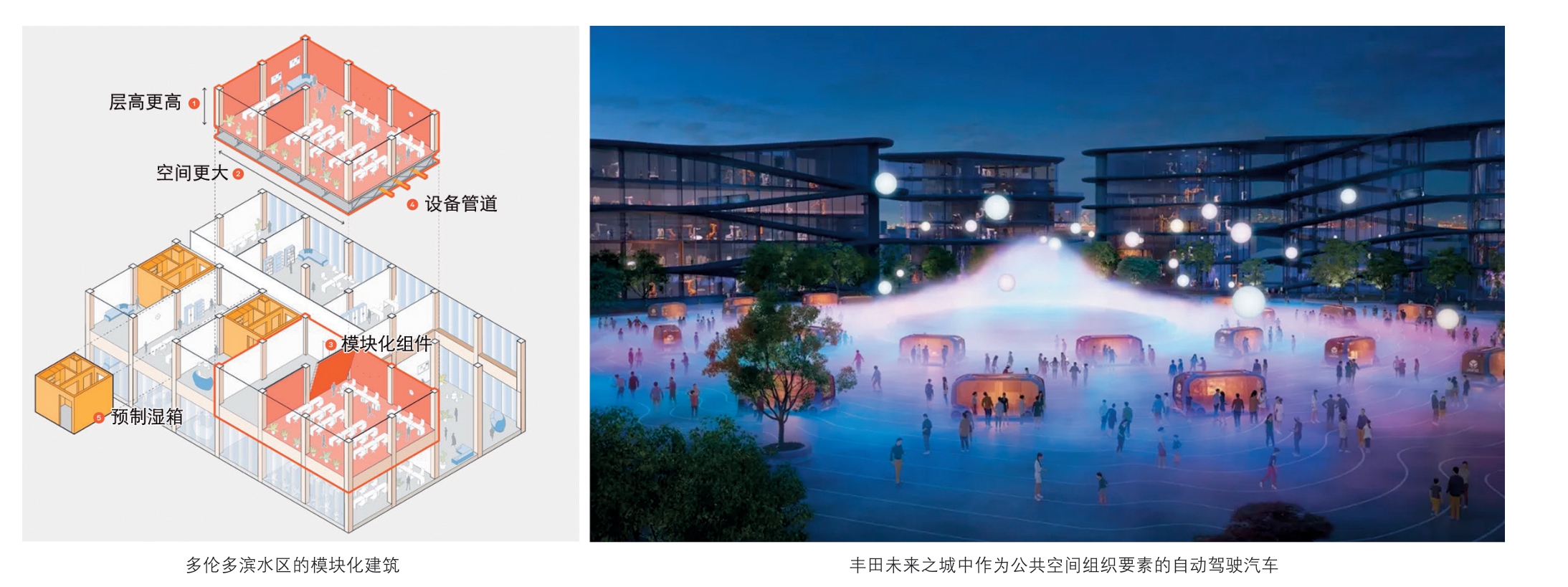

此外,建筑功能方面的变化也具有类似的模块替换模式特征。功能混合共享和促进社会交往的需求一直存在,但受限于功能分区的规定而难以充分实现,智慧建筑的相关技术为满足这一需求提供了新的方法。首先,模块化、智能化和装配式建造等新技术为建筑功能的灵活组织提供了新的空间元素,这使得商业和办公等空间在短时间内变换其规模和空间形式成为可能,并可以满足更加复杂的使用需求。其次,新的建造模式和建筑形态取代现有建筑的模式与形态。再次,新的模块化、智能化建筑提供功能更加混合的空间利用方式,促进社区交往,引发更多社区创新活动需求。随后,模块化、智能化建筑成为普遍使用的建筑模式。最后,整个片区形成新的建筑空间群体和新的社区生活模式(图3)。

图3 多伦多滨水区的模块化建筑和社区新生活场景

资料来源:参考文献[17]

4 智慧技术与空间要素结合成新的空间产品是关键要素

智慧技术与空间要素结合的过程将形成漫长的影响。如未来学家理查德·巴克敏思特·富勒(Richard Buckminster Fuller)所说,一个系统直接取代另一个系统的情况不会出现,新系统将与旧系统长期共存,并逐步淘汰后者[26]。城市空间建设领域同样存在较强的惯性,卡洛·拉蒂(Carlo Ratti)提出未来的城市与当前相比不会有明显的质变[33]。可以说,城市很难迅速改变,但城市也一直在改变。在现实中,现代主义城市发展多年来尚未实现对传统城市的完全取代,智慧城市将成为城市空间发展的新趋势,但也不可能完全取代现代城市和传统城市。

如果将城市演变的进程放在更长的历史中去观察,可以发现技术演进的逻辑依然适用。为了实现新技术形成新元素,替代旧元素,并构建新结构这一进程,需要使智慧城市建设的过程实现模块化架构。关键一步就是技术产品与空间载体的结合,形成模块化的智慧城市空间产品。二者的结合能否成功涉及两个主要方面:一是智慧技术与结构性空间要素的结合;二是智慧技术与人性需求的结合。

4.1 智慧技术与结构性空间要素的结合

城市空间要素包括结构性要素和附着性要素两种。芦原义信[34]和金广君[35]以街道为研究对象,按照空间要素是具有结构性影响的主体元素抑或是附着其上的构件,将街道空间划分为两个层次的“轮廓线”:“第一次轮廓线”是指建筑、街道、广场等不可移动的空间要素本身;“第二次轮廓线”是指可从空间要素上拆卸的附属物,如招牌和路灯等[30]。

可以发现,部分智慧技术对城市发生作用并不依赖城市空间要素的重大变化,如利用摄像头和其他传感器采集城市信息,就是在不改变城市空间形态的前提下,仅需提供附着在空间和建筑之上的各类智慧技术设备就可以完成。而部分则依赖城市空间要素的相应调整,如无人驾驶技术需要街道空间作出相应的改变,才能充分发挥其作用。

这些技术变化对空间规划的影响在城市规划历史中并不少见,如铁路对田园城市的影响,汽车对广亩城市和阳光城市的影响。可以预见,无人驾驶技术等新技术对城市空间结构性要素的影响将是城市空间形态发生变化的重要原因。智慧城市空间产品关注的重点应是结合智慧技术要素的同时优化提升城市空间要素,特别是如街道和公共服务设施等具有结构性作用的空间要素。

4.2 智慧技术与人性需求的结合

技术进步与人性需求如何结合是规划师关注的重点。无论是现代主义城市规划、低碳生态城市规划还是智慧城市规划,规划师的研究往往关注不断剥离相关技术因素之后所保留的人性空间特征,如归属感、地方性、多样性、包容性、混合功能、步行性等,从而形成规划设计的共识性认知。

事实上,人性需求是难以与技术条件完全剥离的。新技术的发展与空间形态的优化是相互促进的,共同推动社会发展的前进。几乎所有技术产品的设计均涉及技术推动和人性需求两个因素的影响[36]。以人行道实验室在多伦多滨水区的项目为例,这一项目强调城市设计对整个智慧城市建设的统筹作用,提出通过数字技术与城市设计结合,从而提高生活品质,如前文所述,通过智慧街道建设,增加人行活动空间,延长人行活动时长,提供更加便利的街道设施等[17]。此外,日本国土交通省提出的面向2040 年的智慧交通报告中,着重描绘了利用无人机和无人驾驶汽车等更好地为老人、儿童及家庭服务的场景,强调满足适老化和儿童友好等针对性的人性化需求[37]。

5 智慧城市模块化空间产品体系的构建思路

斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)提出21 世纪是复杂性科学的世纪。复杂性科学关注研究“复杂世界的简单法则”,探索将复杂性系统分解到可以不证自明的简单环节的方法,如阿瑟对技术本质与模块方法的研究,杰弗里·韦斯特(Geoffrey West)对规模、规律和基本单元的研究[2,38]。城市同样是个复杂体系,对城市的研究与规划同样可以借鉴复杂性科学的方法,关注组成复杂城市的简单法则和规律,如萨林加罗斯的城市模块化理论即是针对城市复杂性特征提出的研究思考[29]。

智慧城市模块化空间产品体系的构建应符合技术的发展规律、产品研发与设计的要求以及城市空间规划的原则,具体包括产品架构、封装模块和场景应用三方面的工作。

5.1 产品整合架构

模块化产品的总体规划对工业产品的整个设计系统至关重要[36],这一架构也适用于智慧城市模块化空间产品体系的构建。智慧城市空间产品的模块化架构是指产品由多个组件组成的模式,各组件分别实现一个或多个功能,组件之间关系明确,这种相互关系构成产品功能基础。产品架构的重要目的是综合标准化和个性化特征,提供多种高度差异化但又能共享大部分组件的产品,形成丰富的模块产品体系以应对多样的需求。

在智慧技术与空间要素结合形成新空间产品的过程中,由于“硬件”载体是空间要素,产品的整合架构应更多地以城市空间要素的组织方式为基础。参照城市规划建设的基本原则和方法,产品要素可以按照街道空间、公共空间和住宅等空间要素特征来划分设计产品模块,并结合智慧技术组合为智慧化的空间产品单元。

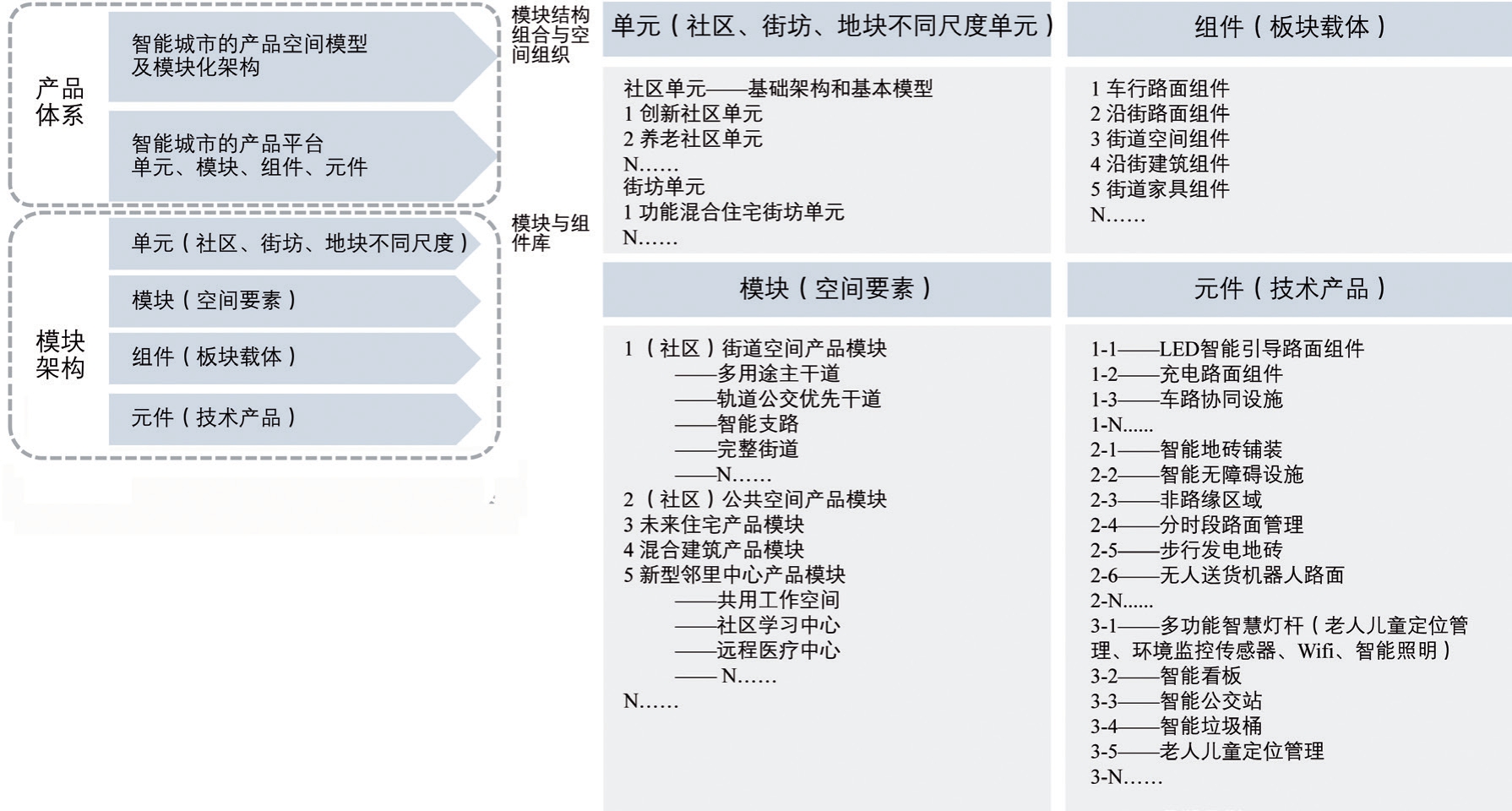

智慧城市空间产品体系的模块化架构至少由单元、模块、组件和元件四级组成(图4)。广义上,这四级组成均可被称为“模块”。智慧城市的空间产品单元是指在社区、街坊和地块层面形成的单元化空间产品,由于尺度不同,可能形成社区单元、街坊单元和地块单元等不同层次,如功能混合的住宅街坊等。智慧社区单元是智慧城市模块产品体系中集成水平较高和空间要素较为复杂的单元。模块则是指单元中集成了技术产品并具有相对独立性和完整性的空间要素,如结合智慧技术的街道空间产品模块、公共空间产品模块、未来住宅产品模块、新型邻里中心产品模块等。组件是指模块中集成了技术产品但并不构成独立空间要素的空间组成部分,以道路为例,可以分为应用了智慧技术的车行路面组件和结合了可充电技术的步行路面组件等。元件是指能够附着在空间要素上系统相对完整的技术产品。

图4 智慧城市空间产品体系的模块化架构

5.2 封装产品模块

模块和组件在本质上是相同的,只是应用的层面有所不同,在更高一级封装好的组件可以形成模块,而在更低一级被分解的模块则形成组件。从城市规划角度来看,在街道、设施、建筑等通常被认为较为完整的空间要素基础上进一步拆分出来的,不构成独立空间要素的元件组合,在这里就被称为组件。以街道为例,按照不同空间向量,在街道断面中,可以将整体的街道模块进一步划分为水平方向的车行路面组件、沿街步行路面组件和垂直方向的沿街建筑组件。

在整体产品整合架构中,应重视打造具体的封装产品模块,以便为智慧城市中不同模块的衔接提供“接口”,将封装产品模块作为可以灵活应用的单元要素,构建智慧城市的整体框架。阿瑟、韦斯特、萨林加罗斯均强调解决复杂体系问题的重要方法是将模块分解到足够简单和足够小,直到复杂体系内的关系简单到不证自明[2,27,29]。因此,智慧城市空间产品体系中的模块应该是既能足够小,又能对空间形态形成实质影响的尺度,即在街道、公共空间、住宅、公共服务设施等空间要素层面封装产品。这一层面的模块在结合新技术之后,依然可以通过城市空间要素相互作用的基本原则来构建相互关系,但会形成新的作用和效果。这是保证不同模块完整性和使用灵活性相互兼顾的关键部分。

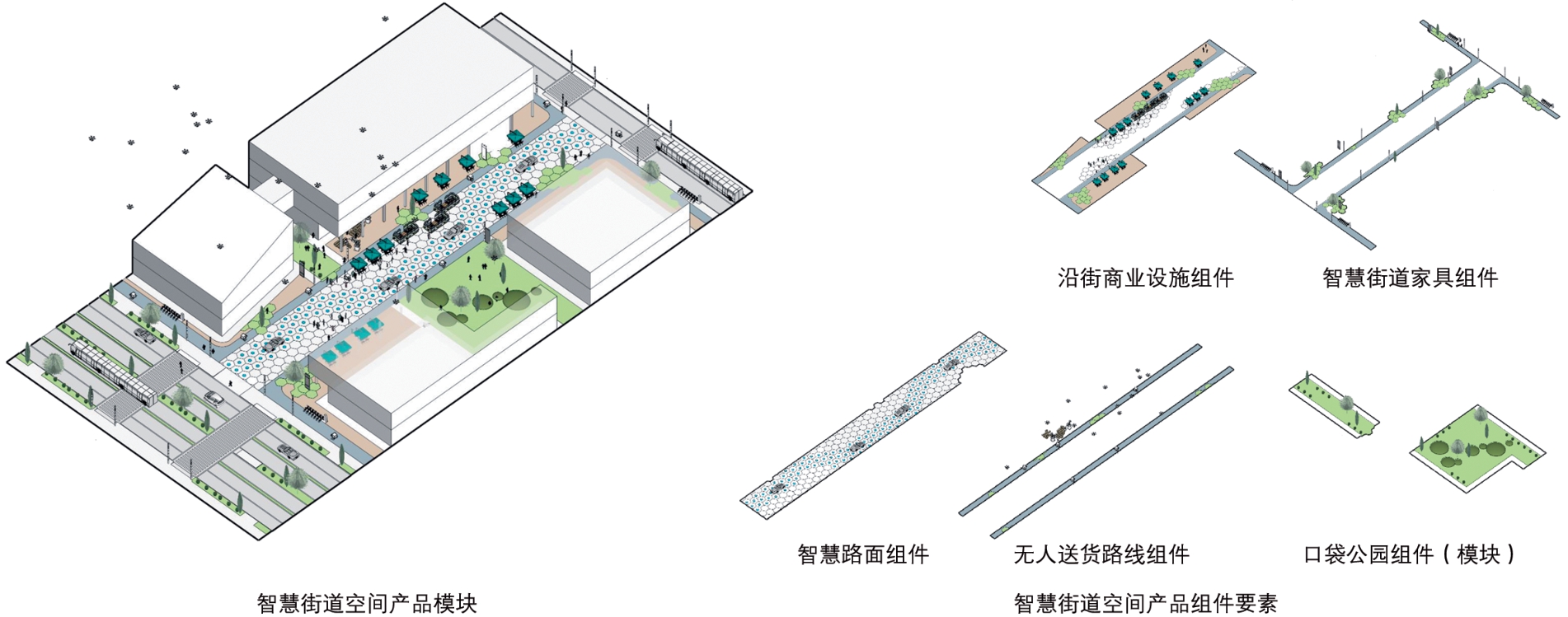

封装产品模块应包括三个方面的主要内容,即功能组织、空间模型和组件要素。首先,最为重要的是功能组织,解决的是不同要素相互关系的机制问题。以街道模块为例,功能组织需要展现的是小汽车主导的道路与行人优先的街道在功能上的本质区别这一核心内容。其次,空间模型是这一功能变化的表现,体现的是街道断面、沿街空间等空间要素的具体变化。最后,具体需要哪些技术产品和空间要素组合形成的组件要素则是实现这一空间变化过程的支撑(图5)。

图5 智慧街道空间产品模块示意

5.3 场景应用系统

在智慧城市建设的实践中,缺乏能够让居民理解的故事与能够凝聚大家共识的远景目标是主要问题之一。智慧城市空间技术产品体系的应用应该围绕着明确易读的目标,有利于场景的建造。场景是智慧技术与人性需求结合是否成功的重要验证环节。较为合理的选择是将产品架构与展示生活方式变化的场景以及承载生活方式变化的空间要素进行对接。如人行道实验室在多伦多滨水区的项目中重点关注街道、公共空间、公共服务设施、建筑和地下运输体系等主要内容[17]。

场景基于技术在空间中的应用,关注动态变化中关键节点的片段特征,具有技术融合和功能混合的特点。按照城市生活发生的空间载体差异,场景至少应该包括以下几个方面:住宅及其内部的变化应体现出生产、生活、学习混合,家庭生活得到拓展,智能化服务以及灵活的空间组织等内容;公共设施及其提供的服务应体现出智能技术对医疗、养老、教育和娱乐等公共服务的提升,并在空间上容纳学习场所、社区工作等新功能;街道的变化应体现出以小汽车出行为主的道路空间转变为服务轨道公交与慢行交通为主,且与智能化的无人驾驶交通方式结合的智慧街道;广场、公园和街道等公共空间的变化应体现出公共空间的人性化、自然化,实现面对面交流与远程互动的协调等。

当前,部分智慧城市建设实践体现出了部分采用模块化空间产品的意图,值得进一步分析与跟踪研究。多伦多滨水区和日本丰田未来之城等实践均包含了基于智慧技术产品组织模块化空间要素的尝试,如多伦多滨水区的多功能智慧地砖、定制化和模块化的建筑建造技术;丰田未来之城的模块化建筑和能支撑新型公共空间的多功能无人驾驶汽车等[17,39](图6)。

图6 智慧城市中的模块化空间产品应用

资料来源:参考文献[17,39]

6 结语

智慧城市发展建设过程中,各类智慧技术对城市发展和社会生活的影响越来越重要。智慧技术相关的产品层出不穷,令人眼花缭乱。智慧技术在改变社会生活的同时,也深刻地改变了城市空间。从技术发展的本质来看,人类社会和城市发展历来如此,当前的技术爆发并没有超出技术以往发展所形成的规律。智慧技术影响社会生活发展和城市空间演变的逻辑依然可以在技术发展的一般规律内得到解释。技术演进的六个环节同样适用于智慧城市的发展进程。

智慧城市是个复杂的巨系统,而在应对这种复杂性特征的需求时,技术发展的模块化规律依然具有重要的方法价值,正如吴志强所说,未来城市设计中“一切皆可‘模块’”[40]。空间是承载社会活动的容器,应用智慧技术推动社会生活进步不能脱离物质空间这一支撑载体。智慧技术只有与城市空间要素结合,才能真正满足智慧城市中居民社会生活的需要。而好的城市空间也必须回应技术发展和人性需求的双重要求。依据技术演进六个环节的论述,参照产品设计的原则和城市设计的方法,从产品架构、封装模块和场景应用三方面入手,探索智慧城市模块化空间产品体系的构建框架,可以为智慧城市规划建设提供一种新的方法思路和理念模式,从而在智慧城市规划建设中,更好地实现技术、社会和空间三元融合,推动智慧城市健康高效地发展。

需要注意的是,现代主义城市规划强调功能分区、小汽车主导和道路分级等,而智慧城市则出现了重视功能混合、公交和步行优先以及道路功能的分时段灵活利用等新变化。随着智慧城市规划建设的展开,当前城市规划建设中用地性质和交通规划等因响应新需求所发生的变化值得我们进一步研究探索。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

匿名审稿专家对本文提出了宝贵建议,特此致谢!

[1] 刘泉.奇点临近与智慧城市对现代主义规划的挑战[J].城市规划学刊,2019(5): 42-50.

[2] 布莱恩·阿瑟.技术的本质——技术是什么,它是如何进化的[M].曹东溟,王健,译.杭州: 浙江人民出版社,2018.

[3] 克劳斯·R.昆兹曼.智慧城市发展中的城市挑战和负面影响[J].城市设计,2017(6): 18-29.

[4] 徐若云.西方智慧城市理论中的若干建筑学议题初探[D].北京: 清华大学,2014.

[5] 卡罗尔·L.斯蒂梅尔.智慧城市建设——大数据分析、信息技术(ICT)与设计思维[M].李晓峰,译.北京: 机械工业出版社,2017.

[6] 安东尼·汤森.智慧城市——大数据、互联网时代的城市未来[M].赛迪研究院专家组,译.北京: 中信出版社,2015.

[7] 白瑞华.从智慧城市到自觉城市[J].城市设计,2017(3): 18-41.

[8] 迈克尔·巴蒂.未来的智慧城市[J].国际城市规划,2014,29(6): 12-30.

[9] 仇保兴.智慧城市的创新原则与基本步骤[J].建设科技,2012(22): 16-19.

[10] 沈清基.智慧生态城市规划建设基本理论探讨[J].城市规划学刊,2013(5): 14-22.

[11] 中国城市规划设计研究院.河北雄安新区启动区控制性详细规划[Z].2020.

[12] 浙江省发展和改革委员会办公室.《浙江省未来社区试点工作方案》解读[R].2019.

[13] 司晓,周政华,刘金松,等.智慧城市2.0:科技重塑城市未来[M].北京:电子工业出版社,2018.

[14] 刘易斯·芒福德.技术与文明[M].陈允明,王克仁,李华山,译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[15] 尼克斯·可姆尼诺斯.智慧城市:智能环境与全方位创新策略[M].夏天,译.北京: 机械工业出版社,2016.

[16] 童明.信息技术时代的城市社会与空间[J].城市规划学刊,2008(5): 22-33.

[17] Sidewalk Labs.Toronto tomorrow: a new approach for inclusive growth,volume 1: the overview[R].Toronto: Sidewalk Labs,2019.

[18] 潘云鹤.世界的三元化和新一代人工智能[J].现代城市,2018(1): 1-3.

[19] 郭仁忠.GIS 与三元世界的智慧转型[EB/OL].(2017-10-25)[2019-10-12].http://www.3snews.net/column/252000048615.html.

[20] 《城市规划学刊》编辑部.第16 届“中国城市规划学科发展论坛”2019年“金经昌中国城市规划优秀论文奖”颁奖仪式顺利举行[J].城市规划学刊,2019(6): 1-7.

[21] SIMON H.The architecture of complexity[J].Proceedings of the American philosophical,1962(6): 467-482.

[22] 曹虹剑,张建英,刘丹.模块化分工、协同与技术创新——基于战略性新兴产业的研究[J].中国软科学,2015(7): 100-110.

[23] 侯亮,唐任仲,徐燕申.产品模块化设计理论、技术与应用研究进展[J].机械工程学报,2004,40(1): 56-61.

[24] 昝廷全.系统经济:新经济的本质——兼论模块化理论[J].中国工业经济,2003(9): 23-29.

[25] 盛世豪,杨海军.模块化:一种新的组织模式[J].科研管理,2004,25(2): 12-19.

[26] 约翰·厄里.未来是什么?[M].陆晓,译.南京: 江苏凤凰教育出版社,2018.

[27] 雷如桥,陈继祥,刘芹.基于模块化的组织模式及其效率比较研究[J].中国工业经济,2004(10): 83-90.

[28] C.亚历山大,S.伊希卡娃,M.西尔佛斯坦,等.建筑模式语言——城镇·建筑·构造[M].王听度,周序鸿,译.北京: 中国建筑工业出版社,2002.

[29] 尼科斯·A.萨林加罗斯.城市结构原理[M].阳建强,程佳佳,刘凌,等译.北京: 中国建筑工业出版社,2011.

[30] 刘泉.技术产品应用视角下智慧社区分类及综合发展[J].国际城市规划,2021(6): 72-79.DOI: 10.19830/j.upi.2019.496.

[31] 原研哉.理想家:2025[M].北京: 生活书店出版有限公司,2016.

[32] 戴维·克里根.无人驾驶——未来出行与生活方式的大变革[M].谭宇墨凡,译.北京: 机械工业出版社,2019.

[33] SISSON P.How driverless cars can reshape our cities: a potential shift to a society of riders could reclaim roadways for green space and help reshape the public realm[EB/OL].(2016-02-25)[2020-06-06].https://www.curbed.com/2016/2/25/11114222/how-driverless-cars-can-reshape-our-cities.

[34] 芦原义信.街道的美学[M].尹培桐,译.天津: 百花文艺出版社,2006.

[35] 金广君.图解城市设计[M].哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社,1999.

[36] 卡尔·T.乌利齐,史蒂文·D.埃平格.产品设计与开发[M].杨青,杨娜,等译.6 版.北京: 机械工业出版社,2018.

[37] 国土交通省.2040 年、道路の景色が変わる——人々の幸せにつながる道路[R/OL].2020[2021-07-21].https://www.mlit.go.jp/road/vision/01.html.

[38] 杰弗里·韦斯特.规模:复杂世界的简单法则[M].张培,译.北京: 中信出版社,2018.

[39] Woven City 丰田未来城:Sidewalk 之后的智慧城市标杆?[EB/OL].(2020-05-28)[2020-06-10].https://mp.weixin.qq.com/s/DXzSwOYjdwjBnQwXz_6VrQ.

[40] 吴志强.2021 城市设计十大趋势&调研报告十大话题[EB/OL].(2021-11-02)[2021-11-04].https://mp.weixin.qq.com/s/gJgeqLZMcYKxF66b_4cjlg.