引言

过去十年来,电子商务以年均20%的增速高速发展,预计到2025 年将超过7 万亿美元(1 美元≈人民币6.7 元)规模[1]。消费者购物行为的数字化不仅给零售业带来了巨大的转变,也给交通运输和居民日常生活带来显著变化。已有研究在个体活动出行、活动决策和企业货运等多个方面揭示了电商物流对流动性和可达性的变化[2]。有研究分析了网络零售对零售经营的影响,包括推动全渠道运营模式和体验经济等[3];还有大量研究比较送货上门与个人购物出行,提出了分析网络购物环境可持续性的框架[4]。也即,虽然有一大部分线下购物等活动转移到了线上并导致相关的购物活动出行减少,但也增加了许多新的购物活动及相关出行。因此,无论是线上零售还是个体出行,电子商务产生的效应并非只是数量上的此消彼长和相互替代,还有性质上彼此交互的模式转型。

性质的变化也发生在物流与供应链设施系统上。相较于个体出行和商业零售层面的变化,电子商务对物流特别是物流地产的影响还不为人们所共知。从供应链的视角来看,为确保将订单快速交付给最终客户,电子商务必须建立消费者需求拉动的应需响应系统(direct pull-based and on-demand response system),而不能完全依赖原有传统零售模式下层级式推进的分销系统(hierarchical pushbased distribution system)[5]。因此,原有的物理分销渠道和设施转变成为直接面向客户的多级配送设施,包括配送中心、分拣中心、配送站、退货中心和货运站等[6]。一些研究分析了不同级别的配送设施与需求规模、配送效率、响应时间等的耦合机制[7],也有研究在国家和区域尺度上分析了电商物流设施网络[8],但是较少研究关注物流设施对本地和周边区域的空间影响。事实上有研究指出,以全球最大的电子商务平台亚马逊为代表,电子商务依托其强大网络将许多物流设施及其周边地区转变成为物流中心[9],产生了很强的地方化效应,不仅促使房地产市场升温[10],也促使空间形态发生了剧烈转变。

因此,本文从形态类型学的视角分析亚马逊物流设施开发对其周边区域的影响,以期增强对电子商务环境中物流设施区位的理解,帮助城市规划人员更好地了解电商物流与空间的关系,以及理解亚马逊带来的空间网络及其塑造的社会经济空间格局。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

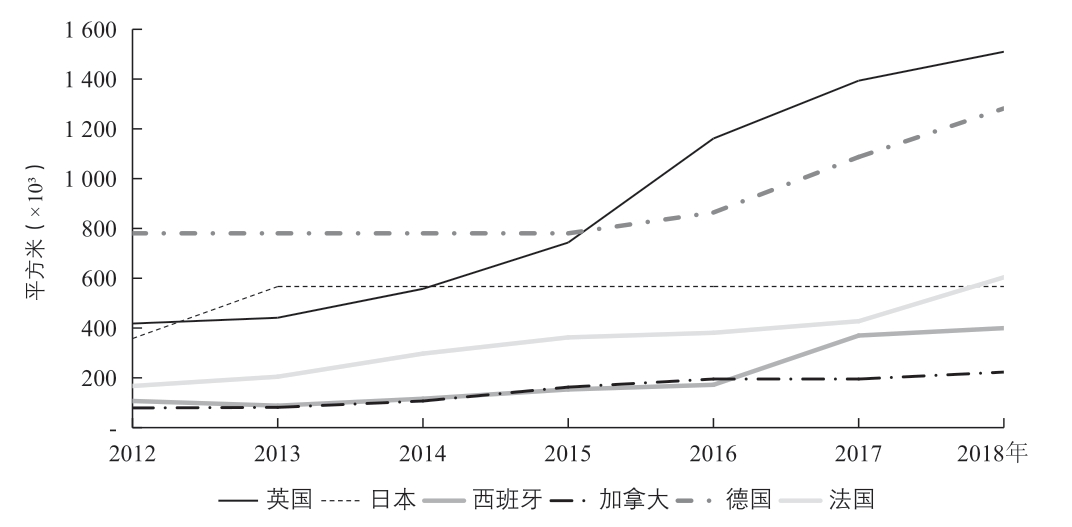

本文的研究对象亚马逊是全世界最早也是目前市值规模最大的电子商务公司之一。其主要采用线上商家对消费者(B2C: Business to Customer)的经营模式,最初是自营商品、自建物流和自主营销,近年来才转向平台模式,吸引全球商家入驻,向外部商户开放其积累的客户、营销和物流资源,实现了新一轮的超高速增长和全球化扩张。尽管如此,亚马逊仍然不遗余力地投资自建或租赁仓储设施,不断完善物流基础设施,以更好地为其平台上的消费者和商户提供优质的物流服务。最为典型的是,亚马逊推出了面向商户的仓储配送一体化业务(FBA: Fulfillment by Amazon),即入驻商户只需要将货物发送到亚马逊指定的仓库之中(也称头程物流),亚马逊将负责库存管理、按订单分拣打包并配送到消费者。因此,对亚马逊而言,高质量的物流体系一直具有极其重要的作用,也一直是其运营支出和资金投入最大的业务。据统计,亚马逊在全球21 个国家运营的物流设施项目超过880 项,累积规模达21 182 万m2,特别是在英国、德国等国快速增长(图1)。

图1 亚马逊部分重要国家电子商务物流能力的增长趋势

资料来源:参考文献[11]

已有许多研究从空间视角上分析了亚马逊物流仓储设施的特征。例如:有的认为亚马逊物流设施大多具有集中选址于高速公路交汇处附近的区位特点[12];有的通过比较日本与英国的亚马逊物流网络设施的类型和分布,认为其空间分布受到人口分布与城市空间结构的影响[13];有的分析了美国亚马逊物流仓储设施的布置如何受到地方税制、人口分布的影响以及原有设施扩容带来的路径依赖[14];还有研究通过分析亚马逊物流的快速扩张、市场覆盖和功能专业化水平等揭示了零售与货运数字化转型的空间演化格局[15]。不过,很少有研究关注亚马逊物流设施开发对本地和周边区域的影响。

1.2 研究方法

本文采用了形态类型学方法和案例分析方法。尽管形态类型学方法较少在物流领域使用,它却是具有重要研究价值的空间形态模式分析方法。通过该方法可以了解与物流设施相关的趋势及其在当地和周边区域层面产生的影响。这种类型学的分析方法既可以作为将当前非空间的趋势与城市规划关心的空间相联系的工具,也可以作为加强分析物流设施区位及其土地利用趋势的方法,进而帮助规划者和决策者评估土地利用计划、交通计划和经济发展战略等。

研究首先从MWPVL International 汇总的亚马逊全球物流设施数据库中[11]遴选了截至2019 年1 月单个项目建筑面积超过1 万m2、分布于21 个国家的806 个物流设施作为研究对象。每条数据详细记载了每个物流设施的位置、体量和成立年份。为了研究物流设施的开发对周边区域的影响,本文以距离物流设施1 km 的空间范围为基本研究单元。

其次,笔者利用谷歌地球和谷歌街景获得每个基本研究单元范围多时相的卫星图像数据,作为观测物流设施附近区域土地利用变化的主要数据源。近年来谷歌地球卫星图像、地图和街景等图像数据在识别空间特征和变化方面得到了广泛应用。卫星图像通常用于评估土地覆盖变化,包括森林覆盖变化、农业用地的变化以及从绿地到棕地的变化,可监测城市扩张。在有物流设施的情况下,可通过观察卫星图像和街景中建筑物的形态和其他周围设施(包括停车场)的特征来识别物流设施[11]。这种方法被认为是表征空间模式的简单但有效的方法。

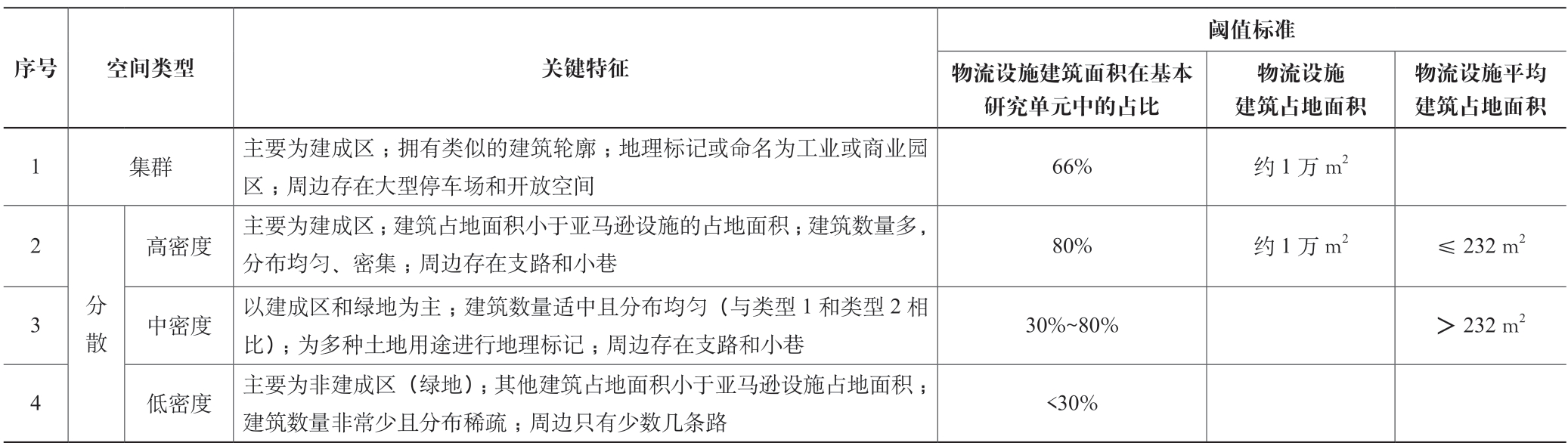

此外,根据物流设施周边区域的建成程度和建筑占地面积的大小,特别是从物流设施周边用地是否与设施用地相似进而形成集群的角度,研究将亚马逊物流设施周边区域分为集群模式和分散模式两大类型:集群模式通常是指物流用地连续分布在工业或商业园区里;分散模式又可根据建筑密度细分为高密度、中密度和低密度分散三小类(表1,图2)。本研究中的分类较少关注设施是否位于园区内,重点是考察设施周边区域是否具有相似(同质)的特征。

表1 物流设施周边区域空间形态的分类及其评判标准

图2 亚马逊物流设施周边区域空间形态分类示例

初步分析显示,亚马逊在墨西哥、巴西、新加坡、澳大利亚、捷克、阿联酋、埃及、科威特和沙特阿拉伯均拥有数量不等的物流设施,位于工业或物流园区内。但考虑数据的详细程度,本研究主要选择的是位于美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰和日本等国的物流设施作为最终样本,共348 个。在选定研究样本后,笔者开展了更为细致的数据收集工作:(1)分析亚马逊物流设施建立前的土地利用格局及其用地类型;(2)确认亚马逊是否为首个进入该地区的物流项目;(3)根据谷歌地球的历史影像,观察物流设施是新开发还是原址重建或扩建;(4)对设施周边区域的土地利用空间格局进行分类分析。

2 亚马逊物流设施对周边区域空间开发的影响

2.1 亚马逊物流设施进驻后对周边区域开发建设的影响

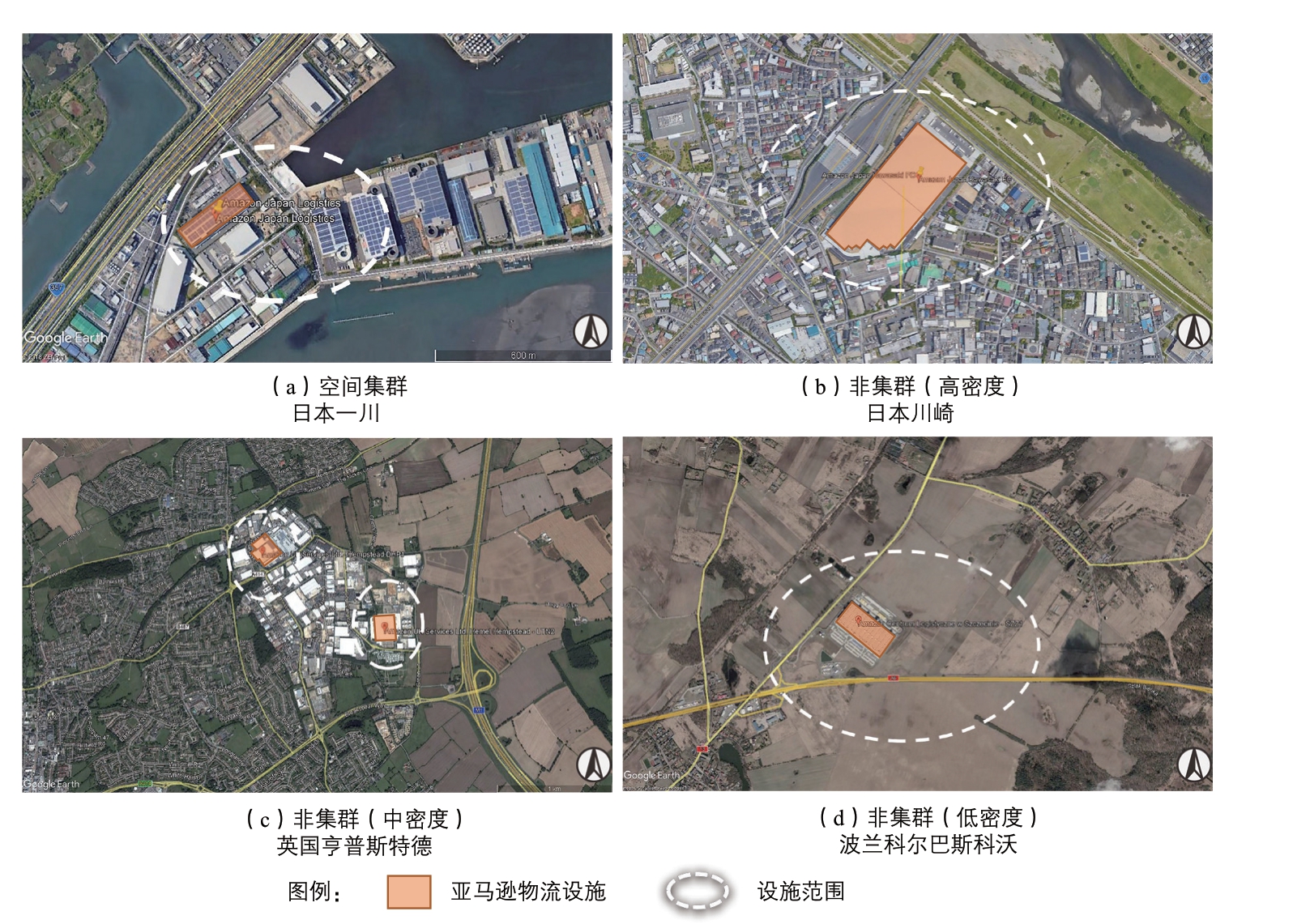

基于谷歌地球的历史影像分析上述348 个基本研究单元在亚马逊物流设施进驻之前的空间形态,可以发现:48%的基本研究单元中的既有物流设施已形成了集群,也就是说接近一半的项目选址在已具有集群特征的工业或商业园区内;不过仍有超过一半的项目并非在已有集群中选址,其周边区域在项目进驻时仍呈分散特征——3%的项目周边区域是高密度的,17%和32%分别是中密度和低密度的。在2018 年之后,对同一亚马逊物流设施周边的土地利用形态进行分析可以发现:78%的项目周边区域内显示出集群特征;分散分布的项目中,处在高密度的地区仍有3%,但周边是中、低密度的分别降至7%和12%(表2)。换言之,亚马逊开发的物流设施亲历了周边区域被开发成为工业、商业和物流设施项目进而形成集群的过程,即便是零散的项目也见证了周边开发强度的提高。

表2 各国亚马逊设施进驻前后的周边区域的空间形态统计(单位:个)

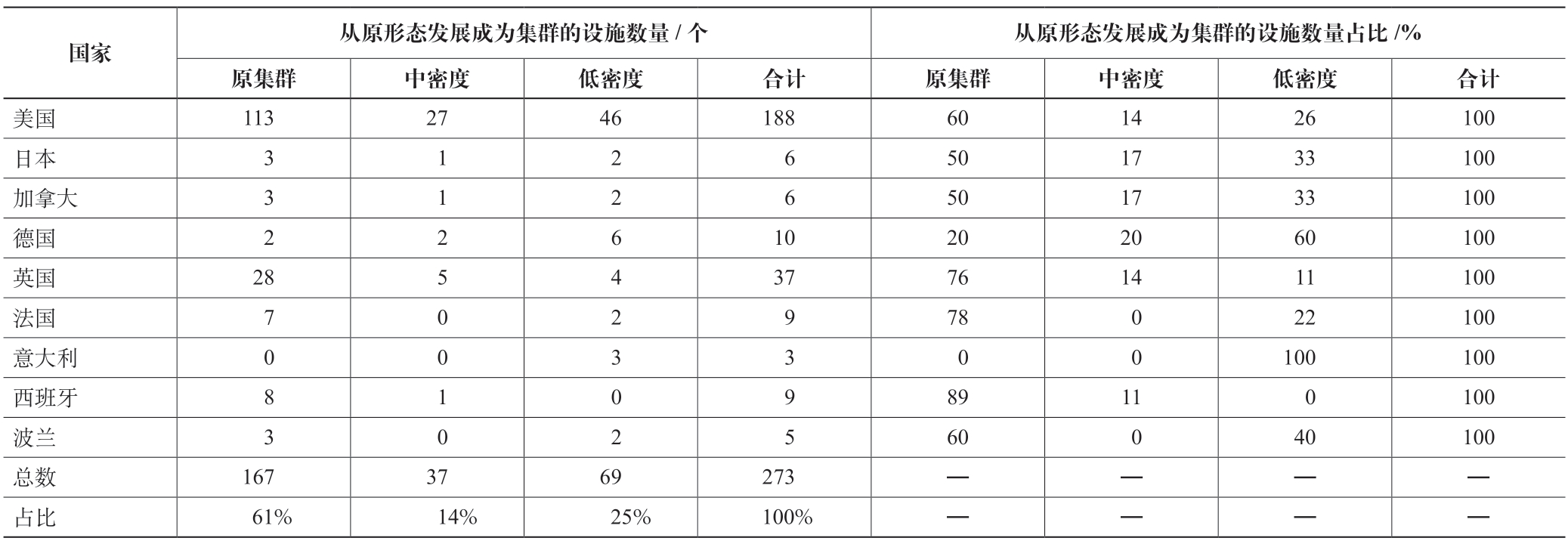

对比亚马逊物流设施建立之初与最新的(截至2021 年10 月)土地利用空间形态可以发现,在所有具有集群特征的物流项目中,61%是基于原有物流集群选址并且普遍提高了基本研究单元的集群化水平;14%是在原来中密度地区分散分布的基础上进一步集群转化为集群,意味着亚马逊将其设施选址在具有潜在增长需求的集群或已初步形成了的集群内;25%则由低密度地区分散分布转变为集群,意味着其周边区域很可能受到亚马逊物流项目的影响发展成为具有空间集群特征的物流集群(表3)。

表3 各国亚马逊物流设施发展成为集群的地方形态类型结构

2.2 亚马逊物流设施进驻本地用地开发的模式差异

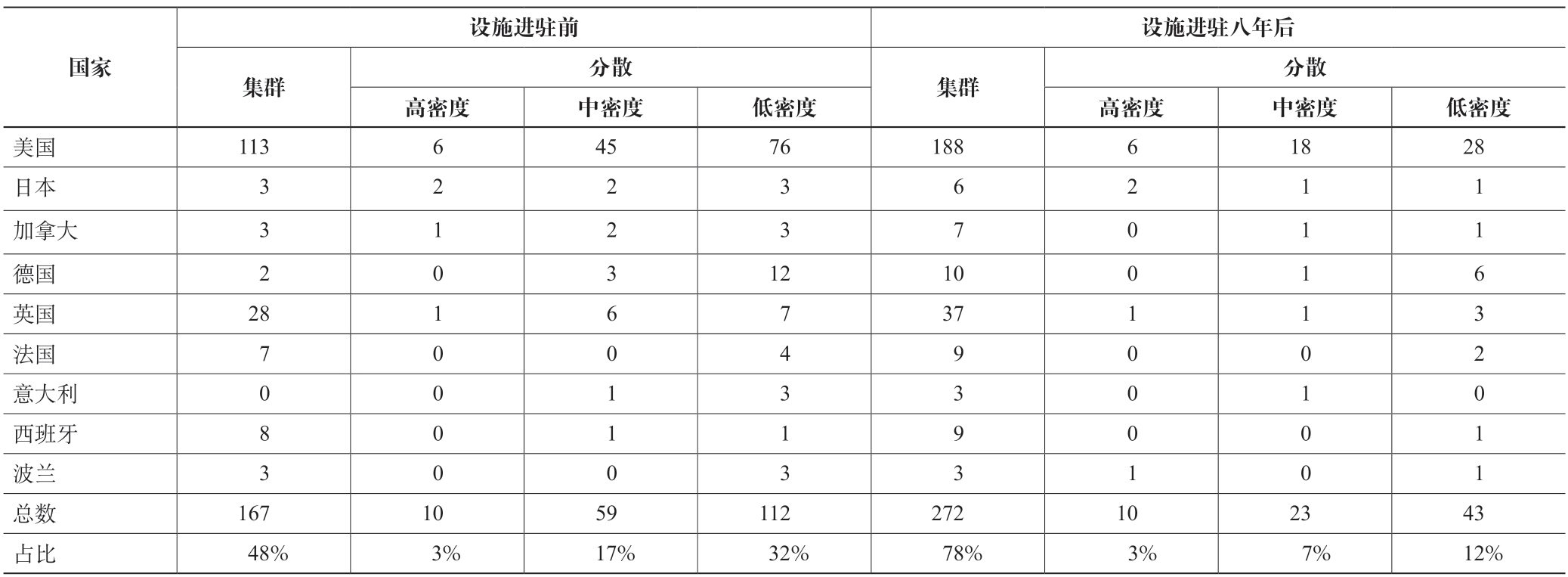

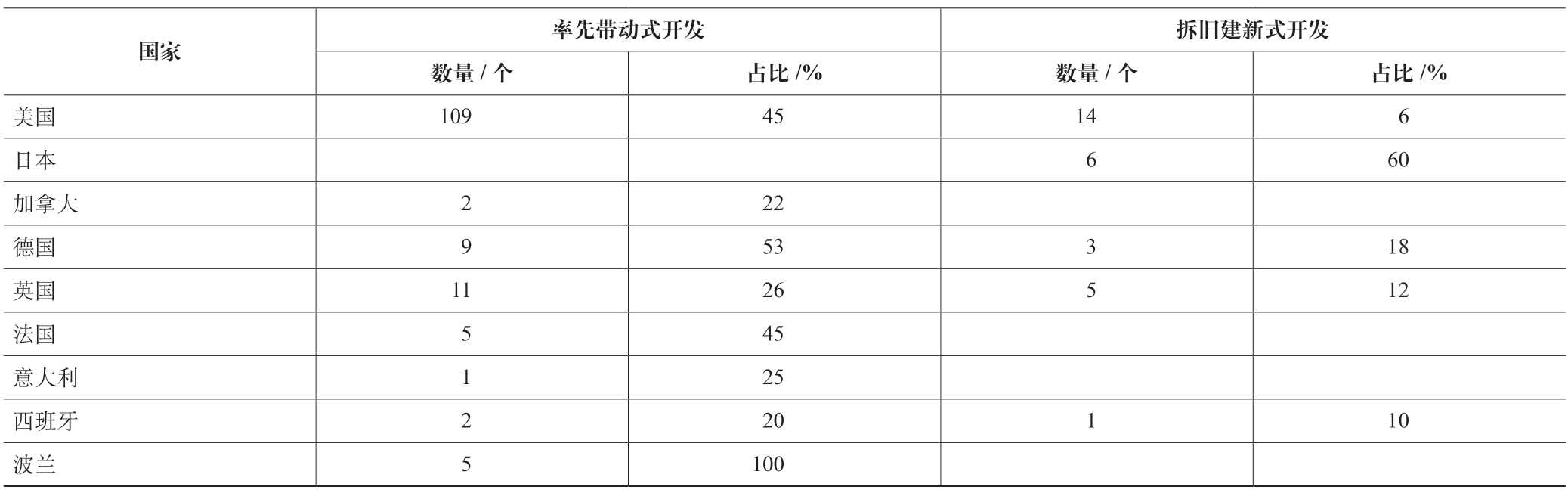

为探索亚马逊物流设施项目开发对本地的影响,本研究进一步区分了亚马逊物流项目进驻开发的路径,将亚马逊物流的用地开发模式分为两类:率先带动式开发和拆旧建新式开发(表4)。

表4 各国亚马逊物流设施用地开发模式统计

(1)率先带动式开发

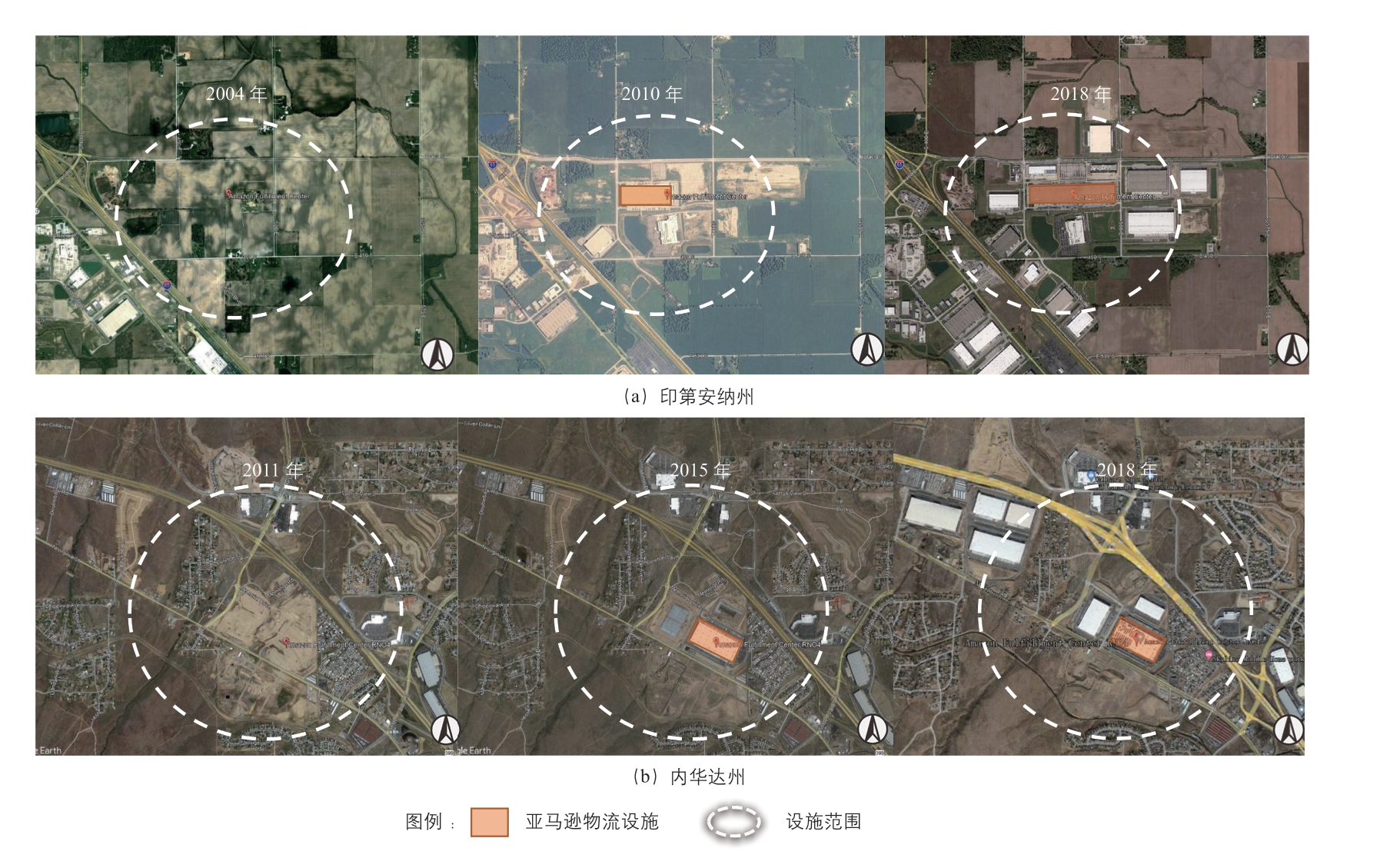

研究表明,在全部348 个项目中,82%是首个进驻基本研究单元的物流项目,这些项目多发生在土地供给比较充分、现有开发密度相对较低的区域。例如:亚马逊进驻印第安纳州和内华达州的两个物流设施项目即是典型案例:它们开始动工时,周边几乎均是尚未开发的原始农林用地,但经过多年开发后,两个项目均已发展成为集合多个项目的物流产业集群(图3)。

图3 亚马逊物流设施率先带动式开发的案例

(2)拆旧建新式开发

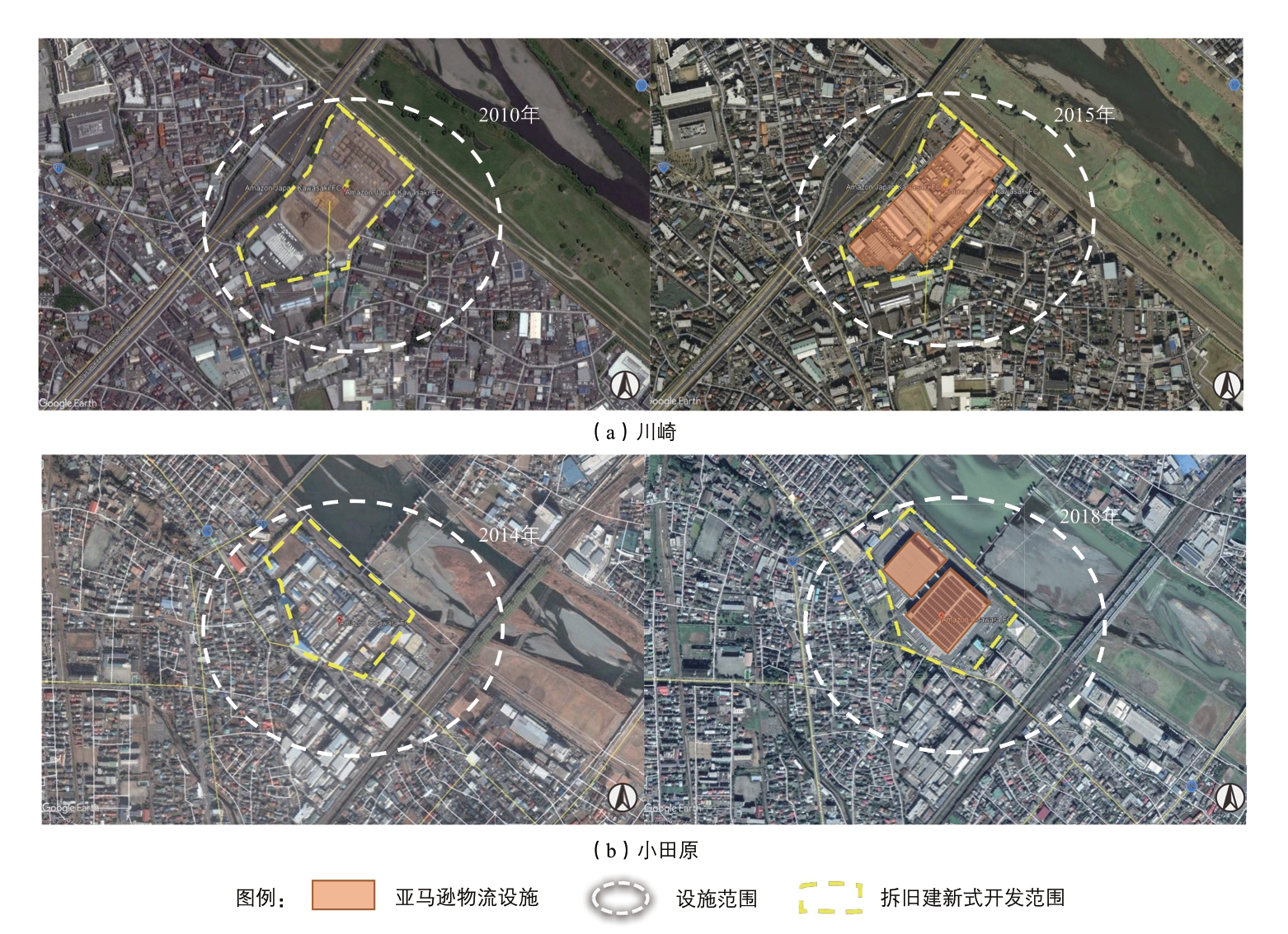

相较于白地上的全新开发,亚马逊也借鉴了拆旧建新的开发方式,即在密集的城市地区选址于已使用的或因某种原因空置的土地,在高密度城市地区推动物流设施建设。在348 个项目中,有18%是通过在已密集开发的区域内或在已形成集群的工业或商业园区内开展拆旧建新来实现的,包括在中密度地区进行原址重建。拆旧建新式开发以日本最为典型。日本40%的亚马逊物流仓储设施是通过拆旧建新等城市更新的方式实现。例如,亚马逊物流设施在2010 年进驻川崎、2014 年进驻小田原时,因面临当地已无空置土地可买(或租)的局面,只能选择收购已建设用地或与当地原业主租赁合作的方式就地重建(图4)。这种结果验证了某些文献的结论,即电子商务的发展将给位于单中心城市的物流仓储项目带来更大的压力[13]。物流公司购置或租赁合作建设用地的趋势表明,像亚马逊这样的大型物流公司会在竞争早期就采取拆旧建新的方式抢占区位优越的地段,最为典型的案例是位于亚马逊曼哈顿的优先配送枢纽(prime hub)。

图4 亚马逊物流设施在高度城市化地区进行拆旧建新的案例

2.3 亚马逊物流设施集群内部的土地利用特征和趋势

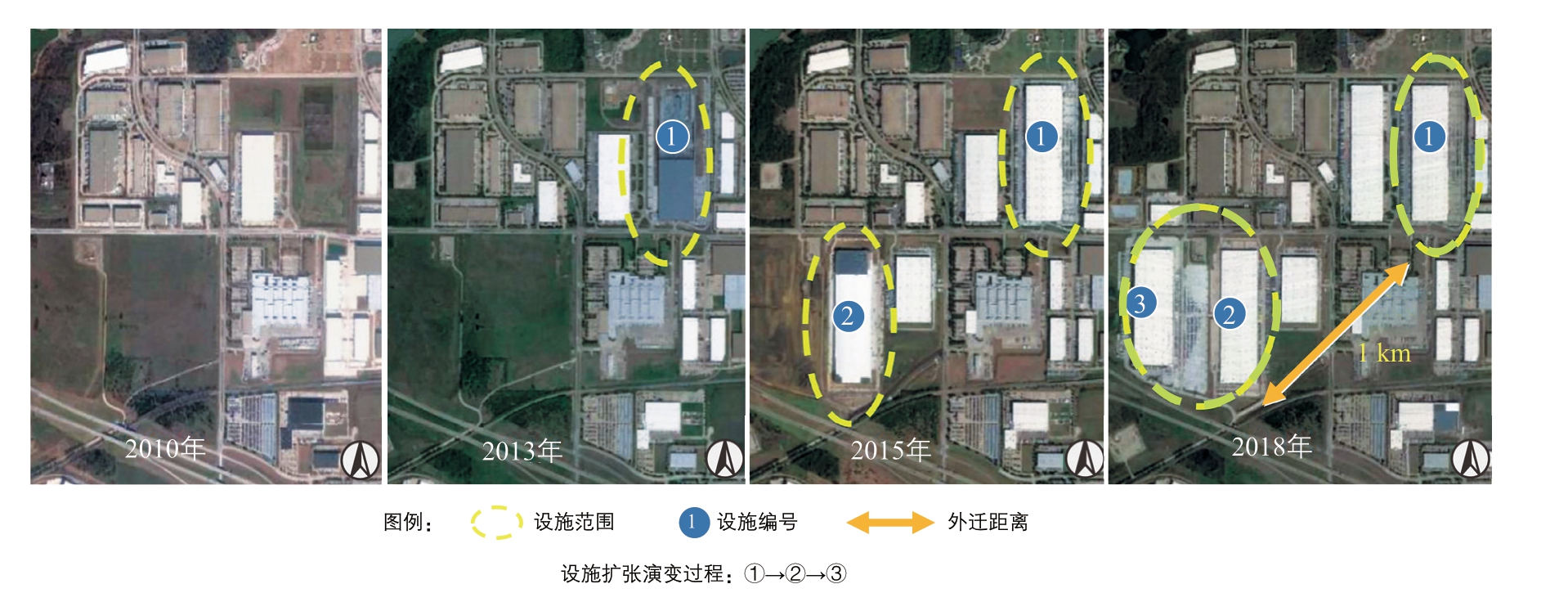

对亚马逊物流设施集群及其周边区域的土地利用进行观察,可以发现三个特点:其一,两个或以上的物流设施在周边区域内相距1km 左右临近分布(图5),说明随着电子商务物流设施的不断发展和扩张,将吸引更多的相关产业在周边集聚,产生集群效应,可以更好地促进当地经济增长,提高土地利用的经济效益;其二,在现有设施集群的边缘大量建设物流项目,实现集群的空间扩张,将在中微观尺度上产生与该地区原有特征不同的土地利用和空间模式,可促进当地物流设施的集中,并带动当地产业的规模化增长;其三,原产业集群内有各种各样的设施,但是亚马逊物流设施的占地面积通常大于原有设施的平均占地面积,这一现象反映在很多集群中。

图5 美国得克萨斯州亚马逊大型物流设施集群内部的空间演化过程

3 讨论

3.1 亚马逊物流设施开发的区位选择及其影响

本文对分布于9 个国家和地区、建筑单体面积超过1 万m2的348 处亚马逊物流设施及周边区域进行了空间形态分类研究,从多个视角揭示了电子商务物流设施开发在区位选择和周边影响等方面的特征和趋势。首先,这些大型物流设施不一定位于具有集群特征的地区,亚马逊会选择一些中低密度的场地进行建设然后逐渐发展成为集群。其次,亚马逊物流设施用地开发包括率先带动式开发和拆旧建新式开发两种模式,其中以率先开发式建设为主导,但也存在较多拆旧建新的现象。

3.2 有关电商物流设施区位及影响的研究不足

尽管前文已经开展了比较丰富的讨论,但本研究仍存在多方面的局限性。

(1)研究范围

本研究关注的是9 个国家和地区较大规模的设施,未能在全球更广泛的范围内对电商物流设施进行研究,也没有考虑那些在高密度城市区域中、面积小于1 万m2,且在亚马逊物流网络中发挥物流设施和优先配送枢纽作用的设施。

(2)研究内容

首先,本文没有考虑亚马逊在建设物流设施方式是自主建设还是依靠第三方。不同的建设方式会影响亚马逊的运营成本和运营方式,从而会导致不同的物流设施发展规划和发展战略。虽然亚马逊自建物流设施的成本高昂,但是能够更好地支撑其未来全面的发展;若依靠第三方,虽然物流成本较低,但有可能会阻止其进一步发展。自2021 年起,亚马逊物流逐渐与联邦快递结束合作,不断建设自身的物流网络,也证实了自主建设物流网络和依靠第三方物流对于跨境电商公司发展战略具有重大影响。其次,由于篇幅所限,本文没有研究典型的土地制度(如土地公有制和土地私有制等)和土地政策(如土地集约利用政策和保护耕地政策等)是否直接或间接地影响了亚马逊物流设施周边的土地利用模式。最后,虽然对大部分亚马逊物流设施的空间发展模式作了区分,但是本文除了进行一些大的划分外,没有明确讨论空间发展模式细分给周边用地开发带来的影响。

(3)研究方法

首先,本研究基于图形进行分类判读,归纳特定设施周围的土地利用模式。虽然笔者采用了一套阈值标准,并从多种视角和观点进行分析,但是仍不可避免地存在偏差和高度主观性。如果技术成熟,可以结合卫星图像和地理信息系统中的机器学习算法形成自动化判别方法。该方法不仅可用于模式识别,还可用于测量空间变化和未来的模拟建模。其次,以设施为圆心、半径1 km 的区域定义为基本研究单元,相对忽视了其他空间因素的作用,未来的研究还可以在物流设施基本研究单元的基础上叠加行政单元。

4 结论与政策建议

过去一段时间大多物流领域的研究都致力于理解货运活动的起讫点和目的,分析特定区域内的总体货物流动模式,定量刻画物流流动的生成机制,提出物流设施的选择模型等。这些研究大体是基于物流规划的行业技术和理论模型本身,相对忽视了土地利用、物流模式、货运流动与城市规划实践之间的交织关系。例如,在真实的物流运作环境中,由于物流服务类型和功能方面的差异,物流设施用地呈现出中心化、去中心化、集群化以及分散化等多种趋势。又如,大量的货物运输与流动所带来的负外部性会招致周边居民的邻避心理和反对意见,为避免冲突,设施所有者和管理人员只能将大型物流设施搬迁到远离密集居民区的郊区[16-17]。这种被动分离的过程意味着物流设施的位置实际上会被限制在某些特定区域内[18]。再者,虽然物流设施向外搬迁能获得更便宜的土地和更好的交通条件,但是物流企业需要综合考虑需求密度、劳动力市场、行业配套服务等多项社会经济因素。因此,需要分析物流设施开发对于周边区域的影响。

本文分析了亚马逊在物流设施开发及其对周边影响上的类型特征及路径。针对不同开发模式,可以提出一些政策建议,帮助规划等公共政策作出更好的响应和调整。

(1)针对那些在原有物流集群上形成的扩张性集群(expanding cluster):要注意研究规模经济和密度经济下的规模发展与导控,考虑集群外围农地面临的压力,同时为现有物流集群划定缓冲区。

(2)针对物流设施项目在原高中低密度地区分散分布转化而成的集群:建议规划技术人员特别注意研究如何优化往返需求市场的运输频率,调整地方路网,以优化货运移动模式和改善道路拥堵;研究房地产市场的结构转变和物流地产的发展,改变现有的土地利用分区规定和规划导则,仔细考虑土地整备与功能置换,调整零售、住房等传统业态的土地利用;制定更适应开发挑战的规划和分区指南(或规定),对类似物流发展项目的需求作出充分估计和安排,注重引导已建立集群内部企业之间的整合。

(3)针对电商物流作为先发投资项目等形成的新兴电商物流集群(emerging cluster):建议政策层面重视这些位于传统工业/商业园区以外的集群,加大对相关集群的政策研究,鼓励电商物流集群发展,制定新兴电商物流集群的人才政策以吸引熟练劳动力;同时规划技术人员应重视这些集群化的设施对货运起讫点格局的影响,从而调整相应的产业布局以推动区域发展。

(4)针对在原有建筑或空置的土地上发展起来的拆旧建新式集群(redeveloped cluster):建议政策层面制定这部分集群的建设规范,避免出现违规建设和杂乱布置的情况;在一定程度上提供建设激励措施,以实现闲置建筑和土地的充分再利用。

因此,物流规划者需要在理论模型的基础上综合考虑物流运作的真实情况,从而更合理地布置物流设施。一方面,物流规划中的社会环境不应该是抽象的,而应该是具体的;不应只是技术的,而应是具有政治经济属性的。另一方面,城市规划中的物流规划在宏观层面采用汇总的思路规划物流分区时,也应考虑非汇总条件下对具体企业行为的分析。也就是说,物流规划及政策设计与城市规划的结合,既需要宏观的结构视角,也需要微观的行为视角,才能使物流设施的开发与周边区域的土地利用相协调,才能更好地促进物流设施与城市环境的协同,更好地支撑城市物流的可持续发展。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者根据参考文献[11]—[13]绘制。

[1] ABRAMS K.Global ecommerce forecast 2021: digital leads the way,building on 2020’s growth[EB/OL].(2021)[2021-12-21].https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2021.

[2] VISSER E,LANZENDORF M.Mobility and accessibility effects of B2C e-commerce: a literature review[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2004,95(2): 189-205.

[3] ZHANG D,ZHU P,YE Y.The effects of e-commerce on the demand for commercial real estate[J].Cities,2016,51: 106-120.

[4] RAI H B.The net environmental impact of online shopping,beyond the substitution bias[J].Journal of transport geography.2021,93(C): 103058.

[5] 肖作鹏,王缉宪,孙永海.零售电商对供应链的重组及其空间效应[J].经济地理,2015,35(12): 98-104.

[6] RODRIGUE J.The distribution network of Amazon and the footprint of freight digitalization[J].Journal of transport geography,2020,88: 102825.

[7] RODRIGUE J.The geography of transport systems[M].4th edition.New York: Routledge,2017.

[8] DE SILVA,SANO K,HATOYAMA K,et al.Geographical dimension of e-commerce logistics facilities in Tokyo metropolitan region,Japan[J].Journal of the Eastern Asia society for transportation studies,2019,13: 957-974.

[9] HOUDE J F,NEWBERRY P,SEIM K.Economies of density in e-commerce:a study of Amazon’s fulfillment center network[EB/OL].(2017)[2021-12-21].https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23361/w23361.pdf.

[10] BALIGA A J,CHAWLA V,SUNDER-M V,et al.Service failure and recovery in B2B markets-a morphological analysis[J].Journal of business research,2021,131: 763-781.

[11] MWPVL.Amazon global supply chain and fulfillment center network[EB/OL].(2019)[2019-02-11].http://www.mwpvl.com/html/amazon_com.html.

[12] DE SILVA C,SANO K,HATOYAMA K.Exploring the relationship between urban form and spatial organisation of Amazon fulfilment facilities in the United Kingdom and Japan[J].Transportation research procedia,2020,46:149-156.

[13] WANG C,LI Y,SOE W,et al.Impacts of spatial clustering of urban land cover on land surface temperature across Köppen climate zones in the contiguous United States[J].Landscape and urban planning,2019,192:103668.

[14] HYLTON P,ROSS C.Agglomeration economies’ influence on logistics clusters’ growth and competitiveness[J].Regional studies,2018,52(3): 350-361.

[15] ZAVERI P,ROY A.A new industry is beginning to thrive in rural America,with Amazon leading the way[EB/OL] (2017)[2021-12-21].https://www.cnbc.com/2017/07/15/amazon-other-fulfillment-centers-helping-towns-like-tracycalifornia.html.

[16] HSIAO Y,CHEN M,LIAO W.Logistics service design for cross-border e-commerce using Kansei engineering with text-mining-based online content analysis[J].Telematics and informatics,2017,34(4): 284-302.

[17] ZHOU M,HUANG J,WU K,et al.Characterizing Chinese consumers’intention to use live e-commerce shopping[J].Technology in society,2021,67: 101767.

[18] GIUFFRIDA M,MANGIARACINA R,PEREGO A,et al.Cross-border B2C e-commerce to greater China and the role of logistics: a literature review[J].International journal of physical distribution &logistics management,2017,47(9): 772-795.