引言

随着互联网与电子商务等新技术的普遍应用,快递与配送行业在创新与变革中高速发展,带动传统物流行业发生整体性的转型升级。很多研究指出,消费者行为方式的转变正在形成以小批量、多批次、高时效、大范围为特点的消费网络[1],驱动形成更细分、更直连、更快速、更智能的物流交付系统,涌现了很多新的物流设施类型与经营模式[2],持续催动区域与城市物流空间网络重构[3-4]。城市物流网络、通道与节点的重置产生出新的区位价值、空间效应和发展机会,但也产生了如何适应、管理、塑造城市物流等新的挑战。

尽管物流是城市中的重要支撑要素,但长期以来没有很好地被纳入城市规划与公共政策的工作范围之内。这一现象在全球范围内普遍存在。根据法国城市物流学家蕾蒂西娅·达布朗(Dablanc)的观察,大多数欧洲大城市长期以来都不知如何管理城市物流活动[5]。因此,最常见的做法是限制,即限制市中心配送车辆的车型、载重和通行范围等。限制与禁止的背后,是城市政府未能全面认知物流活动与生产及消费活动的相互作用关系,是政府对城市物流活动运作模式及空间要求等一系列问题缺乏理论认知与政策响应工具。

不过,西方国家特别是欧盟近年来持续开展了城市物流政策试点①这些实践包括:最佳城市物流方案I 期和II 期(BESTUFS: Best Urban Freight Solution)、城市货运(City Freight)、智慧货运(Smart Freight)、可持续城市物流(SUGAR: Sustainable Urban Goods Logistics)、地中海地区节能城市智慧绿色创新型物流(SMILE: Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficient Mediterranean Cities)、协同物流计划(Co-GISTICS: Co-operative Logistics)、通过技术与供应链协作重新思考城市交通(U-TURN: Rethinking Urban Transportation Through Advanced Tools and Supply Chain Collaboration)、城市实验室(CITY-LAB 2015-2018)以及创新物流(NOVELOG 2015-2018)等。,取得了很好的成效,积累了众多高质量的成果[6],丰富了我们对城市物流的活动及其类型、物流活动的性质及公共性范畴,以及物流政策的实施等内容的认知与理解。综合这些政策实践,基于城市规划的视角,本文旨在分析城市物流活动的变化,提炼城市物流政策实施的挑战,归纳城市物流政策的应用转向;其次,基于欧洲城市的经验,结合中国城市的需求与背景,阐述面向可持续发展的共享物流的概念,以期支撑城市物流政策的创新。

1 城市物流活动的变化

1.1 物流活动区位要求的细分

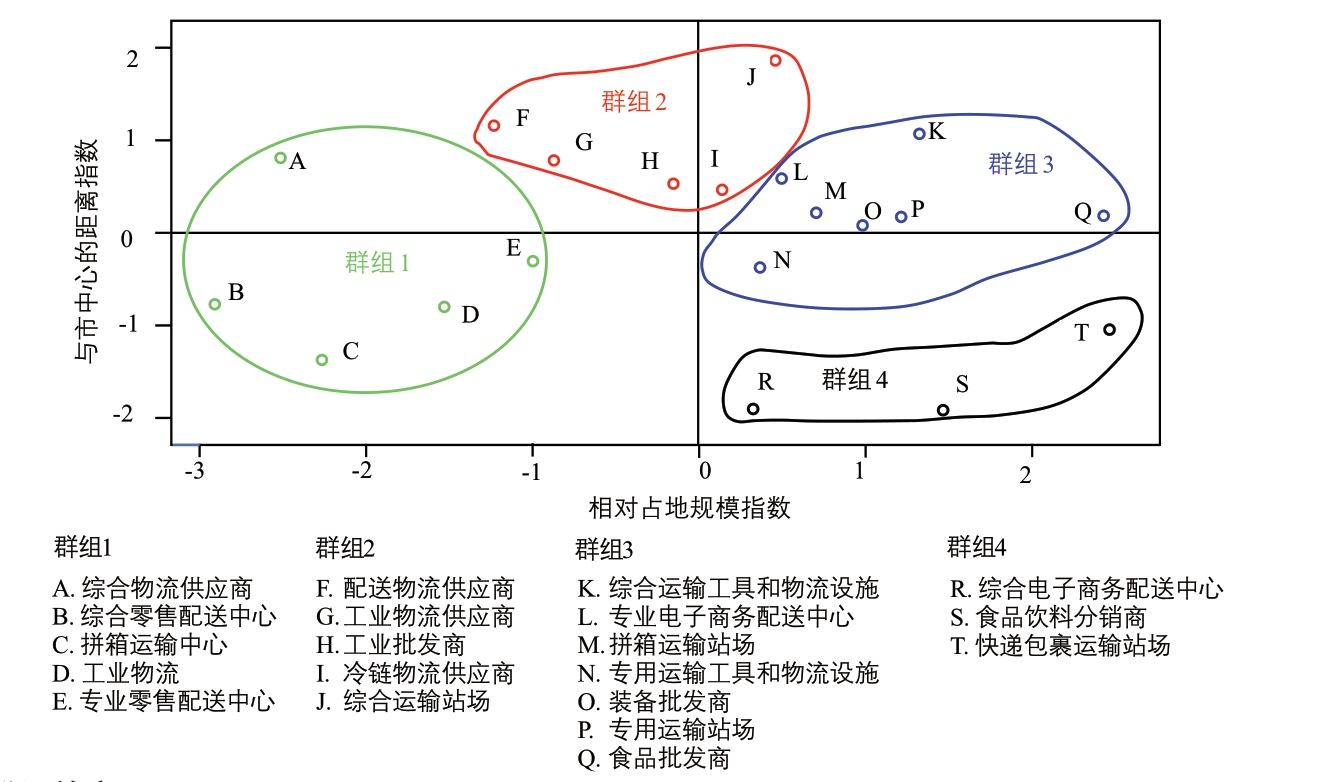

城市物流是发生在城市范围内各项物流活动的统称②在众多物流的细分类别中,除了量小值大、运输距离远、时效要求高的航空物流外,最大份额的是大进大出、时效要求不高的海运,其次是陆上的铁路和公路干线物流。根据运载模式,后者又可细分为零担和整车运输等。从时效和货物重量等来看,在上述干线物流的基础上,又可区分为时效要求较高、较大量的快运,其次才是时效强、小批量的包裹快递、信函专递与即时配送。。不过,即便是在城市范围,不同类别的物流活动也因时效要求、品类以及成本等差异,需要采用不同的运输方法与时空组织模式,使用不同的物流设施。大进大出的传统物流所需设施与小批量、快进快出的快递不一样[7],末端配送与配送中心的区位要求也有不同[8]。海茨等(Heitz et al.)采用类型学方法,将大巴黎地区的物流设施及其提供的服务归纳为20个中类,依据占地规模和距离市中心的远近划分为4 个群组(图1):大型产业物流设施、中型物流设施、专业化物流设施以及城市配送设施等[9]。尽管上述分类没有涵盖所有城市物流设施,没有包括航空货运、海运以及内河水运(如货运码头)等,也比较侧重于输入型物流没有深入讨论输出型物流,但是,这一研究清晰地指出了一个基础性的却不被城市规划界所熟悉的问题——物流活动及设施的异质性。

图1 物流活动区位选择的群组效应

资料来源: 参考文献[9]

随着物流需求越来越多,城市物流活动也高度细分,需要细致区分其具体的活动类型、物流链及其空间属性。有研究指出,大城市至少需要150条涉及不同品类的物流供应链[10],对其中12 项品类的供应链进行分析,可以发现:(1)在类型层面,诸如普货、食品药品、生鲜等不同品类供应链受到生产与消费方式变化的影响程度不一样,在配送频次、配送时间、配送规模、集拼运输表现出差异,适用直配、分销等不同的供应链模型[11]。(2)在空间层面,不同供应链模型对物流基础设施有异质性要求,并在与社会经济变动耦合中表现出不同的区位特征趋势。近来研究普遍将之概括为大型物流设施外移以及微型配送设施接近居民区的双层化趋势[11],但是也注意到各项物流活动在政治经济环境中表现出空间变动活跃性与惰性的差异[7]。

1.2 从物流蔓延到物流区域主义

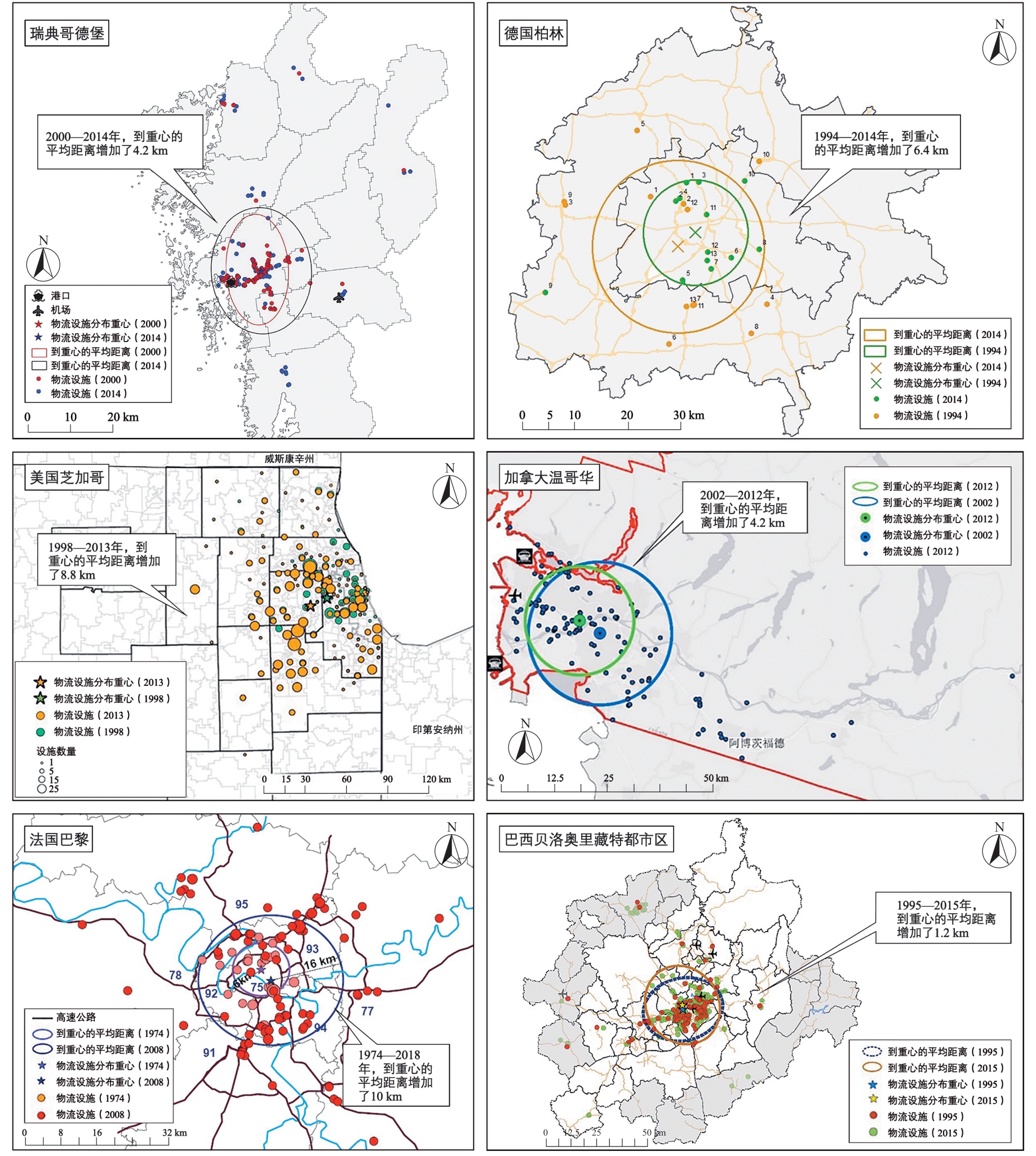

消费性物流倾向于直接面向市场,偏好高道路可达性,避免长距离运输及拥堵等。但是,这类物流活动的另一组特点是占地面积大、税收贡献少、可负担地价水平低并且具有较大环境负面影响等。因此,无论是市场竞争还是规划土地安排,物流用地都很难按照其偏好获得土地。在城市范围内,物流用地的区位选择遂呈现出背离市中心,向郊区高可达性的节点区域转移(如高速公路出入口等)的“物流蔓延”的格局。过去十余年,以东巴黎大学拉蒂西娅·达布朗教授为代表的城市物流规划研究学者对全球多个城市的物流蔓延进行测度与分析[12-21](图2),成为当前城市物流空间区位演变的主流学术观点。

图2 多个城市的物流蔓延测度

资料来源:参考文献[16-21]

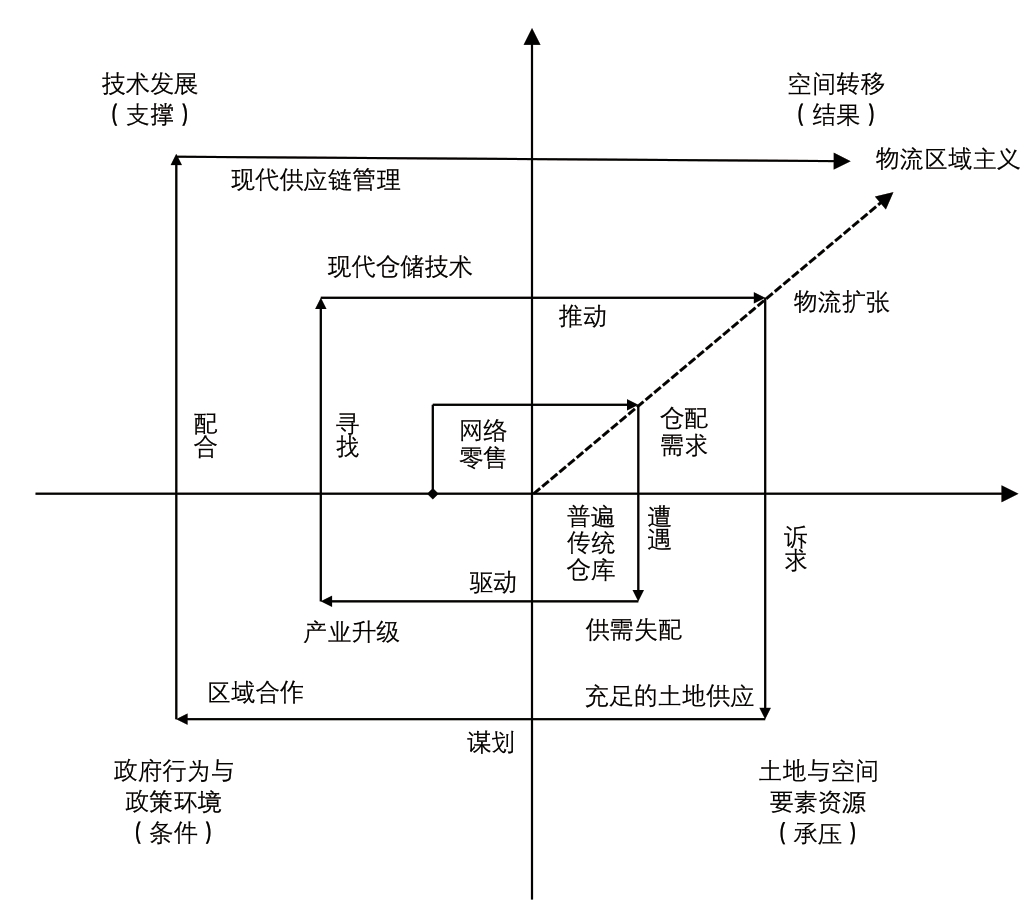

物流蔓延是郊区化和城市空间蔓延的结果,但也有研究发现物流蔓延与目前物流行业的现代化、专业化、大型化及区域发展密切关系[19-20]。传统的仓储物流设施难以满足电子商务的发展需求,因此需要建设新的物流设施。现代技术的发展应用使物流设备的自动化水平越来越高,配置设备和流水线的物理空间需求也越来越大。大规模自动化使物流设备的处理能力越来越强,能够以及必须覆盖的物流市场也越来越大,才能使配置大型专业设备具有经济可行性。因此,物流设施往远郊移动的同时,隐含了一个区位意图——前往多个大都市区的中间地带或临近地带以就近覆盖多个市场。这种区位倾向其实与船舶大型化、枢纽港的区域极化现象具有相似性[22]。随着物流设施的规模和处理能力越来越大,大型物流设施作为区域物流枢纽门户的作用越来越强,外部物流进入区域市场选择使用的物流设施就会越来越少;区域内部就需要形成多级辐射网络,物流连接性与服务密度都会大幅增强,刺激区域内的物流消费需求。因此,城市中心区的排斥使大型专业化物流活动向外迁移,使郊区与市中心甚至周边都市区紧密连结在一起,形成统一的物流消费市场和贸易区域,塑造了新区域思潮下的物流区域主义(图3)。这是在市场竞争下,物流行业基于技术可能性与必要性、市场需求密度以及政府作为积极行动者和参与者等多重政治经济背景下所产生的。

图3 从城市物流蔓延到物流区域主义的演变分析

1.3 物流活动的异质共构

与物流蔓延同时发生的是市中心物流活动的再填充。很多研究都充分说明了物流蔓延致使配送距离延长、交通排放增加以及物流响应不及时等。如何合理、流畅地在城市中心地带实现物流配送,成为城市物流需要解决的核心问题。各类城市物流实践的创新应运而生。在空间区位上,出现了很多物流设施开发与工业厂房等棕地及其地上建筑开发结合的现象。而且,物流设施与其他类型的设施结合起来布置形成了异质同位共构(co-location)[23]的现象。传统的交通设施共构主要体现在多种交通方式共址整合上,比如港口、机场、火车站或多式联运铁路站场等集合布置可以为交通可达性提供倍增效应。在土地与建筑空间紧约束的背景下,货运特别是最后一公里末端自提或配送,以不同的载体形式与客流、人的行为以及其他商业活动交织结合,体现了物流与其他类型活动之间的相互关联,创造了更加混合的物流空间结合。

2 城市物流活动面临的挑战

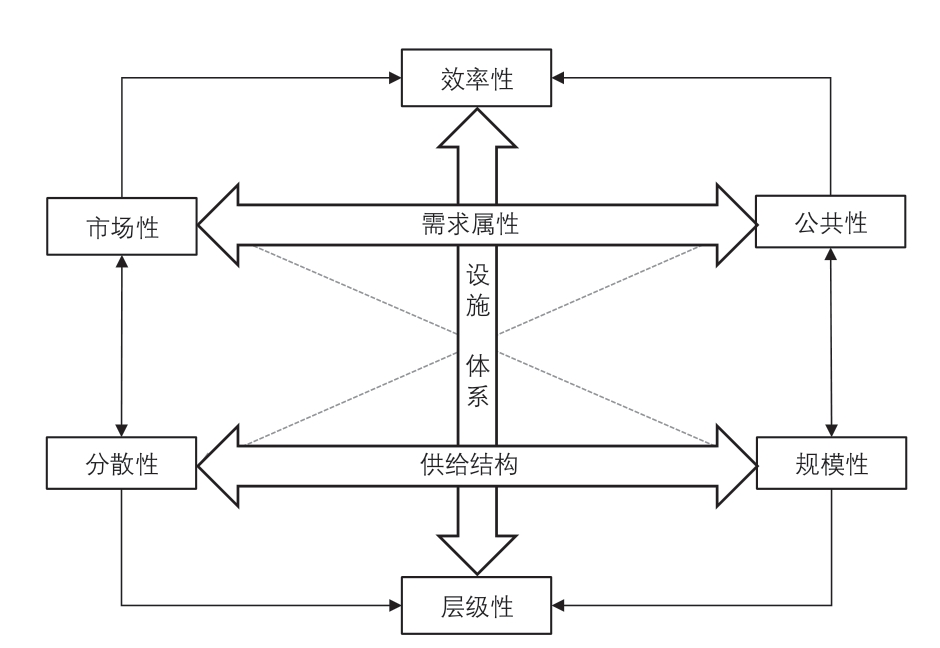

城市物流活动空间区位的变化显示城市物流行业的深度细分,城市物流活动与社会经济及空间的深度交互,也让城市物流活动在需求侧的目标属性、供给侧的结构特征和运行上的效率逻辑等目标导向遇到现实世界的市场性、分散性与层级性的挑战(图4)。

图4 城市物流需求—供给—运作的导向及制约

2.1 物流活动的公共性与市场性

物流因企业生产与贸易等经济活动而兴起,最早由企业自营完成,物流外包则助推仓储、搬运、包装及其他增值活动成为独立的行业纳入经济体系中。物流“脱胎于企业,形成了行业”的市场化导向的观点,从更宏观的背景来看始于社会经济发展对原有管治体系的冲击。在中国,流通体制的改革与市场转型后,原来计划经济时期每个企业建立起来的货运部也都进行了市场化改革,形成了各类专线物流公司与城市配送公司;后期放开邮政管理,快递行业高速发展。在美国和欧洲,也都有类似过程,运输管制权的放松与邮政民营化改革推动物流与城市配送的发展。这种发展过程让政府、行业与社会形成了认识惯性,也即让物流归于市场,对物流行业的公共性认识不足,对物流行业的内部优化、控制外部影响以及物流发挥的作用与价值等认识不够。在消费者层面,即便对物流活动带来的影响有一定认识,但更愿意享受其给日常生活带来的福利,不愿意、事实上也没有承担相应的公共成本。

不过,随着物流行业的持续发展,物流活动在需求侧已超越了纯市场的属性——不再仅仅是市场部门的事情,而与公共部门休戚相关。越来越多的个体和微型参与者需要参与到城市物流网络之中,物流活动与其他活动的矛盾也越来越大,对城市公共空间提出了要求,需要承担的目标也越来越多(如保障民生和安全),在需求侧提升了物流的公共性。周军等认为物流空间具有公共性和市场性的双重属性,并从投资效益、资源配置和经营目标等维度提出界定政府支持与介入、市场发挥主体作用的边界[24]。但是,无论近年来欧洲城市物流试点项目的实施经验还是我国的实践都表明:很难估量物流活动在公共和私人部门中的成本和收益以及界定物流活动的公共与市场边界。因为公共性利益是模糊的,无论是政府还是企业,都缺乏足够动力主动干预和承担公共责任。

2.2 物流活动的规模性与分散性

尽管个体消费者的普遍参与在需求侧增强了物流的公共性,但是在供给侧,无论是中国、美国亦或欧洲国家,提供物流服务的企业多是小微型企业。在中国,截至2018 年,支撑城市物流的道路物流企业平均职工数3.26 人,拥车2.12台[25];美国也有195 万名卡车司机和150 万名城市配送卡车司机[26]。这种现象根源于流通行业去管制化后市场进入的低门槛性,也即:依赖较强的关系获得局部业务就可以支撑小微物流企业,付货人为节约成本也乐于使用小微企业。这种上游强关系下的小微企业在下游充分竞争的市场逻辑①这种稳定主要是因为物流运输涉及货物交付及商业信息的分享,但因没有建立统一的第三方车货物信机制,只能依赖朴素的“用熟不用生”的强关系机制;同时,完成相关运输任务有赖于不同物流公司对进入或通过不同市场及其对相关市场的地理知识与社会资源掌控所形成的专用性。,形成了市场份额低但稳定、利润低但成本也低的供给结构,形成了城市物流领域普遍存在根深蒂固的分散性。从现在城市配送网络联盟(又称网络货运)的困境可以管窥,这种分散性使得建立统一物流网络和提高市场集中度受到暗中抵制而变得困难重重。快递行业虽然有较强的集中度指数,但数据的背后是平台的作用隐藏了小微企业加盟制的行业结构。

以中小企业为主体的碎片化市场是高度竞争的,也具有市场灵活性,但同时带来效率的问题——分散的供给不利于政策推行。例如:同样是开发1 个城市集配中心,政府更加愿意找1 家大型公司合作而不是10 家中小型公司。这不只是因为参与者增多带来沟通成本的指数上升,也因为由1 家公司来组织协调更加容易实现共同配送和减少回空车辆等。另一方面,尽管提高供给规模在物流和城市物流市场中比较重要,却会损失效率。无论是从欧洲的经验还是中国的实际情况来看,目前政府还没有学会如何与更多的“小散弱”打交道,城市物流的小散弱还会持续很长时间;并且,随着电子商务带来需求的进一步分散,服务的碎片化会进一步强化。因此,面对需求和供给的碎片化,需要形成新的治理政策,在保障规模的同时不减损效率。例如有研究指出,需要通过发展平台促进分布式供给满足越来越多样且广泛的需求[27]。

2.3 物流设施的层级性与效率

在真实的城市中,物流活动需要穿越不同的尺度,从城市边缘穿越近郊区、市中心密集区域、社区甚至建筑尺度,最后送达终端消费者。不同地理尺度具有不同的人口和需求密度,不同的建成密度带来不同的时空摩擦[28],引发成本波动和速度变化。因此,城市物流规划和政策需要围绕既定的目标对跨层级的物流活动进行合理性管控。从理论上看,尽量减少城市物流的倒载及层级转换可以获得更快的响应,但减少集拼运输会提高单位货物运输成本;加入更多层级转换会增加仓储、物流操作等成本以及可能的时间成本。因此,研究并确定城市物流的层级,做好不同层级之间的城市物流链的收束汇集、发散和流出,能够同时协调成本与需求响应的配送效率,形成“以静驭动”的效果,已成为城市物流规划与政策的关键挑战。

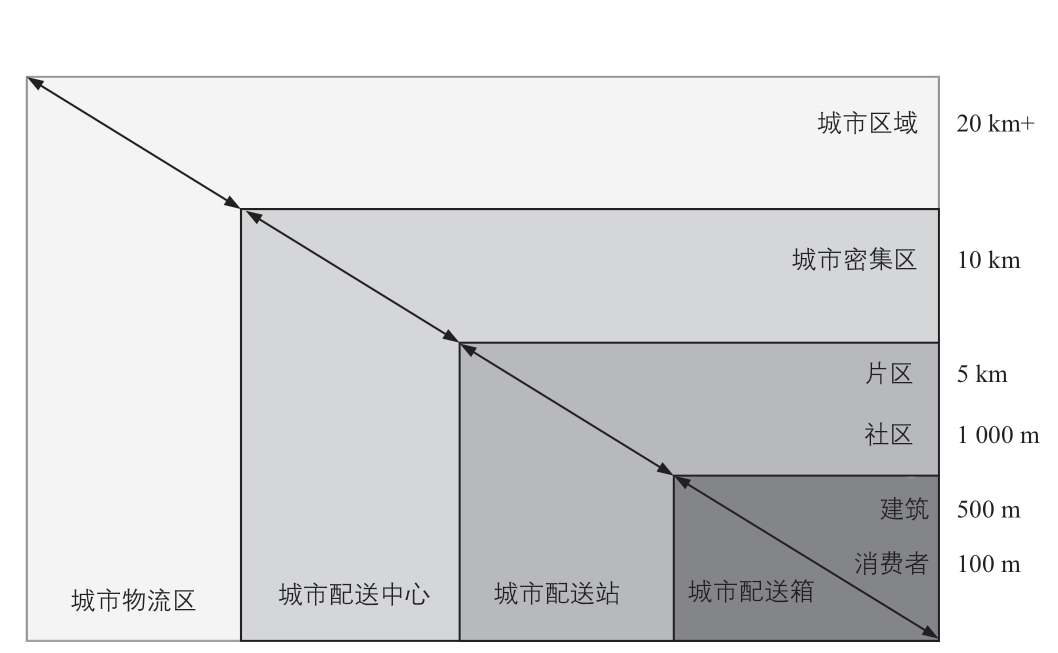

近年来欧洲城市物流的实践普遍确立了如下安排:在城市边缘区设置城市物流集中区(ULZ: Urban Logistics Zone),包含大型物流枢纽、物流园区等;在城市密集区外边缘设置城市配送中心(UDC: Urban Distribution Center),包含快速消费品、电商零售与民生物资等集配中心;在城市密集区分片区设置城市配送站(UDS: Urban Delivery Station),以及在社区街坊乃至建筑单体层面设置收货点和物流箱(UDB:Urban Delivery Box)(图5)。上述思路是以城市密集区为目标,设立城市配送中心和配送站两级,并根据城市规模大小,考虑在外围增加更高一级的物流集中区,以及增加更贴近居民一级的收寄货点(CDP: Collection and Delivery Point)。

图5 不同级别的城市物流基础设施与相应的空间尺度

资料来源:参考文献[29-30]

3 城市物流政策的创新

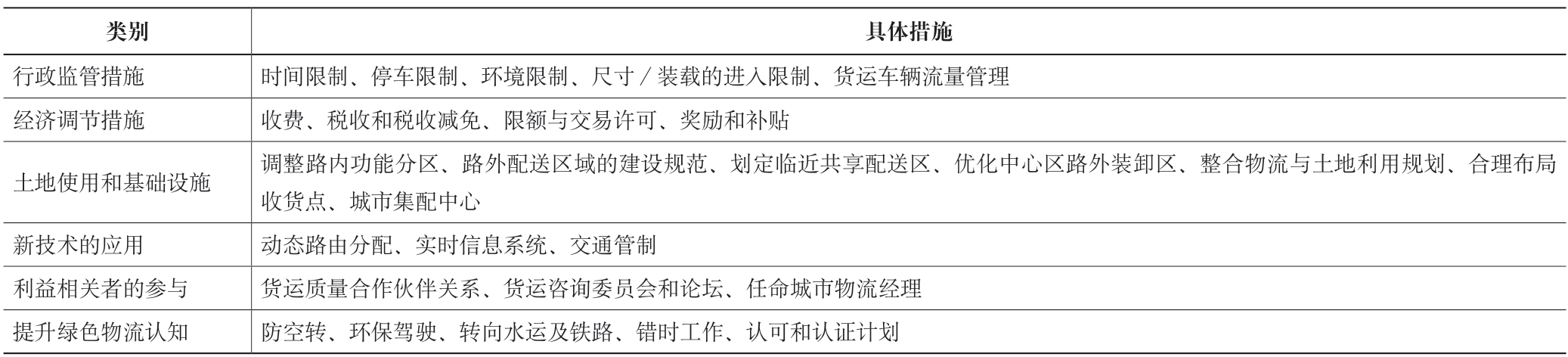

物流行业的发展逐渐暴露出物流的公共性与私人性、规模性与分散性、层级性与效率之间的冲突。如何协调物流不同的目标与属性成为各国城市物流规划与政策创新的重点议题。有欧洲学者梳理了全球40 多个国家154 个城市的250多个城市物流最佳实践案例,将所有措施划分为六类(表1)。根据上述措施的出发点,本文将之归纳为以下三个主要的政策范式。

表1 实现城市可持续物流的措施

资料来源:参考文献[5]

3.1 提升行政监管精细化水平,注重发挥经济与技术手段

行政监管仍是管理城市物流的重要手段,即在特定的时间和空间范围,对不同环保标准、不同载重的车辆通行和停放等活动进行限制或者禁止。(1)对物流运输车辆进行时空管控。最典型的是提供多个允许配送的时间窗口,限制或者禁止白天交通高峰期或深夜进行配送活动。(2)通过限制货车停车行为来调节货运活动的时空分布与结构秩序,具体包括:采用货车停车预约系统、停车空间的分时共享、清理高峰时间路面停放的货车,以及优化装卸停车空间。(3)环境保护方面,确定排放标准和发动机排放方面的限制、噪音计划/法规、低排放区等。(4)货运流量管理包括货运线路、廊道以及限制多用途车道等。

在完善监管措施的基础上,经济调节措施也得到广泛、灵活的应用。例如:德国一直以来都分周期地推动货车环保标准的更新换代,并为车队购置更环保的车辆提供融资帮助及补贴;另外,将能源税、重型车辆道路使用费与车辆排放标准结合起来,鼓励使用更低油耗的车辆、更清洁的能源(如超低硫柴油)等,以调节重型卡车的行驶与停放总成本[5]。征收到的费用用于改善公共基础设施建设。此外,配额交易也是近年来广为讨论的政策,即每个参与者拥有一定数量的碳排放配额,超出配额就需要从其他成员处购买,形成城市物流配送碳排放等交易市场。

3.2 改善土地利用和基础设施,突出空间多重、多维管控

适应快速增长的物流活动需求,不能只是从行业运作层面进行调整,而是需要空间基础设施作出适应性调整,将各项物流政策整合纳入城市规划的范畴。其一,配置空间资源促进设施开发。(1)在城市规划层面,确定城市物流系统的层级及其构成要素,并分别针对物流系统的点、线、面要素,充分预留土地与空间资源;(2)采取征收、配建及容积率鼓励、棕地再开发、混合建设等多种方法,推动物流相关土地整备与空间开发供给,特别是各层级的城市集配中心的开发;(3)鼓励建筑与设施微改造,建设物流集配点。其二,强化静态物流停车空间配置。随着越来越多的行业和消费活动采用小批量多批次的灵活经营模式,多次且频繁的货运停车成为对居民日常生活干扰最明显的活动。因此,如何合理安排各类货运静态交通成为城市物流规划的重点。应探索完善路侧,特别是商业中心区路侧停车位和装卸区划定,合理规划建设各种形式的社区、办公区临近共享配送区域。其三,强化建筑及物流区域管控。近年来,空间政策上还出现了划定低碳排放区、设置联合配送区、商业楼宇联合配送中心等新政策,即对空间中的物流活动在空间上进行二次划定,强化管控。

3.3 强化协商制度与技术应用,提升公众参与及行为转变

尽管城市物流活动的主体是企业,但是城市物流的规划与政策制定长期以来被诟病为由政府主导的封闭流程,各利益相关者在物流政策的制定过程中无法平等、充分地表达诉求。没有多方利益主体参与讨论,不仅难以高效率地解决物流问题,还容易造成公私部门与城市居民之间的利益冲突。欧洲城市为解决这一问题,探索了吸收利益者相关者参与的路径。这些实践方案包括货运质量伙伴关系、货运咨询委员会和论坛以及任命城市物流经理等[5]。例如:伦敦地方政府和运输公司于2006 年共同创立了伦敦中心区货运质量合作组织(London Central FQP)并运营至今,促进了利益相关者对伦敦中心货运和服务活动通过广泛讨论达成共识,鼓励采取创新的城市物流解决方案。通过货运咨询委员会定期会议的方式,巴黎市政府与物流相关专业人员历时四年制定了《巴黎货物运输和交付优化法令》与一系列行动计划,促成了为污染最少的车辆保留时间窗口,提供更好的路侧运输,改进货运执法,在土地利用总体规划和分区法规中更多地关注城市物流等多项政策共识。

为改善城市物流政策制定与实施的封闭性,很多城市政府还致力于吸引广泛的市民参与,提升全民绿色物流意识。这些行动包括:(1)鼓励承运人转向水运或铁路;(2)鼓励商户和厂商提供错时工作安排等;(3)对城市货运交通、仓储等运作和建筑方案提供认可、认证等,鼓励采取各种方案推动物流减碳并向社会推广;(4)面向驾驶者推广环保驾驶、防怠速空转等行为。

4 面向可持续发展的共享物流

在物流服务消费激增的当下,物流从生产走向生活,拉近了物流及供应链与居民日常生活和话语的距离。物流也在消费转向和城市转向中,实现了业态模式的快速细分,实现空间区位的结构重组,让物流活动的市场性、分散性与效率面临着来自公共性、规模性与层级性的压力。西方的政策实践和当前的行业发展都致力于释放这种压力,告别原来对城市物流同质、单一以及非此即彼的理解,建构异质、系统、有此又有彼的理解。国际城市物流研究的领军学者日本京都大学谷口荣一教授曾提出“城市物流4.0”的概念[31],即城市物流需要超越原来1.0、2.0 和3.0 时代对效率的单一目标追求,推进全面目标管理,同时服务效率、环境、能源、健康和生活质量。结合既有论述,本文认为未来的城市物流需要跨空间、跨时间、跨人群的目标与要求,形成更广义的、面向可持续发展的共享物流①谷口荣一教授曾提出城市物流如何共享城市空间(sharing urban spaces for city logistics)的四种途径[31]。中国仓储与配送协会副会长王继祥教授也曾提出共享物流的概念,通过共享物流资源、设施资源、数据资源及商业基础设施等,提高使用效率,降低物流成本,推动物流系统变革[32]。,推动各类物流要素流动在时间与空间上共享,让更多人群获得城市物流创造的福祉。

4.1 主体目标共享

鉴于物流越来越呈现物流公共化的趋势,在建立城市物流货运伙伴关系(如欧洲经验)的基础上,城市物流需要促成跨主体的协同,形成不同主体都能受益的帕累托改进。(1)市场主体与政府主体之间的共享,推动政府购买等机制设计,推动物流公共产品的私人供给;(2)注意不同规模企业之间的横向联合共享,引导企业内部的物流系统对外开放,形成不同主体之间的合作竞争(co-petition)[33];(3)注意不同用户之间的共享,比如面向老年化社会和高龄群体发展老年友好型物流。跨主体之间的共享需要可持续的机制设计,驱动不同主体在物流基础设施等方面实现让渡与开放共享。例如:日本的晴空塔项目就建立了多租户的共享物流平台,形成了多方利益共享机制。

4.2 运作过程共享

在具体的运作层面,需要通过承运主体、运载工具、运输网络等不同路径促进共享,改变原来分散并且相互分离的运作模式。(1)运载工具的共享主要体现在标准化设备的运用上,如循环共用周转箱和托盘,共享叉车等。特别是借鉴集装箱对于提升物流运输效率的作用,开发基于数字化技术、多尺寸标准单元、可分体及拆拼装、循环使用的实物互联网,可以减少运输载体(车辆等)的空载比,自动寻找最优化运输途径。(2)运输网络的共享。在多式联运的基础上,推动跨运输模式的整合运输与共网运输。比如:使用轨道交通开展货运交通,利用公交客运网络开展网络货运。(3)具体承运方面,推动联合配送及统仓共配等。从目前的案例来看,无论是横滨元町地区的联合配送系统,还是热那亚市的货车共享服务,都证明通过适当集中规模可以有效提高效率。

4.3 运作空间共享

上述要点实际上已经指出了共享物流的空间实现方式。(1)分级共享。不同层级的物流设施在物流供应链中具有不同的价值,也可实现共址运输和集中布置,形成跨尺度的设施共享。例如:城市之间的物流枢纽设施与城市物流门户区结合,城市物流集聚区可以增加城市分拨配送中心,城市末端配送网点与物流配送站结合。(2)分隔组合。在物流运输单元化的趋势下,物流设施也应该出现更多横向可变的可能性,帮助实现物流空间的可变性与适应性,匹配不同规模的运输变化。在纵向维度,巧妙设置分层共享,主动满足不同运输方式的需要。分隔组合是适应不同物流方式在空间上进行组合的有效手段,也是适应土地利用紧张的条件下的集约开发模式。(3)分时利用。强调物流设施在时间维度上的交错使用,清晨与夜晚、工作日与周末,实现同一空间在不同时段的共享,例如客运交通枢纽在夜间发挥物流货运功能等。

5 结语

社会经济的发展已使物流从原来的产业基础设施演变为今天的商业和生活基础设施,也给城市物流政策带来沉甸甸的分量、责任与挑战。尽管城市规划学界已经感知到城市物流和供应链体系的重置,但仍然没能越过学科边界与知识壁垒走入城市物流,促进其融入城市规划的框架之中。本文分析了其中困境并归纳为以下两点:其一,物流活动的多样性及其空间区位变动因为嵌在城市政治经济空间生产的格局之中而呈现出易变性与多层次性,但没有很好地被城市规划学界所认识,也限缩了城市规划对物流的了解深度;其二,物流在产业发展过程中逐步暴露了其在公共与私人、规模与分散、层级与效率等方面相互矛盾的属性特征,让城市物流在不同导向中左右摇摆。

上述特性及三对互斥关系是城市物流政策的起点,也是创新的发轫之处。西方特别是欧洲城市进行了持续探索,探寻到多种城市物流与城市规划结合的场景。这些经验包括,普及市场的手段改善行政监管,运用技术的手段改变土地利用,吸收公众的参与促进行为转变,调节物流的私人性、物流的效率性与分散性面临的压力,促进物流规划与城市规划相互促进。面向经济、社会与环境的可持续发展目标,本研究提出了共享物流的概念,旨在促进物流设施在目标、主体、过程、设施以及成效等多个层面的共建共治和共享。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 肖作鹏.全球消费网络下物流供应链组织的地理响应[C]// 计金标,梁昊光,余金艳,等编.中国“一带一路”投资安全研究报告(2021).北京: 社会科学文献出版社,2021: 294-311.

[2] RODRIGUE J.The distribution network of Amazon and the footprint of freight digitalization[J].Journal of transport geography,2020,88: 102825.

[3] HESSE M,RODRIGUE J.The transport geography of logistics and freight distribution[J].Journal of transport geography,2003,12(3): 171-184.

[4] VISSER J,NEMOTO T,BROWNE M.Home delivery and the impacts on urban freight transport: a review[J].Procedia -social and behavioral sciences,2014,125: 15-27.

[5] DABLANE L.Goods transport in large European cities: difficult to organize,difficult to modernize[J].Transportation research part a: policy and practice,2007,41(3): 280-285.

[6] STEFANELLI T,BARTOLO C,GALLI G,et al.Smart choices for cities: making urban freight logistics more sustainable[EB/OL].CIVITAS WIKI.2020[2021-12-21].https://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an5_urban_web.pdf.

[7] HEITZ A,BEZIAT A.The parcel industry in the spatial organization of logistics activities in the Paris region: inherited spatial patterns and innovations in urban logistics systems[J].Transportation research procedia,2016,12: 812-824.

[8] RAIMBAULT N,ANDRIANKAJA D,PAFFONI E.Understanding the diversity of logistics facilities in the Paris region[J].Procedia -social and behavioral sciences,2012,39: 543-555.

[9] HEITZ A,LAUNAY P,BEZIAT A.Heterogeneity of logistics facilities: an issue for a better understanding and planning of the location of logistics facilities[J].European transport research review,2019,11(5): 12544.

[10] DANIELIS R,MAGGI E,ROTARIS L,et al.Urban freight distribution:urban supply chains and transportation policies[C]// BEN-AKIVA M,MEERSMAN H,VOORDE E,eds.Freight transport modeling.Melbourne:Emerald Group Publishing,2013.

[11] ADELINE H.The logistics dualization in question: evidence from the Paris metropolitan area[J].Cities,2021,119: 103407.

[12] BOWEN J T.Moving places: the geography of warehousing in the US[J].Journal of transport geography,2008,16(6): 379-387.

[13] CIDELL J.Concentration and decentralization: the new geography of freight distribution in US metropolitan areas[J].Journal of transport geography,2010,18(3): 363-371.

[14] HEUVEL F,LANGEN P,DONSELAAR K,et al.Spatial concentration and location dynamics in logistics: the case of a Dutch province[J].Journal of transport geography,2013,28: 39-48.

[15] DABLANC L,BROWNE M.Introduction to special section on logistics sprawl[J].Journal of transport geography,2020,88: 102390.

[16] HEITZ A,DABLANC L,OLSSON J,et al.Spatial patterns of logistics facilities in Gothenburg,Sweden[J].Journal of transport geography,2020,88: 102191.

[17] KLAUENBERG J,ELSNER L,KNISCHEWSKI C.Dynamics of the spatial distribution of hubs in groupage networks-the case of Berlin[J].Journal of transport geography,2020,88: 102280.

[18] DUBIE M,KUO K C,GIRON-VALDERRAMA G,et al.An evaluation of logistics sprawl in Chicago and Phoenix[J].Journal of transport geography,2020,88: 102298.

[19] WOUDSMA C,JAKUBICEK P.Logistics land use patterns in metropolitan Canada[J].Journal of transport geography,2020,88: 102381.

[20] DABLANC L,RAKOTONARIVO D.The impacts of logistics sprawl: how does the location of parcel transport terminals affect the energy efficiency of goods’ movements in Paris and what can we do about it?[J].Procedia -social and behavioral sciences,2010,2(3): 6087-6096.

[21] LEISE O,ODIRLEY S,RENATA O,et al.Is the location of warehouses changing in the Belo Horizonte Metropolitan Area? a logistics sprawl analysis in a Latin American Context[J].Urban science,2018,2(2):43.

[22] RAIMBAULT N.From regional planning to port regionalization and urban logistics: the inland port and the governance of logistics development in the Paris region[J].Journal of transport geography,2019,78: 205-213.

[23] HEUVEL F,LANGEN P,DONSELAAR K,et al.Proximity matters:synergies through co-location of logistics establishments[J].International journal of logistics research and applications,2014,17(5): 377-395.

[24] 周军,孙永海,孙夕雄.新时期城市物流空间分类研究[J].城市交通,2021,19(2): 14-22.

[25] 交通运输部.2018 年6 月例行新闻发布会[EB/OL].中华人民共和国海事局.(2018-06-25)[2021-12-21].https://www.msa.gov.cn/html/HDJL/zxft/20180625/68287332-2331-4883-9877-C11B893F4C68.html.

[26] Bureau of Labor Statistics.Occupational Outlook Handbook[EB/OL].(2021)[2021-12-21].https://www.bls.gov/ooh/transportation-and-material-moving/.

[27] 荣朝和,李星潺,王学成,等.论分布式运输供给的转型趋势[J].北京交通大学学报(社会科学版),2020,19(3): 18-31.

[28] 李国旗,刘思婧.大城市配送难的核心问题及策略[J].城市交通,2016,14(5): 77-82.

[29] BOUDOUIN D.Les espaces logistiques urbains -guide méthodologique[M].Paris: Documentation Francçaise,2006.

[30] DUIN J.Logistics concept development in multi-actor environments[M].Delft: TRAIL Thesis Series,2012.

[31] TANIGUCHI E.Planning the future-sharing urban space for city logistics[C/OL]// Proceedings of the Third VREF Conference on Urban Freight: Plan for the Future-Sharing Urban Space.(2016-10-18)[2021-12-21].https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/pastvref-conferences/vrefconf16/program2016/Documents/Eiichi_Taniguchi_VREF_Conf_October2016.pdf.

[32] 王继祥.中国共享物流创新模式与发展趋势[J].物流技术与应用,2017,22(2): 80-84.

[33] HAUGE J,BIRKIE S,JEONG Y.Developing a holistic decision support framework: from production logistics to sustainable freight transport in an urban environment[J].Transportation research interdisciplinary perspectives,2021,12: 100496.