我国向来重视都市圈规划建设,继2019 年国家发展改革委印发《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》之后,建设现代化都市圈更是在党的十九届五中全会上被明确为十四五时期推进新型城镇化的重点工作之一。在国外众多都市圈规划优秀案例中,日本首都圈规划一直被认为值得我国借鉴[1]。目前我国学者对日本首都圈的空间结构[2]、规划内容[3]、发展进程[4]及历史经验[5]、协调机制[6]等进行了研究,并总结了其对我国首都圈[7]、都市圈[8]与区域协同发展[9]等方面的启示。

日本首都圈①首都圈包括茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都、神奈川县、山梨县在内的区域。是日本人口最多的区域,集中了重要的政治与经济功能。首都圈中,特别是东京圈②东京圈包括 玉县、千叶县、东京都、神奈川县、茨城县南部的区域。更是担负着引领日本经济发展、强化国际竞争力的重要任务,一直是日本发展规划建设的重点区域。同时,日本也是一个灾害频发的国家,而首都圈的重要责任之一就是当发生巨大灾害时保证其系统不瘫痪并持续发挥首都圈的作用。基于此,为增强首都圈国际竞争力并降低灾害风险,日本从2016 年开始实施首都圈整备规划。该规划以首都圈整备法为基础,由国家、地方公共团体、非营利组织(NPO)、个人等多主体共同参与实施,共包括两部分:第一部分实施期为10 年,从长期和综合的视角,确定了首都圈整备的基本方针和目标;第二部分实施期为5 年,包括了对公路、铁路等设施的整备规划。目前我国学者对日本首都圈整备情况之开发和规划制度变迁[10]进行了研究。

2021年6月,日本国土交通省发布了《令和2年度(2020年)首都圈整备规划年度报告》(以下简称《首都圈整备年度报告》)[11],其一大亮点在于讨论分析了新冠疫情对日本首都圈的影响,并总结了在这一影响下灾害风险及其应对的动向。虽然已有学者对日本首都圈防灾减灾工作进行总结[12],但目前对新冠疫情发生后日本首都圈的灾害风险应对措施的相关介绍还比较少,该报告中的经验对于新冠疫情常态化下的我国城市与都市圈灾害风险应对具有借鉴意义。

1 日本首都圈近期灾害风险概况

1.1 新冠疫情风险

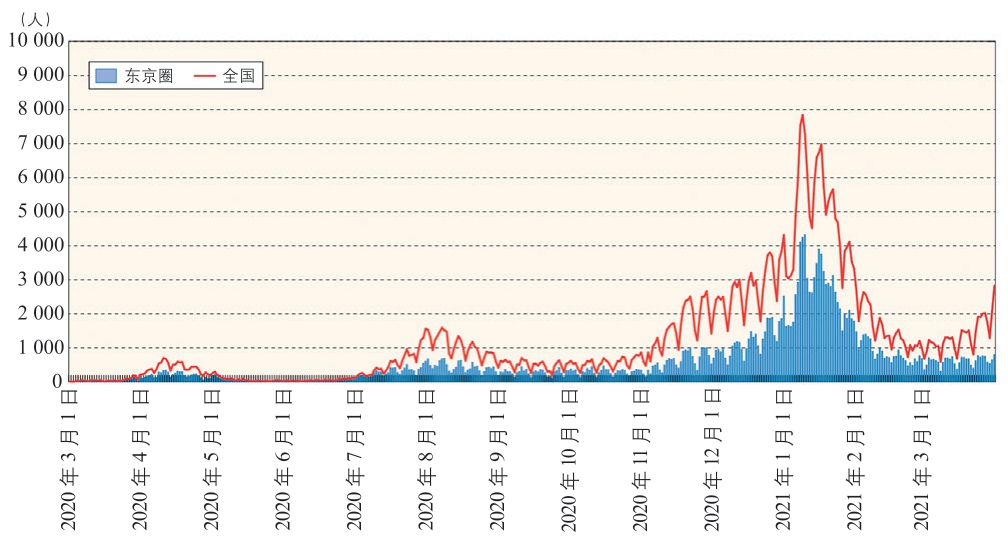

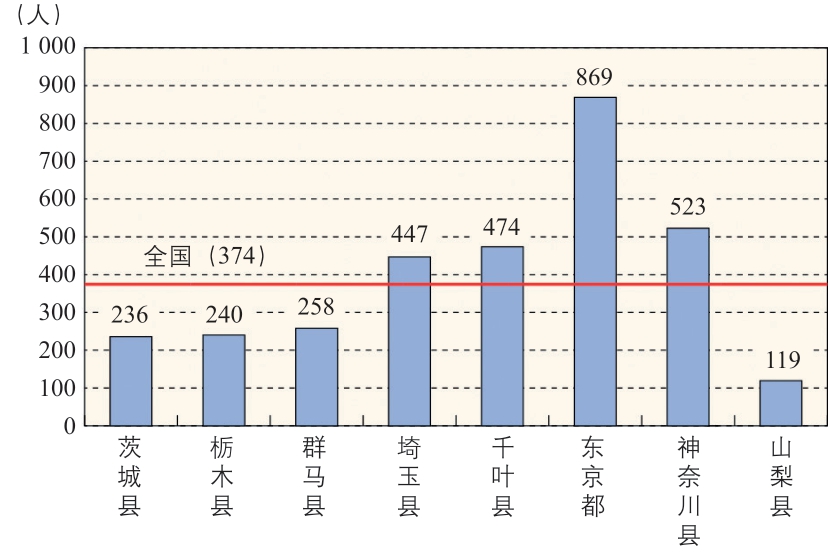

截至2022 年3 月10 日零点,日本累计报告感染者超过643 万人,其中死亡人数为27 905 人[13]。就首都圈而言,2020 年3 月—2021 年3 月间,以东京圈为中心每10 万人感染者数量远高于全国水平[11](图1,图2)。根据新冠病毒传播特性,日本厚生劳动省提出了以避免“三密”①“三密”是指(1)密闭空间(封闭空间,通风不良);(2)密集场所(人多拥挤);(3)密接场合(在伸手即可接触的范围内说话和交谈)。为内容的新的生活方式,呼吁人们采取减少外出、远程办公等形式,以减少与他人的接触。自2020 年4 月—2021 年3 月末,日本共两次发布紧急事态宣言,在第一次紧急事态宣言发布后,东京都等主要车站的使用和逗留人数与疫情扩散前相比大幅下降(图3),在当年5 月第一次紧急事态宣言解除后,数据虽有所回升但仍显著低于疫情前的水平,人们因居住和工作需要以外在东京圈内的逗留时间也大幅减少[11]。

图1 日本东京圈和全国新冠确诊人数变化情况

图2 日本首都圈等地区每10 万人中的新冠感染者数量统计(截至2021 年3 月31 日)

图3 远程办公、错峰出勤后东京都等地区主要车站高峰时段使用率变化情况

注:数值为“JR 东日本”、主要私营铁路(东武、西武、京成、京王、小田急、东急、京急、东京地铁、相铁)的主要目的地中,平日高峰时段内自动检票口进出人数减少率的平均值,主要目的地是指东京、新宿、涩谷、品川、池袋、高田马场、大手町、北千住、押上、日暮里、町田、横滨;数值100%是指2020 年2 月17 日这一周中(即呼吁远程办公与错峰出行前)高峰时间段(7:30—9:30)各站人流量最大的1 个小时的情况。

新冠疫情蔓延期间,首都圈持续推进医疗资源供给并加强医疗体制建设。以东京圈为例,截至2019 年10 月1 日病床数为915 张/10 万人,低于全国平均水平;在采取增加病床数、宾馆住宿疗养设施等措施后,病床压力虽有所缓解,但截至2021 年1 月13 日零点其病床使用率仍超过了80%[14]。对此,首都圈通过建设类似于中国方舱医院的临时医疗设施来提升医疗应对能力。例如神奈川县的一处临时医疗设施自2020 年4 月开工,6 月开业,并计划作为重点医疗机构使用至2022 年1 月[15]。

1.2 自然灾害风险

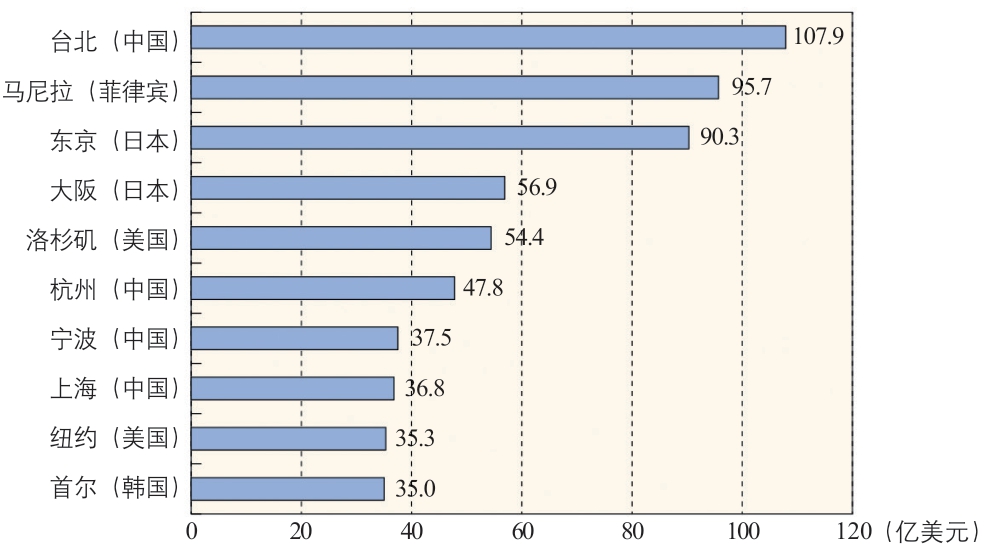

日本的国土条件脆弱,河流坡度大,容易发生洪水,在首都、大阪、名古屋三大都市圈共有约400 万人居住在涨潮时平均海平面高度以下的地区。众多的活动断层和板块边界增加了巨大地震灾害发生的可能性。据估计,就东京都而言,因自然灾害造成的经济损失风险居世界第三[11](图4)。

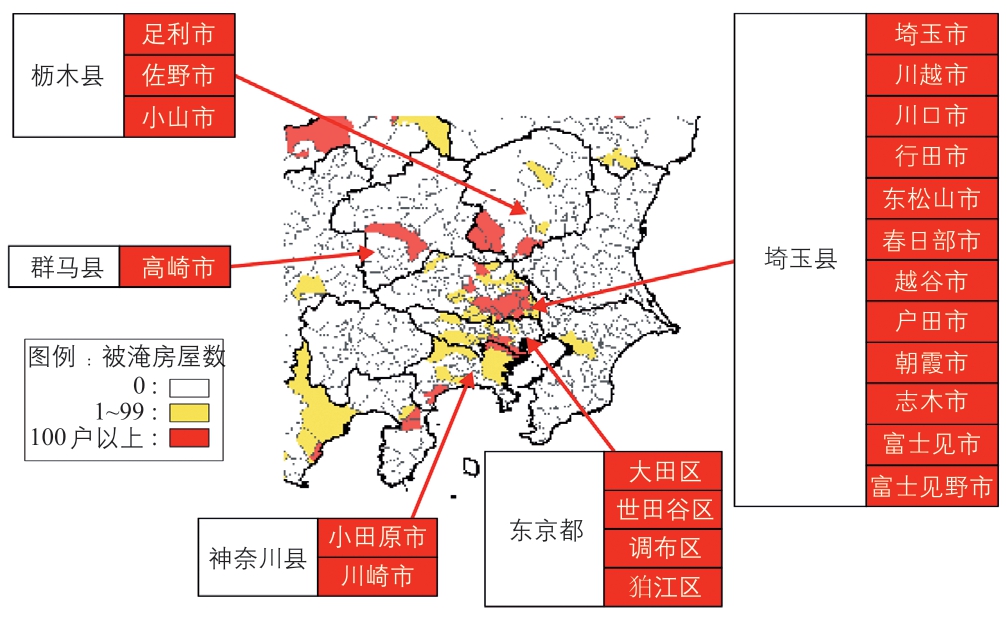

图4 2018 年全球范围内自然灾害经济损失风险排名前十的城市(以GDP 换算)

受全球变暖等影响,首都圈的极端天气增多。以2019年10 月东日本台风为例,该台风刷新了首都圈多处24 小时降水量记录,由此造成的水灾波及了首都圈的广大地区[16](图5)。据统计,2015—2019 年首都圈水灾造成的平均损失较以往大幅增加[11]。此外,日本首都圈发生大规模地震的风险也在增加,预计发生7 级首都直下型地震①首都直下型地震是指历史上以首都圈为中心周期性发生的7 级大地震的总称,是日本假定的城市直下型地震的一种。的概率在今后的30 年内约为70%,根据震源的不同,灾害可能会波及首都圈的广大地区(图6)[17]。结合日本老龄化、少子化的社会发展趋势,今后首都圈的高龄独居人口将会增加,地区防灾能力将会不可避免地下降,由自然灾害和新冠疫情组成的复合灾害风险也不容忽视。新冠疫情使灾害应对难度大增,主要涉及新冠感染者及其密切接触者的应急避难、疫情下避难场所的设置和管理以及水灾后浸水房屋消杀等一系列问题,因此,在灾前、灾中、灾后全流程中结合对新冠疫情问题的考量已经迫在眉睫。

图5 2019 年日本东部受台风破坏的被淹房屋数量

注:数据来源于地方政府的报告,时间截至2020 年1 月末。

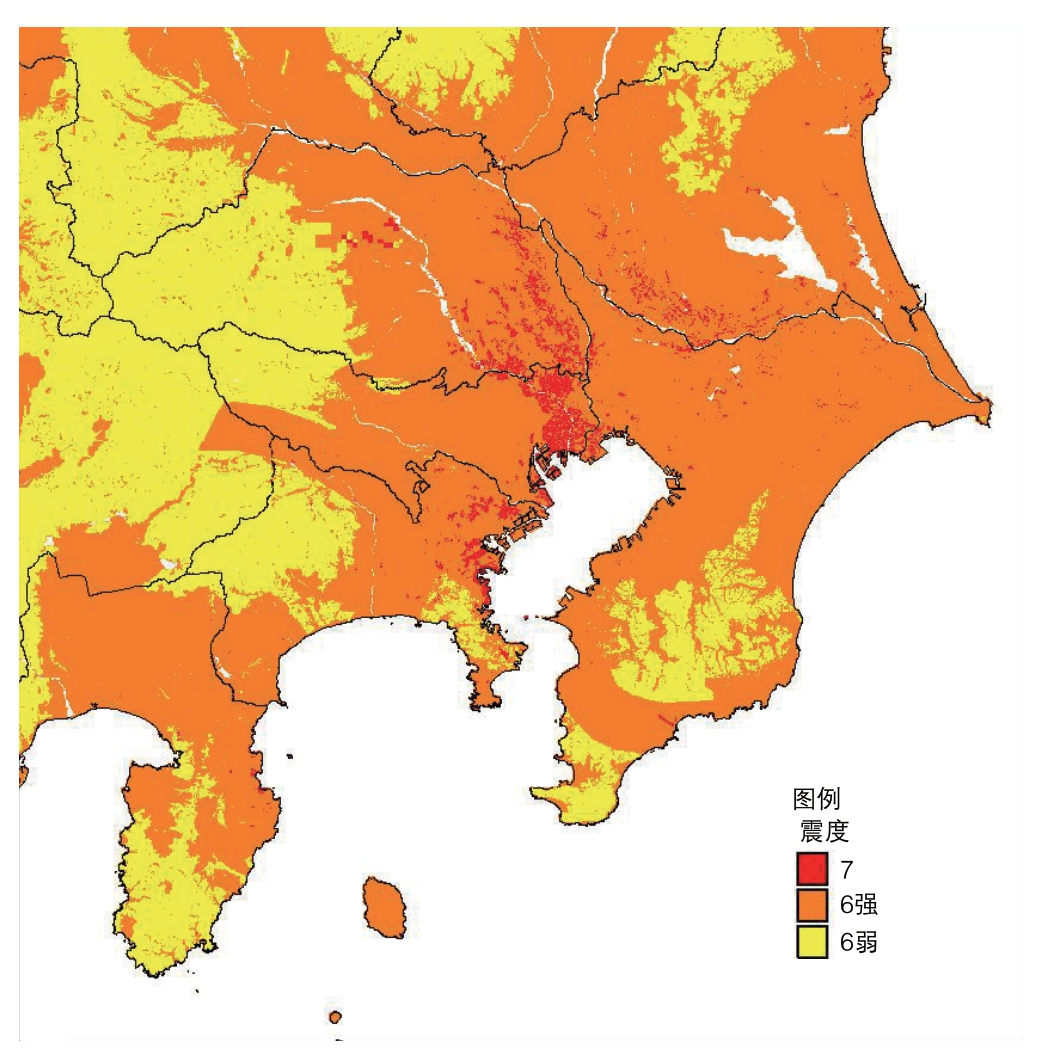

图6 首都直下型地震震中最大地震烈度分布预测

注:与中国地震烈度划分不同,日本气象厅震度阶级是日本采用的地震度量,分为“0~4、5 弱、5 强、6 弱、6 强、7”十个等级。震度分布的估计值为19 个场景下震度叠加后的最大震度。

资料来源:作者根据文献[18]绘制

2 新冠疫情影响下日本首都圈生活的变化

2.1 生活和工作习惯的改变

2.1.1 居家时间增加,活动范围和生活行为改变

由于新冠疫情的快速蔓延,首都圈尤其是东京圈远程办公的情形显著增加。据调查,在3 574 名受访者中,有93.5%的居民表示疫情期间进行了居家办公。在居家办公的人中,约80%认为“不需要通勤,减轻了工作负担”,另有约63%的人认为“远程办公时间灵活变通,有效地利用了时间”[19]。

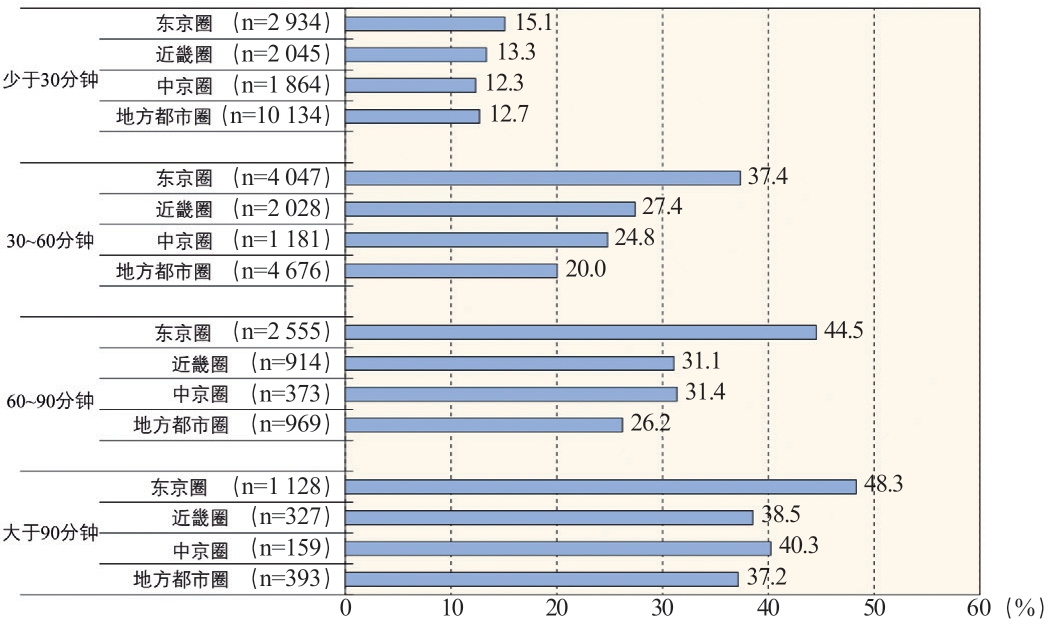

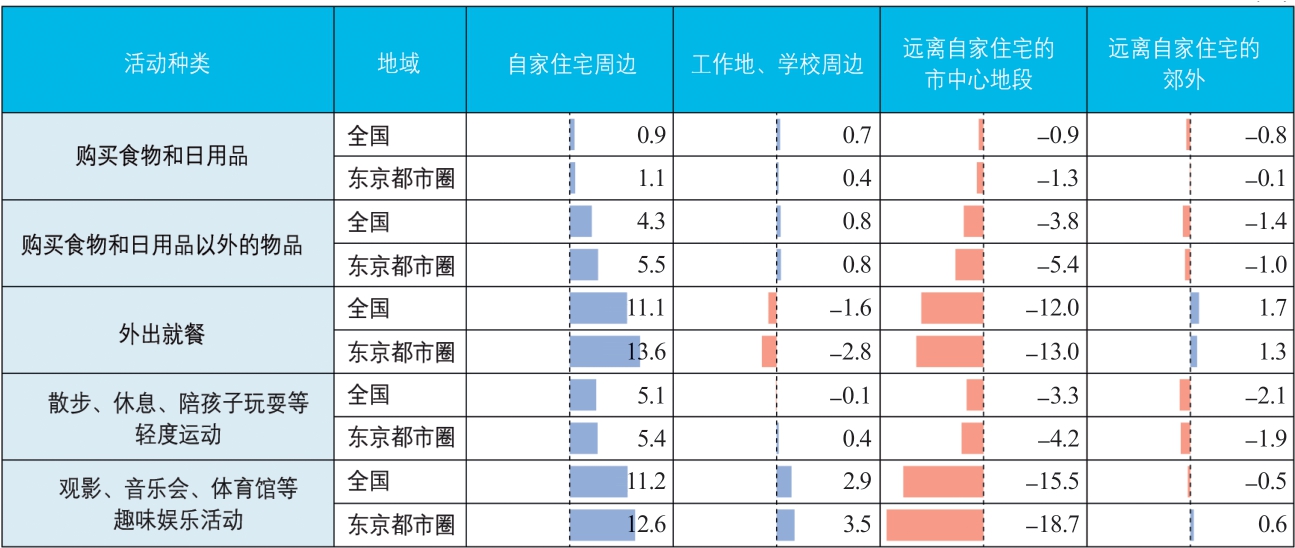

在首都圈进行远程办公的人中,疫情前通勤时间较长的人占了大多数(图7)。与疫情前相比[20],相对于远距离的市中心,人们更倾向于在自家周围活动。各类活动中,在市中心的娱乐休闲活动大幅减少,相反,在自家周边区域的娱乐休闲活动频率的增幅大于10%。此外,在工作单位、学校周边的娱乐活动有所增加但外食行为减少,郊外活动频率变化不大(图8)。

图7 按居住地区和通勤时间划分的具有远程办公经历的人员比例

注:统计对象为政府机关、民营公司和其他法人团体的正式职工、派遣工、合同工、兼职人员等受访者中有远程办公经历的人员;近畿圈为京都府、大阪府、兵库县、奈良县,中京圈为爱知县、崎阜县、三重县,地方都市圈为其他府县。

图8 新冠流行前后居民最频繁活动场所的变化(调查时间为2020 年8 月)

注:数值单位为百分比;东京都市圈包括埼玉县、千叶县、东京都、神奈川县、茨城县南部。

2.1.2 开放空间使用需求增加

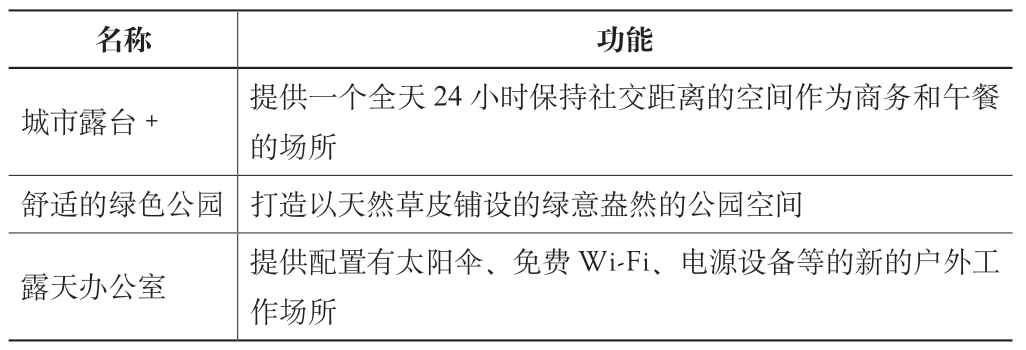

新冠疫情蔓延期间,居民对住所周边的公园等室外空间的使用需求显著增加[21]。据东京都2020 年3 月统计,相比2019 年同期,工作日公园游客增加了约1.9 倍,休息日增加了约1.4 倍[22]。基于此,首都圈通过灵活使用立体城市公园制度创造多功能空间,以满足不同使用者的需求。以东京都涩谷区的区立宫下公园的再整备为代表,通过改造公园,增加共享办公、户外就餐等综合设施,使其成为新冠疫情常态化背景下的“新日常”设施。除此之外,道路空间也是室外空间灵活使用应对策略的实施对象。东京都内的大手町、丸之内、有乐町地区进行了名为“丸之内街道公园2020”(Marunouchi Street Park 2020)的社会实验——将道路空间根据需求和功能分为“城市露台+”(Urban Terrace+)、“舒适的绿色公园”(Cozy Green Park)和“露天办公室”(Open Air Office)三个街区,并获得了来访者的高度评价[23-24](表1)。

表1 “丸之内街道公园2020”社会实验中三个街区的设置

资料来源:作者根据参考文献[23]整理

2.1.3 远程办公增多,通信和共享办公设施需求增加

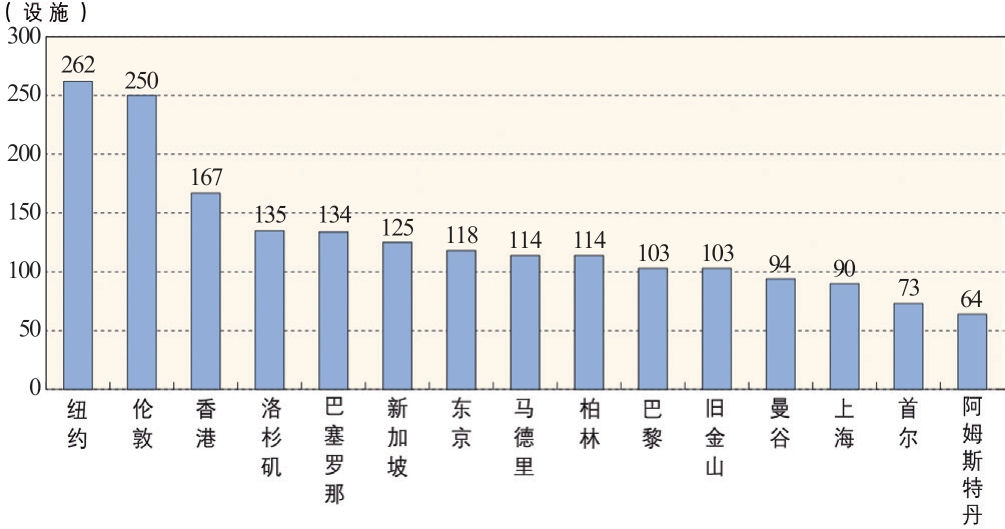

疫情期间远程办公的便利性大大增加了从业者对今后继续实施远程办公的期望,但网络通信环境不够完善的问题随之显现,人们对良好的办公网络环境、卫星办公室①卫星办公室是指远离公司总部的小型办公室。、共享办公空间、车站附近办公设施的需求也越来越大[21]。目前,全球主要城市的共享办公设施数量差异较大[25]:以纽约和伦敦为首,共享办公设施数量超过250 处,东京属于中等水平,香港处于较高水平,上海仅拥有90 处共享办公设施(图9)。

图9 世界主要城市共享办公设施数量统计

东京都为引入远程办公来改革工作方式,采取了多种措施,包括由政府主导提供远程办公支援和设置卫星办公室;由企业主导、结合防疫需求打造“面向未来的办公空间”[26],以期通过先进科技实现健康的工作环境和工作方式。此外,“边工作边度假”模式也随着远程办公的推广而兴起。“ワーケーション”这个日本新造语的英文翻译是workation,由英文单词work(工作)+vacation(假期)组合而来,指的是日本政府推广的鼓励人们以远程办公为契机将度假和工作相结合,在借助转换环境提高工作效率的同时也能使旅游业获益的一种模式。据调查,日本首都圈有近四成受访者表示希望尝试这一工作模式[27]。政府和企业等主体将通过景点活动策划和景区设施改造等方式推广这一模式。

2.2 居住意向的改变

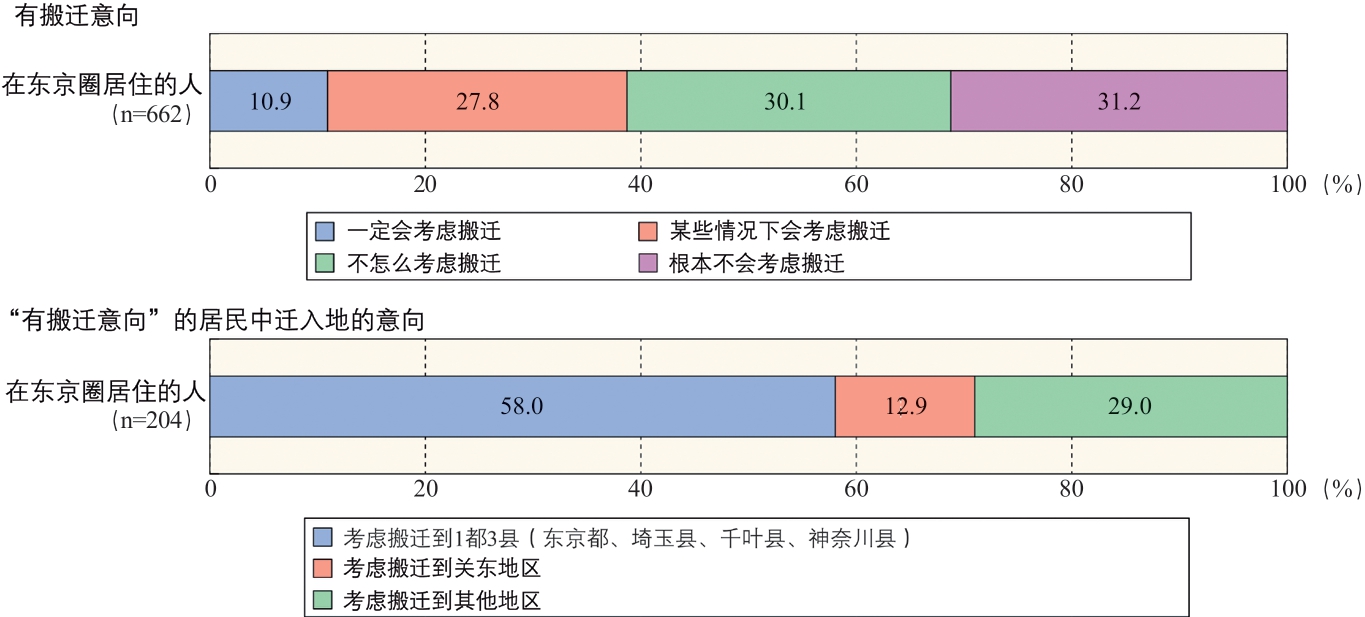

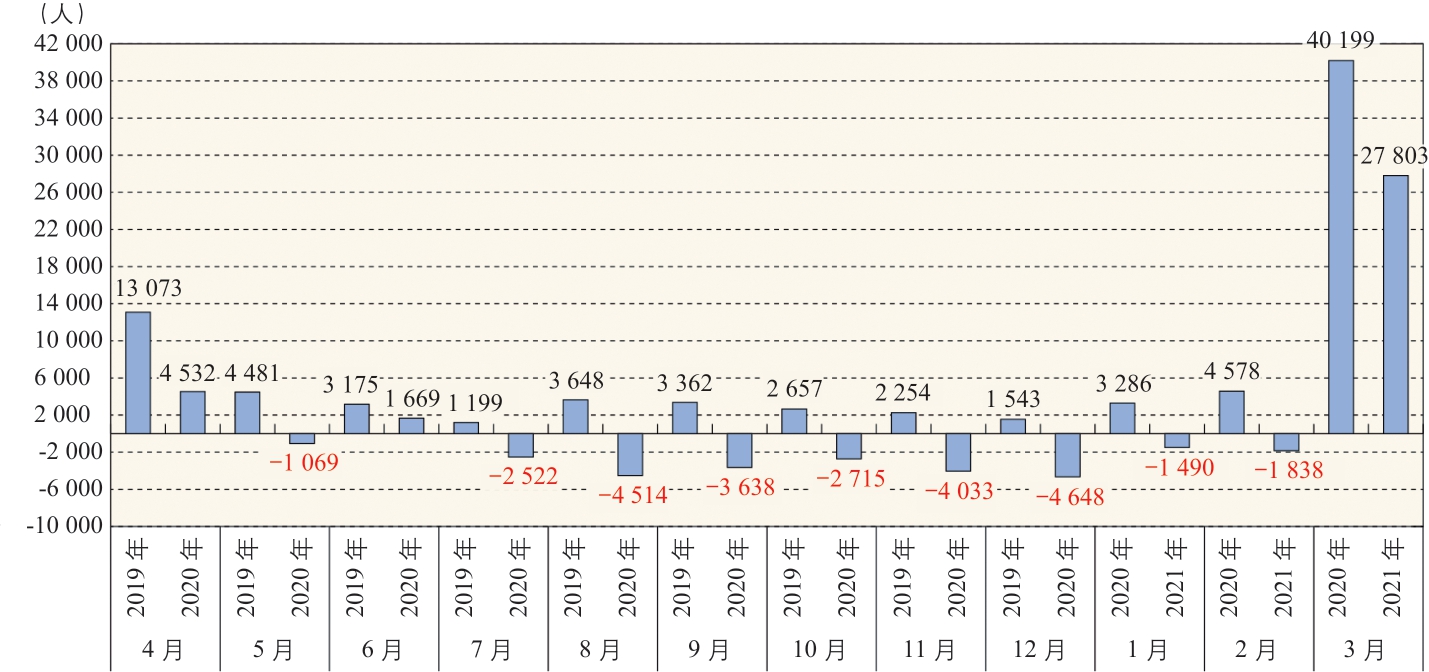

受疫情和工作方式转变的影响,首都圈内的居民较以往表现出更强烈的向地方移居的意愿[28]。调查显示,在几乎完全可以远程办公(一个月出勤一次及以下)的情况下,约四成居住在东京圈的人考虑搬家[29](图10)。2020 年5 月—2021 年2 月期间,除2020 年6 月外,东京都每月呈现人口净流出[30],与2019 年同期的持续增长相比,新冠疫情对东京都内人口迁移的影响不容忽视(图11)。

图10 当几乎完全可以远程办公时,居民搬离当前居住地意向及迁出目的地意向调查结果

注:数据来源于2020 年9 月18 日—10 月18 日对东京圈居民的问卷调查;由于四舍五入的关系,图中的数值合计可能不为100%。

图11 2019 年4 月—2021 年3 月东京都的人口净流动情况对比统计

注:正数表示净流入,负数表示净流出。

3 日本首都圈灾害风险应对策略

3.1 兼顾新冠疫情和社会经济活动的应对措施

3.1.1 根据行业特征推广远程办公,加强数字技术应用

根据紧急事态宣言,日本要求在推广远程办公后,出勤者要减少七成。这一举措在东京圈的实施效果显著,在第一次紧急事态宣言发布后,东京圈远程办公的实施率达到了宣言发布前的两倍以上,但是不同行业之间实施率的差异十分明显。其中,信息通信、学术研究、技术服务等行业远程办公率较高,而医疗、福利、住宿、餐饮、运输等服务行业由于其行业特征等原因,实施率很低[19],疫情防控难度增加。

针对这一情况,日本提出加强数字技术的灵活应用,加速推进各行业向数字化转型。一方面是为了缓解首都圈部分行业劳动力不足;另一方面是为了通过技术革新减少“三密”接触,降低疫情传播风险。例如:日本佐川集团结合机器人、无人机等技术在东京都江东区新建了集合宅急便和国际物流等功能的新一代大规模物流中心“X ·前沿阵地”(X Frontier),该物流中心通过业务自动化,实现了较传统仓库约50%的人力节约,并有效降低了新冠疫情的蔓延风险。

3.1.2 推进技术研发,积极提供在线服务

居民的日常生活除工作以外,还由餐饮、购物、家务等各类需要与人接触的活动构成。在疫情防控背景下,实现非接触的在线服务、显示人员拥挤状态的可视化服务等十分必要。除进一步推广5G 技术外,东日本旅客铁道(East Japan Railway Company)还提供了基于手机APP“JR 东日本”(JR東日本アプリ)的运行列车和车站拥挤程度的信息可视化服务,并从2020 年7 月开始可查询首都圈内19 条主要线路。此外,疫情期间,在线诊疗技术、基于VR 技术的大型公共场所展示服务在首都圈内也得到了进一步发展、推广和使用。

3.2 重视水灾和首都直下型地震的自然灾害对策

3.2.1 硬件方面:强化应对灾害风险的基础设施功能

(1)水灾风险应对

在首都圈内,持续推进基础设施维护和建设。例如:关东地方整备局对8 条水系①分别为荒川、利根川、那珂川、久慈川、多摩川、鶴見川、相模川、富士川。的堤坝进行维修,同时对调节洪峰流量的水库进行建设维护。截至2020 年3 月末,水系堤坝维护工作已完成65.7%[11]。针对内涝问题,除维护公共下水道外,首都圈还在推进多主体共同参与雨水蓄留渗透设施建设。例如:涩谷站周边为防止局部大雨导致的地下街浸水,亟须雨水蓄留设施建设和管道维护,由于车站周边改造难度极大,在企业东急有限公司②东急,原名东京急行电铁,是一家日本综合企业及控股公司,为以铁路运输及地产开发为核心的东急集团的母公司。和独立行政团体等城市更新机构作为治理主体加入,及其与东京都下水道局的合作之下,涩谷车站东出口的雨水设施于2020 年8 月完成维护并投入使用,实现了防灾功能的强化[31]。对于地势较低的地区,将“城市高台建设”作为地势较低区域抵御灾害的主要对策进行推进[32],并首先在东京都葛饰区、江户川区建设实践示范区[33]。此外,水灾会导致传染病尤其是新冠疫情蔓延等公共卫生突发事件风险增加。对此,日本强调了房屋浸水后清扫、干燥、通风换气等的必要性、具体步骤和注意事项[34]。

(2)首都直下型地震等地震灾害及基础设施老化问题应对

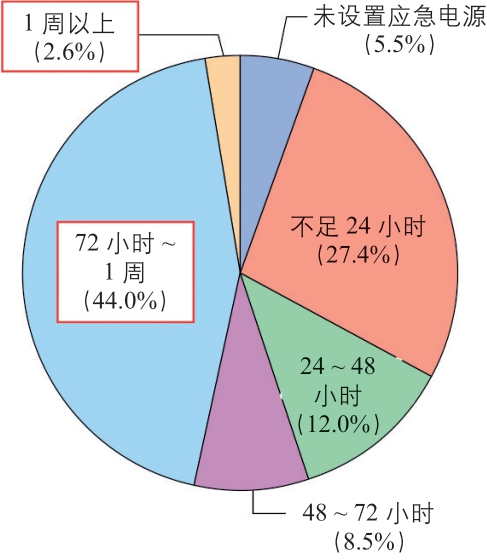

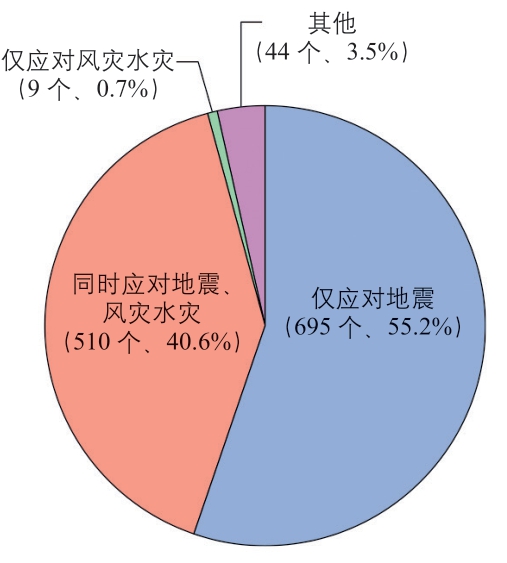

首都直下型地震的应对主要从避难场所、医疗等方面进行考量,继续推进防灾应急场所建设。其中,地方公共机构应急防灾场所的公共设施抗震率稳步提高,截至2018 年末,首都圈的抗震率达到96.3%[35],高于全国平均水平。截至2020 年6 月,首都圈内约95%的市区町村都设置了应急电源用于应对大规模灾害,其中约47%的市区町村的应急电源能够使用72 小时以上[36](图12)。此外,还计划将防灾公园、广场作为灾害发生时的救助活动和区域物资运输等的场所[37]。除必要的建筑改造外,针对首都圈内约半数的防灾公园只能应对地震灾害这一现状,今后也将推进能够应对多灾种的防灾公园建设(图13)。

图12 首都圈内市町村的应急电源的整备和可维持时间情况

图13 首都圈内按灾种分类的防灾公园数量

老化风险被认为是基础设施普遍存在的问题,并会增加灾害危险性,成为近年来被重点关注的问题之一。例如:首都圈高速公路有四成以上已经开通超过40 年,老化现象严重。为有效应对基础设施老化、促进基础设施维护和更新,日本基于2013 年《基础设施长寿命化基本规划》,计划从事后维护逐渐转向预防性维护,即从原先在设施发生故障后采取修缮等对策,转变为在设施出现问题之前采取维护等措施,并考虑构建基于新技术(如人工智能等)的可持续维护周期[38]。

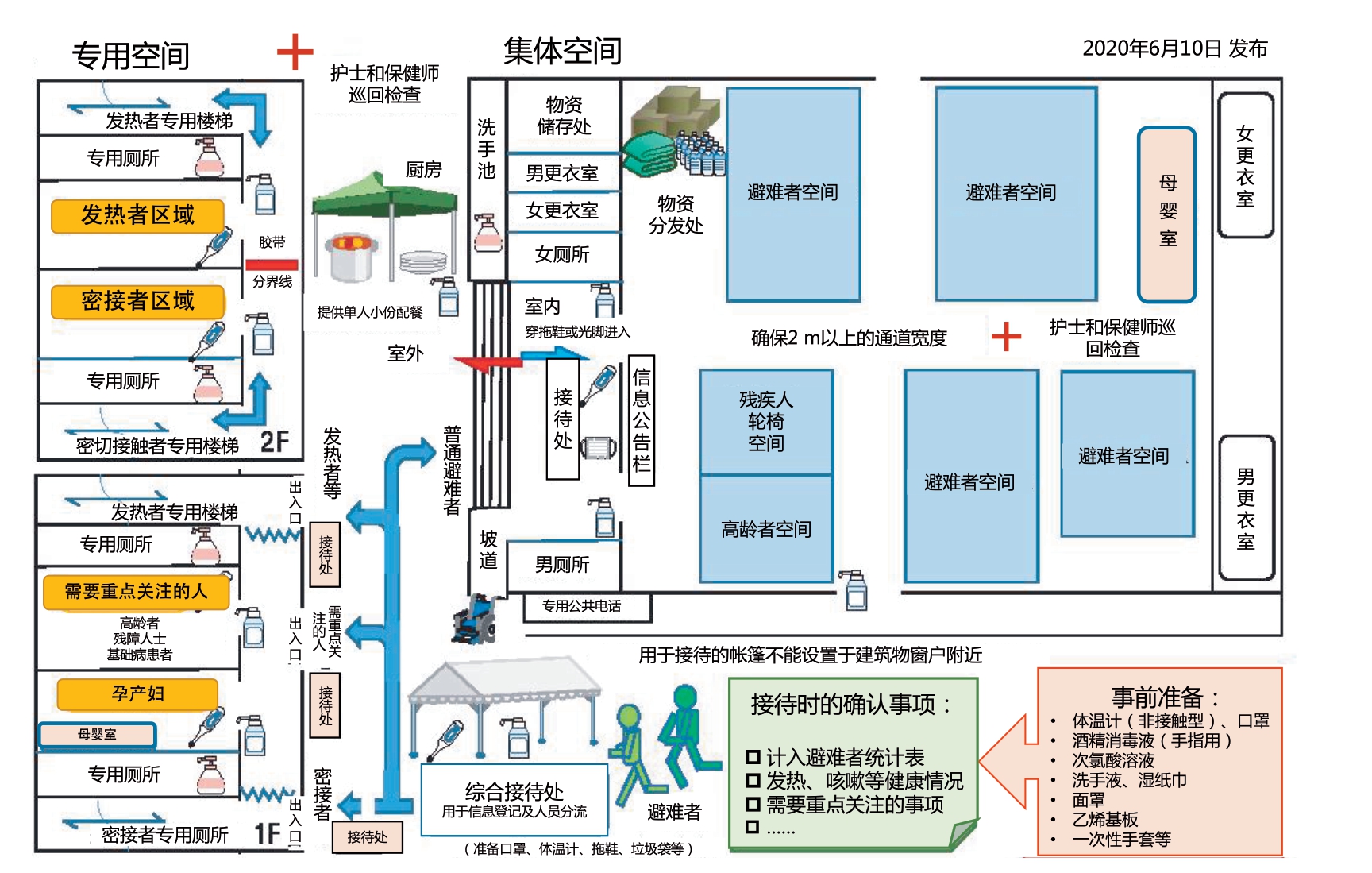

(3)针对新冠疫情特性重新规划布局避难场所

以往常规的应急避难场所,人群密集且动线混杂,在新冠疫情背景下极易造成更大规模的病毒传播,严重威胁避难场所内居民的身体健康。同时,由于日本的轻症患者及其密切接触者大多采取自宅疗养的形式居家隔离,在灾害发生时,如何确保这些人能够正常行动、安全到达应急避难场所,且尽量不扩大新冠病毒感染范围也成了必须考虑的问题。

为此,日本提出在灾前对各地区居家疗养的新冠感染者及其密切接触者进行信息统计,从而掌握避难需求并统筹安排避难场所,以便在灾害发生后能够对受灾的感染者居民进行必要的集中转运。基于感染预防和医疗保健工作的视角,日本提出针对高龄者、基础病患者、残障人士、孕产妇等弱势群体及其家人,有发热咳嗽等症状的人,密切接触者等提前设定专用的避难场所。同时,在应急避难场所中重新规划其空间布局和人流动线[39](图14),针对不同人群及其宠物进行分类健康管理和必要的健康支援,最大限度避免疫情的发生和扩散[40]。

图14 应对新冠疫情的避难场所布局示例

注:上述内容应当全部实施,但灾害发生时可能有诸多限制,因此希望在最大限度内执行以上措施。

资料来源:作者根据文献[39]绘制

3.2.2 软件方面:构建完善的城市防灾体系,提供相应技术支持

(1)城市防灾体系的政策完善

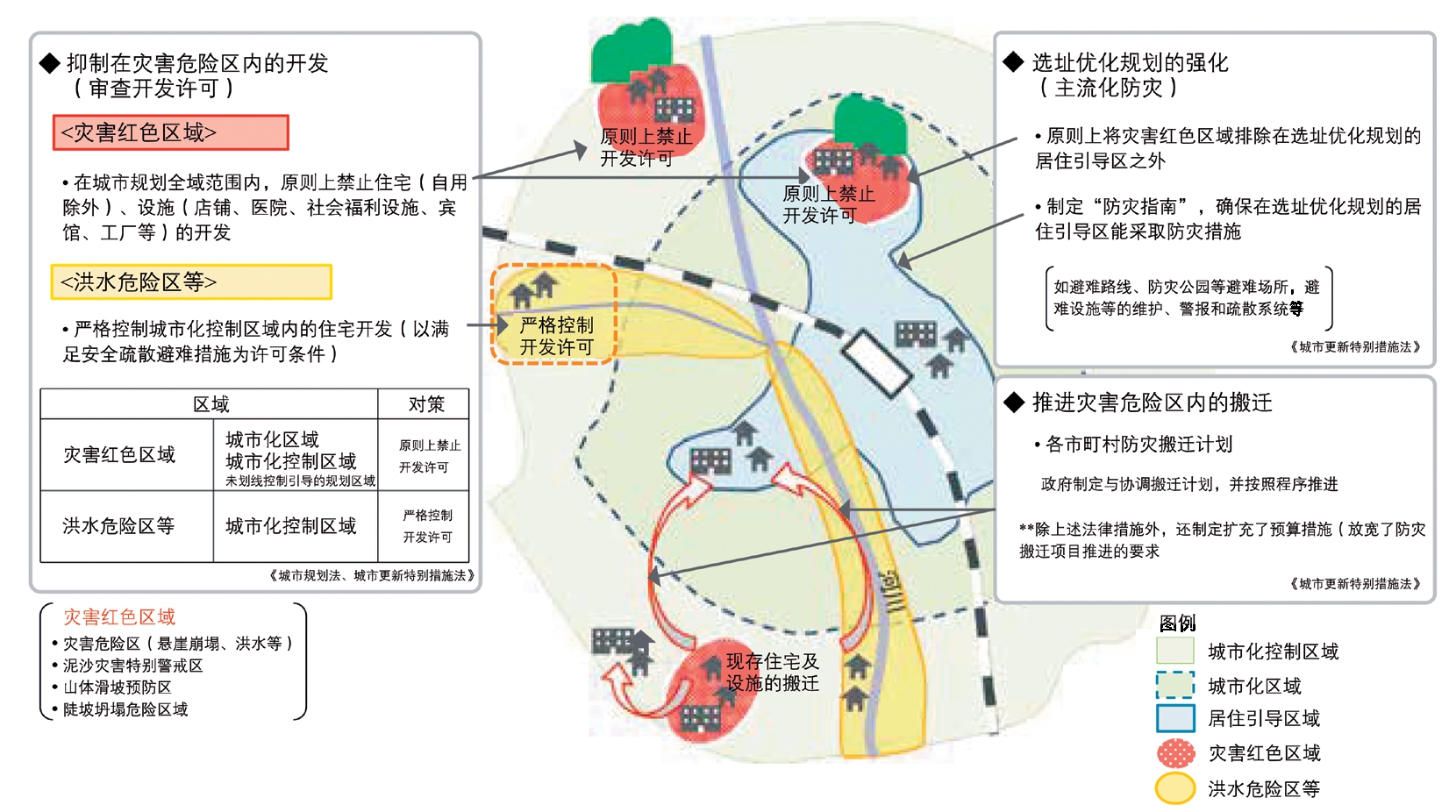

2020 年6 月,日本国土交通省修订了《城市更新特别措施法》(2002 年第22 号法),该法对土地开发进行了限制,尽可能避免人们生活在灾害红色区域、洪水高发等灾害危险区[41](图15);同年7 月,制定了《全面应对灾害的防灾减灾工程主要措施》,并于9 月修订了《城市规划运行指导方针》和《区位优化规划指导方针》,规定了选址优化方案的居住引导区内应采取的防灾措施和安全保障措施,为目前地方政府正在积极推进的防灾指南编制工作提供了指导。

图15 《城市更新特别措施法》修订案对土地利用的限制和引导

资料来源:作者根据参考文献[35]绘制

此外,根据内阁府推定,首都直下型地震会导致包括东京都在内的约800 万人难以回家[17]。当大规模灾害发生时,大城市主要车站周围商业、服务、办公等功能较为集中的地区会产生大量滞留者。为此,日本正在根据《城市更新特别措施法》制定确保居民安全的“城市更新安全保障规划”。在疫情背景下,日本内阁府、消防厅、厚生劳动省等部门于2020年6月制定了“应对新型冠状病毒感染避难场所的开设、运营等方针”,为首都圈地方公共团体的复合灾害应对工作提供依据[42]。

(2)通过人力联合与技术革新支援居民避难行为

人力联合也是首都圈应对灾害风险的重要工作思路之一。通过不断增加缔结支援协定的民间团体等方式确保避难场所和物资的提供[43],近年来,首都圈内能够提供支援的民间团体已增加了一倍以上[11]。在各项技术支持中,信息和通信基础设施的完善是首都圈防灾工作的重点技术环节[11]。针对2020 年东日本台风等灾害时出现的部分避难场所避难者过于集中的现象,日本计划通过运用信息通信技术(ICT)来推进避难场所拥挤状况的可视化。此外,日本考虑到灾害发生时的通信问题,为了在灾害发生时也能实现及时有效的信息接收和传递,首都圈正在根据总务省的要求积极改善防灾背景下博物馆、城市公园等公共场所、避难场所的Wi-Fi环境。同时,通过扩大云服务①云服务是由第三方提供商托管并通过互联网提供给用户的基础设施、平台或软件。的使用,进一步推进各地方信息系统的共建共享。

考虑到大规模水灾发生时,部分地区居民的避难行为可能会造成混乱。针对这一现象,在这类地区需要加强跨行政边界的广域避难对策。例如2019 年东日本台风时,利根川中游与四县接壤的茨城县境町通过防灾广播、手机应用程序弹窗通知推送和发邮件等方式对2 200 人进行了广域避难疏散。基于此,内阁府还于2020 年12 月发布了相关工作总结,试图将对策制度化,以期在灾害发生前将广域避难推广至各地区[44]。

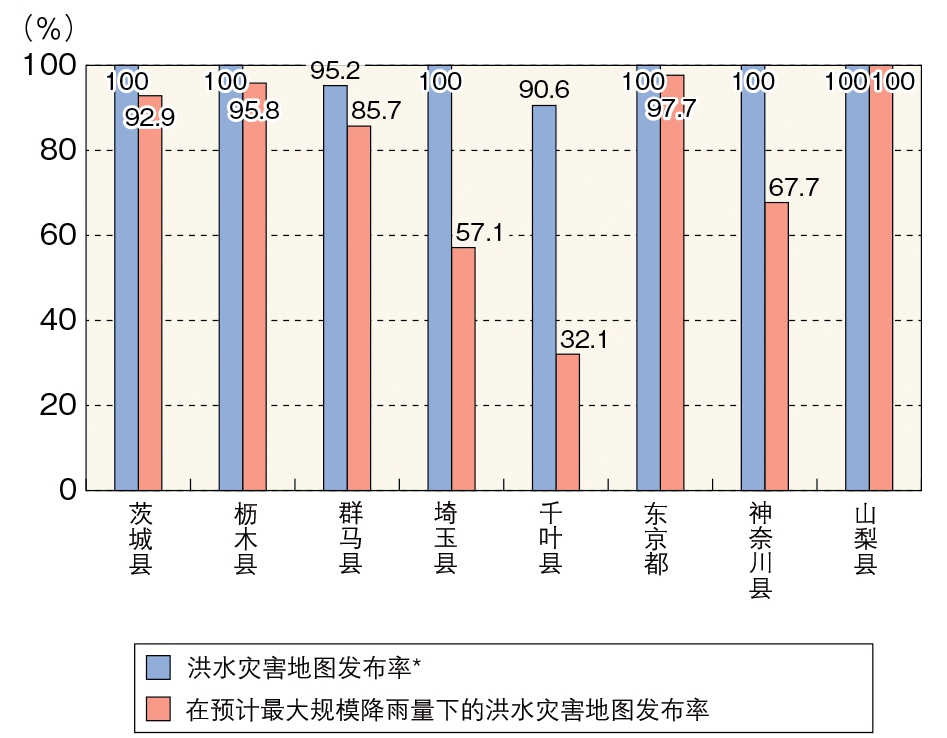

(3)反思并调整灾害风险地图的推广、使用与普及

在首都圈内,绝大多数市町村都已经根据《防洪法》(1949年第193 号法)的要求制作并发布灾害风险地图②灾害风险地图是民众了解所在地区灾害风险、根据气象信息和地方团体发布的避难信息进行早期避难的重要工具之一,其作用在应对水灾时发挥尤为明显。,应对推测的极端降水事件的措施也在逐步推进中[45](图16)。但现实生活中仍有居民反映对灾害风险地图不够了解,存在理解困难、难以参考等问题,因此在制定和发布灾害风险地图的基础上,日本还促进居民对灾害风险地图的灵活使用。例如:国土交通省基于各市町村制作和发布的洪水风险地图推广“我的时间线”防灾行动计划,帮助居民了解洪水风险并思考自身面对灾害时可采取的疏散行为,并于2020 年6 月发布了该行动计划的推广指南[46]。

图16 首都圈各地区洪水灾害地图完成度(截至2020 年7 月末)

注:*根据防洪法第14 条规定,在被指定为存在洪水淹没区域的市町村中,已发布灾害地图的市町村(包括特别区)。

4 总结与启示

当前新冠疫情仍在全球持续蔓延,各国虽采取不同程度抗疫措施并取得一定成效,但德尔塔和奥密克戎等变异毒株的出现仍使人类社会在高风险环境中运行。日本近期的首都圈整备工作通过分析新冠疫情对社会的影响、居民生活方式的转变、历史灾情和灾害风险等内容,从软件和硬件角度提出灾害风险应对策略,从而实现活力社会的构建,可以为我国灾害风险应对提供经验借鉴和参考,具体可从以下四个方面进行优化提升。

第一,优化完善应急避难场所规划建设标准,以适应新冠疫情风险应对的需要。日本首都圈已经考虑到了应急避难场所仅能够应对单一震灾的功能局限性,计划加强应急避难场所的多灾种应对能力。就我国而言,新冠疫情出现以来,多个城市紧急征用会展中心、体育馆等公共设施作为方舱医院、疫苗接种等场所,对我国的疫情防控起到了积极作用。但目前的避难场所规划标准仍然更侧重于地震、洪水等自然灾害的应对,对于新冠或其他疾病尤其是传染病等突发公共卫生事件,现有避难场所规划标准还不能完全满足应急需求。未来应当从规划体系、功能布局、标准制定等方面对应急避难场所建设进行优化提升。

第二,建立灾害风险应对的区域联动机制,实现跨区域应急避难和灾害风险应对。交通的发展增加了人员的流动,在疫情背景下,人员的流动很大程度上增加了疫情传播的风险。就自然灾害而言,重大灾害发生时会出现人员的跨区域疏散,目前我国各地区之间的应急响应能力仍有差异,应参考日本的广域避难概念提前制定相关措施和应急预案,建立软硬件相互配合的应急响应和避难行为支援,在日常生活中由政府主导增加跨区域的联防联动演练,同时加快完善公共空间网络环境以及云服务等相关通信技术的研发和应用,尤其需要重视灾害发生时地区间的通信保障,从而在公共卫生突发事件和自然灾害等构成的多灾种风险复合情境下,加强区域情报、资源共享、动态评估和调整,形成区域联动,提高城市与都市圈应对能力。

第三,及时分析灾害风险下的社会影响,实现经济发展和灾害风险应对的平衡。日本首都圈的近期发展动向明确体现了其在后疫情时代想要兼顾灾害风险和经济发展的决心。当前,我国已进入疫情常态化防控阶段,在未来相当长一段时间内,需要在防控疫情风险、降低自然灾害风险的同时,继续发展社会经济、保障人民生活,如何权衡灾害风险应对和社会发展值得重点考虑。新冠疫情等灾害风险在近两年对社会造成了广泛影响并引发了居民生活方式的深刻变革,政府相关部门和研究机构应当及时对新冠疫情的社会影响进行调查分析,从而为政府部门的科学决策和政策调整和应对提供可信依据。同时,据此为有需要的中小企业、个体经营户提供相应的经济支持,为新兴的远程办公需求提供设施和环境支持。

第四,推进形成以政府为主导、多治理主体共同参与的防灾组织架构。在灾害风险应对过程中,政府往往起主导作用,组织问题研讨并决策,但具体实践如救援力量、应急物资和场所的保障等,往往需要政府与企业等地方机构团体、公众的共同参与,多治理主体有助于从理论到现象再到实施的全流程灾害风险应对。此外,多治理主体的共同参与还有助于新技术的研发和应用,有助于分析企业和民众诉求,使防灾减灾工作更先进、更从容、更高效。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者根据参考文献[11]绘制。

[1] 张晓明,连欣.新一轮都市圈规划编制创新思考[J].中国经贸导刊(中),2021(4): 4-6.

[2] 赵儒煜,冯建超,邵昱晔.日本首都圈城市功能分类与空间组织结构[J].现代日本经济,2009(4): 25-35.

[3] 邹军,王兴海,张伟,等.日本首都圈规划构想及其启示[J].国外城市规划,2003(2): 34-36.

[4] 张良,吕斌.日本首都圈规划的主要进程及其历史经验[J].城市发展研究,2009,16(12): 5-11.

[5] 周姝天,翟国方.日本首都圈规划发展的经验及启示[C]// 活力城乡·美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(16 区域规划与城市经济).中国城市规划学会,2019: 246-253.DOI: 10.26914/c.cnkihy.2019.045922.

[6] 王郁.日本区域规划协调机制的形成和发展——以首都圈为例[J].规划师,2005(10): 112-114.

[7] 高慧智,张京祥,胡嘉佩.网络化空间组织:日本首都圈的功能疏散经验及其对北京的启示[J].国际城市规划,2015(5): 75-82.

[8] 马璇,张振广.东京广域首都圈构想及对我国大都市圈规划编制的启示[J].上海城市规划,2019(2): 41-48.

[9] 王凯,周密.日本首都圈协同发展及对京津冀都市圈发展的启示[J].现代日本经济,2015(1): 65-74.DOI:10.16123/j.cnki.issn.1000-355x.2015.01.007.

[10] 游宁龙,沈振江,马妍,等.日本首都圈整备开发和规划制度的变迁及其影响——以广域规划为例[J].城乡规划,2017(2): 15-24,59.

[11] 国土交通省.令和2年度首都圏整備に関する年次報告[R/OL].(2021-06)[2021-10-02].https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001407852.pdf.

[12] 顾林生.日本国土规划与防灾减灾的启示[J].城市与减灾,2003(1): 16-19.

[13] 厚生劳动省.国内の発生状況など[EB/OL].(2022)[2022-03-30].https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1.

[14] 厚生労働省.令和元(2019)年医療施設(動態)調査·病院報告の概況[R/OL].(2019-09)[2021-12-10].https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/19/dl/09gaikyo01.pdf.

[15] 神奈川県.臨時の仮設医療施設の設置について[EB/OL].(2020-04)[2022-03-18].https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/facilities/ms_ipark.html.

[16] 国土交通省.気候変動を踏まえた水災害対策のffり方について~ffらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換~答申[R/OL].気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会.(2020-07)[2021-12-10].https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_suigai/pdf/03_honbun.pdf.

[17] 内閣府.首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)[R/OL].防災対策推進検討会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ.(2013-12)[2021-10-02].http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_report.pdf.

[18] 内閣府.首都直下のM7クラスの地震及び相模トラフ沿いのM 8クラスの地震等の震源断層モデルと震度分布·津波高等に関する報告書図表集[R/OL].首都直下地震モデル検討会.(2013-12)[2021-12-10].http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutochokkajishinmodel/pdf/dansoumodel_02.pdf.

[19] 国土交通省.令和2年度テレワーク人口実態調査結果[R/OL].令和2年度テレワーク人口実態調査.(2021-03)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001392107.pdf.

[20] 国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室.全国の都市における生活·行動の変化—新型コロナ生活行動調査概要(第2編)[R/OL].新型コロナ生活行動調査.(2020-08)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/content/001410798.pdf.

[21] 国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室.全国の都市における生活·行動の変化 新型コロナ生活行動調査(速報版)[R/OL].新型コロナ生活行動調査.(2020-08)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001366702.pdf.

[22] 国土交通省.「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」(論点整理)概要[R/OL].新型コロナ危機を踏まえたまちづくりの方向性の検討.(2020-08)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/toshi/machi/content/001361467.pdf.

[23] リガーレNPO 法人大丸有地区エリアマネジメント協会.都心における屋外空間のニューノーマルなffり方を実験Marunouchi Street Park 2020[R/OL].(2020-10)[2021-12-10].https://ligare.jp/report/msp2020-report/.

[24] 三菱地所株式会社.ポスト·コロナ時代のまちづくりを加速[R/OL].(2020-07)[2021-12-10].https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200716_post-corona.pdf.

[25] 森記念財団都市戦略研究所.世界の都市総合ランキング2020 概要版[R/OL].(2020-12)[2021-12-10].https://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2020_summary.pdf.

[26] 株式会社point0.アニュアルレポート2020-2021[R/OL].(2021-09-28)[2021-12-10].https://www.point0.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/point0_AnnualReport2021_WEB.pdf.pdf.

[27] 株式会社クロス·マーケティング.ワーケーションに関する調査(令和2年8月)[R/OL].(2020-09)[2021-12-10].https://www.cross-m.co.jp/report/workstyle/20200904workation/#.

[28] 内閣府.新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識·行動の変化に関する調査[R/OL].(2020-06)[2021-12-08].https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/COVID/pdf/shiryo2.pdf.

[29] 国土交通省.東京一極集中の是正方策について[R/OL].国土の長期展望専門委員会第10 回.(2020-11)[2021-12-10].https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001374933.pdf.

[30] 総務省統計局.住民基本台帳移動人口報告(月報)[DB/OL].(2021)[2021-12-10].https://www.stat.go.jp/data/idou/index.html.

[31] UR都市機構の情報誌.渋谷駅東口雨水貯留施設が完成しました[R/OL].(2020-10)[2021-12-10].https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress63/lrmhph000001k5s8-att/URPRESS63.pdf.

[32] 国土交通省.災害に強い首都「東京」形成ビジョン[R/OL].災害に強い首都「東京」の形成に向けた連絡会議.(2020-12)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/renrakukaigi/pdf/vision1.pdf.

[33] 葛飾区.浸水対応型市街地構想[R/OL].(2019-06)[2021-12-10].https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/950/2.pdf.

[34] 厚生労働省.被災した家屋での感染症対策[EB/OL].(2022)[2022-04-10].https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html.

[35] 総務省消防庁.防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果[R/OL].(2020-07)[2021-12-08].https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/hpkeisai.pdf.

[36] 総務省消防庁.地方公共団体における業務継続性確保のための非常用電源に関する調査結果[R/OL].(2021-02)[2021-12-08].https://www.soumu.go.jp/main_content/000735641.pdf.

[37] 内閣府.首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画の概要[R/OL].(2016-03)[2021-12-08].http://nenkinsha-u.org/04-youkyuundou/pdf/naikakufu_syutocyokka_jisin_taiou1605.pdf.

[38] 国土交通省.インフラ長寿命化基本計画[R/OL].インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議.(2013-11)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/common/001040309.pdf.

[39] 厚生労働省.避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料(第2版)について[EB/OL].(2020-06-10)[2022-04-10].https://www.bousai.go.jp/pdf/0610_corona.pdf.

[40] 厚生労働省.避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A(第2版)について[EB/OL].(2020-07-06)[2022-04-10].https://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA2.pdf.

[41] 国土交通省.総力戦で挑む防災·減災プロジェクト(第一弹)[R/OL].(2020-09)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/img/browse_relation.pdf.

[42] 内閣府,消防庁,厚生労働省.新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設·運営訓練ガイドライン第一版[R/OL].(2020-06)[2021-12-08].http://www.bousai.go.jp/pdf/0608_guideline.pdf.

[43] 総務省消防庁.地方防災行政の現況[EB/OL].[2021-12-08].https://www.fdma.go.jp/publication/bousai/.

[44] 内閣府.令和元年台風第19 号等を踏まえた避難情報及び広域避難等のffり方について(最終とりまとめ)[R/OL].(2020-12)[2021-12-08].http://www.bousai.go.jp/fusuigai/subtyphoonworking/pdf/dai19gou/hinan_honbun.pdf.

[45] 国土交通省.想定最大規模降雨に対応したハザードマップ作成状況(都道府県別)[R/OL].(2021-07)[2021-12-10].https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/tisiki/syozaiti/pdf/saidaikibo-hm_r0307.pdf.

[46] 国土交通省.マイ·タイムラインかんたん検討ガイド[R/OL].(2020-05)[2021-12-08].https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/timeline/pdf/mytimeline01.pdf.