引言

“十四五”规划纲要进一步强调了“系统性”原则。国土空间规划的核心是对未来的综合性统筹[1],体制重构后其本应成为系统性原则的龙头抓手,但实践中往往有大量策略仅停留在文本中,很少真正得到落实,陷入了看似正确实则“无效包罗一切”①“如果规划什么都是,它可能什么都不是”(If planning is everything,maybe it’s nothing)[2]。即规划若作为对未来的控制(future control),逻辑上无法逃脱包罗一切的窘境,实施成效却并不是这样。这里的everything 表达为“包罗一切”,nothing 体现为“无效性”。的困境[2]。相较于“多规合一”前,如今国土空间规划需要顾及更多内容。都市圈规划作为区域性国土空间规划,空间尺度广、主体多元,动态博弈性、矛盾性和不确定性更突出,一定程度上也更容易陷入以上困境。发展壮大城市群和都市圈②本文旨在强调都市圈的多主体特征和都市圈规划的指导作用,不涉及区域具体的空间结构,因此不对“都市圈”和“城市群”概念作具体区分。是“十四五”时期的重点工作内容,而编制规划是为了实施[3]。在这个背景下我们需要思考,都市圈规划怎样才能既统筹考虑到全面要素,又切实行之有效?

自由是对必然的正确认识[4],事物的内在逻辑是比任何外力更为强大的“体制”(institutionalization)③这里的“体制”一般理解为某种制度或制度化过程,实质是事物所构成的一种无法摆脱的规律或逻辑[5]。[5]。就国土空间规划而言,只有真正理解了国土空间规划作为“事物”的内在系统性本质,并在实践中顺应、改善它,其统筹作用才能得到体现。当前的实践和研究多直面具体问题,对规划和编制逻辑本身的思考稍显不足。整体主义认为,系统性命题的困惑根源在于原子主义中局部、线性的思维[5],而整体、同时性的思维才是实现有效统筹的思考方式,是实践发展的自然倾向。美国旧金山湾区的都市圈规划历经半个世纪的三轮演变,有效应对了系统性统筹过程中所遇的挑战,其背后隐含着从原子主义向整体主义的逻辑转型。由此,本文从整体主义的视角出发,解析旧金山湾区规划的逻辑演进,并通过分析《湾区规划2040:区域可持续发展策略》(Plan Bay Area 2040:Strategy for a Sustainable Region,下称《湾区规划2040》)完成阐释和检验,以期在思维层面为我国都市圈规划编制予以启发。

1 整体主义视角下对都市圈规划的认识

都市圈是由一个或多个中心城市与其有紧密经济、社会联系的邻接城镇组成的区域系统,没有统一的行政管理和责任的固定体系[6],因此其规划具有特殊的实施难度。我国《都市圈国土空间规划编制规程(征求意见稿)》(下称《编制规程》)及其说明中写道,“都市圈规划要关注系统要素协同,发挥统筹协调作用”以及“在规划的组织、编制和成果形式上鼓励创新,提升规划的实用性”,反映出都市圈规划系统性统筹的任务和灵活性实践的要求。

1.1 对系统性统筹的理解——整体性

通常所说的“系统”或“系统性”,指事物由相互支撑又互为制约的丰富、复杂的要素组成。只有要素间实现彼此增益的良好关系,才能得到理想的事物,也正是我们通常理解的有机、协同的系统。整体主义将这种要素及其关联关系所构成的总和状态称为“整体性”。当整体性形成时,所有局部要素都在同时发挥作用,一些看似没有直接产生作用的要素其实也在背后对整体性提供支撑,如城市中心周边的腹地、经济增长背后的生态环境和社会文化等。当外界对要素施加干预时,不只是被干预的局部发生改变,因为要素关联关系也会对整体性产生影响。局部通过与整体的关联体现价值,而有机协同的整体中必定存在较多彼此增益的局部关系。局部与整体之间由此构成了一种相互确认和依存的逻辑,即整体主义中的同时性逻辑,它区别于原子主义中先有局部再有整体的线性逻辑。

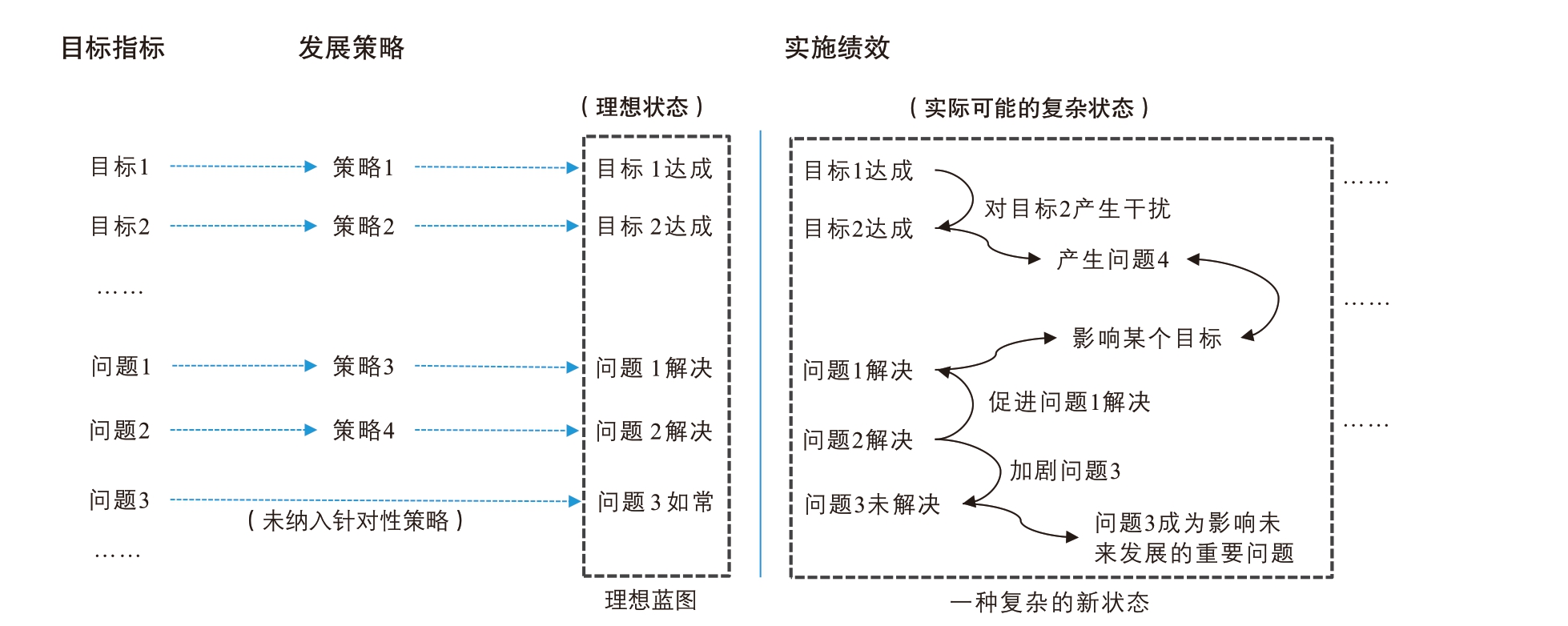

在原子主义的思维中,局部被当成固定不变的要素,整体则为局部要素的叠加,这使得局部具有某种先入为主的绝对化属性。在规划中,原子主义思维体现为线性叠加的思路,即对区域各个要素独立分析得到相应策略,再将其合成一张“包罗一切”的理想蓝图。叠加形成的蓝图失去了重点,内在更是隐含着局部的变化和冲突。若没有认识上的转变,仅仅为了解决局部问题,必然得不到理想的统筹效果。

1.2 合理的都市圈规划——整体性最优的局部干预

“统筹”需要“兼顾”,因此跳出“无效包罗一切”困境的重点不在于批判“包罗一切”,而在于思考如何在兼顾一切的同时做到有效,即系统性统筹其实是对整体性的优化。都市圈规划作为系统性统筹行动,任务应当是精准地找到一组局部干预,既清晰可行,又能通过影响局部关联关系实现都市圈整体性最优。

规划事物需顺应事物本身的逻辑。由于要素及其关系是同时变化的,规划编制的分析过程也应是动态的,并始终以整体性为指向。因此同时性逻辑应贯穿规划编制的始终,方案要回归最基本的思维方法——猜想与检验,即通过灵活猜想构建不同干预下的情境,并基于各干预对都市圈产生的整体效应进行比选,以此得到整体性最优的策略方案。一方面,通过猜想能发掘都市圈的可能性,得以根据都市圈的实际情况非常灵活地得到创新适配的目标和策略,摆脱先入为主的思维局限和既有路径依赖;另一方面,总和效应的检验回应了局部要素同时变化的关系,可以明晰地识别出局部干预间隐含的内部冲突,确保目标和策略的一致性。

2 旧金山湾区规划的演进及前期逻辑困境

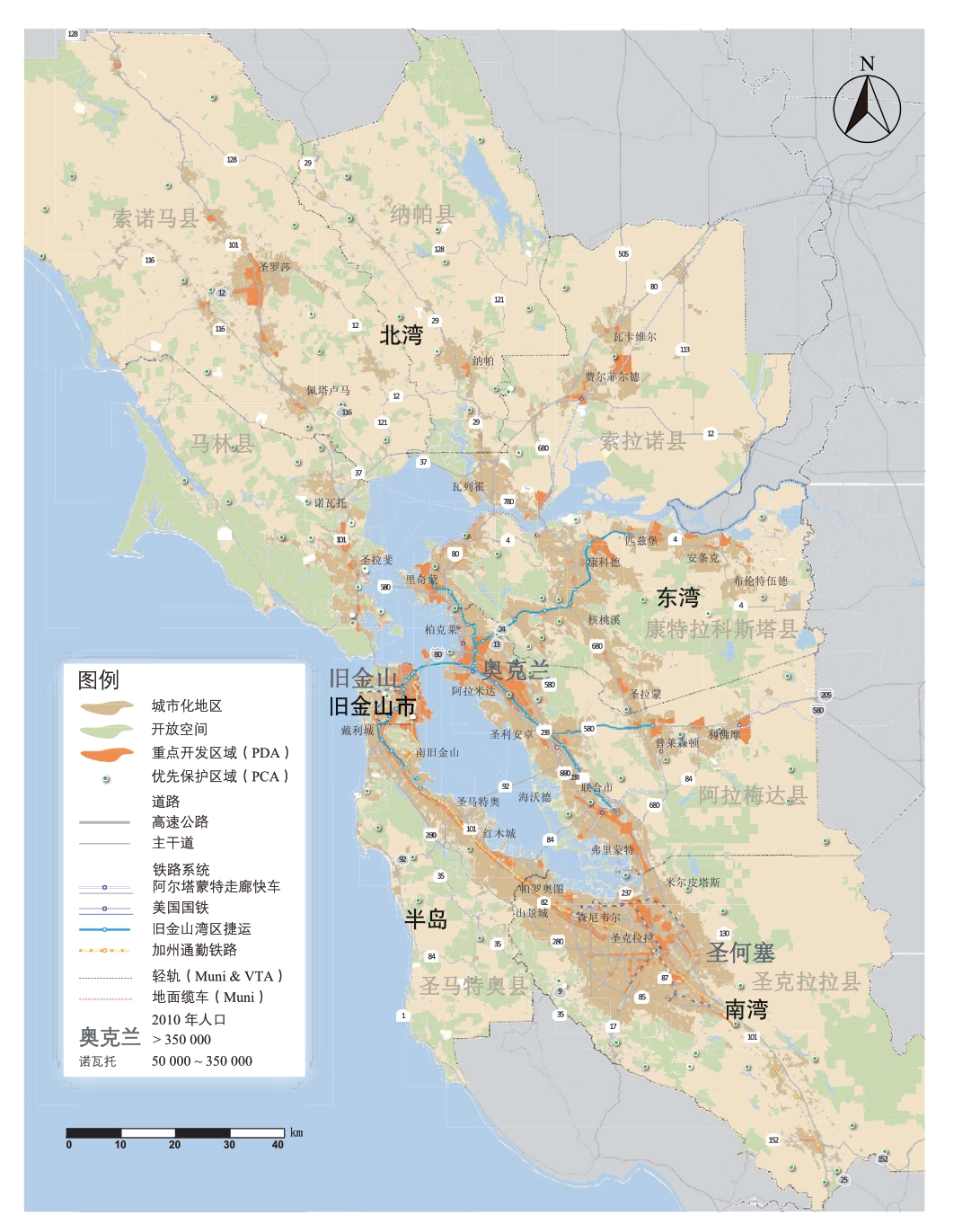

旧金山湾区位于加利福尼亚州北部,面积1.8 万km2,分为东湾、北湾、南湾、半岛和旧金山市五个分区,覆盖以旧金山、奥克兰和圣何塞为核心城市的九个县域(图1)。作为全球第二十一大经济体,旧金山湾区创造了充沛的就业机会,也因此造成了该湾区人口和空间的快速扩张,引发了一系列大城市病的公共问题。当前,这些问题已无法像以前一样诉诸增量建设解决,只能深入细致、复杂的系统性统筹中寻求突破。但该湾区是典型的移民区域,多元的社会虽然促发了活跃的创新气氛,也带来了自由的政治氛围,使得政府政策落实面临较大的行政壁垒,规划统筹实施艰难。这倒逼了旧金山湾区规划从“包罗一切”的理想蓝图向真正寻求区域层面的有效干预转型。加州空间规划的管理体系分为“州级—区域—地方”三层,州和地方可以授权或编制包括分区规划(zoning)在内的具有法律效力的文件,区域层面的规划不具有法律效力和监管作用[7]。我国区域级规划也同样多为非法定规划,旧金山湾区规划在区域尺度、主体关系和实施角色上均与我国都市圈层级的规划相近。

图1 旧金山湾区交通与土地利用图

资料来源:作者根据参考文献[8]绘制

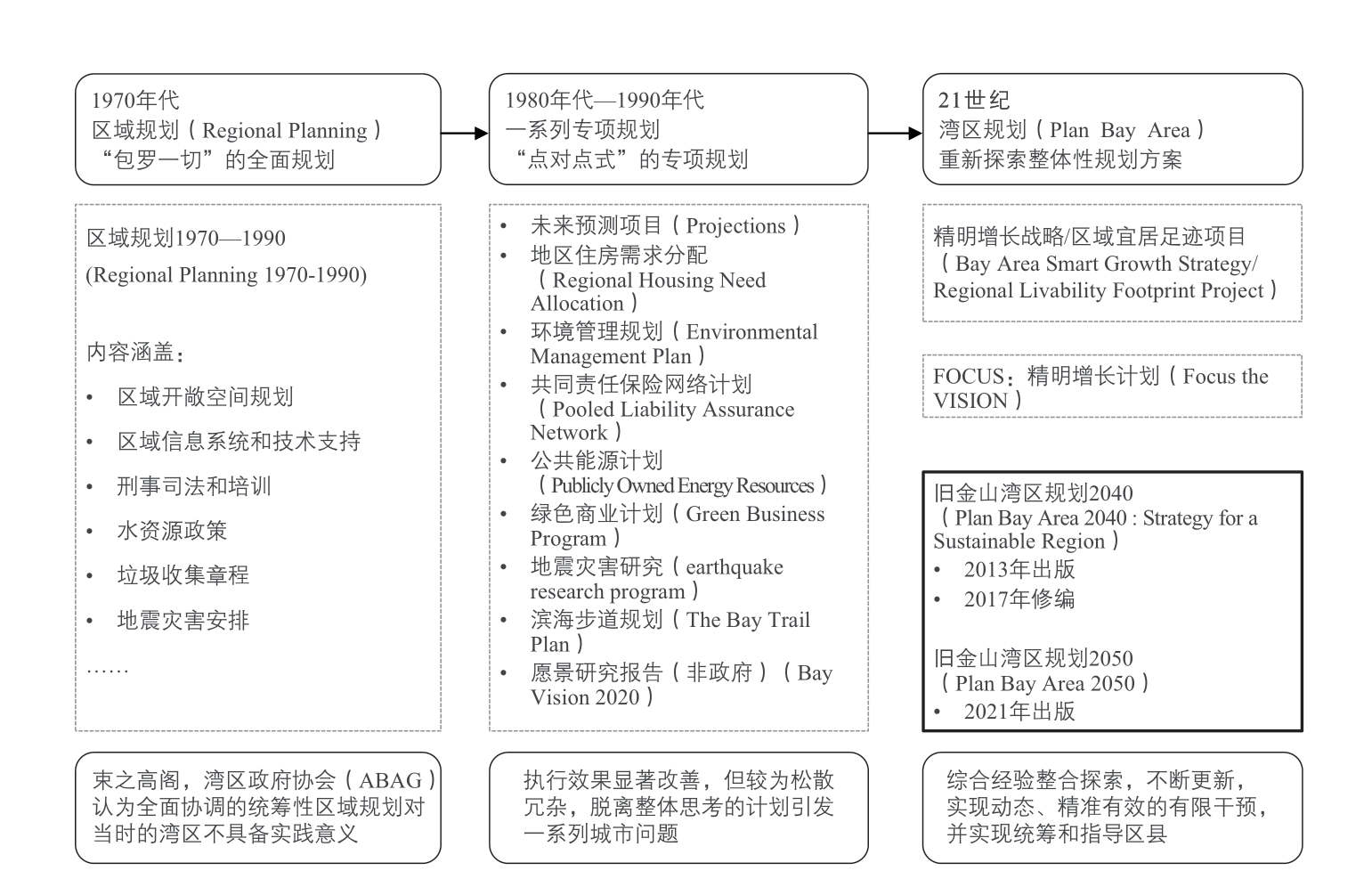

2.1 旧金山湾区规划演进概况

旧金山湾区的都市圈规划起源背景是二战后的空间无序扩张问题。单边行政在应对郊区化引发的负外部性问题上力不从心,以斯坦伯里(V.B.Stanbery)为代表的学者和政治家们认为湾区需要一个由常设机构编制的全面的区域规划[9]。1970 年,《区域规划》(Regional Plan)在湾区政府协会(The Association of Bay Area Governments)①二战结束后,为解决环境恶化对经济建设的影响,1945 年由商业赞助成立了第一个公共政策倡议性质的区域组织湾区委员会(The Bay Area Council),后演化为半官方性质的湾区政府协会。的主持下应运而生。旧金山湾区规划的探索经历了全面规划、专项规划和整体规划三个阶段(图2)。前两个阶段尽管各有突破,但成效始终不尽人意。进入21 世纪后,旧金山湾区重新探索都市圈的整体性方案,在此背景下,《湾区规划2040》成为该湾区第一部具有实施意义的区域规划[10]。

图2 旧金山湾区规划实践探索的三个阶段

资料来源:作者根据参考文献[11-16]整理绘制

2.2 “包罗一切”全面规划的无效陷阱

斯坦伯里(Stanbery)认为旧金山湾区所需要的规划,其制定与实施应包括四个步骤:现状分析;基于现状和目标制定一系列相互协调的区域规划;与地方规划协调对接;吸收各规划内容并有效执行[9]。第一版湾区规划正是向这个方向努力,形成了包含一系列细致专题在内的全面规划,并获得了国家优秀规划奖(AIP Award of Merit)和政界学界的称赞[12]。尽管规划顺利通过了听证会,但由于缺乏实施层面的行动力,该规划在1976 年被停止推进并束之高阁[13]。

这一阶段的规划虽然有意识地照顾到全面要素,但认识上局限于规划师的单一视角,线性地从现状问题或目标出发制定策略,是对无数个“问题/目标→策略”进行机械叠加形成的规划方案(图3),规划统筹的成本归根到底来自各局部让渡出来的资源。这种线性过程其实是把复杂的局部关联关系问题简单化和绝对化了,策略生成中真正重要的整体机制却被放入“黑箱”,既缺乏行动上的说服力,又没有使各局部达成共识,形成了与复杂现实脱节的精英式理想蓝图。编制机构当时隐约意识到以上问题,但为确保方案通过,仅将部分方案拆分进行宣传,直到听证会才公开完整草案,并通过相关人员暗中支持来降低听证会直接曝光的风险[12]。然而最终实施还是没能绕过“无效包罗一切”的陷阱。

图3 线性逻辑的都市圈规划思路

2.3 “点对点式”专项规划的偏移困境

在第二阶段,旧金山湾区政府协会意识到有限资源无法推动一个面面俱到的方案落实,将第一阶段的失败归咎于机构财力不足和实施主体缺乏,试图通过与其他责任机构合作的方式逐一攻破实施困境。但由于实施的资源和权限在责任机构手中,湾区政府协会仅作为协调机构,并没有实质的话语权,因此尽管此阶段大部分规划都顺利实施,但都始终从局部出发,聚焦解决责任机构自身职能范围内的问题,致使包括住房、社区公平等在内的核心公共问题始终未得解决。湾区由此陷入规划实施与整体目标偏移的困境,并未实现有效的系统性统筹。

总的来说,此阶段的都市圈规划仍停留在“点对点”机械叠加的逻辑。人们忙于改变城市中的某个局部,却忽视了城市其他要素的整体性。尽管这些局部的改变带来了局部增益,但可能导致其与区域整体目标的偏移(图4)。加之各机构疲于应付各自的危机,整体性的根本问题始终得不到解决。

图4 作用于局部的干预影响状态解析

3 《湾区规划2040》:同时性逻辑、内容和方法

都市圈规划任务的复杂性使得小范畴修正未能从根源上解决问题。进入21 世纪,旧金山湾区政府协会开始重新探索整合方案的可能性,2002 年和2006 年相继编制了精明增长战略/区域宜居足迹项目(Bay Area Smart Growth Strategy/Regional Livability Footprint Project)和精明增长计划(Focus the Vision)[13-14]。2013 年为回应《加州375 法——将区域计划与国家温室气体减排目标联系起来》(California Senate Bill 375: Linking Regional Plans to State Greenhouse Gas Reduction Goals)①该法案要求全美18 个城市群(包括旧金山湾区)进行气候减排,是旧金山湾区规划编制的重要背景,也是3.2 小节“规划内容:整体性目标和局部干预”解析的目标指标体系中“2 个上位法案的强制性目标”的来源。的新要求,湾区政府协会和大都会交通委员会(Metropolitan Transportation Commission)在精明增长计划的基础上编制了《湾区规划2040》,成为国家授权的综合规划,实现了良好的统筹效果。规划制定了四年一更新的动态机制[15],于2017 年进行第一轮修编,2021 年开始《湾区规划2050》的编制准备。由于修编版规划侧重细节修正且延续了初版思路,从案例完整性出发,本章以初版《湾区规划2040》为例解析其中隐含的整体主义逻辑。

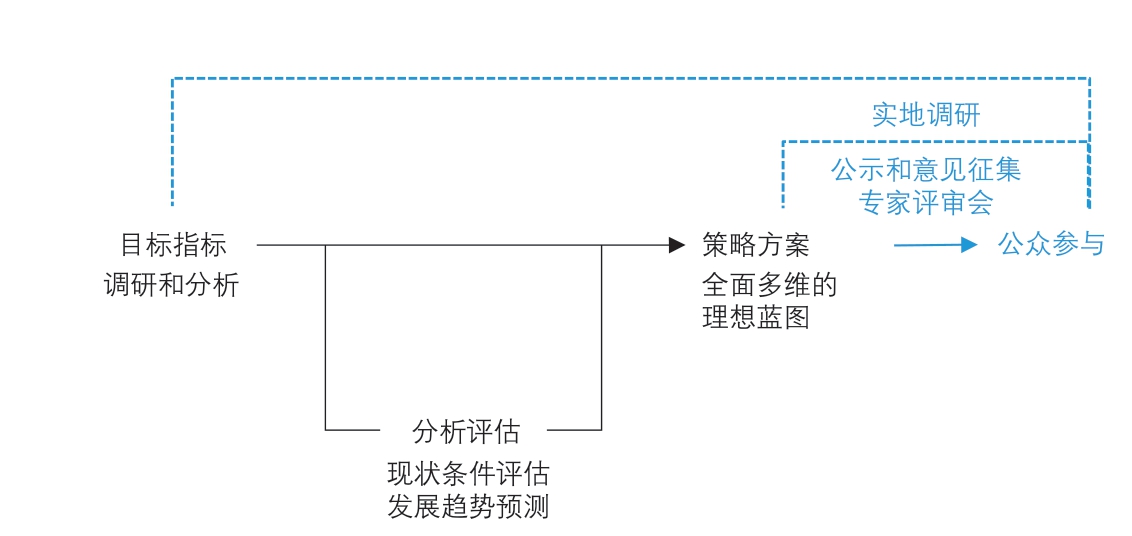

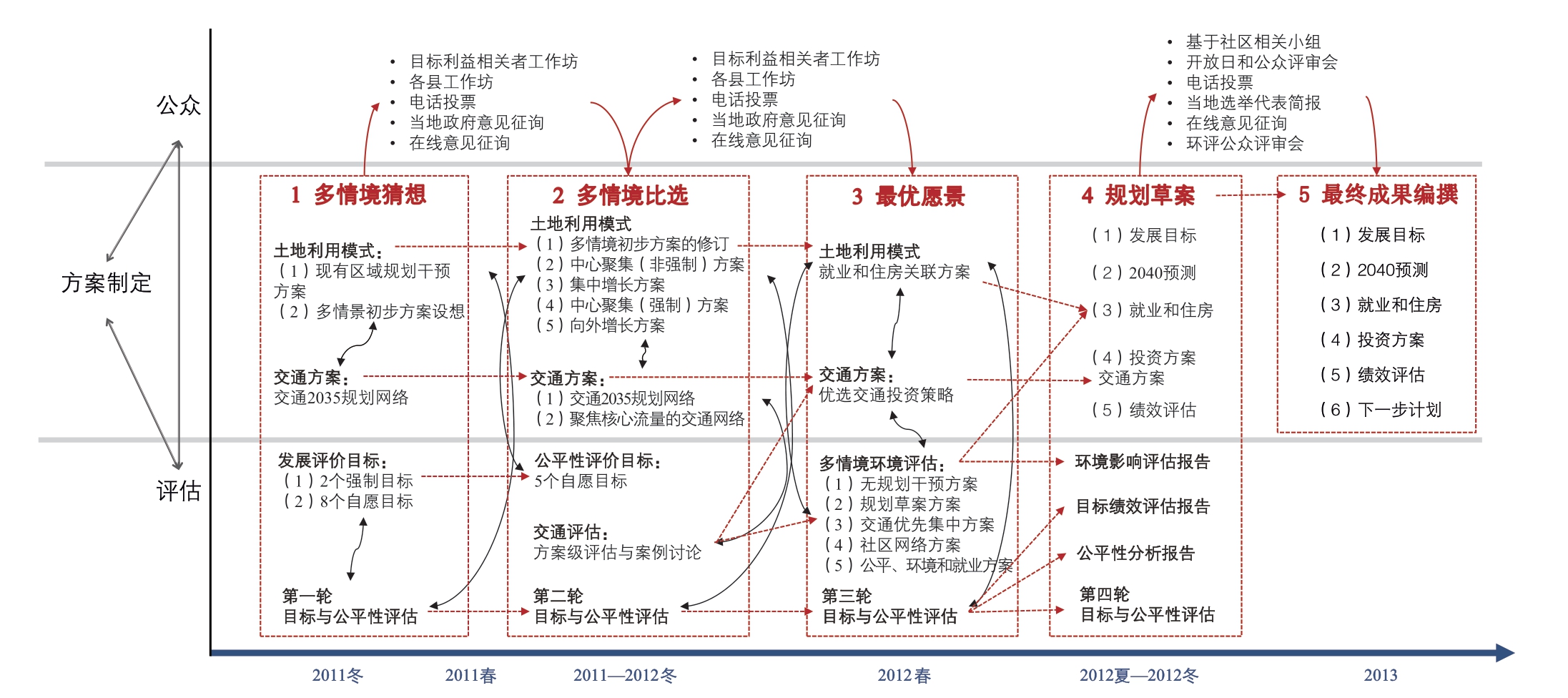

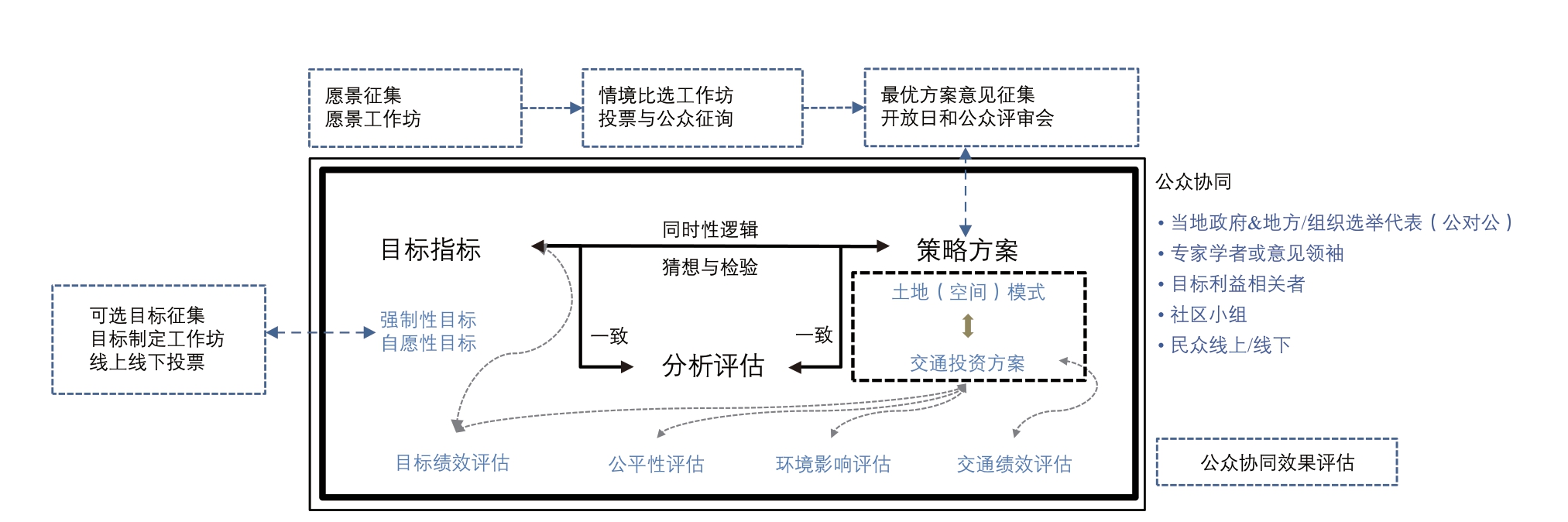

3.1 编制路径的同时性

《湾区规划2040》构建了公众协同、方案制定和分析评估三者保持一致的编制路径(图5)。规划团队最初基于传统思路对成果进行初步猜想,而后规划编制经历了多情境猜想、多情境比选、最优愿景、规划草案和最终成果编撰五个阶段,每一阶段都覆盖了对方案的整体评估,以保障策略方案与目标指标的一致性。公众协同借助多种方式贯穿规划编制始终,形成不断“螺旋上升”接近最优的过程。规划思路是通过不断的猜想和检验来比选整体最优的行动方案,体现了目标指标与策略方案之间的同时性逻辑(图6)。

图5 《湾区规划2040》规划编制时间轴

注:聚焦核心流量的交通网络(Core Capacity Transit Network)意指聚焦核心交通网络,增加其频率或容量,减少道路扩张类的投资。

资料来源:作者根据参考文献[16]整理绘制

图6 体现同时性逻辑的《湾区规划2040》的规划思路

3.2 规划内容:整体性目标和局部干预

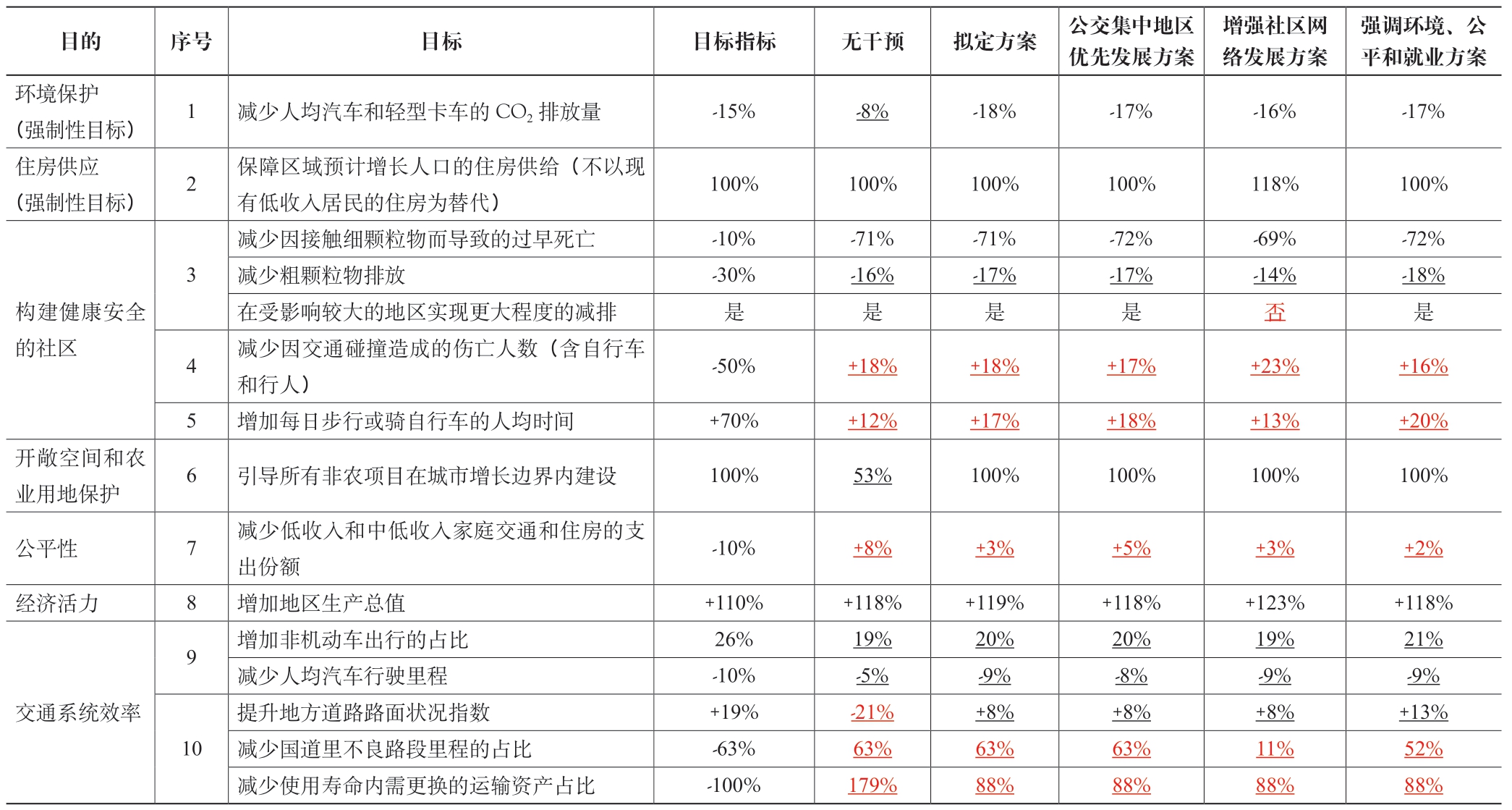

规划目标应体现都市圈的整体性,而指标需有限可行。《湾区规划2040》的目标指标来源于公众协同的、穷尽可能的猜想。早在2010 年准备工作之初,编制单位就向公众征集了湾区发展可能的目标,通过整理和审查筛选出100 个备选目标指标并形成了清单。备选目标指标清单的评估标准为:(1)尽可能体现要素关联关系,需涉及经济、环境和公平中两个及以上命题;(2)能够通过区域机构和地方合作的政策改变;(3)简单直接,易于被公众理解;(4)可通过建模工具量化和预测;(5)指标值需有足够的政策依据或技术基础[16]。历经6 个月的公众讨论,优先目标清单形成,2011 年1 月讨论修改并正式通过。最终目标指标体系由8 个自愿性目标和2 个上位法案的强制性目标构成,涵盖土地、环境、经济、社会等各方面要素,成为方案比选和未来实施评估的核心标准。

只有全面评估干预行动可能带来的其他影响和机会成本下的整合效益,才能理解该规划方案给本地带来的发展效益。旧金山湾区规划方案核心围绕对土地发展和交通建设的控制,基于目标指标构成的综合评估体系进行总和效应的比选。评估过程一方面用于比选和检验最优方案;另一方面可以在过程中发掘和总结各种局部干预对其他要素的关联影响,有助于进一步完善规划策略和对未来行动计划提供指导。

从草案前最后一轮评估结果可以看出,总存在一部分所有方案都难以实现的目标(表1)。对旧金山湾区而言,一是土地开发和交通系统已经非常成熟,规划只能引导未来增长的集中,难以解决已建成地区的减排和安全问题;二是只要人口增加,交通事故和住房支出的指标就难以降低;三是公路等区域基建在规划期内将超过使用寿命,届时需要大量运维资金,但区域机构自身资金远远不足。规划诚实并负责任地面对这一类特殊议题,在方案最后提出了倡议性行动方案,包括号召各组织机构共同解决部分地区受海平面上升危胁、经济适用房供给不足、中低收入者的日常通勤安全问题等,寻求州政府对区域交通设施的资金支持和其他措施,以补充都市圈规划本身作为更大范畴的治理局部的角色作用。

表1 方案比选示例:《湾区规划2040》第三轮目标评估结果

注:下划线为未达成目标指标的内容,标红下划线为与目标指标背道而驰的内容。

资料来源:作者根据参考文献[16]整理绘制

3.3 规划方法:对多情境和项目的猜想与检验

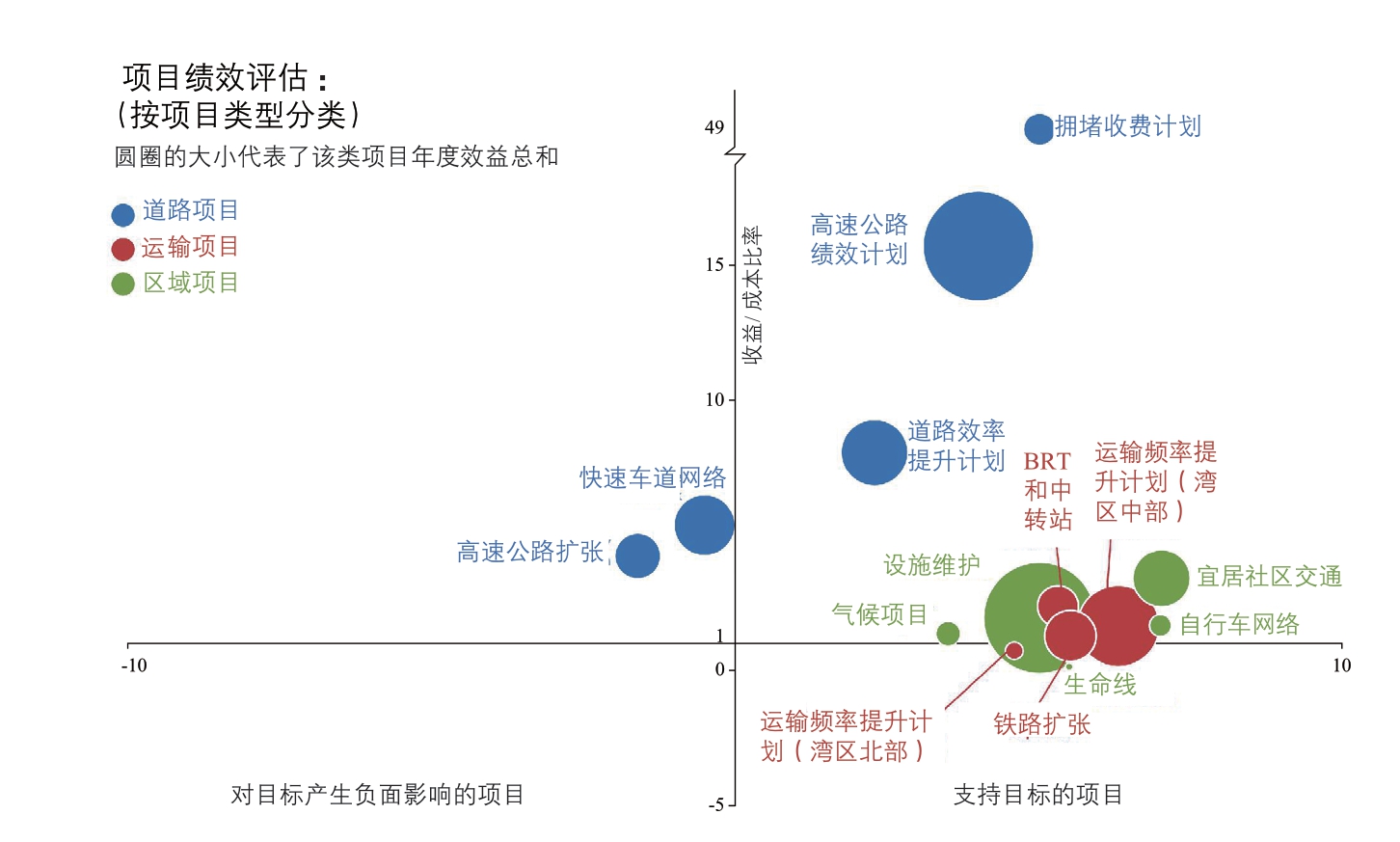

旧金山湾区规划策略方案的灵活猜想与检验具体分为情境分析(scenario-level analysis)和项目分析(project-level analysis)两个层级,确保了建设项目、最优情境与目标指标间的一致性。

规划草案的制定经历了三轮多情境方案猜想与评估检验,方案由土地利用模式、交通方案和配套策略构成。2011年初,编制专家组提出了两种潜在的土地利用模式,第一种是“依照现有规划”(Current Regional Plans),第二种是“初始愿景方案”(Initial Vision Round 1),后者是根据各地方相关机构的政策、规划和投资制定的假想发展模式。将两种土地模式与现有交通计划匹配并进行第一轮评估,得到的成果作为与地方政府、机构和公众讨论的起点。2011 年末,规划团队依照讨论结果制定了第二套方案,包含五种土地利用模式和两个拟议的交通计划,并进行第二轮评估,吸纳各辖区政府和公众的意见。2012—2013 年,规划团队整合构建了优选方案,并结合环境影响报告(Environmental Impact Report)中备选的五种情境进行第三轮评估[17]。2013 年7 月,以最优情境为基础编制了规划草案。

为实现有限资源在建设项目和时序上的最优分配,湾区规划以交通投资项目为抓手进行了总和效益比选(图7)。比选评估包含两项内容:(1)根据每个项目对湾区规划整体目标的支持程度进行定性打分(+10~-10);(2)通过“收益—成本比率”(cost-benefit ratio)评估项目的实际效益。依照规划协议,纳入规划的项目必须有助于整体目标的实现,绩效良好的项目将被优先纳入规划计划并获得区域融资支持,绩效不佳的项目则需调整后重新提交。所有需要区域层级支持的交通项目都需要通过统一比选[17]。

图7 《湾区规划2040》中项目层级的效益比选结果

资料来源:作者根据参考文献[16]绘制

此外,规划的未来预测强调对规划政策影响(policybased)的可能情境进行考量,而非基于现有发展趋势(trendbased)[14],因为后者本质上是无干预情境下的预测。《湾区规划2040》的预测主要是两条逻辑线的统筹。一是以美国劳工统计局对全国就业岗位增长分配的预测为起点,通过就业预测潜在的人口和家庭数增长;二是依照方案的土地模式预测湾区未来提供的住房数量,推算出可容纳人口和家庭数。最后结合老龄化、婴儿潮和人口移居等因素对以上两条逻辑线进行拟合。预测过程表明,若依照规划方案的政策控制,可容纳人口数一定程度上限制了无干预情境下的人口增长[18],这也侧面检验了预测结果与规划方案之间的一致性。

4 对我国都市圈规划的启示

城市群、都市圈已成为参与国际竞争的基本地域空间单元,都市圈国土空间规划作为落实国家发展战略、促进城市群高质量发展的战略部署[19],核心任务是对推动都市圈有机协同发展作出系统性解答。但目前很多规划仍然聚焦在划定范围内空间、产业、交通、生态等全要素分析叠加的传统思路,总体上处于“摸着石头过河”的状态。回溯我国都市圈规划的发展历程,虽然具体制定背景各不相同,但某些特征与旧金山湾区规划不无相似。最早具有跨行政区统筹性质的规划是“一五”时期为落实生产力布局、以工业化为单一导向的区域规划,这一批规划虽然在制度保障下得以实施,但很快就显示出规划蓝图与当时国内资源配套能力不匹配的问题,规划被迫长期停滞。而最早以都市圈为概念的《南京都市圈规划(2002—2020)》由江苏省住建厅单方组织编制,过度强调统筹要素的全面和空间形态的构建,既缺乏各城市主体与公众的参与,也没有明确具体的实施工作机制,表现出“无效包罗一切”的特征,光鲜的蓝图下没有多少经得起实践检验的实质[20]。随后针对都市圈内各自为政引发的经济、国土、生态等各方面问题,不同部门纷纷开展各自“点对点”的规划编制工作,产生了规划冗杂和相互打架的问题,执行效果不佳,反映出“包罗一切”的内在冲突性。

国土空间规划改革精简了制度框架,使规划更具系统性,规划内容本身也应当如此。都市圈规划应当摒弃局部认识、线性逻辑的习惯,灵活创新地找到最适合该都市圈的最优情境和局部干预,以有效用于实践。应该说,这才是《编制规程》中对具体内容和指标仅作“建议”而“不强求模式化的统一,鼓励创新,探索合适的成果形式”的实质要求。结合旧金山湾区规划的经验,笔者从以下三方面总结该规划带来的启发。

(1)认识层面,应从整体而不是局部出发。一方面,系统性统筹是为了整体性优化,因此不可受限于解决某一局部问题,所谓的主导性思潮或政策也仅仅反映了该特定时空下较为突出的问题而已。规划应将整体性贯穿始终,构建反映整体效应的目标指标体系,并基于总和效应来理解和比选干预策略,而不是“头痛医头,脚痛医脚”。另一方面,对都市圈本身的分析需建立在多元视角输入的基础上,而不是局限于规划师的主观认识或单方面的战略诉求。这既是对都市圈的全面认知和内部因素相互接洽的保障,又是对策略和情境猜想穷尽可能的重要来源。

(2)内容层面,要找到能提升整体效应的关键行动,转变构建“包罗一切”的理想蓝图的思维。现有的困境是历史积累下来的框架和内容过多,在真正面向治理实施时却束手无策。其实通过一些关键的行动就可以实现规划目标。《湾区规划2040》对要素进行了全面分析,但最终需要落实的也仅是交通计划和用地、低碳出行的政策激励等有限策略。在我国南京都市圈统筹实践中,真正有效实施的主要是13 个跨界地区的规划协调、公服设施和道路交通的对接等几个关键干预。换言之,规划的系统性统筹不只是绘制理想蓝图,也不是对每个方面都提出策略,而是基于整体效应提出当前最关键的干预行动,并适当包容规划的局限性和发展的不确定性。

(3)方法层面,要通过猜想穷尽可能性,并对多情境进行比选和检验。规划师进行策略研究的过程看似“黑箱”,其实同时性逻辑在潜意识里自然存在,因此已有规划总是能包含一些正确的策略。但由于缺乏理论自觉,在“罐头思维”①“罐头思维”指当我们在面对复杂的事件时,出于思维的懒惰性,更易于接受简明的论断[21]。倾向下,很容易滑向简单线性的思维方式,堆叠出“无效包罗一切”的成果[21]。既有范式越成熟,规划编制越容易依赖先入为主的思维习惯。趁体制改革之机,都市圈规划编制的思维要“跳出来”,通过灵活猜想突破既有路径的“套牢”,并借助“策略→问题/目标”的反向检验来评估不同策略组合对整体的影响,从而比选出令人信服的相对最优方案。

5 结语

系统性统筹的目标是实现整体性的优化,合理的都市圈规划应当是整体性最优的局部干预。规划干预要顺应事物本身的规律,而都市圈局部要素关联变化的规律也推着规划实践向这个方向转型。旧金山湾区规划并没有借鉴整体主义理论,但在70 年演进中逐步摒弃了从局部出发线性逻辑的理想化思路,构建起整体性和同时性的规划逻辑。我国的规划从最早以经济为中心、面面俱到的“计划”思路,转变为重视经济、生态、社会全要素的系统性统筹和弹性、刚性并举,强调规划的“有所为而有所不为”,其实一定程度也隐含了这一逻辑转型。本文通过旧金山湾区规划编制逻辑的详细解析,一方面作为整体主义方法论应用于都市圈规划实践的一次检验和阐释,另一方面也“借他山之石”为我国都市圈规划的编制提供逻辑层面的思考和创新实践的启示。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 孙施文.我国城乡规划学科未来发展方向研究[J/OL].城市规划.[2021-02-25].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.TU.20210207.0908.008.html.

[2] WILDAVSKY A.If planning is everything,maybe it’s nothing[J].Policy sciences,1973,4: 127-153.

[3] 孙施文.试析规划编制与规划实施管理的矛盾[J].规划师,2001(3): 5-8.

[4] 斯宾诺莎.伦理学[M].北京: 商务印书馆,1983.

[5] 王红扬.人居三、中等发展陷阱的本质与我国后中等发展期规划改革:再论整体主义[J].国际城市规划,2017,32(1): 1-25.DOI: 10.22217/upi.2016.566.

[6] 沈洁,张京祥.都市圈规划:地域空间规划的新范式[J].城市问题,2004(1): 23-27,17.

[7] 赵力.美国土地利用规划权的配置[M].杭州: 法律出版社,2019.

[8] Association of Bay Area Governments,Metropolitan Transportation Commission.Draft Plan Bay Area 2040: Strategy for a Sustainable Region[R/OL].San Francisco,CA.(2013-03)[2021-05-21].http://files.mtc.ca.gov/library/pub/28289.pdf.

[9] STANBERY V B.What type regional planning for the Bay Area[J].Journal of the American Institute of Planners,1952,18(2): 63-67.

[10] 章怡,马璇,张振广.美国旧金山湾区区域规划编制经验与启示[C]//活力城乡·美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(16 区域规划与城市经济).重庆,2019: 1169-1178.

[11] KADIN D,POIRIER J,WILLIAMS K.Regional planning in the San Francisco Bay Area: context for HUD’s Sustainable Community Initiative[R/OL].Berkeley,CA: University of California Berkeley.(2016-05)[2021-05-21].https://www.planningsustainableregions.org/sites/default/files/sci_sf_bay_area_regional_planning_history.pdf.

[12] SCHOOP E J,HIRTEN J E.The San Francisco Bay Plan combining policy with police power[J].Journal of the American Institute of Planners,1971,37(1): 2-10.

[13] Association of Bay Area Governments.Smart growth strategy regional livability footprint project: shaping the future of the Nine-County Bay Area[R/OL].(2002-10)[2021-05-21].https://collections.lib.utah.edu/ark:/87278/s6mk6dbp.

[14] Association of Bay Area Governments.Regional planning in the San Francisco Bay Area[R/OL].(2006-06-20)[2021-05-21].https://www.nps.gov/goga/learn/management/upload/1569_Regional-Planning-in-the-Bay-Area-ppt.pdf.

[15] Association of Bay Area Governments,Metropolitan Transportation Commission.Plan Bay Area 2040: strategy for a sustainable region[R/OL].(2013-07-18)[2021-05-21].http://files.mtc.ca.gov/library/pub/28536.pdf.

[16] Association of Bay Area Governments,Metropolitan Transportation Commission.Plan Bay Area 2040: final performance assessment report[R/OL].(2013-07)[2021-05-21].http://files.mtc.ca.gov/library/pub/28449.pdf.

[17] Association of Bay Area Governments,Metropolitan Transportation Commission.Plan Bay Area 2040: final environmental impact report[R/OL].(2013-07)[2021-05-21].http://files.mtc.ca.gov/library/pub/28411.pdf.

[18] Association of Bay Area Governments,Metropolitan Transportation Commission.Plan Bay Area 2040: final forecast of jobs,population,&housing[R/OL].(2013-07) [2021-05-21].http://files.mtc.ca.gov/library/pub/28450.pdf.

[19] 中华人民共和国自然资源部.都市圈国土空间规划编制规程(报批稿)[R/OL].(2021-09-10)[2022-02-14].http://gi.mnr.gov.cn/202109/P020210910456249115776.pdf.

[20] 王红扬.我国区域规划的第三轮繁荣期——重审“综合规划”作为城市规划的核心方法[M]// 翟国方,张京祥,王红扬.城市与区域规划评论.南京: 南京大学出版社,2012: 20-36.

[21] L.S.斯泰宾.有效思维[M].吕叔湘,李广荣,译.北京: 商务印书馆,1997.