引言

日本的适老建筑研究与设计经验向来是中国学习的主要对象,这不仅因为两国文化传统和养老孝亲观念相近,而且在人口老龄化进程上也有着统计学相似性[1]。欧美国家虽然在体制、国情、人口老龄化特点等方面与我国有较大差异,但不乏适宜性的养老模式值得参考。目前很多西方的适老居住类型项目已在中国落地,如对美国持续照护退休社区(CCRC: continuing care retirement community)的实践,对荷兰生命公寓(AFL: apartment for life)项目的移植等。这些模式的本土化推进体现出积极老龄化(active aging)的核心思想,描绘出全球老年生活方式变迁的新态势。

欧洲国家中,德国照护系统的逻辑性最强,护理服务的标准化程度最高,养老保障制度较为完善[2]。与欧洲其他国家相比,其适老居住类型的规模和定位比较全面,本土化实践度高,值得深入研究并借鉴。我国对德国的养老研究主要聚焦于养老保障制度的进化历程、养老保险的改革、养老服务体系等方面对中国的启示,而对其适老居住建筑和服务设施的相关研究较少。早期有德国“护理式”居住模式的介绍,后期有多代居(Mehrgenerationenwohnen)对老年人社区居家养老助力的探讨[3-4],而较为完整的养老模式和居住研究寥寥。卢琦提到“居家适老化改造”等三种居住类型及其服务支持体系;卢求研究了德国养老设施建设中“住宅适老化”“社区护理系统”等方面的特征[5-6];另有部分研究解读了德国“多代屋”(Mehrgenerationenhäuser)的发展对社区养老层面非正式互助的促进[7-8],但总体上缺乏系统介绍并分析德国养老居住模式的研究。

事实上,21 世纪在德国发展出的养老居住新形式(Neues Wohnung im Alter),是与其近30 年来老年人群代际的演化、养老意愿的变化、居住选择的异化、特征老年群体的细化等特点相匹配的。在我国,随着社会经济的发展,老年人的养老需求也产生了明确的分化:不同身体状况、收入水平、护理需求、养老态度的老年人群对“居住”有着不同的意愿与选择。当前与居家、社区、机构养老模式对应的各居住类型忽略了老年人的分群特征,尚未做到具有衔接性进而定制化。老年公寓、老年住宅、养老院、颐养中心等居住类型存在概念范畴不清、服务功能边界模糊、服务人群定位不明确、特征群体居住适应性差等问题,进而影响到老年人的居住选择和健康养老。本文首先介绍德国老龄化的背景和老年人的特点,探讨老年人居住选择的基本情况,然后从归纳总结德国适老居住类型切入,分析其对不同需求老年人群的定位,了解其如何强调积极养老、在地养老等核心理念,阐述如何通过居住选择引导各种养老模式的发展,探讨借鉴的可能性以及如何在我国老龄化国情下将其应用于本土实践。

1 研究背景

1.1 德国老龄化的背景与趋势

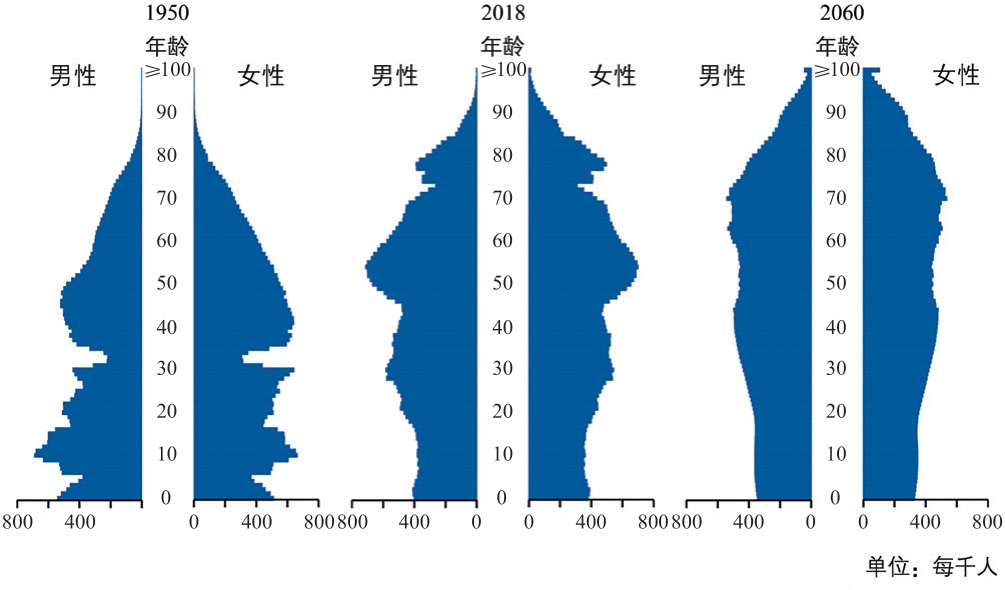

德国正在经历快速老龄化过程,据2019 年8 月联邦和州政府人口统计门户报道,德国老年人口数量和占比都在持续增长[9],其人口结构早已不具备金字塔形态[10](图1)。截至2017 年底,德国约有1 770 万65 岁及以上的老年人口,占总人口的21.4%,居欧盟前三位,已呈重度老龄化。人口预期寿命变长,高龄化现象突出,当前80 岁以上老年人口占比已达6%,预计在2040 年将达到10%,届时德国的护理需求和老年住房需求将更为高涨[9]。

图1 1950—2060 年德国人口结构变化图

资料来源:参考文献[9]

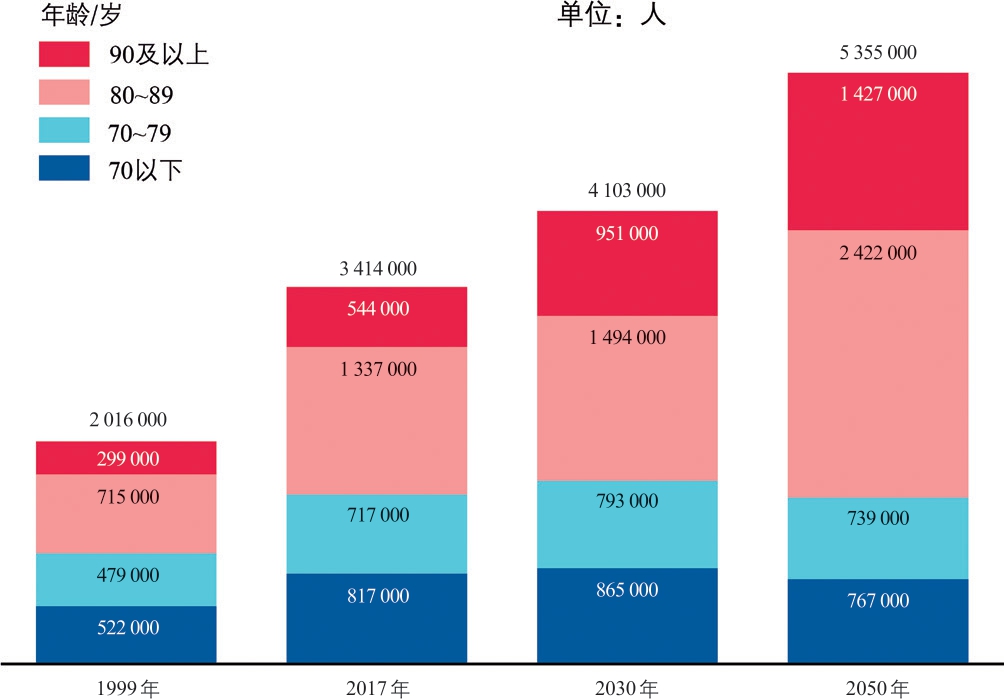

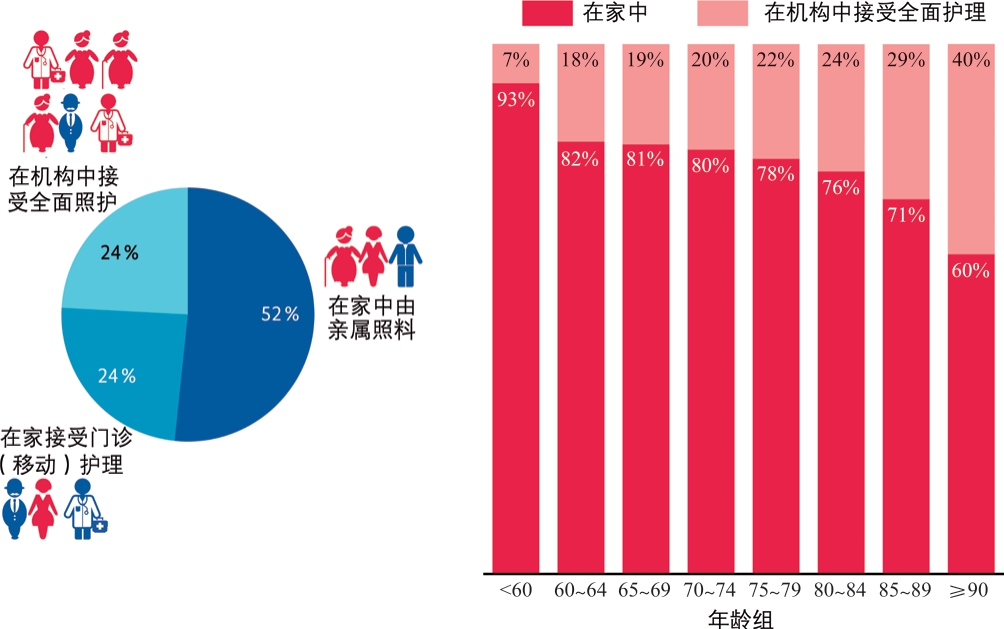

截至2017 年12 月,在德国需要护理的341 万人口中,81%是65 岁及以上老年人,占全国同年龄段老年人口的19.3%;需护理人口中超过35%是年龄在85 岁及以上的老年人。目前有52%的需护理人口在家中由亲属照料,24%的需护理人口在家中享有门诊(移动)护理服务①该服务是根据人们的需求和空间可能性为在家庭环境中需要照护的人们提供的护理。(Ambulante Pflegedienste),以老年人为主,其余24%的人全部需要住院护理(图2,图3)。以当前年龄段划分和照料率预计,到2050年需要护理的老年人数量将远超400 万[11],将对门诊和住院护理造成重负;加之老年人群的分化,独居和无子女老年人比例的上升,家庭内亲属照料潜力的下降,未来护理状况将更为严峻;且长期照护需求增多,使得养老机构的缺口也更为突显。因此,德国政府一直强调在地养老的理念,同时优化门诊和住院护理的结构,完善护理保险筹资。

图2 各年龄段需要照护的人数(1999—2050 年)

资料来源:参考文献[11]

图3 需要照护者的照护类型和比例(2017 年)

资料来源:参考文献[12]

1.2 德国老年人的居住选择

德国老年人的平均退休年龄为64 岁,因而各类相关统计和研究多以65 岁及以上老年人为目标群体。除上文提到的老龄化、高龄化、护理压力等现状外,德国老年人的其他特点也值得关注[13],如大多数老人生活在自己的住房中,独居和养老机构中的老年人数量都在持续增长,老年人的生活满意度整体上与年轻人持平,且在社会交往领域比年轻人更为活跃——这些特征都表明养老方式正在发生变化。老年人的生活方式和养老模式都与居住形式密切关联,老龄化背景下德国老年人的居住选择既有相似之处,也有不同。

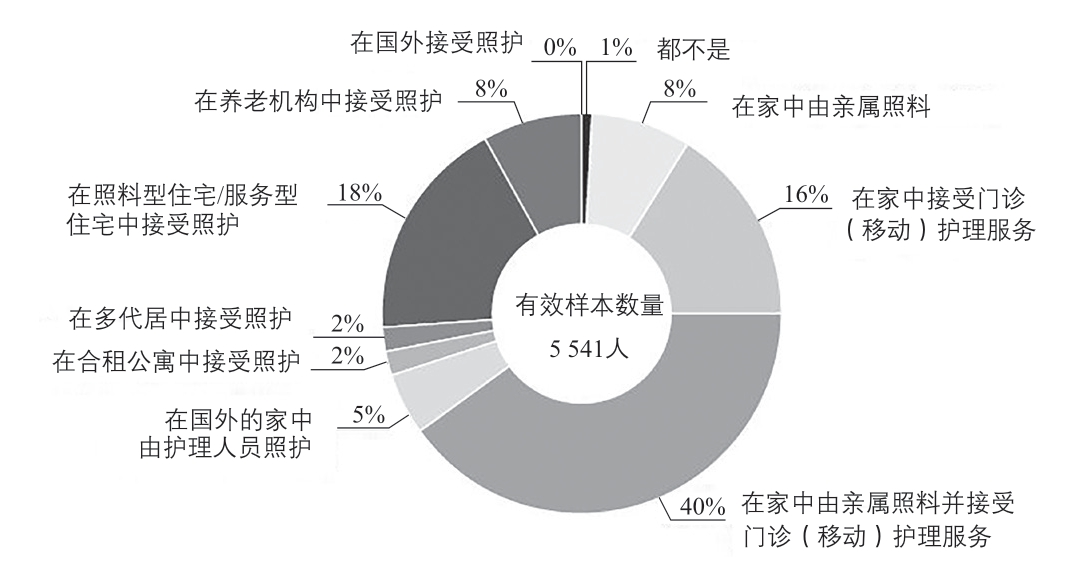

(1)即使进入援护期,老人仍希望尽可能在自己家中生活。调查显示,在熟悉的环境中养老能够使老年人获得高度的居住连续性和自立性。2010 年在对约6 000 名(实际有效样本人数5 541 名)40 岁以上的“准老年人”和老年人的调查中,“需要照料者的首选照顾方式”说明了援护期老年人的居住意愿[14](图4)。有意愿在家接受亲属照料和门诊服务的人数累计占比达64%,选择在照料型住宅(Betreutes Wohnen)、老年共享公寓(Ambulant betreute Wohngemeinschaften)和多代居中生活的人数累计占比22%,只有8%的人想在养老机构接受照护。2017 年的数据显示,约有90%的老年人居住在普通公寓和居住区中,只有大约5%的老年人居住在机构养老设施中[15]。

图4 需要照料者的首选照料方式

资料来源:作者根据参考文献[14]翻译并改绘

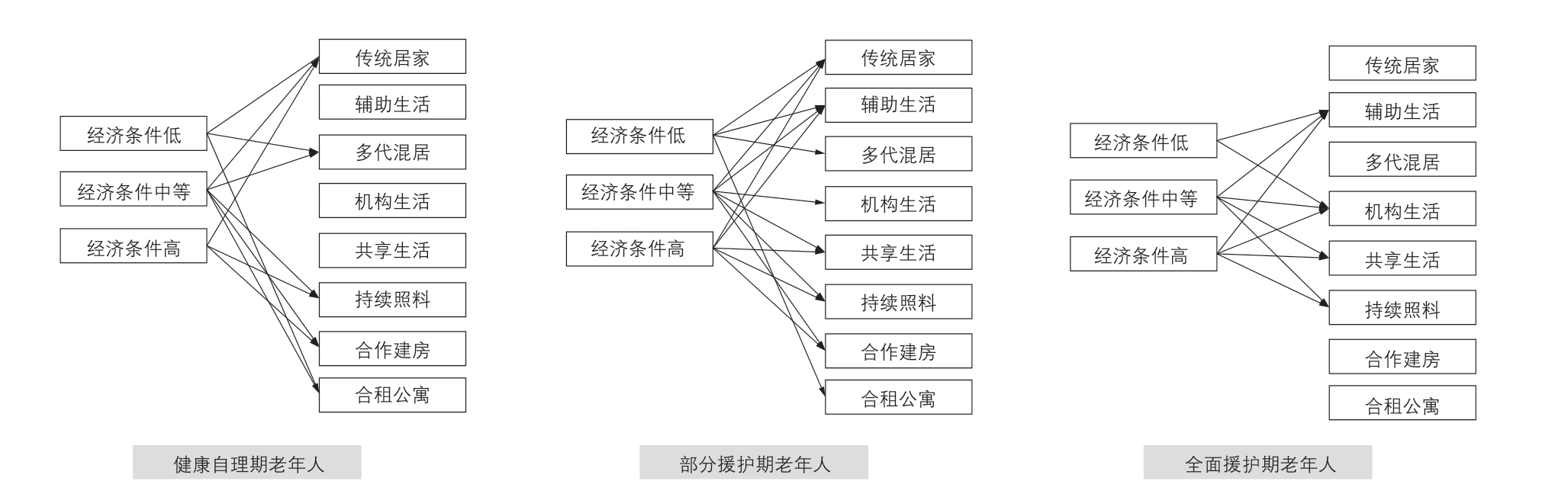

(2)若以援护程度为横向参考标准,可以将老年人分为健康自理期老人、部分援护期老人(轻、中度失能失智)和全面援护期老人(重度失能失智)。若以同等援护程度下老年人的居住偏好、经济条件、养老观念等为纵向参考,那么老年人在居住选择方面的分群是多层次的(图5)。

图5 不同援护程度老年人在各自经济条件下可能的居住选择示例

综合考虑老龄化压力与老年人分群特点,社区养老和居家养老仍然是德国主要的养老选择,且各养老模式(居家、社区、机构)正在融合发展:通过医疗护理资源的结构优化与调配,老年人居家建筑的配套服务能力“被模糊”,潜在地向服务设施类、养老机构类建筑性质发展;而机构建筑将更“居家化”,在布局和服务理念上向住宅类发展——最终实现不同老年群体养老模式与居住选择的完全自主,实现整个衰老周期内居住与服务的“无缝衔接”。

2 德国的适老居住类型与养老模式

2.1 适老居住类型的研究与实践

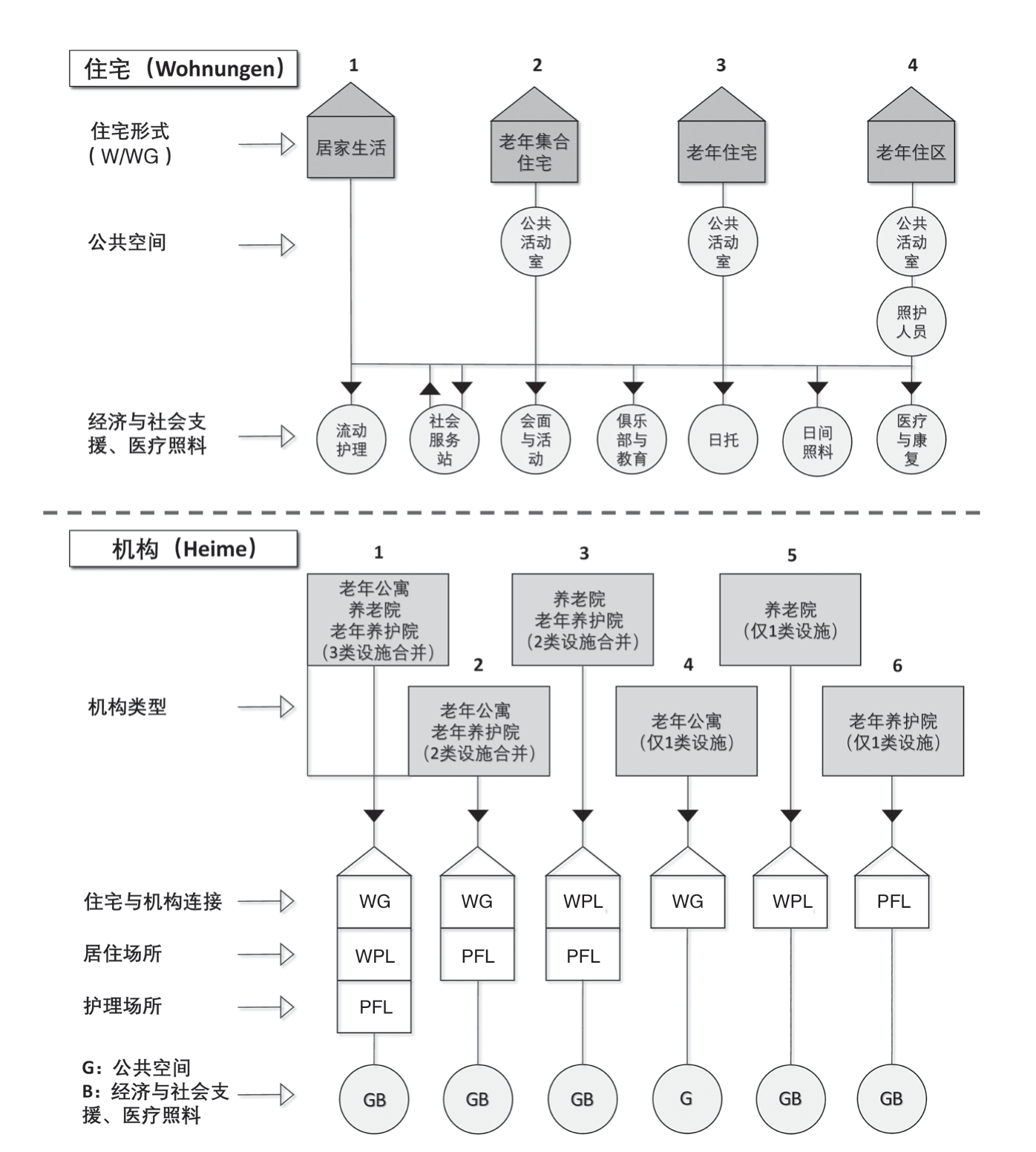

早在中世纪,德国就出现了依附于宗教组织的养老院雏形;1820 年代提出“照护式居住”的概念[5];20 世纪中叶开始了应对老龄化的居住类型研究,并确立了以住宅和机构为主的养老居住体系,分别对应居家养老和机构养老;1970 年代起,政府陆续在各州推动住宅适老化改造项目,与建设养老住宅、疗养院选址相关的讨论频繁出现[16];1980 年代,关于养老院、特殊住房形式的出版物数量增多,各种适老建筑概念层出;1987 年,德国空间规划、工程建设和城市规划司明确归纳了两大主体下的老年居住类型(图6)。

图6 德国空间规划、工程建设和城市规划司确立的养老住宅与机构体系

注:W—住宅;WG—公寓;WPL—养老院;PFL—老年养护院;G—公共空间;GB—公共空间、经济与社会支援、医疗照料等功能复合。

资料来源:作者根据参考文献[17]翻译并改绘

1980 年代,一些适老居住新形式萌芽,如多代居、合作居住等。1990 年代中期引入长期护理保险后,关于积极老龄化的讨论和各种养老建筑的实践日益增多。2000 年以来,在保险制度的改革和政府的推动下,各地住房研究和项目实践中出现了更多新的居住类型,皆在阐述新的养老思想:自主决定、社会参与、独立生活等。这一阶段养老建筑的发展十分迅速,很多住房类型在功能导向上是彼此包含的。

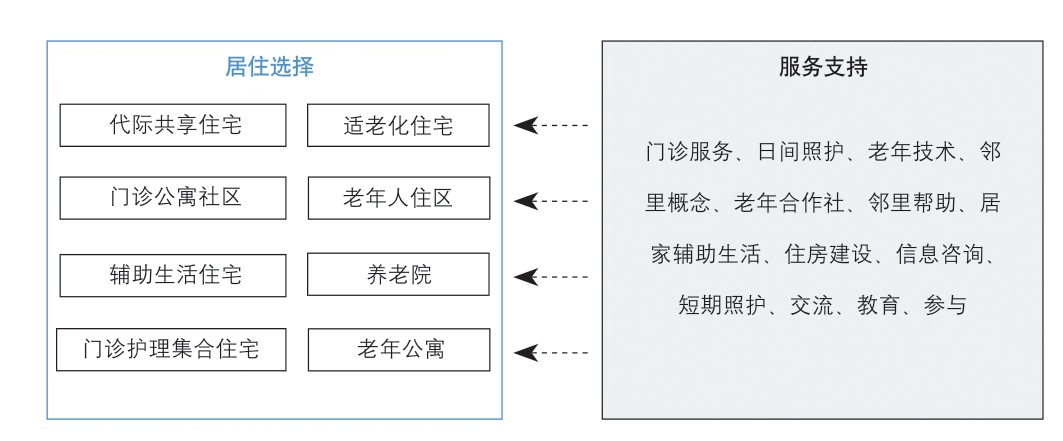

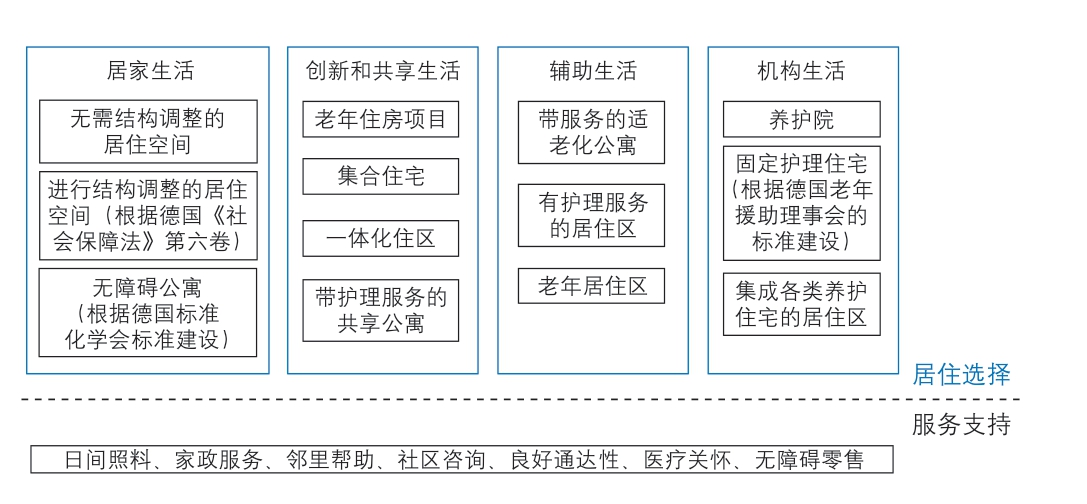

德国联邦政府对老年居住类型的划分并未设定统一标准,因此各州、地适老建筑发展的侧重点不尽相同。以巴伐利亚与北莱茵—威斯特法伦(简称北威州)两州为例,前者提到八种居住选择,除养老院是机构性质,其他均为以住宅为载体的社区居家养老类型(图7);后者则将适老居住形式分为四类——居家、共享生活、辅助生活和机构生活(图8)。在养老支持网络方面,除共同关注日间照料、门诊服务、邻里帮助等重点,巴伐利亚州还强调老年技术、老年人的教育交流等,北威州则提出了无障碍零售——面向未来的生活。

图7 巴伐利亚州养老居住选择与服务支持

资料来源:参考文献[18]

图8 北威州的养老居住选择与服务支持

资料来源:参考文献[19]

2.2 居住养老模式的类型划分

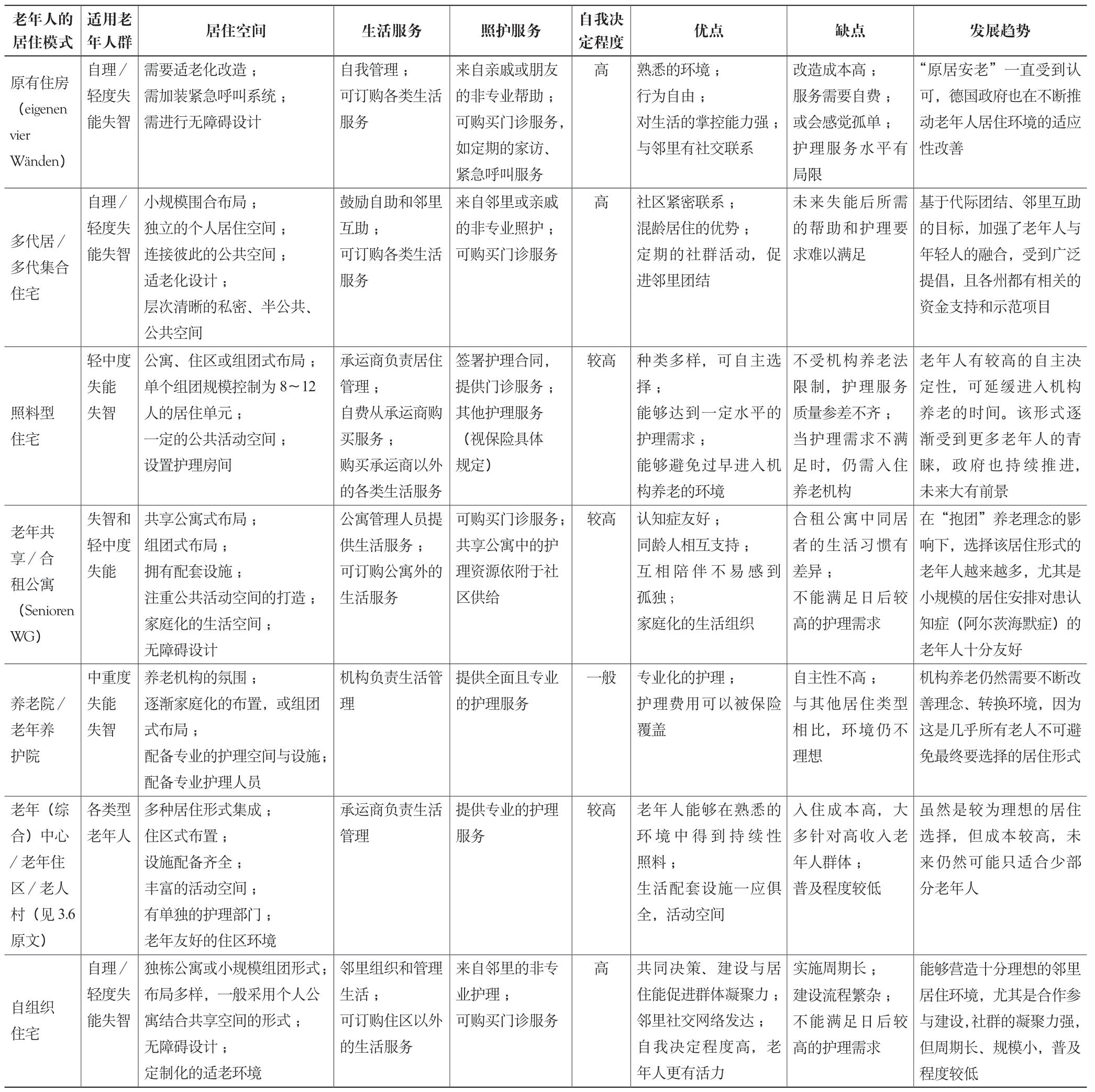

目标服务人群的不同使得老年人居住建筑的类型、户型和配套服务功能有所区别。由于没有统一标准,本研究选择了各个地方和联邦政府报告中“高频”阐述、建设项目中着重扶持、理念与服务性质相近的一些适老居住类型,经过梳理和分析,将德国老年人的居住模式归纳为七种类型(表1)。

表1 七种德国老年人居住类型的特点与适应性

七种居住类型在功能和适应人群上有所重叠,但各自都有某些突出的特征以应对不同老年群体特定的居住需求与生活方式。

居家养老、照料型住宅和养老院的横向比较,揭示了老年人衰老过程中居住环境变迁的一般规律:三者在护理资源的配置上由少增多,护理的专业程度上由弱变强。然而随着德国适老化住区的全面发展和总体医疗护理服务能力的提高,在社区居家养老也可以享受到与机构水平相当的护理援助,“居家机构化,机构家庭化”的演变将使这些模式间的界限愈加模糊。

从共同生活的角度看,多代居侧重代际间的生活,强调不同代际的融合;老年合租公寓注重老年人“抱团”而居的集合住宅形式;自组织住宅可以是老年人抱团居住,亦可多代共同居住,主要强调居民决策的独特建设方式,植入了合作居住(co-housing)的行动理念。

从护理理念的转变角度看,共享住宅(SHA: Shared-Housing Arrangements)(即老年共享/合租公寓)以“小规模、家庭化”的组织方式为特征,迥异于养老院等传统机构的护理模式。组团式的照料模式为需要护理的老年人提供人性化的护理服务,营造积极、轻松的生活氛围,是养老机构未来的主要发展趋势之一。

老年住区和老年综合体强调不同类型养老建筑的组合,在规模、服务设施配备以及适老环境持久度方面表现出色。这种“集成”的方式能够为老年人提供持续的照料,保证其养老过程中生活的稳定性,切实地应对了“就地老化”。

此外,还存在极少数的其他类型,如德国许多大学城中的“住房援助”项目,倡议独自居住大公寓或独栋住宅的老年人将部分房间出租给年轻人,房租可以通过帮助购物、做家务、遛狗或修剪草坪等特殊方式进行支付,老年人在获得生活帮助的同时减少了孤独感;还有的将养老功能与其他城市功能相结合,如魏玛的社会文化论坛项目将小规模的长期照护单元、照料型住宅、大学生宿舍和文化艺术空间结合在一起,为老年人展现出生活方式的新图景①详见:http://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/praxisbeispiele/weitere-projekte/wohnen-im-heim/soziokulturelles-forum-weimar.html。。

3 各适老居住类型的特征分析

3.1 原有住房

原有住房的德文“eigenen vier Wänden”意为“自己的四堵墙”,指代老年人典型的居家养老模式。目前与之相关的研究热点集中在以下几方面。

(1)住房适老化改造:主要指住宅实体空间的改造。政府推行由德国复兴信贷银行支持的改造项目(KfW-159),包括坡道改造、加装电梯、卫浴和厨房等空间的适老化,符合要求的住宅即可得到资金支持。

(2)无障碍住房建设:德国政府致力于普及符合无障碍标准(DIN18040-2)的住宅,因其能够适用于所有年龄段人群。目前老年群体、残障人士和有婴幼儿的家庭对此需求最多,但因面临存量建筑日益增长问题,无法实现对已有住房的全面替代。

(3)居家养老服务的完善:部分社区提供有组织的邻里援助,但只涉及生活服务层面。老年居民可向特定供应商订购非护理性服务,如班车、保洁;若为辅助生活的形式,则需要与服务提供商签订护理合同,以接受门诊(移动)护理服务。

(4)环境辅助生活(AAL: Ambient Assisted Living)技术的支持:医疗护理成本的上涨、社会老龄化导致护理资源的短缺、老年人对独立生活的意愿和积极养老的态势,推动了AAL 技术的发展。多种健康领域内的技术可以便利老年人的居家养老,同时也支持专业人员的日常护理工作。AAL 在辅助设备、康复管理设备和数字信息平台等方面均有所发展,安全领域中应用最广,如防跌倒技术设备等。

3.2 多代居

德国是欧洲最早提出多代居理念的国家,多代居包括紧密的共居、相邻而居或在同一住区中分散居住,适用于自理和轻、中度失能失智老年人,是支持在地养老的居住模式。其营建过程有两种方式:合作社类型——由居民以合作居住的理念发起,具备最大化的参与性和自主性;开发商主导类型——居民不参与建设,但入住后参与公共事务决策和社区活动[20]。老年人可求助于邻里网络的生活支持,也可购买门诊(移动)护理服务。其主要特点有:(1)适用于不同年龄群体的多种户型;(2)围合或半围合院落的向心性布局;(3)具备共用的会客室或起居室;(4)支持多种邻里活动的开展;(5)部分多代居建设应用了绿色技术;(6)老年人的自主决定程度高。

“多代屋”项目与多代居住宅有着较大不同[7]。多代屋强调开放、会面和自发性活动,为多代人群提供共同活动的场所、互助的机会,并结合老年人照护、跨代教育等内容,在社区层面形成邻里支持网络。两者的发展相辅相成,旨在共同改善城市中观至微观层面代际连结衰微的现状。

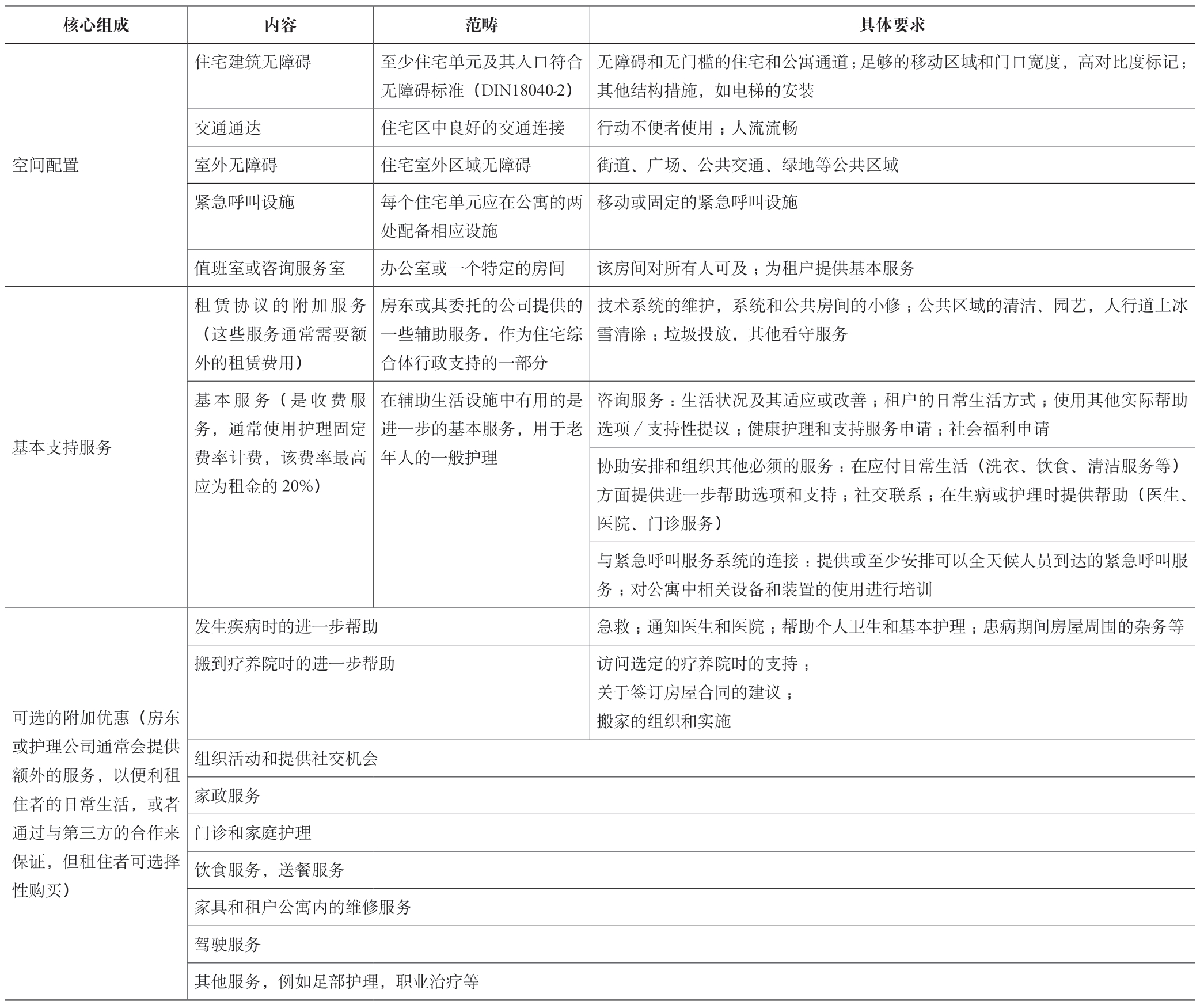

3.3 照料型住宅

照料型住宅又称作“辅助生活”“服务型住宅”,一般指配有护理和生活服务的住房[21],援护期老人可选择入住此类住宅以延续自主生活的状态。由于缺乏法律上的规定和标准,照料型住宅在组团规模、居住单元面积、服务配套种类等方面相互差距较大。居住成本较高,入住者至少需要签订两份合同(房屋租赁合同和服务合同),费用需要养老金和相关护理保险共同承担。德国公民事务部(KDA: Kuratorium Deutsche Altershilfe)对照料型住宅明确提出了一些最低要求(表2)。

表2 照料型住宅在各方面配置的最低要求

资料来源:作者根据参考文献[22]翻译并改绘

照料型住宅在欧美国家中十分普遍,如美国的辅助生活(assisted living)。这也是我国当下探讨的关注点,诸多养老地产项目均参考了辅助生活的核心思想。

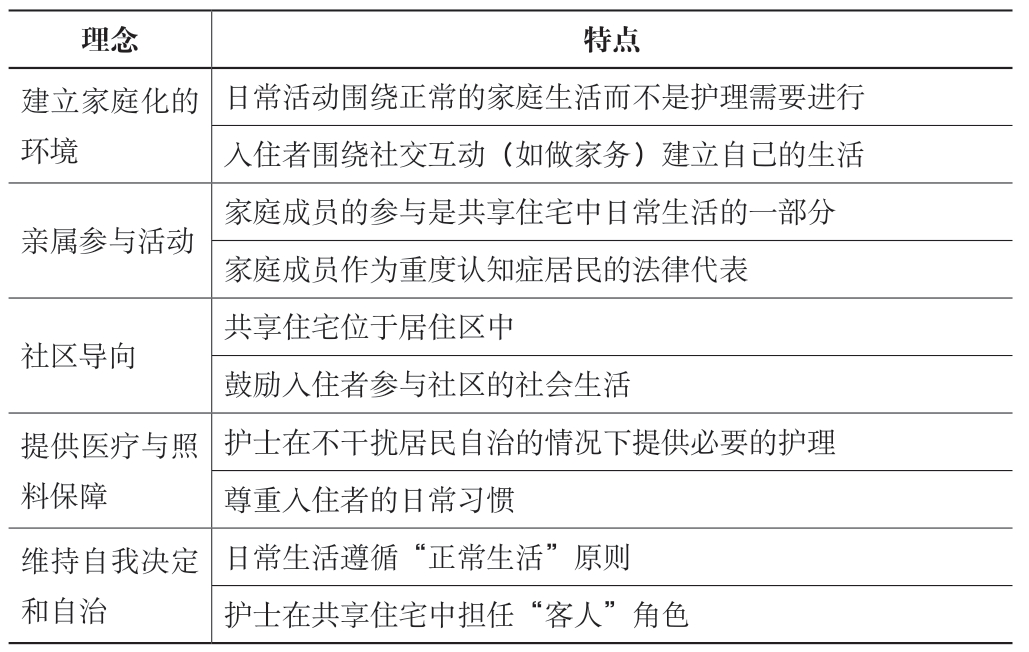

3.4 老年共享/合租公寓

老年共享公寓始于1985 年在瑞典出现的小单元照护模式,至今已经发展为日本的“共同生活之家”(Group Home)、美国的“绿屋”(Green House)以及德国的共享住宅(SHA)。它们的共同点是背离传统的机构护理模式,以日常家庭生活化组织和个性化护理为核心理念,尊重入住者的需求和选择,尤其对认知症老年人友好[23](表3)。德国老年共享公寓主要选址在城市中,平均以七人组团共享一套大公寓,入住者均为老年阿尔茨海默症患者,特定的健康护理服务由社区提供。

表3 共享住宅的核心理念

资料来源:作者根据参考文献[24]翻译并改绘

源于“抱团养老”的理念,合租公寓的入住者以自理老人居多,旨在降低养老过程中的孤独感并获得彼此生活和精神上的支持。建筑规模、设施配置上没有标准,一般为独栋建筑,由居住单位和共享空间组成;老人们的房间有卧室起居空间和卫生间,餐厨空间与他人共用。合租公寓能够避免入住者产生在传统养老机构生活所有的心理感受,获得更多的自我决定权和参与权。

3.5 养老院/老年养护院

养老院也称作“住院照料设施”“老年人照料中心”,为援护期老人提供专业的医疗护理和照料,具体责任由《养老机构法》(Heimgesetz)约束,费用由老年人的各类护理保险承担。虽然机构养老的模式是不可取代的,但养老机构的性质和角色在逐步转变。以往研究表明,大多数老年人是“被动”入住机构的,生活中亦较难维持自我决定权与自主性[25]。然而,如今养老机构的环境已不是“传统”的氛围,例如:很多机构采用组团式布置,日常生活的组织逐渐家庭化;护理任务以人为本,追求“激活”的核心理念,即通过环境设计和护理措施,维持或重建老年人因疾病而失去的技能;部分养老院还提供“量身定制”的护理服务。

很多机构的养老资源对社区开放,提供日夜照料或短期护理的选择。居家照料老人的护理人在休假、生病期间,可将老人送往机构接受短期护理。刚结束医院治疗的老人,在回到自己家中之前可以选择短期护理来进行康复。德国相关护理保险支持在短期护理设施中居住的时间最长为八周。机构养老逐渐弱化其固有特征,向社区居家模式融合,门诊辅助生活形式则越来越像住院设施,正日益成为护理和支持人员的重要服务场所。

3.6 老年(综合)中心/老年住区/老人村

老年(综合)中心指适老居住类型较为多样(两种及以上)的综合性养老设施,通常位于城市中,用地集约,服务功能满足周边社区需求;老年人公寓、照料型住宅以及专业护理床位等的设置能够与社区支持网络对接。老年住区一般位于郊区,各类养老设施齐全,社区活动丰富,服务多样化,定位于中高收入老年人群。随着身体机能的变化,老人们可以从普通公寓搬到辅助生活单元、护理单元,持久地生活在同一住区。老人村与老年住区相似,也是将住房和服务安排集中布置在同一区域内,入住者从衰老到终老无需离开。

老年住区和老人村可类比美国的持续照护退休社区(CCRC),因其都是异地持续照护的养老社区,为老年人整个衰老阶段提供连续的住房类型与服务,且都面向中高收入的老年群体,并非普适性的居住类型。但德国老年住区的布局规模远不及美国CCRC,住房规模小,入住人数不多,住区的设施在种类和运营规模上也不及美国模式;老人村更是面向生态化的生活范式,而非追求运营盈利的商业模式。

3.7 自组织住宅

该类住宅主要是居民参与住宅的规划建设或自组织社区生活,典型代表模式为“合作居住”,在德国有一定的发展基础。老年人可通过社会事务部获得启动资金,在相关组织或者团体(如房屋公司、协会、社区等)的帮助下,根据共同生活愿景规划住宅区位、用地规模、融资形式、设计理念等内容。整个过程周期较长,一般需4~8 年,老人们可集体委托开发商为其筹划并建设,以避免亲历繁冗的程序。自组织住宅秉持“参与和共同决定适合年龄的生活、护理和照料选择方案的小型组织”和“网络化”原则[26],社群凝聚力较强,邻里关系密切。其规模一般不大,通常每人拥有一个房间或一套公寓,并设有厨房、客厅、花园、工具房、洗衣房等公共区域。生活服务是共同安排和组织的,老年人可以从邻里得到帮助和支持,需要时可购买门诊(移动)护理服务。

老年人选择自组织住宅的有利之处在于:(1)操作阶段的自主性,可实现老年人衰老过程中自我决定程度的完整化和最大化;(2)能够选择同社区生活的邻里类型和依附团体,对居住模式的主导权较大;(3)与跨代群体、不同的家庭结构共同居住、共同决策,获得较高生活满意度;(4)居住环境与住宅设计切合自身需求,即使异地选址也不会出现“被迫搬迁”的感受。

4 积极性评价与启示

我国已进入快速老龄化和显著高龄化时期,面临着适老化住房的大量需求,社区和机构养老设施从数量到质量上存在较大缺口。实际问题指向主要有三:一是养老产业近十年发展较快,当前老年人居住建筑看似种类较多、功能定位“丰富”,实则对入住者需求没有充分把握;二是各类住宅和设施名称繁多、概念重复,因对老年使用群体的意愿没有调查到位,服务边界大多模糊,老年人难以在不同衰老时期、不同身心状态下选择适合自己的居住环境;三是较多住房项目以地产盈利为导向,与之配套的服务网络不够完善,不能很好地针对特定老年群体发挥作用。德国对老年人居住意愿和老化需求的精准捕捉,以及对居住养老模式的深研和实践,能够为我国适老建筑规划提供以下启示。

(1)老年人的居住选择应具备连续性和多样性,以及把握老年群体需求的同化和异化特征,以促进居家、社区和机构养老三者的融合发展。德国的七种老年居住老化模式,能够保证一位自理老年人从开始衰老直至终老各阶段的居住与服务需求。要强化居住养老模型的全覆盖,首先应全面把握老年人对居住和生活方式的意愿,结合老年人年龄与身体特征,合理区分不同的老年群体,有针对性地设计居住空间和服务内容。居家、社区、机构三种养老模式应无缝衔接,支持老年人自主安排生活,居住类型和服务类型可以三种模式为主干进行创新、拓展和演化,形成适应老年人需求的居住形式,并具备适宜的生活和护理服务支持。

(2)应尽快完成各类养老建筑的类型评定,明确各类型的适应性、等级、服务范围等。德国不同类型的居住模式都有着鲜明的特点与人群适应性,各居住类型的边界设定也正是其高度适应性的表现。例如:老年人健康状况改变后,必须经过申请健康评级等审核步骤方能入住机构设施,避免了自理老年人占据机构养老资源的情况。相比之下,我国当前适老居住类型的概念不尽明确,尤其是开发商主导建设的老年公寓和老年住区的功能差别较大,既增加了老人居住选择的难度,又难以保证其居住的可靠性和稳定性。因此,应尽快通过对养老建筑合理的评定与管理,加强各类型的导向性建设和发展,并推动居住养老模式导则的制定。

(3)通过居住类型与制度、服务、技术等要素的集成,实现居住功能与服务网络的紧密结合。不同的居住类型不仅有着各自的环境布局和建筑设计的特点,而且应具备特定的服务支持网络架构,居住空间与服务的进一步融合具有重要意义。例如德国照料型住宅要求签订两份合同,租赁合同与房屋租住条件对应,服务合同保证了入住者的受服务权利和服务内容。我国老年人生活中的各类服务存在“跟不上”“不合理”的状况,这与服务对象的定位不明确有关;部分科技服务缺乏适老设计,实操性差导致服务效率低下,亟待给予政策支持并制定标准规范。一个舒适的老年人居住环境必然是空间、制度、服务、技术等诸多要素的协调统一。

(4)倡导并助力持久独立的老年生活,加速发展社区居家养老设施和服务配备,加强邻里互助和社区支持。德国的多代居、自组织住宅以及老年共享公寓等都是强调社区邻里网络的居住类型,其他居住类型同样嵌入住区布置;大部分的养老机构都为周边社区提供日夜照料或短期照料服务,优化了社区医护资源。社区作为城市服务基本单元,对内提供管理与服务,组织社区内援助;对外连接城市资源,为居民提供咨询与建议,指导其获得相应的服务援助。我国应完善社区养老服务设施的配置,并通过提供会面空间、定期组织活动等增进社区凝聚力;提倡以自组织的方式开展多种形式的助老服务,以强化社区互助网络。

(5)提升机构养老设施的空间和服务品质,逐步扩大服务范围,强化服务能力。我国养老机构的数量尚不能满足居民的养老需求,其居住环境品质亦参差不齐,服务能力有待强化。根据德国经验,机构养老应从空间设计到服务理念逐步改进,逐步向家庭化氛围发展。同时,应明确机构养老的定位,细化入住老年群体的类型,推动个性化、定制化的照护服务。《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》中指出:“推动居家、社区和机构养老融合发展。支持养老机构运营社区养老服务设施,上门为居家老年人提供服务。”养老机构还应扩大服务范围,进一步面向社区和居家老年群体。

(6)支持老年人居住生活中自尊和自我决定意识的发展,持续推进对老年人居住选择信息的宣传和指导。老年人的积极心态源于其对生活的掌控能力,“在地养老”能够促进其自立自尊。在机构生活阶段,老人仍应持有一定管理权和知情权。我国对老年人自主决定能力的关注不足,尤其中、重度的失能、失智老年人在机构生活的环境控制能力明显降低。因此应从居住选择的自主性开始,保障老年人明确各居住类型特点,自主选择并决定养老模式。可借鉴德国印发导则类宣传资料的方式,为老年居民提供入住检查清单,并结合社区中心或社区养老设施设置居住养老模式咨询处,通过助老服务、志愿服务或者党建活动等来推广积极的老龄生活方式。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] 周俊山,尹银.老龄化社会的日本老年住宅发展及借鉴[J].日本问题研究,2008(3): 60-64.

[2] BIHAN B L,MARTIN C.A comparative case study of care systems for frail elderly people: Germany,Spain,France,Italy,United Kingdom and Sweden[J].Social policy & administration,2006,40(1): 26-46.

[3] 许景权,肖萍.德国“护理式”老年人居住模式的经验引介[J].建筑创作,2011(9): 168-170.

[4] 温芳,王竹,裘知.德国合作居住下的多代居模式解析——以多特蒙德市为例[J].华中建筑,2015,33(5): 20-25.

[5] 卢琦.德国城市老年居住建筑及其服务支持体系[J].城市建筑,2014(5):29-33.

[6] 卢求.德国长期照护体制与机构式护理养老设施的经验与启示[J].建筑学报,2017(10): 43-49.

[7] 温芳,王竹,裘知.德国“多代屋”项目发展评述与启示[J].华中建筑,2015,33(3): 59-64.

[8] 姚栋,袁正,李凌枫.促进代际融合的社区公共服务设施——德国“多代屋”的经验[J].城市建筑,2018(34): 31-34.

[9] BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG B für.Demografie Portal-Ihre Ausgewählten Fakten-Immer Mehr Ältere Menschen in Deutschland[EB/OL].(2019)[2020-05-29].https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Bevoelkerung_Altersstruktur.html.

[10] BUNDESAMT S.14.Koordinierte Bevölkerungs voraus berechnung-Basis 2018-Statistisches Bundesamt[EB/OL].(2019)[2020-05-29].https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/aktualisierung-bevoelkerungsvorausberechnung.html.

[11] BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG B für.Zahlen und FaktenAnzahl DerPflegebedürftigen Steigt Vor Allem Bei Den Hochbetagten[EB/OL].(2019)[2020-03-14].https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Pflegebeduerftige_Anzahl.html.

[12] BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG B für.Zahlen Und FaktenPflegebedürftige Werden Meistens Zu Hause Versorgt[EB/OL].(2019)[2020-03-14].https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Pflegebeduerftige_Versorgung.html.

[13] HOFFMANN E,ROMEU GORDO L,NOWOSSADECK S,et al.Living situations of older people in Germany[M].Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen,2017.

[14] JACOBS K,KUHLMEY A,GRESS S,et al.Pflege-Report 2015: Schwerpunkt:Pflege Zwischen Heim und Häuslichkeit[M].Schwerpunktthema: Pflegen zu Hause,2015.

[15] BUNDESAMT S.3.4 Millionen Pflegebedürftige Zum Jahresende 2017[EB/OL].(2018)[2020-06-21].https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/12/PD18_501_224.html.

[16] BRINKER K.Das Bild Vom Alter Und Dessen Einfluß Auf Die Wohnformen Für Ältere Menschen Im 20.Jahrhundert in Deutschland:Eine Gesellschaftspolitische und Gebäudetypologische Untersuchung[M].Berlin: Tenea Verlag Ltd.,2005.

[17] ACHTERBERG G,BADE K.Wohnungen Für Die Ältere Generation[M].Bonn: Institut für Bauforschung,1985.

[18] WEIGAND M.Zu Hause Daheim-Der Bayerische Weg[J].Informationsdienst Altersfragen,2013,40(5): 20-24.

[19] HEINZE R G,NAEGELE G.Einblick in Die Zukunft-Gesellschaftlicher Wandel und Zukunft Des Alterns Im Ruhrgebiet[M].Berlin: LIT-Verlag,2010.

[20] GROSSHANS H.Wohnumfeld Und Quartiersgestaltung: Für Das Wohnen Im Alter Im Generationenverbund[M].Stuttgart: Fraunhofer-IRB-Verlag,2001.

[21] KÖHLER P A.Betreutes Wohnen in Europa: Rechtsvergleichendes Gutachten[M].Stuttgart: Kohlhammer,1994.

[22] FUCHS-FROHNHOFEN P.INTEGRA: Gute Arbeit Und Gute Pflege Für Demenzerkrankte Alte Menschen;Ergebnisse und Perspektiven Eines Modellprojekts[M].Marburg: Tectum-Wiss.-Verlag,2008.

[23] GRÄSKE J,FISCHER T,KUHLMEY A,et al.Dementia-specific quality of life instruments and their appropriateness in shared-housing arrangementsa literature study[J].Geriatric Nursing,2012,33(3): 204-216.

[24] FISCHER T,WORCH A,NORDHEIM J,et al.Ambulant Betreute Wohngemeinschaften Für Alte,Pflegebedürftige Menschen-Merkmale,Entwicklung und Einflussfaktoren[J].Pflege,2011,24(2): 97.

[25] SCHWIND N,JAHN G.Die Einstellung von Patienten in Geriatrischer Rehabilitation Zu Pflegeheimen[J].Zeitschrift Für Gerontologie und Geriatrie,2020: 1-7.

[26] ALTERSHILFE K D.Wohnen Im Alter Strukturen und Herausforderungen Für Kommunales Handeln[R].Bundesministeriums für Familie,Senioren,Frauen und Jugend,2006.