引言

改革开放促进要素流动的同时也带来了城市社会—空间的极化。联合国开发计划署发布的《2019 年中国人类发展报告》显示,中国城市至少有超两千万依赖补助的贫困人群,主要为下岗人员、新产业工人和其他低收入行业从业者[1]。这些贫困人口主要集中于老旧城区,在社会经济上主要表现为高失业率、低福利和低收入,在物质环境上则呈现住房条件差、公共服务匮乏和基础设施陈旧等问题[2-4]。快速城镇化进一步挤压了贫困人群的生存空间和社会福利,使得中国城市居民对公共福利的平均满意度甚至低于乡村居民[1]。

城市反贫困策略可分为人口政策和地域政策两类[2]。人口政策强调普惠,旨在提升住房、教育和收入等方面的分配正义和贫困群体的资源获取权利,通过聚焦个人的发展以实现扶贫;地域政策则关注城市贫困的空间集聚特征,通过识别划定贫困集聚地域的边界来定制有针对性的脱贫计划。目前,中国城市反贫困策略仍以人口政策为主,集中于就业救助和管理[5-6]、福利制度[7]和户籍改革[8]等方面。在地域政策上,近年建设用地指标的紧张推动了各地贫困社区更新规划的出现与发展。然而,这些项目往往并非以反贫困为出发点,而是以增加产业用地和建筑面积增量等指标为目标[9]。因此,快速的社区更新反而导致了贫困转移、本地社会网络破坏、绅士化和城市文化基因丢失等一系列问题[10]。2015 年,《广州城市更新办法》提出“微改造”,以此为起点[11],我国社区更新开始从大拆大建逐步转型为微更新。微更新在目标上更侧重对社区小空间节点的改造,以解决社区尺度的空间问题为导向,方法上主要采用协同式更新。微更新模式的兴起体现了中国社区更新的本地化和社会化转向。

然而,微更新虽在执行方式上发生了变化,其实践和研究仍主要聚焦空间改造和品质提升,缺乏对城市贫困的关注[11]。以广州微更新为例,目前较为成功的实践都侧重于老旧住宅改造和公共空间优化[12],但居民能够获得的核心资源(如教育、医疗等集体消费)与个人发展机会尚未得到结构性提升。笔者认为,这些老旧小区等地域不仅是社区更新的主要对象,同时也是城市贫困群体的重要集中空间,因此反贫困理应作为社区更新的主要内涵。可以说,引入反贫困维度正是我国社区更新从物质更新转型为以人为本的、以提升居民核心资源获得能力和个人发展机会为主的人的振兴的重要起点。目前,一些研究已经意识到将城市反贫困纳入中国社区更新目标的迫切性,并呼吁社区更新进一步从蓝图式的物质规划走向综合性的社会构建,以实现人的振兴[2,4,13]。

在过去半个世纪中,英国的反贫困社区更新同样经历了从大拆大建到精准化的人的振兴的转变,其变化轨迹可以为中国社区更新实践提供经验与教训。下文首先分析总结英国社区更新政策的演化历程、理论基础、实践问题和改革创新,随后结合中国实际提出建议,以期帮助中国社区更新加快从物质更新向人的振兴转型。

1 英国社区更新模式演化简述

全球产业再分配使得英国产生了许多社会和建成环境双重衰落的社区,并聚集了大量贫困人群,造成了社会—空间极化[14-15]。从1960 年代末起,英国针对这些贫困集中社区出台了一系列地域政策,其内容虽随着政党交替不断变化,但主要可分为三个发展阶段。

(1)1960 年代末—1980 年代末:自上而下的大拆大建阶段

英国早期的更新模式同中国一样为粗放型,该时期更新政策的出发点在于调整市场失灵并提高内城土地利用效率。该阶段的主要特征是通过国家和社会资本对贫困社区和工业用地进行大规模再开发,其起源于1969 年的“城市项目”,即中央政府对地方进行专项拨款,地方以补贴形式吸引开发商参与内城低效用地的更新。英国的粗放式更新在1980 年代达到高潮,大量贫困社区被拆除重建为新住宅、商业地产或产业园。虽然大拆大建带来了土地市场的繁荣,但其物质更新的方式与增长主义主导的内涵缺乏对社会贫困的关注,导致贫困人口只能依赖更新的涓滴效应少量获益或因绅士化而被迫外迁[16]。1980年代末土地市场因宏观经济下行而震荡,粗放式更新带来的社区经济增长也转瞬即逝,并导致英国贫困社区数量进一步扩大,社会极化愈发突出[17]。

(2)1990 年代—2010 年:政府牵头的行动式社区更新阶段

在经济下行造成的财政紧缩背景下,撒切尔政府要求地方政府与私企和社会组织在公共服务供给上进行竞标,使得地方治理开始“碎片化”[18]。因此,从1990 年代起,以“城市挑战”①即中央设立专项基金,地方投递方案竞标并接受考核。该政策旨在实现贫困社区的可持续发展,其继任政策为1994 年的“单一更新预算”(Single Regeneration Budget),后者资金更充裕、目标更综合,鼓励合作伙伴组织这一主体在英国社区更新中的发展。为起点,更多社会力量参与更新过程,社区更新的内涵也变得更具综合性和社会性[19]。中央政府从更新的主导者变为资助者,而“合作伙伴组织”作为新型更新主体,替代地方政府成为反贫困地域政策的主要决策者和执行者,但社区更新仍以政府行动牵头立项。始于1998 年并持续10年的“社区新政”(New Deal for Communities)是这一阶段的标志性行动。居民、政府、非政府组织和开发商等主要利益相关者通过合作伙伴组织这一形式,对项目边界内的就业、教育、医疗、治安等一系列社区问题提供综合性的反贫困计划[2]。“社区新政”是英国迄今为止最大的社区更新行动,总投资高达约17 亿英镑,覆盖39 个贫困社区中约386 100人[20]。贫困社区边界由中央划定,由社区合作伙伴组织负责执行。1999 年,工党政府设立了九个覆盖全英格兰的区域发展局(Regional Development Agency),在区域层面进行规划与战略制定。区域发展局非常重视地域反贫困政策,各局对各类更新行动的平均投入达到总预算的86%[21]。然而,这些社区更新行动在反贫困上的效果并不显著[17]。以社区新政为例,英国社区和地方政府部(DCLG: Department for Communities and Local Government)的系列评估发现,社区状况的提升主要集中于生活环境和治安等方面,而就业等反贫困核心问题依然顽固[22]。

(3)2011 年至今:地方主义转型阶段

2011 年联合政府推行“地方主义改革”,废除了区域发展局,并将更多规划权力下放给地方政府和社区。这一变化背后是金融危机背景下英国空间治理中新自由主义的加深,而中央政府也借此推诿更多的责任给地方以降低政治风险和财政压力。郡级②在英国,郡(county)是仅次于中央的行政单位,是地方政府的最高级。尺度的发展战略被交由新成立的38 个地方公司伙伴组织(Local Enterprise Partnership)制定,组织由地方私企代表主导,主要关心私人投资和经济增长[23]。社区则被允许根据自身需求编制“邻里规划”这一法定规划。政府力量由此逐步退出社区更新,地域政策也逐步被边缘化。然而,英国社区更新的进程并未就此止步——地方主义带来的权力下沉和较为自由的制度环境,自下而上地催生了更新模式的创新。新模式积极引入核心资源,并将其作为抓手建立合作伙伴组织,而后在核心资源的自然服务边界内进行社区尺度的人口与地域政策的融合,在消除政策边界性的同时不断加深社区更新的本地化程度,逐步构建更具韧性的社区生态。

2 英国行动式社区更新的理论基础与内在问题

2.1 理论基础

我国目前大部分研究都集中于英国第二阶段中由政府牵头的各色行动式社区更新,并将其作为中国社区更新转型的方向。这些反贫困地域政策能在英国存在长达数十年主要源于其三个理论优点。第一,在经济层面,社区更新行动具有性价比优势。如吉莉恩·史密斯(Gillian Smith)所说,集中性的问题需要集中性的解决方式[24]。比起具有大范围影响的人口政策,地域政策可以通过识别重点落后地域的社会经济问题,提出有针对性的反贫困计划,而后通过集中性的资源投放来解决以上问题,降低反贫困政策的成本和风险。此外,地域政策可以统筹制定健康、教育、住房等多个方面的战略,同时改善当地的物质和社会环境,在提高计划综合性的同时加强资源利用效率。由于长期的贫困集中会损害社区形象并影响要素流入意愿,对物质环境的提升可显化更新并帮助纠正市场失灵。第二,在社会层面,行动式社区更新关注建立本地各利益相关者之间的协同网络,而此网络可促进本地知识的生产和应用,使得社区治理和资金使用更为灵活和有针对性。同时,这一本地网络还可构建长期性的政策创新能力,使得社区在行动结束后依然保有可持续发展能力。第三,在政治理性上,地域政策的投资回报效果较人口政策往往更为显化,且符合英国公民参与的规划思潮,更易展现政绩。同时,合作伙伴组织这一更新主体设计可以将社会矛盾在社区层面内部化处理,避免了政治风险外溢,因此也倍受地方官员青睐[25]。

这些优点赋予了社区更新行动清晰的理论基础和积极的执行动力,在1990 年代迅速将英国社区更新的目标从经济增长与提高用地效率扩展至综合性的城市反贫困。然而,许多研究发现这些地域政策虽可得到大量显化的产出和环境提升,但往往难以真正改善当地居民和贫困地域的社会经济情况。下文以桑尼赛德(Sunniside)地区的社区更新行动为例,讨论造成英国行动式社区更新失效的主要问题。

2.2 内在问题

桑尼赛德地区位于英格兰东部森德兰市(Sunderland)。森德兰市人口约27 万,兴起于工业革命时期的煤炭出口业和造船业,但在去工业化后逐渐衰落,桑尼赛德作为原本的商贸物流中心也陷入贫困。桑尼赛德于2003 年成立合作伙伴组织领导更新,包括公私部门和社区代表等多方力量[26],行动的主要出资方为东北区域发展局。桑尼赛德更新对重大项目的投资超过5 400 万英镑,建设了博物馆、数字媒体与艺术中心以及大量商业地产和住宅设施,地域面貌焕然一新,并被区域发展局认定为示范项目。然而,更新行动施行的10 年间,本地居民失业率依然较高,且全市人口下降了约3.2%[26]。

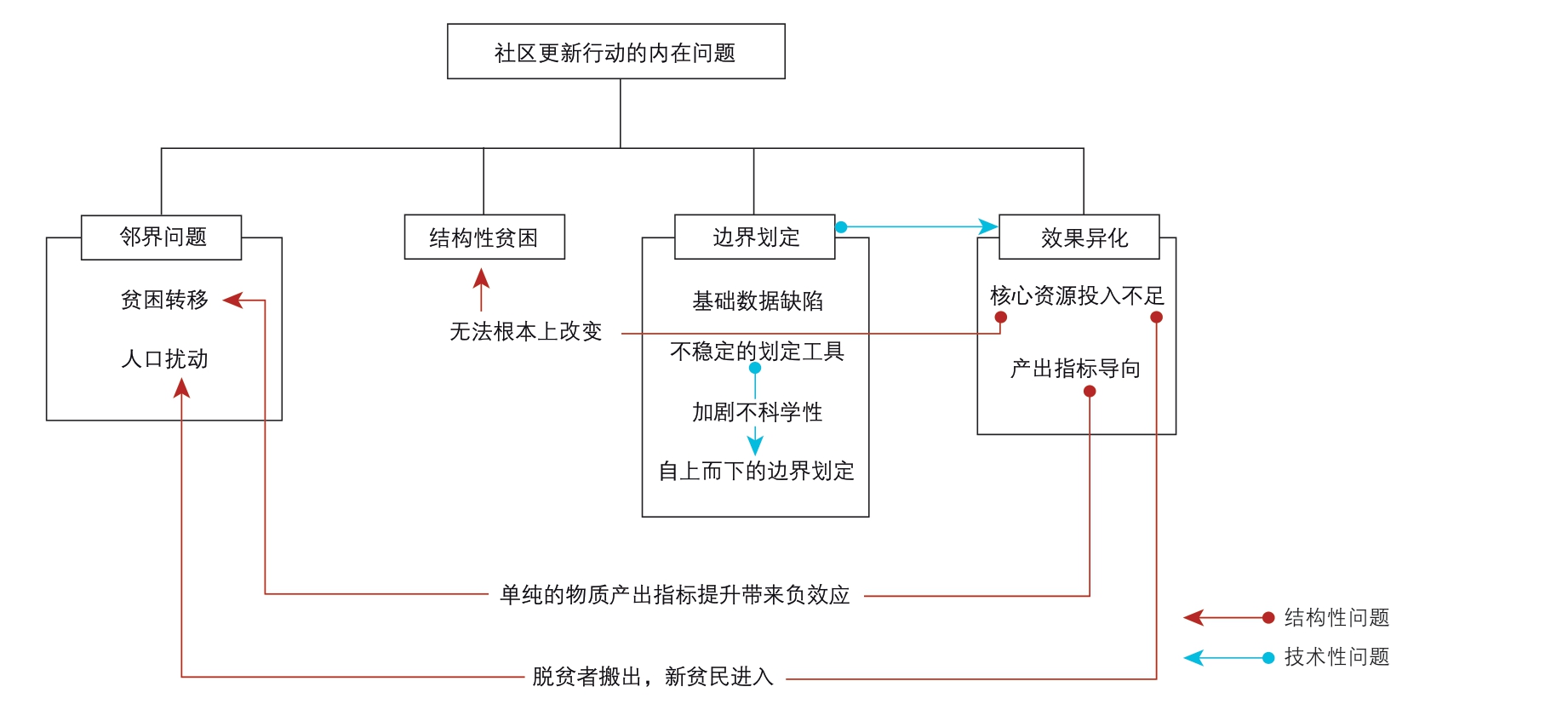

基于对桑尼赛德等英国多个更新项目的评估报告和研究,笔者认为造成行动式社区更新失灵的内在原因主要有四点(图1)。

图1 行动式社区更新行动的内在问题

(1)邻界问题(contiguity issue)。社区更新行动的前提在于对贫困社区的识别和划定,但刚性边界容易造成邻界问题。这一问题主要有贫困转移(displacement)和人口扰动(population churn)两种表现形式。首先,社区更新行动往往会在区域内制定优惠政策以吸引周边产业等要素,但许多研究发现这一行为极易扰乱邻近地区的就业市场,反而导致附近地区的衰退[27-30]。随着要素的骤然流入,社区内的产业竞争烈度和生活成本也会迅速提升,导致部分本地居民和企业被迫外迁。桑尼赛德的许多旅馆和小企业就因此倒闭。这使得目标社区的周边地区同时面临产业流失和贫困人口流入带来的贫困转移,甚至会使周边地区成为新的贫困聚集地。人口扰动则是指政策区内的人口流动现象。脱贫群体常因社区内教育、医疗和住房等核心资源提升不足而迁往其他社区,而新迁入者的教育和经济水平一般较差[31]。人口扰动使得贫困社区的社会经济情况很难发生根本改变,最终导致目标社区仍为贫困集聚地。

(2)结构性贫困。城市贫困往往具有结构性,即贫困人口本身在政治、社会和经济等多个结构中都处于弱势地位,导致贫困群体在资源获取、事务参与和利益分配上被边缘化。结构性贫困还会演化成贫困文化,造成整个社区陷入恶性循环和长期贫困[32]。英国的许多产业工人和新移民群体在产业转型过程中被排除出就业市场,并逐渐被剥夺社会福利和核心资源,陷入结构性贫困。此类贫困的解决需要通过长期的社区建设打破贫困文化,并大量引入教育等核心资源。然而,受限于刚性边界、政府绩效考核和各合作伙伴组织参差不齐的能力,英国社区更新行动往往难以跨部门整合与当地发展最相关的核心资源,也无法真正深入探究和解决当地特异性的问题,尤其是就业障碍、家庭教育和社区文化等个人层面的结构性发展问题[33-34]。

(3)边界划定缺陷。边界划定是地域政策的前提,但在实施中主要有三个缺陷。第一,由于更新行动为政府项目,为方便资源管理和审计,贫困社区边界通常被自上而下地划定。然而,这一方式极易抹杀目标空间的地域差异和具体更新计划的特异性[35-36]。例如:在“社区新政”中,中央按照固定人口配额圈画了39个政策区,破坏了原社区的自然边界,使得后期各政策区的更新计划高度雷同。第二,划定工具的不稳定进一步加剧了边界划定的不科学性。英国曾采用“地方剥夺指数”(ILD: Index of Local Deprivation)等多个工具划定贫困社区边界,但自上而下规定的指标系统在具体使用时造成了资源错配、保障房住户歧视等一系列问题[37]。而频繁的工具更换又扰乱了政策制定,比如使用ILD 后,中北部地区的贫困社区占比较之前上升了15%,使得相关计划被迫临时修改[38]。第三,行动边界常与官方统计边界不同,导致基础数据缺失。这一问题极大限制了合作伙伴组织的决策科学性,使得以“规划手术刀”为卖点的行动式社区更新难以发挥其本地化决策的针对性优势,也影响了后期评估的进行,导致政策调整具有盲目性[20,39]。

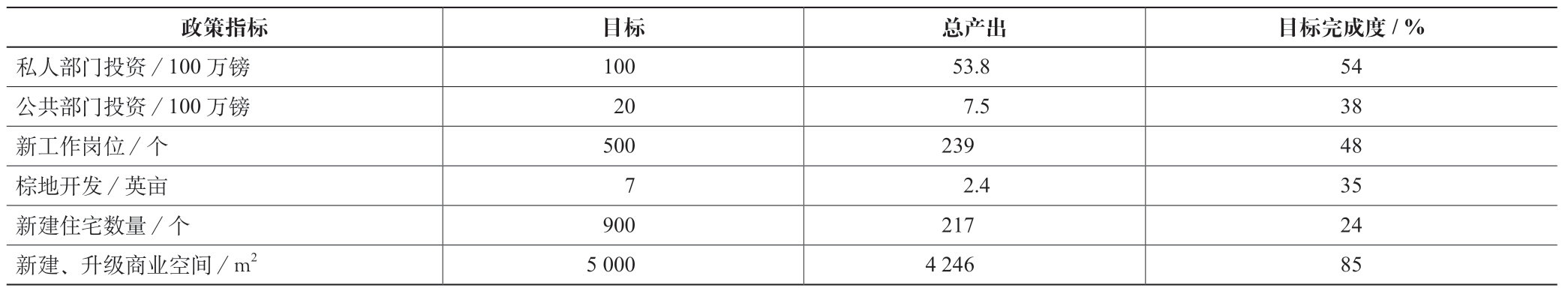

(4)指标—效果异化。财政紧缩使得英国政府非常关注政策绩效,要求更新行动做到“物有所值”(value for money)。这一效率至上的意识形态使得指标的设计侧重产出(output)①产出指用以实现振兴效果的中间产物(如工作数量、设施覆盖率等),而非最终效果本身(如失业情况、健康状况等)。而非效果(outcome)。产出与效果并不必然存在因果关系,比如已有研究发现“新增就业岗位”(产出)与“失业率”(效果)并不完全相关[40]。一方面,实现反贫困的效果需要注入大量核心资源和持续社会构建,具有消耗性和长期性;另一方面,迫于绩效考核和资金竞争的压力,地方必须在有限的边界、资金和时间内得到尽可能显著的成绩。因此,两方面的因素迫使更新行动往往选择追求空间品质提升等显化的物质产出[41],最终导致反贫困更新的结果被异化为物质的更新和产出,对“人”的发展的关注更少。例如:桑尼赛德更新中,“新增住房数量”这一核心资源的投资完成度仅为24%[39],而“私人部门投资额”完成度则达到54%,“新增商业地产面积”完成度更是高达85%。相比之下,该地区“新增就业岗位”的完成度达到48%,但集中在生产性服务业,且仅22%的本地居民拥有大专以上资格证书,因此该地失业率依然居高不下(表1)。桑尼赛德绝非个例,根据社区和地方政府部(DCLG)对多个更新行动的统计,总投资的81.2%都被沉淀在了物质更新上[42]。

表1 桑尼赛德振兴的主要指标及其完成度

注:1 英亩约合0.4 hm2。

资料来源:作者根据参考文献[26]和相关资料绘制

虽然行动式更新未从根本上解决贫困,但总体上这些行动对贫困社区的地域性关切依然对城市反贫困产生了积极作用。以“社区新政”为例,DCLG 将目标社区与类似贫困社区在10 年内的发展情况进行了比较,发现目标社区在34 个核心发展指标中的21 个指标上都有着更好表现,其中11 个在统计意义上与社区新政呈显著关系。

3 英国社区更新模式创新:本地化的社区生态重构

地方主义改革后,政府不再牵头进行行动式的社区更新,这一政策变化使得部分欠发达地区转而依赖市场经济增长所带来的涓滴扶贫,造成了贫困加剧等问题[43]。然而,改革带来的权力下放也形成了宽松的制度环境,催生出许多自发的政策创新,这些创新逐渐形成了更为本地化的新社区更新模式。新模式以核心资源为抓手,融合人口政策对个人发展的关注以及地域政策对空间发展的聚焦,回应了上阶段实践中的四大问题。相较于上一阶段,新模式强调综合理解人与地域的社会—空间关系,要求更新战略在制定和实施时尽可能明确相关要素、政策实施尺度和利益团体,且需在更新过程中不断评估政策的影响,并研究社会团体与要素之间的交互[44]。这一模式的主要创新在于通过对社区生态的关注,重构原先造成贫困的当地社会—空间结构。下文以英国韦斯顿(Weston)①韦斯顿是艾伦·戴森(Alan Dyson)在多项研究中对英国某欠发达地区的化名。更新为例,介绍新模式的机制和优点。

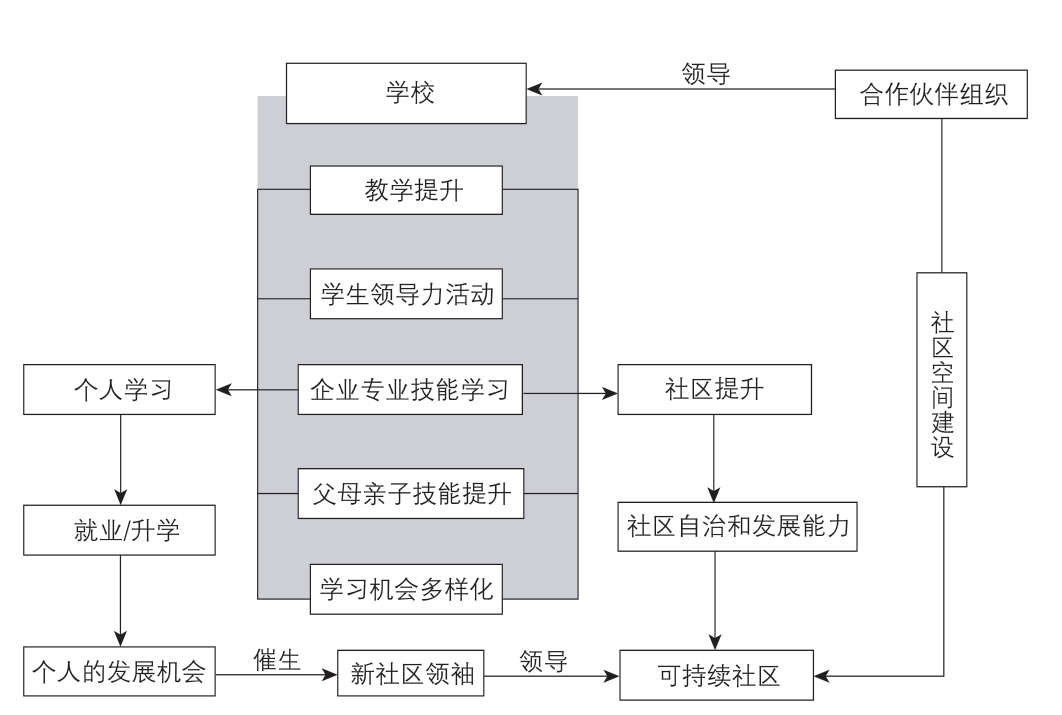

韦斯顿是英国北部的一个贫困地区,为实现社区的可持续发展,当地保障房基金会创新性地建设韦斯顿学院这一新学校,作为社区更新的抓手。学院执委会由基金会人员、学校教学与管理人员、教育专家、规划与更新领域的专家共同组成,在实质上延续了合作伙伴组织的协同式更新机制。合作伙伴组织赋予了学院许多日常教学以外的职能,以打造更新活动中的社区枢纽(community hub)(图2)。社区枢纽本身即为核心资源设施,除了承担原本的服务职能,还要在其服务边界内作为扶贫更新活动的基本平台。

图2 韦斯顿更新机制流程图

面对最棘手的结构性贫困问题,学院开展了针对学生和家庭两个层面的教育活动,以提高升学率、提升学生领导力和改善亲子教育。学校邀请基金会和其他企业参与课纲编制,注重商业技能培训并设立成人教育。基金会作为当地大雇主,会着重招聘学院毕业生。各类企业和机构还会定期举办宣讲会,介绍行业发展和技能要求,以帮助社区居民获取更多工作信息,拓宽视野。同时,学校还与当地社区服务机构合作设立了针对特困家庭的“点对点”帮扶。这些手段帮助更多居民扫除了就业障碍,并逐步改变了当地居民对自我和社会发展的认识,改善了当地的贫困文化。

韦斯顿更新未设置刚性边界,而是以保障房基金会的服务范围为天然“软边界”。同时,项目注重自下而上的社区生态构建而非出台优惠政策。这两点避免了贫困转移的出现。在人口扰动方面,教育和就业作为核心资源被精确导入,使得韦斯顿对脱贫人口仍具有吸引力。“软边界”避免了划定过程中的武断性和不稳定性。此外,基金会拥有对边界内人口的颗粒级数据库,保障了科学决策前提。学校作为接触孩子与家庭的一线机构,也是高度精细化的本地数据收集者。

在“软边界”内,韦斯顿更新融合了人口与地域政策,不断通过本地反馈和学习构建新的社区生态。学校将普惠性的反贫困人口政策赋予了更高的本地性,而地域政策的制定也来源于合作伙伴组织精准反馈给学校的本地需求。韦斯顿主要的空间规划实践因此集中于公园等社区所缺乏的公共设施建设,提高了反贫困地域政策对个人发展的微观尺度关注。另外,社区枢纽的出现避免了多部门各自进行反贫困干预所造成的社区公共机构冗余,减少了地方财政的压力。

然而,韦斯顿新模式实践遇到了两个挑战。首先是核心资源初始职能的单一性与社区枢纽的职能多样性之间的矛盾。学校的本职工作是日常教学,而其主管部门对其的考核指标是升学率和成绩,这就使得就业技能导向的课纲改革在执行上遇到了制度阻力。同时,更新政策要求教师的技能和工作重点多样化,但原本的个人指标考核并未随之改革且新技能的培训不到位,限制了学校向多功能的社区枢纽转型。其次是自下而上的更新项目难以引入和协调多个职能部门的资源。由于韦斯顿合作伙伴组织没有充分囊括与更新相关的城建、工商等机构组织,导致许多需要多部门参与的更新项目在实施中遇到了一些困难。尽管如此,新模式仍在整体政策逻辑上为英国社区更新带来了重要启示和指导意义[44]。

4 对中国的启示

从1960 年代起,英国社区更新经历了从大拆大建向政府牵头的综合性更新行动,再向本地主导的社区生态重构的两次大转型。其更新历程呈现出本地化加深的趋势,并开始模糊人口与地域政策的边界,将其融合为对社区社会—空间生态的重构战略。当前,“人民城市”和“共同缔造”等理念的提出以及存量时代的到来,共同为中国社区更新的转型打开了时间窗口。根据英国的经验与教训,本文总结了四条建议,以期促进我国更新模式从物质更新向人的振兴转型。

4.1 兼顾“人地政策”,重构社区生态

英国的社区更新在执行主体、政策关注、边界存废等方面历经了多次调整和反转,这些波动主要源于英国频繁的政党轮替。中国的体制优势保障了国家政策框架的连贯性和稳定性,但地方层级的具体制度设计和实践仍具有相当的自主性[45]。为避免英国的政策波动问题,我国在社区更新的制度安排中,应尽早兼顾并融合人口和地域政策,聚焦对贫困社区的社会—空间生态的综合性认识与再构建,制定更具前瞻性的制度框架和实践机制。

我国社区更新目前仍以单元规划或综合环境整治等刚性边界的地域政策为主,使得社区反贫困更新缺乏对人的发展的关注和干预,而个人或家庭的教育、就业和社区文化是消除结构性贫困的三个重要方面[32]。借鉴英国经验,笔者建议在贫困地域着重建设能从根本上提高居民个人能力和服务质量的设施,并以此为抓手塑造功能多样化的“社区枢纽”。同时,以社区枢纽的服务范围为边界,弱化边界刚性及其内生问题,增强人口政策的地域性关切。

4.2 建立多部门、多层级的工作体系

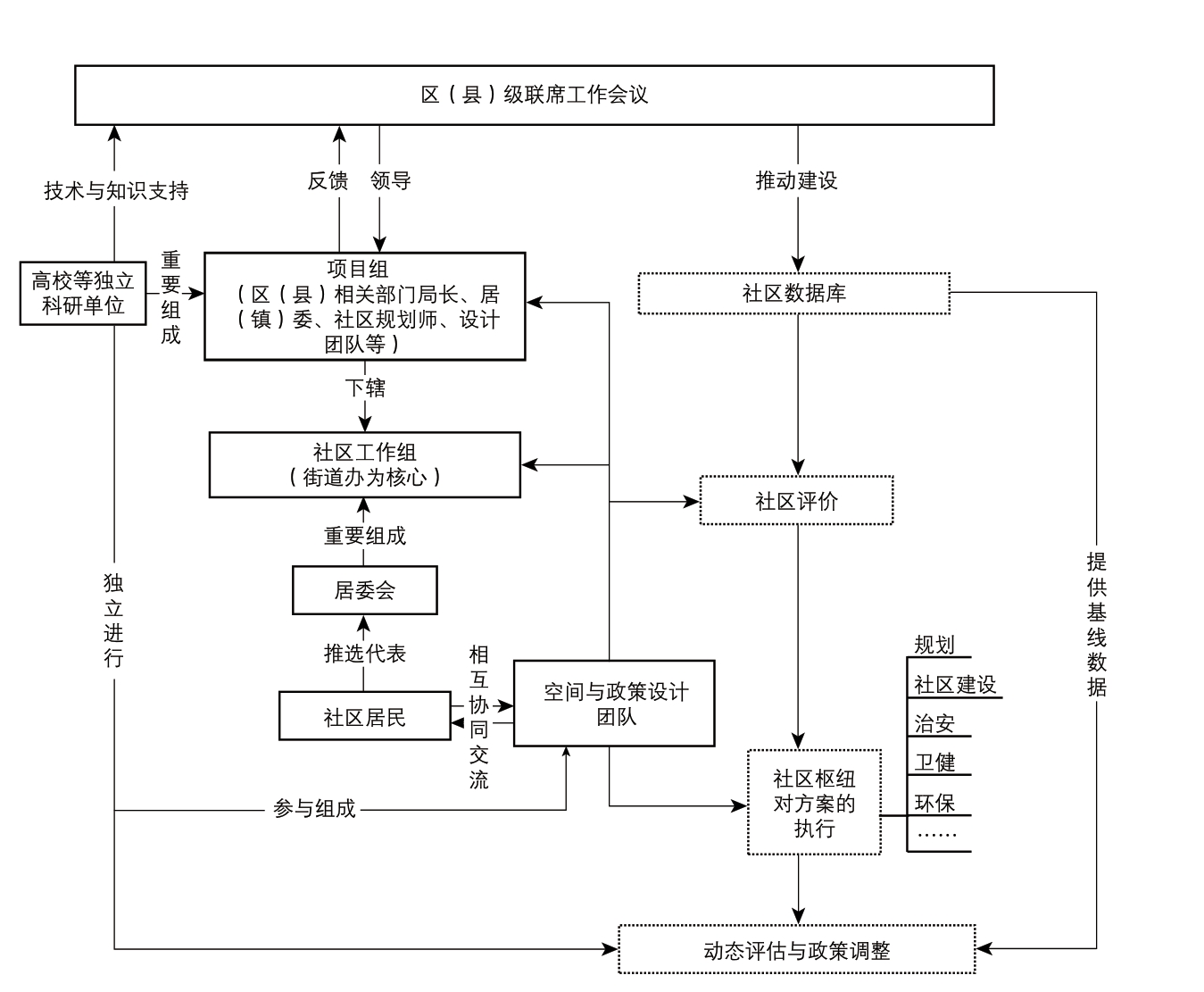

目前中国社区更新的主要参与者局限于地方规土和住建部门。然而,该类部门在职责上偏重物质,而在层级上无法贴近社区基层,也难以调动其他平行部门的资源,因而加剧了更新实践中物质主导的现象,并限制了更新策略的本地化。英国经验表明,要从根本上理解和重构贫困社区的生态,需要多部门在情况评估、战略决策和资源投入上的协同。《上海15 分钟社区生活圈规划导则》中提出,以区(县)级政府牵头的协同模式,建立领导组和项目组两级系统:以分管副区(县)长和规土局局长为领导组负责人,主管行动计划的协调统筹;项目组由规土局、居(镇)委、社区规划师、设计团队和非政府组织等组成,并由规土局局长担任组长[46]。这一模式已在一定程度上显示出多部门、多主体协同规划的趋势。

基于上海模式,本文提出了社区生态重构行动体系(图3)。对政府部门,本文建议根据社区具体情况将参与的公共部门从规土部门扩展至民政、商务、社保、公安、卫健等部门,实现从物质规划向综合性的人的振兴的转变。领导组的设置可以有效缓解英国出现的政府跨部门资源调动困难和政府参与度低等问题,而项目组的单独设置可以使各职能部门灵活参与各类社区实践。在方案阶段,领导组还应通过联席会议融合科研单位的独立研究和当地居民的反馈,并以此作为决策的主要依据,从而避免指标设置的短视冒进。街道和居委会应联合政策与空间设计团队建立社区工作组,逐步培养基层治理能力并实现本地化决策优势。此外,在政策创新允许范围内,将社区枢纽的管理、职能赋予和指标考核等制度约束从相关主管部门逐步下放至社区工作组。这一举措是为了避免英国实践中遇到的社区枢纽所在设施的新职能与旧考评之间的矛盾。

图3 社区生态重构行动体系

4.3 加大社会力量参与和核心资源投放

在具体执行中,社区枢纽要引导和组织社会力量参与更新,以推动社区生态重构。地域工作组和项目组要在实质上形成两级合作伙伴组织,引导群众参与。同时,社区枢纽还要加强与社会组织的合作,以丰富枢纽功能并实现教育、就业等核心资源投放。事实上,在乡村扶贫行动中已有不少职业学校通过与社工机构的合作完成了类似的功能再造,使学校在贫困调查、扶贫宣传和就业培训等方面起到了重要作用[47-48]。此外,应积极引入市场化主体,提高对资源识别和投放的敏感度,如引入技能培训类企业,由其设置最符合市场需求的课程。社区枢纽还可定期与NGO 或企业合作,举办各种信息交流和社区活动等,扩大贫困人口的信息获取渠道,增强社区凝聚力。

4.4 完善评价和评估机制

在评价阶段,应避免盲目延续物质更新时期空间评价中自上而下的“分类”思想,保证各方案对贫困社区问题的特异性关注,避免全面投入和盲目拆建。在评估阶段,应利用现有网格化体系和社区枢纽的信息反馈,建设重点地域的细颗粒度数据库。评估应着重于综合性的社会经济指标,而非仅进行图斑对照式的规划实施情况检查或土地利用经济效益分析。根据英国经验,评估内容可包括经济(对内投资等)、住房(住房质量等)、社会(社区凝聚力等)、环境(社区整体形象等)和社区(治理能力等)等方面,且跟踪性的评估需持续20~25 年[49]。具体指标设置应关注对失业率等效果性指标的捕捉,避免英国实践所经历的指标—效果异化。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制。

[1] UNDP.China national human development report special edition[R].China Publishing Group Corporation,2019.

[2] 袁媛,伍彬.英国反贫困的地域政策及对中国的规划启示[J].国际城市规划,2012,27(5): 96-101.

[3] 张高攀.城市“贫困聚居”现象分析及其对策探讨——以北京市为例[J].城市规划,2006,30(1): 40-54.

[4] 袁媛,许学强,薛德升.转型时期广州城市户籍人口新贫困的地域类型和分异机制[J].地理研究,2008,27(3): 672-682.

[5] 侯斌.就业能提升获得感吗?——基于对城市低保受助者再就业情况的考察[J].兰州学刊,2019,307(4): 136-151.

[6] 都阳,万广华.城市劳动力市场上的非正规就业及其在减贫中的作用[J].经济学动态,2014(9): 88-97.

[7] 黄颖.试论中国城镇反贫困政策的实践及改进[J].社科纵横(新理论版),2012(4): 62-63.

[8] 陈星,高鉴国.中国城市反贫困政策发展路径研究——社会福利政策维度的视角[J].山东行政学院学报,2017(3): 64-68.

[9] 邹兵.存量发展模式的实践、成效与挑战——深圳城市更新实施的评估及延伸思考[J].城市规划,2017(1): 89-94.

[10] 陶希东.中国城市旧区改造模式转型策略研究——从“经济型旧区改造”走向“社会型城市更新”[J].城市发展研究,2015(4): 117-122,130.

[11] 陈晓彤,李光耀,谭正仕.社区微更新研究的进展与展望[J].经济社会体制比较,2019(3): 185-191.

[12] 赵楠楠,刘玉亭,刘铮.新时期“共智共策共享”社区更新与治理模式——基于广州社区微更新实证[J].城市发展研究,2019,26(4): 117-124.

[13] 程亮,王伟强.人与地区的整合——英国新工党以地区为基础的邻里再生及启示[J].国际城市规划,2016,31(5): 108-114.DOI: 10.22217/upi.2014.222.

[14] Social Exclusion Unit.Bringing Britain together: a national strategy for neighbourhood renewal[R].London: The Stationery Office,1998.

[15] MASON S.The pattern of area deprivation[R].London: CASE,London School of Economics,1999.

[16] 张更立.走向三方合作的伙伴关系:西方城市更新政策的演变及其对中国的启示[J].城市发展研究,2004,11(4): 26-32.

[17] TYLER P,BURGESS G,MUIR K,et al.Creating positive economic opportunities for communities[R].Cambridge: Cambridge Centre for Housing & Planning Research,2019.

[18] 宋雄伟.英国地方政府治理院中央集权主义的分析视角[J].北京行政学院学报,2013(5): 16-20.

[19] RHODES J,TYLER P,BRENNAN A.The single regeneration budget: final evaluation[R].Cambridge: Department of Land Economy,2007.

[20] Communities & Local Government.The new deal for communities national evaluation: final report-volume 1[R].London: CLG,2010.

[21] ROBSON B,PECK J,HOLDEN A.Regional agencies and area-based regeneration[M].Bristol: The Policy Press,2000.

[22] Communities & Local Government.The new deal for communities national evaluation: final report-volume 7[R].London: CLG,2010.

[23] WARD M.Local enterprise partnerships[R].London: House of Commons,2020.

[24] SMITH G.Area-based initiatives: the rationale and options for area targeting[R].London: CASE,London School of Economics,1999.

[25] RAE A.Learning from the past? a review of approaches to spatial targeting in urban policy[J].Planning theory and practice,2011,12: 331-348.

[26] PUGALIS L.Hitting the target but missing the point: the case of area-based regeneration[J].Community development,2013,44(5): 617-634.

[27] GIVORD P,RATHELOT R,SILLARD P.Place-based tax exemptions and displacement effects: an evaluation of the Zones Franches Urbaines program[J].Regional science and urban economics,2013,43(1): 151-163.

[28] HANSON A,ROHLIN S.Do spatially targeted redevelopment programs spillover?[J].Regional science and urban economics,2012,43(1): 86-100.

[29] CERQUA A,PELLEGRINI G.Industrial policy evaluation in the presence of spillovers[J].Small business economics,2017,49(3): 671-686.

[30] ALVES S.Assessing the impact of area-based initiatives in deprived neighborhoods: the example of S.Joao de Deus in Porto,Portugal[J].Journal of urban affairs,2016,39(3): 381-399.

[31] ROBSON B,LYMPEROPOULOUS K,RAE A.People on the move:exploring the functional roles of deprived neighbourhoods[J].Environment and planning a,2008,40(11): 2693-2814.

[32] 贺巧知,慈勤英.城镇贫困:结构成因与文化发展[J].城市问题,2003(3): 45-49.

[33] DABINETT G,LAWLESS P,RHODES J,et al.A review of the evidence base for regeneration policy and practice[R].London: Department of the Environment,Transport and the Regions.2001.

[34] DYSON A,KERR K,RAFFO C.Area-based initiatives in England: do they have a future?[J].Revue francaise de pédagogie,2012,178: 27-38.

[35] TOWNSEND A R.Poverty in the UK[M].London: Penguin,1979.

[36] TOWNSEND A R.The functionality of LEPs-are they based on travel to work?[M]// WARD M,HARDY S,eds.Changing gear-is localism the new regionalism?.London: The Smith Institute and Regional Studies Association,2012: 35-44.

[37] LEE P.Where are the socially excluded? continuing debates in the identification of poor neighbourhoods[J].Regional studies,1999,35(5): 483-486.

[38] LEE P.Neighbourhood trajectories and social exclusion: towards a citizenship of place[D].Birmingham: The University of Birmingham,2010.

[39] ANDERSSON R,MUSTERD S.Area-based policies: a critical appraisal[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2005,96(4): 377-389.

[40] CAMPBELL M,SANDERSON I,WALTON F.Local responses to long term unemployment[R].York: Joseph Rowntree Foundation,1998.

[41] PUGALIS L.Hitting the target but missing the point: the case of area-based regeneration[J].Community development,2013,44(5): 617-634.

[42] LAWLESS P,PEARSON S.Outcomes from community engagement in urban regeneration: evidence from England’ s new deal for communities programme[J].Planning theory & practice,2012,13(4): 509-527.

[43] HATCHER R.The neoliberalisation of the city: the transformation of city centres and city councils[R].Socialist Resistance,2015.

[44] KERR K,DYSON A,RAFFO C.Education,disadvantage and place: making the local matter[M].Bristol: Policy Press,2014.

[45] 周黎安.行政发包制[J].社会,2014(6): 1-38.

[46] 上海市规划和国土资源管理局.上海15 分钟社区生活圈规划导则[Z].上海市规土局,2016.

[47] 何贤红.职业学校在教育精准扶贫中的角色定位[J].中国培训,2017(10): 10-11.

[48] 暴康敏,曹晔.滇西中等职业学校专业设置与产业结构适应性研究——基于精准扶贫的视角[J].职业技术教育,2018,39(30): 59-63.

[49] COUCH C,SYKES O,BÖRSTINGHAUS W.Thirty years of urban regeneration in Britain,Germany and France: the importance of context and path dependency[J].Progress in planning,2011,75: 1-52.