引言

当前在城市化、全球化、工业化的背景下,全球许多乡村都出现了人口流失和传统产业衰落的现象,并伴随着人口老龄化、就业率下降、贫困率增高等社会经济发展衰退,这些缓慢发生的发展危机导致乡村在面对洪水、飓风等快速发生的自然灾害冲击时变得更为脆弱、更难恢复[1-3]。面对重重危机,乡村继续维持发展并保障其居民福祉,已成为世界许多国家面临的紧迫任务。为此,各国作出多方尝试,并逐渐意识到乡村社区在其中的重要作用。一些国家发现,相较传统的自上而下的干预策略,以地方为本、以乡村社区为核心的乡村发展策略因其更能满足乡村居民需求,释放乡村自身的发展潜能,而更利于应对上述问题[4]。因此,乡村社区能否在上述危机中实现持续发展成为解决问题的关键。在这一背景下,乡村社区韧性(rural community resilience)受到国际乡村研究领域的广泛关注[5-8]。

韧性(resilience)起源于物理和数学学科,在一般意义上指系统的抗干扰能力,后来逐渐被用于解释系统、社区或社会在经历快速或缓慢发生的扰动时,抵抗、吸收、适应扰动或从扰动中恢复的能力[9-11]。乡村社区韧性关注乡村社区应对危机、灾害或困境的能力,代表着乡村社区系统能够在扰动中适应和发展的内在动力[5],以及乡村居民为谋福祉共同应对扰动的能力[6]。因其用简单的“扰动—回应”逻辑解释了乡村社区与外部环境之间复杂的交互过程,为理解乡村社区在不利条件下的生存演化能力、轨迹、结果[1]以及相关干预机制[6]提供了有效的理论框架,成为研究乡村问题的新视角[8]。同时在实践层面,该概念也为许多国家乡村地区应对突发灾害变化、社会经济衰退等问题提供了重要的理论指导与解决方案[12-13]。相较而言,国内与乡村社区韧性相关的研究和讨论还不多。虽然随着我国乡村振兴战略①详见《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》。的推进和学界对乡村发展议题的讨论日益增多,该概念开始进入人们的视野,但总体上相关讨论仍然较少,与逐渐明确的城市韧性相比还较为模糊[14-15]。具体而言,存在以下问题与困境:(1)缺乏对该概念的理论渊源、定义内涵以及发展脉络的深入探讨与清晰认知,难以促进更深层的本土创新;(2)对该概念的理论前沿关注不足,研究更多围绕乡村生态、防灾等传统的韧性研究视角展开,而忽视了其在乡村发展问题上展现的新视野;(3)应用范围受限,研究多以解决我国特定地区、特定类型的乡村社区的生态脆弱性、提升灾害韧性为核心,并未充分挖掘其在提升我国乡村居民福祉、改善乡村发展滞后等一般性乡村问题中可能存在的实践价值。

本文旨在回应以上研究问题与困境。首先从韧性的概念与学科体系发展开始,通过多学科视角阐释乡村社区韧性的理论根源;其次阐述乡村社区韧性的定义及其理论演进;再次介绍其在国际范围内的应用研究成果与实践案例;最后分析乡村社区韧性在我国乡村振兴与乡村社区发展中的应用潜力与可能方向。笔者认为,乡村社区韧性产生于欧美国家的乡村背景,显然无法直接套用于我国,但其对乡村社区在不利环境下的生存发展能力、规律与内在机制的深刻阐释,仍然可以为我国在后疫情时代的复杂背景下实施乡村振兴提供有益指导。基于此,笔者将提出该理论在我国乡村社区发展和乡村振兴中潜在的应用方向。

1 韧性的定义及其在相关学科体系中的理论发展

1.1 定义

“韧性”也被译为弹性、恢复力等[16],是17 世纪从拉丁文“resilire”发展而来的英语词汇,意为弹回(to rebound)[17]。在日常语境中,它包含两种含义:物体受干扰后恢复正常的能力和人从灾难中迅速恢复的能力②来自《柯林斯英语词典》(The Collins English Dictionary),详见:https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resilience。。

在学术领域,韧性起源于物理和数学,被用于描述材料或系统受干扰后快速恢复平衡稳定的能力,如具有韧性的木材在外力冲击下可以快速复原而不发生断裂[10,18]。1950 年代韧性开始用于心理学,研究人如何更好地从创伤中恢复正常,并逐渐在该领域内部得到普及[19]。直到1970 年代,生态学家霍林(Holling)在其文章《生态系统的韧性与稳定性》(Resilience and Stability of Ecological Systems)中首次将韧性概念用于生态系统之后,韧性才开始在生态、灾害管理、城市规划等诸多学科领域得到广泛认可[20-22]。

1.2 韧性在相关学科体系中的理论发展

由于韧性是跨学科的学术概念,其理论发展过程在不同学科体系中有着明显差异[23]。在自然科学体系中,韧性最初被用于工程学科,其后在生态学得到重要发展,相继产生了工程韧性、生态韧性、社会—生态韧性等概念。工程韧性强调系统受干扰后快速恢复稳定的能力[17],是工程技术领域以及早期生态学科主流的韧性概念[24]。但由于其并未准确描述生态系统受扰动后会在不同稳态间跃迁并改变功能结构的特性,霍林在1973 提出生态韧性概念,即“系统的持久性以及吸收扰动保持原有种群或状态不变的能力”[20]。然而,生态韧性仍未能很好地解释人类行为可以改变生态系统韧性的事实[24],因此研究者在1970 年代后期到1990 年代将生态韧性扩展为社会—生态韧性,并将其定义为“系统经历扰动后仍能保持原有功能、结构与反馈的能力”,它受到适应能力(人管理韧性的能力)以及可变能力(在无法适应时创造新的稳定状态的能力)的制约影响[25-26]。

在社会学科体系中,韧性发展并非一脉相承,而是有两个独立分支,两者在乡村社区韧性研究中出现了交汇。一是心理学韧性分支。这一分支始于1950 年代,是完全独立于生态学韧性发展起来的韧性研究分支,关注个人如何应对自然灾害、恐怖袭击等创伤事件,认为具有韧性的个人有意愿、有能力适应创伤,并从创伤中恢复正常[17]。1990 年代在这些研究基础上,布朗和库利格(Brown & Kulig)把个人韧性扩展到集体层面,用以分析研究加拿大某乡村社区能在多次自然和人为灾害中存活的原因,并首次将社区韧性定义为“社区居民在不利条件下共同协作的能力”[27]。二是工程、生态学韧性在社会领域的研究分支。1990 年代以后,为解决人类社会面临的灾害、经济危机、恐怖主义等威胁,工程、生态学科的韧性概念开始被经济学、城市规划、社会学等社会学科采纳,产生了区域韧性、城市韧性等概念[9]。2000 年,阿杰(Adger)研究了乡村社区的生态韧性与社会韧性之间的关联,并参照生态韧性的定义将社会韧性定义为“人类社区为保持社会结构不变,抵御外部扰动(社会、政治、环境变化)的能力”[28],该研究被认为是将韧性思维应用于乡村社会领域的肇始[29]。至此,两个研究分支开始同时出现在乡村社区韧性研究领域,随后又在社区灾害管理、社区发展等多个领域逐渐产生了融合发展[30]。虽然在上述演变过程中,乡村社区韧性最初只是社区韧性研究的实证内容[7],但随着乡村衰退问题演变为全球问题[1],乡村社区韧性作为独立的概念开始越来越多地出现在研究领域[29]。

2 乡村社区韧性概念与理论演进

2.1 概念

乡村社区韧性关注乡村社区经受灾害或变化却仍能保持生存发展的能力[5,7,29],但由于乡村社区本身有着很多定义并涉及很多层次(社区、家庭、居民等)[3,31],因此对于如何理解和解释乡村社区韧性存在多种观点。例如:乡村社区作为居住在农林业用地的家族的集合,被看作社会—生态系统的组成部分,其韧性是社会—生态韧性的一种,重点解释乡村社区如何在社会和自然环境变化中保持基本功能和结构不变[32];乡村社区作为由一定数量的人居住的区域,其韧性是村民共同协作解决外部压力的能力,与村民个人的韧性水平密切关联[27];乡村社区作为特定地理空间内的社会系统总和,其韧性与社区的社会、经济、建成环境等多维度的韧性相关,既涉及社会系统的韧性,也涉及生态系统、工程系统的韧性[33-34]。

这些理解和解释方式的差异导致了乡村社区韧性在现有文献中的多种不同定义。例如“乡村社区保持其功能和结构以及抵御外界干扰的某种能力的度量”[35];乡村社区在外部扰动因素影响下维持自身系统结构完整、功能正常的能力[36];乡村社区居民集体和个人应对变化的能力[6];乡村社区的社会、经济、环境需求达到平衡的状态[34];乡村社区居民在平衡社区社会、经济、环境功能的同时应对外部扰动、适应变化的能力[37]等。

2.2 理论演进

尽管不同研究中乡村社区韧性的定义不同,但它们的核心都是社区回应灾害或变化的能力,如吸收、恢复、自组织能力(或保持原有状态的能力)以及主动适应、转变能力等[21,28,32,35,38]。这些能力依据是否受到人的主观意图影响,可分为两类:一是不受人的意图左右的被动反应(reactive)能力,如吸收、恢复、自组织能力等,其目标是保证系统的基本功能和结构不发生重大变化从而能够回到原有稳定状态[39];二是由人的主动意图主导的主动应对(proactive)能力,如主动适应、主动转变能力,其目标是有计划地使系统适应变化或转变为一个更具韧性的新系统[8,40]。

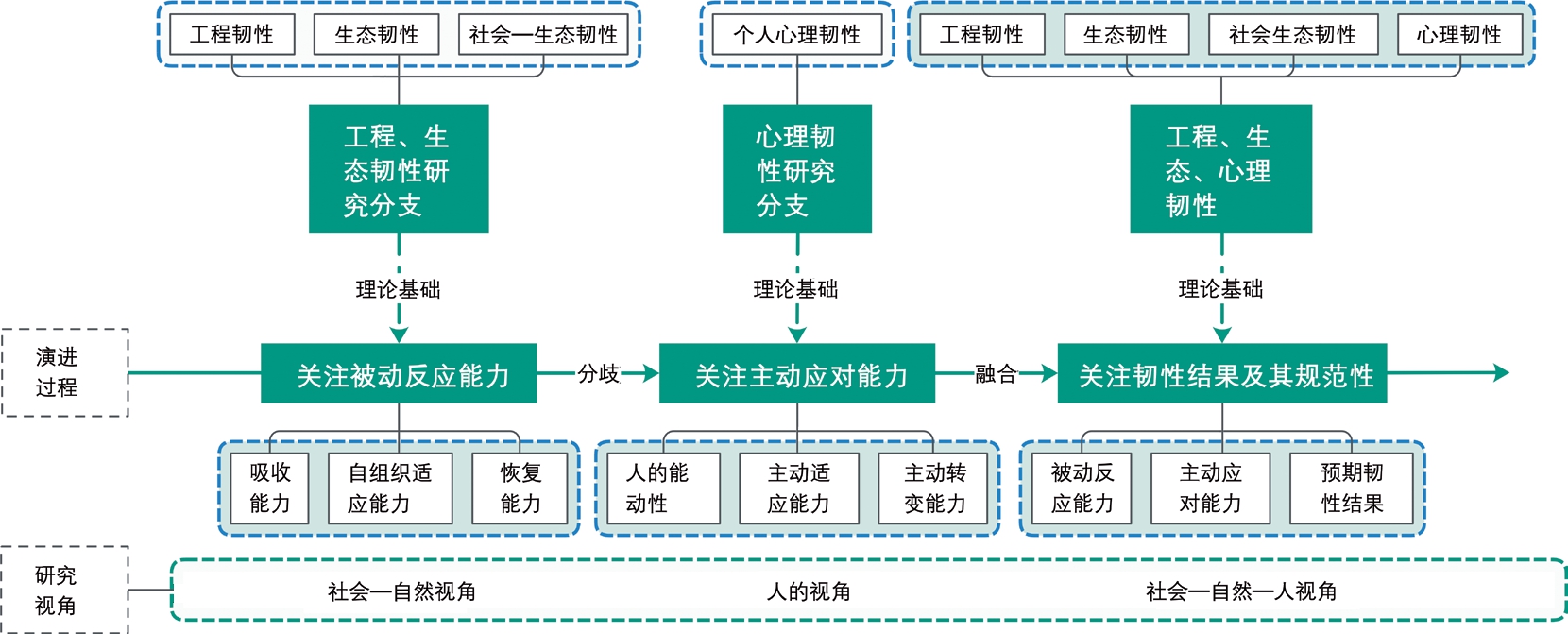

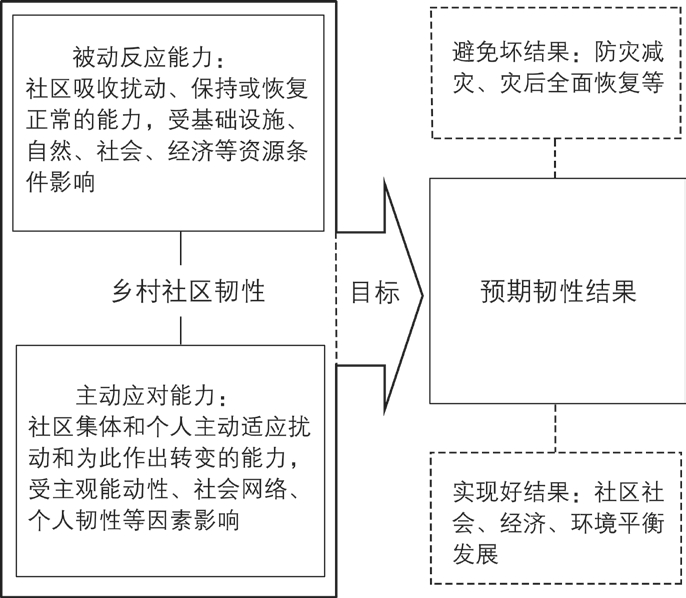

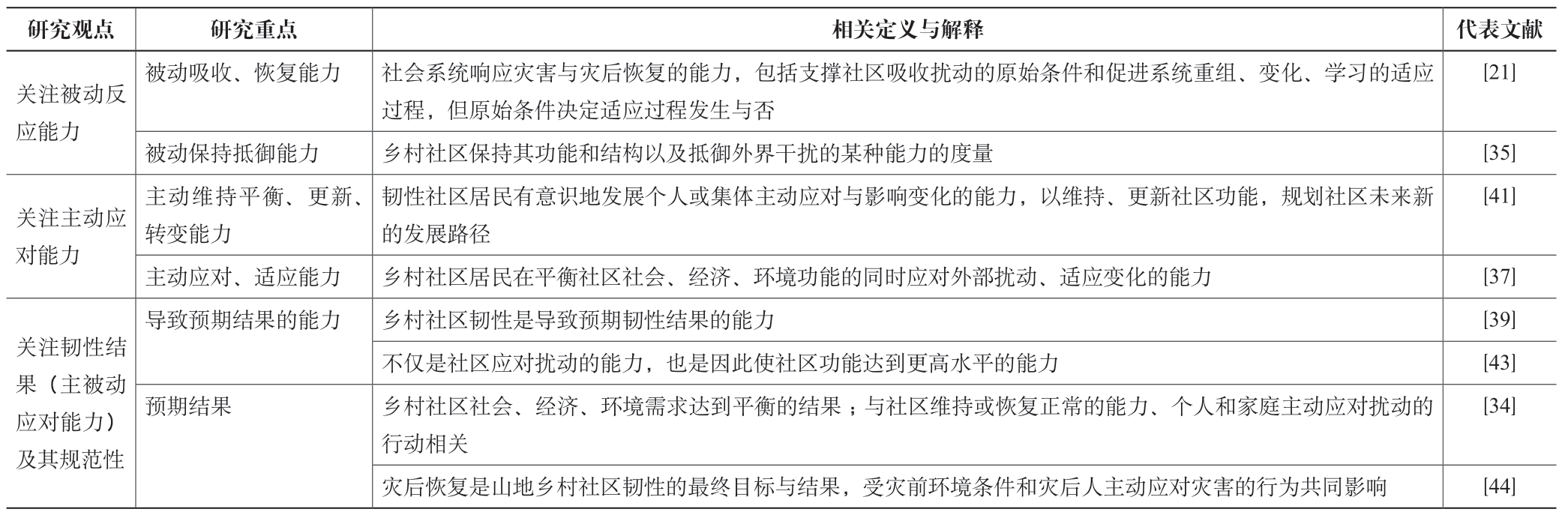

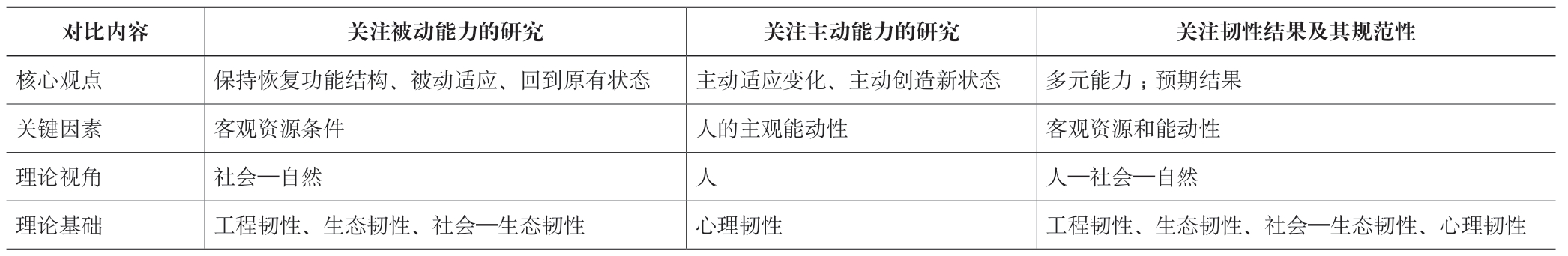

基于对上述能力的关注度不同,乡村社区韧性相关研究大致出现过三种理论观点:关注被动反应能力,关注主动应对能力,关注韧性结果及其规范性[8,34,39,41](表1)。这些理论观点经历了从单纯关注被动反应能力,到一些学者强调主动应对能力从而出现研究分歧,再到同时关注主被动能力导致的结果理论融合的演变(图1)。这一演变过程也是上述社会学科领域心理学韧性与工程、生态学科韧性两大不同韧性理论分支在乡村社区韧性研究中逐渐融合的过程,其本质体现了人们对乡村社区实际面临的生存发展困境的复杂性的理解不断加深,以及对乡村社区韧性作为一种多维度、多视角综合概念的认知转变[29,42]。随着以上理解和认知的发展,乡村社区韧性理论逐渐形成了由被动反应能力、主动应对能力以及符合社区居民预期的韧性结果共同构成的理论框架(图2)。

图1 乡村社区韧性理论演进

图2 乡村社区韧性理论框架

表1 乡村社区韧性的不同研究观点、研究重点、相关定义与解释

2.2.1 关注被动反应能力

关注被动反应能力的研究更多继承了工程、生态韧性分支的观点,借助工程韧性、生态韧性、社会—生态韧性概念来解释乡村社区韧性。这些研究强调乡村社区是人类—自然的一部分,其韧性产生于人类社会(社会系统、工程系统)与自然(生态系统)共同回应扰动的过程,依赖于社区为保持或恢复基本功能和结构对扰动作出被动反应的能力,受到为社区提供生计的自然资源、社区的社会经济状况、工程基础设施等各种客观资源条件发展状况的共同影响[21,28,32,35]。例如阿杰将生态韧性的概念引入社会系统的韧性研究中,关注了依赖自然资源生存的乡村社区在经历自然资源变化后,保证基本功能和结构不发生重大改变的前提下吸收外部压力的能力[28-29];佩尔茨等(Perz et al.)、杨新军等将资源依赖型乡村社区的韧性看作社会—生态系统韧性的一种,涉及保持和恢复系统关键属性的能力、生计与自然资源多样性、进行自组织以保持原有状态的能力三个维度[32,35];卡特(Cutter)在工程韧性基础上吸收社会—生态韧性理论观点,分析了社区应对灾害的韧性,认为乡村社区、城市社区等的韧性是它们应对自然灾害扰动和灾后恢复的能力,尽管该能力由支撑社区吸收灾害的资源条件(基础设施、自然资源、经济、治理结构、社会关系等)和灾后的社区系统主动适灾过程共同构成,但社区吸收灾害的能力决定了灾后适灾过程是否会发生[21]。

2.2.2 关注主动应对能力

然而,上述观点被质疑过于依赖以自然科学为基础的韧性概念而忽略了人类社会的独特性,并不能如实反映乡村社区应对灾害变化的真实过程与能力[31]。首先,作为由人组成的社会系统,乡村社区的生存发展更需要转变自身以适应变化,而非保持、恢复原有功能和结构[5],因为乡村社区在现实中经受着各种不断发生、相互作用、同时出现的社会、经济和自然变化,一直处于变化和将要经历变化的过程中[42]。其次,乡村社区普遍具有经济、设施条件薄弱但人的血缘、地缘关联更强的现实特征,使得这种适应和转变的成功与否很大程度上取决于社区中人的主观意愿和行为而非单纯的客观资源条件[43]。

因此,关注主动应对能力的研究吸纳了心理学韧性分支的观点来解释乡村社区韧性,尤其强调以人的能动性驱动的主动适应和转变能力,以及社会网络、个人韧性的重要影响[37,41]。人的能动性指人主动选择的能力,作为人类独有的能力,它允许人主动有意识地行动,预想未来,根据已有认知作出决定[39,45],使乡村社区居民集体和个人能够在灾害变化中作出理智决策,学习过去发生的灾害或变化经验,总结处理类似问题的技巧,从而预测未来可能产生的危险,提前有准备地应对变化,最终通过集体协作和个人行动有目的、有计划地利用和开发社区的资源来适应变化和作出转变,使社区系统实现更好的发展(bouncing-forward)而非回到旧有状态(bouncing-back)[8,40-41]。在影响居民集体和个人主动应对能力的因素上,社会网络和个人韧性受到更多关注。因为在集体层面,社会网络通过或强或弱的关系将居民连在一起,加强人们的互助行为,促进社会学习,联系知识和行动,提高居民共同行动与集体决策的能力,在社区应对灾害扰动时可以通过提供社会支持、非政府组织等发挥作用[46-47];在个人层面,个人韧性和社区韧性被证实具有相互促进的关系,幸福度、正面观念、包容性、早期经验、使命感、归属感、领导力和场所依恋等因素被证实可以同时影响个人韧性和社区层面的韧性[37,48-49]。

2.2.3 关注韧性结果及其规范性

随着被动、主动应对能力相继得到肯定,研究者近年来意识到乡村社区韧性无法通过单一的视角或理论进行解释,而需要一种整合的思维方式与方法[29],这促使一些研究者转向对主被动应对能力共同导致的韧性结果及其价值判断(normative judgements)的关注[34,39](表2)。这些研究者认为主被动应对能力都应该被纳入乡村社区韧性的概念框架中,因为具有韧性的乡村社区在面对扰动时具备多元的回应方式和能力,如面对快速发生的自然灾害可以通过被动反应能力保证社区回到先前功能状态以减少灾害损失,而面对缓慢发生的社会、经济衰退等则可以通过主动的适应变化和转变自身以实现新发展[11,34]。需要指出的是,这些能力必须与符合人们预期的某种结果(desirable outcomes)相关才有意义,如减轻社区遭受的地震灾害破坏或是社区实现更具韧性的发展等,即乡村社区韧性是导致预期结果的主动和被动应对能力[39,43]。在这一概念界定中,韧性的结果隐含了规范性,其能否实现与社区在外部扰动中维持或恢复正常的能力相关,也与社区个人和家庭主动适应外部扰动和发生转变的行动相关[34]。因此,韧性既受到自然、经济、基础设施等外在条件影响,也受到社会网络、个人韧性等社会系统的内在因素影响[44,50]。

表2 关注被动能力、主动能力和韧性结果及其规范性研究的差异对比

3 乡村社区韧性的国际应用研究与实践

乡村社区韧性理论的发展完善,促使了相关应用研究与实践的进一步深入。许多国家将建设乡村社区韧性作为乡村社区防灾减灾、灾后恢复以及乡村社区应对社会经济变化的重要手段和政策导向,这些应用研究与实践项目为如何提升乡村社区应对扰动的主动和被动能力提供了具体的方案措施[2,7,49]。

3.1 乡村社区应对灾害

在解决乡村社区应对灾害的问题上,乡村社区韧性应用研究与实践主要通过两个途径干预和提升乡村社区韧性。

(1)推行韧性规划,提升社区主动应灾能力

为增强偏远乡村社区的主动应灾能力,加拿大提出“乡村灾害韧性项目”(Rural Disaster Resilience Project)。该项目期望通过提供灾害韧性评估和规划工具,鼓励乡村社区居民参与社区灾害韧性规划,提高乡村社区主动应对灾害的能力,并论证了鼓励韧性思维和主动推进乡村韧性规划可以使小型乡村社区利用自身能力和资源提高灾害韧性能力。在这一项目中,研究者认为“有目的性的共同参与式规划可以有准备地应对危机,因为各种利益相关者在此过程中学会分担风险、相信彼此,从而提供各自不同的知识、经验来创新性地应对危机”。同时,研究提出了乡村社区灾害韧性规划的方法步骤:工作准备—韧性评估—构建韧性规划—实施规划[13]。

(2)通过新型技术或针对性方案,缩小城乡社区被动应灾能力水平差距

在提高乡村社区被动应灾能力方面,研究者重点关注城乡社区韧性的差距,尤其是以客观资源差距为体现的被动应灾能力水平差距。例如:一些研究者提出使用信息和通信技术弥补乡村社区在灾害预防和灾后恢复方面相较城市社区的资源劣势(如基础设施建设不足、经济条件差等),从而降低乡村社区的灾害损失[51];还有学者认为现有研究对乡村社区灾害韧性缺乏足够关注,其韧性特征被城市韧性、城市社区韧性研究所掩盖,影响乡村社区吸收灾害能力的原始韧性,即社区灾前本身具有的灾害准备、应对和恢复能力,主要受社会资本而非经济资本驱动,提高这一韧性需要更具针对性的方案[33]。

3.2 乡村社区应对社会经济变化

在乡村社区应对社会、经济变化方面,当前乡村社区韧性应用研究与实践的重点在于提高社区居民主动应对变化的能力,但也有学者提出根据条件不同采取提高被动或主动应对能力等不同措施。

(1)发起社区项目,促进乡村社区提升主动应对变化能力

为缩小一些资源匮乏、社区项目参与度低的小型乡村社区与其他社区的发展差距,欧洲的乡村发展计划(LEADER)在苏格兰最大的乡村区域之一丹弗里斯—加洛韦(Dumfries and Galloway)发起了“应对变化能力”(Capacity for Change)项目。该项目相关研究通过对比这些社区在个人和集体层面主动应对社会、经济变化的能力,认为乡村社区整体韧性的提升并不能解决乡村社区具体的问题,应该有针对性地增强某一维度的韧性能力(如个人经济韧性、社会韧性等),一些偏远乡村社区的韧性能力建设需要资金到位并由政府提供有效的社区项目参与机会[6,49]。

(2)提供韧性手册,指导居民提升主动应对变化能力

2005—2008年澳大利亚乡村社区斯坦索普(Stanthorpe)进行了为期三年半、包含三个阶段的乡村社区韧性建设实践,最后研究者为社区工作者、社区医务人员、参与社区事务的商业团体、社区领导者等提供了可以帮助建设乡村社区韧性的实用工具手册(Building Resilience in Rural Communities Toolkit),期望通过他们的行动实现所在社区韧性的提升。该手册提出了包括社会网络和支持、积极人生观、学习、早期经验、环境与生活方式、基础设施和服务支持、使命感、多元创新经济、包容性、信仰、领导力在内的11 个促进个人和社区韧性提升的概念,并对每一个概念进行简单解释,提供实现这些概念的建议、案例说明等,以帮助使用者理解和运用。

(3)不同发展阶段采取不同韧性提升措施

为保障全球范围内已经或正在衰退的乡村社区能够实现可持续发展,有学者认为有必要增强这些乡村社区的韧性来应对它们所面临的外部社会、经济衰退等问题,并认为除了国家政策和规划,增强乡村社区应对外部挑战的能力更需要更多本地居民自下而上的集体行动和参与。该研究还提出了用于不同发展阶段的乡村社区的韧性提升举措,包括:在以农业为主导的乡村社区,提高经济多样性以保证其在市场经济波动中的恢复能力;在发生产业转变(由农业向工业)的乡村社区,建立市场化制度以提高社区主动决策能力;在社会资本水平高的乡村社区,促进乡村系统发生更好的改变[1]。

3.3 作为乡村发展政策目标

近年来,乡村社区韧性越来越多地出现在欧洲国家的乡村政策中,用以阻止乡村地区人口的不断流失,保持和提升乡村地区的生活和服务水平[7]。例如:英国北爱尔兰2012 年的乡村白皮书行动计划将提升乡村社区韧性作为关键目标,在其2007—2013年乡村发展项目中提出支持提升乡村社区经济多样化以支持乡村社区韧性建设[7];2007 年苏格兰国家经济策略中提出为促进城镇和乡村的经济可持续发展,并使它们从中受益,政府政策会将重点放在建设具有韧性和适应能力的社区上①参见苏格兰政府《政府经济策略》(The Government Economic Strategy),www.scotland.gov.uk。;2012 年苏格兰国家规划框架包括了提升乡村社区应对变化能力的目标。

4 乡村社区韧性与我国乡村振兴

虽然乡村社区韧性在国际范围内已得到关注和认可,但其在我国的应用和研究都还不多,尤其是在乡村振兴领域[15,52]。这一方面可能归因于这一概念多视角、多理论、多学科融汇的复杂特征为其研究与实践增加了难度;另一方面可能归因于乡村比城市具有更多的文化和地域差异,因此与城市韧性广受国内学者关注的情况相比,乡村社区的韧性研究想要融入我国乡村的本土特色和实际情况并非易事。

尽管如此,越来越多的学者开始认同乡村社区韧性在我国乡村社区发展和乡村振兴中的研究与应用价值[52-53]。由于我国乡村社区也正面临着与其他国家乡村类似的人口流失、老龄化、经济发展困境,同时乡村社区作为我国乡村振兴的重要主体和载体,涵盖了村庄、村落和新型农村社区等[54],其发展对我国乡村振兴意义重大。虽然因国情不同,产生于欧美乡村发展背景的乡村社区韧性理论无法被我国直接套用,但其对乡村社区在不利环境下的生存发展能力、规律与内在机制的深刻阐释,仍然可以为我国乡村社区摆脱发展困境、助力乡村振兴提供有益指导。基于此,本章节分析了乡村社区韧性在我国乡村社区发展和乡村振兴中潜在的应用方向。

4.1 提升乡村社区韧性,促进农民发挥乡村振兴主体作用

坚持农民主体地位,发挥农民在乡村振兴中的主体作用是乡村振兴的重要原则。2017 年党的十九大报告提出乡村振兴战略;2018 年1 月中共中央、国务院发布关于实施乡村振兴战略的意见,提出坚持农民主体地位这一基本原则,“强调充分尊重农民意愿,切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用,调动亿万农民的积极性、主动性、创造性,把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点。”[55]

然而,由于我国乡村近现代以来常常被当作现代性的“他者”,在经济上“不发达”,在文化、精神上相对“落后”,中国社会对乡村持有自上而下“被拯救”的主导观念,导致乡村的主体性地位往往被无视或低估[56],农村社区和农民的主动性、积极性并没有得到充分调动,甚至常出现诸如政府主导投资的乡村环境整治或基础建设因农民不愿参与维护而导致后期成效一般的问题。此外,我国乡村社区所经历的人口流失、村庄空心化、老龄化等问题,极大地改变了乡村社会结构、文化传承,村社共同体趋于解体,乡村社会失去凝聚力,成为一种“无主体熟人社会”,农民的主体作用自然难以发挥[57]。

乡村社区韧性的理论与实践表明,提升乡村社区韧性可以提高乡村居民的能动性、集体协作能力和社区凝聚力,使他们即使在不利条件下也会主动寻找外部帮助和利用本地资源,“自下而上”主动谋求社区发展途径,充分发挥其主体性。乡村社区韧性的实践经验还为韧性提升提供了具体的参考方法,如推行居民共同参与的韧性规划,提供韧性建设指导、项目等。因此,提升乡村社区韧性可以成为促进我国农民发挥主体作用的潜在手段。

4.2 评估乡村社区韧性,为乡村振兴科学规划提供依据

乡村振兴战略规划要求科学把握乡村的差异性和发展走势分化特征,做好顶层设计,注重规划先行、突出重点、分类施策、典型引路[55]。由于我国乡村幅员辽阔,乡村空间和社会具有复杂多元、地域差异大和动态发展的特性,只有精准把握不同乡村之间的差异和现状,才能有针对性地制定科学的乡村振兴规划,实施有效的乡村振兴措施。基于此,乡村振兴规划主要将村庄分为集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁撤并四大类型[55]。但同样的村庄类型中,仍然存在一定的发展差异,在这种情况下,乡村社区韧性评估可以为乡村振兴规划更精准地区分这些发展差异提供支持。因为乡村社区韧性概念从社会、自然、人的整合视角描述一个乡村社区的客观资源禀赋、居民能动性与集体协作能力、社区发展诉求等各个方面,一个乡村社区的韧性水平可以较为全面地反映该乡村社区在社会、环境、经济等方面的发展现状与潜力,所以乡村社区韧性的评估结果可以成为乡村振兴规划潜在的分类依据。

4.3 增强乡村居民个人韧性,促进后疫情时代乡村社区发展

在后疫情时代,乡村的振兴发展将遭遇新的挑战。2020年3 月世界卫生组织将新冠肺炎(COVID-19)判定为全球性流行病,给世界各国人民的生命安全和生产生活带来威胁。我国农村在粮食产量、农产品加工、乡村旅游等多方面都受到了疫情的负面影响,导致很多农村社区的经济发展、农民收入、就业机会、心理健康等遭遇了新挑战。当前,很多学者关注到农村社区的经济发展所遭受的疫情影响,但很少有学者关注农民的心理健康对乡村发展的影响。乡村社区韧性理论认为,乡村居民的个人心理韧性是整个社区应对外部突发扰动能力的重要组成,因此心理韧性不仅涉及农民个人的健康,也会影响整个乡村社区在疫情下的健康发展。所以,加强乡村社区韧性中的居民个人心理韧性水平,是后疫情时代乡村社区发展与乡村振兴应该关注的领域。

5 结论

在人类社会面临自然、社会、经济多重压力的背景下,起源于物理、数学,产生于工程、生态学科体系的韧性概念,逐渐跨越自然与社会学科的领域界限,演变为解决人类社会问题的重要手段。乡村社区韧性作为韧性在社会科学领域的研究分支之一,关注乡村社区如何应对灾害变化以保持生存发展,被认为是社区系统抵御外部干扰、保持自身功能和结构的能力,也被认为是社区居民集体和个人应对变化的能力。围绕这些不同的能力,乡村社区韧性的理论研究经历了从关注被动应对能力(吸收、恢复、自组织能力等)到主动应对能力(主动适应、转变能力等),再到主被动能力共同导致的韧性结果及其规范判断的范式转变,并在乡村应对灾害、社会经济衰退等多方面得到应用实践。笔者认为乡村社区韧性概念在促进我国农民发挥乡村振兴主体作用、乡村振兴科学规划以及后疫情时代的乡村社区发展中具有应用潜力。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] LI Y,WESTLUND H,LIU Y.Why some rural areas decline while some others not: an overview of rural[J].Journal of rural studies,2019,68: 135-143.

[2] JEROLLEMAN A.Challenges of post-disaster recovery in rural areas[J].Cham: Springer,2020.

[3] MCMANUS P,WALMSLEY J,ARGENT N,et al.Rural community and rural resilience: what is important to farmers in keeping their country towns alive?[J].Journal of rural studies,2012,28(1): 20-29.

[4] SALVIA R,QUARANTA G.Place-based rural development and resilience: a lesson from a small community[J].Sustainability,2017,9(6): 889.

[5] IMPERIALE A J,VANCLAY F.Experiencing local community resilience in action: learning from post-disaster communities[J].Journal of rural studies,2016,47(Part A): 2014-2219.

[6] MARKANTONI M,STEINER A A,MEADOR J-E.Can community interventions change resilience? fostering perceptions of individual and community resilience in rural places[J].Community development (Columbus,Ohio),2019,50(2): 238-255.

[7] ROBERTS E,ANDERSON B A,SKERRATT S,et al.A review of the ruraldigital policy agenda from a community resilience perspective[J].Journal of rural studies,2017,54: 285-372.

[8] SCOTT M.Resilience: a conceptual lens for rural studies?[J].Geography compass,2013,7(9): 597-610.

[9] MACKINNON D,DERICKSON K D.From resilience to resourcefulness[J].Progress in human geography,2012,37(2): 253-270.

[10] NORRIS F H,STEVENS S P,PFEFFERBAUM B,et al.Community resilience as a metaphor,theory,set of capacities,and strategy for disaster readiness[J].American journal of community psychology,2008,41(1/2): 127-150.

[11] WILSON G A,HU Z,RAHMAN S.Community resilience in rural China:the case of Hu Village,Sichuan Province[J].Journal of rural studies,2018,60: 130-140.

[12] FISCHER A,MCKEE A.A question of capacities? community resilience and empowerment between assets,abilities and relationships[J].Journal of rural studies,2017,54: 187-197.

[13] MURPHY B L,ANDERSON G S,BOWLES R,et al.Planning for disaster resilience in rural,remote,and coastal communities: moving from thought to action[J].Journal of emergency management,2014,12(1): 1-16.

[14] 张甜,刘焱序,王仰麟.恢复力视角下的乡村空间演变与重构[J].生态学报,2017,37(7): 2147-2157.

[15] 颜文涛,卢江林.乡村社区复兴的两种模式:韧性视角下的启示与思考[J].国际城市规划,2017,32(4): 22-28.DOI: 10.22217/upi.2017.127.

[16] 汪辉,徐蕴雪,卢思琪,等.恢复力、弹性或韧性?——社会—生态系统及其相关研究领域中“Resilience”一词翻译之辨析[J].国际城市规划,2017,32(4): 29-39.DOI: 10.22217/upi.2017.128.

[17] McASLAN A.The concept of resilience: understanding its origins,meaning and utility[R].Adelaide: Torrens Resilience Institute,2010,1-13.

[18] BODIN P,WIMAN B.Resilience and other stability concepts in ecology:notes on their origin,validity,and usefulness[J].ESS bulletin,2004,2(2): 33-43.

[19] ALEXANDER D E.Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey[J].Natural hazards and earth system sciences,2013,13(11): 2707-2716.

[20] HOLLING C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual review of ecology and systematics,1973(4): 1-23.

[21] CUTTER S L,BARNES L,BERRY M,et al.A place-based model for understanding community resilience to natural disasters[J].Global environmental change,2008,18(4): 598-606.

[22] DAVOUDI S,SHAW K,HAIDER L J,et al.Resilience: a bridging concept or a dead end?[J].Planning theory & practice,2012,13(2): 299-307.

[23] DOWNES B J,MILLER F,BARNETT J,et al.How do we know about resilience? an analysis of empirical research on resilience,and implications for interdisciplinary praxis[J].Environmental research letters,2013,8(1): 014041.

[24] FOKLE C.Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses[J].Global environmental change,2006,16(3): 253-267.

[25] WALKER B,HOLLING C S,Carpenter S-R,et al.Resilience,adaptability and transformability in social-ecological systems[J].Ecology and society,2004,9(2): 5.

[26] WALKER B H,SALT D.Resilience thinking: sustaining ecosystems and people in a changing world [M].Washington D C: Island Press,2006.

[27] BROWND D,KULIG J C.The concepts of resiliency: theoretical lessons from community research[J].Health and Canadian society,1996,4(1): 29-52.

[28] ADGER W N.Social and ecological resilience: are they related?[J].Progress in human geography,2000,24(3): 347-364.

[29] MACKAY M,PETERSEN K.Rural community resilience research stock take and annotated bibliography[R].Faculty of Environment,Society and Design Lincoln University,2015.

[30] BERKES F,ROSS H.Community resilience: toward an integrated approach[J].Society and natural resources,2013,26(1): 5-20.

[31] WILSON G A.Community resilience,globalization,and transitional pathways of decision-making[J].Geoforum,2012,43(6): 1218-1231.

[32] PERZ S G,CABRERA L,CARVALHO L A,et al.Regional integration and local change: road paving,community connectivity,and social-ecological resilience in a tri-national frontier,southwestern Amazonia[J].Regional environmental change,2012,12(1): 35-53.

[33] CUTTER S L,ASH K D,EMRICH C T.Urban-rural differences in disaster resilience[J].Annals of the American Association of Geographers,2016,106(6): 1-17.

[34] WILSON G.Multifunctional “quality” and rural community resilience[J].Transactions of the Institute of British Geographers,2010,35(3): 364-381.

[35] 杨新军,石育中,王子侨.道路建设对秦岭山区社会—生态系统的影响——一个社区恢复力的视角[J].地理学报,2015,70(8): 1313-1326.

[36] 王子侨.恢复力视角下的黄土高原典型乡村社会—生态系统研究[D].西安: 西北大学,2018.

[37] ZWIERS S,MARKANTONI M,STRIJKER D.The role of change-and stability-oriented place attachment in rural community resilience: a case study in South-West Scotland[J].Community development journal,2016,53(2): 281-300.

[38] ROBERTS E,TOWNSEND L.The contribution of the creative economy to the resilience of rural communities: exploring cultural and digital capital[J].Sociologia ruralis,2016,56(2): 197-219.

[39] SKERRATT S.Enhancing the analysis of rural community resilience:evidence from community land ownership[J].Journal of rural studies,2013,31(3): 36-46.

[40] MAGUIRE B,CARTWRIGHT S.Assessing a community’ s capacity to manage change: a resilience approach to social assessment[R].Canberra:Australian Government Bureau of Rural Sciences,2008.

[41] MAGIS K.Community resilience: an indicator of social sustainability[J].Society and natural resources,2010,23(5): 401-416.

[42] HARRIS C,McLAUGHLIN B,BROWN G,et al.Rural communities in the Inland Northwest: an assessment of small rural communities in the interior and upper Columbia River Basins[R].USDA Forest Service-General Technical Report PNW,2000,PNW-GTR-4771-120.

[43] KULIG J.Community resiliency: the potential for community health nursing theory development[J].Public health nursing,2000,17(5): 374-385.

[44] MISHRA A,GHATE R,MAHARJAN A,et al.Building ex ante resilience of disaster-exposed mountain communities: drawing insights from the Nepal earthquake recovery[J].International journal of disaster risk reduction,2017(22): 167-178.

[45] DAVIDSON D J.The applicability of the concept of resilience to social systems: some sources of optimism and nagging doubts[J].Society & natural resources,2010,23(12): 1135-1149.

[46] ISLAM R,WALKERDEN G.How do links between households and NGOs promote disaster resilience and recovery? a case study of linking social networks on the Bangladeshi coast[J].Natural hazards,2015,78(3): 1707-1727.

[47] ROCKENBAUCH T,SAKDAPOLRAK P.Social networks and the resilience of rural communities in the Global South: a critical review and conceptual reflections[J].Ecology and society,2017,22(1): 10.

[48] BUIKSTRA E,ROSS H,KING C A,et al.The components of resilience perceptions of an Australian rural community[J].Journal of community psychology,2010,38(8): 975-991.

[49] STEINER A,MARKANTONI M.Unpacking community resilience through capacity for Change[J].Community development journal,2013,49(3): 407-425.

[50] WILSON G A,SCHERMER M,STOTTEN R.The resilience and vulnerability of remote mountain communities: the case of Vent,Austrian Alps[J].Land use policy,2018,(71): 372-383.

[51] FIRDHOUS M F M,KARURATANE P M.A model for enhancing the role of information and communication technologies for improving the resilience of rural communities to disasters[J].Procedia engineering,2018,212: 707-714.

[52] 李玉恒,阎佳玉,刘彦随.基于乡村弹性的乡村振兴理论认知与路径研究[J].地理学报,2019,74(10): 2001-2010.

[53] 岳俞余,彭震伟.乡村聚落社会生态系统的韧性发展研究[J].南方建筑,2018(5): 4-9.

[54] 项继权.论我国农村社区的范围与边界[J].中共福建省委党校学报,2009(7): 4-10.

[55] 乡村振兴战略规划(2018—2022 年).(2018-09-26)[2021-06-09].http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm.

[56] 杨利慧.社区驱动的非遗开发与乡村振兴:一个北京近郊城市化乡村的发展之路[J].民俗研究,2020(1): 5-12.

[57] 吴重庆,张慧鹏.以农民组织化重建乡村主体性:新时代乡村振兴的基础[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3): 74-81.