自哈维(Harvey)提出“企业主义”以来[1],欧美诸多研究者将其用于阐释后福特时期公私合作模式如何推进弹性资本积累,取得了丰硕的研究成果[2-4]。我国在社会主义市场经济条件下也进入了以土地为主要驱动要素的、规模空前的资本积累时期[5-9],这一现象引起了海内外学者的广泛关注。实行土地有偿使用和分税制改革以来,由于土地出让收入无须与中央政府共享[10],地方政府对土地财政的依赖渐增,开启了各类资本对城市土地市场的追捧,以及寻求土地升值带来的巨大回报。受西方学界影响,中国城市研究亦重点关注具有公私合作特征的企业主义,探讨地方政府如何与外资或私人开发商形成增长机器,促进城市资本积累[11-14]。然而,近年来的一些研究表明,在中国,由大规模城市土地(再)开发驱动的资本积累展现出不同于传统认知的企业主义特征,以各类国有平台为代表的国有力量已经遍布资本市场[15-17],主导了资本积累的方式和进程,用以实现城市乃至国家发展的战略目标。本文审视上海世博园土地再开发中的权力博弈、资本运作和招商引资,旨在厘清国有力量主导的企业主义之运作特征和机制,以丰富企业主义理论在中国语境下的研究,并为城市大型项目的规划开发提供借鉴参考。

1 城市空间生产中的企业主义

“空间生产”理论由法国马克思主义学者列斐伏尔(Lefebvre)提出[18]。他认为空间不仅是客观的物质实体,更是被生产出来的社会实践产物,而每个社会由于其生产方式的不同会产生相应的空间生产模式。哈维继承并发展了空间生产的观点,认为资本城市化过程实际上是资本为克服过度积累危机而向城市建设空间的时空转移,并在此基础上提出了资本的三次循环理论来解释资本转移和空间修复过程[19]。苏贾(Soja)提出的社会空间辩证法认为,城市空间问题是资本、权力和阶级等政治经济力量塑造的必然结果,揭示了空间的社会生产本质,强调社会生活既是空间性的生产者,又是空间性的产物[20]。不同于西方因过度积累危机导致的资本城市化,我国快速城镇化是政府为寻求经济增长主动进行的空间生产,既涉及乡村空间向城市空间转变引发的城市扩张,也包括城市内既有空间重塑下的城市更新,资本积累目标则主要通过对土地使用权的出让和土地增值收益的(再)分配实现。在既有建设用地征用制度和土地增值收益分配制度下,城市政府通过土地开发推动资本、劳动力等发展要素向城市源源不断地流动和集聚,土地开发成为城市空间(再)生产的重要手段。自1980 年代后期土地使用权有偿转让办法实行以来,基于土地的以地产开发为导向的资本积累成为中国城市发展的特征,土地财政成为地方税收的主要来源和国家资本的重要形式[5,7,14,21]。2000—2009 年,大部分地方政府每年收取的与土地相关的税收和出让金占地方财政收入的60%甚至更多,主要通过土地储备的方式进行运作。可以说,理解城市土地开发机制,尤其是各级政府在土地开发过程中的作用,是理解当代中国城市资本积累运作逻辑的关键[22]。

企业主义为研究1980 年代后以资本积累为导向的城市开发提供了重要的理论视角。该理论源于欧美经济衰退下经济自由主义的复苏[23]。受国家权力下放和去监管化思潮的影响,城市被重新定义并成为空间治理的重要尺度[1],于是城市政府摒弃福特时代规模生产的“管理主义”,转向后福特弹性生产的“企业主义”,削弱福利国家制度并强调绝对增益[24]。在北美和西欧,私人资本实力雄厚,其企业主义常表现为政府与私人资本通过公私合营主导城市开发[2-3],实现地方经济增长和大规模积累[25-27]。洛根和莫洛奇(Logan & Molotch)的城市增长机器理论以及斯通(Stone)的城市政体理论是分析这类增长模式的重要理论:前者关注城市经济增长中政治与经济利益团体的联合以及增值财富在两者间的分配[28];后者则关注资本积累中包括专业人士、媒体、非营利组织、社区团体等更广泛的联盟关系,并审视不同利益群体如何参与到多层次的治理联盟中[29]。中国1980 年代推行的分权化和1990 年代的分税制改革,给予地方政府更多自主权的同时引发了激烈的地方竞争。地方政府通过空间再生产获取交换价值的能动性有增无减,城市治理模式也呈现增长导向的企业主义发展特征[30-31]。不过,国内对企业主义的实证研究多关注城市政府如何体现出熊彼特所定义的企业家精神和企业家城市转型路径[32-33],对在此影响下的空间生产机制探讨有限。

不同于北美和西欧广泛公私合营的开发模式,中国的大型项目大多由政府或国有企业主导,不仅为资本增益,还致力于服务城市和国家的战略发展目标,最终起到维护国家权力的作用。因此,中国城市资本积累模式不仅限于洛根和莫洛奇的增长机器或者斯通的政体理论,还具有明显的国有力量主导的企业主义特征[17,34],即政府通过国资平台或国有企业参与市场化的土地开发,实现城市经济增长。最主要的参与形式是成立城市开发公司,进行一级土地开发。英国的城市开发公司董事会由私人部门人员构成、中央政府批准,并向中央政府负责[35];而中国的大多数城市开发公司是隶属于地方政府的国有企业[15-17]。得益于政府背景,中国城市开发公司投资的项目往往得到地方政府担保,可以通过土地抵押从国有银行获得贷款,并负责筹集资金以进行搬迁补偿、基础设施建设、动迁安置以及运营管理工作[10,15-17]。城市开发公司往往具有灵活的股权结构,资本可以通过股权结构变动在企业间自由流动[36],从而重新分配土地(再)开发产生的增值收入。在二级土地开发中,相比私营企业或外企,国有企业通常在房地产初始登记和投资方面更有优势[15],通过定向招拍挂或以低于市场的价格获得土地使用权。国企领导通常由政府官员兼任,不仅为政府官员在政企间流动提供了平台,也以此实现了政府对市场的干预。通过国有企业实现政府力量的市场化并不意味着政府权力的削弱。相反,这样做是为了巩固政府在市场中的作用,强化企业主义中的国有力量。不过,仅由城市开发公司运行无法完成资本积累,因为搬迁耗费大量时间和精力,且土地出让充满不确定因素。能够按需协调并调动各级行政力量的灵活治理结构是保障项目成功的关键。为保证项目交付效率,城市开发公司通常不必参与动迁的具体工作[16-17,37-38],相关工作根据实际情况将移交给属地政府(如区政府或街道办)或提请上级政府裁决(如省政府或中央政府)。这一灵活的治理组织有益于动迁工作的高效性,扩大了政府对土地市场进行行政干预的范围。下文以上海世博园的土地再开发为例,深入探讨城市空间生产中国有力量主导的企业主义特征和机制。

2 上海世博园的空间生产机制——企业主义行动

上海是中央政府在经济改革背景下“塑造、管理”社会主义市场经济的窗口,在此背景下形成的上海模式在中国增长主义环境下不断演进和完善[39]。早在1980 年代,时任市长汪道涵便提出申办世博会的战略设想。经过多年研究,上海将申办世博的决定报请中央,得到中央的同意与支持。与奥运会“城市申办、城市主办”的理念有所不同,世博申办确立了“世博会是国家项目,由国家主办、上海承办”的总体方针,由中央政府出面申请,专门成立2010 年上海世界博览会申办委员会,具体工作交由上海市政府开展。对国家而言,世博会有助于提升国家形象、促进外交和国际合作,进而带动国民经济社会发展。中央政府领导下的上海模式对2010 年世博会的成功举办起到了积极作用。世博园为全球资本在地化创造了新的尺度,其打造无疑将成为城市空间再生产的旗舰案例,融入全球增长主义政策的知识循环,提升上海在世界城市网络中的地位和影响力[40]。下文从资本博弈、资本运作和招商引资三方面深入探讨世博空间生产机制,以丰富对中国企业主义的理解。

2.1 世博园空间生产中的权力博弈

与中国许多大型城市开发项目一样,上海世博会的空间生产以土地资本为核心,通过土地融资服务其战略发展目标[17,34]。世博会选址在黄浦江南岸一个衰败的制造业码头,政府希望通过世博会的举办为被低估的土地资本增值。通过举办世博会,市政府将土地储备的四个阶段“收回土地—持有土地—场地准备—土地配置”纳入世博会筹办和会后利用的时间框架,以重塑新城市空间,促成高效的土地利用,实现上海的可持续发展。上海世博会场规划用地面积5.28 km2,包括26.2%的住宅用地和62%的工业用地,其中涉及的大量企业和住户需要搬迁。1990 年代末土地使用权有偿转让办法在各大城市实施后,土地可以作为商品被定价和租赁,土地使用权成为社会财富积累的宝贵资源,搬迁也因房产所有者和搬迁执行者之间普遍存在的利益冲突而易陷入僵局。为减少潜在冲突,市政府设立上海世博会事务协调局(以下简称“世博局”),作为派出机构为土地收储提供行政支持并监管土地开发,其董事由上海市政府常务副秘书长担任。随后世博局在相关地区设立了分支机构部署搬迁。根据《上海市城市房屋拆迁管理实施条例(2001)》,世博局制定了“阳光政策”,为被拆迁家庭分配了高额的预算,提高了动迁补偿标准。根据安居客上海房产网公布的数据,2016 年,三林和浦江世博家园安置基地的房价已经超过4 万元/m2,搬迁家庭可在获得房屋所有权5 年后出售。

工厂的搬迁涉及中央国企和地方国企大量划拨的工业用地,权属变更相对复杂。企业搬迁中,议价能力通常与行政级别成正比,央企的领导行政级别往往很高,议价能力远超其他企业。而世博工业用地中约74%为央企所属,协商过程异常漫长。国务院领导的世博组委会为世博局和中央部委下属的工业企业协商创造了条件。在国务院领导的支持和世博会的时限性影响下,经过反复协商,央企最终同意将工厂搬到罗泾钢铁基地和长兴岛造船基地,但保留了部分土地所有权,为后续土地开发带来了一定的不确定性。世博会用地在2007 年年中完成了第一阶段土地收储。收回土地和出让土地之间的时间差,加上世博会的营销效应,促成了上海市区最后一块可开发土地的增值。虽然动迁成本高昂,但该项目被赋予的使命超越经济利益,展示了短期大型事件在城市长期发展中的作用。

2.2 世博园空间生产中的资本运作

为了实现将上海提升为全球城市的战略愿景,上海世博土地控股有限公司(以下简称“世博土控”)充分利用世博园用地进行开发。世博土控由上海世博土地储备中心(以下简称“世博土储”)、上海地产(集团)有限公司(以下简称“地产集团”)和上海城市建设投资开发总公司(以下简称“上海城投”)于2003 年12 月共同投资组建,是上海众多城市开发公司之一。其中,世博土储注资34 亿元,地产集团注资30 亿元,上海城投注资30 亿。作为市属国有企业,世博土控凭借其深厚的政府背景,负责世博会地区土地收储、基础设施和场馆配套设施建设,以及会后的土地处置和债务偿还。在国家和上海市政府的担保下,世博土控与国有银行①通过2017 年8 月笔者对上海世博发展集团经理的采访获悉:“2007 年世博会项目建设发行了20 亿债券”。签署大量贷款协议,为世博园区的搬迁和建设筹集资金[41]。《中国2010 年上海世博会注册报告》显示,土地动迁投资资金远远超过世博会前期180 亿元的项目建设投资资金和107 亿元的展览运营投资资金。与大多数城市开发投资公司一样,世博土控不必参与搬迁的具体工作,相关工作由黄浦区、卢湾区和浦东区②2011 年6 月,国务院批准将原卢湾区并入黄埔区。政府及其下属街道办事处组织开展。

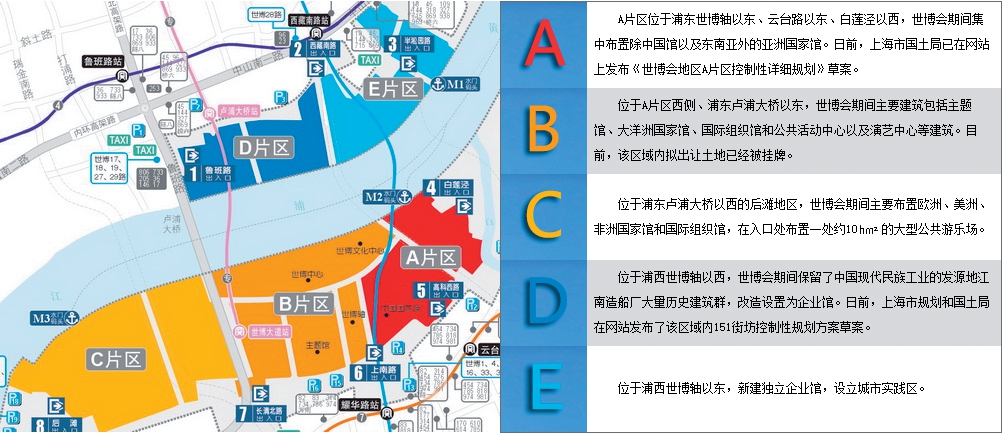

2010 年世博会闭幕后,土地开发的治理结构进行了重组,工作重点转向二级土地市场开发和招商引资。会后的世博园区规划了“五区一带”的空间布局:A、B 片区是吸引投资的主要展览和商业区,C 片区是预留的后滩扩展区,D 片区是类似柏林博物馆岛的文化博物馆区,E 片区则被改造成创意产业园区(图1)。A、B 片区的主要地块将在二级土地市场上租售。从战略上看,世博园的改造融入了上海后工业的发展轨迹,强调了从制造业向服务业的转型。

图1 世博园区后续利用功能分区平面

资料来源:上海城市规划设计研究院提供

世博土控在世博村和浦江世博家园进行了新开发,并将前期招商引资的工作移交给了上海世博发展集团(以下简称“世博集团”),实现了二级土地市场风险共担,以避免因租户逾期付款而出现的财务困境。世博集团董事长兼党委书记是前世博局副局长,许多员工也都来自世博局。与市政府的紧密关系帮助其获得不少财政支持。作为上海市中心的少数可开发土地,世博园区的土地资源非常宝贵,因此世博集团更加重视入驻企业准入规则的制定。世博集团与市政府相关部门合作,筛选出符合上海“四个中心”战略的企业,并在土地二次开发中优先考虑国有企业。作为市属国有企业的子公司,世博土控通过股权结构的改变,实现国有企业之间资本的自由流动,促使土地增值利润在国有企业之间重新分配。2010 年3 月,上海城投将持有的世博土控31.90%的股权转让给世博土储;同年4 月,地产集团将持有的世博土控31.91%的股权转让给上海市土地储备中心。2016 年,在B 片区和A 片区分别出让了100%和74.10%的地块之后,上海市土地储备中心将公司31.90%的股权归还给地产集团,资本增值213.50%。地产集团向世博土控增资15 亿。至此,上海城投在建设完成后退出控股,世博土储持股58.72%,仍为公司控股股东,地产集团持股41.28%,土地储备运作获得的土地增值收益部分回流至世博土控,进行后世博资产项目投资管理、资金平衡等工作,偿还世博债务。

2.3 世博园空间生产中的招商引资

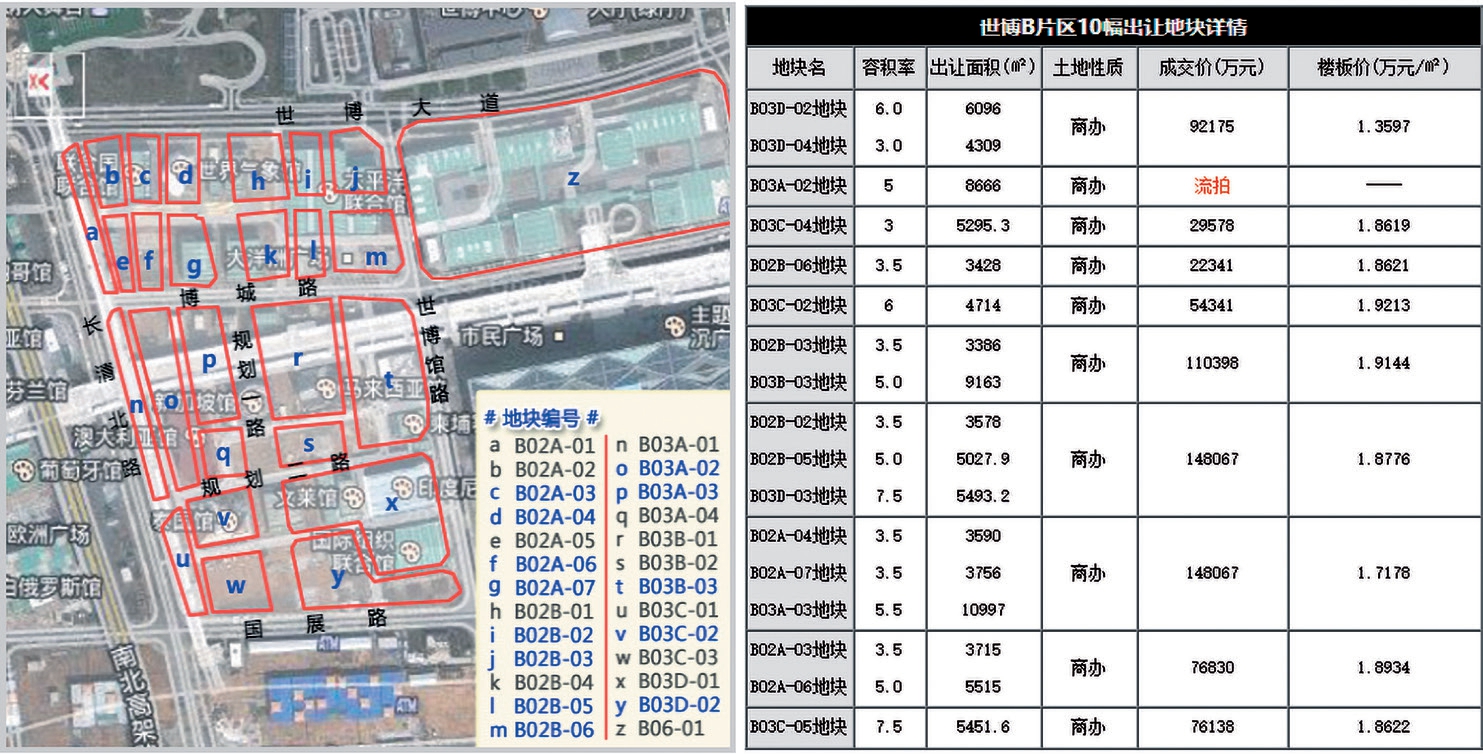

2011 年6 月,上海市经信委、城市规划局、国土资源部(现为自然资源部)与世博集团组成B 片区招商引资工作小组。为确保国家利益和土地增值收益,该团队采用了“先遴选,后出让”的原则,将企业投资意向上报市政府审批。直至2016 年,B 片区地块全部出让,且均由央企以底价摘得,完成了资本更替(图2)。在这一过程中,二级市场的土地增值收益在国有体系内重新分配。首轮招商引资中获得土地使用权的中央企业实力雄厚,包括宝钢集团、中国商用飞机有限公司、中国国家电网公司、中国华能集团、中国华电集团和中国铝业有限公司等。与B 片区“央企总部”的定位不同,A 片区定位为国际企业总部集聚区,其招商工作组由市发改委牵头,由市经信委、市商务委、市金融办、市规土局、浦东新区政府、世博发展集团等10 个部门组成。工作组采取“先入围,后竞拍”的机制,即成员单位通过沟通和谈判进行筛选和确认,提出拟入驻企业建议名单,报请市政府审定,允许企业通过投标获得土地使用权,在一定程度上放开竞争。A 片区的部分土地得以溢价出售。2013 年5 月,中国电力投资集团华东分公司以10.1 亿元摘得A09A-01 地块,溢价22.59%,成为世博园内首次出现溢价成交的地块。随后,深圳市立业集团成为拿下世博地块的首家民企。然而,世博园对外资的吸引力并没有想象中大。竞购土地的境外投资者仅有台湾的远东集团和吉富控股以及韩国的SK 集团①根据2017年8月笔者对上海世博发展集团经理的采访整理。。原本计划在A 片区世博绿谷引入世界500 强外资企业的地块被世博集团和上海浦东发展银行以底价共同竞得。可以看出,世博集团在资本运作上得到了政府支持,在招商引资上优先考虑中央企业,但土地受让的资本构成并未实现国际化。

图2 世博园区B 片区土地出让情况

资料来源:上海城市规划设计研究院提供

3 结论

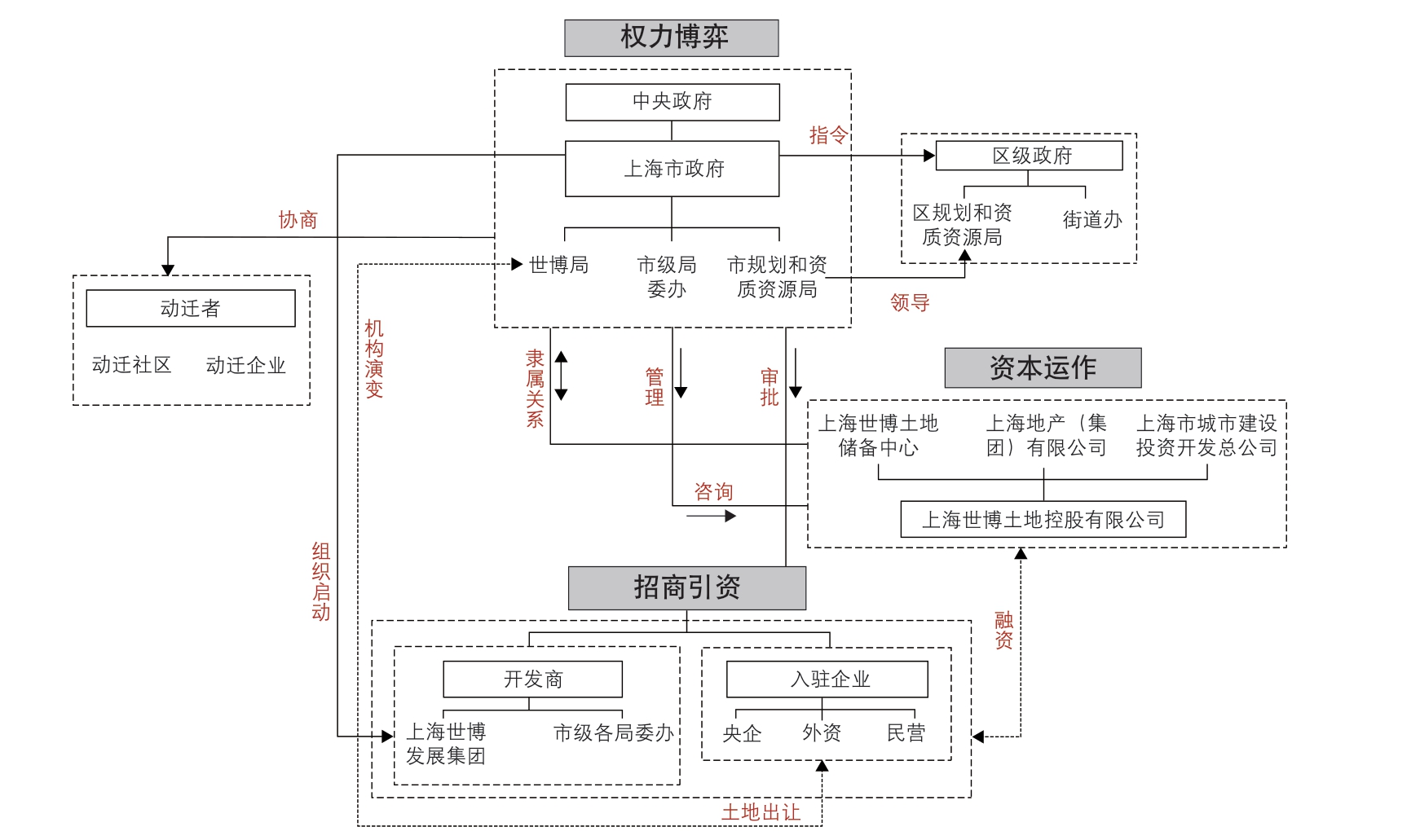

本研究以企业主义为理论视角对中国城市空间生产机制进行了探讨。通过对世博园空间生产中资本博弈、资本运作和招商引资的回顾,深化了对土地驱动下国有力量主导的企业主义特征和机制的理解(图3)。尽管许多研究已经关注到国有力量在城市大规模开发和基于土地的资本积累中的重要作用[14,34,37],但本文中的世博会案例进一步揭示了国家权力在各级行政机构和国有企业的广泛渗透[15,17]。国家权力的复杂构成巩固了政府对市场的干预能力,但也造成不同部门、各级政府和各类国企之间的紧张关系,并导致城市土地开发的不确定性。上海世博会作为国家项目,肩负扩大国家形象、推进国民经济社会发展的使命,其目标不仅限于博览会举办带来的经济收益,而更注重对国家和城市竞争力的提升。

图3 上海世博园的空间生产过程

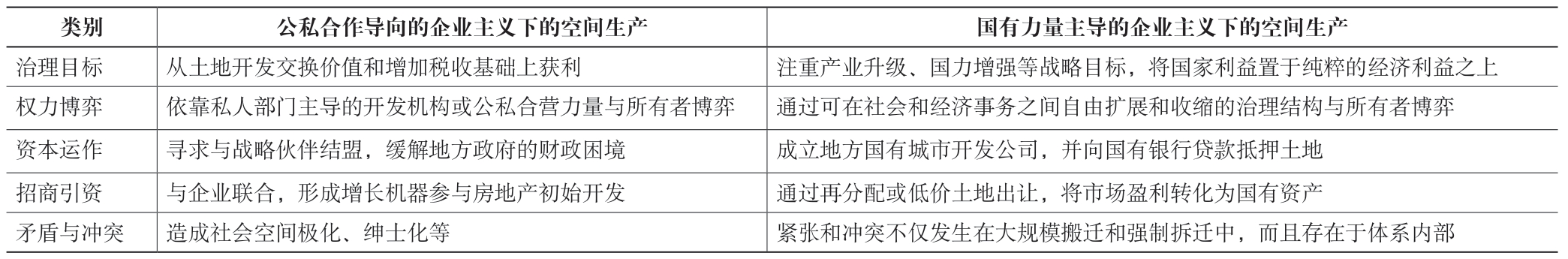

本文进一步探讨了在国有力量主导的企业主义治理模式下,如何通过土地开发实现空间生产和资本积累,以丰富企业主义理论。表1 比较了公私合作特征的企业主义[1]和国有力量主导的企业主义[17,34]视角下土地开发的治理机制。在土地一级开发中,公私合作特征的企业主义强调寻求战略合作伙伴以减轻地方政府的财务困境[10];而国有力量主导的企业主义则寻求成立地方国有的城市开发公司,通过抵押土地从国有银行筹集资金。在二级土地开发中,由政府和私人资本组成的以利润为导向的增长机器是公私合作企业主义的主要形式[11],而在国有力量主导的企业主义中,国资平台或国有企业通常通过再分配或调低价格,将市场盈利转化为国有资产。本文案例中,所有在第一轮获得土地使用权的企业都是中央国有企业。这与有关企业主义的西方文献中私人资本的广泛参与差异较大。其原因在于欧美和中国在不同的社会、政治、经济背景下,具有不同的治理目标。传统的以公私合营为特征的城市企业主义,以通过土地开发获得交换价值中的经济利润和增加的税收基础为最终目标;而国有力量主导的企业主义在此基础上更注重产业升级或提升国家实力等更高层次的战略目标,并将国家利益置于首位[17]。因此,尽管土地增值对于上海世博会的空间生产仍然关键,但其对于提升城市和国家实力而言更为重要。这也就不难理解世博局在项目执行中为及时减轻动迁阻力而推行的“阳光政策”等,即使这些政策产生了高成本的补偿标准。不过,这并不意味着国有力量主导的企业主义可以消除新自由主义大型项目中普遍存在的紧张和矛盾[25]。日益复杂的政体结构造成了不同部门、各级政府和各类国企之间新的紧张和冲突。这在世博园工业用地的空间再生产中已有体现,成为未来发展的不确定因素。

表1 公私合作导向的企业主义和国有力量主导的企业主义下的空间生产机制比较

简言之,国有力量主导的企业主义在实施诸如世博园之类的大型项目时是有效且高效的。这不仅归因于可在社会和经济事务之间自由扩展以及收缩的治理结构具有足够的灵活性,更得益于企业化的政府附属机构具有足够的便利性,可为政府官员在政府与市场之间的自由流动提供平台,并通过可变的控股结构使得资本在国有企业之间自由流动。

注:文中未注明资料来源的图表均为作者绘制。

[1] HARVEY D.From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism[J].Geografiska annaler,1989,71(1): 3-17.

[2] CARRIèRE J-P,DEMAZIERE C.Urban planning and flagship development projects: lessons from EXPO 98,Lisbon[J].Planning practice and research,2002,17(1): 69-79.

[3] CODECASA G,PONZINI D.Public-private partnership: a delusion for urban regeneration? evidence from Italy[J].European planning studies,2011,19(4): 647-667.

[4] COQ-HUELVA,D.Urbanisation and financialisation in the context of a rescaling state: the case of Spain[J].Antipode,2013,45(5): 1213-1231.

[5] SHEN J,WU F.The suburb as a space of capital accumulation: the development of new towns in Shanghai,China[J].Antipode,2017,49(3): 761-780.

[6] LIN G C S.Scaling-up regional development in globalizing China: local capital accumulation,land-centred politics,and reproduction of space[J].Regional studies,2009,43(3): 429-447.

[7] CHIEN S.Chinese eco-cities: a perspective of land-speculation-oriented local entrepreneurialism[J].China information,2013,27(2): 173-196.

[8] JIANG Y,WALEY P,GONZALEZ S.Shifting land-based coalitions in Shanghai’ s second hub[J].Cities,2016,52: 30-38.

[9] XU J,YEH A,WU F.Land commodification: new land development and politics in China since the late 1990s[J].International journal of urban and regional research,2009,33(4): 890-913.

[10] HUANG D,CHAN R C.On ‘land finance’ in urban China: theory and practice[J].Habitat international,2018,75: 96-104.

[11] HE S,WU F.Property-led redevelopment in post-reform China: a case study of Xintiandi redevelopment project in Shanghai[J].Journal of urban affairs,2005,27(1): 1-23.

[12] YANG Y R,CHANG C H.An urban regeneration regime in China: a case study of urban redevelopment in Shanghai’ s Taipingqiao Area[J].Urban studies,2007,44(9): 1809-1826.

[13] QIAN Z.Institutions and local growth coalitions in China’ s urban land reform: the case of Hangzhou High-Technology Zone[J].Asia pacific viewpoint,2007,48(2): 219-233.

[14] HE S,WU F.China’ s emerging neoliberal urbanism: perspectives from urban redevelopment[J].Antipode,2009,41(2): 282-304.

[15] JIANG Y,WALEY P.Shenhong: the anatomy of an urban investment and development company in the context of China’ s state corporatist urbanism[J].Journal of contemporary China,2018,27(112): 596-610.

[16] LI J,CHIU L H R.Urban investment and development corporations,new town development and China’ s local state restructuring-the case of Songjiang new town,Shanghai[J].Urban geography,2018,39(5): 687-705.

[17] WANG Z,WU F.In-situ marginalisation: social impact of Chinese megaprojects[J].Antipode,2019,51(5): 1640-1663.

[18] LEFEBVRE H.The production of space[M].Oxford: Blackwell,1992.

[19] HARVEY D.The limits to capital[M].London and New York: Verso,2018.

[20] SOJA E W.Seeking spatial justice[M].Minneapolis: University of Minnesota Press,2010.

[21] LI L.State rescaling and national new area development in China: the case of Chongqing Liangjiang[J].Habitat international,2015,50: 80-89.

[22] CHUNG C,ZHANG F,WU F.Negotiating green space with landed interests: the urban political ecology of greenway in the Pearl River Delta,China[J].Antipode,2018,50(4): 891-909.

[23] 李凌月.转型时期欧美及中国城市重构研究——基于西方文献的解读[J].国际城市规划,2020,35(3): 9-14.DOI: 10.22217/upi.2018.428.

[24] PHELPS N A,MIAO J T.Varieties of urban entrepreneurialism[J].Dialogues in human geography,2019: 1-18.

[25] SWYNGEDOUW E,MOULAERT F,RODRIGUEZ A.Neoliberal urbanization in Europe: large-scale urban development projects and the new urban policy[J].Antipode,2002,34(3): 542-577.

[26] LEHRER U,LAIDLEY J.Old mega-projects newly packaged? waterfront redevelopment in Toronto[J].International journal of urban & regional research,2008,32(4): 786-803.

[27] FAINSTEIN S S.Mega-projects in New York,London and Amsterdam[J].International journal of urban & regional research,2008,32(4): 768-785.

[28] LOGAN J,MOLOTCH H L.Urban fortunes: the political economy of place[M].Berkeley,Calif.: University of California Press,1987.

[29] STONE C N.Regime politics: governing Atlanta,1946-1988[M].Lawrence,KS: University Press of Kansas Lawrence,1989.

[30] 曹湛,彭震伟,毕胜.“城市企业主义”——一个转轨期我国城乡空间现象的分析视角[J].现代城市研究,2016,27(10): 79-86,101.

[31] 栾峰,何丹.企业家城市:城市发展理论的内涵及其批判[J].城市规划学刊,2005(2): 50-54.

[32] 殷洁,罗小龙,程叶青,等.基于企业家型城市理论的工矿资源型城市转型——以马鞍山市为例[J].地理科学,2010,30(3): 329-335.

[33] 张勇,何深静.城市企业主义视角下的政府转型——中部小城济源的发展路径[J].人文地理,2015,30(2): 65-71.

[34] WU F.Planning centrality,market instruments: governing Chinese urban transformation under state entrepreneurialism[J].Urban studies,2018,55(7):1383-1399.

[35] 易晓峰.合作与权力下放:1980 年代以来英国城市复兴的组织手段[J].国际城市规划,2009,24(3): 59-64.

[36] MILHAUPT C J,ZHENG W.Reforming China’ s state-owned enterprises:institutions,not ownership[M]// MILHAUPT C J,LIEBMAN B L,eds.Regulating the visible hand?: the institutional implications of Chinese State capitalism.Oxford: Oxford University Press,2016.

[37] CHAN R C K,LI L.Entrepreneurial city and the restructuring of urban space in Shanghai Expo[J].Urban geography,2017,38(5): 666-686.

[38] JIANG Y,WALEY P,GONZALEZ S.Shanghai swings: the Hongqiao project and competitive urbanism in the Yangtze River Delta[J].Environment and planning a,2016,48(10): 1928-1947.

[39] RAMO J C.The Shanghai bubble[J].Foreign policy,1998,111: 64-75.

[40] MCCANN E.Urban Policy Mobilities and global circuits of knowledge:toward a research agenda[J].Urban insight,2013,101(1): 107-130.

[41] LI L.A mega-event approach to glurbanization: insights from Expo 2010,Shanghai[J].Journal of geographical research,2019,2(1): 1-12.