“场域”(field)的概念源自物理学——物理场以物质要素为作用对象,以力在空间中扩散并传播能量为运作原理。一般认为,物理场为形式化地描述不同事物及其相互作用关系(尤其是远距离状态下)提供了一种新的方法①要理解物理学中的“场域”概念,首先要注意到牛顿物理学无法解释无直接接触的引力作用,因此,“能量可以通过空间进行传播”这一理念可被看作牛顿物理学向现代物理学的过渡,即能量可以是基于质量的(碰撞交换动量的牛顿物理学),也可以是无质量的(爱因斯坦的观点)。详见:KADAR E E,SHAW R E.Toward an ecological field theory of perceptual control of locomotion[J].Ecological psychology,2000,12(2): 141-180.,由此这些关系可被具体感知、分析和建构。城乡规划研究中,“场域”已成为一个较常出现的术语,如“城市场域”“场域与景观涌现②“涌现”指系统中个体间预设的简单互动行为所造就的无法预知的复杂样态现象,是复杂性理论中的一个重要概念。理论”等,而其应用现状多基于语义上的空间属性及其所传递的其他有价值的信息,罕有从严谨的概念甚至理论意义上对场域进行探讨。因此,场域的概念如何界定,其理论内涵和实践意义等还需进一步剖析。

基于物理场的方法论模型具有跨自然科学门户的普适性[1],“场域”概念在多个学科中被隐喻所衍生出的理论模型,可被视为这一科学术语在具体场景下的理论建构成果,这些隐喻过程的成立意味着“认知拓扑结构”的一致性③喻体要保持本体的“认知拓扑结构”(cognitive topological structure,即事物的意向图式结构)不变才能映射,只有那些与本体的意象图式结构一致的概念成分才能从喻体映射过去。详见:徐盛桓.隐喻的起因、发生和建构[J].外语教学与研究,2014,46(3): 364-374,479-480.。因此,本文首先溯源主流场域模型的形成和发展过程,归纳场域概念背后的共性要素特征,挖掘其科学内涵和一般理论潜力,总结场域区别于其他相近概念的独特意义与价值;再基于所得研究结论,演绎推理场域理论在城乡规划空间研究中的运用方法和重要的应用方向。

1 “场域”概念的起源

作为物理学中的重要概念,物理场论起源于17 世纪并经历了漫长的理论准备,19 世纪中期“场”正式成为物理学技术术语,意味着早期自然哲学中被广泛承认的“没有实际接触的物体无法建立联系”的原则被推翻[2]。麦克马林(Ernan McMullin)认为牛顿的引力理论是现代场理论最早的萌芽,后期法拉第和麦克斯韦对磁场理论的发展(将场看作空间的状态)使得“场域”概念正式确立,“场”自此成为重要的表征形式。

从萌芽发展至概念明确,“场”的基本思想保持了一致性——当一个场出现时,一个物体的周围便存在一个影响区域,并与该物体存在一定的距离[2]。爱因斯坦将空间和时间从经典牛顿物理学所表述的形而上学和绝对性质中解放出来[3],在广义相对论中将几何结构看作引力相互作用的表现①爱因斯坦在广义相对论中将引力势与时空的几何特征相联系,用几何术语表达引力作用,即场体系的几何化。曹天予教授将其称为物理场的“几何纲领”(the geometrical programme),并基于“形式不等同于内容”的哲学实在论区分出强弱版本。。力的相互作用意味着关系的产生,且这种作用过程具有持续性,这是物理场两个最主要的特性[1],代表了其作用机制。物理场开启了对客观存在但难以具象把握的事物的关注和研究,加之其机理衡量和描述经验被成功探索,由此成为众多理论模型的科学起源。

2 主流场域理论模型及场域特征分析

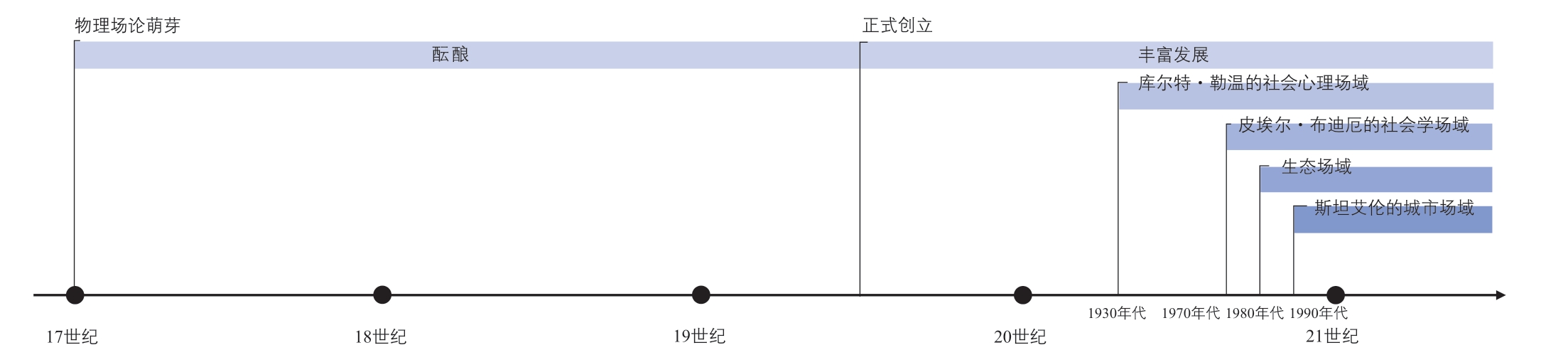

尽管不同学科对物理场论的隐喻理论构建客观上存在时间先后(图1),但事实上它们并无严谨的相互继承关系,彼此属于物理场论主干上的不同分支。这些场域的构建使得形态和性质相对模糊、难以具象把握的事物(例如心理、文化)及其相互作用的整体性、连续性的存在得以被界定。这是后续研究中场域能够如同常规事物一般被具象感知、描述和分析的关键。在此基础上,场域形成、演变、作用的机理问题是研究的核心,把握场域及其内部事物间相互作用的关系,往往需要同时关注整体与局部、连续性与瞬间。因此下文将以“场域如何界定相应研究范畴内的存在对象”以及“场域如何把握对象之间、对象与场域整体间的双向作用关系”作为梳理主流场域理论模型的两个重点。

图1 场域理论模型发展时间线

2.1 社会心理场域

格式塔心理学(Gestalt Psychology)是第一个使用物理场作类比并对其进行条理性叙述的心理学理论,其中的许多原则成为当代心理学理论的基础[4]。最初格式塔心理学家仅以人的个体为研究单元,后逐渐认识到如此无法充分揭示社会心理的过程机制,社会事实(social facts)与传统的生理事实(physiological facts)同等重要甚至较后者更加重要,至此心理学与社会学的传统对立关系逐渐消失[5]。1930 年代,心理学场论代表人物库尔特·勒温(Kurt Lewin)从爱因斯坦的理论中获得灵感,试图对大脑所处的物理环境和社会环境进行整体场域描述。他对心理场域的定义是“被认为相互依存的共存事实之总和称为场”[6]。

勒温将行为、目标、需求、欲望、意图、紧张、力量和认知过程组织为一个系统,构成这一整体的要素间相互依存,且关系呈现动态变化。在这个系统中,要素产生的能量对人的行为形成驱动或者约束的张力,一个人的主观因素、所处的客观环境以及主观化后的客观环境共同构成的整体系统决定了某个特定时间点的个体行为以及心理活动[7]。为了更清晰地揭示个体行为的社会心理机制,他还创造了一种称为“霍道罗基空间”(hodological space)②勒温认为传统拓扑学只提供了静态图景,无法对力进行矢量测量,因此提出一种新的几何框架并将其命名为“hodological space”,hodos 为希腊语,意为“路径”。在这个空间里,勒温用矢量(vector)表示走向目标的运动方向。译名“霍道罗基空间”出自尹培桐先生在《存在·空间·建筑》(诺伯格·舒尔兹著)一书中的翻译,也有学者将此词译为“矢端空间”。详见参考文献[5]。的新几何范式:心理环境与个体在功能上共同组成一个相互依存的场域,即生活空间;可运用物理的度量概念、拓扑的逻辑和数学函数来处理生活空间中大量共存的、相互关联的、具有相对位置的事实,试图实现该场域的模型化,解读可观察到的事实背后的数学逻辑关系[5]。

物理学中,场论被用来描述各种现象,包括空间与时空相互联系的事实和过程。在心理学中,场基于个体行为同时受以往经历与当下状态影响的基本观念,巧妙地以整体性视角,从根本上处理了通常被认为是对立的两种社会现象——某种社会力量在外部约束着个人,而个体的行为是基于内部动机。社会心理场论对如何将历时与共时性解释结合起来的问题具有启发意义[8]。

2.2 社会学场域

勒温明确使用场域的类比,最直接地将场论的理念从物理科学转移到社会心理学[9]。1970 年代,皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)将场域理论进一步普遍化并确立其为社会学中的基础理论,使其在社会学研究中更具普适性[7]。布迪厄将场域视作社会研究的基本分析单元,并将其定义为不同位置间“客观关系的网络或形构”[10]。社会场域具有可分化和自主化的属性,分化为一系列由自身“游戏规则”(运行逻辑)支配的半自主子场域(政治、经济、宗教、文化生产的场域等)[11]。子场域的自主性在于其不仅可以依照自身运行逻辑对本场域内要素进行管理,还可以影响其他场域。各子场域间既相对独立,也相互影响。

社会场域的运行逻辑是“竞争”,“资本”(指一个场域中的有效资源)与“惯习”(habitus,指场域的参与个体自身的思维方式和行为倾向)则是描述竞争关系和过程的两个重要概念。场域中相对位置间的客观性关系使位置(由竞夺各种权力或资本的分配时所处的地位决定[12])的占据者(可以是社会个体或群体)拥有权力进行资本争夺。争夺的目的是获得更多权力,争夺的方式则受场域运行逻辑和个体本身的惯习影响。因此,社会学中场域的本质是通过诉诸其他人之间的相对位置来解释个人行动中的规律性[8]以及社会运行的逻辑。

传统社会学对社会行为的解释侧重于宏观或微观层面的分析,布迪厄提出的社会场域理论则提供了一个从中观层面理解社会秩序的方法[9]——研究社会场域的同时把握社会结构和个体行为;通过阐释资本、惯习以及场域的真实规则,揭开社会阶级结构的面纱[13]。这一理论模型能够很好地处理主流社会学中研究者容易忽略规律性模式问题这一基本弱点,因而具有一般解释方法的性质[8]。

2.3 生态场域

在传统生态学竞争理论无法圆满地解决生物间(尤其是非接触条件下)相互影响的背景下[14],受物理场论解决非生命体间作用问题的启发[15],1980 年代出现了生态场域理论(Ecological Field Theory),首用于对植物间空间干扰的概括描述,此时生态场是场源植物对其他植物产生影响的区域,与物理场一样涉及远距离的交互作用[16-17]。而后生态场的描述范围扩大至生物之间以及生物与环境之间相互作用形成生态势的时空范围,其中生态势反映的是生态场中任意一点受各种生态因子作用或影响的总和,具有大小和方向性[18]。生态场关注的是“物”在环境中的生态位关系,在经典生态学理论基础上以一种演绎的思维方式和较为严格的定量、直观、综合的生态系统动态模拟模型[19-20],探求生物间以及生物与环境间的作用机制与规律[17,21]。

当研究对象从植物转变为生物,生态学结合符号学研究催生了另外一种基于生物感知的生态场,即“认知生态场”(cognitive ecological field),此时生态场的含义拓展为一种生物与周围世界相互作用的生态空间[22]。与植物生态场不同,在认知生态场中生物体的行为在受到外部环境刺激影响的同时也被主观感知所操纵,一连串的多元关系形成了“认知生态场网络”[23]。尽管无法建立如植物生态场般严谨的量化数学模型,认知生态场在理解生物与外界互动过程的相关议题上依然是一个重要的理论拓展。

2.4 城市场域的探索与实践

1990 年代,许多学者开始探索了解城市发展的潜力及其条件[3]69,城市理论家们提出了去中心化的城市社会学(de-centered urban sociology)需求,即不具体化城市或假定固定的领土边界[24],其中较具代表性的是斯坦·艾伦(Stan Allen)。艾伦借用桑福德·昆特(Sanford Kwinter)对引力场的描述来阐释城市场域的含义:场域是由这些可见不可见的信息流、资本流和主体流以复杂的构型进行交互的场所,它们构成了一个离散场所,一个流体网络[25]。城市本身具有社会、政治和技术变革的特点,不是一个连贯、稳定的场域[26],而是一个不断变化发展的动态过程、有机整体。城市场域理论重新定义图形与场之间的关系,不将图形看作一个界限分明的物体,而是场本身产生的一种效果,正如艾伦所言,“作为强度的瞬间,作为连续场中的波峰或波谷”[27]。

传统认知里,西方建筑被视作“对象”(object),与环境一直处于主客体二元对立的关系中。艾伦则将建筑之间的环境而非建筑本身作为对象以减少两者间的对立冲突[28]。在城市场域中,对象是场域的构成要素,场域是对象的存在环境。城市场被视为一些小的、自我相似的部分的集合,在保持整体一致性的同时创造局部差异[26]21。局部内在规则具有决定性,而整体的形状与范围是高度流动的,因此场域不由几何模式定义,而由错综复杂的局部连接决定[3]69。局部之间的间隙是比局部更重要的特征,它控制着场域的发展、范围和形式[29]。

在此基础上,场域状态(field conditions)进一步说明了城市场域如何将局部统合于整体:“场域状态可以是任何形式或是空间上的母体,它能够在尊重其自身特性的前提下,将各种元素整合到一起,其多孔和局部间的交互性决定了场所的形式是界限松散的集合体”[30]。这意味着城市中应该通过系统和组合的设计,密切关注事物之间的间隔,创造一个自由的关联空间。艾伦没有(也不打算)将场域状态发展为系统的建筑形式或结构理论,而旨在提供一种工作策略[31],表明其广泛的相关性:“场域状态从最初来源于对城市的直觉,而后延伸至基础设施、毯式建筑、生态,甚至是景观。并且在经过大量实践后,我深信其既是建筑性的,也是城市主义的,甚至与景观特别相关”[26]26。

2.5 场域概念的特征、价值和意义

鲁道夫·拉梅尔(Rudolph Joseph Rummel)将自然科学和社会科学的场域理论或方法高度归纳为三个类型,即动态场域、平衡场域和关系场域[4]。动态场域将场想象成连续的能量系统,在某种空间(物理的、心理的、视觉的、社会的及其他)中传播,涉及空间中可能出现的力或张力;平衡场域包括相互关联和相互依赖的力、元素、对象、决策等之间的瞬间平衡;关系场域仅将场看作相互依赖和相互作用的关系总和。运行原理上,三者明显不同:动态场域作为能源系统产生力量,平衡场域强调力的平衡,关系场域强调各要素相互依存。而在实际研究中,三者往往互有重叠[4]。

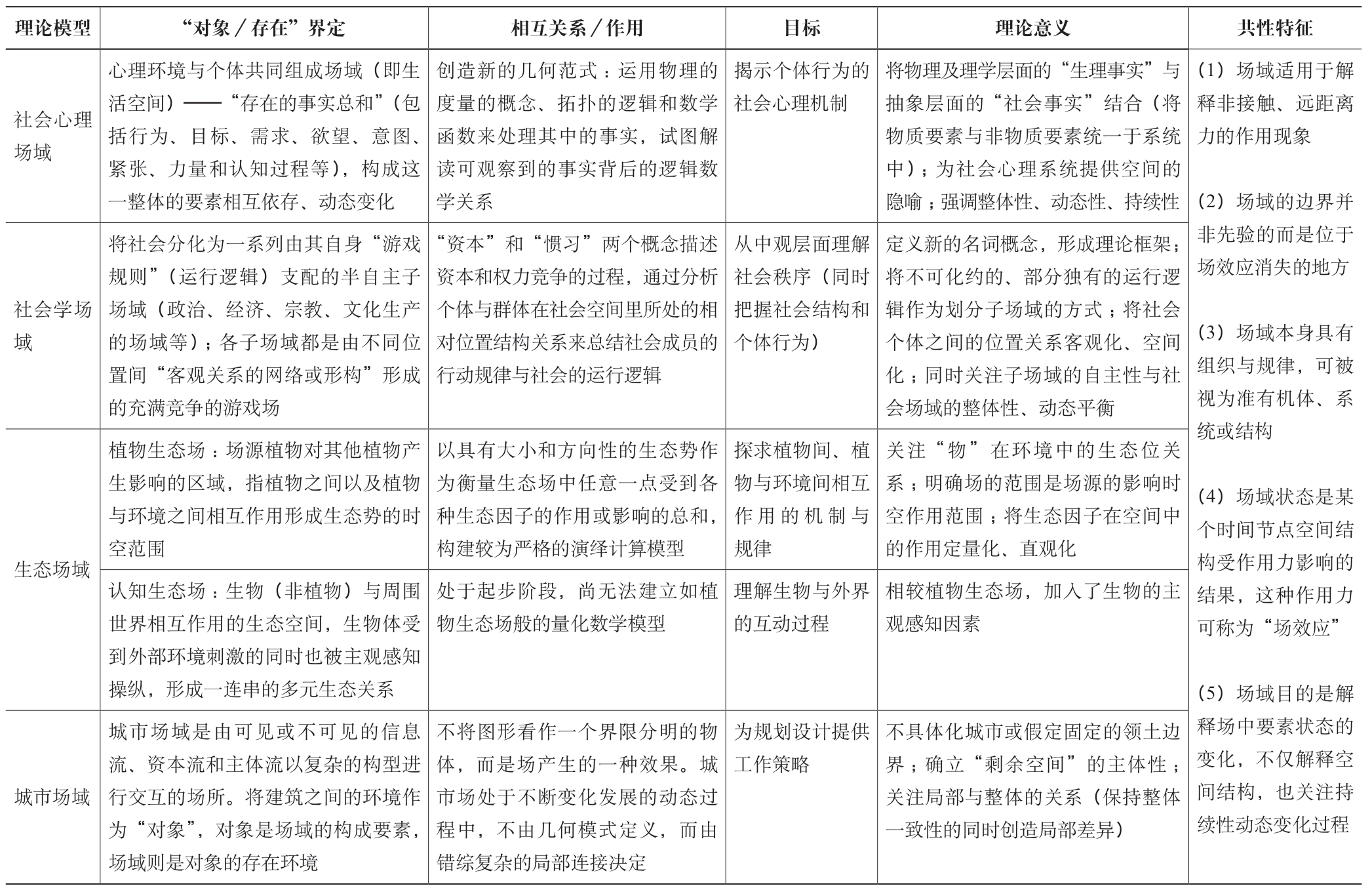

总的来说,以物理学为起源,“场域”不停经历“意义—隐喻—模型”的科学术语发展过程。归纳相应学科中长期以来在酝酿的、模糊的有机整体性思维,逐渐完善并发展出相应语境下的多种模型并再次产生新意义,这种概念映射过程为科学理论概念连续性的跨越和发展提供了桥梁和中介[32]。正如前文所述,映射过程的成立必然意味着认知结构的一致性,因此我们得以通过综述“场域”在实际应用场景下所构建的、已经过一定时间检验的具体理论模型,尝试归纳总结这一科学概念的特征。这是内涵认知的关键环节,也是后续对场域理论继续拓展应用所依赖的框架以及遵循的原则。综合前文的分析以及麦克马林、马丁(John Levi Martin)[8]、拉梅尔[4]等人的研究,笔者将场域概念和模型的理论要点总结如下(表1)。

表1 场域概念模型比较

场或场域的主要价值在于能够为形式化描述分析不同事物间的行为或相互作用(尤其在远距离情况下)的总和效应以及整体性特征提供一种全新的本体论和方法论。场域的本体论意义能在城乡规划层面体会得更明确——传统上空间的属性是“空”,因此在目前的研究实践中,在物质与非物质层面,空间多被认为是具体“事物”的“残余”或“溢出”性存在,而场域概念有可能使空间成为真正“实”的、优先(或至少不是残余)的存在。换言之,场域能够改变整体在与局部的博弈中总是让位于局部的情况。而在方法论层面,众多场论皆针对性发展出相应的数学拓扑模型以及关系理论模型,以描述其运行规则和原理。但只有在理想化条件下,数学拓扑模型才能够被构建(如物理场模型、生态场模型),否则反而容易造成舍本逐末的情况。例如勒温试图将其场论拓扑化,但后来该拓扑模型的实用性遭到质疑,被认为失去了该理论最初的意义[33]。

3 场域概念的应用与发展

3.1 场域的应用方法

笼统的“场”包括两个层面的意义:第一,在一个空间内(如心理、社会、文化或语言空间),事物的位置是时空坐标的函数;第二,场域是一个力的运作区域。后者以前者为前提,并在其基础上增加了不断在整个区域扩散的力的概念;前者称为“空间理论”,后者称为“场论”[4]。城乡规划的空间操作步骤可被笼统分为空间分析、决策制定和计划实施。针对空间分析部分,场域理论应首先通过构建场域关系空间(与绝对空间相对)进行现象的观察与解释(认识),再结合绝对空间的情况得出结论。当然,两个步骤之间的过渡还涉及关系空间与绝对空间的映射过程。下文将对场域理论在空间分析过程中的应用要点作初步设想。

3.1.1 场域本体的构建

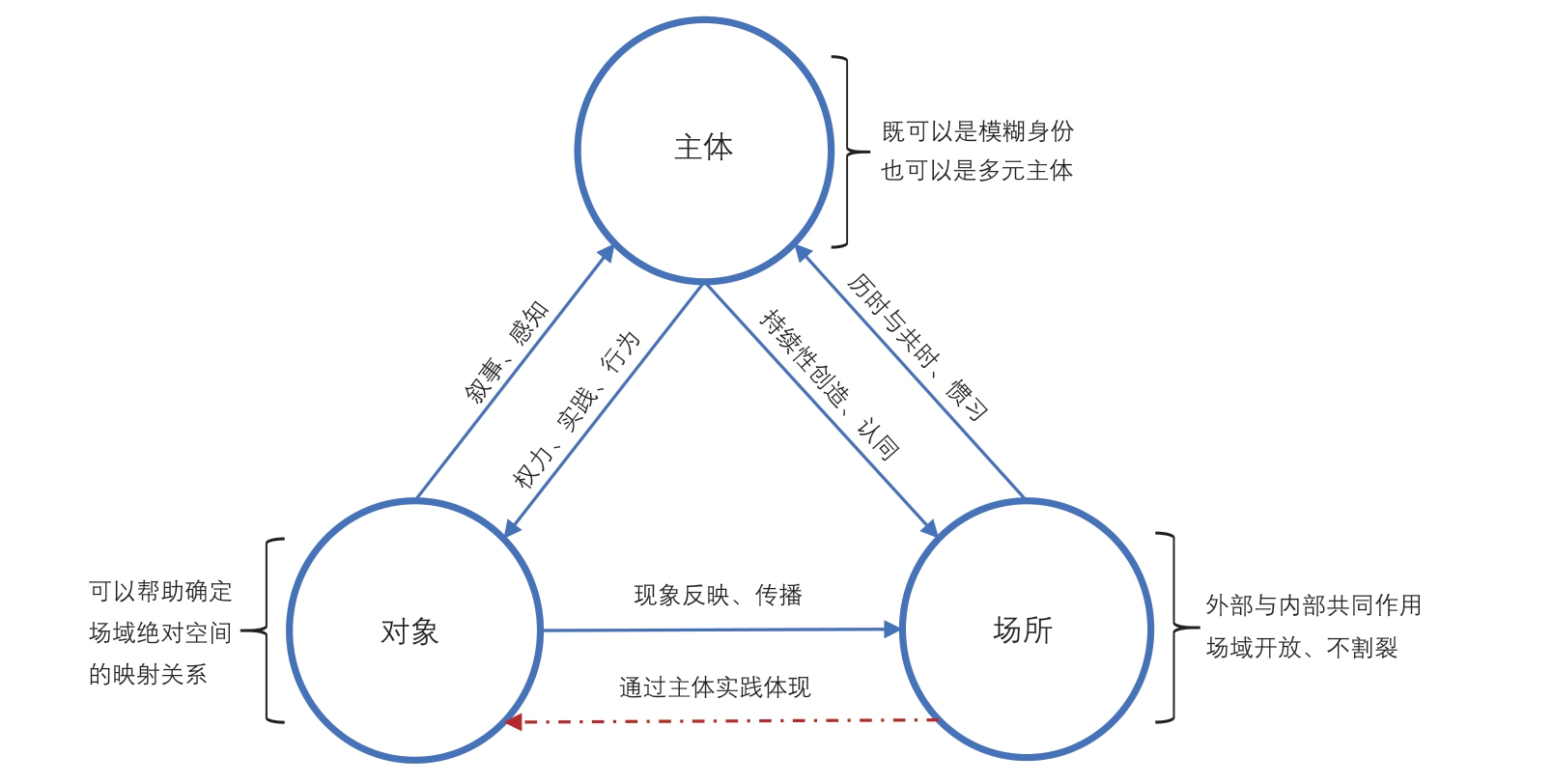

从前文的梳理可以看出,已有场域模型多聚焦于场域本体的构建,并具有相似的工作内容:确定对象(场域关系空间中的边界体现于对象的范围)、对象之间的组合以及作用方式、对象在整体中的位置。而后续关于对象之间、对象与整体之间状态相关性的阐释,就是关于场域运行机理的讨论。城乡规划对于空间的研究不止于空间描述或分析,更侧重于人(行为主体)与空间物质环境之间的关系研究[34]。同时,人与环境之间的关系必定受到历史、文化、社会、政治、经济等非物质要素的影响,因此场域的本体构成应包括主体(subject,人类个体或群体)、对象(object,与主体直接作用的客观世界物质要素)、场所(place,同时包括地理位置信息以及产生作用的社会、政治、经济、文化等非物质要素)以及它们的相互关系、作用方式(图2)。

图2 空间问题中场域主体结构示意图

3.1.2 场域关系空间的结构与运行机理

场域是有机开放、动态平衡的,因此无法一一举例分析其中要素之间的关系(要素间的因果关系可能是多对一、一对多甚至多对多)。但研究者可以把握场域关系空间的核心结构,通过其中核心对象的状态变化,尽可能地概括场域运行机理。此处核心结构的定义是:能够维持场域存在与运行的基本构成(换言之是不可约的),它包括了上述本体组合中三个类型的行动者以及它们之间的主要关系。而剩余的要素或者关系也存在主次之分,主要部分是指对场域不具有决定性影响力但无法忽视的内容(也许是场域的个性所在),次要部分则能够在一定程度上不予讨论。

讨论场域关系空间的结构与运行机理时,还需要对“尺度”进行另一层面的解读:场域的尺度并非指代传统的绝对空间等级嵌套概念,而更加接近于一种关系网络的范围,例如个体的日常生活空间,实行某个政策的区域、某个族群,甚至可以是几个连续或不连续的城市等。此时的“场域关系空间”是一个不严格的概念——以某一限定条件划定的“相对整体”。所谓“相对”,即场域的尺度存在层次,低层级的整体就是高层级整体的“局部”。换言之,一个场域中允许存在更小的场域(局部),局部之间的关系包括从属、依附、相辅甚至竞争等。对研究者来说,不存在固定的最优观察与分析尺度,因为同一局部在不同尺度层次中可能具有不同的属性和功能,因此有时还需要进行多尺度检验。

3.1.3 关系空间到绝对空间的映射以及实践操作原则

绝对空间是对象相互作用的活动区域,它与场域关系空间的映射方式通过场域主体中的物质对象以及场所中所包含的地理位置信息决定,具有多变的灵活性。根据前文中强调的尺度内涵,场域对应的绝对空间在地理上不一定连续,有可能是被统一于拓扑结构中的分散场所,例如城市中的商业场所系统、公共服务设施系统等。此处便可以体会出场域视角下研究对象物理空间边界的非先验性。

对绝对空间进行保护或利用时,介入立场应为影响、引导场域的状态走向,例如衰退/缩小、增强/扩张、改造/改变走势等。另外,由于场域处于整体性的动态变化,要素之间的作用关系是双向甚至多向的,无法在介入过程中实时观察整体效用。从资源利用或可操作性的角度来看,分析与规划蓝图可以是整体的,实际操作却应在建立反馈修正机制的基础上以局部叠加的方式进行。

3.2 场域理论的应用方向

场域概念的应用具有多方向的可拓展性,本质上都是运用一种动态的、整体性的、非线性思维透视可见或不可见的空间现象,发展出一套自洽的解释逻辑。下文尝试从空间心理认知、城市规划设计、文化景观系统三个方面探索场域的应用方向。

3.2.1 作为心理认知分析的工具

针对区别于植物的、具有感知能力的生物,生态学科又进一步利用其对周围环境的感知作为基础来定义环境背景,提出了认知场。景观不再被视为中性的地理基质,而成为主观或有效模式、过程的集合[35]。认知生态场对生物与变化的环境相互作用的复杂过程提供了新的解释,填补了生态、行为和认知之间的认识论差距[22]。这种模式有利于从生态信号的角度分析生态模式和过程,因此近年多被用于声景生态学(Soundscape Ecology)[36]以及生物多样性[37]的相关研究中。认知生态场假说将景观视作认知的实体,亦可用于人类环境行为的研究,在调查人类行为以及景观环境偏好等方面都具有应用潜力。

不仅如此,学者还认为心理场因素在中国古代审美文化传统中一直存在,“境域”即心理场域[38]。心理整体效应与中国传统审美观念不谋而合,因此利用心理场论认识“意境”不失为东西方逻辑之间的一种有益对话[39]。从心理场的整体论和同型论的角度出发能把握园林审美的内在规律,理解“写意重于写实”的审美追求[40]。同理,徐苏斌认为风水中的“气”正是具有拓扑几何特性的心理场,而“气”与“形”不可分的紧密关系则是中国人心理场的特色,风水与心理场作为东西方的事象,是人类精神的互补体现[41]。

3.2.2 提供一种城市规划分析与设计视角

艾伦认为无论自然还是城市中心,都在按照景观中潜在的有形/无形基础结构所设定的格局运行,因此建筑师、城市规划师、风景园林师需要从生态系统中学习自组织,思考如何留出余地,使组织随时间变化实现自我发展。设计师应创造一种初始的条件,在这种条件下,设计元素与未来不确定事件之间的相互作用可能会出现完全不同的甚至是意料之外的空间特征[31]。在该过程中,“图解”(diagram)成为理论与实践串联的工具。图解保持了相对连贯的整体概念:自上而下的组合原则,在宏观上关注组合关系,同时定义小范围的局部差异。图解还能阐明和解释布局原理,在不同尺度的实际项目中通过整合功能更好地考虑地区、系统、对象的问题,使城市地区能够通过其自组织能力在系统的形式中保持凝聚性。基于此,设计师才能够科学地表达系统的内在性、动态性和连续性原则,成为物质/能量的协调者[3]67-69。

也有学者认为城市场域的概念与将城市系统视为复杂网络的复杂性理论高度相关[39]。《景观中的涌现》(Emergence in Landscape Architecture)一书就将“城市场论”与“开放系统”“非线性系统”等名词并置,并称之为“涌现理论在景观中表征的关键概念”,认为这些名词是“对相同内容的不同表述”[3]8。书中描述了涌现理论下设计师工作模式的变化:景观被视为动态且不可预测的开放系统;设计师不再仅是方案提供者,而需要提供自下而上与自上而下交互混合的有效设计;如果建立了适当的初始条件,社会资本可以从系统内部建立。这些要点与基于场域状态的规划设计特征是一致的,设计师基于现状设定系统的初始条件,系统的开放性意味着城市中的成员(设计师、使用者等)可以通过与系统共同作用从而控制开放系统的走向[3]203-229。

无论是艾伦自身对于城市场域的论述,还是其他研究者将该理论与复杂系统进行对比、解读与发展,都意味着城市不再是一个简单的、静态的设计对象[42]。这些研究考虑到了城市的整体性、开放性与动态性,具有相应的适用范围和解释力。但是,研究也存在以下两大问题。一是通常仅将景观的物质要素视为系统对象,导致人的主体角色被弱化,历史、文化、日常生活等要素也往往被排除在外,城市更接近于“按照设定程序运行的机器”。此时无止境地讨论设计师“如何更好地设定程序”,意义也只在于使“城市机器运行得更流畅”。二是现有的城市场域研究依然缺乏一种规范的方法论和具体的技术来分析场域状态,识别不同类型的关系[43]。针对以上两个问题,以笔者设想的“主体—对象—场所”作为本体组合,对城市场域进行重新构建和解读,有望为城市系统理论补缺。

3.2.3 解释文化景观动态系统

景观是自然—文化相互作用的结果,传统方法在纯粹的自然科学或社会科学层面不能理解景观复杂性系统中自然与文化元素在特定环境下的独特组合过程[44]。为了更好地阐释景观内部发生的动态变化,回答社会系统如何影响和改变景观,有学者提出“景观场”(landscape field)的概念,视文化为一种凝聚力,通过物理边界的形式划定该凝聚力的影响场域。该场域的主要结构是特定时间和空间内相互联系的自然、社会、文化模式,它们相互重叠交互。景观场定义了一个自然—文化共生互动的空间域,阐释文化景观内部发生的动态变化过程。它是一个多维度的空间,反映并融合了文化景观中长期积累的文化和非文化品质[44],为文化景观系统范围的划分、动态要素(表征演变、驱动力变化、力量博弈等)的描述提供了理论支持。

尽管上述“景观场”的研究针对的是位于连续的地理区域范围内的景观,但研究者提出以文化凝聚力作为场域边界划分的条件,实际上是将文化作为贯穿景观场域的主导力量,并将其作为场域内部对象的组织依据以及场域运行的规则来源。这一思路可以在场论的本体论潜力和整体性特征下进一步发展,使景观场域适于阐释地理上分散但通过非物质文化要素内在关联且共同构成整体的文化景观系统。在我国古代风景营建的过程中,就常见远距离空间节点共同通过心理暗示最终形成政治、宗教、礼法等抽象精神空间的情况,如我国五岳、道教的洞天福地等。场论能够对此类空间进行范围域的界定,并解释其中的逻辑与空间对位关系。其中与宗教信仰相关的景观过程尤显特殊,往往存在宗教力量所控制的空间范围远超其物质载体的现象,“圣迹”甚至会转移复制,从而形成一个更大的“场”。

王贵祥先生曾对圣域性质的空间特征进行探讨,认为圣域空间中存在一个“质量很大的空间内核”,以圣域之神圣程度的大小对周围的世俗域产生辐射性影响[45],由此进行发散思考。动态神圣场域中较早存在的一处或几处圣迹可以视为原始的“核”,它们所辐射的信仰影响力形成某一地理范围内的场域。此后在以皇权政治或者民间社会等为主导力量的营建中,此类圣迹逐渐增多,意味着广大的山水格局中不断形成新的“核”,而后其所辐射的整体空间范围逐步扩大,最终形成一个较为稳定的、宏观尺度的神圣场域格局。运用场论解读因文化凝聚力扩张逐渐形成宏观地理空间的过程,研究者能够在单体以外更全面地看待景观系统的整体价值。

4 总结

科学的目的在于富有成效地隐喻和更详细地揭示世界结构,其连续、积累、统一通常都是非线性的,由变换综合而来[46]。从物理场论对各种物理现象以及物质空间意义的重新构建开始,该概念被多学科应用。为避免对“场域”的运用囿于词义借用或者理论嵌套,本文先从场域理论模型凝练该学术概念和理论的一般特征与要点,再结合空间研究的语境,从场域本体构建、场域关系空间结构与运行肌理解读、空间映射以及实践操作原则三个方面思考场域理论的应用方法,最后对具有价值的应用方向作出展望,是一种先归纳后演绎的推理思路。需要注意的是,更具有可操作性与针对性的场域应用研究仍需在今后结合具体的研究案例进一步探索。

上述过程中还明确了场域理论的主要贡献。(1)强调了共存事物所构建的“整体性存在”的客观性,有助于改变过多专注于具象“事物”或“局部”的情况。(2)为具象化场域做理论建构尝试。将场域视为一种整体性的关系网络空间,使场域及其内部的具象或抽象事物成为一种本体性存在。(3)构建相应的场域机理描述模型。不仅包括场域内事物间的关系网络思维,还涉及整体关系网络与事物对象之间的动态关系。(4)对于城乡规划而言,甚至能够通过场域的构建为一些非空间性的存在(例如时空下的相互作用)提供一种场域式的空间隐喻(即关系空间)。

注:本文图表均为作者绘制。

审稿专家提出的细致深入的修改建议,使论文得到了进步和提高,在此衷心感谢!

[1] 赵仲牧.物理场论对哲学思考的提示[J].思想战线,2000(5): 1-6.

[2] McMULLIN E.The origins of the field concept in physics[J].Physics in perspective,2002,4(1): 13-39.

[3] BARNETT R.Emergence in landscape architecture[M].London and New York: Routledge,2013: 67-69.

[4] RUMMEL R J.Understanding conflict and war (Vol.1): the dynamic psychological field[M].New York: Halsted Press,1975-1981: 33-35.

[5] LEWIN K.Field theory and experiment in social psychology: concepts and methods[J].American journal of sociology,1939,44(6): 868-896.

[6] LEWIN K,CARTWRIGHT D,eds.Field theory in social science[M].New York: Harper & Row,1951: 240.

[7] 刘海龙.当代媒介场研究导论[J].国际新闻界,2005(2): 53-59,75.

[8] MARTIN J L.What is field theory?[J].American journal of sociology,2003,109(1): 1-49.

[9] KLUTTZ D N,FLIGSTEIN N.Varieties of sociological field theory[M]//ABRUTYN S.Handbook of contemporary sociological theory.Berlin:Springer International Publishing,2016: 185-204.

[10] WACQUANT L J D.Towards a reflexive sociology: a workshop with Pierre Bourdieu[J].Sociological theory,1989: 26-63.

[11] 罗德尼·本森,韩纲.比较语境中的场域理论:媒介研究的新范式[J].新闻与传播研究,2003(1): 2-23,93.

[12] 皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京: 中央编译出版社,2004: 155.

[13] 郑天艺.布尔迪厄的社会学研究[J].管理观察,2018(13): 66-68.

[14] 邹锐.生态场理论及生态场特性[J].生态学杂志,1995,14(1): 49-53.

[15] 王根轩.生态场理论[J].地球科学进展,1993(6): 76-78.

[16] WU H I,SHARPE P J H,WALKER J,et al.Ecological field theory: a spatial analysis of resource interference among plants[J].Ecological modelling,1985,29(1-4): 215-243.

[17] 王亚秋,王德利.改进的植物生态场模型与实例分析[J].生态学报,2005(11): 63-69.

[18] 王德利.植物生态场导论[M].长春: 吉林科学技术出版社,1994: 38,46.

[19] THOM D,RAMMER W,SEIDL R.The impact of future forest dynamics on climate: interactive effects of changing vegetation and disturbance regimes[J].Ecological monographs,2017,87(4): 665-684.

[20] THOM D,RAMMER W,GARSTENAUER R,et al.Legacies of past land use have a stronger effect on forest carbon exchange than future climate change in a temperate forest landscape[J].Biogeosciences,2018,15(18): 5699-5713.

[21] SEIDL R,RAMMER W,SCHELLER R M,et al.An individual-based process model to simulate landscape-scale forest ecosystem dynamics[J].Ecological modelling,2012,231: 87-100.

[22] FARINA A,BELGRANO A.The eco-field hypothesis: toward a cognitive landscape[J].Landscape ecology,2006,21(1): 5-17.

[23] SÁNCHEZ-GARCÍA F J,MACHADO V,GALIÁN J,et al.Application of the eco-field and general theory of resources to bark beetles: beyond the niche construction theory[J].Biosemiotics,2017,10(1): 57-73.

[24] SAVAGE M.The lost urban sociology of Pierre Bourdieu[J].The new Blackwell companion to the city,2011: 511-520.

[25] 斯坦·艾伦,吴洪德.知不可绘而绘之·论标记符号[J].时代建筑,2015(2): 124-129.

[26] ALLEN S,WILKE B,eds.Stan Allen: Four projects[M].San Francisco:Applied Research and Design Publishing,2017: 24.

[27] ALLEN S.From object to field[J].Architecture design,1997,67(3): 24-31.

[28] 赵榕.从对象到场域——读斯坦·艾伦《场域状态》[J].建筑师,2005(1): 79-85.

[29] 童淑媛,张楠.“场域状态”在后都市化城市建设中的体现——以广州为例[J].中外建筑,2005(5): 39-42.

[30] 斯坦·艾伦.点+线——关于城市的图解与设计[M].任浩,译.北京:中国建筑工业出版社,2006: 98.

[31] ALLEN S.Practice: architecture,technique and representation[M].Abingdon: Routledge,2009: 212-219.

[32] 安军,郭贵春.科学隐喻的认知结构与运作机制[J].科学技术与辩证法,2008(5): 43-48.

[33] BURNES B,COOKE B.Kurt Lewin’ s field theory: a review and reevaluation[J].International journal of management reviews,2013,15(4): 408-425.

[34] 石楠.城乡规划学学科研究与规划知识体系[J].城市规划,2021,45(2):9-22.

[35] FARINA A,BELGRANO A.The eco-field: a new paradigm for landscape ecology[J].Ecological research,2004,19(1): 107-110.

[36] MULLET T C,FARINA A,GAGE S H.The acoustic habitat hypothesis: an ecoacoustics perspective on species habitat selection[J].Biosemiotics,2017,10(3): 319-336.

[37] FARINA A.Rural sanctuary: an ecosemiotic agency to preserve human cultural heritage and biodiversity[J].Biosemiotics,2018,11(1): 139-158.

[38] 赵向东.名象何曾定可稽,毕竟同归天一寥[D].天津: 天津大学,2012.

[39] 何昉.从心理场现象看中国园林美学思想[J].中国园林,1989(3): 20-27.

[40] 许砚梅,官悦.格式塔心理学视角下的文人园林审美解读——以网师园为例[J].西部人居环境学刊,2019,34(1): 81-86.

[41] 徐苏斌.风水说中的心理场因素[M]// 王其亨.风水理论研究.天津:天津大学出版社,1999: 107-115.

[42] 赖世刚.复杂城市系统规划理论架构[J].城市发展研究,2019,26(5):8-11.

[43] BINGOL E.From figure ground patterns to field conditions: understanding the recent urbanism[J].Building material,2020(23): 133-148.

[44] LAPKA M,CUDLINOVA E.Integrating nature,culture,and society: the concept of landscape field[J].Ekologia Bratislava,2001,20(1): 125-138.

[45] 王贵祥.东西方的建筑空间[M].天津: 百花文艺出版社,2006: 244.

[46] CAO T Y.Conceptual developments of 20th century field theories[M].Cambridge University Press,1998: 15-16,90,99-102,365-367.