1 研究背景与相关概念界定

近年来,世界各国乡村人口普遍呈现下降趋势,且在东亚和南亚、北非和南非以及拉丁美洲国家尤为普遍[1]。日本农政学家小田切德美将人口收缩背景下的乡村空心化过程总结为三个阶段——人的空心化、地的空心化、村的空心化[2]。人的空心化随着城市化、工业化进程最先显现;之后产生了耕地撂荒、宅基地废弃等土地空心化现象;最终,资源环境衰败,生产难以维系,社会组织涣散,村庄面临存续危机。

为了更精准地把握乡村发展状况,诊断乡村空心化成因,制定差异化振兴策略,一些发达国家尝试采取建立数据库与评估体系等量化分析技术,作为衡量乡村区域或单个村庄的发展现状、解决空心化问题、指导乡村振兴的重要方法。在概念上,有活力、潜力、活性化、发展水平等表述方式,含义一般指向乡村的生存力、发展力或再生力,因此本研究将上述概念统称为“乡村活力”。乡村活力分析既能体现乡村的经济、社会、生态、文化、治理等子系统的活力情况,也可以衡量乡村综合活力水平,并重视将分析结果应用于提升乡村活力的实践。

从技术方法来看,美国、德国、日本、英国的相关研究开展得较为成熟,且具有地区代表性;从实践指导来看,美国着重解决乡村社区的人才空心化问题,德国着重解决村庄的土地空心化问题,日本尝试解决市町村层级的乡村存续危机,英国注重维护乡村区域资源环境和空间品质。不同的尺度与视角有助于样本研究的多元与完整性,本研究通过对美国、德国、日本、英国四个国家关于人口收缩背景下乡村活力代表性研究的梳理与方法比较,总结面对不同乡村空心化问题、不同空间尺度时的指标体系构建思路和实践应用方向,提出对我国乡村活力研究的借鉴意义。

2 美国乡村社区活力评估与吸引力提升

美国将聚居点总人口小于2 500 人、人口密度低于999 人/ m2 的区域定义为乡村,乡村地区因行政区划设立、范围的不同存在于市、乡、镇和村镇等各种不同名称的行政单元内 [3]。美国的乡村空心化主要体现在乡村社区人才流失导致的社会活力下降方面。因此,通过建设活力社区留住村民,尤其是受过高等教育的青年群体,成为美国乡村政策的重要方向[4]。其中,以俄勒冈州和印第安纳州政府部门与当地大学合作开展的乡村社区活力评估研究最具代表性。

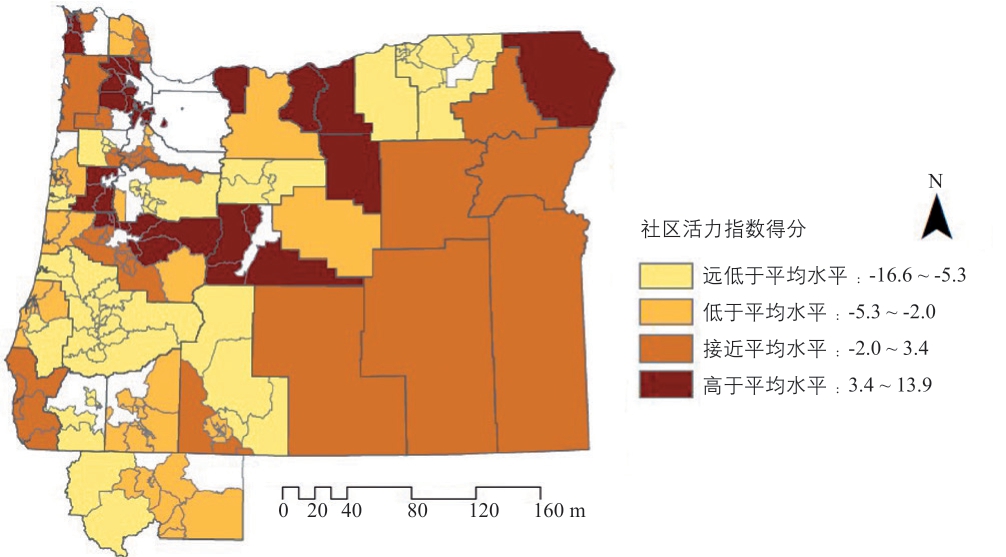

俄勒冈州围绕“让乡村社区变得可持续、活力、韧性”的目标[5],以86 个中心社区为对象,首先从安全、环境、教育、经济、艺术、文化六个方面,基于公众意见和数据可获得性选取了28 项指标(表1),并采取标准离差法确定各项指标权重。其次,利用GIS 进行各社区综合活力的可视化表达(图1),并对28 项指标数据进行皮尔逊相关分析,提出8 项与乡村社区活力高度相关的指标,即早期教育(三年级阅读能力)、高中辍学率、人均社会服务可得性、社会服务需求、大专以上学历人口占比、物质回收利用率、选民投票率、人均就业率。最后,对各个乡村社区活力的单项指标和综合评估值,针对性地提出指标改善方案,以提升乡村社区活力,实现吸引年青人定居的目标。

图1 俄勒冈州86 个乡村社区活力评估结果

注:86 个中心社区活力指数平均值为-0.9。

资料来源:参考文献[5]

表1 美国俄勒冈州乡村社区活力评估指标

注:表中灰色底的指标为8 项与乡村社区活力高度相关的指标。

资料来源:参考文献[5]

印第安纳州联合普渡大学开发的社区活力指数[6],选取了人口数量、公立学校入学率、公立高中毕业率、拥有副学士学位或更高学位的人口比例、人均个人收入、人均总评估值(反映人均农业产业、商业、住宅与其他地产的估值)6项指标,并赋予各指标相同的权重。数据统计可反映各县在每项指标和综合活力值的排名,指导各县的改进方面和整体发展方向。

3 德国村庄活力测评与空间优化

德国基于人口密度、人口总数划分城和乡,将人口密度小于150 人/km2 的地区视为乡村[7]。自16 世纪中期起,德国乡村地区经历了土地整治、美化运动、传统保护、整体功能结构优化四个振兴过程[8]。其中,整体功能结构优化正是为应对现阶段因人口收缩而导致的村庄土地与设施废弃现象,通过空间整理(提高生产条件、释放建设空间)与村庄更新(改善农业结构、完善村庄设施)相结合的方式振兴乡村[9]。

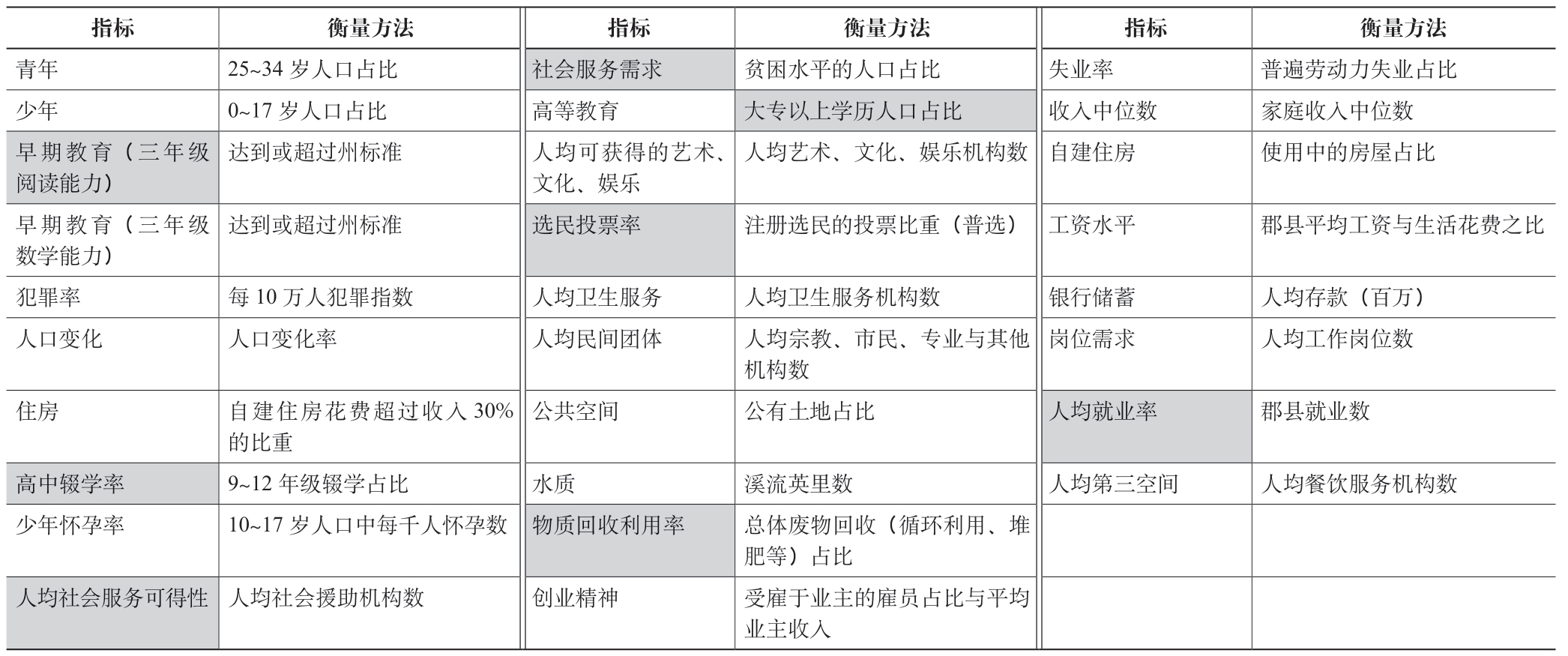

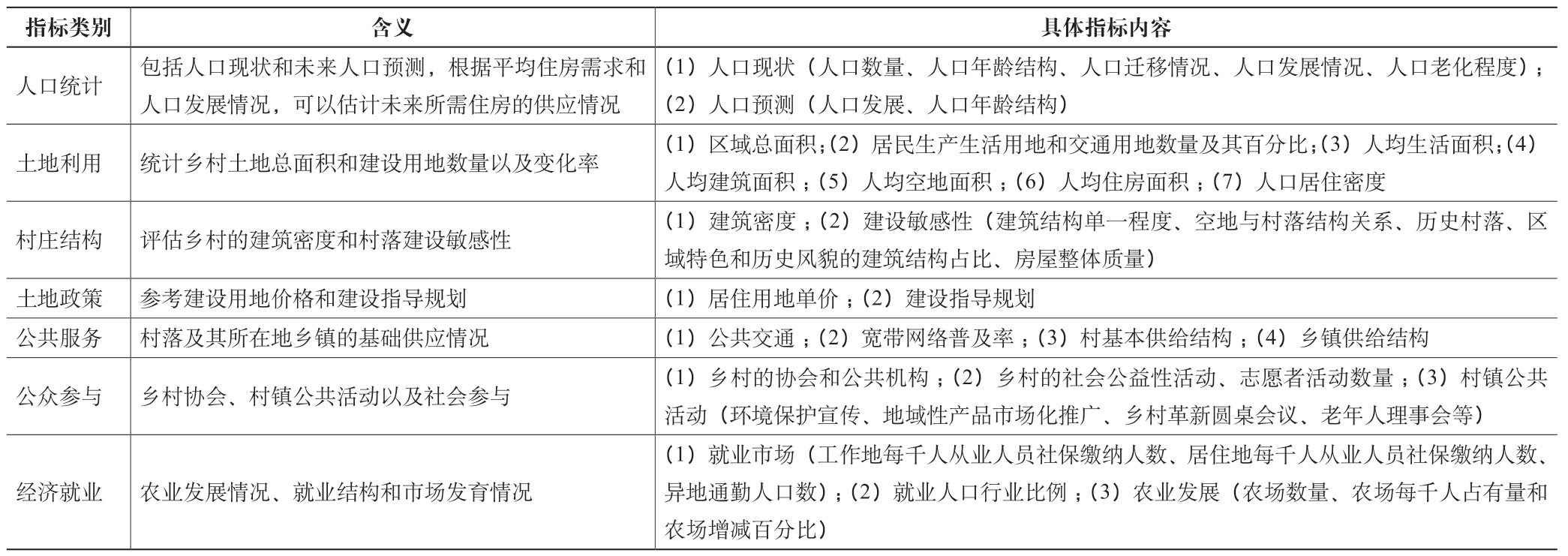

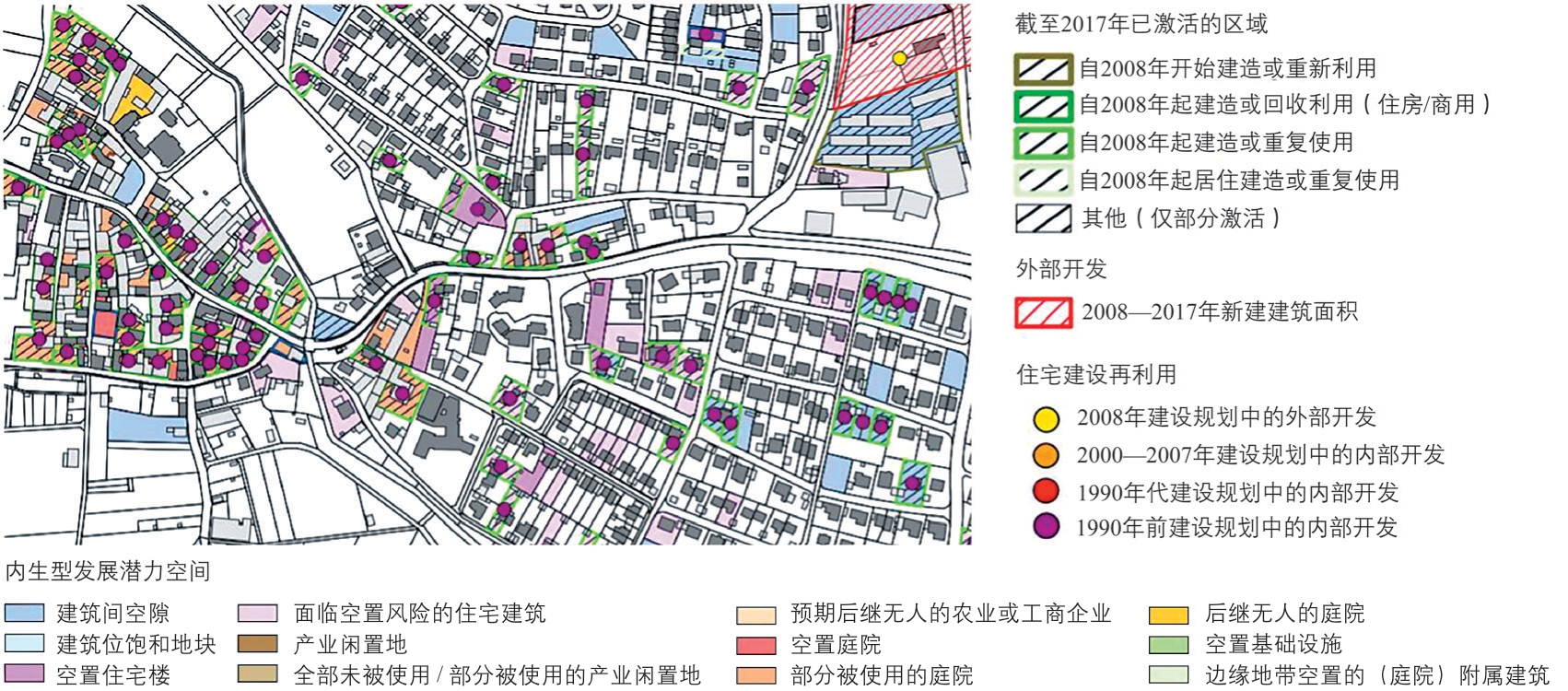

巴伐利亚州将上述两大手段紧密结合在一起,通过空间整理推进村庄更新[10-11],在德国具有代表性。自2006 年起,该项工作注入了新的技术视角——通过建立乡村活力数据库,利用定量分析进行村庄活力测评[12],明确村庄空间的调整和优化方向。乡村活力数据库主要由人口统计、土地利用、村庄结构、土地潜力、土地政策、公共服务、公众参与和经济就业8 项数据类别组成(表2,图2)。其中,土地潜力以政府部门的土地管理数据库为基础,按照内部发展潜力、所有者情况、分析问卷、土地交易、住房用地需求五个模块进行测评。规划师通过参考村庄活力数据库基础数据整合成的GIS 可视化数据和建设费用估算表,对测评结果进行进一步评估和修正,最终结果用以支撑村庄更新的方案编制。该方法在指标选取时以客观、易获取、可监测为特点,重视数据分析的基础性与科学性。

图2 村庄活力测评步骤

资料来源:作者根据参考文献[12]绘制

表2 德国乡村活力评价指标

注:因测算方式不同,此表列出的是可通过具体指标测算的七项指标,不包括土地潜力测算(另见图2)。

资料来源:参考文献[12]

以位于上韦恩河谷的村庄为例。首先,通过活力数据库的建立和测评,确定潜力用地和更新方向;之后,由村庄治理团队组织开展一系列相关活动,包括激活潜在用地、调整建筑物用途(居住、商业经营、混合用地、绿地、公共空间及其他)等,实现以空间整理为手段的村庄更新[13-14](图3),带动空间利用效率的提升,进而激发村庄活力。

图3 上韦恩河谷村庄活力测评与空间优化策略

资料来源:参考文献[14]

4 日本农山村活性化分析与解决乡村存续危机

日本区分城、乡空间时使用了基于人口密度的“人口集中地区”(DID: Densely Inhabited District)概念 [15]:将具有连续的、人口密度在4 000 人/km2 以上的基本单位区,且相邻基本单位区的总人口在5 000 人以上的区域,以及机场、港口、工业区、公园等具有城市功能但人口密度较低的基本单位区定义为人口集中地区。在这一标准下,乡村地区主要指人口集中地区以外的国土空间。与欧洲国家和美国相比,日本乡村面临着更为深刻的空心化和老龄化问题,特别是占国土比例较大的丘陵、山地地区的村庄面临着严峻的生存危机。在此背景下,争取稳定的定居人口和振兴地域经济活动成为维持乡村生存、实现“乡村地域活性化”的首要任务[17]。

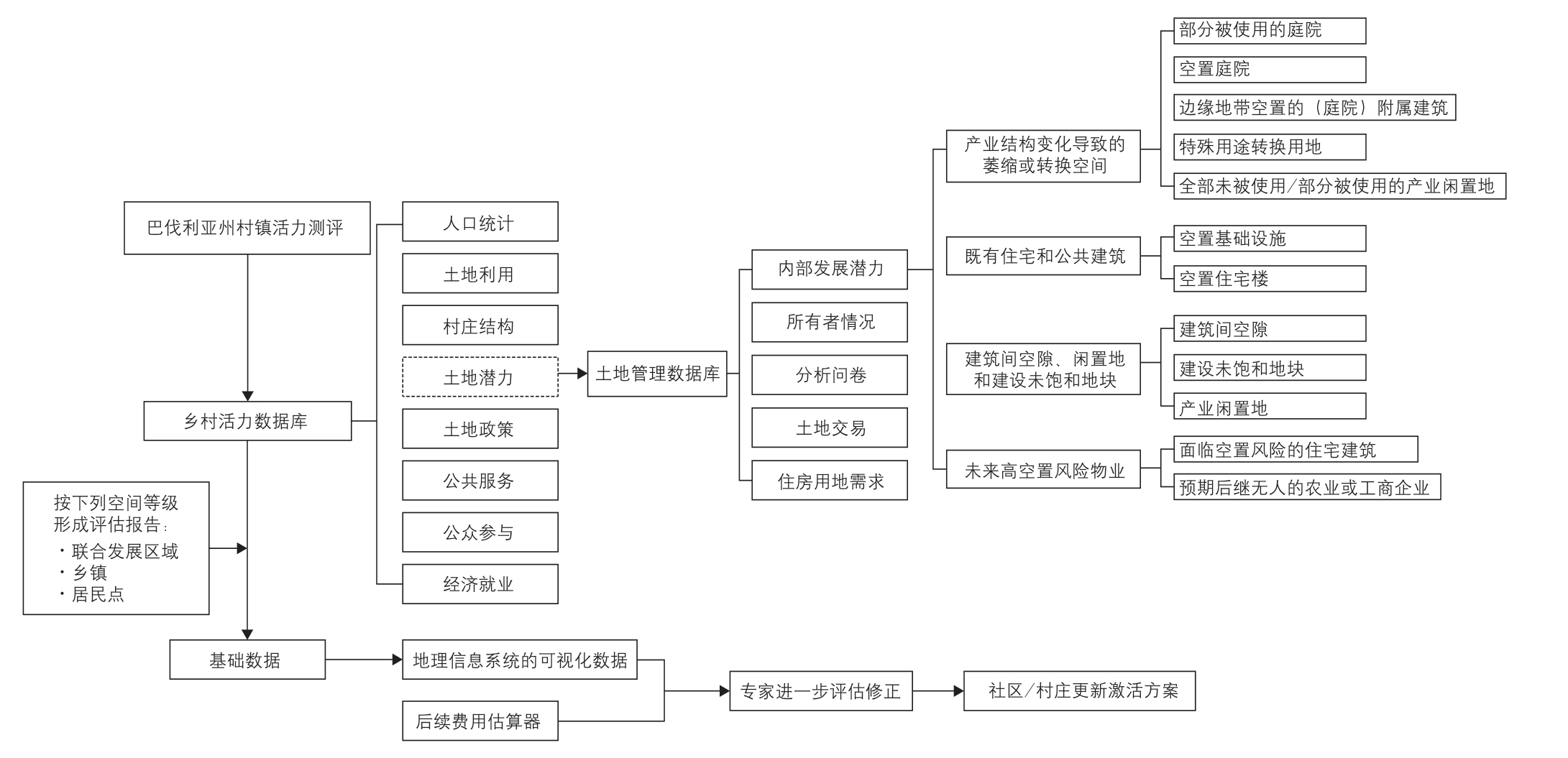

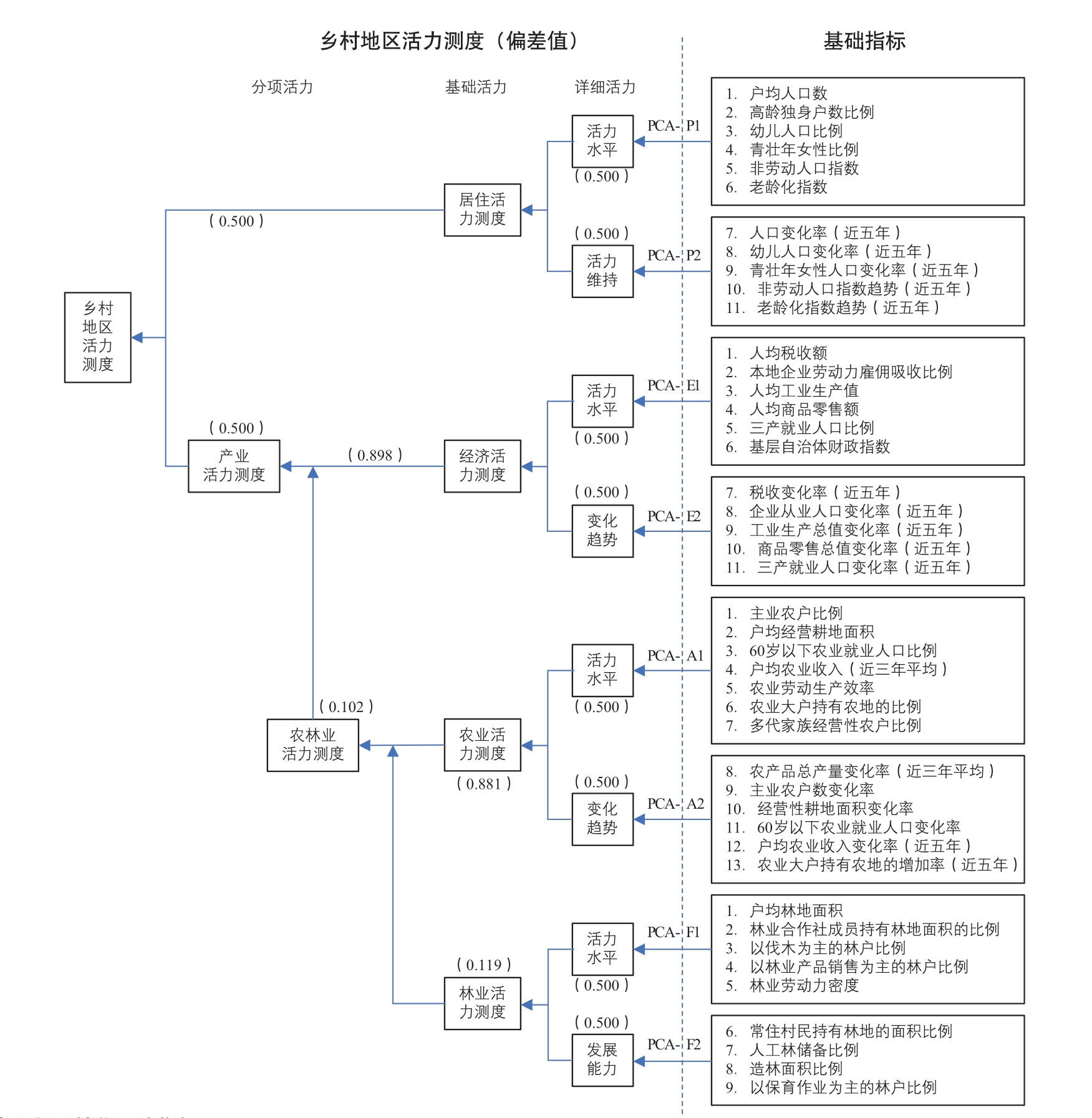

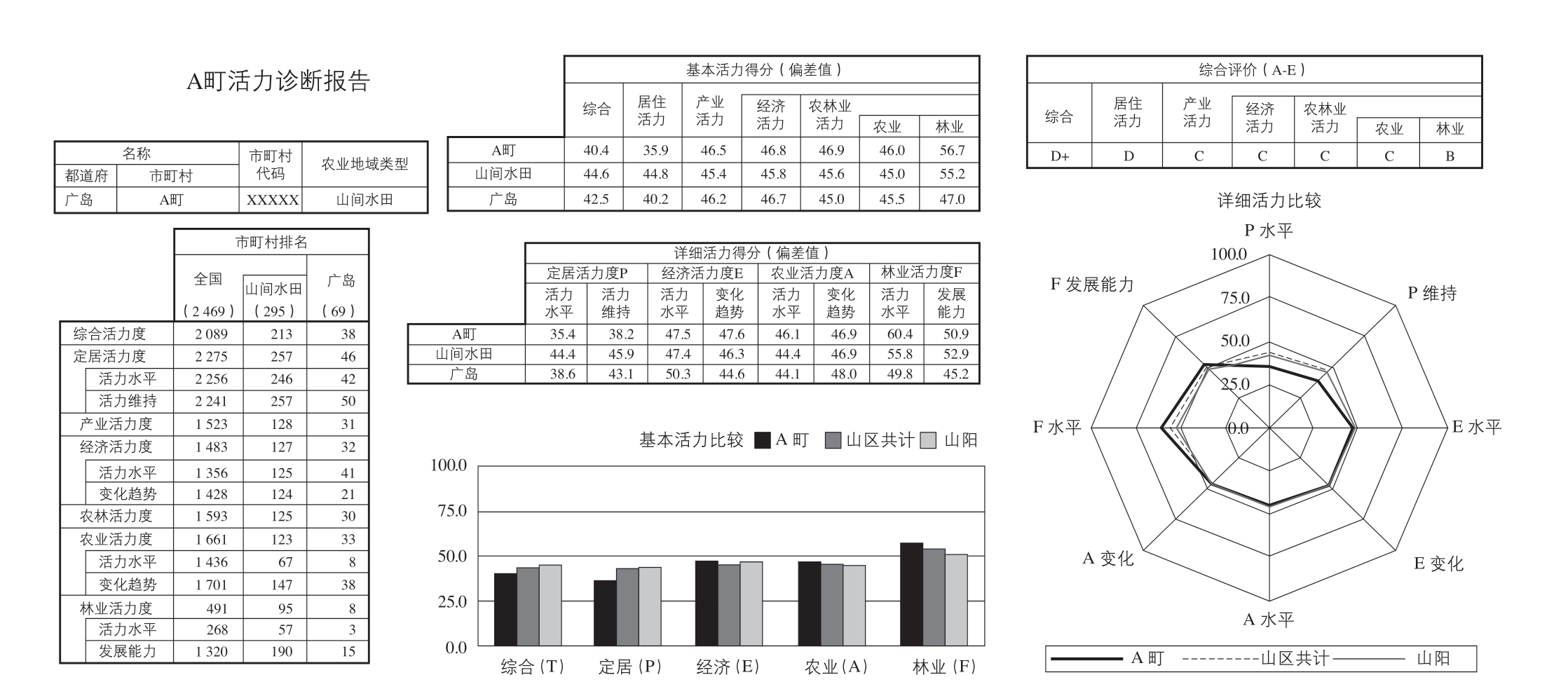

日本农林水产省正在探索通过乡村活性分析诊断阻碍乡村可持续发展的主导因素,并提出活性化方向[18]。考虑到数据的可获得性与政策的实用性,研究以市町村自治体为对象,根据“定人、兴产”的目标设定了四类评价指标,分别是:居住活力、经济活力、农业活力、林业活力(图4)。其中,居住活力、经济活力为主要指标,农业、林业活力主要用于体现一产资源本底,属于经济活力指标的重要组成部分。通过44 项指标计算得出各市町村的乡村综合活力值后,按活力得分进行分档①每个档次的活力得分(x)范围从高到低依次为:A+(x ≥70),A(65 ≤x < 70),B+(60 ≤x < 65),B(55 ≤x < 60),C+(50 ≤x < 55),C(45 ≤x< 50),D+(40 ≤x < 45),D(35 ≤x < 40),E(x < 35)。。

图4 日本农山村活性化评价指标

资料来源:参考文献[16]

根据各市町村的分项指标、综合活力值分档结果进行活性化诊断,是该研究的主要应用方向。以广岛县的A 町为例,根据分项指标,其产业活力较之同样位于山区、以水田为主的乡村地区要高,造成综合值分档低(D+)的原因主要归咎于“居住活力”这一分项指标较低,其中又以反映老龄化、人口维持的基础指标最低(图5)。因此,活性化策略应以吸引定居人口为主,而不应将提升设施水平或产业发展定为振兴方向。

图5 广岛县A 町活性化诊断报告

资料来源:参考文献[16]

5 英国乡村环境景观保护与品质统计

英国城乡分类体系(RUC2011)将乡村定义为“建成面积在20 hm2 以下且总人口在10 000 人以下的区域”[19]。作为高度城市化、工业化的国家,英国商业资本早在20 世纪初期就推动了乡村观景行为的“商品化”,乡村经济也转向消费主导型[20]。不过,过度的商业化破坏了乡村独有的资源和景观,促使英国政府开始重视乡村的可持续发展问题,将保护和利用具有地域特色的自然资源与环境景观作为恢复乡村吸引力的重要手段[21]。《国家设计指南》(National Design Guide)要求地方政府在编制规划时必须进行可持续性评估,其中景观特征评估作为基础内容之一,为定量评估乡村资源环境和地域景观提供了重要的技术支持。

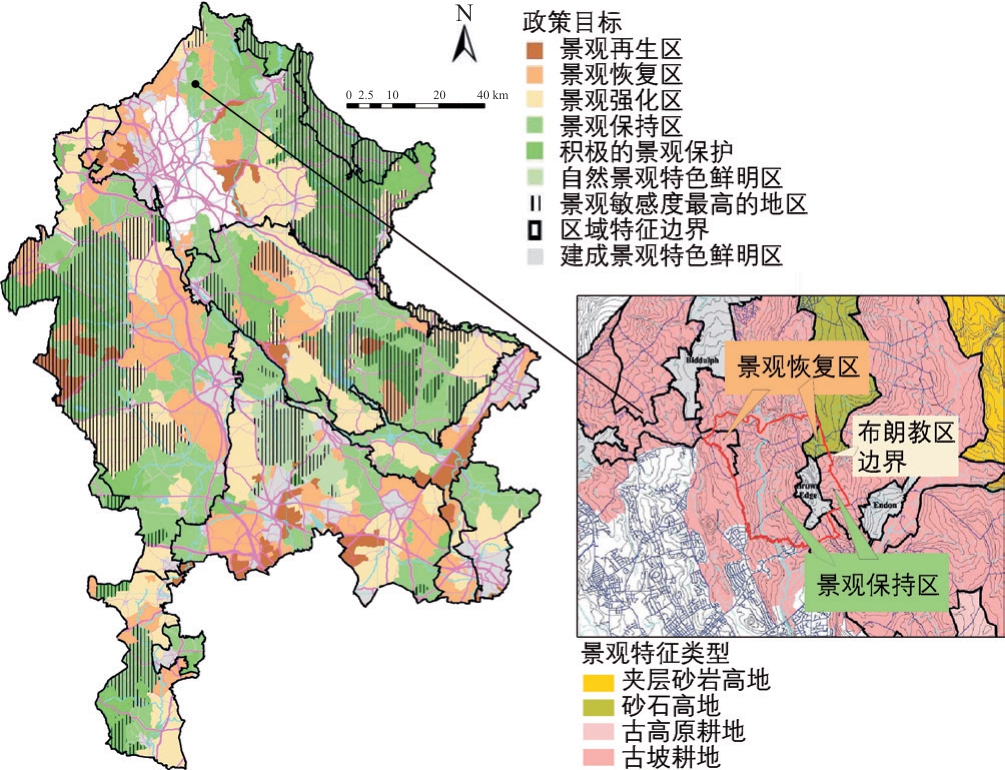

基于对景观资源的统一识别、评判标准与尺度差异构建的景观基础信息数据库[23],从自然因素、社会因素、文化因素、感知和美学因素四个方面评估景观现状(表3),并借助GIS 叠加识别可能具有相似特征的区域,绘制景观特征类型图。景观特征评估实现了英国景观风貌的统筹规划,并可辅助指导各类规划建设方案的编制和实施。例如:斯塔福德郡在英格兰国家特色区[24]的基础上,基于景观特征区域的最小单位“土地描述单位”进行更精细化的景观特征分类;并通过整合相似的景观质量和敏感性区域形成景观政策分区(图6),指导乡村规划方案的编制[25]。

图6 基于景观特征评估的斯塔福德郡景观政策分区图

资料来源:参考文献[25]

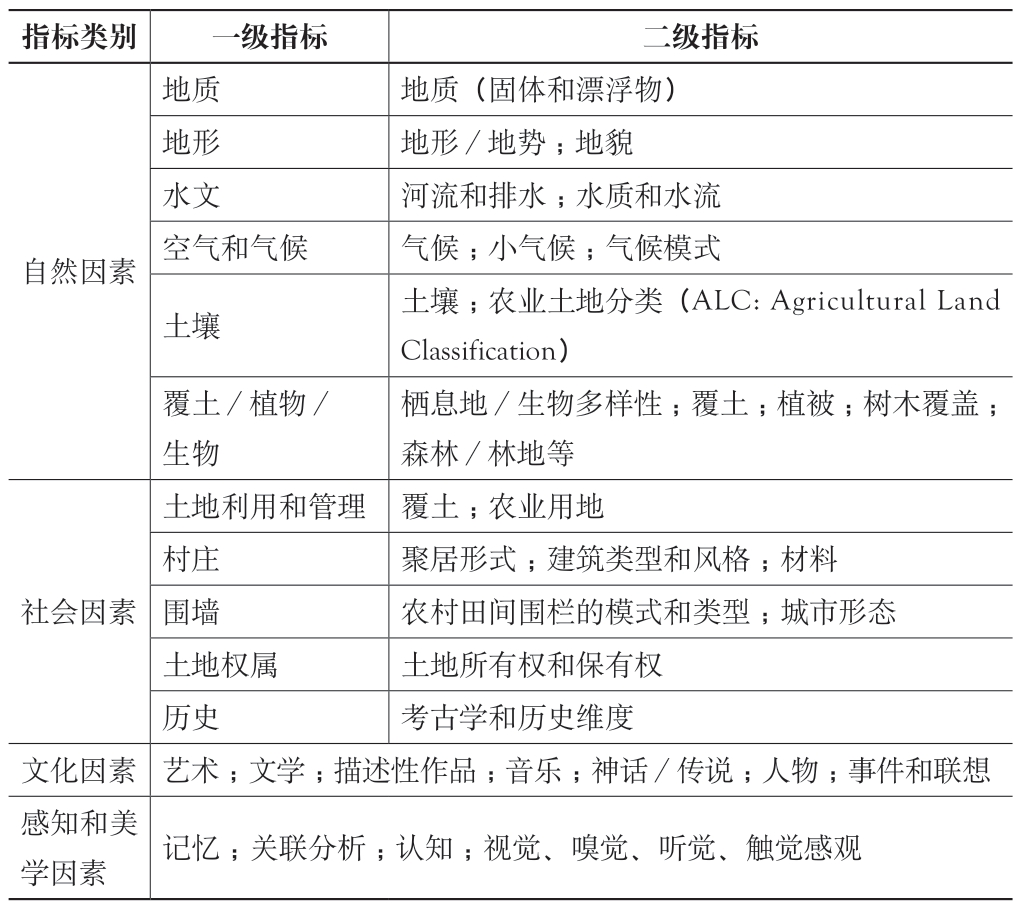

表3 英国景观特征评估指标

资料来源:参考文献[23]

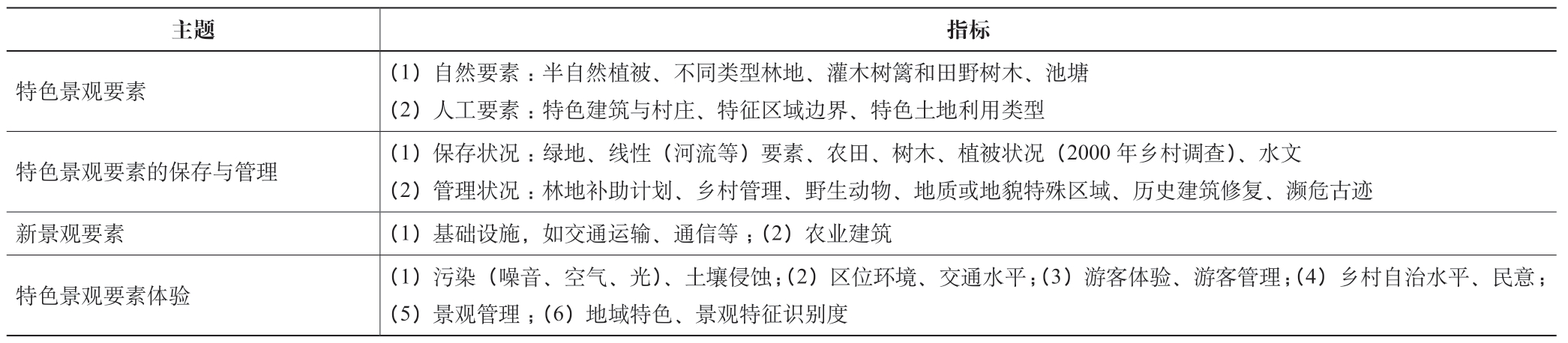

近年来,围绕景观特征评估还发展出一些延伸应用,乡村品质统计就是其中之一。该方法通过特色景观要素、特色景观要素的保存与管理、新景观要素和特色景观要素体验四类指标的建立(表4),评估乡村空间和景观品质的变化。乡村品质统计能够评估和跟踪监测景观特征区域内的空间情况[26],其结果对制定乡村的保护与振兴策略具有重要支撑作用。

表4 英国乡村品质统计评价指标

资料来源:参考文献[26]

6 总结与启示

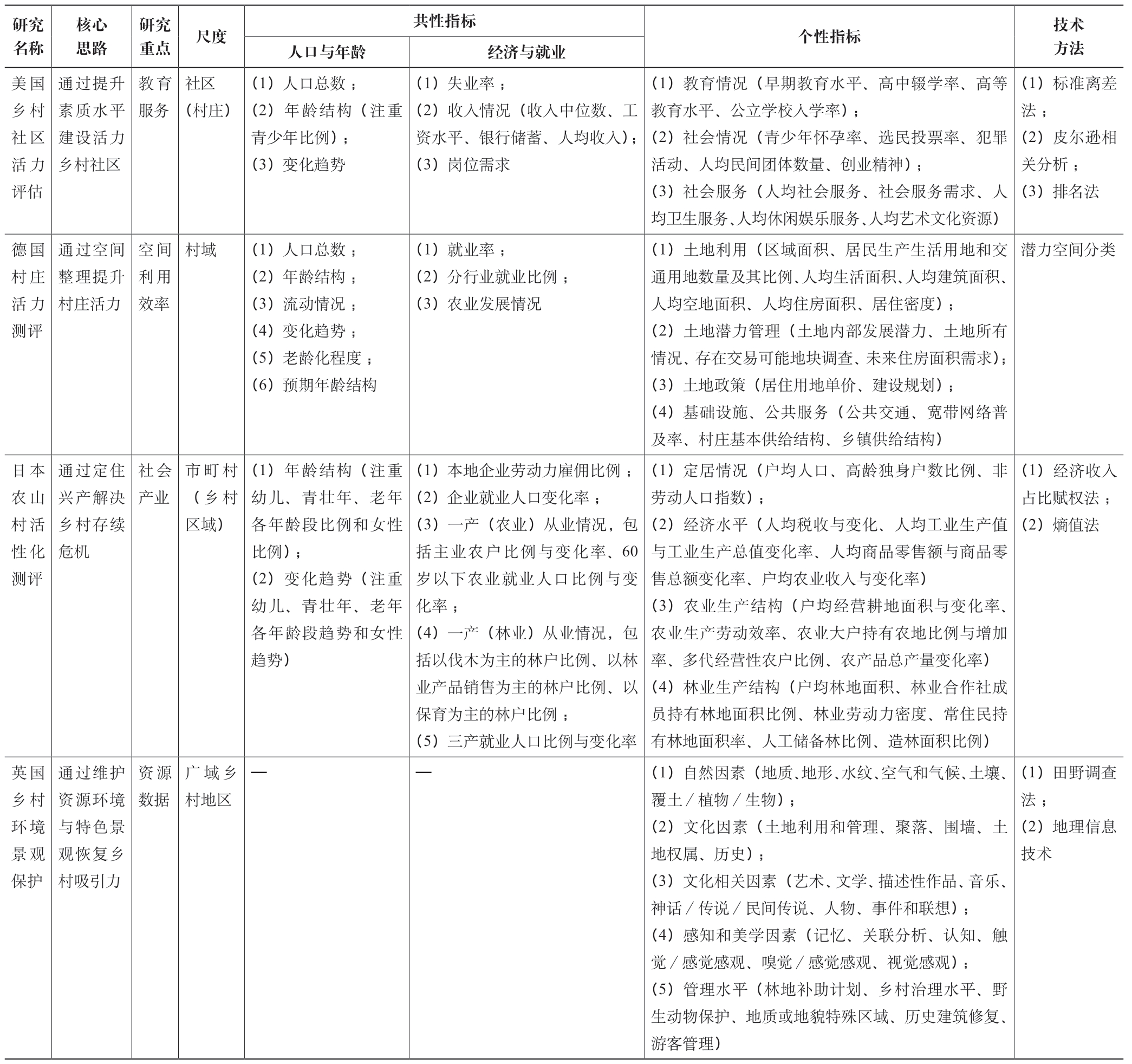

美国、德国、日本、英国均面临着人口收缩导致的乡村活力低下问题,并探索通过乡村活力量化分析,指导以活力提升为目标的乡村保护与振兴实践。不过,四个国家的发展背景和乡村问题有所不同,因此指标选取与实践应用方向也各有侧重(表5)。

表5 四国乡村活力评价方法比较

资料来源:作者绘制

从共性指标来看,美国、德国、日本的指标类型均包含了人口与年龄、经济与就业,其中又以青年人口所占比例与变化趋势、就业率两项基础指标最为重要,体现出三国将定居、就业视为衡量乡村活力的重要内容。

从个性指标来看,美国面对的是“人的空心化”问题,为了应对乡村社区人才流失,在指标选取上更加关注教育、文化方面的内容,尝试通过保障乡村教育、关注社会活动、提升社会服务水平,繁荣乡村社区文化,促使更多受过教育的年青人留在乡村社区,以此提升乡村活力。德国面对的是“地的空心化”问题,多年来在区域平衡发展卓有成效的背景下,乡村问题主要聚焦在村域的土地与设施废弃方面,因此德国更重视土地利用、土地管理、土地政策方面的指标,希望借助土地整理与空间更新的合力,提升村域空间的使用效率,从而激发活力。日本面对的是“村的空心化”问题,其以市町村所覆盖的乡村区域为对象,为了留住人使乡村得以存续,构建了反映定居状况和经济水平的评估体系,各年龄段人口比例和各类产业就业情况等基础指标可以使地方政府更好地把握定居人口的生活、工作状况与趋势,从而及时、有效地提出解决乡村空心化的策略。

与上述三国不同的是,最早完成城市化和乡村产业结构转型的英国,在乡村振兴时尤其强调对生态环境和历史文化的保护,以相近资源、景观环境风貌的广域乡村地区为对象,构建了以自然、文化、感知和美学类指标为主的评估体系,从而反映资源、环境、景观的保存现状与变化趋势,在满足城乡居民对乡村“产品“需求的同时提升乡村吸引力。

国外乡村活力相关研究对我国的启示主要体现在三个方面。首先,为国土空间规划体系下的乡村定量研究提供了新视角、新方法。随着城镇化的不断深入,我国乡村发展逐渐由区域空间与资源统筹,转向在稳定的国土空间格局基础上进行空间结构优化与乡村振兴。然而,面对近70万个行政村、超过200 万个自然村,若要逐一进行规划、制定保护与振兴策略并监测其变化并不现实。2018 年的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》、2021年的中央一号文件,均提出了通过乡村分类、再因类施策的工作思路,能够较为系统地解决这一问题。因此,对乡村进行科学、合理的分类就成为重要的技术环节。从国际经验看,乡村活力的概念不仅能够反映乡村的发展现状与内在潜力,还可以依据指标反映出的问题判断未来发展方向,为指导乡村分类提供了有用的视角。

其次,提供了科学、合理的乡村数据采集与定量分析技术。不同国家在构建评估体系时,均基于自身特点与问题并兼顾了数据采集的可行性。我国乡村定量研究开展时间并不长,自1980 年代改革开放起,主要涉及社会学、经济学、地理学背景下的扶贫与精准脱贫研究,生态学、资源环境科学体系下的土地整理和生态修复研究,地理学、文化学背景下的乡村发展水平和发展潜力研究,以及人居环境科学体系下的乡村建设研究等内容。在当前注重学科交叉融合的乡村振兴战略背景下,充分吸收我国以往在乡村定量研究方面的数据采集与分析经验,构建符合不同乡村空间层级特征的评估体系与方法,是我国开展乡村活力研究、建立指标体系的基础。

最后,为解决处于人口收缩不同阶段的乡村问题提供了重要参考。美、德、日、英分别从人、地、村的空心化,以及环境景观保护视角提供了乡村发展可能出现的问题和解决思路,为我国解决区域发展不均衡态势下不同地区的乡村发展问题,以及针对性地调整乡村活力评估方法、指导乡村规划与振兴策略编制提供了有用经验。

[1] LI Y H,WESTLUND H,LIU Y S.Why some rural areas decline while some others not: an overview of rural evolution in the world[J].Journal of rural studies,2019,68: 135-143.

[2] 小田切德美.農山村再生——「限界集落」問題を超えて[M].岩波书局,2009: 10.

[3] WOMACH J.Agriculture: a glossary of terms,programs,and laws[R].Washington DC: CRS report for congress,2005.

[4] United States Joint Economic Committee.Losing our minds: brain drain across the United States[R].Washington: United States Department of Agriculture,2019.

[5] ETUK L.2000 Baseline assessment of rural community vitality[R].Oregon:Ford Institute,2012.

[6] Purdue University,Indiana Office of Community & Rural Affairs.Community vitality indicators[EB/OL].(2019)[2021-11-18].https://pcrd.purdue.edu/ruralindianastats/socio-economic/community-vitalityindicators.php?variable=cvi-overview&county=Adams&year=2019.

[7] Statistisches Bundesamt.Bevölkerungsdichte in Deutschland nach Kreisen[EB/OL].(2019)[2021-08-29].https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/B77-Bevoelkerungsdichte-Kreise.html.

[8] 邢来顺.德国乡村重振运动的历史考察[N].光明日报,2018-02-12: 14.

[9] GUENTHER S.Land consolidation in Bavaria: support given to rural areas[J].Irrigation engineering and rural planning,1986(9): 53-59.

[10] 李玉恒,阎佳玉,宋传垚.乡村振兴与可持续发展——国际典型案例剖析及其启示[J].地理研究,2019,38(3): 595-604.

[11] 钱玲燕,干靓,张立,等.德国乡村的功能重构与内生型发展[J].国际城市规划,2020,35(5): 6-13.DOI: 10.19830/j.upi.2020.341.

[12] Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung.Vitalitäts-Check zur Innenentwicklung für Dörfer und Gemeinden Leitfaden[EB/OL].(2018-09-28)[2020-08-29].http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dokumentationen/bilder/2019_04_03_vc_leitfaden.pdf.

[13] 干靓,钱玲燕,杨秀.乡村内生型发展活力测评——德国巴伐利亚州的实践与启示[J].国际城市规划,2020,35(5): 23-34.DOI: 10.19830/j.upi.2020.286.

[14] Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung.Evaluierung zur Innentwicklung im Oberen Werntal[EB/OL].(2019-08-27)[2020-08-29].https://www.landentwicklung.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dokumentationen/dateien/le_evaluierung_innenentwicklung_werntal.pdf.

[15] 冯旭,王凯,毛其智.基于国土利用视角的二战后日本农村地区建设法规与规划制度演变研究[J].国际城市规划,2016(1): 71-80.

[16] OKAMOTO C.データ出典: データ出典: 平成27 年国勢調査·市区町村別人口密度[EB/OL].(2015-10-05)[2021-08-29].http://www.crepe.e.utokyo.ac.jp/material/maptile.html.

[17] 光洋二,津田渉,雜賀幸哉.農村地域活性化の定量的評価報告[R].東京: 農林水産省,農村振興局,2011.

[18] 橋詰登.農村活性化の指標と地域資源の活用[J].農林水産政策研究所レっビュー,2014(8): 10-17.

[19] BIBBY P,BRINDLEY P.Urban and rural area definitions for policy purposes in England and Wales: methodology(V1.0)[R].DEFRA,DCLG,ONS,Welsh Government,2013.

[20] HALFACREE K.A new space or spatial effacement? alternative futures for the post-productivist countryside[M]// WALFORD N,EVERITT J,NAPTON D.Reshaping the countryside: perceptions and processes of rural change.Wallingford: CAB International,1999: 67-76.

[21] Ministry of Housing,Communities & Local Government.National planning policy framework[Z].2012-03-27.

[22] Department for Levelling Up,Housing and Communities and Ministry of Housing,Communities & Local Government.National design guide[Z].2019-10-01.

[23] Natural England.An approach to landscape character assessment[Z].2014.

[24] Natural England.National character areas (England)[EB/OL].(2016-11-29)[2021-12-10].https://naturalengland-defra.opendata.arcgis.com.

[25] Staffordshire County Council.Planning for landscape changesupplementary planning guidance to the Staffordshire and stoke-on-trent structure plan (1996-2011)[R].London: Development Services Department,2011.

[26] Countryside Quality Counts: tracking change in the English countryside,final report[R].2004.