引言

根据第七次人口普查数据,截至2020 年末,我国常住人口城镇化率达到63.89%,标志着城镇化已进入质量提升的新阶段。作为城镇化载体谱系上的重要单元,乡镇是构建连续的城镇化载体格局与推进健康城镇化的重要环节。国家发改委公布的《2019 年新型城镇化重点建设任务》首次提出了“收缩城市”概念,意味着城市收缩得到了国家层面的重视。而处于怎样发展状态的城市才是收缩城市,当前国内外学界尚缺乏一致认识[1-3]。但总的来说,人口减少是收缩城市的重要特征[4-5]。这里的“收缩城市”指的是广义上的城市收缩现象,涵盖了地区、省域、市县、镇街、村居等多个层级和尺度。国际上对广义的城市收缩现象的研究可追溯至1980 年代。从既有的中英文文献上看,研究对象多聚焦德、英、美、日以及东欧后社会主义国家,对南欧国家的关注较少;研究内容多关注大中城市和农村的收缩现象,对镇街级收缩现象的研究较少,在相应的服务收缩治理的对策方面的研究可谓少之又少,且尚未形成一个明确的理论框架[6]。

与不少发达国家类似,意大利也面临着人口收缩的难题。但与多数发达国家不同,意大利长期以来呈现出独有的分散城镇化模式:其城镇化水平自1970 年代以来基本稳定,从未超越70%,远低于其他发达经济体(如英国79%、荷兰82%、西班牙76%、美国82%)[7],近似于我国当前的63.89%城镇化率。在意大利,许多村镇有着活跃的商业和经济活动,居民享有接近城市的消费模式、生活方式,甚至更为优越的人居环境。对意大利引导人口收缩乡镇复苏经验的了解,有助于我国政府部门、规划师和相关学者认识到伴随着社会经济发展,一个国家城镇化进程的多元性和目标的多重可能性,即提高城镇化发展水平并不等同于提高城镇人口占全国人口的比率,村镇可能享有更好的生活和生态环境品质[7]。值得注意的是,2001 年意大利的规划体系经历了改革,原有的“城市规划”(urbanistica)被“国土管理”(governo del territorio)取代。我国规划体系近年来也转向国土空间规划体系。本文探讨的意大利规划实践均在2001 年之后,相关经验对我国当前国土空间规划体系下的乡镇规划具有一定参考价值。此外,与许多欧美国家不同,中意两国的规划师多具有建筑学背景,两国引导人口收缩乡镇的复苏时多聚焦于对当地物质空间质量的改善,包括对城镇景观和建筑物的管控[8-9],采取的措施也主要是对建筑物、公共空间、基础设施的更新与再利用,在这一方面意大利积累了宝贵的经验。此外意大利的经验还反映在产业培育、组织模式更新等方面。在当前我国大力发展乡村振兴战略、推动新型城镇化高质量发展的背景下,对意大利引导人口收缩乡镇复苏的实践展开研究具有重要的现实意义,有助于探索我国小城镇与乡村的复兴之路,促进城乡统筹和区域协调发展。

1 意大利多层级、多尺度的城市收缩现象:特征与机制

与大多数国家类似,意大利的广义城市收缩现象也涵盖了多个层级、尺度,包括许多中型(人口数量在1.5 万~5万人之间)和小型(人口数量小于1.5 万人)乡镇①截至2020 年1 月,意大利的行政区划将全国分为20 个大区(regione,含5 个特殊地位大区)、14 个大都会(città metropolitana)、80 个省(provincia)、2 个自治省(provincia autonoma)、6 个自由市镇联合体(libero consorzio comunale)和7 904 个市镇(comune)。大区为一级行政区,市镇为三级行政区,大都会、省、自治省、自由市镇联合体为介于上述两者间的二级行政区。其中,大都会、自由市镇联合体均由原先的“省”转变而来。意大利的“省”的规模大致相当于我国地级市或县的规模,与我国市带县的行政管理体制也非常类似,采用的是中心城市(centro città)统领腹地的管理模式。“市镇”则约略为我国乡镇的尺度和规模,人口从数千人到数万人不等。本文的研究对象为“市镇”,考虑到中文的表达语境,下文中用“乡镇”代替“市镇”这一说法。,这些中小型乡镇占了全国约92%的国土面积[10],其中人口数量不足5 000 的乡镇占所有乡镇总数的69.7%[11]。许多中小型乡镇近年来出现了愈演愈烈的收缩现象,然而既有研究主要关注意大利农村和大中城市的人口流失现象[12],如热那亚[13-14]和塔兰托[15]等,对中小型乡镇的关注[10]不足。

意大利广义的城市收缩现象可追溯至后工业时期,首先出现在热那亚和的里雅斯特等主要港口城市。自1990 年代起,该现象席卷了几乎整个亚平宁半岛,尤以南部地区为甚。2008 年金融危机、2016 年意大利中部大地震和2020 年初持续至今的新冠疫情进一步加剧了收缩趋势。在意大利,收缩现象一般表现为人口数量和结构的双重衰退、闲置空间增多、经济衰退与失业率上升等。意大利国家统计局②除特别标注外,本文统计数据均来源于意大利国家统计局(ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica)。统计数据表明,1991—2011 年间,虽然意大利总人口数量增加了264.57万人(在两个十年内的增长率均为0.4%),但全国20 个大区中有16 个大区出现人口数量减少。2015—2019 年间,意大利全国7 926 个乡镇中人口减少的乡镇有5 848 个,占比高达74%,其中大量人口数量不足5 000 的小型乡镇在1971—2015 年间人口流失了近一半[16]。意大利国家统计局预计人口流失仍将继续,2022 年1 月1 日年总人口较2011 年减少0.76%(约45 万人)。在空置建筑物方面,2011 年统计数据显示,意大利全国至少有120 万栋未售出的住宅、150 万栋处于闲置和废弃状态的其他建筑物,包括工业仓库、学校、军营、火车站、电影院和剧院、商业建筑等。在人口数量不足5 000 的小型乡镇中,空置建筑物占比更高,且在过去的十年内翻了好几倍。

与德、英、美等许多欧美国家主要由工业衰退引发城市收缩现象不同,意大利多层次、多尺度的城市收缩现象主要发生于工业化程度相对较低的南部,而非工业化程度较高的北部和中部地区[8,17]。这也许是因为意大利城市系统的基本结构是先于工业化成立,而大多数欧美国家城市化进程与工业化进程是紧密相连的[8,17]。此外,意大利并未经历如美国锈带地区那样严重的福特主义工业体系(Fordist Industrial Systems)危机以及东欧国家那样的政治剧变,导致该现象在意大利发生的深层次原因可归咎为严重的社会经济危机,包括全球化和去工业化给当地经济和就业带来的冲击、低出生率、人口老龄化加剧等[15,18-19]。统计数据表明,2019 年意大利65 岁以上人口比例为近23%,在全球仅次于日本,且预计在2043 年将达到32%;2019 年意大利的出生率位居全球倒数第二,仅次于韩国。值得注意的是,移民(特别是外国移民)在意大利人口构成中扮演了重要角色。有学者认为意大利近年来总人口的微增长应归功于移民人口的贡献,特别是在北部和中部地区,较好的经济和就业状况吸引了较多移民,一定程度上缓解了人口老龄化和低出生率对人口数量和结构带来的负面影响[19]。但近年来意大利对外国移民的吸引力正不断下降,且人口外迁的趋势不断加剧。统计数据表明,2015 年超过10.7 万名意大利居民移民至境外,其中多数年龄在18~34 岁之间。在意大利国内,中青年人口从南部地区迁往经济更发达的北部和中部地区更是一种非常普遍的现象,亦导致南部乡镇人口进一步收缩。此外,受新冠疫情影响,2020 年意大利的出生率降至历史新低(出生人口仅为40.4 万人,出生率下降了3.8%),死亡率则为二战以来最高(74.6 万人死亡,死亡率增长了17.6%)。

2 意大利引导人口收缩乡镇复苏的规划应对

统计数据表明,有3%的意大利乡镇在1991—2001 年间曾出现人口减少,但在其后10 年内人口有所增长,有学者将它们称为“复苏乡镇”(resurgent towns)[20]。这里的“复苏”并不完全等同于人口增长,“复苏乡镇”亦没有一个准确的定义或标准,一般指的是那些经历衰退后又重获竞争力和吸引力的乡镇[21-22]。“复苏”往往并不依赖于某一特别要素,而是经由一系列要素的累积最终带来变化[23]。

意大利引导人口收缩乡镇复苏的规划行动主要集中在改善人居环境质量、盘活在地资源、提升公共服务与基础设施的可达性、保护文化遗产等方面,且充分考虑与当地生产、文化活动以及日常生活之间的联系。国家层面的举措主要致力于为这些规划行动提供政策、资金和技术支持。例如:意大利于2013 年提出了“内陆地区发展策略”(Strategia nazionale per le Aree interne)[24],在策略施行的第一阶段(2014—2020 年)选取了内陆地区具有代表性的人口收缩乡镇(共计1 060 个),为这些乡镇在交通、健康、教育、自然资源、文化遗产与可持续旅游、农业、可再生能源、就业与培训、土地管理等领域的开发项目提供政策、资金和技术支持;2015 年,执行机构通过与米兰理工大学建筑与城市研究系合作,搜集当地乡镇与大区两个层级的人口数量与结构、就业率、空置建筑比例等数据,建立起一个开放的地理数据库,对收缩程度进行测度,进而分析现有规划策略的有效性,识别出最有问题的区域,为调整规划策略和针对目标区域对症下药地制定应对举措奠定基础[25]。索萨和皮诺将应对收缩的规划政策分为“反应型”(reaction)和“适应型”(adaptation)两大类:“反应”是指试图逆转收缩并恢复增长的策略和措施;“适应”是指试图利用和优化收缩影响,而非致力于终结收缩的策略和措施[6]。笔者认为意大利人口收缩乡镇的规划应对大多属于“反应型”。值得注意的是,有学者认为意大利国家、大区、省、乡镇等不同层级政府在引导人口收缩乡镇的复苏上仍缺乏有效的统筹与合作[15]。与国家层面的举措相比,笔者认为意大利地方层面的应对举措也许更值得关注与借鉴。这些举措主要集中在产业培育、存量空间与基础设施优化、组织模式更新等方面,其中地方政府、非政府组织、当地居民、高校、研究机构等扮演了重要角色。下文将围绕这几个方面的意大利经验展开探讨。

2.1 引导、培育具有地方特色的产业品牌,促进产业转型发展

引导人口收缩乡镇复苏的关键在于复苏产业。意大利人口收缩乡镇复苏的主要驱动力为发展特色旅游业、农业、文教产业等以取代当地不断衰退的经济活动[19],典型的案例有卡萨莱蒙菲拉托(Casale Monferrato)、弗卢米尼马焦雷(Fluminimaggiore)和莱切(Lecce)等镇。

卡萨莱蒙菲拉托镇地处皮埃蒙特大区的蒙菲拉托地区,总面积86.32 km2。蒙菲拉托地区以葡萄栽培在意大利国内外享有盛誉,是意大利著名的葡萄酒产地之一。2014 年,蒙菲拉托的葡萄园景观作为“朗格—洛埃洛和蒙菲拉托的皮埃蒙特葡萄园景观”的一部分被列为世界遗产地。然而,蒙菲拉托地区的旅游业并不发达,且随着葡萄酒产业对从业人员需求的减少,当地人口不断流失,其中较为典型的有卡萨莱蒙菲拉托镇。统计数据表明在1991—2001 年间,该镇人口由3.90 万人降至3.52 万人,减少了9.54%,且人口平均年龄不断上升。当地的应对举措是充分利用葡萄酒产业和世遗地优势,举办蒙菲拉托景观节,引导、培育具有地方特色的农业、文教和旅游产业。首届“蒙菲拉托景观节”(Festival del Paesaggio in Monferrato)于2015年9月18日—10月4日举办,由卡萨莱蒙菲拉托景观观测所(Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese)、卡萨莱蒙菲拉托镇政府以及波河与奥尔巴河公园管委会主办,主要包括三方面内容:(1)邀请意大利国内外专家对森林、村庄、闲置建筑物与铁路的再利用,以及自行车线路的组织等内容进行研讨与交流;(2)提供与大学教育、职业教育相配套的短期景观培训课程;(3)为当地居民和其他参与者提供一个理解和参与当地景观和人居环境更新的机会。景观节还围绕这三方面组织了展览、电影与短片放映、参观活动等多种体验活动。自2015 年起,景观节已成功举办了七届。近年来景观节持续的时间更长、规模更大。如2021 年景观节的举办时间从7 月4 日持续至9 月5 日,长达2 个月,吸引了22 个乡镇政府、非政府组织、葡萄酒厂商、志愿者、当地居民、相关领域的专家与学者等共同参与。景观节的成功举办引导、培育了具有地方特色的产业品牌,促进了当地葡萄酒产业、旅游业、文教产业的进一步发展。统计数据表明,相较于2001 年人口数量比1991年锐减9.54%的情况,卡萨莱蒙菲拉托2011 年人口数量仅比2001 年减少1.22%;2019 年就业率为63%,比2011 年的45.6%高出17.4%;人均年收入也稳步增长,由2001 年的16 051 欧元上涨至2016 年的21 516 欧元。笔者在实地调研中发现当地居民普遍认为卡萨莱蒙菲拉托在经历衰退后已逐渐重获吸引力。

弗卢米尼马焦雷是一处位于南部撒丁岛的小镇,人口约3 000 人。作为一个前工矿资源型小镇,在工矿产业衰退后,当地出现了大量闲置建筑,人口也不断流失。在引导产业转型时,当地政府抓住了意大利北部和欧洲北部游客特别是65 岁以上老年游客常来撒丁岛度假的契机,以特色定位谋发展,提出了一项名为“快乐乡村”(Happy Village)的项目。该项目通过盘活在地资源,包括优美的海岸线、丰富的遗产(如自史前文明到罗马时期再到18 世纪的工矿业和农工业遗产)、大量闲置建筑以及富有特色的美食等,为老年游客提供极具吸引力的地中海南欧风情度假屋以及医疗、交通、美食、休闲文教等各项服务,打造出一个吸引老年游客的家园。在这一过程中,当地政府还将建筑产权所有者、艺术家、社会工作者以及普通居民联合起来,为前来度假的游客提供服务。2021 年6 月,弗卢米尼马焦雷举办了首届“呼吸节”(Festivo Giornate del Respiro)。历时6 天的“呼吸节”通过戏剧表演、音乐会、工作坊、会谈等形式呈现了当地采矿业的历史与特有的社区文化,特别表现出对矽肺病患者的关注。如今,弗卢米尼马焦雷已成为欧洲老年游客的主要度假地之一,当地的产业也从工矿业成功转型为针对老年游客的特色旅游业。统计数据表明,2019 年当地就业率为46%,比2011 年的32%高出了14%;人均年收入也稳步增长,由2001 年的10 130 欧元上涨至2016 年的13 633 欧元。

莱切位于意大利南部,1991—2001 年间,当地人口数量下降了约17.4%;农业作为当地的主要产业发展持续低迷。莱切的应对策略除利用当地的艺术与文化遗产大力发展旅游业之外,还积极发展大学教育。莱切是萨兰托大学的所在地,除保持萨兰托大学课程、学生数量稳步增长之外,莱切还引进了巴里大学和包括佩贾索网络大学在内的四所意大利知名网络大学,为这些大学在当地开设了分校区以及注册中心和考试中心等分支机构。由此,文教和旅游产业逐渐取代了当地衰退的农业,2001 年后莱切人口保持了上升态势,于2011年基本恢复到1991 年高峰期约10 万的人口数量,且在此之后基本保持稳定。

除发展特色旅游业、农业和文教产业外,意大利小镇培育的具有地方特色的产业品牌多为手工业和制造业产品,且主要依托于当地规模小、生产周期短、反应灵敏的小企业。在众多地方经纪人①在1970 年代以前,分散的农户经营常常需要联合起来进行产品销售,催生和培养了许多商业贸易的企业家“经纪人”。、社会自治组织(如行业协会)和地方政府的支持下,这些小企业通过市场机制与强大的网络组织联系在一起,逐步建立起企业间相互信赖、具有密切和便捷的社会人文和物流网络联系,以及稳定协作关系的产业集群,取得了良好的经济效益[7]。

总的来说,意大利人口收缩乡镇的复苏大多通过立足当地特色,挖掘潜在的外部需求,盘活资源,培育有辨识度和品牌效应的产业来实现。其中,多种多样的文体和节庆活动扮演了重要角色。包括蒙菲拉托景观节、弗卢米尼马焦雷“呼吸节”、圣雷莫(Sanremo)音乐节、圣雷莫拉力赛、圣雷莫花展等极具地方特色的活动吸引了大众媒体、专业人士、民众的长期关注,对提升当地形象以及发展相关产业(特别是旅游业)极具意义。同时,这些文体活动、赛事也在人(包括游客和当地居民等)与场地之间构建起了联系的桥梁,塑造、提升了场所认同感和归属感。参与者一旦对这些场所产生认同感和归属感,就有意愿再回到这里,甚至会不自觉地宣传和推广这些场所,从而保护当地的特色文化,进一步带动当地经济、文化、社会的可持续发展。对于人口收缩的乡镇而言,这些活动亦有助于唤醒当地居民的主人翁意识,探索出一条独立于外部依赖的内生型可持续发展道路。

2.2 促进对存量空间与基础设施的再利用,提升人居环境质量

产业的培育与当地生态环境的治理、区域基础设施的改善以及人居环境品质的提升是分不开的。“引产”“造城”“聚人”三者紧密相连,缺一不可。例如:卡萨莱蒙菲拉托利用举办景观节的契机,主导了一系列小规模、渐进式的更新项目,包括对道路和公共空间进行更新。更新是基于对当地居民以及其他使用者的详细访谈,聚焦他们的感知和需求,且着眼于表现当地富有特色的景观风貌。在弗卢米尼马焦雷的案例中,许多空置建筑物被改造为游客度假屋,关闭的矿井被重新开发为博物馆向游客和学者开放,在人居环境的优化中特别考虑了老年游客的需求。其他典型案例包括东塞斯特里(Sestri Levante)和圣雷莫等镇。

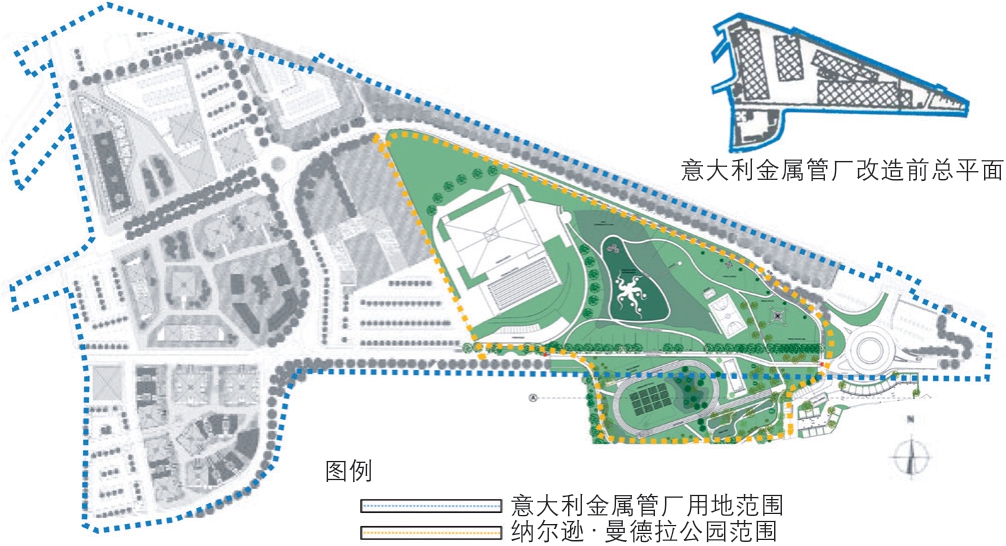

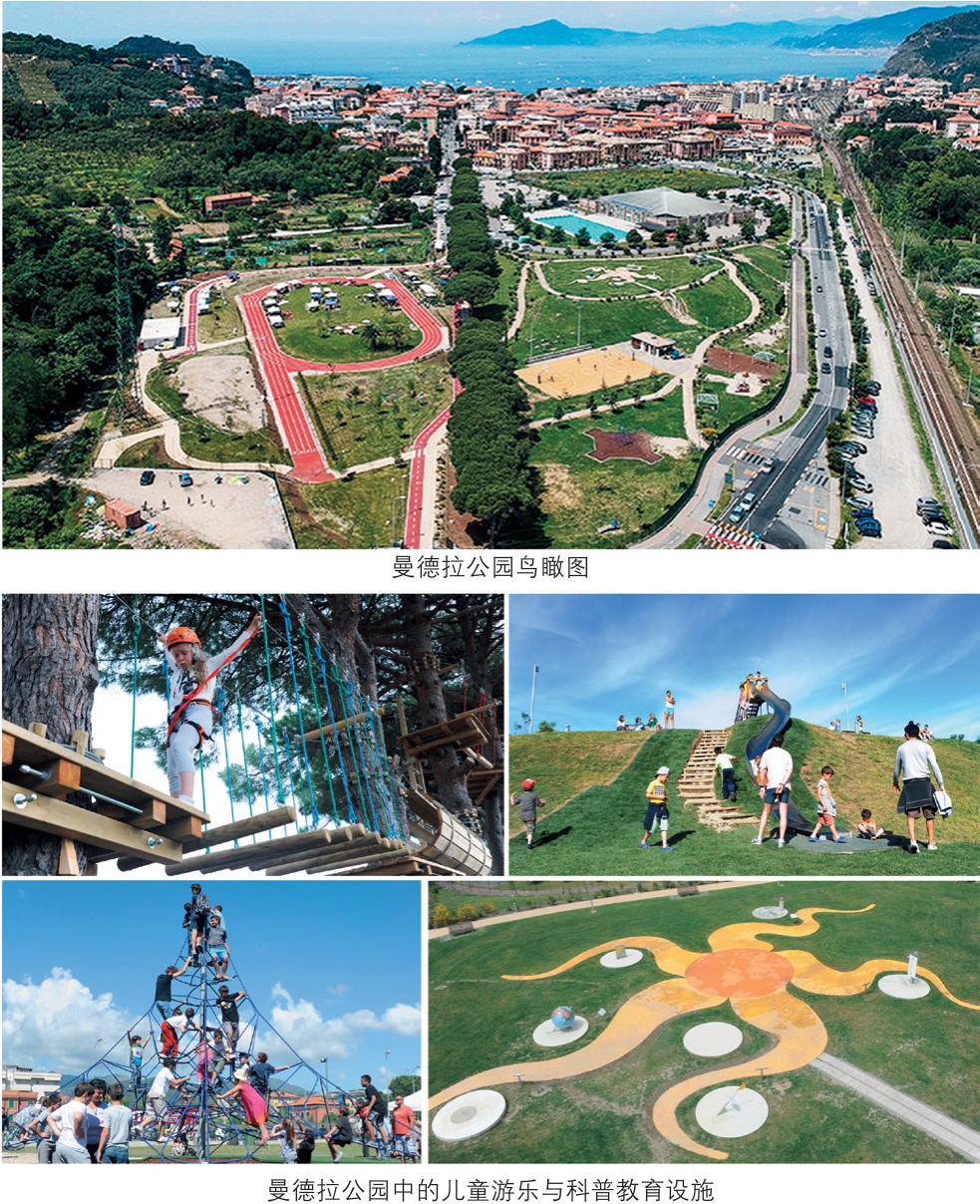

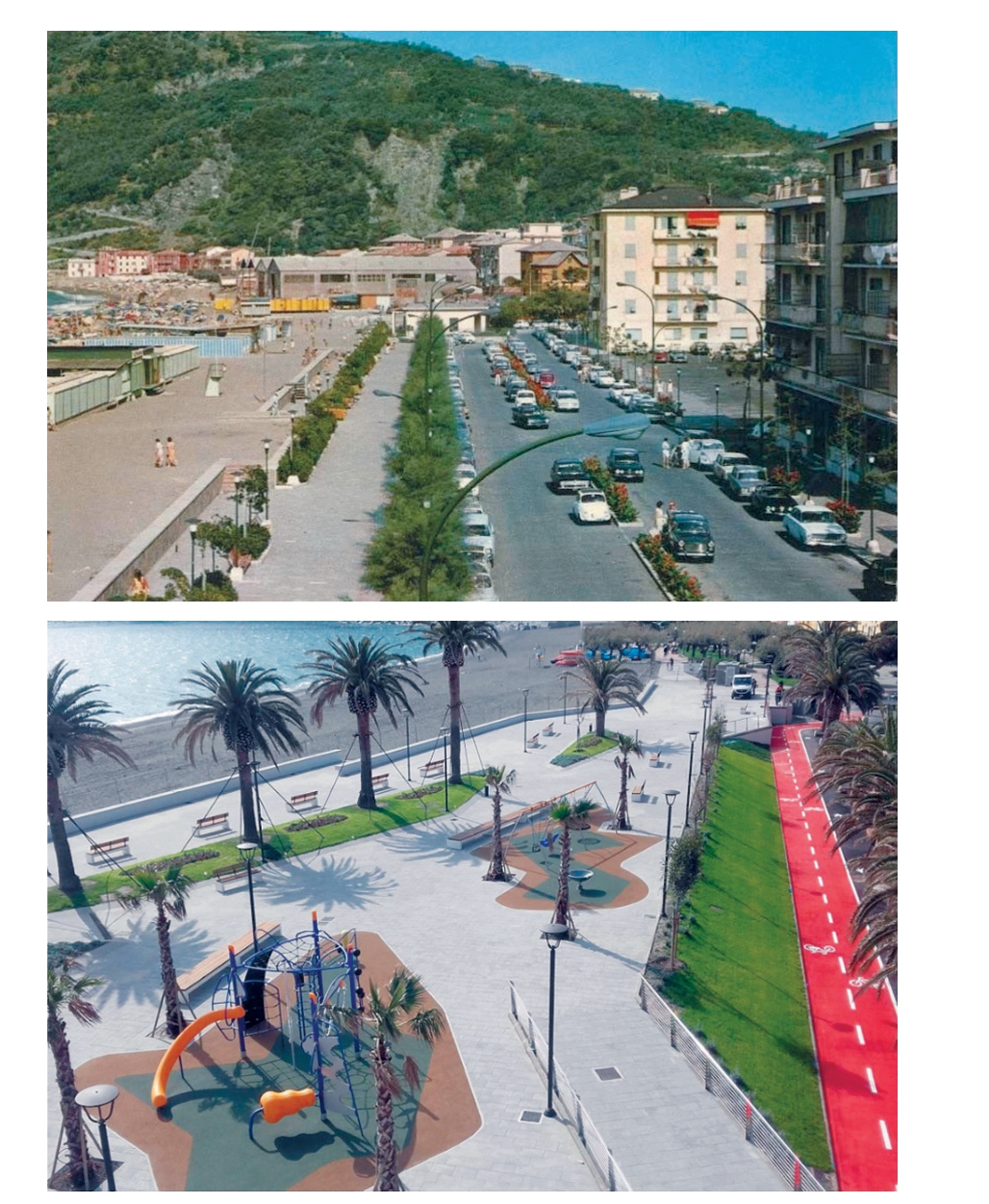

东塞斯特里位于利古里亚大区首府热那亚市,总面积33.33 km2。与大多数后工业型乡镇类似,东塞斯特里自20 世纪末以来逐渐衰退。统计数据表明,2011 年当地人口总数为1.82 万人,较2001 年的1.90 万人和1991 年的2.05 万人分别减少了4.78%和11.23%,且出现了大量闲置、衰败的城市空间。在热那亚城市更新项目②为应对人口流失和经济衰退,热那亚着手对低效利用的公共空间和工业区进行再开发,用于发展旅游业,提升当地宜居性。其中最著名的案例当属1985—2001 年间,伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)设计的热那亚老港口更新项目,该项目提升了热那亚滨水开放空间的质量,使热那亚历史中心成为一个富有吸引力的居住、工作和娱乐休闲场所。的启发下,东塞斯特里施行了若干设计项目来实现对存量工业用地的再利用。以提升宜居性和吸引力,其中最重要的当属意大利金属管厂(Fabbrica Italiana Tubi)及其周边的再开发项目(图1)。该项目用地总计12.7 万m2,其中奥瑞丽亚国道(Via Aurelia)将整个地块分为南北两个部分。意大利著名规划师朱塞佩·坎波斯·文努蒂(Giuseppe Campos Venuti)和费德里科·奥利瓦(Federico Oliva)等于1997—2000 年完成了对该地块的规划设计,包括建立纳尔逊·曼德拉公园(Parco Nelson Mandela)(图2),将部分建筑更新作为办公使用,开发居住和商业混合体以及打造连接这些项目的道路系统等。其中,曼德拉公园项目分两期进行,一期项目包括游泳中心、儿童游乐与科普教育设施、2 000 m2 的宠物狗活动区、公共绿地等,中心区域为可容纳5 000 名观众的场地;二期项目中心是200 m 环形跑道,周边有跳远、射击、标枪、剑术等运动场地以及自行车道和步行道,且精选种植了约100 种树木和多种灌木[26]。曼德拉公园项目还将原本穿越该地块的奥瑞丽亚国道改道至周边的铁路线附近,且重新打造了一条连接曼德拉公园与著名旅游胜地蓬塔马纳拉大区公园(Parco Regionale di Punta Manara)的道路,提升了该地块乃至整个东塞斯特里的吸引力。东塞斯特里还将里瓦特里戈索(Riva Trigoso)的滨海区由生产性功能转型为休闲功能,打造了高质量的滨海休闲空间(图3)。该项目原址是一处造船厂,拆除了厂房的旧棚屋后,为居民提供了超过3 000 m2 的滨海步行道和2 000m2 的新海滩,重现了历史上村镇与海的联系,强化了场地的可识别性[27]。另外,该项目还新建了一处海堤墙,除用于防洪涝灾害外,墙内设置了绿地、休憩区以及全年龄段儿童活动区等。与上两个十年社会和经济各方面发展持续低迷不同,统计数据表明2001 年后东塞斯特里就业率和人均年收入均恢复增长势头,人口数量保持稳定:2019 年的就业率为66%,比2011 年的42%高出了24%;2016 年的人均年收入为22 109 欧元,比2001 年的15 075 欧元高出了约46.7%;2021 年末人口17 788 人,与2011 年相比变化不大。

图1 东塞斯特里金属管厂及其周边再开发项目总平面图

资料来源:作者根据参考文献[26-27]修改绘制

图2 曼德拉公园鸟瞰图以及园中的儿童游乐与科普教育设施

资料来源:参考文献[26]

图3 里瓦特里戈索滨海休闲空间改造前后对比

资料来源:参考文献[27]

圣雷莫是意大利知名的“复苏乡镇”。它位于利古里亚大区,是一处滨海小镇,总面积54.7 km2。统计数据表明,1991—2001 年期间圣雷莫的人口流失了9.6%(约1.2 万人)。圣雷莫的旅游业在经历了1990 年代初的鼎盛期后很快就进入了瓶颈期,当地政府不得不思考如何推动旅游业及其配套产业的可持续发展,吸引人口回归。应对举措包括以高标准举办各项文体赛事(如音乐节、拉力赛、自行车赛和花展等)以及实施一系列规划策略和城市更新项目。如政府将2001年后闲置的滨海单轨铁路热那亚—文蒂米利亚段重新开发为一段24 km 长的自行车道(图4)。由于该段铁路使用期间曾将沿线的村镇割裂为几个部分,且破坏了村镇与海之间的联系,因此政府在打造自行车道时还同步对沿线村镇和道路进行整治,最终形成了双向自行车道、步行道以及两旁绿化和开放空间的结合,成功打造了一条富有当地特色的滨海旅游线路,重现了历史上村镇与海的联系。在这条线路上步行或骑行,能充分体验到利古里亚西海岸富有原真性的自然与人文景观。该线路是欧洲最长也最具吸引力的自行车道之一,它穿过因佩里亚省的八个乡镇,沿线设有观景平台、机动车停车场、自行车租赁点、休息站、就餐区等,这些主要通过对存量空间的再利用实现。这一线路及其周边的开放空间、公共设施于2012 年共同构成了西利古里亚港湾公园,吸引了无数运动爱好者和游客,也使圣雷莫成为意大利户外旅行的一个重要目的地。统计数据表明,自2001 年后圣雷莫人口数量、就业率、人均年收入均处于上升态势:2011 年人口比2001 增加了7%;就业率由2011 年的42%上涨至2019年的59%;人均年收入由2001 年的13 925 欧元上涨至2016年的19 499 欧元。

图4 滨海单轨铁路热那亚—文蒂米利亚线改造前后对比

资料来源:左图源自httрs://www.рistасiсlаbilе.соm/lа-stоriа-dеllа-рistа-сiсlаbilе/,右图源自http://rivieradeifiori.eu/en/categoria/the-coast/parco-costiero-riviera-dei-fiori-pista-ciclabile/

总的来说,意大利的实践立足内部和外部需求,关注对闲置土地和建筑物的再利用、公共空间的更新以及景观与交通体系的修复和连通等,旨在提升当地的景观与人居环境质量。在内部需求中,特别关注亲子家庭对儿童游乐场所和设施的需求以及中青年人对户外运动的需求,增加了居民生活的交往频率,提升了社区归属感。外部需求则主要关注游客群体的具体需求,如改善当地交通网络、提升景观质量、优化与现有旅游资源的联系等。值得一提的是,意大利的实践还反映出在深入挖掘在地资源的同时,可在更广泛的地理范围内构建资源联系,如上文所述的曼德拉公园项目。

2.3 构建多方协调的行动者网络

在意大利人口收缩乡镇的复苏中,构建多方协调的行动者网络亦是一大关键。在这些乡镇里,居民带着他们的诉求、生活经验与共同价值观等参与到对建筑物、公共空间、基础设施的更新与维护以及各项文化、服务活动的开展中。非政府组织也在政府与当地居民之间架起了沟通的桥梁,帮助居民解读和了解当地政府的具体政策、认识未来的发展图景,进而构思更符合公私双方利益的行动战略。

在卡萨莱蒙菲拉托的复苏中,非政府组织卡萨莱蒙菲拉托景观观测所扮演了重要角色。该组织于2004 年成立,是皮埃蒙特观测所(Osservatorio Piedmontesi)的下属机构。皮埃蒙特观测所通过与国家和地方层面的权威专业机构以及当地居民的合作来监测和管理当地的景观质量[28]。在其统筹管理下,皮埃蒙特大区建立起了一个较为完善的景观观测所网络,其下属的各景观观测所的负责人多为意大利注册建筑师和建筑、规划、景观领域的教授和学者。成立至今,卡萨莱蒙菲拉托景观观测所通过组织研讨会、工作坊和景观节等活动,主导了当地的一系列更新项目,还邀请了当地学校师生以及来自热那亚大学、米兰大学、米兰理工大学的师生共同为蒙菲拉托地区的景观研究和人居环境优化出谋划策。由于这些更新项目建立在对当地居民充分调研的基础上,因此在实施过程中,许多居民也自觉参与其中,居民的参与促进了他们对脚下这片土地的再认识,提升了他们的认同感与归属感。类似的小规模、渐进式更新行动也逐渐成为居民们的自主行为,使他们在日常生活中积极参与到对当地景观、环境的管理与完善中。

在弗卢米尼马焦雷的案例中,当地的非政府组织“社区合作联盟”(Cooperativa di Comunità)负责管理“快乐乡村”项目,处理从建筑物修复、更新到房屋租赁等各项事宜,其组织成员中包括了许多当地居民。由于当地的空置建筑物多由生土和石建造,该组织还通过与卡利亚里大学建筑系、非政府组织“生土城市协会”(Associazione della Città della Terra Cruda)合作来共同完成建筑物的修复与更新。其中,卡利亚里大学建筑系负责技术上的修复与更新,“生土城市协会”则为政府管理文化遗产提供支持,特别是保障当地历史与建筑遗产特征的可识别性不受破坏。此外,该协会还为参与项目的设计师和建筑公司提供培训,指导他们如何使用传统建筑材料。

总的来看,在意大利人口收缩乡镇的复苏中,非政府组织、当地居民、高校、研究机构均扮演了重要角色,构建起多方协调的行动者网络,培育和激发了自下而上的内生治理动力,同时也提升了地方认同感与归属感,促进了当地社会、文化、人居环境以及产业(特别是旅游业)的可持续发展。

3 讨论与启示

人口收缩的乡镇面临多方面的严峻挑战,我国当前尚未形成与之匹配的规划体系、规划策略和治理机制。既有的多数研究尚未与新型城镇化等宏观议题进行良好互动,也未就国土空间规划体系下可能改进的相关内容和实施措施作充分探讨。下文结合意大利的经验以及我国人口收缩乡镇的现状、规划应对中存在的问题,探讨意大利经验对我国的启示。

3.1 加强对收缩乡镇的识别,构建信息化平台

2018 年颁布的《乡村振兴战略规划(2018—2022)年》与2021 年的中央一号文件,均提出首先进行村庄分类,再因类施策地规划与振兴,以便有效指导实用性村庄规划的编制工作。可以说,建立科学的分类方法,对收缩乡镇进行分类,是国土空间规划体系中制定差异化规划应对策略的关键。加强收缩乡镇的识别与测度有助于对收缩乡镇进行分类,进而采取针对性的应对策略。对此可借鉴意大利经验,通过与专业院校合作,因地制宜地制定评价指标体系。在市县级国土空间规划中,对乡镇发展潜力进行评价,侧重对收缩乡镇的识别与测度以及对收缩趋势的预测。结合我国乡镇的实际情况、数据的可获得性以及意大利的经验,可从客观与主观两个层面对单个乡镇展开评价,分析现有规划策略的有效性,并筛选出重点乡镇,从而为调整规划策略和对症下药地制定应对策略提供参考。客观层面聚焦人口、产业、就业、建设用地、道路交通、公服设施、建筑物质量与空置程度、商铺业态、历史文化和景观特色等维度。主观层面关注当地居民对乡镇物质环境、社会、经济等层面发展情况的感知。具体操作上,可通过搜集三调数据、遥感影像、用电量、手机信令、POI、LBS、不动产登记等多源数据结合定性问卷调查和访谈进行多时空、多维度的空废感知和趋势预测。此外,可将上述识别、测度、预测数据纳入国土空间规划基础信息平台和规划实施监督信息系统,构建收缩乡镇的信息化平台。

3.2 以县域、镇域为统筹单位,引导产业向特色化、精细化、多元化发展

在我国,人口收缩乡镇大多存在产业结构单一、接续产业尚未建立、产品竞争力不强等问题。意大利的经验启发我们,需立足当地特色,挖掘潜在的外部需求,盘活地理、历史、文化和环境等当地资源,培育具有辨识度和针对性的高品质产业、品牌,引导产业向特色化、精细化、多元化发展。例如在引导旅游业发展上,不专注于短期内吸引更多游客,而是侧重打造有特色、高品质的旅游体验。此外,乡镇产业和经济发展应尽可能地培育多元主体,走多元融合发展的道路,这样不仅有利于降低市场风险和自然风险,也有利于充分利用当地资源。在市县级国土空间规划中,可考虑以县域、镇域为统筹单位,采取“一村一品”的发展模式,形成相对统一又各具特色的产业集群,实现区域视角的“三产”联动融合发展。值得注意的是,许多意大利乡镇中分布着以家庭作坊为主要组织形式的小企业,且常通过设立工业区的形式进一步鼓励产业的发展和聚集。这些乡镇与改革开放后我国东南沿海催生的大批工贸型乡镇有一定相似性,但区别在于前者产品的创新性和针对性更强,重质不重量,要求高素质的技术工人和高水平的设计能力,几乎可归入今日所谓的“创意产业”门类之中,设计和生产部门之间始终保持着创造性的能量交换,生产附加值普遍较高[7]。这也许能为全球化和国内外贸易环境剧变背景下,我国东南沿海工贸型乡镇的产业转型与再发展提供一定启示。

3.3 以人为本,提升人居环境质量

随着城镇化的不断深入,我国乡镇发展的重心转向在稳定的乡镇空间布局基础上进行存量空间优化。宜居与乡镇居民的生活和福祉密切相关,是乡镇最值得骄傲和彰显的资本,也是留住人才和发展产业的基础条件之一。当前在对人口收缩乡镇的人居环境整治上,尚未形成具有针对性和可操作性的建设指导政策。既有措施要么维持现状,顺其自然发展甚至消亡,要么脱离当地需求,生搬硬套城市规划的方式和方法,更有甚者为迎合都市人的消费喜好而将城市的审美和价值观试验性输入[29-30]。由此产生的空间景观及其体验大多品质不佳,且同质化严重,未能充分反映当地的历史和文化内涵。造成的结果是既无法满足当地居民的真正需求,也无法对外来者构成持续的吸引力。同时,由于这些行动多为政府主导一次性完成,而非居民持续、自发的创造行为,也未能契合居民的真正需求,因此难以在地方层面获得内生的、长久的创造和维护力量。意大利的实践启发我们,人口收缩乡镇的人居环境整治需强调问题导向,以人为本,深入调研,了解民意,以内部需求为主,外部需求为辅,基于本地资源与外部资源条件以及产业和历史文化特色,对闲置建筑物、土地、基础设施进行更新再利用,以实现人居环境、产业和社会等多方面可持续发展的目标。具体操作应注重实施性与在地性,注意探索与周边资源的潜在联系以及创造青少年与老年友好的人居环境和社会氛围。

3.4 推动多元主体共治,促进自我组织能力建设

当前我国对乡镇的规划总体上仍采用自上而下的“精英主导”方式,即由政府(或开发主体)指令规划师做“命题作文”,规划师主要落实政府的意图,居民大多被动参与和接受,且多为仅有知情权的“伪参与”和“事后参与”,而非“全程参与”[31]。意大利的实践启发我们,人口收缩乡镇的复苏需要改变过去单纯依赖政府力量的自上而下层级传导模式,也不应仅仅依靠外部资源,需提倡参与式规划,推动多元主体共治,通过参与实现赋权,激发在地居民的自主性,促进自我组织能力建设,以此培育乡镇的自我发展能力[30]。

意大利人口收缩乡镇的复苏主要依赖于地方政府、非政府组织、当地居民、高校师生、专家媒体等多元主体的共同协作努力,较好地展示了参与式规划的内核。当地居民并非被动地接受规划,而是参与了从前期调研、研讨到中后期方案编制、审议与实施的全过程。居民的全过程参与不仅使他们的切身需求得以表达,还加深了他们对当地历史、现状与未来发展的理解,激活了主体责任感与归属感。在意大利,非政府组织独立性强,大多具有较强的专业背景,可从专业角度为人口收缩乡镇的复苏出谋划策,同时也能联系地方政府、高校师生、专家媒体、当地居民等多元参与主体。高校师生的参与体现了引导人口收缩乡镇复苏上的产学研合作,既弥补了这些乡镇在制定规划、设计项目上专业度有限以及财力和人力不足的问题,又促进了年轻一代更好地理解这些乡镇的现状与未来。大众媒体的参与则起到了舆论监督与宣传的作用。值得注意的是,尽管我国非政府组织的发展不如意大利等西欧国家成熟,但近年来的乡村振兴实践已反映出乡村规划师、乡贤、村集体、高校师生等多元参与主体正在当地居民、基层政府之间扮演起越来越重要的“中间”角色,共同推进乡村治理模式的完善。未来可借鉴意大利经验中地方经纪人、社会自治组织(行业协会)和地方政府在引导、培育产业上的合作,同时为培育乡镇集体企业、合作社、互助合作小组等多元主体形式以及推动多元主体共治提供制度性条件。

4 结语

引起乡镇人口收缩现象的原因在不同国家与地区以及不同发展背景下具有显著差异。相应地,应对策略也没有统一范式。意大利的经验启发我们需立足内部需求,挖掘潜在的外部需求,考虑周边乡镇及所在地区的特色资源,因地制宜地提升竞争力和吸引力,包括引导产业向特色化、精细化、多元化发展,提升当地人居环境,促进乡镇自我组织能力建设等。值得注意的是,逆转人口收缩并非最终目的,探索人口收缩乡镇如何在全球化和其他因素带来的冲击下实现更积极、更健康、更全面的发展态势更为重要。希望本文能抛砖引玉,为我国政府部门、规划师、建筑师、景观设计师、城市社会学者等在应对镇级行政单元和乡村地区人口外流与空心化问题,推进乡村振兴战略与新型城镇化高质量发展的过程中提供一种思考。未来我们需以国土空间规划的编制与管控研究为平台,对相关政策制度的供给进行进一步研究。

[1] XIE S,BATUNOVA E.Shrinking historic neighborhoods and authenticity dilution: an unspoken challenge of historic chinatowns in the United States through the case of San Francisco[J].Sustainability,2020,12: 282.

[2] MALLACH A.What we talk about when we talk about shrinking cities: the ambiguity of discourse and policy response in the United States[J].Cities,2017,69: 109-115.

[3] DORINGER S,UCHIYAMA Y,PENKER M,et al.A meta-analysis of shrinking cities in Europe and Japan.towards an integrative research agenda[J].European planning studies,2019,28(4): 1-20.

[4] 张贝贝,李志刚.“收缩城市”研究的国际进展与启示[J].城市规划,2017,41(10): 103-108,121.

[5] 张京祥,冯灿芳,陈浩.城市收缩的国际研究与中国本土化探索[J].国际城市规划,2017,32(5): 1-9.DOI: 10.22217/upi.2016.551.

[6] 西尔维娅·索萨,保罗·皮诺.为收缩而规划:一种悖论还是新范式[J].国际城市规划,2020,35(2): 1-11.DOI: 10.19830/j.upi.2020.015.

[7] 侯丽.意大利城镇化的社会经济与空间历史进程及模式评述[J].国际城市规划,2015,30(增刊 1): 29-35.

[8] SALONE C,BESANA A,RIVOLIN U J.Crisis and urban shrinkage from an Italian perspective[M]// KNIELING J,OTHENGRAFEN F,eds.Cities in crisis.socio-spatial impacts of the economic crisis in Southern European cities.New York: Routledge,2016: 190-214.

[9] 克劳斯·昆兹曼,彼得拉·伯茨,王纺.从意大利城市和区域空间规划与发展中能学到什么?[J].国际城市规划,2010,25(3): 1-4.

[10] CASELLI B,VENTURA P,ZAZZI M.Performance-based spatial monitoring.an interpretative model for long-term shrinking medium-small Italian towns[J].Sustainable cities and society,2020,53: 101924.

[11] ORAZI M.Vivere nei piccolo borghi: tutto ciò che nessuno dice.Informazione senza filtro[OL].(2020-07-01)[2021-12-31].https://www.informazionesenzafiltro.it/vivere-nei-piccoli-borghi-tutto-cio-che-nessunodice/.

[12] CRISCI M,GEMMITI R,PROIETTI E,et al.Urban sprawl e shrinking cities in Italia: trasformazione urbana e redistribuzione della popolazione nelle aree metropolitane[M].Roma: Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali,2014.

[13] CALZA BINI P,CORTESE C,VIOLANTE A.Interconnessioni tra sviluppo economico e demografico nel declino urbano: il caso di Genova[J].Argomenti,2010,29(2): 105-131.

[14] BERNT M,HAASE A,GROBMANN K,et al.How does(n’t) urban shrinkage get onto the agenda? experiences from Leipzig,Liverpool,Genoa and Bytom[J].International journal of urban and regional research,2014,38(5): 1749-1766.

[15] CAMARDA D,ROTONDO F,SELICATO F.Strategies for dealing with urban shrinkage: issues and scenarios in Taranto[J].European planning studies,2015,23(1): 126-146.

[16] CALANDRA R.L’Italia dei paesi fantasma: dalla Sicilia al Piemonte i borghi restano senza abitanti[OL].(2019-03-09)[2021-12-31].https://www.ilsole24ore.com/art/l-italia-paesi-fantasma-sicilia-piemonte-borghi-restanosenza-abitanti-AB9h3raB.

[17] SALONE C,BESANA A.Urban shrinkage.theoretical reflections and empirical evidence from a Southern European perspective[C].Dublin:AESOP-ACSP Joint Congress,2013-04.

[18] VIOLANTE A.Rimpicciolite: verso una comprensione dello shrinkage urbano in Italia[M]// CRISCI M,GEMMITI R,PROIETTI E,et al.Urban sprawl e shrinking cities in Italia: trasformazione urbana e redistribuzione della popolazione nelle aree metropolitane.Roma: Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali,2014: 121-143.

[19] DI BIASE S,BARREIRA A P.Shrinking and resurgent cities in Italy: size,location and causes[J].Scienze regionali,2019,18(1): 115-144.

[20] CHESHIRE P C.Resurgent cities,urban myths and policy hubris: what we need to know[J].Urban studies,2006,43(8): 1231-1246.

[21] MUSTERD S.Segration,urban space and the resurgent city[J].Urban studies,2006,43(8): 1325-1340.

[22] STORPER M,MANVILLE M.Behaviour,preferences and cities: urban theory and urban resurgence[J].Urban studies,2006,43(8): 1247-1274.

[23] GORDON I.The resurgent city: what,where,how and for whom?[J].Planning theory and practice,2004,5(3): 371-379.

[24] AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.Strageia nazionale per le Aree interne[EB/OL].[2022-04-12].https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/.

[25] PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.La città in contrazione[EB/OL].[2021-12-31].https://www.urbanindex.it/citt%C3%A0/la-citta-incontrazione/.

[26] SPORTE & IMPIANTI.Sestri Levante (Genova): Il Nuovo Parco Nelson Mandela[EB/OL].[2021-07-31].https://www.sporteimpianti.it/principale/tsport/tscape-arredo-urbano/sestri-levante-genova-parco-nelson-mandela/.

[27] COMUNE DI SESTRI LEVANTE.Slow landscape[J].Topscape,2017,28:155-159.

[28] ZOPPI M.Ruolo e funzioni dell’Osservatorio regionale del paesaggio[M]//POLI D.Regole e progetti per il paesaggi: verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana.Firenze: Firenze Università Press,2012: 75-81.

[29] 罗震东,项婧怡.移动互联网时代新乡村发展与乡村振兴路径[J].城市规划,2019,43(10): 29-36.

[30] 孙莹.以“参与”促“善治”——治理视角下参与式乡村规划的影响效应研究[J].城市规划,2018,42 (2): 70-77.

[31] 李开猛,王锋,李晓军.村庄规划中全方位村民参与方法研究——来自广州市美丽乡村规划实践[J].城市规划,2014,38(12): 34-42.