作为现代化进程的正反面,人口向城市地区的快速流动与集聚引发了乡村地区人口的持续流失。以人口大幅减少且高度老龄化为最直观特征的乡村收缩是全球性议题。在东亚地区,现代化发端最早的日韩两国反映了经济与城市化水平高度发达下小农乡村①本文所指“乡村”包括乡村地域内的村庄和乡镇,大抵对应日本的“村”和“町”,韩国的“面”和“邑”。社会收缩的典型状态。2021 年日本65 岁以上的老龄人口占比28.9%②日本总务省统计局数据,详见:https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html。,韩国则高达16.6%③韩国统计局数据,详见:https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detail.do;jsessionid=1upGEy10SGtulZbzaq4LuiNoHZA8bzLF8itd8XIivrrpvbdn7LKXVyga1 47U1vpw.STAT_WAS1_servlet_engine4?menuId=10&NUM=1014&cntUpdate=Y。。进一步的数据显示,2010 年日本农业从业者平均年龄66 岁[1-2];韩国虽然整体的老龄化程度不高,但其农村的老龄化程度非常惊人,2007 年农村老龄人口比例高达32.1%,高出城市22 个百分点[1]。

随着人口结构变化发酵而生的社会问题逐渐成为社会政策和相关研究的关注议题。日本学者自1960 年代起开始关注日益严重的过疏化问题,研究重点已从早期对过疏化人口流动的现象、乡村社会转变等问题的探讨,转向对“限界集落”“有秩序的撤退”等理论方面的研究[3-4];韩国学者自1970 年代起主要深入研究新村运动以及之后韩国乡村社会的现实走向[5-6]。长期以来,国内对于日韩乡村政策的研究多聚焦于经济发展视角或振兴导向的政策研究,对典型政策如日本的“一村一品”、韩国的“新村运动”等已形成了较为丰富的研究成果。但同时,国内研究忽略了社会政策基于社会问题而生的内涵,且未充分注意到政策领域之间的相关性,即以日本、韩国为代表的乡村政策衍生于经济政策,并随着时间的推移不断加深其社会政策意涵,是构成日韩乡村发展政策的一个重要方面[7-8]。尤其对于乡村收缩问题而言,人口流动所引发的是更为复杂的社会衰败问题,社会政策的出发点从振兴到一般意义上的福利保障与供给,需要解决在社会公平、公正引导下的资源配置、福利供给问题,以最大限度地维持收缩地区的社会常态运行。因此,针对这一特定问题的研究需要从经济政策视角转向至社会政策视角。

1970 年代,德国经济学家瓦格纳(Adolf Wagner)最初提出社会政策的要义是“将国家立法和行政干预作为主要手段,以排除分配过程中的弊害的国家政策,其最终目标是通过国家干预促进社会整体福利水平的提升”[9]。本文以与我国发展背景相似的日本和韩国为例,基于对两国乡村长期的田野考察,研究其乡村收缩的总体特征和应对乡村收缩的主要社会政策,以期为我国未来制定面向乡村收缩的相关政策提供国际经验参考。

1 日韩乡村收缩的现象特征

1.1 日韩乡村收缩的总体进程

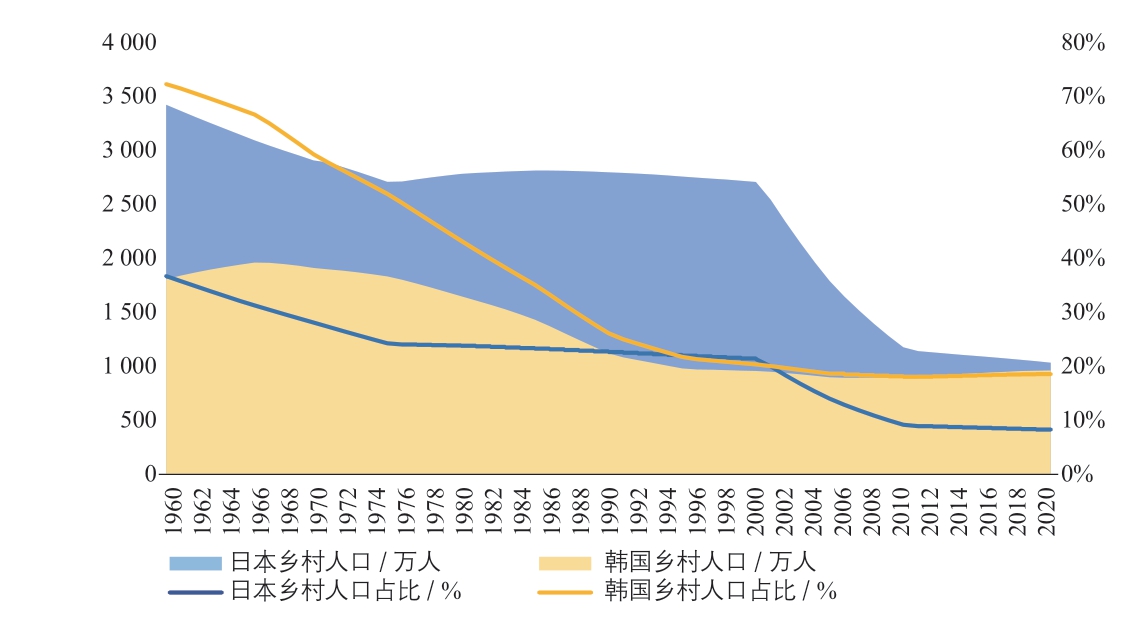

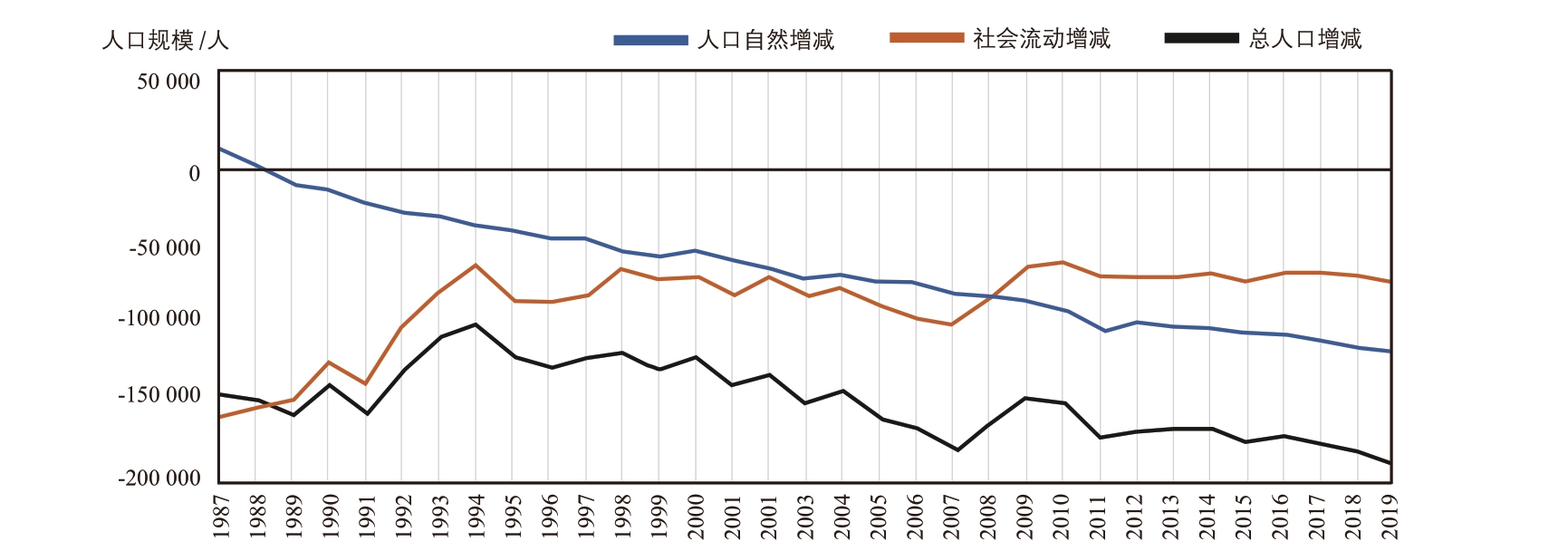

乡村收缩最直接的表现是人口总量的持续下降和与之伴生的人口老龄化。日本的乡村人口收缩是社会流动和人口自然减少所产生的双重结果。自1960 年代起,日本社会开始关注町村地区由于人口大量向城市地域的流动而导致的乡村“过疏化”现象。随着乡村人口的持续老化、日本全社会自然增长的人口数量急速下降,加之日本较高的农业机械化程度不断释出农业剩余劳动力,进入21 世纪后日本乡村地区的人口以较城市化高速发展阶段更快的速度在减少(图1),被称为乡村的“新过疏化”①“新过疏化”指中小城市也逐渐成为“过疏化”地区的现象,即过疏化的对象已经同时包含日本的乡村与都市地域。现象[10]。人口的自然减少是这一阶段人口收缩的主要原因(图2)。根据2021 年日本政府最新出台的《关于支持过疏地区可持续发展的特别措施法》对“过疏地域”②人口条件:1975—2015 年人口减少率满足以下四个条件之一,即(1)人口减少率在28%以上;(2)人口减少率在23%以上,且2015 年高龄老人比例在35%以上;(3)人口减少率在23%以上,且2015 年年轻人(15~30 岁)比例在11%以下;(4)1990—2015 年人口减少率在23%以上,地方政府在2017—2019 年平均财力指数均在0.4 以下(平均财力指数等于标准财政收入额/标准财政支出额,平均财力指数越低,地方政府财政自给程度越低)。详见:日本2021 年《過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法》。的定义,2021 年日本共有820 个过疏市町村(279 个市、410 个町、128 个村),总面积占日本国土面积的60%,人口却仅占总人口的8.2%。而就乡村地区而言,超过半数的町村都处于过疏状态,尤以山区、边远地区村庄为多[11]。

图1 1960—2020 年日韩乡村人口总量及占总人口比重

资料来源:世界银行2021 年数据

图2 1987—2019 年日本过疏地区人口自然增减与社会增减变化

资料来源:作者根据参考文献[11]绘制

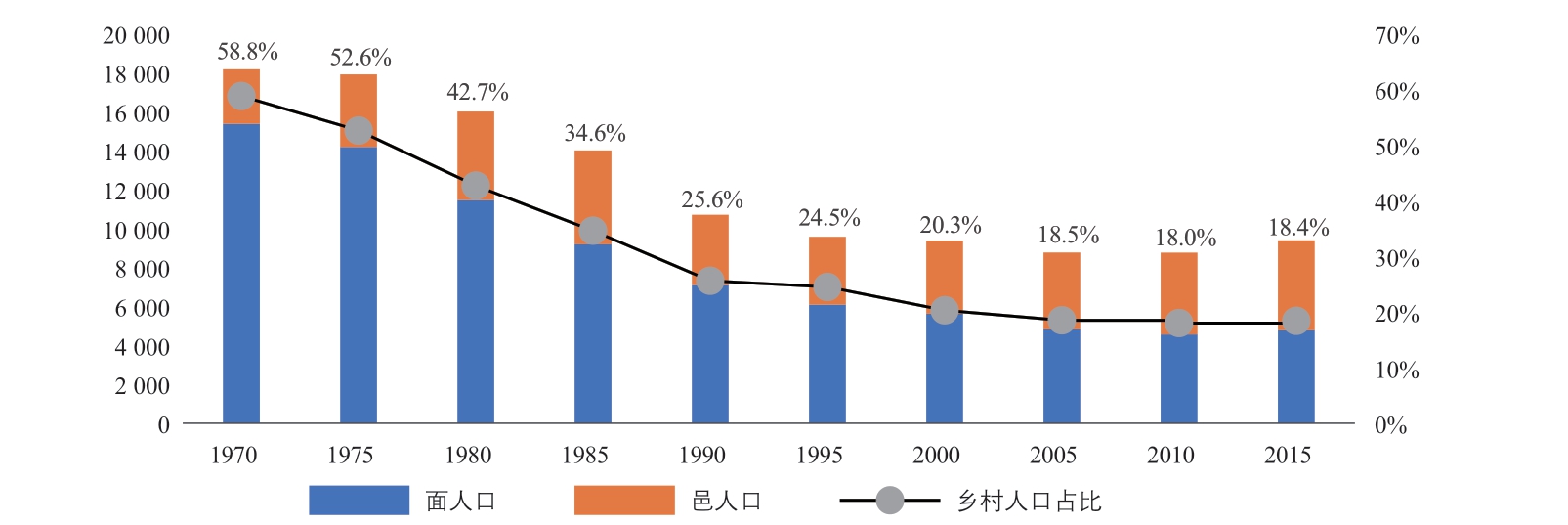

与日本已进入人口的自然减少状态不同,韩国受近代战争等的影响,大部分村镇的历史并不是很长,并不存在明显的城乡文化联系。因此在弱“乡土情结”羁绊下,加之现代化前期由经济发展严重倚赖出口和大城市企业所导致的过度城市化[12],韩国乡村地区在大力推进城市化的进程中衰落速度更快(图1),以至于韩国学者认为韩国农村以比世界上任何发达资本主义国家农村都要快的速度解体了[13]。至2015年,韩国邑面人口占全国人口的比重由1970 年的58.8%快速下降至18.4%(图3)。

图3 韩国邑、面人口情况

资料来源:作者根据参考文献[12]整理绘制

1.2 人口收缩下的乡村社会功能瓦解

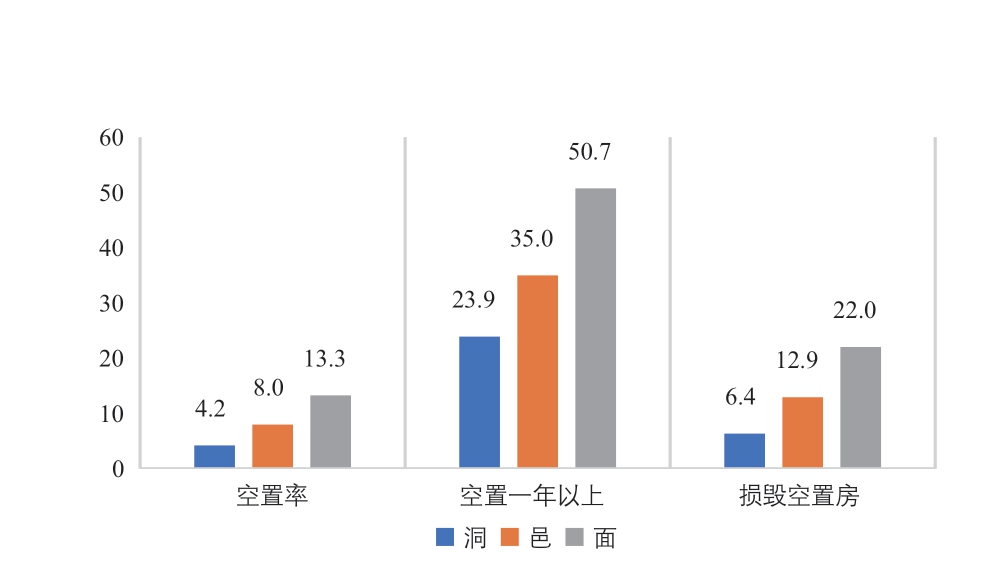

日本学者以“生产和生活机构的崩坏”来描述彼时日本乡村的过疏状况,并认为“过疏”的过程实质上代表了作为生产与生活空间的村落社会的解体过程[14]。具体而言,人口减少对乡村地区发展带来的直接负面影响包括房屋资源的高度空置(图4)、公共设施与教育设施等基础设施运营成本大且供给困难[15]、社区功能衰退[16]、城镇活力下降[17]、基层政区的撤并、城镇边缘地区与乡村空间的混杂[18]等。除人力与物质资源外,对乡村社区内生能力的瓦解更体现于对地方经济能力的削弱。由于日本的地方税收主要为面向个人和居民家庭的住民税和不动产税,人口是重要的税基,人口(家庭)减少的潜在影响是地方税收能力的下降,且高龄单身家庭与独居老人数量的增多持续增加着当地的经济压力和财政负担③如2014 年笔者在东京都奥多摩访谈中了解到,当地税金贡献只占财政收入的12%,其余的88%财政收入来自于中央与东京都的补助(地方交付税、都支出金等),而民生费用占据财政支出的较大比重。。

图4 韩国2014 年空置房数量调查(单位:%)

资料来源:作者根据参考文献[19]整理绘制

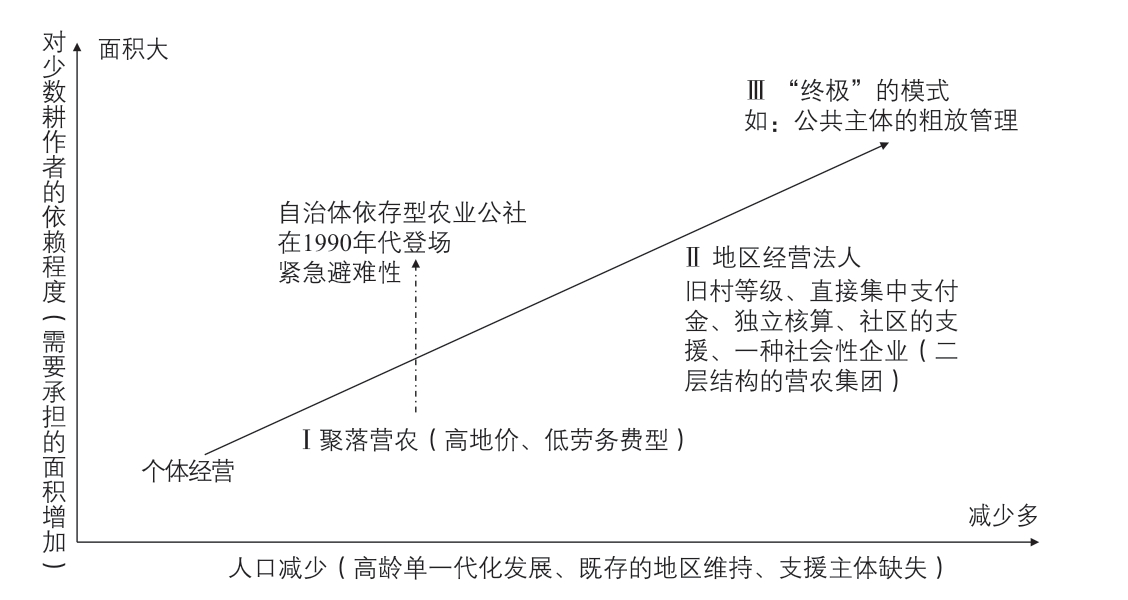

此外,作为乡村核心生产要素的务农劳动人口的减少,直接推动了乡村农业生产方式的转变。一方面,务农人口的离村导致农地的大量抛荒或转为他用,尤其是在对乡村农用地管制较为松散的韩国,抛荒农地转为非农用地的比重更高;另一方面,尤以日本为例,随着个人和家庭耕作能力的下降与务农成本的上升,农地向社区新农民公社或企业等经营主体规模化集中的趋势更为显著(图5)。

图5 日本中山间地区农业耕作的责任主体

资料来源:作者根据参考文献[20]绘制

2 应对收缩的日韩乡村社会政策主要内容

2.1 以小城镇作为乡村地域中心,联结城市与农村

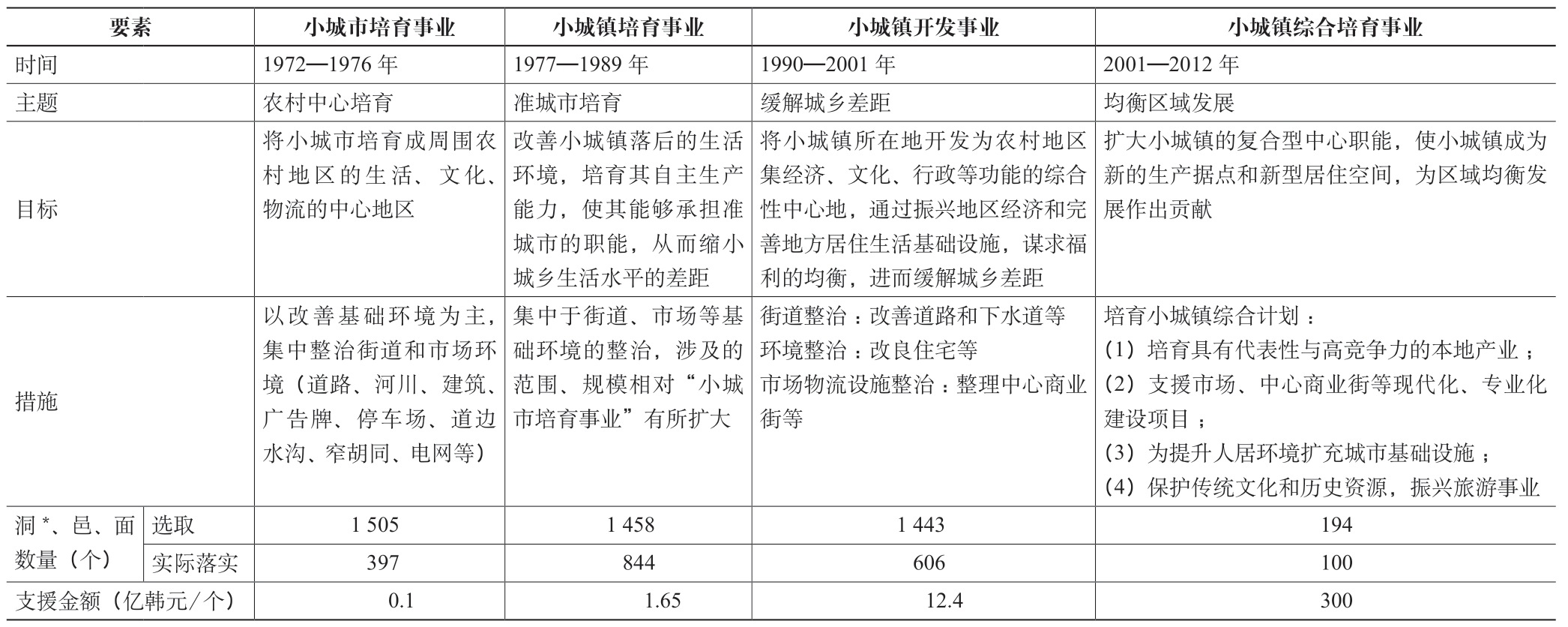

韩国从1972 年启动了针对全国邑、面的小城镇培育事业,主要经历了四个阶段(表1),核心目标是将小城镇作为联结城市与农村的节点,以此缩小城乡差距。前三阶段培育事业的方式方法大致相似,侧重对小城镇各项基础设施与公共服务设施的改造提升;第四阶段培育事业突出强调挖掘小城镇的“发展”潜力,并在方式方法上有所改善,核心的变化是先保“质”再求“量”——优先支援条件优越尤其是在前三个阶段培育较好的邑面,之后再考虑普惠。在具体的执行方式上,通过《小城镇培育事业10 年促进计划(2003—2012年)》规定邑、面需制定10 年计划:前三年行政自治部和国库补助资金管理部门集中出资进行基础建设,使小城镇实现自主化发展;后七年则主要进行民间投资和自发的诱导性建设事业,并大大提高了各级政府财政投资的支援力度[21]。

表1 韩国小城镇培育事业四个阶段

注:*洞为韩国城市地区的基础行政层级,相当于我国城市中的区一级。

2.2 “中心据点+圈层”的乡村公共资源配置

在考虑如何为收缩地区公平、有效配置公共服务与基础设施问题上,日韩两国通过多等级的“生活圈”构建,将乡村纳入大城市的服务圈层,其核心是依托区域资源来弥补收缩地区因人口下降而导致的设施配置能力不足。

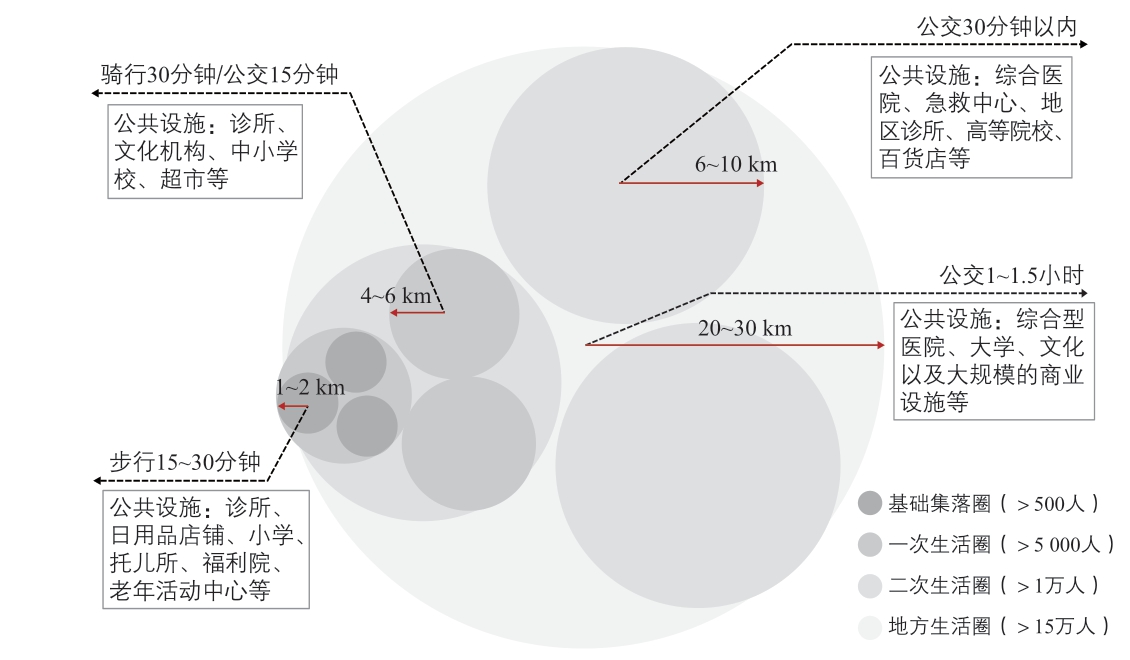

日本自1969 年第一次全国综合开发计划开始,便一直致力于生活圈的构建,先后发展出“广域生活圈”“市町村圈”“定住圈构想”和“地方生活圈”等不同尺度的生活圈概念。地方生活圈依据距离、人口、设施的不同可划分为四个等级(图6),根据不同范围的生活需求布置相应的公共服务设施。市町村基本处于一次生活圈(>5 000 人)和二次生活圈(>1 万人)范围内,通过地方生活圈与周边中小城市联结,町村能够享受政策优惠和城市大市场,有助于稳定当地人口。此外,地方生活圈也成为日本对乡村地区进行社区结构优化与行政区划调整的重要方式[23-24]。

图6 日本地方生活圈规划

资料来源:作者根据参考文献[22]绘制

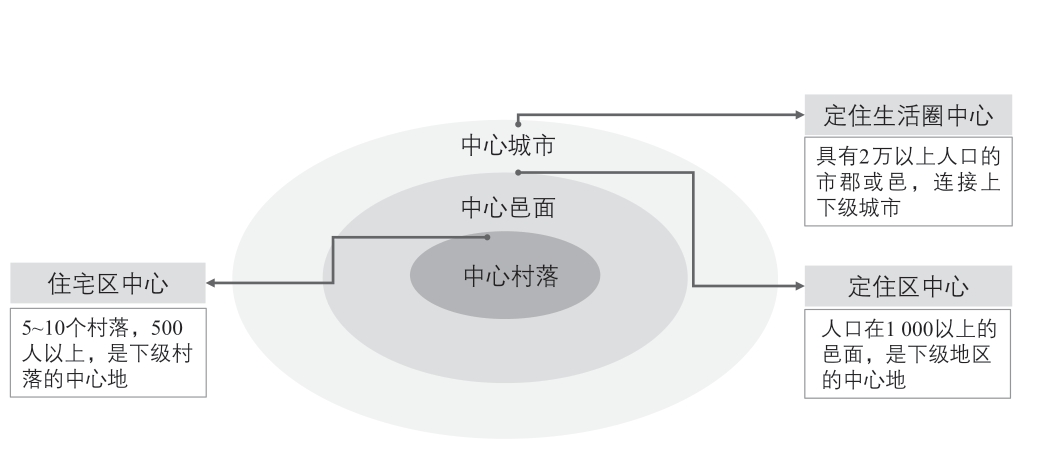

与日本层级化的生活圈构想相似,韩国于1990 年第三阶段小城镇开发事业中提出农村定住圈开发计划,旨在各级农村中心集中投资建设现代化的生活基础设施与有竞争力的生产设施。对此,在农村地区划分定住生活圈—定住区—住宅区三个层级,分别对应中心城市—中心邑面—中心村落。中心城市主要为市郡①郡为韩国的二级行政层级,相当于我国的县。,人口在2 万人以上,在经济发展、社会文化、行政功能上起到联结上级广域自治体和下级邑、面的作用;中心邑面的人口在1 000 人以上,是下级邑面的中心地;中心村落是下级村落的中心地,由5~10 个村落形成,是满足农村社会化生产与保障生活设施的基础层级。(图7)。

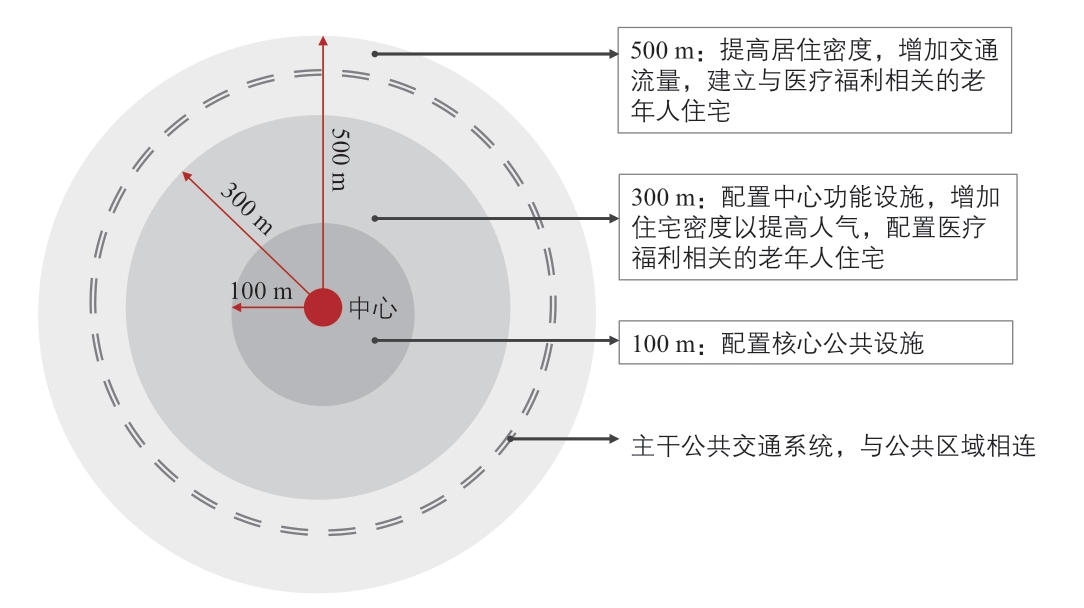

图7 韩国农村定住生活圈系统示意图

由于定住生活圈政策主要聚焦于农村内部的基础性完善,只注重物质空间建设,整体效果不如预期[25]。韩国政府在最后一阶段小城镇综合培育事业结束后调整思路,于2015年开启了新一轮的中心地开发事业,核心思想是通过在邑面中心增设或更新各类公共服务设施,进一步强化邑面中心地行政、文化、交通、贸易等功能,提升它对周边农村地区的服务能力,并且有选择地集中于农村社区。因此,中心地开发事业的基础模型以邑面地区的公共中心位置为起点,分别界定100 m、300 m 和500 m 的开发范围。靠近中心地带配置核心公共设施;中心地300 m 范围内尽可能增加居住密度和老年住宅密度,以提升人气和提高服务便捷度;500 m 范围内也保证一定的居住密度,加强老年人住宅建设;在近郊地带建立环路,作为主干公共交通系统与公共区域相连(图8),进一步提升中心地与偏远乡村之间的可达性。

图8 韩国的中心地开发理论模型

2.3 完善促进城乡流动的住房政策,引导归村

面对老龄化、少子化现象,如何导入外来人口是提高地区活力的关键。这其中,鼓励城市人进入农村定居的相关政策被列为促进“城市与乡村交流”的一项重要政策设计。日本政府将城市居民迁住乡村的类型划分为U、I 型移居和两地区居住:U 型移居指农村籍贯的人搬去城市居住后又搬回老家;I 型移居指城市籍贯的人搬去农村生活;两地区居住指在城市与农村都有住房,根据生活状况两地往返的状态。为推进U、I 型移居,日本中央政府通过建立网上住房银行为居民提供房屋交易的平台,而多地的町村政府都积极出台不同程度与形式的住房补贴措施以吸引外来人定居。

以东京都的奥多摩町为例:对新居民的补贴采取渐进式补贴,即补贴多少与实际居住的年限紧密相关。在实际操作中,奥多摩町结合地处山区不宜开发的现实条件,采取三种不同措施为新居民提供住房:(1)低价出售住宅用地,由町政府和其他相关人员组成第三方,利用町政府的资金购买土地并进行开发,再以低价将分割的土地出让给新居民家庭,以减少建房成本;(2)青年住房补助,政府统一持有房屋并向年轻人优惠出租,使用面积70 m2 的两室一厅收取约3 万日元的月租金①该价格和周边青梅市均价8 万日元的月租金相比是十分低廉的。(图9);(3)空房银行,政府主动收购或租赁条件较好的闲置房屋,统一向有租房意愿的群体出租,部分艺术家会租借房屋形成小型的SOHO 创作小屋[26]。从田野考察来看,这些政府主导建设的出售和出租房屋基本全部入住,初步实现了移住新居民的政策目标。

图9 奥多摩町低价租赁房屋

韩国于21 世纪初发起的“归农·归村”计划同样意在鼓励城市人口自发性迁移到农村居住,政策针对三类归农归村人群②第一类U 型即离乡的返乡人群;第二类I 型即城市居民自发迁居到乡村;第三类J 型,指由故乡前往城市而后因特定原因移居到其他农村者。进行归农教育和新型职业农民培训,以及提供购置房屋、健康福利、经济活动、税收支持等方面的社会保障制度,为培育青年农业人、促进城乡交流起到了积极的政策效应[27]。

2.4 注重内生导向的发展动力,激活地方文化自信

在回应乡村收缩问题时,除了提供能够使乡村得以维系存续的“硬件”配置外,一个核心问题是收缩地区需要什么样的发展路径?在经过长期的物质建设投入后,日韩两国都开始探索强调发挥地域资源、充分尊重与调动地方居民发展意愿的内生式发展路径[28-29]。

1980 年代日本政府开始推行被称为“个性地域”的市町村建设——由都道府县推荐,再由中央行政机构指定117 个市町村为个性地域。1990 年代中央行政机构又指定了22 个个性地域市町村,它们在历史、地理、风土或文化等方面均有一定的特色。日本政府指导町村特色化发展的思想是将地域资源进行极致化利用,即立足于当地的资源开发进行环境保护,创造就业机会,促进经济社会和谐发展。个性地域创建不仅需要町村自身的资源基础,也需要政府和居民拥有敏锐的洞察力,更需要选择有效、独特的挖掘、开发和运营方式,使居民、政府、民间组织等协力合作。

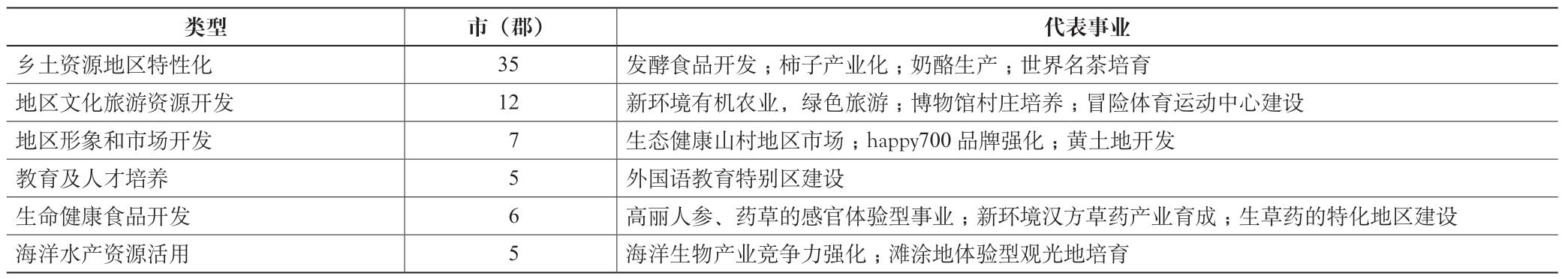

韩国基于过去针对落后地区的开发政策所出现的问题,提出“新活力事业”以挖掘地方的自我发展动力,改变对中央政府财政支持的过度依赖。与之前强调设施和物质空间环境改造相比,“新活力事业”更加关注“软环境型”地域开发理念,强调挖掘当地的特色与资源,包括乡土资源地区特性化、地区文化旅游资源开发、地区形象和市场开发、教育及人才培养、生命健康食品开发和海洋水产资源活用等多种专项事业在内的差别化落后地区开发事业[30](表2)。

表2 新活力事业地区开展的事业内容

资料来源:作者根据参考文献[37]整理绘制

3 应对收缩的日韩乡村社会政策实施及其效果评价

3.1 从政府主导到共同参与的实施组织机制

两国在针对收缩地区的政策实施上,主要分为自上而下和自下而上两种方式,由早期的政府主导投资向自立促进、社会组织参与的转型是其中的重要发展趋势。

多元的社会组织参与是日本乡村政策富有活力的重要原因。在过疏化问题持续严峻的过程中,社会各界对过疏化地区的援助参与也日趋多元,非营利组织和社会型企业开始替代政府担任如“城市与农村相连”的协调人等中间者的角色,逐步培育出了以当地居民为主体,地区社会福利机构、非营利组织等社会组织为主要支援力量的“地域福利共同体”[29,31],成为日本当前推进乡村社会政策的主要责任主体形态。

韩国早期自上而下的政策由中央主导实施,一定程度上抑制了地方的自主性。自中心地开发事业起逐渐强调居民参与,采取逐年开发的方式以确保与居民的意见充分沟通。此外,为了保证与居民沟通的有效性,更全面地听取居民意见和需求,政府出资训练了一批农村中心地开发事业促进者(facilitator),他们以更专业的视角和更强的沟通能力去挖掘农村目前存在的问题,并反映给政府部门,与居民、政府部门沟通解决方案并改善问题,从而保证项目有更好的成效并更贴合当地需求(表3)。

表3 中心地开发事业和参与者在项目各阶段的职能

资料来源:作者根据参考文献[37]整理绘制

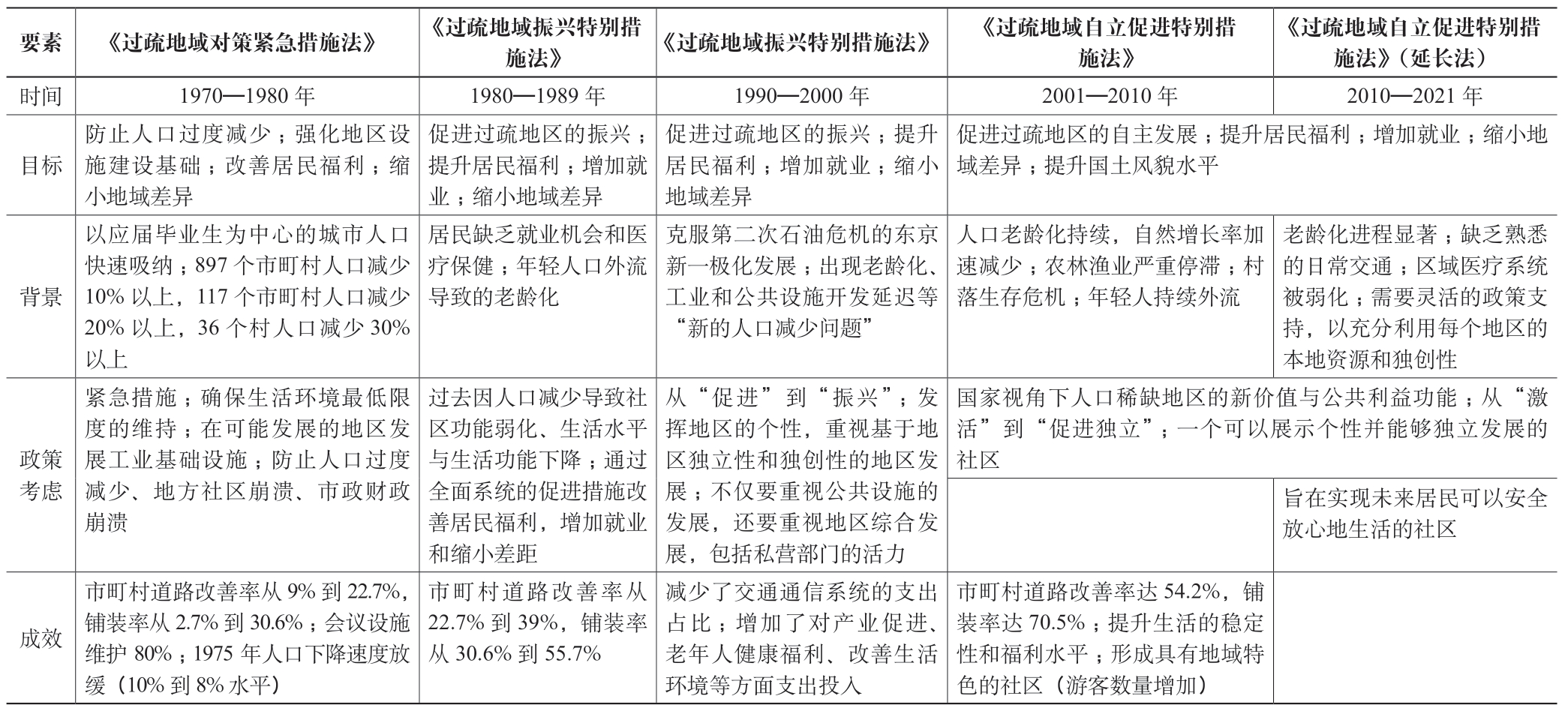

3.2 以法律为支撑、配套具体实施行动的社会政策体系

在对社会政策的保障上,日韩的主要做法是将社会政策提到立法的高度,以法律的方式并辅以配套的政策体系,实施自上而下的梯次推进。如日本自1970 年开始制定针对过疏地区的相关法律文件,每十年进行一次修订,先后于1970年发布《过疏地域对策紧急措施法》、1980 年发布《过疏地域振兴特别措施法》、1990 年发布《过疏地域振兴特别措施法》、2000 年发布《过疏地域自立促进特别措施法》、2021年最新颁布《关于支持过疏地区可持续发展的特别措施法》(表4)。通过历次“过疏法”对过疏地区形成持续的资源投入与政策保障,并且随着对过疏化问题的认识不断调整法律中的政策内容与评估标准,从而适应不同阶段下过疏化乡村的发展需求。

表4 日本历版“过疏法”颁布背景与主要措施

资料来源:作者根据参考文献[32]绘制

3.3 实施成效评价

日本针对町村过疏化现象采取的政策措施主要是完善其物质空间建设,振兴地方经济以及促进地方文化环境的改造。在过疏化地区振兴方面,政府通过在财政上的投资和政策上的优惠来自上而下地完善过疏化地区建设,地方也积极采取措施解决过疏化问题,从而防止地区衰败。地方生活圈的打造更是开拓了市町村向上借用资源的思路。时至今日,日本又相继出台了包括“地方创生”①该项政策是安倍政府为了修正首都东京的极化发展、减缓地方人口减少、提升日本整体活力所提出的一系列政策总称。由于该项政策的主要实施对象为市县,故不在本文中详细展开论述。等在内的多项振兴策略。总体而言,日本对于收缩地区的发展支持无论是中央政府层面、地方政府层面还是当地居民,都有强烈的意识。在长期的政策引导、资金投入和资源开发的努力中,一定程度上缓解了町村的衰败,也促进了部分町村的振兴。

韩国从小城镇培育事业到中心地开发事业,一系列连贯性的政策对邑面地区的综合改良起了极大的促进作用。小城镇培育事业和中心地开发事业均以培育农村中心地为目标,主要通过改善基础环境,兼顾邑面的特色化发展来均衡城乡差距。定住圈开发事业是小城镇培育事业的前期准备,着重于面的设施改善;中心地开发事业汲取经验,放缓开发进度,并重视居民意见,注重主题开发。虽然韩国村镇建设的自下而上参与度并不是很高,但其自上而下的支援是比较成体系的[33-34]。

客观上,政策体系无法逆转乡村收缩的宏观趋势。但是,日韩在应对乡村收缩的过程中逐步建立起“对内强化保障、对外强化支持”的社会政策体系:一方面加强对收缩地区的基础设施与福利供给,并通过文化自觉与“福利共同体”的建设树立起地方的文化自信;另一方面将收缩地区纳入更大区域范围的城市服务网络,并通过各方面的政策支持促进新的人口进入乡村,以持续的社会政策投入作为对大趋势下城乡关系的调整与弥合。

4 对我国应对村镇收缩的启示

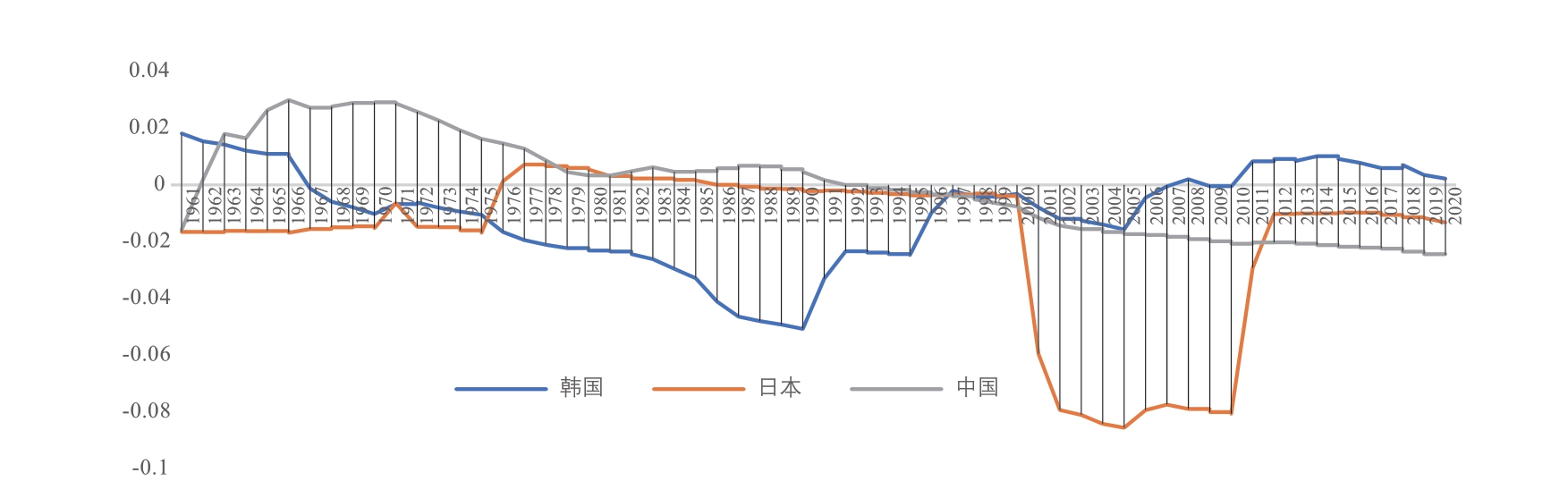

自1990 年代中期,我国乡村人口总量开始呈现减少态势,虽相比日韩而言下降速度较缓(图10),但近几年亦呈现加速下降的趋势,大致可对应日本在1970 年代和当前阶段,韩国在1990—2000 年代的乡村人口收缩阶段。第七次全国人口普查的数据显示,2020 年我国已达到63.89%的城镇化率,65 岁以上人口的比重达到13.5%。乡村人口减少的压力不仅在于人口迁出,还在于人口自然更替的加速。未来的乡村收缩不仅会发生在落后偏远地区,也将成为全国范围内的普遍问题,这也是我国在吸收日韩等国家经验时需要充分认识到的重要前提。

图10 中日韩三国乡村人口增长(减少)速度比较(%)

资料来源:世界银行2021 年数据

4.1 接受乡村收缩发展的客观规律

在过去几十年的发展中,日韩在乡村地区进行了持续的政策投入,对于提高农业生产效率和改善农民生活条件方面发挥了积极效应,但总体上由人口结构变化导致的人口减少难以避免。如日本地处山区的奥多摩町虽然持续推进振兴行动,但人口在2000—2015 年间仍减少了32.6%。这表明区域城市化过程对人口、资源、空间集聚的强化,相关政策如果不能影响居民“用脚投票”,政策的实效性则将大打折扣。从更深层的意义上而言,落后地区振兴有其促进公平正义的社会意义,却与资源集聚效益相悖。在乡村总体收缩的大趋势下,要客观认识村镇的发展演化规律,寻求空间集聚与社会公正的适度平衡,将重点放在乡村活力的营造和维持上[33,35],而不仅仅是将人口导入。

4.2 改善设施布局,以强化中心功能、优化资源配置

日韩的乡村社会政策均从基础设施建设和环境改善入手,逐步转向产业振兴和主题开发。相比之下,韩国更偏重基础设施建设和环境改善,日本则两者兼顾。无论是扶持相对落后地区、创造先进范例,还是全国性提升改造,两国均注重物质空间改善,即基础设施建设和环境改善,前者主要涉及道路交通、通信设施等,后者的改善包括垃圾处理、环境保护、公共服务设施建设等。为有效应对乡村收缩所造成的资源供给困难和设施浪费共存的矛盾,两国均提出“中心+圈层”的公共服务设施配置模式,并持续强化乡村中心地域公共服务能级。这与我国当前推进的“强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能”的总体要求相契合。日韩乡村社会政策的相关理论模型、生活圈的层次划分方法和年度实施机制能够在我国乡村地区生活圈的构建中充分发挥作用。

此外,日本进一步探索了地方生活圈的广域联合制度,以大城市带动市町村的长足发展。这为我国探索收缩地区乡镇的公共服务设施如何在更大范围内建立城乡的联动配置提供了重要的经验参考。

4.3 主动探索制度创新,盘活资源使用

日韩经验表明,应对乡村收缩并不是简单的人居空间的迁并集聚(现实中亦存在极大的实施困难),而是需要针对乡村资产的有偿退出、空置资源的盘活与再利用、土地的福利性再开发等方面作出积极的制度创新探索,在制度设计上寻求突破以有效应对收缩带来的负面影响。除上文提到的相关定居政策外,日本多地政府针对空置房屋数量日益增长的问题,以网上住房银行模式为居民提供房屋交易的平台,鼓励有空置房的家庭主动出租房屋,以促进租房市场的供需结合。韩国针对乡村地区的废弃学校、空置房屋资产等展开了再利用的探索,并针对自然资源特色进行深度开发等,从而改善村民收入,保持乡村活力(图11)。

图11 韩国某滨河村落利用冬季滑冰项目开展服务创收

对于我国而言,要积极研究农村三权(农地承包权、宅基地使用权、集体经济分享权)的退出机制[36],合理规划“管控下的保留与发展”也是应对乡村收缩应有的题中之义。当前,乡村地区的中小学校、企业厂房、供销社等正处在收缩中,宜做好相关的制度创新以支持资源的合法高效利用。

4.4 积极应对人口结构转变,注重对“人”的价值发掘

注重对来自本地和社会的人力资源的培育,是长期贯穿日韩乡村发展的社会政策主线。在人口收缩地区,与青年人口大量流失相对的是老年人口成为当地乡村发展的“中坚力量”。部分老年人尚且具备一定劳动能力,且往往具有更为强烈的为本地村镇发展作出贡献的意愿。在日本乡村考察的过程中,笔者亦发现有诸如“长寿者协会”等由本地高龄者自发形成的民间组织,经过一定的技术培训后开始有组织地从事村庄内的锄草、剪树枝等环境美化工作。可以看到,日本政府积极鼓励和支持老年人社团活动,将老年人作为村镇重要的人力资源来开发,满足他们服务社会的愿望,而不仅仅将其视为社会负担,这同时也提升了他们的社区归属感和自身的精神状态。在韩国,我们的田野调查也发现,60 岁以上的乡村人口仍然在工作,在为乡村的活力持续作出自己的贡献。

对于我国当下老龄化的村镇发展现实而言,要适应人口结构转变,将人口劣势转化为新的人力资源优势和特色,与此同时提高本地人口的参与感和幸福感。日韩的经验无疑具有十分重要的启示意义。

4.5 激活自下而上的内生动力,同时强化政府支持的体系化

从相关社会政策的实施来看,主要分为自上而下和自下而上两种方式。韩国对邑面地区的培育更注重其农村中心地的职能,故主要强调物质空间的改善,缺乏对当地特有产业的挖掘,且中央和地方政府的主导性更强,居民参与力度相对较小(中心地培育事业虽重视居民参与,但依旧以自上而下的方式进行开发)。相对而言,日本推进自下而上建设的主动性更高,提倡激发居民自主开发意识,注重特色产业培育,更有针对性地提升了村镇物质环境改造和社会经济发展。

相比之下,中国现阶段的村镇建设主要是自上而下的被动发展,居民参与程度远低于日本,也不及韩国的中心地开发事业。日韩经验的启示在于,处于收缩趋势的中国乡村宜探索更多的自下而上的发展模式,促进多方参与建设。政府在开发建设中应建立有效的沟通机制,为居民参与乡村建设提供更多路径,从而带动地方自主建设的积极性,全面调动乡村潜在的财力、物力和人力及其社会资本。

注:文中未注明资料来源的图片均为作者绘制或拍摄。

感谢匿名审稿人的修改建议,以及赵民老师等对日韩乡村田野考察的支持。

[1] 张玉林.“现代化”之后的东亚农业和农村社会——日本、韩国和台湾地区的案例及其历史意蕴[J].南京农业大学学报(社会科学版),2011(3): 1-8.

[2] 王志国.台湾现代农业农村发展的若干特点及其借鉴意义[J].中国发展观察,2015(9): 77-81.

[3] 新沼星織.「限界集落」における集落機能の維持と住民生活の持続可能性に関する考察—東京都西多摩郡檜原村M集落の事例から—[J].E-journal GEO,2009(1): 21-36.

[4] 羽田司,松原伽那.過疎山村における住民生活の存立形態:飯山市福島地区を事例に[J].地域研究年報,2017(39): 161-180.

[5] 朴振焕,潘伟光.韩国新村运动:20 世纪70 年代韩国农村现代化之路[M].中国农业出版社,2005.

[6] 李仁熙,张立.韩国新村运动的成功要因及当下的新课题[J].国际城市规划,2016,31(6): 8-14.DOI: 10.22217/upi.2016.370.

[7] 田毅鹏.东亚乡村振兴的社会政策路向——以战后日本乡村振兴政策为例[J].学习与探索,2021(2): 23-33,174.

[8] 沈权平.韩国乡村振兴社会政策的起源、演进及政策路向[J].中国农业大学学报(社会科学版),2021,38(5): 49-57.DOI: 10.13240/j.cnki.caujsse.2021.05.005.

[9] 曾繁正.西方国家法律制度: 社会政策及立法[M].北京: 红旗出版社,1988: 202.

[10] 作野広和.中山間地域における地域問題と集落の対応(<特集>少子高齢化時代の地域再編と課題)[J].経済地理学年報,2006(4): 264-282.

[11] 総務省地域力創造グループ過疎対策室.過疎対策の現況[R].2021.

[12] 吴梦笛,陈晨,赵民.城乡关系演进与治理策略的东亚经验及借鉴[J].现代城市研究,2017(1): 6-17.

[13] LEE I H.Change of rural development policy in South Korea after Korean war[J].Journal of regional and city planning,2021(2): 130-149.

[14] 森岡清美,塩原勉.新社会学辞典[Z].东京: 有斐阁,1993.

[15] 董禹,曾尔力,李罕哲,等.城市收缩背景下日本基础教育设施规划应对策略及其启示[J].西部人居环境学刊,2021,36(3): 116-124.

[16] 春燕.新型城镇化背景下地区人口老龄化与人口缩减叠加的问题及应对:日本经验与启示[J].城市发展研究,2020,27(1): 95-101.

[17] 卢峰,杨丽婧.日本小城镇应对人口减少的经验——以日本北海道上士幌町为例[J].国际城市规划,2019,34(5): 117-124.DOI: 10.22217/upi.2017.258.

[18] TOMOYA K.Land use policy and community development at the shrinking stage of Japan[J].Meiji Gakuin law journal,2021(111): 21-47.

[19] Minstry of Agriculture,Food and Rural Affairs.Housing Census[DB/OL].[2021-10-10].http://kostat.go.kr/portal/eng/surveyOutline/7/1/index.static.

[20] 千贺裕太郎.农村规划学[M].宋贝君,张立,译.上海: 同济大学出版社,2021.

[21] 金钟范.韩国续新村运动之农村发展政策——专项事业开发特点与启示[J].经济社会体制比较,2007(3): 128-132.

[22] 游宁龙,沈振江,马妍,等.日本首都圈整备开发和规划制度的变迁及其影响——以广域规划为例[J].城乡规划,2017(2): 15-24,59.

[23] 田光弘,友清貴和.施設·サービス圏域から捉える市町村の類聚性:生活圏域と市町村合併の整合性から見た圏域設定手法に関する研究その2[J].日本建築学会計画系論文集,2006,71(602): 43-50.

[24] 伊藤恵造.スポーツによるコミュニティ形成と「生活圏」に関する社会学的考察—神戸市·垂水区団地スポーツ協会を事例として—[J].秋田大学教育文化学部研究紀要,2016(71): 61-70.

[25] 申东润.韩国小城市发展的经验[J].当代韩国,2010(2): 55-63.

[26] 奥多摩町総務課.2015 奥多摩町勢要覧[R].2015.

[27] 余侃华,魏伟,杨俊涛,等.基于乡村振兴的人才机制的反思与模式建构:以韩国“归农·归村”计划为镜鉴[J/OL].(2021-11-11)[2021-12-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.tu.20211109.0939.002.html.

[28] WIRTH P,ELIS V,MÜLLER B,et al.Peripheralisation of small towns in Germany and Japan-dealing with economic decline and population loss[J].Journal of rural studies,2016(47): 62-75.

[29] HASHIMOTO A,TELFER D J,TELFER S.Life beyond growth? rural depopulation becoming the attraction in Nagoro,Japan’s scarecrow village[J].Journal of heritage tourism,2021,16(5): 493-512.

[30] 王丽娟.日韩农村建设的历程、特点及经验借鉴[D].上海: 同济大学,2019.

[31] 田毅鹏.20 世纪下半叶日本的“过疏对策”与地域协调发展[J].当代亚太,2006(10): 51-58.

[32] 総務省地域力創造グループ過疎対策室.過疎対策の現状と課題[R].2018.

[33] 张立.乡村活化:东亚乡村规划与建设的经验引荐[J].国际城市规划,2016,31(6): 1-7.DOI: 10.22217/upi.2016.396.

[34] 李养秀,张立.韩国新村运动的政府援助及应用策略[J].国际城市规划,2016,31(6): 25-29,34.DOI: 10.22217/upi.2016.372.

[35] 赵民,李仁熙.韩国、日本乡村发展考察——城乡关系、困境和政策应对及其对中国的启示[J].小城镇建设,2018(4): 62-69.

[36] 赵民,游猎,陈晨.论农村人居空间的“精明收缩”导向和规划策略[J].城市规划,2015,39(7): 9-18,24.

[37] 한국농어촌공사.농촌중심지 정비방안 및 계획기법현장실증연구[R].2016.